Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

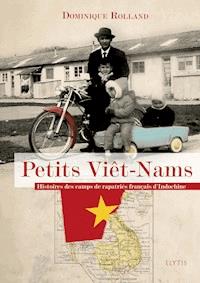

L’histoire coloniale vue par les victimes

En 1954, la défaite française à Dien Bien Phu contraint au départ toutes les familles françaises résidant au Tonkin. Parmi elles, un nombre important de familles franco-annamites : couples mixtes et leurs enfants eurasiens, femmes vietnamiennes dont le compagnon français avait disparu... Ils furent ensuite rapatriés en France, au titre de Français d'Indochine puis installés "provisoirement" dans des bâtiments collectifs désaffectés. Ainsi se constitua le Cafi, Centre d'Accueil des Français d'Indochine, à Sainte-Livrade dans le Lot-et-Garonne, lieu de mémoire de l'histoire coloniale, de ce qu'elle a produit, des identités composites qu'elle a générées. Aujourd'hui, la transformation du camp, qui existe toujours, préfigure la fin d'un monde.

Des témoignages bouleversants éclairant l’histoire moderne du Vietnam et de la France

EXTRAIT

La France, on en avait rêvé. Qu'y avait-il de plus désirable que la France ? Là-bas en Indochine, tout ce qui était beau, propre, enviable, riche, puissant s'appelait la France. La France, c'était tout ce blanc lumineux et immaculé des costumes, des uniformes, des robes de bal, des nappes, des draps, des mariages, des villas et des paquebots... Tout ce blanc repoussant le ciel gris sale des moussons, la ligne basse et boueuse de l'horizon dans les rizières, l'eau souillée des arroyos, la glaise lourde et gluante où piétinent les buffles, les tuniques noires des lettrés, les dents laquées des femmes... Oui, la France c'était tout ce blanc immaculé. Le blanc de la colonisation.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Dominique Roland est maître de conférences à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Spécialiste de l’Indochine, elle a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le métissage et les questions posées par le colonialisme.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A tous ceux du Cafi, que je connais où que je ne connais pas…

JUIN 2008, SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, LE CAMP DES OUBLIÉS

ON EST DEBOUT sur le parking à traîner, à bavarder, à profiter du soir qui tombe, sans pouvoir se séparer, et rejoindre chacun sa baraque. Baraque, maison, comment dit-on ? Logement, habitation ? Chacun dans son allée. Domino et Patricia d’un côté, Albert et Nina de l’autre, Cu, Antoine et moi un peu plus loin. Baraquements, devrait-on dire, puisqu’on est dans un camp ? A l’entrée, il y a une pancarte “Centre d’Accueil des Français d’Indochine” autrement dit Cafi. C, A, F, I. La lettre C, c’est pour Centre, par pour camp, et pourtant tout le monde, à Sainte-Livrade-sur-Lot, qu’il soit du dedans ou du dehors, dit “Le camp”. Le camp des Indochinois disent ceux du dehors, le camp tout court, ceux du dedans.

Le dehors, c’est la campagne du Lot-et-Garonne, les bords de la rivière et les vergers, le bourg de Sainte-Livrade, son marché du vendredi, ses cafés et son église. Le dedans, c’est un camp anciennement militaire, réquisitionné en 1956, après la défaite française en Indochine, pour y héberger des familles rapatriées. Des barres uniformément grises, on dirait des entrepôts de marchandises, pas des endroits où loger des familles. Cela ressemble tout de même un peu à des maisons, à force de peindre de petits perrons en bleu, d’aménager des petits carrés de plantes potagères devant, et de suspendre des pots de géraniums à l’entrée…

Et c’est là que nous sommes, sur cette esplanade, cinquante-deux ans plus tard, dans la lumière douce de fin du jour.

Cinquante-deux ans plus tard. Quand ils ont débarqué ici, c’était un jour gris et froid, sans la lumière blonde de début d’été. Ils étaient serrés contre leurs mères, menus comme des oiseaux, avec des yeux écarquillés. “Maman, c’est ça, la France ?” avait demandé le plus petit des enfants de madame Le Crenn, accroché à sa robe, refusant de descendre du bus. “Maman, c’est ça la France ?”, ce n’était pas une question à laquelle sa mère pouvait répondre, ni aucun autre des adultes qui débarquaient ici dans le Lot-et-Garonne, muets d’incrédulité, groupés autour du bus, n’osant pas s’avancer et mettre un pied devant l’autre. Le Lot-et-Garonne, était-ce bien la France, d’ailleurs, ou simplement une escale, avant d’arriver à destination, le véritable terme du voyage ?

Le bus s’était arrêté juste ici, là où nous sommes en ce moment, les roues patinant dans le sol boueux.

La France, c’était cela, oui.

Un univers uniformément gris sale et froid : la terre humide, le ciel, les nuages lourds, les murs, les toits.

Et des arbres décharnés dressaient leurs branches sinistres.

Même si le panneau disait “Centre d’Accueil”, cela n’avait rien d’accueillant, tout au contraire.

Le bus déversait dans la boue, avec les mauvaises valises de carton, des pelletées d’illusions, qui venaient s’écraser comme des pantins soudain désarticulés aux pieds des voyageurs ahuris.

Maman, c’est ça la France ?

La France, on en avait rêvé. Qu’y avait-il de plus désirable que la France ? Là-bas en Indochine, tout ce qui était beau, propre, enviable, riche, puissant s’appelait la France. Cela s’incarnait dans les villas blanches et les jardins où s’affairait une armée de domestiques, les larges avenues avec des cafés et des devantures de magasins et un trafic intense d’automobiles.

La France, c’était tout ce blanc lumineux et immaculé des costumes, des uniformes, des robes de bal, des nappes, des draps, des dentelles, des vierges de plâtre dans les églises, des mariages et des communions, des villas et des paquebots. Tout ce blanc repoussant le ciel gris sale des moussons, la ligne basse et boueuse de l’horizon dans les rizières, les boyeries enfumées, les cagnas obscures des paysans, l’eau sale des arroyos, la glaise lourde et gluante où piétinent les buffles, les vêtements couleur de terre des nha-quê, les tuniques noires des lettrés, les dents laquées des femmes…

Oui, la France c’était tout ce blanc immaculé qui brillait dans le soleil et illuminait tout sur son passage.

Le blanc de la colonisation.

La France, tout le monde voulait y aller, bien sûr. C’était un mirage que l’on rêvait d’apercevoir un jour, fût-ce du pont de troisième classe, quand la côte de Provence à peine se devine dans un petit matin de mer violette, et se confirme d’un cri, tout au bout d’une main tendue qui en désigne la ligne ténue : “La France !”

La France, pour les gens du Cafi, ce fut cinquante-deux ans de grisaille.

On vient de rentrer de dîner dans un routier, et on est là, debout sur le parking, les garçons ont les mains dans les poches. Derrière nous, il y a le bâtiment désaffecté de l’école avec des fenêtres brisées et occultées de planches sommaires. C’est là qu’ils sont allés en classe, avant que quelqu’un ne décide que ce n’était pas bien de les faire vivre dans un ghetto, qu’il fallait qu’ils apprennent à se mélanger.

C’était en 56.

Il y a 52 ans.

Ce soir, il y a eu une averse et le ciel se reflète maintenant dans l’eau de pluie qui stagne dans les trous du macadam. Je vois dans une flaque d’eau les nuages à l’envers, l’enseigne de Gontran et quelques oiseaux posés sur un fil électrique. Et je nous vois, nous aussi, à l’envers, comme des oiseaux en équilibre sur un fil.

Je pose le bout de ma chaussure dans l’eau, l’image se brouille.

Cu me demande comment il sera, mon livre. Je lui réponds que je ne sais pas encore, que j’ai besoin de comprendre, de m’imprégner de ces histoires du camp, de les faire miennes. Nina en riant me dit qu’il y a déjà des gens qui croient que je suis du camp et lui demandent de quelle famille je suis.

C’est vrai, je me sens chez moi, d’une certaine façon. Ou en tout cas, je ne me sens pas étrangère. Mon histoire prend racine dans les mêmes paysages, là-bas dans le delta du fleuve rouge. Les mêmes noms de lieux s’inscrivent dans nos états civils : Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong, Ha tay et sans pour cela être parents, on a quand même presque tous une demi-douzaine de Nguyen dans nos généalogies. Ça crée des liens, forcément.

J’ai pris l’habitude de parler comme eux, je dis : “Cet été, je descends au camp”. Mes amis de Paris me disent : “Mais attends, de quoi tu parles, comment ça au camp ? Tu veux dire comme un camp scout, un camp militaire ?” J’essaie d’expliquer : oui, c’était un camp militaire, enfin au départ, ça appartenait à l’armée, c’était une poudrerie, pendant la guerre…

“Ce n’était pas comme ça, m’a dit Nina la première fois que je suis venue, tu ne peux pas bien te rendre compte”. D’abord, il y avait des grillages autour du camp. Pas de douches ni de toilettes dans les logements, les sanitaires étaient collectifs. Dix douches pour mille deux cents personnes dont sept cents enfants… Une humiliation parmi d’autres, cette promiscuité : elle se souvient encore de sa gêne d’adolescente, de cette absence d’intimité, quand il fallait se rendre aux toilettes sous le regard des autres.

Et Daniel me raconte qu’au début, les plafonds étaient faits d’une sorte de carton, et que sous les baraques, le vide était un cloaque où la nuit on entendait bouger rats et crapauds que des cauchemars faisaient remonter jusque sous les lits et chacun se serrait dans sa couverture.

Et puis tu ne peux pas te rendre compte, parce qu’aujourd’hui il n’y a presque plus personne, juste les mamies et ceux qui n’ont pas “réussi à s’assimiler” pour une raison ou une autre, inadaptation physique ou morale, plus quelques jeunes retraités qui reviennent vivre au camp – leurs racines, disent-ils, leurs seules racines. C’est de là qu’ils ont pris leur envol pour affronter le monde, c’est là qu’ils reviennent.

Comme des oiseaux.

Non, tu ne peux pas te rendre compte…

Les amis de Paris, n’en ont pas fini avec leurs questions : “Tu veux dire qu’on les a mis dans un camp, en 56, mais pourquoi ? Et il existe encore ce camp ? Mais comment ça se fait que personne n’en ait jamais entendu parler ? Et qui c’étaient ces gens ? Des métis ?”

Alors j’explique : oui, ça ressemble à un camp militaire, forcément. Si ce n’est la touche personnelle que les habitants ont rajouté avec le temps. Il y en avait au départ trente-six, de ces barres de briques grises, avec un toit d’évérite. Oui, c’est un mot que j’ai appris au camp, évérite. Chacun de ces baraquements était composé de plusieurs logements. Les familles étaient nombreuses : huit, neuf enfants, c’était courant. Alors on s’entassait.

Le camp, on dit qu’autrefois, c’était une poudrerie, on pourrait dire poudrière, quelle ironie de l’histoire…

En 1956, ils ont débarqué par paquebots entiers, avec des flopées d’enfants et de pauvres valises de carton, faites à la hâte. Une valise par personne, ils avaient dit. Les femmes avaient obéi, rassemblé leur marmaille, entassé les vêtements. Parce que ces “rapatriés d’Indochine” étaient pour la plupart des femmes vietnamiennes, épouses et concubines de militaires ou de fonctionnaires français, et leurs enfants métis. Elles étaient veuves, presque toutes, à cause de la guerre. Cette guerre d’Indochine avait amené au Tonkin, en Annam, en Cochinchine, des militaires par régiments entiers, et ce fut pareil que pendant la conquête au XIXe siècle : ils se sont mis en ménage avec des Vietnamiennes. Sauf que cette fois-ci, l’armée avait dans ses rangs des contingents recrutés dans tout l’empire colonial, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas tous “français de souche”, comme on dit aujourd’hui : ils venaient du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, des Antilles, de Guyane, de la Réunion, de Madagascar, des comptoirs de l’Inde, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti et si tu ajoutes à cela les légionnaires bulgares, russes, tchèques ou hongrois, tu comprendras que question métissage, le Cafi bat tous les records !

Albert m’a raconté qu’un jour, ils étaient allés se baigner au bord du Lot, tout un groupe de gamins. De toutes les couleurs, forcément : il y en avait de franchement vietnamiens, d’autres de type maghrébin, certains métis africains très bruns de peau et crépus de cheveux, sans compter quelques blonds aux yeux bleus et au teint pâle. C’était tellement surprenant à l’époque, dans la campagne du Lot, que quelqu’un n’avait pu s’empêcher de les aborder pour leur demander : “Mais d’où est-ce que vous venez ?”. Pas un seul, du reste, n’avait le type gascon des enfants des fermes environnantes.

Tout à l’heure, chez Domino, en prenant l’apéro, on a regardé des photos de l’époque. Albert commente celle où on voit un groupe d’adolescents sur un banc : “On était drôlement beaux gosses, tu sais. Regarde : bien habillés toujours. On mettait un temps fou pour se préparer avant de sortir, et être impeccables !” Domino renchérit, montrant une photo de lui et de quelques autres garçons aux cheveux gominés, singeant les Platters : “Je te jure, on plaisait aux filles ! Pas seulement parce qu’on était beaux ! Aussi parce qu’on avait des manières !”

“On était bien élevés, nos parents étaient assez stricts avec l’éducation. Ils ne voulaient pas qu’il soit dit qu’on deviendrait des voyous par le simple fait qu’on vivait dans la pauvreté.”

C’est vrai, ils sont beaux comme des princes sur ces photos, qui auraient très bien pu servir, quelques années plus tard, pour une publicité United Colors of Benetton…

Au Cafi, le métissage, c’est la norme. Il n’y a qu’à jeter un œil sur quelques livrets de famille : le père d’Albert était un Indien commerçant au Tonkin – un de ces négociants qu’on appelait “malabars” –, sa mère, vietnamienne ; c’est un peu la même chose pour Nina, dont le père, également Indien de Pondichéry, avait grandi à la Réunion, puis avait été affecté comme fonctionnaire en Indochine, où il avait épousé une Vietnamienne. Le père d’Antoine était un Arménien d’Anatolie, rescapé du génocide et engagé dans la légion étrangère, ce qui l’avait conduit en Indochine, où il avait rencontré une Vietnamienne. Le père de Marcel était russe, et quant à l’ascendance de Jean-Paul, elle mêle du côté paternel Malgaches et Réunionnais, et du côté maternel Français et Laotiens… Daniel est presque un cas à part, c’est son père qui était vietnamien, sa mère, métisse, était la fille d’un planteur français de Cochinchine.

Tous citoyens français, ou naturalisés en cours de route. C’était devenu assez facile pour les métis de se faire reconnaître comme français, il suffisait d’un témoin ou même d’un certificat médical. A la fin de la guerre, on a accéléré les procédures, pour que ces femmes et enfants de militaires et de fonctionnaires puissent, après les accords de Genève, être rapatriés au titre de Français d’Indochine. C’était considéré comme une urgence : on craignait les représailles du Viêt-minh contre ces métis qui avait pris parti pour le colonisateur.

Voilà, c’est cela le camp. Et pourquoi personne n’est au courant ? A l’époque, ça n’intéressait pas grand monde, faut croire. La défaite de Dien Bien Phu, et la perte de la guerre d’Indochine étaient un véritable traumatisme, qui laissait la France sous le choc. Comment était-il possible, qu’une puissance occidentale ait pu perdre contre une armée de paysans déguisés en soldats ? Même avec le soutien des Chinois et des Russes, comment pouvait-on concevoir leur victoire et la défaite de l’armée française ? Alors, qui allait donc prendre la défense de ces “rapatriés” ? Le gouvernement pensait probablement qu’il avait fait son devoir en les arrachant à la vengeance communiste, et que c’était déjà bien assez. Quant aux partis et syndicats de gauche, ils n’avaient sans doute aucune envie de défendre des colonisés qui avaient pris parti pour le colonisateur. Pour ce qui est des gens du camp, ils débarquaient dans un pays hostile, dont ils ne comprenaient pas les logiques, ni souvent la langue. Les femmes ne parlaient pas français, elles avaient brutalement à faire face au froid, à la précarité, à la nécessité de nourrir les enfants, de les protéger et de les soigner, qu’auraient-elles pu revendiquer ?

Comment auraient-elles pu s’insurger, dans un camp géré par des militaires qui avaient fait l’Indo – et qu’on avait mis là pour ça –, qui avaient tout pouvoir, et tenir tête à une administration qui avait vite fait d’expédier à “l’hôpital des fous”, les femmes qui laissaient trop violemment éclater leur colère et leur désespoir ?

Alors, les gens du camp ont essayé de s’adapter, comme ils pouvaient. Quand les enfants grandissaient, ils partaient vers les villes travailler, se faire une place, “s’intégrer”. Ils envoyaient de l’argent au camp, revenaient pour les vacances. Eux non plus, ne dirent rien. Ils enfermèrent dans leur silence des sentiments d’humiliés, où se mêlaient chagrin, honte et colère mais aussi une détermination farouche pour retrouver la dignité qu’on leur avait ôtée. Ils avaient été éduqués sans complaisance par des femmes fortes qui leur avaient appris le courage et la détermination.

Aujourd’hui, ils s’entendent parfois, avec un certain agacement, citer en exemple : “Ah ! ces Asiatiques, durs à la tâche, opiniâtres, travailleurs, des gens qui ne font pas de bruit, et ne sont pas toujours en train de la ramener avec la colonisation, qui ne font pas parler d’eux, des immigrés modèles, ce ne sont pas eux qui caillasseraient des voitures et mettraient le feu aux maternelles…”

Henri me dit que parfois ces commentaires le troublent : oui, c’est vrai, ils avaient été élevés dans cette idée qu’il n’est pas bien de se mettre en avant et de revendiquer, qu’il faut accepter son sort sans rien demander à personne et se battre en restant fiers et dignes, quoi qu’il arrive…

Et voilà comment le Cafi est devenu le “camp des oubliés”.

Mais la plus grande difficulté, je pense, est venue de ce qu’ils ne savaient pas qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, ce qui leur était arrivé.

Et en vérité, ce n’est pas si facile que ça à comprendre.

De loin, on voit la silhouette de monsieur Lejeune s’avancer sur le chemin, avec sa veste de chasse et son chapeau. Il va nourrir les chats, comme tous les soirs, une ribambelle de chats. C’est une des figures du camp. Son père était magistrat, puis planteur à Vinh, et sa mère, une princesse d’Annam, descendante de l’empereur Minh Mang ; elle est morte au camp, à 103 ans.

Hier, quand il eut fini de me raconter son histoire, je lui parlai de son amour pour les chats et de l’attention qu’il leur porte. “Vous vous trompez, me dit-il, je ne les aime pas tant que ça, il ne s’agit pas de ça. Il s’agit de partager un instant de plaisir, un instant de bonheur, avec un être vivant : un chat ou un homme, ce n’est pas la question. Partager, c’est cela qui est important. Partager.”

JOURNÉE DU 12 AOÛT 2009 – 18H

J’AI MIS UNE BONNE DIZAINE d’heures pour rejoindre Agen, une traversée de la France est-ouest dans le wagon surchauffé d’un train à petite vitesse. Sur le quai de la gare, il y a Marie, la sœur de Nina, et son frère, venus accueillir un cousin, ou un neveu, je ne sais plus, un des multiples Sinnourety. Moi, c’est Jean-Claude Rogliano qui est venu me chercher. “On se retrouve au camp” dit Marie, quand on embarque dans les voitures. Les gens autour de nous pensent peut-être qu’on est tous dans un camping, en vacances.

Jusqu’au Cafi, il y a une trentaine de kilomètres. La campagne est belle, pas encore envahie par les résidences secondaires et les néo-ruraux-anciens-urbains. Il y a encore des coteaux qui vallonnent le paysage et des vergers. “Bien moins qu’avant”, me dit Jean-Claude, quand on longe les champs de tournesols. “Avant, ici, c’étaient rien que des vergers, et des champs de haricots, mais quand les fruits ont commencé à arriver d’Espagne et des pays du sud, dans le Lot-et-Garonne, on n’était plus concurrentiels, ça ne valait plus le coup. Et puis les usines de conserverie ont fermé. Il n’en reste plus que deux.”

Jean-Claude n’a presque pas quitté la région, et a été marié à la fille d’un paysan du coin, c’est pour ça qu’il connaît bien l’histoire de cette campagne qu’il a vue évoluer, en cinquante ans. Et puis, il a toujours aimé ça, les plantes, les animaux. Déjà là-bas, en Indochine, au Tonkin et au Laos, à huit ans, neuf ans, il partait en brousse, suivait des chasseurs, des paysans. Dans la forêt, il y a toutes sortes de bêtes : des serpents, des tigres, des singes, des chats sauvages, des sangliers, des oiseaux, on pouvait passer toute une vie à apprendre leurs noms, à les observer se déplacer, se nourrir et se battre, parce que c’est comme ça, la vie. Enfant, il n’a pas eu besoin de lire le Livre de la Jungle, la forêt remplaçait tous les livres, elle était là, exerçait sa présence, on pouvait la sentir respirer et battre comme un cœur. Dès qu’il le pouvait, il s’échappait : cette forêt, c’est comme un besoin, une nécessité, une attirance qu’on n’explique pas. “Peut-être simplement que j’étais curieux”, dit-il, modeste. En tout cas, cette curiosité qui le faisait s’aventurer chaque jour plus loin a fini par inquiéter son père, parce que la forêt, c’était aussi le monde des maquisards du Viêt-minh et on ne pouvait jamais savoir ce qui pouvait se passer à leur contact. On l’expédia donc à l’école des enfants de troupe eurasiens, à Dalat, sur les hauts-plateaux du centre. Jean-Claude reconnaît volontiers, et même avec une certaine fierté, qu’il a toujours été intenable, ne se laissant en rien dominer, malgré sa petite taille et son allure chétive, et que les coups de ceinture du père ne parvenaient pas à le mater. A l’école des enfants de troupe, ils étaient nombreux, comme lui métis ou quarterons, parfois orphelins, parfois abandonnés, parfois juste aînés d’une fratrie déjà trop nombreuse. L’administration coloniale avait eu l’idée d’en faire des soldats qui pourraient plus tard servir d’intermédiaires entre les supplétifs indigènes et les troupes régulières venues de France. Et puis, c’était un bon moyen de résoudre la question des enfants métis, de plus en plus nombreux. Les filles, à la rigueur, elles se mariaient, mais les garçons avaient tendance à poser trop de problèmes, on les retrouvait dans la petite délinquance, les trafics et combines entre Viêts et Français. A l’approche des années quarante, il y avait un autre risque, politique, celui-là, réel ou supposé : il fallait éviter que ces métis ne prennent le parti des opposants à la colonisation. L’école des enfants de troupe leur apprendrait de quel côté ils étaient, si toutefois ils avaient des hésitations. Connaissant bien le terrain, adaptés au climat, parlant la langue du pays, ils seraient très utiles : il suffisait juste de les éduquer, d’en faire des soldats fidèles, de tisser entre ces jeunes gens et une mère-patrie fantasmée, des liens indiscutables et qui primeraient sur tout.

Au Cafi, les anciens enfants de troupe sont assez nombreux à se retrouver l’été venu. Ils n’ont jamais rompu les liens qui les unissent depuis l’enfance, depuis les années de formation à Dalat. Par contre, ils n’ont jamais vraiment vécu au camp, puisqu’ils avaient déjà quitté leurs familles bien avant qu’elles ne prennent le chemin de la France. De ce fait, ils ont été rapatriés séparément dans des écoles d’enfants de troupe de Métropole, tandis que leurs familles étaient dirigées sur Sainte-Livrade. Ils y venaient en vacances, puis, devenus militaires, y passaient régulièrement leurs permissions pour s’occuper des parents et des petits. Ils en profitaient pour améliorer, grâce à leur solde, le quotidien des familles, autant qu’ils le pouvaient.

Les parents de Jean-Claude étaient tous deux métis. Métis-métis, on dit. Deux fois métis, ça fait quoi ? Métis à nouveau ? Dans le salon de son logement au Cafi, sur une petite tablette qui fait office d’autel des ancêtres – espace incontournable dans tous les logements du camp, quelle que soit la confession des occupants –, il y a la photo du grand-père Rogliano le Corse, en tenue de l’infanterie de marine, un vélo à ses côtés. Elle a dû être prise dans les années 1890, à vue de nez. Ce grand-père maternel, arrivé marsouin, s’est installé, une fois démobilisé, comme luthier à Hanoi, ce qui devait être sa profession d’origine, quand il était encore à Bastia. Il avait fini ses jours au Tonkin, avait vécu avec une Vietnamienne, et reconnu plusieurs enfants nés de cette union, dont la mère de Jean-Claude.

Du côté de son père en revanche, c’est un autre scénario, bien plus fréquent en cette période de conquête : celui du militaire qui fait un ou deux enfants en Indochine pendant son séjour, puis disparaît dans la nature, sans laisser de nom, sans laisser de traces. Pour ces rejetons, pas de patronyme français, donc, ni même de prénom, juste un nom vietnamien, une appellation qui ne les distingue en rien de tous les autres enfants nés sur cette terre indochinoise. Indigène, comme eux. Indigène avec un grand nez, des yeux plus clairs ou un teint plus pâle, des différences qui se remarquent tout de suite et n’échappent à personne. Reconnu, non-reconnu, la distinction est importante, il faut la comprendre dès le début : un enfant métis reconnu est un citoyen français, un enfant métis non reconnu est à la fois bâtard et indigène.

Le père de Jean-Claude s’appelait donc Pham Van Ty et ne fut naturalisé français que tardivement, dans les années 70.

Jean-Claude m’explique que la vie au Cafi avait été pour ses parents particulièrement difficile, comme pour ceux qui n’avaient ni retraite, ni pension. Son père avait été, à Hanoi, après un bref passage par l’armée, artisan bijoutier, ce dont en France, il ne pouvait se prévaloir. Et il y avait une flopée d’enfants à élever, avec pour toute ressource les allocations familiales. Ça a commencé à aller mieux quand les aînés sont partis travailler et qu’ils ont pu envoyer un peu d’argent. C’est à cause des parents que Jean-Claude s’est débrouillé pour rester dans la région, de manière à être toujours à proximité du camp. D’affectation en affectation, de l’armée à la S.N.C.F., il a réussi à n’aller jamais plus loin que Bordeaux. Et puis ses parents sont morts, l’un après l’autre, les frères avaient fait leur vie ailleurs, et quand il a pris sa retraite, il est resté vivre au camp, cultivant ses plantes exotiques, taillant et bouturant des bonsaïs, élevant dans une table-basse-aquarium des carpes démesurées qui défient toutes les lois de l’aquariophilie. Il ressemble trait pour trait à ces retraités vietnamiens que je voyais à Saigon arroser au petit matin les plantes accumulées sur leurs balcons minuscules et accrocher à l’extérieur de la maison, la cage d’un mainate. A le voir le matin tailler ses arbres et nourrir ses poissons, je me dis que c’est quand même curieux qu’il retrouve d’instinct des gestes, des habitudes, si fortement inscrits dans la culture d’un Viêt-Nam où il a si peu vécu, et qu’il ne connaît plus.

Après cinquante-trois ans, que l’on soit parti loin ou resté dans les parages, le Cafi exerce son tropisme : on boucle la boucle dans le Lot-et-Garonne. Au camp, ou dans les environs, les retraités sont nombreux à être revenus s’installer. Certains ont acheté des terrains et fait construire, à Sainte-Livrade, Casseneuil, Monclar et les villages des alentours. Le port d’attache, pour tous, c’est ce camp du Lot-et-Garonne de leur enfance et de leur jeunesse. Mais ce qui vibre dans leur cœur, c’est un coin de delta, une ruelle d’Hanoi, un bout de forêt. Des images qui ne s’estompent pas.

Jean-Claude conduit en me racontant, égrenant sa vie par bribes de souvenirs, comme d’autres aussi le font et c’est ainsi, par touches progressives que j’apprends l’histoire du camp. Par des anecdotes qui reviennent en mémoire, des souvenirs qui affleurent, des mots échangés. Je relie les mots aux anecdotes, les souvenirs aux mots, et je réalise qu’un récit s’est constitué ainsi sans qu’on ait eu conscience ni eux ni moi de cette lente élaboration, par pans successifs, comme si on était en train de composer une vaste toile peinte, sans chronologie, chacun ajoutant son coup de pinceau, sa touche de couleur, mêlant Viêt-Nam et Lot-et-Garonne.

“Tu connais tout le monde”, me disent-ils parfois.

Non, bien sûr, je ne connais pas tout le monde. Mais lorsqu’on regarde des photos d’archives, même ceux que je n’ai jamais vus, je sais leurs noms. C’est comme quand on feuillette en famille des albums de photos, il y a des visages qui sont à la fois inconnus et familiers, que l’on reconnaît sans les connaître, identifiés d’un seul coup d’œil.

Les photos, d’ailleurs, sont omniprésentes : dans des vitrines, encadrées et accrochées aux murs, sur l’autel des ancêtres auprès des bougies et des