Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: L'Asiathèque

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Plusieurs vies narre onze existences destinées à connaître le même terme tragique. Kukrit Pramoj brosse avec une force et une liberté de ton surprenantes un tableau saisissant de la société thaï des années cinquante, transcendant l’exotisme pour atteindre à un humanisme universel. L’œuvre de Kukrit Pramoj est alimentée par une réflexion morale fondée sur les notions de karma et d’impermanence, mais son humanisme teinté d’humour et de tendresse n’est jamais pesant et son trait acéré l’a fait comparer à Voltaire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Kukrit Pramoj (1911-1995), d’ascendance princière, diplômé d’Oxford, journaliste, auteur à succès, a été Premier ministre de Thaïlande. Il est un acteur majeur de la vie politique et culturelle thaïlandaise du milieu du XXe siècle. Il a publié plus de vingt livres, parfois sous forme de feuilletons, qui ont profondément influencé les écrivains de sa génération et lui ont assuré en Thaïlande une immense notoriété.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

4e de couverture

Titre

Copyright

Laï Chiwit, écrit en1951, a été publié pour la première fois en1954(la présente traduction se réfère à la troisième édition, Bangkok, Siam Rath, décembre1987,ISBN9-748757-77-3).

L’Asiathèque a édité, en 1975, dans le cadre de la publication des Actes du XXIXe Congrès international des orientalistes, le colloque les Littératures contemporaines de l’Asie du Sud-Est*. Parmi les communications présentées figurent :

« Le roman contemporain thaïlandais », par R. Peltier,

« M. R. Kukrit Pramoj and his literary works », par Sataree Chitanonda.

(*) ouvrage disponible.

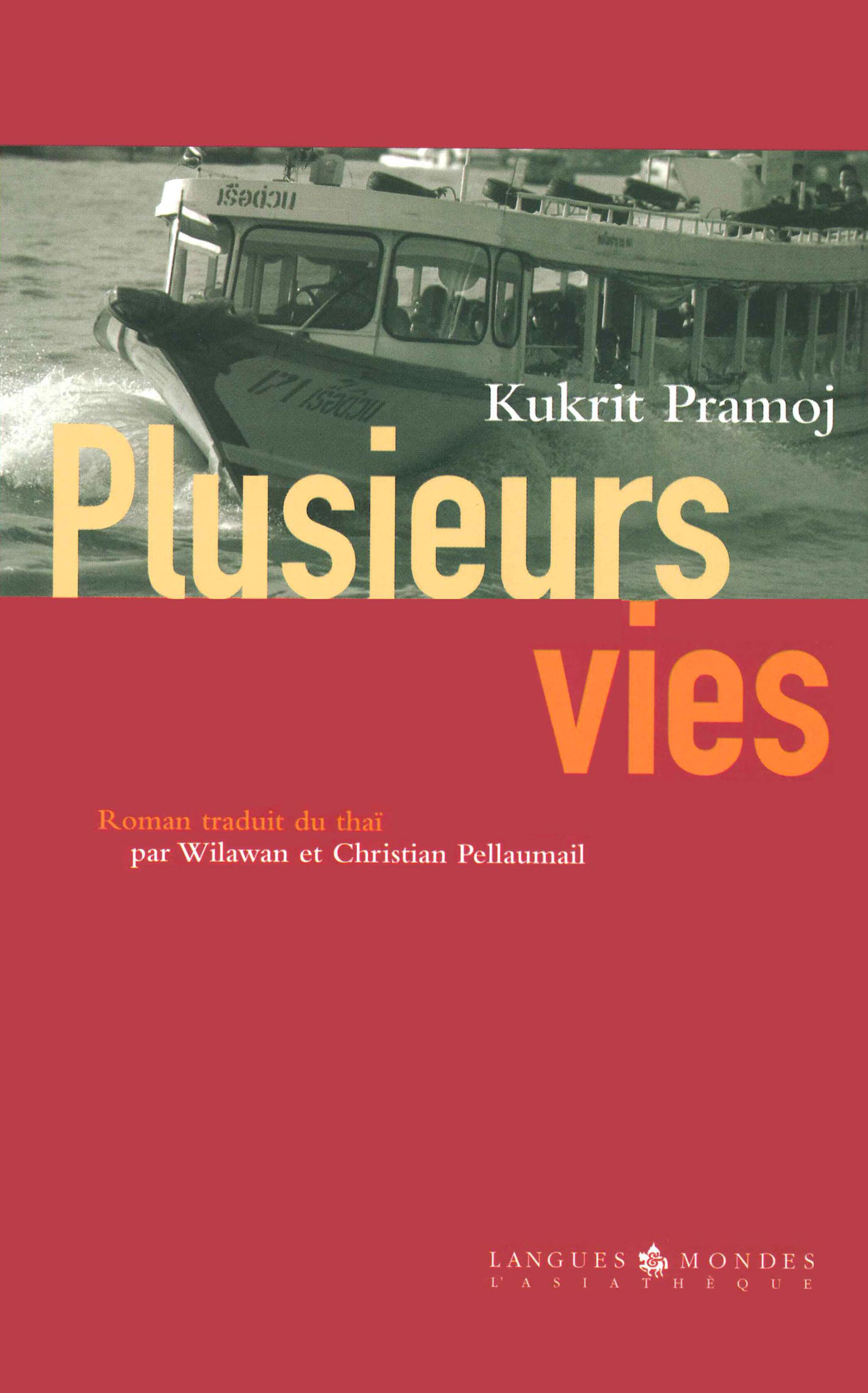

Couverture : Jean-Marc Eldin

Photographie de la jaquette : © Philippe Lissac/godong

Composition et mise en pages : Jean-Marc Eldin

© pour les textes originaux : Visumitra Pramoj et Rongrit Pramoj

© pour la traduction française : Wilawan et Christian Pellaumail

Langues & Mondes – L’Asiathèque,

11 cité Véron, 75018 Paris

www.asiatheque.com

ISBN : 978-2-911053-89-3

Avec le soutien du

Préface

LA TRADUCTION française de Laï Chiwit voit enfin le jour. Je m’en réjouis car j’ai soutenu cette entreprise depuis le début. La première fois que j’ai pu lire quelques pages de M.R. Kukrit Pramoj en français, c’était l’histoire de Loï dans le Florilège de la littérature thaïlandaise, sorte d’anthologie bilingue de notre littérature publiée par Duang Kamol en 1988 avec le concours de l’ambassade de France en Thaïlande, du temps où Christian Pellaumail y était conseiller culturel, et parrainé par ma tante Son Altesse la Princesse Kalyani Vadhana.

Puis, j’ai retrouvé une traduction du « Prince Lek » dans la thèse de doctorat qu’a soutenue en France Wilawan, ma compagne d’études à la faculté des Lettres de l’université Chulalongkorn. C’était un bon début. Je me suis dit qu’il fallait aller jusqu’au bout et traduire le livre tout entier. J’ai encouragé Wilawan ; son frère, Dr Sondhi Téjanant, travaillait avec Ajarn Kukrit ; ils lui ont parlé du projet et, à ma grande satisfaction, l’auteur a aimablement donné à Wilawan l’autorisation de traduire ses œuvres en français.

Ensuite, il fallait réaliser cette traduction : Wilawan et Christian s’y sont mis, à travers leur vie de diplomates se déplaçant d’un pays à l’autre, et, avec le temps, ils ont achevé le projet dont je suivais la progression au gré de mes rencontres avec Wilawan en France ou dans ses différents pays de résidence. Tout au long de son parcours, cette traduction a donc été une aventure véritablement franco-thaïe.

Notre littérature n’est peut-être pas assez diffusée en Occident. La traduction anglaise de Meredith Borthwick que j’avais soutenue aussi en son temps a déjà fait beaucoup pour que M.R. Kukrit Pramoj soit mieux apprécié par les anglophones. Il manquait le volet en langue française. Je suis certaine que la présente traduction permettra à tous les francophones d’aimer le beau livre de Kukrit et, à travers lui, la culture et les valeurs de la Thaïlande.

SON ALTESSE ROYALE

LA PRINCESSE MAHA CHAKRI SIRINDHORN

Palais Chitrlada, Bangkok, 8 février 2003

Introduction

Une anecdote a souvent été rapportée au sujet de Plusieurs Vies (Laï Chiwit en thaï). L’idée du livre serait née lors d’un voyage effectué par M.R.1 Kukrit Pramoj en voiture dans la province thaïlandaise en compagnie de plusieurs amis, écrivains et journalistes. Croisant sur la route les restes d’une voiture gravement accidentée, tombée d’un pont, Kukrit et ses amis, pensant que cet accident avait causé plusieurs morts, se seraient demandé ce que ces gens avaient pu faire comme bonnes ou mauvaises actions dans leur vie passée et ce qui avait bien pu les conduire à connaître cette fin identique et simultanée. Ils auraient alors imaginé que chacun d’eux pourrait écrire et raconter une de ces vies, avec le projet de publier ces récits sous forme d’une série dans une revue, une vie dans chaque numéro. Il aurait été décidé que Kukrit écrirait la première histoire. Mais les autres n’auraient pas tenu leur promesse et, devant leur défaillance, Kukrit aurait décidé d’écrire lui-même les autres vies, composant ainsi le présent volume.

Cette anecdote, authentique ou non, mérite d’être citée car elle illustre bien les intentions de l’auteur, que celui-ci développe d’ailleurs explicitement tant dans le prologue que dans l’épilogue. Même si l’idée d’une fiction articulée sur la mort violente et simultanée de plusieurs personnes dont on raconte ensuite la vie peut certainement se retrouver ailleurs, la perspective de Kukrit est spécifique. Au-delà du caractère spectaculaire de la coïncidence tragique, il faut bien voir que la mort des personnages de Plusieurs Vies n’est pas le fruit du hasard, il ne s’agit pas à proprement parler d’un accident fortuit. Si chacun d’eux meurt à ce moment et dans ces circonstances, cette mort est la conséquence de son karma13. Le récit de la vie de ces hommes et de ces femmes n’a donc pas seulement pour but de décrire l’enchaînement des événements jusqu’à leur issue tragique, mais bien plutôt de tenter d’expliquer pourquoi tous ces personnages devaient finir de cette façon. Nous ne sommes pas dans la perspective occidentale d’une existence gouvernée par le hasard, mais bien dans une perspective bouddhique, fondée sur la notion centrale de karma.

Quant à M.R. Kukrit Pramoj, il mérite lui aussi quelques mots de présentation. Personnalité complexe et éclectique, cet aristocrate conservateur, diplômé d’Oxford, a été l’une des figures dominantes de la vie politique et culturelle thaïlandaise du milieu du XXe siècle. Figure politique d’abord, avec des responsabilités importantes, notamment vice-ministre des Finances puis du Commerce, président du Parlement, sénateur et finalement Premier ministre en 1975 et 1976, période durant laquelle il entama un dialogue avec la Chine. Écrivain ensuite, journaliste et critique, il a composé une vingtaine de livres et signé de très nombreux articles et éditoriaux, qui lui ont assuré une place de premier plan dans la vie littéraire et intellectuelle de son époque. En 1985, il a reçu la distinction d’« artiste national » dans le domaine de la littérature. Mais il a aussi été un excellent danseur, interprète et professeur de danse classique thaïlandaise, spécialiste des pièces « avec masques »; acteur enfin, il a donné la réplique à Marlon Brando dans le film The Ugly American. On trouve dans Plusieurs Vies des traces de cette expérience diversifiée, assortie d’une grande connaissance des émotions humaines, d’une intelligence vive et d’un esprit critique aiguisé qui avait fait de lui l’éditorialiste redouté du journal Siam Rath. Difficile à classer sous une étiquette précise mais considéré par beaucoup comme l’un des pionniers de la démocratie en Thaïlande, il a incontestablement exercé une grande influence et était devenu à la fin de sa vie (il est mort en 1995 à l’âge de quatre-vingt-quatre ans) une sorte de « gourou », reconnu par tous.

Ces derniers aspects sont, bien sûr, ceux qui présentent le plus de difficulté pour les traducteurs. La structure de la langue thaïe est radicalement différente de celle de la langue française, tout comme celle du discours et même de la pensée. Toute tentative de transposition plus ou moins littérale est donc irrémédiablement vouée à l’échec. S’agissant du sens, notre choix a cependant été de demeurer aussi proches que possible du texte thaï d’origine. Nous avons conservé, sauf opacité totale pour le lecteur occidental, les images et les références culturelles thaïlandaises, quitte à leur adjoindre quelques notes explicatives qui sont toutes rassemblées à la fin du volume. Pour le style, nous nous sommes efforcés de retrouver une certaine aisance et simplicité dans la lecture, qui sont la marque de l’écriture de Kukrit, mais nous n’avons pas systématiquement éliminé les répétitions, les précisions apparemment superfétatoires, les redites pouvant apparaître comme des redondances à un lecteur français, qui sont aussi constitutives de la langue thaïe écrite. Nous avons recherché le difficile équilibre entre le plaisir de lire et la possibilité pour notre lecteur d’avoir un aperçu sur le mouvement et la forme du récit thaï. Enfin, pour ce qui regarde la transposition des noms propres, en l’absence de règle clairement établie, nous nous sommes référés à ce qui était généralement admis, souvent par analogie avec les transcriptions anglaises, conscients que le résultat demeure quelque peu approximatif pour la prononciation. En définitive, avec toutes ses limites, nous espérons que notre traduction permettra néanmoins au lecteur francophone d’entrer réellement en contact avec une société, une culture et une langue encore trop peu connues en Occident.

WILAWAN PELLAUMAIL-TEJANANT

CHRISTIAN PELLAUMAIL

Prologue

Cette nuit-là, il pleuvait à verse, le vent soufflait en tempête, la pluie martelait le sol et la surface de l’eau comme si les gouttes étaient solides. Le bateau-bus, surchargé de passagers, quittait Baan Phaen pour Bangkok ; il naviguait contre le courant, au milieu du fracas de la tempête qui ne cessait d’augmenter, dans la nuit noire. Certains passagers dormaient, recroquevillés dans le petit espace qu’ils avaient pu trouver, d’autres étaient assis, serrant leurs genoux repliés sur la poitrine, les yeux dans le vague, contemplant l’obscurité. Le bruit du vent et de la pluie frappant les bâches qui fermaient les côtés de l’embarcation couvrait presque complètement celui du moteur. Cependant le bateau continuait à progresser péniblement, comme un animal qu’on frappe pour le contraindre à avancer sur un chemin difficile avec son lourd fardeau. La rumeur des conversations entre les passagers s’éteignait progressivement à mesure que le bateau s’éloignait de Baan Phaen, il ne restait plus que le bruit du vent et de la pluie, les vibrations du moteur qui faisaient sentir que l’on continuait à naviguer, et de temps à autre, un bâillement sonore, un grand soupir, le bruit d’une personne changeant de position ou fouillant dans ses affaires.

Le bateau avait passé les habitations serrées les unes contre les autres du quartier fortement peuplé puis longé le moulin à riz dont l’éclairage électrique faisait briller les gouttes qui fouettaient l’espace sans arrêt, formant comme un rideau de pluie. Quand il franchit les maisons dispersées qui marquaient les abords de la campagne, la tempête redoubla ; les passagers commencèrent à bouger, à observer les alentours et à échanger des regards inquiets. Et lorsqu’un peu plus loin il s’engagea dans le coude de la rivière appelé le tournant de Sam Phao, la puissance de la tempête frappa de plein fouet. On entendit des cris, des hurlements, les pleurs stridents des enfants terrorisés. Les personnes endormies se réveillèrent en sursaut. Tous les passagers se précipitèrent ensemble du côté opposé à l’inclinaison du bateau ; celle-ci s’inversa alors complètement, dans un tumulte indescriptible, tandis que retentissait la cloche que l’homme de barre avait actionnée dans la panique, puis, sans autre signe avant-coureur, l’embarcation chavira soudainement. Le moteur tourna encore un moment avec une forte trépidation, fut pris d’une violente secousse et demeura finalement silencieux, comme le cœur d’un animal qui se bat contre la mort dans une ultime convulsion.

L’eau était d’un noir profond. La tempête semblait encore s’amplifier, comme si le dieu de la mort s’exaltait de sa victoire. Les gens criaient et s’appelaient dans l’obscurité, mais bientôt ces appels s’estompèrent, emportés au loin par un courant violent, et finalement seuls restèrent le bruit du vent, de la pluie, et le froissement de l’eau dans les roseaux, les pampas et les racines de sorgho au long des berges. La nature avait montré son terrible pouvoir, qui ne se soucie pas de l’homme.

Le lendemain matin, le soleil de l’aube projetait gaiement des rayons clairs et transparents, faisant étinceler les gouttes de pluie sur les feuilles et les touffes d’herbe. Les énormes nuages noirs de la nuit avaient fait place à de petits flocons de duvet poussés par le vent en bordure de l’horizon. Un cortège de hérons survolait lentement la rivière au coude de Sam Phao, pour aller chercher la nourriture dans les rizières. La nature avait complètement oublié la colère de la veille, et commençait joyeusement un nouveau jour, comme un bébé qui sourit derrière des larmes à peine séchées.

Des officiels du district, des officiers de police, le chef du canton, le chef du village et beaucoup de gens de la commune étaient là, venus pour porter secours aux victimes du désastre ; tous examinaient le ciel un instant puis baissaient la tête pour poursuivre la terrible tâche qui leur serrait le cœur. Sur la berge, dans la lumière rosée du soleil levant, les cadavres des noyés de la nuit étaient allongés bien droit, les uns près des autres, comme endormis depuis peu. Pourtant, l’atmosphère rafraîchissante du matin, le chant des oiseaux dans les arbres, celui du coq saluant le lever du jour ne pourraient plus jamais les réveiller. Il y avait là des hommes, des femmes, des enfants, des riches qui voyageaient pour leurs affaires, des fonctionnaires, des bonzes, des gens de tous âges et de toutes conditions. Chacun d’entre eux avait eu son travail, sa vie, son éducation, chacun avait connu la tristesse et la joie, la chaleur et le froid du climat, chacun avait pleuré, ri, aimé, souffert, chacun avait vécu à sa façon, mais tous étaient morts en même temps.

Ainsi plusieurs vies… venues de divers horizons s’étaient retrouvées dans le dernier voyage ; chacun s’était bien ou mal conduit, mais pourquoi ces vies-là devaient-elles finir au même moment, au même endroit et de la même façon ? Pourquoi tant de vies devaient-elles connaître le destin si tragique de la noyade ? Tous auraient-ils commis des fautes d’égale importance ? Cela ne paraît pas vraisemblable. Sans doute le mieux est-il d’examiner ces vies une par une : peut-être parviendra-t-on à savoir quel acte de leur vie passée devait entraîner un tel sort, peut-être parviendra-t-on à comprendre que cette mort partagée était pour les uns la punition du mal qu’ils avaient fait, pour d’autres l’accomplissement de leur désir, pour d’autres encore la seule issue ou simplement le point final d’une longue existence. La description des vies qui va suivre n’est que la réponse incomplète et sans cohérence que les êtres humains, à la différence de Brahma2, peuvent se donner à eux-mêmes.

ChaoLoï

Quand on le lui demandait, Loï répondait qu’il était né à Suphanburi, mais en réalité personne ne savait vraiment où. Dans le village, on ne connaissait que son prénom, Loï3, qui était en lui-même une manière de raconter son histoire.

Un jour, il y a plus de trente ans, très tôt le matin, avant que l’aube n’ait éclairci le ciel, la vieille Prim, qui habitait au bord du canal, s’était levée et faisait cuire son riz dans une marmite, comme les gens du village en avaient l’habitude. C’était un matin de la saison fraîche et elle avait allumé un feu auprès duquel elle se tenait depuis un moment pour réchauffer son sang, comme épaissi par le froid, et en faciliter la circulation avant de se mettre à d’autres tâches. Elle tendait au feu pour les dégourdir ses mains rudes et calleuses, dont les fortes articulations s’étaient nouées à force de travailler durement, dans l’honnêteté. C’est à ce moment-là, tandis qu’elle mâchait son premier bétel de la journée, que ses oreilles crurent percevoir quelque chose comme les pleurs d’un bébé; elle fut extrêmement surprise : sa maison se trouvait à l’écart des autres et elle y habitait seule avec son neveu Thoek, qui avait neuf ans et dormait encore tranquillement sous la moustiquaire. Elle tendit l’oreille pour vérifier, mais les pleurs d’enfant continuaient. Elle demeura assise un moment sans bouger, ne parvenant pas à décider de la conduite à tenir. Le bruit des pleurs venait du ponton devant la maison. Mais finalement, comme les pleurs ne cessaient pas, la vieille Prim laissa son feu et, à la faible lueur de sa lampe à huile de poisson, elle sortit et marcha vers le ponton. À mesure qu’elle approchait, elle acquérait la conviction que ces pleurs ne pouvaient être que ceux d’un nouveau-né, qui ne devait pas dépasser une dizaine de jours. Elle dirigea la lumière de sa lampe vers l’escalier du ponton et aperçut là une grande jarre en terre cuite qui flottait, coincée contre les marches. À l’intérieur de la jarre se trouvait un garçon nouveau né, qui criait à plein poumons comme pour appeler au secours. La vieille Prim, abasourdie, descendit l’escalier en toute hâte, souleva la jarre avec précaution, en sortit l’enfant doucement et le serra contre sa poitrine. Dans la chaleur du corps, l’enfant cessa de pleurer et tourna la tête, cherchant le sein. Elle lui plaça dans la bouche le téton de sa vieille poitrine, tarie depuis longtemps, et l’enfant téta avec satisfaction puis s’endormit. La vieille Prim resta un long moment assise en haut de l’escalier ; elle avait totalement oublié le froid et ne sentait plus que la chaleur de l’amour donné sans limite, dès la première seconde où elle l’avait sorti de la jarre, à ce petit bébé dont personne n’avait voulu.

Le jour s’était levé. La vieille Prim revint à elle, se leva et rentra dans la maison, portant le bébé précautionneusement, comme s’il s’agissait d’un trésor inestimable. Son mari était mort quand elle était encore très jeune et elle n’avait jamais eu d’enfant ; aussi appela-t-elle ce bébé son enfant et prit-elle soin de lui dès ce moment. Elle lui donna le prénom de « Loï », parce qu’elle l’avait trouvé flottant, échoué un matin sur les marches du ponton. Elle ne savait pas alors qu’elle avait recueilli dans son sein non pas un être humain, mais un cobra venimeux qui, une fois rendu à la vie, allait mordre le corps qui l’avait réchauffé. L’eût-elle su cependant qu’elle aurait continué à élever chao4 Loï, parce que l’amour humain peut aller jusqu’au sacrifice de soi-même.

La vieille Prim vendait des légumes et des fruits, ainsi que de petites choses à manger, comme du jujube confit en rondelles ou des assortiments de gâteaux secs chinois. Chaque jour, elle partait en barque tôt le matin et se déplaçait pour vendre ses marchandises jusque dans l’après-midi. Depuis l’âge où chao Loï avait commencé à marcher, elle le faisait garder par Thoek, son neveu, à la maison ; mais quand il eut huit ou neuf ans, elle l’emmena tous les jours dans la barque, où il pagayait assis à l’avant du bateau. Loï avait l’air très mignon, et tout le monde l’aimait bien. Des gens qui n’avaient jamais acheté à la vieille Prim commencèrent à le faire, attirés par le charme et la bonne figure du petit Loï. Son commerce prospéra chaque jour davantage ; elle put mettre de l’argent de côté et finalement s’acheter des bracelets en or ainsi qu’investir un peu en verger et rizière. Dans le voisinage, on s’aperçut que la situation financière de la vieille femme s’était améliorée ; si quelqu’un le lui faisait remarquer, elle le reconnaissait en expliquant :

« C’est Loï qui m’a apporté cette fortune inattendue ; depuis que je l’ai avec moi, le commerce va mieux ; je pense que c’est dû aux mérites qu’il a acquis dans ses vies antérieures5. Mais je suis seule et sans enfant, tout ce que je gagne, je le garde pour lui ; je l’élève comme mon propre fils, puisque ses parents l’ont abandonné au fil de l’eau dans une jarre à sa naissance. »

La vieille Prim n’avait jamais caché les origines de Loï, elle avait raconté l’histoire à tout le monde et à Loï lui-même quand il avait eu l’âge de comprendre. C’est peut-être pour cela que Loï ne se sentait vraiment attaché à rien. Il s’accrochait à la vieille Prim et pleurait pour la suivre quand elle voulait s’en aller quelque part, mais seulement parce que c’était la main qui le nourrissait et lui donnait des friandises. Il n’éprouvait pas de sentiment plus profond. Quant à chao Thoek, que la vieille Prim lui avait appris à appeler « grand frère6 », c’était un enfant d’une bonne nature qui aimait Loï comme son vrai frère ; mais dès qu’il eut atteint l’âge de raison, Loï prit de l’ascendant sur lui et le domina pour tout. Chao Thoek lui laissait faire tout ce qu’il voulait, et si parfois il faisait mine de le contrarier, Loï menaçait de le dénoncer à la vieille femme pour les fautes qu’il avait commises, et chao Thoek finissait toujours par céder.

Ils avaient neuf ans de différence, et donc quand Loï eut dix ans, chao Thoek était un jeune homme de dix-neuf ans ; et cependant, c’est Loï avec ses dix ans qui semblait le plus fort, physiquement et mentalement, et soumettait Thoek à sa volonté. Pourtant, si la vieille Prim était celle qui lui avait redonné la vie en le nourrissant, Thoek de son côté lui avait enseigné ce qu’il faut savoir pour progresser dans la vie. Ainsi il lui avait appris à pêcher, à la ligne ou au filet, lui avait montré les trous des anguilles, expliqué comment trouver des petits anabas à utiliser vivants comme appâts pour le poisson-serpent, et comment piéger les oiseaux et les rats. Il lui avait enseigné la vannerie et la manière de botteler les feuilles de cocotier d’eau qui servent à couvrir le toit des habitations, la façon de scier et raboter le bois, et bien d’autres choses encore. Même la différence entre l’homme et la femme, Loï l’avait apprise auprès de Thoek. Un jour, Loï était parti dans les champs derrière la maison pour aider à récolter le riz à la faucille ; à la mi-journée, les paysans étaient revenus s’asseoir à l’ombre d’un arbre proche de l’aire de battage pour prendre la nourriture qu’on leur avait préparée. À la fin du repas, chacun reprit sa serpe et retourna vers les rizières étincelantes sous le soleil. Personne ne fit attention à Loï qui était encore un enfant et qui, au lieu de suivre, resta sous l’arbre avec l’intention de dormir là dans l’après-midi. Il était couché depuis un bon moment lorsqu’il entendit le bruit d’une conversation étouffée derrière une meule de paille, non loin de là. Avec sa curiosité d’enfant, Loï s’approcha doucement, en se cachant derrière le petit talus qui partageait les champs et haussa prudemment la tête pour voir à qui appartenaient les voix. C’étaient Thoek avec une jeune fille du voisinage, assis très près l’un de l’autre, d’une façon inhabituelle ; on ne peut pas dire qu’ils se parlaient normalement non plus, les voix étaient si basses que Loï ne parvenait pas à saisir le sujet des chuchotements. En même temps, les mains de chao Thoek ne cessaient de se déplacer sous la blouse bleu foncé pour caresser le corps de la jeune fille. Loï ouvrit la bouche, prêt à appeler Thoek pour le taquiner comme d’habitude, mais sa voix s’évanouit dans sa gorge en découvrant, sur son visage et dans son regard, une expression qu’il n’avait jamais vue jusque là. Il s’aplatit sur le sol, sans faire le moindre bruit, le corps raidi comme du bois ; ses yeux, dissimulés par une touffe d’herbe juste à la crête du talus, observaient fixement ce que faisaient Thoek et la jeune fille, selon la loi de la nature. Il n’avait jamais rien vu de tel auparavant, et pourtant son instinct lui fit aussitôt reconnaître ce dont il s’agissait. Et cet instinct lui faisait battre le cœur très fort, son visage et son corps étaient envahis par une chaleur plus intense que celle du soleil ou du feu. D’un côté, il aurait voulu se sauver très loin pour ne plus voir, mais de l’autre une force très puissante l’immobilisait et l’obligeait à regarder de tous ses yeux ce que faisait le couple, comme pour en imprégner les images dans son esprit.

Au moment où Loï se sentait prêt à défaillir, tout se calma soudain comme après la tempête. La jeune fille, honteuse, se retourna sur le ventre et enfouit son visage dans la paille. Chao Thoek se releva sur les genoux et remonta jusqu’à la taille son pantalon baissé. Il s’assit à côté de la jeune fille et lui posa un rapide baiser sur la nuque, un baiser qui disait au revoir et rien d’autre, puis, saisissant sa faucille à côté de lui, il se dépêcha de quitter la place pour aller rejoindre le groupe des paysans dans les champs.

La jeune fille se leva, arrangea ses cheveux, remit de l’ordre dans ses vêtements et partit à son tour sur les traces de Thoek vers les rizières. Un moment après, Loï se releva doucement pour s’asseoir et sentit le sang refluer massivement dans son corps. Baissant la tête, il vit ses mains encore toutes crispées ; il les ouvrit lentement et s’aperçut qu’elles tenaient toutes deux une poignée d’herbe arrachée sans même qu’il s’en fût rendu compte. Mais cette herbe était le témoin que tout ce qu’il avait vu, toutes les émotions violentes qu’il venait de vivre, n’étaient pas des rêves ou des fantasmes, mais bien la réalité.

Désormais, Loï vit le sexe féminin d’un autre œil, plus averti, et comprit mieux les paroles de Thoek, qu’il interrogeait souvent, sans en avoir l’air. Il comprit ce qu’être un homme ou une femme voulait dire, comment les corps évoluaient et à quoi cela conduisait. Thoek ne lui cachait rien, il expliquait et même montrait tout. Il n’omit qu’une seule chose, l’amour entre l’homme et la femme, l’amour qui crée l’attachement, celui qui purifie le désir sexuel, qui demande des sacrifices et de la compassion, le solvant qui fait une seule personne de deux êtres différents. Si chao Thoek n’avait pas parlé de cet amour, c’est qu’à dix-neuf ans il ne le connaissait pas et n’avait donc pas de mots pour l’expliquer. Cependant, même si Thoek avait été en mesure de le faire, Loï n’aurait pas pu comprendre, car son cœur n’était pas fait pour aimer de cette façon.

Ce nouveau savoir stimula chez Loï une forte envie de grandir et de devenir rapidement un jeune homme. Il le disait à la vieille Prim, qui partageait son sentiment, parce qu’elle espérait le voir accomplir son séjour au temple et porter la robe safran7 le plus tôt possible : ainsi pourrait-elle se remettre entre ses mains quand viendraient la maladie, la vieillesse et la mort. Quand Loï atteignit ses quinze ans, sa gentille figure d’enfant se transforma et il prit l’allure d’un beau et attirant jeune homme. Les cheveux que la vieille Prim lui avait jusque-là rasés étaient maintenant longs comme ceux d’un adulte, avec une légère ondulation. Son regard avait beaucoup de feu et son corps, assez fort quand il était petit et encore mal proportionné à dix ou onze ans, s’était musclé aux bras et aux jambes ; il avait la poitrine bien développée, les épaules larges, la taille fine et le ventre plat comme une planche. Chao Thoek, maintenant devenu homme et amateur d’alcool, dit un jour en le regardant aller et venir dans la maison :

« Le Loï, le voilà devenu vraiment robuste et vigoureux, plus que beaucoup d’autres… Si tu étais bœuf ou buffle, on te vendrait à prix d’or. »

Et même le chef du village, Auam, qui venait souvent causer à la maison, fit une fois ce commentaire :

« Le Loï, fais attention, dans quelque temps tu vas être un vrai tueur de femmes. Si j’avais des filles, je ne te laisserais pas entrer chez moi ; et si tu osais le faire, je te fendrais le crâne ! »

Vaines remarques. Loï n’en continua pas moins de grandir. Il cessa bientôt d’accompagner la vieille Prim en barque pour son commerce, au motif que cette situation était gênante pour lui. La vieille le laissa faire : même si Loï lui avait demandé bien davantage, elle lui aurait cédé. En réalité, elle-même n’avait plus besoin d’aller vendre ses marchandises ; avec ses économies, ses vergers, ses rizières, elle avait de quoi vivre confortablement dans sa vieillesse. Mais elle avait pris l’habitude de cette sortie, et si elle ne la faisait pas, elle ne se sentait pas bien. C’est pourquoi elle prenait sa barque tous les jours, laissant Loï faire ce qu’il voulait, à la maison ou dehors.

Loï passait son temps à observer le monde, avec une grande curiosité, beaucoup de plaisir et d’appétit. Peut-être sentait-il, consciemment ou non, qu’à sa naissance sa vie avait failli partir avec le courant de la rivière. Une voix secrète lui murmurait chaque jour que cette vie était une aubaine, un pur profit pour lequel personne n’avait investi et qu’on pouvait donc dépenser à sa guise. Il ne sentait pas du tout que ce monde lui appartînt, il avait le regard de quelqu’un qui n’en fait pas partie et qui, n’étant ni propriétaire ni associé, n’a pas à se préoccuper de contribuer à le préserver ou à l’améliorer. Que ce monde devienne pire ou meilleur ne l’intéressait pas, c’était le monde des autres. Tout ce qu’il désirait appartenait aux autres, mais les propriétaires feraient mieux d’être sur leurs gardes, car il allait s’emparer de ce qu’il voulait au moindre instant d’inattention. Les mots « bien » et « mal » n’avaient aucun sens pour lui ; il ne comprenait que « avoir » ou « ne pas avoir », et ce qu’il n’avait pas maintenant, il était bien décidé à l’avoir un jour.

Bien qu’il n’eût pas encore seize ans, son corps s’était développé comme celui d’un homme. Presque tous les jours, il pagayait jusqu’au marché, amarrait la barque à l’escalier du ponton et montait bavarder et s’amuser avec les camarades de son âge chez le coiffeur ou au café. Ce marché n’était pas très important ; on y vendait des produits frais, des légumes, du poisson et de la viande, derrière une dizaine d’échoppes en bois alignées au bord du canal. Tous les gens du village qui venaient vendre ou acheter faisaient connaissance très rapidement et étaient habitués les uns aux autres. Loï, avec sa gentille figure et son caractère joueur et joyeux, s’était lié avec tout le monde. Il y avait en particulier une femme qu’on appelait tjé8 Thongkham, patronne d’une grande épicerie dans le marché, qui le connaissait depuis l’enfance.

Les amis de Loï se moquaient de lui, disant qu’il y allait pour nang Suan. Loï restait silencieux parce qu’à vrai dire nang Suan faisait en effet partie de ce qu’il voulait avoir si l’occasion lui en était donnée, et il n’attendait que cette occasion. Mais une chose dont personne n’eut jamais connaissance arriva.

Un jour de forte pluie, sur l’heure de midi, le marché était silencieux et quasi désert. Loï était avec tjé Thongkham comme d’habitude, mais ce jour-là nang Suan était partie en bateau chez des parents depuis le matin. Loï bavardait avec la Chinoise et au bout d’un moment celle-ci, se plaignant qu’elle avait mal au dos, voulut rentrer un peu dans sa chambre pour faire la sieste.

« Tu surveilles la boutique pour moi », demanda-t-elle en se levant pour rentrer.

« Si tu as mal, veux-tu que je te fasse un massage ? » dit Loï sur le ton d’un enfant qui veut cajoler.

« Non, merci bien, répondit gentiment tjé Thongkham, j’aurais peur que tu me froisses un muscle ! »

« Mais comment, je sais très bien masser, affirma Loï, c’est grand-mère qui m’a appris à le faire quand j’étais tout petit, et aujourd’hui on me demande souvent de masser. »

« Vraiment ? dit Tjé avec hésitation. Si tu dis que tu sais faire, peut-être peux-tu essayer un peu sur moi pour voir ; j’ai très mal aux reins », poursuivit-elle en pénétrant dans la chambre, suivie de Loï.

Il pleuvait toujours très fort, et l’atmosphère s’était assombrie comme pour contribuer à cacher les secrets du monde. Dans la petite chambre, il faisait encore plus sombre et on distinguait à peine les visages. Loï commença à masser avec application Tjé qui s’était allongée sur la natte, comme s’il voulait extraire la douleur avec ses mains en lui pressant les jambes. Tjé était une adulte à qui il fallait plaire puisqu’elle était la mère de nang Suan, celle qu’il voulait avoir. Il continua à masser et Tjé gémissait doucement de satisfaction. Au bout d’un moment, il s’aperçut que ses mains se saisissaient du corps avec une force involontaire. Ce n’était plus Tjé qu’il voyait étendue devant lui, mais un corps de femme avec sa chaleur, sa chair, sa peau, si douces au toucher ; il sentit qu’il avait à portée l’objet de ses désirs, son cœur battit plus fort, plus vite, le sang lui monta aux tempes comme le jour où il était allé aider à la récolte dans la rizière. Ses mains étendirent leur étreinte au corps tout entier, tantôt avec force, tantôt avec douceur. Tjé avait les yeux clos et restait immobile sans rien dire, comme si elle était endormie, seule, dans la chambre.

Un moment après, suffisamment court pour que personne n’ait eu le temps de s’apercevoir de rien, Loï sortit tranquillement de la chambre ; il étira son corps, fléchissant ses membres comme pour les relâcher, faisant jouer tous ses muscles, tel un animal conquérant. Il regarda à l’extérieur. La pluie s’apaisait, l’odeur de la terre mouillée monta jusqu’à ses narines ; il prit une grande respiration. Il savait que cette pluie avait humidifié le sol, purifié et rafraîchi l’atmosphère. Les villageois l’avaient recueillie pour remplir les jarres à ras bord, comme sa vie venait de se remplir un moment auparavant. Mais dès demain l’eau baisserait dans les jarres et Loï se rendait compte qu’il en serait de même pour lui ; c’était sans importance : il y aurait d’autres pluies. Chao Thoek lui avait fait divers récits sur tout cela, mais ses mots étaient secs et ne faisaient que lui donner soif. Aujourd’hui, il avait appris avec Tjé tout ce que Thoek avait essayé de lui enseigner, mais cette fois la sécheresse et la soif avaient disparu. Loï étira son corps encore une fois, gonfla ses poumons au maximum puis il fit ce qu’il n’avait jamais osé faire : il tendit la main vers les bocaux où Tjé rangeait pour la vente les gâteaux secs, les plaquettes de cacahuètes enrobées de sucre, les peaux de pamplemousse glacées, les vermicelles de jaune d’œuf croustillants. Il ouvrit les bocaux et se servit dans l’un et dans l’autre, comme si tout le magasin n’appartenait qu’à lui, et en vérité Loï avait le sentiment que tout était effectivement à lui.

À dater de ce jour, Loï vint quotidiennement au magasin et resta manger avec Tjé. Il arriva que des gens le voient sortir de chez elle et prendre son bateau tard dans la nuit, mais personne ne pensa ni ne dit rien, parce qu’on le connaissait depuis qu’il était tout petit et qu’il demeurait perçu comme un enfant. Nang Suan sembla perdre de son importance pour Loï; elle en conservait malgré tout, mais pour le moment ce n’était pas elle qu’il voulait.

La façon de s’habiller et les moyens financiers de Loï semblèrent s’améliorer. Ses amis remarquèrent qu’il avait assez d’argent pour les traiter régulièrement, alors qu’auparavant il ne le faisait qu’occasionnellement. Ses vêtements autrefois usés étaient renouvelés, ses pantalons de coton étaient devenus des pantalons de satin, et ses vieilles chemises bleu marine étaient remplacées par des chemises de qualité taillées à Bangkok. Ce que les gens remarquèrent aussi, c’est que les disputes entre Tjé et nang Suan étaient devenues fréquentes ; parfois, nang Suan quittait la maison en larmes pour partir avec la barque, mais tout le monde pensait que ces comportements étaient ceux d’une adolescente qui devenait jeune fille.

Loï se voyait confortablement assis au sommet du monde. Tjé pourvoyait à tous ses besoins et lui donnait autant d’argent qu’il en voulait. Si d’aventure elle refusait de faire selon sa volonté, il lui suffisait de rester un jour ou deux à la maison, et à son retour elle cédait à tout, et même au-delà.

Pour tout le monde, Loï était encore un enfant, mais en réalité son cœur et sa tête étaient déjà ceux d’un adulte, même si en général il continuait à se comporter avec les autres comme un petit. Une année passa. Tjé était souvent malade. Les gens qui la connaissaient lui demandaient pourquoi elle avait tant maigri, mais elle donnait des réponses fantaisistes. Personne, sauf Loï, ne savait qu’elle prenait continuellement une certaine médecine, destinée non pas à soigner et prolonger la vie mais au contraire à l’empêcher de naître. Cette drogue abrégeait chaque jour l’existence de Tjé, mais la honte la forçait à la prendre. Au début, Loï ne comprenait rien à tout cela, mais plus tard Tjé ne put s’empêcher de le lui dire. Et une fois mis au courant, il alla lui-même chercher le médicament quel que soit le moment où elle en avait besoin. C’est dans le courant de la deuxième année que Tjé prit le médicament pour la dernière fois. Un jour où elle était étendue sans force sur la natte depuis le matin, le sang se mit à couler de son corps de façon continue. Son organisme était trop atteint pour pouvoir être soigné et, dans sa solitude, elle ne pouvait que laisser ce sang nourricier s’écouler. Nang Suan lui demanda ce qui arrivait, mais Tjé ne voulut rien dire. Chao Loï avait passé la tête dans la chambre, mais en voyant les symptômes, il avait préféré partir et prendre la barque pour aller pêcher tranquillement toute la journée, parce que la vie des autres n’avait aucune signification pour lui. À la tombée de la nuit, quand tout le monde fut parti, il revint au marché et se faufila dans la boutique sans que personne ne le voie.

À la lueur d’une faible lampe, nang Suan était assise seule et abattue. Toutes les portes du magasin étaient fermées, sauf un demi-panneau qui ne pouvait laisser passer qu’une personne.

« Comment va Tjé? » demanda Loï du ton de quelqu’un qui vient visiter une malade.

« Va voir toi-même », répondit durement nang Suan en baissant la tête derechef. Loï entra dans la chambre et vit dans la lumière précaire d’une autre lampe Tjé toujours allongée, le teint cireux, immobile et inconsciente. Seule une faible respiration indiquait qu’elle était encore en vie. L’odeur du sang emplissait la chambre tout entière.

Loï ressortit de la chambre et alla s’asseoir à quelque distance de nang Suan. Il resta ainsi longtemps sans rien dire ; son regard était sur nang Suan, il parcourait des yeux tout son corps qui, à quinze ans, était déjà un corps de femme.

Les minutes et les heures passèrent. Il était déjà tard dans la nuit. Loï, assis sans bouger, regardait nang Suan fixement. Le marché était totalement silencieux, on n’entendait plus que les coassements des crapauds-buffles et des petites grenouilles vertes au bord de l’eau. Loï perçut comme le bruit d’un léger mouvement dans la chambre de Tjé, il se leva pour aller voir. Elle était restée telle quelle, dans la même position, il tendit la main pour toucher son bras doucement, celui-ci était froid et sans vie ; il plaça son doigt sous le nez de Tjé et comprit tout de suite qu’elle ne respirait plus. Il se releva vivement et sortit précautionneusement de la chambre. Passant devant nang Suan sans se retourner ni la regarder, il se dirigea vers l’entrée de la boutique, tira le panneau encore ouvert, verrouilla la porte en haut et en bas, et revint à nang Suan. Il ne prononça pas une parole, mais saisit fermement des deux mains les épaules de la jeune fille, et la coucha sur le dos. Nang Suan tremblait de tout son corps, les yeux écarquillés de peur et d’excitation. Loï tourna la tête pour souffler la lampe à côté et pressa sa poitrine sur le cœur palpitant de la jeune fille. Elle resta allongée, le corps dur et tendu et ferma les yeux, elle n’avait plus le moyen de résister. Une vie qui appartenait à Loï venait de disparaître, il s’emparait d’une autre. Avant l’aube cette nuit-là, Loï prit sa barque pour rentrer chez lui, étendant ses membres et bombant le torse pour sentir avec satisfaction la brise du petit matin qui avait traversé les rizières jusqu’à lui.

Les gens dans le marché s’étonnèrent de voir le magasin fermé si tard ; ceux qui connaissaient Tjé vinrent appeler mais personne ne répondit. À la fin, ils se mirent à plusieurs pour enfoncer la porte, et tous découvrirent le spectacle lamentable : Tjé gisait morte dans la chambre, et nang Suan s’était pendue à une poutre du magasin. Quand les employés du district vinrent pour l’autopsie dans l’après-midi, Loï s’était joint au groupe des jeunes gens rassemblés avec curiosité devant le magasin de la Chinoise.

Arrivé à l’âge de la conscription, il quitta la maison pendant deux années entières pour le service militaire. Durant tout son service, il ne se livra à aucune escapade et se comporta toujours parfaitement, au point que ses supérieurs le présentaient comme un modèle. À vrai dire, Loï se plaisait à être soldat, c’était pour lui l’occasion de voyager, de voir autre chose que sa ville natale, et de rencontrer beaucoup de gens. La discipline quotidienne ne lui apparaissait pas comme une contrainte, ni une aliénation de sa nature profonde, car il considérait cette situation comme provisoire. Il obéissait aux ordres, sachant que dans le cas contraire on lui ferait faire de la prison, et il ne voulait pas être en prison. Ce qu’il aimait le plus, tel un homme assoiffé qui peut boire jusqu’à ce que sa soif soit étanchée, c’était le maniement des armes ; il avait une véritable passion pour tous ces outils à tuer : fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades, lance-grenades, et tout cela était pour lui comme des jouets pour un enfant, qu’il aimait caresser, entretenir, nettoyer. Quand on lui apprit à démonter les armes en pièces détachées et à les remonter ensuite, il concentra toute son attention et ne fit jamais d’erreur ; il acquit ainsi une connaissance intime et complète de toutes sortes d’armes à feu. Tout comme il savait habilement manier le filet de pêche et le repriser parfaitement quand celui-ci était déchiré, il était devenu expert dans l’usage des armes à feu. Il aimait ces armes non parce qu’elles permettaient de se défendre et de protéger son pays comme on s’efforçait de le lui enseigner, mais plutôt parce qu’elles pouvaient détruire toutes sortes de vies. Chez lui, les leçons sur la morale ou le civisme entraient par une oreille pour sortir par l’autre, et ne laissaient pas plus de traces que le vent qui passe.

Au moment de sa libération, Loï avait beaucoup plus d’amis qu’auparavant, tous jeunes gens robustes ayant fait le service avec lui et habitant dans différents villages. Aussi loin qu’il allât se promener, il trouvait toujours une connaissance pour l’héberger, dans de nombreux cantons. Comme il avait bonne apparence, agréable dans ses manières et ses paroles, joyeux compagnon qui ne se mêlait pas trop des affaires des autres, il avait davantage d’amis que les jeunes gens de son âge dans le voisinage. Le plus intime de tous, que l’on voyait partout avec lui, était un jeune homme du même âge et du même village qui s’appelait chao Thiang. Ils s’étaient liés à l’armée parce que leurs caractères se complétaient bien. Chao Loï avait les idées et donnait les ordres, chao Thiang exécutait. Cependant, chez chao Thiang, on fréquentait plutôt des voyous, des bandits et des pillards, qui se regroupaient là régulièrement pour boire ensemble. Loï eut donc l’occasion de rencontrer ces gens, mais il se tenait encore à distance et ne participait pas aux équipées.

À cette époque, il y avait un bandit renommé dans tout l’arrondissement, qu’on appelait sua10 Pruang. Loï savait que la base de sua Pruang et de sa troupe se trouvait à Don Maï Sook, à environ vingt-quatre heures de marche de chez lui. De Don Maï Sook, sua Pruang étendait sa domination sur un assez grand territoire en pillant les villages alentour. Les autorités avaient essayé de le réduire, mais il était toujours parvenu à leur échapper. Son nom était maintenant très connu et les gens avaient peur de lui, même si personne n’avait vu son visage.

Un jour, Loï était en train de boire chez Thiang quand un groupe arriva à la maison :

« Le Thiang, on arrive de loin, dit l’un d’eux, est-ce que tu as quelque chose à nous offrir à manger ? »

Thiang se retourna, joignit les mains pour saluer avec respect un homme d’un certain âge, maigre et au teint blafard, et dit :

« Grand frère6, vous venez jusqu’ici aujourd’hui… asseyez-vous confortablement, je vous en prie. Il y a à boire et à manger, prenez tout ce que vous voudrez. » Et chao Thiang se précipita pour aller chercher davantage d’alcool ainsi que de la nourriture pour l’accompagner.

La personne que Thiang avait appelée grand frère vint s’asseoir à côté de Loï, tandis que les cinq ou six autres membres du groupe s’installaient en cercle. D’un coup d’œil, Loï avait tout de suite vu qu’ils étaient armés, mais il fit comme si de rien n’était et se comporta normalement. Au retour de Thiang, grand frère, désignant Loï de la main, demanda brièvement : « Qui ? »

« Ah ! c’est Loï, mon meilleur copain, pas de problème, on peut avoir confiance en lui », répondit Thiang. Grand frère hocha la tête et leva son verre pour boire ; on commença à bavarder de choses et d’autres. Au bout d’un moment, Loï se mit à parler de sua Pruang, décrivant longuement ce que les gens racontaient sur son compte. Les hommes dans le groupe se regardaient entre eux puis regardaient grand frère. Loï avait bien vu le manège, mais il continua l’histoire du bandit Pruang comme s’il n’avait rien remarqué. Finalement, celui que Thiang appelait grand frère lui demanda :

« Et ce sua Pruang, est-ce que tu l’as déjà vu, le Loï? »

« Jamais, grand frère, répondit Loï. J’aimerais bien le voir et, si j’avais cette chance, je me placerais sous ses ordres. »

Tout le groupe qui buvait se mit à rire bruyamment, et grand frère demanda :

« Quelqu’un de bien comme toi, le Loï, n’aurais-tu pas peur de la prison si tu devenais un bandit ? »

« Mais comment, grand frère ? si on est sous les ordres de sua Pruang, qui pourrait nous faire quelque chose ? Et même si je fais une erreur, je ne me plaindrai pas, c’est cette vie qui me tente. De toute façon, si je continue à gagner ma vie en allant ramasser les légumes, en pêchant, en cultivant le verger ou en labourant les rizières comme maintenant, je ne serai jamais riche, je mourrai sans rien. »

« Veux-tu vraiment rencontrer sua Pruang, le Loï? » demanda grand frère.

« Eh ! quelle question ! je donnerais tout ce que j’ai pour le rencontrer… »

Grand frère resta un moment assis à boire en silence, puis il dit :

« Le Thiang, je vais rester dormir chez toi cette nuit, nous partirons demain avant l’aube. »

Thiang se retourna pour regarder Loï et répondit :

« Certainement, grand frère, chez moi c’est comme chez toi, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. »

« Hé, Thiang ! interrompit Loï, moi aussi cette nuit je vais dormir ici, comme ça je pourrai parler avec grand frère plus longtemps. » Thiang se tourna vers grand frère, mais celui-ci acquiesça de la tête en disant :

« Très bien, le Loï, ne rentre pas chez toi tout de suite, attends quelque part ici et je vais te présenter à sua Pruang cette nuit. »

Loï joignit les mains dans sa direction comme pour faire sa prière et dit :

« Grand frère Pruang, jusqu’à quand allez-vous me cacher la vérité? Grand frère Pruang, prenez-moi avec vous ; facile ou difficile, je n’abandonnerai pas ; chao Thiang me connaît assez pour vous le garantir. »

Quand Loï montra qu’il avait deviné l’identité de sua Pruang, tous les bandits portèrent la main au ventre pour saisir leur revolver ; mais sua Pruang se mit à rire en disant :

« Tu es malin, le Loï; mais si tu veux que je te prenne avec moi, tu dois me suivre partout, tu ne peux pas rester à la maison comme chao Thiang ; est-ce que tu pourras le supporter ? »

« Je suis seul, je n’ai pas d’attache, j’irai partout avec vous. »

« D’accord, dit sua Pruang, je vais te prendre à l’essai, mais n’oublie pas, si tu fais une erreur, tu es mort ; avec moi, il n’y a pas de seconde chance. »

Loï étendit une pièce de tissu au sol et se prosterna les mains jointes pour saluer le bandit sua Pruang et se remettre entre ses mains à compter de ce jour. La nuit même, sua Pruang se livra à un grand pillage dans les alentours. Dans les deux ou trois années qui suivirent, sua Pruang saccagea encore plus qu’auparavant, au point que les villageois n’osaient plus s’éloigner pour aller cultiver les vergers ou les rizières. Le fait d’avoir de l’argent sur soi, même une petite somme, générait le danger, parce que depuis que Loï était dans la bande sua Pruang semblait mieux informé et plus avisé. Loï devint très rapidement son préféré, car on voyait que le pillage lui était comme naturel, sans qu’il ait à être formé, et que l’usage des armes à feu pour tuer ne lui posait pas plus de problème que si les êtres humains avaient été des légumes ou des poissons. Certains membres de la bande, après avoir tué, se comportaient bizarrement : les uns demeuraient prostrés toute la journée, d’autres devaient s’enivrer. Mais Loï pouvait assassiner enfants et adultes, femmes et hommes, et, quel que soit le nombre de cadavres, il demeurait le même chao Loï, rieur et espiègle. Il semblait que son inconscient lui commandât de tuer, de tuer encore et encore, pour venger le fait qu’on ait jadis laissé sa vie flotter au fil de l’eau.

Loï partageait son temps entre accompagner sua Pruang et rester à la maison pour que personne ne se doute de rien. La vieille Prim s’était beaucoup affaiblie, elle ne pouvait plus pagayer dans sa barque pour aller vendre ses marchandises et ne bougeait plus de chez elle. Chao