Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Terres de l'Ouest

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Dans les années 60, en Médoc, le corps d’Augustin Magnin, ancien poilu de la Grande Guerre, devenu artiste peintre reconnu dans le monde entier, est retrouvé embroché sur le monument aux morts de Vendays-Montalivet.

En toute logique, les enquêteurs concluent à un meurtre. Pourtant, trente ans plus tard, l’assassin court toujours !

Intrigué par le halo de mystère qui entoure cette personnalité singulière, le héros de ce récit, enfant au village à l’époque du crime, se met en tête de découvrir la vérité au sujet d’Augustin Magnin. À travers les carnets de guerre du vieil homme, il remonte le fil de sa vie jusqu’au moment fatidique qui a vu son destin basculer.

Quelle sombre histoire se trame derrière cet assassinat ? C’est tout l’enjeu de ce roman, mené d’une main de maître par Eric Castaignède.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Éric Castaignède vit à PESSAC (Gironde). En 2017, il remporte le Prix Littéraire de la nouvelle organisé par Femme Actuelle et les Nouveaux auteurs avec « Le petit Marthe ». Retraité de La Poste, il est l’auteur de trois romans, tous publiés chez Terres de l’Ouest dont Un 26 Août à Arcachon, 2021 et Le mystère du Cercle de Trensacq, 2020.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

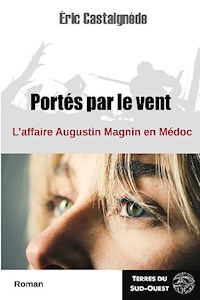

Portés par le vent

L’affaire Augustin Magnin en Médoc

Tous droits réservés

©Editions Terres de l’Ouesthttp://[email protected]

ISBN papier : 978-2-494231-10-8ISBN numérique : 978-2-494231-12-2

Crédits photographiques couverture :

Réalisation couverture Terres de l’Ouest Editions à partir de crédits Fotolia : Grande Guerre 14-18 - Tranchée © Lozz et blue eye female gaze © francescosgura.

Eric Castaignède

Portés par le vent

L’affaire Augustin Magnin en Médoc

Roman

Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

1

Un roulement de tambour maladroit, une sonnerie de clairon qui agonise, une foule bien peu nombreuse, figée dans un respect de circonstance. Deux drapeaux, délavé pour l’un, déchiré et malhabilement reprisé pour l’autre, s’obstinent à pendre misérablement.

Le garde champêtre s’impatiente, la cérémonie s’éternise. Les autorités venues du chef-lieu prennent très au sérieux leur tâche et les discours s’enchaînent, sans saveur. Les villageois ont revêtu leur costume du dimanche et chapeau feutre ou béret dans la main, ils demeurent immobiles, tassés au pied du monument. Les femmes, elles, sont heureuses de montrer leurs tenues, les occasions sont si rares.

Il a fière allure ce monument, tout blanc, accrochant la lumière. Une colombe n’en finit pas de poser une couronne de laurier sur la tête d’un soldat de pierre. Ce soldat est de la race du courage, sa baïonnette levée vers l’ennemi qui, pourtant, depuis quatre années s’en est retourné chez lui, vaincu. Ce soldat triomphe, héroïque. Son visage juvénile cache les atrocités de cette guerre et son fusil tendu en un geste grandiose, caricature un assaut bien théâtral. Qu’importe le symbole, la gloire est là, gravée en un seul nom sur une plaque vissée dans la pierre. Tombée pour la Patrie, cette âme martyrisée est au ciel, bien loin de cette place surchauffée. Un nom, inscrit pour l’éternité, fait la fierté de ce village. Autant qu’à Grayan et plus qu’à Talais qui n’a eu, malheureusement, aucune victime au champ d’honneur à déplorer. La sonnerie aux morts n’en finit pas de répandre sa mélodie sinistre, maltraitée par un jeunot qui n’a même pas connu le feu.

Le bourgmestre s’agace devant le sourire narquois qu’il devine sur la face burinée de l’édile de Soulac. Toujours cette vieille rivalité. Il se hisse sur l’estrade, se racle la gorge, éponge son large front puis se lance :

« Mes chers administrés… »

L’entame n’est pas originale.

« En ce jour de fête et de recueillement, je suis fier de vous voir si nombreux… »

Un instant il s’interrompt. Il a le temps de compter son public et la voix mal assurée, poursuit :

« Vendays-Montalivet se doit d’honorer nos valeureux combattants qui ont donné leur vie pour que notre pays puisse… »

Le discours s’éternise et s’enlise.

« Mais, glorieux parmi les glorieux, Augustin Magnin a pu revenir de ces champs de bataille, couvert de gloire, pour nous raconter la grandeur de ces soldats. »

À ces paroles, notre bourgmestre cherche de son bras potelé et court, autour de lui, cet Augustin. L’assistance s’agite. L’édile est affolé, Augustin reste introuvable.

« Enfin, où est-il ? Allez le chercher. »

Le ton est vif, les paroles basses.

Mais Augustin Magnin, malgré sa jambe gauche faite de bois et sa main droite manquante, demeure aux abonnés absents.

Quelques rires parcourent la faible assemblée. Le discours se termine enfin, l’élu est rouge, tout soufflant. En descendant, il houspille le tambour qui comprend qu’il doit jouer. Le vin d’honneur est servi et comme des centaines d’autres villes, bourgades et villages, un monument aux combattants de la Grande Guerre est dressé, ici aussi.

*

Depuis ce fameux jour, le monument a vieilli, mais le soldat de pierre continue de braver l’ennemi.

— Oui, je me souviens bien ce que l’on m’a dit de ce fameux Magnin.

Je tiens encore en main la vieille photo jaunie, prise par un beau dimanche après-midi sur la place principale. On y voit le maire de l’époque, sur une estrade de fortune, s’adresser à un public clairsemé, au pied du tout nouveau monument aux morts. Quelques officiels, un clairon tout à côté et deux drapeaux qui pendent dans la chaleur de l’été.

— Mon grand-père est là. Regarde. Il y a près de quatre-vingts ans...

Mon doigt se fige sur un homme plutôt jeune.

— Et là c’est Trentin, le boulanger. Il est mort peu après.

— Alexandre, tu me parlais de Magnin.

La remarque de mon ami a du mal à me ramener à la réalité.

— C’est vrai, on devait parler de lui.

L’image coule sous mon doigt qui détaille les figurants. Il s’arrête un instant sur une figure connue puis continue de glisser, au hasard.

— Là, c’est Justin le résinier, un sale type qui faisait peur.

Puis mon index caresse la joue de ma grand-mère quelques secondes. À travers le temps, je perçois sa chaleur et son amour qui m’irradie.

J’arrache avec regret mon regard de cette icône.

Mon doigt circule toujours sur le papier glacé, effleurant une silhouette, soulignant un détail. Il se déplace au hasard, bravant le temps qui s’écoule, inexorable et brutal, laissant la mémoire désemparée et orpheline. Mon enfance, Trentin ou les autres, aucun n’intéresse réellement l’homme qui me fait face. Non, lui, celui qui l’intéresse, c’est Magnin, et personne d’autre.

— Coulomb, il s’appelait Coulomb.

— Qui ?

— Le maire.

Mon ami ne peut s’empêcher de sourire devant mon air jovial.

— D’accord, il s’appelait Coulomb et ce jour-là, il n’a pu trouver Magnin.

Enfin, le nom est lâché, mon ami va pouvoir revenir à la charge :

— Alors, vas-tu me dire qui était vraiment ce Magnin ?

Je m’accorde un temps de réflexion, car la question n’est pas facile. Magnin, je l’imagine parfaitement, lorsqu’il est revenu de la guerre… On me l’a assez raconté, alors je reprends ma présentation :

— Par une belle matinée de printemps 1920, il est arrivé en autobus, celui qui s’arrêtait au pied de la Vierge. Beaucoup l’ont reconnu immédiatement. Pourtant, aux dires des anciens, il avait changé. Son visage était dissimulé derrière une barbe, barbe qu’il n’a jamais rasée par la suite. Depuis sa mobilisation, on ne savait pas où il se trouvait. On était sûr qu’il n’était pas mort, mais sans plus. Blessé sûrement et c’est pour ça qu’il tardait à revenir.

Même si je n’ai connu ces faits que par ouï-dire, l’image de Magnin descendant du bus me fit repartir des années en arrière, en ce samedi de mars :

— La première chose qu’ils ont vue était une béquille de bois. Et il l’a bien montrée. Peu ont remarqué qu’il lui manquait également une main. Les villageois ne regardaient que sa jambe absente et son pantalon replié.

Je m’interromps un instant pour laisser mes souvenirs s’organiser. Magnin le misérable, l’homme sans éducation, leur faisait face, auréolé de ses blessures. Les tenait-il pour responsables ? Ces secondes où il s’est campé devant eux, les défiant avec une arrogance travaillée, sont restées gravées dans la mémoire collective du village.

— Il s’est avancé. Sa démarche, sur sa béquille et sa jambe valide, était incroyable ! Il semblait faire preuve d’une telle dextérité.

Un sourire mécanique force mon visage.

— Je pense que c’est le boulanger, Trentin, qui lui a tendu la main, par réflexe.

Je secoue la tête, revoyant la scène comme on me l’avait décrite.

— Magnin l’a regardé droit dans les yeux et lui a tendu son moignon et Trentin a bien été obligé de le lui serrer.

J’entends encore les murmures derrière lui.

— Je souris maintenant, mais à l’époque où l’on m’a rapporté ce témoignage, j’ai été impressionné à l’évocation de cette scène. Je n’ai sûrement pas été le seul.

Le vent, venant de la mer, s’est levé. Je frissonne et remonte mon col de chemise sur ma nuque. Le roulement des vagues m’accapare un instant.

— Viens, je vais te montrer où il habitait.

Le village de l’époque a fait place à une petite ville.

— La guerre, il l’a racontée. À vrai dire je ne suis pas certain qu’il n’ait pas enjolivé parfois. Il était infirme et passait son temps dans les pins, sur les dunes, mais surtout au bistrot du village. Alors sa guerre, il la racontait volontiers après quelques pichets. Le vin le rendait éloquent et principalement celui qu’il ne payait pas.

Nous étions arrivés près d’une vieille bâtisse, presque en ruine, isolée au bout d’une impasse. Les volets avaient été cloués et le plâtre de la façade se décollait par larges plaques. Le bleu des bandeaux de bois s’était abîmé à cause des embruns.

— Voici tout ce qui reste d’un homme. Qui était le plus mal en point, l’individu ou sa maison ? Nul ne le sait.

La vie des hommes passe et les héritages en fardeaux se lèguent au hasard. Alors la ténacité joue parfois des tours qui laissent les survivants démunis. Dans le cas présent, il n’y avait pas de fardeaux, car il n’y avait pas d’héritage. Rien que des blessures qui tardaient à cicatriser, qui s’ouvraient à nouveau pour une futilité ou une parole dite.

Bien des années après, Augustin Magnin a rejoint un sale jour de novembre le petit cimetière du village. Paradoxalement, une foule nombreuse l’a accompagné. Les lourdes grilles se sont ouvertes et une croix de plus a troué le sol ; la quiétude du lieu a été troublée puis celui-ci est vite retombé dans l’ennui. La foule n’est pas venue par peine, mais plus sûrement pour s’assurer qu’il irait bien là où les morts doivent aller, et ensuite la lourde grille a été cadenassée plus encore que d’habitude comme un signe fort à l’oubli espéré.

— Sa guerre, elle était comment ?

— Que veux-tu dire ?

— Il en disait quoi ?

— La guerre dans sa bêtise et dans sa cruauté. Rien de mieux.

Mon interlocuteur semble déçu. Il marche quelques mètres en ne quittant pas la maison des yeux. Du bout d’un ongle, il gratte le salpêtre, qu’il essuie aussitôt. De minuscules fragments de plâtre tombent sur le sol.

— Pourquoi elle ne s’est pas vendue ?

— Parce que personne n’en a voulu, mais aussi parce que personne ne l’a mise en vente.

La vieille cheminée menace de tomber, harcelée sans répit par les vents parfois forts. Une girouette attachée, pour l’heure, est calme. Quelques tuiles manquent, offrant des chemins aux ruissellements des pluies.

— Qu’en disait-il de la guerre ?

Je m’assieds sur une pierre fendue d’un muret voisin, posant mes mains sur mes genoux.

— Il en disait du mal. Bien que tout dépendait des circonstances et du degré des alcools. Il disait qu’en ce temps-là, il avait rejoint la sécurité de l’arrière pour quelques jours de repos. Les combats avaient été âpres. « Les pertes étaient colossales, les assauts terribles et les hommes mouraient à la chaîne ». De sa main valide, il balayait l’espace comme aurait pu le faire une mitraillette.

Comment expliquer que l’injustice des tueries réduisait à néant, dans l’instant, les âmes les plus solidement attachées à la vie. Comment arriver à comprendre que les consciences les plus rudes puissent basculer en une fraction de seconde. Passer de vie à trépas était la moindre des conséquences. Celui qui avait de la chance échappait aux douleurs en se réfugiant rapidement dans la mort. Les champs de bataille résonnent encore des appels des autres, même bien longtemps après qu’ils se soient tus. Quelques âmes solitaires s’agitent au gré des vents, lourdes des péchés du monde, planant sur ces terres asséchées pour enfin rejoindre les cieux. « Il devait y avoir un drôle d’encombrement à l’entrée des enfers », déclamait-il de sa voix monstrueuse, qui énonçait parfois tant d’atrocités.

Après une courte pause, je reprenais, pour le plus grand bonheur de mon interlocuteur qui semblait se délecter de mes tirades :

— Magnin avait tenu bon, à ses dires, traversant la guerre comme on traverse un pont pour aller de l’autre côté. « Le courage vient de la peur, pas plus ». Dans ces instants, il se levait et vacillant, il encombrait la salle du bar, sa béquille cognant sur les dalles dans ces agitations. Alors il combattait l’ennemi, mimant la souffrance du vaincu, blasphémant les gloires du vainqueur. « Son sabre a tournoyé dans l’air, s’abattant avec force sur moi. Ma parade a été magnifique et sa lame a emporté ma main aussi sûr que la vague roule les galets ». Il mimait les gestes, les rendant réels et sa main, à nouveau, roulait au sol sur le carrelage souillé de sciure de ce modeste estaminet perdu loin des plaines de l’est. « Son cri de victoire s’est transformé en hurlement, sitôt mon poignard dans ses côtes. Ma lame a tranché sa chair, cherchant sa vie pour la lui arracher. Il est tombé, recouvrant ma main coupée de son corps maintenant inerte ». Magnin finissait souvent tout seul de raconter ses histoires. Tous partaient, les uns après les autres, le laissant là en tête à tête avec ses fantômes. C’était pathétique, mais c’était la réalité. Alors il terminait son combat, s’essuyait le nez d’un revers de manche et titubant, quittait les lieux sous l’œil désolé du patron qui n’osait, dans ces moments, lui réclamer son dû. Mais le lendemain, on le retrouvait dans la même salle de café aux tables recouvertes de nappes en plastique. Les mêmes habitués qui consomment les mêmes anis ou ce vin de mauvaise production. Les verres étaient alignés derrière le bar où trônaient les bouteilles entamées. Dans un coin, des joueurs de belote abattent leurs cartes. Au milieu de la salle, comme bien souvent, Magnin tournoie. L’équilibre est précaire, la béquille joue son rôle, ses éclats de voix emplissent la pièce. Son bras amputé de sa main décrit de grands cercles. Son moignon voltige, mimant des assauts dantesques, des luttes sauvages et des blessures mortelles. « Les obus labouraient les champs, mêlant la terre et l’eau en une boue gluante qui emprisonnait les corps pour l’éternité. Jamais cette fange ne libérera ses proies ». Essoufflé, il s’arrêtait soudain et s’appuyait lourdement sur une table robuste. Sa respiration calmée, il déclamait : « Ils ont disparu, mais ils sont là ». Alors il montrait les dalles du bistrot et nul ne savait, à ce moment-ci, ce qu’il souhaitait dire. Et il repartait dans ses délires. « Les lourds projecteurs éclairaient la zone et nous étions, nous, alors visibles des autres, de ceux d’en face ». Suit un gros mot des plus orduriers censé résumer ses pensées. Puis l’aveu inattendu. « Bien fait pour eux. Ils ont pris un obus qui nous était destiné ». Ce soir-là il avait mimé avec précision une monstrueuse explosion.

La nuit est arrivée par surprise. Je suis toujours sur mon muret, racontant à mon ami ce qu’il souhaite entendre et ce que j’avais appris de mes parents et grands-parents. Triste destin que celui d’un survivant d’une si grande tragédie. Magnin me faisait pitié dans sa platitude, pauvre interprète donnant de la vie à des personnages du passé, jouant pour un public voyeur. Tous ne comprenaient pas d’où il venait, car le temps de mémoire n’avait pas encore fait son office. Ils étaient conscients de ses mutilations, mais ils n’avaient pas su voir ses blessures intérieures, bien plus graves. Ils pouvaient le plaindre de marcher bancal, ils pouvaient le plaindre de ne pouvoir saisir, mais ils avaient oublié de regarder en lui.

Mon hochement de tête alerte mon interlocuteur.

— Toi, tu penses à quelque chose ?

Sa question m’arrache à mes pensées. Avec difficulté, je me redresse, fais quelques pas pour me dégourdir les jambes, pose ma main sur son épaule et ne lui réponds pas.

À quoi bon tenter de lui expliquer que depuis des décennies le souvenir de cet homme m’obsède. À quoi bon lui dire que ce Magnin paraissait trente ans de plus que son âge. La guerre l’avait fait vieillir prématurément, c’était sûrement le prix à payer pour être revenu, sinon entier, du moins vivant. Sa jeunesse, il l’avait dilapidée dans un conflit stérile dont il ne comprenait pas grand-chose. Il n’a pas su ou pas pu revenir parmi nous comme si rien n’avait existé, comme si rien ne s’était passé. À quoi bon lui dire tout ceci, à cet homme qui veut savoir ce qui est arrivé.

Je plonge à nouveau dans mes pensées et l’image, cruelle, est toujours présente et aussi longtemps que j’aurai ma conscience, elle le restera. Il n’est dans ces cas-là, pas question d’oubli. Je le revois, lui, comme l’aube l’avait trouvé. Pauvre pantin désarticulé. Mais ce que je ressens et ce qui hante souvent mes nuits, je ne suis pas disposé à le partager dans l’immédiat.

Tout le monde le sait parmi les anciens. Pourtant, il y a ceux qui ont vu et puis il y a les autres. Trente-huit ans après, ils ne sont plus nombreux qui, comme moi, ont vu. Et ce n’est pas la même chose, certes non. Pas la même chose à vivre et à supporter.

Bien sûr, j’aurais pu lui raconter l’histoire du chat perdu entre les lignes. Imaginez un chat famélique, errant dans une zone de combat. Et des deux côtés les appels, semblables, pour l’attirer vers sa tranchée. Des heures d’effort pour apprivoiser l’animal et le décider à rejoindre un camp plutôt que l’autre. Difficile d’imaginer Magnin, cette force de la nature, tenter d’amadouer un chat. Pourtant c’est ce qu’il prétendait. Selon lui, le chat avait fini par se diriger vers sa tranchée et chaque pas de l’animal était une victoire sur l’ennemi. La bête devenait un symbole ; l’accueillir était une vengeance aux défaites des derniers jours. À l’entendre, les morts n’étaient plus morts en vain. Encore quelques mètres et Magnin pourrait le saisir. Alors, des années après, dans ce bar médocain, il étendait à nouveau les bras et revivait l’instant où le contact de ses poils avec ses mains résonnerait comme un triomphe. L’animal le regardait de ses yeux reconnaissants, Magnin le jura. Puis il avait suspendu ses paroles, les bras toujours tendus vers ces temps révolus. Avant que de continuer, une larme avait roulé sur sa joue et avait disparu dans les poils de sa barbe. Chacun pressentait une fin tragique et respectait les larmes de cet homme. Le chat avançait et c’était là l’important. « Tu n’as que quelques mètres à faire. Viens, minet, viens ». Ses bras s’allongeaient, prêts à saisir l’animal. « Je l’ai vu sauter sous l’impact de la balle avant d’entendre la détonation ». La voix de Magnin faiblissait et s’enrouait. « Ceux d’en face…».

Selon lui, dans l’heure qui a suivi, a débuté un pilonnage des tranchées adverses. Il nous a rapporté que des centaines d’obus sont venus écraser les lignes ennemies puis qu’un assaut massif a emporté les dernières résistances. Magnin affirma que jamais assaut n’avait connu un tel enthousiasme. Le pauvre chat avait été vengé, c’est du moins ce qu’il affirmait.

Cette anecdote, je la garde pour moi. À quoi bon la lui servir maintenant. Je ne veux pas trahir Magnin, car je n’aurais su transcrire sa peine et sa détresse. Cette scène m’appartient.

Aujourd’hui, le monde de Magnin n’existe plus, démonté par le temps qui est passé, le reléguant au fond des mémoires au mieux, dans les livres d’histoire sinon. Encore que l’histoire selon Magnin n’avait rien de commun avec celle que l’on avait bien pu nous enseigner.

La jambe de ce survivant de la Grande Guerre, également, avait fait polémique. Autant il avait été disert sur sa main perdue, autant la perte de sa jambe restera un mystère. Le plus vraisemblable était une infection contractée par la plus anodine des griffures.

À l’entendre, il montait à l’assaut avec sa jambe coupée et sa béquille. « Arrivé en tranchée ennemie, je fracassais deux crânes avec ma béquille, la faisant virevolter puis soudain s’abattre sur les têtes haïes ». Qu’importait dans ces moments grandioses où, dans la salle de bar, il remontait à l’attaque, devant un auditoire médusé, s’il avait ses deux jambes ou non ! La légende n’en était que plus belle. « Celui-ci tenta de s’échapper, plus vif que moi sur ses deux membres, mais mon poignard le rattrapa alors qu’il s’était cru sauvé ».

Nul ne s’aventurait à le contredire, à le mettre face à ses contradictions. Nul ne le faisait, car au fil du temps, ses histoires finissaient par lasser. Obligé qu’il était de faire de la surenchère pour garder une ultime partie de son auditoire, Magnin sublimait ses actions.

Le temps est passé sur ses exploits qui perdaient peu à peu de leur saveur. L’alcool et l’ennui, ses infirmités et ses manques le rendaient agressif. Son avenir se diluait dans les boissons mélangées, le sortant progressivement de la réalité.

Il détruisait le peu de vie qui lui restait. « J’ai vécu plusieurs existences en une » clamait-il à qui voulait bien l’entendre. Le ton sonnait faux et les regards atterrés auraient dû le convaincre du contraire.

— Combien de temps tout ceci a-t-il duré ?

Oui, effectivement, combien de temps ? Je compte sur mes doigts.

— Trois ans et huit mois. Quarante-quatre mois de dérive. Quarante-quatre mois pour comprendre qu’il n’y avait plus rien à espérer.

— Tu y vas un peu fort.

Devrais-je chercher les mots qui expliqueraient définitivement que son cas était désespéré ? À l’époque, rien n’était fait pour récupérer ce genre de traumatisé.

Les premières gouttes s’écrasent sur le sol, lourdes et épaisses. Le ciel est noir, bas et menaçant. Le vent s’est calmé, invitant les nuages à rester en suspension sur nos têtes. À l’abri d’un porche, silencieux, nous observons la pluie tomber. Cette eau me fascine plus que de raison et je tente de suivre la chute des gouttes, mais l’entreprise est décevante. Avec force, maintenant, elle résonne sur notre toit protecteur.

Quelques attardés se hâtent vers un abri salvateur tandis qu’un chien, indifférent, passe son chemin.

Décidé, je reprends mon histoire :

— Magnin avait une conception toute personnelle de la pluie, sans aucun doute forgée dans quelques tranchées inondées. « La pluie qui transforme en boue notre univers a une qualité suprême, car jamais, oui jamais, je n’ai vu d’assaut sous la pluie ». Il observait les réactions puis ajoutait. « J’ai toujours préféré être vivant, mouillé, les pieds dans l’eau, que mort au soleil ». Et il partait d’un rire bruyant ; hilarité partagée par lui seul.

— Qui l’a trouvé ?

La pluie, alors, passe au second rang de mes préoccupations. Je me souviens, il y avait déjà du monde sur cette place à mon arrivée.

— Viens.

Je quitte l’abri de fortune qui nous protégeait et mon ami est bien obligé de faire de même. La distance à parcourir n’est pas bien grande, mais c’est mouillés que nous débouchons sur la grande place.

— La rumeur avait traversé le village en un instant. Les mots s’entrechoquaient, car la nouvelle était impensable. « Magnin, sur la place, le monument… ».

Alors ce fut la ruée et c’est ainsi que je débouchai de cette rue, comme nous le faisons ce soir. Nul ne pouvait détourner son regard tant l’image était saisissante. Ma main désigne le monument, vingt-cinq mètres plus loin.

— Je suis resté une éternité devant cette forme grotesque. Deux ou trois hommes étaient montés sur le piédestal. Les femmes se cachaient le visage et je ne saurais dire si des cris se faisaient entendre ou non. Du haut de mes douze ans, la vision de Magnin embroché sur la baïonnette du soldat de pierre aurait dû être insoutenable. Je n’en ressentis pourtant aucun sentiment de révulsion.

— Qu’est-il arrivé ensuite ? demanda mon comparse, me priant instamment de poursuivre mon histoire.

— Il est resté ainsi une très longue heure. Personne n’osait le descendre et ce n’était pas chose aisée à réaliser. La baïonnette le transperçait et il était là, pantin désarticulé.

Trente-huit ans plus tard, je revois toujours la scène avec précision. Je m’étais rapproché à pas lent, plus timide qu’impressionné. Il était au-dessus de nous, à quelques mètres de hauteur, les bras et la jambe pendants, flasques. Je ne voyais pas son visage.

— Mais comment a-t-il pu faire ?

Je n’ose lui dire que personne ne sait. Après un temps de réflexion, mon ami tente de raisonner à voix haute :

— Magnin revient de guerre handicapé et après plus de trois ans de galère, il se découvre un don et une passion pour la peinture et devient un artiste renommé.

Il s’interrompt un instant.

— C’est ça ?

Pourtant il continue sans attendre :

— Il vit confortablement quelques décennies en étant reconnu et on le découvre mort, dans les années soixante, embroché sur le monument aux morts de la commune. Manifestement on l’a tué et installé là.

Il semble dubitatif :

— Quelle idée ! Quelle mise en scène. Inimaginable.

Il secoue la tête en pinçant les lèvres :

— Et toi tu l’as vu, pendu au bout de la baïonnette ! Incroyable !

Il semble soudain réfléchir intensément en clignant fortement des yeux :

— Et l’assassin court toujours. Impensable !

La pluie a cessé. La nuit est calme et les senteurs humides nous enveloppent. Tout est apaisé.

— Demain, j’irai faire un tour du côté du cimetière. Tu viendras avec moi ?

J’entends la question de mon ami. Je lui en veux un peu d’entrer ainsi dans mon passé, avec tant de curiosité. Lui en ai-je trop raconté ? Une dernière fois je regarde ce soldat héroïque. L’image de ce matin funeste m’appartient et rien ne pourra jamais la changer. C’est comme ça.

— Non.

2

La maison de repos est accueillante, le parc aéré et bien entretenu. De vastes allées bordées de platanes mènent aux différents bâtiments qui sont certes anciens, mais totalement rénovés. Ma première impression est positive. Puis elle m’apparaît, toute menue, sur le large perron. Elle me domine d’une quinzaine de marches, appuyée avec grâce sur une canne en bois d’acajou. Sa robe fuchsia, légère, ondule au gré du vent. Un foulard noué autour du cou en fait une déesse surgie des années trente. Elle tient un mouchoir à la main, détail ravissant et attendrissant. Je sens mon cœur battre devant cette femme si belle, à l’allure si douce. La veille, elle m’avait dit, juste avant de raccrocher :

— Je vous attendrai sous le porche. Ne soyez pas en retard, je craindrais trop que vous ne veniez pas.

J’avais mis un point d’honneur d’être à l’heure et l’image de cette dame âgée, si fragile sous ce porche majestueux, récompense ma ponctualité. Je presse le pas et escalade les marches rapidement. Pourtant, à quelques mètres d’elle, je m’arrête et dans un sourire qui se veut lumineux, je ne peux m’empêcher de lui avouer :

— Vous êtes telle que j’ai pu vous imaginer par votre voix, par vos mots, par votre douceur perçue au téléphone.

Elle me rend mon sourire.

— Moi, je vous pensais plus grand.

Décontenancé, mais amusé, je me rassure dans ce visage si pur. Elle me tend sa main un peu tremblante que je prends dans la mienne, délicatement de peur de trop la serrer. Les légers tremblements qui la secouent me rappellent son état. Toujours au téléphone, elle m’avait confié ses craintes :

— Pour moi, les belles années sont passées. Cette maladie va me prendre petit à petit et me faire perdre mon discernement. J’ai du mal à imaginer que j’oublierai jusqu’à mon nom et je ne sais pas qui, du physique ou du mental, s’estompera le premier.

Elle a marqué un temps d’arrêt. Je suis là, sa main enserrant la mienne. Avec regrets, je la libère :

— Je suis impatiente de vous montrer mon jardin secret.

Avec autorité elle me saisit le bras et commence à descendre les larges escaliers. Je suis bien obligé de la suivre et surtout de faire attention à son équilibre tout relatif. Petit à petit, marche après marche, nous descendons. Le contact de son bras chaud, recouvert de soie, me donne l’impression de veiller sur un trésor. Je guide avec mille précautions cette vieille dame que je ne connaissais pas quelques heures auparavant.

Arrivés au pied des marches, nous nous engageons sur une allée faite de graviers. Aucun de nous ne parle. Elle, concentrée sur la marche, moi, occupé à maintenir son équilibre. Je veille sur chacun de ses pas laborieux. Nous ne progressons pas vite, un pas hésitant succédant à un autre. Je peux sentir son poids forçant sur mon bras. Elle s’en remet totalement à moi. Toujours en silence, nous parcourons une bonne vingtaine de mètres dans un temps infiniment long. Qu’importe ! Le temps semble pour un instant suspendu et autant qu’il m’en souvienne, je n’ai jamais eu l’impression de faire une action si utile et si pleine de responsabilités.

— Vous avez choisi une merveilleuse journée pour me rendre visite !

Ces mots prononcés lui permettent de souffler un peu. Pourtant, courageusement, elle repart de l’avant et avise un banc.

— Nous allons nous asseoir, vous verrez, vous ne serez pas déçu.

Les quelques mètres franchis furent éprouvants. Enfin nous prenons place sur le banc de pierre. Je n’ai même pas la présence d’esprit de lâcher son bras.

— Regardez au loin, au-delà du champ de vigne, j’aperçois le phare de l’île de Patiras et je peux rêver. Mon imagination bien fatiguée peut se libérer et cela me plaît et me rend heureuse.

Elle se retourne vers moi, comme pour vérifier que je vois bien l’île et sa tour et que je ressens ce dont elle parle.

— Vous savez, j’ai été heureuse. Oui, heureuse.

Un faible sourire, des yeux qui se voilent, une main qui les essuie, une tristesse qui passe. Elle se reprend rapidement.

— Je viens ici souvent, mais à chaque fois, c’est difficile.