Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

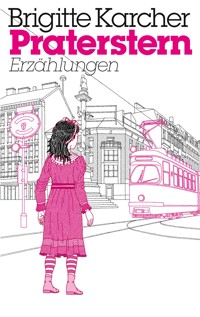

"Manchmal denk ich an den Garten meiner Eltern, der auch meiner war - wenn ich im Park die ersten Fliederblüten sehe, wenn ich Honig esse oder an sehr heißen Sommertagen eiskaltes Wasser trinke." (Zitat aus der Kurzgeschichte "Trond"). Der Erzählband "Praterstern" von Brigitte Karcher enthält neben der Titelgeschichte "Praterstern" die Erzähungen "Ali Bani, bitte wer?" und "Trond".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Praterstern

Ali Bani, bitte wer?

Trond

Praterstern

»Wir sollten uns öfter sehen«, sagt Sonja zu ihrer Zwillingsschwester Marit.

Sie telefonieren regelmäßig miteinander, immer am Sonntagabend, immer zur selben Zeit. Das ist keine Abmachung, es ist ein Bedürfnis und hat sich über die Jahre so ergeben.

Sonja lebt in Köln, Marit in München. Sonja ist Goldschmiedin und betreibt eine eigene Werkstatt mit Verkaufsraum. Sie sitzt an ihrem Arbeitstisch vor einem bodentiefen Fenster in der Fußgängerzone und lässt sich gerne auf die Finger schauen, die betont schlichten, aber exklusiven Schmuck anfertigen. Sie ist Meisterin und beschäftigt eine junge Mitarbeiterin. Das Geschäft geht gut. Sonjas besonderer Stil wird sehr geschätzt.

Marit lebt mit ihrem Mann Rudi im elterlichen Haus in Nymphenburg, in welchem Sonja Wohnrecht hat. Doch Sonja verspürt keine Lust, in ihre Heimatstadt München zurück zu kehren, nicht jetzt, nicht so bald, später vielleicht, man wird sehen.

Marit studierte Jura und arbeitete einige Jahre in der Stadtverwaltung, entschied sich aber zum Entsetzen ihrer Schwester, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin zu machen. Sie ist heute Leiterin einer Nymphenburger Kita. Sie sagt, sie habe ihre Berufung gefunden.

Die Schwestern sehen sich selten. Zuletzt trafen sie einander bei der Beerdigung des Vaters, zwei Jahre davor bei der ihrer Mutter.

Sonja möchte das ändern.

»Ich vermisse dich«, sagt sie. »Je älter wir werden, desto mehr vermisse ich dich. Ich finde, unseren vierzigsten Geburtstag sollten wir gemeinsam verbringen, vielleicht eine kleine Reise machen, nur du und ich.«

»Du vergisst Rudi«, sagt Marit, »und außerdem, wie soll das gehen? Du hast Stress, ich habe Stress, es wäre schwierig, und Urlaub nehmen wir auch nie zur selben Zeit.«

»Das ließe sich aber richten, wir haben nur noch nie darüber nachgedacht. Wir müssen es nur wollen«, sagt Sonja.

Marit denkt nach.

Sonja sagt: »Bist du noch dran?«

»Ja, ja, ich überlege gerade. Für Rudi wäre es kein Problem, er ist mit Arbeit eingedeckt. In der Mensa kann er essen, und sein Seminar ist sowieso seine zweite Anlegestelle. Mit der Kita wird es schwieriger. Die Anne ist vom Fahrrad gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen, und die Jette hat zum dritten Mal Corona. Wir sind daher nur zu zweit, auf die Schnelle geht also gar nichts.«

»Muss es auch nicht, Hauptsache es geht irgendwann.«

Und dann geht es wirklich. Sie fahren nach Wien.

»Warum Wien«, hatte Marit gefragt, »warum nicht Paris, Rom oder Florenz?«

»Weil unsere Urgroßmutter Wienerin war, weil das Haus, in dem sie aufwuchs noch steht, weil sie den Kaiser gesehen hat, den Leichenzug des Kronprinzen, weil sie unseren Urgroßvater auf einem echten Wiener Ball kennen gelernt und sich in ihn verliebt hat mit gerade mal siebzehn Jahren. Das sollte Grund genug sein, nach Wien zu fahren, finde ich.«

Sie fahren Mitte April.

Es schneit, als sie im Bahnhof Meidling den Zug verlassen. »Steigt in Meidling aus«, hatte Rudi ihnen geraten. »Von dort habt ihr eine gute U-Bahnverbindung zu eurem Hotel.«

Bei frühlingshaftem Föhn waren sie in München abgefahren. In Wien gibt sich der Winter noch einmal ein unerwartetes Stelldichein. Sie stehen auf dem Bahnsteig und sehen als erstes im ansteigenden Gelände hinter den Gleisen ein Gräberfeld.

Ein Friedhof mit altem Baumbestand, eine Kirche oder Aussegnungshalle, Wege verschneit und menschenleer.

Es ist kalt in Meidling. Ein scharfer Wind fährt durch Sonjas dünne Jacke.

»Lass uns ein Taxi nehmen«, schlägt Marit vor. »Ich möchte so schnell wie möglich in unser Hotel.«

Der Anblick des Friedhofs irritiert sie. Sie denkt, dass der erste Eindruck bei einer Ankunft immer der entscheidende ist, dass alles, was danach kommt, unter diesem Eindruck steht und manchmal leidet.

Mit ihrem Hotel haben sie Glück. Behaglichkeitgepaart mit Komfort und einer ruhigen Hinterhoflage lässt auf einen angenehmen Aufenthalt hoffen. Sie essen am ersten Abend im Hotelrestaurant, haben nach ihrer Reise keine Lust mehr, sich in der Innenstadt ein Lokal zu suchen.

»Das verschieben wir auf morgen«, sagt Sonja.

Aufs erste sind sie sehr zufrieden. Sie essen Pilzragout mit Palatschinken und trinken einen trockenen Veltliner.

»Was möchtest du morgen sehen, hast du einen besonderen Wunsch?«, fragt Marit ihre Schwester. Sie denkt, es ist Sonjas Reise und ich bin ein Teil davon, mache ihr diese Freude.

»Na ja, Wunsch hin oder her, ohne Mantel und Mütze kann ich den Aufenthalt hier fast vergessen.«

Sie gehen am anderen Morgen nach einem ausgedehnten Frühstück Richtung Ringstraße, überqueren diese gefahrlos dank eines ausgeklügelten Ampelsystems und stehen ergriffen vor der Staatsoper, die sie von der TV-Übertragung des Wiener Opernballs kennen.

»Hier muss der Eingang sein, vor dem die Prominenten aus dem Auto steigen und sich in großer Abendrobe gern einem ersten Interview stellen«, vermutet Sonja.

Sie friert in ihrer ungefütterten Jacke. Jetzt fängt es auch wieder an zu schneien. Schwere nasse Flocken hängen in ihren Haaren, kleben an ihren Wimpern.

»Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht«, jammert sie und wischt sich den Schnee aus dem Gesicht.

Marit ist besser ausgerüstet mit einem langen Mantel und ihren Schnürstiefeln, die sie grundsätzlich aus optischen und weltanschaulichen Gründen trägt. Sie unterstreichen ihren alternativen Mode- und Lebensstil, passen zu ihren Röcken, Hosen und Blusen aus Leinenstoff oder nachhaltig angebauter Baumwolle.

In der Not setzt sie jetzt rasch ein Kopftuch auf und sieht damit in Sonjas Augen erschreckend weltfremd aus, als käme sie geradewegs aus einem Einödhof in den Karpaten oder befände sich auf Freigang einer Sektengemeinde. Zu Sonjas Befremden zieht Marit das Kopftuch auch noch sehr tief in die Stirn zum Schutz gegen den Schnee.

»Sag mal, geht's noch, du siehst ja aus wie eine, eine«, Sonja spricht es nicht aus, was sie gern sagen möchte. Sie ist sich aber sicher, dass Marit versteht, was sie meint.

Marit ist es ziemlich egal, was Sonja über ihr Äußeres denkt. So sehr sich die beiden als Zwillinge ähneln, so unterschiedlich sind ihre Interessen, ist ihre Wahrnehmung, vor allem aber ihr Erinnerungsvermögen. Wenn Marit sagt: »Weißt du noch, wie du von dieser Mauer gefallen bist«, sagt Sonja: »Von welcher Mauer redest du, nie bin ich von einer Mauer gefallen.«

Sonja schüttelt den Kopf. Sie findet, Marit habe sich deutlich zu ihrem Nachteil verändert. Die Kitaarbeit, der Umgang mit Sozialarbeitern, überbesorgten Eltern und anstrengenden Kleinkindern scheint sie all jener Freuden zu entfremden, die sie als Zwillingsschwestern so reichlich genossen und geteilt hatten. Ihre Begeisterung für Mode, Lifestyle und Kino hatte sie beide über Jahre verbunden. Ihre fast wöchentlichen Streifzüge über Flohmärkte und durch Antiquariate hatten Tradition, auch noch in den Jahren ihrer Studienzeit. Dann zog Sonja nach Köln, mehr der Liebe als des Berufes wegen, und ihr gemeinsames Leben hatte, zunächst kaum bemerkbar, doch unaufhaltsam, ein Ende gefunden.

Sonja friert nicht nur, sie wird plötzlich im Anblick des monumentalen Opernhauses von einem seltsamen Grusel befallen. Sie würde sich am liebsten bei Marit unter-haken, im Gleichschritt eng an sie gekuschelt das nächste Kaffeehaus ansteuern, etwas Heißes trinken wollen.

Doch Marit marschiert jetzt zielgerichtet in ihren robusten Stiefeln Richtung Stephansdom und dreht sich nicht nach Sonja um. Sie bemerkt nicht, dass Sonja zurückbleibt und nur langsam in ihren rutschfreudigen Mokassins auf der rasch dichter werdenden Schneedecke vorankommt.

Dann fällt ihr ein, dass sie noch eine Schwester hat. Sie bleibt stehen. »Du hast wirklich nur diese Schuhe dabei?«

Sie will es nicht glauben. Sie versteht nicht, dass ihre Schwester keinen Blick auf eine Wettervorhersage geworfen hat, nachdem diese noch nie so zuverlässig ansagt wie heutzutage. Sie kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau in ihrem Alter so leichtsinnig ist.

»Hör zu«, sagt Marit, »wir kaufen jetzt für dich Mantel, Schuhe und Mütze, bevor wir anfangen die Stadt zu besichtigen. Anders geht das nicht, das ist jetzt das Allerwichtigste, okay?«

Sonja fühlt sich wie eines von Marits Kitakindern, das von einer nachlässigen Mutter unpassend gekleidet zum monatlichen Tagesausflug geschickt wird.

Es kriselt zwischen den beiden, doch sie lächeln es tapfer weg. Es soll ein schöner Aufenthalt werden.

Dem Stephansdom werfen sie nur knappe Blicke zu.

»Du kommst auch noch dran, aber später, verlass dich drauf«, vertröstet Marit betont fröhlich das hochragende gotische Bauwerk.

Sie zieht ihre Schwester an der Hand auf den Graben, eine Einkaufsmeile, die keine Wünsche offenlässt, wie es Sonjas Internet Guide verspricht.

Sie entdecken einen tannengrünen Daunenmantel im Fenster eines exklusiven Modegeschäfts.

»Den oder keinen, es ist genau meine Farbe, grün wie ein Weihnachtsbaum, er passt zu meinen hellen Haaren.«

Marit findet den Mantel auch sehr schön. Die große Kapuze gefällt ihr besonders gut. Sie sagt:

»Lass uns mal reinschauen, probier ihn auf jeden Fall an.«

Der Mantel ist ein Einzelstück und passt Sonja, als wäre er für sie gemacht. Sie geht auf und ab, dreht sich vor dem Spiegel, lächelt sich zu. Die Verkäuferin nickt anerkennend. Sie findet, dass der Mantel seine ideale Trägerin gefunden habe. Sonja sieht das auch so. Sie behält ihn an und lässt ihre Jacke in eine Tragtasche packen. Der Mantel ist sehr teuer. Sie bezahlt mit Karte.

»Die Kapuze erspart mir den Mützenkauf«, raunt sie Marit an der Kasse zu.

»Aber Mützen müssen sein bei dieser Kälte«, bestimmt Marit.

Einige Häuser weiter sichten sie die Filiale einer bekannten Kaufhauskette, gehen da rein, kennen sich aus, fühlen sich wohl. Sie stöbern über zwei Stockwerke hoch in allem, was Sonja ihre Klamotten nennt. Sie erliegen beim Anblick kuschelweicher Pullover, kaufen sich zwillingsbedingt dieselben und endlich dunkelblaue Mützen mit weißen Bommeln. Marit stopft das Kopftuch in ihre Tasche.

In der Schuhabteilung passen Sonja gefütterte, knöchelhohe Stiefel mit Klettverschluss und einer wintertauglichen Profilsohle. Sie ist sehr glücklich über diesen Treffer, und mit fast kindlicher Freude läuft sie probeweise hin und her, bückt sich nach vorn, blickt begeistert auf die Schuhe und kippt fröhlich auf den dicken Absätzen vor und zurück.

Marit ist gerührt. Sie erinnert sich an Schuhkäufe mit Sonja und ihrer Mutter in der Münchner Kaufingerstraße.

Zwei kleine Zwillingsmädchen sollten die gleichen Schuhe bekommen. Das war eine Herausforderung für die Verkäuferin und eine Geduldsprobe für die Mädchen. Der Anspruch ihrer Mutter war hoch. Wenn schon alles doppelt angeschafft werden musste, und das kostete ja auch doppelt, dann sollte es schließlich hundertprozentig zufriedenstellend sein.

»Wir haben alle Zeit der Welt, um die passenden Schuhe zu finden«, beruhigte ihre Mutter die erschöpfte junge Frau. Zur Stärkung verteilte sie Süßigkeiten. Auch die Verkäuferin griff gerne zu.

Im Gegensatz zu damals geht dieser Einkauf heute schnell vonstatten. Sonja behält die Stiefel an, legt ihre Mokassins zu Jacke und Pullover in die Tragtasche. Eigentlich hatten sie vorgehabt, endlich den Stephansdom zu besichtigen, doch jetzt haben sie Hunger. Sonja befragt ihr Smartphone. Es empfiehlt ein Beisel in der Dorotheergasse, wenige Schritte zu gehen. Die Pestsäule, bereits vor Augen, werden sie erst nach einer ordentlichen Stärkung genauer besehen.

Warm ist es im Lokal. Ein einziger Tisch ist noch frei. Die holzverkleideten Wände wirken behaglich und dämpfen die Lautstärke im schmalen, saalartigen Gastraum.

Sie essen Spinatknödel in Käsesoße und trinken Weißwein. Marit gelüstet es danach nach einem Dessert. Der Ober empfiehlt einen Kaiserschmarrn mit Vanilleeis. Das bestellen beide und einen Braunen dazu.

Die angenehme Trägheit nach einem guten Essen, vielleicht auch der Wein, verleiten Sonja zu einer Frage, die Marit nicht gefällt.

»Sag mal, ganz ehrlich, willst du eigentlich ewig in dieser Kita herumhängen? Du hast Jura studiert. Mit deiner Ausbildung könntest du weiß Gott was anfangen. Ich werde das nie verstehen.«

Marit versteht nicht, warum sie das ausgerechnet hier und jetzt und zum wiederholten Mal wissen will.

»Ich habe es schon so oft erklärt. Es ist schließlich kein Geheimnis, über das ich nie reden wollte. Ich frag mich aber, warum du plötzlich und hier daran denkst und wieder aus heiterem Himmel damit anfängst, obwohl, so heiter ist der Himmel gar nicht über Wien, bei dem Schneefall da draußen.«

Zum Glück muss sie über ihre Redewendung lachen. Sie winkt dem Ober, bestellt noch ein Glas Wein, denselben wie gehabt. Sonja möchte Wasser.

»Selbstverständlich«, sagt der Ober.

Sonja lehnt sich zurück, verschränkt die Arme, sagt: »Nun, ich wundere mich eben, welche Schwierigkeiten du wieder einmal hattest, um diese drei Tage frei zu bekommen. Es hörte sich an, als bräche euer ganzes Betreuungssystem zusammen, wenn du einmal für kurze Zeit nicht greifbar bist. Bis knapp vor Beginn unserer Reise, ich hatte schon das Hotel reserviert und die Fahrkarten gebucht, hast du immer noch nicht gewusst, obdu mitkommen würdest, ob man es dir erlauben würde, oder sowas in der Art. Das war für mich ganz schön aufregend, meine liebe Marit.«

Der Ober serviert Wein und Wasser. »Bitte sehr, meine Damen.«

»Das tut mir leid«, sagt Marit. Sie trinkt einen Schluck Wein. Sie erklärt, wie schwierig die Situation für sie war.

»Zwei Kolleginnen sind krank, ich musste mich um eine Vertretung kümmern. Das gab gleich wieder Stress mit einer Mutter, welche diese Vertretung grundsätzlich ablehnt. Ich sag dir, die eigentliche Arbeit mit den Kindern ist schön, aber die Eltern, die sind oft sehr nervig.«

Sonja sagt: »Das glaub ich allerdings gern. Wie gut, dass wir selbst keine Kinder haben. Ich fürchte, dass wir extrem nervige Mütter wären. Also ich wäre das auf jeden Fall.«

Marit trinkt Wein, schaut in ihr Glas.

»Ich weiß nicht, was ich für eine Mutter wäre. Ich arbeite zwar mit Kindern, aber fremde Kinder sind etwas anderes als eigene. Ich hatte jedenfalls zu keiner Zeit einen Kinderwunsch, eher das Bedürfnis, etwas gut zu machen.«

Sonja beugt sich vor, schaut Marit eindringlich an.

»Du denkst jetzt aber nicht an diese alte Geschichte, oder?«

Marit antwortet nicht. Sie stellt die Ellbogen auf den Tisch und blickt in ihre Hände. Dabei presst sie die Lippen zusammen, als wolle sie diese nie mehr öffnen.

»Das glaub ich jetzt nicht.« Sonja ist empört.

»Das kann nicht dein Ernst sein. Erzähl mir nicht, dass du deshalb deinen Beruf an den Nagel gehängt hast, das wäre wirklich verrückt.«

Sonja fasst Marits Hand, drückt sie auf den Tisch, als nagele sie diese für alle Zeit dort fest.

»Schau mich an, ich sage es jetzt zum allerallerletzten Mal, hör auf damit, da ist nichts passiert, niemals, gar nichts. Ich müsste mich ja auch daran erinnern, ich war schließlich dabei. Ich bin eine Zeugin, ich kann es beschwören.«

»Wir waren acht Jahre alt«, sagt Marit.

»Ja, wir waren Kinder«, sagt Sonja. »Mit acht Jahren kann man sich sehr gut erinnern, tu ich aber nicht, weil es nichts zu erinnern gibt.«

Sie klopft auf Marits Hand, sagt: »Okay?«

Sie möchte, dass Marit dieses Okay laut wiederholt, dass sie endlich selbst daran glaubt, was Sonja ihr als Wahrheit glaubhaft machen möchte.

Marit sagt: »Ich weiß nicht.«

Sie trinkt das Glas in einem Zug leer. »Ist ja auch schon eine Ewigkeit her.«

Sie möchte noch einmal bestellen, doch Sonja winkt dem Ober, sie will bezahlen. Sie will das hier beenden, an die frische Luft gehen, durchatmen. Sauerstoff vertreibt düstere Gedanken und Erinnerungen, macht den Kopf frei.

Es hat aufgehört zu schneien. Marit spürt den Wein in den Beinen. Sie hakt sich bei Sonja ein, versucht im Gleichschritt mit zu gehen. Die neuen Mützen verstärken ihr Gefühl, wieder als das Zwillingspaar unterwegs zu sein, welches sie von Geburt an sind und in der Kindheit gerne waren.

Sonja sagt: »Mama würde sich freuen, könnte sie uns jetzt sehen. Es war immer ihr Wunsch, uns als Zwillinge zu kleiden, alles gleich, alles gleich.«

»Ja, aber ewig haben wir nicht mitgespielt«, sagt Marit, »ich glaube, das hat sie sehr gekränkt.«

Sonja erinnert sich an einen Streit, den sie beide mit der Mutter hatten.

»Weißt du noch, wie wir um verschiedene Mäntel zu unserer Firmung kämpften. Du wolltest einen roten, ich einen grünen Mantel haben. Grün war damals schon meine Lieblingsfarbe.«

»Ja ich weiß«, sagt Marit. »Im Beisein der Verkäuferin brach Mama in Tränen aus, und wir gaben natürlich nach, aber zum letzten Mal. Wir gingen in hellblauen Mänteln zur Kirche. Mama war glücklich. Sogar der Bischof habe uns bewundernd angelächelt, als wir zu zweit vor ihm gestanden waren, erzählte sie immer wieder unseren Nachbarn, Freunden, Verwandten.«

»Nach der Firmung ging ich mit meinem Taschengeld zum Frisör und ließ mir die Haare schneiden«, sagt Sonja.

»Auf den roten Mantel habe ich aber nicht bestanden«, sagt Marit, »mir gefielen die hellblauen genauso gut. Aber du hattest dich auf grün versteift, auf ein grelles Giftgrün, eine unmögliche Farbe für diesen Anlass. Du hast Mama unter Druck gesetzt, sagtest, du würdest nicht zur Firmung gehen ohne diesen grünen Mantel, ja, das hast du gesagt. Deshalb hat sie geweint.«

Sonja bleibt stehen. Sie schüttelt den Kopf. Der Bommel hüpft hin und her.

»Ja, ja, meine Liebe, so ist das gewesen, das weiß ich noch genau«, sagt Marit triumphierend und geht auf einen Schritt Abstand zu ihrer Schwester.

Sonja kann sich nicht daran erinnern. Sie vermutet sogar, dass sie es gewesen war, welche die hellblauen Mäntel entdeckt und vorgeschlagen hatte. Niemals hätte sie ihre Mutter zum Weinen bringen können. Sie sagt:

»Ich glaube, sie weinte auch nicht, ihre Lippen zitterten so komisch, eine Vorstufe zum Weinen war das.«

»Nein, nein, sie weinte wirklich, mir war das peinlich, ganz schrecklich war das«, sagt Marit.

So reden sie hin und her, beharren auf ihren Erinnerungen, gehen auf dem Graben achtlos an der monumentalen Pestsäule vorbei, sogar an den Auslagen nobler Bekleidungsboutiquen. Keinen Blick wirft Sonja auf außergewöhnlichen Schmuck in den Fenstern exquisiter Juweliergeschäfte, vor denen sie normalerweise wie fest-gewurzelt verharrt.

Dann stehen sie plötzlich vor dem Stephansdom. Jetzt sind sie still. So dicht davor lässt sie der Blick zur Spitze des Südturmes endlich ihr Geplänkel vergessen. Sonja klemmt die Tragtasche zwischen ihre Beine und schaut nach oben. Sie legt die Hände schützend an die Stirn, denn es fängt schon wieder an zu schneien. Marit greift nach Sonjas Arm. Sie braucht einen Halt. Beim Blick in die Höhe wird ihr schwindelig. Das liegt am Wein. Sie weiß das.

»Mein Gott dieser Wahnsinnsturm, wie konnte man so etwas überhaupt bauen?«, sagt Sonja endlich nach einem fast erschrockenen Seufzer. Der Anblick des gotischen Wunderwerks, zerbrechlich wirkend und steil in den Himmel wachsend, jagt ihr einen Schauer über den Rücken.

»Du kannst ihn besteigen«, sagt Marit.

»Oh Gott nein, das fehlte noch, mir ist der Schreck schon beim bloßen Anblick in den Magen gefahren.«

»Lass uns reingehen«, schlägt Marit vor. »Ich sitz ganz gern in Kirchen, das hat etwas Beruhigendes. So ein gewaltiger Raum über mir macht mich so empfindsam wie eine Tüte Haschisch.«

»Kiffst du?«

»Ab und zu«, gesteht Marit. »Bei Mitarbeiterbesprechungen lassen wir schon mal einen Joint kreisen. Das holt uns runter, macht die Probleme kleiner.«

»Das darf aber auch keiner wissen, oder?«

»Die Besprechungen sind abends im privaten Bereich, anschließend wird durchgelüftet«, sagt Marit.

»Und wie vereinbarst du das mit deinem alternativen Lebensstil?«

»Wir rauchen ein Naturprodukt, so wie wir auch Wein aus Trauben trinken, alles natürlich gewachsen.«

»Na ja«, sagt Sonja, »so kann man es auch sehen, hör ich aber zum ersten Mal.«

Sie schließen sich dem Touristenstrom an, der durch das Haupttor drängt und suchen sich sofort einen Platz in den hintersten Bankreihen. Weiter nach vorn geht es nur mit Eintrittskarte und im Gefolge einer Führung. Darauf hat Sonja keine Lust. Sie mag nicht ewig stehen und zuhören. Ihr genügt ein allgemeiner Gesamteindruck.

»Merken kann ich mir sowieso nur das wenigste. Wenn ich es genauer wissen will, lese ich es nach.«

Sie nimmt die Mütze vom Kopf, lockert ihre zerdrückten Haare.

Einfach nur hier sitzen und Raum spüren, will Marit. Diesmal sind sie sich einig.

»Weißt du noch, wie Oma Gerti uns von der Pummerin erzählte, dieser Glocke mit dem tiefen Klang. Die Mizzi, ihre Mutter, hatte als Kind mächtig Respekt vor ihren schweren dunklen Schlägen. Sie erklangen an kirchlichen Hochfesten und an Silvester, bei einer Papstwahl oder bei der Amtseinführung des Erzbischofs«, sagt Marit.

»Mizzi, Maria Kern genannt Mizzi.«

Sonja wiederholt das. Sie liebt diesen Namen ihrer Urgroßmutter, die im neunzehnten Jahrhundert in Wien zur Welt gekommen war.

»Sie muss oft mit ihrem Kindermädchen hier im Stephansdom gewesen sein. Sie hat dasselbe gesehen wie wir, dieses riesige Langhaus, die Seitenschiffe, diese Kanzel dort drüben, den Hochaltar. Ein kleines Mädchen im weißen Rüschenkleid, mit Stiefelchen geschnürt bis zu den Waden. Wahrscheinlich graute ihr vor den Kröten, Echsen und Schlangen, die sich auf dem steinernen Handlauf der Kanzel tummeln. Schau mal, kannst du sie erkennen, diese kriechenden, schleichenden Symbole des Bösen, des Teufels, die sich hier zu schaffen machen?«

Marit deutet auf die gotische Kanzeltreppe, die von zahlreichen geführten Besuchern umlagert ist.

»Wahrscheinlich ging die kleine Mizzi auf Zehenspitzen, um dem hohen Deckengewölbe etwas näher zu kommen«, vermutet Sonja.

»Sie war sehr klein, auch als erwachsene Frau war sie klein. Es gibt Fotos, da sieht man es gut. Sie steht neben unserem Urgroßvater Eugen, einem stattlichen Mann in Uniform. Er hat im ersten Weltkrieg in Serbien gekämpft. Ich blätterte erst vor wenigen Wochen in den alten Alben«, sagt Marit.

»Morgen gehen wir in die Praterstraße und suchen das Haus, in dem sie aufwuchs. Ich möchte zu Fuß gehen, dann wird es spannender«, schlägt Sonja vor.

Auf dem Heimweg besorgen sie sich in einem Supermarkt zwei Flaschen Rotwein und Knabberzeug. Der nicht endende Schneefall nimmt ihnen die Lust auf einen abendlichen Streifzug durch das Wiener Nachtleben, dem Marit grundsätzlich nichts abgewinnen kann.

»Über das Alter bin ich hinaus. Ich brauch kein Abhängen an einer Bar, an der mir irgendein frisch verlassener Ehemann sein Herz ausschüttet und mich zu Tode quatscht, muss auch den Diskorausch unserer Frühzeit nicht mehr haben. Schön essen können wir in unserem Hotel und anschließend eine Flasche öffnen, danach der kurze Weg ins Bett, besser geht's nicht.«

Sonja hatte auf Einzelzimmer bestanden und reserviert. Sie sei nach der Trennung von Adam nicht mehr in der Lage, ein Doppelbett mit jemand zu teilen, auch nicht mit ihrer Schwester, hatte sie dieser erklärt, und dass es nichts mit Marit zu tun habe, nur mit ihr selbst.

Sie sitzen in Marits, dem größeren ihrer Zimmer und legen die Füße auf einen ovalen Couchtisch. Marit hat für sich und Sonja handgestrickte Socken eingepackt, rote Socken, über den Zehen spitz zulaufend wie Zwergenmützen und sehr warm. Sie trinken Wein und versichern sich gegenseitig, wie gut sie es mit diesem Hotel getroffen haben, ruhig gelegen und trotzdem nahe an der Innenstadt. Sie sagen, dass das Wetter nicht planbar ist, Schnee aber erträglicher sei als Dauerregen, und sie loben den Wein, einen Burgenländer, fruchtig auf der Zunge und mild im Abgang. Sonja kennt sich da aus. Sie hat vor einiger Zeit ein Weinseminar besucht, hat dort ein Zertifikat erworben.

»In Köln kannst du das an jeder Ecke bekommen.«

Sie wackelt mit den Füßen. Die Zwerge grüßen die Zwerge.

Sie sind guter Stimmung, doch Marit will nach dem vierten Glas Wein etwas wissen, was ihr erst jetzt in den Sinn gekommen ist. Sie betont eindringlich, erst jetzt hier in Wien und nie zuvor. Seit ihrem letzten Gespräch im Beisel in der Dorotheergasse denke sie darüber nach, überlege, ob es sein könnte, ja, ja, es könnte doch sein, sowas gibt es, dass sich Sonja in einer Art Verdrängung oder Amnesie grundsätzlich nicht an Paula erinnern könne, an das Hausmädchen aus dem schwäbischen Oberland mit dem breiten Dialekt. Das erkläre ihr immerhin, warum sie sich auch nicht an den Nachmittag auf Paulas Bauernhof erinnere. Solche Amnesien gäbe es öfter als man denke.

Sonja wird wütend. Sie nimmt die Zwergenfüße vom Tisch und setzt sich gerade.

»Jetzt fängst du wieder davon an, ich glaub es nicht. Was ist denn in dich gefahren. Ich erinnere mich sehr gut an Paula. Sechs Jahre war sie bei uns. Ich weinte bei ihrem Abschied. Sie hat mir Häkeln beigebracht. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Brauchst du eine Zeugin für deine Spinnereien? Ich erinnere mich sehr gut an jenen Nachmittag. Mama und Paula tranken Kaffee, und wir schoben das Baby draußen im Hof in seinem Kinderwagen hin und her. Es hat geschlafen. Dann rief Mama nach uns, und wir gingen zum Bus, fuhren zurück nach Ravensburg. Mit dem Zug sind wir nach München gefahren. So ist es gewesen, ich erinnere mich sehr wohl und jetzt gib endlich Ruhe.«

Sonja zieht die roten Socken von den Füßen, steht auf.

»Ich geh ins Bett«, sagt sie, »mir reicht es für heute. Ich geb dir einen Rat. Fahr irgendwann nach Bronnweiler, die Paula lebt sicher noch. Frag sie selbst, oder frag Nachbarn. Da draußen weiß jeder von jedem alles.«

»Jetzt sei doch nicht beleidigt«, bittet Marit ihre Schwester.

Doch Sonja geht. »Ich bin müde, ich kann dieses Thema heute Abend nicht mehr diskutieren. Wir wollten schöne Tage hier, lass sie uns haben und hör auf damit, das ist alles, was ich möchte. Ich bin nicht beleidigt, nur genervt. Schlaf gut bis zum Frühstück und träum schön, vielleicht zeigt dir ein Traum, was damals wirklich war, wenn ich es nicht kann.«

Marit öffnet noch die zweite Flasche, trinkt ein letztes Gas Wein. Sie ruft auf ihrem Handy ihren Mann Rudi an. Rudi hat schon geschlafen. Er reagiert unwirsch.

»Weißt du, wie spät es ist, ist was passiert?«

»Nein, nicht wirklich, aber ich habe mich mit Sonja gestritten, sie ist gegangen, ich wollte das nicht.«

»Bist du betrunken, du klingst so komisch?«

»Nein, bin ich nicht, aber auch nicht mehr nüchtern«, sagt Marit.

»Dann geh ins Bett und lass mich schlafen, ich habe morgen früh mein Seminar, das wird stressig bei dem Thema.«

Rudi legt einfach auf, und Marit fällt vollständig bekleidet auf ihr Bett und zieht die Decke über sich.

Zum Frühstück nimmt Marit eine Tablette. »Zum Restaurieren«, sagt sie und lächelt tapfer. Sie trinkt Schwarztee. Sie sagt, dass Schwarztee ihr wieder Beine mache. Sie hat geduscht, es geht ihr soweit gut. Der Tag kann kommen.

Sie sind gut zueinander. Sonja ist besorgt, ob Marit den Fußmarsch zur Praterstraße schaffen wird.

»Wir laufen durch die ganze Innenstadt«, sagt sie, »schaffst du das?«

Es hat aufgehört zu schneien, doch es ist kalt und der Himmel hängt grau über der Stadt. Sie gehen durch die Kärntnerstraße, kommen in der beliebten Fußgängerzone nur langsam vorwärts. Zu viele verlockende Auslagen halten sie auf. Sie kaufen sich federleichte, lichtblaue Strickschals und legen sie locker über die Schulter. Sonja kauft schwarze Unterwäsche mit Spitzeneinsatz in Seidenqualität und sehr knapper Passform.

»Wann trägst du so etwas«, staunt Marit und wundert sich ein bisschen.

»Ist einfach nur Luxus, nichts Besonderes oder was du vielleicht denkst. Ich brauch das, es gibt mir ein gutes Gefühl, auch bei der Arbeit. Den Baumwollschlüpfern von einst hab ich abgeschworen, schon lang.«

»Ich denke mir gar nichts«, versichert Marit eifrig. Sie bemüht sich um gute Stimmung, will heute alles wieder gut machen, was sie gestern ihrer Meinung nach verbockt hat. Doch Sonja ist fröhlich, erwähnt mit keinem Wort das missliche Ende des vergangenen Abends. Sie überqueren den Stephansplatz, grüßen den Dom, die Fiaker- Kutscher, die auf Touristen warten, die Pferde, deren warmer Atem in der kalten Luft verdampft.

Sie kommen durch eine Gasse mit dem Namen Fleischmarkt, und die in Kunstgeschichte bewanderte Sonja entdeckt hier einen architektonischen Mix aus Mittelalter, Renaissance und Jugendstil.

»Unglaublich, wie das alles zusammengeht und dabei eine heimelige Atmosphäre schafft. Lass uns auf dem Rückweg hier zu Mittag essen«, schlägt sie vor, als sie ein Beisel mit dem Namen zum Lieben Augustin entdecken. Sie findet die Gaststätte in ihrem Wienführer.

»Hier hat schon Mozart gespeist, besser geht's nicht, das gefällt mir, und wir müssen nicht lange suchen gehen.«

Marit ist mit allem einverstanden.

Am Geländer der Schwedenbrücke über dem Donaukanal versuchen sie einen Text der Dichterin Ilse Aichinger zu entziffern. Ein Edelstahlband mit ausgestanzten Buchstaben von der Länge der Brücke erinnert an ihren hundertsten Geburtstag und an jene Stelle, an welcher Ilse Aichinger die Deportation ihrer Großmutter und zwei ihrer Verwandten miterlebt hat. Sie mussten genau hier auf der Brücke einen offenen LKW besteigen und wurden abtransportiert. In einem Konzentrationslager nahe Minsk wurden sie ermordet. Sonja findet die Information in ihrem Führer, liest sie laut vor.

»Hast du schon mal etwas von Ilse Aichinger gelesen«, will Marit wissen.

»Nein, aber ich werde es tun, zuallererst aber auf dem Rückweg diesen Brückentext von seinem Anfang an. Wir haben es hier mit dem Ende zu tun.«

Die Praterstraße überrascht mit einer beidseitigen Baumallee, die bereits einen zartgrünen Blätterflor trägt, mit breiten Radwegen und Fußgängerinseln, mit Bänken und Schanigärten vor kleinen Imbisslokalen.

»Ein richtig schöner Boulevard ist das hier«, stellt Marit fest und zieht aus ihrer Tasche eine historische Fotografie aus dem Familienalbum. Sie hält sie prüfend gegen die Hausfassaden. Sie hat auch eine Hausnummer im Kopf, ist sich aber nicht sicher, ob diese stimmt. Eine Nummer auf der Rückseite des Fotos kann, muss aber nicht die Hausnummer sein. Sie könnte ebenso gut etwas anderes bedeuten. Doch dann stehen sie vor Haus Nummer 43, und Marit sagt:

»Das ist es.«

Ein Rundbogen aus gemauerten Sichtsteinen verziert den offenen Toreingang des Hauses. Ein Gebäude mit schmuckloser Fassade, steht zwischen ebensolchen Bauten, die sich nur durch unterschiedlich gestaltete Haustüren voneinander unterscheiden.

»Reihenhäuser, aneinandergebaut wie unsere heutigen Reihenhäuser«, sagt Sonja und nimmt Marit das Foto aus der Hand. »Wir können froh sein, dass sich Nummer 43 durch den Rundbogen von seinen Nachbarn unterscheidet.«

Sie sind fasziniert, blicken nach oben. Marit fantasiert, aus einem der vielen Fenster ein Mädchen namens Mizzi winken zu sehen. Sie sagt das aber nicht. Sie beherrscht sich, sie will keinen Ärger, heute nicht und in Zukunft schon gar nicht.

Der Rundbogen zeigt sich identisch mit dem auf ihrem Foto, und so betreten sie das Haus, in dem ihre Urgroßmutter geboren und ihre Jugendzeit verbracht hat. Der Durchgang führt in einen großen Innenhof, in dem Mülltonnen, Fahrräder und zwei Autos stehen. Vor einer Wand des angebauten Nachbarhauses steht eine Bank aus Eisenrohr. Ein Futterhaus für Vögel wird von einem Schwarm Spatzen belagert.

Im Durchgang führt rechts und links eine gewendelte, breite Treppe nach oben, Treppen, die Sonja als unverkennbar historisch bezeichnet, und über die Mizzi gehüpft, geschlichen oder atemlos gerannt sein musste.