Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

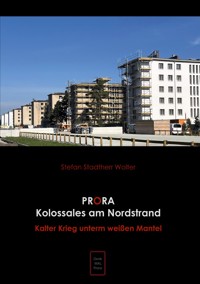

Fünfzehn Jahre währen die Willensbekundungen, in Prora ein Bildungszentrum zur "doppelten" Geschichte (KdF und NVA) errichten zu wollen. Eine Geschichte des Scheiterns, verursacht durch ein politisch und medial hofiertes Netzwerk, das eigene Interessen über die der Zeitzeugen stellte. Seit fast zwei Jahrzehnten stöbert Dr. Stefan Stadtherr Wolter alias "Prinz von Prora" die DDR-Geschichte des Kolosses auf, dokumentiert ihre Spuren und fordert, die richtigen Schlüsse für die historische Bewertung daraus zu ziehen. Die Bemühungen gegen zahllose Widerstände lassen unter den Mantel heutiger Machenschaften und Maskeraden blicken. Nachdem sich endlich auch die staatlich finanzierte Bildungsarbeit für Facetten der DDR-Militärgeschichte zu interessieren begonnen hatte (2011), wurde zehn Jahre später ein Abschnitt des Kolosses einer exakten bauhistorischen Analyse unterzogen. Mehrere restauratorisch nachgewiesene Bauphasen bestätigen die Bemühungen des Autors. Ein Buch, das den ummantelten Blöcken IV und V an die Substanz geht. Und das zeigt, wie bürgerschaftliches Engagement Substantielles zu bewahren vermochte, gleichzeitig aber das Vertrauen in Politik und Medien verspielt wurde. Ein Abbild, wie Demokratie im vereinigten Deutschland untergraben wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eine geheime DDR-Karte mit originaler Bezeichnung „Kaserne“ für die fünf von der Nationalen Volksarmee genutzten Blöcke. Im Bereich des Ausbildungsgeländes (Mitte) steht der Ortsname Prora. Oberhalb schließt sich der nördliche Koloss mit den heute sog. Blöcken IV und V an (oberer Pfeil). Ganz links sind die Manövergelände zu sehen. Im Folgenden orientieren wir uns an der Nummerierung der jeweils elf Höfe von rechts (Süden) nach links (Norden).

Mit den Büchern „Kolossales am Südstrand“ und „Kolossales am Nordstrand“ halten Sie das Ergebnis jahrelanger Recherchen und mühsamer Zuordnungen von Geschichten rund um den „Koloss von Prora“ in Händen. Eine Arbeit, insbesondere zur weithin (ver)heimlich(t)en DDR-Geschichte, die bis heute politisch und medial kaum Beachtung findet.

Die in die Nische verbannte Arbeit, ins Licht gerückt auf der Website www. DenkMAProra.de, kostet Geld – das die Initiative nicht hat und aus den dargelegten Gründen nirgendwo beantragt werden kann. Um zumindest die Arbeit an der Website fortführen zu können, ist privates Engagement gefordert. Ihr finanzieller Beitrag wäre sehr willkommen! Falls gewünscht, mit Namensnennung/Verlinkung. Bei Interesse: [email protected]

Bauen Sie mit am großen Virtuellen Museum zur Geschichte des Kolosses von Prora!

Block V beherbergte auch russische Streitkräfte, die Spuren hinterließen. Hier ein Graffiti von vor 30 Jahren, als sich die russischen Truppen aus Deutschland zurückzogen.

Inhalt

Zum Geleit

Vom vermarkteten KdF-Seebad ...

...

zur tatsächlichen Kasernennutzung

Block V

Jugend im Filzmantel

Exkurs: Bildungszentrum Prora

Eine Posse mit purzelnden Masken

2007–2012

2012–2017

2017–2024

Block IV

Strahlende Gipfel umwölkt von Geschichte

Auch die Geschichte unserer Väter

Publikationsverzeichnis

„Ohne unsere vielfältigen Bemühungen wäre die reale Geschichte des Gebäudes der künftigen Jugendherberge Prora bis heute nicht präsent. So gern der Denk-MAL-Prora e.V. als solcher auch in der Bildungsarbeit selbstständig aktiv geworden wäre, ist doch festzustellen, dass er in erster Linie zum Instrument wurde, die Themen DDR-Militärgeschichte und Bausoldaten ins Bewusstsein zu rücken und dauerhaft in Prora zu verankern. Dabei erhielt unser Verein bis zu seinem Ende kaum Unterstützung – nicht von der Politik und auch nicht von der Kirche oder von sonstigen Institutionen und Verbänden.

Erst nach der Auflösung unseres Vereins und unserem Vorwurf einer ‚selektiven und unglaubwürdigen Erinnerungskultur in Mecklenburg-Vorpommern‘ und dem damit verknüpften Hilferuf machten sich viele engagierte Menschen dafür stark, dieses Thema nicht nur halbherzig in einem Ausstellungsraum zu verankern, sondern in die Deutung des Ortes Prora öffentlich mit einzubeziehen.“

Dr. Stefan Stadtherr Wolter

Zeitgeschichte regional, 2/10 14. Jg. 2010

„Wir haben lange versäumt, uns mit der Geschichte des Ortes Prora nach 1945 auseinanderzusetzen. Die Lücke seit 1989 – Jahre des Vergessens und Verdrängens – muss geschlossen werden.“

Jochen Schmidt

Direktor der Landeszentrale für politische Bildung M-V, März 2011

Zum Geleit

I

Verjüngt und aufgemotzt steht sie an einem der schönsten Strände von Rügen – die kilometerlange Anlage von Prora. Als Seebad trägt sie zur Schau, was sie in ihrer Geschichte nicht einen Tag lang gewesen ist. Was sie aber nun tatsächlich sein darf, nachdem Politik und Medien sie nach 1990 zweckdienlich einseitig in dieses Gewand gesteuert haben. Fast hat die „Schönheitskur“ unsere inzwischen fast neunzigjährige Diva vergessen lassen, was sie einst gewesen ist: Welch systemstabilisierenden Entwicklungsweg sie in der DDR genommen hatte, nachdem sie aus der Nazi-Kinderstube herausgewachsen und um 1950 unter aufopfernden Mühen tausender Arbeiter und Soldaten für den Kalten Krieg präpariert worden war. Es scheint so, als soll sie sich nicht daran erinnern, was sie über vierzig Jahre hinweg „erlebt“ und ausgemacht hat. Und wie sie hunderttausende DDR-Bürger zweier Generationen geprägt oder zumindest beeinflusst hat. Durchaus nicht wenige Menschen hat sie gar gebeugt und etliche gebrochen. Noch gibt es Zeugen der DDR-Geschichte, die in der Lage sind, das wahre Prora unterm weißen Mantel zu erkennen. Für alle anderen, und das ist die Mehrheit, fällt das Begreifen (durchaus im Wortsinn) zusehends schwerer und ist, kommt das geplante Bildungszentrum nicht zustande, kaum noch zu realisieren. Der vorgesehene Abschnitt in Block V neben der Jugendherberge Prora, gelegen am nördlichen Ende des Blocks, könnte die Kasernengeschichte und insbesondere die der Wegbereiter der Friedlichen Revolution authentisch und begreifbar wachhalten.

Doch die Aussichten darauf sind nicht rosig. Trotz stetiger Willensbekundungen über nun beinahe zwanzig Jahre hinweg, in Block V von Prora ein Bildungszentrum zur Geschichte des Ortes entstehen zu lassen, präsentiert sich der vorgesehene Abschnitt als Bauruine. Diesem Phänomen ging ein Machtspiel voraus, das mit falschen Versprechungen im Jahr 2010 zum heutigen „Luftschloss“ führte.

Nachdem das Bildungszentrum im Jahr 2013, dann 2022 und schließlich 2026 eröffnen sollte, werden zum Start derzeit keinerlei Aussagen mehr getroffen. Derweilen stiegen die geplanten Kosten von 3 auf 5 und schließlich auf 7 Millionen Euro. Seit 2020 wurden angeblich 13,7 Millionen benötigt und neuerdings ist von 20 Millionen Euro die Rede. Hingegen zeugt das Durchpeitschen des Baus der Jugendherberge (2009-11) in den historischen Kasernenräumen davon, was politischer Wille vermag – wenn man denn will!

Auch das Nichtvorhandensein des Bildungszentrums spiegelt den politischen Willen wider. Denn um ein ausgewogenes Zentrum zur NS-Vorgeschichte und vierzigjährigen DDR-Ausbau- und Nutzungsgeschichte ist es im Grunde nie gegangen. Ziel des jahrelang vor Ort ansässigen und von der Landesregierung protegierten Vereins Prora-Zentrum (Vereinsvorsitzende Kerstin Kassner, Landrätin bis 2011) scheint in erster Linie Einflussnahme und Profilierung im Sinne ganz bestimmter, nicht offen ausgesprochener Absichten gewesen zu sein. Und zwar die, das geplante KdF-Bad im Bewusstsein zu verankern und zugleich als künftiges Seebad salonfähig zu machen. Das unterschied in Nuancen das kleine Prora-Zentrum e.V. (gegründet im Jahr 2001) vom größeren Dokumentationszentrum Prora, das im Jahr 2000 gegen das Vergessen des dämonischen dunklen Naziursprungs antrat und sich den Kampf gegen die Banalisierung des „Mahnmals der NS-Geschichte“ auf die vor Ort wehenden Fahnen geschrieben hatte (vgl. Kolossales am Südstrand, 2019).

Beide Vereine arbeiteten mit ihrer einseitigen Wahrnehmung des Ortes gegen die Geschichte des Kalten Krieges; historische Relikte aus der Kasernennutzungszeit berührten nicht. Bis auf die Zeiten, in denen sich mit einschlägigen Projekten Drittmittel einwerben ließen, spielten Zeitzeugen der DDR-Geschichte so gut wie keine Rolle in Prora.

Dass Prora-Zentrum e.V. sich schließlich doch mit der DDR-Militärgeschichte, insbesondere den Bausoldaten, auseinandersetzen musste, ist eine Folge des jahrelangen (2006-2010) Insistierens des Autors und Vereinsgründers Denk-MAL-Prora. Dafür wird er bis heute missachtet und aus sämtlichen staatlich finanzierten Projekten vor Ort herausgehalten. Mehrfache Kooperationsangebote und Vernetzungsversuche führten nicht zum Ziel. Da nützte es auch nichts, dass die Zeitschrift „Zeitgeschichte regional“ Notwendigkeit und Werdegang der Initiative veröffentlicht hat – mit der Feststellung: „Offenbar hat sein (gemeint ist der Autor) Insistieren die Entwicklung und Umsetzung der Konzeption für die zukünftige Bildungsstätte in Prora beeinflusst.“1 Genau an dieser Bildungsstätte scheiden sich die Geister. Der 2008 gegründete Verein Denk-MAL-Prora (seit 2011 als Initiative DenkMALProra fortgeführt) schien Prora-Zentrum e.V. gefährlich zu werden. Offenbar fürchtete man um die sich angeeigneten Pfründe – sowie die historischen Wahrheiten bezüglich des Platzes der heutigen Jugend. Mithilfe der Landeszentrale für politische Bildung wusste sich Prora-Zentrum e.V. seinen Heimvorteil zu sichern; entgegen den Ambitionen der Zeitzeugen und all jener, die an einem raschen Entstehen eines Zentrums zur umfassenden Geschichte des Ortes Interesse haben. Doch 2024 meldete der am Tropf der Landesregierung hängende, stets auskömmlich finanzierte Verein Insolvenz an. Stahl er sich aus der Verantwortung – nun, da er liefern müsste?

Wie stark indessen die Einflussnahme des Autor gewesen ist, wird erst jetzt bewusst: Fünfzehn Jahre ist es her, seitdem er „eine möglichst genaue Dokumentation der historischen Raumsituation in der künftigen Jugendherberge und der Einrichtung von ‚Zeitfenstern’, die die gesamte Geschichte des Blockes auch hinsichtlich der baulichen Struktur (…) transparent machen“, forderte.2

Wenngleich die Planung des Bildungszentrums einmal mehr auf tönernen Füßen steht: Jetzt endlich ließ die durch die Privatisierung des Blocks (2019) in die Enge getriebene Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern den Abschnitt des geplanten Bildungszentrums in einer in Prora bis dahin nicht dagewesenen Weise bauhistorisch und restauratorisch untersuchen. Mit Ergebnissen, die dem Autor Recht geben (vgl. S. 195 f.). Immer wieder hatte er auf die notwendige Beachtung der unterschiedlichen Bauphasen der Anlage mitsamt ihrer bisweilen bildlichen Ausschmückung hingewiesen – mündend in den Aufsatz: „Auferstanden aus KdF-Ruinen. Der ‚stalinistische Kasernengroßbau Prora‘ und seine heutige Rezeption“ (Ch. Links Verlag, 2018). Dass der für das Bildungszentrum eingeplante Gebäudeabschnitt eines Tages nicht im Seebad-Antlitz erstrahlen soll, sondern im graubraunen Kasernenantlitz belassen bleibt, geht ebenfalls auf das stetige Insistieren des Autors zurück. Ja, selbst die Tatsache, dass der Abschnitt „geplante Liegehalle mit Kamm“ verschont blieb von der Privatisierung des übrigen Blocks, ist der Initiative DenkMALProra und seinen engagierten Mitstreitern mitzuverdanken.

Nicht nur auf diesem Gelände, auch vor dem benachbarten Block IV, konnten wichtige Spuren dokumentiert, gesichert oder gar unter Denkmalschutz gestellt werden. Bezeichnenderweise existiert keine einzige weitere Publikation zu den komplexen geschichtlichen Abläufen an diesem exponierten Ort der DDR-Geschichte. Diesen Verdiensten zum Trotz spielt die aus dem Verein Denk-MAL-Prora hervorgegangene Initiative in den offiziellen Statements der Landesregierung und zumeist auch in den überregionalen Medien keine Rolle. Die Bemühungen werden analog zur Verbannung aus der Bildungsarbeit vor Ort aus allen Verlautbarungen des Landes herausgehalten, seitdem der Bildungsverein Prora-Zentrum im Jahr 2010 mithilfe der Landesregierung und unter Vortäuschung falscher Tatsachen in die Position des Bildungsträgers gehievt worden war und die Deutungshoheit über die Geschichte des Ortes für sich beanspruchte. Wir werden dieses Abbild einer abgründigen demokratischen Kultur im Lande, im Jahr 2012 quellenfundiert dokumentiert (PDF-Asche aufs Haupt!)3, in einem Exkurs nachzeichnen, der die Entwicklungen bis zum Jahr 2024 fortführt.

Dabei ist ein Bildungszentrum zur komplexen Geschichte Proras so wichtig: Wieder und wieder wurde Proras Kommerzialisierung und Banalisierung als Ferienort mit dem Hinweis auf dieses entstehende Zentrum zur Geschichte beschönigt. Was wurden seitens der Landespolitik für Worte geschwungen! Bis auf je eine kleine Ausstellung zur NS- und DDR-Zeit und häufigen Wechselausstellungen, die mit Prora im besten Falle indirekt zu tun hatten, war im kleinen Prora-Zentrum jedoch über all die Jahre hinweg nur wenig zu sehen. Schon allein personell war das Zentrum nicht derartig aufgestellt, dass es das in Aussicht gestellte große Bildungszentrum hätte stemmen können. Folglich wurden bis zur Privatisierung des Blocks V (2016/19), welche das Entstehen des Bildungszentrums wegen des drohenden Totalverlustes der realen Geschichte der Anlage dringlicher machte, keine ernsthaften Anstrengungen in diese Richtung unternommen.

Das Gemengelage von Verantwortlichkeiten, für Außenstehende wenig nachvollziehbar und verworren, kam dem Hinhaltemanöver zugute. Die Drahtzieher des heutigen Desasters, so wird der Exkurs herausstellen, sind in der Landeszentrale für politische Bildung sowie in der Person der ehemaligen Landrätin Rügens zu suchen: Jochen Schmidt und Kerstin Kassner. Mehrfach um genaueres Hinsehen gebetene höhere Instanzen (von Ministerpräsidentin Schwesig bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck – letztere jeweils drei Schreiben) ignorierten die Wortmeldungen. Schon 2012 analysierte der Autor nach einem knapp siebenjährigen Kampf, in dem er stetig auf einen anderen „Verantwortlichen“ verwiesen wurde:

„In Prora werden unliebsame Angelegenheiten wie die Fragen des Erinnerns seit Jahren zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeiten hin- und hergeschoben. So hatte es 2006 begonnen und so ist es in unschöner Regelmäßigkeit geblieben. Immer wieder hatte Denk-MAL-Prora versucht, gutwillige Ansprechpartner für die Arbeit der Aufarbeitung, Dokumentation und Bildung zu gewinnen. Nichts ging, immer lagen die Entscheidungen beim jeweils anderen. Dabei sind alle miteinander verquickt und sie drehen sich im Kreis – wie auf einem Karussell. Nun schaut die Landesregierung, die angeblich ein Gesamtkonzept für die Bildungsarbeit am Platz verfolgt (so wurde dem Verein immer wieder signalisiert), in der Frage des Bildungszentrums auf das Rotieren von Landkreis, Herbergswerk und Prora-Zentrum e.V. Und dreht sich in enger Bindung an dieses doch mit – möglicherweise so lange, bis die Sache ausgesessen ist und sich totgelaufen hat.“ 4

Erst seit 2021 gibt es eine politisch klar definierte Verantwortlichkeit für die inhaltliche Ausrichtung des Bildungszentrums: die Landeszentrale für politische Bildung (LpB), Schwerin. Es also genau jene Instanz, die zusammen mit der ehemaligen Landrätin Kerstin Kassner über fast zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder vollmundig auf ein erinnerungspolitisches „Gesamtkonzept“ für den Platz rund um Block V verwiesen hatte und unter diesem Anspruch zunächst die Erinnerungstafel für die DDR-Bausoldaten ablehnte, dann einen „Erinnerungsgarten“ mit integriertem historischen Tor der einstigen Wache, den der damalige Zeltplatzleiter in Aussicht gestellt hatte, und die schließlich den Ankauf der Musealien des alten NVA-Museums in Block III vereitelt hat – die allerletzten Ausstattungsstücke der einstigen Riesenkaserne. Ein Touristenmagnet! Untätig sah sie zu, als Block V 2016 zum Verkauf vorbereitet wurde; nie zeigte sie und ihr protegierter Verein Prora-Zentrum ein wirkliches Interesse an den übriggebliebenen baulichen Hinterlassenschaften aus der Geschichte des Kalten Krieges. Man stelle sich vor, die unentgeltliche Arbeit von DenkMALProra über zwei Jahrzehnte hinweg, die daraus entstandenen Prora-Bände und die Websites, gäbe es nicht!

Nach den Enthüllungen „Asche aufs Haupt“ (2012) ist es an der Zeit, die Entwicklungen investigativ weiterzuverfolgen. Eigentlich ist es in einer funktionierenden demokratischen Kultur die Aufgabe der Medien, genauer hinzusehen. Sie, die aus welchen Gründen auch immer, mit Vorliebe das „ehemalige KdF-Seebad“ marktschreierisch im Bewusstsein verankern, störten sich am aufgezeigten Dilemma nicht. Im Gegenteil! Der Filz, der das historische Prora umgarnt, bleibt so unkommentiert wie die Geschichte des Kalten Krieges. Hat man mit der dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung übergebenen Verantwortlichkeit für die Konzeption des Bildungszentrums (2021) den Bock zum Gärtner gemacht?

II

Binnen sieben Jahren, 2004 bis 2011, verkaufte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben alle fünf halbwegs intakten Prora-Blöcke, die um 1950 aus den KdF-Ruinen zu bewohnbaren Häusern transformiert worden waren. Die Bundesrepublik Deutschland, die sich damit aus der Verantwortung stahl, konnte jedoch kaum Gewinne für den Steuerzahler einfahren – die machen seither andere. Mit Steuervorteilen bzw. Abschreibungsmodellen werden sogar jene gefördert, die ohnehin bereits Vermögenswerte besitzen. Denn die in Prora entstehenden Wohnungen sind im Verkauf alles andere als günstig. Bis es soweit war, dauerte es noch ein Weilchen. Zum Auftakt des neuen Jahrzehnts (2010) waren zunächst nur drei Höfe am nördlichen Ende von Block V saniert, der 2006 für einen symbolischen Euro an den Landkreis Rügen verkauft worden war. Die Herberge wurde nur halb so groß (400 Betten), jedoch doppelt so teuer als zunächst veranschlagt. Mehr als 15 Millionen Euro subventionierten den politisch forcierten Umbau, damit sich ein „neuer Geist in alten Mauern“ regt. Eine Geldverschwendung, der die Medien ebenso wenig auf den Grund gingen, wie der Zerstörung eines bedeutenden Stücks authentisch nachvollziehbarer Kasernenstruktur – ausgerechnet am Platz der einstigen Waffenverweigerer, der sogenannten Bausoldaten. Deren oppositionellen Gedanken und antrainierten Formen der gewaltfreien Konfliktlösung trugen zur Friedlichen Revolution bei.

Welch Chance verspielt man bis heute, in den Räumen der Jugendherberge Jugendliche an die Geschichte zweier verschiedener Diktaturen heranzuführen und insbesondere mit der Geschichte der Gewaltlosigkeit vertraut zu machen. Das, was kürzlich im benachbarten Abschnitt an Ausmalungen früherer Epochen zum Vorschein kam, zeigt, wie sehr eine sachgemäßere Sanierung unter Beibehaltung von „Zeitfenstern in die Geschichte“ zur Veranschaulichung des Werdeganges des Gebäudes und seiner einstigen Bewohner beigetragen hätte. Wie spannend und lehrreich für die Jugend hätte der Ort mit seiner „doppelten“ Historie sein können, wäre diese ins Konzept der Jugendherberge integriert statt weggeputzt worden. Doch ging es den Machern in einer Allianz aus Verdrängung, Unwissenheit und fragwürdiger Vermarktung allein um die KdF-Vorgeschichte. Alles, was diesem Ansinnen gefährdend im Wege stand, wurde beiseitegeschoben, ausgeschaltet. Zunächst politisch, dann medial. „Jugendherberge im KdF-Stil geplant“ hieß es bereits vor der Umsetzung dieses Monsterwerkes, und ZDF sprach zur Eröffnung am 4. Juli, dem 85. Gründungstag der Hitlerjugend, von der „Kraft-durch-Freude-Jugendherberge“.5

„Wohl noch nie hat die Eröffnung einer deutschen Jugendherberge so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt“6, brachte die Berliner Zeitung die riesige Medienkampagne auf den Punkt, in der auch der benachbarte Block IV zu Markte getragen wurde. Ein so eindrucksvolles wie erschreckendes Beispiel, wie Regierungspolitik und Medien, dort, wo es angebracht erscheint, quer durch alle Sparten in eine Richtung tönen, notfalls über den Willen des Volkes hinweg.

Anreize zur Sanierung der grauen Blöcke schienen notwendig: „Trotz der exklusiven Lage mit Meerblick und direktem Strandzugang hat die im Jahr 2004 eingeleitete Privatisierung des ‚Kolosses von Rügen‘ nicht zu dem erhofften Investitionsboom zwischen Binz und Saßnitz geführt“, berichtete die „Welt“ noch im Jahr 2011.7 Anfang November jenes Jahres, zu einem Zeitpunkt, an dem noch heute tausende frühere DDR-Bürger an ihre Einberufung zur Nationalen Volksarmee zurückdenken, vermeldete „Die Welt“ den Verkauf von Block IV mit einem 240.000 Quadratmeter großen Grundstück zu einem „erheblich“ über dem Mindestgebot von 500.000 € liegenden Preis. Käufer war das Leipziger Unternehmen Bauart. „Der Verkaufsabschluss ist für Prora eine Zäsur“, fuhr die Welt fort, die Geschichte des Ortes in aller Einseitigkeit vor Augen führend:

„Denn bis auf kleinere, unbebaute Grundstücke wurde damit die sanierungsbedürftige Nazi-Ferienanlage komplett an den Mann gebracht. Zwischen 1936 und 1939 hatten hier Tausende Arbeiter im Auftrag der nationalsozialistischen Einheitsorganisation ‚Deutsche Arbeitsfront‘ (DAF) an der uniformen Tourismusanlage gebaut. Sie ging aber wegen des Kriegsausbruchs nie in Betrieb. Ziel der DAF war es, das Volk im Erleben eines billigen Massenurlaubs an der Ostsee gleichzuschalten. Zuvor hatte sich die Organisation das Vermögen der freien Gewerkschaften einverleibt und diese zerschlagen.“

Eine Zäsur bildete der Verkauf des letzten der wandlungsfähigen Prora-Blöcke in der Tat: Und zwar in Hinblick auf die nun auch verschwindenden Spuren der Geschichte der Offiziersausbildung für die internationalen sozialistischen Befreiungsarmeen. Mit dem Verkauf war das Vergessen der jüngeren Zeitgeschichte vorprogrammiert – denn dass die Sanierung weitgehend im „KdF-Stil“ erfolgen würde, 8dafür sorgten Denkmalschutz und die (auch medial) anhaltende Fokussierung auf den Ursprungsgedanken. Zudem hatte man mit der Jugendherberge einen Präzedenzfall geschaffen. Dieser garantierte das Verschwinden der sich an diesem Ort spiegelnden Geschichte des Ostblocks; eine einstmalige Militärbastion – Machtinstrument der dem Westen verhassten SED und deren Hintermänner in der Sowjetunion. Fast alle, die sich mit der DDR-Geschichte auseinandersetzten oder diese zu integrieren suchten, waren bereits aus der Anlage getrieben und die Bebauungspläne so geändert worden, dass auch dem noch bis 2018 in Prora-Ost ansässigen NVA-Museum gekündigt werden konnte. Damit die Seebadentwicklung klappt, schienen finanzielle Anreize unerlässlich.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Binz sah mittlerweile 3000 Betten für Prora vor – allein in den Blöcken I und II waren inzwischen 400 Eigentumswohnungen und zwei Hotels mit insgesamt 760 Betten genehmigt worden. Im Jahr 2006 hatte Ulrich Busch, Sohn des Arbeiterlied-Sängers Ernst Busch (1900-1980), die Blöcke I und II mit jeweils zehn Höfen für nur 455.000 Euro vom Bund gekauft. Block I verkaufte er an einen österreichischen Partner weiter, der ihn Anfang 2012 an die Berliner Firma Irisgerd versteigerte. Allein dieser Block erzielte nun 2,75 Mio Euro, womit sich der Wert etwa verzehnfacht hatte. Busch, dessen Gesellschaft die Außensanierung seines Blocks II übernahm und das spätere Hotel Prora Solitaire kreierte, verkaufte drei der insgesamt zehn Aufgänge seines 450 Meter langen Blockes an Investoren aus Berlin und Binz. 2013 wurde am ersten Bauabschnitt Haus „Aurum“ Richtfest gefeiert.9

Die Blöcke IV und V, ebenfalls beide fast 500 Meter lang, wurden 2011 und 2019 privatisiert; Block V mit der Jugendherberge etwa zur Hälfte. Hier, im Norden von Prora, bestand die Gemeinde Binz auf eine Mischnutzung ohne Hotels. 2013 begannen die Entkernungsarbeiten in Block IV, der sukzessive bewohnbar gemacht wurde. Zum 1. August 2017 eröffnete im Zentrum des Blocks die ambulante Pflege Undine GmbH ihre neue Einrichtung für Betreutes Wohnen: 67 Wohnungen im Haus „Meeresrauschen“. Ein Jahr darauf kam die Tagespflege „Jade“ hinzu. Und 2019/20 eröffnete das Mariandl mit 128 Appartements. Entwickelt wurde in den vergangenen zehn Jahren auch „Prora Neue Mitte“, wozu ein großes Nahversorgungszentrum gehört. Der Edeka-Markt unter der Leitung von Susanne Krüger eröffnete am 18. September 2020. Seit der Fertigstellung des Gästehauses Mariandl, das sich von einem klassischen Hotel immerhin unterscheidet, aber eben doch Beherbergungsbetten bereithält, buhlen seit Frühjahr 2020 gleich mehrere Einrichtungen um die Gunst der Gäste: In Block I eröffnete im Januar 2018 das Hotel „DORMERO“, in Block II bereits 2016 das Apartment-Hotel „Prora Solitaire“. Block III vermietet Ferienwohnungen, und dann ist da noch die Jugendherberge Prora am nördlichen Ende von Block V mit ihren 424 Betten in 96 Zimmern.

Immer wieder erstaunt, wie verquer die Geschichte von Prora inzwischen Eingang ins kollektive Gedächtnis gefunden hat. Heißt es auf einer Immobilienwebsite: „Ab 1945 wurden einige Häuser vollendet und als Hotel, Armeeunterkunft, Jugendherberge, Museum und Künstlerateliers genutzt. Nach 1989 diskutierte man verschiedene Konzepte...“, so wendete sich im Jahr 2015 eine Frau an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit dem Vorschlag, die „unvollendete“ Nazi-Bauruine (die DDR gab es offenbar gar nicht) als Flüchtlingsunterkunft auszubauen.10

Das vorliegende Buch geht aus einer „Spurensuche“ rund um die Jugendherberge Prora hervor (2011), die bereits in der Neuauflage „Prora-Inmitten der Geschichte II“ (2015) um wesentliche Facetten erweitert werden konnte. Zur Kompensation des Glattbügelns der Geschichte und Stummschaltens der Zeitzeugen lässt es gerade diese zu Wort kommen. Vor Augen steht, was Politik und Medien weithin ausblenden.

Herzstück des Buches bildet ein Exkurs, der den Kampf um das seit fast zwei Jahrzehnten angekündigte „Bildungszentrum Prora“ thematisiert. Wie erwähnt, setzt sie damit die Online abrufbare Dokumentation „‚Asche aufs Haupt‘ Vom Kampf gegen das kollektive Verdrängen der DDR-Geschichte von Prora auf der Insel Rügen“ (2012) fort – mit neuen Erkenntnissen zu diesem traurigen Stück auf ex ponierter Bühne. Damals endete der Autor:

„Der Herbergsbau ist maskiert, der Vorhang für ein absurdes Theater aufgezogen. Irgendwann einmal purzeln die Masken und hoffentlich dann folgt eine gerechte Kritik dieses Dramas.“11

Nach sechs langen Jahren des persönlichen Kampfes um die Geschichte des Ortes, ausgegrenzt vom Prora-Zentrum e.V. und dessen Hinterfrauen und -männer, ging die einer Demokratie unwürdige Geschichte noch zwölf Jahre weiter.

„Prora, dieser Koloss, parallel zum Strand, traumatisierte mich unbeschreiblich. Nie zuvor hatte ich etwas Ähnliches gesehen. (...) Welche Macht muß ‚die Partei‘ doch haben, so fühlte ich“, erinnert sich ein einstiger Rekrut, der nach der Schule nach Prora „eingezogen“ wurde. DDR-Bürger assoziierten mit der Kaserne Abgeschiedenheit und Drill. Die Architektur, im Kalten Krieg vorläufig vollendet, übte Macht aus.

Nach der politischen Wende haben Politik und Medien das geplante „KdF-Bad“ wiederentdeckt. Das Seebad lässt sich nicht nur besser vermarkten als die reale Geschichte. Es ist so falsch wie bequem, die unterschiedlich beurteilte DDR-Geschichte auszublenden. Etliche der mindestens eine halbe Million jungen Männer lernten hier auch Kameradschaft kennen oder lernten fürs Leben. Die Waffenverweigerer in Block V erprobten den gewaltlosen Widerstand, der die Friedliche Revolution prägte.

Abbildung oben: Fallschirmjäger-/Bausoldatenkaserne als Ruine kurz nach der politischen Wende. Unten Blöcke V (vorn) und IV. Es schließt sich der Kreis der Sanierung, wo Prora begann, sich den weißen Mantel des Vergessens überzustreifen.

Vom vermarkteten KdF-Seebad, das es als solches nie gegeben hat ...

Das von den Nationalsozialisten geplante Seebad wurde nie fertiggestellt und wird doch allenthalben heute so überdimensional als „ehemaliges KdF-Bad“ in Szene gesetzt, als ließe man sich das von den nahezu baugleichen Häuserblocks so diktieren. Zur Eröffnung der Jugendherberge Prora (2011) führte eine Medienkampagne eindrucksvoll vor Augen, wie Politik und Medien unser Bewusstsein manipulieren.12 Entgegenzuhalten ist: Auch die stalinistische Ära schätzte Monumentalbauten: In der Realität wurde Prora die längste Kaserne des Landes. Strandspaziergänge waren in der Regel verboten; das Gelände glich einem kleinen Kriegsgebiet.

Richtet man den Blick jedoch lediglich auf die Planungen eines der längsten Gebäuderiegel der Welt, dann wird freilich ein Symbol für die Verführung der Massen im Nationalsozialismus sichtbar – der „schöne Schein“, mit dem das Regime die Massen zu begeistern suchte. Doch um eine spezifische NS-Architektur handelt es sich nicht, wie andere Bauprojekte der Moderne zeigen.

Aneinandergereiht auf einer Länge von etwa 4,5 Kilometern sollten die Blöcke einst zum Seebad Prora werden – ein jedes Zimmer mit Meerblick. 20.000 Menschen der „deutschen Volksgemeinschaft“, die bekanntlich viele Bevölkerungsgruppen ausschloss, sollten später hier einen günstigen Urlaub verbringen können. Das Bad an der Prorer Wiek wäre das erste von fünf geplanten gigantischen Seebädern an der Ostsee geworden. Der Auftrag der NS-Organisation ‚Kraft durch Freude‘ ging an den Kölner Architekten Klemens Klotz (1886–1969), dessen Entwurf sich internationaler Beachtung erfreute: 1937 wurde er auf der Weltausstellung in Paris mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Unter dem Eindruck des europaweit aufstrebenden Massentourismus und der Bauraffinessen der Moderne, wie sie die Zwanziger Jahre vorangetrieben haben, geriet die Propaganda des diktatorischen Systems also kaum ins Visier. Doch in Deutschland wurde der Zeitgeist gefährlich instrumentalisiert.

Die Kaserne von der Seeseite aus betrachtet – Vom Rohbau bis zur Entkernung

1951 − Rohbau der KdF-Anlage

2004 − Verlassene Kaserne

2010 − Rohbau der Jugendherberge

Aber mehr noch als mit Prora versuchte der NS-Staat mit dem KdF-Wagen, hergestellt in Wolfsburg, und den Kreuzfahrten auf KdF-Schiffen die Massen zu begeistern.13 Nach dem Krieg entwickelte der Westen in Wolfsburg den Volkswagen und die DDR rüstete in Prora auf. Wer käme auf die Idee, den Volkswagen heute als ‚ehemaligen KdF-Wagen‘ vermarkten zu wollen? Anders beim Ort Prora, der eine brisante Rolle in der Geschichte des Kalten Krieges spielte, die es offenbar zu verdrängen gilt.

Die 1936 begonnenen Arbeiten am „ehemaligen KdF-Bad Prora“, wie heute Wegweiser das einstige Militärgelände ausweisen, waren bei Kriegsbeginn eingestellt worden. In die Kriegsmaschinerie eingebunden wurden lediglich die Gefolgschaftshäuser, heute Wohnhäuser: 1940/41 waren auf dem Gelände verschiedene Polizeibataillone stationiert, ab Juli 1942 wurden Nachrichtenhelferinnen für die Kriegsmarine (sog. „Blitzmädel“) in Prora ausgebildet. Der Koloss blieb derweilen ein Rohbau. Waren anfangs namhafte Firmen am Werk, so hatten nun Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, wie im gesamten Reich eingesetzt, Segmente im südlichen Teil der Anlage auszubauen. Die Ersatzquartiere bewohnten ausgebombte Hamburger. Gegen Ende des Krieges fanden Flüchtlinge aus den Ostgebieten in Prora eine Bleibe.

Obgleich zunächst als Steinbruch genutzt und ab 1950 zur Kaserne auf- und ausgebaut, wurde nach der politischen Wende im Sinne des Tourismus das „NS-Seebad“ unter Denkmalschutz gestellt. Somit gilt das Interesse der Allgemeinheit vor allem der KdF-Bad-Planung. Die Realität, das authentische Erleben Zehntausender innerhalb von vierzig Jahren, wurde ausgelöscht und verhallte. Somit hat sich die historische Perspektive auf den Ort verschoben. Wurde in der DDR das geplante KdF-Bad tabuisiert, so geschah Selbiges nun mit der DDR-Geschichte. So wird man diese später überwiegend abstrakt erläutern müssen. Die Initiative DenkMALProra, letzte Instanz, die die DDR-Geschichte vor Ort kritisch ins Bewusstsein zu rufen sucht, müht sich um eine lebendige Erinnerung an die reale Geschichte von Prora. Es sind die Geschichten, die die Ostdeutschen direkt oder indirekt prägten. Sie gilt es festzuhalten und wo immer möglich zu veranschaulichen.

… zur tatsächlichen Kasernen-Nutzung, die aus dem kollektiven Gedächtnis entschwindet

Ab Mai 1945 übernahm die Sowjetarmee die Kontrolle über Rügen. Sie ließ an den beiden nördlichsten Häuserblöcken Sprengungen vornehmen und den südlichsten Rohbau komplett abtragen. Die schwer beschädigten Bauten im Norden nutzten später die Fallschirmjäger als Übungsgelände.

Die für den Reichsarbeitsdienst geplanten Gefolgschaftshäuser dienten nach dem Krieg der Internierung von Grundbesitzern aus Thüringen sowie auch der Unterbringung von Heimatvertriebenen.

Um 1950 verkörperte der von der Öffentlichkeit abgeschirmte Ort die heimliche Aufrüstung der DDR. Hier wuchs ein gewaltiges Kontingent der Kasernierten Volkspolizei heran, aus der im Jahr 1956 die Nationale Volksarmee hervorging – mit weit mehr als 10.000 Mann (ausführlicher: „Prora-Kolossales am Südstrand“, 2019). In jenen Jahren erhielt der demontierte und geplünderte Rohbau seine Kasernengestalt – Treppen, Zimmer, Türen, Fenster und Ausstattung. Block V erhielt sogar erst um 1980 den noch heute bekannten grauen Rauputz. Signifikant war Hof 11, der unverputzt blieb, weil die Arbeiter im Vorfeld des Hafenbaus dringlicher im Wohnungsbau benötigt wurden. Bis zum Umbau des Gebäudes zur Jugendherberge zeigten die Ziegelsteinwände, wie es um den angeblich in Beton gegossenen unzerstörbaren Koloss in Wahrheit bestellt ist.

Unter den vielen Militäreinheiten der Anlage gab es einige, die einzigartig in der DDR gewesen sind und die daher für die Militärgeschichte eine herausragende Bedeutung haben.

Im Norden der Anlage betrifft das Block V, dessen nördlichen Bereich mit Fallschirmjägerbataillon und späterer Baueinheit sowie dessen südlichen Bereich mit dem einzigen Seelandebataillon der DDR (MSR-29). Teile dieses Mot. Schützenregiments, das 1961 zur Sicherung der Staatsgrenze nach Berlin befohlen worden war, erstreckten sich auch über Block II in Prora-Ost sowie über Block IV. Die 1981 in diesem benachbarten Block IV eingerichtete Offiziershochschule für ausländische Kader war ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal. Zeitgleich entwickelte sich der südliche Teil von Block V zum größten Reservistenregiment in der DDR. Das Gelände behielt somit seine exponierte systemstabilisierende Funktion für den SED-Staat (vgl. S. 94 ff.).

Im Süden der Anlage entwickelte sich die in der DDR einzigartige Militärmusikschule, die im September 1975 an der Militärtechnischen Schule ‚Erich Habersaath‘ (Block II) eingerichtet worden war. Der heute südlichste Block I blieb seit 1952 Angehörigen von NVA und Grenztruppen als Erholungsheim vorbehalten – benannt nach dem Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht (1893–1973). Auch ein Kinderferienlager gab es dort.

Waren in Prora zunächst Kampfverbände stationiert, so entwickelte sich der Ort seit Ende der 1960er Jahre zu einem Gelände, das vorwiegend militärischen Ausbildungszwecken diente.

Nicht nur die Bausoldaten, auch viele andere Grundwehrdienstleistende, mitunter auch darüber hinaus, verbinden mit dem Ort häufig traumatische Erfahrungen:

„In den 18 Monaten bekam ich nur 1x Ausgang“, berichtet ein ehemaliger Soldat im Internet aus der verbrachten Zeit im angrenzenden Abschnitt der heutigen Jugendherberge:

„Schlimmer konnte Zuchthaus nicht sein. Urlaub hatte ich 6x. Wenn ich die An- und Abreise abziehe, war ich genau neun Tage zu Hause. Es fällt mir heute schwer, mich an diese unmenschliche Zeit zu erinnern. Ich sah manch anderen Soldaten in diesen 18 Monaten aus Verzweiflung weinen.“

Im Unterschied zu den Bausoldaten belastete in den Waffeneinheiten die zum Teil perfide Entlassungsbewegung (‚E‘-Bewegung), ein inoffizielles, aber weithin geduldetes hierarchisches System in den Einheiten, das mit der Schikane jüngerer Jahrgänge verbunden war.

Positivere Erinnerungen mit Prora verbinden viele Fallschirmjäger, ehemalige Offiziere, etliche Zivilangestellte und auch Soldaten, die in Prora eine Ausbildung erhielten, etwa in der Militärtechnischen Schule in Prora-Ost. Nicht zuletzt auch wegen dieser unterschied-14lichen Sicht auf Prora beziehungsweise der Perspektive, aus der der SED-Staat wahrgenommen wurde und wird, blieb die Aufarbeitung bequemerweise einfach liegen – und fokussierte sich auf die touristisch ohnehin besser zu vermarktende Seebadplanung. Bei all dem verbindet alle eines: Die schweigende Hinnahme der einseitigen Interpretation und öffentlichen Darstellung des Ortes als „KdF-Bad“.15

Der Abwicklung des Militärs und der einseitigen Interpretation des Ortes folgte die Tilgung der Spuren. Vandalismus war das eine, politischer Wille und Nachlässigkeit der Behörden das andere. Erste umfangreiche Entkernungsarbeiten im Bereich der Jugendherberge (Block V) wurden im Vorfeld des Jugendevents ‚Prora03‘ vorgenommen, der Block dem Verfall preisgegeben. Das Einsehen kam spät. 2010 musste die Landesregierung einräumen, dass sich weder im Rahmen der Vorbereitungen auf das Jugendevent noch im Rahmen der Gestaltung der Jugendherberge eine Expertengruppe mit der Geschichte der DDR von Block V beschäftigt hatte.16

Zur Entwicklung der Blöcke seit 1945: Im nördlichen Bereich des Kolosses verblieben bis heute die teilweise gesprengten KdF-Rohbaublöcke VII und VI – ein Beispiel dafür, wie unvollendet das sogenannte „ehemalige KdF-Bad“ geblieben war. 2004 wurden diese Ruinen an einen unbekannten Investor verkauft.

Block V (Bereich der heutigen Jugendherberge) war bis zum Krieg baulich etwas weiter fortgeschritten. Nach dem Anbau eines großen Schornsteins und eines Kohleheizkessels (Mitte der 1990er Jahre abgetragen) ließ sich eine bereits vorbereitete Zentralheizungsanlage in Betrieb nehmen, weshalb sich hier kurz nach Kriegsende eine Brigade der Sowjetarmee niederließ. Die beiden einsam am Wald gelegenen heutigen Wohnhäuser links des Abzweigs der Straße, welche zum heutigen Jugendzeltplatz (Rezeption) führt, waren einst ein berüchtigter „Russenknast“ sowie eine russische Bäckerei. Die Sowjetarmee beherrschte also ein weites, von der Öffentlichkeit abgeschirmtes Terrain bis zur Mitte des Blocks.

Den Torso des südlichen Abschnitts von Block V bauten neben zivilen Kräften überwiegend kasernierte Volkspolizisten aus, welche sich mit Gründung der NVA zum Pionierbataillon 8 formierten. Gleichzeitig fand ein Teil des erwähnten MSR-29 in den Räumen Platz, ehe später das Reservistenregiment Militärtransportwesen Einzug hielt. In Block IV formierte sich währenddessen das Panzerregiment 8 aus dem „C“ Kommando der Kasernierten Volkspolizei (Abb. S. 220). Pionierbataillon 8 und Panzerregiment 8 wurden 1964 nach Goldberg verlegt. In Block IV etablierten sich weitere Teile des MSR-29 (1964–1980) und anschließend die Offiziershochschule (vgl. S. 225 f.).

Die Sowjetarmee verließ Prora um 1957. In ihre Räume, zum Teil um- und ausgebaut, zogen die Fallschirmjäger und zwanzig Jahre später die Bausoldaten ein.

Es schloss sich ein Kreis, als nach der politischen Wende in jenen Räumen nicht nur Asylbewerber aus dem Balkan unterkamen, sondern auch abziehende sowjetische Streitkräfte. DenkMALProra liegt daran, die gesamte Geschichte des Blocks zu dokumentieren und in Bezug auf die Bausoldaten auch Atmosphäre zu vermitteln: Es gilt, im künftigen Bildungszentrum die Winkel zu erhalten, in denen sie sich vor den Vorgesetzten „abduckten“ oder heimliche Gesprächsrunden hielten. Außerdem einen Klubraum mit dem typischen dunkelbraunen Deckenanstrich, einer an die Wand gemalten Rügenkarte und dem roten Steinholzfußboden. Fußböden spielten im Militäralltag eine signifikante Rolle – stets hatten sie zu glänzen und sie strömten den typischen Bohnerwachsgeruch aus. Nach Jahren noch erinnern sie daran, wie Menschen über die Gänge gejagt wurden.

Der relativ gut erhaltene Klubraum im Jahr 2007 (vgl. mit S. 88), als dessen Wiederentdeckung zur Idee führte, hier Aufklärung über die DDR-Geschichte von Prora leisten zu wollen. Seither ist mehr oder weniger absrakt von einem „künftigen Bildungszentrum“ die Rede, das neben der Jugendherberge (2011 eröffnet) entstehen soll.

Links: Gang der heutigen Jugendherberge, 8. Hof, 3. Etage, der am Ende zum Klubraum führte.

J. Kuhnt berichtet über die heutige Herberge aus den 1970er Jahren: „[…] Wenn man am hellen Tage unsere Kasernenanlage betrat, ließ man alle Hoffnungen fahren. Ein riesiger fünfstöckiger Bau mit ins Land springenden Seitenflügeln, die einmalig hässlich, da unverputzt, waren. Die Kompanieflure gingen landwärts und die Unterkünfte und Dienstzimmer zeigten seewärts. Das war im Sommer sehr schön und im Winter ,schweinekalt‘. Nicht selten kam es vor, dass beim morgendlichen Erwachen, Schnee im Zimmer lag, weil die Fenster undicht waren. Da aber sowieso bei offenem Fenster geschlafen wurde, die Heizung nichts taugte und es sowieso nur kaltes Wasser gab, war das auch egal. Gefroren haben wir im Winter fast immer. Aber durch das morgendliche Bad in der Ostsee, die permanente Kälte, waren unsere Körper so abgehärtet, dass es Erkältungskrankheiten einfach nicht gab. Gleich rechts, nach dem Passieren des KdL, lag der hölzerne Klub des Truppenteils mit integriertem Wachlokal. Geradeaus weiter kam man zum Stab und den Stabsdienstzimmern. In der Mitte des etwa 400 m langen Baus lag im Erdgeschoss das Verpflegungslager und die MHO (Militärhandelsorganisation), also die Verkaufseinrichtung, die wir während der Grundausbildung nicht betreten durften. […] Als Fazit möchte ich sagen, dass die meisten Soldaten und Offiziere den Wegzug von der Insel nach LEHNIN sehr bedauerten und einige Berufssoldaten die Verlegung nicht mitgemacht haben. Ihre Wurzeln auf der Insel waren zu stark, als das Sie für Ihre weitere Karriere die Insel aufgeben wollten. In der Regel wurde diesem Wunsch nachgekommen und die Männer in andere, auf der Insel stationierten Truppenteile versetzt. […] Wer kann sich noch an den Katastrophenwinter 78/79 erinnern, wo gerade die Fallschirmjäger für die Insel lebensrettende Maßnahmen durchführten. Ob sie nun schwangere Frauen aus der letzten Ecke der Insel auf einem Schlitten nach Bergen in das Krankenhaus gezogen haben oder Hefe für Brot von Bergen nach Saßnitz auf Skiern transportierten, um keine Hungersnot zuzulassen. Schneesprengungen um die Wege und Gleise wieder befahrbar zu machen oder in Bussen eingeschneite Kinder zu retten, waren nur einige der Handlungen, zu denen nur diese gut ausgebildeten und hoch motivierten Männer, die auf der Insel zur Verfügung standen, in der Lage waren. Die Insel ist schön und sehenswert ob nun im Winter oder im Sommer.“17

Block V

Jugend im Filzmantel

Ankunft und Entlassung aus Prora in den 1980er Jahren

Die steingrauen Uniformen der Nationalen Volksarmee (NVA) entsprachen in Schnitt und Farbe denen der Wehrmacht. Im Hintergrund (weißes Koppel) die gefürchtete Militärstreife.

Langersehntes Ende eines 18-monatigen Dienstes in den Reihen der NVA. Von den einstigen Grundwehrdienstleistenden fühlen sich heute nur wenige in der Lage, sich mit dem „Erlebnis“ Prora noch zu befassen.

Block V – nördlicher Abschnitt

Welch eine Geschichte! Um ein Haar wäre die Revolution im Jahr 1989 alles andere als friedlich verlaufen. Dann nämlich, wenn die in Alarmbereitschaft versetzten Fallschirmjäger tatsächlich ausgerückt wären, um die Leipziger Montagsdemonstration zu zerschlagen. Regimeeliten und Regimegegner hätten sich Auge in Auge gegenübergestanden. Die Fallschirmjäger blieben in der Kaserne, die Demo verlief friedlich.

Schon einmal trafen in der Geschichte Vertreter beider Seiten aufeinander – im Gebäude der heutigen Jugendherberge Prora. Sie begegneten sich auch hier nicht. Sie behausten vielmehr nacheinander jene Räume, die dem Gebäude eine über die KdF-Planungen hinausgehende Geschichte geben: Die Fallschirmjäger, deren Bataillon ab 1960 heimlich in Prora aufgestellt und ausgebildet wurde, um den Gegner im Ernstfall in dessen Hinterland zu schlagen. Und die Bausoldaten, die als Waffenverweigerer und damit als recht mutige Nein-Sager im DDR-Regime zu den Wegbereitern der Friedlichen Revolution gehörten. Das Fallschirmjägerbataillon zog 1982 nach Lehnin, näher dran am Klassenfeind in Westberlin, und machte damit Platz für die größte Baueinheit in der Geschichte der DDR.

Viele und billige Arbeitskräfte benötigte der Bau des Hafens im benachbarten Mukran; ein sozialistisches Großprojekt zum Zwecke der direkten Seeverbindung mit der damaligen Sowjetunion, nachdem das Bruderland Polen aufgrund der dort erstarkenden Reformbewegung unsicher geworden war.

In den Räumen der heutigen Jugendherberge waren auch Baupioniere untergebracht. Zudem kennen Reservisten und etliche Zivilangestellte das Gelände, ebenso die Herren aus der „Gitteretage“ im 2. Geschoss. Dort lagen die Räume der Stasieinheit („Verwaltung 2000“).

All diese Menschen hinterließen Spuren im Gelände um Block V und wurden wiederum durch Prora ganz individuell geprägt. Mit dem Ort verbindet sich eine politische Geschichte, bestehend aus diesen unzähligen individuellen Erlebnissen.

Prora ist eines der schwierigen Kapitel deutscher Geschichte. Und eines, das zeigt, wie schwer man sich mit dem Erinnern tut – vor allem hinsichtlich der DDR-Geschichte. Der Ort zeigt, wie Geschichte als Ballast entsorgt wurde und wird und wie vermarktungsstrategisch Halbwahrheiten gestreut werden: Allenthalben ist heute fast ausschließlich vom „früheren NS-Bad“, vom „ehemaligen KdF-Bad“, von den „KdF-Ruinen“ zu lesen und zu hören – eine fragwürdige Überhöhung. Das hat auch eine moralische Komponente: Solange Zeitzeugen leben, ist Prora auch ein Ort für die persönliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.

Prora mit all seinen Facetten, auch Absurditäten, war ein Stück Alltag in einem untergegangenen Land. Er muss an diesem Ort erzählt werden – mit den unterschiedlichen Perspektiven darauf. Da sind bauliche Überbleibsel wichtige Anhaltspunkte. Sie geben nicht nur jenen eine Orientierung, die in Prora unfreiwillig oder freiwillig einen Lebensabschnitt verbracht haben; sie animieren auch zum Erzählen auf der einen sowie zum Zuhören und Einordnen der komplexen Geschichte auf der anderen Seite.

In der Jugendherberge Prora gibt es nur noch wenig Authentisches aus der DDR-Nutzungszeit zu sehen. DenkMALProra, eine Initiative von Zeitzeugen und Sympathisanten, blieb nahezu allein im Kampf gegen das komplette Tilgen der noch sichtbaren DDR-Relikte. Ziel war es, den Ort als ein historisch gewachsenes Gemäuer kenntlich zu halten. Alltagsspuren wie Farbreste, Tapeten, Wandmalereien sollten in winzigen Ausschnitten erhalten bleiben, um von der tatsächlichen Geschichte künden zu können. Doch der Bauherr, der Landkreis Rügen, tat sich schwer. Offenbar sollte der Neuanfang in der Jugendherberge nicht von der jüngsten Vergangenheit überschattet werden, was übrigens dem politischen Willen weit über den Landkreis hinaus entsprach. Aber nicht nur das: Das Gebäude sollte in seiner „ästhetischen“ Grundstruktur wiederhergestellt werden, wie es hieß. Es wurde bis auf die Rohbausubstanz entkernt.

Die baulichen Tilgungen der Nutzungsphase des Blocks, die auch zur Verteuerung der Sanierung beitrugen, sind umso beklagenswerter, als bildliche Aufnahmen und Dokumentationen der einstigen Kaserne nur in geringer Zahl oder gar nicht existieren. Solches galt auf dem Armee-Gelände als potentielle Spionage. Doch eben auch nach der politischen Wende wurde die DDR-Geschichte Proras nirgendwo systematisch aufbereitet und niemand schien sich daran zu stören. Die Geschichte war auf dem Weg in die Vergessenheit.

Inzwischen, infolge des geschickten Vorgehens der Initiative DenkMALProra, gaben sich die Behörden gewillt, die Geschichte der Bausoldaten wieder aufleben zu lassen, wozu 2010 – zwanzig Jahre nach der Wiederherstellung der Deutschen Einheit – die Genehmigung einer kleinen, seitens der Initiative finanzierten und gestalteten Erinnerungstafel am Mehrzweckgebäude des Jugendzeltplatzes gehörte. Und auch in einem geplanten Bildungszentrum neben der Jugendherberge sollen die Waffenverweigerer dauerhaft zur Sprache gelangen. Allerdings ist fraglich, wann dieses Versprechen eingelöst wird; lediglich eine Ausstellung zum Thema Bausoldaten ist erstellt.

Bausoldaten gab es in der DDR seit 1964. Schon damals auch in Prora. Gegen ihren Willen hatten die Pazifisten zunächst beim Ausbau der Kasernen mitzuhelfen und sogar Schießplätze zu bauen. Rund 15.000 junge Männer wählten bis zum Ende der DDR jenen Sonderweg, der vielen von ihnen berufliche Nachteile bescherte. Mindestens ein Viertel von ihnen dürfte im Laufe der Jahrzehnte in Prora stationiert gewesen sein, zur Zeit des Hafenbaus (1982–1989) zeitweilig vier Kompanien mit insgesamt bis zu 500 Waffenverweigerern gleichzeitig. Wie andere Soldaten auch, hatten sie sich mit primitiven Unterkünften abzufinden:

„Pro ca. 20 Quadratmeter großem Zimmer für 6 Bausoldaten mit 3 eisernen Doppelstockbetten, einem Tisch und sechs Hockern als Inventar waren als Kür bis zu drei Topfpflanzen und ein gerahmtes Bild an der unverputzten geweißten Betonwand erlaubt.“18

Die Räume der heutigen Jugendherberge Prora wurden zu »Brutstätten oppositioneller Gedanken« und »zur Teststrecke für den aufrechten Gang«, wie es der Historiker und frühere DDR-Oppositionelle Bernd Eisenfeld formuliert hat.19

Die kuschelige Atmosphäre der wärmeisolierten Jugendherberge lässt es kaum mehr zu, den durch die Gänge heulenden Wind, die polternden dumpfen Geräusche des hellhörigen Baus und die Nächte hinter den einfachen Fenstern nachzuempfinden: „Durch eingepresste Aluminiumrahmenfenster pfiff der Ostseewind; die See rauschte.“20

Vor fast zwei Jahrzehnten begannen Zeitzeugen damit, ihre Geschichte zusammenzutragen. Die mühsame Arbeit gleicht einem Puzzle, in dem manche Teile noch immer lose nebeneinander liegen und andere aufgrund weiterer Erkenntnisse neu zusammengesetzt werden müssen.

Eine zentrale Rolle in der Geschichte der Aufarbeitung spielte in den vergangenen Jahren eine gemalte Rügenkarte in einem ehemaligen Klubraum der Bausoldaten. Die Karte zeigt exemplarisch, wie ein bauliches Relikt Einhalt gebieten, zum Nachfragen anregen und Antworten provozieren kann. Dieser Gemeinschaftsraum, der ursprünglich einmal in die Jugendherberge einbezogen werden sollte, jedoch bis heute nicht zugänglich ist, könnte Horizonte eröffnen. Er könnte das System von Staatsdienern und Verweigerern begreiflich machen, wie es sich am Ende der 1980er Jahre in Block V entfaltet hat. Zudem weist er auf ein Stück Nischenkultur hin, die sich überall in der DDR finden ließ.

Viele Spuren vor Ort sind verwischt. Das Wenige, was aus der DDR-Nutzungsgeschichte der Blöcke V und IV erkennbar ist, stammt zum überwiegenden Teil aus den letzten beiden Jahrzehnten der DDR. Die vorliegende Spurensuche beschränkt sich im Wesentlichen auf diese Zeit, mit Schwerpunkt auf der besonderen Geschichte der Bausoldaten. Er versteht sich als Impulsgeber für die selbstständige Erkundung des Ortes.

Zitiert wird im Folgenden vielfach aus anrührenden Erlebnisberichten aus den späten Jahren der DDR, zumeist verfasst aus jugendlicher Sicht. Manch einer, der hier unfreiwillig ausharrte, war damals gerade zwanzig Jahre alt. Ein Alter, dessen intensives Erleben häufig das gesamte weitere Leben prägt. Die verschiedenen Berichte verifizieren einander das jeweilige persönliche Empfinden.

Bei der Suche nach der Geschichte Proras, die über alle Einheiten und alle Dienstgrade hinweg abzubilden ist, sind wir auf weitere Zeitzeugenerinnerungen angewiesen. Insofern soll dieses Buch nicht nur informieren, es möchte auch zu weiteren Erlebnisberichten animieren. Fallschirmjäger wie auch Bausoldaten haben ihre Geschichte in den vergangenen Jahren mit viel Eigeninitiative aufgearbeitet, wobei auf beiden Seiten etliche Publikationen entstanden sind.

Ein bequemes Stöbern nach der Geschichte erlauben auch die Internetseiten www.denk-mal-prora.de und www.proraer-bausoldaten.de.Zu den wenigen Vorgesetzten, die sich dort zu Wort gemeldet haben, gehört der ehemalige Kulturoffizier Lothar Kühne, der wünscht: „Das virtuelle Museum und (hoffentlich) die Erinnerungsstätte im Block V des ‚Kolosses‘ in Prora sollten meiner Meinung nach dazu beitragen, dass:

Die jüngste deutsche Geschichte nicht in Vergessenheit gerät;

die Betrachtung und Wertung nie wieder einseitig vorgenommen wird und

die Jugendherberge (Block V), der Camping-, (=Appell-)platz, die Freizeit-(=Mobilmachungs-)hallen, die Sporthalle und das Rezeptions- (=Wach- und Arrest-)gebäude vielen jungen Menschen als Begegnungs- und Gedankenaustauschstätte zur Verfügung stehen und von ihnen auch in diesem Sinne genutzt werden.“

Bauliche Relikte, wie dieses der „Kaimauer“ des geplanten Seebades, „ziehen“ mehr als Gedenktafeln und Geschichten. Die „Kaimauer“ ist auch auf den Ortswegweisern vermerkt, während aus der Zeit des Kalten Krieges nur Weniges noch zu entdecken ist. Rechts ein NVA-Soldat vor der Mauer, 1972.

Die heimliche Aufrüstung in Prora Nord

Russische Besatzer (1945–1957) und Fallschirmjäger (1960–1982)

Der heutige Block V verkörpert wie kein anderer die heimliche Aufrüstung der DDR. Von hier aus gaben die russischen Befehlshaber Hilfestellung beim Aufbau der neuen Armee „ohne Geschrei“, wie Stalin es forderte. Um 1950 tummelte sich in Prora die größte Konzentration von kasernierten Volkspolizisten im Lande.

Details sind aus dem abgelegenen und abgeschirmten Gelände der sowjetischen Besatzer nicht bekannt. Nach Verlassen des Blocks entfaltete sich im Jahr 1960 das erste und einzige Fallschirmjägerbataillon in jenen Räumlichkeiten, die zunächst weiter ausgebaut und gereinigt werden mussten. Die Motivation der jungen Männer war groß. Inspirateur der Fallschirmjäger war vielfach der 1957 erschienene Roman von Harry Thürk: „Stunde der toten Augen“. Die Suche nach Abenteuer und die Verteidigung einer „besseren Gesellschaftsordnung“ gingen bei den meisten Soldaten Hand in Hand, als sie sich für die Elitetruppe der NVA bereiterklärten. Manch einer wurde auch hierher geschickt, ohne dass er wusste, was ihn erwartete. Der abgelegene Ort und das unverputzte riesige Gebäude war für nicht wenige zunächst ein Schock. „Hier gab es nichts, nur Kiefern, Wasser und Soldaten“, schreibt Gerhard Leutert, der das Fallschirmjägerbataillon mit aufbaute. Bei seiner Ankunft führte ihn der Kommandeur ans Fenster in der ersten Etage (heute Haupteingang der Jugendherberge), „öffnete es, drehte sich zu uns und sagte: Haben Sie Angst?“

Die Ruinen des unvollendeten KdF-Blocks nutzten die Fallschirmjäger zwei Jahrzehnte lang zu Abseil-, Nahkampf- und Sprungübungen. Bild oben: Appell auf der Regimentsstraße (heutige Fünfte Straße, Zufahrt zur Jugendherberge). Bild S. 33 unten: Der kleine Lande- heute Basketballplatz vor der Ruine Block VI.

„Mir platzte heraus; ‚Nein!‘ Daraufhin drehte er sich halb zum Fenster und schrie ‚Sprung!‘ Wir standen beide da wie belämmert. ‚Also habt ihr doch Angst!‘. Ich fasste mir ein Herz und antwortete: ‚Wenn wir springen, dann aber nicht ohne Fallschirm!‘ Da leuchteten seine schmalen Augen und er sagte: ‚Na, warum nicht gleich so, jetzt wissen Sie, wo sie sind!, und grinste dabei ganz schelmisch.“ 21

In Prora wurde eine schlagkräftige (mehrfach umbenannte) Truppe geschaffen, die bereits in den 1960er Jahren auf 500 Mann angewachsen war. Gesprungen wurde mit sowjetischen Fallschirmen.

Blick aus dem 5. OG im mittleren Treppenhaus der heutigen Jugendherberge Prora in den Hof ihres Eingangsbereiches:

1985 − Appellplatz

1995 − Wiese. „Ich konnte das Lagertor erkennen und ein daneben liegendes flaches Gebäude. Das Lagerkino. Davor ein großer schwarzer Platz und eine unendlich lange Lagerstraße vor dem kolossalen Bauwerk. Ich sah den Stacheldraht, der in einem Doppelzaun das Lager umschloss.“22

2008 − Zeltplatz

2011 − Herbergsbau. Zehn Jahre später wurde der Platz als Ausgleichsmaßnahme für den Raubbau an Waldfläche in Prora bepflanzt, mit der Folge der weiteren Entfremdung des Geländes, das eigentlich Gedenk-/Erinnerungsstättencharakter verdient hätte.

Opposition in Prora: Aus der Geschichte der Bausoldaten

Das im Ostblock einmalige militärische Kuriosum ‚Bausoldat‘ hielt die DDR-Führung streng geheim. Da der Kriegsdienst als Friedensdienst galt, durfte es Verweigerer im „Friedensstaat DDR“ offiziell nicht geben. Die Soldaten mit dem kleinen Spaten auf den Schulterstücken galten dem DDR-Regime als ‚feindlich-negative‘ Kräfte. Berufliche Aufstiegschancen blieben den meisten von ihnen versagt.

Das Spektrum der Ziele, Bausoldat zu werden, so fasst es der ehemalige Bausoldat Thomas Zimmermann zusammen,

„reichte vom christlich oder humanistisch-ethisch motivierten Pazifismus bis hin zu dem Ziel, mit dem waffenlosen Dienst ein Zeichen für Frieden und Abrüstung zu setzen, umfasste aber auch jene das System ablehnende Radikaloppositionellen, die zwar jeglichen Waffengebrauch in der DDR-Volksarmee verweigerten, für einen Dienst in der Bundeswehr aber durchaus offen waren. […] Der Versuch der Integration in den Militärapparat musste sich geradezu kontraproduktiv erweisen, da wir die Wehrfähigkeit nie zu stärken vermochten. Wir waren und blieben vielmehr das ‚klappernde Schutzblech am Prunkwagen des Sozialismus und seiner Armee‘.“23

Weil zum 18-monatigen Grundwehrdienst bis zum 27. Lebensjahr einberufen werden konnte, ließen sich die Machthaber bei den Bausoldaten Zeit mit der Einberufung. Etliche von ihnen waren bereits Familienväter. Diese Situation wurde für viele junge Männer besonders schwer, zumal es üblich war, die jungen Leute aus dem Süden (Sachsen, Thüringen) in den Norden zu verfrachten und umgekehrt. Die meisten Spatensoldaten waren zwischen 23 und 26 Jahre alt; manch einer älter als der kommandierende Vorgesetzte.

Bausoldaten waren auf Rügen auch an anderen Orten, in größerer Zahl zum Beispiel in Sassnitz, stationiert. In Block V aber entstand 1982 die größte Baueinheit in der Geschichte der DDR.

Die meisten jungen Leute schworen sich bereits bei ihrer Einberufung, Widerwillen zu zeigen und nur auf äußersten Druck hin den Befehlen zu gehorchen. Das war nicht ungefährlich: „Insgesamt ergab sich für mich der Eindruck von unseren stolzen deutschen Volksoffizieren wie folgt“, schreibt der ehemalige Bausoldat Hendrik Liersch:

„oft alkoholabhängig und meist begrenzt der deutschen Sprache in Schriftund Sprachform mächtig. […] Das bestärkte meine ständige Angst und ein Gefühl des Ausgeliefertseins, gerade Macht gepaart mit Dummheit ist gefährlich beim Katz und Maus spielen, wenn man selber die Maus ist.“24

Eine Erfahrung, die manch anderer aus dem eigenen Erlebnishorizont bestätigen mag. Dass es auch gebildete Vorgesetzte gab, zeigt diese Broschüre.