Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lippe Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

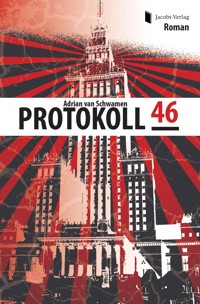

Nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, der weite Teile der Erde unbewohnbar gemacht hatte, beschloss die Menschheit 1946 mit dem „Protokoll 46“ das gemeinsame Überleben zu sichern und den verwüsteten Gebieten die Chance zu geben, sich auf natürliche Weise zu regenerieren. Dafür wurde mit allen verfügbaren Ressourcen ein zentralisierter Planstaat geschaffen, der Platz für alle bot und vom Rest der Welt isoliert war. In dieser perfekt organisierten Welt, die jedem Menschen die Befriedigung aller materiellen Bedürfnisse verspricht, lebt Nathan ein komfortables, sorgloses und meist eintöniges Leben. Doch bei einem Blick hinter die Zäune, die ihn umgeben, offenbart sich mehr, als er zunächst glaubte …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Adrian van Schwamen

Protokoll 46

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Copyright 2018 by Jacobs Verlag

Dr. Hans Jacobs, Hellweg 72, 32791 Lage

Gestaltung Umschlag: iguana-design

ISBN 978-3-89918-817-2

Aus dem am 8. Mai 1946 erlassenen Protokoll 46, von den vorläufigen, demokratisch gewählten Repräsentanten aller zu diesem Zeitpunkt existierenden Nationen beschlossen und unterzeichnet, in dem die Aufhebung nationaler Zugehörigkeiten zum Wohle einer neu zusammengefassten Gemeinschaft festgehalten wurde, ergehen folgende Leitsätze des Systems:

Du bist ein Teil der Gemeinschaft. Vertraue der Gemeinschaft und leiste deinen Teil.

Du hast das Recht auf Arbeit und Ausbildung.

Du hast das Recht auf Sicherheit.

Du hast das Recht auf grundlegende Versorgung.

Du hast das Recht auf körperliche Unversehrtheit.

Du hast das Recht auf soziale Integrität.

Du hast das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Du hast das Recht auf Rückzug und Privatsphäre.

Du hast das Recht auf Selbstbestimmung.

Das System fundiert auf der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft lebt durch das System.

„Und ich sah einen Engel niedersteigen aus dem Himmel, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in der Hand.“

Offenbarung des Johannes 20,1

Kapitel 1 – Über Zäune und Grenzen

Du bist ein Teil der Gemeinschaft. Vertraue der Gemeinschaft und leiste deinen Teil.

Barfuß. Nathan war noch nie zuvor barfuß nach draußen gegangen. Doch nachdem ihm schon so oft vorgeschwärmt wurde, was für ein befreiendes Gefühl das sei, wollte er es auch einmal ausprobieren. Und er musste sich eingestehen, an dieser Aussage war etwas dran. Zumindest empfand er dies so lange, bis sich das erste spitze Steinchen in seinen großen Zeh bohrte. Nachdem er dieses entfernt hatte, nahm die Begeisterung weiter stetig ab. Was hatte er auch erwartet? Ein völlig neues Lebensgefühl dank der Abwesenheit von Schuhen? Nein, er brauchte etwas mehr, um der Monotonie zu entfliehen, die ihn inzwischen von Tag zu Tag mehr zu erdrücken schien. Barfuß über den Rasen, das, so dachte er, wäre doch mal was. Aber über richtigen Rasen, nicht über den perfekt gleichmäßigen, monoton grünen in den Gärten der Wohnkomplexe. Und so durchquerte er die Siedlung und ging geradewegs auf den Wald zu.

„Hey Nathan, haben die dir die Zuschüsse gestrichen oder warum läufst du hier ohne Schuhe durch die Gegend?“ Nathan wandte sich um. In der Tür zu einem Wohnblock stand Erik, sein Freund aus Jugendzeiten, und grinste ihn an.

„Ich wollte heute mal was anderes ausprobieren“, gab Nathan zurück. Eriks Grinsen wurde breiter.

„Und da hast du dich in deiner wilden Abenteuerlust dazu entschieden, heute mal auf Schuhe zu verzichten? Aber pass auf, zu dieser Jahreszeit wimmelt es in den Straßen nur so von den gemeinen Kieselsteinen, die sich gerne mal zwischen menschlichen Zehen einnisten.“

„Mit kleinen Dingen scheinst du dich ja bestens auszukennen“, konterte Nathan, wenig stolz auf die Tatsache, dass ihm dazu nichts Besseres eingefallen war. Zumindest Erik schien sich daran nicht zu stören und fing herzlich an zu lachen.

„Wohin gehst du?“, fragte Erik, immer noch ein wenig glucksend.

„Ich wollte mich ein wenig apathisch an den Waldrand stellen und die Gedanken schweifen lassen. Und du?“

„Grillfeier bei den Damen in Kreis 17, meine Frau nimmt mich dankenswerterweise mit. Ich hatte mich heute Morgen schon gefragt, was ich nur mit meinem freien Tag anstellen soll, gleich gefolgt von der Frage, wo ich bloß gegrillte Zucchini herbekomme. Schon mal so etwas gegessen?“

„Nein.“

„Da hast du was verpasst. Ich frage mich wirklich, wie ich bisher immer nur saftiges Fleisch auf den Grill packen konnte, wo das doch mit trockenem und fadem Gemüse auch funktioniert.“

„Wie konntest du nur!“

„Ich weiß. Naja, jedenfalls muss ich jetzt los, die Damen haben gemerkt, dass man von ein wenig Gemüse und Getratsche nicht satt wird, also musste ich ein paar Brötchen von Zuhause holen.“

„Komm doch einfach mit, wir holen uns ein paar Bier und machen uns einen entspannten Nachmittag.“

Erik senkte nachdenklich den Kopf und schaute nach kurzer Zeit wieder strahlend auf.

„Mein Herr, Ihre Argumente sind stichhaltig und ich sehe mich gezwungen, der Sache nachzugehen. Aber lass uns vorher noch mal in meine Wohnung gehen, dann hole ich noch meinen Golfschläger.“

„Wozu brauchst du einen Golfschläger?“

„Wozu brauche ich ihn nicht?“

„Das ergibt natürlich Sinn. Auf geht’s!“

Zwei Bier und eine halbe Stunde später standen die beiden am Waldrand, die inzwischen dritte Flasche schon geöffnet in der Hand.

„Weißt du“, begann Nathan, „manchmal frage ich mich, was uns eigentlich davon abhält, den Wald zu betreten. Ist es wirklich die Angst vor den Gefahren, die dort angeblich lauern? Oder sind wir inzwischen einfach nur zu bequem, um über unsere gewohnten Grenzen hinaus zu gehen?“

„Spontan würde ich sagen, es ist der Maschendrahtzaun mit Stacheldraht am oberen Ende.“ Mit diesen Worten stellte Erik seine Flasche hin, nahm Anlauf und machte einen weit ausgeholten Schwung mit dem Golfschläger. Er traf das vor ihm liegende Brötchen genau mittig, und im hohen Bogen flog es Richtung Zaun, wo es im Stacheldraht hängen blieb.

„Respekt! Aber mal im Ernst, die Siedlung ist schön, wir haben alles, was wir brauchen. Soll das dann aber etwa schon alles sein?“

„Ich weiß ja nicht, wie oft du mit Golfschlägern auf Bäckereiprodukte einhaust, aber für mich ist das genug Abwechslung für einen Tag.“

Wieder schwang Erik den Schläger, traf aber nicht richtig, und das Brötchen kullerte nur lustlos ein paar Meter vorwärts.

„Gib mal her!“, sagte Nathan und entriss Erik den Schläger, wobei dieser ins Straucheln geriet und beinahe sein Bier umstieß.

„Du kannst doch gar nicht golfen.“

„Irgendwann ist immer das erste Mal!“

Mit voller Kraft schwang er den Schläger, und das Brötchen flog geradewegs über den Zaun, dicht gefolgt von dem Golfschläger.

„Verdammt!“, wütete Erik.

„Tut mir echt leid“, sagte Nathan, konnte sich dabei aber ein Lachen nicht verkneifen. „Ich besorge dir einen neuen.“

„Der Schläger ist mir egal, ich spiele sowieso lieber Tennis. Aber wir hätten noch fast ein Dutzend Brötchen verspielen können.“

„Dann holen wir eben deinen Tennisschläger.“

Als ob er ihn nicht gehört hätte, wandte Erik sich ab und schaute peinlich berührt auf den Boden. Nathan spähte über den Zaun. Dort, nur fünf Meter entfernt von ihm lag der Golfschläger, aber da war noch etwas anderes.

„Hey Erik, da liegt ein Tennisschl …“

„Da musst du dich irren!“

„Ist das dein …“

„Nein, und jetzt halt dein Maul und trink dein Bier.“

Grinsend nahm Nathan einen Schluck und starrte auf die beiden verlorenen Gegenstände. Etwas traurig musste er daran denken, wie das für ihn vor einigen Jahren kein Problem gewesen wäre.

*

„Komm jetzt rüber, du Feigling!“

Der kleine Samuel stand wie gebannt vor dem meterhohen Zaun und schaute zu, wie seine Schwestern ihn von der anderen Seite aus angrinsten.

„Jetzt trau dich schon!“ Marietta, die ältere der beiden, deutete auf das frisch ausgehobene Loch am unteren Rand des Maschendrahts.

„Deswegen bist du doch mitgekommen!“ Ungeduldig tippelte sie demonstrativ mit dem Fuß, während Tamara, Samuels unwesentlich ältere zweite Schwester, sich kläglich am Baum hochzuziehen versuchte. Nach wenigen Ästen verlor sie den Halt und fiel, den Hintern voraus, dumpf zu Boden.

„Verdammt! Das hatte ich mir einfacher vorgestellt …“

„Lass mich mal.“ Marietta, die schon in zwei Tagen sechzehn werden würde, stellte sich wesentlich geschickter an und schaffte es bis dicht unter die Krone. Man merkte ihr an, dass sie sich schon öfter über den Zaun gewagt hatte. Betont gelangweilt saß sie nun auf einem der dickeren Äste und schaute füßebaumelnd zu Tamara hinab.

„Angeberin!“, rief diese zu ihr hoch und versuchte es erneut, scheiterte aber, als sie sich bei der Tragfähigkeit eines dünneren Astes verschätzte und hinabstürzte.

„Und du bist wohl etwas zu fett geworden!“, plärrte Marietta herunter.

Tatsächlich war Tamara ihre Körperfülle betreffend über dem Durchschnitt, was allerdings nicht viel aussagte. Das Gewicht der Mädchen ihres Alters, ihrer Größe und ihrer Statur variierte in der Regel um maximal drei Kilogramm, und diese Zahl wurde mit zunehmendem Alter noch kleiner. Diese Tatsache, sei sie nun von Gott gegeben oder von staatlich kontrollierter Gesundheitsverordnung aufgezwungen, veranlasste Tamara, die Lästereien ihrer Schwester wohlwollend zu belächeln.

„Ich traue mich ja wenigstens, es zu versuchen, was hier nicht jeder von sich behaupten kann.“ Sie wandte sich zu Samuel um, der inzwischen zumindest neben dem Loch stand, und streckte ihm die Zunge raus.

„Ich komme ja schon“, rief er ihnen schließlich zu. Und dann, alle Bedenken verdrängend, wühlte er sich durch die kleine Aushöhlung Richtung Wildnis. Als er sich auf der anderen Seite wieder aufrappelte, musste er feststellen: Es fühlte sich großartig an. Nicht die bloße Tatsache, dass er auf der anderen Seite war. Vielmehr die Gewissheit, sich mal über etwas hinweggesetzt zu haben. Alle anderen in seinem Alter – er war stolze zwölf Jahre alt – gingen nach der Schule entweder direkt nach Hause oder trafen sich in den Sportanlagen. Das war auch immer spaßig, keine Frage, und er wäre auch lieber zum Fußballspielen gegangen, dem momentanen Lieblingssport seiner Mitschüler. Aber nun war er recht glücklich darüber, dies heute einmal nicht gemacht zu haben. Voller Euphorie lief er auf den Baum zu, stolperte und fiel prompt auf die Nase. Unter dem schallenden Gelächter seiner Schwestern stemmte er sich hoch, schaute hinter sich auf den Boden und stutzte.

„Warum liegt hier ein Federballschläger?“

„Keine Ahnung“, rief Marietta, die inzwischen kaum noch im Blättergewirr zu erkennen war. „Da liegt so manches Seltsames herum. Flaschendeckel, Walnüsse, ich habe sogar mal ein halb verrottetes Küken gefunden.“

„Wie soll denn ein Küken hierherkommen?“

„Was weiß denn ich? Jetzt komm hoch!“

Nach etlichen Fehlversuchen Samuels, den Baum zu erklimmen, die an Unbeholfenheit die Bemühungen Tamaras spielend in den Schatten stellten, und Mariettas Zugeständnis einiger Höhenmeter, die sie zum Wohle der körperlichen Unversehrtheit ihrer Geschwister hinabstieg, fanden sich die drei auf einem Ast zusammen.

„Wirst du es vermissen?“, fragte Tamara zu ihrer Schwester gewandt.

„Was? Mit euch abzuhängen? Mit Sicherheit nicht.“ Hämisch grinsend kniff Marietta den beiden in die Oberschenkel.

„Au!“, entfuhr es Samuel.

„Weichei!“, blaffte Tamara ihn an und schlug ihm auf die Schulter. „Nein, du weißt, was ich meine.“

Natürlich wusste sie es. Jeder, der kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag stand, machte sich über seine Zukunft Gedanken und musste sich mit der Tatsache abfinden, seine Verwandten womöglich nicht mehr wiederzusehen, ebenso wie die Heimat, die Schulfreunde und, in Mariettas Fall, diesen wunderschönen Platz auf diesem Baum. Am Ersten des Monats nach ihrem Geburtstag würde man sie und alle im gleichen Monat Geborenen abholen und in die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen schicken. Die meisten Kinder freuten sich darauf. In den Einrichtungen entschied sich, welcher Arbeit man später nachgehen, wo man hinziehen, ja sogar welchen Partner man zugewiesen bekommen würde. Und nach ein paar Jahren kam man als fertiger Teil der Gesellschaft wieder heraus, mitsamt gesicherter Zukunft, angemessenem Zuhause und einem Partner fürs Leben. Und sollte man später doch merken, dass Arbeit, Haus oder Partner nicht zu einem passten, wurde man einfach neu vermittelt. Das kam allerdings so gut wie nie vor. Das System dahinter war perfekt. Und so blieb Marietta nur eine Antwort.

„Ich glaube, ich bin eher neugierig. Außerdem kommen wir ja vielleicht in die gleiche Siedlung. Kommt bei Geschwistern angeblich recht oft vor.“

„Das wäre toll“, seufzte Tamara. Ihr blieben noch drei Jahre zu Hause, aber sie sprach schon jetzt sehr oft darüber und über die Zeit danach. Viel öfter noch als ihre Schwester.

„Nun mach dir mal keinen Kopf. Du weißt doch: Du bist ein Teil der Gemeinschaft. Vertraue der Gemeinschaft und leiste deinen Teil.“ Samuel hatte sofort das Bild einer großen Steinplatte vor Augen, in welche eben dieser Spruch eingraviert war. Solche standen vor der Schule, den Sportanlagen und vielen anderen öffentlichen Gebäuden. Jeder konnte ihn wortgetreu aufsagen, und jeder nahm ihn ernst.

„Wenn du meinst.“ Tamara wandte sich ab und griff nach dem nächsthöheren Ast. „Uns wirst du mit Sicherheit fehlen. Wen sollen wir sonst anschwärzen, wenn wir im Wald erwischt werden?“

„Im Zweifelsfall ist immer der dumme Junge schuld“, gab Marietta zurück. Tamara, die sich gerade in eine Astgabel über ihnen quetschte, prustete los. Samuel war von der Aussage nicht wirklich begeistert, lachte aber trotzdem mit. Er selbst war noch recht unentschlossen, was er von der ganzen Sache mit den Bildungseinrichtungen halten sollte, wusste aber auch nicht, was er für eine Alternative hätte.

*

Energisch drückte Nathan auf die Klingel. Dem Klingelsturm, den er von draußen mit anhören konnte, folgte das laute Stapfen auf Treppenstufen und das immer deutlichere Fluchen eines Mannes, der mit Besuch nicht mehr gerechnet hatte und offensichtlich auch nicht darüber erfreut sein würde. Mit einem Ruck zog er die Tür auf und starrte mit genervtem Gesichtsausdruck auf den Besucher, beruhigte sich jedoch augenblicklich, als er diesen erkannte.

„Nathan?“, sagte Erik sichtlich irritiert, während er sich gähnend eine Hand vor den Mund hielt.

„Guten Abend Erik!“

„Was ist los? Und warum hast du einen Spaten dabei?“

„Warum hast du keinen Spaten dabei?“

„Komm mir bloß nicht so“, erwiderte Erik, der nun tatsächlich ein wenig genervt wirkte. „Wenn du hier bist, um mir dumme Sprüche reinzudrücken …“

„Gut, dann eben auf den Punkt gebracht: Wir holen deine Schläger wieder, also zieh deine Schuhe an, schnapp dir eine Schaufel und los geht‘s.“

Erik setzte einen Blick auf, als wollte er Nathan am liebsten die Tür vor der Nase zuschlagen.

„Das ist doch nicht dein Ernst. Es ist fast elf. Meine Frau ist immer noch sauer, weil ich mich vor der Grillfeier gedrückt habe. Wenn sie erfährt, wer uns gerade wach geklingelt hat, wird sie mit Sicherheit auch wenig begeistert sein. Glaubst du wirklich, sie erlaubt mir jetzt noch, mit dir wegzugehen? Wir müssen morgen arbeiten“, sagte er und machte Anstalten, die Tür zu schließen, aber Nathan setzte energisch einen Fuß in den Türrahmen und legte Erik eine Hand auf die Schulter.

„Ich habe noch ein paar Flaschen Bier übrig.“

„Schatz!“, rief Erik die Treppe herauf. „Das war ein Kollege, ich habe bei der Arbeit wohl nicht abgeschlossen und er hat keinen Schlüssel. Ich muss nochmal kurz weg.“

„An einem Sonntag? Was macht jemand an einem Sonntag bei der Arbeit?“, wehte die verschlafene Stimme von Eriks Frau aus der oberen Etage herunter.

„Ähm … freiwillige Zusatzarbeit“, erwiderte Erik.

„In einer Metzgerei?“

„Die Zubereitung von Schweinemett ist für ihn wie Freizeit. Willst du ihn dafür jetzt verurteilen?“

„Nein, aber …“

„Ja also, ich bin gleich wieder da!“, rief er noch flüchtig und senkte dann seine Stimme. „Los jetzt, bevor sie merkt, was für eine absolut dämliche Geschichte ich ihr da aufgetischt habe.“

„Du glaubst also, ein Typ mit Schweinemettfetisch, der sonntags arbeitet, sei zu weit hergeholt?“

„Nein, den gibt’s wirklich, kommt jeden Sonntag. Ist aber kein Kollege von mir. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo er herkommt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er sprechen kann.“

„Was ist das denn für ein Typ?“, fragte Nathan ungläubig.

„Wir nennen ihn immer den Mett-Mann.“

„Warum lasst ihr den überhaupt rein?“

„Seine Gewürzmischung ist eine Offenbarung. Und jetzt bloß schnell weg.“

In Windeseile standen die beiden wieder vor dem Zaun, ausgerüstet mit Schaufeln und Taschenlampen, und tranken die letzten Schlucke aus ihren Flaschen.

„Na dann fang mal an“, begann Erik und stieß Nathan in Richtung Zaun.

„Wem gehören die Schläger nochmal?“, erwiderte Nathan und machte demonstrativ ein paar Schritte wieder zurück.

„Wessen Idee war das gleich nochmal?“

„Ist ja gut … Feigling“, sagte Nathan, schritt an den Zaun heran, zögerte noch kurz und machte dann den ersten Spatenstich. Wenige Momente später begann auch Erik und innerhalb kürzester Zeit war das Loch groß genug, um hindurch zu kommen. Und wieder musste Nathan zögern.

*

Marietta war inzwischen schon fast drei Jahre fort, seitdem hatten ihre Geschwister nichts mehr von ihr gehört. Es ist nicht so, dass er damit nicht gerechnet hätte. Trotzdem war Samuel, der selbst sehr darunter litt, doch sehr überrascht, wie nahe Tamara das Ganze ging. Sie war wesentlich distanzierter als früher, die gemeinsamen Ausflüge zum Zaun hörten nach und nach komplett auf, und auch sonst hatte sie recht wenig Kontakt zu anderen Menschen. Es tat Samuel leid, sie so zu sehen, er musste sich jedoch eingestehen, dass er es als recht unverständlich empfand. Ab dem ersten Tag in der Gesellschaft wurde man darauf vorbereitet, sich irgendwann von seinem alten Leben zu trennen. Die Wenigsten hatten damit Probleme, aber manche verfielen in die sogenannte Erstetappenkrise. Von diesen Wenigen kamen die Meisten nach einigen emotionalen Tiefpunkten wieder auf den vorgezeichneten Pfad, spätestens kurz bevor sie abgeholt wurden. Es gab aber noch den einen Fall unter tausenden, der aus diesen Tiefen nicht mehr herauskam. Diese speziellen Fälle wurden ebenfalls abgeholt, jedoch gesondert, und kamen in die psychologischen Einrichtungen der Regierung. Keiner wusste wirklich viel darüber, das Resultat war aber letztlich das gleiche wie das des üblichen Weges. Man landete mitsamt Lebenspartner in einer der Siedlungen.

Tamara drohte, einer dieser Fälle zu werden. Fast drei Jahre ging es nun schon so, sie wurde immer stiller und ging immer weniger vor die Tür. Samuel hatte seine Eltern schon das ein oder andere Mal dabei belauscht, wie sie darüber redeten, es zu melden. Anfangs wollte er seine Schwester warnen, aber ihm wurde immer mehr bewusst, dass es wohl das Beste für sie wäre. Nun sollte es noch genau einen Monat dauern, bis Tamara ihr Zuhause würde verlassen müssen. Samuel konnte schon seit Tagen nicht gut schlafen. Ihn plagten die Sorgen um Tamara, um Marietta und auch um sich selbst. Würde er auch solche Schwierigkeiten haben? Immerhin wäre er dann mit seinen Eltern alleine. Klar, er hatte auch viele Freunde, doch er hatte, was unüblich war, schon immer ein besseres Verhältnis zu seinen Geschwistern als zu seinen Altersgenossen gehabt. Es war letztlich auch unvernünftig. Von Geschwistern wurde man irgendwann zwangsläufig alleine gelassen, die Freunde gleichen Alters machten jeden Schritt mit einem zusammen. Mit etwas Glück sah man sich danach noch öfter. Samuel jedoch musste bei dem Gedanken an die Leute in seinem Alter nur müde lächeln. Von diesen Deppen würde er wohl niemanden richtig vermissen. Von eingebildeten Proleten bis hin zu kaum erträglichen Narzissten war alles vertreten. Die Meisten lagen irgendwo im angenehmen Bereich abseits solcher Extreme, aber der selektiven Wahrnehmung war es zu verdanken, dass Samuel dies meistens anders empfand. Vor allem im Beisein des wohl größten Idioten, den er sich nur vorstellen konnte. Sein Name war Cedric, er hatte ein Gesicht, das Samuel an die Beschaffenheit eines fetten runden Pfannkuchens erinnerte und die Abneigung gegen ihn beruhte offenkundig auf Gegenseitigkeit. Dies könnte an grundlegenden Differenzen liegen, vielleicht aber auch daran, dass Samuel ihn bei der ersten Begegnung auf besagte Ähnlichkeit aufmerksam gemacht und das Ganze auf das Erbgut mütterlicherseits zurückgeführt hatte, er konnte es sich aber nicht eindeutig erklären. Bei ihm würde er sich jedenfalls freuen, sollte er ihn nicht mehr wiedersehen.

Momentan aber waren seine Gedanken bei Tamara, und während er in Gedanken verloren in seinem Bett liegend zur Decke starrte, bemerkte er nicht, wie seine Schwester sich an ihn heranschlich. Mit einem Ruck zog sie ihm die Bettdecke weg und Samuel hätte fast aufgeschrien. Erschrocken wich er in die Ecke seines Bettes und machte ein kleines Licht an. Und was er dann sah, überraschte ihn fast noch mehr. Eine hellwache Tamara stand vor Freude strahlend in seinem Zimmer.

„Was zur Hölle …“, fuhr er sie an. Sie packte ihn an der Schulter und zog ihn auf die Beine.

„Los, zieh dir was an, wir treffen uns gleich am Zaun.“

„Aber …“, doch Samuels Widerworte verhallten ins Leere, Tamara war schon wieder losgestürmt. Mit müden Augen schaute er auf die Uhr. Kurz vor elf. Welcher Depp kam schon auf die Idee, um kurz vor elf noch vor die Tür zu gehen? An einem Sonntag? Genervt zog Samuel sich etwas über. Zum Glück waren seine Eltern eher von der Sorte Mensch, die zu normalen Zeiten schlafen ging und sich dann auch nicht stören ließ. Sich aus der Wohnung zu schleichen, stellte also kein Problem dar, trotz fehlender Motivation. Am Zaun angekommen traf er auf eine immer noch strahlende Tamara.

„Und? Was gibt es hier so wichtiges zu sehen?“

„Ich haue ab!“, sagte Tamara entschlossen. Samuel schaute sie verdutzt an. Dann wandte er sich ab und fing an zu lachen.

„Viel Spaß. Wenn du wieder da bist, musst du mir alles erzählen“, sagte er und war schon dabei zu gehen, da packte Tamara ihn am Arm und zog ihn zurück.

„Es ist mein Ernst, ich lasse mich hier nicht abholen und in irgendeine Form gießen. Ich haue von hier ab, mitten durch die Wälder, und ich werde nicht wiederkommen.“

Wortlos starrte Samuel sie an. Es musste ein Scherz sein, da war er sich sicher. Doch da bemerkte er einen prall gefüllten Rucksack, der an den Zaun gelehnt hinter ihnen stand. Es war kein Scherz, seine Schwester wollte flüchten.

„Aber wohin willst du? Und was willst du machen? Das ist doch absoluter Schwachsinn.“

„Nein, es ist Schwachsinn, sein Leben lang nur nach einem vorgegebenen Muster zu leben, alle Entscheidungen jemand anderen treffen zu lassen und sich dann in einer Siedlung einpferchen zu lassen. Das kann doch nicht normal sein.“

„Aber jeder macht das so. Seit Jahrhunderten. Und es geht allen gut, alle sind zufrieden und sicher, wo liegt also dein Problem?“

„Du klingst wie ein Lehrer“, sagte Tamara und schulterte den Rucksack. „Vielleicht will ich gar nicht nur zufrieden sein, und ich frage mich manchmal, ob wir unsere Sicherheit nicht mit was anderem verwechseln. Meine Entscheidung steht fest, ich wollte mich hier eigentlich nur von dir verabschieden.“

Ungläubig schüttelte Samuel den Kopf.

„Da draußen ist doch nichts, nur Bäume, Wiesen und wilde Tiere.“

„Kann man sich da so sicher sein?“, fragte sie mit einer Selbstverständlichkeit, als würde hinter den nächsten Bäumen das nächste Haus, eine Siedlung oder gar eine Stadt auf sie warten. Sie umarmte Samuel fest, gab ihm noch einen Klaps auf den Hinterkopf und zwinkerte ihm zu.

„Man sieht sich auf der anderen Seite!“, sagte sie, schlüpfte unter dem Zaun hindurch und zog ihre Sachen hinter sich her.

„Bis dann“, erwiderte Samuel mehr an sich selbst gerichtet, immer noch vollkommen überfordert von der Situation.

Der riesige Rucksack tauchte in den Blätterwald ein, und mit einem Mal war er allein.

*

„Nun mach schon!“, sagte Erik an Nathan gewandt. „Erst große Töne spucken und dann nichts machen oder wie?“

„Lass mich doch mal kurz abwägen.“

„Was willst du da groß abwägen?“

„Keine Ahnung, ich glaube einfach, die Begeisterung von vorhin hat mich inzwischen verlassen.“

„Du bist echt ein feiger Depp. Jetzt rede dich nicht raus und geh da rüber. Ich komme sofort nach.“

Auch wenn Nathan es sich nicht gerne eingestehen wollte, er war tatsächlich zu feige. Ein Rückzieher wäre jetzt jedoch auch fehl am Platz, wo doch Erik extra seinetwegen mitgekommen war. Vielleicht auch des Bieres wegen.

„Aber er ist dabei, und das ist alles was zählt. Und jetzt Augen zu und durch!“, sagte er zu sich selbst, etwas lauter als geplant.

„Wer ist dabei?“, fragte Erik verdutzt.

„Niemand, habe laut gedacht.“ Er stellte die leere Flasche auf den Boden und kniete sich hin. Mit Mühe und Not quetschte er sich durch das Loch, er hatte sich beim Graben wohl etwas verschätzt. Auf der anderen Seite angekommen, fühlte er eine seltsame Mischung aus Respekt und Vertrautheit. Erik, der direkt hinter ihm wieder auftauchte, schien in seiner Reaktion konkreter zu sein.

„Als wäre man in einer völlig anderen Welt“, seufzte er und ging ein paar Schritte vorwärts. Nathan hob die beiden Schläger auf und wollte sich gerade auf den Rückweg machen, da rief Erik ihm etwas zu.

„Jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir es auch noch ein wenig genießen.“

„Eigentlich wollte ich nur …“

„Ach Quatsch. Eigentlich wollte ich heute Abend die allwöchentlichen Lästereien meiner Frau über ihre angeblichen Freundinnen anhören und dabei genüsslich Richtung Traumland abdriften. Jetzt bleib halt noch hier.“ Doch in diesem Moment raschelte das Gebüsch hinter den beiden, und ehe Nathan reagieren konnte, wurde er rücklings auf den Boden geworfen. Mühsam raffte er sich auf und schaute sich um. Erik war weg.

„Erik?“, rief Nathan verwirrt in die Dunkelheit.

„Hier drüben“, kam prompt die Antwort, wenn auch merklich zurückhaltend. Nathan drehte sich um. Sein mutiger Begleiter stand bereits wieder auf der anderen Seite des Zauns.

„Hast du mich gerade umgerempelt?“, fragte Nathan bestürzt, nicht aber, ohne ein wenig grinsen zu müssen.

„Es hat sich etwas im Gebüsch bewegt, das kann wer weiß was sein. Bestimmt hat dich dieses Etwas auch umgestoßen.“ Wieder raschelte es und Nathan neigte den Blick zu Boden. Ein von der ganzen Situation völlig unbeeindruckter Igel tapste aus dem Wald, schnüffelte an einem der herumliegenden Brötchen und haute ebenso unbeeindruckt wieder ab.

„Ernsthaft?“, gluckste Nathan und schaute lachend zu Erik herüber.

„Zu meiner Verteidigung, es ist wirklich stockfinster.“

„Und das Biest hat auch noch Stacheln.“

„Wer hat sich eben nicht getraut, überhaupt rüber zu gehen? Außerdem warst du früher schon ständig draußen.“

„Da war ich aber auch nie allein. Und immer am Tag.“ Nathan war schon auf halbem Wege zurück zum Loch, da fing es wieder an zu rascheln. Dieses Mal war es aber lauter, eindringlicher, und Nathan schnellte erschrocken herum. Für einen kurzen Moment glaubte er, die Umrisse einer Gestalt gesehen zu haben.

*

Die folgenden Tage vergingen für Samuel wie im Zeitraffer. Nur wenige Stunden, nachdem Tamara gegangen war, erleuchtete der Himmel in der Ferne in einem glühenden Orange. Er hätte es überhaupt nicht mitbekommen, wenn er hätte schlafen können. Schon am nächsten Tag fuhren mehrere Transporter an der Siedlung vorbei und wiederum wenige Stunden später stand fest: Waldbrand durch Menschenhand, vermutlich offenes Feuer, die verbrannte Fläche erstreckte sich über mehrere Kilometer. Menschliche Opfer: ein Mädchen, circa fünfzehn Jahre alt, gefunden nahe der Feuerstelle, fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Danach begannen die Befragungen. Kinder wurden nacheinander aus ihren Klassen geholt. Erst die Ältesten, die kurz vor der Abholung standen, später auch die Jüngeren. Nachdem Samuel sich dies mehrere Tage hatte anschauen müssen, wurde er selbst gerufen. Von einem unangenehmen Rauschen begleitet, welches anfangs noch immer für unruhige Blicke gesorgt hatte, dieser Tage aber schon zur Gewohnheit geworden war, hörte Samuel seinen Namen aus dem Lautsprecher im Klassenraum tönen.

Was allerdings für eine Überraschung sorgte, war das Erscheinen des Mannes, der im gleichen Moment durch die Tür kam. Er war groß, sogar auffällig groß. Um durch die Tür zu kommen, musste er sich ein wenig ducken, wodurch der erste Eindruck gleichermaßen einschüchternd wie auch ungewollt komisch wirkte. Der Mann hätte im Großen und Ganzen fast unheimlich aussehen können. Komplett in Schwarz gekleidet, schwarzer Anzug, Hemd, Krawatte, Schuhe, lediglich seine Haut hob sich von seiner Aufmachung ab. Seine kräftige Statur und die fehlende Haarpracht verliehen ihm eine beeindruckende Präsenz. Hinzu kam eine schmale Sonnenbrille. Er hätte wirklich unheimlich aussehen können, wenn er nicht unmittelbar nach dem Eintreten die Brille abgenommen und in die Runde gelächelt hätte. Denn ganz im Gegensatz zu seinem akkuraten, finsteren Anzug wirkte sein Lächeln freundlich, locker und nicht im Geringsten aufgesetzt.

„Guten Morgen, ich würde gerne Samuel abholen“, sagte er und schaute sich noch immer lächelnd in der Klasse um, als wüsste er genau, nach wem er Ausschau halten musste. Samuel zögerte, dann hob er die Hand.

„Ah, sehr schön!“, sagte der Mann mit fester Stimme, ging auf Samuel zu und reichte ihm die Hand. Die anderen in der Klasse schauten nervös zu ihm hin, sogar die Lehrerin schien wie gebannt.

„Mein Name ist Gabriel.“

„Samuel …“ Er stand auf und schüttelte Gabriel die Hand.

„Optimal!“, sagte dieser und wandte sich zur Lehrerin um. „Ich bringe ihn nachher wieder zurück, es wird nicht lange dauern.“

„Schon okay …“, stammelte die Lehrerin, offenbar sehr eingeschüchtert von der massiven Gestalt dieses Mannes. Er führte Samuel aus der Klasse und ging mit ihm den langen Flur entlang.

„Alles in Ordnung mit dir?“, fragte er irgendwann, sein Lächeln nun direkt nach unten an Samuel gerichtet. Er bekam keine Antwort.

„Das muss schwer sein, gerade für dich. Wir haben von deinen Eltern gehört, dass ihr ein sehr gutes Verhältnis hattet.“ Noch immer sagte Samuel kein Wort, es kam ihm jedoch unfair vor. Gabriel schien ihn wirklich aufmuntern zu wollen.

„Ist schon okay, du brauchst mir nichts zu erzählen.“

„Nein, tut mir leid, es ist alles gut. Sie wollte es ja nicht anders“, sagte Samuel verbittert und schaute stur nach vorne.

„Du bist also nie auf die Idee gekommen, es ihr gleich zu tun?“ Samuel schaute erschrocken zu Gabriel auf. Mit so einer Frage hatte er als letztes gerechnet.

„Nein, natürlich nicht!“, sagte er mit fester Überzeugung. Zum ersten Mal schien das Lächeln des Mannes ein wenig aufgesetzt, es wirkte fast so, als wäre er von der Antwort enttäuscht. Jedenfalls kam es Samuel so vor. Allerdings war dieser Moment ebenso schnell wieder vorbei, wie er gekommen war und Gabriel lächelte wieder so herzlich wie zu Beginn.

„Hervorragend. So, da sind wir.“ Sie waren an eine große Glastür gekommen, die zu dem Vorhof der Schule führte.

„Siehst du den Wagen da vorne? Da gehst du hin und öffnest die Tür. Du brauchst nicht zu klopfen.“

„Kommen Sie nicht mit?“

„Nein, ich hole dich nachher wieder hier ab. Und du darfst gerne du zu mir sagen“, sagte Gabriel und zwinkerte zu Samuel herunter.

„Alles klar …“, erwiderte Samuel verhalten. Er öffnete die Tür und ging hinaus, direkt auf einen schwarzen Transporter zu. Vor diesem standen zwei weitere Männer, ebenfalls komplett in Schwarz gekleidet, kleiner als Gabriel, jedoch im Gegensatz zu diesem fast schon furchteinflößend kalt und abweisend. Sie starrten scheinbar geradeaus, genau sagen konnte man es allerdings nicht. Auch sie trugen Sonnenbrillen, machten aber keine Anstalten, diese abzusetzen. Eingeschüchtert von diesem Anblick ging Samuel zwischen ihnen hindurch, die beiden verzogen keine Miene. Behutsam öffnete er die Tür auf der Rückseite des Transporters und stieg hinein.

Es war ein seltsames Bild, das sich ihm danach bot. Nichts Abnormales, nichts, was er nicht schon einmal gesehen hatte, aber etwas, was er in einem solchen Transporter nicht erwartet hätte und ihm so völlig fehl am Platze vorkam. Ein voll möbliertes, fast schon gemütliches Arbeitszimmer. Klein zwar, aber trotzdem übertrieben ausgestattet, schier pompös. Rechts und links standen reich bestückte Bücherregale, Samuel hätte nicht gedacht, jemals so viele verschiedene Bücher an nur einem Ort zu sehen. Der Boden war bedeckt von einem fremdartig wirkenden Teppich mit seltsamen Mustern und verschiedenen Farben. Mittendrin, der Tür gegenüber, stand ein massiv hölzerner Schreibtisch. Hinter diesem saß in einem gemütlich wirkenden Sessel ein dicklicher, freundlich wirkender Mann und schaute zu Samuel. Er trug einen hellen Anzug und eine rote Schleife, was auf Samuel im Rahmen dieses biederen Zimmers ein wenig unpassend wirkte. Er hätte einen weiteren schwarz gekleideten Mann erwartet, einschüchternd wie schon die Herren vor dem Transporter. Stattdessen saß da die feine, in die Jahre gekommene Version eines Zirkusclowns. Diesen Gedanken behielt Samuel allerdings für sich und sagte erst einmal nichts.

Der Mann musterte ihn eine Weile und fing schließlich an zu sprechen.

„Setz dich doch.“

Seine Stimme war ebenso freundlich wie sein Äußeres. Er deutete auf einen Stuhl vor dem Schreibtisch und Samuel nahm Platz. Weitere Momente vergingen, ohne dass jemand etwas sagte, bis schließlich der Mann die Stille durchbrach.

„Mein Name ist Remus Carye. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und ich bitte darum, dass du sie mir wahrheitsgemäß beantwortest. Ist das okay?“

„Selbstverständlich“, sagte Samuel, etwas irritiert von der seltsamen Mischung aus strengen Worten und dazu so fröhlicher Betonung.

„Sehr schön. Fangen wir an. Du bist Samuel, Kreis 24, Wohnungsblock 6, Wohnung 27? Ist das korrekt?“

„Ja, das ist korrekt.“

„Deine Eltern sind Jeff und Joana Singer?“

„Ja.“

„Deine Schwestern heißen Marietta, vor einigen Jahren abgeholt, und Tamara, vor kurzem verschwunden, richtig?“

„Richtig.“

„Du weißt, was mit deiner Schwester Tamara passiert ist, oder?“

„Meine Eltern haben es mir bereits erzählt.“

„Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen?“

Samuel zögerte, wohl einen Augenblick zu lange, Remus hob eine Augenbraue und blickte Samuel direkt in die Augen.

„Am Abend vor ihrem Verschwinden, kurz vor dem Zubettgehen.“

„Kam dir irgendetwas merkwürdig vor? War irgendetwas anders als sonst?“

„Sie wirkte ausgelassen, das ist aber eigentlich nichts Besonderes.“

„Hat sie noch etwas gesagt? Wusstest du, was sie vorhatte?“

„Ich … Nein.“

„Warum so zögernd?“ Remus lehnte sich nach vorne, die Zeigefinger vor seinem Mund, sein doppeltes Kinn auf seine Daumen gelehnt. Samuel wurde nervöser. Worauf sollte das alles hinauslaufen? Man wusste, was passiert war, wem es passiert war, und jeder Vollidiot hätte sich zusammenreimen können, warum jemand so etwas machen könnte. Das eigenständige Verlassen der Siedlungen war gleichermaßen gefürchtet wie verpönt, aber es kam ab und zu vor, und die Motive waren immer die Gleichen, sofern man überhaupt dazu kam, danach zu fragen. Die Meisten kamen nach wenigen Tagen zurück, einige Wenige wurden irgendwann tot aufgefunden und ein kläglicher Rest tauchte nie wieder auf.

„Ich hatte es schon befürchtet, dass so etwas passieren könnte“, brachte Samuel nach kurzer Stille heraus.

„Und was hat dich zu dieser Annahme bewogen?“

„Sie war anders. Wir haben nicht mehr viel geredet.“

„Hast du mit jemandem darüber gesprochen?“

„Nein, meine Eltern hatten es allerdings auch bemerkt.“

„Und warum hast du dich nicht zum Beispiel an sie gewandt?“

„Ich hatte die Hoffnung, es wäre nur so eine Phase.“

Remus lehnte sich zurück. Seine Aufregung schien sich ein wenig gelegt zu haben.

„Scheue dich bei solchen Dingen beim nächsten Mal nicht davor, dich damit an einen Erwachsenen zu wenden. Wir hätten ihr helfen können.“

„Helfen?“

„Sie litt definitiv an Depressionen, wenn man dem glaubt, was ihre Jahrgangskameraden so sagen. Anscheinend war ihr Verhalten zu Hause nicht anders. Eine letzte Frage noch, sofern das in Ordnung ist.“

„Aber bitte nur noch eine, ich freue mich schon so darauf, wieder in den Unterricht zu gehen“, sagte Samuel in einem Anflug von Erleichterung. Remus lachte und lehnte sich wieder nach vorne.

„Okay, dann mache ich es kurz. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, es deiner Schwester gleich zu tun?“ Seine Stimme war plötzlich anders, fast schon unangenehm stechend. Remus‘ Blick fixierte Samuel nun ganz genau, und ein kurzer, erdrückender Moment der Stille folgte. Samuel hatte das Gefühl, dies wäre die Frage, auf die der kleine dicke Mann die ganze Zeit hingearbeitet hatte. All die Herzlichkeit, die er ausgestrahlt hatte, wirkte plötzlich so aufgesetzt, fast schon manipulativ.

„Selbstverständlich nicht!“, sagte Samuel gerade noch, bevor die Stille zu lang angehalten hätte. Remus Blick wurde wieder lockerer, der Moment schien überstanden. Zwar meinte Samuel es wirklich ernst, hatte jedoch trotzdem Sorgen, er würde zu nervös wirken, als dass man ihm hätte glauben können.

„Hervorragend! Das war es dann auch schon. Wenn du keine weiteren Fragen hast, kannst du gerne zurück in deine Klasse gehen.“

„Nein, habe ich nicht.“

„Sehr gut. Es war mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Viel Spaß in der Schule.“ Remus stand auf, lehnte sich über den Schreibtisch und reichte Samuel die Hand. Etwas argwöhnisch erwiderte Samuel diese Geste und war dann fast schon wieder draußen, da kam ihm noch etwas in den Sinn.

„Eine Frage hätte ich doch noch“, sagte er und wandte sich wieder an Remus.

„Nur zu, mein Sohn.“ Mein Sohn. Schon wieder diese übertriebene Herzlichkeit. Langsam ging es Samuel auf die Nerven.

„Warum haben Sie mich erst jetzt befragt? Bin ich als Bruder nicht der Naheliegendste?“

„Wir haben ein festes Schema, nach dem wir vorgehen müssen. Erst die Eltern, dann Freunde und Bekannte. Geschwisterliche Verhältnisse wie zwischen dir und deinen Schwestern erschienen den Verantwortlichen wohl recht ungewöhnlich.“

„Und warum wurde ich als einziger aus dem Klassenraum begleitet?“

„Du wurdest begleitet?“ Remus hob erneut eine Augenbraue und lächelte schief.

„Ja, von diesem großen Mann, er hieß Gabriel.“

Remus Carye lehnte sich mit ungläubiger Miene nach vorne. Dann antwortete er, und sein Versuch, dabei bestimmt zu wirken, scheiterte an der Unsicherheit, die in seiner Stimme laut und deutlich mitschwang.

„Es gibt niemanden mit dem Namen Gabriel, der für uns arbeitet.“

Kapitel 2 – Weg in ein neues Leben

Du hast das Recht auf Arbeit und Ausbildung.

Sein Name war Remus Carye. Klein, dick, freundliches Gesicht, in seiner ganzen Person recht ungewöhnlich. Samuel würde ihn wohl so schnell nicht vergessen, obwohl er ihn nur einmal gesehen hatte. Doch es waren weniger dessen äußere Merkmale, nicht seine knallrote Schleife, und auch nicht sein heller Anzug, die Samuel im Gedächtnis bleiben würden. Auch nicht der seltsame Wandel von freundlich zu drängend, den Remus während der Befragung durchgemacht hatte. Vielmehr war es dessen letzter Blick, den Samuel an ihm hatte beobachten können. Fast wäre er ihm entgangen, doch er wandte sich kurz bevor er ging noch einmal um und sah den kleinen dicken Mann, den Kopf mit den Händen abgestützt, nachdenklich zu Boden starren. Remus Carye hatte nicht gewollt, dass ihn jemand jemals so zu sehen bekam, denn sein Blick sprach Bände. Es war, als würde er Samuel hinterherbrüllen: Das war das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Das bringt das gesamte Konzept durcheinander. Das kann und darf nicht sein!

Samuel drehte sich wieder zur Tür um, trat aus dem Transporter und musste in den folgenden Tagen erfahren, was es bedeutete, wenn Remus Carye aus dem Konzept geriet. Noch mehr Transporter, noch mehr Männer in schwarzen Anzügen. Sie standen an jeder Ecke der Siedlung, stumm und ausdruckslos. Samuel hatte niemand anderem von dem Gespräch erzählt, und so kam es, dass die wildesten Spekulationen entstanden. Von Nahrungsmittelskandalen bis hin zu weiteren Todesfällen wurde quasi alles in Betracht gezogen. Es war eine seltsame Situation, niemand war jemals mit solchen Unruhen konfrontiert gewesen, und entsprechend wusste auch keiner wirklich damit umzugehen.

Doch so plötzlich die Männer in Schwarz kamen, so schnell waren sie mitsamt den Transportern verschwunden, bevor die Unruhen Überhand gewinnen konnten. Es dauerte nicht lange, bis wieder eine absurd wirkende Normalität einkehrte. Alle schienen das sehr willkommen zu heißen und diese unangenehmen Tage möglichst schnell vergessen zu wollen. Auch Samuel machte sich schon kurze Zeit später keine Gedanken mehr. Jedoch war er wahrscheinlich der Einzige, der in etwa wusste, was passiert war. Worüber er allerdings noch lange nachdachte, war Remus Caryes letzter Blick, der Blick eines Mannes, der dicht an der Spitze des Systems stand und zum ersten Mal das Gefühl hoffnungsloser Ahnungslosigkeit erfahren hatte. Er kam Samuel so vor wie jemand, der es gewohnt war, den Überblick, die Kontrolle zu behalten.

Nun allerdings lief alles seinen gewohnten Gang. Die Kinder gingen zur Schule, die Erwachsenen zur Arbeit, das Leben zurück zur Monotonie und Samuel geradewegs auf die Sechzehn zu. Was für ihn jetzt, da auch Tamara weg war, gar kein allzu schlechter Gedanke war.

*

Am ersten Tag des zehnten Monats des Jahres machte Samuel die Augen auf und verspürte ein seltsam leeres Gefühl. Gebannt starrte er an seine Zimmerdecke. Gleich würden seine Eltern in sein Zimmer kommen, um ihn zu wecken. Er würde ein schönes Frühstück bekommen, es würden ein paar Tränen fließen, sie würden ihn zu den anderen Jungs und Mädchen bringen und er würde seine Reise in eine gesicherte Zukunft beginnen. Er sollte sich freuen. Die letzten Monate hatten ihn aber zweifeln lassen. Der Tod Tamaras, das Auftauchen Gabriels, die Unbeholfenheit, mit welcher Remus Carye reagiert hatte.

Er setzte sich auf. Sein Zimmer war kahl und trostlos. Alles, was auf seine Anwesenheit hätte hinweisen können, war in den letzten Tagen entfernt worden oder befand sich in dem einzigen Koffer, den er mitnehmen durfte. Er war groß, doch die Vorstellung, dass alles, was sein bisheriges Leben ausgemacht hatte, in diesen einen Koffer passte, bedrückte ihn. Sein Blick wanderte nun auf eine Uhr an der Wand, das Letzte, was das Zimmer noch schmückte. Zwei Minuten vor sieben. Ein letztes Mal legte er sich auf sein Bett und lauschte dem Ticken der Uhr. Dem monotonen, gleichmäßigen Ticken, welches mit der Zeit immer schneller, fast unregelmäßig wurde. Doch es war nicht mehr das Geräusch der Uhr, dem Samuel da lauschte. Schritte näherten sich seiner Tür, es klopfte und Samuels Mutter streckte ihren Kopf in das Zimmer.

„Aufstehen, mein Großer. Du wirst abgeholt.“

„Noch fünf Minuten …“

„Aber man wartet unten schon auf dich.“

Samuel schreckte hoch. „Wer wartet unten auf mich?“

„Da ist eben ein Herr zu uns gekommen, er meinte, er würde dich persönlich kennen. Er heißt Gabriel oder so ähnlich.“

*

Bernard Huxley hatte den seiner Meinung nach besten Beruf von allen. Er war Angestellter bei den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen und zuständig für die Begrüßung und Eingliederung der neuen Generationen. Seine Lieblingsaufgabe war dabei wohl das Willkommenheißen der Neuankömmlinge. Er liebte es, die vielen neuen Gesichter zu sehen, jeden Einzelnen kurz kennenzulernen, um ihnen dann die ersten Schritte in ihrem neuen Leben zu erleichtern.

Heute war der zweite Oktober, wenige Minuten vor acht am Morgen, und ein weiterer Bus aus einer der nördlichsten Siedlungen kam gerade an. Sechsundzwanzig Jugendliche. Nicht besonders viele, es gab Busse, die brechend voll ankamen und mehr als hundert von ihnen brachten. Diese Zahl jedoch variierte beträchtlich. Auch fünf Jugendliche waren keine Seltenheit, vor allem aus den nördlichen Teilen des Landes. Der Bus kam genau vor Bernards kleinem Wärterhäuschen zum Stehen. Er trat hinaus und stellte sich an die Tür des Fahrzeugs, welche sich knarrend öffnete.

Ein schwarz gekleideter alter Mann stieg aus und überreichte dem Wartenden ein Klemmbrett mit einer Liste mit mehreren Namen.

„Sind das auch sechsundzwanzig?“, fragte er den Mann in Schwarz freundlich.

„Ja“, sagte dieser kurz angebunden und hievte sich schwerfällig zurück in den Bus. Dann kam das erste Mädchen heraus.

„Hallo und herzlich willkommen!“ Bernard strahlte sie an, und das Mädchen lächelte verhalten zurück.

„Wie ist dein Name?“

„Emilie, Kreis 8, Wohnungseinheit …“

„Danke, der Name reicht mir schon“, unterbrach er sie und zwinkerte ihr zu.

„Du folgst jetzt der blauen Linie auf dem Boden und lässt dir an den Schaltern in dem Gebäude da vorne deine Identifikationsnummer zuweisen.“

Er deutete auf einen prächtigen Glasbau, vor dem sich schon eine Traube von zuvor Angekommenen gebildet hatte. Zögernd machte Emilie den ersten Schritt, und Bernard klopfte ihr noch einmal lächelnd auf die Schulter, bevor er sich dem Nächsten widmete, einem Jungen. Dann noch zwei Jungs, dann wieder ein Mädchen. Jedes Mal machte er einen Haken auf dem Klemmbrett. Tim war der Vierundzwanzigste, Sebastian der Fünfundzwanzigste. Der Busfahrer wollte gerade die Tür schließen, da hielt Bernard ihn auf.

„Moment, da fehlt noch jemand!“ Der Fahrer zuckte lustlos mit den Schultern.

„Da müssen sie sich verzählt haben, Kollege. Der Bus ist leer.“

„Aber hier steht noch ein Junge namens Samuel auf der Liste.“

Bernard wurde unruhig und stieg die Stufen in den Bus hinauf. So etwas durfte es nicht geben, so etwas war noch nie passiert. Doch tatsächlich, er blickte durch die Sitzreihen und es war niemand zu sehen.

*

Hastig kam Samuel die Treppe heruntergelaufen und stürmte ins Esszimmer. Wie sein Zimmer auch war der Rest des Hauses bedrückend kahl und leergeräumt. Mit dem Auszug des letzten Kindes verloren die Eltern das Anrecht auf die großen Wohnungen und mussten wieder in ein kleineres Apartment ziehen.

„So habe ich wenigstens nicht mehr so viel zu putzen“, sagte seine Mutter immer scherzhaft. Inmitten dieser kahlen Szenerie am auffallend üppig gedeckten Frühstückstisch saß ein großer, breitschultriger Mann mit sympathischem Gesicht und versuchte, eine widerspenstige Scheibe Käse vom Rest des Stapels zu trennen.

„Guten Morgen!“, sagte der Mann und fing an zu strahlen, als er Samuel sah. Unterdessen brach die Scheibe zwischen seinen Fingern und schmiegte sich wieder flach an den Stapel. Hätte Samuel den Vergleich ziehen können, wäre ihm wohl das Bild eines Gorillas vor Augen gekommen, der versuchte, einen Faden durch ein Nadelöhr zu bekommen, so unbeholfen wirkte Gabriel in diesem Moment. Da er aber weder einen Gorilla noch Nadel und Faden je zu Gesicht bekommen hatte, musste er sich mit dem bloßen Anblick dieser merkwürdigen Situation zufriedengeben. Dies reichte allerdings schon aus, ihn zum Schmunzeln zu bringen, und so erwiderte er die Begrüßung freundlich.

„Guten Morgen Gabriel!“

Er hätte geschockter sein müssen, besorgter. Schließlich saß der Mann, der vor einiger Zeit noch verantwortlich gewesen war für den größten Tumult, den Samuel je erlebt hatte, seelenruhig an seinem Frühstückstisch, dort, wo Marietta immer gesessen hatte, und aß gemütlich eine nach vielen Strapazen fertiggestellte Käsestulle.

„Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein gekochtes Ei, dann wäre das Morgenessen perfekt“, sagte Gabriel.

„Sie meinen Frühstück?“, fragte Samuels Mutter skeptisch.

„Selbstverständlich. Sie haben nicht zufällig noch …?“

Gabriel wandte sich Samuels Eltern zu, diese schüttelten simultan den Kopf.

„Schade“, erwiderte Gabriel. „Hühner im Garten, das müsste man haben. Dann könnte man jeden Morgen frische Eier essen.“