Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

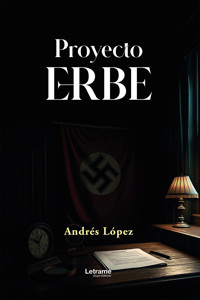

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El joven Max visita una extraña biblioteca y descubre una serie de vídeos inéditos relacionados con los últimos días del Tercer Reich. Al mismo tiempo, la misteriosa bibliotecaria le invita a la inauguración de un parque temático donde se develará otra versión de la historia. Por otro lado, unos desconocidos siguen los pasos de Max de manera concienzuda. La situación se complica cuando oye en las noticias que dichos espías han muerto en un extraño accidente. Para huir de la comprometida situación, acepta el convite. Un grupo de jóvenes cuya invitación al parque también se hizo de manera enigmática se une a Max. La pandilla se hace el propósito de descubrir los misterios que encierra el lugar (el más ostentoso del mundo) y la relación que podría guardar con ellos. El protagonista y sus amigos se percatan de que para hacer frente al trepidante reto tendrán que descubrirse a sí mismos y enfrentar al enemigo interior. Un thriller lleno de giros, acción, misterio y aventura que dejará al lector enganchado hasta el final.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Andrés López

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz

Diseño de cubierta: Rubén García

Imagen de portada: Rubén García

Supervisión de corrección: Celia Jiménez

ISBN: 979-13-7012-257-7

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A Onexy, Nané y el Coco

.

Esta novela es una obra de ficción y nada más; sin embargo, podría ser una advertencia para evitar lo que un día se forjó en la mente de una de las personas más despiadadas de la historia de la humanidad.

.

12 de enero de 1945

Cancillería del Tercer Reich, Berlín

Los agitados pasos de un grupo de líderes nazis retumban los pasillos de la cancillería como redoble de tambores. Se dirigen a la oficina del Führer e intercambian saludos protocolarios con los oficiales que se les cruzan mientras exhalan de sus bocas un vaho que disimula la ansiedad ante la imperiosa cita.

Se trata de una reunión extraordinaria, única en su tipo. La convoca Adolf Hitler a doce de los principales oficiales del gabinete. Su círculo más íntimo. Ellos son: Hermann Göring, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Adolf Eichmann, Alfred Jodl, Reinhard Heydrich, Albert Speer, Martin Bormann, Walther Funk, Alfred Rosenberg, Artur Axmann y Ernst Hoffmann.

Los militares pasan a la sala de espera y allí permanecerán hasta que se complete el número de ellos. Conversan en voz baja en grupos de tres y cuatro. Algunos se arreglan sus uniformes frente a los espejos del salón y otros encienden cigarrillos para liberar las tensiones. Ahora solo faltan dos: Rosenberg y Goebbels. Minutos después, bajo la intensa nevada, llegan simultáneos dos Mercedes al patio exterior, que por la espesura de la nieve parece un inmenso colchón de algodón. Se detienen a la entrada, ante la mirada majestuosa del águila heráldica. Los conductores se bajan de inmediato y abren las puertas a los ministros. Se presentan en la admisión y entregan las gabardinas y las gorras al oficial de guardia. Acto seguido, se unen al grupo que los conduce por el elegante pasillo del Reichskanzlei hasta el despacho del canciller.

El secretario personal del Führer abandona su oficina, luego de entregarle una carpeta sellada con un documento de clasificación secreta y que solo puede ser revelado en presencia de los oficiales en cuestión. Hitler extrae el escrito y lo hace reposar sobre el escritorio.

Las elegantes hojas de roble de la puerta principal del pasillo que conduce a la oficina del gran líder se abren a la vez. Los convocados ralentizan poco a poco sus pasos sobre el pulido mármol unos metros antes del despacho. Algunos tiran las colillas para soltar el último humazo estresante, otros se ajustan el cuello y los llamativos accesorios de sus arrogantes uniformes de gala. Ahora son más discretos y reverentes bajo la mirada cenital de las lámparas. Procuran que ni siquiera la urgencia del asunto roce el borde de la indisciplina.

Todos entran en silencio al inmenso salón. A ellos también se une el fotógrafo personal de Hitler para filmar el momento. Los guardias cierran la puerta desde el exterior y se retiran, quedando el alto mando en absoluta privacidad. Hitler apenas habla y su mirada permanece fija sobre el místico documento. Todos de pie, en forma de media luna, rodean el escritorio en ansiosa espera. Pero ninguno, ni siquiera uno, chista. El Führer da dos, tres y cuatro toques en la mesa. Luego, con la mano derecha, temblando, pasa las páginas del escrito. Los oficiales se miran unos a otros en silencio al percatarse de la gravedad del asunto, porque la mano temblorosa de su jefe es la izquierda.

Hitler levanta la cabeza con lentitud y pasea la mirada sobre sus elegidos, aunque no revela fracaso en ella a pesar del curso de la guerra; más bien, una ardiente esperanza. Suelta la pluma, entrelaza los dedos y haciéndolos descansar sobre el escritorio se pronuncia:

—Los mandatarios del mundo jamás podrán ver lo que yo presencio. —Levantando el entusiasmo y con un intenso júbilo que procura ocultar, continúa—: Hombres de honor, fieles a los ideales de nuestros antepasados germanos, cuya unidad, gloria y libertad, la patria contempla hoy. —El comandante supremo se levanta y tomando en sus manos el manuscrito lo pone con reverencia a la vista de ellos. En la portada tiene un grabado en letras gigantes y mayúsculas, y más abajo destaca la imprescindible esvástica nazi protegida por el águila imperial—. Las Fuerzas Aliadas y el Ejército Rojo siguen avanzando hacia Berlín. Dentro de poco cruzarán nuestras fronteras. La confianza que a todos nos inspira es ilimitada: porque tenemos fe en el pueblo alemán y en los valores imperecederos que atesora. Ha llegado el momento de poner en marcha el Proyecto Erbe.

Al escuchar esto, los doce oficiales hacen reverencias, se cuadran y declaman con voz potente y al unísono:

—Juramos ante el comandante supremo, Adolf Hitler, llevar este proyecto hasta su culminación que mantendrá la gloria germana por siempre.

1

Actualidad.

Ciudad de Dresde, Alemania

Un hombre camina a toda prisa por las adoquinadas calles de la ciudad. Se mueve entre la multitud como quien huye de los fantasmas y espantado al ver las imponentes estructuras góticas rodeándole, como si alojara un traumático recuerdo. Quisiera gritar y pedir ayuda, pero las cosas se complicarían aún más si lo hiciera. Tiene una sola opción: huir en silencio. Está solo. Sin embargo, mira a todas partes impaciente en busca de una salida. Él conoce su misión. Solo se le escucha entre la multitud decir: «Por favor, déjenme pasar».

Se trata de un extranjero de mediana edad en ropa andrajosa y hecha jirones, rostro sudoroso, cabello despeinado y apelmazado, los zapatos embarrados como si hubiese andado campo a través. No lleva artículos personales ni documentos ni reloj ni móvil. Aparenta ser un fugitivo, o el testigo de un crimen de cuyo autor quiere esconderse; o le urge dar una información confidencial… Corre desesperado, pareciendo que se oculta de un asiduo perseguidor. Mira hacia atrás sin detenerse, y aligera más los pasos hasta correr con discreción entre los turistas de la plaza. Evita llamar la atención, como si hubiese descubierto una conspiración contra la seguridad nacional. No se sabe nada de él, ni su origen ni nacionalidad, aunque los dos que le siguen, por las vestimentas conservadoras y gafas oscuras, aparentan ser agentes del servicio secreto. Ahora corre con celeridad, y, escabulléndose entre los viandantes, se le pierde por las callejuelas.

Las estrechas vías entre los edificios barrocos le parecen laberintos interminables. Le causan pavor. Mira hacia arriba implorando socorro, pero solo ve los inertes balcones como testigos mudos. No encuentra la salida.

Por fin se acerca a un repartidor de verduras en triciclo y le pregunta en un alemán no nativo:

—¡Por favor!, ¡¿hay alguna cabina telefónica por aquí?! —expresa jadeante y casi sin detenerse.

—Sí, claro. Sigue todo recto y a la izquierda dobla, entonces… —El hombre hace un mohín de asco por el olor a cloaca de su interlocutor.

—¡Sí, gracias! —dice sin dejarle terminar y continúa su estresante galope.

El hombre intercambia la carrera entre pasos largos y trote, siempre deprisa y mirando hacia atrás. Aprovecha para recordar todo lo que vio y asegurarlo en su memoria, que es su único recurso. Protege aquella información con su propia vida. Después de un buen tramo, el extranjero mira a los lados para cerciorarse de que ha despistado a sus perseguidores. Por fin encuentra la cabina, levanta sus ojos al cielo y agradece. Entra y, mirando desesperado a los lados, comienza a marcar el número. Da tono mientras golpea varias veces en la pared a la espera de contestación:

—¡Venga, venga, venga! —masculla, ansioso. Hasta que por fin cogen la llamada.

—Código de verificación —responde una voz de mujer.

—Aquí código de verificación: 4809RF34 —pronuncia, agitado.

—Nombre en clave.

—«Celuloide».

—Proceda.

—No hay contacto con la cinta, pero todo indica…

En ese preciso instante se abre la puerta de la cabina, aunque él no lo percibe. Después, siente el cañón de una Beretta de 9 mm. pegado a sus espaldas.

—Por favor, cuelgue el teléfono de inmediato y acompáñenos —interrumpe uno de los desconocidos que le seguía.

En ese momento, una furgoneta Volkswagen negra se detiene frente a ellos, abre su puerta lateral y se bajan otros dos sujetos. Entre los cuatro, le cubren la cabeza con una bolsa marrón oscuro sin poder oponer mucha resistencia. Lo introducen dentro del vehículo con discreción y se retiran a toda marcha.

2

Aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid

Una avioneta Maule MX-7 se sitúa a la cabeza de la pista esperando la autorización de la torre de control. El cono de viento indica una brisa leve, por lo que no hay ni se avecina ninguna inclemencia en el tiempo que suspenda el despegue. El sol del atardecer, junto a su séquito de nubes, crea un pintoresco celaje que se proyecta en el parabrisas de la pequeña aeronave, incitando a los aviadores a un placentero vuelo.

Uno de los pilotos, que realizará la maniobra de despegue, examina con detenimiento los controles del salpicadero. Sumergido en tanta información técnica, exhala aire con profundidad con la intención de expulsar toda la tensión. El piloto de la derecha hace las respectivas anotaciones en el libro de vuelo antes del ascenso. Mira a su alumno arqueando la ceja izquierda y observa su estado emocional. Lo ve tenso, pero de cualquier modo está listo para el entrenamiento. De pronto llega la señal por radio:

—Autorización para despegar.

Los pilotos proceden con el permiso del control aéreo.

—Max, puedes iniciar la carrera de ascenso —sugiere el instructor de vuelo.

—Allá vamos.

El alumno acelera, y la aeronave se mueve sobre el pavimento alcanzando los cien kilómetros por hora, lo suficiente para despegar. Su mentor irrumpe:

—¡Ahora, Max! ¡Levanta el morro!

—¡Profe! —exclama nervioso pero excitado.

—¡Pega el yoke más a ti!

—¡Ya, ya! ¡Lo sé!

El aeroplano despega de la pista abriéndose paso en el cielo. Su motor de 235 caballos mueve la hélice a altas revoluciones hasta que alcanza la altitud reglamentaria.

—Ahora recuerda: «la altura es tu amiga» —dice el experimentado piloto.

—¿A cuántos metros pude levantarlo, profe? —pregunta mientras controla los mandos de la nave.

—A poco menos de doscientos. Mucho mejor esta vez, pero si no lo logras a los cien no te podrás clasificar para la acrobacia aérea.

Unos minutos después:

—Max, te recuerdo que no has entregado el examen médico de aptitudes físicas y psicológicas para la próxima clase —requiere el instructor.

El alumno hace silencio y desenfoca la mirada, huyendo de la advertencia del piloto, que se percata de ello y continúa:

—Sigues con esas pesadillas de los nazis y que Hitler está vivo, ¿verdad? —comenta en un tono más comprensivo. Max estira las comisuras de los labios aceptando sus palabras, pero prefiere no comentar el tema—. Descansa un poco de la historia…, de esos documentales y de los videojuegos, y vete de vacaciones.

—Profe, tengo que seguir entrenando para entrar en la Academia de Vuelos Acrobáticos —intenta desviarle del tema.

—Max, ya casi dominas todas las acrobacias: virajes, pérdidas prolongadas, barreras… Pero solo te falta el despegue en menos de cien metros, y para seguir trabajando en ello tendrás que esperar hasta septiembre, porque me voy de vacaciones —dice el piloto con un ligero regocijo.

—Yo también tengo pensado irme este año —comenta Max tratando de motivarse.

—Es lo que te digo: siempre dices lo mismo, pero al final te vas con un libro debajo del brazo y te tiras todo el verano leyéndolo.

—Así es, pero este año quiero irme de vacaciones y punto —afirma, decidido.

—¿Y adónde piensas ir?

—Aún no lo sé…, si con mi novia… o, no sé —responde con un breve gesto en el rostro y encogiéndose de hombros.

—Bueno —dice con tono de final de diálogo.

El avión estabiliza su altura mientras se aleja hacia el horizonte rojizo coloreado por el atardecer ibérico.

3

Una persiana semiabierta da acceso al sol matutino que se cuela entre las finas lamas y se introduce en el dormitorio de Max. Su luz crea una franja horizontal que ilumina su póster preferido: Commandos. Él duerme, pero no por pereza ni mucho menos por resaca, sino por ser un devorador de obras históricas y novelas de aventuras. En la mesilla de noche tiene un libro abierto por la página 70, titulado: The man in the high castle, y este parece ser el motivo por lo que el joven haya dado el último pestañazo.

Su cama personal está ubicada en el centro de la habitación. Lo hace con toda intención para aprovechar el espacio de la pared y así colocar cosas de interés: librerías, pósteres, mapas, pizarra de corcho, etc. A su derecha se encuentra el escritorio en forma de L de color blanco, y sobre él las dos pantallas de veinticuatro pulgadas que ocultan la cablería y el router, y el ordenador debajo del mueble. Dicho mueble está cubierto de hojas de notas, post-it y una carpetera a la que no le cabe un folio más. Todo ello con trabajos investigativos, estudios preliminares y reseñas. Además, un cubo de Rubik que, por el desgaste, parece haber tenido mucho uso. A la derecha, una foto de Albert Einstein, pero no la de la lengua afuera. También un portalápiz, varias memorias USB y unos viejos CD. Entre las dos pantallas tiene un pisapapeles que conserva desde pequeño, del soldado boina verde, y a la izquierda la impresora y una Biblia.

En la pared se halla, de no pocas dimensiones, una librería empotrada, con muchos libros de diversos temas: historias, novelas, varias enciclopedias y uno que otro de artes marciales. Su armario, a la izquierda, es tan personal que solo él puede abrirlo. Frente a su cama tiene un gigante mapamundi. Sobre una de las mesitas de noche tiene el móvil y las gafas de cerca. En la otra, una lámpara led y un cuadro con la foto de la familia. En su interior, un moderno binocular, una cámara fotográfica de alta resolución, una brújula y varios instrumentos de medición. Como buen aventurero de la historia obsesionado por descubrir la verdad, no se ocupa demasiado de los detalles personales ni pierde mucho tiempo en seleccionar su vestimenta. No busca impresionar a los demás con ella ni mucho menos inflar su personalidad. Sin embargo, es ordenado, cuidadoso y aseado.

Suena la alarma y con la ayuda de la fina franja de luz que ahora ilumina su rostro, se despierta. Mira la hora en el móvil y abre WhatsApp. El primer audio, el segundo, el tercero y los demás son de Lucía, su novia, recordándole la sesión de terapia de parejas que será dentro de unos días. No porque a él le interese, sino porque los padres de ella se lo han pedido. Max suspira y deja caer el móvil sobre su pecho poniendo los ojos en blanco. Todo ello en la penumbra, porque la franja luminosa se esfumó con el movimiento del sol o con los audios de Lucía.

De inmediato pone pie en suelo, abre la persiana al completo y observa el caserío. El aire de verano se respira por todas partes. Observa cómo las familias preparan las caravanas y buscan en los porches y trasteros el equipamiento vacacional: sombrillas, tiendas de campaña, lanchas, bicis... Pero semejante jaleo no le afecta ni se deja mover por el ambiente social que traen los anuncios veraniegos. Se pone las chanclas y se dispone a darse una ducha; regresa y termina de hacer la cama, que no queda como mueble decorativo de IKEA, pero es aceptable. Luego, se viste, baja las escaleras y entrando al comedor se encuentra con su madre:

—Hola, Max. ¿Qué tal dormiste?

—Bien, mamá.

—No te olvides de conectar la alarma —dice la madre mientras recoge la mesa del desayuno.

—Vale.

—¿Adónde vas hoy? —dice, reparando en él.

—Das por hecho que no voy a la biblio —expresa Max con media sonrisa, sorprendido por el detalle.

—Porque no tienes las gafas en el bolsillo —dice señalando con morritos a la camisa—. Además, soy tu madre.

—Ya… Voy a casa de Lucía.

—No nos has dicho adónde vas a ir este verano. Tu padre y yo nos vamos a casa de tu abuela. Tú te vas con su familia, ¿verdad? —pregunta con tono indiferente mientras recoge las llaves del coche.

—No lo sé aún, mamá. No me hace mucha ilusión ir con ellos —dice, indeciso mientras se sienta en la mesa—, pero sí quiero irme a algún lugar…

—El casco y las llaves están en el estante del porche, los dejé ahí porque estaba recogiendo y no me dio tiempo a ponerlos en su sitio —le corta mientras le mira fijamente a los ojos, revelándole con ello que ya es hora de terminar con esa relación.

—Vale —Max asiente con la cabeza, captando el mensaje.

—La leche sin lactosa está en la puerta de la nevera, recuerda tu intolerancia y recoge la mesa cuando termines —dice la madre al salir por la puerta.

—Vale —expresa el joven con musicalidad.

Max vive en una zona residencial, a diez minutos del centro. Por lo general, las viviendas son del tipo mansión. Su habitación se ubica en la segunda planta, resultando ser un auténtico mirador.

Aunque las calles del barrio son tranquilas, la salida de su casa mira hacia la avenida principal de la localidad, un poco más transitada que el resto. Consta de dos carriles y un tercero que sirve de estacionamiento. Las aceras son anchas, enlosadas de color beige y con una fila de árboles frondosos que alcanza los cincuenta metros de altura a ambos lados, formando una alameda. El frescor verde de sus hojas deja una sombra placentera para los amantes del deporte y crean, además, en las lunas de los coches, un espectro pintoresco, como los fotogramas de una película en blanco y negro.

Minutos después, la puerta del garaje se abre y Max arranca su moto Royal Enfield sin acelerar mucho, como de costumbre. Cruza despacio la acera y al tocar el asfalto mira a ambos lados de la avenida; es de un solo sentido, pero lo hace por prudencia. Se incorpora a la vía y se marcha.

La ruta hasta llegar a casa de Lucía siempre es la misma. No hay muchas opciones y él se la conoce a la perfección (y la moto también). Cuatro manzanas más adelante gira a la derecha y luego, en la segunda, a la izquierda. Al entrar a esta última, se detiene por encontrarse cortada: están habilitando un local que lleva varios días en obras y al parecer retocan los últimos detalles. Hay un camión a la entrada descargando muebles, grandes cajas, paquetes, materiales de instalación… entre otras cosas. Max sube la visera protectora del casco y se detiene para leer el nuevo letrero del local, clásico y llamativo: «Biblioteca de historia». Más abajo, otro anuncio grande y a todo color con la imagen de unos soldados desembarcando en una playa, que dice: Inauguramos el 6 de junio a las 10 a. m. en conmemoración del día D. Tendremos como invitado especial al famoso historiador Antony Beevor con la presentación de su nuevo libro. A Max le brillan los ojos como si en su interior irrumpiera un festival de fuegos artificiales. Mira por el retrovisor de inmediato, cambia de sentido e improvisa una nueva ruta para llegar a casa de su novia.

La calle donde vive Lucía está en cuesta y Max tiene por costumbre apagar el motor desde la cima para llegar desapercibido; no porque pretenda sorprender a nadie o algo por el estilo, sino porque la moto ruge con potencia y podría molestar a los vecinos. La deja a tres o cuatro metros frente a la puerta, entre varias scooters y unas bicis. Su moto es de un modelo clásico, se la regaló su padre a los dieciocho años cuando obtuvo el permiso de conducir. Se acerca a la puerta exterior, hace sonar el latoso timbre y espera…

—Hola, Max. Ven, pasa —dice Gregorio, apresurado, quien le da la espalda y camina por el jardín hasta el recibidor.

—Hola, Grego… —Max no termina el saludo y le sigue.

Max entra al salón a unos metros tras él y camina despacio sobre la espesa alfombra que supera el límite del silencio; y que conjuga con su acostumbrada manera taciturna de hacer visita. Gregorio llega al salón y se tira en el sofá con la intención de que Max lo haga en la butaca de enfrente; como aquel que lo ha preparado todo para dialogar.

—Carila y Lucía salieron un momento de compras —le dice.

—Bueno…, entonces no será un momento —dice aparentando seriedad, haciendo contraste con la evidente broma.

—Sí, seguro —expresa Gregorio sonriendo mientras estira los brazos sobre el respaldo—. ¡Pero siéntate, hombre!

—Gracias.

El salón tiene una decoración moderna. El mueble claro, de color fresno, cubre toda la pared; en él, lo que más abundan son cuadros de familia: Gregorio, Carila y Lucía. Hay fotos desde que su hija era una niña, hasta la más reciente de hace una semana. También hay jarrones chinos, varias piezas de porcelana, figuras de artesanía y otros adornos, así como libros de ciencias médicas y otros temas de interés; alguna que otra maceta con sus plantas artificiales y la tele en el centro.

Todo colocado con simetría: la alfombra con las esquinas del sofá y las butacas, que también encuentran correspondencia con las líneas divisoras del mueble. La mesita del centro resplandece tanto que mezcla la estructura bronceada con su reflejo en el vidrio, al punto que es difícil saber dónde está uno y dónde el otro. Sobre la pared hay figuras ornamentales y cuadros de pinturas abstractas, todos colocados bajo el ojo estricto de Lucía. También del techo cuelga una pareja de lámparas que parecen esfinges acechando los interrogatorios faraónicos.

Después de ver tal cantidad de minuciosidad, mira al cielo deseando escapar de tanto aburrimiento, aunque ya conoce de la familia con la que trata. No obstante, Max, como siempre, escucha con atención y sencillez a Gregorio, a quien mira con franqueza acompañada de una ligera sonrisa. El ambiente de intriga lo percibe desde que ha entrado, y asume que hay un tema de conversación a las puertas. Así que une las piernas y se recuesta despacio en la butaca.

—¿Qué tal tus estudios? —Gregorio abre el diálogo con una pregunta ajena al caso.

—Bien, bien. Ya terminamos este curso —responde Max mientras pega las palmas de sus manos y las pone en su regazo.

—¿Y lo del club de aeronáutica?

—Mejor. Tengo que seguir practicando para ingresar en acrobacia aérea en noviembre.

—Max, seguro Lucía te lo ha contado —dice como aquel que intenta salir del apuro sin siquiera empezar aún—, y perdona porque os pedí una cita para terapia de parejas; sé que es algo que no me incumbe, pero lo hice por ella y su estabilidad emocional —expresa, apenado ante la seriedad de Max.

—Pero ella cree que es por nuestra relación, ¿no? —comenta con una sutil censura moviendo la cabeza.

—Eso me temo.

—Trataré de ser discreto con ello. —Max acepta a medias, comprendiendo la intención de su padre.

—Será el 6 de junio.

En ese momento recuerda la apertura de la nueva biblioteca y la conferencia de Antony Beevor que se antepone a la petición de un padre por el bienestar de su hija y que, además, es su novia. Aunque no es algo que pueda someterse a votación, tampoco él es el típico niño mimado a quien le cuesta desistir de sus antojos. También se siente responsable de Lucía; así que solo le queda jugar con los horarios.

—¿Y a qué hora es? —pregunta por mantener viva la esperanza, pero está dispuesto a resignarse.

—A las diez de la mañana, y perdona por no contar contigo para la hora —confiesa Gregorio un tanto avergonzado.

Max se desanima al oír la hora, pero como sabe equilibrar sus emociones no propone un cambio de cita, ya que eso supondría una irresponsabilidad de su parte y desestimaría la preocupación de Gregorio. Así que traga en seco y dice:

—Está bien. Pasaré y la recogeré.

—Gracias, Max.

Después de beber algo y hablar sobre diferentes temas, Max se percata de que el reloj de pared, con unos grandes números romanos y manecillas góticas, le avisa de que es hora de marcharse. Entonces, se pronuncia:

—Bueno… —Mira el móvil con discreción y ve que Lucía no le responde—, como las chicas están fuera, me marcho. Ya le mandaré un mensaje a Lucía.

Al salir, Max cierra la puerta exterior, camina hasta las motos y busca espacio para sacar la suya mientras mira a su alrededor. Arranca y se marcha.

4

La asistencia de Max al gimnasio es eventual. No es el típico «gym rat», ni tampoco se somete al rigor de los fisicoculturistas; más bien, sus ejercicios son isométricos y de pesas que están vinculados con el deporte de aikido. Son para ganar concentración, destreza y resistencia.

Max se encuentra en el área de pesas libres, sentado en un banco haciendo repeticiones con la mancuerna para fortalecer muñecas. Abajo, a su derecha, tiene el set de las piezas, desde uno hasta diez kilos, que cambia a medida que termina cada sesión.

Las horas de mayor afluencia son pasadas las 4 p. m. Ahora está con el aforo casi completo. Se escuchan los sonidos metálicos de los discos de pesas al caer y el roce que producen al arrastrarse por la barra acerada. Además de los acolchonados pasos de los atletas sobre la cinta mecánica al son de la música individual. Por otro lado, el jadeo de los pesistas en el press de banca levantando excesivos kilos y a los entrenadores dando ánimo a sus atletas: «¡Falta poco!», «¡Una más, que tú puedes!». A pesar de ello, Max procura un momento de relajación mental que aprovecha para pensar en las palabras de su instructor de vuelo acerca de las vacaciones. No piensa en los típicos sitios veraniegos de disfrute, más bien prefiere visitar lugares históricos y conocer otros pueblos y sus culturas, aunque use las vacaciones como pretexto.

Tiempo después, por detrás del banco de Max, se le acercan discretamente tres chavales para gastarle una broma. Uno de ellos, que le conoce de la universidad y lo considera introvertido, aprovecha para hacer sus gracias delante de las chicas y ganarse la simpatía ante ellas. Consisten en variar el orden de las mancuernas, ya que Max tiene por costumbre cambiar de las mismas sin mirar el set. Así que se las truecan y esperan su reacción:

—¿Qué? ¿Os creéis listos o algo? ¡Que os he visto, tíos! —dice en tono seco y con leve ironía sin detener las repeticiones.

Lo cierto es que no los había descubierto cambiando las pesas, algo que no le era tan difícil de notar, sino porque los había visto en el reflejo de la máquina de enfrente.

—¡Anda, mira! El historiador nos descubrió —exclama en tono burlón uno de ellos, que se las da del jefe de la camarilla mientras se le acerca chuleando por su derecha.

Max, sin detener el ejercicio de la mancuerna, los mira sin mostrar gesto alguno de agrado y los saluda con poca cordialidad, como pasando de ellos.

—¿Qué tal?

—¡Eh, tú! ¿Cuántas repeticiones haces con las de veinticinco kilos? —insiste al ver su actitud indiferente, mientras exhibe sus músculos cruzando los brazos.

—Tampoco es que quiera lograr un récord —responde Max después de detener la repetición por unos segundos.

—¡Yo lo sé! ¡Pues las suficientes para poder pasar las páginas de los libros! —dice uno de ellos soltando una carcajada forzada y mirando a los lados a la espera de que le celebren el pujo.

Los demás se ríen casi al unísono; y los practicantes de fitness más cercanos a Max muestran descontento al observar las intenciones de ellos.

—Pues, no. No es para eso —dice con la mirada vacía manifestando incomodidad.

—¿Ah, no? Entonces, ¿para qué? —responde el jefecito incrementando la burla con los desagradables gestos de su cara.

—¡Para no volverme estúpido! —responde Max mientras detiene el movimiento de la mancuerna.

—¡Imbécil que eres! —refunfuña el otro con agresividad.

Max mantiene la pausa unos cuantos segundos más. Suelta una exhalación más fuerte de la que produce el ejercicio y luego continúa con el mismo. Su rostro, enrojecido por el insulto, se hace notar, pero prefiere la propuesta de su carácter tímido e ignorar la afrenta por completo. Pero la indiferencia de Max los provoca aún más. Entonces, el jefecito aumenta la escalada. Se le acerca por la espalda y le mete un empujón en el hombro. En ese momento se acerca el entrenador principal y dueño del gimnasio dando unas palmadas mientras muestra sus enormes tríceps y bíceps por encima de la camiseta.

—Vamos a ver…, por favor, terminen esto y cada uno a su puesto, ¿vale?

La amonestación del entrenador principal es lo suficiente para que el líder y su camarilla se aparten. Recogen sus cosas refunfuñando. Miran cruzado a Max con aires de amenazas y se retiran. Mientras, Max continúa con su actividad.

Tiempo después termina el entrenamiento, se monta en la moto y se marcha a su casa.

Pero a unos cincuenta metros más arriba del gimnasio, un flamante Tesla negro, aparcado en línea, sale despacio tras él.

5

El vehículo guarda una distancia prudencial detrás del motero y no parece que sea por seguridad, más bien con intenciones de acecharlo. Max continúa con su acostumbrada conducción. No parece percatarse de nada en medio de las transitadas calles de Madrid. Con tantos coches a su alrededor sería ridículo presumir de ello. Pero el misterioso Tesla sigue moviéndose en silencio con la ayuda cien por cien de su motor, y Max no se toma la molestia de escabullirse entre los vehículos hasta la primera fila de los semáforos. Al parecer, no percibe nada. Espera la luz roja sin mirar el retrovisor. Mientras, la moderna berlina aguarda a unos tres coches de por medio. La luz verde da la orden y la manada de motos y automóviles arranca a toda prisa por la agitada avenida. Max mantiene su conducción pausada y a pocas manzanas ya se adentra en su barrio. Gira a la derecha como de costumbre mientras el Tesla, ahora a unos cuarenta metros, se mueve lento por la bocacalle, al punto de detenerse. Cuando el motorista se aleja y se pierde de vista, el extraño coche se marcha.

Al día siguiente, Max se levanta y mira algunos mensajes en el móvil: Hola, Max, como ya sales de vacaciones, aquí te mando un adjunto con las técnicas que debes ejercitar en casa; y no descuides la comida, mantente en forma. Recuerda que este deporte y las artes marciales en general demandan mucha disciplina y sacrificio. Es el audio de Jou, su maestro de aikido. Luego, abre los numerosos audios de Lucía a altas horas de la noche y de la madrugada: a las 11 p. m., 1:38 a. m., 5:47, 6:24 y 7:45. Max, no te quedes dormido…; Max, esa cita es con una psiquiatra amiga de mis padres…; Acuérdate de que es hoy a las 10 a. m.… El temperamento sanguíneo de Lucía se revela con una simple locución. Su estado psicológico es: hipercinético, impulsivo, intempestivo… Pero Max, con paciencia, hace todo lo posible por el bienestar de su novia. Así que se viste más responsable de lo acostumbrado para la consulta; además, no quiere ser requerido por sus detalles, ni mucho menos llegar tarde. Bajando las escaleras se acuerda de que también hoy es la inauguración de la nueva biblioteca, por lo que podrá visitarla una vez que termine la consulta. Así que regresa a la habitación a recoger sus gafas.

La puerta del garaje se abre. Max mira a los lados y acelera la moto un poco más de lo normal, rompiendo el silencio matutino de la calle. Pero cuando ya no se divisa a lo lejos y se lleva consigo el ruido, vuelve a reinar la quietud en el vecindario; solo unas hojas amarillas continúan moviéndose sobre el pavimento después de que las agitase a su paso. Acto seguido y de manera silenciosa aparecen los neumáticos del Tesla estrujando las hojas secas contra el suelo. El vehículo se detiene unos minutos frente a casa de Max y luego se marcha.

Al llegar a casa de Lucía, con la templanza que lo caracteriza, toca la puerta y de inmediato sale ella mirando su reloj.

—¡Vamos, que se hace tarde! —dice la joven mientras pasa frente a él con indiferencia.

Max se detiene, alucinado de cómo tira del asa de la cartera, como de un perro rebelde.

—¡No puedo creer lo que acabas de hacer! —intenta amonestarla, pero a la vez de apaciguar sus impulsos—. Por favor, acércate y salúdame primero.

—Max, ¿dónde has aparcado el coche? —dice ella volteándose hacia él.

Él sigue alucinado y con toda su paciencia responde:

—No vine en coche…

—¿No?

—No.

—¡No me digas que viniste en la moto! ¡Tú sabes que a mí no me gusta montarme en ese trasto!

—Lucía, por favor, tenemos que irnos. No te preocupes, cariño, yo te cuido —dice mientras se acerca a ella y le toma de las manos; luego, mirándola a los ojos, continúa—. Si tú no vienes a mí a darme un beso, entonces no me estás dejando más opción que hacerlo yo. —Max le rodea la cintura con los dedos entrelazados y la besa con ternura.

Lucía queda apaciguada de una vez. Y sin decir ni una palabra se sube a la moto y se marchan.

6

Max y Lucía llegan al centro psicoterapéutico a las 9:58 a. m. Ella se le adelanta unos pasos y acercándose a la recepción saluda:

—Buenos días.

—Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?

—Tenemos cita con la doctora Sánchez a las diez—responde pausada, sometiéndose a la comprometida formalidad.

—¡Ah, sí! A nombre de…, aquí está: Lucía Córdoba Arteaga.

—Genial. Gracias.

—Esperen un momento, por favor, que enseguida les atenderemos. Pueden sentarse —dice la asistente y se marcha por el pasillo de las consultas.

La clínica de psicoterapia se encuentra en una de las calles más céntricas y de mejor posición social de la ciudad, digamos en una zona pija de mucho renombre. La familia de Lucía es de buena reputación, además de su posición social y económica. La psiquiatra Sánchez, directora del centro, es amiga personal y de confianza de los Córdoba.

La entrada a la clínica reluce por su pulcritud, elegancia y modernidad en su diseño. Con tan solo reparar en su estética y decoración, desde el exterior, promete bonanza y equilibrio emocional para quienes lo demanden.

Max observa el relajante interior y los cuadros decorativos colocados frente a los asientos de los pacientes, en este caso para terapia de parejas. En realidad, no son tan ornamentales como pinturas terapéuticas que se decoran con toda intención. Es donde comienza en realidad el psicoanálisis. Hay obras del pintor ruso Vasili Kandinski y justo frente a Lucía hay un cuadro sobre el test de colores de Lüscher. Entre las obras más modernas se encuentran: Tierra trémula de Miguel Ángel Casco, Amor azul de Mónica Ozámiz Fortis, entre otros. Max no quiere hablar de ello con Lucía porque en realidad a ella no le «mola» mucho —como ella misma suele decir— hablar de historia y cultura; además, está pegada al móvil.

En la esquina hay varias macetas de color beige claro, con plantas naturales que prometen un ambiente relajado. El mostrador y demás muebles de trabajo son de colores pálidos y refrescantes que también transmiten lisura y sosiego. A la izquierda se encuentra una reluciente pecera de cristal verdoso con una gran variedad de peces ornamentales que con sus colores crean un iridiscente espectro luminoso en el agua. Todo ello es un espectáculo decorativo ante los asientos de la recepción, sobre todo para los pacientes, además de ser confortables y relajantes; aunque Lucía no deja de manifestar el síndrome de las piernas inquietas desde que ha llegado.

En ese momento en que Max refresca su intelecto llega la asistente y les pide que les acompañe. Caminan por el pasillo pasando cuatro consultas. Al final del todo, la asistente abre la puerta con el rótulo: «Dirección: Dra. Sánchez Curvelo», y les invita a pasar.

La doctora se encuentra frente a ellos en una postura protocolaria: piernas juntas como torre de marfil y manos empalmadas gesticulando la bienvenida. Su vestimenta es elegante, y el porte y aspecto manifiestan un matiz ético profesional y no una belleza personal, aunque esta última está incorporada por naturaleza. La señora de mediana edad da unos pasos hacia adelante, se dirige a Lucía, a quien conoce por los lazos familiares, y se pronuncia:

—Hola, ¿cómo van las cosas? —dice rompiendo el hielo, en confianza pero con profesionalidad; porque, aunque son jóvenes, están recomendados por el señor Córdoba. Además, es quien asume los gastos—. Supongo que tú eres Max —dice mientras le mira con atención y asiente con la cabeza, unido a una sonrisa.

—Así es —dice el aludido con media sonrisa y extendiéndole la mano.

—Pero siéntense —dice la mujer después de intercambiar un caluroso apretón de manos.

La experimentada psiquiatra hace espacio a las dos sillas de invitados que se encuentran frente a su escritorio, da la vuelta a este y se sientan casi a la vez.

—Gracias —dicen al unísono.

—Primero haremos una entrevista inicial en conjunto y luego, si es necesario, por separado. Después estableceremos una hipótesis. Como vosotros no estáis casados ni tenéis convivencia en el hogar ni hijos, entonces la situación no es tan compleja. Solo se trata de un tema de tolerancia y comprensión, según se moldeen vuestros caracteres —dice la doctora mientras sostiene con la punta de sus dedos un boli por los extremos—. No hace falta indagar mucho para saber que tú eres sanguínea y él, en cambio, flemático —dice mientras los mira según corresponda.

—Sí, doctora, soy yo la que tengo que empujarlo a todo —expresa Lucía gesticulando con las manos—. Mira, por ejemplo, hoy mismo casi llega tarde a casa y tengo que decirle cómo tiene que vestirse, y él como si nada; tiene una tibieza… ¡Ah!, para conducir la moto, no, eso lo hace de maravilla. Él va a su bola, ¿me entiende, doctora? Entonces…

—Lucía, por favor…, deja que la doctora termine —interviene Max con una mezcla de timidez y vergüenza ajena.

—Sí. Te entiendo —expresa la facultativa después de observarla con detención y ver cómo revela su carácter con facilidad.

Se hace una pausa por unos segundos. Lucía se silencia ante el tiempo que se toma la doctora para hacer algunas notas sobre el cuaderno de consultas, concluye las mismas, mira a Lucía y le pregunta:

—Y él, ¿cómo es contigo?, ¿cómo te trata? —pregunta con la intención de obligarla a confesar las cualidades positivas de Max y así cambiar la dirección de su juicio.

—No… Él siempre me hace caso. Y es muy atento conmigo. Eso sí es verdad.

—Pues, entonces… —insinúa la doctora, para que ella misma juzgue que el problema no está en Max.

La psiquiatra tuvo una conversación previa con su padre, a quien en realidad le preocupaba su hija, una simple adolescente de dieciocho años a quien le quedaba grande el noviazgo con Max; porque descuidaba los estudios, sin contar con su temperamento… Así que la experimentada psiquiatra orienta la terapia hacia Max, para que ella misma pueda descubrir su carácter y actitud a través de la autopercepción.

—Lucía, por favor. Cuéntame de ti, de Max, de lo vuestro…

La pareja hace silencio y se mira; luego, ambos a la doctora hasta que Max se pronuncia:

—¿Quieres que te deje a solas con la doctora? —pregunta con prudencia.

—Sí, mejor así, eso creo —responde ella cambiando la mirada, mostrándose un poco confusa y desorientada.

Max se pone de pie, mira a la doctora y ambos asienten con discreción. Da unos pasos hacia la puerta, la abre despacio y sale de la consulta.

—Ahora que estamos solas, cuéntame cómo es tu novio —pregunta ofreciéndole confianza con los codos apoyados sobre el escritorio e inclinando la cabeza hacia ella.

—Él es callado y suele preferir estar solo.

—¿Cuál es su hobby?, ¿con quién se junta?, ¿a dónde suele ir?, ¿crees que hay algo que no te cuenta?

—A los únicos lugares que suele ir, aparte de a la uni, es a los entrenamientos de aikido y a la escuela de pilotaje. Y amigos…, ah, sí… Jonathan. El resto del tiempo lo pasa leyendo. —Suelta un suspiro y continúa negando con la cabeza—. No creo que Max haga algo que no me cuente.

—Lucía —dice casi interrumpiéndole—, Max necesita tu apoyo, y no es bueno controlarle sus preferencias, porque eso frustraría la relación, ¿entiendes lo que te digo?

—Sí, doctora.

—No te le resistas mucho. Síguele la corriente —dice mirándola fijo con una ligera sonrisa forzada y un leve movimiento de cabeza.

—Creo que así será mejor, doctora —responde Lucía con una gesticulación.

Luego de tener el suficiente tiempo de terapia con Lucía, la doctora expresa:

—¿Te reservo una cita? ¿Crees que será necesario?

—No, doctora, en absoluto.

—Entonces, si ves algún comportamiento extraño en él, no dudes en llamarme, ¿vale?

—Vale.

Salen de la consulta y se encuentran a Max sentado en la recepción sosteniendo un libro que por esos días lee, y que guardaba en su mochila. La pareja se despide de la doctora y salen a buscar la moto. Max encuentra a Lucía más animada, la mira y le pregunta:

—¿Y a ti qué te ha pasado?

—¡Nada! Que terminé una terapia de parejas —dice gesticulando con la cabeza.

Max se encoge de hombros y muestra una sonrisa de asombro.

—Date prisa, que tienes planes para ahora y se te hace tarde.

—¿Qué planes? —pregunta medio despistado.

—¡La nueva biblio que abren hoy! —expresa Lucía haciendo un gesto de notable evidencia.

—¿Cómo lo sabes? —pregunta, intrigado.

—Te cotilleé el móvil antes.

—¿Sí...? ¿No me digas…? —pregunta, contento por la actitud de Lucía mientras se le acerca mirándola con regocijo.

El cielo se muestra muy distinto a cuando llegaron. Ahora está todo lóbrego: las nubes, semejantes a montañas colgadas de lo alto, se mueven ágiles por el ventarrón, dejando a su paso intensos relámpagos que resplandecen las fachadas de los edificios, aunque no hay truenos ni lluvia. La tempestad mueve los árboles de la avenida y los transeúntes apuran sus pasos huyendo de una posible tormenta. Max sale y se detiene, mira cauto a su alrededor y percibe algo que le hace cambiar de semblante de inmediato, pero al voltear la mirada hacia Lucía recupera la sonrisa, quien no advierte nada. Camina despacio hacia la moto, se suben y se marchan.

—¿Y esa quién es?, ¿de dónde salió? —exclama confuso y dejando la boca abierta.

—¡No tengo ni idea…! —responde anonadado mientras mira la moto alejarse—. Eso quiere decir que tiene pareja. Y ahora ¿cómo se lo decimos al jefe? —propone temblando.

—La bronca que nos viene encima nadie nos la va a quitar —expresa el otro dejando un rictus de desaliento.

Conversan el conductor y el copiloto dentro del Tesla, que se encuentra aparcado unos metros más arriba de la clínica. Ahora no le siguen, tratan de informar a su superior de que el objetivo sale con una chica o algo parecido. Esta comunicación se hace de manera no reglamentaria, es decir, fuera del programa de contacto: hora, lugar, y medio establecido. Solo se autoriza en situaciones urgentes o información novedosa.

Así que envía el siguiente mensaje:

Solicitud de contacto por vía telefónica.

Un tiempo después, su móvil suena:

—¿Qué pasa…? —pregunta el superior, irritado— ¡Procuren que sea grave!

—El objetivo parece tener una relación sentimental con una chica…

—¡¿A estas alturas?! Me habían informado de que tenían control absoluto.

—Señor, es que…

—Tiren ese expediente y hagan uno nuevo. Quiero saber quién es esa chica, qué hace, dónde trabaja o estudia, quiénes son sus padres, qué toma y qué come, a qué discotecas va, y a cuáles no…

—Sí, señor…

—… ¡No me interrumpas, que no he terminado! —dice incrementando la cólera, y sigue—. En cuanto a Max, ahora quiero saber qué lee, los resultados de los exámenes, qué perfume usa y si reza por las mañanas. ¿Os ha quedado claro?

—Sí, señor.

—¡Ah! ¡Cambien de coche, es posible que los haya pillado ya! —dice gritando con brusquedad, y corta la conexión.

Los espías se miran mutuamente. No dicen ni una palabra, no son necesarias. El tema se les ha ido de las manos. Tienen encima toda la presión de su jefe. Recibieron indicaciones especiales por orden superior y fueron selectamente destinados para este operativo. Pero para ellos nada tiene sentido, sobre todo, espiar a un ratón de biblioteca.

7

Minutos después de dejar a Lucía en su casa, Max se dirige a toda prisa hacia la biblioteca. Mira con frecuencia por los retrovisores. La mañana se ha puesto oscura y los conductores extreman las medidas, aunque aún no llueve.

Por fin llega, pero el escritor Antony Beevor ha terminado su conferencia y la presentación de su nuevo libro: Detrás de Normandía. Son casi las doce y la biblioteca sigue abierta, aunque ya no quedan visitas. Sin embargo, Max se dispone a entrar.

El local llevaba mucho tiempo inhabilitado. Era un antiguo consorcio empresarial diverso. Tenía varias oficinas para trámites legales, asesoría empresarial, gestiones contables, seguros y hasta un bufete de abogados. Max recuerda que de pequeño acompañaba a su padre a las gestiones familiares.

Los muebles eran antiguos y de porte gótico. Sobre todo, el escritorio principal, que tenía las patas como garras de águila sosteniendo contra el suelo una imitación de diamante. Era voluminoso y siempre había una señora, maquillada hasta la médula, de mal carácter, que cuando le respondía a su padre lo hacía rápido como su parpadeo. A la derecha había una enorme estantería de caoba, antigua y tallada en los bordes, con figuras de hojas de olivo; también las puertas con cristales nevados mostraban dibujos artísticos. A la izquierda había muchas mesas de trabajo con ordenadores antiguos y monitores CRT. El resto eran montones de papeles y carpetas.

Más atrás, a la izquierda, había un pasillo largo que conducía al salón de reuniones. Todo tenía aspecto de viejo, con mucho uso y con olor a folio guardado. Max, con todas estas imágenes aburridas en su cabeza, se acerca dispuesto a asumir el contraste.

De inmediato, las puertas de cristal se abren automáticamente, ofreciéndole una moderna bienvenida. Sus mocasines negros dan uno y dos pasos sobre el reluciente piso laminado de madera, buscando visibilidad y encontrar a la persona que podrá atenderlo.

Las sillas de la biblioteca, alrededor de cincuenta, están ubicadas en forma de auditorio. Al frente, un mueble de oratoria, estilo grano de madera clásico y semejante a los púlpitos de las iglesias, donde el escritor hizo su presentación. Aloja un libro encima. Max espera cerca de la puerta, que se mantiene abierta, para que alguien lo atienda. Algunas rachas de viento entran dentro del local y Max se mueve a un lado para que el automático las cierre.

A pesar de la transparencia de los cristales, el local se sumerge en una ligera penumbra debido a la tormenta que se avecina. Mientras tanto observa el interior intentando reemplazar el nuevo diseño sobre la antigua estructura que tiene en su memoria.

Las estanterías, llenas de libros nuevos, rodean todo el recinto; divididas en baldas para cada sección temática, en este caso se trata de historia. Se pueden ver los títulos en dorado por el lomo de los libros. Casi todos de tapa dura y de color marrón y negro; sobre todo, las enciclopedias. Las mesas son de color caoba oscuro, pulidas como un cristal, así como las sillas, que combinan con su tapizado rojo. Toda la decoración interior tiene un estilo como de los cuarenta, pero con tecnología. Cada mesa de estudio aloja una lámpara, estilo clásico, con una luz cálida que procura un ambiente relajante al lector. Y frente a Max se encuentra la recepción, con un elegante y reluciente escritorio que combina con todos los accesorios de encima, dando un estilo convencional. La ambientación clásica propia de las bibliotecas se respira por doquier.

Max aprovecha que la puerta del pasillo está abierta y repara en su interior, a pesar de que el letrero muestra: «Área reservada. Prohibido el paso». Pero no visualiza nada a causa del extraño umbrío que lo envuelve; y las luces cálidas del salón no son suficientes para resplandecer en su interior. Solo, desde una puerta al final del pasillo, se escapa una tenue luz por sus rendijas. Él desiste y vuelve la mirada hacia el libro que tanta curiosidad le ha causado. Se trata de un ejemplar de Detrás de Normandía, autografiado en las páginas iniciales.

De pronto escucha unos pasos acercándose desde el místico pasillo. Por el sonido, parecen zapatos del tipo salón tacón y por el intervalo de los pasos, no parecen estar estresados o arrastrados como quien muestra cansancio. Son calmados, diplomáticos y hasta elegantes. Max se asoma al corredor y observa la tenue figura que se acerca al son de los tacones. La esbeltez de un cuerpo femenino comienza a tomar forma y su movimiento distinguido, aunque no sensual, modela una silueta sobre la opaca luz del fondo. Él cierra el libro y lo sitúa en su lugar para no ser requerido. Hasta que una señora de mediana edad se escapa de la penumbra y ralentiza los pasos mientras se acerca a Max. Él medita en ella, alucinado mientras reconsidera el viejo mito de que los ángeles son como bebés. Las personas de avanzada edad también lo pueden ser. Es la pieza que falta para completar este escenario. Viste con elegancia y profesionalidad, al estilo de antaño. Su cintura está marcada por una falda midi —por debajo de las rodillas— de color negro y chaqueta a juego que entalla su cuerpo.

Luce un chispeante collar de perlas que con mansedumbre reposa sobre su pecho y, en su mano izquierda, un fino reloj dorado de esfera blanca. El peinado, sobre su media melena blanca, es de rizos hollywoodienses, esculpidos y ligeros. Los cabellos, contra su blanca piel caucásica, hacen relucir con creces unos finos labios rojos. Se detiene unos metros ante él en pose elegante y le pregunta:

—¿Qué se te ofrece, jovencito? —Su acento manifiesta un castellano culto mientras intercambia miradas entre Max y el libro.

—¡Perdona! Entré para ser atendido —responde Max a la vez que repara con discreción en el aspecto de la interesante mujer.

Max observa la intensa mirada de sus ojos azules, cubiertos por unas arrugas gravitatorias que caen sobre sus párpados, y que revelan experiencia y sabiduría. Es una mirada profunda y atenta, al tiempo que autoritaria.

—¿Has venido a la inauguración? Siento decirte que ya concluyó —se pronuncia después de hacer un ligero movimiento con la cabeza aceptando sus disculpas.

—Sí, eso me temo —advierte Max mientras observa el improvisado auditorio—. Aunque no, no solo vine a la presentación del libro. Vivo cerca y me pareció genial el contenido de esta biblioteca, y como lo mío es sobre el tema… Ya sabe.

A la mujer se le escapa un suave pero prolongado suspiro. Mueve despacio la cabeza como muestra de interés mientras da unos pasos hacia él y, mientras señala el libro con la mirada, le pregunta:

—¿Te interesa el libro?

Se produce una pausa expectante. Por una parte, la señora se muestra afable y, por otra, Max revela su timidez. Hasta que expresa:

—Sí. Siento no haber llegado a tiempo, pero ya buscaré la forma de adquirirlo por internet.

—Puedes quedártelo —dice la mujer extendiendo sus manos hacia el libro en señal de ofrecimiento. Mientras, el diamante del anillo de oro deja una fugaz línea luminosa con el movimiento de su mano derecha.

—No, no es para mí. Ya está dedicado —responde Max en tono de advertencia.

—Sí, claro que lo sé. Yo misma se lo pedí al señor Beevor a propósito, por si alguien llegaba con retraso —dice evidenciando con un ligero gesto que él es el afortunado.

—¿En serio? —expresa Max, muy motivado— ¡Muchas gracias! ¡Se lo agradezco! —Dicho esto, da un paso y toma el libro.

—Un placer —dice la mujer asintiendo con la cabeza y con un parpadeo prolongado.

—¡Ah, perdón! ¡Qué grosero he sido! No me he presentado. Me llamo Max.

La señora lo mira con detenimiento unos instantes. Repara en él con acogimiento, como un arqueólogo examina la reliquia recién descubierta. Luego, interviene:

—El gusto es mío. Mi nombre es Emma —dice mientras se acerca y le extiende su mano.

—Emma, un placer —Max corresponde el saludo—. ¿Mañana abren? —pregunta, y de inmediato se acerca a las librerías y observa las obras.

—Claro que sí, a las nueve —responde Emma dispuesta.

—Ahora tengo que irme. Como ves, no tardará mucho en llover.

Max se despide contento con su libro, haciendo medio saludo con la mano y dejando una sonrisa amortiguada. Sale en busca de la moto, arranca y se marcha.

Emma se queda mirándolo tras el cristal mientras coloca el rótulo rojo: «CERRADO» en la puerta hasta que Max desaparece al doblar la esquina. Une las palmas de las manos con satisfacción por unos segundos, da media vuelta y camina, esta vez deprisa, por el pasillo oscuro hasta la puerta final. Entra al antiguo salón y, tomando un teléfono convencional sobre una mesa de sala, hace una llamada y espera contestación.

8

—A ver, abre el expediente y vamos a repasar una vez más —dice un agente a otro dentro del Tesla, estacionado a unos cien metros de la biblioteca.

—Aquí lo tengo —comenta mientras lo extrae de la guantera.

—¡Cuidado! Se te han caído algunas cosas, tenías el portafolio abierto.

—Correcto, ya está —dice mientras organiza el papeleo—. Con respecto a Max, es lo mismo. Estudia en la Complutense un grado en historia, vive con su padre y su madre y es miembro de un club de aeronáutica de Cuatro Vientos; además…, practica artes marciales en la academia Mizo Aikido. Tiene una relación con una chica que se llama Lucía. Nada de porros ni alcohol ni drogas, tampoco broncas ni pandillas ni malas influencias. Vive en un barrio tranquilo, en Miraflores y… ya está. Vamos, que es el hijo perfecto de mamá y papá.

—Yo agregaría, porque no sabemos con qué fin lo estamos espiando, que no lleva una vida agitada. Sobre sus padres, también debemos señalarlo ahí: trabajan en el Ministerio de Educación, a quienes les debe dicho comportamiento. También sale con sus amigos de vez en cuando, porque tampoco es un puritano, ¿no? —añade evidenciando con un gesto—. Aunque lo parece. Sin embargo, las fiestas no le hacen exceder los límites. Su único exceso es la lectura.

—Con quien más comparte es con Jonathan —dice leyendo una hoja suelta—, su colega de la infancia, que está por terminar, como él, sus estudios. Es informático…

—Más que eso: es un crack.

—Vale. Y desde pequeño… —continúa, con la mirada fija en su compañero haciendo memoria— ha manifestado interés por la historia…

—Con excesivo conocimiento de ella —vuelve a cortarle al intentar recordar.

—… sobre todo, de las guerras mundiales.

—Se conoce al dedillo las diferentes batallas en todos los frentes…

—Joder, tío, ¿todo esto tenemos que reflejarlo en el informe?

—¡Claro! Es que no tenemos idea de lo que quieren. —Y continúa—: Las estrategias de los nazis, aliados y soviéticos; sus planes y operaciones; además del armamento, aviación, vehículos de combate, principales líderes, etc. Vamos, que para adquirir tanto conocimiento solo es posible sentado en la biblio como un auténtico friki.

Los agentes meditan por unos segundos el asunto. Nunca habían tenido un caso semejante a este. Sus historiales están plagados de objetivos peligrosos: narcos en Centroamérica, terroristas en el Medio Oriente, clanes de la mafia en Rusia... Ellos simplemente acatan las órdenes y cumplen la misión. Sin embargo, el caso de Max es extraño: acechar a un chaval universitario con tanta diligencia les parece ridículo. Incluso, en esta misión, no llevan ningún tipo de armas. Hasta que uno de ellos pregunta:

—¿Qué tendrán entre manos con este tío? ¿Cuál será el motivo de tanta vigilancia? —cuestiona mientras deja caer las manos sobre el volante.

—Eso digo yo. Si el chaval está limpio de polvo y paja… —dice manifestando desmotivación ante tanta incertidumbre.

—Arranca y vamos, que ya debe de haber llegado a su casa.

—Sí, pero primero vamos a cambiar de coche. Recuerda que eso fue lo que nos dijo el jefe: «El superMax os puede pillar» —imita con sarcasmo.

—¡Bah!, de todos modos, al final es un empollón de biblioteca que no se entera de na —dice mientras sueltan carcajadas burlescas.

—¡¿Qué?! —contesta Jonathan espantado en medio de la siesta por una llamada de Max.

—2-5-5-3- F-H-Z. ¿Lo copias ahora? —repite, ansioso.

—Es una matrícula, ¿no? —pregunta el informático mientras se pasa la mano por la cara—. Espera, espera…, déjame anotar.

—Es un Tesla negro que lleva días siguiéndome.

—¿Qué dices, tío? ¿Estás seguro…?

—¿Cuándo tendré respuestas?

—Dame una hora —responde al percibir la seriedad del asunto.

—¿Cómo lo vas a hacer? —pregunta Max con tono prudente.

—Entrando en la base de datos de la DGT.

—¡Ay, madre! —Mira hacia un lado temiendo que las cosas se compliquen aún más—. Me imagino, entonces, que sabrás cómo borrar el rastro.

—Dalo por hecho.

Max se sienta en su cama y, agarrando el móvil con sus dos manos, se da unos ligeros golpes en la barbilla mientras piensa sobre el asunto. Mira hacia la pared y no encuentra la más mínima sospecha. Se pone de pie, deja el móvil en la mesita de noche y se acerca al cristal de la ventana. Observa el ennegrecido cielo y cómo las oscuras nubes ocultan el resplandor del sol. Minutos después de meditar sobre el tema, suena el móvil.

—¿Dime? ¿Qué tienes? —pregunta con fruición.

—Sí…, pero, primero, una cosa.

—Jonathan, ahora no estoy para tus tontadas —dice Max reprendiéndolo.

—Max, ayúdame a ligar con Penélope, la guapísima vecina tuya —suplica imitando a un niñato pringao.

—¡Ah, ya! Lo mismo de siempre —comenta Max mientras pone los ojos en blanco—. Vale, lo intentaré, pero ahora dime qué has hecho.

—El coche es de Rentacar. Es propiedad de una empresa llamada Move Madrid que se encuentra cerca del aeropuerto, detrás del hotel Madrid Marriott Auditórium.

—¿Y no has averiguado quién lo arrendó?

—Ahí no pude entrar y me tardaría mucho tiempo. Tienes que presentarte allí, a ver si te quieren dar esa información —sugiere Jonathan.

—Gracias, amigo. ¡Ah!, y otra cosa… —dice, pensativo—; bueno, ahora no, mejor después —reconsidera.

—Recuerda: Penélope.

—¡Venga ya! —dice colgándole de inmediato.

En ese momento comienza la lluvia a caer y las gotas se deslizan por el cristal de su ventana. Max mira con esmero y dice para sí: «Para ver el arcoíris, primero hay que soportar la lluvia». Ahora respira un poco más aliviado, porque al menos tiene «la lluvia» que le dejó Jonathan para investigar. Sale y por cada escalón que desciende medita sobre el motivo de ese extraño acecho y quién podría estar detrás de él. Examina todo su círculo social para encontrar una posible relación que lo pueda implicar. Comienza por el instructor de vuelo. Dice para sí: «No creo que tenga nada que ver conmigo. Él siempre ha sido piloto civil, no ha estado en el ejército ni ha cumplido misiones militares en el extranjero; tampoco trabajó para empresas privadas que se le pudiesen relacionar con crímenes. El otro es Joe, mi maestro. Recibió el entrenamiento hace muchos años en Japón y tiene una familia genial. Mi suegro, lo descarto, porque él conoce mi levantar y mi acostar. Los pardillos del gimnasio no tienen cerebro… A ver…, ¿quién más puede ser…? ¡Mis padres! Tendrían que ser agentes del servicio secreto toda una vida, pero eso me huele a película. Además, nunca han tenido salidas extrañas ni viajes de improviso ni llamadas anónimas… Nada… Jonathan es un crack en informática, pero es solo un niñato, su inocencia se revela en su rostro; además, ¿por qué tendrían que seguirme a mí y no a él?».

Max no encuentra relación alguna en su círculo más estrecho. Luego, continúa: «En cuanto a mí, no es necesario que me cuestione». Ahora sale de su habitación y se detiene frente a la escalera, mirando hacia abajo las rectas paralelas que forman los bordes de los escalones. Vuelve a hablar en voz alta: «¡Un paralelismo! Eso sí que podría ser. ¡Me están confundiendo con otro! ¡Eso es!».

—Max, ¿qué hablas? —pregunta Alicia, su madre, desde la cocina. «¡Ay, madre! Me ha oído», piensa Max llevándose el puño derecho a la boca.

—Nada, mamá. Estaba memorizando en voz alta —grita.

Y sigue Max con su soliloquio: «Debe de existir alguien que se parece a mí, o que tenga mi nombre y apellidos. Ya llamaré a Jonathan para que lo busque en la base de datos, al menos de la ciudad. Lo otro es denunciar a la Policía, pero no quiero meterme en ese rollo… —piensa mientras da un paso más abajo y concluye—: además, me tomarían por tonto y sería un escándalo para mis padres».

Vuelve a subir las escaleras, entra en su cuarto y observa los rayos de sol que entran por la ventana, castigando las gotas retrasadas del cristal, y continúa: «Mejor lo intentaré primero informándome acerca de los tíos del Tesla. Luego, veremos».

9

—¿Me escuchas? ¿Me estás atendiendo? —pregunta la joven al verlo meditabundo.

—¡Ah! ¡Sí, sí! Perdona, estaba pensando… en… —dice Max a modo de disculpa después de salir del encanto de la chica.

—Entonces, te ha quedado claro cómo funciona el servicio de Rentacar, ¿verdad? —expresa no muy convencida al ver la alucinación detrás de los ojos del joven; aunque ella sabe el motivo, tiene espejo en su casa.

Ahora Max tiene que ir al grano, porque se le agotó el disimulado preámbulo y se ve obligado a hacer algo que no acostumbra a hacer: mentir. Tendría que aprender a hacerlo ante tan delicada situación. Así que va a someter su sinceridad ante el indomable monstruo de la curiosidad, y más ahora que se encuentra bajo acecho.

—Hace unos días me subí en un coche Tesla con un amigo. Mi amigo no es quien lo arrendó, sino un conocido de mi amigo —expresa carraspeando con disimulo para ocultar sus nervios—. Y sin querer perdí las llaves. Supongo que las tendrán.

—A ver, si es lo que me estoy imaginando, siento decirte que no puedo revelar información alguna de los clientes —dice la chica señalando con el boli el letrero que tiene Max a sus espaldas sobre protección de datos.