Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

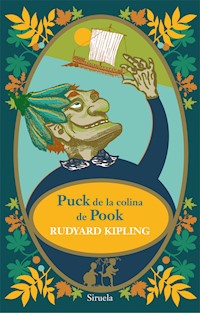

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

Dan y Una, dos hermanos que viven en el condado inglés de Sussex, acaban de representar por tercera vez El sueño de una noche de verano. Es la víspera del solsticio y en la ladera de la colina de Pook, uno de los lugares de la Vieja Inglaterra con más historia, sucede algo mágico: uno de los personajes de la obra de Shakespeare cobra vida. Es Puck, el travieso duende que tiene el poder de hacer que la gente olvide y recuerde. Gracias a Puck, los dos niños conocerán a hombres de otras épocas: normandos, sajones, romanos, pictos y vikingos, que les contarán su historia, la Historia, eso que no debemos olvidar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

CUBIERTA

LA ESPADA DE WELAND

LA CANCIÓN DE PUCK

LA ESPADA DE WELAND

LA CANCIÓN DEL ÁRBOL

JÓVENES EN EL FEUDO

JÓVENES EN EL FEUDO

LA CANCIÓN DE SIR RICHARD

LOS CABALLEROS DE LA AVENTURA MARAVILLOSA

CANCIÓN DE ARPA

LOS CABALLEROS DE

LA CANCIÓN DE THORKILD

LOS ANCIANOS DE PEVENSEY

LOS ANCIANOS DE PEVENSEY

LAS RUNAS DE LA ESPADA DE WELAND

UN CENTURIÓN DE LA TRIGÉSIMA

CIUDADES, TRONOS Y PODERES

UN CENTURIÓN DE LA TRIGÉSIMA

CANCIÓN DE LA BRITANIA ROMANA

EN LA MURALLA

EN LA MURALLA

UNA CANCIÓN PARA MITRA

LOS CASCOS ALADOS

LOS CASCOS ALADOS

UNA CANCIÓN DE LOS PICTOS

HAL EL DIBUJANTE

HAL EL DIBUJANTE

CANCIÓN DE LOS CONTRABANDISTAS

LA DESBANDADA DE DYMCHURCH

LA CANCIÓN DEL NIÑO DE LAS ABEJAS

LA DESBANDADA DE DYMCHURCH

UNA CANCIÓN EN TRES PARTES

EL TESORO Y LA LEY

LA CANCIÓN DEL QUINTO RÍO

EL TESORO Y LA LEY

CANCIÓN DE LOS NIÑOS

NOTAS

CRÉDITOS

LA ESPADA DE WELAND

LA CANCIÓN DE PUCK

¿Veis el camino bacheado que discurre

semihundido entre los trigales?

¡Ahí fue donde se emplazaron los cañones

que abatieron a la flota de Felipe II!

¿Veis cómo trasiega nuestro pequeño molino,

movido por las aguas del riachuelo?

Viene moliendo el grano y pagando impuestos

desde los tiempos del Domesday.

¿Veis esos mudos robledales,

y las peligrosas zanjas que los flanquean?

En ellos fueron vencidos los sajones

el mismo día en que Harold pereció.

¿Veis las planicies ventosas que se extienden

por las puertas de Rye?

Hacia ellas huyeron los hombres del Norte

cuando divisaron las naves de Alfredo.

¿Veis los anchos y solitarios pastos,

en donde pasta el buey rojo?

Allí se alzó una ciudad poblada y conocida

antes de que Londres contase con una sola casa.

¿Y veis, cuando la lluvia cesa, las ruinas

de túmulos, fosos y murallas?

¡Ese fue el campamento de una de las legiones

que César trajo navegando desde las Galias!

¿Y veis esas señales que van y vienen,

como sombras que se ciernen sobre las colinas?

¡Son las líneas que trazó el hombre primitivo,

para defender sus mágicos poblados!

¡Caminos, campamentos y ciudades perdidas,

saladas marismas donde hoy brota el trigo!

¡Vieja paz, viejas artes guerreras, que al cesar

dieron cuna a Inglaterra!

No es un lugar cualquiera,

ni sus aguas, ni sus bosques, ni sus aires.

Es la Isla de Merlín, la de Gramarye,

hacia donde tú y yo nos dirigiremos.

LA ESPADA DE WELAND

Los niños estaban en el teatro, representando ante tres vacas todo lo que podían recordar de El sueño de una noche de verano. Su padre les había hecho un pequeño resumen de la obra de Shakespeare y habían ensayado con él y con su madre hasta que lo supieron recitar de memoria. Empezaban cuando Nick Bottom, el tejedor, sale de entre los arbustos con una cabeza de burro sobre los hombros y encuentra dormida a Titania, Reina de las Hadas. Entonces saltaban a la escena en donde Bottom pide a tres haditas que le rasquen la cabeza y le traigan miel, y terminaban donde se queda dormido en brazos de Titania. Dan hacía de Puck y de Nick Bottom, así como de las tres hadas. Para interpretar el papel de Puck vestía un gorro de trapo puntiagudo, y una cabeza de burro de papel que les había tocado en un paquete sorpresa de Navidad –que se desgarraba si no tenías cuidado– para hacer de Bottom. Una era Titania, con una corona de columbines y una ramita de dedalera a modo de varita mágica.

El teatro se encontraba en una pradera conocida como el Gran Declive. Un arroyuelo, que surtía de agua a un molino situado a dos o tres prados de distancia, torcía por una de sus esquinas y, en medio de la curva, aparecía un gran anillo de hadas, de hierba más oscura, que hacía las veces de escenario. En las orillas del arroyuelo crecían frondosos sauces, avellanos y rosas silvestres, que resultaban muy adecuados para esperar el turno de entrada en escena; un adulto que lo había visto dijo que ni Shakespeare hubiera podido imaginar un escenario más indicado para representar su obra. No se les permitía, por supuesto, actuar en la misma noche del solsticio de verano, pero se acercaron allí la víspera, después de la hora del té, cuando las sombras comenzaban a crecer. Llevaban consigo la cena: huevos duros, galletas Bath Oliver y un sobre con sal. Las tres vacas habían sido ordeñadas y pacían tranquilamente emitiendo un rumor de hierba arrancada que se oía pradera abajo. Y el sonido del molino en marcha recordaba a unos pies descalzos corriendo sobre un duro suelo. Un cuclillo, posado en el poste del portón, entonaba su quebrada melodía de junio, cu-cu, mientras que un atareado martín pescador se acercaba volando desde el canal del molino hasta el arroyo que discurría por el extremo opuesto de la pradera. Todo lo demás era una quietud espesa que desprendía un olor a reina de los prados y a hierba seca.

La obra marchaba a la perfección. Dan se acordó de todos sus papeles –Puck, Bottom y las tres hadas–, y Una no olvidó ni una sola palabra de Titania, incluida la parte más complicada en la que cuenta a las hadas cómo alimentar a Bottom con «albaricoques, higos verdes y zarzamoras», ni los versos acabados en plural. Quedaron tan satisfechos que repitieron la obra tres veces, de cabo a rabo, antes de sentarse en el ralo centro del anillo de hadas para comer huevos y las galletas Bath Oliver. Fue entonces cuando oyeron un silbido procedente de los alisos de la orilla y se llevaron un susto.

La maleza se abrió. En el mismísimo sitio donde Dan había representado a Puck, vieron un hombrecillo de tez morena, anchas espaldas, orejas puntiagudas, nariz respingona, ojos azules rasgados y una sonrisa que recorría su rostro pecoso. Inclinó la frente como si estuviese observando a Quince, Snout, Bottom y todos los demás, ensayando Píramo y Tisbe, y con una voz cavernosa que recordaba a la de las tres vacas cuando piden ser ordeñadas, comenzó:

Qué gente de baja calaña tenemos por aquí pavoneándose, tan cerca de la cuna de la reina de las hadas...

Se interrumpió, ahuecó la mano detrás de la oreja y, con un guiño perverso en los ojos, prosiguió:

¡Una comedia en marcha! Pues asistiré como espectador; como actor, también, si la ocasión se presta.

Los niños miraron boquiabiertos. El hombrecillo, que no le llegaría a Dan ni a la altura de los hombros, entró silenciosamente en el anillo.

–He perdido la práctica –dijo–, pero así es como debe interpretarse mi papel.

Los niños no dejaban de mirarle perplejos: desde su gorra azul marino como una flor de columbina, hasta sus pies descalzos y peludos. Finalmente se echó a reír.

–Por favor, no me miréis así. Yo no tengo la culpa de nada. ¿Qué esperabais? –dijo.

–No esperábamos a nadie –contestó Dan lentamente–. Esta pradera es nuestra.

–¿Ah, sí? –dijo el visitante mientras se sentaba–. ¿Entonces qué diablos os llevó a interpretar El sueño de una noche de verano tres veces, en vísperas del solsticio, en medio del anillo y en las faldas, justo en las faldas, de una de las colinas más antiguas de la Vieja Inglaterra? La colina de Pook, la colina de Puck, ¡la colina de Puck, la colina de Pook! Salta a la vista como la nariz que despunta en mi rostro.

Señaló la desnuda loma de la colina de Pook, solo cubierta de helechos, que ascendía desde el extremo más opuesto del arroyo del molino hasta los tupidos bosques. Más allá de ese bosque, el terreno se elevaba progresivamente hasta alcanzar unos quinientos pies, hasta llegar por fin a la pelada cumbre de la Colina de la Almenara, desde donde se divisan las llanuras de Pevensey, el Canal y la mitad de las desnudas Colinas del Sur.

–¡Por el Roble, el Fresno y el Espino…! –exclamó, todavía riendo–. ¡Si esto hubiera ocurrido hace cien años, tendríais aquí a toda la Gente de las Colinas como un enjambre de abejas en junio!

–No sabíamos que estaba mal lo que hacíamos –dijo Dan.

–¡Mal! –el hombrecillo se estremeció de risa–. ¡Pues claro que no está mal! Acabáis de conseguir algo por lo que los reyes, los caballeros y los estudiosos de los viejos tiempos habrían dado sus coronas, sus espuelas y sus libros. ¡Ni con ayuda del mismísimo Merlín lo hubierais hecho mejor! Habéis roto el hechizo que pesaba sobre las colinas, las habéis abierto. Y esto no ocurría desde hace más de mil años.

–Nosotros... nosotros no teníamos intención de hacerlo –dijo Una.

–¡Pues claro que no! Por eso lo habéis hecho. Por desgracia ahora las colinas están deshabitadas, toda la gente se ha marchado. Yo soy el único que queda. Soy Puck, el más viejo de los Seres Antiguos de Inglaterra, a vuestra entera disposición, si es que queréis tener trato conmigo, claro está. Si es que no, solo tenéis que decirlo y me esfumaré.

Echó un vistazo a los niños, y los niños le miraron a él durante medio minuto largo. Dejó de guiñar los ojos. Había en ellos algo tierno, y en sus labios comenzaba a esbozarse una sonrisa.

Una extendió su mano.

–No te vayas –le dijo–. Nos caes bien.

–Toma una Bath Oliver –dijo Dan, y le acercó el paquete aplastado junto con los huevos.

–¡Por el Roble, el Fresno y el Espino! –exclamó Puck quitándose la gorra azul–. También a mí me caéis bien. Échale bastante sal a la galleta, Dan, y me la comeré a medias contigo. Así verás qué tipo de persona soy. Algunos de los nuestros –prosiguió con la boca llena– no podían soportar ni la sal, ni las herraduras colocadas sobre las puertas, ni la baya del fresno silvestre, ni las corrientes de agua, ni el hierro frío, ni el tañido de las campanas de las iglesias. ¡Pero yo soy Puck!

Se sacudió cuidadosamente las migas de su jubón y les estrechó la mano.

–Dan y yo siempre nos hemos dicho –tartamudeó Unaque, si alguna vez nos pasara esto, sabríamos exactamente qué hacer. Pero ahora, de alguna manera, todo es distinto.

–Se refiere a si nos encontráramos con un duende –explicó Dan–. Yo nunca he creído en ellos, al menos desde que cumplí seis años.

–Yo sí –dijo Una–. Bueno, creía a medias, hasta que aprendimos Adiós recompensas. ¿Conoces Adiós recompensas y hechizos?

–¿Te refieres a esto? –echó su gran cabeza hacia atrás y comenzó en el segundo verso:

Las buenas comadres bien pueden decir,

ahora que las mujeres de mala vida

tienen en las vaquerías tan buena vida

y aunque no barren menos sus hogares

(¡Tú también, Una!:)

que otras chicas,

que sin embargo últimamente

encuentran seis peniques en su zapato.

El eco resonó por toda la pradera.

–Pues claro que lo conozco –dijo.

–Y luego está el verso sobre los anillos –dijo Dan–. Cuando era pequeño siempre me hacía sentir mal.

–¿Te refieres a «Dejad memoria de aquellos anillos y danzas»? –retumbó la voz de Puck como si fuese un órgano de iglesia.

De aquellos que aún existen,

que en los tiempos de la Reina María arraigaron

en gran número de praderíos herbosos.

Pero desde el reinado de Elisabeth,

y más tarde cuando James llegó,

jamás se han vuelto a ver en los páramos,

como en otros tiempos ocurría.

–Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que lo escuché, pero de nada sirve ponerlo ahora en entredicho: es cierto. La Gente de las Colinas se ha ido. Les he visto llegar a la Vieja Inglaterra y les he visto irse. Gigantes, trolls, kelpies, brownies, duendes, trasgos; espíritus de los bosques, de los árboles, de la tierra, del agua; guardianes de tesoros, buena gente, enanos, pishogues, leprechauns, hombres de brezo, caballeros nocturnos, pixies, nixies, gnomos y todos los demás, ¡se han ido todos! Yo llegué a Inglaterra con el Roble, el Fresno y el Espino, y cuando el Roble, el Fresno y el Espino desaparezcan, me iré con ellos.

Dan echó un vistazo a la pradera: el roble de Una, junto al portón pequeño, la hilera de fresnos inclinados sobre la Charca de la Nutria, donde el arroyo remansaba sus aguas cuando el molino no las necesitaba, el viejo y nudoso espino blanco donde las tres vacas solían rascarse los cuellos.

–No pasa nada –dijo, y añadió–: este otoño también voy a plantar un montón de bellotas.

–Entonces, debes de ser muy requeteviejo... –quiso saber Una.

–No, viejo no. Solo un hombre de vida bastante prolongada, como dice la gente de por aquí. Porque, veréis, mis amigos solían dejarme un cuenco de nata de noche cuando Stonehenge aún era nuevo. Sí, antes de que el hombre de la Edad de Piedra llenara el Estanque del Rocío bajo Chanctonbury Ring.

Una batió las palmas y gritó: «¡Oh!», al tiempo que asentía con la cabeza.

–Se le acaba de ocurrir un plan –explicó Dan–. Siempre hace eso cuando se le ocurre un plan.

–Estaba pensando una cosa: ¿qué te parecería si te dejamos un poco de nuestras gachas y te las subimos al ático? Si las dejamos en nuestro cuarto de juegos, se van a dar cuenta.

–En nuestro cuarto de estudio –le corrigió Dan con rapidez. Y Una se puso colorada, ya que ese verano se habían hecho la promesa solemne de no llamar más cuarto de juegos a lo que era un cuarto de estudio.

–¡Que Dios bendiga tu buen corazón! –contestó Puck–. Un día de estos te convertirás en una hermosa muchacha sin precio en los días de mercado. No necesito que me guardéis un tazón, pero si alguna vez tengo hambre, estad seguros de que os lo haré saber.

Se tumbó cuan largo era sobre la hierba seca y los niños hicieron otro tanto junto a él, agitando alegremente las piernas desnudas en el aire. Se dieron cuenta de que no le podían tener más miedo del que sentían por su buen amigo el viejo Hobden el podador de setos. Este no les molestaba con preguntas de adulto ni se reía de la cabeza de burro, sino que se tumbaba en el suelo y sonreía para sus adentros con enorme discreción.

–¿Tenéis por ahí una navaja? –preguntó Puck, al fin.

Dan le extendió su enorme navaja de excursión, de una sola hoja, y Puck comenzó a recortar un pedazo de turba del centro del anillo.

–¿Para qué es eso? ¿Es magia? –dijo Una mientras él presionaba un cuadrado de turba color chocolate que se cortaba como si fuese queso.

–Es uno de mis truquitos –contestó él, y cortó otro pedazo–. Es que, veréis, no os puedo dejar entrar en las colinas porque las gentes se han marchado. Pero si aceptáis «tomar posesión» con mi ayuda, podré mostraros algo que desconocen el resto de los humanos. Realmente, os lo habéis merecido.

–¿Qué es eso de «tomar posesión»? –preguntó Dan con cautela.

–Es una vieja costumbre que seguían las gentes cuando compraban y vendían tierra. Solían cortar un terruño y ofrecérselo al comprador, y uno no era legalmente propietario de la tierra (es decir, que no le pertenecía) hasta que el otro te había entregado un pedazo de la misma, así –les ofreció la turba en su mano.

–Pero si el prado es nuestro –dijo Dan retrocediendo–. ¿Pretendes hacerlo desaparecer?

Puck comenzó a reír:

–Ya sé que es vuestro prado, pero esconde muchas más cosas de las que vosotros o vuestro padre podríais imaginar. ¡Prueba!

Miró a Una.

–Yo lo haré –dijo ella. Y Dan siguió su ejemplo sin vacilar.

–Ahora sois legalmente propietarios de toda la Vieja Inglaterra –canturreó Puck–. Por privilegio del Roble, el Fresno y el Espino, tenéis libertad de ir y venir, de mirar y conocer lo que yo os muestre o lo que mejor os parezca. Veréis lo que tengáis que ver y oiréis lo que tengáis que oír, aunque ello haya ocurrido hace tres mil años, y no conoceréis ni el temor ni la duda. Sujetad con fuerza todo lo que os doy.

Los niños cerraron los ojos, pero nada ocurrió.

–¿Y bien? –dijo Una, abriéndolos con decepción–. Pensé que iba a ver dragones.

–Aunque hubiese sucedido hace tres mil años –dijo Puck, y contó con los dedos–: No, me temo que hace tres mil años no existían dragones.

–Pero no ha ocurrido nada de nada –dijo Dan.

–Un poco de paciencia –replicó Puck–. No crece un roble en un año y la Vieja Inglaterra es más vieja que veinte robles. Vamos a sentarnos a pensar. Creo que podré conseguirlo si cojo solo un siglo cada vez.

–Sí, porque eres un duende –dijo Dan.

–¿Me habéis oído pronunciar esa palabra en lo que llevo hablado? –soltó Puck.

–No. Has hablado de «la Gente de las Colinas», pero no has dicho «duendes» –dijo Una–. Justo estaba pensando en eso. ¿Acaso no te gusta?

–¿Qué te parecería si te llamaran «mortal» o «humano» todo el tiempo? –dijo Puck–. ¿O «hijo de Adán» o «hija de Eva»?

–A mí no me gustaría nada –dijo Dan–. Así es como hablan los djinns y los afrits en Las mil y una noches.

–Así me siento yo al pronunciar esa palabra que no quiero pronunciar. En todo caso, esas palabras de las que habláis son pura invención, denominaciones que la Gente de las Colinas jamás han escuchado, moscas zumbonas con alas de mariposa, trajecitos de gasa y estrellas brillantes en los cabellos, y una varita mágica como la vara de un maestro para castigar a los niños malos y premiar a los buenos. ¡Ya las conozco!

–No queríamos decir eso –dijo Dan–. También nosotros las odiamos.

–Exacto –dijo Puck–. ¿Acaso pensáis que a la Gente de las Colinas no les importa que se los confunda con aquella partida de empalagosos impostores con alitas de colorines y varas oscilantes? ¡Pues claro que sí, alas de mariposa...! Yo he visto a Sir Huon y su tropa salir del castillo de Tintagel hacia Hy-Brasiel en pleno temporal del sudeste, con la espuma volando por encima del castillo y los Caballos de las Colinas locos de pánico. Salieron en un momento de calma, chillando como gaviotas y fueron arrastrados cinco millas largas tierra adentro, antes de que pudiesen plantarle cara al viento. ¡Alas de mariposa! Era magia, una magia tan negra como la que podría hacer Merlín, y todo el mar cubierto de fuego verde, y espuma blanca, con sirenas cantarinas. Y los Caballos de las Colinas saltaban de ola en ola a la luz de los relámpagos. ¡Eso es lo que ocurría en los viejos tiempos!

–Magnífico –dijo Dan; pero Una se estremeció.

–Pues me alegro de que se hayan ido. ¿Pero qué hizo que la Gente de las Colinas se marchara? –preguntó Una.

–Varias cosas. Algún día te contaré lo que provocó la huida de todos –contestó Puck–. Pero no huyeron todos a la vez. Se fueron marchando uno a uno durante siglos. La mayoría eran extranjeros que no soportaban nuestro clima. Esos fueron los primeros en largarse.

–¿Cuándo huyeron? –preguntó Dan.

–Hace dos mil años o tal vez más. El caso es que empezaron siendo dioses. Los fenicios trajeron alguno cuando vinieron a comprar estaño, y los galos, los jutos, los daneses, los frisios y los anglos trajeron más cuando desembarcaron. Por aquel entonces estaban continuamente desembarcando, o viéndose obligados a regresar a sus barcos, y siempre traían sus dioses consigo. Inglaterra es un mal lugar para dioses. Yo, personalmente, empecé siendo como pretendo seguir siempre. Un plato de gachas, un vaso de leche y un poco de diversión tranquila por los caminos con las gentes de campo me bastaban entonces, como también me bastan ahora. Y es que pertenezco a este lugar, y durante toda mi vida me he mezclado con sus gentes. Pero la mayoría insistía en ser dioses y en tener templos, altares, sacerdotes y sacrificios propios.

–¿Es verdad que a la gente se la quemaba en cestones de mimbre tal y como nos ha contado la señorita Blake? –quiso saber Dan.

–Se practicaban todo tipo de sacrificios –contestó Puck–. Si no era con hombres, era con caballos, ganado, cerdos o metheglin, que es una especie de cerveza dulzona y pegajosa que a mí nunca me gustó. Aquellos tipos viejos eran una extravagante y altiva colección de ídolos: los Seres Antiguos. ¿Y qué es lo que pasó? A los hombres, en la mayoría de los casos, no les gusta que los sacrifiquen, ni siquiera les seducía la idea de sacrificar a los caballos de sus granjas. Después de un tiempo, la gente acabó por prescindir de aquellos Seres Antiguos, y los techos de sus templos se desplomaron, y los supuestos dioses tuvieron que salir por piernas y buscarse una nueva ocupación. A algunos les dio por merodear por los árboles o por esconderse en las tumbas y gemir durante las noches. Si gemían lo bastante alto y prolongado, a lo mejor conseguían asustar a un pobre campesino y obligarle a que sacrificase una gallina o que les dejase una libra de mantequilla. Recuerdo a una diosa llamada Belisama. Se convirtió en un vulgar espíritu de las aguas en algún lugar de Lancashire. Y tenía muchos más amigos. Primero fueron dioses, luego Gente de las Colinas y más tarde huyeron a otros lugares porque, por una razón u otra, no conseguían llevarse bien con los ingleses. Solo recuerdo a uno de esos Seres Antiguos que consiguió sobrevivir trabajando honestamente después de bajar a este mundo. Se llamaba Weland, y era el herrero de los dioses. Ahora no recuerdo sus nombres, pero él solía hacerles espadas y lanzas. Creo que solía decir que estaba emparentado con Thor, el de los escandinavos.

–¿El Thor de los Héroes de Asgard? –dijo Una, que había estado leyendo el libro.

–Tal vez –contestó Puck–. De todas formas, cuando vinieron los malos tiempos, ni robó ni mendigó. Se puso a trabajar y yo tuve la suerte de poder hacerle un favor.

–Cuéntanoslo –dijo Dan–. Me gusta saber cosas de los Seres Antiguos.

Se acomodaron, cada uno de ellos masticando una brizna de hierba. Puck se apoyó sobre su fuerte brazo y prosiguió:

–A ver... Conocí a Weland por primera vez una tarde de noviembre, durante una tormenta de agua nieve, en la llanura de Pevensey.

–¿Te refieres a Pevensey, al otro lado de la colina? –preguntó Dan señalando hacia el sur.

–Sí, pero en aquellos tiempos todo hasta Horsebridge y Hydenseye, todo era una ciénaga. Yo estaba en la Colina de la Almenara, que por entonces llamaban Brunanburgh, cuando me percaté del débil resplandor que emiten los tejados de paja ardiendo y bajé a echar un vistazo. Algunos piratas (creo que se trataba de los hombres de Peofn) estaban quemando un pueblo de la llanura, y la imagen de Weland, una silueta grande y del color oscuro de la madera, con cuentas de ámbar alrededor del cuello, yacía en la proa de una nave negra de treinta y dos remos que había encallado en la playa. ¡Hacía un frío de mil demonios! De la cubierta de la nave colgaban carámbanos de hielo, los remos estaban cubiertos por una capa brillante de hielo y en los labios de Weland también había hielo. Cuando me vio, comenzó a entonar un largo cántico en su propia lengua, contándome cómo iba a gobernar Inglaterra y cómo iba yo a oler el humo de sus altares desde Lincolnshire hasta la Isla de Wight. No le di mucha importancia. Había visto ya demasiados dioses asaltando la Vieja Inglaterra como para inquietarme por aquello. Le dejé cantar mientras sus hombres quemaban el pueblo y luego le dije (no sé cómo se me ocurrió): «Herrero de los dioses, ya llegará el día en que te vea por los caminos ofreciendo tus servicios».

–¿Y qué dijo Weland? –quiso saber Una–. ¿Se enfadó?

–Me llamó de todo y puso los ojos en blanco. Yo salí corriendo para alertar a las gentes de tierra adentro. Pero los piratas conquistaron el país, y durante siglos Weland fue el dios más importante. Tenía templos por todas partes, desde Lincolnshire hasta la Isla de Wight, como él mismo había dicho, y sus sacrificios eran realmente escandalosos. Para hacerle justicia, es preciso decir que prefería los caballos a los hombres; pero, hombres o caballos, yo estaba convencido de que tendría que acabar descendiendo al mundo terrenal, al igual que los otros Seres Antiguos. Le concedí mucho tiempo, cerca de mil años, y al término de este periodo entré en uno de sus templos, cerca de Andover, para ver cómo le iba. Ahí estaba su altar, ahí estaba su imagen, ahí estaban sus sacerdotes, y ahí estaban sus fieles, y todos parecían bastante satisfechos, excepto Weland y los sacerdotes. En los viejos tiempos los fieles no se sentían satisfechos hasta que los sacerdotes habían elegido a sus víctimas; a vosotros también os habría pasado lo mismo. Cuando empezó la ceremonia, surgió un sacerdote de entre los fieles, arrastró a un hombre hasta el altar, fingió golpearle en la cabeza con una pequeña hacha dorada, y el hombre cayó al suelo como si estuviese muerto. Entonces todos empezaron a chillar: «¡Un sacrificio a Weland! ¡Un sacrificio a Weland!».

–¿Y el hombre no estaba muerto de verdad? –preguntó Una.

–En absoluto. Todo era tan irreal como una merienda de muñecas. Luego sacaron un espléndido caballo blanco, y el sacerdote le cortó algunas cerdas de la crin y de la cola, y las quemó en el altar, gritando: «¡Un sacrificio!». Eso contaba lo mismo que si un hombre y un caballo hubiesen sido sacrificados. Vi el rostro de Weland a través del humo y no pude evitar reírme. Parecía disgustado y hambriento, y todo lo que tenía para su satisfacción era el hedor repugnante de la crin quemada. ¡Igual que una merienda de muñecas!

»En aquel momento pensé que era mejor no decir nada (no hubiera sido justo), y la siguiente vez que fui a Andover, un par de siglos más tarde, Weland y su templo habían desaparecido y había una iglesia con un obispo cristiano. Nadie de la Gente de las Colinas pudo darme razón de él, y supuse que había dejado Inglaterra.

Puck se volvió, se apoyó sobre el otro codo y se quedó largo rato pensativo.

–Veamos... –dijo al fin–. Debió de ser algunos años después, un año o dos antes de la Conquista, creo, cuando regresé aquí, a la colina de Pook, y una tarde oí que el viejo Hobden hablaba del vado de Weland.

–Si te refieres a Hobden el podador de setos, solo tiene setenta y dos. Me lo dijo él mismo –dijo Dan–. Es íntimo amigo nuestro.

–Tienes toda la razón –replicó Puck–. Me refería al tatarabuelo de hace nueve generaciones del viejo Hobden. Era un hombre libre y hacía carbón vegetal por estos parajes. Conozco a esa familia, de padre a hijo, desde hace tanto tiempo que a veces me confundo. Mi Hobden se llamaba Hob de Dene y vivía en la herrería. Como es natural, agucé el oído cuando escuché que Weland era mencionado y me escabullí entre los árboles hasta llegar al vado, más allá del Bosque de las Marismas.

Señaló con la cabeza hacia el oeste, donde el valle se estrechaba entre las boscosas colinas y los empinados campos de lúpulo.

–Ese es el puente de Willingford –dijo Una–. Vamos a pasear allí a menudo. Hay un martín pescador.

–Entonces se le conocía como el vado de Weland, querida. Una carretera (en malísimas condiciones, por cierto) conducía hasta allí desde la almenara situada en la cima de la colina, y toda la ladera estaba cubierta por un bosque espeso de robles, muy espeso, poblado de gamos. No había ni rastro de Weland, pero al cabo de un rato me encontré con un viejo granjero gordinflón que descendía a caballo desde la almenara, por el bosque verde. Su caballo había perdido una herradura en el barro y cuando llegó al vado, desmontó, se sacó un penique del bolsillo, lo puso sobre una piedra, ató al caballo a un roble y comenzó a gritar: «¡Herrero, herrero, tengo trabajo para ti!». Entonces se sentó y se quedó dormido. ¿Podéis imaginaros cómo me sentí al ver aparecer por detrás de un roble a un herrero encorvado de barbas blancas, con un delantal de cuero, que comenzó a herrar al caballo? Era Weland en persona. Estaba tan sorprendido que salté fuera y dije: «¿Qué diablos haces aquí, Weland?».

–¡Pobre Weland! –suspiró Una.

–Se apartó el largo cabello que le cubría la frente (al principio no me reconoció). Entonces dijo: «Tú deberías saberlo. Lo predijiste, viejo duende. Me dedico a herrar caballos para ganarme la vida. Ahora ni siquiera soy Weland», dijo. «Me llaman Wayland el Herrero».

–Pobrecillo –dijo Dan–. ¿Y tú que le contestaste?

–¿Y qué le iba a decir yo? Con la pezuña del caballo en el regazo, miró hacia arriba y dijo, sonriente: «Me acuerdo de los tiempos en que ni siquiera hubiera aceptado este manojo de huesos como ofrenda, y ahora me conformo con herrarlo por un penique». «¿No tienes manera de volver a Valhalla o dondequiera que sea tu lugar de origen?», le pregunté yo. «Me temo que no», contestó él mientras limaba uno de los cascos. Tenía muy buena mano con los caballos. La vieja bestia relinchaba sobre su hombro. «Si recuerdas, no fui un dios complaciente en mis días, en mi tiempo, cuando era poderoso. Y no seré liberado hasta que algún ser humano desee sinceramente mi felicidad.» «Pues este granjero debería hacerlo. Le estás herrando el caballo.» «Sí», contestó él. «Y mis clavos mantendrán firmes las herraduras desde una luna llena hasta la siguiente. Pero tanto los granjeros como la tierra de Weald son extremadamente fríos y desabridos.»

»¿Queréis creer que cuando el granjero se despertó y se encontró con el caballo herrado se marchó sin expresar ni una sola palabra de agradecimiento? Me dio tanta rabia que obligué al caballo a dar media vuelta y lo conduje, durante tres millas, hacia la almenara para que aquel viejo pecador aprendiese un poco de educación.

–¿Eras invisible? –quiso saber Una.

Puck asintió con gravedad.

–La almenara siempre estaba preparada para ser encendida, por si los franceses desembarcaban en Pevensey, y yo conduje al caballo alrededor de la misma durante toda la noche de verano. El granjero pensó que estaba encantado (y, ciertamente, lo estaba), y comenzó a rezar y a gritar. Yo hice caso omiso. Me consideraba tan buen cristiano como él durante cualquier día de fiesta en el Condado, y a eso de las cuatro de la madrugada apareció un joven novicio del monasterio que por entonces se alzaba en la cumbre de la Colina de la Almenara.

–¿Qué es un novicio? –preguntó Dan.

–En realidad es un hombre que va a convertirse en fraile, pero en esos días la gente enviaba a sus hijos a los monasterios como si fueran a la escuela. Desde hacía años, este joven iba a pasar unos meses a un monasterio francés, y estaba acabando sus estudios en el monasterio que tenía más cerca de casa. Se llamaba Hugh y ese día se había levantado para pescar por los alrededores. Su familia era propietaria de todo este valle. Hugh oyó gritar al granjero y le preguntó que qué diablos le pasaba. Y el viejo le contó una increíble historia de hadas, duendes y brujas, cuando yo sé que esa noche no había visto otra cosa que conejos y gamos colorados. Porque la Gente de las Colinas son como las nutrias, es decir, solo se muestran cuando les viene en gana. Pero el novicio no tenía un pelo de tonto. Echó un vistazo a las patas del caballo y se dio cuenta de que solo Weland era capaz de herrar así de bien (Weland tenía un modo especial de doblar los clavos que los lugareños conocían como el remache del Herrero). «¡Ajá!», dijo el novicio. «¿Quién te herró al caballo?»

»Al principio, el granjero no quería confesar, porque a los religiosos nunca les ha gustado que sus gentes tengan que ver con los duendes. Pero al final dijo que había sido el Herrero. «¿Cuánto le pagaste?», preguntó el novicio. «Un penique», contestó el granjero de mala gana. «Eso es menos de lo que un cristiano te hubiera cobrado», dijo el novicio. «Espero que al menos le dieras las gracias.» «No», respondió el granjero, «Wayland el Herrero es un pagano». «Pagano o no», dijo el novicio, «te dejaste ayudar, y cuando alguien te ayuda, hay que dar las gracias». «¿Qué?», dijo el granjero (estaba furioso porque, a todas estas, yo no dejaba de conducir al caballo en círculos). «Cállate, mequetrefe. Entonces, siguiendo tu razonamiento, también tendría que dar las gracias al diablo, en caso de que me ayudase.» «Deja de dar vueltas ahí arriba mientras me sueltas improperios», dijo el novicio. «Vuelve al vado y dale gracias al Herrero, o te arrepentirás.»

»El granjero tuvo que desandar su camino. Yo conduje al caballo, aunque nadie me veía, y el novicio caminó a nuestra vera, barriendo el rocío reluciente con los bajos de su hábito y con la caña de pescar al hombro, como si de una lanza se tratara. Cuando por fin llegamos al vado (eran las cinco de la mañana y aún había neblina bajo el ramaje de los robles), al granjero no le daba la gana de decir «gracias». Dijo que le contaría al abad que el novicio estaba empeñado en que adorase a dioses paganos. Entonces fue cuando Hugh, el novicio, perdió los estribos. Gritó: «¡Fuera!». Colocó su brazo bajo la pierna gorda del granjero y le lanzó desde la silla al suelo. Antes de que se pudiera levantar, le agarró por el cogote y lo sacudió como si fuera una rata, hasta que el granjero gruñó de mala gana: «Gracias, Wayland el Herrero».

–¿Y Weland vio todo esto? –preguntó Dan.

–Oh, sí, y hasta lanzó su grito de guerra cuando el granjero se desplomó en el suelo. Estaba encantado. Entonces el novicio se dirigió al roble tras el que Weland se ocultaba y le dijo: «¡Salve, Herrero de los dioses! Me siento avergonzado de este rudo granjero. Pero por todo lo bueno y caritativo que has sido con él y con otras gentes de nuestro pueblo, te doy las gracias y te deseo el mismo bien». Entonces tomó la caña de pescar (más que nunca, me pareció una lanza) y se adentró en el fondo del valle.

–¿Y qué hizo el pobre Weland? –preguntó Una.

–Se rio y se puso a dar gritos de alegría, porque por fin había sido liberado y se podía marchar. Pero era un viejo dios honesto. Había estado trabajando para ganarse la vida y quiso pagar sus deudas antes de irse. «Le haré un regalo a ese novicio», dijo Weland. «Un regalo que le protegerá a lo largo y ancho del mundo y del que también se beneficiará la Vieja Inglaterra. Aviva mi fuego, viejo duende, mientras voy a buscar hierro para mi última tarea.»

»Entonces fabricó una espada, una espada gris oscura, de líneas curvas, y yo soplaba el fuego mientras él martilleaba. ¡Por el Roble, el Fresno y el Espino que Weland herraba como un dios! Enfrió la espada dos veces en agua, y la tercera vez la sacó al rocío del atardecer. Luego la colocó bajo los rayos de la luna, entonó encantos y oraciones y grabó runas en su hoja. «Viejo duende», me dijo enjugándose el sudor de la frente, «esta es la mejor espada que he hecho en mi vida. Ni su propietario sabrá lo buena que es. Vamos al monasterio».

»Entramos a la celda de los monjes, vimos al novicio dormido en su catre y Weland le colocó la espada en la mano. Recuerdo que el joven la asió con fuerza en sueños. Luego Weland se adentró en la capilla, todo lo lejos que le permitió su osadía, y arrojó al suelo todas sus herramientas de herrador –tenazas, martillos, escofinas– para mostrar que había acabado con ellos para siempre. Al caer sonaron como armaduras y los monjes somnolientos entraron pensando que los franceses habían atacado el monasterio. El novicio fue el primero en llegar, blandiendo en el aire su nueva espada y entonando gritos de guerra sajones. Cuando vieron las herramientas, quedaron desconcertados, hasta que el novicio pidió la palabra y contó lo que había hecho con el granjero y lo que le había dicho a Wayland el Herrero, y cómo, aunque había dejado la antorcha del dormitorio encendida, se había encontrado sobre su catre la magnífica espada grabada con runas.

»Al principio el abad sacudió la cabeza y a continuación se rio y le dijo al novicio: «Hijo Hugh, no necesito señales de un dios pagano que me demuestren que nunca serás un monje. Coge la espada, guárdala, vete con ella, y sé manso en la misma medida en que eres fuerte y cortés. Colgaremos las herramientas del Herrador ante el altar», añadió, «porque aunque haya sido el herrero de los dioses de tiempos pasados, sabemos que trabajó honradamente para ganarse la vida e hizo donativos a la Madre Iglesia».

»Entonces volvieron todos a la cama; todos excepto el novicio, que se sentó en el claustro y comenzó a jugar con su espada. Más tarde, en el establo del monasterio, Weland me dijo: «Adiós, viejo duende, tienes derecho a que me despida de ti. Me viste llegar a Inglaterra y ahora me ves marcharme. Adiós».

»Y diciendo esto, se alejó dando enormes zancadas colina abajo hasta el lindero de los Grandes Bosques (la Esquina de los Bosques, como lo llamáis hoy), hasta el mismísimo lugar en que había desembarcado por primera vez. Le oí avanzar durante unos minutos entre los espesos matorrales camino de Horsebridge y le perdí de vista. Así fue como ocurrió. Yo lo vi.

Los dos niños suspiraron hondamente.

–¿Pero qué le paso a Hugh el novicio? –quiso saber Una.

–¿Y a la espada? –terció Dan.

Puck echó un vistazo a la pradera tranquila y fresca en la sombra que arrojaba la colina de Pook. Una codorniz aleteó en un campo de heno vecino y las truchas del arroyo comenzaron a brincar. Una gran mariposa blanca salió zizagueante de entre los alisios, revoloteando sobre las cabezas de los niños, y un ligero velo de niebla comenzó a flotar sobre las aguas del riachuelo.

–¿De verdad queréis saberlo? –dijo Puck.

–¡Sí, por supuesto que sí! –gritaron los niños.

–Muy bien. Os prometí que veríais lo que tuvierais que ver y que oiríais lo que tuvierais que oír, aunque haya ocurrido hace tres mil años. Pero ahora me parece que, como no volváis a casa, van a empezar a buscaros. Os acompaño hasta la cancela.

–¿Y estarás aquí cuando volvamos? –preguntaron.

–Por supuesto –contestó Puck–. Ya llevo aquí un tiempo. Esperad un minuto, por favor.

Les dio a cada uno tres hojas. Una de roble, otra de fresno y otra de espino.

–Morded esto –dijo–. De otro modo, vais a empezar a hablar en casa de lo que habéis visto y oído y, conociendo a los humanos, acabarán por llamar al médico. ¡Morded!

Mordieron con fuerza y a continuación se encontraron en la cancela del jardín. Su padre estaba apoyado en ella. Preguntó:

–¿Qué tal vuestra obra de teatro?

–¡Magnífica! –contestó Dan–. Lo que pasa es que creo que luego nos quedamos dormidos. Hacía mucho calor y no había ni un ruido. ¿No te acuerdas, Una?

Una sacudió la cabeza. No dijo nada.

–Ya –dijo el padre–. Y recitó:

Tarde, al final de la tarde, Kilmey regresó a casa,

pues Kilmey no podía decir dónde había estado,

porque Kilmey había visto lo inenarrable.

–Pero ¿por qué mascas hojas a tu edad, hija? ¿Acaso te resulta divertido?

–No. Era por algo, pero no sé exactamente por qué, no lo recuerdo –dijo Una.

Ninguno de los dos pudo recordarlo hasta que...