Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Navaja Suiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Puro glamour construye una suerte de biografía, hilarante y profunda al mismo tiempo, nunca convencional. La protagonista debe lidiar con el voraz sector inmobiliario, el regreso a Zaragoza –su ciudad natal– después de casi una década de vida en Madrid y hacer frente al trabajo creativo y el prosaico, encajar las actividades extraescolares de sus hijos y cumplir con su papel como autora-esclava de cuentos infantiles para ellos. Puro glamour se lee como una serie de televisión de la que uno desea consumir un capítulo tras otro, de manera compulsiva. La prosa mordaz e insultantemente viva de Aloma Rodríguez examina lo cotidiano y lo esencial de su vida y transforma la de sus lectores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

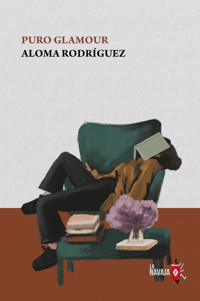

PURO GLAMOUR

ALOMARODRÍGUEZ

PUROGLAMOUR

Primera edición: marzo 2023

© del texto: Aloma Rodríguez, 2023

© de la presente edición: Editorial Humbert Humbert, S.L., 2023

Ilustración de cubierta: Natalia Bosques

Publicado por La Navaja Suiza Editores

Editorial Humbert Humbert, S. L.

Camino viejo del cura 144, 1.º B, 28055 – MADRID

http://www.lanavajasuizaeditores.com

ISBN:978-84-102340-2-4

Producción del ePub: booqlab

Thema: FBA

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de la obra.

A Carmen y AntonioA Greta, Simón y LeaA Barreiros

Déjame que descanse un rato al soldéjame vivir con alegría.Si he pescado bastante para hoymañana será otro día,no faltará un caracol.

VAINICA DOBLE

Vivimos tan cerca del Pilar que desde casa se oye el ángelus. Suena tres veces al día: puntual a las nueve, a las doce del mediodía y a las ocho de la tarde. Da la hora y, en nuestro caso, es un sobresalto: nos avisa de que llegamos tarde. Siempre y a lo que sea. Al cole, a la cena, a todo. Por la mañana, lo ideal es que suene la canción de las princesas, como la llaman los niños, cuando estamos ya hacia el final del puente. El Puente de Piedra sobre el río Ebro está protegido por una pareja de leones subidos a sendas columnas. Cuando pasamos por debajo, miramos hacia arriba y vemos los testículos asomando. A veces, alguno de mis hijos grita que el león tiene caca. Nunca suena la canción cuando debería: por la mañana la oímos siempre demasiado cerca de nuestra casa, o sea, que llegamos tarde. A veces la canción nos sorprende antes de llegar al puente. Otras, empieza cuando estamos en medio. Entonces, mi hija mayor, que lleva gafas desde hace dos meses, se alegra de lo bien que lo hemos hecho y nos felicita. Odia llegar tarde. Aunque ya no llora cuando eso pasa. No le quedarían lágrimas. El día que más tarde llegamos, la canción sonó cuando todavía estábamos en casa. Ni siquiera la oímos: era todo como una película de acción, un momento antes de la batalla, pero en lugar de repartirnos armas y posiciones solo se oían reproches y amenazas. Ponte las zapatillas, el abrigo, ¿por qué no te has puesto el abrigo? No necesariamente en tono sosegado. Las mochilas, el almuerzo, el agua, la mascarilla.

Intendencia.

Salimos de casa todos a la vez. La pequeña y su padre irán en una dirección y los dos mayores y yo, en la contraria. Al llegar abajo, el padre se da cuenta de que ha bajado a la niña en el carrito sin atarla, pero no tenemos tiempo de discutir.

* * *

Mi hija mayor llevaba varias semanas sin llorar hasta que un lunes descubrió a mitad de camino que nos habíamos dejado los patines en casa. Los lunes tiene patinaje como actividad extraescolar y está contenta con la profesora nueva porque les deja beber agua, me dice. Pero ahora está llorando mientras cruzamos el semáforo y yo le digo que no pasa nada, que se los llevo a las cuatro y media, lo prometo, estaré allí puntual, no me voy a olvidar. Y ella llora más fuerte hasta que se calma. Entonces, su hermano me suelta de la mano y me grita que se está haciendo caca y que quiere ir a casa. Nunca hace caca si no es en un baño conocido. Solo hace caca en casas que son prolongaciones de la nuestra, como la de mis padres. Fue tres años a una madre de día, con ella dejó el pañal y nunca hizo caca en su váter. Su hermana mayor en cambio no deja un baño sin testar. A mis hijos les encanta hacerme entrar en el supermercado que hay al lado del cole para hacer pis cuando los recojo por la tarde. Y a mí me parece que no hay nada más deprimente que esos baños al lado del garaje, pero entro en el ascensor con el carrito y un niño a cada lado y le doy al -1.

Esa mañana estábamos ya en la puerta del colegio, mi hija mayor caminaba hacia su edificio. Yo iba de la mano del otro. Lo cogí, pesa poquísimo y aún se adapta a los huecos como un bebé, a pesar de que ya no lo es. Estaba llorando. Sus amigos nunca lo habían visto llorar. Me di cuenta porque, en cuanto nos vieron, empezaron a comentarlo como si acabaran de ver a un pez caminando. Dejamos el abrigo y la mochila en la percha y nos metimos en un baño que no era, según nos dijo una profesora. Mi hijo lloraba, pero un poco menos. Me decía que no quería ir al baño del cole, que se aguantaba hasta casa. Es lunes, le dije, hoy sales a las cinco y media. Lo senté en la taza y fui a pedirle papel higiénico a su profesor. De vuelta en el baño me crucé con una niña que me miró inquisitivamente y yo, aprovechando que llevaba mascarilla, le saqué la lengua. Poco después, dejaba a mi hijo y el papel higiénico que había sobrado con su profesor. Como siempre hace, entró en la clase sin mirar atrás, como si no me conociera. Nunca se da la vuelta. Habría escapado de Sodoma y Gomorra sin ningún riesgo de convertirse en estatua de sal. Son las 9:10. Le pido a Siri que me avise para llevarle los patines a mi hija mayor a las cuatro y media. Estoy a punto de darle las gracias, pero me lo pienso mejor: es una máquina. Me doy cuenta de que he salido otra vez de casa sin dinero: el hombre que pide en el puente me volverá a mirar mal.

* * *

Llevamos casi un año de vuelta en Zaragoza, nuestra ciudad, pero no la de nuestros hijos: ellos son de Madrid y mi hija mayor a veces se acuerda y llora porque echa de menos a sus compañeros del cole o a su profesora, a su amigo B, que tampoco está ya en Madrid, y dice que odia el acento de Zaragoza. Sus hermanos lo llevan mejor, creo. Hicimos la mudanza de manera tan eficaz que siento que la hicieron otros: en dos días recogimos el piso y dejamos a los niños mayores en casa de mis padres. Como hay una piscina, un amigo la bautizó Garrapinillos-sur-mer. Pasamos allí el verano. Dejamos las cajas de la mudanza en el salón enorme de la casa que alquilamos en el centro de Zaragoza –demasiado grande y demasiado cara–. La vimos por videollamada a través del teléfono de mi hermana; como el mundo es un pañuelo y nadie puede escapar de su pasado, resulta que la dueña de la inmobiliaria que nos la alquiló era cliente habitual del bar Bacharach, donde yo trabajé. De Madrid trajimos, además del contenido de una casa, un recipiente hermético de cristal que guardaba masa madre. Estuve a punto de tirarla o dejársela a una amiga que habría acabado tirándola. Cómo la vas a tirar, me dijo mi amiga Esther, es tu masa madre, la alimentas. Tienes que llevártela, insistió, es el secreto de la civilización, y me recordó a lo que decía siempre Félix Romeo: «La fermentación es la civilización». Queso, pan, alcohol. Y me traje la masa madre.

De esa última noche en Madrid no recuerdo nada, solo el paseo que dimos de camino a la estación, después de que los de la mudanza hubieran vaciado la casa y después de haber llorado a moco tendido despidiéndome de Marta, la madre de día de mis hijos. Pasamos por debajo de la casa de N, que casualmente estaba paseando al perro con su marido. Siempre que camino con N, lo hacemos muy deprisa, porque ella es así: acelerada por fuera y con una extraña calma por dentro. N le dijo a mi hija pequeña que iba aprender a interpretar la expresión de los ojos de manera natural gracias a las mascarillas. Me dijo que estaba bien recogerse, que lo mío es de largo recorrido y que no tenga prisa, que deje pasar los meses. Nos acompañaron hasta Cibeles. Barreiros y yo queríamos caminar por el centro del bulevar, como si nos despidiéramos de la ciudad sin decirlo. Íbamos de la mano. La noche siguiente, en casa de mis padres, con los muebles montados en la casa nueva llena de cajas, ya no sentía la casa que habíamos dejado como mía. Ya la recordaba vacía.

* * *

El fenómeno se podría ver con unos sencillos prismáticos o un telescopio simple. La Gran Conjunción, un «Encuentro entre Gigantes», la alineación de Júpiter y Saturno. Solo hacía falta mirar hacia el suroeste para verlo, leí en el periódico, y salí de casa disparada con dos de mis hijos. Pensé que le haría ilusión al mediano, cuyo libro favorito desde hacía unas semanas era uno sobre el universo y el planeta Tierra. La mayor no quiso acompañarnos porque íbamos a llevar unos prismáticos; le parecía que haríamos el ridículo o algo así. Si hubiera leído hasta el final el artículo donde daban las instrucciones para ver la alineación de dos de los planetas favoritos de mis hijos, Saturno y Júpiter –después van Venus y Marte– o si hubiera pensado que vivo en el centro de la ciudad, lleno de edificios, o si tuviera algún sentido de la orientación, me habría ahorrado el paseo, la bronca con la mayor en casa, y con el mediano en la calle.

A Júpiter le cuesta doce años dar la vuelta al Sol, y a Saturno, treinta, por eso es un fenómeno raro de ver. Se alinean cuatro o cinco veces en cien años, pero pocas veces se alinean tan cerca como esa tarde (no había sucedido una alineación similar desde 1623). En 2080 volverá a suceder, pero no creo que yo esté para verlo, le dije a mi hija mayor para tratar de convencerla.

Nada más salir a la calle me di cuenta de dos cosas: había sido una mala idea no coger el carrito y el suroeste no estaba hacia donde yo creía que estaba. No me había servido de nada tomar el río como eje: el suroeste no estaba hacia la zona de la Expo, despejada y que nos dejaría ver el cielo, ni hacia el otro lado (¿cómo iba a estarlo?, ¿cómo iba a servirme el río de nada si va hacia el este?). La brújula de mi teléfono señalaba hacia los edificios, en dirección contraria al río, en dirección contraria a lo único que necesitábamos: un horizonte despejado. Así que cambiamos el sentido y la dirección, me puse a mi hija pequeña sobre los hombros y caminamos hacia lo que creíamos que era el sol escondiéndose entre edificios y nubes. Cuando llegamos a la plaza de San Cayetano vimos la luna entre las nubes. Tuve que asumirlo y advertir a mi hijo: no íbamos a ver nada. Su decepción se hizo evidente porque ya no quería llevar los prismáticos y me los dio. Se le pasó un poco cuando al llegar al Mercado Central vio un camión de la basura y otro de la limpieza y pensó que si no podía ver los planetas alineados, al menos podía disfrutar de dos de sus aficiones al mismo tiempo: camiones y limpieza.

Mi madre me mandó una foto, en su casa sí hay horizonte. Tendríamos que haber ido allí a verlo, pensé demasiado tarde. En la foto se veía un punto verdiblanco y borroso a lo lejos, en medio de un cielo despejado.

De vuelta a casa le dije a mi hijo mediano que si se hacía astronauta podría contar en sus memorias que su deseo de llegar a viajar al espacio había empezado una tarde en que su madre fracasó en el intento de contemplar un fenómeno astronómico. Se hacía pis, tenía hambre y no podía aguantar hasta casa.

* * *

Tres días a la semana voy paralela al río unos tres kilómetros, según Google Maps. Primero, en el sentido contrario al curso y luego, en el mismo que el río. Es curioso, a la ida el camino me deprime: la gasolinera, un carril bici que toma curvas en ángulo recto y la sede de la televisión autonómica, que de pronto ya no parece tan grande ni tan alejada de la ciudad como cuando empezó. La Ciudad de la Justicia está en lo que queda de la Expo. Suele haber parejas con carritos, puede que también se dé de alta allí a los recién nacidos en el registro. Cuando veo a esas parejas empujando su carrito siempre me imagino dentro un bebé minúsculo y me acuerdo de cuando mi hija mayor era así, me acuerdo de la sensación de terror y extraña calma de los primeros días. Yo voy un poco más lejos. Hay cafeterías con terrazas, oficinas, bancos y adolescentes arremolinados por ahí.

A la vuelta, todo lo que a la ida me resultaba gris me parece encantador, supongo que es porque suelo ir con el viento a favor y hay más bajada que a la ida. El camino es el mismo, y voy dejando atrás las terrazas que abrieron con la Expo o el Helios, un club de natación al que históricamente se apuntaban los pijos.

A la ida, Zaragoza parece una ciudad del norte de Europa, con edificios modernos, un río, su ribera y todos en bici con casco. A la vuelta, mi ciudad me hace pensar en Roma, donde nunca he estado, pero a mi ciudad se la conocía como la Florencia española hasta la Guerra de la Independencia. Tiene el encanto de las cosas antiguas y sólidas. El otro día, paseando por la ribera, descubrí que en la arboleda Macanaz hubo hace años una zona de baños en el propio río. El área donde se permitía nadar estaba delimitada con unas boyas. Y había un edificio que en la foto en blanco y negro que hay en un cartel informativo me hizo pensar en Biarritz, donde sí he estado.

Me gusta cruzar el río dos veces en bici y unas cuatro andando de camino al cole y de vuelta a casa, con y sin hijos. Me gusta que en mi recorrido habitual se vea el cielo todo el rato. Los primeros días me di cuenta de que esperaba los edificios altos de Madrid enmarcando lo que veía. Ahora es todo cielo abierto, casi siempre despejado.

He vuelto a mi ciudad después de nueve años en Madrid, de donde huye la gente y de la que yo, en el fondo, me sentí expulsada. Echo de menos Madrid o, mejor dicho, echo de menos una idea de Madrid. Echo de menos estar en Madrid, porque se supone que es donde las cosas pasan. Como si estar en Madrid me fuera a hacer mejor escritora.

A veces, si no pillo ningún semáforo en rojo voy del tirón casi hasta el final de la ciudad. Llego cansada y adelanto a algunos ciclistas, otros me adelantan a mí y veo cómo avanzan sin esfuerzo los de los patinetes eléctricos. Pero a mí me gusta tener que pedalear.

Me he ido de una ciudad a otra. La ciudad a la que he vuelto es mi ciudad. Y no dejo de pensar en que Madrid ha sido un poco mi ciudad estos años. Cuando voy a Madrid me pasa como cuando volvía a Zaragoza: lo miraba todo como si hablara de mí y de lo que he cambiado. Creo que de lo que estoy hablando es de que soy melancólica.

* * *

Todas las madres del mundo inventan historias para sus hijos. Marta, la madre de día de mis hijos, decía que no entendía a las madres que le decían que no sabían contar cuentos: es facilísimo, me decía. Marta cuidó de cada uno de mis hijos en su casa desde que tenían ocho meses hasta que fueron al cole, menos de la pequeña: una de las cosas más duras de dejar Madrid fue dejarla a ella también. Ahora tiene otros bebés. Son muy ricos, dice, pero ninguno como la tuya. También dice que ninguna madre como la del mejor amigo de mi hija mayor y yo.

Cuando Marta decía que no entendía a los padres que no sabían inventar cuentos para sus hijos, yo me callaba porque odio inventar historias para los míos. Prefiero leerles cuentos: Sendak, Dahl, Carle, Lindgren lo hacen mejor. La madre de día de mis hijos decía que era solo empezar y ya, que era suficiente con prestar atención y mirar y jugar. Y se parece un poco a escribir: a veces basta con empezar y luego, como en las historias que se inventaba ella, es cuestión de seguir y de ver dónde te lleva.

Una amiga compositora me preguntaba si les escribía cuentos a mis hijos y le dije que solo por obligación, cuando se ponen muy pesados, y que todo lo que se me ocurre es muy malo. Mi amiga me aconseja que los mejore: te vas a arrepentir, te va a pesar, como me pesa a mí, ahora que mis hijos son mayores, no haber jugado con ellos en el parque. No hace falta que lo publiques, me dice. Pero te vas a arrepentir, porque luego lo harás mejor, y desearás haberlo hecho para tus hijos.

Hemos inventado dos personajes, el murciélago Paca y la rana Juana, que quieren ser extraterrestres y se cuelan en la NASA pero, de un modo que no se cuenta, acaban en Garrapinillos. Se dan cuenta de que están allí porque pisan un charco de agua y encuentran M&M’s, la chuchería favorita de mis hijos. En un segundo capítulo, la rana Juana intenta dormir como el murciélago Paca, se cae y se hace un chichón. Tienen que entrar en la casa en busca de árnica: el peligro está en los perros y la gata de la casa. En fin, me parecen cuentos malísimos, y me sorprenden las carcajadas que sueltan los niños cuando pasa algo. Mi hija mayor me reprocha que sean cortos. Copiando La maravillosa medicina de Jorge, inventamos la historia de una señora mayor que tenía la casa llena de libros, libros hasta dentro del horno, y se hacía amiga de una niña. La vieja moría y la niña tenía que resucitarla con un hechizo cuyas instrucciones la vieja había escondido entre los libros. Mi hija mayor me dijo que en todos los cuentos que se me ocurrían salían libros o iban de gente que escribía. A veces también me dice que son tonterías, y que ella lo que quiere es una historia de miedo o de cuando yo era pequeña o de piratas o de una princesa que se hace amiga de un zorro que es su mascota pero también lucha con ella porque los zorros son animales salvajes. Hemos inventado otro personaje, el pulpo Marcelo, pero no tiene historia. Y mientras pueda seguirá así.

Hace unas semanas, estaba leyendo un libro de cuentos de Alice Munro, el volumen es de 1974, pero nunca había sido traducido al español. Es una obviedad decir que hay cuentos muy buenos. Mi hija mayor lee todo lo que encuentra, así que me preguntó quién era Alice Munro cuando me vio el libro en la mano.

Una escritora canadiense, ganó el Premio Nobel, que es el premio más importante que le pueden dar a un escritor.

Mamá, tú eres escritora.

Sí.

O sea, que puedes ganar ese premio.

No, cariño. Ya me gustaría. Mamá no va a ganar el premio Nobel.

Vale. ¿Me haces una trenza?

* * *

Mi abuela vive en casa de mi tía y la casa de mi tía está muy cerca de la piscina municipal a la que llevo a mi hijo mediano a nadar. Después de dejar al niño en la piscina –siempre con el tiempo un poco justo, siempre poniéndole el gorro rápido– voy hasta la casa de mi tía y me quedo veinte minutos con mi abuela. Ella me pregunta por los niños, lo hace varias veces porque no se acuerda de que me lo acaba de preguntar. Me siento a su lado y aunque llevo un libro no lo abro. Ella siempre está viendo Amar es para siempre, que para ella no es ni siquiera Amar en tiempos revueltos, es la novela. Así, ¿y las chicas? ¿Con su padre?, me dice otra vez. Con su padre, sí, le digo. Mira, qué estresados los gatos, me dice ella, y señala a los dos gatos de mi tía, sentados ocupando una mecedora. El tiempo pasa enseguida y tengo que ir a por el niño. El primer día, mi abuela estaba sola en la casa de mi tía. Le dije que al pasar le tocábamos el timbre para que se asomara al balcón. Pero pensé que se le iba a olvidar, que llamaría al timbre y tendría que recordarle que acababa de estar, que recogía al niño, etc. La vimos asomada al balcón antes de llegar al portal: ahí estaba, esperando a que pasáramos por debajo para saludar. Llevaba galletas en las manos y una bolsa de magdalenas de chocolate que dejó caer y que yo recogí con bastante torpeza, la verdad. Entonces, mi hijo la miró sorprendido y me dijo, por si acaso no me había dado cuenta, que la abuela bis acababa de lanzar cosas desde el balcón.

Cuando llegamos a casa seguía impresionado: se lo contó a su hermana mayor. La abuela bis es superfuerte y puede lanzar cosas desde muy alto, desde el balcón al suelo, ¿a que sí, mamá?, dijo. Mi hijo no sabe lo que es la fuerza de la gravedad y dos veces a la semana espera la demostración del superpoder de mi abuela, que tiene lugar después de la clase de natación.

* * *

Cuando me quedé embarazada la primera vez, mi novio se compró una moto. Por supuesto, todos nuestros amigos y yo nos burlamos de él: cliché con patas. Barreiros, que ha ido desarrollando y mejorando una gran capacidad para justificar todas sus decisiones, hasta las más absurdas, explicaba: ya sé que no es el típico vehículo familiar, pero en realidad sí ayuda porque hará que vuelva antes a casa del curro. Se compró una que no le gustaba, me gustaba a mí, pero nunca me llevó. Era una Van Van negra. Él odiaba esa moto; enseguida le pilló manía, así que cuando me quedé embarazada por segunda vez ya tenía otra moto: una más grande, roja, para la que había tenido que sacarse un carné de conducir especial y en la que tampoco me monté nunca. No recuerdo por qué la vendió, pero cuando me quedé embarazada por tercera vez ya no se compró otra. Con una de las dos motos tuvo un accidente, se dio un golpe en la rodilla y a veces todavía le duele, aunque no sabe si es de ese choque o de viejo. La última temporada en Madrid, iba en bici al trabajo y se compró un piano. Después un soporte para el piano.