3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

ZWEI EPOCHEN – EIN VERHÄNGNIS Archäologiestudent Morrison lädt drei Gäste auf das Anwesen seiner Familie in Hampshire ein. Sie ahnen nicht, dass er die dunkelste Nacht seines Lebens zu vergessen sucht. Auf Llewellyn Hall wird Morrison unerwartet mit dem pyromanisch veranlagten Remington und seiner Vergangenheit konfrontiert. Als ebenso verhängnisvoll erweist sich der Fund eines Briefes in der Bibliothek des Hauses. Das Schreiben aus dem 18. Jahrhundert offenbart den Skandal um einen leeren Sarg. Wohin verschwand Fairleigh Llewellyn 1799? Wieso behauptet zweihundert Jahre später ein Dieb, Llewellyn selbst zu sein? Morrison erforscht das Leben seines Ahnherrn und folgt ihm tief hinab in eine Welt aus Lügen und gefährlichen Obsessionen. Die Entdeckungen drohen, sein eigenes Geheimnis bloßzulegen. Ein Spiel mit dem Feuer beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Katja. A. Freese

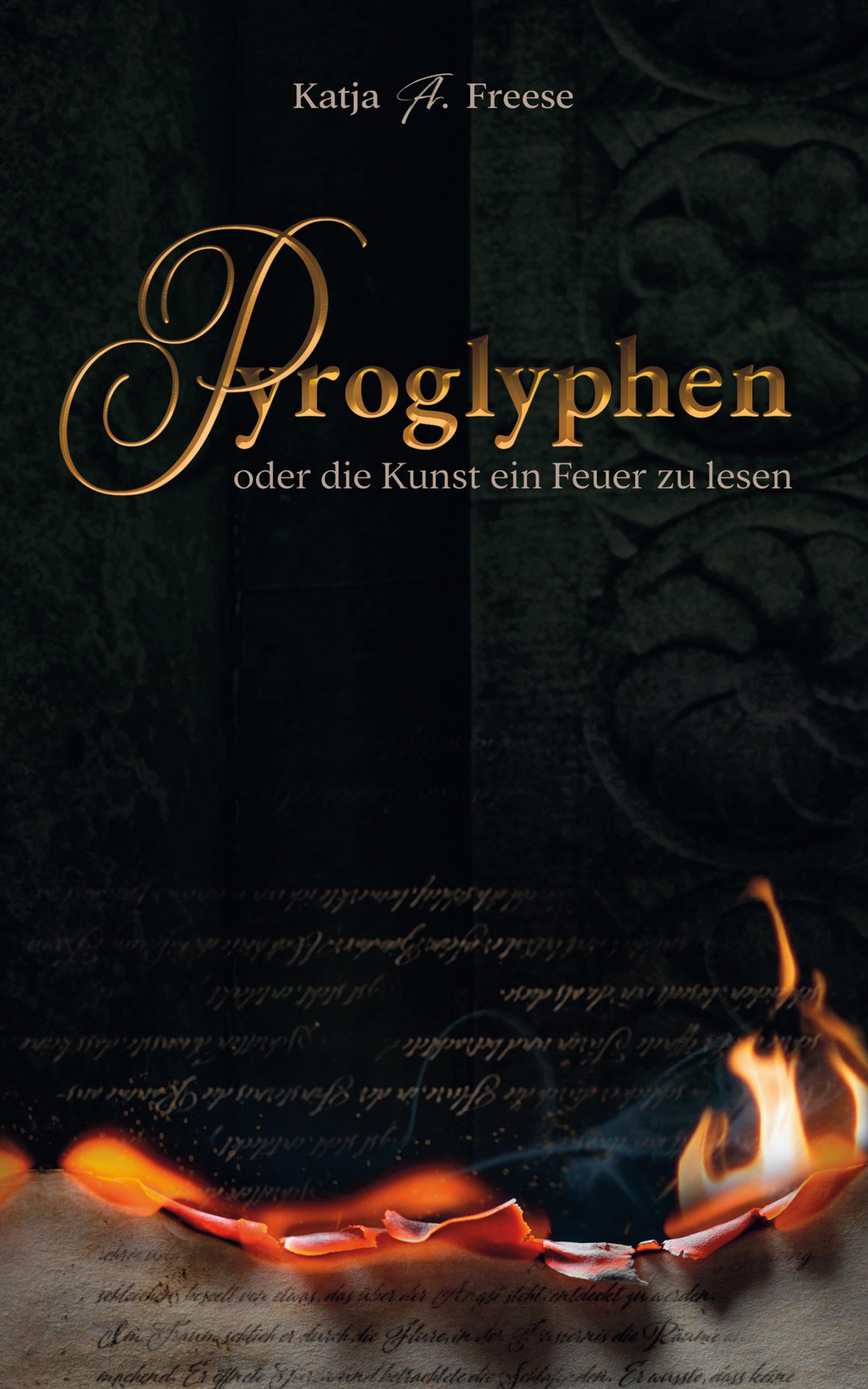

PYROGLYPHEN

oder die Kunst ein Feuer zu lesen

Roman

Texte: © Copyright 2023 by Katja A. Freese

© Cover- und Umschlaggestaltung: SUBPIX – Marco Lueg

Datenkonvertierung: misa bookdesign, www.misabookdesign.de

Verlag: K. A. Freese

Am Ostpark 4

44143 Dortmund

Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Inhalt

Prolog

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Kapitel zwölf

Kapitel dreizehn

Kapitel vierzehn

Kapitel fünfzehn

Kapitel sechzehn

Kapitel siebzehn

Kapitel achtzehn

Danksagung

Über die Autorin

Für diejenigen, die schon gegangen sind,für uns, die wir noch leben –in Liebe für Tanja und Hedwig Klara

Es gibt immerzwei Seiten einer Geschichte –und die dritte stimmt.Möglicherweise.

Prolog

– 1793 –

Es gibt Menschen, deren Biografie eine Feuer-Achse enthält, einem lodernden Schatten gleich, der sie immer wieder einholt und sie Dinge tun lässt, die besser geheim bleiben sollten. Fairleigh Dmitrij Llewellyn haftete ein solcher Schatten an. Er war ein Mann mit verhängnisvollen Lastern, was niemand wusste, aber jeder sicherlich sofort geglaubt hätte.

An einem rauchblauen Märzabend hielt er sich mit einem Baumeister namens Wickham in der Wildnis der Grafschaft Hampshire auf.

„Mr. Llewellyn, ich verstehe durchaus, dass diese Angelegenheit streng vertraulich ist“, sprach Mr. Wickham und strich sich über sein schütteres Haar. „Nur ... die Besonderheiten in Ihren Entwürfen werden während des Baus niemandem verborgen bleiben.“

Der junge Fairleigh Llewellyn lehnte an einer Esche, dunkel gekleidet hob er sich kaum von der Dämmerung ab.

„Die Arbeiter werde ich persönlich beschaffen.“ Er löste sich aus dem Schutz der Bäume und trat auf Wickham zu. „Ich will keinen anderen Architekten. Ich will Sie.“ Die Abendkälte verwandelte seine Worte in weiße Gespenster, die sich dem Baumeister entgegenstreckten. Wickham hielt den Atem an.

Llewellyns Mund verzog sich zu einem kleinen ironischen Lächeln, ehe er Wickham stehen ließ und sich in Richtung des Sees wandte. So elegant, als spazierte er durch eine von Capability Brown gestalteten Parkanlagen, durchdrang er den Wildwuchs und machte am nahen Ufer Halt. Stellenweise drängten sich Seerosenblätter aneinander und täuschten be-tretbaren Boden vor.

„Wir befinden uns im Seesalon des Hauses“, sprach Llew-ellyn mit leiser Stimme. „Die Decke des Salons zeigt ein astronomisches Fresko wie in der florentinischen Cappella dei Pazzi.“ Er machte sich nicht die Mühe, sich zu Wickham umzudrehen; dieser war gezwungen, ihm an das Seeufer nachzustapfen.

„Der Raum wird das augenscheinliche Herzstück des Hauses sein. Ich halte nichts davon, die Salons auf die schattige Seite des Tages zu legen, nein, ich will alles im Sonnenlicht auflodern sehen.“

Gebannt starrte Wickham in den Seenebel und flüsterte seinerseits: „Somit wird der Eingang des Hauses nach Osten hin liegen. Dort werden erlesene Skulpturen die Zufahrt säumen und die Parkanlage schmücken. Aber sie werden nicht nur das Auge befriedigen, sondern ebenso für Ihre besonderen Wünsche nützlich sein.“

Regen setzte ein, er schlug auf die Wasseroberfläche und bildete eilige Kreise, doch Wickham schien es nicht zu bemerken, so sehr war er in die Vision von Llewellyn Hall vertieft.

„Nach Beendigung der Arbeiten“, begann Llewellyn unerwartet sachlich, „sorge ich für Empfehlungsschreiben, die Ihnen bei Ihrer anschließenden Niederlassung in Newcastle hilfreich sein werden.“

Wickham ruckte aus seinen Gedanken.

„Sollten Sie es jedoch vorziehen, in dieser Gegend zu bleiben, laufen Sie Gefahr, dass Ihre privaten Neigungen der Öffentlichkeit bekannt werden. Solch eine Schande würde Sie bedauerlicherweise um Reputation und Freiheit bringen.“

Llewellyn zwinkerte dem erbleichten Baumeister zu. Der Regen verstärkte sich.

„Möchten Sie eine Zigarre, Wickham? Ich denke, wir sind im Geschäft.“

Im Herbst 1799, zwei Jahre nachdem Llewellyn und seine Frau das Haus bezogen hatten, trat etwas Unvorhergesehenes ein: Fairleigh Llewellyn verschwand von einem Tag auf den anderen spurlos. Sein Schwiegervater, Sir Huntington, konnte einen Skandal vermeiden und inszenierte Llewellyns Begräbnis.

Zum Zeitpunkt der Beisetzung wussten nur drei Menschen, dass der Sarg, der zu Grabe gelassen wurde, leer war. Und es gab nur einen unter ihnen, der tatsächlich wusste warum.

PYROGLYPHEN

BUCH I

Regnum fortunae

Kapitel eins

– 1998 –

Es ist ganz unvermutet geschehen, hätte ich vor einem Jahr behauptet. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es mir, als wäre die Wahrscheinlichkeit immer in unserer Mitte gewesen. Ashton, Remington und ich waren achtlos auf die Katastrophe zugegangen. Nicht, dass dieses Drama in jener Novembernacht hatte passieren müssen, dennoch war die Auswirkung so, als hätte mir schon vorher jemand davon erzählt.

Manchmal gibt es Symbole, die einen Menschen verraten, so wie es bei mir das A und die 3 tun. Ich bin A. Morrison Arkwright und mein Verhängnis ist die Drei. Wofür das A steht? Es steht für einen Namen, mit dem ich niemals gerufen worden bin und den ich doch vergessen will.

Vielleicht reicht es nicht, mich nur mit meinen Erkennungszeichen vorzustellen, ich könnte von dem fraglichen Glück erzählen, einer privilegierten Familie anzugehören. Das Ergebnis ihrer Mühen sind aufschlussreiche physische Anlagen und eine Ziellosigkeit hinsichtlich meiner Zukunft. Was ich nicht schon alles werden wollte ... Rockstar, Karate-Trainer und verkannter Regisseur. Und was ich seither nicht alles begonnen habe ... Erst einmal – zur allgemeinen Befriedigung – ein Jurastudium. Es erwies sich als unpassend.

„Niemand verlangt, dass dich dein Studium mit Leidenschaft erfüllt!“, lamentierte Vater Arlyn, als wir in der Bibliothek meines Londoner Elternhauses standen. Gewichtige Gespräche wurden immer in diesem Raum abgehandelt. Von Kindesbeinen an hieß es „Morrison, in die Bibliothek!“ oder es war nur der Wink mit Arlyns rechter Hand, wie eine Ohrfeige in die Luft.

„Zu welchem Fach wirst du wechseln? Nach Möglichkeit zu keinem, das mir eine Herzattacke beschert. Und lass dir die Haare schneiden, Junge!“

„Arlyn“, mahnte Mama Fiona. Sie saß am Fenster in der Sonne und arrangierte ein Blumengesteck; die Teerosen reihten sich aufrecht wie Debütantinnen in einer Kristallvase, ihr Duft hing blassrosa in der Luft. Ich strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lächelte Fiona zu.

Eine der Teerosen widersetzte sich dem Gleichmaß und bog ihren Hals zur polierten Tischplatte, als wollte sie ihr Spiegelbild betrachten. Fiona zog sie aus der Vase und sagte lächelnd: „Sicherlich hast du dich für etwas anderes Akzeptables entschieden. Nicht wahr, Darling?“

Hatte ich das? Davon wusste ich ja gar nichts.

„Aber natürlich.“ Meine Augen irrten diskret hysterisch über die Regalwand hinter Arlyn. Schimmernde Lettern auf blauem Grund zogen meinen Blick zu B wie Balzac. Glanz und Elend der Kurtisanen. War dies eine göttliche Anspielung auf eine Karriere im Prostitutionswesen?

„Nun, Junge?“

Ich schwitze und machte einige Schritte in die andere Richtung des Alphabets. Tolstoi.

„Es hat etwas mit Auferstehung zu tun“, sagte ich.

„Wie bitte?“, fragten beide Elternteile gleichzeitig. Fiona erhob sich und stellte sich neben meinen Vater. Sie gaben ein ansehnliches Paar ab: Sie war zart und silberblond und er imposant mit dem gleichen schwarzen Haarschopf wie ich. Sie glichen sich beide in ihrer tadellosen Contenance.

„Was soll das heißen, Morrison? Theologie?“, fragte Arlyn und runzelte die Stirn.

„Nein! Keine Theologie!“ Erschüttert starrte ich auf das Sonnenquadrat, das meine Eltern mit goldenem Staub beleuchtete. „Ich meine selbstverständlich Auferstehung im übertragenen Sinne.“ Auf diesen Satz hin waren im Raum drei verständnislose Gesichter zu bemerken: Arlyns, Fionas und meines.

„Seht ihr, Auferstehung ist weit mehr, als man glaubt! Durch die Auferstehung wird der Mensch zurück ins Leben gerufen. Man kann ihn vom Tod heilen ...“ Ich hielt inne und spuckte das Wort „Heilen!“ noch einmal aus. Ich lächelte die beiden verstörten Menschen an und sagte: „Ich werde Medizin studieren!“

Für sieben Monate hielt ich das Studium sogar durch und war mit meinem Dasein einigermaßen zufrieden. Bis zu der Nacht im Novemberdunkel. Wie ein Untier zerriss sie mein Leben, und alles, was bis dahin von Bedeutung gewesen war, zerfiel zu Vergangenheit. Ich will diese grausamen Stunden nicht wieder heraufbeschwören, sie haben nicht viel von mir übrig gelassen.

Mit Beginn des Jahres wurde es nicht besser, und doch musste ich anfangen, meinen Alptraum zu akzeptieren, um zumindest einen Teil von mir zu retten.

Zunächst suchte ich meine Eltern auf. Wir versammelten uns wieder in der Bibliothek, und der Regen klatschte gegen die Fensterfront. Die ernste Stimmung hing wie kalter Rauch über unserem Familientreffen.

„Ich höre mit dem Studium auf. Ich kann gegen meinen Leichenwiderwillen nichts tun“, teilte ich ihnen mit.

Mama Fiona mit ihrem sensiblen Gemüt verstand es durchaus, aber Vater Arlyn empfand es als unsportlich.

„Außerdem werde ich England für eine Weile verlassen.“

Dass ich Arlyns aufkommende Maßregelung mit einem einzigen Blick stoppen konnte, empfand ich als äußerst sportlich.

Wo ich hinging, war fast egal, nur dass ich es tat, war ausschlaggebend. Da ich die deutsche Sprache durch verwandtschaftliche Einflüsse gut beherrschte, siedelte ich kurz darauf nach Berlin um. Ich fand ein Zimmer bei Theodor Jordes – einem hochgewachsenen Archäologiestudenten mit zweifach gebrochener Nase und einer Unbekümmertheit, die auch ich mal besessen hatte. Ich nannte ihn Terry und wurde für ein halbes Jahr sein Mitbewohner. Die relevanten Teile meiner Vergangenheit verschwieg ich und versuchte, mich innerhalb dieser Vorkehrungen auszunüchtern.

Nahezu direkt schloss ich mich Terrys Beispiel an und nahm ein Archäologiestudium auf. Die Kurse waren arbeitsintensiv und die Exkursionen ereignislos. Deshalb verscharrten Terry und ich Trödelstücke für unsere Mitstreiter im Boden, um etwas mehr Kurzweil zu erzeugen. Terry vertraute mir an, dass er diese Ausflüge nur durchhielt, weil er auf den ganz großen Fund hoffe.

Musste man dafür wirklich so tief im Dreck wühlen? Dass es angenehmer ging, stellten wir etwa fünf Monate später, nach meiner Rückkehr in die Heimat, fest. Die Entdeckung, die wir in Hampshire machten, war so skandalös wie verhängnisvoll; ihr Radius erwies sich als groß genug, um selbst mich zu umfassen. Ich war gezwungen, mich an alles Dunkel zu erinnern.

Am 11. Oktober war es bereits am Nachmittag dämmerig. Mit jammernden Scheibenwischern brach ich vom Flughafen auf, um mit meinem Ford über den M3 von London Richtung Westen zu kriechen. „Drivers on the storm“, murmelte ich, während der Herbstregen das Dach mit dem Klang rastloser Warnungen traktierte.

Ich schaute immer wieder nervös in den Rückspiegel auf mein Motorrad, es trieb in Begleitung von Terry wie ein Unterseeboot durch die Nässe. Mit einem Seitenblick vergewisserte ich mich, dass ich nicht doch allein im Auto saß. Wie in der halben Stunde zuvor verstieß meine Beifahrerin Zoe gegen die Regeln der leichten Konversation und genoss den Anblick einer graugeregneten Fensterscheibe.

„Uh, Terry experimentiert ganz schön mit den Verkehrsregeln“, wandte ich mich auf Deutsch an sie, und für einen Moment ließ Zoe etwas mehr von sich sehen als einen Haarvorhang. „Ob dein Cousin sich vorgenommen hat, sämtliche Autofahrer um ihr emotionales Gleichgewicht zu bringen?“

Zoe honorierte meinen neuerlichen Gesprächsversuch mit einem Schulterzucken, und ich gab mich geschlagen. Dieses unerwartete Schweigen verdichtete meine Unruhe; sie hatte am Morgen als Übelkeit eingesetzt und mich wie ein schlechtes Omen den Tag über verfolgt. Ich stellte das Radio an und überließ es der BBC, für Ablenkung zu sorgen.

In Hampshire wurden die Regenfäden dünner, nur in der Ferne flackerten Blitze durch die finsteren Wolken. Gegen sieben Uhr abends hielt ich an Llewellyn Halls Eingangstor mit dem interessantesten Gefühl im Magen, zu dem dieser imstande war. Der Ort war eigenwillig und doch vertraut; bis vor einem Jahr war ich oft mit Freunden hergefahren, möglicherweise hatte ich deshalb vor, ihn für die Wiederannäherung an mein eigenes Leben zu nutzen.

Ich stieg aus dem Wagen, um das hohe Eisentor zu öffnen; die Flügel glitten bereitwillig auseinander. Seltsam angespannt fuhr ich auf das Grundstück. Das Scheinwerferlicht streckte sich in die feuchte Dunkelheit, kam jedoch immer nur einige Meter weit, ehe es gegen einen der Buchenstämme stieß.

Der Asphaltweg schnitt in vielen Kurven durch das herbstliche Braun und erlaubte noch keinen Blick auf das Herrenhaus. Die Statuen am Wegesrand leuchteten fahl auf. Als Anubis auf der rechten Seite – halb verdeckt von einem Rhododendron – zu sehen war, wusste ich, dass es sich um die letzte Kurve handelte, bevor das Haus erschien. Llewellyn Hall war imposant genug, um zu imponieren, und dennoch bescheiden genug, um nicht protzig zu wirken.

Die Außenbeleuchtung sprang bei unserer Ankunft nicht an, aber das Wagenlicht ließ zumindest erkennen, dass dem Gebäude verträumte Zinnen und Türmchen fehlten. Eine steinerne Girlande rankte sich über die Fassade, blieb allerdings im Dunkeln; auf ihr wechselten Fratzen, Engelslächeln, Flügel und Flammen einander ab.

Terry verharrte auf meinem Motorrad und bestaunte die Phönixstatue neben sich. Ich verließ den Wagen und öffnete Zoe die klemmende Beifahrertür. Sie nahm ihren Trekking-Rucksack entgegen und schaute lange an Llewellyn Halls Mauern empor, so als versuchte sie, die Stärke ihres Gegenübers einzuschätzen.

Der kalte Wind spuckte mir ein paar Regentropfen ins Gesicht, während ich mich zu Terry wandte und ihm half, die Plastikabdeckung über die Honda zu ziehen. Der Motorradhelm hatte es nicht geschafft, seine dunkelblonden Locken zu plätten, sie schwärmten in alle Richtungen aus und wurden nur von einem Gummiband im Nacken halbwegs zivilisiert gehalten. Terry schulterte seinen Rucksack, und wir stiegen die drei Stufen bis zur Eingangstür hoch. Beim Betreten des Hauses war mir recht psychosomatisch zumute. Ich langte nach dem Lichtschalter, aber es folgte nicht der gewohnte Effekt. Ich bewegte den Schalter mehrmals hin und her. Es blieb dunkel.

„Wartet einen Moment, ich sehe mal nach dem Stromkasten.“

Ich warf meine Sporttasche neben die Tür und tastete mich in die Halle vor. Mir war, als schliche ich in die geheime Mitte eines Menschen, der vor wer weiß wie langer Zeit einmal mein Vertrauter gewesen war. Remingtons Name kam mir in den Sinn, und ich zog meine Schultern nach vorn. In der Spülküche suchte ich nach dem Sicherungskasten. Der Raum roch verlassen, kein noch so flüchtiges Aroma von Lebensmitteln hing in der Luft, eher der ungemütliche Geruch von Scheuermitteln.

Das leise Ticken der Esszimmeruhr erinnerte mich, dass auch auf Llewellyn Hall die Zeit unbeirrt weitergeeilt war, obgleich niemand ihr länger gelauscht hatte.

Ich zückte mein Zippo. Die hochfahrende Flamme erhellte den Stromkasten mit seinen vielen Schaltern. Tatsächlich war die Sicherung rausgesprungen, und ich legte den Hauptschalter um. Fast im selben Augenblick hörte ich ein „Ahhhh!“ aus der Eingangshalle.

„Morris, du Verschweiger!“, schallte mir Terrys Stimme auf dem Rückweg entgegen. „Warum hast du nie was von deiner Familie erzählt? Ich kenne dich nur als den Chaoten, der bei mir in einem Ikea-Zimmer gehaust hat, und jetzt das hier!“

Er drehte sich durch die Eleganz der Innenausstattung und murmelte „Heiliger Strohsack, meine Herrn“ und andere deutsche Phrasen vor sich hin.

Zoe bewunderte eines der Buntglasfenster, es zeigte Herakles’ Abstieg in die Unterwelt. Es war so hoch, dass sie sich nach hinten beugen musste; das Haar fiel ihr dabei bis zur Taille und passte farblich zu Herakles’ schwarzem Schopf.

Für einen Moment besetzte mich die unangenehme Idee, ebenso wie der gläserne Held, verfängliches Gebiet betreten zu haben.

„In diesem Häuschen kann man sicherlich so fünfhunderttausend Mann bequem unterbringen, oder was meinst du, Morris?“ Terry ließ seinen Blick über die Portraits meiner Vorfahren schweifen.

„Ich bin sicher, dass es für uns drei reichen wird.“

Terry nickte grinsend und schrappte mit seinem Turnschuh über die Ornamente des Marmorbodens. Zoe hingegen sah mich skeptisch an.

„Ist denn sonst niemand im Haus?“, fragte sie zögernd und hatte hiermit ihren ersten Satz an mich gerichtet. Man konnte nun vermuten, dass sich ihre Stimme in den tieferen Kadenzen bewegte.

„Nein, wir sind bislang die einzigen. Meine Bekannte Viv kommt mal wieder zu spät.“

Zoe runzelte die Stirn, sagte aber nichts mehr.

Wir nahmen unsere Taschen und gingen die Freitreppe nach oben. Mein Magen glaubte ganz plötzlich, bei einem Buttercrèmetorten-Wettessen mitgemacht zu haben und Erster geworden zu sein.

Der Korridor mit dem Fächergewölbe vermittelte eine kirchlich kühle Atmosphäre und lag still da, doch Zoe blickte sich immer wieder um, als erwartete sie, dass noch weitere Gäste aus den dämmerigen Mauernischen treten würden. Unbehaglich präsentierte ich die verschiedenfarbigen Schlafräume im rechten Flügel mitsamt ihrer Namen. Nachdem die beiden sich für ihre Zimmer entschieden hatten – Terry wählte das Korallenrote, Zoe das Eisblaue – beschlossen wir kurz auszupacken.

Ich marschierte in den linken Korridor zu meinem Zimmer und vermied es, die Tür am Ende des Ganges anzusehen. Ich beleuchtete den Moosgrünen Raum und nahm einen leichten Brenzelgeruch wahr, als hätte jemand Momente zuvor ein Streichholz entzündet. Ich runzelte die Stirn. Der Raum wirkte fremd; wie nach einer langen Reise, wenn man glaubt, in der Wohnung hätte sich etwas verändert, doch alles steht an seinem Platz – man selbst ist es, der die bekannte Kulisse für einige irritierende Momente nicht mehr füllen kann.

Ich warf meine Tasche in Richtung des Kleiderschranks und öffnete die Balkontür, um den Geruch zu vertreiben. Beim Ausziehen meiner Jacke erhaschte ich einen Blick in den Wandspiegel. Mein Gegenüber hatte von schwarz zu sommerbraun geblichenes Haar, das bis auf die Schultern fiel. Ein Dreitagebart versteckte sein Gesicht. Doch die Unzugänglichkeit in den grünen Augen erinnerte mich an alles, was ich vergessen wollte. Hatte ich erwartet, dass ein Alptraum langsam seine Wirkung verliert wie eine abgelaufene Arznei?

Ruckartig löste ich mich von meinem Spiegelbild und flüchtete in Terrys Zimmer. Dieser Raum war ebenso wie meiner im Empire-Stil gehalten, wenn auch im rechten Flügel statt Samt Seidenausstattung vorherrschte.

Terry drückte mir sogleich deutsches Dosenbier in die Hand. Er schüttete seinen alten Army-Rucksack aus und verstreute den Kram gewissenhaft im ganzen Zimmer, um es im Jordes-Stil zu dekorieren. Ich war froh über diese Zerstreuung und machte es mir in dem Sesselchen neben dem kalten Kamin bequem. Wir fachsimpelten über die neuesten Niederlagen der Spurs und über Archäologie. Mit Hilfe des schlechtschmeckenden Bieres gewöhnte ich mich allmählich wieder an Llewellyn Hall.

„Du nimmst das Studium ohne mich keinen Deut mehr ernst“, bemängelte Terry. Mittlerweile ruhte er so vornehm wie ein Holzfäller auf seinem Prinzenbett und erhob träge einen Zeigefinger. Ich wollte mich an der Birkbeckfür Archäologie einschreiben, hatte es aber noch nicht getan.

„Und du, Theodor“, nahm ich seinen Tonfall auf, „nimmst das Studium dermaßen wichtig, dass du immer mehr Semester dranhängst. Deine Freundin soll damit recht unzufrieden sein.“

Terry grunzte und warf seine Arme nach hinten auf das zartrote Kopfkissen.

„Sandra hat dir schon das Rauchen abgewöhnt. Davon abgesehen zieht sie dauernd bei dir aus und wieder ein. Ohne ihren Wankelmut würde ich womöglich noch bei dir wohnen und braver Student sein.“

Terry lachte schwach. Tatsächlich war Sandras Entscheidung, wieder ihr eigenes Zimmer bewohnen zu wollen, für mich der Auslöser gewesen, nach England zurückzukehren. Doch hier war ich wie in einen Atom-Egoyan-Film gefallen, der mehr Agonie über mich gebracht hatte, als ich noch länger ertragen wollte.

Es klopfte an der Zimmertür, und Zoe erschien so geräuschlos wie ein Luftzug. Sie passte sehr viel eleganter in diese Historienkulisse als Terry. Ihre Erscheinung erinnerte mich an lichtdurchlässiges japanisches Porzellan. Der Vergleich schien treffend, es hatte sich ja herausgestellt, dass sie ebenso verlässlich schweigen konnte wie Geschirr.

„Hast du ausgepackt?“, fragte Terry. Zoe nickte.

„Na dann können wir ja nach unten gehen“, sagte ich und hievte Terry vom Bett.

Auf dem Weg ins Erdgeschoss ertönte von draußen Gehupe.

„Das klingt verdammt nach Viv Robbins“, bemerkte ich. Dieser dritte Gast würde Llewellyn Hall den Rest an Stille nehmen.

Von der Eingangshalle aus hörten wir den Klang überbeanspruchter Bremsen, und ich riss die Haustür auf. Regengeruch wehte herein. Das Außenlicht funktionierte wieder, und Viv wurde angemessen beleuchtet, als sie aus einem Lieferwagen mit der Aufschrift Joe Robbins, Klempnermeister sprang. Sie wippte mit ihrem ganzen Körper und präsentierte sich in einem zugigen Oberteil, das mit silbernen Gebilden bestickt war und ihre Kurven betonte. Viv arbeitete in London als Schneiderin an kleinen Theatern und strebte ein eigenes Mode-Label an.

„Wow, Arkwright, wo bin ich denn hier gelandet? Ich dachte schon, ich hätte mich verfahren. Dieses Schlösschen hat nicht viel Ähnlichkeit mit deiner Bude auf der Farringdon Road!“ Sie strubbelte sich durch ihre Locken und wuchtete eine Plüschtasche vom Beifahrersitz.

Ich ging ihr entgegen und nahm ihr das Gepäck ab. Sie klebte mir einen Kuss auf die Wange und nutzte die Gelegenheit, sich selbst bei den anderen vorzustellen.

Zoe blieb auch unter Vivs Ansturm reserviert. Es war, als träfen Betty Boop und Tolkiens Arwen aufeinander. Terry jedoch schien prompt munterer zu werden. Er hob grüßend eine Hand und schwafelte blindlings in einer Art Pleistozän-Englisch; allerdings war Viv in Liverpool aufgewachsen und ihr Scouse-Akzent nicht viel besser zu verstehen. Ich verschluckte ein Lachen und stoppte die sprachlich aufkommende Anarchie.

„So, Robbins, du bekommst jetzt erst mal oben ein Zimmer.“

„Was, was? Kann ich mir eins aussuchen?“ Ohne die Antwort abzuwarten, klickerte Viv die Treppe hinauf. Sie achtete nicht auf die übellaunigen Bewohner der Ahnengalerie und verschwand um die Treppenbiegung. Ich folgte ihr mit den anderen, betrat den oberen Korridor und sah, wie Viv gerade eine mir unliebsame Tür öffnete.

„Wow, das ist ganz passabel“, tönte ihre Stimme aus dem Raum. Ich ließ ihr Gepäck auf den Steinboden klatschen und lief ihr nach.

„Robbins“, rief ich, „dieses Zimmer steht nicht zur Verfügung!“

„Schade“, seufzte sie. Ich verschloss die massive Tür zum Purpurzimmer etwas zu ruckartig, so dass sie ins Schloss knallte. Zoe zuckte zusammen. Als ich meine Aufmerksamkeit erneut auf Viv richtete, war sie schon an der Tür, die sich am Ende des Korridors befand. Das Rote Zimmer.

„Nein“, entkam es mir. Vivs Hand hatte bereits die Klinke schwungvoll umfasst und drückte sie herab. Einen Augenblick wurde mir übel, aber nichts geschah. Der Türgriff schnackte laut in seine Ausgangsposition zurück.

„Huch!“, sagte Viv und drehte sich verdutzt um.

„Robbins, du musst dich leider mit dem rechten Flügel begnügen.“ Ich klang wie die geschmacklos gekleidete Direktorin eines Mädcheninternats. Viv machte sich daraufhin ein bisschen weniger zielstrebig in die andere Richtung auf. Schließlich beendete sie ihre Inspektion und entschied ganz klar, dass der Korallenrote Raum ihr am besten als Refugium dienen würde.

„Ähm ... das ist mein Zimmer“, wandte Terry ein und zeigte auf die leeren Bierdosen, einen Stapel Comics und seine Cordjacke auf dem Bett.

„Aber das Zimmer hat genau meine Haarfarbe!“, argumentierte Viv und musterte Terry. Sie glaubte wohl, dass sein Haar am ehesten gelb wäre, denn sie hielt das Narzissenzimmer für ihn am passendsten. Terry warf mir einen verblüfften Blick zu und kramte seine Sachen zusammen. Ich zuckte mit den Schultern und lächelte schwach.

Das Abendessen bestellten wir beim Pizza-Express und nahmen um halb zehn die Lieferung von einem finster dreinblickenden Fahrer in Empfang. Mit unserer Mahlzeit sanken wir in die Sitzecke des monumentalen Seesalons. Kardinalroter Damast bespannte die Wände, bildete den Hintergrund für erlesene Gemälde und rahmte die Flügeltüren zur Seeterrasse ein. Zwei Tischleuchten illuminierten beschaulich unser Dinner und ließen den Rest des Salons im Halbschatten. Terry guckte immer wieder hoch zur Zimmerdecke, dort herrschte über unseren Köpfen die verkühlte Gestalt des Aquarius. Hätten die Wände nicht so eine großzügige Höhe besessen, wäre man ständig versucht, sich zu ducken. Als Kind hatte ich immer einen Taschenspiegel bei mir getragen, um unauffällig zu prüfen, ob der Mann an der Decke nicht doch plötzlich seine kaltblaue Hand nach mir ausstreckte.

Mir fiel auf, dass Zoe sowohl farblich als auch von ihrer Unbeweglichkeit her exzellent zu dem gemalten Horoskop passte.

Meine Gäste hatten so großen Hunger, dass wir weitere Gespräche verschoben. Die Stille wurde nur ab und an von einem Seufzer oder dem Klicken des Bestecks unterwandert. Mir selbst fiel das Essen schwer. Um die Pasta besser rutschen zu lassen, genoss ich einen Picadora Cabernet. Ich blickte verstohlen durch den Raum, für einen Moment von den Erinnerungen vergangener Aufenthalte gefangen: Ashton in der geöffneten Terrassentür lehnend, barfuß, genauso wenig greifbar wie der Sommer, dessen verführerischen Überfluss er für sich beanspruchte ... Lächelte er über irgend-etwas? Ich konnte ihn nur von hinten sehen, und ein Vorher oder Nachher hatte ich vergessen.

Mit einem Ruck fuhr ich zusammen und ließ mein Glas los. Es klirrte gegen meinen Teller, und der Rotwein quoll aus der Kristallwunde. Zoe blickte erschrocken auf.

„Was ist das, Arkwright, was ist das?“ Viv ließ die Gabel in ihre Spaghetti rutschen und griff nach meinem Arm. Mir schien mein letzter Bissen wieder hochkommen zu wollen, denn von jenseits des Seesalons stürzten Klaviertöne in den Raum.

„Morris?“, stammelte Terry. „Es ist doch außer uns niemand hier!“

Bewegungsunfähig lauschte ich der Musik. Die dringlicher werdenden Noten verwoben sich zu einem vertrauten Musikstück: Drowning by number 3. Ich drückte mir die Hand auf den Mund.

„Wohnen in diesem Haus noch ein paar Untote? Lass uns nachsehen!“, krähte Viv, und ich hätte sie für diese Bemerkung gern zu ihnen geschickt. Sie zerrte mich am Arm hoch und schubste mich vorwärts. Ich nahm unvermittelt jeden schlecht ausgeleuchteten Winkel des Salons wahr, wie die Ecke, in der eine lebensgroße Statue des Tantalos vor sich hin litt. Viv klammerte sich an mich wie ein Schimpanse, und Terry drückte mich von der Seite nach vorn. An der Tür angekommen, klatschte ich fahrig das Licht an; sowohl im Salon als auch in der Eingangshalle wichen die Schatten zurück. Hier war die Musik lauter zu vernehmen. Plötzlich änderte sich das Thema in Drowning by number 2. Die Klaviertöne wurden zerrender, fragend. Mein Verstand war ganz bleich geworden, ihn schüttelte eine Reihe diverser Gruselfilm-Sequenzen in Schwarzweiß.

Unsere Truppe näherte sich dem vordersten Salon. Die Tür stand weit auf. Das Flurlicht zeichnete eine Schneise in das Dunkel, stieß an eine Sessellehne, aber beleuchtete nicht den Flügel. Ich starrte in das Zimmer, und meine sich taub anfühlende Hand suchte den Lichtschalter. Eins, zwei, drei!

Es war, als hätte mir jemand einen Schlag simultan auf alle Körperteile versetzt. Die Deckenbeleuchtung ließ eine schlanke Gestalt am Bösendorfer Flügel erkennen. Eine Abfolge von Bildern reflektierte sich an dieser Situation: Ashton/eingeklemmte ... Nacht/alles ... Verdreht/Remington ... Er geht/verschüttete ... Antworten/keiner und 3.

Remington spielte völlig unbeeindruckt von Licht und Publikum weiter. Gekleidet in graue Anzughosen und ein weißes Hemd wirkte er wie ein Gentleman.

„Wer ist das?“ Terry musterte Remington, und Viv stieß mir auffordernd in die Rippen. Ich rührte mich nicht. Remingtons Hände gingen in einen komplexen Jazzrhythmus über.

„Ja, wer bin ich?“, fragte er gleichgültig und schaute zum ersten Mal hoch. Dieser Gleichmut hatte etwas Provozierendes. Kurze, schwarze Haare betonten seine ungerührt blickenden Augen, sie vermittelten einem das Gefühl, als betrachtete er eine Zahlenkolonne und keine Menschen.

Was zum Teufel machte er hier? Wir waren uns seit fast einem Jahr aus dem Weg gegangen. Oft hatte ich mir vorgestellt, wie unser Wiedersehen verlaufen würde, doch auf diese groteske Variante war ich nicht im mindesten vorbereitet.

Remington ließ abrupt die Tasten los und verschwand gelassen durch die andere Tür aus dem Musikzimmer, vorbei an der Marmorgestalt des Orpheus.

Viv zupfte an meinem Hemd. „Das war ein Verwandter, Arkwright, oder?“

„Hey Morris, alles in Ordnung?“, fragte Terry. Ich versuchte mich an einem dürren Lächeln, obwohl ich nur den Wunsch hatte, auf der Stelle von Llewellyn Hall zu flüchten. Raus hier, weg, die Szene verwischen und neu schreiben wie so viele Akte zuvor.

„Unser Essen wird kalt“, hörte ich mich sagen.

Viv und Terry sahen mich verdattert an. Ich stolperte zurück in den Seesalon; unter dem Fußboden schien hoher Wellengang ausgebrochen zu sein. Ich setzte mich auf das Sofa und sammelte die Glasscherben vom Tisch. Der Weingeruch stieg mir sauer in die Nase. Zoe saß unverwandt auf ihrem Platz, sie starrte mich an, ihre Augen weit aufgerissen. Waren sie blau? Ich starrte zurück. Blau, ja, dunkel, beinahe violett. Viv unterbrach meine Sicht, indem sie sich an mir vorbeiquetschte.

„Wer war denn dieser aufregende Mann?“ Mit einem Blick bekundete sie dem anderen weiblichen Wesen im Raum, dass ihr Attribut aufregend ernst zu nehmen war.

„Genau, Morris, wer war denn dieser Typ? Ein Arkwright?“ Ich hob ein Kristallstück in Form eines gewölbten Dreiecks von meinen Nudeln und schnitt mich an einer Kante. Das Brennen der Wunde kam mir gerade recht.

„Ihr habt euch nicht gerade herzlich begrüßt. Ist das diese britische Frostigkeit?“, fuhr Terry arglos fort.

„So ist es.“ Die weiße Serviette sog sich wie ein hungriger Moskito mit meinem Blut voll. Meine Verbindung zu Remington zu definieren, war das letzte, was ich tun wollte. Oder konnte.

„Außerdem hat ebenjener Brite nicht viel mit mir zu schaffen. Das sollte als Antwort ausreichen“, sagte ich mit einem bitterernsten Lächeln. Die anderen schauten überrascht auf. In meinem Nacken begann es prompt zu stechen.

„Oh ja“, sagte eine nüchterne Stimme hinter mir. „Das reicht wirklich vollkommen aus.“

Remington umkreiste uns und blieb hinter Zoe stehen. Die Konturen des Raumes schienen zu verblassen, tatsächlich war Remington ein Mensch, dem jede Kulisse unterlag.

„Quam diu manebitis?“, wandte er sich an mich. Wie lange wir bleiben würden? Wer glaubte er zu sein? Remington reizte mich in diesem Augenblick dermaßen, dass ich kühl antwortete: „Diutissime!“ Ziemlich lang.

„Non liquet“, erwiderte Remington. Er verließ ohne ein weiteres Wort den Salon, und die Spannung, die sich durch den Raum gequält hatte, folgte ihm. Ich überlegte, was ich mir Barbarisches antun konnte, aber außer etwas von Terrys Locken zu essen, fiel mir nichts Geeignetes ein. Ich steckte mir fahrig eine Zigarette an und borgte mir Terrys Weinglas. Viv rückte näher an mich heran.

„Wie heißt denn der Schöne? Und warum ist er nicht bei uns geblieben?“, erkundigte sie sich irritiert davon, dass ihre bloße Gegenwart Remington nicht zum Bleiben veranlasst hatte.

„Er heißt Remington, und auf seine Bekanntschaft wirst du verzichten müssen. Er legt auf Gesellschaft keinen Wert.“

„Was? Nicht möglich! Das werden wir ändern, vertrau mir.“

„Das wirst du nicht. Vertrau du mir.“

„Noch mal von vorn“, sagte Viv unbeeindruckt und leckte sich über die Lippen. „Wer ist er denn überhaupt? Sicher keiner eurer Dienstboten. Oder tragen die Maßanfertigungen?“

„Ich habe es doch gerade schon gesagt, Robbins. Reicht das nicht?“

„Spinnst du? Was macht denn der Junge? Gehört ihm vielleicht eine Bank oder so?“

Terry lauschte ebenfalls gespannt, während er seine Pizza aufaß. Nur Zoe stocherte abwesend in ihrem Krabbensalat. Ich schaute mich nervös um und zerdrückte meine angefangene Zigarette in einer Messingschale.

„Da muss ich dich enttäuschen“, antwortete ich. „Soweit ich informiert bin, hat Remington einen Job an der Uni, er ist promovierter Astrophysiker.“

Ich hatte schon lange nicht mehr über Remington gesprochen, noch hatte ich mich dafür interessieren wollen, was er so trieb.

„Astrophysik? Aha? Lässt sich damit Geld machen?“

„Robbins, du hörst dich langsam an wie dieses Frauenvolk, das man gemeinhin so verabscheut. Das wollen wir doch nicht.“

„Autsch!“ Viv lachte empört. Als soliden Themenwechsel wählte ich den Gang zur Toilette. Zwischen Klosett und Waschbecken verbrachte ich unbewegt einige Minuten. Erst dann erleichterte ich mich und gurgelte meine Konfusion in das fließende Wasser. Den Spiegel mied ich.

Bei meiner Rückkehr öffnete ich die nächste Flasche Cabernet und befragte Terry nach dem Werdegang einiger unserer Studienkollegen. Es dauerte nicht lang und die Stimmung lockerte sich wieder auf. Viv war bei Gott kein nachtragender Mensch; sie flachste mit Terry und mir herum und bedachte auch Zoe mit einigen substanzlosen Bemerkungen („Isst du diese Tomate da nicht mehr?/Hast du ein Haar an deinem Ärmel?“). Ich schenkte so lange Wein nach, bis endlich alle müde wurden.

Allein in meinem Zimmer lehnte ich mich von innen an die Tür, die Hände krampfte ich oberhalb des Bauches zusammen. Meine Unruhe hatte also einen Namen.

Ich rang mich zu einer abschließenden Zigarette auf dem Balkon durch und stellte mich im T-Shirt nach draußen. Mit einem Blick über das Nachtpanorama griff ich nach meinem Zippo; seufzend rieb ich über die Gravur. A.M.A. Ein Geschenk von Ashton zum siebenundzwanzigsten Geburtstag.

Wie so oft kam mir meine letzte Begegnung vor einem Jahr mit Remington in den Sinn. Meine lauten Fragen von jenem Nachmittag hallten auf, doch von Remington hatte ich weder eine Reaktion noch Antworten erhalten.

„Non liquet!“, wiederholte ich seinen an mich gerichteten Satz. Es ist noch nicht klar, es ist noch nicht spruchreif.

Ich verließ den Balkon, mir war kalt genug geworden. Ich sackte unter den moosgrünen Samthimmel meines Bettes und schloss die Augen.

Nach einiger Zeit glaubte ich, nicht einschlafen zu können und stand auf. Ich öffnete meine Zimmertür und betrat den Korridor. Die Dunkelheit traf mich eisig, und ich entschied, ins Bett zurückzugehen.

Als ich mich umdrehte, war meine Tür verschwunden, einfach weg. Ich blieb reglos stehen und stierte auf ein trübes Licht, das unter einer anderen Tür hindurchschien.

Licht in dem Raum? Es war das Rote Zimmer am Ende des Ganges. Das konnte unmöglich sein.

Plötzlich veränderte sich etwas in der Lichtpfütze. Unmerk-liche Schatten – ja, wie von zwei Beinen, hinter dieser Tür stand jemand! Ich erschauerte und kalter Schweiß brach mir am ganzen Körper aus.

„Nein“, flüsterte ich. Ich wandte mich ab, aber rings um mich existierte nur Leere. Da gab es nur diese Tür, und sie schien immer näher zu kommen, obwohl ich mich jetzt rückwärts bewegte. Die Türklinke schimmerte auf. Mein Körper begann, haltlos zu zittern.

Ein, zwei Sekunden geschah nichts, dann bewegte sich die Klinke langsam nach unten. Jetzt wollte ich schreien, doch die Klinke sprang zurück. Ich zuckte heftig zusammen. Mit einem Schlag sprang sie erneut runter und wieder rauf: Jemand ruckelte immer wilder an der Tür.

Er.

„Remington“, rief ich hilflos und hielt mir die Ohren zu.

Eine weitere Tür hatte sich in die Schwärze holographiert, sie war geöffnet. Ich atmete nicht mehr und starrte zwanghaft ins Dunkel. Eine Zigarette leuchtete in der Tiefe des Raumes auf wie eine Wunde.

„Warum hilfst du mir nicht raus? Bitte, Remington ... HILF MIR!“

Plötzlich wurde es still, das Geruckel hatte aufgehört.

Die Tür neben mir schlug unerwartet zu, während die Tür am Ende des Korridors leise aufglitt.

In der ersten Nacht auf Llewellyn Hall hatte ich nicht sonderlich viel geschlafen, doch daran war ich gewöhnt. Ich betrat mit dem hellen Morgen den Korridor und blieb so abrupt stehen, als hätte mir jemand einen Pistolenlauf zwischen die Schulterblätter gedrückt. Der Alptraum folgte mir zuverlässig. Ich senkte meine Augenlider und bewegte mich rückwärts auf das Rote Zimmer zu, bis ich gegen starres Holz stieß.

„Mein Gott, Morrison“, rief ich mich zur Raison. Es war nur eine Tür, zu einem Raum und einer Zeit, die ich nicht länger ertragen konnte ... und einer Zeit, die ich nicht aufgeben wollte. Dies war die hohe Kunst der Selbstsabotage.

Im rechten Flügel klappte eine Tür, und Viv erschien auf dem Flur.

„Arkwright!“ In gestreifter Pyjamahose und einem Hemdchen näherte sie sich zu dieser unchristlichen Stunde. Ich stöhnte und verringerte den Druck auf das Holz in meinem Rücken.

„Was machst du da?“, fragte sie.

Spontan schob ich meine Hüften nach vorn und setzte einen gleichmütigen Blick auf, ja, ich versuchte, den Anschein zu erwecken, dass dieser Platz für meine morgendliche James-Dean-Meditation geradezu ideal war.

„Hab nur über was nachgedacht.“ Ich lächelte sie an. Viv stemmte die Hände in die Hüften und musterte die Tür, von der ich mich löste.

„Was ist dahinter? Wenn ich mich nicht irre, war die Tür abgeschlossen, oder?“

„Richtig. Das Zimmer soll restauriert werden und ist nicht benutzbar.“

„Ah!“ Viv musterte mich eingehend. „Kann man sich das mal ansehen?“

„Das Zimmer? Da gibt es überhaupt nichts zu sehen, es ist nicht präsentabel. Außerdem habe ich keine Ahnung, wer den Schlüssel hat.“

Viv spitzte ihre Lippen, was so viel hieß wie AHAAA. Ein Robbins-Aha ist kein gutes Aha, es ist ein Zeichen für einen untrüglichen Jagdinstinkt, der auf der Stelle erwacht, wenn man ihr etwas vormachen will. Wirklich erstaunlich, diese Rothaarigen sind wie Trüffelschweine.

Ich trat einen Schritt näher auf sie zu und strich über die blassen Sommersprossen an ihrem Hals. „Ich könnte dir aber ein anderes Zimmer zeigen.“

Ein Poltern, gefolgt von lautem Surren aus dem Erdgeschoss, unterbrach unseren Plausch.

„Das wird wohl Guinny sein, unsere Haushälterin.“

Ich schubste Viv kurzerhand in Richtung Badezimmer.

„Ich gehe sie begrüßen. Sie weiß noch gar nichts von unserem Aufenthalt.“

Tatsächlich teilte mir die alte Guinny nach einer überschwänglichen Begrüßung auf der Treppe mit, dass sie sich bereits über die Wagen vor dem Haus gewundert habe. Sie beplauderte mich zehn Minuten mit allerlei Neuigkeiten. Dann sagte sie etwas, das mich aufmerken ließ.

„Ach, was schwatz ich da? Bin nur so aufgeregt, dass mal wieder jemand im Haus ist. Sagt Dean auch immer. Er weiß gar nicht, wofür er alles in Schuss hält. So eine Schande, wenn niemand diesen schönen Besitz nutzt, nicht? Du hast bestimmt Hunger, mein Junge, ich werde dir ...“

„Moment“, fragte ich verwirrt, „war denn in letzter Zeit sonst niemand hier?“

„Wer, was? Nein, nein, hier war schon seit Monaten keiner mehr, außer deiner Mutter natürlich“, antwortete Guinny, und ich runzelte die Stirn.

„Ich sag ja, es ist richtig verwaist. Ist so, als wenn man ein Museum sauber hält. Na ja.“ Entschlossen rieb sie die faltigen Hände an ihrer Schürze ab und wollte auf der Stelle für Lebensmittel und eine anständige Mahlzeit sorgen.

Ich ging zurück nach oben und versuchte, Terry zu wecken. Er war ein zutiefst vehementer Schläfer, weshalb ich eine Unzahl an herrischen Worten und Versprechungen brauchte, um ihn zu Verstand zu bringen. Zoe hatte sich derweil freiwillig erhoben und fand sich im Esszimmer ein; auch heute legte sie die Redegewandtheit einer Teetasse an den Tag.

Nach unserem ausgiebigen Frühstück wollten meine Gäste Llewellyn Hall erkunden. Wir besichtigten sogar die vorwiegend leeren Gesindeunterkünfte im Dachgeschoss. Dort war auch eine private Rumpelkammer der Familie untergebracht, doch ich hatte wahrlich keine Lust, meine Gäste darin stöbern zu lassen. In Viv schienen die vielen geschlossenen Kartons unbändige Neugier zu entfachen, sie war kaum aus dem obersten Stockwerk wegzubekommen.

Gottlob trafen wir auf unserem Rundgang nirgends auf Remington; er schien wie ein Alptraum mit dem Tageslicht verblasst zu sein.

Richtig entspannen konnte ich mich erst, als wir Llewellyn Hall kurzzeitig den Rücken kehrten, um das nahe Städtchen Winchester zu besuchen. Wir scheuchten einander durch regenfeuchte Straßen, kleine Geschäfte und an Jane Austens Grab in der Kathedrale vorbei. Bei einem Milchkaffee auf der High Street erwähnte ich ganz nebenbei, dass wir eine Sauna im Haus hätten. Schlagartig waren für meine Gäste die Reize der Natur und Architektur vergessen, und wir beschlossen, den späten Nachmittag transpirierend zu verbringen. Wer konnte schon ahnen, dass diese leichtfertige Entscheidung so schwerwiegende Folgen haben würde?

Etwa zwei Stunden später saß ich schwitzend in der Sauna. Durch das kleine Fenster konnte ich beobachten, wie Zoe sich entfernte. Ihr hübscher Körper wirkte durchtrainiert, zudem hatte ich noch keinen Menschen gesehen, der von so makellosem Weiß war (na ja, hier und da ein wenig rötlich durchzogen wie wir anderen auch. Allerdings nicht so wie Viv, deren Gesicht darauf bedacht war, sich etwas übertrieben ehrgeizig ihrer Haarfarbe anzugleichen).

Ich verließ die Sauna als Letzter und wankte an meinen Gästen vorbei. Sie saßen unter zwei Cycas-Palmen auf wasserblauen Ottomanen und spielten Backgammon. Viv zwinkerte mir zu. Ich verschwand um die Ecke in eine der zwei Duschen, brauste mich kalt ab, dann stellte ich eine angenehme Temperatur ein. Unversehens legte sich ein Geräusch über das Rauschen, und ich öffnete meine Augen. Viv stand nackt vor mir in der Duschkabine und lächelte. Wassertropfen sprühten ihr auf Haut und Locken. Die Gedanken trieben in den Ausguss, als sie sich an mich drückte und bewegte.

„Nicht hier“, murmelte ich nach einer Weile. Viv gab erst einen Kuss später nach.

„Wir wollen ja niemanden neidisch machen“, raunte sie, drängte sich noch einmal an mich und verließ die Dusche. Ich wartete zwei, drei harte Anstandsminuten, ehe ich das Wasser ausstellte und nach meinem Bademantel griff. Ich bog um die Ecke zu den anderen und hatte nur einen Punkt anvisiert: Vivs Körper, der ahnungsvoll durch den locker geknoteten Bademantel zu sehen war. Unauffällig kramte ich in meiner Hose und zog ein Kondom aus der Brieftasche.

„Oh, wir haben gar keinen Saft mehr“, schwafelte ich und fragte Viv nahtlos, ob sie mich in die Küche begleiten wolle. Terry schaute vielsagend vom Spielbrett hoch.

Im Flur öffnete Viv ihren Bademantel und lockte mich zu sich. Ich sah mich nach einem Zimmer um und wählte die Bibliothek aus; die heilige Halle der Bücher war ganz einfach die nächste Tür, nichts weiter. Wir tasteten uns in den kühlen Raum. Durch die Fenster drang regnerische Dunkelheit, und ich machte Licht. Tausende von Buchrücken zeigten sich im matten Lampenschein, doch Viv ignorierte ihren antiken Glanz und lief übermütig die Wendeltreppe zur zweiten Ebene hoch. Ich folgte ihr nur allzu willig. Sie kletterte auf die fahrbare Büchertreppe und warf gekonnt ihre weiße Hülle von sich. Das Blut schoss ziemlich schnell wieder in meinherausgefordertes Organ, und der Bademantel verabschiedete sich ungeduldig von meiner Haut.

Viv stemmte ihre Hände gegen das Bücherregal und rutschte mit der Treppe weiter nach rechts, wobei sie ihren Hintern bedeutungsvoll in meine Richtung streckte. Ich streifte das Kondom über, bestieg ebenfalls die Treppe und presste mich gegen ihr Gesäß. Sie stöhnte gleichzeitig mit mir auf und ruckte die Treppe etwas nach links. Es tat gut, nur noch dem drängenden Moment zu unterliegen. Als Viv uns wieder ostwärts schob, verlor sie das Gleichgewicht und suchte schicksalhaft in der obersten Reihe nach Halt. Ich stützte mich rasch an dem Regal ab und wich den drei Büchern aus, die neben uns herflogen und auf den Boden polterten. Das bekümmerte uns nicht. Ich drückte die Frau vor mir erneut an die Bücherrücken und genoss das simple Vergnügen, bis das Blut langsam in den Rest meines Körpers zurücklief. Ich stöhnte noch einmal befriedigt auf und stieg von der Treppe. Viv quetschte sich mit nett gerötetem Gesicht an mir vorbei.

Nach kurzer Erholung zog ich meinen Bademantel über und sah nach den Büchern, die sich auf dem Parkettboden ihre Rücken gestoßen hatten. Einer der Bände hatte sich scheinbar einen milderen Aufprall durch den Flügelschlag des Papiers erhofft; leider war er unvorteilhaft gelandet. Ich hob ihn auf und sah, dass einige Seiten eingeknickt waren. Ich glättete sie und schloss die theologische Schrift mit dem bereits losen Einband.

„Na, wir haben ja keinen aufregenden Schmöker vom Regal geholt“, sagte Viv. Sie hatte sich gebückt, um das halb unter die Treppe gefallene dritte Buchexemplar aufzuheben.

„Die Ausmerzung der Barbarei“, las sie vor. „Lieber Himmel, nicht mal was Anständiges zu lesen war bei den Standesherren gefragt. Armes England.“

Ich drehte das zweite Buch um. Ich hielt die spannungsverheißende Exkursion in die Natur von T.C. Farrowsin der Hand. Es hatte die unattraktive Farbe von Grünspan; an dem Buch würde sich höchstens meine Mutter ergötzen können.

„Mir scheint, diese Bücher haben einen Grund, in der obersten Reihe zu stehen“, sagte ich und legte die beiden Exem-plare auf meinem Bein ab. Ich fuhr gedankenverloren über Einband und Seiten, während ich Vivs runden Hintern studierte.

„Was ist das denn?“, fragte ich mich ungewollt laut. Meine Finger tasteten über die Seiten der Naturexkursion. Ich löste mein Augenmerk vom sündhaften Fleisch und öffnete die Stelle weit am Ende, an der ich ein Stück harte Papierkante gespürt hatte.

„Was hast du da?“ Viv trat hinter mich.

„Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Notiz über die britische Botanik“, mutmaßte ich. Überrascht hielt ich inne. Zwischen Seite 306 und 307 lag ein Brief. Er war auf altmodische Art gefaltet und statt eines Umschlags gab es nur ein durchbrochenes Siegel, das die Zeilen zusammengehalten hatte. Ich hob ihn behutsam aus seinem Grab und verengte meine Augen, um die verblichene Schrift auf der Vorderseite zu entziffern: Mrs. V.L. Llewellyn.

„Arkwright, was ist das für ein Brief?“ Viv beugte sich über mich und nahm mir mit ihren nassen Locken auch noch das letzte bisschen Licht.

„Wenn ich nicht irre, ein Brief an die Frau von Mr Llewellyn.“

„Aha? Und von wem ist er?“, fragte sie gespannt.

„Gute Frage.“ Ich drehte das Schriftstück vorsichtig zwischen meinen Fingern. Ein Absender fehlte.

„Los, wir lesen ihn!“ Vivs Hände flatterten wie angeschossene Kanarienvögel.

„Entspann dich, es ist nur ein Brief. ‚Liebe Mrs. Llewellyn, wollen wir vielleicht am Sonntag einen kleinen Ausflug ans Meer unternehmen?‘“

„Und wenn schon! Ich habe nicht oft Post von Menschen in der Hand, die schon seit hundert Jahren verwesen.“

„Seit zweihundert Jahren“, korrigierte ich. Viv riss mir die beiden Bücher aus der Hand, kletterte flink die Treppe hinauf und ordnete sie nachlässig wieder ins Regal ein. Ich gönnte ihr den Spaß, beschloss aber, den Brief mit Terry und Zoe zu teilen.

„Ach komm, wir lesen ihn schnell zuerst. Das merkt ja keiner.“

Ich schüttelte den Kopf, das wollte ich meinem Archäologiepartner auf keinen Fall antun.

Wir verließen die Bibliothek, und ich fragte Viv, wie wir unseren Fund erklären sollten.

„Na, wir haben beim Sex ein paar Bücher umgerissen ...“

Als wir ins schwüle Badezimmer zurückkehrten, lag Zoe mit geschlossenen Augen auf einem Diwan, und Terry kam gerade aus der Dusche.

„Stellt euch vor“, begann Viv, „Arkwright hat durch Zufall einen uralten Brief in einem Buch in der Bibliothek gefunden. Ist das nicht aufregend?“

Zoes Augen schnappten auf, und Terry starrte uns verwirrt an.

„Ich wollte kurz nach einem Buch suchen“, log ich illustrativ. „Dabei ist mir dieser Brief in die Hände gefallen. Wir dachten, wir lesen ihn gemeinsam. Es ist immerhin eine hauseigene Antiquität!“

Terrys Leidenschaft war sogleich erwacht. „Ernsthaft? Du hast ohne meine Hilfe was entdeckt?“ Er sprang interessiert näher und betrachtete die Schrift.

„Gib acht mit dem Papier, Morris, es könnte porös sein. Außerdem sollten wir dieses Dokument nicht in einem feuchten Badezimmer lesen. Hast du vielleicht auch irgendwas zum Eintüten da?“

„Theodor, du bist eine Zier für die Archäologengilde“, sagte ich. „Lasst uns erst mal mit dem Brief in die Bibliothek rübergehen.“

Wie vier Geister in unseren makellos weißen Bademänteln und dazu passenden Schlappen drangen wir in die Bibliothek vor, machten Licht und quetschten uns auf die malachitgrünen Samtstühle am Kamin.

„Fang an!“, gebot mir Viv. Es musste für sie zweifellos ein Akt der Willensstärke sein, das Objekt ihrer Neugierde nicht selbst öffnen zu dürfen. Ich tastete mit den Fingern über den Brief und hob die Papierlinie mit dem ungravierten Siegel an. Die Ränder waren auf jeder Seite noch einmal geknickt. Gespannt faltete ich das Schreiben auseinander, und der Geruch nach vergessenen Sätzen stieg vom Papier auf. Es trat eine Tintenschrift zu Tage, die so wässrig wirkte, als läge eine Schicht Flüssigkeit darüber.

Meine Augen glitten hoch zur Anrede. Ein Datum fehlte.

Meine verehrte Mrs. Llewellyn,

die Beisetzung von Fairleigh wird sicherlich ergreifend sein. Wie bedauerlich, dass er nicht teilnehmen kann; weder im Sarg noch als Trauergast.

Sie tun gut daran, Ihr kleines Geheimnis zu hüten. Es wird für Ihre Familie das Angenehmste sein, wenn Sie Llewellyn künftig in dem für ihn angefertigten Sarg ruhen ließen. (Ich hörte, es soll Eiche sein. Er hatte für Eiche nicht viel übrig, oder? Er wird es Ihnen nachsehen müssen.)

Dieser Brief ist ausschließlich für Sie, meine liebe Lylian. Trauern sie um Ihren Ehemann? Vermissen Sie ihn? Und was vermissen Sie am meisten? Seine brillanten Umgangsformen? Seine durchdringenden Augen? Seinen Schwanz? (Auch wenn er Sie erst so spät geschwängert hat.)

Ich bin sicher, es ist alles zusammen.

Wo mag er jetzt sein, Witwe Llewellyn? Diese Frage sollte sich niemand von uns stellen, nicht wahr? Belassen wir es dabei.

Es bleibt Ihnen nur eines zu tun: Trauern Sie um ihn, meine Dame, lang und einsam. Trauern Sie um seine Brillanz, seinen Anblick und seinen Schwanz!

Etwas Vergleichbares wird Ihnen schätzungsweise nie wieder zuteilwerden.

D.

Kapitel zwei

Ich starrte ungläubig die Worte an und las sie ein weiteres Mal vor, auf Terrys Bitte schließlich auch in Übersetzung.

Viv sprang auf, rief „Wahnsinn!“ und fuchtelte mit ihren Armen. Zoe schaute unbehaglich vor sich hin, und Terry und ich waren voll stiller Ehrfurcht. Wie oft hatten wir auf unseren Ausgrabungen nach etwas bedeutend Aussehendem gegriffen und doch wieder nur eine Scherbe aus der Nachkriegszeit geborgen. Dies war zwar keine Antiquität von caligulanischem Ausmaß, aber dafür um einiges skandalöser. Mein Blick glitt zurück auf die antiquierte Schrift und auf das abschließende D.

„Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Brief sagen soll.“ Ich schüttelte den Kopf. „Selbst die Ehepartner haben sich zu Llewellyns Zeit nicht mit Vornamen angeredet. Dann dürften allein schon Anrede und Wortwahl für die arme Mrs Llewellyn ein Schock par excellence gewesen sein. Und für mich, ehrlich gesagt, auch. Himmel!“

„Meinst du, dass der Typ wirklich nicht in seinem Sarg liegt? Mensch, das wäre ja spektakulär!“, warf Terry in abstraktem Englisch ein.

„Ruhig Blut!“, forderte ich, und zumindest Terry fing sich wieder.

„Was stellen wir jetzt mit dem Brief an? Willst du ihn deinen Eltern zeigen?“

„Meinen Eltern?“ Ich betrachtete die Zeilen. „Eher nicht, Terry, die würde der Schlag treffen.“

Was war mir da nur in die Hände gespielt worden? Eine wirklich anregende Beschäftigung für meine Gäste und mich, keine Frage. Wirklich begehrenswerter wäre nur die Tilgung der gesamten Achtzigerjahre aus der Musikgeschichte und Remington auf Hawaii.

„Darf ich den Brief noch mal sehen?“, fragte Viv und vertiefte sich in die Handschrift. Ihre Locken warfen Wellenschatten auf das Dokument.

„Er sieht echt aus“, bekundete sie koryphäenhaft, nachdem sie an dem Papier gerochen hatte. Sie reichte den Brief an Terry weiter, der ihn verehrungsvoll abtastete und auch noch einmal überflog. Danach legte er ihn Zoe in die Hände. Im Gegensatz zu uns anderen war sie vollkommen ruhig geblieben, sie las den Brief mit einem Blick, der weder Interesse noch Desinteresse zeigte und gab ihn an mich weiter; eine Frau ohne jegliches Temperament und ungewöhnlichem Mut zur Tristesse.

„Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich meine, wir werden ja wohl ...“

„Was, Robbins?“, unterbrach ich sie. „Den Sarg öffnen?“

Sie schrie begeistert auf, doch ich winkte ab. Ich dachte über diese Zeilen nach, die sich trotz der verschlafenen Jahrhunderte vehement in die Gegenwart drängten. Eine Gegenwart, die ihnen nicht mehr gehörte, gelesen von Menschen, die es nichts anging, denn alle Beteiligten waren tot, nur dieses Dokument war durch reine Willkür der Vergangenheit entkommen. Manche Dinge sollten besser ruhen, wie die Geschichte immer wieder beweist.

„Also, was jetzt?“, erneuerte Viv ihre Frage.

„In welchem Buch hat denn der Brief gelegen? Das ist vielleicht wichtig“, überlegte Terry.

„Exkursion in die Natur von T.C. Farrows. Ein botanischer Führer. Und das Ganze stand in der obersten Reihe, wo selten jemand herumstöbert.“ Ich wies mit einer Hand zur zweiten Ebene.

„Wie habt ihr den Brief dann gefunden?“ Terry runzelte die Stirn.

„Arkwright hat ein Buch gesucht, und ich hab die Regaltreppe mal ausprobiert“, mischte sich Viv ein. „Drei Bücher standen ein bisschen vor, und ich wollte sie nur zurückschieben, dabei bin ich aus dem Gleichgewicht geraten, und sie sind halt runtergedonnert.“

„Aha! Der Standort erklärt natürlich, warum der Brief vorher noch nicht entdeckt worden ist. Hast du das Buch ganz durchgesehen, Morris?“

„Nein, Terry. Vermutest du Notizen oder gepresste Kleeblätter?“, stichelte ich milde.

„Wer weiß“, rief er, als er die Treppe heraufhechtete und unser Buch suchte. Terry in seinem Bademantel und mit Frotteeschlappen sah in der Kulisse der Bibliothek erheiternd unpassend aus. Noch auf der Treppe blätterte er die Seiten durch und fand nichts.

„Weißt du, auf welcher Seite der Brief gelegen hat?“

„Ja, zwischen 306 und 307. Wenn du eine verschlüsselte Botschaft in dem Text findest, sehen wir weiter.“

Viv lief zu Terry und gaffte mit in den Naturführer.

„Es geht um Orchideen!“, rief sie aufgeregt.

„Na dann haben wir ja einen stichfesten Hinweis“, murmelte ich, und Zoe schaute hoch. Es sah aus, als würde sie ein Lächeln unterdrücken.

Nach ein paar Minuten gab Viv auf, denn sie fand kein mathematisches Muster in den Eckdaten der Orchidaceae, das zur Aufklärung des Verbrechens hätte beitragen können.

„Wir müssen doch irgendwas unternehmen!“, jammerte sie.

„In unserer Bibliothek gibt es ein Buch, in dem zumindest eine Kurzbiographie über Llewellyn enthalten ist.“

Ich begann, nach dem Band zu fahnden, der meines Erachtens neben der Arkwright-Chronik stehen musste, während Viv es nicht lassen konnte, zur zweiten Bibliotheksebene zu klettern, um mit Hilfe der Treppe das obere Regal gründlicher zu untersuchen. Ihre Griffe blieben erfolglos. Was hatte sie erwartet? In jedem Buch einen weiteren Brief? Und natürlich einer anstößiger als der nächste. Terry streifte ebenfalls die Reihen entlang, und auch Zoe betrachtete eingehend die wertvollen Bücher. Sie zeigte Gefallen an unserer Jane-Austen-Sammlung. Viv sprang augenblicklich herbei.

„Nicht schon wieder Jane Austen! Wir haben doch heute schon ihr Grab besichtigen müssen. Ich mag diese abgestandene Frau einfach nicht, und schon gar nicht die olle Zeit, von der sie schreibt!“ Viv schien drauf und dran, Zoe das Buch aus der Hand zu treten.

„Ich finde ihre Bücher exzellent“, wandte ich mich an die Damen. „Sie hatte ein absolutes Händchen für Satire.“

Zoe nickte, aber Viv lief weg und erklomm wieder rein physisch die Buchgipfel.

„Meine Lieblingsfigur in Sense and Sensibility ist Mr Palmer“, erwähnte ich, und Zoe schmunzelte.

„Und mein Lieblingssatz von ihm an seine Frau ist: ‚So etwas Irrationales habe ich nie gesagt.‘“

Zoe brach in leichtes Gelächter aus. Ihre hyazinthblauen Augen verengten sich dabei entzückend. Das war, historisch gesehen, das erste Mal, dass ich sie hatte lachen hören. Ehe wir unsere Unterhaltung ausdehnen konnten, pfiff Viv schon voller Ungeduld nach mir, so dass ich meine Suche fortsetzte. Erst nach einer Viertelstunde hatte ich das besagte Buch gefunden. Ich las den relevanten Abschnitt durch und verkündete meine Informationen.

„Vollständiger Name: Fairleigh Dmitrij Llewellyn. Oh ... Mutter war Russin: Nadjeschda Lesskowa, Vater war Brite: Huntley Llewellyn. Fairleigh ...“ Ich hörte unvermittelt auf und hätte beinahe das Buch fallen lassen, und das hatte weniger mit dem Inhalt des vor mir liegenden Textes zu tun. Als mit dem plötzlichen Getöse, das uns durch die geöffnete Tür entgegenschlug. Terry sprang entsetzt auf. Die wilde Vergewaltigung eines Pianos drang durch die schallempfängliche Eingangshalle in die Bibliothek. Ich versteifte mich unter den hitzigen Dissonanzen.

„Meine Güte!“ Viv lauschte fasziniert. Ich jedoch spürte, wie mein Gesicht sich mit jedem weiteren Tastenhieb bedenklicher verzog.

„Das ist ja nicht auszuhalten“, schrie ich in den Lärm. Ich schlug das Buch zu und ging zur Tür. Das Spiel hörte so unerwartet auf, wie es begonnen hatte. Etwas dümmlich drehte ich mich zu meinen aufgescheuchten Gästen und versuchte, den Vorfall zu ignorieren, indem ich nonchalant wieder die Chronik öffnete. Ich blätterte ungerührt die richtige Seite auf und las: „Fairleigh Llewellyn ist 1771 im ehemaligen ...“

Pling/Pling.

Vereinzelte Töne erklangen, ehe das Spektakel von neuem begann. Es reichte mir, das Buch flog auf den Boden. Viv und ich bewegten uns zeitgleich auf die Tür zu, aber ich packte sie am Arm, sagte „Bleib hier!“ und stapfte allein in den Flur. Die Missklänge, die mir soeben noch tief in die Schläfen gegriffen hatten, endeten verhöhnend, und ich fing vor lauter Unwillen an zu fluchen. Ich lief durch den Korridor auf das Musikzimmer zu, doch als ich es betrat und Licht machte, war es leer. Zu drei bis vier Flüchen ließ ich mich noch hinreißen, ehe ich kehrtmachte und meine Kontenance halbwegs wiedererlangte. Im Flur traf ich auf Viv. Natürlich, sie konnte einfach nie machen, was man ihr sagte. Sie war wie ein Zeuge Jehovas, wenn es um Gott ging, die waren auch auf beiden Ohren taub. Ich versuchte das Gleiche, ging in die Bibliothek und nahm von der gelassenen Zoe das Buch entgegen. Angespannt wartete ich auf weitere musikalische Einlagen, allerdings war Remington für gewöhnlich kein Langweiler, weshalb ich diese abstruse Show für mehr als ausgereizt hielt.

„So, zurück zu den interessanten Dingen des Lebens.“ Kalte Ignoranz hieß das Motto des heutigen Tages. Damit bin ich immer gut gefahren.

„Fairleigh Llewellyn ist 1771 im ehemaligen St. Petersburg/Russland geboren worden, aber in England aufgewachsen. Von 1789 bis 1791 Aufenthalt in Russland mit Studium in Moskau. 1797 Heirat mitVirginia Lylian Huntington und Einzug auf Llewellyn Hall. Mrs Llewellyn bekam 1799 und 1800 zwei Töchter: Mascha Emilia und Larissa May. Und im Jahre 1799 starb Llewellyn. Todesursache: Reitunfall“, fasste ich zusammen.

„Dann ist er höchstwahrscheinlich nur achtundzwanzig Jahre alt geworden, kein Jahr älter als ich jetzt“, sagte Terry und runzelte die Stirn. „Aber die Informationen sind ja nicht besonders ergiebig. Was ist denn mit Korrespondenz aus der Zeit, habt ihr so was?“

„Ich denke nicht. Wir haben eine ziemlich ausführliche Arkwright-Chronik, aber die Llewellyn-Sachen sind vermutlich durch seine Frau im Besitz der Huntingtons.“

Viv seufzte: „Die arme Frau, mit zwei kleinen Kindern hier allein im Haus.“

„Wohl kaum. Llewellyn Hall ist ziemlich früh nach Llewellyns Tod von den Arkwrights gekauft worden.“

„Ach so“, sagte Viv. „Dann hat die Frau es hier bestimmt nicht mehr ausgehalten. Was mag aus ihr geworden sein?“

„Vielleicht hat sie wieder geheiratet“, sagte Terry.

„Das ist möglich und leicht herauszubekommen. Jedenfalls hat sie sich durch den Tod ihres Mannes sicherlich nicht in einer finanziellen Notlage befunden. Die Huntingtons hatten eine Menge Geld. Haben sie heute noch.“

„So wie die Arkwrights!“, kommentierte Viv. Ich grinste.

„Das heißt doch, dass wir uns darüber bei den Huntingtons mal informieren sollten, oder nicht?“, fragte Terry.

„In der Tat. Lass mal sehen, wir haben kurz nach halb sieben, vielleicht könnte man noch anrufen ...“, überlegte ich, während Viv und Terry heftig Begeisterung bezeugten; dass sie mich nicht gleich zum Telefon trugen, war alles. Noch immer in Bademänteln wechselten wir in den vorderen Salon. Ich setzte mich an den Telefontisch und nahm den Hörer von der Gabel. Per Auskunft ließ ich mir die Nummer der Huntingtons geben, die ich für die richtigen Adressaten hielt. Die anderen sahen sich derweil in dem lindgrünen Zimmer um und bewunderten die Antiquitäten, außer Viv, die bemüht war, sich auf meinen Schoß zu quetschen, um wie üblich hautnahdabei zu sein. Ich drehte die altmodische Wählscheibe.

„Ja, bitte?“, meldete sich nach zweimaligem Tuten eine Frauenstimme unklaren Alters.

„Guten Abend, mein Name ist Arkwright, ich würde gern mit einem Mitglied der Familie Huntington sprechen.“

„So?“, fragte die Stimme. „Um was geht es denn?“

Mein Anliegen klang nicht allzu gewagt, also erklärte ich ihr knapp den Sachverhalt: Suche nach biographischem Material über ein antikes Mitglied der Huntington-Familie.

„Ich weiß nicht, ob Fremden Einsicht gewährt wird. Sagen Sie mir doch bitte noch einmal Ihren Namen. Ich werde mich erkundigen und Sie durchstellen.“

„Danke. Mein Name ist Arkwright“, betonte ich und setzte noch ein aufdringlicheres „Wohnort Llewellyn Hall, Hampshire“ hinzu. Es dauerte etwas, ehe eine höfliche Herrenstimme „Mr Arkwright?“ fragte. Vivs Gewicht drückte sich unangenehm auf mein linkes Bein, und ich schob sie von mir.

„Hier Leland Huntington. Sie wollten uns sprechen?“

„Das ist korrekt.“ Ich bemerkte, wie Terry, Viv und Zoe mich beobachteten und wandte mein Gesicht ab.

„Habe ich das richtig verstanden, dass Sie sich für biographisches Material über Mr Fairleigh Llewellyn und Frau interessieren?“

„Das ist zutreffend.“

„Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass wir im Besitz von solchem sind?“, fragte die sonore Stimme, während ich aus dem Fenster auf die wogenden Silhouetten der Baumkronen starrte und versuchte, mein Spiegelbild zu ignorieren.

„Nun, meine Familie ist Eigentümer von Llewellyn Hall, und das ist der Grund für meine Neugierde. Mich interessiert die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner. Da wir außer dem Anwesen nichts Nennenswertes von Mr Llewellyn besitzen, müssen sämtliche Papiere entweder verloren sein oder sich bei der Familie seiner Frau befinden, also bei Ihnen“, sagte ich. „Es sei denn, Mrs Llewellyn hat noch einmal geheiratet.“

Huntington lachte leise, es klang, als klapperten trockene Äste aneinander.

„Schon gut, Mr Arkwright“, lenkte er ein, „wir besitzen in der Tat einiges an Papieren. Allerdings nur Verschiedenes an Korrespondenz und ein Tagebuch.“ Er machte eine kurze Pause. „Ich mache Ihnen ein Angebot: Sie dürfen einen Blick auf die Unterlagen werfen. Allerdings nur unter bestimmten Auflagen.“

„Ja?“

„Sie werden die Unterlagen direkt in unserem Hause einsehen dürfen, aber ich erlaube keine Vervielfältigung.“

„Selbstverständlich. Ihr Angebot ist wirklich mehr als entgegenkommend. Wann dürfte ich denn Ihre Zeit in Anspruch nehmen, Mr Huntington?“ Ich hörte Viv hinter mir quietschen und hob hastig eine Hand.

„Sie verlieren keine Zeit, Mr Arkwright. Vielleicht gleich morgen? Sagen wir um fünf Uhr? Ich würde Sie gern zum Tee einladen.“

„Das ist sehr freundlich von Ihnen, ich nehme Ihre Einladung mit Vergnügen an.“

Er nannte mir eine Adresse in Belgravia, danach verabschiedeten wir uns artig.

„Aber das dauert ja noch so lange“, jammerte Viv trotz des Glücks, also wartete ich mit einer noch vorhandenen Kleinigkeit auf. Denn dieses Haus besaß ein Bildnis von dem soeben berüchtigt gewordenen Llewellyn.