4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

Me llamo FÉLIX DÍAZ, Qarashe de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, de la provincia de Formosa, República Argentina, un lugar que se encuentra en el departamento Pilcomayo, en la ruta nacional 86, km. 1340.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Portadilla

Potae Napocna Navogoh

PARTE 1 (Desde su nacimiento hasta 1999)

Qannogosheq - Nnsogoppi. Nuestra infancia, adolescencia y juventud

Arqaỹa. Hermanos de sangre

Qomlek. Hombre Qom

Wataganag’lek. Soldado

Laboche aso aloh. El amor de una mujer

Qochalacpi. Nuestros hijos

Norek. Fuego

PARTE 2 (Desde 2000 a 2010)

Cheochegueñah cam loquiagak. Comienzo de nuestra lucha

Canahiamagatak. Movilización

Honnchogonagak. Sueños

Caishepaganagchet hennleguaga. Contaminación

Emiliano y Juan

Caichigui nacahek. Corte de ruta

Trifón Sanabria

Qohomi caiwuann. La represión

El camino del aprendizaje

PARTE 3 (Desde 2011 a 2016)

Cannloquiagak taie na dogshe. Nuestra lucha se traslada dentro de la sociedad blanca

Qarashe. Líder con el pueblo

Cahieguenagañigui. Atropellos

Chiapas

Ltaaray naponagac. Gran asamblea

Ñamagasoctega eso paguere Ltaha. Visita al Papa

Maichi qaratagaq. Autodeterminación

Nueva York

Hiaquicogoh. Tristeza

Canmachacaha. Acampe

Buenos Aires

El camino del aprendizaje y los reconocimientos

Anexo. Los papeles hablan. Croquis, documentos, notas de prensa y demás

Fuentes

Ñacheq. Gracias

Imágenes

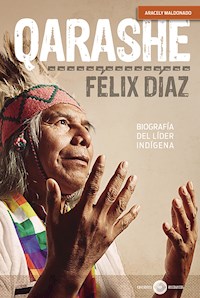

Qarashe

ARACELY MALDONADO

QARASHE

Biografía del líder indígena

FÉLIX DÍAZ

Maldonado, Araceli

Qarashe : biografía del líder indígena Félix Díaz / Araceli Maldonado. - 1a ed. - Córdoba : Recovecos, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-4433-37-4

1. Biografía. I. Título.

CDD 920

Ediciones Recovecos

Director: Carlos Máximo Ferreyra

Contacto editorial: Juan B. Justo 5951 - Córdoba

0351 4734064

Diseño editorial: Diego Villa

Diseño portada: Guillermo Casas

Fotografías de tapa y contratapa: Fino Pizarro

Corrección de estilo: Mario Mercuri

© Aracely Maldonado

ISBN 978-987-4433-37-4

Hecho el depósito que indica la ley 11.723.

Primera edición en formato digital: octubre de 2019

Digitalización: Proyecto451

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Este pedazo de historia está dedicado a mi hijo Manuel.

Me llamoFÉLIX DÍAZ,

Qarashe de la comunidad

Qom Potae Napocna Navogoh,

de la provincia de Formosa,

República Argentina,

un lugar que se encuentra

en el departamento Pilcomayo,

en la ruta nacional 86, km. 1340.

POTAE NAPOCNA NAVOGOH

Cuentan los ancianos que en tiempos en que no había rutas que lastimaran la tierra con el asfalto caliente, los hermanos que venían desde el Chaco bordeando el Pilcomayo rumbo a Misión Tacaagle, acortaban distancia caminando por las lomadas que cruzan los montes.

Ahí había un árbol muy grande, un solo árbol debajo del cual los peregrinos descansaban, cerca de un espejo de agua que les permitía saciar la sed mas no el hambre, que llegó a hacer crujir con furia las tripas de los viajeros.

“En un momento hubo como hambre, y el oso hormiguero estaba ahí, cerca del agua, y había un bosquecillo, y se le conocía y nadie hacía nada. Pero una vez pasó un indígena que hacía como una semana que no comía, vio al oso y se dijo: ¿Por qué no le mato? Voy a comer, lo voy a comer asado. Lo mató, hizo charque la carne y las garras del oso las colgó en ese árbol. Entonces toda la gente que venía de diferentes lugares, los Pilagá, los Qom del Chaco, cruzaban ahí y miraban, y ya se sabe, ahí están colgadas las garras del oso hormiguero, muy cerca de donde en primavera florecen los ceibos”.

(Potae: oso hormiguero. Napocna: garra, puño. Navogoh: primavera)

El 18 de febrero de 1952, por el Decreto Nacional Nº 3297, la comunidad qom Potae Napocna Navogoh queda bajo la jurisdicción de la Dirección de Protección del Aborigen, que modifica su denominación: de “Reserva La Primavera”, pasa a ser “Colonia Aborigen La Primavera”.

Los indígenas nunca tomaron esos apelativos, no entendían. Tuvieron que pasar muchos años y mucha lucha para comprender el significado de la palabra “colonia” y desterrar ese nombre para siempre.

PARTE 1

QANNOGOSHEQ NNSOGOPPI

Nuestra infancia, adolescencia y juventud

“Cuando uno empieza a pensar la infancia

entonces me doy cuenta

que lo que nos dio la vida era la naturaleza:

nos daba la medicina, el alimento, la miel,

la fruta, la carne. Nos daba todo.

Gracias a eso somos lo que somos los pueblos indígenas.

Porque nosotros no crecimos con los supermercados

que hoy está de moda, comprar alimentos en los negocios.

En ese momento no necesitábamos dinero para comer,

teníamos que buscar en el monte,

en las lagunas, en los campos”.

Como la mayoría de los indígenas de su generación, Félix Díaz no tiene partida de nacimiento. No sabe a qué hora, qué día, en qué mes, ni en qué año nació. Su edad es presuntiva. Hurga en la memoria, compara con otros hermanos de su comunidad y concluye que es probable que hoy tenga entre 62 y 64 años. Por supuesto, jamás festejó su cumpleaños.

El calendario del monte señala claramente los ciclos de la naturaleza y las estaciones están bien definidas, en función de la floración de los árboles o la maduración de sus frutos. En tanto Nala (Sol) marca las horas del día con más precisión que las agujas de nuestros relojes.

¿Por qué, entonces, son tan inciertas las fechas en su vida?

A poco de nacer una enfermedad que él supone es la tuberculosis, lo dejó huérfano de padre y madre, sin que tuviera -siquiera- la oportunidad de preguntarles con qué nombre les hubiera gustado llamarlo.

Además, los indígenas no hablan de los muertos.

“Cuando pregunto me dicen:

-Se fue, no vuelve más. ¡Hinmewo! Se terminó.

Los mayores no cuentan la vida de los seres que se fueron porque si mencionás el nombre estás molestando el descanso que tienen”.

Por burla del destino, o de los empleados del Registro Civil ambulante que se trasladaba por las comunidades documentando a los indígenas, lo inscribieron como nacido un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Esta conmemoración cristiana recuerda la matanza en Belén de niños menores de dos años, ordenada por el rey Herodes para deshacerse del pequeño Jesús. El año fue aleatorio, o no tanto. Si había nacido en 1959, estaba en condiciones de ser reclutado para realizar el servicio militar. Muchos indígenas fueron registrados como nacidos ese año, inclusive su hermano mayor, que tiene unos 20 años más que Félix y juntos cumplieron esa obligación cívica.

Los nombres con que fueron anotados los hombres y las mujeres indígenas en las sucesivas amnistías de 1947 y en ésta de 1976, en general, también fueron cambiados. Así se fue borrando la historia de todo un pueblo. Se perdió el origen de personas y familias, ya no sólo por la confusión respecto de sus años (muchos de edad avanzada fueron inscriptos como adolescentes), sino también porque aún perteneciendo a la misma ascendencia, los apellidos ya no coincidirían.

De Egayeh, su padre, sabe que perteneció al pueblo Mashecoe, al norte del río Pilcomayo, y que su familia era de Villa Hayes, en territorio paraguayo.

Por entonces, el Pilcomayo no era frontera entre países y podían cruzarlo libremente, sin encontrar más obstáculo que la fuerza indomable de esa corriente de agua de la cuenca del Plata. “Lachegue” llaman a los brazos de los ríos que se conectan con el mar, “la madre de todos los ríos”.

La primera en caminar por las orillas de lo que hoy es el lado argentino, fue una hermana de Egayeh, posiblemente más grande que él, de quien tampoco conocemos su nombre. Ella se afincó en Misión Tacaagle, comunidad qom, 124 kilómetros al oeste de Clorinda. Egayeh la siguió.

A Félix le llama la atención que el pueblo Mashecoe tenga la misma cadencia al hablar que los habitantes de Misión Tacaagle; todos comparten la misma lengua sólo que en ambas comunidades se habla más pausado que en el resto de la región: “Por ejemplo, nosotros, los de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, cuando preguntamos ‘¿será cierto?’ decimos ‘¿petaa esa?’ y en el pueblo Mashecoe dicen ‘¿peta`a ‘eeessssa?’. Es como que van estirando las palabras, tienen un estirón prolongado. Y lo mismo hacen los hermanos de Misión Tacaagle”.

El otro dato que logró obtener sobre su padre es que era muy hábil en la doma de caballos, bueyes, y que se dedicaba a eso. Una vez vencido el miedo a estos animales introducidos por los conquistadores desde Brasil, los nativos paraguayos destacaron en su destreza con los caballos.

Qué significa el nombre de su papá es otro misterio: “Ega es como reserva, y yeh es como ahí, como lejos… Estoy haciendo fuerzas para poder entender”, se sincera Félix.

La lengua, o mejor, las lenguas que maneja el mundo blanco, tienen una lógica muy diferente a la de las lenguas indígenas. Además cada comunidad en particular las habla y las escribe de distintas maneras, según cómo se lo hayan transmitido los mayores en cada región. Esto significa que la funcionalidad está dada por el contexto, lo cual lejos de ser un problema para ellos es considerada su mayor riqueza. Vale la aclaración porque en más de una oportunidad a lo largo del libro se van a encontrar términos con significados diversos según la comunidad que los aplique. Por ejemplo, para un qom del Chaco, Ega puede significar él y yeh, acostado, y esta interpretación no tiene relación con la apreciación que puede hacer un qom de Formosa.

Por suerte para Félix, el nombre de su mamá es más fácil de traducir. Ishi: cuando estoy danzando, ta: cuando es un poco inquieto, o inquieta. Ishita está ahí, inquieta, danzando.

De su madre le contaron que se dedicaba al hogar y que salía a cazar: “Manejaba muy bien el monte, y era como una guía de las demás mujeres”. Salían todas juntas a cosechar algarroba, a una isla de algarrobos solamente (“navek”), en donde hay mucha cantidad (“patasat”), dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Río Pilcomayo. Mujeres solas que pasaban al otro lado (“legoh”) de la Laguna Blanca (“Hetagat Lapagaek”) en donde hay tigres, hay todo tipo de animales, “y yo pregunto:

- ¿Por qué tan lejos se van, si acá hay algarrobo, de este lado?

-Porque está contaminado. (Me aclararon).

-¿Pero cómo si recién cae del árbol?

Ellos dicen que las cosas que no están en contacto con el ser humano son más sanas.Porque el algarrobo es como una medicina que purifica la sangre y también limpia la parte de adentro. Entonces es necesario ir a buscar adonde no está contaminado. Porque, hablando de la vida de una mujer, si una mujer está en periodo pisa un suelo y ya contamina, toca el árbol y ya contamina, contamina alrededor de la casa, y esa planta que vos tenés ahí por más buena que la ves, si la mujer tocó la planta de naranja, esa naranja se cae sola, la fruta, antes de madurar, porque está embichada, tiene gusano. El poder que tiene esa mujer es muy grande y no lo sabés porque hay mujeres que no lo dicen, ocultan. Entonces se tiene que encerrar en la casita, en la choza, haciendo telar, artesanía, o haciendo ropa, y esa actividad que produce como una terapia para que la mujer se entretenga los dos o tres días en que está encerrada, no tiene que compartir el mate con nadie, el agua no comparte, la comida no comparte, no come grasa, no come carne, sal poco, se cuida mucho, y no tiene que tener relación con su pareja, tiene que dormir aparte”.

De Misión Tacaagle, Egayeh se mudó a Loma Tuyuyú, unos 20 kilómetros al oeste de Laguna Blanca, sobre la ruta nacional 86. En Loma Tuyuyú conoció a Ishita, oriunda de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. La cosecha del algodón fue el marco de ese encuentro.

“En ese lugar estaba Federico Kum, un gringo, el vecino era Morgan y el otro Rino Segnana, eran tres gringos que eran vecinos y usaban mano de obra indígena para destroncar, para cuidar los ganados, para servidumbre, y ahí se instaló mi familia, mis padres”, reseña Félix.

El trabajo temporario marcó el destino de la pareja que en este ir y venir se dieron el tiempo para agrandar la familia. Primero nació Rosita (Dosheta), luego Juan (Pansho), Urcino (Yiah), Julia (Holla), Pascualina (Papellena), una hermana de quien no hay datos, y por último Félix.

Los nombres en castellano fueron impuestos por los blancos porque, “en esos tiempos no existía nombre. Porque nuestra costumbre es así: a mi hermana nunca voy a decir el nombre, voy a decir pilohole, el nombre blanco se dice a los extraños. Si es hermano, hombre, es pichoqohlec; noqlec es mi hermano menor; tesoqoqlec: tío; coohmeh: abuela. La palabra sobrino y la palabra primo no existe para nosotros. Y el hijo de mi sobrino es mi nieto. Entonces nunca se dijo el nombre de alguien entre nosotros como familia. Por eso nunca escuché mi nombre”.

No sólo les impusieron nombres sino que les intercambiaron los apellidos, generando una gran confusión respecto de los parentescos: “Una tía mía que se llamaba Carlota Cucharú, fue anotada como Carlota Guachogoy. A Vicente lo inscribieron con el apellido Latagabaik, cuando su papá era Urbano Cucharú”. Refuerza el concepto marcando la diferencia. “Entre nosotros es un cariño muy fuerte de que si tengo hijo le digo ỹialec o ỹiale si es hija mujer; ỹialeclek es cuando digo: mi hijito querido, ỹialole es mi hijita querida, todas esas formas nosotros no ponemos nombre, pero en los documentos sí”.

Félix lamenta que ahora los hermanos “no se dicen pichoqohlec o noqlec; se dicen Joaquín, Jorge, Juan y no sabés si son hermanos o qué”, y refiere que llegan a su casa y él no sabe si son de la familia o están de visita porque le dicen: ¡Hola Félix!, y cuando no los reconoce se queda con la duda porque parece una burla preguntarle quién es su papá. En parte, responsabiliza a la educación de que esta costumbre se vaya perdiendo: “La escuela ha destruido muchos valores culturales que nosotros teníamos, producto de copiar otro modelo que no es indígena, que es de la sociedad blanca”.

Antonio Díaz (Egayeh) y Rosa Jara (Ishita) fallecen con pocos meses de diferencia. Félix tenía entre tres y cuatro años. Dice que le contaron, porque no lo dejaron asistir al entierro: es tradición preservar a las criaturas de la impresión que puede causar ver cómo tapan con tierra a un ser querido.

Los niños no sólo no van al cementerio sino que debe permanecer oculto el lugar exacto donde descansan los muertos, para que la imagen de su rostro se traslade a su corazón. Así, “ese ser siempre estará con vos”.

También queman las ropas del difunto, para que nadie las use ya que consideran una burla quedarse con sus pertenencias.

Era niño, pero recuerda que al principio quedó sumido en la esperanza de verlos regresar, para preguntarles tantas cosas que deseaba saber y no tenían respuesta. Pero con el tiempo creció y tuvo otras preocupaciones como, por ejemplo, subsistir.

Así describe su vida a partir de entonces:

“Nunca tuve casa después que murieron mis padres, vivía con mis hermanos, con mi hermana Julia viví mucho tiempo de mi infancia, ella siempre me decía que tenía que cuidarme, que cuando hay un problema ‘no te metas’, te tenés que alejar, si te pegan no enfrentes, no desafíes, porque vos no tenés a nadie que te defienda. Entonces no es que vos tengas miedo, sino alejate del problema, porque el problema si te metés te genera más problemas. Ahora si tenés chances de enfrentar y vos sabés que podés ganar, bueno… pero si vos ves que no podés ganar tenés que salir, no es porque sos cobarde sino que tenés que cuidar tu integridad física.

Y tenés que ir a la escuela, me decía mi hermana, por lo menos para que sepas firmar, y que no te engañen; y para que sepas leer y no te mientan. No me decía que tiene que tener título, que tiene que estudiar para ser alguien, me sugería eso para entender cómo se maneja este otro mundo. Y ella en castellano... cero, ni una palabra de castellano no puede mencionar. Entonces esa escuela que yo también tuve y en la que crecí, de esa relación más natural, me acuerdo todos los momentos que compartía con mi hermana.

Pero a veces me tenía que ir porque ella tenía hijos que tenían la misma edad que yo, entonces no tenía el trato que tiene con sus hijos hacia mi persona porque soy un hermano. Entonces cada vez que me trataban mal tenía que ir a la casa de mi tía, algún anciano, que no son mis parientes pero ellos daban un espacio de su rancho, me daban de comer. Así fui creciendo caminando por todos lados, la vida fue muy dura para mí, nunca tuve la posibilidad de tener ropa, calzado, abrigos.

En la época de frío, por ejemplo, tenía que rodearme de leñas para que pudiera sostenerme a través del calor del fuego, a veces hacíamos cuevas para poder escapar del frío. Y en la época del calor teníamos las lagunas en donde podíamos refrescarnos. Y fue importante esa experiencia porque no teníamos miedo de nadie, no había el blanco, éramos nosotros y nadie nos hacía problemas.

Muchas personas me cobijaron, ancianos, ancianas, no teníamos como una relación de parentesco, pero supongamos que hoy salgo a la tarde a acompañar a otro chico y me agarró la noche en la casa del chico, y me quedo ahí a dormir. Y entonces ese buen trato que me dan me quedo dos, tres días, y cuando veo que hay pelea entre chicos de la familia tengo que ir a otras casas, no tenía lugar fijo en donde podía permanecer. Es como que me estaba preparando para la lucha que se venía, pero yo no lo sabía.

También me iba en el monte con mi primo Anselmo, que tenía la misma edad que yo, a subsistir, a recolectar, pescar. Nos metíamos en el monte, él era muy práctico con la flecha, era muy habilidoso y usaba la flecha para atrapar los peces y también hacíamos trampa para atrapar animalitos para poder subsistir. Trepábamos en el árbol para arrancar frutas, guayaba, una enredadera parecida al mamón pero más chico, pero eso estaba prohibido comerlo un chico porque dice que eso daña la dentadura. Pero como nosotros éramos con tanta necesidad y teníamos que comer esa fruta, teníamos que meterle abajo de la ceniza, cocinarlo y comer. Así hay pescado que no se come y nosotros comíamos. No había regla entre nosotros porque queríamos comer.

Muchas cosas es como que lo aprendimos de esa manera. Y muchas veces nos quedábamos en el monte porque nos agarró la noche. Y teníamos que quedar ahí durmiendo y no teníamos nunca problemas de las víboras y los animales nocturnos. Escuchábamos ruidos pero no teníamos miedo porque es nuestra casa, el monte es nuestra casa, decíamos. Si aparece alguien teníamos una práctica, la habilidad de subir al árbol y estudiamos todos los días, cómo tengo que hacer… si hay alguien que nos viene a molestar, no enfrentar, tenemos que subir al árbol y listo. Si aparece un tigre… los ancianos decían que un tigre no te puede atrapar cuando vos te vas en un árbol pequeño, en un tronco pequeño, ahora si es grande el tigre agarra y se sube rápidamente, tiene una velocidad que no lo podés parar… pero en un árbol como éste (dice señalando un aromito) no tiene posibilidad porque es chico y el tigre tiene los brazos grandes. Y nos imaginábamos: “Mirá si viene un tigre, qué hacemos?”… y no teníamos armas, y lo único que tenemos que hacer es correr, y si llega a agarrar a alguien, qué vamos a hacer. Y esas cosas vivimos en el monte pero nunca nos pasó nada, y ahí estábamos dos o tres días; después volvemos a la casa y nunca nos preguntan dónde anduvimos, con quien estuvimos, y eso fue como una historia muy hermosa lo que vivimos con mi primo. Un amigo, un compañero, un hermano, éramos muy bien llevados en esa tarea de subsistencia. Sobrevivir creo que es la manera que hemos llegado a ser lo que somos los pueblos indígenas.

Anselmo también era huérfano de padre, y sí tenía su mamá pero vivía con una nueva pareja, entonces el padrastro no le quería a mi primo. Él decía, nosotros somos ‘saploq’, una palabra que es cuando vos no tenés padre ni madre, él se consideraba huérfano a pesar de que tenía su mamá. La mamá de él es mi tía, una gran mujer muy amorosa, muy cariñosa con nosotros, pero el problema es que la pareja era un tipo muy machista, pero como éramos criatura no le dimos importancia.

En aquellos tiempos también pasaba que se agrupaban entre cinco y diez familias que salían juntas al territorio para cazar. Cien kilómetros hacían, y nosotros con Anselmo las seguíamos. Se sufría mucho por el tema de las lluvias, y armaban casas con la hoja de palmera, nosotros nos encargábamos de hacer el techo, como éramos chicos subíamos al techo y ahí aprendimos cómo ayudar a los mayores en la construcción de las chozas.

Ellos cazaban el ciervo, por ejemplo, y el cuero se usaba para hacer las chozas, como una lona. Y el cuero del Aguará Guazú, que es un lobo de crin, lo usan para la criatura, porque dicen que el chico cuando duerme en esa piel del lobo nunca va a tener enfermedad de ninguna clase, queda como inmune, y no tiene pesadilla, porque el mismo espíritu del lobo lo protege en ese crecimiento del chico. Y se mataba para eso, para hacer como una medicina del lobo.

Y eso lo viví en carne propia en la infancia, viéndolo cómo hacían los mayores, qué relación tenía el monte, los animales, entonces ellos no mataban por matar sino cuando necesitaban cosas para el uso diario. Y así fuimos acompañando a las familias, lejos, caminando, no había alambrados, no había caminos, y nosotros siempre descalzos en el monte, en los palmares. Y a veces nos cruzamos con criollos que cuidan el campo pero saludan a los indígenas, hubo ese respeto, porque no se consideraba a un indígena como un ladrón de vacas. El mismo criollo lo ve de esa manera, que el indígena lo que busca es animales silvestres: ñandú, tatú, carpincho, para comer, no para depredar. Entonces el campesino sabe esa costumbre y lo respeta, y además a veces hace un intercambio de porción de comida, el indígena le daba carne de ñandú, carne de carpincho, y el criollo le daba harina, yerba. Lo que más escaseaba era yerba y sal. Hacía como un trueque entre campesino e indígena.

Mi primo Anselmo también murió joven, por desgracia se fue a vivir a una zona urbana de Formosa capital y no volvió vivo. Julia, mi hermana, también murió, de una enfermedad rara, cuando salí del ejército. Y yo tuve que trabajar en los lugares en donde había extranjeros que empezaron a poblar en la zona de Loma Tuyuyú, Buena Vista, que está más o menos a 30 km de nuestra comunidad. Eran polacos, húngaros, yugoslavos, que empezaron a usar mano de obra indígena a través dela cosecha del algodón, del maíz, destronques que era para limpiar el lugar para que pudieran sembrar, y así hemos crecido con esa tarea y acompañé a mucha gente.

Yo era niño, no podía recibir el pago de un mayor por ser chico, y no tenía DNI, y yo me iba porque había jóvenes que me compartían su comida, y yo tenía que llevarle agua y las cosas que ellos necesitan, y así compartiendo con mis hermanos ese cariño que yo necesitaba, el amor de mi gente, y la naturaleza. El contacto con la naturaleza fue lo que más me ayudó, pero no todos la respetan. Por ejemplo, estos postes nosotros hacíamos, se llaman lampinado, estas huellas que se ven acá son de un hacha, a mano, y estas son maderas muy duras. Tenés que cortar, dejarlo ahí dos o tres días, y después empezar a sacar la cáscara y buscar el corazón de la madera. Y tiene un precio accesible, entonces uno se sacrifica, pero ¡estás matando un árbol a cambio de una moneda! Y la mentalidad campesina es esa. Te puedo pagar tanto, cortá eso. Un árbol así de primera, maderas buenas como el quebracho, palo mora, algarrobo, te compran por 50 pesos, si vos tenés tres árboles gigantes tenés 150 pesos, entonces el indígena cree que es buena plata, cuando el carpintero vende una sillita por 90 pesos. ¡La plata que se gana el tipo! Y cuando uno reclama dice: ‘Pero yo para trasladarme tengo que cargar mi vehículo, tengo que cargar combustible, tengo que pagar personal’, montones de argumentos indiscutibles, pero vos al producto se lo regalás. Entonces le queda el 90% de la ganancia.

En ese tiempo yo no decía nada, no molestaba a nadie, por suerte aprendí a cuidarme mucho. Estaba solo y sabía que al menor error lo iba a pagar caro. Y así fui ganando la confianza de los ancianos, de las mujeres que me dejaban de casero cuando se iban a la iglesia y las cosas nunca se perdían.

A veces anhelo ese mundo que no teníamos un lugar fijo pero siempre lo cuidábamos, si hay un árbol se respeta, se cuida. Y ese grupo familiar que se trasladaba se respetaba: compartían la comida, nunca dijeron voy a guardar esto para mi casa, lo que se consigue se comparte hasta terminar. Al otro día salen los hombres y mujeres a buscar comida, llega la noche no se come tiene que esperar al otro día.

Porque ellos decían que los espíritus nocturnos salen a hacer sus actividades, entonces no hay que molestar, hay que dormir. Que esos seres salgan a hacer sus actividades nocturnas y nosotros nos dormimos, mañana temprano nos levantamos, calentamos la comida y compartimos. Es como una regla de no comer a la noche. Por más hambre que tengas no se come, y esa regla se naturaliza en la familia y hay un respeto porque vas creciendo con esa regla. Y una vez que crecés tenés incorporado que a la noche no se come.

Se levantan las mujeres a las cinco de la mañana y lo primero que hacen es barrer el patio, porque dice que tuvimos visita anoche y esas pisadas tenemos que limpiar para que nosotros podamos pisar el patio nuestro. Entonces ese respeto entre los seres diurnos y nocturnos era muy importante, como una regla social que tiene el indígena hacia el otro ser que sale a la noche.

Por ahí salen pájaros, serpientes, bichos de todo tipo, espíritus, se escucha todo tipo de ruidos a la noche, hasta a veces una figura que se llama Nnwaganaganék, es un personaje que a una distancia de tres, cuatro kilómetros lo escuchás. ¡Pam… pam…! (como una campana) a esta hora, la tardecita. Quiere decir que está cerca. Y a la noche vos le escuchás como si se estuviera derrumbando un árbol: ¡Puhh!, viene caminando y van cayendo los árboles y nosotros como chicos nos asustábamos, pero los mayores nos decían: ‘No se asusten, quédense tranquilos, es de acá, no pasa nada’. Cuando nosotros a la mañana siguiente vamos a ver qué pasó no hay ningún árbol caído, no hay nada. Y ahí me quedó la mente de ese ser invisible que también cuidaba a los indígenas, cuidaba al monte, y esas cosas que crecí con esa escuela indígena que está muy ligada con la vida, y era hermosa.

Entonces cuando yo pienso en eso digo a mí mismo: tenemos que hacer algo para poder volver nosotros mismos como indígenas, no como una figura indecisa; si soy peronista, radical, religioso o de un sector de una ONG. No. Tenemos que volver a ser lo que somos, pero ¿cómo volvés cuando vos no tenés territorio?”

Acaso con las enseñanzas de los ancianos y las ancianas…

CUENTAN LOS MAYORES...

La naturaleza no tiene descanso. Día y noche van girando los seres diurnos y los seres nocturnos.

De día actuamos nosotros, de noche descansamos.

Mi abuela decía que a las ocho de la noche, cuando estamos en la pieza, recién salen ellos, los seres nocturnos. Seres de todo tipo a los que hay que respetar porque fueron creados para que el mundo no se quede.

El zorro es un bicho muy astuto, decía mi abuela.

Copia a todos los animales para atraer la mirada de los demás.

Puede convertirse en pájaro, en cocodrilo, en tigre…

Mimetizándose. Siendo lo que no es.

Entonces su propia naturaleza va encontrando como un problema real, porque en el fondo no puede cambiar su forma de ser.

No seas nunca como el zorro, decía mi abuela.

No cambies lo que sos. Eso no tiene precio. No tiene valor.

Y si vos copiás el valor del otro vas a fracasar, porque hay cosas que no te dice el otro, y en algún momento vas a tener error.

Sé quien sos, desarrollá tu propia naturaleza, buscá la manera de salir de los problemas y avanzar.

Siempre.

Al carancho el blanco lo mira como un peligro, porque come las gallinas, come los patos…

sin embargo, esa es su naturaleza.

Si hay un muerto, ese ser lo limpia. Es su función.

No podés cambiar lo que uno es, decía mi abuela.

El cuervo fue creado para limpiar la madre tierra, lo que la misma naturaleza daña.

Hay un equilibrio.

Si a ese ser despreciado lo matás, ¿qué vas a hacer?

Comer, no lo podés comer. Entonces no lo toques, miralo como algo sagrado.

Todos los seres que nos rodean, si no se comen hay que respetarlos.

Eso decía mi abuela. Que todos tenemos una misión.

Los pueblos indígenas también tenemos nuestra misión: proteger a la madre tierra y convivir con todos los seres.

ARQAỸA

Hermanos de sangre

El apoyo incondicional que Félix recibió de sus hermanos de sangre fue decisivo en su proceso de formación como líder indígena.

A Dosheta, la mayor, la define como “unagran mujer”. Félix la admira por haber formado una hermosa y prolífica familia con la que convivió de a ratos cuando era niño. Nombra de corrido a cada uno de sus sobrinos: Silveria, Feliciano, Sabina, Hilda, Nazario, Clemente, Laureano, Gustavo, Rafael, Delfino, y agradece especialmente a Feliciano, “que me ha ayudado siempre, a veces él tenía algunas ropas que le sobra y me pasaba una camisa, un pantalón; era un amigo, un compañero, siempre estaba atento a mi persona”. Se apura a aclarar que los demás chicos también tuvieron ese respeto “hacia el parentesco que tenemos y eso es muy importante para mí”. Pero Chano, como apodan a Feliciano, además se convirtió en su compañero de lucha desde muy joven.

Andrés “Allacay” Sanagachi, el esposo de Dosheta, le enseñó a Félix a montar caballos y a trabajar en agricultura. De su hermana, aprendió a proveerse de algarroba en el otro lado de la Hetagat Lapagaek (Laguna Blanca), cuando aún no era territorio del Parque Nacional Río Pilcomayo.

“Nos íbamos juntos, con mis tías, que eran sus vecinas, y nosotros que éramos chicos todavía, con Feliciano, Sabina, Nazario... Nosotros trepábamos los árboles para sacudir y que caigan las chauchas de la algarroba, entonces ellas empezaban a juntar, en ese grupo estaba nuestra abuela materna, Tenequeh, que es una anciana que orientaba a las demás mujeres”.

Su hermano Ursino lo adiestró en el uso del hacha, en cómo cortar la palma y levantar una casa, entre tantas otras sabidurías indispensables para la subsistencia. Tenía dos hijos que quedaron huérfanos cuando su esposa murió y con la ayuda de Ana María, su suegra, Ursino los crió hasta que uno de esos sobrinos falleció “por un problema de discapacidad”. El otro lleva el nombre de su abuela, Martín Ana, hoy vive en el barrio Nam Qom, en Formosa capital, “y tiene bastantes hijos también”.

En cambio Juan tuvo una sola hija, Alejandra Díaz, que crió Félix desde los tres años porque Juan viajaba mucho, vivió mucho tiempo afuera, trabajando en la cosecha de algodón, destroncando… Antes de formar su propia familia, cuando Juan volvía, se encontraban en la casa de Julia, su otra hermana. Iban a la cancha de la comunidad, jugaban al fútbol, Juan era un buen arquero.

Solidario, generoso, preocupado por el bienestar de los demás y siempre atento a los pasos que se dan en la lucha por el territorio en su comunidad, Juan ayudó mucho a Ramón “Asholec” Sanagachi, marido de Julia. Lo acompañaba “no para aprender a cazar sino para cuidar el campamento que tenía Ramón, cuidar las carnes, cómo armar las plumas, como se atan los nudos, cómo secar los cueros de los animales para la venta”. Julia y Ramón tuvieron varios hijos también: Mónica, Zulma, Joaquín, y la última hija que se llamaba Joaquina y que falleció el año pasado de cáncer. De Ramón también aprendió Félix a orientarse en el campo, de noche, y a usar las trampas para cazar animales. Dos conocimientos imprescindibles en la resistencia indígena.

“Como no teníamos casa a veces teníamos que desparramarnos, y eso dificultó la unidad de la familia. Pero igual agradezco a mis hermanos que hayan inculcado a sus hijos el amor por la familia, que para mí es un pilar en esta lucha”, confiesa Félix.

Dosheta, Ursino y Juan son los únicos hermanos de sangre que sobreviven. Por eso se refiere más a ellos y casi no habla del resto. Ya sabemos que no es bueno hablar de las personas fallecidas, “para no molestar el descanso que tienen”.

QOMLEK

Hombre Qom

Un sacudón en el hombro lo despertó de golpe. Le costó abrir los ojos y abandonar a su suerte a esos monos que, sentados en una nube blanca, le imploraban ayuda en sueños. Miró el piso de ladrillo donde también estaban tendidos sus hermanos; los llamó uno a uno.

Era sábado y la película estaba a punto de comenzar.

Habían salido de su comunidad Potae Napocna Navogoh el lunes a las tres de la madrugada, a pie rumbo a Clorinda, que por entonces era un puñado de casas dispersas entre algarrobales. Allí vivían el señor Nestosa, la familia Cancio y Ertelendi. Además estaban Santiago Llerandi, varios de apellido Bogarín y uno al que bautizaron “Pioglalagat” (pulga), porque así le decía él cariñosamente a los niños indígenas. Personas que tenían una buena relación con los nativos, la mayoría eran familias de una posición económica acomodada, como el caso de Ramón Smeda, un comerciante, o Víctor Sher, que tenía un negocio y les daban changas.

En aquel tiempo, Félix trabajaba con cebollas. Separaba las buenas de las no tan buenas, para luego embolsarlas. De ocho a cinco de la tarde. Todos los días de la semana, “encerrados, y era para comer”.

Los indígenas tenían comida en el monte, pero les atraía hacerse de unos pesos para comprar ropa y, sobre todo, buscar la correspondencia con el blanco. Esa moneda extra, para cubrir sus otras necesidades, la conseguían de manos de las señoras del pueblo, a cambio de llenar un tambor de chapa de 200 litros, con agua que traían de un pozo distante unas diez cuadras de las viviendas. De ahí sacaban, incluso, ese “un peso” con que pagaban al dueño del único televisor grande del pueblo, para que cargue la batería.

Los adolescentes no hablaban una sola palabra de castellano, por eso no entendían lo que decía el patrón o la patrona, aunque las consignas eran claras. Tampoco comprendían los diálogos de la única película que se repetía, incansablemente, cada sábado, entre las diez y las doce de la noche, casi como un ritual.

Siempre la misma apasionante historia de apaches y soldados yanquis, cabezas arrancadas como trofeo, indígenas vistiendo a modo de burla la ropa de los soldados, una guerra sangrienta en blanco y negro, contada a través de escenas que asustaban a los chicos, y hacían lagrimear como las cebollas a los mayores. Sobre todo al más anciano, que con tremenda angustia murmuraba en su lengua: ‘Pobrecito mi hermano qom. Qomlek (hombre qom)’.

Félix escuchaba y no entendía por qué nombraba así a esas figuras aventuradas a su suerte. Pero no era costumbre preguntar.

La vida se encargaría de responderle años más tarde, a través de Emiliano Asijak, el papá de su señora. Emiliano le reveló el verdadero alcance que para ellos tiene el vocablo “qom”, expresión que, luego de la represión en 2010, reemplazaría a la palabra “toba”, como marca de identidad.

Pero ya llegaremos a esa parte de la historia. Por ahora, su mayor orgullo era que con sólo 15 años lo incorporaran a la primera división del equipo de fútbol de su comunidad. Y como arquero. ¡Había que atajar los penales de los equipos integrados por gendarmes, policías o criollos de clubes profesionales de la zona, contra los que se enfrentaban! Siempre con el árbitro en contra, “sancionando al indígena y apoyando al criollo”.

- “Perdíamos, pero con mucha entrega”.

Define al deporte como su “vicio” de aquellos años, y no se cansa de repetir que desde el arco se tiene tiempo para estudiar el juego y observar quién es bruto y quién respeta. También aprendió la importancia de conocer las reglas para saber cómo moverse. “Y eso también me sirvió después, en la vida, en la lucha”.

De este modo transcurrieron esos años, hasta que empezó a desear una profesión: “Yo soñaba con ser maestro o enfermero, esas son dos cosas que en mi infancia y en mi adolescencia tenía como en mi mente. Pero veía muy lejana esa idea, porque empiezo a escuchar que tenés que estudiar primaria y secundaria, después si querés ir a la universidad. Y como no tengo esos títulos de primaria o secundaria veía muy lejos esa idea de ser maestro o enfermero.

Enfermero es porque siempre pienso en ayudar a los mayores, porque cuando uno tiene como ese amor hacia el otro le podés brindar el cariño y ayudar en el tema de la medicación. Y también en la cuestión espiritual, que son cosas fundamentales, que es mi manera de ver de ser enfermero. Porque yo no estoy pensando económicamente, sino pensar el bien de la gente. Entonces esa idea que tenía era imposible.

Y maestro porque me gusta que los chicos vuelvan a reencontrarse, a saber el nombre en su idioma de las plantas, los pájaros, las leyendas, la historia, la vida de los mayores, entonces tampoco estaba pensando en que conozca la historia del mundo, sino que vuelva a encontrarse con su propia historia. Y a ese sueño también lo veía imposible por el mismo motivo, de no tener un título, un reconocimiento del Estado de la capacidad que uno tiene, y me volvió una imaginación lejana a esa realidad”.

Realidad que intentó revertir en 2005 cuando tenía entre 49 y 51 años (recordemos que nunca supo su año de nacimiento) y ya era un referente de su comunidad. Por ese tiempo, montado en su bicicleta, de noche iba a la Escuela de Frontera N.º 6 de Laguna Blanca para cursar estudios primarios. Grande fue su sorpresa cuando al finalizar el ciclo lectivo le dijeron que no le podían dar el título “por no estar inscripto ni en las actas de alumno ni en el Ministerio de Educación”.

Retomó al año siguiente, y repitió el cursado, “porque con ese título yo quería seguir estudiando en la universidad, ya era grande, y no había problema de completar la secundaria”. La respuesta a fin de año fue idéntica a la del año anterior.

Volvió a intentarlo años después en Buenos Aires, con una maestra particular, pero no llegó a recibirse por las mismas razones, entonces desistió. (Para la colimba existió, para la escuela no).

“Pero después, con el correr del tiempo, me encuentro con esta realidad que hoy le puedo estar enseñando a mucha gente y sin darme cuenta tengo ese título que la gente me da, y no necesito el reconocimiento del Estado, no necesito título para poder transmitir a la sociedad, a los pueblos indígenas, lo que somos, y me doy cuenta de que es posible.

Y esos sueños creo que en algún momento se van como a unir, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, de volver a recuperar la medicina ancestral, y educarnos para volver a recuperar nuestra propia historia. Y basarse en eso y parar y proponer al Estado lo que nosotros queremos. Entonces estas dos cosas tienen que estar juntas para que el pueblo indígena tenga su propia autonomía de su propia forma de pensar.

A nosotros nos despojaron esa riqueza que teníamos, que era la vida nuestra, y nos metieron en una mentalidad diferente. Para poder trabajar en el Estado ahora necesitás un currículum, sin eso no podés tener un contrato. Pero en el tema indígena no hay como una currícula para describir la experiencia de vida. No me van a reconocer todo lo que sé porque no está en ninguna parte. Todo este relato que estoy contando es como una mentira, es como que lo estoy inventando, cuando de verdad viví y crecí en ese mundo propio”

CARISMA DE LIDER

Aun desde lejos su estampa es imponente, como el añoso algarrobo bajo el cual está sentado. Responde a dos manos los mensajes de whatsapp que le llegan a los dos celulares con los que convive diariamente, casi como si fueran una prolongación de sus dedos largos y cobrizos.

Gallinas le revolotean alrededor, cerca del charco de agua que se formó en el patio a causa de la lluvia. Mientras, “Ochenta y seis” se estira con fiaca; así fue bautizado el perro de pelo corto marrón claro que apareció un día desde la ruta nacional, que cruza la comunidad, y que lleva ese número. A su lado están Tony y Monte, y dos gatos grises que suben, bajan, trepan.

Cuando Félix se levanta de su silleta, inclusive sus hermanos deben girar el cuello levemente hacia atrás para mirarlo a los ojos. No sabe cuánto mide, dice que la última vez que calibraron su altura fue en el servicio militar, hace ya largos años, y que no recuerda con precisión cuál es su talla. Fácilmente debe rondar los dos metros. Por algo fue arquero del equipo de fútbol de su comunidad, aunque seguramente se hubiera destacado en el básquet si los indígenas de la región hubieran practicado ese deporte.