1,99 €

Mehr erfahren.

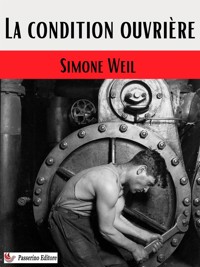

- Herausgeber: FV Éditions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

*** Cet ebook est optimisé pour la lecture numérique *** Les pages qui suivent sont extraites d’une étude datant de 1940. Intitulée "Hitler et la politique extérieure de la Rome antique", celle-ci fut publiée par Albert Camus après la guerre. La troisième partie, que nous reproduisons ici, fut en revanche interdite par la censure de l'époque. La réflexion que Simone Weil porte sur la montée du nazisme a ceci de vivifiante qu'elle n'a rien de manichéenne. Hitler n'y apparaît pas seulement comme une sorte d'incarnation du mal absolue. Son avènement, en réalité, s'explique par des mécanismes à la fois historiques et sociologiques. Quant à son idéologie, elle possède des racines fort lointaines qu'il convient de dévoiler afin de la comprendre, de la démystifier, de lui enlever pour ainsi dire de sa superbe, comme si le fait d'être en capacité d'analyser l'origine de la folie hitlérienne permettait de la rendre moins puissante. Car pour Weil, au regard des modèles dont il s'inspire, Hitler ne mérite même pas d'être qualifié ni de grand dictateur, ni de grand chef de guerre. Laure Adler, qui consacra en 2011 un ouvrage à la philosophe, évoque d'ailleurs en ces termes l'étude dont il est ici question : "Elle fait de Richelieu le précurseur d'Hitler, le compare à Louis XIV et à Napoléon puis se livre à une longue analyse historique en rapprochant la Rome ancienne de l'actuel système hitlérien : même méthode d'asservissement des peuples, même certitude de vouloir dominer le monde, même volonté d'écraser les consciences. Ni les méthodes ni l'objet même de la politique ne diffèrent : écraser en prétendant faire régner un nouvel ordre au nom d'une civilisation dite supérieure." (Laure Adler - L'insoumise Simone Weil, 2011) Hitler s'inspire donc de ses prédécesseurs, il s'inscrit dans une continuité, dans une histoire dont nous avons, in fine, une part de responsabilité. Extrait « Il n'y a pas de "France éternelle", tout au moins en ce qui concerne la paix et la liberté. Napoléon n'a pas inspiré au monde moins de terreur et d'horreur qu'Hitler, ni moins justement. Quiconque parcourt, par exemple, le Tyrol, y trouve à chaque pas des inscriptions rappelant les cruautés commises alors par les soldats français contre un peuple pauvre, laborieux et heureux pour autant qu'il est libre. Oublie-t-on ce que la France a fait subir à la Hollande, à la Suisse, à l'Espagne ? On prétend que Napoléon a propagé, les armes à la main, les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française ; mais ce qu'il a principalement propagé, c'est l'idée de l'État centralisé, l'État comme source unique d'autorité et objet exclusif de dévouement ; l'État ainsi conçu, inventé pour ainsi dire par Richelieu, conduit à un point plus haut de perfection par Louis XIV, à un point plus haut encore par la Révolution, puis par Napoléon, a trouvé aujourd'hui sa forme suprême en Allemagne. Il nous fait à présent horreur, et cette horreur est juste ; n'oublions pas pourtant qu'il est venu de chez nous. » Simone Weil

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Quelques réflexions sur les origines de l’hitlérisme

Simone Weil

Table des matières

Simone Weil

Permanence et changements des caractères nationaux

Hitler et la politique extérieure de la Rome antique

Hitler et le régime intérieur de l'empire romain

Conclusion

Simone Weil

(1909-1943)

Les pages qui suivent sont extraites d’une étude datant de 1940. Intitulée "Hitler et la politique extérieure de la Rome antique", celle-ci fut publiée par Albert Camus après la guerre. La troisième partie, que nous reproduisons ici, fut en revanche interdite par la censure de l'époque.

La réflexion que Simone Weil porte sur la montée du nazisme a ceci de vivifiante qu'elle n'a rien de manichéenne. Hitler n'y apparaît pas seulement comme une sorte d'incarnation du mal absolue. Son avènement, en réalité, s'explique par des mécanismes à la fois historiques et sociologiques. Quant à son idéologie, elle possède des racines fort lointaines qu'il convient de dévoiler afin de la comprendre, de la démystifier, de lui enlever pour ainsi dire de sa superbe, comme si le fait d'être en capacité d'analyser l'origine de la folie hitlérienne permettait de la rendre moins puissante. Car pour Weil, au regard des modèles dont il s'inspire, Hitler ne mérite même pas d'être qualifié ni de grand dictateur, ni de grand chef de guerre. Laure Adler, qui consacra en 2011 un ouvrage à la philosophe, évoque d'ailleurs en ces termes l'étude dont il est ici question : "Elle fait de Richelieu le précurseur d'Hitler, le compare à Louis XIV et à Napoléon puis se livre à une longue analyse historique en rapprochant la Rome ancienne de l'actuel système hitlérien : même méthode d'asservissement des peuples, même certitude de vouloir dominer le monde, même volonté d'écraser les consciences. Ni les méthodes ni l'objet même de la politique ne diffèrent : écraser en prétendant faire régner un nouvel ordre au nom d'une civilisation dite supérieure." (Laure Adler - L'insoumise Simone Weil, 2011) Hitler s'inspire donc de ses prédécesseurs, il s'inscrit dans une continuité, dans une histoire dont nous avons, in fine, une part de responsabilité.

FVE

Extrait

« Il n'y a pas de "France éternelle", tout au moins en ce qui concerne la paix et la liberté. Napoléon n'a pas inspiré au monde moins de terreur et d'horreur qu'Hitler, ni moins justement. Quiconque parcourt, par exemple, le Tyrol, y trouve à chaque pas des inscriptions rappelant les cruautés commises alors par les soldats français contre un peuple pauvre, laborieux et heureux pour autant qu'il est libre. Oublie-t-on ce que la France a fait subir à la Hollande, à la Suisse, à l'Espagne ? On prétend que Napoléon a propagé, les armes à la main, les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française ; mais ce qu'il a principalement propagé, c'est l'idée de l'État centralisé, l'État comme source unique d'autorité et objet exclusif de dévouement ; l'État ainsi conçu, inventé pour ainsi dire par Richelieu, conduit à un point plus haut de perfection par Louis XIV, à un point plus haut encore par la Révolution, puis par Napoléon, a trouvé aujourd'hui sa forme suprême en Allemagne. Il nous fait à présent horreur, et cette horreur est juste ; n'oublions pas pourtant qu'il est venu de chez nous. »

Simone Weil

Permanence et changements des caractères nationaux

À la faveur des événements, de vieilles expressions reparaissent ; on parle de nouveau de « la France éternelle » et de « l'éternelle Allemagne », la place de l'adjectif suffisant à en indiquer la portée. Il faut examiner une bonne fois ces formules et savoir si elles ont un sens. Car ni la guerre ni la paix ne peuvent être conçues de la même manière, selon qu'elles ont ou non un sens. Si une nation nuisible aux autres est telle de toute éternité, le seul but qu'on puisse assigner aux négociations comme aux combats est de l'anéantir, ou du moins de l'enchaîner de chaînes capables de durer plusieurs siècles ; si une nation amoureuse de paix et de liberté pour elle-même et autrui est telle de toute éternité, on ne peut jamais lui accorder trop de puissance. Si au contraire l'esprit des nations change, le but de la politique, en guerre comme en paix, doit être de créer, du moins dans toute la mesure des possibilités humaines, des conditions de vie internationale telles que les nations qui sont paisibles le restent, et que celles qui ne le sont pas le deviennent. Il y a là deux politiques possibles, qui diffèrent presque sur tous les points. Il faut choisir. Un choix erroné serait fatal ; ne pas choisir serait pire. En 1918 on n'a pas choisi ; nous en souffrons les conséquences.

Que parfois certains caractères nationaux durent des siècles, ou même des millénaires, on ne peut en douter après examen. Don Quichotte vit toujours en Espagne ; bien plus, la grandiloquence qui y enfle les paroles des hommes politiques se retrouve non seulement dans les tragiques espagnols des XVIe et XVIIe siècles, inspirateurs et modèles de notre Corneille, mais encore dans les poètes latins d'origine espagnole, Lucain et Sénèque. Qui croirait en revanche aujourd'hui qu'au XVIe siècle l'Espagne ait pu menacer par son ambition et sa puissance les libertés du monde ? Un siècle plus tard c'était déjà incroyable. Si l'on examine l'Italie, deux peuples peuvent-ils différer plus complètement que les Romains antiques et les Italiens du moyen âge ? Les Romains n'avaient de supériorité que dans les armes et l'organisation d'un État centralisé. Les Italiens du moyen âge et de la Renaissance étaient incapables d'unité, d'ordre et d'administration ; ils ne se battaient guère que par procuration ; au moyen de mercenaires, et la guerre était conçue de manière telle que Machiavel cite une campagne d'été, au cours d'une guerre menée par Florence, pendant laquelle il n'y eut ni un mort ni un blessé d'un côté ni de l'autre. En revanche les Italiens parurent à cette époque, ce que les Romains n'avaient jamais été avec tous leurs efforts d'imitation servile, les héritiers directs des Grecs pour toutes les grâces et les pouvoirs de l'esprit. L'histoire des nations offre ainsi des exemples, également surprenants de permanence et de transformations. Mais ce sont deux nations seulement qui nous intéressent ici, la France et l'Allemagne ; et les caractères nationaux n'importent pas tous, mais seulement ceux qui font qu'une nation constitue ou ne constitue pas un danger grave pour la civilisation, la paix et la liberté des peuples. La question est de savoir si ces caractères, en ce qui concerne la France et l'Allemagne, sont durables ou changeants. La réponse à cette question ne peut être cherchée que dans le passé ; car l'avenir nous demeure caché.