Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

De l’Amérique latine en Asie, en passant par l’Afrique et Saint-Pétersbourg, la France et la Belgique, voyez comme tous les hommes se ressemblent et sont pourtant différents ! Mêmes folies, mêmes limites, avec toutefois une palette infinie de nuances dans les couleurs de la condition humaine.

Ces vingt-quatre nouvelles mettent en scène des personnages dynamiques, dérisoires, cyniques, ambitieux, optimistes, désespérés, qui sont autant de cris pour s’en sortir, se distraire, échapper au quotidien…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Alain GENOT (Charleroi, 1951) a fait ses études en Angleterre, avant de passer sa vie dans neuf pays différents. Ancien avocat international à Paris, conseiller ministériel à Bruxelles, maître de conférences invité et diplomate en Inde, Irlande, Éthiopie, Djibouti et Pérou, il vit et écrit aujourd’hui en Axarquie, dans les monts de Malaga. Il signe avec

Qui meurt perd ! son premier recueil de nouvelles, inspiré par ses nombreux voyages et expériences humaines.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

QUI MEURT PERD !

Alain Genot

Qui meurt perd !

Nouvelles

Mes remerciements vont tout particulièrement à Josiane Pire, pour sa lecture et ses conseils avisés. A.G.

Catalogue sur simple demande.

www.lecri.be [email protected]

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6725-2

© Le Cri édition,

Av Leopold Wiener, 18

B-1170 Bruxelles

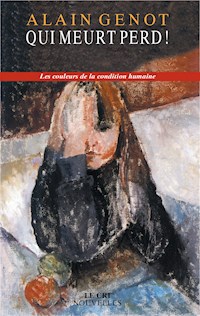

En couverture : © Ferdinand Pire,Réflexions sur…(huile sur toile, 1986.)

(Avec l'aimable autorisation de l'auteur)

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

À Stefan Zweig, en hommage

à mon père, avec affection,

à Elvira, ma complice.

Ypres, avant Auschwitz

L’express Eurostar pénétra dans l’enceinte de la gare internationale de Bruxelles-Midi. Elisabeth descendit sans se presser sur le quai, gardant les distances avec la foule des touristes et des businessmen pressés. Elle avait tout son temps, il n’y avait pas de risque de rater son rendez-vous avec un certain souvenir. Une femme comme les autres si ce n’est que ses yeux verts étincelaient d’une rage contenue.

Quatre heures auparavant, Liz s’étirait encore sous l’édredon douillet de son flat londonien d’Alma square, respirant son odeur comme un fauve au repos. À la gare de Waterloo, elle avait acheté un bouquet de lilas fraîchement coupés, et un journal couleur saumon, pour se donner une contenance.

Ce matin-là, Elisabeth avait brusquement quitté son cher quartier de St John’s Wood où elle vivait seule depuis que Jim, sans explication, avait mis fin à leur relation. La veille, elle avait fait une réservation par internet pour le tunnel sous la Manche, agissant sous le coup d’une impulsion irrépressible, écoutant une voix intérieure, peut-être celle de Mamie, morte l’an dernier ? « Demain, je ne vais pas au boulot ! » avait-elle crié aux murs rouge vermeil ; du coup, son chat siamois s’était réveillé et faisait la moue ; encore une fantaisie vocale de sa maîtresse, particulièrement nerveuse ces jours-ci, semblait opiner Maître Minou. Liz se moquait bien de ce que pouvait penser son compagnon à quatre pattes. Elle était heureuse, pas de traduction demain et elle étira sa tailleélancée à faire craquer de jalousie bien des femmes.

Ce voyage, pensait-elle, serait une parenthèse bienvenue dans ce long travail de révision de la dernière version anglaise des contes de Boccace. Liz allait se rendre sur les lieux évoqués cent fois par grand-mère, lors des vacances scolaires dans l’austère maison familiale, cachée sur un flanc de colline du Hampshire.

Maintenant elle était assise, bien droite, à l’arrière d’un taxi qui fonçait sur une autoroute morne du plat pays belge, si monotone, si raisonnable en apparence. La voiture avait déjà dépassé Gand et Courtrai, on était tout près de la frontière française et de la métropole lilloise. L’autoroute n’allait pas plus loin et le chauffeur à la figure sculptée passa à toute allure devant un panneau de signalisation qui indiquait « Ypres, 35 253 habitants ». Guère bavard, ce taximan, pensait Liz. Mais elle ne pouvait pas se plaindre, d’autres n’auraient pas hésité à l’accabler de sottises sur la situation politique intérieure ou internationale.

De son côté, Christos, le chauffeur d’origine grecque, dévisageait sa cliente. Avec cet accent et ces taches de rousseur, nul doute qu’elle fut Anglaise. Il avait décidé d’expédier cette course le plus vite possible, mal à l’aise devant le masque douloureux de cette femme encore belle. D’un œil, il consulta l’adresse et le plan que lui avait remis Liz à Bruxelles. Lavoiture franchit le canal de l’Yser, évitant le centre de la petite ville. La Mercedes diesel s’arrêta au seuil d’un cimetière militaire surmonté d’une inscription sobre : «British cemetery». Liz était déjà sortie, extrayant son bouquet de lilas. Elle fixa le chauffeur sans aménité : «Please, wait here !». Cela claquait comme un ordre, elle n’était pas la fille du Colonel Hunt pour rien.

Résolument, malgré les feuilles mortes glissantes de l’automne, elle s’engagea dans l’allée principale, bifurquant dans la dix-septième rangée de croix blanches, toutes si semblables. Il régnait un silence écrasant. Même les oiseaux se taisaient dans ce coin de folie humaine. L’Anglaise s’approcha d’un talus en retrait, au bout du sentier : sans doute le coin des officiers. Le gazon était impeccablement entretenu et Liz n’eut pas à chercher longtemps. Les des-criptions correspondaient et elle s’arrêta tout net devant une croix de Saint André. Un nomgravé : « Major Henry Hunt, Irish Guards, mort le 22 avril 1915 à Ypres ». «Bloody hell !» ne put s’empêcher d’éructer Liz, pourtant toujours si convenable. Mais elle éclatait de colère comme chaque fois qu’elle se rappelait les circonstances dans lesquelles son grand-père était mort. Car le major n’était pas tombé comme tout le monde à cette époque, une balle logée dans le front en sortant d’une tranchée, en route pour une bataille féroce, ou déchiqueté par un obus. Non, le 22 avril 1915, un régiment allemand avait libéré dans l’atmosphère environnante, l’équivalent de 150 tonnes de chlore. Des témoins qui avaient survécu à ce premier holocauste racontèrent qu’un nuage vert jaune enveloppa progressivement le hautain beffroi qui surmonte la halle aux draps, située au centre de cette vieille ville de Flandre, prise et reprise depuis des siècles par toutes les armées du monde. Mais d’autres rescapés divergeaient, insistant sur la couleur jaune ocre du poison volatil. Leur description avait fini par convaincre les autorités et la population qui parleraient dorénavant de « gaz moutarde ». De quoi vous dégoûter de ce condiment bourguignon. Par milliers les soldats anglais, leshabitants du coin et les paysans des environs étaient morts dans d’atroces souffrances, se prenant la gorge, se roulant par terre comme des fous, arrachant leur chemise, étouffant au milieu des émanations mortelles. Les malheureux toussaient, crachaient. C’était le mal total et beaucoup de survivants moururent jeunes.

Liz se signa et fit demi-tour. Elle aperçut le chauffeur qui faisait les cent pas à l’entrée du cimetière. Elle marcha paisiblement vers la voiture, le regard fixe. À cinquante-deux ans, elle se sentait plus forte, prête à affronter une nouvelle tranche de vie.

Elle était venue saluer son grand-père, gazé le 22 avril 1915 de grand matin sur ce sol fertile, à la tête de son régiment qui attaquait Ypres, histoire de bouter l’empereur allemand hors de Belgique. Mission accomplie : il n’y avait plus qu’à regagner Londres et se remettre au travail. Le chauffeur lui ouvrit la portière avec un certain respect. Liz était heureuse, elle n’était plus seule dans la vie, elle avait le souvenir de grand-père avec elle, il lui souriait. Elisabeth sut à cet instant qu’une nouvelle phase commençait. Elle serait dorénavant plus sûre d’elle-même, moins naïve et surtout moins exigeante. Peut-être se laisserait-elle vivre un peu ?

Liz gratifia le chauffeur d’un pourboire royal et, sans perdre uneminute de plus dans la capitale de l’Europe, elle s’engouffra dans le sombre boyau qui menait à l’emplacement des trains Eurostars. Retourat homeoù un programme clair et simple l’attendait : appeler Jack, son éditeur, pour lui dire qu’elle abandonnait la traduction, qu’elle allait écrire sur la tragédie d’Ypres, que cela lui plaise ou non. Il allait encore la trouver peu docile.

Liz décroisa ses longues jambes et se leva, se dirigeant vers le wagon-bar. Elle avait besoin d’un martini dry et de rencontrer au hasard un bel inconnu. Elle pensait à son fils, Michael, qui s’était engagé dans les Royal Marines et qui était en partance pour l’Irak. Il ferait un jour un très bel officier métis…

Le rêve

C’était une nuit blanche d’été, en bordure de la Mer Baltique et Alexis s’était endormi malgré les moustiques. Pour une fois, il tombait dans les bras de Morphée sans l’aide d’un tranquillisant. La vie n’était pas toujours simple pour un jeune chef d’entreprise à Saint-Pétersbourg. Il fallait secouer les craintes, les paralysies intellectuelles et administratives héritées des communistes et entretenues par l’abus de vodka.

Alexis faisait dans le caviar. Ses cinq camions partaient pour la lointaine Mer Caspienne, près d’Astrakan, et revenaient chargés à rasbord d’œufs d’esturgeon, par la route de Stalingrad, Moscou et Novgorod, avant de rejoindre les entrepôts Menchikov, de vieux bâtiments militaires désaffectés qu’Alexis « louait » à un quarteron de généraux russes en retraite.

Le travail d’Alexis était épuisant. Il fallait surveiller de près les repris de justice et les enfants qu’il employait douze heures par jour été comme hiver pour remplir les petites boîtes rondes de leur précieux contenu. Alexis suivait la voie tracée par Pierre le Grand. Il exportait vers les pays occidentaux, s’imposait sans complexe sur leurs marchés et, en retour, pour se payer de sa peine, s’entourait des objets et des produits les plus sophistiqués de la lointaine Europe : chaises Empire, surtout celles ciselées des cygnes de Joséphine, livres rares ayant appartenu à Voltaire ou Diderot, les amants de passage de la grande Catherine, parfums de Guerlain, costumes italiens, voitures haut de gamme, sans oublier l’étrange collection érotique ayant appartenu à un roi éclairé d’Espagne. Ma parole, il se prend pour un voïvode, murmuraient les jaloux.

Cependant Alexis n’était pas heureux. Il se sentait obligé de tenir compte d’Anna Petrovna, sa vieille mère, ravagée de rides amères et bougonne avec ça. Elle le mettait sans cesse en garde :« Tu ne vas plus prier à l’église de nos ancêtres, tu t’écartes du droit chemin !… ».

D’autres fois, sa mère le harcelait à propos de sa des-cendance : « Alexis, que fais-tu donc, tu ne penses qu’à l’argent, c’est un péché ! Dieu te punira de ne pas avoir d’enfants, te rends-tu compte que tu as déjà près de quarante ans… tu commets le péché d’égoïsme, tu te donnes tout entier à ces démons de capitalistes athées ! ».

Alexis faisait la sourde oreille à toutes ces âneries débitées par sa chipie de mère. Il aurait donné toute sa fortune pour être seul, sans attaches. Même sa relation avec Vanessa lui pesait car, mine de rien, elle aussi le guidait sur le chemin du mariage, de l’association à durée indéterminée…

Cette nuit-là, Alexis fit un rêve merveilleux : il vivait à une autre époque, une nouvelle ère, où apparemment chacun était responsable de lui-même. Seul le « Je » comptait, du moins dans la sphère privée. La famille, l’église avaient été abolies, mises au rancart sans cruauté, sans la nécessité d’une révolution sanglante. Le temps disponible s’était décuplé car il ne fallait plus se compromettre, transiger avec ses proches ou perdre son énergie dans de vaines guerres de successions. Il n’y avait plus d’armée ni de hiérarchie à gravir ou à supporter. Quant aux flux de l’économie, ils étaient gérés, stimulés, canalisés par un nombre infini de coopératives, dont les membres,associés sur une base d’égalité, échangeaient des biens, informations et inventions, tissant d’infinies relations en forme de toiles d’araignée, et ce à leur gré, librement, aussi bien sur le plan local de la planète bleue qu’au-delà (une première coopérative s’était installée sur Mars avec le projetAurora).

Une grande solidarité régnait, facile à organiser, car les hommes et les femmes étaient encouragés à être polyvalents. Ainsi, un chirurgien était aussi un bon mécanicien et une astronome pouvait être une bonne comptable, à d’autres heures de la journée, et ce sans compter la pratique de la musique, de la peinture ou, tout simplement, des jeux de société. Bien entendu, les horaires avaient été remodelés : chacun, à sa guise, proposait ses horaires préférés pour les loisirs, le repos et l’occupation à la coopérative à laquelle il appartenait. Et pour diminuer les liens de sang qui avaient causé tant de tragédies, le clonage était vivement encouragé.

La Terre, nom bien réducteur s’il en est, avait été rebaptisée de façon pratique et simple : 1. Un, Une, ça fait tellement moins terre-à-terre, plus unitaire… L’effort humain allait dans toutes les directions et ne connaissait pas decensure. Ainsi, les modifications génétiques, mises au point par la vieille université de Cambridge, avaient supprimé toute pulsion de violence dans les cerveaux humains. Sans la famille, l’armée, les États et les églises, le temps était pleinement utilisé pour l’acquisition de connaissances, pour rendre ser-vice aux autres et pour l’épanouissement personnel, seul ou en couple temporaire. Chacun était responsable de sa vie qui pouvait atteindre près de cent-vingt ans en moyenne. L’être humain était libéré du vieillissement prématuré de jadis, provoqué par un régime alimentaire inadéquat, les frictions familiales incessantes et les traquenards, déboires professionnels et autres vilains mobbings.

Qu’il était doux de vivre sur 1 ! Pour rien au monde, le jeune Russe n’aurait voulu revenir en arrière, sur cette Terre moche et cruelle d’antan !

Hélas, le beau rêve anticipateur d’Alexis fut interrompu à tout jamais. Par une sorte d’avarice bien humaine, il n’avait pas jugé bon d’engager de gardes du corps et avait négligé de payer pour sa « protection ».

Il connut une mort violente mais instantanée : un gang de la mafia de Saint-Pétersbourg fit irruption dans sa datcha et le chef des bandits, surnommé Ivan-le-terrible, lui logea une balle de revolver en plein front. Il fallait faire un exemple, pour que ces cochons de capitalistes payent régulièrement, maugréait Ivan en regagnant la Mercedes volée l’avant-veille à un diplomate allemand.

Tout en avalant une lampée de vodka, il ordonna de faire route vers « l’écurie », un immense lupanar récemment approvisionné d’une ribambelle de Géorgiennes aux yeux de feu et qui se contorsionnaient comme des diablesses.

«Karacho !», ok, bien compris chef, clama le chauffeur, un géant qui avait « fait » le coup de feu en Bosnie, dix ans auparavant, côté serbe bien sûr.

Coup d’État manqué à Berlin

C’était la mi-septembre 1938. Il faisait anormalement chaud à Berlin. Un ciel noirâtre annonçait un orage qui nettoierait enfin l’asphalte sale de l’avenueUnter Linden.

Assis dans son petit bureau de la Bendlerstrasse, le général Ludwig Beck, champion incontesté des valeurs traditionnelles de l’armée, souffrait en silence. Son costume était trop étriqué et ses pieds, enfermés depuis l’aube dans des bottes cavalières trop étroites, gonflaient, gênant considérablement sa position.

Le général se grattait le nez tout en réfléchissant. De ses sourcils touffus, qui lui donnaient un air féroce malgré son âge avancé, il détacha son lorgnon et le lava soigneusement.

Beck était sur les dents : tout le mécanisme du complot était prêt et le « petit caporal » — comme les traditionalistes appelaient encore Hitler — n’était pas rentré à Berlin comme prévu. Durant les semaines précédentes, l’ancien chef d’état-major des forces allemandes avait monté patiemment une conspiration de civils et militaires de haut rang contre l’actuel Chancelier du Reich, Adolphe Hitler en personne. Rien n’y manquait, pas même les services secrets. Tous ces hommes, qui risquaient leur vie, étaient animés d’une même conviction : ce criminel d’Hitler allait amener leur chère armée et l’Allemagne toute entière à la catastrophe. Ne venait-il pas de mettre en marche le fameux Plan Vert, le «Grün Fall», décrétant de façon irréversible l’invasion de la Tchécoslovaquie voisine, provoquant ainsi directement la France, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique ? Et tout cela sous le prétexte fallacieux de libérer les deux millions d’Allemands vivant sous la tutelle des Praguois.

Tous les généraux allemands se souvenaient encore de la cuisante défaite de 1918. Ils ne permettraient pas à ce pauvre d’esprit de mettre le feu aux poudres, annulant d’un même coup toute la récupération économique du pays ! Certes la réunification avec l’Autriche avait été tolérée par les démocraties européennes, et l’Anschlussavait été dûment approuvé par un plébiscite, à plus de 99%. Une partie grandissante de la population germanophone s’identifiait au Chancelier du Reich. Hitler, par la voie du micro et le réseau de la radio nationale, manipulait les foules, transfigurant des millions de manants en légions de soldats gonflés à bloc, prêts à mourir pour un lot de conquêtes illusoires. Ce rustre avait perdu tout sens du ridicule !Mais s’attaquer aux Tchèques était une autre paire de manches, et Beck avait encore en mémoire une information capitale : 70% des chars allemands étaient tombés en panne durant la « prome-nade militaire » en Autriche. Non, il fallait en finir, ne plus devoir supporter les scènes de fureur hystériques de ceFührerqui se roulait par terre, en pleine chancellerie, tentant de déchirer de ses dents les franges des tapis. Le général Beck, descendant de huguenot, blessé dans les tranchées à Ypres, en frémissait encore de dégoût. Et il n’était pas le seul.

Le plan était bon, car il était simple : le général von Witzleben, commandant la région militaire de Berlin et le général von Brockdorff, commandant de la garnison de Postdam, occuperaient la capitale dès le retour d’Hitler, en provenance du congrès de Nuremberg où il avait craché son venin quatre heures durant devant des dizaines de milliers de partisans fanatisés.

Il reviendrait au comte Helldorff, préfet de police de Berlin, d’investir la chancellerie et d’arrêter Hitler et les principaux chefs nazis. Ensuite, on le jugerait, et un gouvernement provisoire convoquerait desélections. Le général Beck se faisait fort de rallier Von Brauchitsch et les principaux chefs de corps d’armée, les von Rundstedt, von Kleest, etc. Et si Himmler et ses SS tentaient de gagner Berlin, le général Hoeppner, avec sa division blindée basée en Thuringe, s’interposerait et bloquerait l’accès de la capitale.

Tout devait marcher comme prévu, mais il y avait une anicroche : le principal intéressé ne revenait pas à Berlin. LeFührers’était tout bonnement octroyé quelques jours de détente, sans prévenir personne. Il errait de taverne en restaurant dans sa bonne ville de Munich, revivant sans doute avec quelques amis les souvenirs liés à sa prise de pouvoir, dormant dans l’appartement de célibataire qu’il avait conservé là-bas.

Beck pestait contre le sort mais gardait l’espoir : ce n’était qu’une question d’heures et ce pantin tomberait dans ses filets. Mais son collaborateur entra dans son bureau l’air consterné : « Mon Général, je viens d’apprendre que leFührervient de quitter Munich pour Berchtesgaden !… ».

Beck, abattu par la nouvelle, fit signe à l’officier de se retirer. Berchtesgaden, le nid d’aigle imprenable dans les Alpes, dont l’accès était étroitement surveillé et quadrillé par une garde composée exclusivement de SS, trop risqué ! Cependant son adjoint, l’air chagrin, était réapparu sans s’annoncer : « Mon Général, ce n’est pas tout, on vient de nous informer que le premier ministre britannique, Neville Chamberlain en personne, se rend auprès de Hitler ce soir même, à Munich ». Beck s’était levé d’indignation, se faisant répéter l’information. Quoi, la plus grande, la plus vieille démocratie parlementaire se rangeait aux côtés du pantin, entraînant la France à ses côtés !

Monsieur Chamberlain, pour sauver la paix, était prêt à céder auDiktatd’Hitler, à temporiser avec ce monstre, inouï ! Tout était perdu. Il n’y avait plus qu’à se résigner et décommander le putsch. Se faire oublier, rentrer dans le rang, pour un long moment. Un coup de dés pour rien qui allait déboucher sur la mort violente decinquante millions d’Européens dans les sept années suivantes…

Peu après le débarquement des Alliés en Normandie, le général Beck reprit son masque de comploteur. Cette fois, des volontaires étaient prêts à se risquer dans la tanière de Berchtesgaden, où le tyran était confiné, hors de toute réalité. Une bombe l’éliminerait une fois pour toutes.

Mais le dictateur survécut à l’attentat du 20 juillet 1944, déclenchant aussitôt une purge sans précédent d’officiers supérieurs et de mandataires politiques.

En compagnie de deux autres milliers de personnes, Ludwig Beck, citoyen raisonnable de Wiesbaden, fut brutalement arrêté et abattu sur le champ.

Une nouvelle vie

À quarante-cinq ans, Régis en eut assez de vivre comme un con, de regarder dans le miroir pousser les rides d’angoisse sur son visage jusque-là intact, d’anticiper ses bonheurs comme tout le monde, de vivre sans saveur, dans une ambiance morose, au rythme de sa montre, de penser comme tout le monde, d’agir sans la moindre spontanéité, grenouillant dans une bien triste mare de bienséances où se débattaient des milliers de sosies, de vilains clones, de bien tristes sires dopés au qu’en dira-t-on.Il eut soudain envie d’autre chose : d’espace pour penser ou ne rien faire et peut-être de latitudes, d’ambiances et d’approches nouvelles. Sa résolution étant prise, il osa remplir le formulaire du Ministère destiné aux demandes d’octroi d’années sabbatiques. Il opta pour un congé de deux ans, car une année, c’était trop court pour tenter de démarrer une nouvelle vie. Adieu aux petites infamies des collègues ! Il ne serait plus obligé d’avaler des sédatifs pour supporter les sautes d’humeurs et l’amour-propre exagéré de ses chefs, ni de pratiquer le copinage obligatoire à la cafétéria dès dix heures du matin avec un groupe de tartuffes, toujours les mêmes, des pas beaux du tout comme aurait dit le Grand Jacques…

L’argent n’était pas un problème. Régis venait d’hériter de sa mère, décédée d’Alzheimer, et possédait un trois-pièces dans la rue Saint-Dominique. Son copain Gilles, après un check-up complet, lui avait bien proposé un long certificat médical pour maladie (dépression), mais Régis avait refusé d’entrer dans ce jeu de perdants, de collabos du régime en place. Il voulait être tout à fait libre du système, et l’affranchissement de l’esclavage a un coût...

Sur le plan sentimental, Aline l’avait quitté l’année dernière. Pour incompatibilité sentimentale et surtout sexuelle. Elle en demandaitsans arrêt, et c’était trop pour Régis qui, l’âge aidant, avait revu à la baisse ses ambitions en général et était devenu un mec beaucoup trop tranquille pour Aline, agitée et inquiète, jeune en un mot.

Quand il rentrait de l’enfer monotone du Ministère, de l’abattoir moral comme il l’appelait, Régis voulait tout oublier en se jetant dans un bouquin, redevenir un enfant en relisant l’Île au Trésor,ou dériver avec Hemingway dans le Paris des années vingt. Tout sauf s’intéresser à la nouvelle lingerie de sa jeune gazelle ou à la nouvelle allure de ses seins une fois encore remodelés artificiellement. Elle l’agaçait avec ses prétentions esthétiques, ses babillages de chimpanzé et ses manies de plaire et de tenter de séduire tout mâle qui entrait dans son champ de vision.

Régis avait fini par se dispenser de sa compagnie, en échange d’une généreuse indemnité forfaitaire : ouf ! Le fait qu’ils n’avaient pas eu d’enfants ensemble simplifiait tout. Ils ne prolongeraient pas leurs disputes au-delà de la séparation conjugale. Et Régis pouvait maintenant respirer à l’aise, paresser, rêver, flâner, se faire son cinéma sans être dérangé : le luxe complet.La période sabbatique, exempte de travail obligatoire, renforçait ses penchants libertaires. La plupart du temps, il était seul à fouler pieds nus la moquette bleu azur de l’appartement. Il invitait qui il voulait, c’est-à-dire peu de monde, et il savourait le calme, une paix retrouvée, propice à la réflexion. Plus de compagne, plus de collègues. Tous les jours que Dieu faisait, c’était dorénavant lui qui décidait.