2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Meldörp-Böker

- Sprache: Deutsch

Gedicht- und Erzählband, einer der allergrößten Klassiker der neueren niederdeutschen Literatur. Lesbar für jedermann durch phonetische, grammatikalische und lexikalische Hilfen auf Schritt und Tritt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

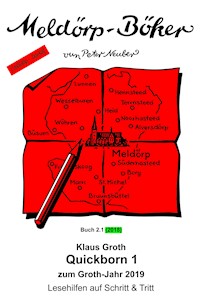

Peter Neuber (Hg.), Meldörp-Bȫker 2.1

Klaus Groth

Quickborn 1

Ortsnamen in der Titelkarte

in SASS-ergänzender Schreibweise: Âlversdörp,

Friechskōōg, Hėnnsteed, Mârn, Nōōrhasteed, Wȫhren

›Klappentext 1‹

Peter Neuber, Burgstr. 18, 25704 Meldorffon: +49 (0) 179 680 45 39email: [email protected]öhmerwöör.de (download für das Wörterbuch ›Wȫhrner Wȫȫr‹)

(Textbõker tō de ›Wȫhrner Wȫȫr‹)

Bislang waren folgende Titel aus dem Internet kostenfrei, als ›Frie’ Woor‹, herunterladbar, jeweils in zweiter, geänderter Ausführung, 2015-11-15:

Nr. 1:

Verscheden Schrieverslüüd

Nr. 2.1:

Klaus Groth, Quickborn 1

Nr. 3.1:

Johann Hinrich Fehrs, Op Holsten-Eer

Gedruckt sind bislang erschienen, jeweils in zweiter, geänderter Auflage, 2015-11-15:

Nr. 3.2:

ISBN 978-3-9817316-6-8

Johann Hinrich Fehrs, Allerhand Slag Lüüd

Nr. 4.2:

ISBN 978-3-9817316-7-5

Theodor Piening, De Reis no’n Hamborger Doom

Nr. 5.1:

ISBN 978-3-9817316-8-2

Heinrich Johannes Dehning, Junge Schoolmeisterjohren in Dithmarschen vör 1900

Nr. 8.2:

ISBN 978-3-9817316-9-9

Georg Droste, Odde Alldag un sien Jungstöög

2018 erschienen bzw. erscheinen bei Tredition in jeweils 3. Auflage als Paperback und Hardcover und eBook:

Nr. 3.2: Johann Hinrich Fehrs, Allerhand Slag Lüüd

Paperback: 978-3-7469-6766-0 – Hardcover: 978-3-7469-6767-7 -eBook: 978-3-7469-6768-4

Nr. 4.2: Theodor Piening, De Reis no’n Hamborger Doom

Paperback: 978-3-7469-6812-4 - Hardcover: 978-3-7469-6813-1 -eBook: 978-3-7469-6814-8

Nr. 5.1: Heinrich Johannes Dehning, Junge Schoolmeisterjohren in Dithmarschen vör 1900

Paperback: 978-3-7469-3473-0 - Hardcover: 978-3-7469-3474-7 -eBook: 978-3-7469-3475-4

Nr. 8.2: Georg Droste, Odde Alldag un sien Jungstöög

Paperback: 978-3-7469-0882-3 - Hardcover: 978-3-7469-0883-0 -eBook: 978-3-7469-0884-7

Die Reihe wird bei Tredition fortgesetzt.

Peter Neuber (Hg.)

Meldörp-Bȫker

Nr. 2.1 (1. Oploog 2018)

Klaus Groth

Quickborn 1

Der zugrundeliegende Text erschien 1921 bei Lipsius und Tischer in Kiel und Leipzig als 9. und 10. Tausend. Das Vorwort zum ersten Tausend schrieb Groth im Herbst 1892:

Klaus Groth, Gesammelte Werke in vier Bänden,

1. Band: Quickborn 1(GrK1.1)

In der vorliegenden Ausgabe wurden die Groth-Texte sprachlich mit Vorsicht aktualisiert und zum Groth-Jahr 2019 um Aussprache- und Verständnishilfen auf Schritt und Tritt ergänzt. Es soll ein Buch für Jedermann sein. Jede Stelle des Quickborn 1 soll auch für diejenigen erschließbar sein, die dies nicht (mehr) für möglich hielten.

Vor allem sollen die Texte

in Dithmarschen lautlich leichter korrekt gelesen und vorgelesen werden können, sie sollen so leicht wie möglich über die heutige Zunge gehen!

Selbstverständlich geht es nicht darum, Groth zu korrigieren! Falls sich Text-Änderungen ergeben, fordern diese zum aufmerksameren Lesen des Originals auf! Die angekündigte Groth-Gesamtausgabe darf mit freudiger Spannung erwartet werden!

Es handelt sich hier um ein

Niederdeutsches Textbuch

zum Wörterbuch ›Wȫhrner Wȫȫr‹ in

SASS-ergänzender Schreibweise

Dat hēēt: in SASS-Schrievwies mit Opsetters. Vör âllen wârrt de Diphthongen kėnntli mookt — un dat is vun Vördēēl in hēēl Slēēswig-Holstēēn!

Datt ēēn würkli luut lesen un vörlesen kann!

Stand: 2018

Meldörp-Böker

(+ Kompetenztraining in Dithmarscher Platt)

Liebe ältere und jüngere und neuere Dithmarscher,liebe Urlauber in Dithmarschen,liebe Deutschlehrer und Schüler|innen der Sekundarstufen,liebe Deutschlehrer- und Germanistikstudenten aus Dithmarschen,liebe Freunde des Plattdeutschen überalldie ›Meldorf-Bücher‹ enthalten Dithmarscher Platt,die alte Dithmarscher Sprache, aber verständlichund in geeigneter ›SASS-ergänzender Schreibweise‹,un dōrmit luut leesbor un vörleesbor!

Ditschi-Platt, tru di wat!

Peter Neuber (Hg.), Meldörp-Bȫker 2.1

Klaus Groth

Quickborn 1

Copyright © 2018 by Peter Neuber, D25704 MeldorfGestaltung des Buchtitels: Manfred Schlüter, D25764 HillgrovenDigitale Einband-Umsetzung: DruckZentrum-Westkueste, D25746 Lohe-Rickelshof

Auflage 2018

Verlag und Druck: tredition GmbH

Paperback: ISBN 978-3-7469-8470-4Hardcover: ISBN 3978-3-7469-8471-1eBook: ISBN 978-3-7469-8472-8

Schwarzweiß-Kurzfassungder Aussprachehilfen für Dithmarschen!

Mit farblicher Unterstützung finden Sie die Tabelle auf der Buch-Rückseite!

—— Aussprache-Steckbrief für Dithmarschen ——

Sprich ō als [ou] (though), ē als [ei] (day), ȫ als [oi] (boy, moin, Heu, Häuser)!

Sprich â vor l+Konsonant & vor r+Konsonant als lang-a, [a:] (engl. half [ha: f], dark [da: k])!

Sprich ė als kurz-i (hin, Strich, Wirt); ġ|ġt als hart-g (Bug); ḃt als hart-b (lieb)!

Sprich -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) als -ben, -b’n bis hin zu -m [ölm, sülm]!

Sprich das r nach langem Vokal als nachklingendes a: [oua, eia, oia, …]:

Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!

Sprich sp, st wie ›spitzen Stēēn‹, sprich aber schr mit hochdeutsch-breiter Zunge!

Sprich das s in sl, sm, sn, sw möglichst als scharfes s oder als Zungenspitzen-sch!

Sprich j wie Journalist (jo, jüm, Jung); ä, ää, äh wie e, ee, eh (Jäger, nä, däägli, Fähr)!

Für die ch-Aussprache des g in mag, Slag, Steeg, Weeg, Steg, weg, Weg, leggt, seggt, krieg, lieg, kriggt, liggt, Loog, Moog, Tog, Mügg, Bârg, Dwârg, Borg usw. ist ǧ angedacht.

Bezüglich M3, M4a-d siehe unter Kennmarken M3, M4!Bezüglich X01, X09, X11 … siehe unter Regionale Besonderheiten!Bezüglich * siehe Grabbelkiste, Worterklärungen!Dies alles und weiteres finde vorn im Inhaltsverzeichnis!

Könner können

unter den Zusatzzeichen und über die Hilfen hinweglesen!

Weniger Versierte

folgen den hilfreichen Hinweisen ganz nach Bedarf!

Unter den Balken|Punkten findet sich die Sass’sche Schreibweise!

Warum(ab Herbst 2015)diese ›SASS-ergänzende Schreibweise‹?

Beide Schreibweisen, die zuvor verwendete wie die jetzige, stehen fest zu SASS (zum PLATT-DUDEN für NS, HH, SH seit 1956), ergänzen ihn aber und sind für Dithmarschen und ganz Schleswig-Holstein gleichermaßen tauglich. Traditionell werden hier die Diphthonge, die Zwielaute [ou, ei, oi|öü], nicht als Doppellaute (z. B. als ou, ej, oi|eu|äu) geschrieben, sondern als o, e und ö.

Meine ältere ›Dithmarscher Schreibweise‹ hielt sich an das Prinzip unserer Dithmarscher Altvorderen Groth und Müllenhoff, die die langen Monophthonge|Einlaute kennzeichneten, die problematischen Zwielaute aber nicht. Diese traditionelle Schreibweise erzeugte leider immer ein riesengroßes Problem: Die Monophthonge|Einlaute wurden unnötigerweise hervorgehoben; aber nur über sie konnte man sich die nicht markierten Diphthonge|Zwielaute logisch erschließen (indirekt, nach der Methode ›von hinten durch die Brust ins Auge‹). — Immerhin, man konnte! Behelfsmäßig unterstützte ich dies durch Anhebungen.

Meine neuere nun verwendete ›SASS-ergänzende Schreibweise‹ markiert direkt die Problem-Zwielautbuchstaben o, e und ö durch einen Balken (ō, ē und ȫ) und sagt: Dies ist höchstwahrscheinlich ein Doppellaut [ou, ei bzw. oi|öü], auch wenn er nicht so aussieht! Und die balkenlosen Buchstaben o, e und ö werden ganz normal als o, e und ö gelesen. — Schon Otto Mensing verwendete in seinen Lautschriftergänzungen die Zeichen ō, ē und ø, um auf Zwielaute bei Einlaut-Schreibweise hinzuweisen, für ganz Schleswig-Holstein!

Was im Buch (in den Groth-Texten) ist Platt, was ist Hoch?

Wȫȫr un Sätz in normoolgrōte un lōōtrechte Bōōkstoḃen:

Platt

Wörter und Textpassagen in normalgroßer und kursiver

Schreibweise:

Hochdeutsch, zumindest keinPlatt

Wȫȫr in lütte un lōōtrechte Bōōkstoḃen:

Platt(tōmeist Uttuusch- Wȫȫr)

Wörter, in kleiner und kursiver Schreibweise:

Hochdeutsch

(Übersetzungen oder i.d.R. hochdeutsche Erklärungen)

Zeilen-Trennzeichen ▪

In einigen Texten wurden die im Original einzeln stehenden Textzeilen in Textblöcke gezwängt, um die Hilfen platzmäßig unterbringen zu können. Der jeweilige Zeilenwechsel wurde m. H. des ▪-Zeichens kenntlich gemacht.

Ein Beispiel von Seite 59(GrK1.1.033):

Sunst gung hē mit tō Danz un tō Gelagg |Fest ▪ un smȫȫk |rauchte sien Piep sō brösig |wichtig as ėn Junker ▪ un sung un lach |lachte, doch ümmerX21 sunnerbor, ▪ un blēēv niX20 lang un hȫȫ’|hȫȫd sik |hütete sich vör dat Drinken. ▪ Ōōk hârr hē mit de Dēērns niX20 veel in’ Sinn, ▪ dē foken |veelmools sään, hē wēēr as ›holten Hinnerk‹ |steifer Mensch.

Über den Autor Klaus Groth

(teils in enger Anlehnung an das Internet-Portal der Klaus-Groth-Gesellschaft)

Groth wurde am 24. April 1819 in Heide (Lüttenheid) als Sohn eines Müllers geboren. — 2019 feiern wir 200 Jahre Klaus Groth!

Groth wurde nach seiner Schulzeit, also mit 14 Jahren, zunächst Schreiber beim Kirchspielsvogt in Heide. Mit 18 Jahren, 1837, ging er nach Tondern aufs Lehrerseminar. Nach vier Jahren brach er aus Geldmangel seine Ausbildung ab und wurde Lehrer an einer Mädchenschule in Heide. Schon nach wenigen Jahren, er war häufig krank, erlebte Groth 1847 einen körperlich-seelischen Zusammenbruch, der zum Ausscheiden aus dem Schuldienst führte. Bis ins Jahr 1853 wohnte er bei seinem Freund Leonhard Selle zur Genesung auf Fehmarn. Dort schrieb er seine plattdeutsche Gedichtsammlung ›Quickborn‹, die 1853 erschien. Dieser Gedichtband machte Groth mit einem Schlage berühmt.

Im gleichen Jahr holte ihn Karl Müllenhoff (Marne), Literatur-Professor, nach Kiel. Hier arbeiteten beide von Oktober 1854 bis April 1855 fast täglich für Erweiterungen und Neuauflagen des ›Quickborn‹ eng zusammen, namentlich an der Erstellung einer plattdeutschen Grammatik und einer leistungsfähigen Orthographie, die u.a. die langen Ein- und Zwielaute zu unterscheiden wusste. — Während des Winters 1854/55 entstand auch das Prosawerk ›Vertelln‹.

Auf ärztliche Empfehlung hin unternahm Groth im Frühling 1855 eine Reise, die ihn zuerst nach Bonn führte. Hier verlieh ihm die Philosophische Fakultät der Universität die Ehrendoktorwürde.

Im Jahre 1857 kehrte Groth nach Kiel zurück, wo er im Sept. 1858 an der Philosophischen Fakultät einen Habilitationsvortrag hielt. Über seine Bemühungen um eine Universitätslaufbahn in Kiel zerbrach die Freundschaft mit Müllenhoff. Erst 1866 erhielt er vom damaligen österreichischen Statthalter von Holstein den Professorentitel für deutsche Sprache und Literatur.

Klaus Groth ist einer der bekanntesten niederdeutschen Lyriker und Schriftsteller. Gemeinsam mit dem Mecklenburger Fritz Reuter gilt er als der Begründer der neueren niederdeutschen Literatur.

Klaus Groth verstarb am 1. Juni 1899 in Kiel.

Wat in dat Bōōk steiht (Rahmen)

Übersicht über erschienene Meldörp-Bȫker (Klappentext 1)

Titelblatt

Impressum

Aussprache-Steckbrief für Dithmarschen (wie auf Buchdeckel) – zur SASS-ergänzenden Aussprache

Warum der Schreibweisenwechsel ab Herbst 2015?

Was im Buch ist Platt, was Hoch? + Zeilen-Trennzeichen ▪

Über den Autor

Rahmen-Verzeichnis

Verwendete Literatur und Verweise auf diese im Buch

Verzeichnis der Groth-Texte

Beginn des Quickborn 1

Ansinnen der Meldörp-Bȫker

Schreibweise und Aussprache (ō, ē, ȫ; â; ė; ġ; ḃ; … )

Weitere Aussprache-Hinweise

Kennmarken (M3, M4, …, Information dazu)

Regionale Besonderheiten (X00, X01, …)

Grabbelkiste, Informationen zu*-Wörtern

Information über die Nutzung der Wȫhrner Wȫȫr

Werbung für die Meldörp-Bȫker und speziell für dieses

Verwendete Literaturund Verweise auf diese im Buch

In die Groth-Texte sind auch die Original-Seitenumbrüche in der Form (GrK1.1.063) eingelassen: Klaus Groth, Gesammelte Werke, Kiel und Leipzig bei Lipsius und Tischer, 1921, Band 1, Quickborn 1

Im Groth-Stückeverzeichnis und am jeweiligen Stückeanfang wird in der Form (GrK5.1.092) auch verwiesen auf: Klaus Groth, Quickborn, Heide bei Boyens,1998

Für die Erarbeitung dieser Ausgabe wurde auch Klaus Groth, Quickborn, Volksleben in plattdeutschen Gedichten ditmarscher Mundart, Hamburg, Perthes-Besser & Mauke, 5. Auflage (1. mit hochdeutscher Übersetzung), 1856, herangezogen und auf sie an den Stückeanfängen in der Form (GrK2.062) hingewiesen.

Verzeichnis der Groth-Stücke

Mien Mōdersprook

GrK1.1.001

GrK5.1.015

Mien Jehann

GrK1.1.002

GrK5.1.017

Dat Mōōr

GrK1.1.004

GrK5.1.021

Mien Annamedder

GrK1.1.003

GrK5.1.019

Orgeldreiher

GrK1.1.005

GrK5.1.023

As ik weggung

GrK1.1.006

GrK5.1.025

Ėn Brēēf

GrK1.1.007

GrK5.1.026

För de Gören

01 Still mien Hanne

GrK1.1.008

GrK5.1.028

02 Snēēwittjen

GrK1.1.009

GrK5.1.029

03 Utsichten

GrK1.1.009

GrK5.1.030

04 Hevelmann

GrK1.1.010

GrK5.1.030

05 Dor wohn ėn Mann

GrK1.1.010

GrK5.1.031

06 Wat ēēn wârrn kann, …

GrK1.1.011

GrK5.1.033

07 Prinzess

GrK1.1.014

GrK5.1.040

08 Kanēēljuud

GrK1.1.015

GrK5.1.041

09 Regenlēēd

GrK1.1.016

GrK5.1.038

10 Buussemann

GrK1.1.017

GrK5.1.042

De Fischer

GrK1.1.018

GrK5.1.051

De Möller

GrK1.1.019

GrK5.1.045

De Melkdēērn

GrK1.1.019

GrK5.1.047

De ōle Hârfenspelersch

GrK1.1.024

GrK5.1.044

De Krautfru

GrK1.1.022

GrK5.1.053

An dėn Moon

GrK1.1.025

GrK5.1.056

Grōōtmōder

GrK1.1.030

GrK5.1.061

Wiehnachtenoḃend

GrK1.1.028

GrK5.1.059

Pēter Plumm

GrK1.1.030

GrK5.1.062

Hanne ut Frankriek

GrK1.1.036

GrK5.1.069

Kedenriem

GrK1.1.057

GrK5.1.084

Priomeln

GrK1.1.058

GrK5.1.085

Bispeel

GrK1.1.060

GrK5.1.087

Oonten in’t Woter

GrK1.1.062

GrK5.1.090

Lünk

GrK1.1.063

GrK5.1.092

Matten Hoos

GrK1.1.061

GrK5.1.088,

Pēter Kunrod

GrK1.1.065

GrK5.1.094

Schietkrööt

GrK1.1.092

GrK5.1.125

Aftēker in’t Mōōr

GrK1.1.091

GrK5.1.123

Dagdēēf

GrK1.1.093

GrK5.1.127

Drēēs

GrK1.1.094

GrK5.1.129 S. 121

De Flōōt

GrK1.1.095

GrK5.1.131

Rumpelkomer

GrK1.1.101

GrK5.1.137

Wat sik dat Volk vertellt

1 Ōōl Büsum

GrK1.1.117

GrK5.1.155

2 Herr Jehannis

GrK1.1.118

GrK5.1.156

3 Hē wook

GrK1.1.120

GrK5.1.158

4 Dat stöhnt in’t Mōōr

GrK1.1.120

GrK5.1.159

5 Dat grulige Huus

GrK1.1.122

GrK5.1.161

6 De hillige Ēēk

GrK1.1.122

GrK5.1.162

7 De Pukerstock

GrK1.1.124

GrK5.1.164

8 Hans Iver

GrK1.1.126

GrK5.1.167

Ut de ōle Krönk

1 Groof Rudolf vun de Bȫkelnborg

GrK1.1.127

GrK5.1.169

2 Groof Gēērt in Ōlenwȫhren

GrK1.1.128

GrK5.1.171

3 De Holsten in’e Hamm

GrK1.1.129

GrK5.1.173

4 De Slacht bi Hemmingsteed

GrK1.1.130

GrK5.1.174

5 Heinrich von Zütphen

GrK1.1.133

GrK5.1.177

6 De letzte Fēhd

GrK1.1.135

GrK5.1.180

Unruh Hans

GrK1.1.136

GrK5.1.182

Oḃendgang

GrK1.1.143

GrK5.1.190

De Fischerkoot

GrK1.1.143

GrK5.1.191

De Schipperfru

GrK1.1.144

GrK5.1.192

De Kinner lârmt

GrK1.1.144

GrK5.1.193

Aflōhnt

GrK1.1.145

GrK5.1.195

De junge Weetfru

GrK1.1.145

GrK5.1.196

Sünndagsrōh

GrK1.1.146

GrK5.1.197

Famielnbiller

1 Dat Gewidder

GrK1.1.146

GrK5.1.198

2 De Sünndagmorgen

GrK1.1.154

GrK5.1.207

3 Heinri

GrK1.1.163

GrK5.1.218

4 De Welt

GrK1.1.167

GrK5.1.223

5 Voderhuus

GrK1.1.170

GrK5.1.227

6 Ut Lėnken wârrt ėn Keed

GrK1.1.172

GrK5.1.230

Dat Dörp in’ Snēē

GrK1.1.174

GrK5.1.233

Goldbârg

GrK1.1.174

GrK5.1.234

Mien Platz vör Döör

GrK1.1.175

GrK5.1.235

Ünner’n Kastanje

GrK1.1.176

GrK5.1.237

Oḃendfreden

GrK1.1.177

GrK5.1.238

De Möhl

GrK1.1.177

GrK5.1.240

Sē lėngt

GrK1.1.178

GrK5.1.242

Hattlēēd

GrK1.1.180

GrK5.1.244

Swienegel un Matten Hoos in’e Wett

GrK1.1.181

GrK5.1.246

Hans Schander (nach Burns)

GrK1.1.185

GrK5.1.251

De Fischtog no Fiel

GrK1.1.195

GrK5.1.262

Hell in’t Finster

GrK1.1.211

GrK5.1.280

Wėnn de Lurk treckt

GrK1.1.213

GrK5.1.283

In’t Holt

GrK1.1.212

GrK5.1.281

In’e Frėmm

GrK1.1.215

GrK5.1.286

Mien Voderland

GrK1.1.213

GrK5.1.284

Sō lach doch mool!

GrK1.1.213

GrK5.1.282

Ėn Vergeet-mi-ni

GrK1.1.215

GrK5.1.287

Ut dėn Swonenweg

Klockenlüden

GrK1.1.216

GrK5.1.365

Mien Pōōrt

GrK1.1.219

GrK5.1.367

Fief niede Lēder tō’n Singen

Dor wēēr ėn lüttje Buurdēērn

GrK1.1.220

GrK5.1.288

Dor geiht ėn Beek

GrK1.1.221

GrK5.1.367

Ōh, wullt’ mi ni mithėbben?

GrK1.1.223

GrK5.1.292

Hē sä mi sō veel

GrK1.1.223

GrK5.1.367

Mien Anna is ėn Rōōs sō rōōt

GrK1.1.224

GrK5.1.295

Dööntjes

GrK1.1.225

GrK5.1.296

Ōle Lēder

1. Kukuuk

GrK1.1.229

GrK5.1.310

2. De Jäger

GrK1.1.230

GrK5.1.309

3. De Lōōtsendochter

GrK1.1.231

GrK5.1.311

4. Schippers Bruut

GrK1.1.231

GrK5.1.312

5. Twēē Lēēfsten

GrK1.1.232

GrK5.1.314

6. Bi Nōōrwōōld

GrK1.1.233

GrK5.1.316

7. De Stēēn bi Schâlkholt

GrK1.1.234

GrK5.1.318

8. Dat kohle Graff

GrK1.1.235

GrK5.1.320

Ut de Masch

1. Dat Ünnermēēl

GrK1.1.236

GrK5.1.322

2. De Vullmacht

GrK1.1.240

GrK5.1.327

3. Dat Schicksol

GrK1.1.248

GrK5.1.336

Spröök

GrK1.1.253

GrK5.1.342

Ėn Lēderkranz

1. Dat Huus

GrK1.1.255

GrK5.1.344

2. De Goorn

GrK1.1.255

GrK5.1.345

3. De ōl’ Wichel

GrK1.1.256

GrK5.1.347

4. Vör Döör

GrK1.1.257

GrK5.1.349

5. Tō Bett

GrK1.1.257

GrK5.1.351

Drēē Vogeln

1. Goldhohn

GrK1.1.258

GrK5.1.353

2. De Duuv

GrK1.1.258

GrK5.1.354

3. Nachtrieder

GrK1.1.259

GrK5.1.355

Tō’t Ėnn

1. Vullmacht sien Tweeschens

GrK1.1.260

GrK5.1.356

2. Wohr di!

GrK1.1.260

GrK5.1.357

3. Wo hēēt sē doch?

GrK1.1.261

GrK5.1.359

4. Tȫȫv mool!

GrK1.1.262

GrK5.1.360

5. Verloren

GrK1.1.262

GrK5.1.361

För de Gören

|Für die Kleinen

1. Still mien Hanne

|Still, mein Hannchen

(GrK1.1.008 – Kiek ōōk GrK5.1.028 un ōōk GrK2.018!)

Still, mien Hanne, hȫȫr mi tō!

|Still, mein Hannchen (Hanna)

Lütte Müüs, dē piept in’t Strōh,

|Kleine Mäuse piepen im Stroh

lütte Vogeln sloopt in’ Bōōm,

|kleine Vögel schlafen im Baum

rȫhrt de Flünk un piept in’ Drōōm.

|bewegen die Flügel … Traum

Still, mien Hanne, hȫȫr mi an!

|Still, mein Hannchen, höre mich an!

Buten geiht de bȫse Mann,

|Draußen geht

boḃen geiht de stille Moon:

|oben geht der stille Mond:

„Kind, ’kēēnX29c hett dat Schriegen doon?“

|wer hat da geschrieen?

Över’n Bōōm sō still un blank,

över’t Huus an’ Heḃen lanġ

|über dem Haus am Himmel entlang

un wōX31 hē frome Kinner süht,

|und wo er artige Kinder sieht

kiek mool an, wo lacht hē blied!

|sieh … an, wie lacht er freundlich!

Dėnn seggt hē tō dėn bȫsen Mann,

|Dann sagt er zu dem

süm|seX04 wüllt ėn beten wiedergohn.

|sie wollen etwas weitergehen

Dėnn goht süm|seX04 beid’, dėnn stoht süm|seX04 beid’

|gehen

över’t Mōōr un över de Heid.

|über dem Moor und über der Heide

Still, mien Hanne, sloop mool roor!

|schlaf mal schön!

Morgen is hē wedderX41a dor,

|wieder da,

rein sō geel, rein sō blank,

|genauso gelb, ebenso blank,

över’n Bōōm an’ Heḃen lanġ!

(GrK1.1.009)

ÂllX26 in’t Gras de gelen Blȫȫm,

|All’ im Gras die gelben Blumen,

Vogeln piept in’e Appelbȫȫm!

|Vögel piepen in den Apfelbäumen!

Still, un mook de Ōgen tō,

|Still, und mache die Augen zu,

lütte Müüs, dē piept in’t Strōh.

2. Snēēwittjen

|Schneewittchen

(GrK1.1.009 – Kiek ōōk GrK5.1.029!)

Hârr mien Hanne Steveln an,

|Hätte meine Hanna Stiefel an,

sō lēēp sē in’e Stuuv,

|so liefe sie in der Stube,

un hârr mien Hanne Flünken an,

|Flügel

sō flōōg sē as ėn Duuv.

|so flöge sie wie eine Taube.

Un flōōg sē as ėn witte Duuv

un sett sik op ėn Pohl,

|und setzte sich auf einen Pfahl,

sō rēpen âllX26 de Kinner luut:

|so riefen alle Kinder laut

Snēēwittjen, koom hėndool!

|Schneewittchen, komm herab!

3. Utsichten

|Aussichten

(GrK1.1.009 – Kiek ōōk GrK5.1.030!)

Un wėnn mien Hanne lōpen kann,

|meine Hanna laufen kann,

sō goht wi beid’n spazēren.

|so gehen wir beide spazieren

Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:

|sagen die Kinder alle zusammen

Wat’s dat för ėn lüttje Dēērn?

|Was ist das für ein kleines Mädchen?

Un wėnn mien Hanne grötter wârrt,

|größer wird,

sō kriggt sē ėn smucken Hōōt.

|bekommt sie einen hübschen Hut.

Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:

WoX30 wârrt mien Hanne grōōt!

|Wie wird meine Hanna groß!

Un wėnn sē noch veel grötter wârrt,

sō kennt süm|seX04 ehr niX20 mēhr.

|so kennen sie sie nicht mehr.

Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:

Prinzess, dē kēēm dorher!

|Eine Prinzessin käme daher!

4. Hevelmann

|Kleiner Mann

(GrK1.1.010 – Kiek ōōk GrK5.1.030!)

Mien Hanne is ėn Hevelmann,

|Mein Hansi ist ein Hätschelmann,

hett splinterniede Steveln an,

|hat nagelneue Stiefel an,

un ridd de Jung ėn Hüttjepeerd,

|und reitet der Junge ein Hottepferd

sō is hē noch ėn Düttjen wēērt.

|Düttjen: Silbermünze von ca. 20 Pf

Mien Hanne wârrt ėn Knevel ut

|Aus Hansi wird ein Held

un kriggt ėn blanken Sovel ruut,

|kriegt ’nen blanken Säbel raus,

un ridd hē dėnn ėn Sodelpeerd,

|und reitet er dann ein Sattelpferd,

sō is hē hunnert Doler wēērt!

|so ist er 100 Taler wert!

5. Dor wohn ėn Mann

|Da wohnte ein Mann

(GrK1.1.010 – Kiek ōōk GrK5.1.031 un ōōk GrK2.020!)

Dor wohn ėn Mann in’t grȫne Gras,

|wohnte

dē hârr kēēn Schöttel, hârr kēēn Tass,

|hatte keine Schüssel

dē drunk dat Woter, wōX31 hē’t funn,

|trank das Wasser, wo er’s fand

dē plück de KassbeinX71, wō dē stunn’n.

|pflückte die Kirschen, wo

Wat wēēr’t ėn Mann! Wat wēēr’t ėn Mann!

|Was war’s ein Mann!

Dē hârr niX20 Putt, dē hârr niX20 Pann,

|hatte nicht Topf, nicht Pfanne,

dē ēēt de Appeln vun de Bȫȫm,

|aß die Äpfel von den Bäumen,

dē hârr ėn Bett vun luter Blȫȫm.

|hatte ein Bett von lauter Blumen.

De Sünn, dat wēēr sien Taschenuhr,

|Die Sonne

dat Holt, dat wēēr sien Vogelbuur,

|der Wald war sein Vogelbauer

dē sungen ėm oḃends över’n Kopp,

|sangen ihm … überm Kopf

dē woken ėm an’ Morgen op.

|die weckten ihn am Morgen auf.

De Mann, dat wēēr ėn nârrschen Mann,

|ein närrischer Mann,

de Mann, dē fung dat Gruveln an:

|der fing zu grübeln an:

Nu mööt|möö’X61 wi âll in Hüüs hier wohn’n. –

|Nun müssen wir alle

Koom mit, wi wüllt|wöötX63 in’t Grȫne gohn!

|Komm mit, wir wollen

6. Wat ēēnX29awârrn kann, wėnn ēēnX29ablōōts de Vogeln richtig verstohn deit

Ėn Märken

(GrK1.1.011 – Kiek ōōk GrK5.1.033 un ōōk GrK2.020!)

Dor wēēr ōōkX22 mool ėn Mann, un de Mann hârr ėn lütten Jung |Sohn. De Mann wohn |wohnte in’t Holt |Gehölz un fung Vogeln, un de Jung muss |musste ėm hölpen. Dat much |mochte hē wull. In’ Hârvst fungen süm|seX04 Kramsvogeln |Wachholderdrosseln un Drōōsseln |Amseln(?), dē wēērn âll |alle dōōt un hungen in’e Sneren |Dohnen (Schlingen), kopplangs |kopfüber an’e Bēēn, hēēlX29b trurig. In’ Winter fungen süm|seX04 Steilitschen |Stieglitze in ėn Slagbuur |Fangbauer; dē wēērn âllX26 lebennig un hârrn ėn bunten Kopp. Dē spelen |spielten in’t Buur |Vogelbauer un lēhren* |lernten Woter roptrecken |heraufziehen in ėn Fingerhōōt un Kanârjensoot |Kanarienfutter in ėn lütten Woog |Wagen. Over in’t Frȫhjohr, dėnn söchen |suchten süm|seX04 Lurkennesten |Lerchennester un Iritschen |Hänflinge. De Lurken buen |›buden‹X55 in’t Gras, dat wēēr grȫȫn un quutsch |quatschte ēēn |einem ünner de Fȫȫt; dėnn kēēm dor ėn drȫgen Rüüschenpull |Binsenbüschel, un dor wēēr dat wârme Nest ünner mit graubunte |graugesprenkelten Eier. De Iritschen buen |›buden‹X55 in’e Heilōh |Heide, dē wēēr bruun; ōōk manġ dėn Porst |dem Gagel=Wilden Rosmarin. Un wėnn ēēnX29a dor rumstēēg |herumstieg, bet an’e Knēēn, sō rüük |duftete dat krüderig |würzig, un de Nesten wēērn vull glatte swatte Peerhoor un hungen nüüdli manġ de Twiegen. Over dat Schȫȫnste wēēr in’t Holt |Gehölz, wėnn de Slötelblȫȫm |Primeln kēmen mit de Knuppens |Knospen ut dat drȫge Sprock |dem dürrenReisig, wōX31 de Sünndrang |Blindschleiche lēēg |lag un de Mierēēms |Ameisen krōpen as |umherzogen wie Suldoten. Dor wēērn de Nachtigolen un worrn |wurden fungen in ėn Nett. Dor sēēt de Jung tō luren |und lauerte, bet dor ēēn inkēēm |hineingeriet. Hē hȫȫrX65|hörte no de IeḃenX76|Bienen un dėn Woterbeek |Bach un hârr de Fȫȫt in’e Sünn. Ōōk hârr hē sien ēgen Gedanken. Over in’ Winter sēēt hē in’e Stuuv un richt |richtete de Steilitschen |Distelfinken af, un de Snēē lēēg buten op de Bȫȫm.

Dor hârr hē wēnig bi tō dōōn, man veel bi tō dėnken, un hē worr ümmerX21 grötter un klȫker. Dėnn hȫȫrX65 hē wull no de annern Vogeln in’t Buur. De Lüüd sään |sagten, süm|seX04 sungen |sängen, over hē mârk |merkte dat bâld, dat schien |lēēt man |nur sō, dat wēēr nix as Snacken un Vertellen. (GrK1.1.012) Hē kunn dor man ēērst |da nur zuerst gor niX20 achterkomen |hintersteigen, as wėnn ēēnX29a Däänsch hȫȫrt ōder de Oonten |Enten; over nȫȫssen |später lēhr* |lernte hē dat. DōX23 hȫȫrX65 hē, wo |wie süm|seX04 sik lange Geschichten vertellen |erzählten vun dėn Roov |dem Raben, dėn Spitzbōōv, un dėn Hööv |Habicht, dėn grōten Rȫverhȫȫftmann. Dėnn snacken |redeten süm|seX04 vun dat wunnerschȫne Holt |Gehölz un de Kanēēlblȫȫm |dem blauen Flieder, un dē reist |gereist wēērn, snacken vun Itooljen |Italien. Mėnnigmool |Oft fungen süm|seX04 âll an tō wēnen, over Tronen hârrn süm|seX04 niX20. Un sien VoderX11 sä |sagte dėnn: Nu sungen süm|seX04 mool |nochmal so nüüdli!

Mool |Einmal gung de Jung vör de Döör, as de Snēē wegdau |wegtaute. De Hȫhner sēten |saßen jüst ünner’n Tuun |Hecke un sünnen |sonnten sik. Süm|SeX04 hârrn jēēdēēn ėn Lock in dėn Sand kleit |gekratzt, dor lēgen |lagen süm|seX04 in un puken |pickten mit’n Snovel. De Hohn hârr dat gröttste Lock. – De Jung kēēm man eḃen ut’ Huus, dō flōgen süm|seX04 âll op, as wėnn de Hööv |Habicht kēēm, un hē hȫȫrX65|hörte dėn Hohn:

Küken neiht ut |reißt aus, Küken neiht ut, dat is kēēn Gō…dėnX50|kein Guter!

Un âll verstēken |versteckten sik achter’n Tuun |hinter der Hecke.

Dō gung de Jung langs dėn Hof, wō de Huuslünk |Spatz ümmerX21 Börgerverēēn |Versammlung hârr. Over nu wēērn annere Tieden, un de Lünken flōgen in dėn Busch, un süm|seX04 kēken listig achter de Twiegen ruut un rēpen âll mitėnanner:

Dat’s ėn Spiōōn, dat’s ėn Spiōōn!

Over an ēēkligsten wēēr, wat Geelgȫȫschen |Goldammer sä. Dē sēēt op ėn sōren |dürren Twieg boḃen in’e Spitz, trock |zog de FeddernX41e rein slurig |sehr bedrückt tōhōōp, sēhg |sah ėm sō duursoom |mitleidsvoll an un sä trurig:

Junġ, junġ, junġ verdor…ḃen!

Un sien Fru op de anner’ Spitz antwōōr |antwortete ut de Fēērn:

Junġ, junġ, junġ versōō…rt |verdorrt!

Dat kunn de Jung gor niX20 uthōlen |aushalten. Hē dach |dachte, wō schasstX62b|sollst du blōōts hėn, un lēēp no’t Holt rin. Dor sēēt over ėn Klunkroov |Kolkrabe boḃen |oben op ėn Bōōm un rēēp:

Du Nârr…r! Du Nârr…r!

(GrK1.1.013)

Dō worr de Jung dull |wütend un smēēt |warf ėm mit ėn Stēēn. Dat holp |half man |aber nix. De Swatte flōōg vör ėm her un rēēp, un de Jung lēēp achter ėm ran tō smieten |und warf. Sō kēēm hē ümmerX21 wieder no’t Holt rin |ins Gehölz. Tōletzt sēhg |sah hē ėn Bârg un ėn grōten Stēēn boḃenop. Dor flōōg de Vogel hėn un sett |setzte sik, un de Jung klatter |kletterte rop un wēēr noch hēēlX29b dull. As hē over achter dėn Stēēn kēēk, sēhg |sah hē ėn Nest, un in dat Nest wēērn allerhand blanke |glänzende Dinger. Un wat ėm an meisten gefull, dat wēēr ėn Rinġ mit ėn Stēēn in, dē blėnker |funkelte as de Oḃendstēērn. Dėn stēēk |steckte hē an sien Finger un kēēm wedderX41a in’e Hȫȫchd |nach oben. – Wat kunn hē dor wiet sēhn! Âll dat Holt |den Wald ünner de Fȫȫt, un ėn Weg lēēp dor langs, sō wiet de Ōgen man recken |nur reichten. Wō much |mochte dē hėngohn? Dat muss |musste hē doch weten |wissen, un sō gung hē ėm no |nach.

Hē gung un gung, tōletzt worr hē rein mȫȫd |sehr müde un hungerig. Dō drēēp |traf hē op ėn lüttM3 Huus. De Lüüd gēḃen |gaben ėm wat tō eten un sään |sagten, de Weg gung |führte no de Stadt, wōX31 de Kȫnig wohn |wohnte. As hē nu satt wēēr un utslopen hârr; dō gung hē wedderX41a lōōs, un tōletzt kēēm hē no de Stadt. Hē froog |fragte gliek, wō de Goldsmitt wohn |wohnte, un wies |zeigte ėm sien Rinġ un froog ėm, wat dē wēērt wēēr |wärei. De Goldsmitt sä, hē schull |sollte sik man doolsetten |hinsetzen, un lēēp dėnn gau no dėn Kȫnig un sä, nu wuss |wüsste hē, woneemX31|wo sien Rinġ wēēr |wäre, un de Dēēf |Dieb wēēr |wäre in sien Huus.

Dō gēēv de Kȫnig ėm Suldoten mit, dē kēmen un nēhmen dėn Jung sien Rinġ af un smēten |warfen ėm in ėn Tōōrn |Turm, wō niX20|weder Sünn ōder |noch Moon rinschien, dor muss |musste hē liggen |liegen. Hē wēēr rein trurig un dach |dachte an dat Holt un dėn Woterbeek un de Vogeln in’t Buur. Dat dä |tat dėn Tōōrnwächter lēēd |duur dėn Tōōrnwächter, un dē froog |fragte ėm, wattX25|ob hē ėm niX20 wat bringen kunn |könnte, dattX24 hē niX20 sō trurig wēēr |wäre. Dō sä |sagte de Jung: ›Ėn Vogel!‹ Dō broch |brachte de Wächter ėm ēēn, dat wēēr ėn Kanârjenvogel. Dē muss |musste ėm wat vertellen vun dat Eiland |von derInsel, wō hē her wēēr, wiet ut dat Woter, wō de Weg no Amēriko vörbigeiht, mit ėn grōten Bârg op, dē Füür spiegen |speien kann, un ėn ōlen grōten Bōōm. Dėnn wēnen |weinten süm|seX04 beid’ mitėnanner. Over de Tōōrnwächter mēēn, de Kanârjenvogel sung |sänge un de Jung duur doröver |un dėn Jung dä dat lēēd, un gung hėn un vertell |erzählte dat dėn Kȫnig.

De Kȫnig hârr |hatte ėn Dochter, dē wēēr hēēl|›heel‹ smuck |hübsch, over (GrK1.1.014) veelmools wēēr sē trurig. De Lüüd wussen |wussten gor niX20, wō dat vun kēēm, un sään, sē wēēr |wäre melanchōōlsch. De Kȫnig wuss |wusste dat wull, man hē kunn ehr gor niX20 hölpen.

As hē dat hȫȫrX65 vun dėn Jung, dō lēēt |ließ hē ėm holen un befroog |erfragte sik de hēleX29b Geschicht. Un de Jung vertell |erzählte ėm, wosückX30|wie de Lünken ėm utschollen |ausgescholten hârrn, un de Roov |Rabe hârr ėm nârrt |genasführt, un nu muss |müsse hē jammern as de Vogeln in’t Buur |Käfig; dėnn hē verstunn |verstünde âllns, wat süm|seX04 sään |sagten. Dō lēēt de Kȫnig ėm in de Stuuv |in die Stube, wō sien Dochter wēēr, un wies |zeigte ėm ėn Buur. Dor wēēr ėn lütten grauen Vogel in, dē sung rein wunnerschȫȫn, over sō trurig. Un jēēdēēn Mool, wėnn hē sung, sō wuss de Prinzess niX20, wo |wie ehr tōmōōt worr |zumute wurde. Un ōōk de Kȫnig mēēn, sē kunn noch mool melanchōōlsch wârrn. De Jung hȫȫrX65 dėn Vogel un sä, hē wuss |wisse wull, wat hē singen dä. Over hē dörs |dürfte dat niX20 sėggen, dėnn de Kȫnig worr |würde dull |ärgerlich wârrn. Dō sä de Kȫnig, hē schull |sollte dat man |nur sėggen. Un wėnn dat noch sō wat Slimms wēēr |wäre, sō schull |sollte ėm dor nix för doon wârrn. Dō sä de Jung: ›Dėnn will ik dat sėggen!‹. Un hē sä, datt de Vogel sung:

Kronen von Gold sind eitel Schein.Krone des Lebens ist Liebe allein.

As dat de Dochter hȫȫrX65, dō fung sē an tō wēnen. Over de Kȫnig sä, dat wēēr recht, nu schull |sollte de Vogel flēgen, un de Jung schull sien Dochter hėbben. – Un sō worr de Jung ōōk Minister, sō as alX26 frȫher mool ēēn |einer Kaiser worrn is, dē ōōk Vogeln grēēp |griff in’t Lauenborger Holt |Gehölz. Un dē hârr ōōk recht tōhȫȫrt un kunn mēhr as Brōōt eten: Dē verstunn dėn Wüppstēērt |Bachstelze un dėn Plōōgstēērt |Schafstelze un dėn Huuslünk ünner’n Ōken |unterm Dachbodenwinkel. Over de Vogeln, dē dor sungen, dē dä |tat hē niX20 in’t Buur. Un vun âll de Blööd |Blättern an de Bȫȫm klingt dat noch:

Hinnerk de GōdeX50

7. Prinzess

|Prinzessin

(GrK1.1.014 – Kiek ōōk GrK5.1.040 un ōōk GrK2.030!)

Sē wēēr as ėn Pöppen, sō smuck un sō klēēn,

|Püppchen

sēēt mi in’e Schummern tō drȫmen op’e Knēēn.

(GrK1.1.015)

Sē foot mi de Hand, un ik strook ehr Gesicht,

|fasste … streichelte

vertell ik ehr ümmerX21 de ōle Geschicht:

|erzählte

„Dor wēēr ėn Prinzess un dē sēēt in ėn Buur,

|in einem Käfig

hârr Hoor as vun Gold un sēēt ümmerX21 un luur:

|und wartete

DōX23 kēēm mool ėn Prinz, un dē hool ehr dor ruut

|holte sie

un hē worr de Kȫnig, un sē worr de Bruut.“

Un gau is sē wussen, un nu is sē grōōt!

|schnell … gewachsen

Sē sitt mi in’e Schummern noch still op’n Schōōt.

Sē höllt mi de Hand, un ik küss ehr Gesicht,

vertell ik ehr ümmerX21 de ōle Geschicht:

„Dor wēēr ėn Prinzess mool, dē sēēt bi ėn Buur,

hârr Hoor as vun Gold un sēēt ümmerX21 un luur.

Dō kēēm mool ėn Prinz, un dē hool ehr dor ruut,

un ik bün de Kȫnig, un du büst de Bruut!“

8. Kanēēljuud

|Zimtjude

(GrK1.1.015 – Kiek ōōk GrK5.1.041 un ōōk GrK2.034!)

Luurlütten Kanēēljuud,

|(Schmähname für jüdischen Kleinhändler)

wat süht hē verdwēēr ut!

|wie sieht er verquer=wunderlich aus

Hangt Band ut, hangt Trand ut,

|Hängt Band aus, hängt Tand aus

hannelt allerallerhand GrandgutX50.

|mit allerhand Kleinkram

„Isook, is dat Schipp komen,

|Isaak, ist das Schiff gekommen

is mien Sovel mitkomen?“

|ist mein Säbel mitgekommen

„Krieg ik ėn Woog nu, krieg ik ėn Popp,

|Bekomm’ ich … Wagen

krieg ik mien Hōōt mit FeddernX41e op?“

|Hut mit Federn drauf

„Kinner, noch nichtX20,

tōkomen Johr kummt dat vėllicht!

|nächstes Jahr vielleicht

Dat Woter wēēr dick worrn,

|war dick geworden

määt teben bet de Glicksoorn!“

|Glücksernte (GrK1.1.016)

Luurlütten Kanēēljuud!

Wat süht hē fidēēl ut!

|Wie sieht er doch lustig aus!

Sō afschoren, sō utfroren,

|So heruntergekommen … ausgepowert

snackt jimmer, jimmer vun de Glücksoorn.

Obraham, wōX31 büst du,

|Abraham

Voder Obram, sühst du?

|Abram

Truurbōōm vun Bobylon,

|Trauerbaum von Babylon

wō is de klōke Solomon?

|der weise Salomon

9. Regenlēēd

|Regenlied

(GrK1.1.016 – Kiek ōōk GrK5.1.038 un ōōk GrK2.032!)

Regen, Regen, druus,

|riesele

wi sitt hier wârm in’t Huus!

|wir sitzen hier warm im Haus

De Vogeln sitt in’ Bōōm tō kuren,

|sitzen kauernd im Baum

de Kȫh, dē stoht an’ Wâll tō schuren:

|Schutz suchend am Wall

Regen, Regen, druus,

wi sitt hier wârm in’t Huus!

Regen, Regen, ruusch,

|rausche

woX30 rüükt dat ut dėn Busch!

|wie duftet’s aus dem Busch

De Blȫȫm, dē hangt sō slooprig dool,

|Blumen hängen schläfrig

de Bȫȫm, dē rȫhrt de Blööd niX20 mool:

|die Bäume, die rühren

Regen, Regen, ruusch,

die Blätter nicht einmal

wo rüükt dat ut dėn Busch!

Regen, Regen, suus

|saus’

vun boḃen op uns Huus,

vun’t Dack hėndool in strieken Strōōm

|Dack (Reeteindeckung) … in Bindfäden

un liesen ut dėn Eschenbōōm:

|und leise aus der Esche

Regen, Regen, suus

vun boḃen op uns Huus.

Regen, Regen, rull,

|rolle

bet âllX26 de GrȫḃenX75 vull!

|bis alle Gräben voll (GrK1.1.017)

Dėnn loot de Wulken övergohn,

|lass die Wolken weiterziehen

un loot de Sünn man wedderkomenX41a:

|die Sonne wiederkommen

Regen, Regen, rull,

bet âll de Grȫḃen vull!

10. Buussemann

|Butzemann

(GrK1.1.017 – Kiek ōōk GrK5.1.042 un ōōk GrK2.036!)

De ōl’ Pēter Kruus,

dē hett ėn Kabuus,

|Kabüüs (alte Hütte, enge Stube, Kabuff; Kombüse!)

dē hett ėn Kabüüssel,

|Kabüffchen

dor sitt hē in’ Drüüssel,

|Halbschlaf=Schlummer

dor sitt hē un slummert, de Oḃend, dē schummert;

|dämmert

Dėnn huult de Wind,

|Dann heult

dėnn tuult|huult dat Kind,

|dann weint

dėnn wârrt Pēter Kruus

as ėn Muus sō geswind!

De ōl’ Pēter Kruus,

dē hett ėn Karduus,

|Kästchen (aus ›cartouche‹, daraus Kartusche)

dor hett hē ėn Pack in

|Päckchen

vun Petum-Tobak in.

|besonders gängiger europäischer Rauchtabak

Hē stoppt sik ėn Brösel,

|Er stopft sich ein Pfeifchen (kurze Pfeife)

hē pafft in sien Kösel,

|er qualmt in seinem Häuschen

hē sitt tō karmüüsseln,

|er sitzt und sinniert

hē löhnt sik tō drüüsseln:

|er lehnt sich an, um zu schlummern

Doch hȫȫrt hē dėn Wind

un rȫhrt sik dat Kind,

sō kummt Pēter Kruus

in ėn Suus geswind!

|in Fahrt=Saus geschwind

De ōl’ Pēter Kruus,

dē hett ėn Kapuuz,

|Kapuze (GrK1.1.018)

dē is ruug as ėn Pudel

|die ist rau wie ein Pudel

un spitz as ėn Buddel.

|und spitz wie eine Flasche

Un weiht dėnn de Wind

un schriggt dėnn dat Kind,

|schreit

sō kummt Pēter Kruus

ut’ Huus sō geswind!

De Fischer

|Der Fischer

(GrK1.1.018 – Kiek ōōk GrK5.1.051 un ōōk GrK2.040!)

Schȫn’ Anna stunn vör Strotendöör,

vör Strotendöör,

de Fischer gung vörbi:

„Schȫn’ Anna, knüttst du blaue Strümp,

|strickst du

dē blauen Strümp,

dē knüttst du wull för mi?“

„Dē Strümp, dē kriggt mien Brōder an,

mien Brōder an,

wull op de blaue Sēē.

Du mookst je sülḃen dien Nett sō grōōt,

dien Nett sō grōōt,

un Strümp bet an’e Knēē.“

„Mien Nett, dat mook ik grōōt un wiet,

sō grōōt un wiet

man för dėn dummen Stöör:

|nur für den dummen Stör

Du knüttst dien Strümp sō fien un dicht,

|so fein und engmaschig

sō fien un dicht,

dor geiht kēēn Sēēl hėndör.“

|da geht keine Seele hindurch

Schȫn’ Anna, knüttst du fiene Strümp,

sōōn fiene Strümp,

un knüttst du süm|ehrX05 sō blau:

Dor fangst du âllX26 de Fischers mit,

de Fischers mit,

un wēērn süm|seX04 noch sō slau.

De Möller

|Der Müller

(GrK1.1.019 – Kiek ōōk GrK5.1.045 un ōōk GrK2.042!)

Möllerbursch, sō flink un keit,

|flink und keck=kess

woX30 hē springt, sik dreiht:

|wie er

Sien Hoor is sō pluustig,

|struppig

sien Boort is sō duustig,

|stuffig=staubig

beten Kliester op de Backen

|etwas Kleister auf den Wangen

un dėn Spitzbōōv in’ Nacken,

|und den Schalk im Nacken

flüggt rum manġ dėn Mehlstuff

|fliegt herum im Mehlstaub

kriedenwitt as ėn Duuv.

|kreideweiß wie eine Taube

Sünnoḃends, mit mien Achtendēēl,

|Scheffel (Korn)

koom ik rop no Möhl.

|komme ich zur Mühle hinauf

Dėnn geiht sē un klappert,

|Mal läuft sie und klappert

dėnn steiht hē un plappert:

|mal steht er und plappert

Wo is hē bepudert,

|Wie ist er

wat spoost hē un sludert!

|wie spaßt er und tratscht

Un wėnn ik ėm dėn Schülgen geev,

|den Schilling gebe

wo kickt hē verlēēvt!

|wie guckt er verliebt

Over kēēm hē mi tō nēēg,

|Aber träte er mir zu nahe

sett ik ėm tōrecht!

|setzte ich ihn zurecht

Wo wull ik ėm pulen,

|Wie wollte=würde ich ihn zausen

wat wull ik ėm ulen!

|wie wollte ich ihn fegen (mit dem Staubfeger)

Ik klopp ėm de Jack ut,

|Ich klopfte ihm die Jacke aus,

as stȫȫv ik ėn Sack ut!

|als staubte ich einen Sack aus!

Sunst kunnen je âll Lüüd sēhn,

|Sonst könnten ja alle sehen,

no Möhl wēēr ik weenX83

|ich wäre zur Mühle gewesen

De Melkdēērn

|Die Melkerin

(GrK1.1.019 – Kiek ōōk GrK5.1.047 un ōōk GrK2.044!)

Bârfōōt in’ Sand, in raschen Schritt,

dėn glatten Ploten kriedenwitt,

|Schürze kreideweiß (GrK1.1.020)

stramm opschört dėn Linnwullenrock,

|aufgeschürzt … Leinwollen-

um’t Lief, sō kneepsch as ėn Pietschenstock,

|den Leib … schlank

– ĒēnX29a kann ehr licht sō mit de Hannen

|Man kann sie leicht mit

vun ēēn Hüft no de anner umspannen! –

Händen umspannen

dėn ēēn Ârm sō keit in’e Siet,

|den einen Arm so keck in der Seite

as wėnn ēēnX29a dat Ȫhr vun’e Tēēkann süht,

|Griff der Teekanne

um dėn witten Hâls de grȫne Dracht:

|das Tragholz (mit Ketten)

Ėn Dēērn, datt di de Ōgen lacht!

|Ein Mädchen, dass dir … lachen!

Ėn Strōhhōōt mit ėn brēden Rand,

um’t runne Kinn ėn blassrōōtM3 Band;

dat brune Hoor, in ėn dicke Tuut,

|in dicker Flechte (dickem Zopf)

kickt jüst as ünner’n Sünnenschēērm ruut.

|guckt just wie … heraus

De Ammers klappt bi jēēdēēn Schritt,

|Die Eimer klappern

de mischen Keden klötert mit,

|die Messingketten scheppern mit

un dėnn in’t Sēēl ėn lütten Ketel,

|im Bügeltau ein kleiner Kessel,

dē rasselt as ėn Bund vull Slötel.

|der rasselt wie ein Schlüsselbund

Sē’s frȫh tō Bēēn, dat’s Sünndagoḃend,

|früh auf den Beinen

ehrn Schatt will no de Koppel komen;

|ihr Schatz will zur Weide k.

dē nimmt ehr nȫȫss de Melkdracht af:

|dann die Milchtrage ab

Sē speelt de Doom un streevt vöraf. –

|spielt die Dame, schreitet

Hē sitt un smȫȫkt op’t Heck* bi’n Wâll,

|auf dem Weidetor am Wall

wō sē dėn Snittweg langskomen schâll.

|sie die Abkürzung … wird

Kiek dor! Dor lücht sē achter’n Knick

|blitzt auf sie hinterm Knick

un dreiht herop in’ Ōgenplink.

|und dreht herauf jeden Augenblick.

Sē driggt de Dracht sō steil un nett,

|trägt … so stolz und imposant

as ėn Leutnant niX20 sien Epaulett,

|wie … nicht sein Achselstück

un smitt dėn brunen Ârm sō keit,

|wirft den braunen Arm so keck

as kēēn Mamsell op’t PeermârktX77 deit.

|Heider Pf. (GrK1.1.021)

„Jo, dat mag ’k lieden, sō hest du’t dropen!“ –

|genau so

Hē hett alX26 Dōōr un Slēētbōōm open.

|Tor und Querholz offen

Ehr Dracht un Ammer sett sē dool,

|Trage und Eimer setzt sie ab

de Hōōt hangt op dėn Heckenpohl*.

|auf dem Hecktorpfosten

Nu stiggt sē dör dat lange Gras

|steigt

un schient sō witt un hett sōōn Hast

|strahlt so weiß … hat es eilig

un singt sō nüüdli ünner de Kōh;

|singt so lieblich

de Melk suust sacht dėn Takt dortō.

|saust sanft

Dėnn schüümt de Ammers vull un vuller,

|schäumen

un ›ratsch!‹ hett Hans süm|ehrX05 op’e Schuller,

un överglückli wâlzt süm|seX04 beid’

|tanzen sie beide

mit Snack un Lachen no de Heid.

|mit Plaudern und L. nach Heide

Koomt ehr ōōk vele Herrn tōmȫȫt

|Kommen ihr auch … entgegen

un kiekt ehr no de blōten Fȫȫt

|und blicken auf ihre nackten Füße

un gluupt ehr nööswies ünner’n Hōōt –

|und glotzen ihr frech

Wârrt sē ōōk ēērst ėn beten rōōt,

|Wird sie zuerst auch etwas rot

sō dėnkt sē doch: Loot süm|ehrX05 wat mēnen,

|Lass sie ’was

ik bün sō gōōtX50 as annersēēn!

|ich bin so gut wie andere Leute!

Un lustig hüppt sē över’n Weg,

kickt in ėn Koppel över’t Steg:

|blickt in eine Weide übern Steg:

„Wullt’ mit, mien Anna? Büst’ du al kloor?“

|Willst’ mit? … Bist’ fertig?

Un kiek, mien Anna is al dor!

|Und siehe, meine Anna ist schon da!

Un ėn beten wieder op’n Weg

stoht al poor annere tōrecht.

|stehen schon einige andere bereit

Un wat för ėn Grȫten, wat för ėn Pappeln,

|Grüßen … Plappern

as hȫȫrX65 ēēnX29a ėn Koppel Oonten snabbeln!

|Schar E. schnattern

Un noch mēhr Frische koomt dortō,

|mehr Neue kommen dazu

bet no de Heid hėn geiht dat sō:

|bis hin nach Heide geht es so

Jē kötter wârrt de lange Weg,

|Je kürzer der lange Weg wird

jē länger wârrt de kotte Rēēg.

|desto länger wird die Mädchenreihe

Bi de RōhsteedX52 is dat gor ėn Jagd,

|Pausenstelle |gar eine Sause

as wėnn in’t Mōōr de Kukuuks lacht.

|lachen (GrK1.1.022)

Ėn jēde smitt ehr Dracht dor af,

|wirft dort ihr Schulterjoch ab

un pett dėnn ēērst ėn Hopser af.

|tanzt erst einmal einen Hopser

Orchester hebbt süm|seX04 ümmerX21 gliek:

|haben sie … sofort

Dē sitten geiht, dē mookt Musik,

|Wer sich setzt, der macht Musik

Polkas un Dänz vun Strauß un Lanner

|und Wiener Walzer von

un Truurlēder manġėnanner.

|und Trauerlieder durcheinander

Herrjēminē! Kummt jüst ėn Snieder

|Kommt zufällig ein Schneider

in ėn feine Büx, mit dünne Glieder:

|in feiner Hose, mit dünnen

Dē kriggt dėnn noch ėn Jackvull mit,

|noch Hohn und Spott mit

wō hē noch acht Doog nōōg an hett. –

|noch 8 Tage gut von hat

De Klock sleit söḃen, un mit dėn Slag

löppt jēēdēēn no ehr ēgen Dracht,

|läuft jede zur eigenen Trage

hangt sik ehr um, hookt in, böört op –

|hängt … um, hakt ein, hebt an

un fârdig is de hēleX29b Tropp.

|und fertig ist die ganze Schar

Ēēn Keed dėn hēlenX29b Stieg dor lanġ,

|den ganzen Weg entlang

un vörwârts geiht dat mit Gesanġ:

„Der Sultan ist ein armer Mann …“,

dē wiss sēhg sik sōōn Blōmenkeed an!

|der gewiss sähe sich

In ėn Kottijōōn un Rēgendanz

|Cotillon (frz. Gesellschaftstanz)

mookt unse Dooms niX20 sō ēēn Kranz!

Doch in’e Heid ritt hē vunēēn,

|Doch in Heide reißt er auseinander

un bâld geiht âllns ēēn bi ēēn,

|und bald laufen alle einzeln

dē dör dėn Hoff, dē um de Eck,

|die durch den Hof, die um die Ecke

dor twēē tōhōōp noch ėn lütte Streck,

|dort zwei zusammen noch

nu dē in’t Huus un dē in’ Stâll,

|nun diese ins Haus und die in den

du steihst allēēn – un dō is’t âll!

|du stehst allein – und da ist’s aus!

De ōle Hârfenspelersch

|Die alte Harfenistin

(GrK1.1.024 – Kiek ōōk GrK5.1.044 un ōōk GrK2.054!)

Ik wēēr mool junġ un schȫȫn,

|Ich war mal

dat ’s nu niX20 mēhr tō sēhn.

|das ist nun nicht mehr zu sehen.

Ik hârr de Rōsen op de Back,

|Ich hatte die Rosen auf der Wange

ik hârr de Lucken um de Nack.

|hatte die Locken um den Nacken

Wo wēēr ik junġ un schȫȫn!

|Wie war ich jung und schön!

Wat wēēr ik junġ un schȫȫn!

(GrK1.1.025)

Ik sung vör Lust un Mōōt,

|Ich sang vor Lust und Freude,

ik sung för Lütt un Grōōt.

|ich sang für Klein und Groß.

Un âll, dē mi hȫrenX65 un sēhgen,

|die mich hörten und sahen

dē sään, ik wēēr sō junġ un schȫȫn.

|die sagten, ich sei so jung un

Wat hârr ik Lust un Mōōt!

|Wie hatte ich Lust und Mut!

Wo hârr ik Lust un Mōōt!

Ik dach niX20 an de Nōōt,

ik dach niX20 an dėn Dōōd.

Vun MârktX77 tō Mârkt, vun Huus tō Huus,

un wōX31 ik kēēm, dor wēēr’t ėn Lust:

WokēēnX29c dach wull an Nōōt?

|Wer dachte wohl an Not?

’kēēnX29c dach wull an dėn Dōōd?

|Wer dachte wohl an den Tod?

Ik sing noch ümmerX21 fōōrt,

|Ich singe noch immer weiter

un kruup vun Ōōrt tō Ōōrt.

|und krieche von Ort zu Ort

Un wėnn ik sing vun Lust un Lēēv,

|singe von Lust und Liebe

’kēēnX29c froogt mi nu, worum ik beev?

|wer fragt, warum ich zittere?

Ik sing man ümmerX21 fōōrt,

|Ich singe nur immer fort