17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

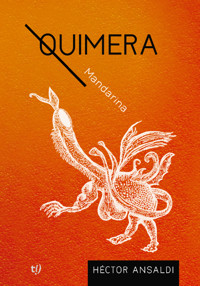

Se suele hablar de quimera cuando en el comportamiento de una persona empiezan a aparecer ideas fuera de lo común. Originalmente una quimera era exactamente eso. una criatura mitológica muy rara con partes de distintos animales. Pero ¿qué pasaría si nos permitiésemos desafiar lo que consideramos normal?... En esta nueva novela, Ansaldi juega a mezclar el color de las fantasías más extraordinarias con el gris de las realidades más crudas Nos cuenta la historia de un hombre que se atreve a enfrentar a su propio deseo: una bestia con alas muy grandes, garras y un rostro que parece estar exhalando fuego Una auténtica quimera.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Fausto Ansaldi.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Ansaldi, Héctor Daniel

Quimera : mandarina / Héctor Daniel Ansaldi. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

374 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-658-1

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Narrativa Erótica. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Ansaldi, Héctor Daniel

© 2023. Tinta Libre Ediciones

Prólogo

Por lo general, cuando se encara el prólogo de una obra se busca preparar al lector para lo que encontrará en sus páginas, anticipar líneas de sentido que disminuyan el impacto que tiende a provocar el encuentro con el mundo de un otro. Sin embargo, desde el momento en que fui invitada a encarar esta tarea para presentar Quimera; sentí necesario hacer dos consideraciones iniciales. En primer lugar, sobre el modo en que los personajes que atraviesan las páginas por venir impactan los unos en los otros: en lugar de hablar de choques o fracturas irreconciliables entre mundos disímiles, tendría más sentido referirnos al modo en que se enlazan las burbujas, con un contacto sensible entre dos realidades que se integran para conformar una más amplia. En segundo lugar, creo que la idea misma de anticipar un sentido como si fuese más valioso que aquellos que los lectores podrán experimentar —en mente y cuerpo— por sí mismos contradiría la esencia de Quimera. Por lo tanto, en lugar de ofrecer afirmaciones opté por plantear preguntas.

¿Es posible aplicarle palabras al contacto entre las energías que fluyen desde nuestros poros? ¿Sería pensable —o deseable— una trayectoria lineal cuando lo inesperado de las conexiones físicas (químicas, psíquicas, emocionales, ¿álmicas?) marca las vueltas del camino? La ambivalencia, como la que es posible palpar (casi literalmente) en muchos de los pasajes de esta novela, suele incomodar. Lo incierto suscita sospecha, despierta suspicacias. Pero ¿por qué? ¿Qué tipo de seguridades son las que consideramos valiosas, y a qué se debe este juicio? ¿Qué define que lo que permanece quieto pueda procesarse mejor que lo mutable? ¿Supone algún tipo de garantía aferrarse a lo que solo se comprende desde la lógica?

Para responder a estas preguntas, y plantear muchísimas más, la obra de Héctor Ansaldi nos presenta a las quimeras. Una quimera es el ser mítico-místico que solo se puede entender como conjunto, cuando nuestra mirada por lo general polarizada logra trascender los binarismos. Una quimera son muchos en uno solo; es uno que alberga a dos, y por lo tanto hace tres.

Los personajes que se dejan tocar por la vida a lo largo de Quimeras saben —o terminan aprendiendo— que no hay una forma única de encarar la existencia. No hay un único lugar seguro para dormir por las noches, no hay un único tiempo para concluir conversaciones interrumpidas, no hay un único espacio para enmarcar (re)encuentros a veces deseados y a veces totalmente abrumadores. Asimismo, no hay una única forma de aprovechar las potencialidades del propio cuerpo, en especial cuando se trata del deseo y del modo en que este contribuye con nuestra trascendencia.

A través del sexo propiamente dicho pero también de un leve roce casual —causal—; a través de esos intersticios de nuestros cuerpos que no concebíamos como erógenos pero que nos revelan un grado de contacto incluso más íntimo que el de los cuerpos desnudos; a través de la textura de la tela que otro cuerpo ha dejado impregnada de energía; a través de los contactos revitalizantes con lo animal —propio y ajeno—, con lo vegetal —con y sin cáscara— y con las diversas manifestaciones de lo líquido —que permite el flujo de nuestro de nuestro ser auténtico y deja marcas—… A través de todas estas experiencias, los personajes de Quimeras acceden a encuentros capaces de cuestionar lo que parecía inamovible, de horadar la cáscara/máscara que nos mantiene socialmente funcionales hasta llegar al corazón blando y moldeable que siempre germina.

Quimera es un viaje, pero no apunta al reencuentro con lo perdido sino al (re)descubrimiento de lo latente. Mediante un aprendizaje profundamente sensual —en el doble sentido de erótico y sensible—, los jugos constitutivos de unos personajes riegan las semillas de los otros, que a su vez rompen la cáscara de quien pretenda mantenerse impasible. Cuando toda humedad se absorbe con fruición, el resultado posible es solo uno: el fruto, como esta novela, erupciona, rebalsa y siembra futuro.

Constanza Tanner

Quimera

Mandarina

Diccionario

Tenía que presionar las teclas del ordenador con mucha precisión, de hacerlo torpemente o con una energía demasiado cargada por mi constante premura se dispararían las letras hacia el infinito; las hojas comenzaban a deslizarse hacia arriba velozmente, cargadas de repeticiones. El enchufe que lo conectaba con la electricidad estaba adosado a un transformador que a su vez dependía del viento; si llegaba a circular aire fuerte, dejaba de titilar una lucecita insignificante que anunciaba que el ordenador se estaba cargando. Cuando no veía esa penosa luminosidad, empalidecía como el costado fatídico donde se situaba la minúscula refulgencia.

Me llevaría horas y agotamiento psíquico lograr que volviera a encenderse y me diera la tranquilidad de poder terminar el trabajo que me había pedido el jefe.

—Yute —me había dicho Arturo Sesgo—. Hasta ahora fue un trabajo fácil: describir tal o cual negocio, redactar una crónica barata y ostentosa para que el público compre la mercadería que se ofrece tras mirar un folleto de mala muerte repartido gratuitamente. Lo que te pido ahora es que descubras las quimeras perdidas en el entretiempo. Ese inhabitable, invisible y ausente…

No entendía lo que me estaba pidiendo; por empezar, no tenía idea de lo que significaba la palabra “quimera”.

Tuve que ir hacia mi ordenador, tratar de no mover el cable, de que no entrase viento y —lo peor— de que la conexión a Internet, robada a mi vecino, funcionara para buscar en Google esa palabra extraña —por lo menos para mí—.

Moe, mi vecino de terraza, me había prestado amablemente el cable de conexión por una semana —ya llevaba seis meses sin devolvérselo—. Si él estaba conectado, yo no podría acceder. Trataba de hacerlo cuando escuchaba que cerraba la puerta de su departamento, separado del mío por un tramo florido de la azotea.

Por suerte Moe no estaba en casa. No lo había escuchado salir —ni entrar— desde hacía tiempo. Con él solo teníamos charlas de ascensor o escalera. Esto último ocurría la mayoría de las veces, por dificultades técnicas de la cápsula que nos llevaba o traía desde o hacia la azotea de la Mole Antonelliana, un antiguo edificio en Torino ocupado únicamente por oficinas, salvo los dos minúsculos ambientes del décimo piso, construidos —precariamente— sobre la inmensa terraza, que compartíamos con Moe. Nos turnábamos en las tareas de limpieza para acceder a las viviendas gratuitamente. Los ascensores para las oficinas eran otros, y no llegaban hasta nuestro piso.

Google me dio las siguientes referencias sobre la palabra “quimera”.

Lo primero que apareció fue un antiguo cartel de cine con el nombre La quimera del oro, de Charles Chaplin.

Me entretuve leyendo la reseña y anoté en una libreta el nombre de la cinta; eso lo hacía siempre, para recordar los nombres que nunca se me venían a la mente cuando tenía oportunidad —y tiempo— para ver una película —en caso de que Moe no estuviera utilizando el cable—.

—Paguémoslo a medias, Moe —le dije en una oportunidad.

—Yo no lo pago. Lo saqué del techo, así que… —me dio como respuesta. El “así que” no entendí a qué correspondería; de todas maneras, no podíamos usarlo al mismo tiempo.

Luego de informarme sobre la película de Chaplin, seguí con otras interrupciones que me sacaron de quicio.

En un primer intento aparecía la palabra con su referencia; enseguida, se borraba para dejar aparecer artículos de Amazon y otras ofertas que interferían con el orden normal de un diccionario. Era preferible buscar en el que tenía guardado en la biblioteca. Lo había encontrado tirado en el hall del edificio, junto a otros libros atados con un cordel.

Opté por seguir en Google. Me daba pachorra levantarme y absorber el perfume estoico de esas hojas antiguas. Tal vez en otras épocas la palabra “quimera” significase algo diferente.

En Google encontré lo siguiente:

Quimera: Animal fantástico con cabeza de león, cuerpo de carnero y cola de dragón, y que según la fábula vomitaba llamas. Creación imaginaria o improbable del espíritu; aquello que se ofrece verdadero o posible pero que en realidad no lo es.

Quedé desfasado de mí mismo —más de lo habitual—. El dibujo era exactamente eso que decía la definición, pero el cuerpo era el de un hombre —tal vez el mío— con cola de dragón. Me sentí tan identificado con el león como con el carnero; no tanto con el dragón ni con las llamas que vomitaba el bicho infame. Me dieron ganas de arrojarle ese fuego a mi jefe. ¿Adónde me estaba mandando? ¿Qué pretendía?

Tuve que levantarme del asiento, un banco de madera sobre el cual había puesto una guía telefónica y un almohadón para que me quedasen las manos a la altura del teclado que se disparaba solo si no lo utilizaba en posición exacta con control digital —de dedos, no de sistema tecnológico—.

Fui hacia la biblioteca. El diccionario parecía estar ofreciéndose como las prostitutas en las recovas de la Via Roma. El libro mostraba el lomo sobresaliendo del borde. Una mano invisible lo estaba empujando hacia afuera; me contuve antes de prestarle la mía. Tuve miedo de contagiarme alguna enfermedad epifánica.

Cuando me sentí lo suficientemente seguro como para resistir los tormentos por venir, con un impulso contenido pero desaforado tiré hacia fuera. El libro cayó sobre mi pie desnudo, y me martilleó el dedo meñique. El dolor tardó unos cinco segundos hasta llegar a mi cerebro para informarme:

—Te duele… Te duele.

Pateé el libro con el mismo pie herido, y me mutilé el pulgar. El dolor tardó menos en llegar. Supuse que el conducto entre pie y cabeza ya se había despejado tras el primer golpe. Cuando pude tranquilizar mi neurona, vi que el diccionario estaba abierto justo en la página de la Q.

Quimera: sustantivo femenino. Del griego (letras griegas)Khimaira.

Singular: Quimera. Plural: Quimeras.

Mitología (decía lo mismo que había visto en la foto de Google).

Relacionado: hipalectrión.

Sinónimos: fantasía, utopía.

Ejemplos: (…).

Paréntesis que contenía puntos suspensivos. Así estaba yo. La versión más perpleja de todos los datos aportados. ¿Mi jefe pretendía que buscase puntos suspensivos encerrados entre paréntesis?

¿Un animal raro?

¿Utopías? ¿Fantasías?

En uno de los ejemplos que leí más abajo decía:

La primera piel de ornitorrinco que llegó a Europa se consideró por muchos un engaño, una quimera.

Más abajo, manchado por tiempo inconsistente, traté de leer, con esfuerzo:

Disputa que se da entre dos o más personas o grupos de personas.

Sinónimos: alteración, contienda, disputa, pendencia, reyerta, riña.

Me imaginé recorriendo Torino buscando peleas. Las había en cualquier sitio, sobre todo de noche.

Eso sería fácil: debería redactar algo al respecto tomando partido por algún contrincante o inventando situaciones.

Al pie de la página, manchada con algo oscuro, vislumbré:

Biología: ser vivo afectado por quimerismo, que posee dos tipos de células diferentes, cada una con distinta constitución genética.

Quedé de una sola pieza, como el ambiente en el que estaba. Me dirigí al baño, me refregué el dedo meñique con una toalla mojada en agua fría; al pulgar se le había saltado la mitad de la uña. Tenía sangre. No puedo verla, así que supongo que me desmayé, como sucede siempre. Cuando tomé conciencia estaba enroscado como un gato entre el inodoro y la bañera. Por suerte mi baño tenía ese artefacto; el de Moe solo contaba con una ducha metida en una suerte de cuadrilátero de vidrio. Me dolía mucho más el pulgar que el meñique. Supuse que cada dedo tendría una composición molecular diferente, como la quimera del último párrafo.

Llené la bañera de agua y, oyendo caer el chorro, maticé mis pensamientos con todas las acepciones de la palabra “quimera”. Me desnudé sintiendo mi cuerpo como el del hombre del dibujo, con cabeza de león y cabra —a la vez—. Sentí algo sobre mi sacro. Una enorme cola de dragón surgió desde la última vértebra, antes de llegar a mi sacrílego sacro. Compungido, atorado y mitificado me sumergí en agua tibia tratando de apagar el rabo. Encendí un cigarrillo —siempre los tengo, junto a los fósforos, en un botiquín para estos casos de premura existencial—. Di una bocanada, pero al expulsar el humo no largué llamaradas.

Adelle

—Llegamos a visitarte… Trajimos masas finas de la panadería de tu abuelo. No sabes cómo huelen. Recién horneadas, aunque claro, desde que salimos hasta ahora pasaron más de dos horas en tren, así que puede que se les haya ido el calor. De todas maneras hace mal comer la harina caliente. Hincha…

El hinchado venía a ser yo, que con una toalla envuelta alrededor de mi cuerpo de dragón desnudo y mojado, aunque ya sin cola ni cabeza de león y cabra, reaccioné a los golpes que le estaban dando a la puerta de entrada del monoambiente —con inmenso baño incluido—; pensando que era Moe, abrí sin pudor. Cuando vi a mi tía y a mi prima observándome con desidia, no supe cómo trascender la situación. Ellas pasaron sin dejar de parlotear en ningún momento, sobre todo mi tía Angélika. Mi prima asentía a todo lo que ella decía.

Llegué a pensar si habría tenido algún derrumbe psíquico durante los años en que había dejado de verla. Ni recordaba cuántos habían sido, pero yo todavía estudiaba en la escuela elemental de Busalla, en la Liguria, de donde ellas provenían.

—Acá no hay lugar para que se queden —dije balbuceante, con la timidez que me caracterizaba cuando las veía frecuentemente en el pueblo.

Hay seres —o lugares— que provocan un retroceso en las personas. En mi caso, reapareció esa timidez absurda que me atacaba en el pueblo; me acaparaba nuevamente ante las ostentosas figuras de mis parientas —a quienes siempre quise olvidar—.

Estaba tratando de dilucidar lo que era una “quimera” cuando aparecieron estas dos a interrumpir mi campo de juego obligado por mi jefe, Arturo Sesgo, quien seguramente estaría esperando mi respuesta.

—Nos estamos dando cuenta del poco lugar —dijo mi tía mientras buscaba dónde apoyar el paquete de masas finas—. Pero nosotras estamos acostumbradas a dormir en una silla. ¿Cuántos meses, años, estuvimos cuidando al abuelo en el hospital? Ahí, sentadas como gárgolas humanas sobresaliendo de una pared fría, noches enteras esperando la muerte que nunca sucedía. Nadie se hacía cargo, ni tu padre ni Adolfo; uno porque estaba lejos, el otro porque se hacía el oso. Dejo a tu criterio cuál es cuál. Bandidos los dos. Hermanos de mierda…

La disertación comenzó a sonarme como una letanía de fondo en alguna iglesia a cuyo culto era ajeno. No sabía cómo hacer para escapar, o mejor dicho para que ellas se fueran.

Mientras mi tía seguía monologando y gesticulando como una napolitana —a pesar de que siempre dijo haber nacido en Roma—, mi prima me hacía guiños tan imperceptibles para mi tía como para mí. Algo parecía querer anunciarme. No recordaba siquiera su nombre. Acuñé unos cuantos hasta que recordé que con mis primos varones la llamábamos Adelle —aunque no sé si era el nombre real—. Ella era mayor que yo, unos ocho o nueve años. Había sido muy bella. A todos los primos nos sacó del letargo infantil para transformarnos en adolescentes viriles. A partir de una situación particular, velada, se armó el gran lío en la familia. Parece que ella también sacó del letargo matrimonial a mi padre y al tío Adolfo, razón por la cual los dos desaparecieron.

Mi abuelo quedó con un trance psicosomático al que no se le encontraba solución. Uno de mis primos dijo que seguramente su única nieta también lo había despertado de su viudo letargo. De esa tremolina me enteré mucho después, cuando ya había decidido trasladarme a Torino para hacer alguna licenciatura. En realidad pretendía licenciarme de estar metido en una familia perversamente bucólica. Quien me lo dijo —sin ninguna intención, pues no sabía que yo tenía algo que ver con mi prima Adelle— fue Moe, mientras bebíamos en la terraza unas cervezas que destapábamos al finalizar nuestras tareas. Allí nos pasábamos un buen tiempo durante las noches de verano. Él me contó su debut sexual, como todo muchacho cuando no tiene de qué hablar con algún amigo reciente al que empieza a considerar íntimo justamente por esa confesión:

—Viajábamos en el camión con mi primo, llevando y trayendo muebles desde Milán hacia Génova; viajes aburridos. Hasta que él me ofrece: “¿Quieres debutar? En el próximo pueblo hay una mujer que lo hace por dos pesos, o por nada…”. No es la forma en que pretendo tener sexo, le dije. Mi primo comenzó a hacer maniobras raras con el camión, me hacía asustar a propósito, temí que chocáramos. “Así es el sexo por primera vez, debes atreverte; si la que te guía tiene experiencia, podrás salir ileso; en caso contrario puedes convertirte en un maricón…”. Las palabras de mi primo me dejaron más asustado por el sexo que por el choque.

»Entramos con el camión a Busalla; mi primo dio dos bocinazos y salió la mujer, mucho mayor que yo. Era bella, en cierto sentido, pero se la notaba gastada, como atontada. Miraba para arriba como si estuviera bajando la madonna santa dentro de su frente; sobre su nariz, bastante parecida a la de Sofía Loren. En eso me concentré cuando me insinuaba que la penetrase, dentro del acoplado del camión. Solo pensando que era Sofía Loren pude llegar a buen término. Al principio no lograba excitarme a pesar de las argucias que proponía la mujer. Cada intento de ella resultaba más repudiable para mí, hasta que me centré en su nariz y en Sofía Loren. ¿Es que siempre ha de haber un tercero en una relación de dos? —preguntó Moe.

No supe qué contestarle. Lo peor vino después, cuando siguió contando:

—“Te acabas de convertir en un hombre, Máximo”, dijo mi primo mientras me daba palmadas en el hombro. Luego, durante todo el trayecto, me contó situaciones de la familia de la parecida a Sofía Loren. Una familia de pacotilla. Esa mujer se había acostado con todos sus primos, tíos y, lo peor, con su abuelo. Este tenía una panadería en el pueblo. La voz se corrió muy rápido. El viejo se enfermó, los tíos de la mujer se mandaron a mudar. Uno de ellos dejó a su hijo y a su esposa, quien falleció de inexperiencia vital cuando se enteró de la hecatombe. Al final, dicen que en el pueblo quedan solo ella y la madre, atendiendo la panadería del abuelo muerto…

Cuando Moe terminó su relato, yo ya me había bebido toda la lata de cerveza. Pisoteé el envase hasta dejarlo chato como mi alma. Nunca le dije a él que era yo quien había sido abandonado por su padre. Ni que la mujer que lo hizo debutar a él era la misma que lo había hecho conmigo —y con toda mi parentela masculina—.

Ese secreto lo guardaba muy oculto, aunque todo el mundo lo conocía —según las palabras de mi vecino—. Nunca había advertido que mi prima Adelle se pareciera a Sofía Loren; tal vez esa data me serviría como quimera, pero el hecho había sido real, no fantástico ni utópico como la definición del diccionario.

Pensándolo a la distancia —con la cháchara de fondo por parte de mi tía—, mi hartazgo me estaba llenando de furia; comprendí que me estaba sintiendo con la cabeza de león, de Moe, y la mía, de cabra. Estaba realmente encabronado con mi tía. Creía haber dejado atrás aquel evento fatídico. Sin embargo, ella seguía preguntándome cosas que yo no oía ni quería escuchar, y mucho menos contestar. Mi prima seguía con sus guiños inútiles.

—Me tengo que ir, tía. Trabajo y llego tarde —dije mientras me abría paso hacia el único ropero que había en el lugar para vestirme delante de ellas. Al verme desnudo, Adelle —demasiado pálida, más que nunca— se mordió el labio inferior, mientras mi cola de dragón brotaba como una mandrágora perversa para tragarse a mis parientas.

Mandarinas

Como pude espanté a mi tía y sus residuos —incluido el paquete de masas finas sin abrir—. Las apuré para subir al ascensor.

—Suban, caben dos, voy por la escalera —dije, empujándolas hacia el interior de la cabinita. No les di tiempo a hablar; pulsé el botón del ascensor y corrí escaleras abajo, para tratar de escapar en el piso noveno hacia el sector de las oficinas y salir por la entrada —o salida— de la Via Montebello.

En el trayecto me pregunté cómo habría conseguido mi tía la dirección, y sobre todo cómo había conseguido encontrar el montacargas que nos llevaba al décimo piso.

—Te has retrasado, Yute… ¿Qué pasa? Te noto pálido, desencajado. No es bueno estar así para empezar con las pesquisas… —sentenció mi jefe.

La aparición de mis parientas me había remitido a mi personalidad anterior, en Busalla. La timidez y la inseguridad me empapaban el alma. No tenía siquiera un espasmo de aire para contestarle al jefe. Me miró con compasión, tomándome de los hombros.

—Perdón —expresé con inusitada timidez.

—Vamos… —Me sacudió como aquella vez en que me había enhebrado el ánimo, cuando lo conocí siendo yo camarero en “La Hilandería”. “Tú estás para otra cosa, no para trabajar aquí”, me había dicho, zamarreándome los hombros como lo estaba haciendo en ese momento.

La vibración me hizo reaccionar; mis células se reciclaban en cada empujón que me iba dando.

—Gracias… —le dije.

—Ahora viene lo mejor o lo peor, según te encajes o no en tu resina espiritual…

—¿Qué…?

—Nos envuelve un halo que no podemos embadurnar con falsas expectativas ni opiniones o injerencias ajenas. Sobre todo familiares. —Cuando dijo eso, supuse que el jefe sería vidente. ¿Cómo sabía de mis parientas?—. Poco a poco te irás enterando del plan —dijo, mirándome con dulzura y confianza. Me trataba como a un hijo—. No sé cuánto tiempo viviré, pues mi vida corre tanto peligro como la tuya. De hacer las cosas bien, saldremos invictos los dos. No te atosigues ante los hechos que se te aparezcan. No escatimes esfuerzos, ni te dejes acobardar. A partir de ahora, cada situación que se te presente será la punta de un hilo para tejer la quimera. Puede ser también un “collar de quimeras”. Cada experiencia será una punta. Recuérdalo. —Me dio otro sacudón que me hizo recordar el corcoveo de mi prima la primera vez que tuve sexo.

No quería emitir palabra; estaba recién escapado de mi pasado. No sabía qué habría sido de mis parientas. Ojalá se hubiesen ofendido y hubieran tomado el camino de regreso al pueblo.

—Toma lo que te acaba de pasar en tu casa como el prefacio de una novela que está por empezar. No deseches nada.

—Tuve sensaciones raras, Arturo. Anoche sentí que tenía una cola de dragón. Me asusté. —Se lo conté balbuceante, inseguro; hasta que me dio otro sacudón.

—Basta… Eso será normal. No descartes nada, ni siquiera los sueños o las sensaciones fantásticas. Esas son las principales.

—¿Cuál es el motivo de esto? No entiendo —dije.

—Todo a su tiempo, querubín… Te irás enterando a medida que te vayas entrenando… Toma. —Me dio un sobre—. Ábrelo cuando estés solo. Allí hay instrucciones.

—Gracias…

La Via Roma estaba repleta de turistas, por lo general visitan Torino en verano. Me refugié en el bar de una recova. Había ido allí varias veces a pedir trabajo, antes de que me contratasen en “La Bottega”; donde pasé a trabajar luego de “La Hilandería”, regenteada por el Conde —un fulano amigo de Arturo, de quien él me rescató—.

Bebí un café y comí un panino de prosciutto. Eso me hace subir la presión. De todas formas, estaba mejor que cuando había llegado al estudio de mi jefe. Encendí un cigarrillo y me dispuse a abrir el sobre. La solapa estaba tan engomada que me resultaba difícil hacerlo sin romper lo de adentro. Pedí un cuchillo al camarero.

—Hola, Augusto… ¿Todo va bien? —preguntó. Lo conocía de los andares de camareros por las recovas. Siempre nos encontrábamos al terminar los turnos.

Mi nombre es Augusto Tavella, pero Arturo me puso el mote de “Yute”. Quise cambiar ese apodo, pero a mi jefe le causa gracia y me sigue llamando así. No pude remediarlo. Moe me llamaba Augusto, porque decía que yo tenía el don de la preponderancia fabulera.

Cuando el camarero me trajo el cuchillo, el cigarrillo estaba escupiendo sus cenizas sobre el sobre. Me había olvidado de pitar, absorto en la ansiedad que me producía el contenido de lo que me acababa de dar el jefe.

—¡Se te quema el sobre, Yute! —gritó el camarero; no recordaba su nombre.

Lo apagué con una servilleta de tela; usé delicadamente el cuchillo para rasgar el sobre y metí la mano adentro. La boca de una piraña me mordió la mano. La saqué de prisa. Con sorpresa vi que adentro solo había un montón de billetes atados con una goma elástica. No quise sacarlos del sobre para no levantar suspicacias entre los comensales. Una nota estaba sobre el primer —o último— billete. “Esto es para empezar. Suerte”.

Supuse que la piraña sería una advertencia en relación con el uso del dinero. Intuí eso, pero mi olfato siempre falla, por lo tanto no me sentí muy seguro. De todas maneras, no usaría el dinero para otra cosa que no fuera la búsqueda —o descubrimiento— de las quimeras.

No pretendía volver a mi apartamento en toda la jornada. Pensé en ir a dormir a un hotel para no encontrarme con mis parientas. Supuestamente me andarían esperando en los alrededores del edificio, comiéndose los codos y las masas finas de la panadería de mi abuelo.

Solicité una habitación en el Attic Hostel, un mísero hospedaje en la Piazza Pietro Paleòcapa. Me quedaba cerca, y lejos de mi tía.

Me alojaron, como el nombre lo indicaba, en un altillo con vista a la plaza. Lo alquilé por dos días. Supuse que mis parientas se hartarían de esperarme y se mandarían a mudar. La cama era de dos plazas. Guardé el sobre dentro de una gaveta disimulada en el fondo de un ropero antiguo —tanto como el lugar—; tal vez allí dentro podría encontrarme con los secretos de Narnia. Me reí de mi propia fantasía; sin embargo la puerta crujió, y se abrió sola.

—Gracias por el dinero —dijo una bella joven de aspecto irlandés, de cabello anaranjado como una mandarina supermadura a punto de caer.

“Cada situación que se te presente será la punta de un hilo para tejer la quimera”, me había dicho el jefe.

—De nada, pero no es para ti ese dinero —contesté, tratando de que no supurara mi locura más de la cuenta.

—Lo sé, pero yo soy la encargada de administrarlo. Gracias por confiar…

La muchacha desapareció dentro del ropero. Intenté buscarla, pero, lógicamente, no estaba. Ilógicamente estaría dentro de la gaveta donde había puesto el sobre.

La abrí. No había sobre ni pelirroja.

Me tumbé en la cama y miré el techo de tablones de madera antiguos como mis miedos.

Me fumé un Parliament largo sin sacar la mirada estampada sobre mi infortunio. Cuando las cenizas quemaron mi pecho, apagué el pucho en un cenicero con la sigla del hostal: AH.

Supuse que ese “Ah” vendría a ser un mensaje. Una admiración para algo o alguien. También podría significar un “darse cuenta de algo”.

Bajé a la planta baja con la intención de escapar de mí mismo. En la conserjería estaba la muchacha de pelos color mandarina —madura—. Me hizo una mueca de asentimiento.

—¿Guardaste el sobre en la caja fuerte? —le pregunté.

—Obviamente…

Salí hacia la recova, estaba por anochecer. No sé cuánto tiempo —real— habré estado en la habitación. Para mí habían sido solo unos minutos. Para la cronología, al menos cinco horas.

¿Cómo había entrado la Mandarina en el ropero? ¿Habría una puerta detrás? No quise subir nuevamente. Me dirigí a la plaza en busca de un bar para tomar un trago.

Prefería vino rosso antes que cerveza. No sabía si contaba con dinero suficiente dentro de mi billetera particular. Encontré un billete de cien euros, que no sabía de dónde había provenido. No soy de tener tanto dinero en un solo billete. Verificada mi economía, me sumergí en una mesa exterior, ataqué el paquete de Parliament y traté de dilucidar quién sería Pietro Paleòcapa.

Se me ocurrió ir anotando los datos, tal como me había dicho el jefe: la Mandarina, Pietro Paleòcapa… ¿Qué otra cosa había surgido? No recordaba.

El humo del Parliament me llevó hacia una sensación acuosa, infértil como el paso de las modelos sobre la pasarela: con el pensamiento en cualquier cosa que nada tiene que ver con el vestido que portan. Mi energía se convirtió en el azulado humo del cigarrillo.

—¿Qué se va a servir? —preguntó una mujer gorda, de pelo tan colorado como la muchacha del hostal. Dudé sobre si estaba en Torino o había caído en Irlanda a través de algún efluvio fantástico.

—Una copa de Barolo rosso. El primer plato, fritto misto alla Piamontese; el segundo, brasato al Barolo, para no desentonar con la bebida. Seguramente le pediré otra copa…

—Le conviene la botella.

—Muy bien. Una botella de Barolo, entonces…

—La servimos en pingüino…

—Da lo mismo, gracias.

—¿Postre?

—Ya veré el lugar que queda en mi estómago.

La camarera —o tal vez dueña— se retiró haciéndome un guiño parecido al de la que se había llevado mi sobre con dinero.

Tal vez era la madre, hermana o tía. Cuando me vino a la cabeza la mía, me comenzaron las comezones. Hubiera necesitado un sacudón por parte del jefe. Nomás pensarlo, sentí que alguien me tomaba de los hombros desde atrás.

—No puede ser que todo se me aparezca al pensar. No debiera pensar… —le dije.

Era el camarero de cuyo nombre no puedo acordarme. El del bar de la recova en Via Roma.

—¿Qué haces aquí? —me preguntó—. Esta no es “nuestra” zona.

—¿Y tú? —Ya estaba frente a mí. Su sacudón me dio fuerzas.

Nunca habíamos hablado demasiado. Cosas triviales para pasar el tiempo cansado, ese que queda pululando en el cuerpo cuando se termina la jornada luego de atender reclamos de gente que pretende tener todo rápido en su mesa.

—Vine aquí porque me harté de la Via Roma, llena de turistas. Recién acabo mi turno. Hacía rato que no te encontraba. ¿Dónde trabajas?

Me quedé tan callado como mi conciencia, absorta en intríngulis desafiantes para mi mediocre idiosincrasia.

—En un estudio… Hago trámites —dije—. Nada importante. Al menos no me la tengo que ver con clientes de bar. Los peores. Reclaman todo.

—Exacto. Incluso ofertas indecentes…

—….

Quedamos en silencio. Hasta que lo invité a sentarse. Le hice un gesto a la Mandarina Mayor para que trajera otro vaso junto al vino, algo que estaba deseando como si fuera el aire confinado por el Parliament.

—¿Fumas? —ofrecí, mostrando los pocos cigarrillos que quedaban en la cajetilla.

—No, gracias. Dejé hace un tiempo… —rechazó el sin nombre.

Cuando la Mandarina Mayor trajo el vino, tomé el pingüino de loza y serví un trago en mi vaso para catarlo. Eso de traer un Barolo abierto me hacía desconfiar de su calidad. Seguramente eran restos de botellas mezcladas. Tuve razón. Le serví al que no sabía cómo llamar. Él también constató la ausencia de auténtico Barolo —rosso—. Brindamos por el encuentro casual. Aunque la casualidad sabía que no tendría vigencia a partir del día en que mi jefe me encomendó quimeras.

David el efebo

—¿Dónde vives? —preguntó el sin nombre luego de beber el primer trago del falso Barolo.

—No vivo, subsisto… —contesté.

—Como todos, entonces. Eres un ser normal; pero no aparentas serlo. —Me quedé callado. No sabía a qué se refería—. Tienes algo de lo que los demás carecen. Lo puedo percibir apenas conozco a una persona. Pocas veces me confundo. Cuando esto sucede, me resulta fatal. Me sucedió con una chica. ¿Te acuerdas de aquella que trabajaba en el bar de la recova? A veces venía con nosotros después de la jornada…

—Sí, un vago recuerdo.

—Con ella me sucedió algo que cuando tengamos más confianza te contaré. Espero no equivocarme contigo. —Bebió otro trago del vino asqueroso. Su cara no demostraba nada: ni gusto, disgusto o placer. Miraba el pingüino del vino como si fuera un amigo de toda la vida.

Había dicho: “cuando entremos en confianza”. Me pregunté cuál sería el momento en que una persona entra en confianza con otra. Nunca había tenido amigos verdaderos. Podría decir que Moe era uno, pero no le tenía la suficiente confianza a pesar de que ambos hubiéramos debutado con la misma mujer, que encima era mi prima.

—¿En qué lugar sobrevives, Yute? —me preguntó de pronto. El pingüino había cambiado el frente porque me serví otro trago con tal de rellenar un silencio incómodo, poco confiable.

—Sobrevivo en un décimo piso, es decir en la terraza de la Mole Antonelliana. ¿La conoces? Allí tengo una guarida; pero hoy estaré en un hostal. Me quedaré allí dos días por un asunto familiar.

—Ah… —Su exclamación coincidía exactamente con aquella sigla del cenicero del Attic Hostal. No había tenido en cuenta esa exclamación vacía; no era de sorpresa ni de augurio positivo—. Necesito pasar la noche. Tuve que dejar súbitamente mi guarida antes de ir a trabajar al bar. No quiero volver porque discutí con la dueña. Soy de los que se intrinca fácilmente; prefiero ir a buscar mis cosas cuando esté más calmado.

—Renté una habitación doble, pero la cama es una sola, grande. Si no te molesta…

—Pago la parte, amigo, no te preocupes. Es una cuestión de salvación personal.

Nunca había dormido con un desconocido; aunque él no lo fuera, faltaba esa confianza que él mismo dijo no existía entre nosotros. Ni siquiera había compartido cama con una mujer. Solo ratos, pero nunca quise que se quedasen a dormir toda la noche. Trataba de acompañarla a su casa para que se fuera. Odio amanecer con personas extrañas. Al despertar no estoy en mi eje, no puedo conectarme y odio que me dirijan la palabra.

No sabía cómo me las arreglaría con ese sujeto, del cual todavía no sabía el nombre. Algo me sugería que no se lo preguntase. Esperaba que naciera de él mismo presentarse.

—¿Qué se va a servir el señor? —preguntó la Mandarina Mayor.

—Gracias por lo de señor… —contestó el sin nombre—. Soy un simple empleado como usted. Aunque parece dueña… ¿No es así?

—Exacto —contestó la mujer, alegre de que alguien se hubiese dado cuenta. Le cambió la cara, se tornó más rozagante y alegre. Sus mejillas se colorearon como si se hubiese maquillado con rubor. Me pareció una mujer del siglo XVI que atendiera una taberna de campo. Todo se transformó. Incluso al sin nombre comencé a registrarlo como un caballero, con tricornio y camisa con mangas de encaje que le impedían apoyarlas sobre la mesa; tal era el fin de aquellas mangas: que los brazos siempre flotasen por encima de la cintura. Eso los hacía más finos.

—¿Son hermanos? —preguntó la Mandarina Mayor.

Salí del siglo XVI para enfocarme en algo que diera cuenta de que nosotros podríamos tener alguna relación parental. Él, rubio, con cabello grueso y lacio, de labios rosados, anchos; germánico. Yo, con rulos marrones, brazos peludos y barba crecida. Él, lampiño.

—No —contestó el sin nombre, sin dar más explicaciones.

No podrían darse, pues no existía ningún tipo de concepto que pudiera unirnos. Ni siquiera éramos compañeros de trabajo, sino comensales esporádicos de un mismo rincón. Nos estaba tocando comer en la taberna de una mujer anaranjada como una mandarina madura.

Mi compañero de mesa miró la carta —una prolija fotografía de la campiña piamontesa, enmarcada en cuero, con los —pocos— platos que ofrecían.

—Lo mismo que pidió el señor —ordenó el sin nombre.

—Gracias por lo de señor… Supe ser un simple camarero como usted, compañero de mesa. —Él levantó la copa y volvió a brindar.

—Lo sabía —dijo la Mandarina Mayor—. Por eso puse a cocinar un poco más de fritto y brasato, para no hacer esperar a quien estaba segura de que iba a llegar. —La mujer se retiró quitándole la carta al sin nombre como si fuera una pelota de rugby en un partido de vida o muerte.

—¿Qué quiso decir? —preguntó el sin nombre.

—Ni idea. Dejemos las cosas pasar… —Temía envolverme en alguna conversación que delatase mi misión.

Había algo en la mirada del sin nombre que me impedía mirarlo directamente. El color de sus ojos era raro. Parecía un gato; algo intuí dentro de sus pensamientos que me provocó entre pavor y encanto. Sensaciones absolutamente contradictorias y fascinantes a la vez. Como el momento previo a la eyaculación.

En los primeros años de la escuela elemental, hacíamos concursos para ver quién podía eyacular primero y más lejos. Nunca pude ganar, no lograba alcanzar excitación dentro de una feroz competencia que, lejos de producirme placer, me llevaba hacia el dolor (no solo físico, sino emocional y mental). Las veces en que lo lograba, a destiempo de los demás, solía sentir una tremenda culpa. Ese momento previo me llevaba a la misma contradicción que estaba sintiendo cuando intentaba mirar a los ojos a mi compañero de mesa.

—¿Qué pasa, Augusto? —me preguntó.

—Nada… —contesté. Por suerte trajeron la comida, y esto hizo que se bifurcase el entuerto.

—¿Tiene algún vino en botella? ¿Sin destapar? —preguntó el sin nombre. Me había ganado de mano. Estaba por hacer la misma pregunta.

—Por ser ustedes, les traigo un Barolo auténtico. A este pingüino no se los cobro.

—La botella la pago yo —dijo el sin nombre.

—A medias, como todo —agregué.

La Mandarina Mayor se fue hacia la cocina portando al pingüino como si fuera el alcahuete de una mentira fatal.

El Barolo auténtico nos hizo sonreír. Degustamos el primer trago con delicada paciencia, como para denostar la mezcla anterior. Los labios del sin nombre habían quedado teñidos de púrpura por el colorante del contenido del pingüino. Tal vez sus vísceras. Yo debía tener la misma tintura que mi esporádico comensal.

—¿Tengo los labios teñidos? —pregunté.

—El corazón tienes teñido, amigo. Lo estoy viendo —dijo, dejándome atónito—. Pero con tono púrpura. —Cuando lo miré, sorprendido, sentí clavarse en mi tintura cardíaca una flecha envenenada. Recordé a Puck, Titania y el descalabro de Sueño de una noche de verano.

Trataba de no pensar, sino de dejarme llevar por las casualidades causadas por el sujeto que tenía en frente.

Nos fumamos un Parliament en silencio.

—Estos cigarrillos son una porquería —dijo—. Me siento una modelo frívola desfilando por la pasarela hacia la nada. El cuerpo se me afloja, soy una nube… —se rio, haciéndose el payaso. No sé si por burla o por miedo.

—Sí. A mí me pasa lo mismo —dije, soplando el humo ambiguo.

Pagué con los cien euros que no sabía de dónde habían provenido. El billete era tan nuevo como mi misión. Estaba seguro de que no era uno del sobre. No podía recordar quién me lo había dado. La cuenta fue de treinta euros.

—Toma veinte —dijo el sin nombre dándome un billete más nuevo que el mío.

La Mandarina Mayor trajo el vuelto. Setenta euros en billetes novísimos. Tomé los cincuenta, le dejé veinte a la Mandarina Mayor.

—No acepto propinas. Soy la dueña —dijo, y me entregó el billete. Se lo devolví al sin nombre. No lo quiso. Se lo terminamos dando a un artista callejero que tocaba deliciosamente el “Divertimento en Re Mayor” de Mozart, con un violín que seguramente era heredado —de eso me hice la ilusión yo mismo—. Esa música la había escuchado innumerables veces, ya que Moe era fanático de la música clásica —y del violín—. En una oportunidad —para su desgracia—, me puse a estudiar ese instrumento. Tuvo que rogarme que lo hiciera cuando él no estuviera en casa.

—Ahhh… —exclamó el músico cuando vio en el sombrero los veinte dólares. Esa exclamación con la sigla del hostal no la tenía incluida en mi repertorio.

***

En la conserjería del AH no había nadie. Ni la Mandarina Menor ni el hombre que atendía cuando alquilé la pieza. Quise avisar que llegaba con otro huésped, pero, ante la ausencia y nuestro andar desequilibrado por el Barolo, subimos directamente a la habitación del altillo.

—¿Me puedo dar un baño? —preguntó el sin nombre.

—Puedes hacer lo que quieras; la habitación es compartida —como sería la cama—.

Mientras él se duchaba, inspeccioné el fondo del ropero. La madera que estaba apoyada en la pared no tenía ninguna puerta que le permitiera entrar a una persona, aunque fuese colorada y pequeña como la Mandarina —Menor—. La gaveta seguía allí, vacía. Separé el ropero de la pared por si había una puerta escondida detrás. Estaba simplemente la pared, despintada; como si hubieran dado la última mano de pintura sin correr los muebles. La primera impresión que me dio fue que había una puerta. Pero era simplemente el cambio de coloración —y la humedad—. Palpé la pared; los hongos me hicieron erizar la piel. Una pálida sensación de estar acariciando la panza de un sapo. Volví a poner el ropero en su lugar y me quedé mirando nuevamente los tablones del techo, mientras aspiraba el humo de las modelos hacia el vacío.

La humareda que provenía de la ducha comenzó a mezclarse con el Parliament. Este último, azulado; el que provenía del baño, ocre como siempre había sido mi vida.

Me fascinó ver la mezcla, las densidades diferentes provocaban remolinos que formaban figuras fantasmales. Algunas parecían bailarinas danzando ante mi desesperación. De pronto, entre la nube gigante, tornasolada, que se había creado, apareció el sin nombre tan desnudo como Adán; húmedo como los hongos detrás del ropero.

El agua hacía su cabello más oscuro, como los —pocos— vellos que sobresalían desde el centro del pecho y formaban un triángulo con la punta hacia el mentón, con un hoyo inaudito. Parecía que le hubieran clavado un formón cuando lo crearon. Podría haber sido Michelangelo. El vello púbico tan negro contradecía la parte superior del cuerpo esbelto, tan proporcionado que dolía mirarlo. Una mezcla del Efebo de Kritos con el David de Buonarotti.

—¿Conoces la alquimia de la mandarina? —preguntó, sacándome del éxtasis. Nunca antes el cuerpo de un hombre me había provocado la sensación inenarrable que estaba atravesando mi corazón sucio de mal vino —como había dicho quien me estaba enfrentando con su belleza—.

Siempre me había preguntado en qué consistía la belleza o la fealdad. Al ver esa imagen a los pies de la cama doble donde yo estaba echado, comprendí que depende de la proporción de las formas; los ángulos, las ondulaciones.

Una regla que no sé si es aplicable a todos los cuerpos y objetos. No me importaba dilucidar sino simplemente observar con todo mi ser. No solamente con los ojos.

Ob-ser-bar. Qué palabra… “Captar con todo el ser a alguien encontrado en un bar”. Me reí. Estaba borracho o sublime por el Parliament —como una modelo a punto de caer en la nada—.

—Ey… ¿Conoces la alquimia de la mandarina? —preguntó David el Efebo —acababa de bautizarlo—.

—¿Qué? —pregunté, más asombrado que la AH del cenicero—. ¿Mandarina?

—Sí. Mandarina. ¿Has visto acaso los gajos de una mandarina?

—Cómo no…

—¿La cáscara?

—Claro…

—Te enseñaré la alquimia de la mandarina. ¿Te importa desnudarte como yo? —Ya me había sacado la camisa. Solo restaba el pantalón y el bóxer. No llevaba medias, y las sandalias me las había quitado no bien entramos en la pieza. Una costumbre que adopté desde que vivía en el décimo.

—Me da pudor. Me daré una ducha para justificar el streap tease —dije risueño. Él no se inmutó.

Mientras me duchaba captaba la diferencia entre las proporciones de ambos cuerpos. Me sentía un toro comparado con la gracia de un ciervo, la que tenía David el Efebo. Mi cabello crespo y negro, mis piernas demasiado morrudas, mis vellos pectorales más diseminados que el prolijo triángulo suyo, que parecía pintado por la mano grácil de Pablo el veneciano.

—Cómo puede ser que un cuerpo masculino me provoque tanto dolor —me dije bajo la ducha tibia. Una mujer desnuda me causa otro tipo de placer, más tierno, suave. Este era tan doloroso como una fatídica pelea entre dos titanes imponentes—. ¿Qué querrá? —me pregunté. Trataba de no pensar y dejarme llevar, como había dicho el jefe. Además, estaba a punto de recibir la alquimia de la mandarina. Tal vez esa fuera la primera quimera.

Cuando salí del baño David el Efebo estaba en la misma posición, como si hubiera sido la estatua en un museo: con su frente hacia los pies de la cama —con la huella de mi cuerpo sobre el plumón que la cubría—.

La espalda de David el Efebo era aún más dolorosa. Su cintura cabía exactamente dos veces en el espacio que había entre sus hombros. Esferas prefectas. La columna vertebral marcaba un canal oscuro que moría entre otras dos redondeces que maquinaban algún subterfugio oculto. Se me vino inmediatamente el hueco donde confluyen todos los gajos de una mandarina recién pelada.

—Aquí estoy —dije. Él giró. Quedamos enfrentados.

Teníamos la misma estatura, pero me sentía un hipopótamo. Las proporciones huían de mi cuerpo como me hubiera gustado hacerlo a mí, para escapar de la situación que me provocaba tremenda vergüenza.

David el Efebo me tomó de los hombros y me sacudió como lo había hecho cuando llegó a la mesa de la Mandarina Mayor. El sacudón me alteró los pensamientos, me dejó en blanco.

—Empecemos a pelar la mandarina —dijo—. La piel. Sabes que es un órgano, ¿no? Como cualquier otro. Arranquémonos la piel, descubrámonos. Podemos usar los dedos, la lengua, los labios, incluso la nariz.

»La alquimia de la mandarina es una quimera. No sabemos a dónde se puede llegar. Utopía, no fantasía. Algo utópico es posible. —Puso sus dedos sobre los flancos de mi cuerpo y comenzó deslizarlos como si arrancara suavemente la cáscara de una mandarina. La piel se iba, pero mi cuerpo quedaba a la intemperie contra una tempestad lúdica, lujuriosa, desconocida—. Lo importante es descubrir el espacio entre los gajos. No tocar los gajos, sino ese sitio eterno que hay entre ellos. —Me pulsaba entre los músculos intercostales, uno a uno, como gajos. Cada vez que apoyaba sus dedos en ese espacio vacío me abría el alma, y me sumergía en caminos inconsistentes pero verdaderos. Hice lo mismo que él. La tersura de su piel blanca y suave me llevó a buscar esos intersticios como si fueran perlas de oro. Su cuerpo parecía de mármol, caliente. Duro el músculo, pero blando entre los gajos jugosos.

Cuando arribé al centro de su pecho, el triángulo de vellos me incendió la lengua. Con ella lamí el vacío de la nada, introduciéndola en medio de un corazón real. Me estaba alimentando de una sangre melosa, como el vino Barolo. Sus pectorales eran los gajos. Sus hombros… Entre ellos, miles de espacios vacíos que llevaban al torrente de la informalidad. Ya no existían proporciones ni en su cuerpo ni en el mío. Estábamos absolutamente pelados. Una mandarina impoluta.

—Los filamentos blancos sobre los gajos son nuestras venas o arterias, síguelos frágilmente —ordenó. Ya no tenía sentido seguir, ni parar. Simplemente debía estar en ese sendero sin principio ni final—. Busquemos el hueco infinito y oscuro donde confluyen todos los gajos —anunció como si fuera el capitán de un barco a pique hacia el fondo del mar. Abrí con mis dedos sus nalgas; era lo que tenía a mano. Él hizo lo propio aunque ya no existieran dos cuerpos sino doce gajos, catorce o mil.

La mandarina se deshizo cuando entramos en el túnel eterno. El jugo se derramó por todos los canales existentes entre gajos.

Me desperté abrumado, acostado. En ningún momento nos habíamos echado en la cama; sin embargo yo estaba cubierto por el plumón, húmedo de mandarina estrujada. Sudado. Solo. David el Efebo había desaparecido. Lo busqué en el ropero, en la gaveta. Encontré un zumbido dentro de mi corazón. Me dolía tanto la cabeza que no podía estar parado. Caí nuevamente en la cama que nunca fue compartida.

Sobre la mesita había treinta euros en dos billetes nuevos. Sentí lo que las prostitutas. Me di asco y culpa. No sabía lo que había pasado. ¿Sueño, realidad? Lo que importaba era que había sido una quimera. Debía redactarlo.

Me bañé presuroso. El cuerpo estaba pegoteado. No quería perder la sensación de haberme deshecho en un flujo infernal, anaranjado. El jabón líquido suplantó el jugo de mandarina. El agua no pudo quitar el dolor de cabeza. Mientras me secaba, era una mandarina desgajada. Aún me sentía sin piel, o con la piel tan gruesa que abarcaba el cosmos. “Un órgano”, había dicho David el Efebo.

Tomé los billetes de la mesita de luz y bajé para comprar un analgésico. Tal vez mi compañero de alquimia se había ido a trabajar. Tenía turnos rotativos, como yo cuando era mesero.

En la conserjería estaba el hombre que me había atendido al principio.

—Tengo algo en la caja fuerte —dije.

—No tenemos caja de seguridad aquí… —contestó, dejándome más pasmado de lo que estaba.

—La muchacha pelirroja me dijo que había puesto allí un sobre —refuté.