8,49 €

Mehr erfahren.

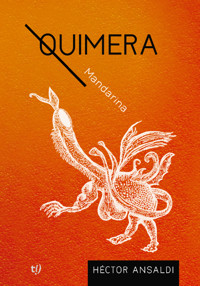

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

ROTOS SI. RIDÍCULOS TAMBIÉN. DERROTADOS JAMÁS. Un desfile de personajes que lucen con nobleza su absurda humanidad. Maravillas y penurias de unas vidas tan corrientes como inverosímiles, donde se descubren los lugares menos conocidos -o advertidos- de la cotidianidad. Historias de vida con nombre propio, a medio camino entre la realidad y la fantasía que se unen por el mismo reflejo de humor y sordidez en este insólito «Catálogo de personajes miserables> Heredero de Anton Chejov, Raymond Carver e Italo Calvino, si algo le faltaba a la vasta y premiada producción artística de Héctor Ansaldi era este libro de cuentos que no podremos dejar de leer y releer, poniendo un paréntesis en nuestras preocupaciones para entrar en el a atrapante mundo de unos antihéroes tan reales y humanos como nosotros mismos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Ansaldi, Héctor Daniel

Superantihéroes : catálogo de personajes miserables / Héctor Daniel Ansaldi. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

356 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-232-3

1. Antología Literaria Argentina. 2. Antología de Cuentos. 3. Cuentos. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Ansaldi, Héctor Daniel

© 2023. Tinta Libre Ediciones

superanti héroes

Héctor Ansaldi

Prólogo a la primera edición

Por la excelentísima Licenciada Sra. Liliana Gioia

Tendré que ser obvia y decir lo que todos sabemos, que Héctor Daniel Piripincho Ansaldi, es un artista múltiple integral, que se admiran sus obras pictóricas, sus murales, sus arquitecturas escénicas, dramatúrgicas, métodos de enseñanza teatral desarrollados con y desde el cuerpo y por supuesto su entrañable e histórico personaje Piripincho, del que siempre seguiremos disfrutando y aprendiendo. Yo, por ejemplo, aprendí a no escatimar entrega en las animaciones infantiles, Piripincho podía estar 7 horas animando un cumpleaños infantil y gratuitamente, en una casa desconocida, trepando escaleras para llegar a distintas terrazas y los niños desde el patio gritando “Bajate ya tírate ya” y la familia adulta del cumpleañero, en orgía siguiéndolo por la casa con tortas y sándwich, para demostrar un agradecimiento tan extenso como la entrega ininterrumpida del Piri.

Conoceremos a través de este libro esperado, a un Ansaldi narrador de cuentos breves, a un Ansaldi que es para mí, el mejor, dentro de su variada literatura.

Escribe desde lo que sabe, y desde allí despega a situaciones fantásticas a veces, exacerbadas; otras que nos dejan sin aliento. Y digo que escribe desde espacios que conoce, porque Ansaldi inaugura su descomunal pasión por el teatro, en Norteamérica cuando con 15 años, viaja para estudiar allí, en prestigiosas instituciones teatrales. Por eso los cuentos de Ansaldi que transcurren en Nueva York, tienen la verosimilitud de quien conoce el olor y el dolor de sus calles. Y por eso no es extraño que esos cuentos se inscriban el registro del primer Raymond Carver y su violencia, nos haga temblar.

Y cuando sus cuentos pisan suelo italiano, lo hace, al estilo de Ítalo Calvino, con el conocimiento de haber vivido varios años en Génova, recibir allí casa, comida, un espacio para sus clases de expresión corporal y un estudio de Arquitectura para ejercer la titulación que obtuvo en nuestra UNR. Pero a pesar de tanto amor recibido, prefirió volver con su familia, a Rosario, porque siempre se vuelve al primer amor.

Sus cuentos son perturbadores, sus protagonistas marginales de un mundo que no comprenden y del que escapan, a veces para terminar de hundirse. Sus cuentos pueden estremecernos y a veces hacernos sonreír cuando aparece el Ansaldi que sabe y mucho, construir y vivir con humor.

Es Ansaldi un desbordado de pasión por el Arte, sus horas diarias están llenas de escandalosa pulsión artística, sin embargo, se permite ser buen padre, mejor abuelo, amante de Vicky su compañera eterna, amigo mío… y por tanta ininterrumpida pasión, a veces temo que al igual que Vicent van Gogh, me traiga un día, una oreja cortada en demostración de su amistad, pero no, esos episodios los reserva para sus personajes que miserables o no, son siempre cercanos, porque la condición humana está tejida en esa monstruosidad y belleza y templanza y misterio.

“Decir amigo, se me figura que decir amigo, es decir ternura, Dios y mi canto, saben a quién nombro, tanto”.

Gracias por enriquecer mis días, por tu amistad y talento, Héctor Daniel Piripincho Ansaldi.

Liliana Gioia

Parte I

GRANDES MISERABLES

Ada

La vecina le había dicho:

—Cosme, por favor, cuide a la niña, tengo una urgencia…

El hombre aceptó, un poco desorientado, ya que no tenía idea de cómo cuidar un bebé. La mujer desapareció. Parece ser que la urgencia que tenía era sacarse a su hija de encima.

Cosme trató de alimentar a la niña como pudo —y le aconsejaban—: mamaderas, cucharas con leche, tenedores con arroz —triturado—; demás alimentos y formas que le indicaban los vecinos.

La niña lo miraba con ojos despiertos. A pesar de la inapetencia y la falta de alimento, no parecía decaer; por el contrario, sus fuerzas aumentaban.

Lo que sí tomaba la niña era agua. Lo hacía con pequeños sorbos desde una taza. Nunca pudo chupar una mamadera —no tenía registrados esos movimientos bucales—.

La niña fue creciendo, casi sin comer.

El idioma que comenzó a hablar era muy raro, con palabras muy distintas a las que Cosme conocía. Él se comunicaba a través de la mirada, del tacto y sobre todo de sus canciones. Sabía tocar la guitarra; en una época había sido músico de la orquesta del pueblo. En Irlanda no era fácil encontrar alguien que tocase ese instrumento. Ellos utilizaban otros como la gaita, el arpa celta o la bombarda —entre otros—. La guitarra parecía ser algo estrambótico. La niña, con la música, entraba en comunión con Cosme. Este, por las distintas actitudes —y aptitudes— que fue notando en ella, se dio cuenta en seguida que era un hada. Comenzó a llamarla Ada; para no interferir entre los vecinos. Ellos no preguntaban sobre la niña; tenían cierto recelo por verla como una discapacitada física y mental.

Cosme trasladaba a Ada en un coche que él mismo le había fabricado, recogiendo ruedas en los desarmaderos de los pueblos vecinos y maderas de su propia cosecha y diseño.

Todos veían pasar a Cosme cada mañana, cada tarde, con la niña sonriente dentro el carro.

—Tienes que comer, Ada, siento que no hago lo debido si no lo haces…

La niña lo miró con complacencia. Tenía una inteligencia distinta a los demás. No se podría decir que fuera superior: era otra.

Captaba cosas que los vecinos —ni Cosme— podían advertir. Según pasaran por determinados lugares, la niña se crispaba o parecía volar. Alternaba su movimiento al enfrentar distintas casas; como si fuera la energía de estas lo que la moviese. A medida que Cosme advertía estos movimientos, evitaba pasar por algunos lugares: La vivienda de Ann Margarett, el establo de Bognouh y otros que no pertenecían a nadie, pero que Ada rechazaba con su tensión. Cuando estaba relajada, flotaba.

—¿Por qué no utilizas eso para desplazarte, Ada? —preguntó Cosme al pescarla, de improviso, a unos diez centímetros del piso, erguida, con los brazos en alto y los pies en punta perfecta, como si fuera una bailarina de ballet.

Cuando cumplió quince años la niña desarrolló un cuerpo muy estilizado, con una proporción que no era humana sino de figurines de moda.

El Hombre de Vitruvio hubiera quedado azorado si la llegaba a ver; Leonardo da Vinci desconcertado.

Ada no era alta en comparación con las vecinas; pero al no tener punto de referencia, sus proporciones tan estilizadas la hacían parecer de una altura superior a la normal.

Cosme ya estaba cansado de darle de comer papilla con agregado de vitaminas, como le había aconsejado el farmacéutico. Los médicos no daban con la localización —ni el origen— de la supuesta enfermedad. Dejaron a Ada librada al azar, o lo que es mejor, a Cosme. Este, un día en que Ada volvió a repudiar el ungüento para digerir, le dijo:

—Vamos al Pub, Ada. Tomaremos una cerveza con un buen emparedado como el que hace Steven

Era raro ver a Cosme con el carro contenedor de niña, paseando por el centro del pequeño pueblo. Algunos jamás lo habían visto. Se reían a sus espaldas. Otros disimulaban.

Dentro del Pub, las miradas se tornaron aún más exóticas cuando lo vieron bajar con la niña en brazos. Ya era pesada con sus quince años. Su grácil figura y sus ojos rasgados como el sol de la alborada, llamaban la atención. Cuando Ada miraba llamaba a la reflexión. Un haz de luz parecía salir de sus pupilas iluminadas. Sus rulos color caoba le tapaban parte de su rostro. La boca eran dos pétalos de rosa sobrepuestos.

Cosme la sentó sobre su falda —resultaba difícil que Ada se quedase erguida en un lugar desconocido—. Intentaba tensarse como lo hacía cuando sufría la energía ajena, pero Cosme la tranquilizó:

—Ada… Venceremos… —La niña, al sentir la profundidad de esa frase se puso a reír, resonando una carcajada tan contagiosa, que en el Pub todos la imitaron.

—Qué bella es… ¿Cómo se llama? —preguntó una dama de las pocas que se hallaban en el local.

—Ada…

A Cosme le comenzaron a llover preguntas sobre el parentesco de la niña. Ante la sinceridad del hombre en sus respuestas, Ada se puso a reír con carcajadas aún más contagiosas. Ella sabía captar la esencia de los hombres y mujeres. En la continua mentira que escuchaba constantemente, se inmutaba. Cuando aparecía algo real, auténtico, de quienes la rodeaban estallaba en risas.

Fue tal el jolgorio que se produjo en Steven Pub, que el propietario ofreció a Cosme tomar gratis lo que quisieran.

Pidió un jarro de cerveza —para compartir con Ada— y uno de los emparedados predilectos del lugar.

La niña comenzó a beber con verdaderas ganas, y a masticar con fervor. Era la primera vez que iba a utilizar sus dientes para desgarrar alimentos, que siempre antes le ofrecían hecho papilla. Su furia la destinó a los dientes —no a la tensión corporal—. Se comió el emparedado entero y dos vasos de cerveza negra.

Cosme no tuvo que meterla en el carro para volver a la casa.

Ambos deambularon riendo. Ella asentó su vuelo sobre el piso y aprendió a desplazarse por sus propios medios.

Ada acababa de aterrizar.

Ann

Regresaba muy temprano en la mañana; aun cuando el sol de invierno se negaba a sobresalir sobre los montes; cuando la nieve rebalsaba las calles del pequeño pueblo de Great Barringhton, en Massachusetts. Calzaba sus raquetas sobre los zapatos para poder traspasar las zonas de hielo. Sabía patinar como ninguno en el pueblo. Había tomado confianza desde niña, practicando los deslices de la vida en un pueblo de mala muerte y poca vida nocturna. Ella trabajaba cerca, en Salem. Supo tener un auto —un Volvo ’59— hasta que la dejó varada en el camino. Allí quedó por meses hasta que la policía caminera se lo llevó al corralón, para venderlo como hierro viejo y aportar algo de dinero a la comuna.

Ann solía alternar sus escandalosas patinadas sobre la nieve, con un café en el drugstore, donde trabajaba su amiga Sophie. Allí platicaban sobre el estúpido momento que cada una vivía, estando apenas a dos horas de New York, donde la vida parecía ser de otra manera. Lo leían en las revistas de chimentos o espectáculos.

—¿A qué vas a Salem, Ann? —preguntó su amiga, apenas le sirvió el café de cada mañana.

—A contagiarme enfermedades venéreas, Sophie…

A la vendedora del drugstore le tembló la cafetera. En realidad, no quería saber la verdad sobre su amiga. Todos hablaban de la actividad de Ann, pero Sophie no quería convencerse.

—Empecé como bruja blanca, Sophie, y terminé como prostituta. Venían muchos chulos, que con la excusa de conseguir alguna buena onda para sus negocios terminaban seduciéndome, con promesas en la gran ciudad… Lo único que querían era llevarme a la cama. Terminé cobrando. “Eso” me redituaba mucho más que andar ofreciendo profecías, que al fin de cuenta inventaba. Mi abuela me había enseñado correctamente el arte de la brujería, pero yo siempre quise ser artista. Las promesas eran muchas, los efectos pocos, ningunos… Solo enfermedades me acogieron, además de los chulos, que cada vez me pagan menos; a pesar de que mi necesidad fuese cada vez mayor…

—Podrías trabajar aquí, Ann… ¿Por qué haces eso?

Ann se quedó callada. Bebió el café de un sorbo. Dio vuelta la taza y la giró tres veces sobre el platillo; miró el fondo de la taza y se auto leyó el futuro:

—Mi vida es una muerte. Para qué buscar si todo está fresco en el borde de la taza. Mañana será mi último día…

Sophie no entendió. Fue la primera vez que Ann le pagó el café. Todos los otros días daba por descontado que su amiga la invitaría.

A la mañana siguiente, Sophie la esperó a la hora de siempre; cuando regresaba en el bus desde Salem. Ann no apareció nunca más.

En Great Barringhton se seguía diciendo que ella era una muchacha rara.

Anselmo

—¿Documento?…

—Qué é lo que é eso…

El chofer del micro interurbano no daba abasto entre cobrar el boleto, responder preguntas y anotar —como un último requerimiento para poder viajar— el documento de cada pasajero, que debía escribir él mismo en una maquinita portátil para que el número saliera impreso sobre el ticket. El barbijo no le dejaba respirar el aire nefasto de un verano caluroso, sin aire acondicionado prohibido por protocolo sanitario.

Cada pasajero que iba subiendo al pequeño micro debía recitar su número de archivo existencial y esperar que el chofer hiciera todo el operativo, lo cual iba demorando el viaje de aquellos que ya estaban llegando tarde debido a este nuevo y constipado protocolo.

—Que se apure… —Una futura pasajera —desde el exterior— y otra —desde el interior—, gritaron a la vez, como si fuera un coro ensayado.

—¿Qué quieren?… Si este infeliz no me da el número…

—¿Io infeliz? ¿Qué de qué…?

—Vamos… Dígame el número de documento que la gente está apurada…

—¿Docu qué?

—Documento…

—Io no miento… Me bajo en la Cañada e los tordíios…

—Pase, no le doy boleto…

Anselmo pasó mirando a todos como si fuera el único beneficiario de una rifa, o le hubieran otorgado un crédito gratis.

—Con lo que me ahorro me compro un sanguche en el puesto ‘e los tordíios. Sabé lo qué…

—¿Usted no usa barbijo, señor? Es obligatorio…

—¿Qué lo que é eso?

El viaje trascurrió en un silencio mórbido, solo interrumpido por el silbido alegre de Anselmo que no tenía idea de documentos, barbijos ni virus. Nadie podría llegar a pensar que algo o alguien pudieran interceder ante la salud de semejante profeta.

Beatrice

Se levantaba religiosamente a las cinco de la mañana y subía corriendo hacia el hospital de Candonga donde había conseguido el puesto de enfermera que tanto ansiaba: ocho horas por día con un sueldo que no le alcanzaba ni para pagar un tercio de alquiler. Por tal razón se fue a vivir a una tapera entre las piedras de una montaña cercana. Su cucha estaba casi armada, solo tuvo que comprar un portón usado para que nadie pudiera acceder a sus pertenencias: un colchón de lana y una vitrina con los legados de su madre —también enfermera—, una máquina de coser “Singer” y un juego de platos de porcelana inglesa.

Para Beatriz ser enfermera le significaba mucho: copiar a su madre y ayudar a los demás; algo que le había inculcado don Ezequiel desde pequeña. De niña curaba caracoles, convirtiéndolos en babosas. Pudo estudiar en un Terciario de Enfermería de la ciudad de Córdoba dónde viajaba diariamente en un sulky que dejaba atado en las afueras para que no la vieran llegar en semejante vehículo. Estudiaba en el viaje de vuelta; su caballo sabía exactamente el camino de regreso, no necesitaba ser guiado. Beatriz era afortunada. Tenía todo lo que ansiaba. Un título —casi— universitario y el trabajo fijo en el dispensario del pueblo. Ya no tenía que viajar diariamente. El caballo se había muerto y al sulky se lo había vendido a un empresario porteño para adornar el frente de su casa quinta.

En el dispensario no tenía demasiado trabajo, la gente no se enfermaba en Candonga. A veces, uno que otro accidente laboral: púas en una pierna, cornada de cabra. No pasaba de algunos remendones. Entonces Beatriz se sentía revivir, se acomodaba la cofia que había sido de su madre, impecable y almidonada como su guardapolvo tan blanco como había sido su vida hasta el momento de la aparición del virus maldito.

—¡A Candonga no va llegar! —decían los pocos habitantes de la localidad —no más de 300 desperdigados por las laderas—. Todo llega… China parece lejos, pero así pasó con la peste negra… —Beatriz había leído tomos enteros sobre las evacuaciones de la guerra.

Al virus lo portó quien tenía instalado el sulky de Beatriz en su casa-quinta. Lo había traído desde Europa, en un viaje de negocios —sucios—.

Rápidamente se llenó el dispensario, impidiendo que Beatriz tuviera tiempo de almidonar su uniforme. No hacía falta. Desde Córdoba le mandaron una suerte de traje cósmico cargado de plásticos sobrepuestos. Ella no se sentía como su madre sino como un asteroide en medio del espacio, tratando de conquistar un planeta lejano. No era su vocación. Estaba sola, ni médicos había en el dispensario; prefirieron dedicarse en otro sitio más seguro.

Beatriz, solitaria, trataba de entretener a los enfermos que se ahogaban entre sus brazos. No había respiradores ni protocolo. Ella solo había leído unos informes que venían con el traje de astronauta. No entendía de cuidados especiales contra un virus del que la humanidad entera ignoraba su procedencia.

Desesperada y sola corrió hacia su guarida, desenfundó la Singer de sus ancestros y se puso a coser, desenfrenadamente, barbijos de forma romboidal.

—Dos triángulos opuestos harán la diferencia. Neutralizarán a ese virus de porquería —decía, mientras en el dispensario la esperaban con ansias. Llegó con decenas de rombos de colores. Los ubicó sigilosamente sobre la cara de cada uno de los que esperaban en la guardia. Les tapaba la nariz hasta el entrecejo, la boca y el mentón. En la sala de espera los colores hacían la diferencia. Beatriz ya no era astronauta ni enfermera almidonada como su madre. Pasó a ser una artista de circo repartiendo colores que separaban las caras en mitades triangulares. Arlequines fantásticos que espantaron el virus de la corrupción porteña.

Los datos de Candonga fueron los siguientes:

Infectados 300

Recuperados 299

Muertos: 1 (ese que puso el sulky de adorno en el jardín de su casa-quinta)

Braulio

—Me atacó en el estómago, luego me empezó un dolor por todo el cuerpo…

—¿Cómo era, Braulio?

—Grande, parecida a una anaconda, pero transparente, ¿vio?

Braulio buscaba conversaciones para aliviar el dolor que le dejaban las secuelas de la bebida. Inventaba mágicos atacantes y a veces, hasta mentía a los médicos cuando le sacaban radiografías.

—Esa mancha aparece porque uso una prótesis en el pecho, me pusieron un pedazo de costilla de platino.

Le dejaban pasar sus mentiras porque supuestamente así era feliz.

El cigarrillo y el alcohol eran su única compañía. En el pueblo todos estaban a gusto escuchando sus historias. Braulio solía hacer regalos a cada uno de sus amigos o vecinos. Así fue dilapidando su magra fortuna: la herencia de su padre y una cómoda casita frente a la plaza de Unquillo.

Mucha gente estaba interesada en ser su amigo para heredar la casa o el campito donde tenía la huerta y los frutales; pero Braulio se daba cuenta perfectamente de quienes estaban a su lado por interés, y quienes se conmovían realmente creyendo en sus historias fantásticas, que reemplazaban el siniestro diagnóstico médico. Él seguía adelante, jugando a las bochas, cultivando la huerta e inventando historias para el día siguiente mientras leía sus autores favoritos, fumando su habano y bebiendo la religiosa copa de whisky, del mejor.

—Hoy sí que me dejó mal el pájaro ese… ¿Lo vio Ciro?… Andaba a la madrugada revoloteando por la antena de TV. Me parece que me devoró el hígado. Tengo un estado que mama mía…

A Braulio lo enterraron en el cementerio del pueblo. Cada uno de los amigos recitó alguna de las frases dichas por el occiso, que habían quedado registradas en su memoria.

Acudió casi todo el pueblo. La herencia no fue para ninguno y para todos.

Cuando se retiró la gente, apareció el pájaro devolviéndole el hígado, la anaconda transparente el pulmón izquierdo, un ave fénix depositó el estómago sobre la lápida recién puesta. El ciervo azul llevaba en sus astas el riñón derecho y desde lejos, un desfile de ovejas bailarinas portaba, desplegado, su intestino rozagante para que Braulio pudiera volver a otro sitio mejor, totalmente restaurado.

Efraín

—No tengo dónde caerme muerto… —gritaba, tirándose sobre el pavimento en medio de la Gran Manzana de New York. Los transeúntes se asustaban, los autos frenaban de golpe, y la policía se lo llevaba a la alcaldía para averiguar sus antecedentes. Como no los tenía lo encerraban en la celda de “Descalificados Desnaturalizados”.

Efraín Gómez Castagno no la pasaba bien; pero peor lo pasaba en la calle. Sin comida, ropa, ni las comodidades mínimas, habiendo estado acostumbrado a las máximas. Supo ser un gran potentado venezolano. Escapado de un dictador, se sumó a la caravana de emigrantes. No se llevó ninguna pertenencia, porque le dejaron de pertenecer: le habían confiscado todo; incluso a su familia, que se quedó en el país de origen ya que su mujer era amante del dictador. Desahuciado con tanto colapso, Efraín se adosó al éxodo llegando a New York el día de la independencia; un 4 de julio, para vender chalas de choclo rellenas con maíz frito, la especialidad con que se había hecho millonario en Venezuela. La pequeña suma de dinero que hizo aquel 4 de julio solo le sirvió aquel día; lo metieron preso inmediatamente por comercio ilícito y bromatología alterada.

No podían deportarlo a su país porque no le permitían entrar; en Estados Unidos lo consideraban no apto para desarrollarse como ser humano creativo. Tal razón hizo que se volviera loco y lo mandasen a un Instituto público de rehabilitación mental, donde en vez de rehabilitarse se fue volviendo cada vez más demente. Esto lo llevó a la libertad.

—No es peligroso, y acá molesta —dijo el director del hospital otorgándole una pseudo libertad, que consistía en dar vueltas a la manzana por la Gran Manzana.

Recogía furtivas miradas de la gente y les sonreía a las posibles amistades que nunca llegaban a concretarse. Cuando su ánimo decaía gritaba:

—No tengo donde caerme muerto… —Arrojándose en medio de la calle.

Hasta que una de las veces sí tuvo dónde: el mismo pavimento donde solía arrojarse.

Efraín Gómez Castagno murió aplastado por un taxi.

Gaspara

—Me quedé estupefacta cuando lo vi tirado ahí…

—¿Estupefacta usted? ¿Desde cuándo, Gaspara?… ¿Y no hizo nada?

Gaspara era de no hacer nada. Su vida pasaba como las nubes. Ella sabía que siempre tendría un cielo de fondo que la soportaría. Nunca había hecho un favor a alguien, o preocupado por una catástrofe ajena; estaba en paz consigo misma. No tuvo hijos para no tener que dar más de lo que podía: nada.

Su marido, Onofrio Fuentes, tenía amantes e hijos con otras mujeres. A Gaspara no le preocupaba —de hecho, no estaba en su temperamento hacerlo—. Solo pretendía que su marido la mantuviera en una posición cómoda; por lo general sentada en un sillón Chesterfield.

Onofrio casi nunca vivía en la casa que habitaba Gaspara; lujosa, de muchas habitaciones y poco despliegue de personas. A ella le molestaba tener que saludar o llevar conversaciones superfluas, que la llevaran a tener que preocuparse por armar una frase. Prefería el silencio o leer su colección de revistas “Claudia” de la Editorial Abril.

La asistía Nydia en la cocina y Clara en los quehaceres domésticos. A las dos les tenía prohibido —como consigna para empezar a trabajar en la mansión—, entablar conversaciones o cruzarse delante de ella. Si llegaban a mirarla a los ojos, Gaspara sentía una descompensación que le provocaba los vómitos que fueron alejando a su marido de su lado.

Si bien había sido una bella mujer, su falta de humanidad hizo que poco a poco Onofrio se fuera distanciando de ella, hasta que le sobrevino asco por los frecuentes vómitos. Al principio del matrimonio, cuando la belleza de la mujer cautivaba al hombre, él no podía dejar de mirarla y ella de frenar sus vómitos.

—Que todo esté en el lugar en que estaba. No alteren nada… —Era la orden a sus empleadas.

Gaspara no quería encontrarse con que una campanita de bronce, un candelabro o un adorno le alterasen el monótono paisaje cotidiano. A veces el viento movía una cortina, y ella, si bien no podemos decir que se alterara —ya que no tenía la capacidad—; ese mínimo cambio le producía la fruición gástrica con destino al vomito.

—Pero como que no hizo nada, Gaspara… ¿Cuánto hace que Onofrio está muerto en el piso? El olor es insoportable…

—No se… No me pregunten cosas que no me interesan. No me alteren…

Definitivamente el clima había cambiado en la mansión. Nydia y Clara se habían ido hacia rato. La alteración ambiental del lugar, la mugre y el desierto sonoro que lleva a las arañas a construir sus redes implacables, hicieron que Gaspara permaneciera inerte en el Chesterfield como si fuera la momia de sí misma.

Onofrio había sido llamado por el vecino. Falleció de un sincope al ver el panorama de su antigua vivienda con el contenido de su ex mujer de la que se había divorciado hacía años, sin que ella lo supiera.

Gaspara, sin ningún tipo de sostén —económico, social, sanitario ni emocional—, fue depositada en la plaza más cercana, como busto impávido representando la inacción.

Guadaluppo

Solía quedarse horas mirando los cuerpos humanos, vivos o muertos.

Trabajaba en la morgue central de la ciudad de Génova. No era siquiera médico y mucho menos enfermero. Había entrado allí como un reemplazo provisorio que se le había prolongado durante cuarenta años. Ya era viejo.

De ver tanta muerte se convirtió en una persona ansiosa por la vida, lo rutilante del deseo y las formas. Cuando no observaba muertos se recluía en los gimnasios o vestuarios para observar los cuerpos en movimiento.

—Los hombres son triangulares y las mujeres circulares, una sinusoide —decía a su compañero, marcando con tinta sobre los muertos lo que estaba diciendo. Había trazado sobre los pechos de una mujer muerta por accidente vial, una sinusoide, un símbolo del infinito, un ocho acostado. Sobre el hombre, en medio del pecho, un triángulo con el vértice hacia arriba.

—Pobre matrimonio… —se lamentaba el compañero de Guadaluppo Confortti. No prestaba atención a lo que él decía. Lo consideraba un loco de remate.

—Vienen, pasan y se van… —diagnosticaba Guadaluppo luego de contemplar —y analizar— los cuerpos que no dejaban de aterrizar en la inmunda camilla. Mínimamente dos cadáveres por día aparecían para ser envueltos. Era un edificio bastante rotoso, dentro de otro un poco más arreglado —para el exterior— aunque interiormente se caía a pedazos —como los cuerpos que iban llegando—.

Guadaluppo solía quedarse a la noche para hacer sus análisis corporales.

—Vida, no muerte; pero sin mirar a los muertos no se puede captar la vida. —Les hablaba a los cadáveres como si fueran personas que estuvieran elucubrando con él—. Por qué mierda los órganos sexuales estarán conectados con los excretores. Qué asco…

Ese había sido el problema principal de su vida. No podía tener relaciones sexuales pues se le aparecía en mente las asquerosidades que se producían al defecar u orinar.

Guadaluppo trataba de conectarse con dios, el diablo o quién fuera el que creó al ser humano para saber cuál sería la razón de ese tormento; de esa falta de criterio estético.

—Dios ha de ser un maldito escatológico… —gritaba en la soledad de la morgue—. A pesar del placer del deseo, el erotismo no puedo conjugar los fluidos del orgasmo con la defecación…

—A mí me pasó lo mismo… Por eso me hice monja… —La voz salió del supuesto cadáver que estaba sobre la camilla. La mujer impávida, pelada y blanca pronunció estas palabras dejando a Guadaluppo sin aliento—. Me dieron por muerta pero estaba meditando. Soy de las monjas de clausura. Estoy tan, pero tan clausurada, que ya no me entraba el hálito…

La mujer seguía tiesa, estirada, desnuda sobre la camilla. Su sexo parecía haber desaparecido, como esas muñecas de plástico barato que venden los mercados chinos. Sus senos como dos rodajas de mortadela cortada fina. La monja no tenía edad.

Guadaluppo, de a poco, recomponiéndose, comenzó a llevar sus ojos hacia el cuerpo vivo, pero de apariencia más muerta que los muertos verdaderamente muertos.

Debajo de la cruz de plata con un cristo sobrepuesto de figura raquítica, en medio de las rodajas de mortadela, la monja con su mano lánguida puso al descubierto una pequeña grieta.

—Mire, durante tantos años de confesiones, entrega y concentración, logré ubicar aquí mi sexo. Es el lugar donde debería haber estado siempre. Dios me poseyó de corazón.

—¿Quiere probar? —Guadaluppo, que no había cambiado de lugar su sexo, lo puso —erigido— dentro de ese hueco intrínseco pero húmedo, en medio de la sinusoide que él mismo había descubierto en la mujer—. Ahh… Qué placer… Esto sí es placer, no la puta mano de dios que me atormentó durante toda la vida… —gritaba la ex monja meneándose sobre la camilla.

El orgasmo fue mutuo.

Guadaluppo pasó sus restantes cuarenta años en una capilla de Sarissola, un pequeño poblado más allá de las montañas genovesas. Ahí pudo, a través de la concentración y la entrega, ubicar su propio sexo en el ombligo. No le dio para más, ya que la muerte lo agarró a medio camino de la ascensión.

Harpagón Blindado

El tipo miraba correr el agua como si fuera una película fantástica. El arroyo estaba casi vacío; los pocos peces que fecundaban la arena del fondo parecían estar a punto de morir ahogados en el aire tenue de un poblado endeble. Nadie hacía nada para que prosperase; ni sus habitantes ni los políticos que manejaban una Municipalidad venida abajo edilicia y burocráticamente. Los empleados no querían trabajar. No por vagos, sino porque nadie les daba órdenes precisas; se confundían y no estaban para dilucidar asuntos de los que no tenían la más mínima certeza.

En Harpagón Blindado no existía ningún tipo de ley; las habían olvidado hacia rato, la primera vez que se quemó el edificio municipal. Nadie hizo nada por apagarlo ni por regenerarlo. El antiguo intendente se incineró junto a todos los expedientes que archivaba minuciosamente. Nadie supo, sabe ni sabrá —supongo— cuáles eran las directivas que tenían aquellas leyes, contratos, citas y reseñas.

En Harpagón Blindado no se compraba ni se vendía. Tampoco se intercambiaba. Simplemente se tomaba, se guardaba. Podría decirse que se robaba, pero tampoco podía estar catalogado así, ya que los pobladores eran tanto ladrones como policías. Tenían tan poca voluntad de vida que no les importaba ser sustraídos de pertenencias; tampoco tenían el decoro de desear. Tenían sexo como los animales, puramente primitivos; copulaban con quien les diera la gana en cualquier lugar o momento. Ningún hombre sabía si tenía hijos. Las mujeres nunca supieron quiénes fueron los padres de los engendros nacidos. Los —pocos— niños del lugar mantenían la misma característica que sus progenitores: átonos, vacíos, de mirada perdida y andar taciturno. Las mujeres, además de frígidas eran estériles; en el pueblo se corría la voz que prontamente iría a desaparecer cuando los viejos muriesen.

La mayoría tenía más de setenta años mal vividos o, mejor dicho, no vividos. Ellos no vivían, estaban; dispuestos como bolas sobre una mesa abandonada de billar. Nadie les daba un toque para que transitaran hacia algún rumbo, aunque fuese errado.

En Harpagón Blindado no existían forasteros, pues nadie conocía el lugar, ni siquiera aquellos que pasaban en transportes llegaban a divisar el poblado. La ruta estaba distante. Unos diez kilómetros fundidos en maizales altísimos que nunca nadie cosechó.

El tipo miraba el agua correr, como su vida, de un arroyo que pronto se secó dejando al desnudo la vida ausente.

Joy

No pude creer cómo fui admitido en el Corinty College. Era muy difícil ser aceptado en ese Instituto, puesto que podían ingresar solo veintitrés alumnos sobre cientos que eran examinados minuciosamente. Mi padre no tenía dinero para pagar la inconmensurable cuota mensual; pero una de las cláusulas decía que aquellos que no podían abonar serían ayudados por los que tenían mayor estatus económico. Esta era una de las condiciones para que los hijos de las familias pobres pudieran participar de esta experiencia arrolladora, radicada en la empatía, la creación y la solidaridad.

Los jóvenes paupérrimos, como en mi caso, no sabíamos cuál familia nos solventaba.

La selección no se basaba en la calidad económica sino en la predisposición al tipo de aprendizaje que proponía la escuela.

Los exámenes no eran enciclopédicos sino humanos. No advertíamos cuando nos examinaban ya que no debíamos presentarnos ante ningún profesor, triunviratos ni mesas de exámenes. Nos proponían actividades y simplemente se dignaban a observar nuestras actitudes. Desde que ingresábamos nos vestíamos de manera semejante —no igual—; ellos nos daban los atavíos que parecían extraídos de películas fantásticas. Tal vez eran los vestuarios donados por los estudios de filmación. A mí me habían tocado unas botas hasta la rodilla de un cuero marrón claro, una pollera escocesa y un chaleco parecido al que usan los presentadores de circo.

Cada mañana podíamos intercambiar ropas con algún compañero o elegirla de un ropero común. En esas ocasiones era cuando más nos observaban, si bien nosotros no lo sabíamos.

Quedé deslumbrado la primera vez que vi el edificio. Una arquitectura extraña, parecida a la película Harry Potter, pero no tan gótica ni solemne. Todo allí era belleza en el sentido más puro de la palabra. Grandes jardines con plantas y flores perfectamente dispuestas según el color, la forma y el paisaje. Nosotros mismos nos encargábamos de cuidarlas.

El grupo de alumnos estaba conformado por once varones, once mujeres y yo —que aún no había definido mi sexualidad—. Tal vez los demás tampoco; pero eso sería parte de la educación que recibiríamos ahí dentro: no definirse, sino dejar abierta la correntada de deseo para lograr la creación.

—Erotismo liberado… —indicó uno de los profesores más jocosos del establecimiento.

Los dormitorios eran comunes, pero divididos en habitaciones con cinco camas —grandes—. Durante la noche podíamos experimentar todas aquellas elucubraciones que nos surgieran en el cuerpo. Táctiles con alguna compañera o compañero, o charlas interminables sobre la concepción del hombre. No siempre dormíamos los mismos en el cuarto. Nos intercambiábamos según lo que el azar iba dictando cada tarde, durante el refrigerio.

A mí me daba lo mismo dormir en alguna de esas inmensas camas como en el suelo. Estaba acostumbrado a un colchón viejo. Todo lo que me ofrecían allí me parecía un lujo.

Cada lugar era emocionante. Las salas que iba conociendo me hacían lagrimear por el estilo, la pureza y creatividad en la decoración. Luego me enteré que la habían hecho los alumnos más avanzados o los ya recibidos, que pasaban a ser profesores del College.

No existían santos, vírgenes; ninguna figura que determinara religión alguna. Todo lo que podía verse eran creaciones originales hechas por los mismos alumnos a través de los años: figuras que, de por sí, nos llevaban a elucubrar paisajes nuevos, civilizaciones fantásticas y sobre todo humanidades “humanas”.

Lo que más me emocionó fue la sala de teatro. Me asomé a las grandes puertas con vitraux; a lo lejos se veía un escenario con telones rojos que vislumbraban una época sagrada: saltimbanquis y comediantes de la legua.

Había afiches anunciando la presentación de una cantante. No la reconocía, pero parecía ser muy famosa.

En la sala no había butacas, sino solo algunos palcos tapizados en el mismo color sangre del telón. El espacio para el público estaba absolutamente vacío para luego, en el horario de la función, acomodar las mesas redondas con manteles del color predominante en la sala: Rojo sangre. No siempre se usaba el escenario para los actores; muchas veces nos orientaban a buscar nuevas formas y enfrentamientos con el posible público. Se invitaba a parientes o personas del pueblo cercano —Great Barrington— que quisieran disfrutar del espectáculo.

Lo recaudado servía para la producción de nuevos espectáculos.

El sector de los profesores era una excursión sagrada para cada uno de nosotros. No teníamos prohibido entrar a ningún sector del edificio.

Allí donde estaban los adultos era el lugar donde más se aprendía. Charlas interminables sobre cualquier tema. Ellos eran artistas: actores, directores, bailarines, escultores, cineastas, escritores y músicos. Esa era la esfera que más me costaba. Jamás había ejecutado un instrumento. Del grupo de alumnos era el único que solo sabía algunos —poquísimos— acordes de guitarra. Me quedaba horas con el profesor de música, tratando de entender lo que era un pentagrama.

—No te preocupes de eso —decía él—. No sirve para nada, si no entiendes la música en sí. El idioma de todos—. Me llevaba a los jardines enseñándome a escuchar los ritmos, las notas, los tiempos, sin tener que llevarlos precisamente a un pentagrama Has lo que te plazca, represéntalo como quieras… —me decía. Primero lo llevaba al cuerpo, ya que para la danza o el movimiento era más apto. Luego lo dibujaba en un papel: Cuadrados, líneas, triángulos, ondas—. Eso… Ese es tu pentagrama, si tú lo entiendes, está bien… —Me alentaba el profesor.

Parecía que todo estaba bien, siempre. Pero no era así. Ellos sabían cómo llevarnos a la superación sin obligarnos a nada; sino simplemente por la voluntad del deseo y —sobre todo— del erotismo siempre presente.

—Eros está en todo. No es solo sexo… —nos decía una de las mujeres más bellas que había visto dentro de la escuela. Había sido una de las primeras alumnas, cuando la escuela se fundó con un grupo de padres que no querían que sus hijos continuasen con la educación capitaneada por extraños.

Cuando vi entrar a la cantante anunciada en los carteles, me pareció mucho más menuda —aunque más bella— que en el afiche. Estaba vestida de luces, con un vestido totalmente brillante inundado de lentejuelas plateadas. La seguían cinco de las once mujeres de mi camada vestidas como ella. Seguramente harían alguna coreografía en su espectáculo. Me saludó con una delicada sonrisa, como si me conociera.

Yo siempre me sentía inferior a los demás por mi condición austera; aunque allí nadie sabía quién lo era y quién no. Salvo por su comportamiento.

La primera vez que tuve contacto físico con uno de mis compañeros, me dijo:

—Estar con vos me hizo sentir lo más sagrado de la vida. Eres como un dios…

A partir de aquel momento pude reestablecer mi condición igualitaria con los demás.

También sentí el contacto desnudo con una de mis compañeras. La sensación fue completamente distinta, aunque igual de bella. Dos polos opuestos, pero no contrincantes. La fuerza de la creación, frente a la suavidad de la pro creación. Nos enseñaban muy bien a no cometer atropellos sexuales sino, simplemente, conocer nuestros cuerpos para atraer a Eros.

Nos aconsejaron no llegar a la penetración en ninguno de los casos; pero también la manera de evitarla. No era aconsejable utilizar preservativos o elementos anti naturales; sería una contrariedad para la educación que querían impartirnos. El autocontrol y la solidaridad con el otro eran las premisas. Para eso tuvimos clases muy divertidas donde los varones podíamos derramar nuestro fuego sin necesidad de provocar futuras angustias.

El último día del año escolar se hizo la función con la ex alumna cantante —famosa—. Muchas personas acudieron a la presentación. Mi padre, siendo mi único familiar, no pudo ir.

Quedé solo.

En la salida, nos retiramos por el sendero. Yo iba detrás de una mujer, un hombre y dos niños —menores que yo— que recitaban poemas fabulosos. Uno de ellos cantaba de manera increíble para su edad. Le pregunté a su madre si los niños acudían a la misma escuela que yo —tal vez en estadios inferiores, en otro sector—. Nunca los había visto transitar por el edificio.

—No. Es su hermano mayor quien viene aquí. Él les enseña. Esta escuela es demasiado cara para mandar muchos hijos a estudiar…

Me sentí culpable. ¿Quién sería el hermano de esos niños maravillosos? Tal vez quién me pagaba la cuota. ¿O sería aquel que se fundió con mi piel aquella noche? No permitían que los alumnos se retirasen de la escuela junto a sus padres, para no identificar el rango social.

Como yo estaba solo, pude ir por ese sendero.

Quedé dando vueltas en redondo con esa familia, como si fuera la mía, propia, la que había perdido hacía tiempo.

—Estamos en el origen otra vez —les comenté, cuando advertí que habíamos estado girando en un laberinto entre arbustos. La mujer se despidió de mí.

—¿No te acuerdas? —me dijo al despedirse.

Me pareció conocida su cara, de otra época, de otro lugar.

—Cuando éramos jóvenes fuimos compañeros de escuela — agregó.

—¿Jóvenes? —pensé—. Si soy un adolescente…

—Laura… —gritó desde un auto la mujer que había sido mi novia en aquella otra vida. Quise evitarla. Habíamos terminado mal. No quería volver a aquel pasado, luego de conocer este presente.

Todos se fueron y quedé perdido. Antes de desaparecer, la tal Laura, me dio un sobre con un montón de papeles y recuerdos. También me entregó lo que suponía era una nota para explicarme el contenido —y el por qué—. Pero no. Eran solo papeles de sus hijos, de algún trabajo escolar donde escribían datos de sus compañeros.

Me subí a un bus que pasaba, para ir quién sabe dónde. Ya todo había cambiado.

No quería que se terminase el año escolar. La realidad comenzaba a ser dura —y solitaria—.

No sabía adónde ir. Nadie entendía el Eros, del cual éramos todos adictos en el College.

Bajé del colectivo para tomar un tren; atestado de personas, la mayoría hombres. Aproveché para apoyarme en sus espaldas con mi vientre, como lo hacíamos con mis compañeros. Ellos se molestaban, entonces busqué un camarote para estar cómodo con alguno que estuviera durmiendo allí.

Necesitaba sentir lo que experimentábamos en la cama gigante del colegio. Eran cuchetas, inmundas y pequeñas. No encontraba a Eros por ningún lado. Lo intenté con un dormido de la cucheta, a quién podría abrazar para sentir lo que acababa de perder: mis compañeros.

En la salida del tren encontré a alguien que parecía conocerme. Lo abracé con una necesidad tan exagerada que se sorprendió. Necesitaba un cuerpo que se fundiera con el mío. Bailamos un tango.

Me escapé del tren que transitaba por el costado de la muralla china. Íbamos agarrados de las piedras para no caernos, habíamos quedado parados en la cornisa. Salté para desplazarme por el camino superior de la muralla.

Pude llegar al gran salón de la escuela.

Otra vez el laberinto me llevaba hacia el mismo lugar desde donde había salido: Corinty College.

Estaban de fiesta, todos muy ataviados con trajes de galas. Algunos se disponían a sacarse fotos en una suerte de estudio, posaban. Tal vez era una clase de los superiores. Eran todos más grandes que yo —aunque mi edad fuese mutando—.

Se me ocurrió impostar una frase teatral, inventada, en otro idioma. Todos respondieron.

Los alumnos del Corinty estábamos tan acostumbrados a improvisar y sincronizarse, que las casi cien personas del lugar respondieron a mi consigna. Establecimos un texto conjunto, perfectamente, como si estuviera guionado; marcado coreográfica y escénicamente. Ante una sugerencia tácita que yo hacía, todos respondían tal cual mi intensión. Era el superávit de la creación espontánea.

Dentro de la multitud encontré a un muchacho de mi edad; no era compañero de mi curso, pero lo abracé. Seguía necesitando los abrazos. Eros se avergonzó ante nuestra unión.

Nos fuimos de allí buscando lugar donde desenfrenar nuestros instintos.

Yo prefería que fuésemos a un hotel de medio pelo; no lo encontrábamos, solo lujo por los alrededores. El deseo se hacía tan magnánimo, que no había lugar físico que pudiera contenerlo.

—Despiértate, Joy… Tienes que ensillar la burra para buscar la carga… Y basta con tus poluciones nocturnas. Soy tu padre; pero no tengo por qué lavarte la única sábana. Vamos. Arriba…

Juan José

Trabajaba ocho, doce, catorce horas por día, observando una pantalla por si descubría algún peligro en algún lugar de la ciudad. El joven se ganaba la vida trabajando en Norobe —pronunciado nouroub—; una empresa de seguridad donde le cambiaban los horarios, agregándole cada vez más horas de trabajo pagándole el mismo —miserable— sueldo. En los momentos libres —pocos— repartía pedidos sobre una bicicleta destartalada para otra empresa que le cobraba hasta la heladerita que portaba en su —todavía— fuerte espalda como si fuera una tortuga.

Juan José debía juntar dinero para poder pagar las desavenencias de su hijita discapacitada producto de una mala praxis en un sanatorio donde la mutual se negó a atender inmediatamente el parto; como tampoco la atención de la niña en el futuro.

El joven miraba la pantallita de la computadora de Norobe como si quisiera ver a su hija caminando, cantando, o haciendo las morisquetas que otras niñas hacían a la misma edad. En la pantalla solo veía peligros ajenos: que les robasen elementos materiales que podrían conseguirse de todas formas; no como los de su pequeña hija, irreparables.

Cuando se encendía una luz roja debía observar en un catalizador de vicisitudes, el lugar exacto del peligro. Se alineaba como si fuera un telescopio, y miraba agrandando la imagen hasta encontrar el defecto de seguridad. A veces era una paloma estampándose contra una ventana, un gato huyendo de un ratón o simplemente un ladrón que pretendía abrir alguna ventana ajena. A Juan José no le importaba. Solo tenía que marcar un número y comunicarse con el portador del peligro. A veces no estaba en el lugar; a veces sí. Su misión era solamente la de informar o dar aviso a la policía accionando un mecanismo de inescrúpulos.

Pensando en su gira como tortuga luego de salir de la Empresa de Seguridad, el joven, de pronto, vio encenderse una luz, agrandó la imagen y vio la puerta abierta de un edifico. Enseguida salió el código del portante: GX22. Directamente se comunicó con él.

—Hola… De Norobe Company. La puerta de su edifico ha quedado abierta. Usted salió o entró hace diez minutos y está poniendo en riesgo a todo un edifico… —Juan José, que no era demasiado locuaz, se había aprendido de memoria un speech para cada tipo de problemas. En seguida la voz del otro lado —del teléfono— le contestó:

—Yo hace una semana que no entro ni salgo del edifico. La última vez que lo hice fue para despedir a mi mujer que murió de Corona virus; hace exactamente una semana, el 6 de diciembre, para serle exacto. Cuando volví del cementerio El Salvador, a eso de mediodía, cerré la puerta. Me acuerdo muy bien, porque se me trabó el pie. La indecisión… No me animaba a penetrar al domicilio que durante tantos años había compartido con Esther. ¡Cincuenta años, imagínese!… Fuimos de los primeros en habitar el inmueble, allá por los años setenta, cuando los edificios eran realmente edificios y no colmenas para palomas. Entrar y no verla, saber que me iba a encontrar con todas sus pertenencias, sobre todos los últimos medicamentos que le habían dado para el covid… El paracetamol, los antibióticos, el corticoide, las pastillas para el estómago por si le caían mal tantos remedios. Pobrecita… Ella está en paz, y yo con un nudo en el estómago… La despertaba a cada rato para que tomase las cápsulas. Una cada seis horas, la otra cada ocho, el antibiótico más fuerte cada doce… Partirle las pastillitas… Le habían dado media a lo último. Creíamos que ya estaba curada, ¡y puf! Cuando la quise despertar para que tomase la cápsula de la presión… ¡Muerta! ¡Esther! ¡Esther! ¡Despiértate, tienes que tomar la de la presión!… Nada. Impávida… No sabe lo que parecía Esther muerta… Tan linda ella de joven… ¡¡Lo que era!! ¡Y lo que llevamos al cementerio!… Una momia parecía. Puro hueso. Ni comer quería… Imagínese que yo ahora tampoco como. ¿Cómo como? Nunca cociné en mi vida. Siempre Esther, pobrecita. Su vida era la cocina y la limpieza… Lavar sin lavarropas; no quería ella. Todo a mano… ¡Planchar! Cómo planchaba Esther… ¡Un lujo! En la oficina siempre me decían: —Humberto, eres un duque. ¡Y sí…! Con una mujer así uno se luce… ¡¡Cómo la extraño!! ¡Qué voy a salir yo…! ¿A qué? ¡A encontrarme con el mundo infectado? Estoy en edad de riesgo. No salíamos a ningún lado con Esther. No sé cómo se lo pescó al bicho… Ojalá me muera ahora. No doy más. Me quiero morir… ¡¡¡Me quiero morir!!!

—Espere, señor GX22… Ya voy… —dijo Juan José en un ataque solidario.

Dejó la oficina de la Empresa donde era el único empleado de cada turno.