2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gebeutelt von tiefer Einsamkeit und gehasst von seiner herzlosen Stiefmutter, beschließt der fünfzehnjährige Waisenjunge Quirin, von zu Hause wegzulaufen. Auf seiner Flucht findet er zufällig den geheimen Abschiedsbrief seines Vaters. Dieser warnt Quirin vor einem schauderhaften Fremden, der einst seine Eltern heimsuchte und nun auch hinter ihm her ist. Im gleichen Moment fällt dem Jungen auch der geheimnisvolle Stein seiner Mutter in die Hände, welche vor langer Zeit zu einem Zaubervolk aus einer anderen Welt gehörte. Um mehr über den Stein und das rätselhafte Schicksal seiner Eltern zu erfahren, begibt sich Quirin zusammen mit seinem besten Freund auf eine unerwartete und gefährliche Reise, die den beiden Jungen bald das Äußerste abverlangt … In seinem Debütroman beschreibt der Autor Thomas Mader die mitreißende und bewegende Geschichte des fünfzehnjährigen Waisenjungen Quirin, der auf seiner spannenden Reise durch verschiedene Zauberwelten allerlei Gefahren trotzen muss. Dabei lernt der Protagonist nicht nur die seltsamsten Märchenwesen kennen, sondern findet auch schließlich seinen Weg im Leben. Das Buch ist der Auftakt zu Quirins fesselnder Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

www.tredition.de

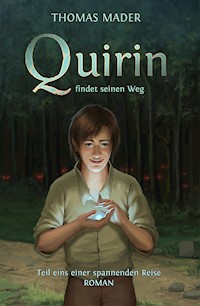

Thomas Mader

Quirin findet seinen Weg

Teil eins einer spannenden Reise

www.tredition.de

© 2016 Thomas Mader

Umschlag, Illustration: Kristina Gehrmann

Lektorat: Julia Feldbaum

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback

978-3-7345-0544-7

Hardcover

978-3-7345-0545-4

E-Book

978-3-7345-0546-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Kapitel 1

Als sich Quirin in sein altes Holzbett legte, war es bereits Mitternacht geworden. Durch sein offenes Kammerfenster vernahm er zwölf leise Glockenschläge, die von der weit entfernten Dorfkirche langsam und behäbig in die sternklare Sommernacht entsandt wurden. Todmüde lag er auf seinem harten Strohsack und war nicht einmal mehr imstande, seine Leinendecke über sich zu werfen. Kaum noch konnte er seine Arme heben, starke Rückenschmerzen plagten ihn bei jeder noch so kleinen Bewegung und raubten ihm den Schlaf.

„Ich hasse den Sommer!“, murmelte er immer wieder vor sich hin.

Quirin war von der harten Feldarbeit, die er den ganzen Tag verrichtet hatte, völlig erschöpft. Bei dem Gedanken daran, dass die nächsten Tage kaum besser werden dürften, wäre er am liebsten davongelaufen. Seit fast drei Wochen musste er neben all den anderen anstrengenden Arbeiten, die in schier unendlicher Menge auf dem kleinen Bergbauernhof anfielen, auch noch viele Stunden am Tag aufs Feld. Von morgens bis abends hatte er bei sengender Hitze das gemähte, getrocknete Wiesengras zusammengerecht und auf Trocknungsböcke aufgetürmt, damit es auch bei Regen nicht ganz durchnässt wurde. Schließlich konnte man nie sicher sein, ob es nicht doch einmal zu einem Sommergewitter kommen würde. Durch die enorme Hitze war seine Kehle völlig ausgetrocknet, doch Quirin hatte keine Kraft mehr, sich noch einen Schoppen Wasser aus dem Brunnen vor der Haustür zu holen.

„Wenn die nächsten Tage auch so werden, kann ich bald nicht einmal mehr auf den Beinen stehen“, murmelte er leise und drehte sich vorsichtig auf die Seite, um seinen Rücken zu entlasten.

Mit müden Augen starrte Quirin die Holzbalken der Kammerwände an, und als ihn mit einem Mal völlige Stille umschloss, versank er, wie so oft in letzter Zeit, in Gedanken. Ihm graute davor, dass er nun, da er diesen Sommer mit der Volksschule fertig geworden war, tagaus, tagein und bis zur völligen Erschöpfung auf dem Hof schuften musste. Nichts als harte Arbeit sah er vor sich, und es gab niemanden, der ihm etwas davon hätte abnehmen können. Seine Stiefmutter, mit der er nun seit dem Tod des Vaters im vergangenen Winter allein auf dem Hof lebte, packte zwar nicht minder hart an, doch auch wenn sie zu zweit waren und ihr Bergbauernhof, verglichen mit den großen Höfen der reichen Bauern im Tal, geradezu beschämend klein war, so fiel für Quirin doch Arbeit in Hülle und Fülle an. Gleichzeitig warf ihr kleines Gehöft aber nur spärliche Erträge ab, sodass an einen Tagelöhner oder gar einen Knecht gar nicht zu denken war. Oft reichte es gerade so eben für Quirin und seine Stiefmutter.

Quirin wälzte seinen schmerzenden Kopf auf dem harten Strohkissen hin und her, als er angestrengt versuchte, zur Ruhe zu kommen. Die Gedanken raubten ihm den Schlaf. Obwohl er todmüde war, fühlte er sich angespannt und nervös, und es verstrichen drei langsame, quälende Stunden, bis ihm schließlich vor Erschöpfung die Augen zufielen.

Am nächsten Morgen wurde Quirin mit einem Mal grob aus dem Schlaf gerissen. Reflexartig schreckte er hoch und saß keuchend in seinem Bett, als seine Stiefmutter nach ihm brüllte.

„Quirin, steh endlich auf!“, schrie sie wütend aus der Küche nach oben. „Soll ich hier alles allein machen? An die Arbeit! Heute muss mit dem Heueinlagern begonnen werden! Das Vieh hast du auch noch nicht versorgt, du Taugenichts! Muss ich dich aus dem Bett prügeln?“

„Ich komme!“, rief Quirin zurück.

Er war mit einem Schlag hellwach, obwohl er immer noch erschöpft und müde war. Draußen ging gerade die Sonne auf, die beiden Hähne krähten lautstark über den Hof. Viel zu kurz war die Nacht gewesen, er fühlte sich kein bisschen erholter als am Vorabend, im Gegenteil. Sein Rücken war durch die harte Strohmatratze noch verspannter und schmerzte unerträglich. Die wenigen Stunden Schlaf waren wie ein Wimpernschlag vergangen.

Als Quirin aus seinem Bett kriechen wollte, kam seine Stiefmutter schon die Treppe hinaufgestürmt und riss die Tür seiner Schlafkammer auf. Mit dem Kochlöffel in der einen und einem Küchentuch in der anderen Hand stand sie vor ihm, der Kopf hochrot, ihr Blick beängstigend wütend.

„Hast du Wachs in den Ohren?“, schrie sie ihn an. „Ich habe schon mindestens drei Mal nach dir gerufen, und du liegst hier faul herum und rührst dich nicht!“ Sie hob drohend den Kochlöffel und fuchtelte wild mit ihm herum. „Wenn ich nach dir rufe, hast du da zu sein, du Taugenichts! Du willst dich wohl vor der Arbeit drücken, was? Aber wage nicht einmal, davon zu träumen!“

Quirin sah sie furchtlos an. Er stand auf, ging zu ihr hin und sagte: „Ich träume gar nichts. Dafür habe ich gar keine Kraft mehr. Du hast mir gestern so viel Arbeit aufgebürdet, dass ich kaum noch weiß, wo oben und unten ist.“

Er war selbst überrascht, wie ruhig er blieb. Die Alte ging ganz dicht an Quirin heran und sah ihm mit verhasstem Blick in seine haselnussbraunen Augen. Ihr verhärmtes rundes Gesicht war dabei von Wut und Abscheu gezeichnet.

„Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, dass mich dein Vater hier mit dir allein zurückgelassen hat. Aber so ist es jetzt nun mal. Und solange dieser verfluchte Hof noch mir gehört, wirst du tun, was ich dir auftrage.“

Ihre Stimme war leise, doch der Hass verlieh ihr einen eiskalten Klang. Quirin sah ihr lange in ihre faltenumrahmten wütenden Augen, und als keiner von ihnen weitersprach, breitete sich ein unerträgliches Schweigen aus. Quirins blasse Lippen begannen, zu zittern. Je länger der Junge seine Stiefmutter ansah, umso aufgebrachter wurde er. Eine seltsame Mischung aus Wut und Verzweiflung kochte plötzlich in ihm hoch und fuhr ihm tief in seine Glieder. Er überlegte sich Sätze, die er ihr vor die Füße spucken wollte, spielte mit Wörtern in seinen Gedanken, jonglierte mit ihnen herum, ließ aber schließlich doch jedes Wort wieder aus seinem Kopf verschwinden und sagte nichts. Er sah an ihr vorbei, hielt einen Moment inne, atmete tief durch und ging dann an ihr vorüber, hinaus aus dem Zimmer und die Treppen hinunter. Er verließ das Haus und begab sich zum Brunnen, um sich zu waschen.

Derweil ging seine Stiefmutter wieder in die Küche und kochte eine dicke Brennsuppe zum Frühstück.

Als Quirin hineinkam, stand in der Mitte des Tisches schon der alte Kochtopf. Seine Stiefmutter beugte sich vor die offene Tür des gusseisernen Ofens und warf ein paar Holzscheite ins Feuer. Wortlos ging Quirin an ihr vorbei und setzte sich an den Esstisch. Sie holte zwei Löffel aus der Schublade und setzte sich ebenfalls, legte ihm sein Besteck hin und begann, die leicht angebrannte Suppe aus dem Topf zu schlürfen, ohne ihn dabei auch nur eines Blickes zu würdigen.

„Fang an zu essen“, sagte sie in ruhigem Ton und blickte dabei starr auf den Topf. „Du brauchst ein deftiges Frühstück für die Arbeit heute. Wir müssen das Heu endlich fertig machen. Wer weiß, wann es regnet. Und vergiss nicht, die Kühe vorher zu versorgen. Melken und Federvieh mache ich.“

Sie sah kurz nach oben, Quirin nickte ganz leicht und begann langsam, Löffel für Löffel, sein Frühstück herunterzuwürgen. Hunger hatte er schon, aber es schmeckte ihm nicht. Die Suppe war angebrannt, dicke alte Brotbrocken und Fettaugen schwammen umher, und versalzen hatte sie seine dicke Stiefmutter auch noch.

Quirin fühlte sich nicht wohl in ihrer Gegenwart. Eine bedrückende Stimmung lag über ihnen. Er dachte an die letzten Wochen, die ihm wegen der harten Arbeit fast den Verstand geraubt hatten, und während Quirin mit seinem Blechlöffel apathisch im Topf rührte, musste er unentwegt über ihren Streit von heute Morgen nachdenken. Die Blicke seiner Stiefmutter, ihr Gesichtsausdruck und ganz besonders der Klang ihrer Stimme hatten sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte – mal wieder. Nicht zum ersten Mal war die Alte kalt und hart zu ihm gewesen, im Gegenteil, noch nie hatte sie Quirin leiden können und hatte ihn stets spüren lassen, dass sie ihn verabscheute. Und nun, da sein Vater gestorben war, wurde ihre Abneigung ihm gegenüber von Tag zu Tag größer. Manchmal kam es Quirin so vor, als würde sie ihn für all ihren eigenen Verdruss verantwortlich machen, als wäre er an allem schuld – an seines Vaters Tod, an der vielen Arbeit und an der Armut, in der sie lebten. Nichts konnte er ihr recht machen, ganz gleich, wie sehr er sich auch anstrengte.

Quirin blickte sie kurz an, sah dann sogleich wieder auf den Tisch und aß weiter. Er wusste nicht, was er ihr gegenüber empfand. Es war kein Hass, jedenfalls kein dauerhafter, und es war auch keine Ablehnung. Vielmehr fühlte er sich traurig und leer, weil sie nie ein nettes Wort für ihn übrig hatte, heute nicht und die letzten Monate auch nicht. Seine Gedanken waren wirr, er wusste nicht, was er fühlte und warum. Quirin wusste nur, dass er sich, wie immer in ihrer Gegenwart, ungeliebt, ja gar verachtet vorkam. Es tat ihm weh, mit welcher Kälte sie ihm immer wieder begegnete, dabei wünschte er sich nichts mehr als die Liebe einer Mutter, auch wenn sie nicht seine leibliche war.

„Ja, mache ich“, antwortete er leise und sah dabei nach unten.

Sie blickte ihn kurz an, nickte ihm zu und löffelte weiter. Als sie genug hatte, stand sie auf, heizte den Herd nochmal für das Mittagessen nach und ging zur Tür, holte ihr Kopftuch vom Haken und nahm eine leere Schüssel aus dem Regal.

„Beeil dich endlich“, ermahnte sie Quirin bestimmt, „und mach dich an die Arbeit. Bis heute Abend muss das kleine Feld bei der Eiche oben heimgebracht sein. Morgen müssen wir unten anfangen. Wer weiß, wie lange das Wetter mitspielt. Und dass du mir vorher in den Stall gehst. Los jetzt.“

Dann lief sie mit wuchtigen Schritten aus dem Haus und begann, die Hühner zu füttern. Quirin saß noch immer am Tisch und würgte sein Frühstück hinunter. Er wollte wieder zu Kräften kommen, auch wenn er sich zu jedem Löffel zwingen musste. Ehe er wieder in seine Gedanken abzurutschen drohte, stand er schnell auf, ließ alles liegen und machte sich an die Feldarbeit.

Wenig später türmte Quirin gerade das Heu auf den kleinen Leiterwagen, als ihn seine Stiefmutter zum Mittagessen rief. Es war mittlerweile sehr heiß geworden, die Sonne brannte unbarmherzig herunter, und unglücklicherweise blies kein bisschen Wind, nicht einmal ein leichtes Lüftchen, nichts, was die Hitze abgemildert hätte. Quirin war völlig durchgeschwitzt, sein Hemd klebte an seiner dürren Brust. Der Grasstaub juckte unerträglich auf der nassen Haut und verklebte ihm die Augen, er konnte sie kaum aufhalten – und er wollte es auch gar nicht. Wie ein Besessener belud er mit all seiner Kraft unablässig den Karren mit Heu und blickte dabei nicht nach links und nicht nach rechts, beinahe so, als gäbe es die Welt um ihn herum überhaupt nicht. Ohne sich auch nur die kleinste Pause zu gönnen, schuftete er unentwegt, warf das Gras in hohem Bogen nach oben, über seinen Kopf hinweg, und schmiss es auf den alten Leiterwagen.

Plötzlich packte ihn jemand am Arm und riss ihn zur Seite. Erschrocken warf er seine Heugabel zu Boden. Als er seine juckenden Augen öffnete, sah er seine Stiefmutter, die schnaufend vor ihm stand. Wütend packte sie Quirin und schlug ihm ins Gesicht.

„Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du Taugenichts!“, schrie sie ihn an. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah. „Du hast die Stallarbeit nicht gemacht! Was habe ich dir aufgetragen? Bist dir wohl zu fein dafür! Ich sage dir, ich vergesse mich noch!” Sie war außer sich vor Wut, Augen und Stimme hasserfüllt. Quirin war unfähig, ein Wort zu sagen. „Komm jetzt, Mittagessen! Und heute Abend schrubbst du mir den ganzen Stallboden auf den Knien, damit du das Gehorchen lernst!“, brüllte sie.

Grob packte sie den Jungen an der Hand, drehte sich um und machte sich zum Bauernhaus auf. Quirin, der noch gar nicht begriffen hatte, was passiert war, konnte kaum Schritt halten, so energisch und hastig ging seine Stiefmutter voran, es war schon fast ein Rennen, als ob sie auf der Flucht wären. Sie riss immer wieder mit aller Gewalt an seinem Arm und mahnte ihn so zur Eile an, seine Schulter schmerzte jedes Mal höllisch dabei. So ging es quer über das ganze Feld, mehrmals stolperte Quirin über Mauselöcher und Erdhügel, mit denen der Boden durchsetzt war. Als sie am Haus ankamen, wollte er sich losreißen, doch seine Stiefmutter ließ nicht eine Sekunde locker. Sie schrie wild um sich und schleifte ihn durch den Hausflur bis in die Küche hinein, packte ihn dann an der Brust und schubste ihn auf seinen Sitzplatz. Er knallte mit dem Rücken gegen die harte Holzlehne der Eckbank und stieß sich sein Schienbein am Fuß des Küchentisches. Dann hörte er ein lautes Knallen. Seine Stiefmutter hatte ihm einen zweiten Schlag verpasst, dieses Mal direkt auf sein linkes Ohr. Quirin war für einen Moment beinahe taub und sah, wie sie vor ihm tobte und ununterbrochen brüllte. Erst einige Augenblicke später konnte er wieder ihre hasserfüllte Stimme hören.

„Tausend Mal habe ich dir gesagt, du hast morgens den Stall zu machen, ehe du aufs Feld gehst!“, schrie sie ihn an. „Wenn das so weitergeht, vergesse ich mich noch, du Nichtsnutz! Auf dem Feld bist du auch noch lange nicht fertig. Was machst du die ganze Zeit?“

Quirin war wieder bei Sinnen. Er kochte vor Wut und richtete sich entschlossen vor ihr auf. Er brüllte seine Stiefmutter mit all seiner Kraft an, minutenlang. Er hatte einen wahren Tobsuchtsanfall und nahm dabei selbst gar nicht mehr wahr, was er schrie. Vermutlich, dass er seit dem Tod seines Vaters im letzten Winter unentwegt und bis zum Umfallen auf dem Hof geschuftet hatte, dass er sich nie beklagt und immer alles hingenommen hatte und stets bemüht gewesen war, es ihr, verdammt nochmal, recht zu machen. Vermutlich brüllte er auch, weil er seinen Vater jeden Tag vermisste, sich ungeliebt und unverstanden fühlte, weil er sich einsam und verloren vorkam, weil er jeden Tag und jede Nacht diese innere Leere fühlte, die einer Sackgasse glich, aus der es keinen Ausweg gab.

Als ihm die Luft ausging und seine Stimmbänder schmerzten, hörte er auf, zu schreien. Nun stand er vor ihr, durchgeschwitzt, ausgelaugt, mit hochrotem Kopf, und er schnaufte lautstark, um wieder zu Atem zu kommen. So standen sie sich für einen Moment gegenüber, und dieser Moment kam Quirin so lange vor wie ein ganzes Leben. Sie schwiegen beide und sahen einander aufgebracht in die Augen. Eine bedrückende Stille machte sich breit, eine Stille, die noch unangenehmer war als das Gebrüll davor, und es schien, als ob dieser Moment niemals zu Ende gehen würde.

Dann ergriff seine Stiefmutter, in einer völlig anderen Tonlage, das Wort. Sie beugte sich über den Tisch, ging ganz nah mit ihrem Gesicht an jenes von Quirin heran, so nah, dass er ihren Atem auf der Haut spüren konnte, und sah ihm in die Augen. Ihr Blick war dabei von unbeschreiblicher Kälte und von schier unendlichem Hass durchtränkt, er war so intensiv und beängstigend, dass ihm Quirin fast nicht standhalten konnte. Ihm wurde schwindlig und seine Beine knickten weg.

„Was glaubst du eigentlich, wer du bist?“, sprach sie in langsamen, leisen, Furcht einflößenden Worten. „Deine gottverdammte Hexenmutter hatte den Verstand deines Vaters betäubt und ihn so für sich eingenommen. Nur deswegen hatte er sich damals für sie entschieden, und als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, bist auch noch du aus dieser abscheulichen Vereinigung hervorgegangen.“ Sie ließ ihren Blick nicht einmal von Quirins Augen abkommen. „Deine Mutter war keine von uns, sie war kein Mensch. Keiner weiß, woher sie kam oder was sie bei uns wollte, aber jeder im Dorf wusste, dass sie nicht zu uns gehörte, und niemand wollte sie hier haben. Eine Hexe war sie, ihre Augen, ihre Stimme, ihr bleiches Gesicht, nichts davon war normal. Bis heute redet kaum jemand mit uns, auch mit mir nicht, weil ich nach ihrem Tod deinen Vater geheiratet habe und er damals längst aus der Gemeinschaft ausgestoßen worden war – wegen ihr und wegen dir! Und ich verwünsche den Tag bis in alle Ewigkeit, an dem sie dich zur Welt gebracht hat.“

Quirin schluckte. Seine Augen wurden feucht, er atmete nervös und zitterte am ganzen Leib. Schon oft hatte er Ähnliches von seiner Stiefmutter zu hören bekommen, aber so geballt und so hart waren ihre Worte noch nie gewesen. Ihr Blick lähmte ihn regelrecht. Jedes einzelne Wort aus ihrem Mund nahm er tief in sich auf, ihre Sätze brannten sich auf ewig in sein Gedächtnis ein – unwiderruflich, unauslöschlich und für immer da, das spürte er ganz genau. Sie schwieg für einen kurzen Moment und ging dann noch dichter an ihn heran, so dicht, dass sich ihre Gesichter beinahe berührten. Sie verfinsterte ihren Blick ein letztes Mal und sagte mit abgrundtief verachtender Stimme: „Wäret ihr doch nur beide bei deiner Geburt gestorben und nicht nur sie. Dann wäre ich mit deinem Vater glücklich geworden. Ich werde dir nie verzeihen, was deine Anwesenheit aus mir gemacht hat. Ich hasse dich!“

Als sie ihren letzten Satz gesprochen hatte, brach Quirin in Tränen aus. Er stieß den Tisch zur Seite, rannte aus der Küche und knallte die Tür hinter sich zu. Er lief über den Flur aus dem Haus hinaus, vorbei am Hühnerstall, am Misthaufen und an der Scheune, und hetzte bis zum kleinen Feld hinter der alten Eiche. Er rannte und rannte, blickte dabei nicht einmal zur Seite, seine Tränen rollten währenddessen unentwegt über sein schmales Gesicht. Bald schmerzten seine Füße, doch er lief immer weiter, ohne Pause, bis er vor Erschöpfung zu Boden fiel. Er blieb liegen und weinte, wie er in seinem ganzen Leben noch nicht geweint hatte, so lange und so stark, dass seine Augen schmerzten. Ein wahrer Nervenzusammenbruch suchte ihn heim, und es dauerte Stunden, bis er sich halbwegs beruhigt hatte. Da war es schon später Nachmittag geworden. Eine leichte Brise schlich mit einem Mal über die Wiesen, sie machte den heißen Sommertag angenehm kühl. Die Bäume der nahe gelegenen Wälder rauschten leise und beruhigend um ihn herum und ließen ihn allmählich aufatmen. Das gemähte Wiesengras bettete Quirin weich, ein paar getrocknete Halme streichelten ihm zärtlich über seine nassen Wangen. Langsam sammelte er sich wieder, und als er mehr und mehr zur Ruhe kam, begann er, über das Geschehene nachzudenken.

Als Quirin schließlich vom Boden aufstand, ging bereits die Sonne unter. Viele Stunden hatte er noch liegend auf dem Feld verbracht und dabei versucht, seine wirren Gedanken zu ordnen. Doch er war zu keinem Ergebnis gekommen, nicht einmal ansatzweise. Die Leere, die er seit dem Tod seines Vaters Tag für Tag verspürt hatte, stand ihm größer und mächtiger gegenüber als je zuvor, und obwohl er tief in seinem Inneren wusste, dass von dieser Leere eine große, zerstörerische Gefahr ausging, wehrte er sich nicht dagegen. Alles erschien ihm sinnlos, er empfand nichts mehr. Seine Kräfte hatten ihn verlassen, er fühlte sich mit gerade einmal fünfzehn Jahren wie ein alter Mann, ausgelaugt, verbraucht, müde. Quirin ging ein paar Schritte, setzte unendlich langsam einen Fuß vor den anderen und sah dabei unentwegt zu Boden.

Als wenig später die Nacht hereinbrach, ließ er sich erneut in dem ungemähten Wiesengras nieder, zog seine Knie dicht an sich heran und hielt sie mit seinen Armen umschlossen. Er blickte in die Ferne.

Das kleine Dörfchen im Tal war in der Dunkelheit deutlich auszumachen, einzelne Häuser durch Kaminfeuer und Petroleumlampen erleuchtet. Aus den Schornsteinen quoll der Rauch, und wenn man ganz genau hinsah, konnte man sogar die Straßen und Feldwege erkennen. Als Quirin seinen Blick an den Berghängen entlangschweifen ließ, kamen ihm wieder die Tränen. Der kleine Bergbauernhof, sein Zuhause, lag unübersehbar nah vor ihm, nur wenige hundert Meter entfernt. Traurig und erschöpft ließ er den Kopf hängen und wimmerte ganz leise vor sich hin. Er wusste nicht, was er tun sollte. Schon oft hatte er in letzter Zeit darüber nachgedacht, von daheim wegzulaufen, irgendwo hin, vielleicht in eine kleine Stadt, um sich dort irgendwie durchzuschlagen: als Knecht oder Lehrling oder was auch immer. Schließlich war er ja nun mit der Schule fertig und könnte vielleicht eine Lehre beginnen. Alles erschien ihm besser, als jenes Leben, welches er seit dem Tod seines Vaters auf dem Hof führen musste. Oft hatte er sich gefragt, was er noch zu verlieren hätte, wenn er einfach eines Tages weg wäre. Doch er blieb immer wieder an der gleichen Stelle in seinen Gedanken hängen: am letzten Willen seines Vaters.

Wie oft hatte ihm seine Stiefmutter eingebläut, es sei seines Vaters letzter Wille gewesen, dass Quirin am Hof bliebe und diesen eines Tages, wenn die Zeit dafür reif wäre, weiterführte. Dabei hatte sie jedoch stets energisch betont, dass sie selbst das Gehöft geerbt und somit das Sagen hätte. Quirin konnte nicht einfach davonlaufen, zu sehr quälte ihn der Gedanke daran, seinem geliebten Vater diesen letzten Wunsch nicht zu erfüllen. Gleichzeitig wusste er auch, dass seine Stiefmutter ihn brauchte, niemals könnte sie all die Arbeit allein verrichten. Sie beide wussten das.

Je länger er über all dies nachdachte, umso mehr versank er in seinen Gedanken. Er schloss die Augen.

Er sah seinen Vater vor sich, wie er auf dem Sterbebett lag. Die letzten Tage vor seinem Tod hatte er es nicht mehr verlassen können, zu schwach war er schon geworden. Quirin sah ihn ganz deutlich vor sich, beinahe so, als wäre es gestern gewesen, und er erinnerte sich noch allzu schmerzlich an seines Vaters Gesichtsausdruck, der keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er am Ende ein kranker und gebrochener Mann geworden war. Kaum noch hatte sein Vater in den letzten Tagen sprechen können, die dicken Narbenstränge um seinen Hals hatten seine Stimme förmlich erstickt und ihm das Atmen schwergemacht. Nur allzu gut konnte sich Quirin noch an alles erinnern, ganz besonders auch an jenen Moment, in dem ihm sein Vater scheinbar heimlich und mit letzter Kraft ein Briefkuvert in die Hand gedrückt hatte. Und bis heute fragte sich Quirin, was, verdammt nochmal, in dem kleinen Briefchen gestanden hatte. Er ärgerte sich über sich selbst, dass er den Brief damals achtlos beiseite gelegt und ihn nicht gleich zu sich genommen hatte, aber wer kümmert sich schon um ein Stück Papier, wenn der eigene Vater im Sterben liegt.

Er hatte dieses Briefchen nie wieder zu Gesicht bekommen, seine Stiefmutter hatte es sogleich an sich genommen und Quirin nie zurückgegeben. Mindestens hundert Mal hatte er sie darum gebeten, den Brief lesen zu dürfen, danach verlangt, sie vor Verzweiflung angeschrien, doch stets hatte er statt des Briefes lediglich ein paar saftige Ohrfeigen und wüste Beschimpfungen bekommen. Wieder und wieder hatte seine Stiefmutter ihm gebetsmühlenartig eingebläut, dass in dem Brief stünde, Quirin solle eines Tages das Gehöft weiterführen und bis dahin ihr allein gehorchen. Der Junge hatte damals viele Wochen lang den Brief überall gesucht, als ob er schon zu dieser Zeit gespürt hätte, wie bedeutsam der Inhalt war. In jeder Ecke und in jedem Winkel des Hauses hatte Quirin danach gewühlt und war deswegen oft von seiner Stiefmutter verprügelt worden, weil er seinen Aufgaben nicht nachkam. Dennoch hatte er das Schreiben nie wieder gesehen, bis zum heutigen Tage nicht.

Je mehr er über die Vergangenheit nachdachte, umso wirrer wurden seine Gedanken. Kaum noch konnte er klar denken. Tiefe Traurigkeit umschloss Quirin, sie lähmte ihn förmlich und ließ ihn nicht mehr los. Er fühlte sich einsam, sein Leben zweigte sich vor ihm auf wie ein unendlich großer, dunkler Irrgarten, und er wusste beim besten Willen nicht, welchen Weg er gehen sollte.

Als er viele Momente später seine Augen wieder aufschlug, zog er seine Beine ganz dicht an seinen Körper und kauerte apathisch auf dem Wiesenboden, eine ganze Weile lang, so lange, bis Merthin kam.

Quirin hatte erst gar nicht gemerkt, dass sich jemand neben ihn ins Heu gesetzt hatte. Erschrocken blickte er hoch, weil er plötzlich ein leises Atmen vernahm. Merthin sah ihn freundlich an.

„Ach, du bist es“, sagte Quirin und wischte sich mit einer schnellen Handbewegung die Tränen aus dem Gesicht. „Ich hab dich gar nicht kommen hören.“

„Ich wollte dich nicht aufschrecken“, sagte Merthin, „du hast schon von Weitem den Eindruck gemacht, als ob du lieber alleine sein wolltest. Ich wollte erst gar nicht zu dir hingehen, aber nach einiger Zeit dachte ich mir, du könntest vielleicht Gesellschaft vertragen. Schließlich sitzt du hier mitten in der Nacht auf dem Feld wie ein Häufchen Elend, und das schon seit Stunden. Was ist denn passiert?“

Quirin blickte in die Ferne. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Merthin sah ihn kurz an, wandte dann seinen Blick auf die Wiese, zog einen getrockneten Grashalm aus dem Heu und zerknüllte ihn zwischen den Fingern. Die Freunde saßen schweigend nebeneinander, der Wind umwehte sie dabei ganz leicht, und es wurde noch immer nicht kalt. Quirin merkte, wie er innerlich ruhiger wurde. Obwohl er mit Merthin bis jetzt kein weiteres Wort gewechselt hatte und sie sich immer noch anschwiegen, fühlte er sich nicht mehr so einsam und unverstanden. Es tat gut, einen echten Freund an seiner Seite zu haben, jemanden, der einfach da war und einem das Gefühl vermittelte, nicht allein zu sein. Seitdem er denken konnte, war er mit Merthin befreundet, und seit dem Tod seines Vaters war der andere noch viel wichtiger für Quirin geworden. Schließlich kam Quirin kaum vom Hof weg, in der Dorfschule war er bis zum Schluss ein Außenseiter gewesen, und sonst kannte er auch kaum jemanden. Merthin war seit vielen Jahren sein bester und einziger Freund.

„Hat sie dich wieder verprügelt?“, fragte Merthin und sah Quirin dabei mit prüfendem Blick an. Dieser saß regungslos neben ihm und schaute unentwegt ins Leere. Quirin verzog keine Miene, sein Gesicht war wie versteinert, der Blick starr und ausdruckslos, fast so, als wäre er gar nicht lebendig. Merthin musterte ihn lange. „Oder hat sie dich wieder mit so viel Arbeit überhäuft, dass drei ausgewachsene Männer Mühe und Not hätten, diese zu erledigen?“, fuhr er fort, wandte dabei seine Augen von ihm ab und ließ seinen Blick über die nächtliche Berglandschaft schweifen.

„Beides“, erwiderte Quirin leise, seine Stimme hatte dabei weder Klang noch Tiefe, sie war schwach und emotionslos.

Merthin atmete tief durch und ließ den Kopf hängen. Quirins knappe Antwort vermochte mehr als deutlich zu sagen, dass er am Ende seiner Kräfte war, dass er nicht mehr weiter wusste und keinen Ausweg aus seiner Lage fand, wie ein Vieh, dass in eine Falle getappt war. Abermals zog Merthin einen getrockneten Grashalm aus dem Heu, nahm ihn zwischen seine Finger und betrachtete ihn.

„Quirin …“, fing er an zu sprechen und blickte dabei zu Boden, betrachtete den Halm zwischen seinen Händen und hielt für einen Moment lang inne. Merthin atmete schwer, warf das Stückchen Gras mit einer leichten Wut weit von sich, sah mit finsterem Blick in die Ferne und erhob sodann mit bestimmtem Ton seine Stimme erneut. „Quirin, wie soll das, verdammt nochmal, weitergehen?“ Merthin sah ihn mit ernsten Augen an. „Seit dem Tod deines Vaters ist kein einziger verfluchter Tag vergangen, an dem du von deiner Stiefmutter nicht geschlagen, gedemütigt, verwunschen oder sonst wie schlecht behandelt worden bist! Wie soll das irgendwie noch anders werden?“ Seine Stimme wurde immer schärfer, er musste sich sichtbar zusammennehmen, um nicht die Beherrschung zu verlieren. „Glaubst du wirklich, dass sie sich von selbst ändert? Sie hasst dich, sie hasst den Hof, sie hasst ihr ganzes verdammtes Leben, und das lässt sie jeden Tag an dir aus! Dein Vater liebte deine Mutter und hat deine Stiefmutter deswegen verlassen, damals, vor vielen Jahren, noch vor deiner Geburt. Und kaum war deine Mutter tot, hat sich deine Stiefmutter wieder an seinen Hals geworfen, obwohl sie wusste, dass dein Vater sie nicht liebt! Weiß der Teufel, warum dein Vater dann doch noch deine Stiefmutter zur Frau nahm, doch er liebte immer nur deine leibliche Mutter, bis zu seinem Tod! Deswegen ist die Alte heute ein verbittertes Scheusal, und ihre Wut lässt sie jeden Tag an dir aus, und zwar bis in alle Ewigkeit, da bin ich mir sicher!“

Merthin wurde immer energischer. Er stand auf, stellte sich direkt vor Quirins Füße und packte mit grobem Griff dessen Kopf, um seinen Blick in Quirins Augen bohren zu können.

„Aber ich sage dir eines“, fuhr er lautstark fort, „ich werde nicht zusehen, wie sie dich kaputtmacht! Ich werde nicht zulassen, dass sie deinen Willen bricht und auf ewig ihren Frust über ihr eigenes Leben an dir auslässt. Du kannst nichts für ihre Situation, rein gar nichts!“

Merthin rüttelte an Quirin und wiederholte unaufhörlich seinen letzten Satz, so lange, bis Quirin zu wimmern begann, erst ganz leise und kaum merklich, dann immer mehr und mehr, bis er schließlich völlig zusammenbrach und lautstark weinte, so intensiv und ausgiebig, dass er kaum noch Luft holen konnte.

Merthin nahm ihn in den Arm. Quirin presste sein Gesicht gegen dessen Brust und weinte unentwegt und ohne Pause, so lange, bis er völlig erschöpft war und ihm alles weh zu tun schien. Erst dann, nach langen Minuten, beruhigte er sich langsam wieder. Er richtete seinen Blick vorsichtig auf, wischte seine Tränen weg und atmete tief durch. Merthin, der ihn gehalten hatte, stand langsam wieder auf und setzte sich neben ihn. Als die beiden Burschen schweigend in das malerische Bergtal blickten, kamen sie allmählich wieder zur Ruhe. Quirin lehnte vorsichtig seinen Kopf an Merthins Schulter und schloss seine Augen. Eine leichte Sommerbrise umschmeichelte ihn dabei angenehm kühl, sie brachte das Gras hinter der alten Eiche ganz leise zum Rauschen. Der Horizont begann, sich leicht rot zu färben, die aufgehende Sonne umspülte die beiden Jungen allmählich mit warmen Farben und tauchte die Berglandschaft um sie herum in ein beruhigendes Licht.

Kapitel 2

Als Quirin am Hühnerstall des Bauernhofes vorbeiging und schnellen Schrittes über den Schotterweg in Richtung Haustür des alten Wohnhauses schlich, war die Sonne schon fast ganz aufgegangen. Immer wieder blickte er hastig und verängstigt um sich, jedes Geräusch und jede Bewegung, jeder Schatten und jeder Windhauch versetzten ihn in Panik. Schon einmal war er von zu Hause weggelaufen, im Januar war das, und als er damals halb erfroren und ausgehungert wieder heimkehrte, holte seine Stiefmutter statt einer warmen Decke und einer heißen Suppe erst einmal den Haselnussstock aus der Küche. Die Narben auf seinem Rücken hatten ihm noch den ganzen Frühling lang wehgetan, und durch die anstrengende Hofarbeit hatte sich die Ausheilung wochenlang hingezogen.

Ganz vorsichtig und leise öffnete er die Haustür, ging hinein und schloss sie unendlich langsam. Das Quietschen der Scharniere ließ dabei eine Gänsehaut an seinem Nacken entstehen. Als der Riegel endlich mit einem lauten Knall ins Schloss fiel, zuckte Quirin zusammen, er machte keine einzige Bewegung, selbst das Atmen versuchte er, zu unterdrücken. Er hielt inne, horchte und wartete. Im Haus war Totenstille, nichts war zu hören, nur ab und an blies der Wind durch die undichten alten Fenster. Quirin wartete noch einen Moment, dann wandte er seinen Blick von der Haustür ab und drehte sich um.

Als er nach vorne sah, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Seine Stiefmutter stand vor ihm, keine drei Meter entfernt. Er bekam Herzrasen und fing an zu zittern, an seinem Hals spürte er seinen rasenden Puls wie ein unerträgliches Pochen. Die Alte stand im Nachtgewand vor ihm, mit dem Haselnussstecken in der Hand. Ihr Blick traf Quirin wie ein Schlag ins Gesicht. Voller Wut, Hass und Verachtung sah sie ihn an. Er wusste nicht ein einziges Wort, das er hätte sagen können, sein Kopf war leer, beinahe so, als hätte er noch nie in seinem Leben auch nur einen einzigen Ton von sich gegeben. Wie angewurzelt stand er da und traute sich kaum, zu atmen.

Plötzlich ging sie mit zwei energischen Schritten auf ihn zu und packte ihn grob am Unterarm, riss ihn in ihre Richtung und zerrte Quirin nach links in die Küche hinein. Dort stellte sie sich ihm mit ihrem dicken, fleischigen Leib gegenüber und sah ihn mit Augen an, die nicht hasserfüllter hätten sein können.

Quirin stand voller Angst vor ihr und blickte auf den Fußboden. Niemand sagte ein Wort, und als eine verstörende Stille die beiden umschloss, glaube Quirin, die Zeit wäre stehen geblieben. Wie eine halbe Ewigkeit kamen ihm diese Augenblicke vor, er fühlte sich dabei so unendlich hilflos und ausgeliefert, so ungeliebt und unverstanden, so verhasst und ganz besonders so allein wie schon lange nicht mehr. Alles hätte er gegeben, damit dieser Moment endlich vorbeiging. Seine Stiefmutter begann, lautstark zu schnaufen, ihre Hand umgriff fest den Stock.

„Dein Gewand“, sagte sie mit langsamen, schmetternden Worten. Quirins Herz schlug ihm bis zum Hals, er konnte kaum Schlucken, so sehr schwoll ihm die Kehle zu. „Dein Gewand, verdammt noch mal!“, schrie sie ihn voller Wut an.

Quirin brach in Tränen aus und wollte aus der Küche rennen, doch sogleich packte ihn seine Stiefmutter mit ihren fleischigen Händen am Gewand und riss ihm schnaufend das Leinenhemd herunter. Quirin schrie um Hilfe, schlug ihr mit Fäusten in ihren fülligen Leib, doch sie hatte entschieden mehr Kraft und drückte ihn unbarmherzig über den Küchenschemel. Sie hielt ihn am Nacken fest und schnaufte wie ein Tier, als sie zuschlug.

Quirin schrie vor Schmerzen laut auf, der dünne Stock hatte sich tief in seinen Rücken eingegraben.

„Halt dein Maul!“, brüllte sie ihn an und schlug erneut mit aller Macht zu.

Er schrie wieder und schlug mit Armen und Beinen nach ihr, doch sie hatte ihn fest im Griff und ließ nicht eine einzige Sekunde von ihm ab. Ihre Wut wurde immer größer, voller Hass und Abscheu schlug sie auf Quirin ein, unentwegt und ohne Pause, mindestens fünfzehn Mal, bis der Stecken abbrach. Dann stand sie vor ihm, war schweißgebadet und völlig erschöpft. Aufgebracht rang sie um Atem. Quirin war unterdessen zu Boden gefallen, weinte aus voller Kehle und krümmte sich vor Schmerzen, das warme Blut lief ihm dabei den Rücken hinunter. Seine Stiefmutter sah ihn an, er lag vor ihren Füßen. Schließlich rannte sie zur Küchentür, riss sie auf und schlug sie hinter sich zu, so stark, dass sie aus den Angeln zu fliegen drohte. Sie stampfte die Treppe nach oben und schrie dabei um sich. Quirin, der noch immer auf dem splittrigen Holzboden der Küche lag, konnte nicht aufhören, zu weinen. Sein Rücken war blutüberströmt und pochte unerträglich. Lange blieb er so liegen und heulte sich die Seele aus dem Leib, und als er nach einer halben Ewigkeit endlich aufstehen wollte, wurde ihm sogleich schwarz vor Augen und er sackte in sich zusammen.

Als er eine Stunde später wieder zu sich kam, vernahm Quirin ein leises Brodeln und Knistern. Vorsichtig hob er seinen Kopf, blickte wie in Zeitlupe um sich und sah den großen verbeulten Kochtopf auf dem Küchenherd stehen. Der Deckel war leicht versetzt aufgelegt, sodass man den Wasserdampf aufsteigen sehen konnte. Sehr langsam und zögerlich rührte er seinen Körper, jede Bewegung schmerzte unerträglich, selbst nach den kleinsten Anspannungen seiner Arme musste er immer wieder minutenlang pausieren, um den Schmerz ertragen zu können. Als er versuchte, einige Momente später aufzustehen, hatte er noch nicht einmal ansatzweise die Kraft dazu.

Plötzlich hörte er Schritte. Schnell legte Quirin seine Hände vors Gesicht. Die Tür flog auf, und seine Stiefmutter polterte in die Küche hinein, ging mit lauten Schritten an ihm vorbei und machte sich an den Herd, um in der Brennsuppe zu rühren. Quirin bewegte sich keinen Millimeter und atmete, so leise er konnte. Er wagte, durch einen kleinen Spalt zwischen seinen Fingern zu spähen, und sah die dicken Füße seiner Stiefmutter in unmittelbarer Nähe vor sich. Ihre abgetragenen Schuhe konnte er wahrnehmen, ihre Kniestrümpfe und einen kleinen Teil ihres Arbeitskleides. Wortlos stand sie vor dem Kochtopf, rührte energisch darin herum und warf dann mit einem lauten Knall den Deckel darüber. Das Scheppern ließ Quirin vor Furcht erzittern. Dann ging sie schnellen Schrittes aus der Küche und schmiss die Tür hinter sich zu, das Knallen des Schlosses fuhr Quirin tief in die Glieder. Er hörte, wie die Alte in der Stube umhertrampelte, konnte jeden ihrer Schritte im Haus spüren, selbst als sie den langen Hausgang bis nach hinten zur anderen Haustür ging. Quirin hörte Schubladen, die hastig aufgezogen wurden, er vernahm ein Rascheln und Scheppern. Seine Stiefmutter musste im Gang vor der Kommode stehen und in ihren Fächern herumkramen. Sie schien etwas zu suchen und schließlich auch zu finden, denn sie schob mit einer ruppigen Bewegung die Schubkästen wieder zu und machte sich erneut in Richtung Küche auf.

Als Quirin sie näherkommen hörte, duckte er sich wieder und presste sein Gesicht an den Fußboden, die Holzsplitter bohrten sich dabei in seine Wangen. Abermals schwang die Tür auf, seine Stiefmutter stampfte mit wuchtigen Schritten zum Herd, zog den Kochtopf vom Feuer, holte ihren Hut vom Haken neben dem Küchenregal, setzte ihn auf und verließ das Bauernhaus, versäumte dabei allerdings nicht, jede Tür mit einem gewaltigen Knall hinter sich zuzuschlagen. Quirin konnte noch einige Zeit ihre Schritte draußen auf dem Kiesweg hören. Ein paar Momente später verstummte alles um ihn herum. Es war mit einem Mal wieder völlig still geworden, nur das Feuer im Küchenofen knisterte zärtlich vor sich hin, es vermittelte dabei eine trügerische Ruhe und ließ Quirin, obwohl er noch immer keinen Handstrich ohne Schmerz tätigen konnte, innerlich langsam aufatmen – und gab ihm für einen Augenblick das Gefühl, er sei außer Gefahr.

Am Nachmittag schlug das Wetter um. Draußen begann sich der Wind, aufzuspielen, er hetzte den Staub über den Vorhof, kroch in jede Ecke und in jeden Winkel des Hofes, ließ im Stall die schweren Schiebetüren zittern, preschte gegen die Fensterscheiben des Bauernhauses und brachte sämtliche Fugen und Ritzen im Gehöft zum Aufheulen. Der Horizont verdunkelte sich, dicke Gewitterwolken schoben sich allmählich vor die Sonne und machten dem schönen Sommertag den Garaus.

An sich waren diese Wetterumschwünge, angesichts der Höhenlage des Hofes, nichts Außergewöhnliches, mit so etwas musste man auch im Hochsommer in den Bergen jederzeit rechnen. Doch gerade jetzt kam dieses Gewitter für Quirin zu einem Zeitpunkt, der nicht unglücklicher hätte sein können. Er hatte nämlich, nachdem viele Stunden seit den Prügeln seiner Stiefmutter vergangen waren, einen felsenfesten Entschluss gefasst: Er wollte weg, und zwar für immer.