6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

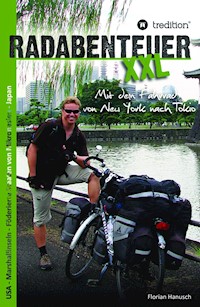

Angespornt von der verrückten Idee, die Welt mit dem Fahrrad zu bereisen, verlässt Florian Hanusch 2009 seine fränkische Heimatstadt Forchheim, um das größte Abenteuer seines Lebens zu wagen. Eine Radreise um den halben Globus, von New York City in den Vereinigten Staaten von Amerika bis nach Tokio in Japan. Fast 9.000 Kilometer ist er durch Hochgebirge, Wüsten und entlegene Eilande unterwegs. Er trotzt den Tornados des Mittleren Westens, der Gluthitze des Death Valley und den Einladungen zu French Toast mit überbackenen Äpfeln. Der Autor feiert ausgelassen den "Independence Day" in Las Vegas, taucht zu versunkenen Wracks in der Südsee, erklimmt schneebedeckte Gipfel in den Rocky Mountains und flüchtet vor wütenden Bären in den Appalachen. Dank der Kombination vieler Flaschen fränkischen Weißweins und eingehender, jahrelanger Rückbesinnung auf das Erlebte ist nun ein fantastisches Buch über die USA und die Südsee entstanden. Mit viel Witz und Humor schreibt Florian Hanusch über seine Erlebnisse auf und abseits der Straße. Detaillierte Hintergrundinformationen mischen sich kurzweilig mit amüsanten Anekdoten über Land und Leute. Die Mischung aus eigentlich ganz gewöhnlichen Zutaten einer Reise, gepaart mit dem ein oder anderen sportlichen Highlight, verwandelt das Buch in ein Gesamterlebnis, bei dem die Freude über ein schattiges Plätzchen in der Wüste auf den Leser ansteckend wirkt, jeder gnadenlose Gegenwind mitschmerzt und die feinste Situationskomik zum Schmunzeln verleitet. Ein Buch, auf das die Welt lange gewartet hat, zumindest aber Freunde und Verwandte, ist nun endlich erschienen. Radlfreunde und Weltenbummler, Amerikafans und Abenteuerer - macht euch auf Lesespaß vom Feinsten gefasst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 678

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Die Präambel beim Vertrag, die Ouvertüre bei der Oper, das Entree beim Essen: Nichts kommt heutzutage ohne Vorspann aus. Sogar die Tour de France möchte nicht auf ihn verzichten und hat ihren eigenen Prolog. Ganz klar, dass auch in diesem Buch ein Vorwort nicht fehlen darf. Und wer könnte wohl besser einleitende Worte über ein Werk verlieren, in dem ein weltoffener, charismatischer junger Mann die halbe Welt mit dem Fahrrad umrundet? Richtig, ein Mann, der es geschafft hat, den Bogen vollständig zu spannen und die Welt nicht nur halb, sondern komplett radelnd bezwungen hat. Bühne frei und Vorhang auf für Hubert Schwarz:

Es ist immer ein schönes Gefühl zu erfahren, dass die eigene Leistung auch Inspiration für andere ist. Florian Hanusch hat sich meine Marathon-Rennen in Amerika und Weltumrundungen im Sattel zum Vorbild genommen, um daraus seine eigenen Abenteuer zu entwickeln und seinen eigenen Weg zu finden. Das ist ihm auf sehr beeindruckende Art und Weise gelungen, wie man in diesem Buch mit seinen vielen spannenden und anschaulich geschilderten Erlebnissen nachlesen kann. Florian Hanusch hat – wie ich – das Fahrrad als Vehikel gewählt. Ob man nun um die Wette fährt oder sich mehr Zeit lässt: die Welt im Sattel zu erkunden und zu erfahren, ist in jedem Fall etwas ganz Besonderes. In relativ kurzer Zeit lassen sich – bei entsprechender körperlicher Ausdauer – lange Distanzen zurücklegen, die nur so gespickt sind mit immer wieder neuen Eindrücken. Anders als im Auto oder im Reisebus spürt man diese Eindrücke im Sattel unmittelbar. Quasi bei jeder Pedalumdrehung. Man wird sensibel für Details, die einem sonst entgehen. Landschaften, Gerüche, Geräusche und Gefühle bleiben anders haften, als im Gedächtnis eines Pauschalreisenden. Das Fahrrad, Rennrad oder Mountainbike führt einen – manchmal zufällig und unfreiwillig – an unglaublich interessante und exotische Orte, die kein Reiseführer für erwähnenswert hält. Und vor allem begegnet man im Sattel Menschen, erhält authentische, unverfälschte Einblicke in Alltag und Kultur. Oft sind es nur Momentaufnahmen, aber es sind immer Erfahrungen aus erster Hand, einschneidende Blicke über den Tellerrand – unvergesslich. Florian Hanusch weiß davon zu erzählen. Abenteuer, wie Florian Hanusch sie wagt, passieren nicht einfach so. Man muss viel dafür tun. Es beginnt mit Interesse und Inspiration, die eigene Träume anstoßen. Gerade Träume sind wichtig, weil sie jenen Funken in sich tragen, der Leidenschaft entfachen kann. Ich war damals beseelt von dem Gedanken, als erster Deutscher das Race Across America, den härtesten Radmarathon der Welt, zu bezwingen – ohne wirklich zu wissen, welche Strapazen mich erwarten würden. Diese Träume müssen dann irgendwann in konkrete Ziele münden, auf die man sein Handeln ausrichtet. Das ist gar nicht so einfach. Gerade bei der Planung eines Rad-Abenteuers gilt es, den eigenen Antrieb zu mobilisieren, lange bevor man überhaupt so richtig in die Pedale tritt. Die Organisationsleistung ist gewaltig, man muss (finanzielle) Risiken eingehen, Mut beweisen, Widerstände überwinden und auch mal einsame Entscheidungen treffen können. Später im Sattel erlebt man nicht nur Hochgefühle. Bei Erschöpfung baut sich der innere Schweinehund vor einem auf und manche Tagesetappe wird zur reinen Durststrecke. Florian Hanusch hat all dies gemeistert und sicher auch für sich die Tugenden entdeckt, die in meinen Augen nicht nur einem Radabenteurer zum Erfolg verhelfen: ein starker eigener Antrieb, gepaart mit Zielen und Leidenschaft. Das hilft uns, unter extremen Bedingungen, wie im normalen Leben, Hürden aus dem Weg zu räumen, eigene Grenzen zu überwinden und neue Horizonte zu entdecken. Ich wünsche Florian Hanusch, dass sein spannendes Buch viele Leserinnen und Leser findet und andere zu Abenteuern inspiriert. Zu Abenteuern aus eigenem Antrieb!

Hubert Schwarz

Impressum

Radabenteuer XXL -

Mit dem Fahrrad von New York nach Tokio

© 2016 Florian Hanusch

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN:

Paperback

978-3-8495-9142-7

Hardcover

978-3-8495-9143-4

E-Book

978-3-8495-9144-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

www.tredition.de

And I can’t wait to get on the road again

On the road again

Goin’ places that I’ve never been

Seein’ things that I may never see again

Willie Nelson

„Hey Florian, einen wunderschönen guten Morgen. Hast du gut geschlafen?“ Mit diesen Worten werde ich freundlich lächelnd von Heinz begrüßt, der gerade mit einer Tüte duftend frischer Bagels zur Türe hereinkommt und sich zu uns an den gedeckten Tisch setzt. „Und wie gut. Einfach fantastisch. Ich fühle mich wie neugeboren, Heinz. Und jetzt werde ich noch mit einem ausgezeichneten Frühstück von euch überrascht. Einfach super.“ Ich bin wirklich über so viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit in Amerika erstaunt. Martha, seine Ehefrau, hat für uns drei allerhand Köstlichkeiten auf den Tisch gezaubert, die nicht nur gut aussehen, sondern auch genauso gut schmecken. Sie hat keine Kosten und Mühen gescheut, um es dem Gast aus Deutschland so angenehm wie möglich zu machen. Gestern Abend wollte sie auch noch meine nasse Fahrradkleidung waschen, was ich jedoch aus Höflichkeit abgelehnt hatte. Ich bin ja schließlich im Begriff, das größte Abenteuer meines Lebens zu wagen. Wild, hart und entbehrungsreich soll es werden. Todesmutig will ich die Gipfel der Rocky Mountains erklimmen, durch glühend heiße und menschenleere Wüsten fahren und unbewohnte Eilande der Südsee entdecken. Da darf man gerne auf ein bisschen Luxus verzichten. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Oder weismachen lassen von all den Büchern, die ich vor Reiseantritt als Inspiration gelesen habe. Wie ich mich aber entscheiden würde, wenn in meinen Packtaschen keine frischen Sachen mehr zum Wechseln wären, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Martha jedenfalls hat es sich nicht nehmen lassen, meine Fahrradkleidung zu trocknen und heute Morgen akkurat aufzubügeln, um mein Abenteuer - rein wäschetechnisch - zum Erfolg zu führen.

Nach dem Frühstück zeigt mir Heinz sein imposantes Haus samt herrlich angelegtem Garten, der beinahe parkähnliche Ausmaße annimmt. Es liegt nur ein paar hundert Meter von den Steilklippen des Hudson Valley entfernt, von wo aus man die Ausläufer der Stadt New York erblicken kann. Es ist Anfang April und der Garten hat schon einen großen Teil seiner Blütenpracht hervorgebracht. Selbst die Forsythien blühen jetzt schon und erfreuen nach dem langen Winter mit knallig gelben Blüten. Ein wirklicher Augenschmaus. Die Frühlingssonne lässt sich blicken und durchdringt mit ihren Lichtstrahlen den morgendlichen Nebel, der über dem Gras liegt. Wie Scheinwerferlichter fallen sie auf den Garten, um ihn scheinbar für mich in Szene zu setzen. Welch ein wunderschönes, idyllisches Bild, das sich mir an diesem Tag bietet. Ruhe und Stille. Dazu das morgendliche Gezwitscher eines Vogelpaares, das sich im Wettstreit daran misst, wer am längsten und schönsten singen kann. Kaum zu glauben, dass sich auf der anderen Flussseite die Ausläufer der Stadt New York befinden, durch die ich gestern geradelt bin. Wer hätte gedacht, dass der Kontrast zwischen Stadt und Land dermaßen krass ausgeprägt ist? Bedächtige Stille auf der einen, pulsierende Hektik einer Megacity auf der anderen Seite. Nur getrennt durch einen Fluss. Hier der Bundesstaat New Jersey, dort jenseits des Wassers New York. Oder bessergesagt NY. Das klingt nämlich viel cooler, ist kürzer und passt zudem auf jedes Souvenir: I ♥ NY! Wer kennt diesen Aufdruck nicht? Außerdem lassen sich mit den beiden Buchstaben lustige Abkürzungen bilden, um die Zusammengehörigkeit mit der Stadt auszudrücken. Das NYPD, das New York City Police Department, oder die NYSE, die New York Stock Exchange, sind nur zwei Beispiele. In diesem Zusammenhang wird klar, dass mit dem NYPL im Big Apple also nicht der weibliche Nippel, sondern die New York Public Library gemeint ist. Sorry, NY, wieder solche Wortspiele.

Während wir auf dem Grundstück stehen und in Richtung New York blicken, wird mir klar, welches große Glück ich habe, hier mit Heinz und seiner Familie zu sein. Noch gestern hätte ich nicht daran gedacht, bei fremden Leuten zu nächtigen oder mit ihnen zu frühstücken. Jedenfalls nicht in der Nähe von New York und wahrscheinlich auch nicht gleich am ersten Tag, an dem ich mit dem Rad unterwegs bin. Mein Aufenthalt bei den Minnerops ist das Happy End eines langen und aufregenden Tages auf dem Fahrrad, welcher mir schon zu Beginn meiner Reise den gewünschten Nervenkitzel bereitet hat. Nichts habe ich ausgelassen, um meinen Pulsschlag in die Höhe zu treiben: Das Fahren inmitten der Häuserschluchten Manhattans mit schwerem Gepäck, der starke Autoverkehr, eine Panne auf der Kreuzung einer vierspurigen Straße, der vermeintliche Abbruch der Tour und ein plötzlicher Wetterumbruch mit heftigem Regen und Kälteeinfall. Aber alles der Reihe nach.

Vor vier Tagen stand ich noch, bepackt mit einem Rucksack, zwei großen Reisetaschen und einem noch größeren Fahrradkarton samt Fahrrad, vor dem „immigration officer“ am New Yorker Flughafen, der wohl dachte, ich würde mit all meinem Gepäck für immer in dem Land bleiben wollen. Nachdem ich den guten Mann über mein Vorhaben aufgeklärt hatte, entließ er mich mit einem kurzen „Wow“ ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Oder wie viele Kritiker sagen: das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Dieses Statement hätte ich doch glatt bestätigen können, als ich die Toiletten am Flughafen nach einem langen Flug aufsuchte, der mich erst von Frankfurt nach Island und dann weiter nach New York City geführt hatte. Die Kloschüsseln schienen allesamt verstopft zu sein. Fast bis zum Rand stand das Wasser. Erst in der dritten Kabine fiel mir wieder ein, dass das in den USA der Normalzustand ist. Kurz danach versicherte mir der Busfahrer, er würde an meinem Hotel in der Nähe des Central Park halten, fuhr dann aber geradewegs zur Grand Central Station, dem Hauptbahnhof in Manhattan, von wo ich dann wieder umsteigen musste. Eine logistische Herausforderung mit drei großen Gepäckstücken und einem Tourenrad, um halb zwei Uhr nachts, mitten in einer fremden Stadt, und ohne eine wirkliche Orientierung zu haben. Und dann war da noch diese blöde Eiswürfelmaschine auf dem Hotelflur, die einfach nicht aufhören wollte, lautstark zu summen und mich um den Schlaf und fast um den Verstand gebracht hätte. Am nächsten Morgen hatten die Angestellten übrigens mit einer großen Wasserlache auf dem Teppich zu kämpfen. Ein genervter Hotelgast muss wohl in der Nacht aufgestanden sein und den Stecker aus der Eiswürfelmaschine gezogen haben…

Für die nächsten zweieinhalb Tage stand das obligatorische Sightseeing auf dem Programm. Erst mal musste die Stadt natürlich erkundet werden und ich mich ein bisschen an Land und Leute gewöhnen, bevor ans Radeln zu denken war. New York City war schließlich Neuland für mich. Und laut einhelliger Meinung ist die Stadt ja auch ganz anders als der Rest der USA. Außerdem brauchte ich noch ein wenig Zeit, um mich vom Jetlag zu erholen. „Es langsam angehen lassen“, war also die Devise, obwohl das nicht gerade das richtige Motto für diese Stadt ist. „ I want to wake up in a city that never sleeps“, hatte Frank Sinatra einst in seinem Swingklassiker zum Besten gegeben. Und an anderer Stelle: „I want to be a part of it. New York, New York.”

Ich dagegen wollte nicht nur Teil dieser Stadt werden, sondern bin es auch irgendwie geworden, wenngleich das auch nicht geplant war. Nachdem ich am ersten Tag nach meiner Ankunft den Central Park, die Fifth Avenue mit Trump Tower, St. Patrick’s Cathedral und Tiffany abgeklappert hatte, stand ich vor dem imposanten Rockefeller Center. In diesem Gebäudekomplex ist auch der Fernsehsender NBC zu Hause, der hier auch seine allmorgendliche „The Today Show“ produziert. Angelockt durch eine kreischende Menschenmenge, hüpfende Mädels und zahlreiche Scheinwerfer wurde ich unweigerlich Teil der Sendung, die dort live, im Außenbereich, aufgenommen wurde. Die Zuschauer hielten ihre selbstgemalten, bunten Schilder in die Kameras, auf denen Sätze standen wie „Memphis greets America“ oder „Matt, you are my hero“. Matt Lauer ist die bessere Hälfte der Sendung und ließ es sich nicht nehmen, während der Werbepausen die Hände seiner Fans zu schütteln. Auch mir wurde diese Ehre zuteil. Nur einen Augenblick später waren wir wieder live auf Sendung. Der gute Mann stand genau vor mir, sodass mich die Kamera direkt im Bild mit einfing und ich mein Konterfei im Kontrollmonitor erblicken konnte. 15 Sekunden blieben mir, um Millionen von Leuten vor den Fernsehern mein freundliches Grinsen zu schenken und sie mit einem Wink zu grüßen. Guten Morgen, Amerika. Auf eine gute Zeit in den nächsten Monaten mit dir. Yes folks, I am a part of you now!

Tag drei in New York war nicht weniger ereignisreich als der zweite Tag. Ein bisschen Kunst im Museum of Modern Art hier, ein wenig Kultur mit der Freiheitsstatue da und ein bisschen typisch amerikanisches Essen mit Hot Dog und Cola dort. Besonders eindrucksvoll gestaltete sich der Besuch am Ground Zero, dem Ort, an dem noch vor acht Jahren die Twin Towers des World Trade Center standen. Die Großbaustelle zur Errichtung des Freedom Tower lässt die Geschichte des Ortes fast ein bisschen untergehen und drängt die schicksalhaften Ereignisse des 11. September 2001 ein wenig in den Hintergrund. 2.800 Menschen starben an jenem Tag, an dem die beiden Wolkenkratzer dem Erdboden gleichgemacht wurden. Ein Trauma, das die USA bis heute nicht überwunden haben und wohl als eine der größten Tragödien des Landes in die Geschichte eingegangen ist. Bei einer Besichtigungstour traf ich auf Ed, der den Einsturz der Türme hautnah miterlebt hatte und als einer der Führer die Tour leitete. In aller Ausführlichkeit beschrieb er, dass er in den Stunden des Einsturzes im Nachbargebäude gearbeitet hatte und Menschen aus den Fenstern fallen sah, und war bei seinen Erklärungen den Tränen nahe. Auch einige Kuriositäten verriet er uns, etwa dass Stunden vor der Katastrophe alle Vögel in den umliegenden Parks verschwunden gewesen sein sollen oder dass die kleine St. Paul‘s Chapel unmittelbar neben den Türmen nicht einen Kratzer abbekommen hatte. Die Gruppe war zutiefst beeindruckt und nicht minder gerührt. Ein paar Minuten für große Gefühle. Nach der Tour wechselte ich mit Ed noch persönlich ein paar Worte. Wie sich herausstellte, war es die erste Führung, die er überhaupt für Besucher gegeben hat.

Am Abend wurde mir schlagartig klar, dass morgen der große Tag sein würde. Der Tag, an dem mein Abenteuer erst richtig beginnen sollte. Von New York City um die halbe Welt war mein ausgemachtes Ziel. Entweder bis nach Sydney in Australien oder nach Tokio in Japan. Auf jeden Fall mit New York als imposantem Startpunkt. Das war klar. Allen möglichen Leuten hatte ich von meinem Vorhaben erzählt. Allen, die es hören wollten – und allen anderen auch. Selbstbewusst hatte ich verkündet, dass ich nach meinem Studium Amerika in einem Rutsch mit dem Fahrrad durchfahren und allen Widrigkeiten und körperlichen Belastungen trotzen würde. Als ich jedoch vorgestern Abend aus dem Hotelzimmer in die Dunkelheit blickte, kamen mir so meine Zweifel. Jetzt, da ich in den USA war, erschien mir mein Vorhaben auf einmal gar nicht mehr so selbstverständlich, ja geradezu utopisch. Keinen einzigen Tourenradler hatte ich in den vergangenen Tagen gesehen, und das in einer Stadt, in der doch alles möglich erscheint. Warum mache ich nur diese Reise? Für alle anderen war ich um eine passende Antwort nie verlegen gewesen. Weil ich neue Herausforderungen suchen, meinen Horizont erweitern und neue Erfahrungen sammeln will. Menschen treffen, Neues sehen und Grenzen austesten. Yep, das klang doch gut und überzeugend. Ich war wahlweise auf Weltreise, Studienreise, Abenteuerurlaub oder auf langer Reise zum Inneren meines Selbst. Sogar für ein Interview für die „New York Times“, dem „Rolling Stone Magazine“ oder dem „Playboy“ wäre ich gerüstet gewesen. Der Einfachheit halber würde ich behaupten, die Idee sei bei einer verlorenen Wette an der Bar entstanden. Und ich als Teufelskerl wäre Manns genug, diese Wette nun eiskalt einzulösen. Nur für mich selber hatte ich eigentlich keine zufriedenstellende Antwort gefunden. George Mallory, einer der Pioniere des Höhenbergsteigens, hatte auf die Frage, warum er den Everest besteigen wolle, einst geantwortet: „Weil er da ist!“ Und auch Brian Tracy kommt im ersten Kapitel seines Buches „Erfolg ist eine Reise“ auf eine erstaunliche, einfache Weisheit: „Manche Menschen sind dazu geboren zu Hause zu bleiben. Andere sind zum Reisen geboren.“ Tja, irgendeine Mischung aus all dem wird es wohl sein, die mich zum Aufbruch ins Unbekannte drängt. Und so kurz vor dem Startschuss die Flinte ins Korn zu werfen, wäre wohl auch nicht sinnvoll - nach all den monatelangen, fast minutiös geplanten Vorbereitungen. Außerdem sind das Empfangskomitee samt rotem Teppich, Blaskapelle und Sektempfang zu meiner Rückkehr wahrscheinlich schon geplant. Und all den vielen Freunden und Verwandten jetzt abzusagen, wäre etwas peinlich. Besonders dann, wenn man es gar nicht erst versucht hat.

Mit einer Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit habe ich gestern mein Hotel dann um neun Uhr verlassen – und auch einen riesigen Müllberg aus Luftpolsterfolie und Schaumstoff. Erst die Beseitigung der Wasserpfütze auf dem Gang, jetzt der Abtransport von einem Kubikmeter Plastik. „Was war das nur für ein Gast aus Deutschland in Zimmer 1722?“, hat sich das Hotelpersonal wohl gedacht. Zwei Jogger aus der Schweiz, die ich an der Rezeption kennengelernt hatte, begleiteten mich und mein schwer bepacktes Rad zum Central Park, der nur einen Häuserblock weiter nördlich liegt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sie sich von mir veralbert fühlten, als ich sagte, ich wolle jetzt nach Sydney radeln.

Schluss mit lustig. Vorbei das schöne Touristenleben. Es wurde ernst.

Schon das Schieben des Rades war ein Kraftakt, die ersten Meter auf dem Rad eine Herausforderung. 37 Kilo Gepäck habe ich dabei, 18 Kilo wiegen Rad und meine fünf Packtaschen – zwei am Vorderrad, drei am Hinterrad. Zusammen mit meinem Gewicht bringe ich es auf insgesamt 140 Kilo, die nur durch Muskelkraft bewegt werden wollen. Das größte Problem bestand jedoch darin, die Balance zu halten. Ein bisschen zu viel Schlagseite und schon fällt das Rad um und der Fahrer küsst den Asphalt. Im morgendlichen Berufsverkehr von Manhattan hätte das fatale Folgen haben können. Mein Plan des gestrigen Tages sah vor, direkt nach Süden zu fahren, einen Fotostopp beim Times Square einzulegen und die Tour an der Südspitze Manhattans starten zu lassen. Aus Sicherheitsgründen habe ich dann aber doch lieber einen zehn Kilometer langen Umweg eingelegt und den Central Park dabei einmal umrundet. Ich musste einfach ein besseres Gefühl für das Fahrverhalten bekommen, bevor ich mich in den Großstadtdschungel wagen konnte. Ob man es glaubt oder nicht, New York hat ein richtig gut ausgebautes Radwegenetz. Solange man eine übersichtliche Radfahrkarte dabeihat und weiß, was die Farben Rot, Gelb und Grün im Straßenverkehr bedeuten, ist man auf der sicheren Seite. Dachte ich jedenfalls. Denn viele Pkws, insbesondere Taxen und Lieferdienste, nehmen es nicht so genau mit der Fahrradspur und parken diese einfach zu. Dazu kann das ständige Hupen schon ganz schön irritieren. Die meisten Fußgänger betrachten Ampeln eher als Empfehlung denn als sinnvolles Instrument, nicht überfahren zu werden. Wachsamkeit war also geboten. Den größten Schock des Tages bekam ich in der Nähe der Brooklyn Bridge. In der 20. Straße bog ich zum East River ab, in der Absicht, ein paar tolle Fotos von der Brücke zu machen, mit der imposanten Skyline von Manhattan im Hintergrund und ich triumphierend in Heldenpose im Vordergrund. Aber daraus wurde nichts. Jedenfalls noch nicht. Als ich nach dem Umschalten der Ampel auf Grün losfahren wollte, passierte es. Nach dem Druck aufs Pedal gab es plötzlich einen heftigen Ruck – und nichts ging mehr. Panik überkam mich. Ich konnte mir nicht erklären, was gerade passiert war. Ich stand inmitten der vierspurigen Straße, die Autos wartend hinter mir, und ich war unfähig, mein Rad in Bewegung zu setzen. Mit Mühe und Not habe ich es noch rechtzeitig auf den Gehsteig geschafft, um festzustellen, dass der gesamte Schaltkäfig, die Einheit der hinteren Zahnräder, einfach vom Rahmen abgebrochen war. Das wars also. Auf 26 Kilometer habe ich es gebracht. Aus der Traum von der großen Reise. Zu Ende, bevor sie wirklich begonnen hat. Da mein Rad einen Alurahmen hat, schien es mir unmöglich, das Verbindungsstück wieder an den Rahmen zu schweißen. Und selbst wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich wohl kaum auf Anhieb eine entsprechende Werkstatt dafür gefunden! Was sollte ich jetzt machen? War das ein Zeichen des Himmels, das mich auffordern wollte, wieder heimzufliegen, um mich möglicherweise vor noch größerem Schaden zu bewahren? Nein, weitermachen! Dank meines mitunter ausgiebigen Fernsehkonsums rettete mich jetzt ein Zitat aus dem Film „Batman & Robin“. Auf die Frage „Warum fallen wir?“ heißt es dort: „Damit wir lernen, wieder aufzustehen.“ Na also, Fernsehen hat doch etwas Gutes. Nach kurzem Herumfragen konnte mir der Mitarbeiter eines Sportgeschäftes die Adresse einer Radwerkstatt geben, die glücklicherweise fußläufig erreichbar war und sich tatsächlich meines Problems angenommen hat. Nachdem ich den Leuten von „Gothem Bikes“ mein Vorhaben erzählt hatte, haben sie alles stehen und liegen lassen und tatsächlich ein Metallteil gebastelt, das das kaputte Teil vollständig ersetzen konnte. Alle Achtung. Das sind wirkliche Meister ihres Faches. Dank ihres Einsatzes schien es möglich, New York City heute noch radelnd zu verlassen. Das Unterfangen hatte zwar ganze fünf Stunden gedauert und meinen Tagesplan gehörig durcheinandergebracht, aber das Wichtigste war natürlich, ein fahrtüchtiges Rad zu haben – verlorene Zeit hin oder her.

Nach dem erneuten Blick in Richtung Atlantik und der Freiheitsstatue ging es weiter auf dem Fahrradweg am Ufer des Hudson River nach Norden. Ziel war die George Washington Bridge, die die einzige Möglichkeit bot, New York nach Westen hin zu verlassen. Ein klasse Radweg, doch bei dem einsetzenden Regen nicht wirklich ein Genuss, darauf zu fahren. Auf Höhe der Brücke angelangt, war der Zugang zur Brückenauffahrt einfach nicht ausfindig zu machen. Den Radweg trennten gut 30 Höhenmeter von der Brücke und ein Gewirr von Fahrbahnen und Highways von der Brückenauffahrt. Zahlreiche Versuche, die Straßen irgendwo überqueren zu können, blieben erfolglos. Laut meiner Radkarte hätte ich vom Ufer aus auf die Brücke kommen müssen, was aber ein absolut unmögliches Unterfangen war. Fahrräder können sie ja reparieren, die New Yorker, aber vom Kartenzeichnen haben sie echt keine Ahnung! Die hereinbrechende Dunkelheit machte die Lage nicht viel besser. Mein Retter in der Not kam auf zwei Rädern angefahren. Heinz hieß er. Ein Mann mit weißen Haaren, der sicherlich auch so weise war, um mir den Weg über die Brücke zu zeigen. Auf meine Frage, wie ich denn nun am besten die Auffahrt finden würde, antwortete er mir kurz und knapp: „Come on, just follow me“, und brauste davon. Am anderen Ende der Brücke angekommen, wartete Heinz auf mich und empfing mich mit den Worten: „Hey, are you from Germany?“ Wow, was sollte denn die Frage? Ich hatte doch nun wirklich keinen auffälligen Akzent. Aber Heinz konnte man nichts vormachen. Er erkannte seinesgleichen sofort. Im Gespräch kam heraus, dass Heinz in Deutschland geboren und 1954 von Dortmund nach Amerika ausgewandert war. Was für ein toller Zufall. Er ist Anwalt und arbeitet in Manhattan. Früher hatte er das im World Trade Center getan, was, wie jeder weiß, nun nicht mehr möglich ist. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die Strecke entlang des Hudson River, die ich soeben zurückgelegt hatte, fährt er jeden Tag. Von Manhattan bis zum Ende der George Washington Bridge. Von dort wird er dann von seiner Frau Martha mit dem Auto abgeholt, die ihn dann nach Hause bringt. Heinz wollte von mir nun wissen, wie weit ich noch fahren und wo ich denn heute Nacht schlafen würde. Als ich sagte, dass ich es noch nicht genau wisse und ein Hotel suchen würde, lud er mich kurzerhand zu sich nach Hause ein. „Florian, du schläfst heute Nacht bei uns. Erzähle uns von deiner Tour und was es alles Neues in Deutschland gibt.“

Rotwein und Käse haben sie mir aufgetischt, eine Pizza liefern lassen, mir ein eigenes Zimmer und eine warme Dusche angeboten. Dazu wunderbare Gespräche, bei denen mich Heinz über Besonderheiten in Amerika, den Straßenverkehr und die beste Route für die nächsten Tage aufgeklärt hat. Außerdem durfte ich gestern Abend auch seine Tochter Johanna und deren kolumbianischen Freund kennenlernen. Auch bei ihnen ist der Funke der Begeisterung übergesprungen.

Ein wirklich imposanter Tourauftakt war das gestern. Nach dem Besuch im Garten wird es Zeit, meine Sachen zu packen und weiterzufahren. Doch bevor es aufs Rad geht, fahre ich mit Heinz und Martha im Auto zurück bis ans Ende der George Washington Bridge, wo ich in einem Radladen mein Fahrrad für eine Nacht deponiert hatte. Zum einen ist mein ausgemachtes Ziel, jeden Kilometer mit reiner Muskelkraft zurückzulegen und zum anderen war ohnehin nicht genügend Platz im Kofferraum für mein Rad. Ein glücklicher Umstand, der es mir erlaubt, dort weiterzufahren, wo meine gestrige, erste Etappe geendet hat. Und die Möglichkeit zu haben in einem nagelneuen BMW mitzufahren, lasse ich mir auch nicht entgehen. Nach einem herzlichen Abschied von Heinz und dem gegenseitigen Versprechen, in Kontakt zu bleiben, trete ich in die Pedale und fahre auf dem Highway zurück nach Norden und bin nach einer Stunde wieder am Haus der Minnerops. Als ich Martha begrüße, müssen wir beide lachen, wie weit ich es geschafft habe. Da mich mein Weg die nächsten beiden Tage eh entlang des Hudson River führt und mich Martha aufgefordert hat, mit ihr noch eine Tasse Kaffee zu trinken, habe ich ja praktisch gar keine andere Wahl, als nochmals vorbeizuschauen. Das mache ich natürlich gerne und freue mich erneut über das Schwätzchen mit Martha und die nette Gastfreundschaft. Nach einer Stunde ist es dann endgültig Zeit, Lebewohl zu sagen. Entlang der New York State Bicycle Route 9 geht es entlang des Hudson River weiter nach Norden. Der Weg wird anscheinend von den Gemeinden betreut, die ihn unterschiedlich gut ausgebaut haben. An einer Stelle ist er asphaltiert und vier Meter breit, an anderer Stelle wird er zu einer schlammigen Buckelpiste, die das Fahren mit Gepäck äußerst unangenehm macht. Das Vorankommen gestaltet sich daher zeitweise recht mühsam. An einem Geldautomaten möchte ich mir frische Dollarscheine ziehen, da wohl auch bei sehr positivem Denken meine Glückssträhne einmal ein Ende haben wird und ich für meine heutige Übernachtung wohl selber zahlen muss. Meine PINCodes habe ich verschlüsselt in einem kleinen Büchlein aufbewahrt, doch auch eine lange Suche in allen meinen Packtaschen bleibt erfolglos. Ich kann meine persönlichen Dokumente einfach nicht mehr finden. Mir schwant, wo ich mein Büchlein vergessen habe könnte. So ein Mist aber auch. Jetzt darf ich doch tatsächlich diesen miserablen Weg wieder zurückfahren und mir meine Aufzeichnungen holen, die ich die gestrige Nacht bei den Minnerops unter einem Kissen deponiert hatte. Eigentlich schade, dass ich bei so netten Leuten so ein Misstrauen an den Tag gelegt und meine Wertsachen versteckt habe. Tut mir echt leid, aber ich lebe nun mal von meinen Vorurteilen, die ich mir mühsam in 27 Jahren aufgebaut habe und die nicht von heute auf morgen abzuschalten sind. „Hey Martha, das ist ja eine Ewigkeit her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben! Wie gehts dir? Was gibts Neues?“ Martha hingegen ist nicht wirklich zu Späßen aufgelegt. Sie hat sich richtig Sorgen um mich gemacht und Heinz angerufen, damit er früher von der Arbeit kommt, um mir mit dem Auto meine Dokumente zu bringen – meine Route kennt er ja. Nach dem dritten Kaffee im Hause Minnerop wird es wieder Zeit loszufahren. Bleibt nur zu hoffen, dass ich heute nicht zum vierten Mal hier zum Kaffee eingeladen werde. Es muss doch möglich sein, diesen Ort mal zu verlassen und meine Tour richtig zu beginnen.

Nach gut 90 Kilometern erreiche ich dann doch noch eine andere Stadt, das Garnisonsstädtchen West Point. Das kleine Örtchen liegt an einem Nadelöhr des Hudson, der hier eine s-förmige Biegung macht, und war deshalb seit Jahrhunderten von strategischer Bedeutung. „Wer den Hudson beherrscht, der beherrscht den Staat New York“, soll eine Weisheit längst vergangener Tage gelautet haben. Aus diesem Grund hatte man hier schon im Jahre 1778 ein Fort errichtet, das englische Schiffe an der Weiterfahrt nach Norden gehindert haben soll. Sukzessive wurde das Fort zu einer Elite-Militärschule ausgebaut, die auch heute noch als Top-Ausbildungsstätte gilt, und das nicht nur im militärischen Bereich. Zu den berühmtesten Absolventen zählen US-Präsidenten wie Dwight D. Eisenhower, Wirtschaftsgrößen, Generäle oder auch der Astronaut Edwin E. „Buzz“ Aldrin. Am Eingang zur Militärakademie thront ein alter Schützenpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem steinernen Sockel und darunter hat man den dezenten Hinweis angebracht, dass eine Besichtigung erst wieder morgen um 09.30 Uhr möglich sei. Auf der Suche nach einem Hotelzimmer klappere ich die Motels der Stadt ab. Irgendein Hotelier muss doch so freundlich sein und mir einen „Ich-komme-aus-Deutschland-und-fahre-mit-dem-Rad-um-die-halbe-Welt-Rabatt“ einräumen. Denn Preise um die 100 Dollar für eine einfache Unterkunft sind mir einfach zu happig. Am Ende zahlt sich meine Hartnäckigkeit aus. Bei einem Motel erhalte ich zehn Prozent Rabatt, den die Mitglieder eines amerikanischen Automobilclubs bekommen würden, und außerdem nochmal 15 Dollar Extra-Rabatt für die überzeugenden und lebhaften Schilderungen meiner geplanten Radtour und der bisherigen Erlebnisse. Tolle Sache. Diese Taktik muss ich mir unbedingt für die nächsten Übernachtungen merken.

Am nächsten Tag lasse ich mich in einer geführten Tour durch die West Point-Akademie leiten. Die kleine Gruppe darf in einem ausgedienten, gelben Schulbus Platz nehmen und den Anweisungen der resoluten, dunkelhäutigen Lady lauschen, die sich ganz schlicht „guide“ nennt. Das steht zumindest auf ihrem Namensschildchen. Ihrem Befehlston nach wird man den Eindruck nicht los, dass sie vormittags Touristen herumführt und nachmittags die Kadetten drillt, um ihnen Gehorsam beizubringen. Vielleicht würde der Titel „instructor“ besser zu ihr passen. Möglicherweise hat sie früher ja mal in einem Bootcamp gearbeitet und schwer erziehbaren Jungs die Leviten gelesen. Kann natürlich auch sein, dass sie mit dem Besitzer des Motels verheiratet ist, in dem ich heute Nacht Gast war, und sie noch immer einen Groll auf ihren Ehemann hat: „Du Depp hast dir wieder 25 Dollar durch die Lappen gehen lassen, weil du wieder irgendeinem Typen sinnlose Rabatte eingeräumt hast.“ Das Bemerkenswerte in den USA ist, dass es praktisch kein Museum ohne Souvenirshop gibt. Und auch in West Point kann man darauf nicht verzichten. Neben den bekannten Souvenirs wie T-Shirts und Anhängern kann man auch allerhand Waffenattrappen für die Kids kaufen. Wie wärs denn zum Beispiel mit einem originalgetreuen Nachbau eines M60 für den Buben zum achten Geburtstag? Und wenn man ein Baby in der Familie hat, kann man sich für einen hellblauen Strampelanzug mit der Aufschrift „GO ARMY NOW“ entscheiden. Man kann sich ja nie früh genug mit dem Militär anfreunden. Beim Verlassen des Museumsshops gibts dann noch ein Computerterminal, wo man sich gleich für die Army einschreiben und sich für den Militärdienst verpflichten kann. „Alles online und ganz schnell“, verspricht das Schildchen am PC. Na wenn da nicht mal ein Patriot hängen bleibt, der unendlich in sein Vaterland verliebt ist.

Gegen Mittag sitze ich wieder auf dem Rad und entscheide mich, auf dem Highway weiterzufahren, anstatt den Radweg zu nehmen, der die doppelte Zeit in Anspruch nehmen würde. Wie am gestrigen Tag geht die Uferstraße auf und ab. Nur heute mit dem Unterschied, dass das Wetter nicht mitspielt. Die Temperaturen sind auf zwölf Grad gesunken und es regnet „cats and dogs“. Es schüttet wie aus Eimern. Nach einer Stunde im Dauerregen wird klar, dass der Hersteller meiner Regenbekleidung nicht wirklich mit seinem Versprechen „wasserdicht“ punkten kann. Wenn ich jetzt aufhöre weiterzuradeln und mein Körper und die Muskeln kalt werden, laufe ich Gefahr, mir eine Erkältung zu holen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als weiter in die Pedale zu treten und dem Wetter zu trotzen. Ich möchte heute noch weiter nach Norden entlang des Hudson fahren und der Vanderbilt Mansion und dem Geburtshaus von Ex-Präsident Franklin D. Roosevelt einen Besuch abstatten. Nach der Militärakademie kann ein bisschen Kultur nicht schaden. Erst dann werde ich einen Schlenker machen und nach Südwesten fahren. Im Städtchen Newburgh wechsele ich von der Westseite des Hudson River auf die Ostseite und überquere dabei eine imposante Stahlbrücke, die es auf eine Gesamtlänge von 2.300 Metern schafft und in 41 Meter Höhe über dem Fluss schwebt. Ich fahre auf dem Fußgängerweg und bleibe an einem neongelben Hinweisschild stehen. Richtet es sich etwa an Radfahrer, die unerlaubterweise den Gehweg benutzen, und eine Strafe androht? Ich habe ja schon einige bemerkenswerte Schilder in den letzten Tagen gesehen, auf denen bei einem Vergehen immer gleich die Strafe mit angegeben wird: „$500 FINE FOR LITTERING“ oder „RED LIGHT VIOLATION $350“. Und hier? Das Schild richtet sich an potentielle Selbstmörder, allerdings ohne die Angabe eines Verwarngeldes zu machen. Wirklich zum Schmunzeln für Nichtbetroffene: „Desperate? Don‘t jump! Life is worth living. Call Helpline. 24hrs. a day. Dutchess County Mental Health Center.“

Beim Geburtshaus von Roosevelt wird mir klar, dass etwas aus einem werden muss, wenn man in so prächtigen Verhältnissen aufwächst. In der Vanderbilt Mansion, dem Schloss eines Millionenerben, dass all der Reichtum nichts nützt, wenn einem ein Schicksalsschlag in Form eines Schlaganfalls widerfährt. Und in Rhinecliff, dem Endpunkt des heutigen Tages, dass ich mich in einer verdammt teuren Ecke des Landes befinde. 260 Dollar wollen die Hoteliers von mir für eine einzige Übernachtung haben. Puh! Das Zimmer ist mir natürlich viel zu teuer. Ich komme in einem anderen, weit preiswerteren Motel unter, muss aber trotzdem viel zu viel von meinem Budget dafür berappen. Es wird wirklich Zeit, dass es wärmer wird und ich mein Zelt in der Natur aufschlagen kann.

Am nächsten Morgen habe ich das Problem, dass meine Packtaschen bis zum Rand gefüllt sind, sich aber noch etliche Kleidungsstücke außerhalb der Taschen befinden. Da ich meine Regensachen nun auch noch verstauen muss und viele Kleidungsstücke nicht mehr fein säuberlich gebügelt und gefaltet, sondern zerknittert sind, verbrauchen diese zu viel Platz. Trotz aller Versuche, die Wäsche zu glätten, bleibt etwas übrig. Ich mache Tabula rasa und verabschiede mich von einem weißen T-Shirt, zwei Paar Socken, der zweiten Luftpumpe und meinem Wörterbuch. Das ist viel zu groß, zu schwer und bis jetzt eh noch nicht benutzt. Böse Zungen behaupten ja, man müsse für die USA nur ein bisschen Schulenglisch können und in jeden zweiten Satz einfach das Wort „fuck“ einbauen – und schon klappts mit der Verständigung. Für den Notfall tuts aber auch ein Blick in ein Wörterbuch im Internet – oder eben die gute alte Zeichensprache.

Heute geht es nach Westen, in die Catskill Mountains. Ausgedehnte Wälder, Berge und Seen lassen sich dort finden und wunderschöne Naturpanoramen und anmutende Landschaften. Das Gebiet ist bei den New Yorkern beliebt als Ziel eines Wochenendausflugs. Jedenfalls im Sommer. Dafür dürften die Straßen Anfang April noch recht leer sein, was ein viel entspannteres Fahren zur Folge hat. Meine Beinmuskulatur hat von meinem Plan, in die Berge zu fahren, Wind bekommen und scheint sich nicht darüber zu freuen. Sie schmerzt etwas. Die ersten 20 Kilometer komme ich flott voran. Ich fahre auf dem Highway 209, einer zweispurigen Schnellstraße, die aber über eine breite „shoulder“, einen Seitenstreifen, verfügt. Rein rechtlich darf ich darauf fahren, praktisch gesehen sollte man sich aber ein dickes Fell wachsen lassen, wenn es um den Straßenverkehr geht. Mächtige Laster donnern an einem vorbei, ungeübte Wohnwagenfahrer kennen ihre eigenen Fahrzeugabmessungen nicht und auch über das eine oder andere Hupen muss man cool hinwegschauen. Zudem kann ich mir nicht erklären, warum man die Streben der Gullyroste nicht in Querrichtung, sondern in Längsrichtung eingebaut hat. Wenn man hier nicht aufpasst, bleibt man mit den Rädern stecken und macht einen Purzelbaum nach vorne. Für die Amerikaner bin ich ein ungewohnter Anblick. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Autofahrern ich Gesprächsstoff bin, wenn sie mich sehen. In Kingston biege ich nach rechts ab und fahre auf einer kleinen Straße direkt in die Hügel hinein. Langsam geht es voran. Die körperlichen Anstrengungen der letzten Tage machen sich jetzt bemerkbar. Und auch die Tatsache, dass mir ein bisschen mehr Training in Deutschland gutgetan hätte. Aber Mutter Natur wollte es ja nicht anders und hat den Winter bis in den April hinein verlängert. Nun muss es eben auch so gehen. Nach einiger Zeit steten Bergauffahrens erreiche ich einen riesigen See, das Ashokan Reservoir. Er ist einer von zahlreichen Stauseen, die der Stadt New York als Trinkwasserreserve dienen. 19 Kilometer ist er lang. Vom Ufer aus sieht man auf die umliegenden Bergspitzen und kann auch den höchsten Berg erkennen, den Wittenberg Mountain mit seinen 1.152 Metern. Wie es aussieht, war auch in den USA der Winter recht lange, denn der Gipfel ist von einem weißen Schneemantel umgeben. Ein herrlicher Anblick. Als ich eine kleine Verschnaufpause auf dem Uferweg einlege, steht plötzlich ein Rennradfahrer hinter mir. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam er angeflogen. „Hello, nice to meet you. My name is Andy. And who are you?“ Der gute Mann ist meine erste Begegnung mit einem Radfahrer außerhalb von New York. Was für eine Sensation! Zwar auf dem Rennrad, aber immerhin. Wir tauschen Nettigkeiten aus, unterhalten uns übers Radfahren und über die Straßenverhältnisse der Gegend. Und natürlich über meine Pläne, bis nach Sydney oder Tokio radeln zu wollen. Andy ist Prediger einer christlichen Kirche, arbeitet nebenbei fürs Bibelradio, das er mir übrigens wärmstens ans Herz legt, und drückt mir zum Abschied eine Broschüre in die Hand mit dem Titel „Warum Gott dich liebt.“ Zum Glück bin ich schon getauft, sonst hätte er mich bestimmt zu bekehren versucht. Aber ein netter Kerl ist er schon, dieser Andy. Dann springt er aufs Rad und verspricht mir: „I will pray for you, brother.“ Und ist so schnell verschwunden, wie er gekommen war.

Für den heutigen Tag habe ich kein konkretes Ziel ausgemacht. Mein nächster grober Anhaltspunkt ist das Amish Country, welches noch gut 150 Kilometer südlich von mir liegt. Den Weg dahin suche ich mir selber ganz spontan. Die Dörfer werden immer kleiner und die Straßen sind immer weniger stark befahren. Als ich nochmals abbiege, kennt die Straße nur eine Richtung: bergauf. Ich muss extrem langsam fahren und behutsam in die Pedale treten, um nicht wieder eine Panne, wie in New York City, zu riskieren. Schließlich fahre ich immer noch mit einem Ersatzteil an der Schaltung. Es ist mittlerweile richtig eisig geworden. Ich muss mir eine Mütze aufsetzen und meine Handschuhe anziehen. Die Kälte lässt sich nicht nur spüren, sondern deren Auswirkungen auch sehen. Links und rechts der Straße sind zunehmend Schneefelder zu entdecken. Der Regen, der mich teilweise überrascht hat, geht jetzt in Schneeregen über. Noch dazu weht mir ein unangenehmer Gegenwind ins Gesicht. Zu allem Überfluss gibts hier keinen Laden, wo ich etwas zu essen oder trinken kaufen, geschweige denn mich aufwärmen könnte. Ich bin wirklich „in the middle of nowhere“ gelandet. Kein Wunder, dass der Campingplatz, an dem ich vor zwei Stunden vorbeigekommen bin, sich einen so treffenden Namen wie Sleepy Hollow Campground gegeben hat. Sollte diese Horrorgeschichte etwa in diesen Wäldern spielen? Vorstellen könnte man es sich wirklich gut. Um 17.30 Uhr erreiche ich die Passhöhe und lasse mir von meinem GPS-Gerät einen Höhenwert von 943 Metern anzeigen. Die Abfahrt geht etwas zügiger vonstatten, sodass nach 100 Kilometern am heutigen Tag der erste größere Abzweig erreicht ist. Geradeaus gehts irgendwohin und nach links auch. Ist ja toll. Keinerlei Beschilderung ist vorhanden. Da es langsam zu dämmern beginnt, wäre es ratsam, nach einer Unterkunft Ausschau zu halten, doch noch immer bin ich weitab von einer größeren Stadt. Im ersten Dorf beschließe ich, jemanden zu fragen, doch es ist kein Mensch auf den Straßen zu sehen. Im kleinen Dorfladen treffe ich dann doch auf eine Männerrunde, die ihr Kartenspiel unterbricht, als ich eintrete. Viele Gäste kommen wohl nicht in dieses Kaff, da ich so viel Aufsehen errege und für Stille sorge. Dann werde ich mal das Eis brechen und die Männer begrüßen. Als ich mich nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe erkundige, wird aus der Kartenspielrunde eine Quizrunde. Die Herren fangen eifrig an, miteinander zu diskutieren. Am Ende ist man sich einig, dass es wohl ein Hotel in Ellenville geben müsse, gut 15 Meilen entfernt von hier. Dummerweise liegt die Stadt nun gar nicht auf dem Weg nach Süden. Aber da ich leider nicht das erneute Glück habe, eine Einladung zu erhalten, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und bei völliger Dunkelheit weiter durch die Wälder nach Ellenville fahren. Woher ich die Kräfte an diesem Tag nehme, weiß ich nicht. Nur dass ich die 24 Kilometer in 45 Minuten schaffe, ist Tatsache. Um halb 10 Uhr abends komme ich in Ellenville an und falle in meinem Hotelzimmer todmüde aufs Bett. Selbst das lautstarke Stöhnen aus dem Nachbarzimmer mit dazugehörigem Bettgequietsche kann mein Einschlafen jetzt nicht mehr verhindern.

Nach der gestrigen Marathon-Etappe von 144 Kilometern lasse ich es heute ruhiger angehen. Jetzt stehen erst mal E-Mail-Check und Homepage-Pflege auf dem Programm und natürlich das Lesen der Weltnachrichten – der anspruchsvolle Reisende von heute will ja informiert bleiben, was er dank Netbook und WLAN auch sein kann. Ich überlege, ob ich einen Abstecher nach Woodstock machen sollte, wo einst im Jahr 1969 das berühmt-berüchtigte Hippie-Festival stattfand. Vielleicht kann man ja noch etwas spüren von Love, Peace und Harmony und der Flower-Power-Zeit. Das würde mir sicher guttun. Ein Blick ins Internet offenbart jedoch, dass es im Örtchen Bethel, wo das Festival wirklich stattfand, nichts weiter gibt als eine große Wiese, auf der ein paar Nackedeis herumgehüpft sind und auf der heute nur noch eine Infotafel an die Zeit erinnert. Dafür lohnen sich 67 Kilometer Umweg wirklich nicht. Ich beschließe, lieber nach Südwesten zu fahren, ins Städtchen Port Jervis, das im Dreiländereck New York State, New Jersey und Pennsylvania liegt. Nach dem Einkaufen in einem großen Supermarkt werde ich Zeuge einer skurrilen Darbietung einer Autofahrerin. Sie möchte aus ihrem Parkplatz rückwärts herausfahren, hat aber den Vorwärtsgang eingelegt. Dummerweise befindet sich vor ihrem rechten Scheinwerfer ein Stahlpfosten. Sie gibt Gas und fährt voll dagegen, sodass ein lautes Scheppern zu hören ist. Statt nun den Rückwärtsgang einzulegen oder auszusteigen, um den Schaden zu begutachten, fährt sie ein zweites Mal voll gegen den Pfosten, sodass es abermals knallt. Vielleicht sollte ich jetzt vom Rad steigen und einen Klappstuhl holen. Es scheint spannend zu werden. Wer wettet darauf, dass sie ein drittes Mal dagegen fährt? Die Frau greift zum Telefon und bleibt in ihrem Wagen sitzen. Sie wird sich wohl beim Hersteller darüber beschweren, dass das Auto anstelle eines Rückwärtsgangs über zwei erste Gänge verfügt. Nachdem sie fünf Minuten am Telefon gehangen hat, lässt die Spannungskurve deutlich nach und ich fahre weiter gen Süden.

Nach etwa 60 Kilometern habe ich den Delaware River und damit die Grenze zu Pennsylvania erreicht. Gleich hinter der Stadt Port Jervis beginnt das Delaware Water Gap, ein Naherholungsgebiet, welches zum Wandern, Klettern, Bootfahren oder Angeln einlädt, ähnlich wie die Catskill Mountains. Schon seit geraumer Zeit merke ich, dass es heute gesundheitlich nicht besonders gut läuft. Ich spüre das Drücken meines Herzens in der Brust und mache mir etwas Sorgen. Es wäre besser, für heute früher Schluss zu machen und mich den Nachmittag etwas auszuruhen. Ich fahre links von der Straße ab in ein kleines Wäldchen, setze mich auf den Boden, schließe die Augen und versuche, an nichts zu denken. Eine Stunde entspanne ich mich, bis ich den Entschluss fasse, mein Zelt heute Nacht hier aufzuschlagen. Ich bin etwa 50 Meter von der Straße entfernt und habe durch die Nadelbäume genügend Sichtschutz. Da das Wetter es heute gut mit mir meint, nutze ich die Chance einer Übernachtung in freier Natur, wenngleich wildes Zelten ja eigentlich illegal ist. Als es dunkel wird, beschleicht mich ein unangenehmes Gefühl. Ständig höre ich irgendwelche Geräusche und versuche, diese zu deuten. War da etwa jemand, der um mein Zelt schleicht? Gibt es hier womöglich Kojoten oder Wölfe? Es ist stockdunkel draußen und ich bin weitab jeglicher Zivilisation. Autos habe ich schon lange nicht mehr vorbeifahren hören. Jetzt fallen mir auch wieder all die Horrorgeschichten ein, die mir ein guter Freund ja unbedingt vor der Reise erzählen musste. Davon, dass in diesen Wäldern zahlreiche Leute spurlos verschwinden und nie wieder auftauchen oder dass Einwohner in den Wäldern drei Meter große Kreaturen gesichtet haben wollen. Ich muss auf andere Gedanken kommen und rede mir ein, wie blödsinnig solche Geschichten sind. Aber so ganz alleine in einem weitläufigen Waldgebiet, mitten in der Finsternis, in den USA kein einfaches Unterfangen. Nach geraumer Zeit, die ich schlaflos verbringe, muss ich wohl oder übel aus dem Zelt steigen, um meine Blase zu entleeren. Ich mache meine Stirnlampe an und laufe einige Meter vom Zelt weg durch den dunklen Wald. Nur meine Schritte sind zu hören. Totenstille. Was dann passiert, bleibt wohl für immer unerklärlich. Im Lichtkegel der Stirnlampe taucht plötzlich ein Objekt auf dem Boden auf, das hier nicht hingehört. Um es im braunen Laub zu erkennen, taste ich mich vorsichtig heran. Vor mir liegt eine etwa 20 Zentimeter große Plastikpuppe, der der Kopf abgerissen wurde. Sie hat Kratzer und trägt ein blaues Kleid. Der abgerissene Kopf der Puppe ist nicht zu sehen. Es ist wirklich unheimlich! Ich bekomme eine Gänsehaut und kann mir einfach nicht erklären, was das Ganze soll. Wer um alles in der Welt wirft so etwas hier hin? Mitten in den Wald, so weit weg von der Straße oder einem Weg? Nun habe ich wirklich Angst. Die Situation ist einfach nicht auszuhalten. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Eigentlich will ich nur weg von hier. Aber eine halbe Stunde lang alles zusammenzupacken und die Aufmerksamkeit von wem auch immer auf mich ziehen? Ich gehe zurück ins Zelt und mache meinen MP3-Player an und rede mir ganz plausible Gründe ein, warum die Puppe dort liegt. Doch selbst Günter Grünwald mit seinem Unterschichtenprogramm „Arschgeigenparade“ kann nicht wirklich für Entspannung sorgen. Mein Herz pocht noch immer wild und mein Adrenalin setzt meinen Körper weiterhin in Alarmbereitschaft. Ich bin jetzt sensibilisiert für jedes Geräusch von draußen, will mich aber nicht länger von den äußeren Umständen einschüchtern lassen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis ich wieder Herr der Lage bin und cool genug, um endlich einzuschlafen.

Als die Sonne am Himmel steht und ich aus dem Zelt steige, erscheinen die Erlebnisse der gestrigen Nacht wie ein schlechter Traum. Wieder auf dem Rad ist das Erlebte schnell verdrängt. Ich mache einen kurzen Stopp bei den Wasserfällen der Dingmans Falls, die 40 Meter in die Tiefe stürzen, und radle weiter durch die hügelige Landschaft Pennsylvanias. Die Gegend ist geprägt von Farmland. Überall sieht man vereinzelt Bauernhöfe, die meistens wunderschöne, weiß oder dunkelrot gestrichene Holzfassaden haben, genauso wie die Scheunen mit ihren typischen Mansarddächern. Daneben stehen meist ein oder zwei Getreidesilos mit Kupferglocken. Viele der Koppeln und Weiden für Rinder und Pferde sind eingefasst von weißen Holzzäunen. Seit Jahrhunderten ist diese Gegend landwirtschaftlich geprägt, genauer gesagt seit dem 17. Jahrhundert, nachdem William Penn, der Namensgeber des Bundesstaates, hier eine Quäkerkolonie gegründet hatte. Neben Engländern zählen auch deutsche Einwanderer zu den ersten Weißen, die dieses Gebiet besiedelten. 1775 war über ein Drittel der Bevölkerung Pennsylvanias deutscher Herkunft. Meist waren es christliche Splittergruppen wie die Lutheraner, die Reformierten, Mennoniten, Amish oder eben die Quäker, die aufgrund religiöser Verfolgung in Deutschland emigrierten und nach Amerika, ins „gelobte Land“, zogen. Sichtbar sind deren Spuren bis heute, etwa noch anhand von Städte- und Straßennamen. Beispiele gefällig? Im Städtchen Stroudsburg radle ich am Nachmittag durch die Fritz Avenue und ein wenig später durch die Ursula Street. Die liegen übrigens gleich in der Nähe der Dreher Avenue, der Kautz Street und dem Paula Drive. Kaum aus der Stadt fängt es wieder heftig an zu regnen. Meine Stimmung sinkt fast auf den Nullpunkt. Zur Unterstützung kommt dem nervenden Regen dann auch noch die Straßenführung zu Hilfe: rauf und runter, up and down it goes. Es nimmt kein Ende.

Nach 123 Kilometern Auf- und Abfahrens komme ich in Palmerton an und freue mich tierisch auf ein warmes Bett und eine heiße Dusche. Laut Internetauftritt der Stadt soll es drei Hotels geben. Aber die Realität sieht anders aus: Vom ersten Hotel ist nur noch die Fassade übrig, das zweite Hotel ist angeblich hoffnungslos ausgebucht und das dritte Hotel wird zurzeit renoviert. Und ich dachte schon, ich hätte nicht genug Stoff, um ein Buch zu schreiben. Na toll, jetzt muss ich improvisieren. Ich spreche einige Leute an, betreibe mit ihnen Small Talk und sage am Schluss dann so etwas wie: „Ich bin ja so was von kaputt und weiß gar nicht, wo ich heute Nacht schlafen kann.“ Dummerweise fällt keiner der Amis darauf rein und lädt mich zu sich nach Hause ein. „Viel Glück“ oder „Das wird schon“, sagt man mir. Eine Frau meint, ich solle doch mal bei der örtlichen Polizeiwache vorbeischauen, die wüssten, wo es Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Nachdem ich im Polizeigebäude zwei Schleusen passiert habe, sagt einer der Polizisten, ich könne in einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe schlafen. Was für eine Frechheit! Jetzt hilft nur noch Plan B: Ein hübsches Mädel ansprechen, mit ihr etwas trinken gehen und dann hoffen, dass sie mich so umwerfend findet, dass sie mich zu sich nach Hause einlädt. Mal sehen: Es ist fast dunkel, ich bin durchnässt und dreckig, sehe aus wie ein Alien mit meinen zerzausten Haaren und meinem zwei Wochen alten Stoppelbart und rieche wie ein Stinktier. Und dann soll da ja noch dieser angeblich fremde Akzent sein, den mir der Sheriff unterstellt hat. Wenn das sogar neutralen Polizisten auffällt, dann mit Sicherheit auch dem weiblichen Geschlecht. Ich glaube, ich sollte Plan B erst mal ruhen lassen. Wie so oft rettet mich der Zufall. Da ich nichts mehr zu verlieren habe, sprich meine Scheu, fremde Leute anzusprechen für heute ad acta gelegt habe, statte ich dem Pfarramt einer Kirche einen Besuch ab. Wer weiß, was sich da ergibt. Ich treffe auf einen Pastor samt seiner Helferin, denen ich meine Lage schildere. Nachdem der Pastor einige erfolglose Telefonate geführt hat, verkündet Judy, die Kirchenhelferin: „Florian, be our guest tonight.“ Ich bin gerettet. Es stimmt also tatsächlich, dass Geistliche einen besseren Draht zu Gott haben - was alle Menschen einschließt, die für Gott arbeiten. Mein Fahrrad darf die Nacht in der Kirche stehen bleiben. Meine Taschen landen im Auto von Judy und nach ein paar Meilen Fahrt durchs Hinterland von Palmerton bin ich im Haus der Familie Taylor angelangt. Zum zweiten Mal auf dieser Reise erfahre ich die pure amerikanische Gastfreundschaft. Judy stellt mich ihrer Patchworkfamilie vor: der Tochter, den beiden Söhnen in meinem Alter und ihrem Ehemann Tom. Tom ist anfangs noch etwas kritisch, nimmt seine Frau zur Seite und fragt sie wohl, was ich hier mache. Gute Frage, aber das wissen wir alle nicht. Tom arbeitet als Installateur, betreibt in seiner Freizeit Kraftsport und macht Mountainbike-Touren. Ein guter Anknüpfungspunkt für interessante Gespräche. Das Eis ist sehr schnell gebrochen. Die Taylors sind froh, mich im Haus zu haben und dass ich für eine richtig schöne Abwechslung sorge. Zu diesem Anlass tischt Judy ein reichhaltiges Abendessen auf, mit T-Bone-Steaks, Kartoffelbrei, Brokkoli, Salaten und Weißbrot. Tom will mir imponieren und zeigen, welchen Schatz er im Keller hat: zwei Flaschen echten bayerischen Bieres. Alle Achtung. Das ist Globalisierung. Ich bin schwer beeindruckt. Die Familie will wissen, was ich von Amerika halte, warum die Staaten so einen zweifelhaften Ruf in der Welt genießen und wie ich mich in dem Land fühle. Wir unterhalten uns aber auch über „wichtige“ Themen, etwa dass es „American Idol“ auch in Deutschland gibt und dort „Deutschland sucht den Superstar“ heißt. „Frauentausch“ kennen sie unter „Wife Swap“ und über die deutsche Synchronisation der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ können sie nur herzhaft schmunzeln. Tom fährt noch mal in die Stadt und kauft Berge von Eiscreme, die wir am Abend herzhaft verspeisen. Zudem hat er es sich nicht nehmen lassen, mich aktiv bei meiner Tour zu unterstützen. Er hat einen großen Beutel mit allerhand Schoko- und Müsliriegeln gekauft und obendrein seinen Monatsvorrat an Energieriegeln darauf gepackt. So viel, dass ich gar nicht weiß, wie ich das in meinem Gepäck verstauen soll. Da Judy ihrem Mann nicht nachstehen will, wäscht sie meine nassen und benutzten Kleider und trocknet meine Schuhe. Das alles ohne mein Wissen. Ich schlafe wunderbar in der Nacht, muss aber bereits um sechs Uhr aufstehen, da mich Tom, auf dem Weg zur Arbeit, zurück in die Stadt nach Palmerton mitnimmt. Zum Frühstück gibt es zu meiner Verwunderung wieder Steaks. Aber okay. Judy hat gestern Abend noch mit ihrer Mutter telefoniert und sich die Adresse der Stoltzfus’ geben lassen, einer befreundeten Amish-Familie, bei der ich möglicherweise übermorgen übernachten kann. Zudem gibt mir Tom einige Infos über die Straßen und Sehenswürdigkeiten der Gegend mit auf den Weg. Er meint, ich solle doch unbedingt ins Städtchen Bethlehem fahren. Das läge nur gut 25 Kilometer von Palmerton entfernt und sei von deutschen Auswanderern gegründet worden. Es gäbe dort das alljährlich stattfindende „Musikfest“, deutsche Geschäfte und typisch deutsches Essen. Die Leute würden von sehr weit dorthin pilgern, um die gute „German atmosphere“ einzufangen und sich von der Stimmung mitreißen zu lassen. Ich höre mir Toms begeisternde Schilderungen an, danke ihm für die tolle Zeit und mache einen großen Bogen um die Stadt Bethlehem.

Nach zwei Tagen auf dem Rad, einer Zwischenübernachtung in Kutztown und der Erkenntnis, dass hier niemand meine Travellerschecks haben will, erreiche in das Lancaster County, eine Hochburg der Amischen. Auf den Straßen sind zahlreiche schwarze und graue Kutschen unterwegs, meistens Einspänner, mit denen sich die Amish fortbewegen. Da sie recht langsam vorwärtskommen, fahren sie auf dem Seitenstreifen und sorgen mit ihren eisernen Radbeschlägen dafür, dass sich gefährliche, schmale Spurrillen im Asphalt bilden. Zweimal verfange ich mich in einer solchen und habe Glück, nicht zu stürzen. Es ist schon merkwürdig, dass es inmitten eines hoch entwickelten Landes eine Gegend gibt, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Die technischen Errungenschaften der letzten 100 Jahre werden von den Amish zu großen Teilen kategorisch abgelehnt. Elektrizität, Autos, Fernsehen oder Telefone sind meist No-Gos und nur bei wenigen sehr liberalen Amish-Gruppierungen erlaubt. Und dazu gehört eben auch das Verbot der Verwendung von Gummireifen an den Kutschen, wie ich und mein Rad leider immer wieder erleben dürfen. Die Amish sind eine täuferisch-protestantische Glaubensbewegung, die seit dem 18. Jahrhundert hier leben. In Süddeutschland verfolgt und angezogen von den Lobpreisungen William Penns, hier das gelobte Land zu finden, kamen sie nach Pennsylvania, um getreu ihren Glaubensüberzeugungen zu leben. Das heißt für sie vor allem, dass man sich das Himmelreich erst durch harte, ehrliche Arbeit und einen starken Glauben verdienen muss und sich nicht schon im Diesseits mit Luxusgütern vergnügen soll. Anscheinend gilt das auch für die Kleidung. „Ja nicht auffällig und möglichst schlicht“, scheint das Credo zu lauten. Keine extravaganten Farben oder Formen. Auf einem Farmhof sehe ich eine Gruppe Männer, die sich nach dem Mittagessen wohl wieder zur Arbeit aufmacht. Alle haben dasselbe an und sehen ähnlich aus: eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und einen Strohhut auf dem Kopf. Nur das Tragen eines Bartes unterscheidet sie voneinander, wobei sie nach dem Motto „Ganz oder gar nicht“ handeln: entweder Vollbart oder glatt rasiert. Zu gerne möchte ich heute ins Gespräch mit den Amish kommen, finde aber den ganzen Tag über keine wirklich passende Gelegenheit. Von der Kutsche aus winkt man mir mehrmals zu, aber zum Stehenbleiben sind wir alle zu faul. Ich muss extra anfahren und Schwung aufnehmen, sie die Pferde anpeitschen. Viel zu viel Aufwand. Am Nachmittag bin ich auf der Suche nach dem Haus der Stoltzfus’, deren Anschrift mir Judy mitgegeben hat. Die Lage des Hauses habe ich dank meiner digitalen Karte im Netbook schnell gefunden. Nachfragen nach dem Wohnort der Familie wären in dieser Gegend eh sinnlos gewesen. Jede dritte Familie heißt hier Stoltzfus. Mitten in der Landschaft befindet sich ihre Farm mit den angrenzenden Feldern. Ich fahre auf den Hof der Familie und bin wirklich gespannt, was mich dort erwarten wird. Ich hoffe, dass die Großfamilie informiert ist und sich auf diese ungewöhnliche Begegnung einlassen wird, aber aufdrängen möchte ich mich natürlich nicht. Auf der Veranda hängen an einer Wäscheleine blaue Röcke zum Trocknen, vor der Türe stehen Dutzende ausgelatschte Schuhe. Als ich an der Tür klopfe, macht mir ein etwa 18 Jahre altes Mädchen schüchtern auf. Sie hat ein hageres Gesicht, ein langes Kleid mit einer weißen Schürze an und ein Häubchen auf dem Kopf. Ich kann in das Innere des Hauses sehen und blicke auf einen großen, holzvertäfelten Raum, in dem ein langer Tisch und zwei lange Holzbänke stehen. „Guten Tag, Fräulein Stoltzfus“, sage ich in lupenreinem Hochdeutsch. „Ich heiße Florian, komme aus Deutschland und bin mit meinem Fahrrad in den USA unterwegs. Ich hoffe, ich störe Sie nicht, aber …“ Noch bevor ich meinen Satz beenden kann, geht die Türe wieder zu, um nach einigen Sekunden wieder geöffnet zu werden. Diesmal von einem Mann. Es ist Steve, ihr Ehemann, der das Gespräch mit mir übernimmt. Hier gibts also schon mal klare Regeln, wer mit dem Fremden sprechen darf. Wie war das mit der Emanzipation der Frau? Egal. Es fällt mir etwas schwer, seine Sprache zu verstehen, aber das meiste bekomme ich mit. Er spricht „Pennsylvania Dutch“, eine Art Pfälzerdeutsch, das mit einigen Anglizismen vermischt und nur bei genauem Hinhören verständlich ist. Es kommen dann so merkwürdige Kauderwelschsätze raus wie „Wenn mir realize (gesprochen ri-ä-lei-sse), des du kimmer wärst, is gut“ oder „We can net entscheide ohne Vater“. Ich muss also die Entscheidung des Familienoberhauptes abwarten, und der ist angeblich bei einer Familienfeier und erst zu später Stunde wieder zu Hause. „Mein Gott, Steve, du bist doch knapp 30 Jahre alt. Kauf dir ein Handy und lass dir Eier wachsen.“ Ein nonchalanter Gedanke, der mir spontan durch den Kopf schießt. Ich nutze die Gelegenheit, mit Steve zu sprechen und mehr über die Amish, deren Geschichte und Kultur herauszufinden. Nach 20 Minuten verabschiede ich mich höflich und kündige an, spät am Abend nochmals vorbeizuschauen. In einem Amish-Lokal esse ich zu Abend und versuche die Zeit bis halb neun Uhr abends zu überbrücken. Eine angemessene Zeit, wie ich finde. Als ich erneut an der Tür klopfe, macht mir niemand mehr auf. Auch ein weiteres Klopfen am Abend bleibt unbeantwortet. Und dabei hatte ich mich extra adrett zurechtgemacht. Ich bin den Stoltzfus’ nicht böse und akzeptiere die Entscheidung. Ich kann gut nachvollziehen, dass ich mit meiner modernen Ausrüstung und Lebensauffassung zu viel Unruhe in die Familie gebracht und dadurch die Grenzen ihrer religiösen Toleranz überschritten hätte. Möglicherweise können sie mir aber nicht verzeihen, dass ich statt Eisenräder Gummireifen am Fahrrad benutze.

Nach einer Nacht in einem nahe gelegenen Bed and Breakfast mache ich mich weiter auf, Amerika zu erkunden. Gewissermaßen tue ich das ja auf den Spuren der frühen Siedler. Von Ost nach West in einer vergleichbaren Geschwindigkeit. Dabei verläuft mein Weg auch nicht immer geradeaus. Zwar habe ich den Wunsch, irgendwann einmal in Los Angeles anzukommen, aber das primäre Ziel ist, möglichst viel zu sehen und zu erleben, womit ich mich dann doch von den Pionieren im Planwagen unterscheide. Der Weg ist das Ziel. Viel zitiert und trotzdem wahr. Die heutige Etappe von White Horse im Land der Amish ist mal die Ausnahme. Es geht direkt nach Westen. In Wrightsville unterhalte ich mich bei einer Pause auf einem Parkplatz einer Kirche angeregt mit einem interessierten älteren Herrn. Zwischendurch will er wissen, warum ich meine Frau nicht mitgenommen habe. Die Hügel sind seit dem Überqueren des Susquehanna-Flusses etwas flacher geworden und sorgen mit dem schönen Wetter nun auch für richtig gute Laune. Auf der Sinsheim Road fahre ich zum Lake Marburg unweit der Stadt Hanover. Noch immer bin ich im Gebiet deutscher Auswanderer des vorletzten Jahrhunderts unterwegs. Entgegen aller Logik erwartet mich an der Hotelrezeption aber kein deutschstämmiger Amerikaner, sondern ein Inder. Als ich in voller Fahrradmontur vor ihm stehe, stellt er eine Frage nach der anderen und ist am Ende begeistert von meiner Radtour. Einen Rabatt muss ich nicht aushandeln, den bekomme ich diesmal auch so. Obendrein zaubert er aus einem Schränkchen eine Art Wundertüte hervor, die eine Vielzahl von Werbegeschenken und Probepackungen enthält, welche er mir freundlich grinsend überreicht: Erdnusspackungen, Zahnpasta, Duschgele, Vitamintabletten und Minikekse. Was ich mit den vielen Tampons anfangen soll, weiß ich allerdings noch nicht.