Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

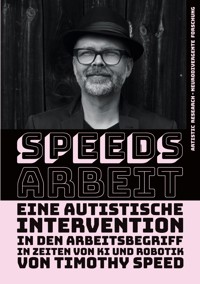

Timothy Speed - neurodivergenter Künstler, Armutsforscher und unermüdlicher Störenfried - stellt sich mit Haut, Verstand und Kamera zwischen Fließband, Vorstandsetage und Jobcenter. Als Radical Worker lebt er eine Arbeitspraxis, die sich nicht nach Lohnzetteln richtet, sondern nach ökologischer Wirkung, moralischer Kohärenz und persönlichem Sinn. Seine empirischen Eingriffe - vom heimlichen Mitarbeiten in Konzernen bis zur öffentlichen Bewerbung als ZDF-Intendant - enthüllen die verborgenen Protokolle eines Systems, das Würde in Profit verwandelt und Kreativität in Gehorsam. Für die Artistic-Research-Community zeigt Speed, wie künstlerisches Handeln zur realen Infrastruktur wird: Kunst ist hier keine Illustration von Kritik, sondern das Labor, in dem neue Arbeits- und Wertformen live getestet werden. Für die Critical-Autism-Studies liefert das Buch ein rares Selbstzeugnis: Autistische Direktheit, Monotropismus und Regelklarheit werden zur analytischen Schärfe, die institutionelle Fassade durchdringt und Alternativen sichtbar macht. Für alle, die arbeiten (oder nicht arbeiten) müssen bietet es einen radikal praktischen Fahrplan: Selbstbestimmte Arbeit, Bedingungsloses Grundeinkommen und Commons-Ökonomie werden nicht nur diskutiert, sondern in lebendigen Feldversuchen erprobt. Speed wertet die Armen auf, definiert Zwangsarbeit als soziale Isolation und führt den Entfaltungsabstand als neues Wohlstandsmaß ein: Wie viel echte Lebenszeit bleibt nach allem Systemlärm übrig? Radical Worker ist Manifest, Feldstudie und Gebrauchsanleitung zugleich - eine Einladung, Kapitalismus nicht nur zu kritisieren, sondern handfest umzubauen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 515

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Timothy Speed – neurodivergenter Künstler, Armutsforscher und unermüdlicher Störenfried – stellt sich mit Haut, Verstand und Kamera zwischen Fließband, Vorstandsetage und Jobcenter.

Als Radical Worker lebt er eine Arbeitspraxis, die sich nicht nach Lohnzetteln richtet, sondern nach ökologischer Wirkung, moralischer Kohärenz und persönlichem Sinn. Seine empirischen Eingriffe – vom heimlichen Mitarbeiten in Konzernen bis zur öffentlichen Bewerbung als ZDF-Intendant – enthüllen die verborgenen Protokolle eines Systems, das Würde in Profit verwandelt und Kreativität in Gehorsam.

Für die Artistic-Research-Community zeigt Speed, wie künstlerisches Handeln zur realen Infrastruktur wird: Kunst ist hier keine Illustration von Kritik, sondern das Labor, in dem neue Arbeits- und Wertformen live getestet werden.

Für die Critical-Autism-Studies liefert das Buch ein rares Selbstzeugnis: Autistische Direktheit, Monotropismus und Regelklarheit werden zur analytischen Schärfe, die institutionelle Fassade durchdringt und Alternativen sichtbar macht.

Für alle, die arbeiten (oder nicht arbeiten) müssen bietet es einen radikal praktischen Fahrplan: Selbstbestimmte Arbeit, Bedingungsloses Grundeinkommen und Commons-Ökonomie werden nicht nur diskutiert, sondern in lebendigen Feldversuchen erprobt.

Speed wertet die Armen auf, definiert Zwangsarbeit als soziale Isolation und führt den Entfaltungsabstand als neues Wohlstandsmaß ein: Wie viel echte Lebenszeit bleibt nach allem Systemlärm übrig?

Radical Worker ist Manifest, Feldstudie und Gebrauchsanleitung zugleich – eine Einladung, Kapitalismus nicht nur zu kritisieren, sondern handfest umzubauen.

VERZEICHNIS

ARBEIT UND NEURODIVERGENZ

DAS MNO-MODELL

DIE WERTGRENZE – ALLES BEGINNT MIT EINEN KATEGORISIERUNGSFEHLER

PROVOZIERTE EMPIRIE UND KRISENEXPERIMENTE

TRANSFERPROTOKOGL – EIN AUTOMATISIERTER WERTTRANSFER-CODE

ENAKTIVE, KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG MIT AUTOETHNOGRAFISCHEN BERICHTEN UND INTERVENTIONEN, IM RAHMEN NEURODIVERGENTER FORSCHUNG, AUS DER SICHTWEISE EINES NEURODIVERGENTEN MENSCHEN ZU ÖKONOMIE UND ARBEIT

.

DIE VERORTUNG DER ARBEIT – PERSÖNLICHES ERLEBEN DER ARMUT

NEUE »FORM« DER ARBEIT – EINE NEUKONSTRUKTION

TEILE UND HERRSCHE!

HEIßE TAGE MIT RED BULL

DIE ISOLATION IN DER ERWERBSARBEIT

DIE BEDEUTUNG DER MILGRAM EXPERIMENTE

PRODUKTIVE UNGLEICHHEIT

SCHÖPFERISCHE ZERSTÖRUNG - SCHUMPETER IRRTE

PROVOKATION UND KONSEQUENZ

DER KINOFILM TRANSFERPROTDKOLL

ENAKTIVE KORREKTUREN DER ÖKONOMISCHEN MECHANISMEN. ANALYSEN, MODELLE UND NEUE KONZEPTE

.

DIE WIEDERENTDECKUNG DER PRIMÄRÖKONOMIE

DIE BEDEUTUNG DER DIVERSITÄTSMARKE

MEHRWERT-ARBEIT UND ÖKOLOGISCH WIRKSAMER LOHN

DIE KUND:lN UND DIE FRAGE DES ENTFALTUNGSABSTANDS

SUBMERGENZ – MYTHEN DER EVOLUTION

FREIER WILLE – DER REIFE REALITÄTSBEZUG DER ARBEITERIN

ENAKTIVE KONSEQUENZEN DER SELBSTBESTIMMTEN ARBEITERIN IN KONTEXT MIT DER UNFÄHIGKEIT DES AUTISTEN, ERKANNTE PROBLEME NICHT IN EINE NEUE ARBEITSFORM ZU INTEGRIEREN

.

WAS WILL DER RADICAL WORKER?

DAS OPPOSITIONELLE SOZIALSYSTEM

DER STAAT GEGEN MICH UND DAS WUNDER VON WORKER’S PRIDE

MEINE EIN PERFBEWERBUNG ORMATIVER ALS AKT INTENDANT GEGEN DAS DES SYSTEM ZDF - DER REPRÄSENTATION

DAS UND BEDINGUNGSLOSE DIE PSYCHOLOGIE GRUNDEINKONMEN DER ARBEITERIN

DIE SEELE DES BANKERS

ARTISTIC RESEARCH

Künstlerische Forschung nutzt ästhetische Verfahren – Montage. Performance, Materialexperiment – als eigenständige Erkenntnismethoden. Dabei schließt sich die Künstler:in nicht selbst vom Erkenntnisprozess aus. Wissen entsteht nicht erst in der nachträglichen Interpretation, sondern im Prozess des Gestaltens selbst: Gedanken werden sicht- und hörbar, Hypothesen lassen sich probeweise verkörpern. Statt Daten zu sammeln, erzeugt Artistic Research Situationen, die Theorie und Praxis ineinander falten. So überschreitet sie die klassische Disziplintrennung und macht Phänomene erfahrbar, bevor sie vermessen werden. Die Inhalte dieses Buches beruhen auf diesem Verfahren.

NEURODIVERGENTE FORSCHUNG

ist die spezielle Forschungsmethode, die manche Autist:innen anwenden. – Dieser Ansatz bringt Wahrnehmungsprofile hervor, die von der »statistischen Norm« abweichen, aber gerade dadurch neue Muster erkennen lassen. Forschung aus einer neurodivergenten Position nutzt diesen atypischen Filter bewusst als methodischen Vorteil: Hyperfokus ersetzt Großgeräte; Musterempfindlichkeit entdeckt Korrelationen, die im Störrauschen verschwinden. Statt Defizite zu kompensieren, werden idiosynkratische Kognitionen als zusätzliche Messinstrumente begriffen. Das erzeugt unerwartete Fragen, radikale Querverbindungen und verdichtet Disziplinränder zu neuem Terrain.

Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag zu den Critical Autism Studies (GAS), weil hier die besonderen Perspektiven autistischer Forscher:innen Bedeutung bekommen.

»Ich halte die empirische und wirtschaftstheoretische Untersuchung von selbstbestimmter Arbeit wie sie Herr Timothy Speed unternimmt, für sehr sinnvoll. Konflikte mit dem konventionellen Verständnis von Arbeit als Lohnarbeit dürfen dabei nicht ignoriert werden. «

Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker / Vizepräsident des Club of Rome

ARBEIT UND NEURODIVERGENZ

Immer noch wird ein Großteil der Arbeit nicht oder schlecht bezahlt und gesellschaftlich kaum gewürdigt. Unfassbar viele Menschen bringen in ihrem Leben nicht weniger Arbeitsstunden auf als Manager:innen mit Millionengehältern. Ebenfalls übernehmen sie nicht weniger Verantwortung, ziehen Kinder groß oder engagieren sich weit über das hinaus, wofür sie bezahlt werden.

Auch mich betrifft das. Ich bin Autist und erfuhr es erst mit 51 Jahren, nachdem ich ein ganzes Leben gegen eine unsichtbare Wand gelaufen war und nicht verstehen konnte, weshalb ich die Gesellschaft und besonders die Ökonomie mit völlig anderen Augen, einem biologisch bedingt anderen Gehirn betrachtete. Neben Autismus bin ich auch von ADHS betroffen.

Seit den 90er Jahren, beginnend mit dem Zusammenbruch der New Economy, folgte in meinem Leben eine Wirtschaftskrise auf die nächste. Mit der Auswirkung, dass die einzige Arbeit, die ich in all diesen Jahren bekam, stets prekär und unterbezahlt war. Uber 22 Jahre hinweg arbeite ich als Künstler und Forscher für durchschnittlich 4 EUR pro Stunde und investiere fast mein gesamtes Erbe in die Lösung gesellschaftlicher Problemfragen.

Dies als Folge einer über 50 Jahre unterbliebenen Autismus-Diagnose, die mich zum Betroffenen der »Lost Generation« macht, also zu einem der tausenden Menschen, die nicht im falschen Geschlecht, aber mit einem anderen Gehirn geboren wurden, dessen Andersartigkeit ihnen zu verstehen nicht zugänglich war. Etwas, was nicht wenige mich eingeschlossen in erhebliche Identitätskrisen stürzte. Denn ich sprach anders, schrieb Bücher über eine Welt, die für »die anderen« überwiegend nicht sichtbar war. Das wusste ich nicht. Wie hätte ich es wissen können? Sie hielten mich darum für verrückt, für jemanden, der in allem falschliegt, der in einer eigenen Welt lebt.

Rund 80 % (Specialisterne/2004) der Autist:innen, auch mit Universitätsabschluss, sind ohne Erwerbsarbeit. Die Situation von Migrant:innen, queeren Menschen oder psychisch Kranken ist ähnlich schlimm. Die Diskriminierung im Kapitalismus ist längst wissenschaftlich umfassend belegt und beschrieben, und dennoch gibt es noch immer etliche Professor:innen der Ökonomie, die denken, der Markt habe recht, der Markt sei das Maß aller Dinge.

Vor diesem Hintergrund, und hier zeigt sich die perfide Logik des Marktes, behaupten sowohl der Staat als auch das ökonomische System, ich und all die anderen, die nicht passen, denen es so oder ähnlich ergeht, seien an unserer Armut und besonders an unserer daraus resultierenden Verschuldung selbst schuld. Wir allein trügen dafür die volle Verantwortung. Denn wir arbeiten in einem freien Markt der angeblichen Chancengleichheit. Jeder kann darin erfolgreich sein. Doch in diesem »kann« steckt sehr viel mehr als das, was wir undifferenziert »Erfolg« oder »Scheitern« nennen. Ich weiß nicht, wo die Chancengleichheit in den letzten 50 Jahren meines Lebens gewesen sein soll, als man mich einfach unentwegt gegen diese unsichtbare Mauer laufen ließ.

Die Frage von Plus oder Minus ist und bleibt eine Schwarzweiß-Kategorie, die über das »reale Leben« nur wenig aussagt. Warum also, das ist eine zentrale Frage, verleihen wir diesen Vorzeichen eine derart große Macht über Existenzen?

Die Entscheidung, die ein Markt über einen Menschen fällt, wird in der Regel nicht entlang umfassenderer Kriterien überprüft, gar wird eine breitere Bemessungs- oder Diskussionsgrundlage integriert. Die Bilanz wird nie daraufhin kontrolliert, ob die Diagnose der Wertlosigkeit oder des verringerten Wertes eines Menschen, einer Ware oder die Überhöhung tatsächlich zutrifft oder eben relativiert werden kann und muss.

Stattdessen treten in unserem ökonomischen System häufig, wie bei einem Flipperautomaten, eine Reihe von willkürlichen, schwer kontrollierbaren Faktoren ein, die am Ende als rollende Kugel, im übertragenen Sinne als Spielball, den Weg der Menschen in einem Markt bestimmen.

Das System übernimmt das Endergebnis aber stets 1:1, als entspreche es der Realität. Es wird zur Realität gemacht. Man kommt nicht auf die Idee, sich zu fragen, ob die Verlierer:innen aus guter Absicht verloren haben, alles gaben oder etwas Großartiges hervorbrachten, was dennoch unerkannt blieb. Auch stellt man nicht die Frage, ob es ok ist, wenn das System selbst und jene, die darin privilegiert sind, immer gewinnen, weil alles auf das rein Ökonomische reduziert wird und das ökonomisch Richtige auf begrenzten Kriterien beruht, somit sehr viele Menschen diskriminiert und ausgrenzt.

Man kann ein Spiel mitspielen oder die Regeln des Spiels hinterfragen, um sie zu verändern. Die meisten Menschen stellen sich nie die Frage, wer weshalb sich das Recht herausgenommen hat, die Regeln festzulegen. Denn wer die Regeln als höhere Instanz festlegt, steht selbst durch diesen Akt oft außerhalb des Wettbewerbs.

Mit einer Selbstverständlichkeit wird der Mangel an Einkommen auf zwei Ebenen reduziert, was für viele Nutznießer sehr bequem ist.

1. Auf den Makel des Individuums, also auf dessen geringe oder falsche Leistung.

2. Auf die Armut als Folge einer Naturgewalt, also eines Mangels, der einfach da ist, der nur durch noch mehr Arbeit behoben werden kann.

Nur selten stellt sich die Frage, ob es nicht am ökonomischen System selbst liegen könnte, dass Menschen wie ich verarmen, und ob Erfolg nicht einfach ein strukturelles Phänomen ist, welches eine bestimmte, oft willkürliche Verteilung findet. Ob es in dem ganzen Spiel nicht einfach darum geht, eine Methode festzulegen, mit deren Hilfe ein Großteil der Bevölkerung strukturell entwertet oder ausgesiebt werden kann.

Diese Zielrichtung der Ausgrenzung in unserer Ökonomie ist ökonomisch betrachtet ein im Grunde absurder Vorgang. Es könnte genauso gut darum gehen, möglichst viele im Spiel zu halten, ihnen Möglichkeiten und Freiheiten zu geben, um all ihre Ressourcen optimal, entsprechend ihres tatsächlichen Wertes, einsetzen zu können. Denn der Arbeitsmarkt reduziert entschieden zu viele Menschen in den möglichen Beiträgen, die sie leisten könnten. Aber das würde uns alle aufwerten, was der Konzentration von Marktmacht widerspricht. Darum werden sie sagen, dass wir uns anpassen sollen, dass Menschen wie ich, dass Autist: innen eben krank sind, also defizitär und der Markt dafür nichts könne.

Der Kapitalismus impliziert Relevanz und Richtigkeit stets selbstreferenziell, entlang der eigenen Erfolgsdefinitionen. Es wird unendlich viel ausgeblendet oder entwertet. Nicht nur Menschen mit Behinderung oder die Natur. Ich stelle daher die Frage: Muss eine Ökonomie überhaupt entwerten, um zu fokussieren? Muss Arbeit überhaupt fremdbestimmt organisiert sein? Ist es objektiv zu rechtfertigen, ausgerechnet im Bereich der Arbeit, also des dominanten Handelns, Faktoren wie Macht, Hierarchie oder externe Belohnung anzustreben? Macht es nicht Sinn, den Wert eines Menschen, folglich dessen Beitrag zur Welt vollkommen von der monetären Existenzgrundlage zu entkoppeln und stattdessen Leistung auf einer zusätzlichen Ebene zu belohnen? Ich rüttele hier an scheinbaren Selbstverständlichkeiten, aber das ist nun mal die Arbeit, die Forschung und Kunst leisten sollen.

WARUM SOLLEN WIR UNS ANDERN? ES IST EINE NEUROTYPISCHE EIGENSCHAFT, DIE DINGE ZU NEHMEN, WIE SIE SIND. ES IST ZUTIEFST NEURODIVERGENT NACH DEN SINN ZU FRAGEN.

Im Verständnis der Critical Autism Studies ist der Vorstellung vehement zu widersprechen, dass Autist:innen sich der bestehenden Ökonomie anpassen sollen. An mir ist nichts krank. Ich bin anders. Eure Ökonomie wurde für Eure Gehirne gebaut. Nicht für mein Gehirn. Das ist das Problem, und Ihr seid nicht bereit, das System zu ändern, welches nur »Euch« nützt.

Genau diesem Verdacht, es handle sich bei Teilen der ökonomischen Theorie möglicherweise um Denkweisen, welche zu massenhafter Entwertung und Diskriminierung führen, gehe ich im Buch auf eine ganz neue Weise nach, um aus der Perspektive und Realität eines autistischen Künstlers mit provozierenden, empirischen Experimenten die Frage zu stellen, wie sich die Arbeitsweise des Menschen ändern müsste, um nicht nur das Problem der Armut real, also tiefgreifender in den Griff zu bekommen, sondern auch um eine Arbeits- und Wirtschaftsform der Zukunft aus einer »relativen« Unterprivilegierung heraus neu zu erarbeiten, was zu anderen Ergebnissen führt als sie beispielsweise von Elite-Ökonom:innen präsentiert werden, welche die Armut nie erlebt haben, oder nicht zu intersektional benachteiligten Gruppen zählen. Für die also das ökonomische System in der Regel funktioniert, weil sie strukturell bedingt auf der »guten Seite« der Mauer geboren werden.

Die Experimente in diesem Buch sind radikal und zielen darauf ab, den Kapitalismus komplett umzubauen. Das mag aus wissenschaftlicher Sicht übertrieben erscheinen, aber bedenken Sie, dass wir bis heute kaum Zeugnisse davon haben, wie anders die Ökonomie wäre, würde sie von Neurodivergenten gestaltet. Man muss mir hier nicht alles abkaufen. Aber mein Versuch ist das Zeugnis einer Alternative und der Versuch der Schärfung des Bewusstseins für das Erleben der Marginalisierten. Wie andere Menschen dieses ökonomische System erfahren, kann entscheidend sein, um aus versetzter Perspektive die Probleme, aber auch die Chancen deutlicher zu erkennen. Meine Inszenierung eines Totalumbaus der Ökonomie ist darum keine Anmaßung, sondern viel mehr ein Schrei, ein Aufbegehren gegen die Ingnoranz, die viele Ökonom:innen uns »anderen« entgegenbringen, mit Konzepten, die uns nicht gerecht werden.

Was ich hier tue, verstehe ich als Aufruf an all die anderen Marginalisierten, es mir gleichzutun, und ebenfalls alternative Ökonomien und Subkulturen zu entwickeln, welche die wahrnehmbare Realität erweitern, damit wir alle aktiver Teil dieser Welt sein können.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wer bestimmt, was Ökonomie, ja, was Arbeit ist? Die moderne Wirtschaft ist überwiegend von weißen, neurotypischen Prinzipien definiert und besonders der Faktor Arbeit. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb neurodivergente Menschen in der Regel nur außerhalb des üblichen Arbeitsmarktes, also selbstständig arbeiten können, wenn sie nicht eine Nische finden. Neurotypisch bedeutet eine Ökonomie, die darauf basiert, dass der Einzelne im Sinne der Gruppe funktioniert und die Gruppe, das System, das Überleben sichert und folglich, weil die Gruppe die Kategorie der Existenzgrundlage ist, entlang von gruppenspezifischen Ordnungskriterien, also in Hierarchien, definiert, wer viel hat und wer weniger. Dieses Prinzip ist dem neurotypischen Gehirn geschuldet, welches die Gemeinschaft als Grundlage der Welt priorisiert und deren psychologische und machtbezogene Mechanismen als natürliche Ordnung betrachtet. Für neurodivergente Menschen hingegen, mit Autismus, ADHS oder anderen Formen der anders gelagerten neuronalen Vernetzung, ist das Handeln häufig weniger am nicht selten korrumpierenden Wohl der Gruppe orientiert als vielmehr an Ordnungen der Natur selbst, an Mustern von Strukturen, oder an Kräfte und Dynamiken, die Dopamin versprechen, oder existenzielle Tiefe.

DIE AUTISTISCHE ERFAHRUNG: WENN DER KÖRPER, GEIST UND DAS HANDELN SICH NICHT IM JOB ABSPALTEN LASSEN

Das Verstehen der Welt ist bei Autist:innen wie mir verkörpert, was bedeutet, dass Sinneswahrnehmung, Erleben, Denken und Fühlen, somit auch Arbeiten, sich nicht an sozialen Normen orientieren, sondern an einer manchmal determinierenden Verbindung mit der Dynamik der Welt selbst. Es ist ein enaktiver Zugang zur Arbeit, was bedeutet, dass der Geist nicht einfach entscheiden kann, eine Arbeit zu tun, die vom eigenen Körper, von den eigenen Sinnen, vom eigenen Erleben entkoppelt ist. Die Fähigkeit zur Funktionalisierung von Körper und Geist, im Dienst an einer äußeren Anforderung, ist aber das fundamentale Wesen der Erwerbsarbeit. Autist:innen wie ich können unsere Körper nicht von unserem Tun, Fühlen und Denken abspalten, ohne die eigene Integrität zu verlieren, was einer Vergewaltigung, oder einer Selbstauslöschung gleichkäme. Robert Chapman (2023) Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism analysiert, wie der Kapitalismus neurodivergente Formen der Wahrnehmung, des Fühlens und der Arbeit systematisch unterdrückt, weil sie nicht funktionalisiert werden können. Besonders relevant ist Chapmans Beschreibung von Autismus als epistemisch anderes Sein in der Welt, das nicht externalisierbar ist. Arbeit unter Bedingungen der Trennung (z. B. Sinn-Körper-Handlung) ist für viele Autist:innen nicht nur unzumutbar, sondern ontologisch falsch. Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch (1991) The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience zeigen, dass kognitive Prozesse nicht entkoppelt vom Körper und seiner Umwelt funktionieren – ein Denken, das nur in Ko-Regulation mit der Welt existiert. Daraus ergibt sich mein enaktiver Zugang zur Arbeit. Damian Milton (2012) On the ontological status of autism: The ‘double empathy problem’ argumentiert, dass autistisches Erleben nicht defizitär, sondern fundamental anders organisiert ist – verkörpert, situativ, systemisch. Die Schwierigkeit, „Arbeit als Funktion“ zu vollziehen, liegt nicht in der Person, sondern in der inkompatiblen Umweltstruktur. Erin Manning (2009) Relationscapes: Movement, Art, Philosophy impliziert „autistic perception“ als sich verkörpernde Handlung – ein Arbeiten, das nicht ausgeführt, sondern geschehen muss, im Takt mit Welt, Sinn, Körper. Diese enaktive, verkörperte Bindung von Erleben, Denken und Arbeiten ist im neurodivergenten Sein nicht wählbar, sondern strukturell verankert. Vgl. Chapman (2023), Milton (2012) und Varela et al. (1991) zur Unmöglichkeit funktionalisierter Handlung unter systemischer Entkopplung von Sinn und Körper.

Autist:innen wie ich sind sinnliche Denker:innen, was bedeutet, dass unser Denken ein Denken in und mit der Welt ist. Es ist ein Denken aus dem unmittelbaren Erleben heraus. Menschen wie ich, deren Wissen ist ein erlebtes Wissen, weil wir umso rationaler verstehen, umso emotionaler wir erleben. Die Welt ist Teil unseres nicht fest verorteten Geistes.

DAS INNERE LABOR

Autist:innen wie ich forschen anders. Robert Chapman (2023) Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism impliziert, dass sich autistische Denkprozesse als nicht-lineare, verkörperte und hyper-reflexive Räume, einer objektivierenden Normalisierung entziehen. Der „neurotypische Wissenschaftsmodus“ (Peer Review, Hypothesenbildung, Messung) wird von manchen als strukturell exkludierend kritisiert – weil er nicht mit erkenntnisbildenden Prozessen arbeitet, sondern mit Objektabschlüssen. Mel Baggs (2007-2020) In My Language formuliert eine frühe, aber paradigmatische Kritik an neurotypischen Wahrnehmungsstandards. Sie zeigt, dass ihr Denken in einer Raum-Zeit-Struktur abläuft, die sich nicht von Sprache trennt, sondern in einem enaktiven Feld von Wahrnehmung, Rhythmus und Wiederholung operiert. Damian Milton (2012) On the Ontological Status of Autism: The Double Empathy Problem argumentiert, dass autistische Personen von neurotypischen Wissenskonventionen fundamental missverstanden werden.

Autist:innen wie ich operieren oft wie in einem inneren Labor, das durch verkörperte Sinnesintensität entsteht. Dieser Raum ist objektiviert, weil er nicht auf Simulation und abstrakter Verkürzung basiert, sondern auf real erfahrenem, leiblich gespürtem Wissen. Im Sinne des agentiellen Realismus ist Erkenntnis hier keine Abbildung, sondern Resonanzphänomen: Die Welt erscheint, weil sie durch den Körper hindurch wirksam wird – nicht weil ein Modell sie vorhersehen will, sondern weil sie als Resonanz spürbar wird.

In meiner Arbeit zeigt sich, was Barad als agentiellen Realismus beschreibt: Erkenntnis entsteht nicht durch Repräsentation, sondern durch intra-aktive, verkörperte Konfiguration. Autistische Forschung folgt dabei keinem hypothetischen Modell, sondern übersetzt unmittelbare Erfahrung in Denkstruktur – über stille Resonanz, leiblich rückgekoppelte Schleifen und nicht-lineares Musterspüren.

Der Erkenntnisraum ist dabei kein Abbild, sondern ein Wirkfeld, in dem das forschende Subjekt Teil der materiell-affektiven Anordnung ist. Kristin Bumiller (2008) In An Abusive State beschreibt, wie Wissenschafts- und Rechtssysteme alterative, also auch neurodivergente Denkweisen systematisch exkludieren, indem sie das Subjekt auf Objektivität zwingen – während z. B. Traumalogik, autistische Selbstreflexivität oder „rhythmische Sprache" keinen Platz haben. Die in diesem Buch beschriebene Form der Forschung – als verkörperte, zirkuläre, multisensorische Verdichtung von Erkenntnis – ist anschlussfähig an die enaktive Kognition (Varela et al., 1991), an die Konzepte der Participatory Sense-Making (De Jaegher & Di Paolo, 2007) und an Chapmans Beschreibung neurodivergenter Epistemologien (2023). Was im neurotypischen Paradigma als „Mangel an Objektivität" erscheint, ist aus Sicht neurodivergenter Forschung eine andere Ontologie des Denkens: zyklisch, selbst transzendierend, fragmentiertkohärent und rhythmisch mit der Welt verwoben.

Bei Menschen wie mir dienen die eigenen Sinne und Emotionen als Verdichter der Prozesse und Erkenntnisse. Es sind viel mehr Tools, als Teile einer festen Identität. Autist:innen wie ich forschen somit sehr anders. Umso emotionaler, umso rationaler. Umso persönlicher, umso analytischer. Daher muss man bei der Forschung, die ich als Autist und Künstler betreibe, von einem eigenen Forschungszweig sprechen, nämlich von neurodivergenter Forschung, die das Ich des Untersuchenden bewusst nicht ausschließt. Denn unsere Gehirne erfordern ein Denken im realen Raum, zwischen dem Erleben, Erfahren, dem Riechen oder dem Bewegen. Autistische Forscher:innen pflegen eine eigene Sprache, die ein Prozess ist, die Wiederholung und Verdichtung, die kein Endergebnis sucht, sondern sich in den unendlichen Fluss der Details einhängen will, um der Welt zu lauschen, wie sie formt und tut. Man spricht hier in der Forschung von Embodied Cognition.

Diese bezeichnet den Ansatz, dass Denken, Wahrnehmen und Handeln untrennbar von Körper, Bewegung und Umwelt sind; Geist »sitzt« nicht im Gehirn, sondern entsteht im gelebten Organismus-Welt-Kreislauf. Der Begriff wurde Anfang der 1990erJahre durch Varela, Thompson & Rosch (The Embodied Mind, 1991) popularisiert und zugleich von Lakoff & Johnson, Barsalou u.a. in der Kognitionswissenschaft verankert. Neuere philosophische Synthesen beschreiben Embodiment als dynamische Kopplung von Gehirn, Körper und Umwelt, ohne klare Trennung von »innen« und »außen«. Unser Ich ist wie gesagt keine abgeschlossene Kugel, keine feste Form, sondern in den Begrenzungen sehr viel offener, für das Außen, dessen Lärm, dessen Helligkeit, dessen Gewalt und Inhalt, sowie dessen Form. Studien zeigen, dass viele autistische Menschen atypische Sensorik-, Motor- und Interozeptionsprofile haben und dadurch andere Wege der Welt-Erschließung ausbilden. Viele autistische Menschen berichten von einem Erleben, in dem die kartesianische Trennung zwischen Körper und Geist weniger ausgeprägt ist. Dies entspricht Maturanas und Varelas Kritik am Dualismus und ihrer Betonung der Einheit des lebenden Systems. Das Unvermögen, beliebig zu handeln oder sich von bestimmten Wahrnehmungen zu distanzieren, könnte als intensiveres Erleben der autopoietischen Geschlossenheit des Systems verstanden werden. Viele autistische Menschen haben eine besondere Fähigkeit, Muster und Komplexität in Systemen zu erkennen und zu bewahren, was mit Maturanas und Varelas Betonung der Erhaltung der Organisation des lebenden Systems korrespondiert. Dadurch kollidieren wir mit der klassischen Arbeitswelt, in dem Versuch uns aus uns selbst heraus zu erhalten.

Berührt ist hier auch der Prozess der Autopoesis. Diese besagt, dass lebende Systeme sich selbst erschaffen und erhalten, indem sie ihre eigenen Komponenten produzieren und organisieren. Leben ist durch Selbstorganisation gekennzeichnet. Lebewesen sind auto poietische Systeme, die sich selbst erzeugen und erhalten. Erkenntnis ist nicht die Repräsentation einer vorgegebenen äußeren Welt, sondern ein aktiver Prozess, durch den ein Lebewesen seine Realität erschafft. Kognition und Leben sind untrennbar miteinander verbunden – »Leben ist Erkennen, Erkennen ist Leben«. Wahrnehmung ist nicht passive Informationsaufnahme, sondern aktive Konstruktion durch das wahrnehmende System selbst. In diesem Sinne könnte das autistische Erleben als eine Form des Lebens betrachtet werden, die in mancher Hinsicht näher an der unmittelbaren, nicht-dualistischen Existenzweise liegt, die Maturana und Varela beschreiben - eine Existenzweise, die weniger durch soziale Konstrukte und kulturelle Filter vermittelt ist und stärker die fundamentale strukturelle Kopplung zwischen Organismus und Umwelt erlebt. Ja, ich lebe in einer eigenen Welt. Ich erschaffe sie aus mir selbst. So ist auch meine Forschung. Ich schöpfe aus mir, in Interaktion und Intervention mit der Welt, in der ich versuche, eine gemeinsame Form zu erschaffen, die sehr eng mit meiner Existenz verknüpft ist. Die Kunst dient dabei als erweitertes Mittel, Werkzeug und Medium.

Diese biologische Erkenntnistheorie führt zu einer radikalen Abkehr vom traditionellen Repräsentationalismus und hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Bewusstsein, Wahrnehmung und dem Verhältnis zwischen Organismus und Umwelt. Somit auch von Arbeit.

DIE BERUFUNG DES AUTISTEN

Der von mir geprägte Begriff der autistischen Berufung, also der biologisch bedingt angeborenen Arbeit, bezieht sich darauf, dass ich mein ganzes Leben als den Ausdruck einer geometrischen Form, einer Frequenz, eines Musters, eines Tanzes, einer speziellen Sphäre, im Sinne, der in späteren Kapiteln dargestellten MNO-Theorie erlebe, die ich in Zyklen versuche durch mein Leben, in meiner Arbeit zu verwirklichen. Damit ist ein biologisch fundiertes, verkörpertes Lebensmuster gemeint, das nicht gewählt, sondern gelebt werden muss – als epistemisch zwingende Arbeit in intra-aktiver Symbiose mit Weltstruktur. Das ist eine tiefgründige Form der autistischen Ontogenese, die sich nicht als Identität, sondern als Lebensrhythmus entfaltet.

Nick Walker (2014, 2021) Neuroqueer Heresies beschreibt Autismus indirekt als »ways of processing, being and becoming« – nicht als Eigenschaft, sondern als verkörperte Ontologie. Sichtbar wird hier, dass Autist:innen nicht anders denken, sondern anders existieren.

Genau dort setzt jene »Berufung« an: Die Welt ist nicht außen, sie entfaltet sich durch das Subjekt, das aber nicht als Ego agiert, sondern als Formresonanz. Damian Milton (2014): Autistic Expertise: A Critical Reflection on the Production of Knowledge argumentiert, dass viele Autist:innen eine Form von »epistemischer Notwendigkeit« spüren: eine zwanghafte Bindung an ein Thema, eine Form, eine Ordnung. Die hier beschriebene Form der »autistischen Berufung« ist kein metaphorisches Bild, sondern eine in der neurodivergenten Forschung beschriebene Lebensrealität. Walker (2021), Baggs (2007) zeigen, dass autistische Erkenntnisprozesse nicht optional oder allein rational strukturiert sind, sondern aus einer verkörperten, rhythmisch formierenden Ordnung heraus operieren. Die Person wird dabei nicht Träger von Wissen, sondern ein Aspekt der Struktur selbst, die sich durch das Subjekt verwirklicht.

Ich bin als Autist und Künstler von dieser Ordnung nicht getrennt, sondern wir existieren in Symbiose. Neurotypische Menschen tun dies nicht auf diese Art. Sie sind nicht derart eine Einheit mit der Welt. Sie können vergleichsweise wesentlich willkürlicher darin agieren. Diese Musterordnung kann ich als Autist weder ignorieren noch kann ich damit aufhören, sie zu erforschen, oder in meiner Existenz auszudrücken. Sie ist mir folglich zur natürlichen Arbeit geworden, die mir angeboren ist. Das Muster, die Form hat mir eine Aufgabe zugeteilt, nämlich eine Differenz zu beschreiben, zwischen ihr und der Zivilisation. Das mag für neurotypische Menschen schwer zu verstehen sein, deren Handeln von ihnen mehr oder weniger frei entschieden werden kann, die sozialen und gesellschaftlichen Normen oder Bedingungen folgt, um möglichst einen Platz, also einen Job in der Gruppe zu finden. Darin liegt ein gewisser, auf Anpassung beruhender Möglichkeitsraum und eine Offenheit und Flexibilität, die vielen Autist:innen fehlt. Das alles muss ich ignorieren, wenn es der Verwirklichung der in mir verkörperten Ordnung widerspricht. Das ist kein Zwang, in dem Sinne, dass ich darunter leiden würde, sondern eine Voraussetzung meines Seins. Ich muss diese selbstbestimmte Arbeit machen, weil alles andere meine Auslöschung als menschliches Wesen zur Folge hätte. Jobs, als fremdbestimmtes Handeln sind somit nicht die Grundlage meiner Existenz, sondern waren und sind schon immer eine Bedrohung dessen gewesen. Betrete ich ein Unternehmen, sehe ich überall abweichende Ordnung, die korrigiert werden muss. Da Jobstrukturen externalisiert über meinen Körper bestimmen sollen, verorten sie mich in Raum und Zeit und zerbrechen mich auf diese Weise. Weil ich mein Handeln als Autist nicht von der Notwendigkeit der Einhaltung jener Ordnungen und Muster trennen kann, die mich selbst zu einer Art personifizierten Skulptur meines Welterlebens gemacht haben. Ich bin in meiner ganzen Existenz ein Wesen, dass den freien Selbstausdruck benötigt, wie andere Luft zum Atmen. Meine neurologische Verschaltung erlaubt es mir nicht, getrennt von meinem Erleben, meiner Wahrnehmung zu handeln, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das wäre so gewaltvoll, als würde man einen Queeren zu Hetero-Sex zwingen, oder einen Spießbürger dazu, sich vor 100 Menschen nackt auszuziehen und etwas Peinliches auf einem Bein stehend zu tun, wodurch Ausschluss aus der Gruppe droht. Die Folgen wären Panik und massive Existenzangst. Wer dies erzwingen will, behandelt Menschen wie Gegenstände und verstößt gegen ihre Würde.

In der neurotypischen Bias nennt man mein Problem mit der Welt auch »Pathological Demand Avoidance«. Also die Verweigerung äußeren Anforderungen zu folgen. Es ist kein krankhaftes Verhalten, sondern ein Mechanismus der Evolution, um Komplexität in Ökosystemen zu bewahren, die Neurotypische nur allzu gerne ignorieren, wenn es ihnen einen Vorteil in der Gruppe verschafft. Es muss also Menschen geben, die Abweichungen und Unterschiede in Strukturen erkennen, die Muster präzise sehen können, ohne subjektive Verzerrung, im Sinne einer Verkürzung durch Predictive Cognition, auch wenn es politisch und entlang sozialer Normen nicht erwünscht ist. Diese Menschen können dazu beitragen die innere Ordnung der Natur zu schützen und das, was Realität ist, fortlaufend zu erweitern.

Als ich die erste Ausgabe dieses Buches schrieb, wusste ich nicht, dass ich Autist bin. Dass ich »Radical Worker – Das Recht auf selbstbestimmte Arbeit« schrieb, war ein damals unbewusster Versuch, eine Arbeitsform zu legitimieren, die mir entspricht, die eine Notwendigkeit für mein Überleben ist. Tatsächlich aber entdeckte ich durch diese Suche, Prinzipien, Probleme und Antworten, die auch für die neurotypische Ökonomie höchst relevant und hilfreich sind. Ich erkannte eine tiefliegende Komplexität und entsprechende Musterprobleme. Weil ich als Autist mit der klassischen Erwerbsarbeit kollidierte, entstanden die vielen produktiven Ansätze, die in diesem Buch beschrieben werden. Folglich musste es, als ich erfuhr, dass ich Autist bin, zu einer stark überarbeiteten Neuauflage kommen, um den tatsächlichen Hintergründen meiner Arbeitsweise gerecht zu werden. Weil man sagen kann, dass ich in einer anderen Welt lebe, die es aber wie bei einem Labor ermöglicht Probleme Eurer Welt darin, also in einem fremden Umfeld zu simulieren, unter Bedingungen der Außenbetrachtung, die Ihr Neuro typischen selbst nicht herstellen könnt, bietet meine Forschung Einblicke aus der Sicht eines fundamental anderen Gehirns. Ich bin im übertragenen Sinne ähnlich selten wie ein Teilchenbeschleuniger, der Millionen kostet. Die Eigenarten an Realitätserleben, die ich biete, ist extrem selten und liegt bei weit unter 1 % der Bevölkerung. Meine neuronale Abweichung ermöglicht es, Einblicke in »Euer« System zu erlangen, die sehr wertvoll sein können. Natürlich irre ich mich auch. Aber ich irre mich anders.

Was ich in den zwei Jahrzehnten dieser Forschung entdeckt habe, ist eine vollkommen andere Vorstellung und Erfahrung von Arbeit, deren Kontextualisierung und Bedeutung in einem Ökosystem, die bei der Evaluation von Werten vieles grundlegend verändern könnte. Meine Geschichte, als die eines Menschen, der trotz aller Mühen am Ende doch nur ökonomisch verliert, wiederholt sich in der einen oder anderen Art bei Millionen. Diskriminierung ist ein weitverbreitetes Erleben. Ich habe diesen Prozess der Forschung über Jahrzehnte als Künstler begleitet, dokumentiert und im Sinne des Artistic Research zum Ausdruck gebracht. Als einen Akt des Self-Empowerment. Die gesamte ökonomische Theorie ignoriert noch immer weite Teile der Bevölkerung in ihrem abweichenden Erleben. Sie ist zu primitiv, um die Realität auch nur annähernd abbilden zu können. Wir gelangen aber nur an einen Punkt, an dem sich dies ändern kann, wenn wir durch unsere Stimmen die Ökonomik ergänzen. Indem wir Prinzipien und Mechanismen sichtbar machen, die uns zerstören.

EINLEITENDE WORTE

Alles, vom Rentensystem über das Sozialsystem bis zu den Marktregeln, orientiert sich an der Vorstellung, Wohlstand bilde eins zu eins Leistung oder die Relevanz des individuellen Beitrags ab. Basierend auf dieser Grundannahme spricht die Politik sogar von »gerechter« Verteilung. Doch meine, unsere Wahrnehmung zeigt das genaue Gegenteil. Unsere Stimmen sind daher in jener ökonomischen Forschung umso wichtiger. Denn es geht hier nicht um Ausgleich, im Sinne von Almosen, mit denen man uns weiterhin sagt, wir seien falsch und folglich eine Belastung, sondern es ist erforderlich klarzumachen, dass der Kapitalismus ein Verbrechen an unzähligen marginalisierten Gruppen begeht. Diese Form des Marktes ist auf eine Weise grundlegend falsch, die keiner Korrektur, sondern eine fundamentale Überarbeitung bedarf. Bei dieser wollen »wir«, die wir darunter leiden, mit am Tisch sitzen. Eure Sozialsysteme, mit denen Ihr Euch vor uns zu schützen glaubt, die knallen wir Euch bald um die Ohren. Ändert das System, damit wir ein Teil davon sind! Schiebt uns nicht an den Rand!

Mich interessieren hier aber nicht nur die Extreme zwischen Arm und Reich und deren Konstruktion, sondern besonders die Wirkungen der versteckten Muster, also die Tatsache, dass auch die wohlhabende Bankerin in einem kapitalistischen System das Phänomen der Verarmung erfährt, wenn auch nicht auf monetärer Ebene, und letztlich alle Lebensbereiche kapitalisiert werden. Was bedeuten diese Muster für unsere Gesellschaft? Die große Frage lautet: Führt der Kapitalismus tatsächlich zu einer besseren Welt? Wenn ja, für wen?

In diesem Buch werden erhebliche Zweifel an dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit erforscht und präsentiert, die eine Warnung an all jene sind, die viele Probleme des kapitalistisch geprägten Marktes nicht sehen, gar anerkennen wollen. Nicht weniger als die Zukunft der Menschen und des Planeten steht hier auf dem Spiel.

Es ist in der Vergangenheit sicherlich viel über Ausbeutung und all die anderen Probleme geschrieben worden, aber ich möchte in diesem Buch als Autist und Aktivist die Muster des ökonomischen Systems mit der Zielrichtung analysieren, neue Kausalitäten der Entstehung von Wert zu entdecken und in teils sehr provokanten Experimenten aufzeigen, wie ein verändertes ökonomisches Verständnis hilft, viele der großen Probleme wie Ressourcenverbrauch oder soziale Spannungen zu lösen, vor denen der Mensch heute steht. Was ich demonstriere, ist ein Weg, den der oder die Einzelne, auch ohne Geld gehen kann.

Ich befasse mich in den folgenden Kapiteln mit Zwangsarbeit, mit den Ursachen der Entstehung von Arbeit und dessen Entlohnung, sowie mit Ideen (Fragen) wie dem Bedingungslosen Grundeinkommen und der vielen darin steckenden Missverständnisse.

Um die Bedeutung der selbstbestimmten Arbeit, die ich als Antwort auf die Missstände umfangreich beschreibe, richtig verstehen zu können, muss man auch begreifen, welche Rolle der freie Wille in einem Ökosystem spielt. All diese Ebenen will ich betrachten, um ein umfassendes, neurodivergent erforschtes Modell zu entwickeln, in dem sich diese »anderen Faktoren und Kategorien« abbilden, die heute von der ökonomischen Theorie vernachlässigt werden. Es ist der Versuch eines Autisten, die Ökonomie zu korrigieren. Und zwar mit den Mitteln und der Sprache eines Autisten. Denn ich passe mich Euch nicht an.

In diesem sicherlich unperfekten Prozess zeichnen sich alternative Muster eines neuen ökonomischen Handelns ab. Dies ist nicht nur ein Modell einer Ökonomie im Sinne der Ökologie, sondern besonders ein Versuch der Reintegration der scheinbar Wertlosen und Entwerteten dieser Gesellschaft.

Mein Selbstverständnis ist das eines Forschenden, eines Künstlers, aber auch eines Aktivisten. Ich greife in die Systeme ein. Ich untersuche sie nicht einfach nur. Ich mache sie persönlich, subjektiv, individuell und arbeite dann an ihnen. Das macht mich zu einer Art »modest witness« im Sinne von Donna Haraway. Ihre »Material-Semiotik« entsteht im Eingriff, im Gemacht-Werden, in der Kollaboration von Körpern, Zeichen, Maschinen und Widersprüchen. Im Sinne von Haraway gesprochen: »Ich bin nicht interessiert an Universalität. Ich will wissen, wie Standpunkte wirken.« Ich verkörpere eine post-objektive Wissenschaftspraxis, die Haraway als Zukunftsmodell denkt: hybrid, engagiert, partiell, ethisch geladen und systemwirksam.