16,99 €

Mehr erfahren.

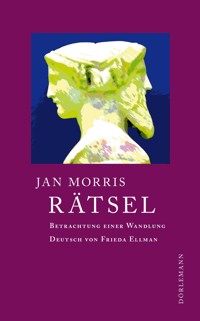

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

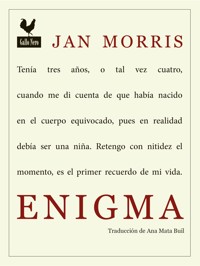

"Ich war drei oder vielleicht vier Jahre alt, als mir aufging, dass ich in den falschen Körper geboren worden war und in Wirklichkeit eigentlich ein Mädchen sein sollte. Ich erinnere mich an diesen Augenblick genau, es ist meine früheste Erinnerung."Als James Morris geboren, zeichnete er sich im britischen Militär aus, wurde ein erfolgreicher und mutiger Reporter, erklomm Berge und durchquerte Wüsten. Er war glücklich verheiratet, hatte vier Kinder und war allem Anschein nach das, was man als einen männlichen Mann bezeichnet. Bis er sich zu einer Geschlechtsumwandlung entschloss. In "Rätsel" erzählt Jan Morris offen darüber. Es ist einer der frühesten und schonungslosesten Berichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Jan Morris

Rätsel

Betrachtung einer Wandlung

Aus dem Englischen von Frieda Ellman

DÖRLEMANN

Die englische Originalausgabe »Conundrum«erschien 1974 bei Faber and Faber Limited, London. Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Fotos von Michal Durinik/Shutterstock Satz: Dörlemann Satz, Lemförde Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck ISBN 978-3-908778-77-6www.doerlemann.com

Inhalt

Jan Morris

Einleitung

Dieses Buch ist schon historisch, ein Zeitdokument. Es ist in den 1970er Jahren entstanden, und es gehört eindeutig in die Siebziger. Die Welt hat sich seitdem sehr verändert, und mehr als alles andere haben sich Vorstellungen von sexueller Identität verändert, und um die geht es ja zumindest vordergründig in diesem Buch. Frauen haben heute ein anderes Bild von sich, Männer haben ein anderes Bild von Frauen, und jener gar nicht so kleine Prozentsatz der Population, der sich damals von den gängigen Kategorien des Sexuellen ausgeschlossen fühlte, kann heute um vieles unbefangener leben.

Besonders das, was man gemeinhin unter dem Begriff Geschlechtsumwandlung kennt und was jahrzehntelang der Regenbogenpresse Material für schlüpfrige Geschichten lieferte, ist heute beinahe alltäglich geworden. Inzwischen haben Tausende von Männern und Frauen die Möglichkeit gehabt, das jeweils andere Geschlecht anzunehmen, aus den verschiedensten Gründen. Einige sind in ihrem Beruf zu Ansehen gekommen, einige haben sich zum Narren gemacht, einige sind hässlich, einige schön, einige führen ein ausschweifendes Liebesleben, einige sind keusch, einige haben das Licht der Öffentlichkeit gesucht, einige sind bescheiden für sich geblieben – kurz, die Menschen, die man heute Transsexuelle nennt, haben sich in den meisten Dingen des Alltags als nicht anders erwiesen als alle anderen auch.

Hinzu kommt, dass die Wissenschaft ein wenig Licht ins Dunkel ihrer Verfassung gebracht hat. Holländische Wissenschaftler konnten an den Gehirnen von sechs transsexuellen Männern Autopsien vornehmen und stellten fest, dass in allen Fällen ein bestimmter Bereich des Hypothalamus, am unteren Gehirnende, abnorm klein für einen Mann war, ja kleiner als bei den meisten Frauen. Dies könnte ein erstes Indiz dafür sein, dass es tatsächlich körperliche, nicht nur psychologische Ursachen für dieses Phänomen gibt. Es ist also doch nicht nur eine Sache der Psyche, und das dürfte erklären, warum es in so vielen Jahren nie gelungen ist, auch nur einen einzigen Transsexuellen mit psychiatrischen Mitteln zu »heilen«. Außerdem setzt sich die Vorstellung immer mehr durch, dass jeder von uns aus männlichen und weiblichen Elementen zusammengesetzt ist, in den verschiedensten Mischungsverhältnissen.

Doch auch wenn manches an meinem Buch auf eine fast schon verschrobene Art altmodisch wirkt, ändert das nicht das Geringste an seinen grundsätzlichen Einstellungen. Ich habe nur einige wenige Wörter für diese neue Ausgabe verändert, und dies ausschließlich in Sachfragen. Ich selbst habe das Rätsel in mir nie für eine wissenschaftliche Frage oder eine gesellschaftlicher Konventionen gehalten. Für mich war es eine Frage des Geistes, eine Art göttlicher Allegorie, und deshalb fand ich, dass Erklärungen nicht weiter wichtig dafür waren. Wichtig war, dass wir alle zusammen die Freiheit hatten, zu leben, wie wir leben wollten, zu lieben, wie wir lieben wollten, und das im Bewusstsein, dass wir, wie eigentümlich, fremdartig oder unklassifizierbar wir auch waren, eins waren mit den Göttern und den Engeln.

Bei seinem ersten Erscheinen erregte das Buch einiges Aufsehen und fand bald auch in anderen Sprachen Verbreitung – die deutsche und die schwedische Ausgabe hießen beide wie im Englischen Conundrum, die spanische und italienische Enigma, im Portugiesischen hieß es Conundrum oder Enigma, und in Japan hatten sie etwas Wunderschönes als Titel. Briefe kamen zu Tausenden, massenhaft Einladungen stellten sich ein – ein halbes Leben fleißiger, sorgfältiger Arbeit hatte mir nie so viel Aufmerksamkeit eingebracht wie nun allein der Wandel meines Geschlechts!

Denn alles in allem waren die Reaktionen freundlich, und ich hatte Glück, dass all dies in einer gesellschaftlichen Epoche ans Licht kam, die heute abfällig als »permissiv« bezeichnet wird, die für mich aber trotz aller Exzesse eine Zeit der Freiheit, der Befreiung und der Lebensfreude überall in der westlichen Welt war. Fast alles, was damals an radikalen Bewegungen zu neuem Leben erwachte, das Streben nach persönlicher Freiheit in jeglicher Form, die Sorge um den Zustand unseres Planeten und das Wohl der Tiere, fand seinen kleinen Niederschlag in meiner eigenen Entwicklung. Ich spürte in meinen persönlichen Belangen ein mythisches oder mystisches Streben nach Ganzheit, nach weltweiter Versöhnung, und damals gab es viele, die genauso dachten wie ich.

Seitdem ist die Welt härter geworden, aber meine Ansichten sind dieselben geblieben. Ich liebe, was ich seit jeher geliebt habe: meine Familie, meine Arbeit, ein paar Freunde, meine Bücher und meine Tiere, mein Haus zwischen Bergen und Meer, die Stimmung meiner walisischen Heimat rings um mich her. Habe ich denn nun, mag man fragen, den wahren Zweck meiner Pilgerreise gefunden, das letzte Rätsel meines Dilemmas oder Zwiespalts gelöst? Manchmal unten am Fluss scheint es mir beinahe, als hätte ich es; aber dann wechselt das Licht, der Wind schlägt um, eine Wolke schiebt sich vor die Sonne, und dann entgleitet mir die Antwort auf die Frage nach dem Sinn doch wieder.

Trefan Morys, 2001 Jan Morris

1

Unter dem Klavier – über dem Meer – Transsexualität – das Rätsel in mir

Ich war drei oder vielleicht vier Jahre alt, als mir aufging, dass ich im falschen Körper geboren war und in Wirklichkeit eigentlich ein Mädchen sein sollte. Ich erinnere mich an diesen Augenblick genau, es ist meine früheste Erinnerung.

Ich saß unter dem Klavier, meine Mutter spielte, und ihre Musik ging rings um mich nieder wie stürzende Wasser, sie schloss mich ein wie in einer Grotte. Die kurzen runden Klavierbeine waren wie drei schwarze Stalaktiten, der Resonanzboden ein hohes schwarzes Gewölbe über mir. Meine Mutter spielte vermutlich Sibelius, sie war damals in einer finnischen Phase, und Sibelius kann, wenn man als Zuhörer unter dem Klavier sitzt, ein sehr lautstarker Komponist sein; aber mir gefiel es dort unten, ich saß oft dort, zeichnete manchmal Bilder auf Notenblätter, die in Stößen um mich herum lagen, oder hielt meine unglückliche Katze fest im Arm.

Wie ich auf einen so bizarren Gedanken gekommen bin, habe ich längst vergessen, aber es war vom ersten Augenblick an eine feste Überzeugung. Von außen betrachtet war es reiner Unsinn. Für die meisten Leute war ich ein ausgesprochen unkompliziertes Kind, das sich einer glücklichen Kindheit freute. Ich liebte und wurde geliebt, man zog mich freundlich und vernünftig auf, in angenehmem Maße verwöhnt, schon in frühem Alter mit Huck Finn und Alice im Wunderland vertraut gemacht, man brachte mir bei, meine Tiere gernzuhaben, bei Tisch zu beten, stolz auf mich zu sein und mir vor dem Essen die Hände zu waschen. Ich konnte mir gewiss sein, dass ich immer ein Publikum hatte. Ich lebte in vollkommener Sicherheit. Wenn ich auf meine frühe Kindheit zurückblicke, wie man eine windbewegte Allee hinunterschauen mag, sehe ich dort nur eitel Sonnenschein – denn natürlich war damals das Wetter noch um vieles besser, da waren die Sommer noch echte Sommer, und wenn ich mich recht erinnere, regnete es so gut wie nie.

Um bei meinem Thema zu bleiben, aus jedem vernünftigen Blickwinkel betrachtet war ich ein Junge. Ich hieß James Humphry Morris, Kind männlichen Geschlechts. Ich hatte den Körper eines Jungen. Ich trug die Kleider eines Jungen. Es ist wahr, meine Mutter hatte sich eine Tochter gewünscht, aber sie hat mich nie als Mädchen behandelt. Wahr ist auch, dass Besucherinnen mich bisweilen überschwänglich an ihren lavendelduftenden Fuchspelz drückten und dabei raunten, dass ich mit meinem Lockenkopf doch eigentlich ein Mädchen hätte sein sollen. Als jüngster von drei Brüdern in einer Familie, die schon bald ihren Vater verlieren sollte, wurde ich zweifellos verhätschelt. Als verweichlicht hingegen galt ich nicht. Im Kindergarten hat mich keiner wegen so etwas gehänselt. Keiner starrte mich auf der Straße an. Hätte ich damals laut gesagt, was mir unter dem Klavier durch den Kopf ging, wäre meine Familie zwar kaum schockiert gewesen (Virginia Woolfs androgyner Orlando stand bei uns im Regal), aber doch wohl verblüfft.

Allerdings dachte ich nicht im Traum daran, das bekannt zu machen. Es war ein Geheimnis, das ich sorgsam hütete; zwanzig Jahre lang teilte ich es mit keiner Menschenseele. Anfangs schien es mir auch nicht weiter von Bedeutung; was das Geschlechtliche anging, hatte ich genauso wenig Ahnung wie jedes andere Kind, und ich stellte mir vor, dass es einfach nur ein weiterer Punkt war, in dem ich anders war. Denn dass ich in manchem anders war, das merkte ich. Niemand hat mich je gedrängt, zu sein wie andere Kinder; Konformismus war keine Eigenschaft, die bei uns zu Hause geschätzt wurde. Wir hatten, das wussten wir alle, ein paar merkwürdige Gestalten unter unseren Ahnen, seltsame Verbindungen, Waliser, Normannen, Quäker, und ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich genauso war wie alle anderen.

Das führte dazu, dass ich als Kind viel allein war, und heute sehe ich, dass meine allenfalls halb bewussten inneren Konflikte mich noch umso einsamer machten. Wenn meine Brüder in der Schule waren, ging ich einsam über Berg und Tal, wanderte zwischen den Felsen, platschte durch den Uferschlamm, durchstöberte die Gezeitentümpel des Bristolkanals, manchmal fischte ich Aale in den trüben Wassergräben des Moors oder beobachtete durch mein Fernrohr die Schiffe, die nach Newport oder Avonmouth fuhren. Wenn ich den Blick nach Osten schweifen ließ, sah ich die Hügelkette der Mendips, auf deren Leeseite die Sippschaft meiner Mutter lebte, Landadel in bescheidenen Verhältnissen, zu Lebzeiten zufrieden, im Tode unter Messingplatten gesteckt. Blickte ich nach Westen, sah ich, weit aufregender für mich, die bläulichen Gesteinsmassen der walisischen Berge, an deren Fuß die Familie meines Vaters seit Ewigkeiten lebte – »anständige, stolze Menschen«, wie ein Cousin sie mir einmal beschrieb; dort erinnerte man sich noch an die letzten, die Walisisch gesprochen hatten, und alle miteinander verband über Generationen die Liebe zur Musik.

Beide diese Ausblicke waren, wie es mir damals vorkam, mein eigen, und der Stolz auf diesen zwiefachen Besitz gab mir bisweilen das Gefühl, mir gehöre die ganze Welt, ich könne schauen, wohin ich wolle, und immer würde ich darin etwas von mir finden – ein ungesunder Hochmut, wie ich seither festgestellt habe, denn er führte dazu, dass mir später kein Land und keine Stadt den Besuch wert schien, wenn ich nicht ein Haus dort besaß oder ein Buch darüber schrieb. Und wie bei allen Napoleonfantasien fühlte man sich ziemlich einsam damit. Denn auch wenn all diese Gegenden mir gehörten, gehörte ich keiner bestimmten davon an. Die Menschen, die ich von meinem Hügel aus sehen konnte, die ihre Felder bestellten, ihre Läden versorgten, sich beim Ferienflirt am Meer vergnügten, lebten in einer anderen Welt. Sie alle lebten in Gemeinschaft, ich war ganz allein. Sie gehörten zum Club, ich war draußen. Sie redeten miteinander in Worten, die sie alle verstanden, über Dinge, die sie alle interessierten. Ich sprach eine Sprache, die allein mir gehörte, und was mir durch den Kopf ging, hätte sie nur gelangweilt. Manchmal fragte jemand, ob er durch mein Fernrohr sehen dürfe, und das machte mir großes Vergnügen. Dies optische Instrument spielte eine wichtige Rolle in meinen Tagträumen und Reflexionen, vielleicht weil es mir schien, als bekäme ich damit einen ganz persönlichen Einblick in fremde Welten, und als ich mit acht oder neun Jahren die ersten Seiten eines Buches schrieb, nannte ich es Auf Reisen mit dem Fernrohr – gar kein schlechter Titel, wenn man sich das überlegt. Und so war ich immer stolz, wenn jemand nach ein paar launigen Bemerkungen – »Das ist aber ein großes Fernrohr für einen kleinen Jungen! Wonach hältst du denn Ausschau – nach Gandhi?« – selbst hindurchsehen wollte. Zum einen war ich ein schrecklicher Angeber und stellte es immer mit einer einzigen Handbewegung für sie auf das Feuerschiff im Kanal scharf, das English and Welsh Grounds. Zum anderen kam ich mir durch den kurzen Kontakt normaler vor.

Immer stand ich sozusagen neben mir und beobachtete mich genau, wie ich dort über die Hänge stolperte oder im weichen Gras in der Sonne lag. Der Hintergrund war, oder ist es zumindest in meiner Erinnerung, strahlend und klar, wie auf einem Gemälde der Präraffaeliten. Der Himmel mag nicht immer so blau gewesen sein, wie ich ihn im Gedächtnis habe, aber auf alle Fälle war er kristallklar, und der einzige Rauch mochte von einem Kohlenschiff kommen, das sich den Kanal hinaufarbeitete, oder in der Ferne die Schlieren, die immer über den Tälern von Swansea hingen. Habichte und Lerchen gab es in Massen, überall Kaninchen, Wiesel flitzten durch das Farnkraut, und manchmal kam über die Kuppe, gemächlich mit einem tiefen Brummen, der tägliche De-Havilland-Doppeldecker auf seinem Flug nach Cardiff.

Weit weniger klar und eindeutig war dagegen das, was in meinem Inneren vorging. Die Vorstellung, dass ich das falsche Geschlecht hatte, war nur ein unbestimmtes Gefühl, und das in den Tiefen meines Verstandes verstaut; ich war nicht unglücklich, aber den Eindruck, dass da etwas nicht stimmte, hatte ich die ganze Zeit. Selbst da schon kam mir diese stille, frische Kindheit hoch über dem Meer seltsam unvollkommen vor. Es war eine Sehnsucht, aber ich wusste nicht wonach, als fehle aus meinem Muster ein Stück, oder als sei etwas an mir, das fest und dauerhauft sein sollte, statt flüchtig und diffus. Alles schien irgendwie eindeutiger für die Leute unten am Fuß des Hügels. Für sie schien das Leben vorbestimmt, als hielten sie wie die alte de Havilland unbeirrbar und zufrieden an ihrer täglichen Route fest, brummten friedlich vor sich hin. Ich war eher ein Segelflugzeug, leicht und anmutig vielleicht, aber doch ohne Richtung.

Diese Verwunderung verließ mich nie, und heute sehe ich darin die Keimzelle zum Dilemma meines Lebens. Meine Landschaften waren Millais oder Holman Hunt, aber was in meinem Inneren zu sehen war, war reiner Turner, als ließe sich meine innere Unsicherheit nur in Wirbeln und Farbwolken malen, ein Nebel in mir. Wo dieses Bild sich befand, hätte ich nicht sagen können – in meinem Kopf, im Herzen, in meinen Lenden, im Blut. Ebenso wenig wusste ich, ob ich mich dessen schämen sollte, stolz darauf sein, dankbar dafür oder es verachten. Bisweilen schien mir, ohne es wäre ich glücklicher, zu anderen Zeiten stellte ich mir vor, dass es gewiss ein entscheidender Bestandteil meines Wesens war. Vielleicht würde ich eines Tages, wenn ich groß war, genauso massiv sein, wie andere Leute es anscheinend waren; andererseits war es mir aber vielleicht auch bestimmt, für immer ein ätherisches Wesen zu bleiben, ein Geschöpf aus Gischt, das fast gegenstandslos daherschwebte und sich jeder Berührung entzog.

Ich beschreibe die Verwirrung in den Begriffen eines Rätsels, und etwas Geheimnisvolles bleibt. Im Grunde weiß keiner, warum manche Kinder, Jungen oder Mädchen, irgendwann in sich die durch nichts mehr zu vertreibende Überzeugung entdecken, dass sie, allen äußeren Anzeichen zum Trotz, eigentlich zum anderen Geschlecht gehören. Das geschieht schon im frühkindlichen Alter. Oft zeigen sich erste Anzeichen bereits beim Baby, und im Allgemeinen ist die Vorstellung, wie bei mir, mit vier oder fünf Jahren fest verankert. Manche Theoretiker gehen davon aus, dass das Kind damit geboren ist: Vielleicht gibt es noch unentdeckte körperliche oder genetische Faktoren, oder der Fötus ist während der Schwangerschaft fehlgeleiteten Hormonen ausgesetzt, wie amerikanische Forscher kürzlich zur Diskussion stellten. Weitaus größer ist jedoch die Zahl derer, die davon ausgehen, dass allein Faktoren der frühen Lebensumwelt beteiligt sind: zu große Identifizierung mit einem Elternteil, eine dominante Mutter oder ein übermächtiger Vater, ein Junge, der zu mädchenhaft aufwächst, ein Mädchen, das ein Raufbold ist. Andere stellen sich eine Mischung aus ererbten und Umwelteinflüssen vor – niemand wird mit rein weiblichen oder rein männlichen Merkmalen geboren, und manche Kinder mögen empfindlicher als andere gegenüber dem sein, was die Psychologen die »Prägung« durch äußere Einflüsse nennen.

Wie dem auch sei, heute gibt es Tausende, womöglich Hunderttausende von Menschen, die von diesem Phänomen betroffen sind. Neuerdings wird es als Transsexualität bezeichnet, und in seiner klassischen Ausprägung unterscheidet es sich deutlich sowohl vom Transvestitentum als auch von der Homosexualität. Transvestiten und Homosexuelle glauben beide bisweilen, sie könnten glücklicher leben, wenn sie ihr Geschlecht änderten, aber in den meisten Fällen ist dies ein Irrtum. Ein Transvestit bezieht seine Befriedigung ja gerade daraus, dass er Kleider des anderen Geschlechts trägt, und würde dieses Vergnügen verlieren, wenn er dem anderen Geschlecht tatsächlich angehörte; und der Homosexuelle zieht per definitionem gleichgeschlechtliche Liebe vor und würde sich durch einen Wandel sich selbst und seinen Partnern nur entfremden. Transsexualität ist etwas grundsätzlich anderes. Es geht dabei überhaupt nicht um Sex. Es ist keine sexuelle Einstellung oder Vorliebe. Es ist eine leidenschaftliche, unauslöschliche, lebenslange Überzeugung, und keinen echten Transsexuellen hat man je davon abbringen können.

Ich habe versucht, meine Emotionen als Kind zu analysieren, dahinterzukommen, was ich meinte, als ich mich zum Mädchen im Körper eines Jungen erklärte. Wie bin ich darauf gekommen? Was hatte ich als Beleg? Fand ich einfach nur, dass ich mich wie ein Mädchen betragen sollte? Fand ich, die anderen sollten mich als eines behandeln? Hatte ich beschlossen, dass ich, wenn ich groß war, lieber eine Frau als ein Mann sein wollte? Hatte irgendein grässliches Erbe des Weltkriegs, der meinen Vater zum Krüppel gemacht hatte und ihn schließlich umbrachte, mir die Leidenschaften und Instinkte der Männer widerwärtig werden lassen? Oder hatte einfach in den Monaten, die ich im Mutterleib zugebracht hatte, etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, die Hormone waren falsch gemischt, und es steckte überhaupt nichts Verstandesmäßiges dahinter?

Freudianer und Freudgegner, Analytiker der Gesellschaft und der Umwelt, engste Freunde und bloße Bekannte, Verleger und Agenten, Männer Gottes und Männer der Wissenschaft, Zyniker und Empathiker, Lüstlinge und Tugendbolde – alle haben sie mir seither diese Fragen gestellt, und sehr oft schlugen sie auch Antworten vor, aber für mich ist und bleibt es ein Rätsel. Nicht zu ändern. Ich habe meine Kindheit hier in ein paar kurzen Impressionen beschworen, wie ein Ballett, das man durch einen Gazevorhang betrachtet; unbestimmt, weil ich mich daran nur noch erinnere wie an einen Traum, aber auch deswegen, weil ich ihr nicht die Schuld an meinem Dilemma geben will. In allem anderen war es eine bezaubernde Kindheit, und ich bin dankbar dafür bis zum heutigen Tag.

Ich selbst sehe dieses Dilemma – ein Rätsel, einen Zwiespalt, wie immer man es nennen mag – in einer anderen Perspektive, denn für mich sind seine Ursprünge wie seine Bedeutung etwas Höheres. Für mich ist es gleichbedeutend mit der Frage nach der Seele, nach dem Ich, und ich sehe es nicht einfach nur als Rätsel der geschlechtlichen Identität an, sondern als das Streben nach Einheit. Für mich ist jeder Aspekt meines Lebens bedeutsam für dieses Streben – nicht nur die sexuellen Impulse, sondern all die Bilder, Klänge, Gerüche, an die wir uns erinnern, die Rolle, die Bauwerke spielten, Landschaften, Kameradschaften, die Macht der Liebe und der Trauer, die Befriedigung der Sinne ebenso wie die des Körpers. In meiner Vorstellung ist es ein Thema, das weit über Sexuelles hinausgeht: Es hat für mich nichts mit Lust zu tun, und in letzter Konsequenz ist es ein Dilemma weder des Körpers noch des Verstands, sondern eines der Seele.

Aber es war natürlich doch etwas Sexuelles, was die vierzig Jahre nach diesem Rendezvous mit Sibelius beherrscht, was mich von anderem in meinem Leben abgehalten und mich gequält hat: das tragische und unvernünftige Streben danach – instinktiv auf den Begriff gebracht, doch mit vollem Bewusstsein verfolgt –, meiner männlichen Identität zu entkommen und meine weibliche zu finden.

2

Ein falsches Leben – das Singvogelnest – Oxford – ein kleiner Knoten – in der Kathedrale – ein Lachen

Mit zunehmendem Alter spürte ich immer deutlicher den Konflikt, in dem ich lebte, mein ganzes Leben kam mir nun als ein falsches vor, eine Lüge. Es war eine Maskerade, ich kleidete meine weibliche Identität, von der ich nicht gewusst hätte, wie ich sie in Worte fassen soll, in die Hülle eines männlichen Auftretens. Psychiater haben oft gefragt, ob mir das Schuldgefühle bereitet habe, aber genau das Gegenteil war der Fall. Indem ich mir so sehnlich, so unablässig wünschte, in den Körper eines Mädchens zu schlüpfen, strebte ich ja nur nach einem höheren Zustand, einer inneren Harmonie; und diesen Eindruck schreibe ich nicht den Einflüssen meines Zuhauses, meiner Familie zu, sondern der Tatsache, dass ich schon früh nach Oxford kam.

Oxford war mein Schicksal. Dort bin ich als junger Student gewesen, über viele Jahre meines Lebens habe ich ein Haus dort besessen – und auch mit meinem zweiten Kriterium Besitz von der Stadt ergriffen, denn ich schrieb ein Buch über sie. Aber wichtiger noch: Dort war meine erste Internatsschule; die Symbole, Werte und Traditionen Oxfords prägten meine frühen Jungenjahre und waren meine erste Begegnung mit einer Welt fort vom Elternhaus, weiter fort, als ich mit meinem Fernrohr blicken konnte. Ich sehe die Stadt, will ich hoffen, ohne Sentimentalität – ich kenne ihre Fehler nur zu gut. Aber sie bleibt für mich in ihrer zerlumpten, zerschundenen Integrität ein Bild dessen, was ich auf der Welt am meisten bewundere: eine Präsenz so alt und so wahrhaftig, dass sie den Lauf der Zeiten und alle Veränderungen in sich aufnimmt wie ein Prisma das Licht und nur immer vielfältiger und reicher dadurch wird, eine Stadt, der nichts fremd ist außer der Intoleranz.

Natürlich meine ich, wenn ich von Oxford spreche, nicht einfach nur die Stadt oder die Universität, nicht einmal die Atmosphäre dort, sondern eine ganze Denk- und Lebensweise, eine eigene Kultur, ja eine eigene Welt. Ich kam als eine Abnormität dorthin, als innerer Widerspruch, und wären da nicht die Beweglichkeit, die Leichtigkeit, die Selbstironie gewesen, die ich aus dem Leben in Oxford in mich aufnahm – die Kultur und Kultiviertheit des traditionellen Englands –, ich glaube, dann wäre ich schon vor Langem bei jener letzten Zuflucht alles Abnormen gelandet, im Irrenhaus. Denn ganz nahe am Herzen des Oxforder Ethos liegt die wunderbare, tröstliche Wahrheit, dass es keine Norm gibt. Jeder von uns ist anders; keiner von uns hat jemals ganz unrecht; verstehen heißt verzeihen.

Mit neun Jahren, 1936, wurde ich in die Universität Oxford aufgenommen, man wird meinen Namen im Jahresverzeichnis finden. Nicht etwa weil ich ein Wunderkind gewesen wäre, sondern weil ich meine erste Ausbildung dort an der Chorschule von Christ Church bekam, einem College von solchen Dimensionen, dass seine Kapelle zugleich auch die Kathedrale der Diözese von Oxford ist und ihren eigenen professionellen Chor unterhält. Keine andere Erziehung hätte mich stärker prägen können, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Schule gegeben hätte, egal wo, die auf so eigentümliche Weise genau richtig für all meine inneren Bedürfnisse gewesen wäre. Ein Begriff von Jungfräulichkeit entstand in jenen Jahren in Christ Church in mir, ein Sinn für das Heilige und Zarte, und schließlich, ganz allmählich ging mir auf, dass dies das Weibliche sein musste – »das Ewig-Weibliche«, wie Goethe im letzten Vers seines Faust sagt, »zieht uns hinan«.

Damals hatte die Chorschule der Kathedrale ihr alles andere als spektakuläres Quartier in einer von hohen Mauern gesäumten Gasse im Herzen der Stadt, und die Belegschaft beschränkte sich praktisch ganz auf die Choristen – insgesamt sechzehn Jungen. Wir waren eine mittelalterliche Einrichtung, und wir lebten wie im Mittelalter – ein Singvogelnest auf einem Oxforder Dachboden. Wir konnten eine Cricketmannschaft aufstellen, waren aber zu wenige, um gegeneinander zu spielen. Wir traten in Theaterstücken auf, aber nur in kleinen. Die Konzerte, die wir in der Schule gaben, waren glücklicherweise kurz. Wir hatten, konnte man sagen, nur einen einzigen Daseinszweck: Wir sangen geistliche Musik in der Kathedrale von Sankt Frideswide (ein Oxforder Heiliger, der, wie ich seither leider feststellen musste, anderswo als dubios gilt, wenn nicht gar als reine Erfindung), und hinter diesem Ziel hatte alles andere zurückzustehen. Was wir an Schulbildung bekamen, war solide, aber immer etwas sprunghaft, denn zweimal am Tag setzten wir unsere Baretts auf, legten die steifen Kragen um und schlüpften in die flatternden Talare, und dann überquerten wir im Gänsemarsch St. Aldate’s zur Kathedrale – genossen es, wenn die Touristen uns anstarrten, und manchmal kam uns, was recht komisch aussah, mit polternden Schritten in entgegengesetzter Richtung und ebenfalls im Gänsemarsch ein Trupp Polizisten mit Helm und schweren Stiefeln entgegen, auf dem Weg zur Hauptwache am unteren Ende der Straße.

Heutige Pädagogen wären vermutlich entsetzt, wenn sie die Verhältnisse an unserer Schule sähen; wir müssen zu den kleinsten Internatsschulen in ganz England gehört haben, und dadurch waren natürlich auch die Bildungsmöglichkeiten begrenzt. Trotzdem sehe ich, wenn ich an meine Zeit dort zurückdenke, nichts als Güte und Schönheit. Oft hat man mir zu verstehen gegeben, dass die Konventionen jener nachviktorianischen Epoche der 1930er Jahre meine Wahrnehmung für alles Geschlechtliche verzerrt hätten. Damals stand ein Mann für alles, was hart war, er verdiente das Geld, er führte Kriege, hielt die Ohren steif, prügelte aufsässige Schuljungen, trug Stiefel und Helme, trank Bier; die Frau war für die sanfteren, weicheren Dinge da, sie heilte, tröstete, malte Bilder, trug Seide, sang, hatte Sinn für Farben, machte Geschenke, nahm Bewunderung entgegen. Aber solche Unterscheidungen akzeptierte in unserer Familie keiner, niemand wäre im Traum auf den Gedanken gekommen, dass Sinn für Musik, Farben, Textilien etwas typisch Weibliches sei; Tatsache ist allerdings, dass ich das weibliche Prinzip als etwas Sanftes im Unterschied zum Gewaltsamen sah, Vergebung anstelle von Bestrafung, ein Geben eher als ein Nehmen, eher Hilfe als Anführerschaft. Mir schien, in Oxford war diese Unterscheidung in einem Maße zu spüren, das es in, sagen wir, Cardiff oder sogar in London niemals gegeben hätte, und ich hatte schon das Gefühl, dass ich, indem ich mich so bereitwillig dem Zauber der Stadt ergab, mich auf einen spezifisch weiblichen Einfluss einließ. Das denke ich bis heute, und vom damaligen bis zum heutigen Tag habe ich Oxford immer als eine »Sie« gesehen – bin sogar, was ein Kritiker mir einmal vorgehalten hat, altmodisch dem Brauch der schlimmsten viktorianischen Belletristen gefolgt und habe stets das weibliche Pronomen dafür verwendet.

Viel von ihrer Schönheit war rein äußerlich, und so war auch mein Vergnügen daran äußerlicher Natur. Jeden Nachmittag zogen wir zu unserem Spielfeld auf Christ Church Meadow, einem langgestreckten Feld unterhalb der Mauern von Merton. Es war ein Ort, den ich liebte, und ich habe mich ihm, wenn ich heute daran zurückdenke, hingegeben wie der Dichter Marvell seinem geliebten Garten:

Ich strauchle an Melonen und1

Verstrickt in Blumen fall zu Grund.

Drei große Kastanienbäume standen in der Ecke, und dort lag ich gern, vom langen, feuchten Gras verborgen, in der stillen, süßduftenden Schwere eines Oxforder Sommernachmittags. Frösche kamen bis nach dort oben herauf und sorgten für Unterhaltung; aus den Augenwinkeln sah ich Grashüpfer an den Halmen schaukeln; träge verkündeten die Glocken der Stadt die Stunden; manchmal hörte ich nach mir rufen – »Morris! Morris! Du bist dran!« –, aber ich wusste, dass sie sich nicht lang die Mühe machen würden. Marvell fand, die beste Zeit im Garten Eden müsse die gewesen sein, in der Adam ihn noch ganz für sich allein hatte, und mein Leben lang habe ich an Orten, und zwar in Landschaften wie in Städten gleichermaßen, eine Anziehung verspürt, die mir tatsächlich eine sexuelle scheint, reiner, doch nicht weniger aufregend als die Sexualität des Körpers. Ich führe diese abwegige, doch angenehme Empfindung auf diese dufterfüllten Cricketnachmittage vor so vielen Jahren zurück:

Der Götter Jagd

Auf irdischen Traum

Endete auch in einem Baum,

Und Pan verfolgt, wenn Syrinx flieht,

Sie nicht als Nymphe, nur als Ried.

Andere Oxforder Verführungen waren weniger zu greifen. Ich liebte die Idee dieses Ortes kaum weniger als sein Äußeres. Ich liebte das Alte und Kuriose, seine Zeremonien, seine Schrullen und Altertümer. Ich liebte die vielen langen Bücherreihen, die sich so oft durch Collegefenster erspähen ließen, und die Gesichter der bemerkenswerten Männer, die wir tagtäglich um uns sahen – Staatsmänner und Philosophen am High Table in der Christ Church Hall, Theologen, stattlich wie Ritter auf ihren Kanzeln, überkandidelte Gelehrte, die auf der High Street Selbstgespräche führten. Ich liebte die Weihnachtsfeiern, die die Chorherren von Christ Church für uns ausrichteten, in den großen Häusern mit Blick auf Tom Quad, in denen sie wohnten. Wie hoch die Kerzen damals waren! Wie üppig und trotzdem bekömmlich die Kuchen! Was für gemütliche Leute die Regius-Professoren diesseits von Amt und Würden waren, die uns sonst einen solchen Respekt einjagten! Was für aufregende Geschenke wir bekamen – Umschläge mit Penny Blacks darauf, mit prächtigen Wachssiegeln von Bischöfen und Kanzlern! Wie glücklich die Gesichter der alten Geistlichen, wenn wir mit aufgeregt angehaltenem Atem unsere Dankesworte murmelten – »Haben Sie vielen Dank, Sir!« – »Das ist aber wirklich großzügig von Ihnen, Sir!« – und sie uns noch einmal, schon ein wenig müde um die Augen, durch den sich schließenden Spalt ihrer Wohnungstüren zunickten!

Mir war nicht so richtig klar, wozu Oxford eigentlich da war, und ich sah auch keinen Grund zu fragen. Es war einfach da, nichts was man bestimmen oder erklären musste, einfach ein Bestandteil des Lebens. Mir kam es wie ein eigenes Land vor, eines, das seine Bewohner offenbar dazu ermunterte, ihre eigenen Interessen und ihr Vergnügen zu verfolgen, nach ihrem eigenen Zeitplan und so, wie es ihnen gefiel – und diese Vorstellung einer idealen Landschaft, durch deren Wälder, durch die Hügel, durch die Auen diejenigen, die das Glück haben, dort zu sein, für kurze Zeit wandern dürfen, ist das Bild, das ich bis zum heutigen Tag von einer Universität hege.

All das waren aufregende Einflüsse auf ein Kind, dessen Aufmerksamkeit so geschärft war wie die meine. Sie bekräftigten mich noch in der Vorstellung meiner Andersartigkeit und meiner Reinheit. Die Schule war angenehm unmännlich: Hier nannte niemand mich einen Weichling, nur weil ich mich poetisch gab, oder fand es albern, dass ich rot wurde, wenn mein Geschlecht zu sehen war. Ich verabscheute Sport, alles außer dem Langstreckenlauf, aber niemand machte mir Vorhaltungen deswegen, und ich glaube, die Sensibleren unter den Lehrkräften spürten bei mir eine gewisse Ambiguität und dämmten sie nach Kräften ein. An einen bestimmten Augenblick der Empathie denke ich bis heute mit pochendem Herzen zurück. Einmal war ich im Zimmer der Hausmutter, wollte vielleicht ein Mittel gegen Bauchschmerzen oder holte gestopfte Socken ab, und plötzlich fasste sie mich bei beiden Händen und fragte mich, ob sie mir etwas zeigen dürfe. Sie sagte es mit freundlichem, doch ernstem Lächeln, und ich stellte mir vor, dass sie mir ein Familienerbstück aus einem Schmuckkästchen zeigen wollte oder ein Bild von einem Lieben. Stattdessen ging sie zum Fenster, schloss die Vorhänge und zog ihr Kleid aus. Ich sehe ihre recht dürre Gestalt noch vor mir, in einem rosafarbenen Unterrock, eine Art Satin, und höre ihre Stimme, mit einem leichten Akzent des ländlichen Oxfordshire – »Du musst dich doch nicht schämen, Lieber, bestimmt hast du doch deine Mutter schon oft im Unterrock gesehen?«