2,99 €

Mehr erfahren.

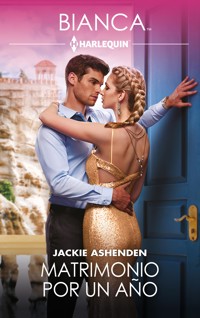

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

Quería destruir el legado de los Donati… hasta que supo que tenía una hija Un accidente borró el recuerdo de la noche que Lark Edwards pasó en Roma. La noche en que se quedó embarazada. Tiempo después, volvió a Italia por razones de trabajo, y en Roma conoció al cautivador millonario Cesare Donati, un hombre que parecía extrañamente familiarizado con ella. Cesare se había jurado no tener nunca una familia, destrozado por la niñez que había vivido. Pero descubrió que tenía una hija, y esa niña despertó en él algo que creía muerto tiempo atrás. Y, a diferencia de los recuerdos de Lark, su encuentro despertó una tórrida atracción. No tardó en tener que enfrentarse a una decisión crucial: ¿podía abandonar todas sus reglas?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harlequiniberica.com

© 2024 Jackie Ashenden

© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Recuerdos de Roma, n.º 3159 - abril 2025

Título original: Italian Baby Shock

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 9791370005443

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

El teléfono vibró otra vez, pero Lark Edwards trató de no mirarlo. No sería nada. Maya estaba un poco constipada, nada más. No se trataba de una enfermedad de vida o muerte, ni requería hospitalización, y la niñera que la cuidaba aquella noche estaba ampliamente cualificada, más que capaz de ocuparse de una bebé de quince meses con mocos. Además, le había prometido que, si ocurría algo serio, se pondría de inmediato en contacto con ella.

Sin poder evitarlo, apretó el móvil en la mano.

Siempre intentaba ser positiva, pero es que igual ocurría algo grave de verdad. Igual por eso vibraba el teléfono. ¿Y si Maya había empeorado de golpe y la niñera estaba intentando ponerse en contacto con ella para decírselo?

Respiró hondo, intentó serenar el latido desbocado de su corazón y mentalmente se dio un capón. No. Todo iba bien. Estaba un poco más nerviosa de lo normal porque era la primera vez que se separaba de Maya durante más de un día. Jasper Ravenswood, su jefe, dueño de Ravenswood Antiques, uno de los anticuarios más exclusivos de Londres, estaba con gripe y no había podido viajar, y esa era la razón de que ella estuviera en Italia. Era un encargo importante, le había dicho, y resultaba de vital importancia que alguien de Ravenswood se personara allí. No tenía la misma pericia que él con las antigüedades, dado que era solo su secretaria personal y llevaba en el puesto apenas un año, pero el señor Ravenswood la había estado enseñando lo más básico en los últimos meses. Además, le había dicho que lo único que tendría que hacer era examinar las piezas que la familia Donati quería vender, para asegurarse de que eran auténticas (siguiendo las directrices que le había dado) y tomar tantas fotografías como pudiera. Habría sido más fácil que alguien de la familia Donati enviase las fotos, pero el señor Ravenswood había insistido en que había que desplazarse para ver personalmente las piezas y hablar con el señor Donati en persona, dado que Ravenswood Antiques presumía de otorgar a sus clientes un toque personal. Por otro lado, esas piezas eran especiales y podían aportar una suma considerable al negocio. Además, el señor Ravenswood le había ofrecido trabajo cuando ya desesperaba de encontrar a quien quisiera emplear a una madre con una hija recién nacida, así que no le había quedado más remedio que encargarse de aquel viaje a Roma.

Tan agradecido le estaba su jefe que había corrido con los gastos de la carísima niñera que se había quedado al cargo de Maya. Lark respiró hondo para serenarse. Era solo una noche y Maya ya no era un bebé recién nacido. Emily, la niñera, era encantadora. Tenía que mantener la calma, pero como si estuviera decidido a no dejarla razonar, el móvil volvió a vibrar. Aquella vez no fue capaz de resistirse y miró. Era un mensaje del señor Ravenswood deseándole buena suerte. Con una sonrisa le dio las gracias y dejó por fin el teléfono sobre la mesa que tenía delante, obligándose a recuperar la serenidad.

Era la segunda vez que estaba en Italia, y quizás fuera el hecho de pisar de nuevo aquel país lo que estaba dando al traste con su habitual optimismo. O igual era por estar sentada en aquel precioso sofá de terciopelo, sin duda otra antigüedad con un valor de miles de euros, en una estancia tan hermosa como aquella, ubicada en el bello y vetusto palacio que la familia Donati tenía a las afueras de Roma. Sería eso lo que la tenía algo nerviosa, y no el hecho de volver a pisar suelo italiano. Desde su primera vez habían pasado ya dos años, de modo que, si no era el pasado más distante, tampoco era el más reciente, y ella no solía recordarlo si podía evitarlo.

Apoyando la espalda en el respaldo recto del sofá, miró a su alrededor. Estaba en el salón, una estancia enorme de paredes enteladas en color óxido adornadas con grandes lienzos de escenas bélicas enmarcadas en pan de oro. Más oro cubría las cornisas de escayola del techo, y se había usado también con profusión en la pintura de intrincados patrones que lucían los techos. El parqué del suelo era antiguo y se veía muy gastado, cubierto en parte con alfombras de seda anudadas a mano, mientras que las butacas y el sofá en el que estaba sentada estaban tapizados en terciopelo, con brazos dorados también, lo mismo que la embocadura de la gran chimenea que tenía enfrente. Sobre ella, había un enorme retrato de dos personas con vestimenta contemporánea que resultaban fuera de lugar en aquel salón. Un hombre guapo de ojos azules y mirada fría había sido retratado sentado, al lado de una mujer de melena ondulada y cobriza. Ninguno de los dos parecía particularmente feliz, y transmitían una sensación oscura y vagamente opresiva al ambiente, aunque eso también podía deberse a los pesados cortinajes de seda azul oscuro que bloqueaban parcialmente la luz.

Desde luego, no era un lugar que invitara a repantingarse en el sofá con un bote de helado y una copa de vino para ver películas en un portátil, eso seguro. Era exactamente lo que pensaba hacer cuando volviera a su hotel después de cumplir con la tarea asignada por el señor Ravenswood. Al día siguiente, estaría de vuelta en Londres con su hija.

Era solo una noche. Poca cosa.

Se pasó las manos por la falda fucsia que llevaba y se revisó la blusa para asegurarse de que no se había manchado. Era nueva, estampada con rosas del mismo color de la falda, y le encantaba. Llevar prendas de colores brillantes y alegres siempre le hacía sentirse bien. No había manchas a la vista, lo cual era raro, siendo madre de un bebé, pero su apariencia tenía que ser impecable como enviada de Ravensood Antiques para negociar con los Donati, una familia italiana de rancio abolengo, dueños del Banco Donati, fundado hacía unos seis siglos, aunque el origen de la familia se remontaba aún más atrás. Era una de las sagas más antiguas e importantes de Italia, con una historia y una riqueza que igualaba y sobrepasaba a algunas de las familias reales europeas. Pero la suya no era una historia brillante. Mientras volaba hacia Roma, había estado investigando. Al parecer, durante el Renacimiento, la familia había conocido episodios de envenenamientos y asesinatos. Por supuesto no seguían con esas prácticas en la actualidad, pero sí mantenían la reputación de implacables en el negocio, gracias en buena medida a Cesare Donati, el último representante de la dinastía, que conducía el negocio como un piloto de carreras en un circuito: rápido, agresivo y dispuesto a ganar.

Era una figura imponente, casi mítica, con un gran talento para hacer dinero y unos tentáculos que alcanzaban todo el globo, ya que su banco tenía oficinas en la mayoría de los centros de poder económico. Era consejero de muchos gobiernos, en sus manos estaban muchas de las cuentas de las principales corporaciones, así como las cuentas personales de algunos de los más ricos de todo el mundo, y se decía de él que era tan despiadado como sus antepasados.

Esperaba que la asistente con la que había hablado le hubiera advertido de que ella ocupaba el lugar del señor Ravenswood, y que a él no le importase mucho. Igual estaba demasiado ocupado para recibirla. Ojalá. No le hacía especial ilusión tener que enfrentarse a un hombre como él. Su propio padre había sido un hombre rico y poderoso, y ella y su madre se habían pasado años huyendo de él, de modo que sabía bien la clase de hombre que podía ser.

Pero tenía facilidad para el trato con las personas, y quizás bastaría con que hablase con el signor Donati unos minutos. Igual su tarea quedaba resuelta en una hora, y lo mismo podía adelantar el vuelo y salir de Roma aquella misma noche.

Esa posibilidad la animó mucho, hasta que el teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Iba a mirarlo cuando la puerta de doble hoja del salón se abrió y un hombre entró. El aire que Lark tenía en los pulmones se congeló.

Era muy alto, al menos treinta centímetros más que su modesto metro sesenta y dos, y tenía un físico musculoso, con unos hombros anchos y un pecho marcado por el traje de diseño perfecto que llevaba. Y encima era guapo, con unas facciones esculpidas como las de una estatua. Tenía el pelo negro y lo llevaba corto, como negras eran también sus cejas y sus largas pestañas, lo que hacía que el azul de sus ojos resultase aún más sorprendente. Era el mismo azul que el del hombre del retrato de la chimenea, aunque el de carne y hueso desprendía una intensa energía, tan intensa como si una tormenta lo hubiera seguido al interior de la estancia.

Lark se quedó inmóvil, olvidado el teléfono, embelesada. Había visto ese rostro en los medios. Era inconfundible. Pero la energía que lo acompañaba, el magnetismo de su presencia física, lo hacían completamente inolvidable e hipnótico. Era Cesare Donati, presidente del Banco Donati.

Con la boca seca y el corazón acelerado, Lark se levantó intentando contener las ganas de limpiarse el sudor de las palmas de las manos en la falda. De pronto se sentía demasiado consciente de sí misma, la representante del señor Ravenswood. Había aprendido mucho en los últimos seis meses, pero no se parecía ni remotamente a su jefe, que acumulaba una gran sabiduría sobre antigüedades. Y, sin duda, el señor Donati esperaría eso de ella. Pero, como no se podía hacer nada al respecto, tendría que contentarse con ser la persona alegre y optimista que era siempre, y confiar en que bastase.

Venía escribiendo en el móvil, se detuvo junto al sofá y guardó el aparato en el bolsillo de su impecable traje. Solo entonces la miró, y sus ojos azules se abrieron un poco más por la sorpresa. Quizás no le habían informado de que el señor Ravenswood no iba a estar. En cualquier caso, mostrarse cordial siempre hacía que los demás se sintieran más cómodos, de modo que dio un paso hacia él con la mano extendida.

–Buongiorno, signor Donati –lo saludó con las dos palabras de italiano que había aprendido a la carrera–. Sé que esperaba al señor Ravenswood, pero por desgracia está enfermo y no ha podido venir, y me ha enviado a mí en su lugar. Me llamo Lark Edwards. Es un placer conocerlo.

Cesare Donati no se movió. Seguía mirándola con aquellos ojos de zafiro sin estrechar su mano.

–Usted… –murmuró–, ¿se puede saber qué demonios hace aquí?

Lark parpadeó. Lo había dicho como si la conociera de antes, y no era así. De haberlo conocido, no habría podido olvidarlo.

–Eh… ¿yo? Bueno, como he dicho, el señor Ravenswood está enfermo, y me ha enviado para…

–Le dije que no mantendríamos ningún contacto –la interrumpió, acercándose a ella para examinarla–. Y que no quería verla fisgonear.

Lark volvió a parpadear, confusa.

–Lo siento –dijo con cuidado. No quería ofenderlo–. ¿Es que nos conocemos? Igual me confunde con otra persona.

Él no contestó. Sus facciones de ángel caído revelaban la estructura perfecta de su rostro. Un músculo le tembló en el mentón, y con tanta intensidad la miraba que Lake sintió que la consumía.

Un calor inesperado la quemó por dentro. Era atracción física, eso lo sabía, pero no se le ocurría hombre peor por el que sentirse atraída, no solo porque jamás se interesaría por una mujer como ella, sino porque era en sí mismo el compendio de cuanto detestaba en los ejemplares masculinos de su especie: rico, arrogante y creyéndose con derecho a todo.

«Pero sí que te ha gustado uno de ellos, ¿recuerdas?».

Bueno, sí. El padre de Maya, aunque el problema era precisamente que no lo recordaba.

Obviamente se acordaba de la muerte de cáncer de su madre, y de aquel horrible invierno londinense que parecía no terminar nunca y el posterior viaje a Roma para intentar animarse, donde le robaron el bolso… a partir de ese momento, solo recordaba haberse despertado en el hospital. Al parecer, un coche la había atropellado propinándole un fuerte golpe en la cabeza, pero ella no se acordaba de nada. Y tampoco de la noche anterior al atropello, que debió de pasar con un hombre porque, nueve meses después, nació Maya.

Ella siempre había querido tener hijos, pero no tan pronto, ni sin tener la más remota idea de quién era el padre. Incluso tuvo que acabar yendo al psicólogo para que la ayudase. Independientemente de cómo hubiera sido concebida su hija, quería ser la mejor madre posible. Unas cuantas sesiones bastaron para que comprendiera que su embarazo no era algo que debiera temer, sino un regalo místico de su madre muerta, una bendición. Eso era exactamente un hijo.

Pero no había posibilidad alguna de que el hombre con el que había pasado aquella noche fuese Cesare Donati. Ni siquiera remota porque, de serlo, lo recordaría. Era imposible no recordarlo.

Retiró la mano que le había ofrecido e intentó sonreír.

–Si pudiera ver las piezas de las que nos hablaron sus representantes y tomar algunas fotos, no le robaré más tiempo.

Era ella. Indudablemente era ella.

Cesare se había quedado plantado en el centro del salón por el que sus familiares llevaban siglos transitando, consciente de la sangre que le volaba por las venas y de la sorpresa que lo había avasallado como un terremoto.

Habían pasado hacía más o menos dos años, pero seguía recordando aquella noche como si hubiera sido la anterior.

La tía que lo había criado tras la muerte de sus padres había fallecido de un infarto, lo cual significaba que él era el último representante de la casa Donati, y a pesar de que estaba decidido a no permitir que eso le afectara, lo cierto era que lo hacía. Había pedido a sus guardaespaldas que lo dejasen solo. Quería pasear. Caminó durante horas, intentando convencerse de que la mezcla de dolor y furia que llevaba dentro no existía, e iba a entrar en un bar a ahogar lo que quedase de ella cuando se cruzó con una turista a la que acababan de robarle el bolso. No hablaba nada de italiano y se la veía muy afectada. No parecía reconocerle, y aunque no solía apartarse de su camino para ayudar a nadie –había heredado la naturaleza egoísta de sus padres y lo sabía– cuando ella inesperadamente dijo que acababa de perder a su madre, supo que no podría dejarla a su suerte.

Movilizó a su personal para ayudarla, y mientras se ocupaban de contactar con la policía, los bancos y la embajada británica, la llevó a cenar. Se había quedado sin dinero y tenía hambre, y a él le vendría bien la distracción.

Y menuda distracción había resultado ser, con aquella melena color miel y sus preciosos ojos verde mar. Había salido con unas cuantas mujeres hermosas, y aunque ella no era su tipo, la atracción fue innegable. Era tan expresiva, tan abierta, que incluso en todo su dolor, era capaz de sonreír. De hecho, la suya era la sonrisa más extraordinaria que había visto en su vida: cálida, generosa y sincera. Nadie le había sonreído antes así, y le había parecido el regalo más precioso que le habían hecho.

Lark, había dicho que se llamaba. Alondra, como el ave.

Aquella noche no tenía dónde ir, así que le ofreció la habitación de invitados de su villa. Habían estado hasta medianoche hablando en la biblioteca, hasta que la química que había venido sintiendo, a pesar de que intentaba ignorarla, explotó.

Resultó ser tan expresiva, cálida y sincera en la cama como lo había sido durante la cena. Y apasionada. Se había entregado a él con un abandono que hablaba de honda confianza, otro preciado regalo. No lo conocía y, sin embargo, era capaz de confiarle su cuerpo. Nunca había pasado la noche con una mujer con la que experimentase semejante conexión, pero era una conexión que no les iba a conducir a ninguna parte porque para entonces ya había decidido que la toxicidad de los Donati terminaría en él. Mezquinos y egoístas, era su venganza por no haber podido ser un niño sino una posesión por la que pelear y a la que se podía usar. Un arma que sus padres se lanzaban el uno al otro.

Habían hecho lo posible por dejar sus marcas en él, pero él se negaba a ser marcado, y en cuanto al legado que ellos consideraban tan importante… él podía ser tan mezquino y egoísta como lo habían sido ellos. Estaba dispuesto a desmontar el preciado legado Donati y a venderlo pieza a pieza. Incluso el banco conocería ese final. Jamás se casaría. Nunca tendría hijos. Nadie más llevaría ese apellido, ni tendría que soportar el peso de su historia tóxica. Nadie que asegurara la continuidad de aquella amarga sangre. Cuando muriera, se acabarían los Donati.

Al día siguiente, la dejó durmiendo en su cama y, cuando volvió a casa por la noche, se había marchado. Nunca volvió a saber de ella. Hasta aquel momento.

Allí estaba, plantada en el centro del salón, vestida con una falda lápiz rosa y una blusa con rosas estampadas, escandalosamente guapa en aquel recargado palacio, excesivo en su decoración, ofreciéndole la deslumbrante sonrisa que tan bien recordaba, pero actuando como si no se conocieran. Como si no se hubiera pasado una noche entera retorciéndose de placer entre sus brazos. No lo comprendía. ¿Cómo podía haberlo olvidado?

–¿Es que no sabe quién soy? –le preguntó.

Ella abrió los ojos de par en par y frunció ligeramente el ceño.

–Por supuesto que sí. Usted es el signor Donati, director del Banco Donati.

Esperó que añadiese algo más, algo parecido a «por supuesto que recuerdo la noche que pasamos juntos. ¿Cómo iba a poder olvidarla?».Se habían pasado horas charlando, y después más horas tocándose, besándose, saboreándose, dándose placer y recibiéndolo. ¿Es que no lo recordaba?

Aparte de eso, él era el director del banco privado más grande y antiguo de Europa, si no del mundo, y todo lo que hacía generaba rumores y cotilleos. No podía ir a ninguna parte sin ser fotografiado por los paparazis. Los gobiernos de las naciones le pedían consejo financiero. Era reconocido en todas partes, y en más de una ocasión, las mujeres que habían pasado la noche con él habían vendido la historia a distintos medios.

Era imposible que aquella mujer no lo recordarse. A menos, claro está, que no fuera la mujer que había pasado la noche con él… pero no. Estaba seguro de que sí lo era. Había dicho llamarse Lark, y ese no era un nombre corriente. Sin embargo, lo miraba con si fuera un completo desconocido.

No era su orgullo lo que estaba herido. En absoluto. Simplemente lo irritaba. Esperaba al señor Ravenswood, no a ella, y que resultara ser la mujer con la que se había acostado tiempo atrás no era algo con lo que esperaba tener que lidiar. Y si ella no lo recordaba, él no se lo iba a decir. Además, había sido muy claro entonces: iban a tener solo una noche, y no volverían a ponerse en contacto el uno con el otro. Ella había estado de acuerdo, y no había faltado a su palabra hasta aquel momento.

¿Sería que quería verlo? ¿Por qué? ¿Y para qué iba a fingir no reconocerlo? ¿Y qué había dicho de Ravenswood?

Molesto por no haber prestado atención a nada de lo que le había dicho, respiró hondo para recuperar el control. No podía permitir que una aparición inesperada lo alterase. ¡Que era el dueño del Banco Donati, y no un adolescente enamorado por primera vez!

La miró con frialdad.

–Sí –respondió–. Exactamente. Soy el dueño de Banco Donati, y esperaba ver al señor Ravenswood.

La sonrisa de ella no perdió brilló.

–Lo sé, pero el señor Ravenswood se ha contagiado de gripe y no estaba en condiciones de viajar, y como no quería que tuviera usted que alterar su agenda por él, me ha enviado a mí para que pueda ver las piezas en su lugar.

Seguía sonriendo, y la parte más masculina de él no podía dejar de mirar el escote de su blusa, la piel clara que dejaba al descubierto, la clavícula, la línea de su cuello. Se había pasado horas siguiendo cada deliciosa línea de ese cuerpo con las manos y con la boca, disfrutando de cada gemido que le había arrancado. Olía a vainilla, recordó, como si fuera un delicioso pastel, y la boca se le hizo agua.

Dejó a un lado aquellos recuerdos eróticos y pasó por alto el incremento en la velocidad con que se movía su sangre. No, no debería estar recordando aquella noche. Era pasado y, por hermosa que fuera aquella mujer y a pesar de que no lo reconociera, no iba a dejar que ninguna de las dos cosas lo afectara. Nunca había dejado que algo tan banal como la lujuria rigiera su vida. Ejercía un control absoluto sobre sí mismo y sobre cuanto hacía, y aunque había disfrutado aquella noche, no iba a pretender una segunda. Nunca había ido tras una mujer y no iba a empezar en aquel momento.

–¿Y usted quién es exactamente?

Ella volvió a dedicarle su espléndida sonrisa.

–Soy la asistente personal del señor Ravenswood.

–¿Y sabe usted algo de antigüedades?

–No tanto como él, por supuesto –su sonrisa perdió algo de intensidad–, pero he estado formándome con él durante los últimos seis meses y me ha instruido sobre lo que debo buscar. También quiero llevarle algunas fotos, si no lo parece mal.

Cada vez estaba más irritado. Había reservado algo de su valioso tiempo para supervisar aquel asunto. Se trataba de unas piezas muy valiosas del Renacimiento que iba a vender –de hecho, iba a vender cuanto contenía el palazzo y pensaba donar el dinero a organizaciones sin ánimo de lucro, de modo que quería obtener el mejor precio posible y necesitaba una tasación exacta. Ya tenía una lista de organizaciones a las que iba a hacer llegar el dinero, organizaciones que su padre detestaría sin excepción, lo cual le provocaba una inmensa satisfacción.

Lo que no le satisfacía era tener a aquella mujer en su casa y que no recordara haberse acostado con él.

–Si bastara con unas fotos, las podría haber tomado yo mismo –espetó.

Normalmente, cuando hacía un comentario de esa naturaleza, la gente se apresuraba a hacer lo que les había pedido, o a pedir perdón por la transgresión cometida, pero Lark se limitó a lanzarle otra de esas sonrisas, como si no hubiera percibido impaciencia en su voz.

–Oh, no. No es necesario. El señor Ravenswood insistió en que las tomase yo personalmente. Me disculpo una vez más por los inconvenientes que hayamos podido causarle. Lo único que tiene que hacer es mostrarme dónde están las piezas, y del resto me ocuparé yo.