1,99 €

Mehr erfahren.

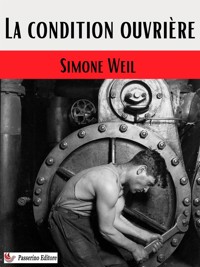

- Herausgeber: FV Éditions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

« Et pourtant rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il advienne, il ne peut accepter la servitude ; car il pense. » S. Weil Écrit en 1934, cet essai propose une réflexion dont la profondeur surprend et dont les conclusions restent d’une actualité criante, dans un contexte où la défense des libertés face aux diverses sources d’oppression nécessite une attention permanente.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale.

Simone Weil

Table des matières

Introduction

Critique du marxisme

Analyse de l’oppression

Tableau théorique d’une société libre

Esquisse de la vie sociale contemporaine

Conclusion

Introduction

La période présente est de celles où tout ce qui semble normalement constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi ou l'inconscience, tout remettre en question. Que le triomphe des mouvements autoritaires et nationalistes ruine un peu partout l'espoir que de braves gens avaient mis dans la démocratie et dans le pacifisme, ce n'est qu'une partie du mal dont nous souffrons ; il est bien plus profond et bien plus étendu. On peut se demander s'il existe un domaine de la vie publique ou privée où les sources mêmes de l'activité et de l'espérance ne soient pas empoisonnées par les conditions dans lesquelles nous vivons. Le travail ne s'accomplit plus avec la conscience orgueilleuse qu'on est utile, mais avec le sentiment humiliant et angoissant de posséder un privilège octroyé par une passagère faveur du sort, un privilège dont on exclut plusieurs êtres humains du fait même qu'on en jouit, bref une place. Les chefs d'entreprise eux-mêmes ont perdu cette naïve croyance en un progrès économique illimité qui leur faisait imaginer qu'ils avaient une mission. Le progrès technique semble avoir fait faillite, puisque au lieu du bien-être il n'a apporté aux masses que la misère physique et morale où nous les voyons se débattre ; au reste les innovations techniques ne sont plus admises nulle part, ou peu s'en faut, sauf dans les industries de guerre. Quant au progrès scientifique, on voit mal à quoi il peut être utile d'empiler encore des connaissances sur un amas déjà bien trop vaste pour pouvoir être embrassé par la pensée même des spécialistes ; et l'expérience montre que nos aïeux se sont trompés en croyant à la diffusion des lumières, puisqu'on ne peut divulguer aux masses qu'une misérable caricature de la culture scientifique moderne, caricature qui, loin de former leur jugement, les habitue à la crédulité. L'art lui-même subit le contrecoup du désarroi général, qui le prive en partie de son public, et par là même porte atteinte à l'inspiration. Enfin la vie familiale n'est plus qu'anxiété depuis que la société s'est fermée aux jeunes. La génération même pour qui l'attente fiévreuse de l'avenir est la vie tout entière végète, dans le monde entier, avec la conscience qu'elle n'a aucun avenir, qu'il n'y a point de place pour elle dans notre univers. Au reste ce mal, s'il est plus aigu pour les jeunes, est commun à toute l'humanité d'aujourd'hui. Nous vivons une époque privée d'avenir. L'attente de ce qui viendra n'est plus espérance, mais angoisse.

Il est cependant, depuis 1789, un mot magique qui contient en lui tous les avenirs imaginables, et n'est jamais si riche d'espoir que dans les situations désespérées ; c'est le mot de révolution. Aussi le prononce-t-on souvent depuis quelque temps. Nous devrions être, semble-t-il, en pleine période révolutionnaire ; mais en fait tout se passe comme si le mouvement révolutionnaire tombait en décadence avec le régime même qu'il aspire à détruire. Depuis plus d'un siècle, chaque génération de révolutionnaires a espéré tour à tour en une révolution prochaine ; aujourd'hui, cette espérance a perdu tout ce qui pouvait lui servir de support. Ni dans le régime issu de la révolution d'Octobre, ni dans les deux Internationales, ni dans les partis socialistes ou communistes indépendants, ni dans les syndicats, ni dans les organisations anarchistes, ni dans les petits groupements de jeunes qui ont surgi en si grand nombre depuis quelque temps, on ne peut trouver quoi que ce soit de vigoureux, de sain ou de pur ; voici longtemps que la classe ouvrière n'a donné aucun signe de cette spontanéité sur laquelle comptait Rosa Luxemburg, et qui d'ailleurs ne s'est jamais manifestée que pour être aussitôt noyée dans le sang ; les classes moyennes ne sont séduites par la révolution que quand elle est évoquée, à des fins démagogiques, par des apprentis dictateurs. On répète souvent que la situation est objectivement révolutionnaire, et que le « facteur subjectif » fait seul défaut ; comme si la carence totale de la force même qui pourrait seule transformer le régime n'était pas un caractère objectif de la situation actuelle, et dont il faut chercher les racines dans la structure de notre société ! C'est pourquoi le premier devoir que nous impose la période présente est d'avoir assez de courage intellectuel pour nous demander si le terme de révolution est autre chose qu'un mot, s'il a un contenu précis, s'il n'est pas simplement un des nombreux mensonges qu'a suscités le régime capitaliste dans son essor et que la crise actuelle nous rend le service de dissiper. Cette question semble impie, à cause de tous les êtres nobles et purs qui ont tout sacrifié, y compris leur vie, à ce mot. Mais seuls des prêtres peuvent prétendre mesurer la valeur d'une idée à la quantité de sang qu'elle a fait répandre. Qui sait si les révolutionnaires n'ont pas versé leur sang aussi vainement que ces Grecs et ces Troyens du poète qui, dupés par une fausse apparence, se battirent dix ans autour de l'ombre d'Hélène ?

Critique du marxisme

Jusqu'à ces temps-ci, tous ceux qui ont éprouvé le besoin d'étayer leurs sentiments révolutionnaires par des conceptions précises ont trouvé ou cru trouver ces conceptions dans Marx. Il est entendu une fois pour toutes que Marx, grâce à sa théorie générale de l'histoire et à son analyse de la société bourgeoise, a démontré la nécessité inéluctable d'un bouleversement proche où l'oppression que nous fait subir le régime capitaliste serait abolie ; et même, à force d'en être persuadé, on se dispense en général d'examiner de plus près la démonstration. Le « socialisme scientifique » est passé à l'état de dogme, exactement comme ont fait tous les résultats obtenus par la science moderne, résultats auxquels chacun pense qu'il a le devoir de croire, sans jamais songer à s'enquérir de la méthode. En ce qui concerne Marx, si l'on cherche à s'assimiler véritablement sa démonstration, on s'aperçoit aussitôt qu'elle comporte beaucoup plus de difficultés que les propagandistes du « socialisme scientifique » ne le laissent supposer.

À vrai dire, Marx rend admirablement compte du mécanisme de l'oppression capitaliste ; mais il en rend si bien compte qu'on a peine à se représenter comment ce mécanisme pourrait cesser de fonctionner. D'ordinaire, on ne retient de cette oppression que l'aspect économique, à savoir l'extorsion de la plus-value ; et si l'on s'en tient à ce point de vue, il est certes facile d'expliquer aux masses que cette extorsion est liée à la concurrence, elle-même liée à la propriété privée, et que le jour où la propriété deviendra collective tout ira bien. Cependant, même dans les limites de ce raisonnement simple en apparence, mille difficultés surgissent pour un examen attentif. Car Marx a bien montré que la véritable raison de l'exploitation des travailleurs, ce n'est pas le désir qu'auraient les capitalistes de jouir et de consommer, mais la nécessité d'agrandir l'entreprise le plus rapidement possible afin de la rendre plus puissante que ses concurrentes. Or ce n'est pas seulement l'entreprise, mais toute espèce de collectivité travailleuse, quelle qu'elle soit, qui a besoin de restreindre au maximum la consommation de ses membres pour consacrer le plus possible de temps à se forger des armes contre les collectivités rivales ; de sorte qu'aussi longtemps qu'il y aura, sur la surface du globe, une lutte pour la puissance, et aussi longtemps que le facteur décisif de la victoire sera la production industrielle, les ouvriers seront exploités. À vrai dire, Marx supposait précisément, sans le prouver d'ailleurs, que toute espèce de lutte pour la puissance disparaîtra le jour où le socialisme sera établi dans tous les pays industriels ; le seul malheur est que, comme Marx l'avait reconnu lui même, la révolution ne peut se faire partout à la fois ; et lorsqu'elle se fait dans un pays, elle ne supprime pas pour ce pays, mais accentue au contraire la nécessité d'exploiter et d'opprimer les masses travailleuses, de peur d'être plus faible que les autres nations. C'est ce dont l'histoire de la révolution russe constitue une illustration douloureuse.

Si l'on considère d'autres aspects de l'oppression capitaliste, il apparaît d'autres difficultés plus redoutables encore, ou, pour mieux dire, la même difficulté, éclairée d'un jour plus cru. La force que possède la bourgeoisie pour exploiter et opprimer les ouvriers réside dans les fondements mêmes de notre vie sociale, et ne peut être anéantie par aucune transformation politique et juridique. Cette force, c'est d'abord et essentiellement le régime même de la production moderne, à savoir la grande industrie. À ce sujet, les formules vigoureuses abondent, dans Marx, concernant l'asservissement du travail vivant au travail mort, « le renversement du rapport entre l'objet et le sujet », « la subordination du travailleur aux conditions matérielles du travail ». « Dans la fabrique », écrit-il dans le Capital, « il existe un mécanisme indépendant des travailleurs, et qui se les incorpore comme des rouages vivants... La séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et le travail manuel, et la transformation des premières en puissance du capital sur le travail, trouvent leur achèvement dans la grande industrie fondée sur le machinisme. Le détail de la destinée individuelle du manœuvre sur machine disparaît comme un néant devant la science, les formidables forces naturelles et le travail collectif qui sont incorporés dans l'ensemble des machines et constituent avec elles la puissance du maître. » Ainsi la complète subordination de l'ouvrier à l'entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l'usine et non sur le régime de la propriété. De même « la séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et le travail manuel », ou, selon une autre formule, « la dégradante division du travail en travail manuel et travail intellectuel » est la base même de notre culture, qui est une culture de spécialistes. La science est un monopole, non pas à cause d'une mauvaise organisation de l'instruction publique, mais par sa nature même ; les profanes n'ont accès qu'aux résultats, non aux méthodes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que croire et non assimiler. Le « socialisme scientifique » lui-même est demeuré le monopole de quelques-uns, et les « intellectuels » ont malheureusement les mêmes privilèges dans le mouvement ouvrier que dans la société bourgeoise. Et il en est de même encore sur le plan politique. Marx avait clairement aperçu que l'oppression étatique repose sur l'existence d'appareils de gouvernement permanents et distincts de la population, à savoir les appareils bureaucratique, militaire et policier ; mais ces appareils permanents sont l'effet inévitable de la distinction radicale qui existe en fait entre les fonctions de direction et les fonctions d'exécution. Sur ce point encore, le mouvement ouvrier reproduit intégralement les vices de la société bourgeoise. Sur tous les plans, on se heurte au même obstacle. Toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation, laquelle implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent ; et sur une telle base, on ne peut qu'organiser et perfectionner l'oppression, mais non pas l'alléger. Loin que la société capitaliste ait élaboré dans son sein les conditions matérielles d'un régime de liberté et d'égalité, l'instauration d'un tel régime suppose une transformation préalable de la production et de la culture.

Que Marx et ses disciples aient pu croire cependant à la possibilité d'une démocratie effective sur les bases de la civilisation actuelle, c'est ce qu'on peut comprendre seulement si lon fait entrer en ligne de compte leur théorie du développement des forces productives. On sait qu'aux yeux de Marx, ce développement constitue, en dernière analyse, le véritable moteur de l'histoire, et qu'il est à peu près illimité. Chaque régime social, chaque classe dominante a pour « tâche, », pour « mission historique », de porter les forces productives à un degré sans cesse plus élevé, jusqu'au jour où tout progrès ultérieur est arrêté par les cadres sociaux ; à ce moment les forces productives se révoltent, brisent ces cadres, et une classe nouvelle s'empare du pouvoir. Constater que le régime capitaliste, écrase des millions d'hommes, cela ne permet que de le condamner moralement ; ce qui constitue la condamnation historique du régime, c'est le fait qu'après avoir rendu possible le progrès de la production il y fait à présent obstacle. La tâche des révolutions consiste essentiellement dans l'émancipation non -pas des hommes mais des forces productives. À vrai dire il est clair que, dès que celles-ci ont atteint un développement suffisant pour que la production puisse s'accomplir au prix d'un faible effort, les deux tâches coïncident ; et Marx supposait que tel est le cas à notre époque. C'est cette supposition qui lui a permis d'établir un accord indispensable à sa tranquillité morale entre ses aspirations idéalistes et sa conception matérialiste de l'histoire. À ses yeux, la technique actuelle, une fois libérée des formes capitalistes de l'économie, peut donner aux hommes, dès maintenant, assez de loisir pour leur permettre un développement harmonieux de leurs facultés, et par suite faire disparaître dans une certaine mesure la spécialisation dégradante établie par le capitalisme ; et surtout le développement ultérieur de la technique doit alléger davantage de jour en jour le poids de la nécessité matérielle, et par une conséquence immédiate celui de la contrainte sociale, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin un état à proprement parler paradisiaque, où la production la plus abondante coûterait un effort insignifiant, où l'antique malédiction du travail serait levée, bref où serait retrouvé le bonheur d'Adam et d'Ève avant leur faute. On comprend fort bien, à partir de cette conception, la position des bolcheviks, et pourquoi tous, y compris Trotsky, traitent les idées démocratiques avec un mépris souverain. Ils se sont trouvés impuissants à réaliser la démocratie ouvrière prévue par Marx ; mais ils ne se troublent pas pour si peu de chose, convaincus comme ils sont d'une part que toute tentative d'action sociale qui ne consiste pas à développer les forces productives est vouée d'avarice à l’échec, d'autre part que tout progrès des forces productives fait avancer l'humanité sur la voie de la libération, même si c'est au prix d'une oppression provisoire. Avec une pareille sécurité morale, il n'est pas surprenant qu'ils aient étonné le monde par leur force.