12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: CityTrip

- Sprache: Deutsch

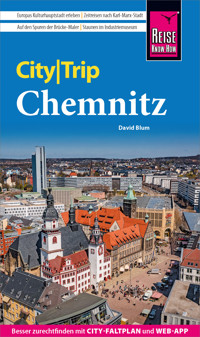

Die Messestadt, die Buchstadt, die Musikstadt oder die Universitätsstadt, der Schauplatz der Völkerschlacht oder der Ausgangspunkt der Wende, Klein-Paris oder Klein-Venedig - welches Leipzig darf es sein? Das ebenso geschichtsträchtige wie innovative Leipzig zeigt sich seinen Gästen in so vielen Facetten wie nur wenige andere Städte. Das kulinarische Angebot ist ebenso vielschichtig wie die kulturelle und künstlerische Szene und auch eine grüne Oase oder ein Wasserlauf ist immer in der Nähe. In der Umgebung lockt das Neuseenland, wo ehemalige Braunkohletagebaue geflutet wurden und ein herrliches Naherholungsgebiet entstanden ist. Dieser aktuelle Reiseführer Leipzig ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der sächsischen Metropole selbstständig zu entdecken: - Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie weniger bekannte Attraktionen und Viertel ausführlich vorgestellt und bewertet - Faszinierende Architektur: barocke Palais, Gründerzeitbauten, Moderne - Abwechslungsreicher Stadtspaziergang - Erlebnisvorschläge für einen Kurztrip - Ausflüge ins Neuseenland und zum Völkerschlachtdenkmal - Shoppingtipps vom traditionellen Markt bis zu den besten Buchläden - Die besten Lokale der Stadt und allerlei Wissenswertes über die Leipziger Küche - Tipps für die Abend- und Nachtgestaltung: vom Kabarett bis zum angesagten Club - Auf den Spuren der Friedlichen Revolution – Weltgeschichte hautnah - Leipzig zum Durchatmen: Fockeberg, Wildpark, Mendelssohnufer - Ausgewählte Unterkünfte von preiswert bis ausgefallen - Alle praktischen Infos zu Anreise, Preisen, Stadtverkehr, Touren, Events, Hilfe im Notfall ... - Hintergrundartikel mit Tiefgang: Geschichte, Mentalität der Bewohner, Leben in der Stadt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Hinweise zur Benutzung

Stadtplan für Smartphone und Tablet

Verweise im Buch

Vorwahlen

Preiskategorien Restaurants

Preiskategorien Hotels

Leipzig entdecken

Leipzig – klein und weltumspannend

Kurztrip nach Leipzig

Stadtspaziergang

Innerhalb des Rings

Graphisches Viertel

Südöstlich des Rings

Südlich des Rings

Westlich des Rings

Nördlich des Rings

Entdeckungen außerhalb des Zentrums

Leipzig erleben

Leipzig für Kunst- und Museumsfreunde

Leipzig für Genießer

Leipzig am Abend

Leipzig zum Stöbern und Shoppen

Leipzig zum Durchatmen

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Leipzig verstehen

Leipzig – ein Porträt

Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Leben in der Stadt

Leipzig auf dem Weg zu neuen Ufern

Praktische Reisetipps

An- und Rückreise

Autofahren

Barrierefreies Reisen

Informationsquellen

Internet

LGBT+

Mit Kindern unterwegs

Notfälle

Post

Radfahren

Stadttouren

Unterkunft

Verkehrsmittel

Wetter und Reisezeit

Anhang

Register

Impressum

Der Autor

Kartenanhang

Hinweise zur Benutzung

Stadtplan für Smartphone und Tablet

Ergänzend zum Zentrumsausschnitt am Ende dieses Ebooks können Sie sich den Faltplan zum Buch auf Ihr mobiles Gerät laden: Einfach die kostenlose App „Avenza Maps“ der Firma Avenza™ installieren (erhältlich für Android, iOS und Windows Phone) und anschließend in der App den Stadtplan zum Buch herunterladen.

Die App „Avenza Maps“ ist ohne Internetverbindung nutzbar, es fallen bei der Nutzung keine Datengebühren an. Sie bietet einige Features, z.B. die Anzeige des eigenen Standorts auf der Karte oder den Import und das Speichern von Ortsmarken. Weitergehende Informationen: www.avenza.com/pdf-maps

Verweise im Buch

Alle Sehenswürdigkeiten und interessanten Orte (Points of Interest) im Buch haben eine eindeutige Nummer, die sich als Ortsmarke im Kartenmaterial wiederfinden. (Nummern von Sehenswürdigkeiten stehen in geschweiften Klammern, z.B. {2}, Nummern von Points of Interest in spitzen Klammern, z.B. <16>.) Beim Klick auf die Nummer öffnet sich die Web-App zum Buch und der ausgewählte Punkt wird auf einer Online-Karte als Ortsmarke angezeigt. Die Web-App ermöglicht zudem die Routenführung vom aktuellen Standort zur ausgewählten Ortsmarke: www.reise-know-how.de/citytrip/leipzig24

Vorwahlen

> für Deutschland: 0049

> für Leipzig: 0341

Preiskategorien Restaurants

(Durchschnittlicher Preis für ein Hauptgericht ohne Getränk)

€ bis 10 €

€€ 10 € bis 20 €

€€€ 20 € bis 50 €

€€€€ ab 50 €

Preiskategorien Hotels

(Preis für ein Doppelzimmer mit Frühstück, soweit nicht anders angegeben)

€ bis 80 €

€€ 80 € bis 120 €

€€€ ab 120 €

Leipzig entdecken

Leipzig – klein und weltumspannend

Sollten Sie an dieser Stelle beeindruckende Superlative erwarten, so muss ich Sie enttäuschen. Als Leipziger ist man die Vergleiche mittlerweile doch etwas leid. Schuld ist wie immer die Hauptstadt, nein, eigentlich war es der ehemalige Betreiber von Auerbachs Keller {22}, der 2012 mit dem Slogan „Leipzig – das bessere Berlin“ durch Passagen und Presse preschte. Der darauf einsetzende Rummel ließ den Schriftsteller André Herrmann zur Neuschöpfung „Hypezig“ greifen, die sogleich von der Marketingmaschinerie in ihr Gegenteil verkehrt wurde, eigentlich aber als ironische Abrechnung mit der Hysterie gedacht war (mehr dazu auf –> ff.).

Natürlich werde ich den Deibel tun, hier meine Stadt kleinzumachen. Aber der Teufel steckt eben im Detail. Nehmen wir nur den bekanntesten Lobgesang: „Mein Leipzig lob’ ich mir …“. Gesagt hat’s nicht Goethe selbst, sondern ein verlotterter Student mit Namen Frosch in „Faust. Der Tragödie erster Teil“. Die mitgemeinte Ironie wird bei aller Beweihräucherung oft unter den Trinktisch fallen gelassen – sogar in diesem Buch, also Obacht!

Gewiss, nach der von Abwanderung und Rückbau geprägten Nachwendezeit gilt Leipzig heute als eine der dynamischsten Städte Ostdeutschlands. 2023 ist die Einwohnerzahl auf über 628.000 angestiegen – so hoch wie zuletzt vor dem Zweiten Weltkrieg. In der Innenstadt werden die letzten Gebäude saniert und Baulücken geschlossen, auf dem ehemaligen Areal des Bayerischen Bahnhofs {31} und nordwestlich des Hauptbahnhofs {1} entstehen moderne Stadtquartiere. Seit Abschluss der Großbaustelle City-Tunnel (–>) verfügt die Stadt über eine eigene U-Bahn. Und ein Star-Architekt wie Oscar Niemeyer lieferte die Baupläne für die Kantine der Kirow-Werke – der letzte Entwurf vor seinem Tod (–>).

Doch all dies im Hinterkopf, ist Leipzig eben trotzdem nicht Weltmetropole, sondern – begünstigt durch die Stellung als Drehkreuz im Handelsverkehr (–>) – genau „die kleine weltumspannende Stadt“, von der der Universalgelehrte Walter Jens einmal so trefflich sprach. Selbstverständlich die weltumspannendste. Und natürlich die liebenswerteste. Mein Leipzig lob’ ich mir!

Entdeckungsfahrt auf der Weißen Elster (008lz Abb.: db)

Kurztrip nach Leipzig

Leipzig ist eine kulturell ungemein reiche Stadt. Bereits ein Spaziergang durch die Innenstadt lenkt den Blick auf nahezu alle ihre Facetten. Viele der zahlreichen Sehenswürdigkeiten sind darüber hinaus durch Passagen und Höfe miteinander verbunden.

Dieses die Innenstadt prägende Durchgangssystem lässt sich nur schwer beschreiben, es will auf eigene Faust entdeckt und erkundet werden. Immer wieder tut sich da unverhofft eine Abkürzung auf, münden moderne Messetunnel auf historische Plätze, wird man an bekannte Orte zurückgeführt, die plötzlich in einer ganz neuen Perspektive erscheinen. Und immer, wenn man denkt, man hätte bereits alles gesehen, taucht irgendwo noch eine weitere Passage mit neuen Geschäften und Cafés auf.

Erster Tag

Für den ersten Tag in Leipzig empfiehlt sich der Rundgang durch die Innenstadt, der auf –> vorgeschlagen wird. Er führt von der geschichtsträchtigen Nikolaikirche {2} zum weltberühmten Neuen Gewandhaus {6}, von der Thomaskirche {12}, der Wirkungsstätte Bachs (–>) und des Thomanerchors (–>), zu Auerbachs Keller {22}, dem Goethe ein literarisches Denkmal gesetzt hat.

Anschließend könnte man auf einen Einkaufsbummel gehen und die zahlreichen Ladenpassagen und Durchgangshöfe erkunden. Für den Abend bietet sich ein Besuch des Barfußgäßchens [C3] oder der Gottschedstraße [B/C3] an, wo man angesichts der zahlreichen Restaurants und Kneipen die Qual der Wahl hat.

Zweiter Tag

Der nächste Tag könnte mit einem Besuch des Völkerschlachtdenkmals {36} beginnen. Erst, wenn man dort oben auf der Aussichtsplattform steht und sich vergegenwärtigt, dass das Schlachtfeld von 1813 einen Großteil der heutigen Stadt umfasste, wird einem bewusst, welche ungeheuren Ausmaße die kriegsentscheidenden Kämpfe gehabt haben müssen. Und erst dann erklären sich die Dimensionen, die dem Denkmal gegeben wurden. Mit der Straßenbahn (Linie 15) braucht man vom Zentrum aus zehn Minuten bis zum „Völki“.

Durch den Wilhelm-Külz-Park kann man ungestört vom Autoverkehr wieder Richtung Zentrum laufen. Im Anschluss an das Parkgelände kommt man an den verbliebenen Hallen der Alten Messe {35} vorbei, die ihre Funktion inzwischen an den Neubau im Norden der Stadt {58} verloren hat. Hinter dem ehemaligen Messegelände recken sich auch schon die großen weißen Magazinspeicher der Deutschen Nationalbibliothek {34} in den Himmel. Im jüngsten Erweiterungsbau ist auch das Deutsche Buch- und Schriftmuseum (–>) untergekommen, dessen Dauerausstellung es gelingt, 5000 Jahre Mediengeschichte anschaulich zu präsentieren.

Wen nun der Hunger plagt, der ist mit der Straßenbahnlinie 2 rasch wieder im Zentrum. Hier oder in der nahe gelegenen Gottschedstraße [B/C3] lässt es sich bestens zum Mittag einkehren. Und wo im Anschluss die Beine vertreten? Warum nicht im Musikviertel {40}, der Weg ist nicht weit. Trotzdem kann es etwas länger dauern, denn zwei der eindrucksvollsten Bauten Leipzigs kann man nicht einfach links liegen lassen. Im Bundesverwaltungsgericht {38} – das frühere Reichsgericht – fand der Reichstagsbrandprozess statt, auf den auch in der Ausstellung des gerichtseigenen Museums näher eingegangen wird. Die Bibliotheca Albertina {39} an der Beethovenstraße ist bereits von den das Viertel prägenden Gründerzeithäusern umgeben. Idealerweise lässt man den Tag nun im Clara-Zetkin-Park {46} ausklingen.

Immer noch nicht müde? Wieder hungrig? Die Karl-Liebknecht-Straße {42} ist in beiden Fällen die richtige Entscheidung. Oder sind die Karten für das Gewandhausorchester (–>) schon bestellt?

Dritter Tag

Einen Tag des Leipzig-Besuchs sollte man sich für einen Ausflug freihalten. Kunstfreunde zieht es zur Baumwollspinnerei {48}, die sich nach der Wende zu einem Zentrum der internationalen Kunstszene entwickelt hat. Zahlreiche Galerien auf dem Fabrikgelände geben einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen moderner Kunst. Darüber hinaus zeigt die Spinnerei, wie die Werke des ehemaligen Industrieviertels Plagwitz neu genutzt werden.

Auch der Norden der Stadt, bisher komplett außen vor gelassen, könnte noch zur Geltung kommen. Der Zoo {52} eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug. Oder ist vielleicht gerade Messe? Auf dem Neuen Messegelände {58} ist eigentlich immer etwas los, aber einen Besuch sollte man von den eigenen Interessen abhängig machen.

Lohnenswert ist auch ein Ausflug zu den gefluteten alten Tagebauen im Süden der Stadt, die zum Neuseenland {61} gehören. Der Cospudener See ist Leipzig am nächsten und weiß mit schönen Stränden, langen Promenaden und klarem Wasser zu überzeugen. Die An- und Rückreise kann man mit einer Fahrradtour durch den Auenwald (–>) oder einer Bootsfahrt über die städtischen Flüsse und Kanäle verbinden. Sicherlich die beste Art und Weise, einen sonnigen Tag in Leipzig zu verbringen.

Stadtspaziergang

Der Verlauf des hier beschriebenen Spaziergangs kann mittels unserer kostenlosen Web-App nachvollzogen werden.

Ein Stadtrundgang könnte an einer der großen Straßenbahnhaltestellen am Ring beginnen, z. B. am Hauptbahnhof {1}, hinter dessen opulenter Fassade sich ein Einkaufscenter mit Zuganbindung verbirgt. Am Bahnhof fällt der Blick sofort auf das Wintergartenhochhaus {23}, eines der Wahrzeichen Leipzigs. Das große, drehende Doppel-M (für „Mustermesse“) auf seinem Dach macht klar: Hier ist die Messestadt. Südlich der Straßenbahnschienen erstreckt sich der Promenadenring, der mit zahlreichen Grünflächen, Schmuckbeeten und majestätischen Bäumen den Stadtkern fast vollständig umschließt. In den Parkanlagen am Hauptbahnhof befindet sich das Müller-Denkmal, das an den ehemaligen Leipziger Bürgermeister und Initiator des Promenadenrings Carl Wilhelm Müller erinnert. Passiert man das Denkmal in südlicher Richtung, erreicht man die Ritterstraße, die mitten ins Zentrum und zu einem Kulminationspunkt der jüngeren deutschen Geschichte führt. In der Nikolaikirche {2} hatte die Wende im Oktober 1989 ihren Ausgangspunkt.

Wer der Nikolaistraße in südlicher Richtung folgt, gelangt auf die Grimmaische Straße und befindet sich spätestens jetzt im Gewimmel der Innenstadt. Nun biegt man nach links ab und läuft an den Universitätsgebäuden vorbei bis zum Augustusplatz {3}. Hier sollte man sich etwas Zeit nehmen und genauer hinschauen. Denn mit der Oper {5} und dem Neuen Gewandhaus {6} stehen an diesem Platz zwei der größten Kulturbauwerke der DDR und im Campus Augustusplatz {8} sind die Formen gleich mehrerer Vorgängerbauten eingeflossen. Nach dem Studium der Details kann man sich auf der Dachterrasse des City-Hochhauses {7}, dem höchsten Punkt Leipzigs, einen Überblick über die Stadt verschaffen.

Durch das Nadelöhr aus Gewandhaus und City-Hochhaus hindurch sind es nur ein paar Meter bis zur Moritzbastei {9}, dem letzten verbliebenen Abschnitt der alten Stadtbefestigung, der heute ein Kulturzentrum beherbergt. Über die Schillerstraße und den Martin-Luther-Ring geht es weiter am Promenadenring entlang zum Neuen Rathaus {11}, einem der größten Rathausbauwerke der Welt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich die 2015 geweihte und in architektonischer Hinsicht aufsehenerregende Propsteikirche St. Trinitatis (–>). Folgt man dem Ring hinter dem Neuen Rathaus Richtung Norden bis zur Lotterstraße [C4], gelangt man zwischen Rat- und Stadthaus – einem Erweiterungsbau, der über einen Brückenbau mit der Stadtverwaltung verbunden ist – hindurch auf den Burgplatz. Links neben dem Einkaufszentrum „Petersbogen“ geht die Burgstraße ab und führt direkt zur Thomaskirche {12}. Mit ihrer langen Musiktradition, deren Fixpunkte der ehemalige Thomaskantor Johann Sebastian Bach (–>) und der Thomanerchor (–>) sind, ist sie ebenfalls zu einem Aushängeschild der Stadt geworden.

Eine Pause? Kein Problem, denn in der unmittelbaren Umgebung gibt es einige Möglichkeiten, sich zu erfrischen oder den großen Hunger zu stillen. Im Café Kandler (–>) zum Beispiel sitzt man direkt mit Blick auf den Kirchhof. Im Norden schließt sich das Kneipenviertel „Barfußgäßchen“ (–>) an den Kirchhof an. Über die Klostergasse gelangt man beispielsweise zum Restaurant Zills Tunnel (–>), das typisch sächsische Küche anbietet.

Rechts vom Kaffeehaus befindet sich der Zugang zu Barthels Hof {14}, einem der schönsten Durchgangshöfe der Stadt. Verlässt man den Hof auf der anderen Seite, sieht man auch schon den Marktplatz, auf dem sich früher das Messetreiben konzentrierte. Er wird vom Alten Rathaus {18} geziert, einem Renaissance-Bau, der besonders durch die asymmetrische Positionierung des Turms auffällt. Ein Durchgang unter dem Turm verbindet den ehemaligen Ratssitz mit dem Naschmarkt, einer nachträglichen Erweiterung des Marktplatzes. Der Naschmarkt wird im Norden von der Alten Handelsbörse {19} begrenzt, in der sich früher regelmäßig die Kaufleute versammelten. Vor dem barocken Bau steht ein Denkmal für Johann Wolfgang von Goethe, den berühmtesten Studenten der Stadt. Er blickt direkt auf die Mädlerpassage, in der sich der Zugang zum berühmten Gasthaus Auerbachs Keller {22} befindet, den der Dichter im „Faust“ verewigt hat.

Nun heißt es, sich zu entscheiden. Gleich an Ort und Stelle eine Shoppingtour durch die Passagen starten? Im benachbarten Zeitgeschichtlichen Forum {21} mit seiner Dauerausstellung über die deutsche Teilung die frischen Eindrücke der Wendestadt mit Fakten anreichern? Über die Reichsstraße noch ins Museum der bildenden Künste {17}, um sich über die „Leipziger Schule“ (–>) selbst ein Urteil zu bilden? Oder den Tag entspannt ausklingen lassen? Der Clara-Zetkin-Park {46} ist nur wenige Schritte entfernt.

Innerhalb des Rings

Leipzig verfügt über eine kompakte Innenstadt, deren markante Grenze der sogenannte Ring darstellt. Nur ein kurzer Fußweg trennt die Sehenswürdigkeiten im Zentrum von den Straßenbahnhaltestellen entlang des Rings. S-Bahn-Haltestellen befinden sich unter dem Hauptbahnhof {1}, dem Markt {18} und dem Wilhelm-Leuschner-Platz [D4/5]. Die vielen Ladenpassagen und Durchhöfe bieten jederzeit die Möglichkeit, die Stadtbesichtigung abzukürzen oder mit einem Einkaufsbummel zu verbinden.

{1} Hauptbahnhof ** [E2]

Imposant und wuchtig grenzt Europas flächenmäßig größter Kopfbahnhof die Innenstadt nach Norden ab. Form und Ausmaße künden einerseits vom Selbstbewusstsein Leipzigs am Beginn des 20. Jahrhunderts, andererseits von einer zwischenstaatlichen Konkurrenz, die nur mit Mühe überwunden werden konnte.

Zwar hatte sich Leipzig um 1900 längst zu einem Hauptverkehrsknotenpunkt in Mitteldeutschland entwickelt, in der Stadt war der Verkehr jedoch wenig zentralisiert: Die Staatsbahnen Sachsens und Preußens bedienten von gleich sechs verschiedenen Fernbahnhöfen ihre Ziele. Die Stadt bemühte sich um eine Bündelung des Verkehrs, doch beide Wettbewerber verfolgten eigene Interessen.

Der Leipziger Rat entschied sich schließlich für einen Kopfbahnhof in Zentrumsnähe, doch der sächsisch-preußische Eisenbahnkrieg war damit noch lange nicht beendet. Zwar konnte man beide Seiten für die Finanzierung gewinnen, an eine Zusammenarbeit war aber nicht zu denken. Als Kompromiss ließ man von 1909–1915 einen streng symmetrischen Bau mit zwei Wartehallen errichten. Das gewaltige Gebäude wurde in der Mitte geteilt, und zwei Bahnhöfe in einem betrieben. Die Trennung dauerte bis 1934 an.

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zog sich fast ein Jahrzehnt hin. Leipzig entwickelte sich neben Berlin zum wichtigsten Knoten im Netz der DDR-Reichsbahn. Nach der Wende wurde der Hauptbahnhof saniert und umgestaltet. Unter dem Querbahnsteig entstanden auf zwei Etagen die Bahnhofspromenaden, in denen man nach Herzenslust shoppen kann.

2013 änderte sich das Wesen des Bahnhofs noch einmal grundlegend. Mit der Eröffnung des City-Tunnels (–>) wurde er zu einem kombinierten Kopf- und Durchgangsbahnhof, der durch die unterirdische Verbindung zum Bayerischen Bahnhof {31} an einen der alten Fernbahnhöfe angeschlossen ist.

> www.promenaden-hauptbahnhof- leipzig.de

{2} Nikolaikirche und -kirchhof *** [D3]

Als Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen, die letztendlich den Anstoß zur Wiedervereinigung gaben, hat sich die Nikolaikirche ihren Platz in der deutschen Geschichte gesichert.

Zu Beginn der „Friedlichen Revolution“ (siehe Exkurs –>) hatte die Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai bereits über 800 Jahre auf dem Buckel. Im Laufe der Zeit war sie mehrmals umgebaut und erweitert worden, was zu einem Mix aus Romanik (westlicher Teil), Spätgotik (Kirchenhalle) und Barock (Turmspitze) führte.

1539 ging von der Nikolaikirche ein erster Umsturz aus, als durch Predigten von u. a. Martin Luther die Reformation in Leipzig begann. Etwa 200 Jahre später spielte Johann Sebastian Bach hier dem Stadtrat vor und wurde anschließend zum Thomaskantor ernannt.

So uneinheitlich die Kirche von außen wirkt, so stimmig erscheint ihr von freundlichen Farben bestimmter, einladender Innenraum, der Ende des 18. Jahrhunderts im Stile des Frühklassizismus erneuert wurde. Prägend sind die großen Säulen, an deren Enden Palmenblätter die mit Blütenornamenten geschmückte Decke tragen. Damit griff Baumeister Johann Carl Friedrich Dauthe das zu dieser Zeit wieder in Mode gekommene Konzept der Urhütte auf, das Bauwerke auf seine elementaren Bestandteile reduzierte und pompösen Schmuck aussparte.

Eine Nachbildung dieser Säulen begegnet dem Besucher bereits auf dem Kirchhof. Die 1999 aufgestellte Friedenssäule soll an die gewaltlose Revolution zehn Jahre zuvor erinnern. In diesem Sinne wurde ebenfalls auf dieser Seite der Kirche ein Brunnen errichtet, der vor einer übermäßigen Menge Wasser kapitulieren muss und beständig am Überlaufen ist.

Ebenso zeigen mehrere Schilder am und um das Gebäude den Leitspruch Nikolaikirche – Offen für alle, der das Gotteshaus schließlich zu einem politischen Versammlungsort werden ließ. Ein Besuch des Kirchhofs lohnt sich auch abends, wenn mit Einbruch der Dunkelheit innerhalb von drei Stunden nach dem Zufallsprinzip Lichtsteine angeschaltet werden, bis sich fast 150 von ihnen zu einer symbolischen Montagsdemonstration zusammengefunden haben.

Gegenüber der Nikolaikirche befindet sich die Alte Nikolaischule (–>). Die erste weltliche Schule der Stadt hatte an dieser Stelle über 350 Jahre ihren Sitz. Zu ihren berühmtesten Schülern gehörten der Philosoph und Wissenschaftler Gottfried Wilhelm Leibniz und der Komponist Richard Wagner. Der Unterricht ist längst eingestellt, die historische Schule beherbergt heute u. a. ein Gasthaus, das Antikenmuseum der Universität Leipzig und eine Ausstellung über den jungen Wagner.

> Nikolaikirchhof 3, Tel. 1245380, www.nikolaikirche.de, geöffnet: Mo.–Fr. 11–18, Sa. 11–16, So. 10–14.30 Uhr, kostenlose öffentliche Führungen Di./Do./Fr. 17 Uhr

Nikolaikirche – offen für alle

Wer auf friedlichem Wege etwas verändern will, braucht einen langen Atem. Bereits 1982 werden in der Nikolaikirche Montagsgebete abgehalten. Die Zusammenkünfte für den Frieden und gegen das Wettrüsten im Kalten Krieg werden jedoch zunächst nur mäßig besucht.

1986 lässt Pfarrer Christian Führer Schilder mit der Aufschrift „Nikolaikirche – Offen für alle“ am Gotteshaus anbringen. In den folgenden Jahren erhalten die Gebete mehr und mehr Zulauf, da sie einen ungezwungenen Gedankenaustausch ermöglichen. Staatlichen Behörden ist die zunehmende Politisierung ein Dorn im Auge.

Ab Mai 1989 werden an Montagen die Zufahrtsstraßen zur Kirche, später sogar die Autobahnabfahrten nach Leipzig, großräumig kontrolliert und abgeriegelt. Woche für Woche kommt es bei den Friedensgebeten zu Verhaftungen, trotzdem zieht es immer mehr Menschen zur Nikolaikirche. Zunehmend finden nun auch Aktionen auf dem Kirchhof statt.

Auch in den Botschaften der BRD in Polen, der ČSSR und in Ungarn kommen in diesem Sommer DDR-Bürger und -Bürgerinnen zusammen. Im September wird Zehntausenden die Ausreise in den Westen ermöglicht.

Am 25. September, es ist die ersteMontagsdemonstration, gehen mehr als 5000 Menschen über den Ring zur „Runden Ecke“, dem Sitz der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit.

Eine Woche später sind bereits viermal so viele Menschen auf der Straße. „Stasi raus“ oder „Reisefreiheit statt Massenflucht“ steht auf ihren Transparenten, sie fordern eine demokratische Erneuerung der DDR. Auch am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der DDR, wird trotz strikten Verbots demonstriert, es kommt zu zahlreichen Festnahmen. Uniformierte schlagen auf wehrlose Menschen ein und transportieren sie in Lastwagen ab.

Zwei Tage später werden in der Stadt Tausende Polizisten und NVA-Soldaten zusammengezogen. Nach dem Friedensgebet wird in der Nikolaikirche der Aufruf der sogenannten Leipziger Sechs – unterschrieben vom Theologen Peter Zimmermann, dem Kabarettisten Bernd-Lutz Lange, von Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und drei Sekretären der SED-Bezirksleitung – verlesen, der friedlichen Dialog fordert und sich gegen Gewalt ausspricht. Bis zu 100.000 Menschen schließen sich der folgenden Demonstration an.

Statt Steinen und Knüppeln tragen sie Kerzen mit sich – nicht eine Fensterscheibe geht zu Bruch. „Mit allem haben wir gerechnet“, wird Horst Sindermann, damals Vorsitzender des DDR-Ministerrats, später sagen, „nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Sie haben uns wehrlos gemacht.“ Als der friedliche Zug den Hauptbahnhof erreicht, werden die Einsatzkräfte abgezogen. „Wir sind das Volk“, hallt es durch die Straßen.

In den folgenden Wochen machen immer mehr Menschen ihrem Unmut Luft. Am 6. November sind bei der größten Montagsdemonstration 400.000 Demonstranten aus ganz Ostdeutschland auf den Beinen. Aber auch in anderen Teilen der Republik hat die „Friedliche Revolution“, angestoßen von den Ereignissen in Leipzig, längst ihren Lauf genommen. Drei Tage darauf fällt in Berlin die Mauer.

Im Dezember wird im Anschluss an eine Demo die „Runde Ecke“ (–>) besetzt, ein Bürgerkomitee überwacht die sichergestellten Stasi-Unterlagen.

Als im März 1990 die letzte Montagsdemonstration stattfindet, hat sich der Slogan der Massen längst gewandelt. „Wir sind ein Volk“, rufen sie, ein halbes Jahr später ist die Wiedervereinigung besiegelt.

{3} Augustusplatz *** [E3]

Nach dem Rückbau der Stadtbefestigung Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dieser östlich der historischen Altstadt gelegene Platz zu einem zentralen Ort des Leipziger Stadtlebens. Rasch gesellten sich neue Gebäude zur hier befindlichen Universitätskirche St. Pauli (Paulinerkirche). Mit dem Neuen Theater und dem alten Bildermuseum war er bereits um 1900 zu einem kulturellen Zentrum der Stadt geworden.

Heute fällt es schwer, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, denn der Zweite Weltkrieg ließ kaum einen Stein auf dem anderen. Was die Bomben verschonten, fiel den städtebaulichen Maßnahmen zu DDR-Zeiten zum Opfer, deren tragischer Höhepunkt die Sprengung derPaulinerkirche und des Augusteums war, dem alten Hauptgebäude der Universität.

2013 wurde der Campus Augustusplatz {8} fertiggestellt, in dessen Gestaltung die Formen der abgerissenen Gebäude einbezogen wurden. Im Zusammenspiel mit der Oper {5}, der ehemaligen Hauptpost, dem Neuen Gewandhaus {6} und dem City-Hochhaus {7} ballt sich am Augustusplatz nun in beeindruckender Weise herausragende Architektur. Die Hauptpost stand mehrere Jahre leer, 2018 wurde eine grundlegende Umgestaltung des Komplexes abgeschlossen, der nun Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und ein Hotel beherbergt.

Im Gedenken an die deutsche Wiedervereinigung wurde 2009 auf dem Platz, am südlichen Ende der Goethestraße, ein Denkmal enthüllt. Die Demokratieglocke, ein etwa 1 m hohes, goldenes Ei, läutet jeden Tag zweimal: Einmal um 17.15 Uhr, zu diesem Zeitpunkt begannen damals die Montagsdemonstrationen, und ein weiteres Mal zu einer zufälligen Uhrzeit.

{4} Krochhochhaus * [E3]

Auch wenn es heute vom benachbarten City-Hochhaus {7} deutlich überragt wird, ist das Krochhochhaus an der Goethestraße das erste seiner Art in Leipzig gewesen. Sein herausragender Mittelbau wurde dem berühmten venezianischen Uhrenturm „Torre dell’Orologio“ nachempfunden.

Die Inschrift an der Spitze des Leipziger Baus, „omnia vincit labor“ („Arbeit besiegt alles“), haben sich die beiden Glockenmänner ganz besonders zu Herzen genommen. Seit dem Jahr 1928 verrichten sie nun schon ohne Unterbrechung weit oben über dem Augustusplatz {3} ihren Dienst. Immer zur vollen Stunde schlägt der rechte Glockenmann auf die große, jede halbe Stunde der linke auf die mittlere Glocke – die kleinste Glocke wird alle 15 Minuten von innen angeschlagen – eine Pause ist nicht in Sicht.

{5} Oper ** [E3]

Eine über 300-jährige Geschichte, kein eigenes Orchester, aber viele gute Freunde. Die Leipziger Oper, eines der ersten bürgerlichen Musiktheater Europas, arbeitete erstmals 1766 mit dem Gewandhausorchester zusammen. Eine Kooperation mit weitreichenden Folgen, werden doch heute alle Stücke vom befreundeten Orchester begleitet. Mittlerweile liegen sich die beiden Spielstätten der Partner direkt gegenüber.

Die Oper zog 1868 vom Brühl {16} in das Neue Theater am Augustusplatz {3}. Auf dem Spielplan standen damals v. a. die Werke des gebürtigen Leipzigers Richard Wagner. 1878 wurde im Leipziger Opernhaus Wagners „Ring“-Tetralogie gegeben, die erste Aufführung des Zyklus außerhalb des Bayreuther Festspielhauses.

Bis 1890 hatten bereits so herausragende Dirigenten wie Anton Seidl, Arthur Nikisch und Gustav Mahler in Leipzig gewirkt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts öffnete sich das Haus zunehmend für zeitgenössische Werke, sodass es zu vielen wichtigen Erst- und Uraufführungen kam, darunter u. a. „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (1930) von Bertolt Brecht und Kurt Weill.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde anstelle des zerstörten Theaters ein neues Opernhaus errichtet, das 1960 mit Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ eingeweiht wurde. In der Zwischenzeit gastierte die Oper im Haus Dreilinden, einem ehemaligen Varietétheater im Stadtteil Lindenau.

Das mächtige Gebäude am Augustusplatz lehnt sich in seinem Grundriss an die spätklassizistischen Formen des Vorgängers an. Es war der erste und größte Theaterneubau der DDR-Geschichte und weist dementsprechend viele repräsentative Elemente auf. Über jedem Erdgeschossfenster sind Verzierungen angebracht, die neben zahlreichen Symbolen aus dem musischen Bereich auch Hammer, Zirkel und Ährenkranz, die Elemente des Staatswappens der DDR, zeigen. Im Opernsaal befand sich neben der Intendanten- auch eine Staatsratsloge.

Die Politloge blieb nach der Wende über sieben Jahre lang gesperrt. In dieser Zeit gelang es dem damaligen Intendanten Udo Zimmermann, Leipzig in der wiedervereinigten Opernlandschaft einen Namen zu machen.

Zur Oper Leipzig gehört neben dem Sängerensemble, dem Opernchor und dem Leipziger Ballett auch die Musikalische Komödie (–>), die im Haus Dreilinden, dem kriegsbedingten Ausweichort der Oper, ihren Sitz hat.

> Augustusplatz 12, Tel. 1261261, www.oper-leipzig.de

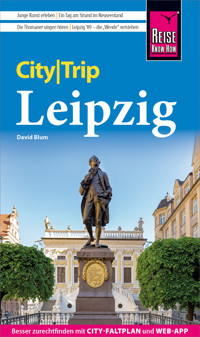

Die Spielstätte der Oper Leipzig, des drittältesten Musiktheaters Europas (030lz Abb.: Oper Leipzig © Andreas Birkigt)

{6} Neues Gewandhaus *** [E4]

Wenn hinter der großen Glasfassade des Gewandhauses abends die Lichter angehen, dann strahlt der „Gesang vom Leben“, so nämlich heißt das monumentale Deckengemälde von Sighard Gille, das dann sichtbar wird, eindrucksvoll auf den Augustusplatz. Das mehrteilige Kunstwerk zieht sich mit der Abbildung eines Orchesters, dem „Lied der Stadt“ und dem „Lied des Glücks“, aber auch den „Mächten der Finsternis“ über die verschiedenen Foyers und deutet bereits an, dass es in diesem kubischen Bau festlich, aber auch mit dem nötigen Ernst zugeht.

„Res severa est verum gaudium“ – wahre Freude ist eine ernste Sache. Dieser Spruch des römischen Philosophen Seneca zierte schon den Konzertsaal des ersten Gewandhauses am Gewandgäßchen. Bereits 1743 hatten sich in Leipzig einige Adlige und Bürger zu einer musikalischen Gesellschaft zusammengeschlossen und die ersten Großen Concerte veranstaltet. Da sich die Aufführungen immer größerer Beliebtheit erfreuten, zogen die Musiker bald ins Messehaus der Tuchmacher um und machten sich als Gewandhausorchester einen Namen.

Im 19. Jh. begann das Orchester nicht nur das musikalische Programm in der Thomas- und der Nikolaikirche zu gestalten, sondern ging auch noch eine bis heute haltende Kooperation mit der Oper {5} ein. Etwa 100 Jahre nach den ersten Auftritten in der Innenstadt prangte der lateinische Leitspruch am Eingangsportal eines neuen Konzerthauses im Musikviertel {40}. Das erste Gewandhaus war dem steigenden Besucherandrang schlicht nicht mehr gewachsen gewesen.

Der Zweite Weltkrieg machte das Orchester obdachlos. Sowohl das Theaterhaus, in dem die Opernaufführungen stattfanden, als auch das Zweite Gewandhaus, auf dessen Grundstück heute das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität, der Glasbau gegenüber der Bibliotheca Albertina {39}, steht, waren schwer beschädigt und nicht wieder aufgebaut worden. Mehrere Jahrzehnte musste nun in der Kongresshalle am Zoo {52} musiziert werden, ehe Kurt Masur, der damalige Kapellmeister, 1977 am Augustusplatz, direkt gegenüber der Oper, den Grundstein für einen Neubau legen konnte.

Im großen Saal des nunmehr dritten Gewandhauses sind fast 2000 Sitzplätze wie in einem antiken Amphitheater um das Künstlerpodium herum angeordnet, sodass sich keine zu großen Entfernungen zu den Musikern ergeben. Das Orchester zählt bis heute zu den renommiertesten weltweit. Neben dem unverwechselbaren Klang wird v. a. die Spielfreude gelobt, die sich mit einer Ernsthaftigkeit in der Musizierhaltung verbindet. Wahre Freude ist eben eine ernste Sache, so steht es auch an der Orgelempore über dem Orchester.

> Augustusplatz 8, Tel. 1270280, www.gewandhaus.de. Führungen (8 €) werden im Spielplan angekündigt.

> Im Gewandhaus befindet sich das Gourmetrestaurant Stadtpfeiffer (–>).

{7} City-Hochhaus ** [D4]

„Uniriese“, „MDR-Turm“ oder „Weisheitszahn“ – das Hochhaus im Osten der Innenstadt hat viele Namen. Wie gut, dass man nie danach fragen muss, ist das höchste Gebäude der Stadt doch von überall her gut zu sehen.

Das City-Hochhaus entstand zwischen 1968 und 1972 im Zuge der Modernisierung des Campus-Geländes am Augustusplatz {3}. Das von Hermann Henselmann, einem der prägendsten Architekten der DDR, entworfene Sektions-Hochhaus – in der DDR wurden die Fakultäten als „Sektionen“ bezeichnet – war mit 142,5 Metern bei seiner Fertigstellung das höchste Hochhaus Deutschlands.

Die ursprüngliche Funktion des Hochhauses kommt auch in seiner Form zum Ausdruck, wurde sie doch einem aufgeschlagenen, aufgestellten Buch nachempfunden. Mit etwas Fantasie lässt sich aber auch ein einsam am Rande der Innenstadt aufragender Zahn darin erkennen.