5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Hay momentos breves en la vida que nos definen para siempre. Esos que quedan impregnados en la memoria por su altísimo contenido emocional. Situaciones extremas, mágicas que nos sacan lágrimas sonriendo. Esas historias que solo las saben pocos pero que las entienden todos. Pequeñas piezas de un rompecabezas imposible, hecho a ciegas que construyen nuestra verdadera esencia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Laperuta, Hernán Leonardo

Relatos esenciales / Hernán Leonardo Laperuta. - 1a ed - Córdoba : Tinta Libre, 2024.

116 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-983-4

1. Cuentos. 2. Relatos. 3. Relatos Personales. I. Título.

CDD 808.883

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2024. Laperuta, Hernán Leonardo

© 2024. Tinta Libre Ediciones

Índice

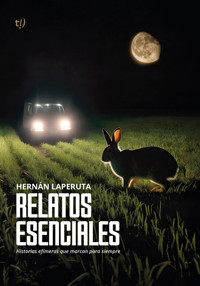

El diablo en la luna Pág. 11

El mexicano pistolero de hilo Pág. 17

La liebre y el hombre Pág. 29

Cumpleaños en Glew Pág. 35

Mónica en el borde de la pileta Pág. 41

Siete pisos Pág. 49

Forasteros en Bonifacio Pág. 57

Campeones inesperados Pág. 65

Los cuerpos se cuentan fríos Pág. 75

Padrino sabio Pág. 83

Empanadas de carne sonrientes Pág. 87

Evatest mata robo Pág. 93

Protagonista en el desierto Pág. 99

Los mellizos Pág. 107

Coda Pág. 111

Relatos esenciales

El diablo en la luna

Mi familia es pequeña. Soy hijo único. Cuando tenía solo seis años, vivía con mis padres y mi abuela. En mi familia directa éramos solo cuatro. El matrimonio de mis padres ya no daba para más. Agotados y desgastados por varias experiencias negativas, sumadas a la presencia constante y desubicada por momentos de mi abuela, tomaron la decisión de separarse. Las peleas por las noches mientras yo lloraba asustado en los brazos de mi abuela eran tremendas, violentas, verbalmente agresivas y claramente definitivas.

La decisión llegó antes de las fiestas. La de 1982 sería nuestra última Navidad juntos. Mi abuela no estaba, se había ido a dormir temprano, calculo que para no molestar o porque mi viejo se lo había pedido. Solos los tres, en la mesa navideña. La Navidad más triste y solitaria de mi vida. La tensión se cortaba con un cuchillo. Comimos algo y abrí unos regalos. Debe ser la única Navidad de la que no recuerdo bien qué me regalaron, solo recuerdo un maldito autito a control remoto.

En mi casa siempre había música. Mi viejo tenía un millón de discos y en cualquier reunión o fiesta se escuchaba desde temprano a Willie Nelson, Los Chalchaleros o algún jazz. Pero no esa noche. Esa noche había silencio. Solo se escuchaban los grillos del verano en el jardín de nuestro primer piso en Belgrano. Cri, cri, cri, cri. Recuerdo que hasta la luz era tenue. Cuando había fiestas en casa, todo era color y brillo, pero esa noche no, ni el arbolito brillaba y tampoco tenía luces. El clima era un fiel reflejo de lo que le pasaba a mi familia. Para colmo, y como remate final, ese año había descubierto que mis padres eran Papá Noel.

Llegó la hora del brindis. Los tres levantamos la copa y mi viejo dijo: “Feliz Navidad”. Pero la palabra “Navidad” salió entrecortada y atragantada. En un instante, mi viejo bajó la copa, se levantó de la mesa y se fue a su habitación. Cerró la puerta detrás de sí.

Mi mamá me dio un beso y se fue a lavar los pocos platos, también con los ojos vidriosos. Me quedé jugando solo en el living en silencio con el maldito autito a control remoto. El único sonido que se escuchaba era el del motor del autito y los grillos de fondo más fuertes que nunca. Cri, cri, cri, cri.

El autito giraba alrededor de la mesa ratona de vidrio del living y chocaba contra el zócalo de la ventana que daba al jardín. La cortina estaba cerrada. Del otro lado había un hermoso pulmón de manzana, verde, con parrilla y canteros llenos de azaleas que habían sido testigos de miles de juntadas y fiestas alegres.

Durante el día era hermoso, rodeado de edificios y reflejos de ventanas multicolores. Pero de noche era muy oscuro y me daba bastante miedo. No me gustaba mirar detrás de la cortina cuando era de noche. Siempre me imaginaba algún monstruo, un ladrón o algo esperando del otro lado. Era un efecto parecido al terror de mirar detrás de la cortina del baño. Entonces, cuando el auto chocaba contra la cortina, corría rápido y lo sacaba de ese lugar para no tener que moverla.

Estaba nervioso, sabía que algo malo estaba pasando. Sabía que mis viejos se separaban, pero no entendía lo que significaba. Hoy estaban en casa juntos en Navidad y yo jugando con mis regalos, pero algo no estaba bien. Había una energía mala, algo que estaba mal. La falta de música, de mi abuela, de gente, de fiesta. Solo se escuchaba el ruido de mi autito, los platos de mi vieja y los grillos. Los grillos cada vez más fuertes. Cri, cri, cri, cri, cri, cri.

Yo seguía jugando, pero sin querer pisé el auto y se dobló un poco una de las ruedas. No sabía cómo arreglarlo y ya no doblaba más ni respondía al control remoto. Por eso decidí hacer lo que hacía siempre: llevárselo a mi viejo para que me lo arreglara. Mi papá arreglaba todo, era como mi héroe. Le dabas un destornillador y te hacía un helicóptero ruso. ¿Cómo no me iba a arreglar mi autito nuevo?

Corrí por el pasillo y sin golpear abrí la puerta de su cuarto. La luz de su mesa estaba apagada, solo estaba prendida la del lado de mi vieja. Había mucho olor a cigarrillo y el cenicero junto a mi viejo estaba lleno de colillas. Empecé a hablar y dije: “Papá, ¿podrías arreglarme el…?”. Pero no pude terminar de decir autito. Le miré la cara a mi viejo y vi a otra persona; ese no era mi papá. El hombre fuerte, seguro, duro de emociones, prolijo, listo para ayudarme. Estaba con la mirada perdida, la cara roja y mojada de lágrimas, los ojos enrojecidos sin anteojos, la boca torcida como haciendo un puchero enorme y se sacudía en espasmos de llanto y desconsuelo.

Yo me reí sintiendo que me estaba haciendo una broma. No conocía esa cara. Nunca había visto llorar a mi viejo. No sabía cómo se veía esa expresión, la expresión de que las cosas estaban muy mal. Mi sonrisa se fue desdibujando y transformando en un gesto de tristeza y asombro. Mi viejo giró dándome la espalda en la cama y me dijo: “Ahora no, Hernancito, en un rato voy”. “Sí, papá”, le contesté.

Salí del cuarto como entrando en otra dimensión. Una dimensión donde nada iba a ser igual desde ese momento. No solamente Papá Noel no existía más, sino que una columna de mi casa de seguridad estaba colapsando y la otra estaba fumando y lavando los platos entre lágrimas en la cocina. Todo se derrumbaba. Se terminaba. Era en serio, se iban a separar, me iba a quedar solo en casa sin mi papá. Lo iba a ver solo los sábados y disfrutar más que nunca, pero por culpa del abandono. No entendía bien por qué lloraba mi viejo; tiempo después entendí que era por mí, por su sueño de familia roto. Caminé desconsolado por el pasillo con mi autito, nadie lo había arreglado ni lo iba a arreglar. Como todo lo que me estaba pasando.

Cuando llegué al living, lo tiré al piso con bronca. El auto patinó y se metió debajo de la cortina de la ventana. Como en un trance, caminé hacia el autito decidido a mover la cortina. Decidido a abrirla de par en par y ver, del otro lado, zombis, monstruos, ladrones, asesinos; no me importaba. El monstruo en mi cabeza era más real y me daba más miedo que aquella inverosímil posibilidad. Agarré la cortina fuertemente con las manos. Me detuve un segundo; quizás era todo mentira, quizás al día siguiente mis viejos se arreglarían y estaría todo bien, quizás era solo una pelea más. En ese instante me di cuenta de algo. Los grillos. Los grillos estaban en silencio, y en ese silencio podía escuchar los sollozos de mi papá en su cuarto y de mi vieja en la cocina, pero ya sin el cri, cri, cri molesto. Solo silencio. Cómo me molestan los silencios.

Con furia por todo lo que estaba pasando, abrí la cortina de un solo tirón. Nada. Solo oscuridad. Las luces del jardín, apagadas como si nadie estuviera en casa para nuestra Navidad. Pero las luces de los balcones del edificio de enfrente mostraban familias que disfrutaban. Niños que jugaban, arbolitos cargados de luces. Gente que charlaba, bailaba, tomaba champaña, se besaba. Imágenes que en ese momento me quedaban muy lejanas. La ventana se había convertido en una tele que me mostraba un mundo irreal, inalcanzable, pero que alguna vez había existido.

Me quedé sentado en el suelo, mirando la ventana con la frente apoyada en el vidrio, subiendo la mirada piso por piso con envidia por no poder estar ahí. Al llegar al último piso, noté que la luna salía muy llena en un cielo sin nubes, por encima de la terraza del edificio. Pero una silueta se cortaba con la luna y se asomaba por la cornisa. Era un torso, una cabeza y dos cuernos. Mi mirada se fijó en esa silueta que parecía mirarme fijo. Esperé a que se moviera, quizás algún vecino había subido a la terraza a tirar una cañita voladora, un niño con un disfraz… algo. Pero no. La silueta se quedó inmóvil.

No podía entender lo que era. ¿Algo de la terraza que tenía esa forma y nunca había visto? La silueta seguía ahí como un demonio, observando, sintonizando y alimentándose de la bronca y la tristeza de la separación de mis padres. Un devorador de grillos, de llantos y desconsuelos, recortado en la luna de diciembre. Un generador de silencios tristes.

Cerré la cortina con mucho miedo. Por un instante, pensé que lo había imaginado (al día de hoy todavía lo pienso). Volví a mirar para ver si aún estaba ahí, pero se había ido.

Mi papá apareció radiante por la puerta del living, sonriendo (claramente, hacía un esfuerzo descomunal), y dijo: “Dame, Nachito, que te arreglo el auto”. Nos sentamos a diagnosticar el problema juntos. Por la cocina apareció mi vieja con un pote de telgopor. “¿¡Quién quiere helado!?”, dijo. Y ahí nomás, como si no pasara nada, nos sentamos a la mesa algo más relajados a comer cucuruchos de Freddo. Era la última vez que comeríamos helado juntos por mucho tiempo. Pero en ese momento no parecía importar. “¿De qué gusto querés, Hernancito?”. Me quedé en silencio y me di cuenta de algo. Los grillos. Los grillos habían vuelto a cantar. Cri, cri, cri, cri.

El mexicano pistolero de hilo

Hace tan solo unos meses, una alumna mía de dieciséis años, Camila, sacó un sobresaliente en una prueba redifícil de ciencias. Ella no había podido aprobar casi ninguna evaluación durante el año y estaba muy frustrada, a veces lloraba. Se notaba que estaba con alguna situación en su casa y esto se veía reflejado en lo que hacía. Su frustración también era la mía. Al ver ese sobresaliente, me puse muy feliz y lo festejé. Hice algo poco común y le mandé un WhatsApp para felicitarla.

Ella subió al laboratorio con un par de amigas, muy emocionada. Le di la prueba y nos dimos un abrazo de alegría compartida. Le dije: “Te felicito, estoy orgulloso de vos. ¿Viste que podías? ¡El trabajo dio frutos!”. Se puso a llorar, me agradeció y se fue con las amigas al recreo. Yo me quedé solo y, de golpe y sin aviso, se me empezaron a caer las lágrimas. No sabía bien el porqué, ya que estaba muy feliz por el logro de mi alumna. Pero después me acordé del mexicano pistolero de hilo.

Cuando era solo un niño de seis años, nos mudamos de Palermo a Belgrano. El departamento era mucho más grande, pero estaba en reparaciones y quedaba más lejos de mi colegio. Tanto para ir como para volver, tenía un viaje de casi una hora en micro. Llegaba muy cansado, mareado y a veces descompuesto. Entonces, mis padres tomaron la difícil decisión de cambiarme de colegio a uno más cercano. Supuestamente, era para bajar el estrés del viaje, pero se le sumó el de tener más de cien compañeritos nuevos en la división A de segundo grado.

Muy tímido, con un nivel académico justo, me costaba mucho hacer amiguitos en el aula. Pero, por suerte, y gracias a mis domingos de fútbol en mi quinta de Glew con mis amigos futboleros de la villa, podía defenderme bastante bien con la pelota en el patio; esa jungla de cemento donde uno tiene que hacer socios estratégicos para no quedar aislado o pertenecer a algún grupo disidente separatista. Enseguida me destaqué como defensor, metí un par de goles y ya era parte de los equipos de fútbol de A contra B.

Parecía que la cosa venía repuntando, pero mis viejos no tuvieron mejor idea que separarse. Y me pegó el combo letal aniquilador de inteligencias emocionales: mudanza más colegio nuevo más divorcio. Me quedé con mi vieja y mi abuela en casa, y mi papá se fue a vivir solo a un departamento, donde lo veía todos los fines de semana (solo los fines de semana). No los culpo. Sé que fue duro para los dos. Nada ocurre porque sí y, por las peleas que se escuchaban a la noche mientras yo lloraba abrazado a mi abuela por el miedo, creo que fue mejor que se separaran.

Pero bueno, me empezó a pasar factura. Algo en mí se rompió un poquito. Me desordené. Empecé a tener problemas en el colegio. Me iba mal en lengua y matemática, mi letra era ilegible y mis cosas estaban siempre desordenadas y desprolijas. Mis notas estaban bajas y mi autoestima también. Ya ni el fútbol de los recreos me conectaba y solía pasarlos solo jugando a la bolita, las figus para pegar de cine o inventando historias.

Mis maestras en general eran amorosas, pero yo estaba hecho un desastre. Ni siquiera en música y en arte podía expresarme. Sobre todo, en arte plástica sentía que era malísimo. Veía o sentía que todos los demás eran mejores que yo y que mis dibujos parecían hechos por un perro ciego. Encima, todos traían los materiales a full y yo era muy desbolado. No anotaba las cosas en el cuaderno de comunicaciones o me lo olvidaba, y mi vieja, bueno, hacía lo que podía.

Los fines de semana iba a lo de mi viejo. Con él íbamos al cine, a comer y, a la noche cuando me quedaba a dormir, armábamos juntos maquetas o modelos de aviones de guerra. Bueno, él lo hacía mientras yo lo miraba. Mi viejo podía hacer cualquier cosa con sus manos. Armaba y pintaba esos modelos como si lo hubiera hecho toda su vida. Un día, como no me quería/podía comprar el barco pirata de los Playmobil (mi juguete fetiche de la infancia), mi papá me armó un fuerte de madera. ¡Le llevó un montón de tiempo, pero estaba espectacular! Con puerta que bajaba y subía, tenía cuatro torres y era hermoso.

Además, mi viejo podía arreglar todo. Él sacaba su caja de herramientas y solucionaba cualquier problema del baño, la cocina, el calefón, el lavarropas, los muebles, el televisor, el jardín, todo. Medio MacGyver era mi viejo. Rara vez vi a alguien que trabajase en mi casa en esos rubros. Siempre estaba él los sábados arreglando algo mientras escuchaba Los Chalchaleros a todo volumen.

Yo, como ya dije, no podía arreglar nada de lo que me estaba pasando. Siempre lo ayudaba, le pasaba las herramientas, pero no aprendí a hacer nada con las manos. Siempre fui malísimo. ¡Pero ya de grande aprendí! Aprendí a no hacerme mala sangre. Por eso hoy llamo al plomero para que cambie el cuerito. Cuando era chico no, eso me daba directo en la autoestima. Encima, mi viejo no era de querer enseñarme o decirme: “Dale, hacelo de nuevo, no te preocupes, a ver…”. Era más de la escuela de: “Dejámelo a mí, no puedo creer que no te salga, a ver, dame”. Una vieja escuela de abuelo militar.

Bueno, uno va haciendo malabares con las pelotas que le tocan, y yo tenía un par de fuego y otras cubiertas de vaselina. Me fui apagando. Por más que mis abuelos y mis viejos hicieron lo mejor para que no me faltara afecto, las largas horas en el colegio se sentían oscuras y solitarias. Y, encima, nada me salía muy bien que digamos.