9,99 €

Mehr erfahren.

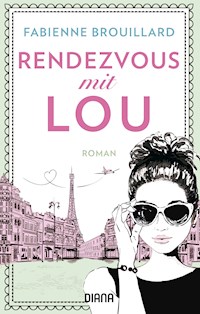

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Abserviert. Dabei hatte Lou gedacht, endlich auf die Pariser Sonnenseite des Lebens zu wechseln. Mit Olivier und einem erfolgreich abgeschlossenen Journalistikstudium. Und dann so was: Die Noch-Ehefrau ist schwanger, und zwar von Olivier. Klar, dass Lou rotsieht. Sie hätte nur nicht in aller Öffentlichkeit mit Petits Fours werfen sollen ...

Zwei Wochen bleiben ihr, um zu beweisen, dass sie eine gute Verliererin und eine noch bessere Journalistin ist. Denn bis dahin muss sie ihren Schmerz besiegt und ein Exklusivinterview mit dem medienscheuen Frédéric d’Arambault ergattert haben.

Die Zeit läuft, und Lou muss unbedingt gewinnen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Der Roman

Die Journalistik-Studentin Lou steht kurz vor dem Uniabschluss, sieht einer großen Karriere entgegen und ist verliebt. Blöd nur, dass sich Olivier, ihr Liebhaber und Dozent, Hand in Hand mit seiner plötzlich schwangeren Ehefrau in der Öffentlichkeit zeigt. Lou sieht rot. Vor laufenden Kameras beschimpft sie den Mann ihrer Träume und bewirft die Ehefrau mit Petits Fours. Prompt präsentiert ihr die Hochschulleitung die Quittung: Entweder Lou verschafft sich ein Interview mit dem medienscheuen IT-Magnaten Frédéric d’Arambault, oder sie fliegt ohne Abschluss von der Uni. Typisch Lou, dass sie gleich eine verrückte Idee in die Tat umsetzt, um schnellstmöglich an Frédéric heranzukommen. Und typisch Frédéric, dass er ihre Pläne durchkreuzt.

Die Autorin

Fabienne Brouillard ist in Nordfrankreich geboren und aufgewachsen. Bereits mit zehn Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die deutsche Sprache. Seitdem wohnen zwei Seelen in ihrer Brust, die ihr typisch französische Geschichten in deutscher Sprache zuflüstern. Nach einem Philologie- und Pädagogikstudium in Lille und Mannheim zog sie nach Karlsruhe, wo sie seitdem lebt und für einen großen Dolmetscher- und Übersetzerverband arbeitet. Rendezvous mit Lou ist ihr erster Roman.

FABIENNE BROUILLARD

RENDEZVOUS

mit

LOU

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 07/2019

Copyright © 2019 by Diana Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Katja Bendels

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach Design, München

Umschlagmotive: © shutterstock / OlgaAngelloz /

SonyaDehartDesign.com / EiffelturmFlieger /

Iuliia Stepashova / Laifalight / Millena

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

e-ISBN 978-3-641-23571-0V002

www.diana-verlag.de

Soll die Liebe unvergesslich sein,

so müssen sich vom ersten Augenblick an

Zufälle auf ihr niederlassen wie die Vögel

auf den Schultern des Franz von Assisi.

MILAN KUNDERA

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins

Für Jürgen.

In Liebe und Dankbarkeit.

Du fehlst und wirst nie aufhören zu fehlen.

1

Mieses Karma oder falsches Parfum?

Jede Wirkung hat eine Ursache. Oder, wie mein Großvater es auszudrücken pflegt: Zu jedem Fettnäpfchen gehört ein Fuß zum Hineintreten. Ich fürchte, er kam durch mich zu dieser Lebensweisheit. Ich bin nämlich eine Fettnäpfchen-Sammlerin. Folgendes möchte ich jedoch von vorneherein betonen: Ich will immer nur Gutes! Aber dann kommt mir allerlei dazwischen: mein Temperament, die Schwerkraft, die Gesetzmäßigkeit der Himmelsgestirne, die unberechenbare Wirkung von bewusstseinsverändernden Substanzen, meine Unfähigkeit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht hinnehmen möchte, und – etwas, das viel zu oft unterschätzt wird – die quasi magische Anziehungskraft von Fettnäpfchen auf einen unschuldigen Fuß. Ich muss mich korrigieren: Fettnäpfchen-Sammlerin ist nicht der geeignete Ausdruck. Ich bin in Wahrheit eine Fettnäpfchen-Schöpferin. Ich trete nicht nur hinein, ich bereite sogar das Terrain vor! Alles Weitere werden die einen Schicksal, die anderen logische Konsequenz nennen. Meine Freundin Virginie, von Beruf Pariser Fashionista, nennt das Karma.

»Karma ist wie Parfum«, sagt sie mir immer. »Wenn du das falsche Parfum trägst, passieren dir die falschen Dinge.« Zur Veranschaulichung ihres Lebensmottos hat sie in ihrem Flur ein Plakat aus den Achtzigern hängen, das ein Deospray mit folgendem Slogan bewirbt: Quand vous le portez, tout peut arriver! Wenn man diesen Duft trägt, kann einem also alles passieren. Ich weiß nicht, ob mein Parfum richtig oder falsch ist, aber ich habe auf jeden Fall die gleiche Wirkung. Sobald ich die »Bühne« betrete, kann man für nichts mehr garantieren. Was aber an diesem Sonntagnachmittag im Mai passierte, als ich die Bühne meiner Hochschule betrat, setzte eine Kettenreaktion in Gang, die alles Dagewesene in den Schatten stellte und kosmische Dimensionen annahm. Als ich um vierzehn Uhr durch die Tür trat, war ich eine erfolgreiche, glücklich liierte Studentin, welche die Leichtigkeit des Seins zur Lebensphilosophie auserkoren hatte. Nur knapp vier Wochen später sitze ich nun heulend im Badezimmer meines Großvaters und frage mich, wie so unterschiedliche Dinge wie ein Tablett mit Petits Fours, ein misslungener Einbruch, ein frankophiler Japaner, ein romantischer Tango am Seineufer und ein hinterhältiger Herzensbrecher mich in dieses Häufchen Elend verwandeln konnten. Mein Studium ist weg, mein Herz gleicht einem Scherbenhaufen, und mit der Leichtigkeit des Seins wird es bald in jeder Hinsicht vorbei sein. So viel zur Magie des Fettnäpfchens. Mittlerweile frage ich mich, ob nicht ich vor circa dreizehn Milliarden Jahren für den Big Bang verantwortlich gewesen bin. Wahrscheinlich wollte ich nur das Licht einschalten, und dann …

Wie meistens in solchen schicksalhaften Geschichten hatte alles unendlich gut angefangen. Ich hatte anderthalb Jahre zuvor die Wettbewerbsprüfung für die Aufnahme am IFJ, dem Institut de Formation des Journalistes, in Paris mit Bravour bestanden und war kurz darauf meiner großen Liebe begegnet. Seitdem schien alles möglich. Ich hatte das berauschende Gefühl, mich mit jedem Tag meinem Zenit ein Stück weiter zu nähern. Und an diesem Nachmittag erfreute ich mich bester Laune, als ich die altehrwürdigen Räume der Hochschule betrat. Ich blickte um mich und fühlte mich an einen Satz erinnert, den man Oscar Wilde zusprach: »Ich brauche den Luxus. Auf das Notwendige kann ich gern verzichten.«

Zweifelsohne war Oscar Wilde ein wahrer Kenner der Pariser Seele. Und des IFJ! Diesem Motto getreu würden wir vermutlich ein weiteres Jahr auf die neuen ergonomischen Stühle warten müssen. Dafür kamen die Canapés und Petits Fours, die heute herumgereicht wurden, von Fauchon, der Hochburg der Pariser Gastronomie, ebenso wie der Champagner. Man konnte den premier ministre schließlich nicht mit billigem Mousseux abspeisen. Sandrine Chauvet, unsere Leiterin, hatte Oscar Wildes Aphorismus nicht nur bestens verinnerlicht, sie hatte ihn sogar zur Hochschulphilosophie erhoben, und aus ihrem Mund klang er eher wie: »Mach aus der Not eine Tugend.« Das IFJ galt seit jeher als eine der besten Journalistenschulen Frankreichs. Das alte Herrenhaus, in dem die Schule seit ihrer Gründung untergebracht war, verströmte den Glanz früherer Zeiten: Schnörkel und Gold überall, wo man nur hinschaute. Man durfte nur nicht zu sehr hinter die Fassaden blicken, denn dort mussten wir sehr oft aus der Not eine Tugend machen. Die Unterrichtsräume hätten einen neuen Anstrich vertragen können, und das Mobiliar trug in nicht unerheblichem Maße dazu bei, das Loch im französischen Gesundheitssystem zu vergrößern. Das Diplom des IFJ garantierte nämlich seinen Absolventen nicht nur einen Spitzenplatz in den Redaktionen und Fernsehanstalten Frankreichs, sondern auch chronische Rückenschmerzen.

An diesem Nachmittag kamen aber vor allem Gold und Glanz zum Tragen, denn heute gab sich die Hautevolee der französischen Hauptstadt die Ehre am IFJ. Neben dem Premierminister stand der Minister für Hochschulwesen und Forschung, und um dieses Energiezentrum herum flatterten wie lichthungrige Motten Berühmtheiten aus den Fernseh- und Radioanstalten, gepaart mit der üblichen Mischung aus Fotografen, Schauspielern, Künstlern und Pariser Trendsettern. Das Licht der prunkvollen Kristallleuchter im Empfangssalon ließ die Juwelen der Frauen – egal ob hochkarätig oder unecht – glitzern, was das Zeug hielt, und die großen Wandspiegel verwandelten den Raum in ein funkelndes Menschenmeer. Die neunzig Studenten der Hochschule gingen in diesem Gedränge fast unter. Die Blicke der Promigäste blieben nur an den Gesichtern hängen, die wie sie regelmäßig die Titelblätter zierten. Alles andere wäre reine Zeitverschwendung gewesen.

Ich vergaß für einen Augenblick Oscar Wilde und Sandrine Chauvet und ließ meine Augen über die Menge gleiten. Wo war denn Olivier abgeblieben? War er auch so nervös wie ich? Eigentlich müsste er Lampenfieber haben. Schließlich war er es, der heute den Ehrenpreis des IFJ für besondere Verdienste bei der Nachwuchsförderung empfangen sollte. Die menschliche Masse vor mir lichtete sich ein wenig, und plötzlich konnte mein Blick Oliviers dunkelblonde, kunstvoll gestylte Haarmähne erhaschen, die aus dem Menschengewühl herausragte. Ich hätte ihn so gerne gesprochen, aber als wir uns vorhin im Flur begegnet waren, waren zu viele Menschen dabei gewesen, und er hatte mir nur im Vorbeigehen zugelächelt. Er sah wieder einmal fantastisch aus. Für diesen besonderen Anlass hatte er Jeans und Polohemd gegen einen dunkelblauen Anzug mit Krawatte getauscht. Und er trug das blaue Hemd, das exakt die Farbe seiner Augen hatte. Wäre es nach mir gegangen, hätte er auch noch den Preis für den Sexiest Man Alive erhalten.

Olivier Joubert war in der Tat ein attraktiver Mann und auf dem Gebiet des investigativen Journalismus eine unumstrittene Koryphäe. Er schrieb für mehrere namhafte Zeitschriften, und seine Vorlesungen garantierten dem IFJ immer volle Hörsäle. Und dieser tolle Mann liebte mich! Seit ungefähr einem Jahr unterhielten Olivier und ich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Vor allem aber eine heimliche, denn Olivier war verheiratet, wenn auch nur noch auf dem Papier. Nicht auszudenken, was Sandrine Chauvet dazu sagen würde, wenn sie jemals davon Wind bekäme! Virginies Reaktion war schon heftig genug gewesen, und Virginie ist meine beste Freundin.

»Ein Verhältnis mit einem Dozenten!«, hatte sie laut gerufen und mich dabei schockiert angesehen. »Ein Dozent, der, um den Schlamassel perfekt zu machen, auch noch verheiratet ist. Der Typ könnte dein Vater sein! Lou! Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?«

Das war natürlich maßlos übertrieben. Olivier war erst neununddreißig, also nur sechzehn Jahre älter als ich. Und wahre Liebe scherte sich sowieso nicht um so triviale Fragen wie Ehering oder Altersunterschied, fand ich. Olivier und ich hatten bereits Pläne für unser zukünftiges gemeinsames Leben geschmiedet. Er hatte sich Aufschub von mir erbeten. Allerhöchstens ein halbes Jahr. Bis ich mein Diplom erhalten und er den heiß begehrten Posten beim Institut des Sciences Politiques bekommen hätte. Dann würde er sich scheiden lassen und sich öffentlich zu mir bekennen. Ich konnte es kaum erwarten, ihn wieder in die Arme zu schließen. In den letzten drei Wochen hatten wir uns nicht treffen können, weil er an einer heißen Story dran war und dafür in die USA hatte reisen müssen. Aber bei unserem letzten Rendezvous hatte er mir einen Diamantring geschenkt, der einem Verlobungsring verdächtig ähnlich sah.

Der sehr ansehnliche Diamant funkelte im Licht der Kronleuchter, und mein Herz weitete sich bei seinem Anblick. Seit jenem Abend hatte ich bei dessen Betrachtung Stunden in einem Zustand verbracht, der mystischer Anbetung sehr nahekam.

»Lou!«

Der Ruf riss mich aus meinen romantischen Gedanken. Antoine und Sonia, zwei meiner Kommilitonen, die heute ebenfalls Hilfskellner spielten, gaben mir gerade verzweifelt Zeichen, dass ich loslegen sollte. Die beiden hatten die Canapés bereits mehrmals herumgereicht. Zeit jetzt für die Petits Fours.

Antoine kam auf mich zu und drückte mir ein Tablett mit Mini-Eclairs und Sahnetörtchen in die Hand. »Du gehst am besten links herum, ich nehme die andere Seite. Sonia kümmert sich um den Champagnernachschub.«

Ich vergewisserte mich, dass das Gewicht des Tabletts auf meiner linken Hand gleichmäßig verteilt war, und bahnte mir vorsichtig einen Weg durch die Menge. Etwas verstimmt registrierte ich dabei, wie eine fotogene Blondine in einem Wahnsinnskleid den Kragen von Oliviers Sakko mit einer reichlich vertraut wirkenden Geste zurechtrückte, bevor sie ihn Richtung Rednertribüne schob. Ich blieb kurz stehen. Alle Blicke waren nun auf Olivier gerichtet, der die Skulptur in Form einer springenden Gazelle, des Wappentiers unserer Hochschule, aus den Händen des Premierministers entgegennahm. Olivier nickte, griff nach dem Mikrofon, räusperte sich und begann seine Dankesrede mit einer Leichtigkeit, die nur langjährige Übung verleihen konnte:

»Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studenten, ich danke Ihnen allen von Herzen! Ohne Sie würde ich heute hier nicht stehen, denn um den Nachwuchs erfolgreich fördern zu können, braucht man eine intelligente Hochschulpolitik (kleine Verbeugung Richtung Minister), die es nur geben kann, wenn die Hochschulbildung dem Regierungschef am Herzen liegt (kleine Verbeugung Richtung Premierminister), und dann sind auch noch eine geniale Schulleiterin (kleine Verbeugung Richtung Sandrine Chauvet), hilfsbereite Kollegen und begeisterungsfähige Studenten notwendig (kleine Verbeugung Richtung Publikum). Aber vor allem möchte ich der Person danken, die mich seit Jahren unermüdlich unterstützt, nämlich der Frau an meiner Seite, meiner großen Liebe …«

Ich blickte erschrocken auf. Er hatte doch nicht etwa vor, sich ausgerechnet heute zu outen, oder? Und was sollte dieses Gefasel von »die mich seit Jahren unterstützt«? Wir waren doch erst seit einem Jahr zusammen.

Olivier atmete tief ein und beendete seinen Satz mit einem strahlenden Lächeln: »Meiner Frau, Diane.«

Die Servierplatte mit den Petits Fours bekam gefährliche Schlagseite. Ich konnte sie gerade noch rechtzeitig wieder aufrichten. Ich musste mich verhört haben, oder? Aber Olivier redete weiter, und jeder zusätzliche Satz zertrampelte erbarmungslos meine Träume, meine Hoffnungen und vor allem mein Herz.

»Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um etwas bekannt zu geben. Die Stanford University hat mir eine Dozentenstelle angeboten, und ich habe sie angenommen. Meine Frau wünscht sich seit Langem, dass wir in die USA umsiedeln. Und da unsere Familie bald Verstärkung bekommen wird …«

An dieser Stelle wurde er von Applaus und Glückwunschrufen unterbrochen.

Er hob die Hand, um sich Stille zu erbeten, und verpasste meiner aufgewühlten Seele den Todesstoß: »Ja, der lang ersehnte Nachwuchs ist endlich unterwegs! Liebe Diane«, er warf der fotogenen Blondine einen Handkuss zu, »du ahnst nicht, wie glücklich du mich damit machst!«

Den Rest seiner Dankesrede bekam ich nicht mehr mit. Ich hatte das Gefühl, in einem dichten Nebel zu versinken. Mir brummten die Ohren, und alles um mich herum wirkte verschwommen. Ich lehnte mich an die Wand und schloss die Augen. Mir war heiß und kalt im Wechsel, Atmen war eine Qual, und in meinen Schläfen pochte es unangenehm. Und diese blöden Tränen, die mir ungehemmt über die Wangen kullerten! Wütend wischte ich mir das Gesicht mit dem Ärmel ab. Das hier passierte nicht wirklich. Es war ein Albtraum, und ich würde gleich wach werden und darüber lachen, wie blöd manche Träume waren.

Doch da kam Olivier von der Tribüne herunter, und sein Blick war die ganze Zeit nicht auf mich gerichtet, sondern auf die unermüdliche Stütze seines Lebens, die ihn ansah, als sei er der Messias. Von wegen »heiße Story« und Recherchen in den USA! Bewerbung in Stanford traf doch wohl eher zu! Oliviers Worte hallten in meinem Kopf wider wie Spottreime: Meiner großen Liebe.Meiner Frau, Diane!Der lang ersehnte Nachwuchs …

Urplötzlich kochte die Wut in mir hoch und schwappte über. Ohne überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen, marschierte ich auf das Paar zu, das nun wieder glücklich vereint am Fuß der Tribüne stand und sich feiern ließ. Auf meinem Tablett, das jetzt eher einem Rammbock glich, hüpften die Petits Fours gefährlich auf und ab.

Noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, erblickte mich Diane Joubert und flötete: »Ah! Sie kommen wie gerufen!«

Diese Worte bremsten meinen Elan wirksamer ab als eine Beschimpfung. Ich blieb abrupt stehen und starrte sie mit offenem Mund an.

»Stehen Sie nicht so dumm herum, holen Sie uns lieber zwei Gläser Champagner! Vite, vite!«

Ihre Stimme hatte diesen Ton blasierter Arroganz, die viele Frauen der Pariser haute bourgeoisie kennzeichnet, und ihre rasche Handbewegung entließ mich sofort wieder in die Randbezirke meiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Wie angewurzelt stand ich da und fand vor lauter Empörung keine Worte.

Diane Joubert blinzelte irritiert und herrschte mich an: »Worauf warten Sie? Und wenn Sie schon dabei sind, legen Sie uns noch ein paar dieser Häppchen auf einen Extrateller!« Kopfschüttelnd murmelte sie vor sich hin, dennoch laut genug, um von mir gehört zu werden: »Wie kann man denn so dämlich sein? Kann sich die Hochschule keine professionellen Kellner leisten?«

Ich hatte eigentlich vorgehabt, Olivier das Tablett an den Kopf zu werfen. Doch jetzt korrigierte ich blitzschnell mein Angriffsziel, und stattdessen landeten Eclairs und Sahnetörtchen auf Diane Jouberts Haute-Couture-Dekolleté.

»Hier, gnädige Frau. Die Häppchen sind serviert.«

Dianes Gekreische ließ alle Gäste erstarren. »Sind Sie wahnsinnig? Das war ein Original Oscar-de-la-Renta-Kleid!«

Ich kratzte die restliche pâtisserie zusammen und zerdrückte sie genüsslich auf Dianes Ausschnitt. »Jetzt nicht mehr!«, knurrte ich. »Jetzt ist es ein Original Lou-Derisbourg-Kleid!«

Dann wandte ich mich Olivier zu, der mich anglotzte, als sei ich ein wild gewordenes Pferd, das ihn tottrampeln könnte. »Wie war das noch mal? Deine Ehe besteht nur noch auf dem Papier? Deine Frau hat kein Interesse an Sex? Und was ist das da in ihrem Bauch? Das Christkind reloaded? Du widerlicher Lügner!«

Inzwischen hatte sich Sonia dazugesellt und musterte unsere kleine Gruppe mit unverhohlener Neugierde. Auf ihrem Tablett standen noch ein paar unberührte Champagnergläser. Ich griff nach einem davon und schüttete Olivier den Inhalt ins Gesicht. »Wohl bekomm’s!« Dann riss ich mir den Diamantring vom Finger und warf ihn vor seine Füße. »Da! Den brauchst du bestimmt für deine nächste Mätresse!«

Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte mitten in einem Chaos aus erregten Stimmen und Blitzlichtgewitter aus dem Saal. Ich wollte nur noch weg. Weit weg. Am besten auf einen anderen Planeten, wo es keine Männer gab.

Schlaf macht selten die Dinge besser. Man versinkt stundenlang in eine wohltuende Bewusstlosigkeit, aber nur, damit die Erinnerung uns beim Aufwachen erneut mit voller Wucht trifft. Am nächsten Morgen waren es jedoch zuerst Dezibels, die mein Trommelfell trafen. Der Breaking-News-Jingle von CNN bahnte sich einen Weg durch die Nebelschwaden meines verkaterten Hirns: »We briefly interrupt what you’re watching right now to bring you this exciting story: Your cellphone is actually ringing!«

Ich stöhnte und steckte den Kopf unter das Kissen, aber der penetrante Klingelton machte auch vor einer dicken Schicht Daunenfedern nicht halt. Ignorieren! Einfach ignorieren, dachte ich, und nach einer gefühlten Minute kehrte endlich wieder Stille ein. Mit einem erleichterten Seufzer drehte ich mich auf die andere Seite. Ich war schon dabei, wieder in den Tiefschlaf zurückzusinken, als der Jingle einen neuen Angriff auf meine Nervenzellen startete. Ich machte mir in Gedanken eine Notiz: heute noch einen anderen Klingelton einspeichern! Dann setzte ich mich auf und tastete auf dem Nachttisch nach dem Störenfried.

»Al… Allô?«, lallte ich.

Auweia! Meine Zunge hatte zwischen gestern Abend und heute Morgen das Sprechen verlernt. Prompt machte ich mir eine zweite Notiz: nie wieder Wodka auf leeren Magen!

»Lou? Hörst du mich? Lou!«, bellte es aus dem Telefon.

Die Worte dröhnten in meinem Kopf, als kämen sie aus einem Megafon.

Ich fasste mir an die Schläfe und nuschelte: »Nicht so laut!«

»Bist du betrunken?«

»David?«, fragte ich, obwohl ich die Stimme bereits erkannt hatte. Und diese Stimme hatte den Klang der schlechten Tage.

David Klein, Vizedirektor des IFJ – und nebenbei ein enger Freund meines verstorbenen Vaters – rief mich normalerweise nie an.

»In einer Stunde in meinem Büro!«, tobte David. »Und ich rate dir, pünktlich zu sein!«

»Was?«

Aber David hatte bereits aufgelegt. Ich ließ mich auf das Kopfkissen zurücksinken und schloss die Augen. Bruchstückhaft kam die Erinnerung zurück. Und mit ihr der Schmerz. Olivier! Warum fiel ich immer wieder auf solche Typen herein? Mein Liebesleben war eine einzige Katastrophe. Hugo, meine erste Liebe, hatte den Hang zur Vielweiberei gehabt. Leider hatte ich das erst nach anderthalb Jahren entdeckt. Als ich ihn damit konfrontierte, lachte er nur und meinte: »Warum wählen, wenn man alle haben kann?« Also packte ich meine Siebensachen und verließ ihn. Sechs Monate später begegnete ich Jérôme. Er studierte Architektur, war ein echter Rosenkavalier und eroberte mein Herz im Sturm. Ein Jahr lang schwebte ich auf einer rosa Wolke. Jérôme war ein aufmerksamer Liebhaber, und wir verbrachten so viel Zeit zusammen, dass mir keine Zweifel kamen. Bis eines Abends eine auf jung getrimmte cougar an meiner Tür klingelte und behauptete, Jérômes Verlobte zu sein. Er hatte nicht einmal versucht, es zu leugnen. Ich sei die Frau fürs Herz, seine – deutlich ältere – Verlobte die für den Geldbeutel. Sie hatte nämlich sein gesamtes Studium finanziert. Dieses Mal hatte ich ein Jahr gebraucht, um mich zu erholen. Und dann war Olivier in mein Leben getreten. Zugegeben, ich hatte gleich für ihn geschwärmt, aber ich hätte nie zu träumen gewagt, dass er mehr von mir wollen könnte als meine studentische Leistung. Er war es, der damit angefangen hatte, mir persönliche Notizen auf den Rand meiner Hausarbeiten zu kritzeln. Und eines Tages hatte da gestanden: Würden Sie mit mir essen gehen?

Bei dem Gedanken kamen mir wieder die Tränen. Dieses Mal tat es noch mehr weh, denn mit Olivier hatte ich Pläne geschmiedet. Mit ihm hatte ich mich in die Zukunft projiziert. Und in Wahrheit wuchs Oliviers Zukunft im Bauch seiner Ehefrau heran. Genau! Das musste ich mir immer wieder vergegenwärtigen, dann würde die Wut den Schmerz verdrängen: Olivier hatte mich die ganze Zeit belogen. Er hatte mich im Arm gehalten, mich geküsst, mir Liebesschwüre ins Ohr geflüstert und dabei genau gewusst, dass er einige Stunden später seine Frau ebenso im Arm halten und küssen würde.

»Verräter!«, knurrte ich. »Mieser, verlogener Verräter!« Ich hoffte von ganzem Herzen, dass er seinen Lehrauftrag am IFJ verlieren würde. Und seinen neuen Posten in Stanford. Und am besten seine blöde Frau noch dazu.

Plötzlich schreckte ich hoch. O mein Gott! Hatte ich tatsächlich in Anwesenheit des Premierministers ein Tablett mit Petits Fours auf Diane Joubert geworfen? Vor laufenden Kameras? Ich warf der leeren Flasche neben meinem Bett einen wehmütigen Blick zu. Leider hatte ich damit meinen Vorrat an alkoholischen Getränken erschöpft. Bewusstlosigkeit war also keine Option mehr. Ein Blick auf die Uhr sagte mir zudem, dass ich mich besser sputen sollte. David hatte sich angehört, als ob sein Geduldsfaden heute besonders kurz sei. Mit einem herzergreifenden Seufzer stand ich auf und taumelte barfuß ins Badezimmer. Mein Weltschmerz würde warten müssen. Vorher musste ich zur Guillotine.

Nach einer kalten Dusche und einer Tasse Instantkaffee fühlte ich mich wenigstens kräftig genug, um mich aufs Fahrrad zu wagen. Ich wohne im 5. Arrondissement, in einer kleinen Straße, die auf den Quai de Montebello mündet. Die Wohnung im vierten Stock ist winzig und nicht besonders komfortabel, aber wenn ich mich in der Toilette aus dem Fenster lehne und den Hals verrenke, kann ich die eleganten Strebebögen von Notre-Dame erblicken. Jeden Morgen ist es für mich eins der Highlights des Tages, über den Pont de l’Archevêché zu fahren und dabei den Blick auf die Rückseite der ehrwürdigen Kathedrale zu genießen. Für nichts in der Welt würde ich Paris verlassen. Es ist eine laute, gefährliche, teilweise dreckige und unpraktische Stadt, aber nichtsdestotrotz in meinen Augen die schönste Stadt der Welt. Und jetzt, Mitte Mai, mit den blühenden Kastanienbäumen, die viele Straßen säumen, ist sie ganz besonders schön.

Ich schob meinen Drahtesel aus der Toreinfahrt und hörte die Tür in meinem Rücken zuknallen. Wenn alles gut lief, würde ich bis zum Sitz des IFJ in der Rue du Faubourg Saint-Antoine höchstens eine Viertelstunde benötigen. Mit typisch pariserischer Waghalsigkeit stürzte ich mich in das Verkehrschaos, und fünfzig Minuten nach Davids Anruf klopfte ich bereits an seine Tür.

»Herein!«, blaffte David.

Das hörte sich nicht gut an. Ich schluckte und ging hinein. David Klein, der seinem Namen alle Ehre machte, war ein kleiner dicklicher Mann, der die mangelnden Zentimeter dadurch zu kompensieren versuchte, dass er sich beim Sprechen andauernd auf die Zehenspitzen stellte und den Hals reckte. Heute machten ihm meine ein Meter siebzig besonders zu schaffen. Es war schwierig, jemanden abzukanzeln, zu dem man aufschauen musste. In Gedanken dankte ich der Vorsehung, die mich dazu veranlasst hatte, flache Schuhe anzuziehen. So waren es nur wenige Zentimeter, die David überbrücken musste. Er ignorierte meine Begrüßung und hielt mir die heutige Ausgabe des Parisien unter die Nase.

»Le Parisien!«, brüllte er.

Er knallte die Zeitung auf seinen Schreibtisch, griff nach dem Stapel auf der Schreibunterlage und ließ eine Zeitung nach der anderen auf den Boden hinunterflattern, während er aufzählte: »Le Figaro, Le Monde, Libé, L’Humanité …« Die letzte Zeitung schwang er wie ein Schwert über seinem Kopf. »The International New York Times!« Sein Gesicht hatte eine ungesunde Farbe angenommen, und an seiner Schläfe pochte eine dunkle Ader. »Selbst die Amis bringen es auf ihrer Titelseite!«

Er deutete auf das große Foto, das die International New YorkTimes zierte und auf welchem ich Petits Fours auf Diane Jouberts Kleid zerdrückte, während Olivier mit offenem Mund und entsetztem Gesicht in die Kamera blickte. Ich registrierte schadenfroh, dass Olivier dabei aussah wie ein Schaf.

»Was gibt es da zu grinsen?«, fuhr David mich an, und die Aufregung ließ seinen elsässischen Akzent deutlicher hervortreten.

Ich senkte den Blick und antwortete kleinlaut: »Nichts!«

David fasste sich an den Kopf. »Mädchen, Mädchen! Wie soll ich dich dieses Mal herausboxen? Ein Verhältnis mit einem Dozenten! Einem verheirateten Dozenten! Und wenn man schon dabei ist, einem der prominentesten Journalisten Frankreichs. Was hast du dir nur dabei gedacht? Was hätte dein Vater dazu gesagt?«

Er schüttelte ein paar Mal bedauernd den Kopf. »Und anstatt das Ganze mit Diskretion zu behandeln, was machst du? Lässt einfach die Bombe in Anwesenheit des Premierministers platzen!«

Seine Stimme wurde beim Wort Premierminister richtig schrill. Er schnappte nach Luft und fuhr fort: »Ganz Frankreich weiß jetzt Bescheid! Was sage ich, ganz Frankreich? Die ganze Welt! So einen Skandal hat es an dieser Schule noch nie gegeben!«

Ich sah ihn alarmiert an. »Hat Madame Chauvet etwa …?«

David gab einen erstickten Schrei von sich und rieb sich mit der Hand über die Augen. Er sah auf einmal sehr müde aus. Beinahe hätte ich Mitleid mit ihm bekommen.

»Sandrine hat mich gebeten, die Angelegenheit zu regeln. Sie sagt, wenn sie dich auch nur unter die Augen bekommt, wäre sie fähig, dich mit bloßen Händen zu erwürgen.«

Mein Puls beschleunigte sich. Sandrine Chauvet war für ihre Selbstbeherrschung bekannt. Davids Worte verhießen also wirklich nichts Gutes.

»Ich konnte gerade noch erreichen, dass du nicht mit sofortiger Wirkung der Hochschule verwiesen wirst.«

Ich verschluckte mich fast vor Empörung. »Was? Meine Abschlussprüfung ist in anderthalb Monaten. Das kann sie mir nicht antun! Das ist total ungerecht! Olivier ist doch an allem schuld! Er verführt mich, verspricht mir, dass er sich scheiden lässt, und ich …«

David unterbrach mich: »Oh, Schätzchen! Wie naiv bist du eigentlich? Das sagen sie doch alle, oder?« Er seufzte laut. »Wie dem auch sei … Olivier sieht von einer Anzeige ab. Ob es ihm gelingt, Diane davon zu überzeugen, das Gleiche zu tun, wird sich zeigen. Ich denke, es dürfte genug Skandal für die beiden gewesen sein. Du weißt, wie empfindlich Amis auf so etwas reagieren. Womöglich steht jetzt sein Job in Stanford auf der Kippe …«

»Geschieht ihm recht!«

»Halt den Mund!«, bellte David. »Ich versuche gerade, deinen Arsch zu retten, falls du das noch nicht bemerkt hast.« Er stellte sich auf die Fußballen und wippte vor und zurück. »Eins muss dir klar sein, Mädchen: Olivier ist ein angesehener Mann. Betonung liegt auf Mann. Und du bist eine unbedeutende Studentin. Damit liegt schon auf der Hand, wer hier die Konsequenzen zu tragen hat.« Ein boshaftes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Wobei … Diane macht ihm gerade die Hölle heiß. Sie droht mit Scheidung … In Oliviers Haut möchte ich momentan auch nicht stecken.«

Ich erinnerte mich daran, dass Olivier David vor einigen Jahren die Leitung der Zwanzig-Uhr-Nachrichten bei einem großen Privatsender vor der Nase weggeschnappt hatte, und schöpfte wieder Hoffnung. Außerdem war David ein guter Freund meines Vaters gewesen. Seit Papas Tod vor sechs Jahren fühlte er sich für mich verantwortlich. Er war jetzt wütend auf mich (und das konnte ich ihm nicht wirklich verdenken), aber er würde mich niemals im Stich lassen. Ich machte ein zerknirschtes Gesicht und wartete ab.

David hielt inne und sah mich verwirrt an. »Worauf wollte ich hinaus? Ah ja! Sandrine war für den sofortigen Rausschmiss. Ich konnte sie davon überzeugen, dass du ein vielversprechendes Nachwuchstalent bist. Sie ist bereit, dir eine Gnadenfrist zu gewähren.«

»Will heißen?«

Er lehnte sich gegen seinen Schreibtisch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du hast zwei Wochen Zeit, um ihr zu beweisen, dass du genau das bist.«

»Und wie?«

David drehte sich um und griff nach einer Zeitschrift, die auf einem separaten Stapel lag. Er drückte sie mir in die Hand und deutete auf die Titelseite, die das Foto eines Mannes zeigte. Eines ausgesprochen attraktiven Mannes, wenn auch nicht wirklich mein Typ. Er trug ein helles Hemd mit einer schwarzen Lederjacke, und seine hochgewachsene Gestalt überragte deutlich die der Fußgänger um ihn herum. Offensichtlich hatte ihn ein Paparazzo heimlich abgelichtet, als er gerade von seinem Handy aufblickte, und ihn im Halbprofil verewigt. Die Pose, obwohl überhaupt nicht einstudiert, schmeichelte ihm. Ich studierte seine Züge eingehender: wachsame braune Augen unter schön geformten Augenbrauen, breite Stirn, eine edle, leicht gebogene Nase und dunkle Haare, die zerzaust genug waren, um sexy zu wirken, ohne jedoch unordentlich zu sein. Die gesamte Haltung drückte Stolz und Selbstsicherheit aus, und der strenge Blick war der eines Mannes, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen. Direkt über seinem Kopf prangte in reißerischer Prosa: Romeo ohne Julia. Drei Jahre nach dem tragischen Tod von Giulia Marenzi trauert Frédéric d’Arambault noch immer um seine große Liebe.

Etwas regte sich in den Tiefen meines Gedächtnisses: Frédéric d’Arambault … alias Big Brother! Generaldirektor und Hauptteilhaber der größten französischen Firma für Sicherheits- und Überwachungssysteme d’Arambault & Partners S.A.R.L. Und der medienscheuste Mensch auf diesem Planeten. Wahrscheinlich bedingte das eine das andere.

Aber ich konnte immer noch nicht erkennen, worauf David hinauswollte.

»Und?«, fragte ich. »Was habe ich mit diesem arroganten Mogul zu tun?«

»Es ist noch keinem Journalisten gelungen, diesem Mann auch nur ein Wort zu entlocken«, erklärte David.

»Wunderbar! Denn ich wage zu bezweifeln, dass es auch nur einen einzigen Menschen interessieren würde, dieses Wort zu hören oder zu lesen.«

»Da irrst du dich! Gerade erst hat eine Umfrage bei Frauen zwischen zwanzig und vierzig Frédéric d’Arambault zum attraktivsten Mann Frankreichs gekürt. Ferner sagten diese Frauen aus, dass er der Mann sei, mit dem sie am liebsten eine Affäre hätten. Was er denkt, fühlt oder mag, interessiert also sechzig Prozent der Leserschaft der großen Frauenmagazine.«

»Ich gehöre jedenfalls nicht dazu!«, entgegnete ich trotzig.

»Noch nicht. Aber das wird sich gleich ändern, denn Sandrine erwartet eine Headline-Story. Du hast zwei Wochen Zeit, um dir ein Exklusivinterview mit Frédéric d’Arambault zu beschaffen. Sonst fliegst du. Und dieses Mal werde ich nichts mehr für dich tun können.«

Ich traute meinen Ohren nicht. »Wie bitte?«

David nickte. »Mindestens drei Seiten. Exklusiv. Wie du das anstellst, ist deine Sache.«

»Ihr seid beide nicht ganz bei Trost!«, heulte ich. »Wie soll ich das in zwei Wochen schaffen, wenn gestandene Kollegen es in Jahren nicht hingekriegt haben?«

David grinste hinterhältig. »Anstatt den Tanz der sieben Schleier für treulose Ehemänner zu veranstalten, kannst du es mal bei ihm versuchen. Vielleicht weiß er deine Vorzüge zu schätzen. Und er ist wenigstens nicht verheiratet.«

Ich öffnete schon den Mund, um zu kontern, aber er ließ mich nicht zu Wort kommen. »Zwei Wochen. Keinen Tag länger. Und wir erwarten, wie gesagt, ein Interview.«

Ich sah ihn entsetzt an. »Ein Interview? Aber dafür brauche ich d’Arambaults ausdrückliche Genehmigung. Die bekomme ich niemals!«

»Da vertraue ich voll und ganz auf deine Kreativität. Eine gute Gelegenheit, deinen Charme für etwas wirklich Produktives einzusetzen.«

»O nein! David, bitte! Du weißt, dass ich nicht den Hauch einer Chance habe, ihn zu einem Interview zu bewegen. Aber ich könnte eine heiße Story über ihn schreiben. Bestimmt hat man noch nicht alles über diese Giulia Marenzi ausgegraben.«

»Tut mir leid! Sandrine besteht auf ein Interview. Versuche es positiv zu sehen! Wenn du das schaffst, wirst du zur besten Absolventin, die diese Hochschule je gesehen hat.«

Er tat das Ganze mit einem Achselzucken ab. Offensichtlich hatte er sich bereits mit meinem Schicksal abgefunden, und dieses bereitete ihm nicht die geringsten Gewissensbisse. Er ging um den Schreibtisch herum und setzte sich. »Übrigens: Du kannst dich ganz dieser Sache widmen, denn du bist bis auf Weiteres vom Unterricht suspendiert. Will heißen: Hier brauchst du dich nicht mehr blicken zu lassen. Es sei denn, du bringst den großen Knüller mit.«

Ich musste kräftig schlucken.

»Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen soll …«, protestierte ich, aber meine Stimme klang ziemlich schwach. »Wie soll ich überhaupt an ihn herankommen? Seine Wohnung ist bestimmt besser gesichert als Fort Knox!«

»Ich gebe dir einen Tipp.« David deutete auf die Titelseite des Magazins. »Giulia Marenzi wurde heute vor drei Jahren ermordet. Seitdem quartiert sich Frédéric d’Arambault jedes Jahr um diese Zeit für eine Woche in dem Hotel ein, in dem sie beide damals gewohnt haben: der Villa des Brouillards in Montmartre. Dort ist er nicht so geschützt und abgeschirmt wie sonst. Und gerade jetzt, während der Rummel um diese tragische Geschichte wieder hochkocht, ist er bestimmt verwundbarer. Nutze deine Chance!« Er zeigte auf die Tür. »Und jetzt: Abmarsch!«

Der Schock saß so tief, dass ich eine halbe Stunde später vor meiner Haustür stand, ohne die geringste Erinnerung daran zu haben, nach Hause zurückgefahren zu sein. Wie ein Roboter lief ich die Treppe zu meiner Wohnung hoch. Als ich die Tür aufschloss, war ich mir sicher, jede Chance auf eine Karriere als Journalistin endgültig verspielt zu haben. Vom IFJ unehrenhaft entlassen zu werden, war schlimmer, als ohne Ausbildung dazustehen. In Paris sprach sich alles mit Lichtgeschwindigkeit herum, und Sandrine Chauvet hatte Connections in allen nennenswerten Redaktionen und Fernsehanstalten.

Aus dem Garderobenspiegel blickte mir ein fremdes Mädchen mit riesengroßen Augen voller Angst entgegen. Das konnte unmöglich ich sein! Dieser Beruf ist alles, was ich jemals wollte, dachte ich mit einem Anflug von Panik. Ich wollte nie etwas anderes werden … Plötzlich überkam mich ein wildes Hassgefühl auf die gesamte männliche Gattung. Auf Olivier, der mich schamlos hintergangen hatte. Auf David, der offensichtlich zu feige war, um vollständig für mich Partei zu ergreifen. Und auf Frédéric d’Arambault, der die Unverfrorenheit besaß, so geheimnisumwittert und medienwirksam zu sein, und mich jetzt auch noch meinen Abschluss kosten würde.

»Non!«, rief ich laut. »Non, non et non! Frédéric d’Arambault, den Gefallen tue ich Ihnen nicht! Sie und Ihre Männerkollegen werden mich noch richtig kennenlernen!«

Ich musste jetzt gründlich nachdenken. Ich ging zur Kochnische und setzte Teewasser auf. Eine Kanne von meinem Lieblingstee, einem exquisiten japanischen Gyokuro, würde hoffentlich Wunder bewirken und meine grauen Zellen auf Hochtouren bringen. Seit ich am IFJ studierte, war ich von einer eingefleischten Kaffeetrinkerin zur inspirierten Teeliebhaberin mutiert. Der Charme des Fernen Ostens vermutlich. Jeder IFJ-Student musste nämlich eine Sprache des Orients oder Fernen Ostens als Nebenfach wählen, und ich hatte mich ohne zu zögern für Japanisch entschieden. Seit meiner Kindheit faszinierte mich dieses Land, dem so elegant der Spagat zwischen schwindelerregendem Futurismus und uralter Tradition gelang. In meinem Küchenschrank gab es seitdem nur noch Instantkaffee für das schnelle Frühstück und hochwertige Tees für den Genuss. Ich machte mir Sandwiches, stellte Teekanne, Porzellantasse und den reich belegten Teller auf den Tabletttisch neben dem knallroten Ikea-Sofa, legte meinen Laptop, einen Schreibblock und farbige Filzstifte dazu und ließ mich im Schneidersitz davor nieder.

»Cher Monsieur d’Arambault«, flüsterte ich mit gezücktem rotem Filzstift, »hiermit fordere ich Sie zum Zweikampf heraus. Und diesen Zweikampf gedenke ich zu gewinnen!«

Eine Teekanne, zwei Sandwiches und verschiedene Mindmaps später wusste ich, wie ich an die Sache herangehen würde. Zuerst musste ich alles zusammentragen, was jemals über Frédéric d’Arambault veröffentlicht worden war. Ich begann mit einer Google-Recherche, aber selbst nachdem ich die kreativsten Suchbegriffe eingegeben hatte, fiel die Ernte mager aus. Es war fast gespenstisch, wie virtuell inexistent dieser Typ war! Nicht einmal auf der Website seiner Firma konnte ich etwas über den privaten Mann in Erfahrung bringen. Dort standen lediglich ein knapper Lebenslauf mit den Eckdaten seines bisherigen Lebens sowie eine Pressemappe mit den üblichen Zahlen und Fakten über seine Firma zum Download bereit. Daneben der Name und die Telefonnummer einer Kontaktperson, falls man eine Firmenbesichtigung wünschte. Der Zeitungsartikel, der Sandrine Chauvet auf diese skurrile Interviewidee gebracht hatte und den ich mir von der Bibliothek-Onleihe heruntergeladen hatte, brachte mich ebenfalls kaum weiter. Nach dem Lesen wusste ich zwar reichlich viel über Giulia Marenzi, die Erbin einer alten Mailänder Industriedynastie, aber immer noch zu wenig über Frédéric d’Arambault. Vor allem waren all diese Informationen allgemeiner Natur und gaben nichts über den privaten Mann preis: Er war in der Saintonge, südlich von La Rochelle, auf die Welt gekommen, und zwar im Schloss von la Roche-Arambault, dem Sitz seiner berühmten Familie, den er gerade in ein Museum umfunktionierte. Der Herr war nämlich adlig bis zum Abwinken: mehrfacher Graf, dreifacher Baron, Markgraf von la Roche-Arambault. Ein betuchter Zeitgenosse mit zahlreichen Immobilien – Pariser Stadtpalast inbegriffen. Er war außerdem Absolvent der renommierten Pariser École Centrale und des Bostoner MIT und würde am 15. August seinen einunddreißigsten Geburtstag feiern. Seine Firma war in Europa marktführend in den Bereichen der Robotik und Sicherheitsüberwachung. Aber wer war er als Mensch? Ich brauchte dringend einen Informanten. Jemanden, der mehr über d’Arambault wusste und mir einen Tipp geben konnte, wie ich am besten in dessen Umfeld hineinkommen würde. Plötzlich fiel mir Dan ein. Seit mein Vater tot war, galt Daniel Fortier für mich als die beste journalistische Spürnase im Land. Im vergangenen Jahr hatte ich ein Praktikum bei einer großen Zeitungsredaktion absolviert, und Dan war dabei mein Mentor gewesen. Kurz entschlossen griff ich zum Telefon und rief ihn an. Um diese Zeit saß er meistens umgeben von einer Rauchwolke in seinem winzigen Büro in der Redaktion. Dan war Kettenraucher und ignorierte eisern die neuen Antirauchergesetze.

»Allô?«, meldete sich seine verrauchte Stimme.

»Dan? Hier ist Lou. Lou Derisbourg …«

»Hey! Lou! Kleines! Wie geht es dir? Ich meine, wie geht es dir als Schmierenkomödiantin? Mein lieber Schwan, wie ich sehe, hast du immer noch Pfeffer im Arsch! Und dein Schlag ist bemerkenswert. Du solltest es mit Baseball versuchen!«

Er lachte so heftig, dass er sich verschluckte und von einem Hustenanfall gepackt wurde.

»Haha. Sehr witzig«, maulte ich. Aber Dan konnte ich nicht böse sein. Vermutlich lachte sich eh halb Frankreich über mich kaputt.

»Nein, im Ernst jetzt. Wie geht es dir, Maus?«

Dan Fortier war der einzige Mensch, dem ich die Anreden »Maus« und »Kleines« durchgehen ließ. Aus seinem Mund klangen sie irgendwie liebevoll und nie respektlos.

Ich seufzte laut. »Den Umständen entsprechend, danke. Und dir?«

»Werde jedes Jahr ein Jahr älter. Ist zum Kotzen.«

Ich lachte. Er hatte sich kein bisschen verändert. »Das Rauchen ist es, das dich umbringen wird, Dan, nicht das Alter!«

»Danke, Kleines! Das baut mich ungemein auf.«

»Ach, komm schon! Du musst nicht mit deinem Alter kokettieren. Du siehst toll aus und bist der Beste in deinem Job. Was willst du mehr?«

»Klingt schon besser.«

Eine kleine Pause entstand. Ich konnte ihn förmlich vor mir sehen, wie er an seinem Zigarettenstummel zog, den Rauch genüsslich inhalierte und schließlich wieder hinausblies.

»Also«, nahm er das Gespräch wieder auf. »Du rufst bestimmt nicht an, um dich nach meiner Gesundheit zu erkundigen. Was kann ich für dich tun?«

Mit Dan waren verbale Verrenkungen überflüssig. Ich kam also gleich zur Sache: »Was kannst du mir über Frédéric d’Arambault erzählen?«

Dan sog scharf die Luft ein, und seine Stimme klang mit einem Mal seltsam angespannt, als er fragte: »Warum interessierst du dich für ihn?«

Ich erzählte ihm von der Strafarbeit, die ich von Sandrine Chauvet aufgebrummt bekommen hatte. »Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sie mich nicht leiden kann«, klagte ich. »Es ist, als ob sie mich erdulden würde, weil ich gute Leistungen bringe. Aber sie mag mich nicht.«

»Kein Wunder«, entgegnete Dan. »Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.«

»Was hat meine Mutter damit zu tun?«

»Weißt du das nicht? Sandrine war damals mit deinem Vater zusammen. Dann lernte er deine Mutter kennen, und von diesem Augenblick an existierten für ihn keine anderen Frauen mehr. Sandrine war am Boden zerstört. Sie war richtig in ihn verknallt, und anstatt deinem Vater die Schuld zu geben, hat sie deine Mutter dafür gehasst.«

Die Vorstellung von meinem Vater und Sandrine als Liebespaar war verstörend. Ich brauchte eine Weile, um die Information sacken zu lassen.

»Mein Vater war mal mit Sandrine Chauvet zusammen?«, rief ich schließlich. »Mit diesem Biest von einer Frau? Wie grauenhaft!«

»Sie war und ist immer noch eine schöne Frau. Und biestig ist sie nur geworden, weil sie verbittert ist. Beruflich ist sie sehr erfolgreich, aber privat hatte sie nie Glück, die Arme.«

»Du erwartest doch nicht etwa von mir, dass ich Mitleid mit ihr habe? Mich dafür büßen zu lassen, dass mein Vater zum Schluss Geschmack bewiesen hat, ist gemein und armselig.«

Dan lachte. »Tja. Hüte dich vor der Rache einer verschmähten Frau!«

»Na ja, jetzt wird mir zumindest einiges klar … Sie würde mich am liebsten von der Schule werfen, aber David hat ein gutes Wort für mich eingelegt, und so komme ich vorerst lediglich in den Genuss einer Strafarbeit. Einer Strafarbeit, von der sie jedoch weiß, dass ich nicht die geringste Chance habe, sie jemals zu lösen.«

»Maus, sei bitte vorsichtig! Dieser d’Arambault ist zwar noch sehr jung, aber er hat Macht und verfügt über Kontakte in den höchsten Kreisen. Und er mag es nicht, wenn man die Nase in seine Angelegenheiten steckt.«

»Sag bloß, du hast Angst vor ihm!«

»Angst nicht. Aber Respekt.«

»Und wie soll ich ihn dann zu einem Interview bewegen?«

»Am besten gar nicht. Lass die Finger davon!«

»Diese Option kommt leider nicht infrage. Ich stehe kurz vor meinem Abschluss und werde jetzt ganz gewiss nicht alles hinschmeißen.«

»Lou, du hast keine Ahnung, in was für einen Schlamassel du dich da hineinbegibst. Bitte höre auf mich und lass es gut sein!«

»Allô? Wer ist da in der Leitung? Ich wollte Dan Fortier sprechen. Nicht sein Fake. Sag mal, spricht da der Mann, der es mit der Organspendemafia aufgenommen hat?«

Dan seufzte. »Du bist wie dein Vater. Du gibst wohl nie auf, wie?«

»Nö!«, sagte ich schlicht und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Es gefiel mir, mit meinem Vater verglichen zu werden.

»Na gut. Aber sei bitte vorsichtig! Und falls sich das irgendwie bewerkstelligen lässt, lege dir einen falschen Namen zu!«

»Warum?«

Dan zögerte. Für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, welche Information er zurückhielt, aber bevor ich nachhaken konnte, antwortete er schon: »Dein Vater war ein bekannter Journalist. In gewissen Kreisen löst der Name Derisbourg immer noch Unbehagen aus. Und das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Wenn d’Arambault diesen Namen hört, wird er sofort alle Luken dicht machen.«

Das klang plausibel.

»Ich muss ihm doch meinen Presseausweis vorlegen, wenn ich ihn interviewen will«, gab ich zu bedenken. »Darüber hinaus ziert mein Gesicht jetzt alle Titelseiten.«

»Ja, ist echt dumm gelaufen. Könnte nicht ein Kollege das Interview für dich abwickeln? Vorausgesetzt es gelingt euch, d’Arambault überhaupt dazu zu bewegen. Was ich nicht glaube. Und noch eine Sache …«

»Ja?«

»Solltest du doch bis zu ihm vordringen … Erwähne auf keinen Fall seinen Vater!«

»Warum?«

»Sensibles Thema. Sein Vater hat sich vor Jahren selbst umgebracht. Der Junge ist nie wirklich darüber hinweggekommen.«

»Aber das wäre doch genau das, was die Leser gerne erfahren würden.«

Dans Ton wurde plötzlich heftig. »Verflixt und zugenäht! Wirst du auch nur einmal auf mich hören? Am besten machst du einen Riesenbogen um den Typen. Und falls du es doch nicht lassen kannst, dann darf er niemals erfahren, wer du wirklich bist. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann behandelst du ihn, als ob er nie einen Vater gehabt hätte. Hast du mich verstanden?«

»Darf ich wenigstens den Grund dafür erfahren?«

»Nein!«, bellte Dan. »Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe zu tun.«

Er legte auf, und ich sah verdattert auf den stummen Hörer in meiner Hand. Was für eine Mücke hatte ihn denn plötzlich gestochen? Dan war ja schon immer ein bisschen komisch gewesen, überlegte ich. Diese Sache mit der Organspendemafia musste ihn in eine Form von Paranoia gestürzt haben, anders war seine Reaktion nicht zu erklären. Blöd war aber vor allem, dass ich immer noch keinen Schritt weitergekommen war. Was sollte ich tun?

Die simpelsten Lösungen waren manchmal auch die besten, kam es mir in den Sinn. Was, wenn ich einfach bei d’Arambaults Firma anrief und um einen Interviewtermin bat? Vielleicht hatte es noch keiner geschafft, weil keiner es gewagt hatte. Ohne lange zu überlegen, wählte ich die Nummer, die ich aus dem Internet gezogen hatte.

Nach dreimaligem Klingeln meldete sich eine näselnde weibliche Stimme: »D’Arambault & Partners. Sekretariat Frédéric d’Arambault. Sie sprechen mit Géraldine Régnier. Was kann ich für Sie tun?«

Die Stimme war mir auf Anhieb unsympathisch. So stellte ich mir die Privatsekretärin der Queen vor, perfekt artikuliert und flexibel wie eine Eisenstange. Dans Rat fiel mir Gott sei Dank rechtzeitig wieder ein: Leg dir einen falschen Namen zu! In Windeseile checkte mein Gehirn alle Alternativen durch: Was ich brauchte, war ein Allerweltsname. Statistisch gesehen war Martin der am häufigsten vorkommende Name in Frankreich. Und was den Vornamen betraf: Allein in meinem Jahrgang gab es vier Lauras! Sollte ich wider Erwarten einen Termin bekommen, würde ich d’Arambault eine plausible Erklärung liefern: Meine Kommilitonin sei plötzlich krank geworden und ich musste sie vertreten. Momentan war es aber vor allem wichtig, voranzukommen und einen Termin zu ergattern.

Am anderen Ende der Leitung wurde man leicht ungeduldig: »Wer ist da bitte?«

»Hier spricht Laura Martin«, hörte ich mich sagen, als sei es das Natürlichste der Welt. Anscheinend hatte ich das Zeug zur Geheimagentin. »Ich wollte anfragen, ob Monsieur d’Arambault mir einen Termin gewähren könnte.«

»Worum geht es?«, hakte Lady Buckingham nach.

»Um ein Interview. Ich …«

»Monsieur d’Arambault gibt keine Interviews«, fiel mir die eiserne Lady ins Wort.

»Würden Sie ihn bitte freundlicherweise trotzdem fragen? Womöglich hat er in den letzten Stunden seine Meinung diesbezüglich geändert …«

Die Sekretärin schnaubte verächtlich. »Monsieur d’Arambault hat Besseres zu tun, als mit Schmierblättern zu plaudern.«

»Es handelt sich um eine hoch seriöse Zeitung«, schwindelte ich. »Und sicher wäre es Monsieur d’Arambault lieber, direkt Einfluss auf das nehmen zu können, was gedruckt wird …«

»Es wird gar nichts gedruckt. Und falls doch, werden Sie von unseren Anwälten hören. Ihnen noch einen schönen Tag!«

Erneut blickte ich verdattert auf das verstummte Telefon. Das nannte sich ein durchschlagender Erfolg. Aber so schnell wollte ich mich nicht geschlagen geben. Wenn die eiserne Lady meine Anfrage nicht weiterleiten wollte, dann musste ich sie eben direkt an d’Arambault richten. Einen Versuch war es auf jeden Fall wert. Ich legte in meinem Laptop eine neue Word-Datei an und verfasste eine kurze Mitteilung an Frédéric d’Arambault:

Sehr geehrter Monsieur d’Arambault,

mein Name ist Laura Martin. Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und studiere Journalistik am IFJ. Für meine Abschlussprüfung muss ich eine wichtige Persönlichkeit interviewen. Seit Jahren bewundere ich die Art, wie Sie die Geschicke einer der bedeutendsten französischen Firmen leiten, weshalb ich Sie sehr gerne als Interviewpartner gewinnen möchte. Gerne lasse ich Ihnen die Fragen im Vorfeld zukommen. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Ehrlich gesagt, würden Sie mir mit einem »Ja« buchstäblich das Leben retten! Meine E-Mail-Adresse: [email protected].

Mit freundlichen Grüßen

Laura Martin

Dann richtete ich bei meinem E-Mail-Anbieter die Fake-E-Mail-Adresse für Laura Martin ein, druckte die Nachricht aus, unterschrieb mit falschem Namen, faltete das Blatt und steckte es in ein Kuvert, auf welches ich FREDERIC D’ARAMBAULT und dick und fett das Wort PERSÖNLICH schrieb.

Sollte ich den Brief selbst bei seiner Firma vorbeibringen? Ich beschloss, dass es sicherer war, die Nachricht per Bote zu schicken, und bestellte über ein Internetportal einen Fahrradkurier. Der Brief würde mich jetzt eine Stange Geld kosten, aber in Anbetracht dessen, dass meine Karriere auf dem Spiel stand, war das eine Ausgabe, die ich nur zu gerne tätigte. Bevor ich ihn dem Boten übergab, drückte ich abergläubisch einen Kuss auf den Umschlag.

Der junge Mann zwinkerte mir verschwörerisch zu. »Liebespost!« Er strahlte über das ganze Gesicht. »Ich werde diesen Brief hüten wie mein Leben.«

Ich hielt ihn zurück. »Bitte fragen Sie nicht warum, aber würde irgendjemand erfahren wollen, bei wem Sie ihn abgeholt haben, dann …«

Erneut zwinkerte er mir zu. »Schon kapiert. Es gibt eine eifersüchtige Ehefrau. Keine Sorge. Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Ich sage nichts.« Und schon war er weg.

Jetzt konnte ich nur noch abwarten und hoffen, dass d’Arambault schnell antworten würde. Vorausgesetzt, er würde sich überhaupt die Mühe machen zu antworten … Würde ihn mein Brief erreichen? Oder würde er von Lady Buckingham abgefangen werden und gleich im Müll landen? Ich drückte beide Daumen und blickte besorgt in den Kalender. Vierzehn Tage. Der Countdown lief, und es würde verdammt knapp werden!

Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag rumkriegte. Ein einziger Gedanke nahm den ganzen Platz in meinem Kopf ein: DASINTERVIEW. Meine Gefühle fuhren seit gestern Achterbahn. Mal war ich zuversichtlich bis euphorisch, mal pessimistisch und am Boden zerstört. Ich war gerade dabei, mir ein Sandwich zu machen – es war schon spät am Nachmittag, und ich hatte den ganzen Tag vor lauter Aufregung nichts gegessen –, als mein Laptop mit einem fröhlichen Bip den Eingang einer neuen Nachricht in meinem Fake-Postfach meldete. Ich öffnete den Posteingang. Es war eigentlich nicht anders zu erwarten, und dennoch machte mein Herz einen doppelten Salto beim Anblick von Frédéric d’Arambaults Namen. Auf einmal war mir eiskalt. Mein Herz schien sich seltsamerweise viel zu hoch, direkt in meiner Halsgrube, aufzuhalten, und pochte wie verrückt. Ich schickte ein Stoßgebet gen Himmel und klickte mit zitternder Hand auf die Nachricht. Sie war sehr knapp.

Sehr geehrte Mademoiselle Martin,

vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr Interesse an meiner Firma und meiner Person. Leider muss ich Sie enttäuschen: Ich gewähre grundsätzlich keine Interviews. Nur zu gern hätte ich jetzt das Leben einer jungen und sicher charmanten Dame gerettet, aber ich bin mir sicher, dass ein anderer, willigerer und somit geeigneterer Interviewpartner das für mich übernehmen wird. Für Ihr Studium und die bevorstehende Abschlussprüfung wünsche ich Ihnen alles Gute.