19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

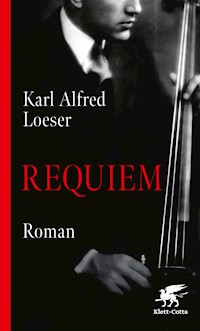

Die große Neuentdeckung: Ein meisterhafter Roman aus den Dreißiger Jahren Der jüdische Cellist Erich Krakau wird Opfer einer gnadenlosen Intrige, an der sich bald eine ganze Stadt beteiligt: Kleinbürger, Emporkömmlinge und Spießer. Der von Peter Graf entdeckte, bislang unveröffentlichte Roman von Karl Loeser wirkt beinahe prophetisch. Denn geschrieben wurde er, bevor die Vernichtung der europäischen Juden ins Werk gesetzt wurde. Eine Stadt in Westfalen Mitte der 1930er-Jahre: Die Entrechtung der in Deutschland lebenden Juden ist weit fortgeschritten, aber einige leben weiterhin unbescholten und können ihren Berufen nachgehen. Zu ihnen gehört der Cellist Erich Krakau, der am städtischen Symphonieorchester tätig ist. Das Blatt wendet sich, als der 22-jährige Fritz Eberle, Mitglied bei der SA, seine Stelle im Orchester einnehmen will. Getrieben von Hass, entsteht eine Hetzjagd auf den unschuldigen Krakau, in die Freunde mit hineingezogen werden, die alles für Krakau riskieren – aber auch skrupellose Emporkömmlinge auf der Seite Eberles, die gut vernetzt sind und Krakau gefährlich werden. Karl Loesersauf eigene Erlebnisse und die Erlebnisse seines Bruders zurückgreifende Roman erzählt vom Schrecken der Diktatur und macht die Mechanismen des Terrors sichtbar. Zur Editionsgeschichte: Schon immer gab es sehr talentierte Autoren, deren Werk nie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Der aus Berlin stammende Karl Alfred Loeser war einer von ihnen. Von den Nazis vertrieben, führte ihn seine Flucht über Amsterdam nach Brasilien. Dort entstanden seine Romane, Novellen und Theaterstücke. Zwar wusste seine Familie, dass er sich häufig zum Schreiben zurückzog, doch was er schrieb, blieb unbekannt. Erst nach seinem Tod 1999 entdeckte die Familie den Nachlass. Darunter befand sich auch der auf Deutsch verfasste Roman "Requiem", der in der ursprünglichen Fassung den Titel "Der Fall Krakau" trug und vor dem Hintergrund des Schicksals seines Bruders, eines Musikers im Dritten Reich, enstanden war. Loeser selbst hatte den Roman ins Portugiesische übertragen, traute sich aber nicht, ihn Verlagen anzubieten, weil es ihm unter dem Machthaber Getúlio Dornelles Vargas, der mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, zu gefährlich erschien, seine jüdische Herkunft mit einer solchen Publikation öffentlich zu machen. Seinen Bruder Norbert, der in den Niederlanden blieb und den Krieg dort überlebte, sah er nach dem Krieg wieder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Karl Alfred Loeser

Requiem

Roman

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Graf

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH

unter Verwendung einer Abbildung von © Alamy

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von CPI Clausen & Bosse GmbH

ISBN 978-3-608-98684-6

E-Book: ISBN 978-3-608-12043-1

1. Kapitel

Fritz Eberle setzte den Bogen ab; sein Körper verharrte für Augenblicke gebeugt über dem Instrument, während seine Augen weiterhin auf den Saiten des Cellos hafteten. Sekundenlang blieb es still im Saal, dann aber brach plötzlich und unerwartet der Beifall los. Man klatschte in die Hände, man rief »bravo«, erhob sich von den Stühlen, lärmte und tobte vor Begeisterung, und die Mutter, die rundliche Frau des Bäckermeisters Eberle, eilte stolz auf ihren Sohn zu, um ihn zu umarmen, um vor aller Augen den Künstler in die Arme zu schließen. Sogar Herr Arthur Eberle, der Direktor der Musikschule und Veranstalter dieser »ersten öffentlichen Schüleraufführung«, ließ sich herbei, seinem Neffen Fritz die Hand zu reichen und ihm jovial auf die Schulter zu klopfen: »Bravo, mein Junge«, sagte er mit sonorer Stimme, »mach’ nur weiter so.« Worte, die der aufgeregten Mutter Tränen in die Augen trieben.

Es war unbestreitbar ein Erfolg, die beste Leistung des Abends; und der Beifall war wohl auch deshalb so reichlich und anhaltend, weil man den ganzen Abend wenig Grund gehabt hatte zu applaudieren, obwohl sich das Konzert schon über zwei Stunden hinschleppte. Nach einer endlosen Reihe von nichtssagenden, ermüdenden und minderwertigen Darbietungen wirkte der mittelmäßige Vortrag des jungen Eberle wie eine Erlösung, so, wie einem durstigen Wanderer ein Tropfen Wasser die herrlichste Erfrischung scheinen mag.

Noch immer wollten die Zuhörer sich nicht beruhigen, und Direktor Eberle sah sich veranlasst, streng um sich zu blicken und energisch an seinem Schnurrbart zu zupfen. Denn es war offensichtlich, dass man nicht mehr an den soeben gehörten Vortrag dachte, sondern lärmte, um des Lärmens willen und aus Freude am Händerühren. Die beiden Herren, zum Beispiel, dort hinten in der Ecke, die Bravo rufend fortwährend mit den Bierseideln auf den Tisch stießen, waren ohne Zweifel dieselben, die eben erst bei dem Gesangsvortrag der einzigen Gesangsschülerin Eberles so unverschämt »lauter« gerufen hatten, was das arme Mädchen in schreckliche Verwirrung gestürzt hatte.

Währenddessen brachte man Fritz im Triumph an den Tisch, an dem sein Vater ihn erwartete. »Ganz nett«, sagte er ernst und glaubte, damit genug Lob gespendet zu haben. Der Bäckermeister war ein vierschrötiger, schwerfälliger Riese, vor dem der Sohn, schmal von Gestalt und engbrüstig, fast verschwand.

So war es mehr Furcht als Zuneigung, was Fritz gegenüber seinem Vater empfand, und das soeben geäußerte Lob, diese zwei eher Geringschätzigkeit als Anerkennung ausdrückenden Worte, verwirrten ihn mehr als der tosende Beifall. Ängstlich stand er vor dem Alten und blickte ihn aus wasserblauen Augen schüchtern an. Die Mutter und die Onkel, Tanten und Cousinen, die zugegen waren, zeigten sich keineswegs zufrieden mit dem Verhalten des Bäckermeisters. Es sei doch endlich an der Zeit, seine strenge Haltung aufzugeben, schalten sie, nun, da aus seinem Sohn ein Künstler werden wolle.

Plötzlich verstummte der Lärm um sie herum, denn Arthur Eberle griff selbst zur Violine, und als glänzender Abschluss erklang die Lustspielouverture von Béla Kéler. Da leuchteten alle Augen, da atmeten alle auf! Fast schien es, als hätte Eberle die Schar der Stümper nur aufmarschieren lassen, um danach in umso hellerem Glanz erstrahlen zu können. Wie er mit dem Bogen über die Saiten strich, wie er die Finger setzte, den Kopf warf, dabei aber nicht vergaß, gewinnend ins Publikum zu lächeln, das war unvergleichlich. Die anwesenden Eltern waren begeistert, dass ein so flotter und gewandter Musiker ihre Kinder unterrichtete. Die zuvor zur Schau gestellten minderwertigen und unfertigen Leistungen schadeten seinem Ansehen nicht, vielmehr verstärkten sie den Eindruck, den er selbst hervorrief, und dieser brachte die guten Leute dahin, ihre Kinder zu ermahnen, es dem Lehrer fleißig nachzutun; denn unüberhörbar war ja, dass es nicht an ihm liegen konnte, wenn die Kinder keine Fortschritte machten, der Arthur Eberle verstand etwas. Ein paar bravouröse Akkorde, die Eberle allerdings geschickt zu vereinfachen verstand, ein Absetzen des Bogens, der Violine, und das Konzert war beendet. Dieses Mal war der Beifall spontan, ohne Beimengung von Schabernack oder Böswilligkeit. Von allen Seiten drängten sich die Besucher um den Veranstalter, man beglückwünschte ihn zu der Idee, denn es sei doch immer ein Ansporn für die Schüler, auch wenn ihre Leistungen noch nicht ganz vortragsreif seien, sich einmal öffentlich produzieren zu können. Und Arthur Eberle nickte, lächelte, stimmte zu oder lehnte ab, drückte herzlich die Hände, die sich ihm entgegenstreckten, und war bei allem stets derselben Meinung wie seine Kunden.

Eberle war sehr geschäftstüchtig. Die Eltern seiner Schüler als Kunden zu bezeichnen, war dem Musiklehrer selbst eingefallen und erhellte seine ganze Einstellung. Er hatte die Musikschule erst vor wenigen Jahren gegründet und erzielte bereits beträchtliche Gewinne. Es war ja nicht schwer, ein derartiges Unternehmen zu eröffnen. Arthur Eberle hatte nichts weiter getan, als ein Klavier in sein gutes Zimmer zu stellen und die Aufschrift: »Conservatorium der Musik Arthur Eberle« kursiv auf Glas malen lassen. Als ehemaliger Militärmusiker genoss er allseitig größtes Ansehen. Und dies reichte aus, um seine gänzlich fehlende Musikalität wettzumachen. Eberle spielte Violine, wie ein Tischler zimmert, sauber und fleißig, aber ohne jedes innere Erleben. Dass er auch ein paar Melodien auf dem Klavier, der Klarinette und der Trompete spielen konnte, hatte ihn ermutigt, sein Geschäft auszudehnen. Mit der Zeit hatte er so eine beträchtliche Anzahl Schüler um sich geschart. Die lernten zwar nur wenig, bezahlten aber jeden Monatsersten pünktlich ihren Beitrag. Den Klavierunterricht hatte er seiner Frau übertragen. Und die Tochter eines niederen Beamten, eine kreuzbrave Seele, fand sich mit bewundernswertem Geschick in die nicht leichte Rolle einer Musiklehrerin. Zwar machte sie, wenn sie mit ihren kurzen, dicken Armen und den roten Händen, die so recht für die Hausarbeit geschaffen schienen, an dem Instrument saß, eine seltsame Figur, dennoch gelang es ihr, ihre Autorität zu wahren, und das, obwohl sie keine Ahnung vom Klavierspielen hatte. Die Klavierklasse wuchs, denn die Schüler hatten es bequem bei Frau Eberle. Man brauchte nicht zu lernen, nicht aufzupassen, denn die gute Frau unterließ jeden Tadel, weil sie ständig fürchtete, sich zu blamieren. Sie beschränkte sich darauf, die Zeit im Auge zu behalten und den Jüngeren zuweilen einen Schlag auf die Finger zu versetzen.

Frau Eberle hatte zur Feier dieses außergewöhnlichen Ereignisses die ganze Familie zu einer Tasse Kaffee geladen, und allmählich füllte sich die gute Stube. Auch Arthur machte sich, nachdem er abgerechnet hatte, von Wilhelms Bierhallen, wo die Aufführung stattgefunden hatte, auf den Nachhauseweg. Er wurde begeistert begrüßt, was ihm sichtlich wohltat, denn er strich behaglich über seinen Schnurrbart und blickte aus seinen kleinen, listigen Augen voll verhaltenen Stolzes auf seine rundliche Frau, die sich mit einem rettungslos altmodischen Hut und einem ererbten Pelzkragen gewaltig herausgeputzt hatte. Inzwischen war man so weit gekommen, Fritz für ein verkanntes Genie zu erklären, und wenn man bedenkt, dass er noch bis vor wenigen Stunden von allen kaum beachtet worden war, lässt sich ermessen, wie enorm der sommersprossige Junge seinen Erfolg empfand. Das Musikstudium verdankte er eigentlich nur einem Zufall, dem Umstand nämlich, dass sein Vater vor langen Jahren von einem falliten Geschäftsmann das Violoncello, das Fritz nun spielte, gepfändet hatte. Jahrelang hatte es halb vergessen und verstaubt herumgestanden, dann hatte der Junge es für sich entdeckt, und seine höchste Wonne war es gewesen, an den Saiten zu zupfen und auf die tiefen Töne zu lauschen, die von irgendwoher zu kommen schienen. Und sah dieser Zufall heute nicht fast wie eine Fügung der Vorsehung aus?

Bäckermeister Eberle, der bislang nur wenig gesprochen hatte, nahm nun das Wort: »Ich verstehe nicht, warum mein Sohn, wenn er nun schon ein Künstler ist, nicht auch etwas davon haben soll.« Man muss verstehen, dass Fritz in der Bäckerei seines Vaters half, sich dort aber ungeschickt anstellte. Der Alte hätte seinen Jungen liebend gern in einen anderen Betrieb gegeben, aber unter Fremden machte dieser einen beinahe blöden Eindruck. Auch ließ er sich von viel Jüngeren herumstoßen und zur Seite drängen. Fritz war ein denkfauler Mensch, einer, der wenig sprach, nicht, weil er zurückhaltend war, sondern weil er nichts zu sagen wusste. Er war froh, wenn er sich mit seinem Cello beschäftigen durfte, und fühlte sich seltsam geborgen, wenn er, wie als Kind, den Tönen lauschen konnte, die aus dem Bauch des Instrumentes aufstiegen. Ihm fehlte zwar jeder musikalische Ehrgeiz, doch wuchs dieser, zumindest in Gedanken, seitdem man ihn mit Beifall überschüttete, und er sah, dass auch andere Gefallen an seinem Spiel fanden. Als der Bäckermeister merkte, dass man ihm zuhörte, kam er in Eifer. Er habe schon lange bemerkt, dass sein Sohn etwas anderes sei als ein Bäcker. Nicht, dass er diesen Beruf, den er von seinem Vater übernommen, etwa gering achtete. Keineswegs, aber das stille Wesen des Jungen, die Neigung zum Träumen müsste doch allen aufgefallen sein.

Hier fiel ihm sein Bruder Arthur in die Rede: »Keiner kann das besser beurteilen als ich. Ich habe Fritz zu mir genommen, als er noch nichts konnte, an meiner Hand hat er, sozusagen, die ersten Gehversuche gemacht, und ich weiß auch, was in ihm steckt. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, was du eigentlich meinst, wenn du sagst, er solle etwas davon haben.« Das sprach allen aus der Seele. Man war nach der langen Rede des Bäckermeisters noch eher geneigt, Fritz wirklich für einen Künstler zu halten, obwohl die ganze Familie früher nur über den Stupiden gelacht hatte. Was aber sollte er beginnen? Vater Eberle sagte es, mit sehr lauter Stimme mehrmals auf den Tisch schlagend: »Ist das so schwer zu begreifen? Musiker soll er werden; für einen anständigen Cellisten ist wohl immer Platz.« Arthur zog die Schultern hoch: »Soll er vielleicht im Café spielen? Tanzmusik machen?«

»Nein, das soll er nicht, erstens, weil es schlecht bezahlt wird, und zweitens, weil er dazu wohl nicht taugt. Ans Stadttheater! Ist er nicht einer der Ersten gewesen, die bei der Partei waren? Hat er nicht schon gekämpft, als es noch Landesverrat war, ein Patriot zu sein?« Die Verwandten sahen sich ein wenig überrascht an. So viel war nur bekannt, dass man Fritz in eine braune Uniform gesteckt hatte, weil er selbst Spaß daran fand und weil seine Altersgenossen ebenfalls darin herumliefen. Sonst aber wussten sie nicht mehr, als dass er hie und da ein paar Übungen mitgemacht hatte. Am meisten erstaunte sie aber, dass der Bäcker mit solchem Eifer von seinem Sohn sprach, ihn herausstrich und ihn lobte; war er doch sonst der Erste gewesen, der ihn belächelt und Witze über ihn gemacht hatte.

Sein Vaterstolz, den er zweiundzwanzig Jahre nur verhalten zeigen konnte, kam nun zum Durchbruch. Da hatte er einen Sohn gehabt und doch keinen. Einen Menschen, der wie ein Schatten dahinlebte, von dem man nicht reden, nicht erzählen konnte. Fragte jemand: »Was macht Ihr Junge?«, musste er still sein, die Achseln zucken. Und was wussten andere von ihren Söhnen zu berichten! Nun schien er aber doch etwas zu können, etwas, was nicht jeder verstand. Hochrote Wangen hatte der Vater bekommen; so stand er, kampfbereit seinen Bruder anblickend. Arthur dagegen war unangenehm berührt, er fand seinen Bruder albern, und außerdem fühlte er sein Prestige schwinden. Gerade als er ihm ziemlich scharf entgegnen wollte, er solle sich so etwas nicht in den Kopf setzen, denn Fritz spiele zwar ganz anständig, aber daran sei nicht zu denken, fing er einen Blick des Jungen auf, der ihn mit scheuer, unterwürfiger Bewunderung ansah. Er blickte in die Runde, und alle Augenpaare sahen gleichsam zu ihm auf. Er sprach noch nicht, das dünkte ihm das Klügste. Stattdessen war erneut die Stimme des Bäckermeisters zu vernehmen: »Soweit mir bekannt ist, sitzen im städtischen Orchester noch immer Juden. Wozu? Wenn es genug Begabte unter uns gibt? Du hast gute Beziehungen, Arthur, bist Standartenführer, dir muss es doch ein Leichtes sein, den Fritz anzubringen.«

Das traf. Geschmeichelt blickte Arthur auf seine Frau, die ihn gehorsam anschmachtete. In letzter Zeit hatte er wenig Freude an seinem Führerposten gehabt, und sich deswegen nur selten in seiner Uniform blicken lassen. Dass er aber in der Familie noch die alte Achtung genoss, war ihm eine angenehme Überraschung. Er stand auf, ging ein paar Schritte, legte die Stirn nachdenklich in Falten. Ein Künstler unter seinen Schülern? Der Gedanke war nicht schlecht. So gut sein Musikgeschäft auch ging, ein künstlerischer Erfolg war ihm bisher nicht vergönnt gewesen. Kinder kamen und gingen, lernten ein wenig auf der Violine kratzen, auf dem Klavier tasten, aber da war keiner, der es ernst nahm. Mit Fritz hatte er sich stets die größte Mühe gegeben, das war nicht zu bestreiten, obwohl er vom Cellospiel wenig Ahnung hatte. Wenn nun der Junge ans Stadttheater käme. Zum Teufel! Das wäre etwas, worauf man stolz sein könnte, und eine prächtige Reklame überdies. Vielleicht spielte er tatsächlich nicht so schlecht; wie er in Wilhelms Bierstuben die »Träumerei« von Schumann gebracht hatte, war so übel nicht gewesen. Nun ja, es war kein schweres Stück, aber es gut zu spielen, dazu gehörte so mancherlei.

Er gab keine Antwort, trat nur plötzlich auf Fritz zu und fragte, ihm die Hand auf die blassblonden Haare legend: »Na, wie wär’s, hast du Lust?« Der Junge sah ihn ausdruckslos an. »Ja, Onkel«, sagte er, aber es beschlich ihn dabei ein Gefühl des Unbehagens, und die Angst vor neuen Aufgaben stieg in ihm auf. Arthur Eberle war zufrieden. Er fühlte sich zu Recht als Hauptperson, sprach wohlwollend, sich leutselig nach links und rechts wendend. »Ja, wenn so eine Sache nicht wenigstens einen ideellen Erfolg brächte, dann wüsste man schließlich überhaupt nicht, wozu der ganze Rummel.« Dann setzte er die Leute mit Einzelheiten, wie der Lustbarkeitssteuer, Saalmiete, verkauften und unverkauften Eintrittskarten, Programmkosten und so weiter, in Erstaunen.

Fritz sah und hörte alles nur wie aus weiter Ferne; er war noch immer wie im Taumel, und er wünschte im Stillen, dass dieser Abend, dieser vielleicht glücklichste Abend seines Lebens, nie enden möge.

2. Kapitel

Die Tage schlichen in trägem Gleichmaß dahin. Fritz half weiter bei seinem Vater, und Arthur Eberle schien nicht mehr viel an die Geschichte zu denken. Wäre nicht Fritz eines Tages darauf zurückgekommen, hätte alles gut im Sande verlaufen können.

In dem stets geduckten, scheuen Burschen war eine merkbare Veränderung vor sich gegangen. Er trug den Kopf etwas höher, und er vermochte bereits, den Menschen in die Augen zu schauen. Dergestalt trat er vor seinen Onkel und begann, wieder davon zu sprechen. Der Musiklehrer und Standartenführer fühlte sich unbehaglich. So war das doch nicht gemeint gewesen. Du lieber Gott, an dem Abend hatte man schlecht etwas anderes sagen können, weil alle auf ihn eingeredet und ihn wie ein leibhaftiges Orakel angesehen hatten. Freilich, nach dem Konzert waren die Herzen und Gemüter erregt gewesen, aber dass der Junge nun daherkam und sich einbildete, man werde ihn nun im Ernst in das städtische Orchester setzen – anscheinend hielt er dies für die leichteste Sache von der Welt –, das war denn doch etwas zu viel. Wie er sich denn das vorstelle, fragte der Onkel betont gutmütig, ob er denke, dass sich das so im Handumdrehen bewerkstelligen ließe. »Gut Ding will Weile haben, mein Junge.« Fritz wollte wissen, ob der Onkel schon etwas in die Wege geleitet habe, doch noch während er sprach, fühlte er, wie ihn Mut und Zuversicht langsam verließen. Wie, wenn der Onkel nicht Wort hielt? Wenn man ihn wieder nur zum Besten gehabt hätte? Nein, er wollte sich nicht mehr so zufriedengeben, nicht mit den ausweichenden und vertröstenden Antworten, die ihm stets so überreichlich von allen Seiten zuteilgeworden waren. Sein Ehrgeiz war erwacht, spät und krankhaft, und stachelte ihn an. Arthur Eberle legte jetzt beide Hände auf die Schultern des Jungen und sprach ihm ins Gewissen. »Der Weg eines Künstlers ist voller Dornen. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Arbeiten heißt es da, arbeiten und wieder arbeiten.« Und er hob bedeutungsvoll seinen fleischigen Zeigefinger und forderte den Neffen auf, sich zuvor auf Herz und Nieren zu prüfen, ob er stark genug sei zu solch einem schwierigen Unternehmen.

Davon wollte Fritz nichts hören. Wozu sollte er noch viel arbeiten? Hatte er nicht einen rauschenden Erfolg errungen, war er nicht soeben erst mit Beifall überschüttet worden? Ah, der gute Onkel suchte nach Ausflüchten, sagte er sich, als er, nicht gerade hochgemut, davonging. Auch gut, wenn der Herr Lehrer nicht Wort hielt, würde er eben selbst zusehen. Er selbst? Das »Ich«, vorher nur ein Wort wie tausend andere, begann, langsam Gestalt anzunehmen. Ich. Da war plötzlich Leben in der winzigen Silbe, sie schmeckte süß auf der Zunge. Aber was sollte er tun? Waren nicht alle Wege versperrt, alle Türen verschlossen? Die Tatsache, etwas zu können, der Wunsch, etwas zu leisten, genügten nicht; man würde die Menschen auf sich aufmerksam machen müssen, sie überzeugen … Und werde »ich« dies ganz allein zuwege bringen?, fragte er sich. Er sprach zu diesem Ich wie zu einem Fremden, aber war es denn nicht auch fremd? Kannte er es denn vielleicht? Die wenigsten wissen etwas von diesem geheimnisvollen Wesen in der ersten Person. »Ah«, sagte er beim Weiterschreiten, »hätte man nur ein Ende des Fadens in der Hand, ich wollte das Knäuel schon abwickeln.«

Und wieder waren Tage vergangen, und noch immer hatte sich nichts ereignet. Seine Gedanken kreisten immer um denselben Punkt, es fraß und gärte in ihm, aber er wusste sich keinen Rat. Das Jahr war noch nicht alt, man schrieb den 15. Januar. Schnee lag auf den Straßen, hart gefroren, wie Glas glitzernd und schimmernd im Glanz der Wintersonne. Fritz Eberle war auf dem Weg nach Hause. Bei jedem Schritt, den er machte, knirschte es unter seinen Füßen.

Die Bergstraße, in der »Eberles Bäckerei und Konditorei« in einem breiten Schaufenster die herrlichsten Backwaren feilbot, führte in einem weiten Bogen zur Bismarckstraße. Die Bäume am Straßenrand, im Sommer ein Bild der Hoffnung und Freude, sahen traurig und gerupft aus. Ihre Äste, gewohnt, grüne Blätter zu tragen, bogen sich unter der Last des Schnees. Fritz ging schnell, in Gedanken versunken, aber kerzengerade, wie er es beim Felddienstunterricht gelernt hatte, sein Instrument, in eine Segeltuchhülle geschlagen, unter dem Arm.

Beinahe wäre er, als er die Tür zum Laden öffnete, mit einer Kundin zusammengestoßen, die eben im Begriff schien, auf die Straße zu treten. Es war eine kleine, zarte Frau. Unter einer dunklen Kappe, die eines ihrer Ohren verdeckte, quoll blondes Haar hervor; in ihrem blassen Gesicht standen zwei dunkle, eigenartig schimmernde Augen. Erstaunt blickte sie auf Fritz, als dieser, eine Entschuldigung murmelnd, an ihr vorbeiwollte. Frau Eberle, die hinter dem Ladentisch stand und nicht ohne Stolz auf ihren Sohn blickte, fühlte sich veranlasst, ein paar erklärende Worte zu sagen. Als tüchtige, stets eifrige Geschäftsfrau, sah sie die Gelegenheit, die junge Dame im Pelzmantel, die sie noch nie zuvor erblickt hatte, als Kundin zu gewinnen, und war deshalb bemüht, die Bekanntschaft etwas intimer zu gestalten. »Mein Sohn«, sagte sie, halb erläuternd, halb vorstellend.

»Oh«, machte die junge Frau, und ein flüchtiges Rot huschte über ihre Wangen, »spielt Ihr Sohn Cello?« Fritz blieb stehen. Er wollte etwas erwidern, wollte sagen, dass er nicht nur so im landläufigen Sinne »Cello spiele«, sondern dass er studiere und dass es ihm Ernst damit sei. Die vornehme Dame führte vielleicht zu einem Ende des Fadens, konnte das nicht die Gelegenheit sein, ihn wirklich aufzunehmen? Aber er kam nicht dazu, zu sprechen. Ehe er seine Gedanken in Worte fassen konnte, gab seine Mutter schon ausführlich Antwort. Oh ja, ihr Sohn spiele Cello, er habe bereits mehrere Jahre Unterricht und mache beständig Fortschritte, und ob die gnädige Frau auch etwas davon verstünde. Cello sei doch ein so schönes Instrument; immer, wenn ihr Sohn spiele, und er spiele wirklich nicht schlecht, dann werde ihr so seltsam zumute. Lächerlich, einfach lächerlich. Fritz packte der Zorn. Seine Mutter machte ihn zu einem Popanz.

Aber er konnte nicht eingreifen, konnte sich nicht verteidigen, dazu war er viel zu langsam. Schon immer hatte er das gespürt, aber nie so deutlich, so drückend und demütigend wie jetzt. Ob in Gesprächen mit Älteren oder Jüngeren, in Unterhaltungen mit Freunden oder Fremden, immer ließ man ihn mit offenem Munde stehen, brachte ihn um seine Worte, schnitt ihm die Rede ab. Und so musste er auch hier mit ansehen und hören, wie die Mutter, redegewandter als er, ihn lächerlich machte.

Das Lächeln, das die junge Frau so schön kleidete, kehrte wieder, und sie richtete einen Blick auf den untätig Dastehenden. »Etwas verstehe ich schon davon«, sagte sie. Ihre Stimme war weich und doch bestimmt, dabei von so seltener Wärme, dass es fast körperlich wohltat, ihr zuzuhören. »Mein Mann, nämlich … Vielleicht haben Sie den Namen Krakau schon einmal gehört?«

Freundlich den beiden zunickend, verließ sie den Laden; das Lächeln war noch in ihren Augen, als sie die zwei Stufen zur Straße hinabstieg und, sich nach rechts wendend, langsam auf dem Schnee dahinschritt.

3. Kapitel

Krakau. Von nun an verfolgte ihn der Name. Er las ihn an den Anschlagsäulen, wo er, neben anderen, als Solist bei einem Konzert aufgeführt war, er las ihn in der Zeitung, in Kritiken und Bemerkungen, er fand ihn in großen Lettern auf den Plakaten des Stadttheaters. Im Gespräch der Eltern, oder wenn Fremde sich unterhielten, selbst wenn er mit Kameraden seines Sturmtrupps zusammentraf, konnte er sicher sein, dass Krakau irgendwann erwähnt wurde.

Und dieser Krakau war ein Jude. Jedes Mal, wenn der Name an sein Ohr schlug, regte es sich in ihm, war es, als zerre man an einer frischen Wunde. Was er über Krakau teils aus Zeitungen, teils aus Gesprächen und Gerüchten erfahren konnte, war ungefähr Folgendes: Erich Krakau war beinahe 36 Jahre alt, auch wenn viele ihn, durch sein jugendliches Aussehen irregeführt, erheblich jünger schätzten. Er war seit mehreren Jahren mit einer jüngeren Frau verheiratet, die, wie man sicher wusste, keine Jüdin war. Kinder hatten sie nicht. Vor zwei Jahren war er auf Betreiben des ersten Kapellmeisters Jung, der persönlich mit ihm befreundet war, an das Stadttheater berufen worden. Das Engagement hatte seinerzeit viel Staub aufgewirbelt. Mit Ausnahme der ganz rechts stehenden Blätter hatte die Presse die Intendanz zu dieser Erwerbung beglückwünscht, denn der Name Krakau hatte Klang. Krakau war über die Grenzen hinaus bekannt, er hatte in den Hauptstädten Europas konzertiert, und viele prophezeiten ihm eine leuchtende Zukunft. Da es gelungen war, ihn, einen Künstler von internationalem Ruf, für diese verhältnismäßig kleine westfälische Stadt zu verpflichten, wurde das Ereignis mit lautem Lokalpatriotismus gefeiert. Und fortan war kein Konzert, das in der Stadt etwas gelten wollte, ohne seine Mitwirkung zu denken. Er spielte auf den großen Bällen, bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und Matinées. Als im Jahr 1933 die Umstellung erfolgte, die Juden allenthalben ihrer Ämter enthoben wurden, nahm man freudig zur Kenntnis, dass Krakau Frontsoldat gewesen war, und beließ ihn gern auf seinem Posten.

Dieses Wissen war für Fritz nicht ermutigend, denn Erich Krakau war nicht nur der einzige jüdische Cellist, sondern gegenwärtig der einzige Jude im städtischen Orchester. Wie sollte er sich allein und ohne Hilfe durchsetzen?

Aber anstatt von seinem aussichtslosen Vorhaben abzusehen, verbiss er sich immer fester in den Gedanken. Es kam so weit, dass er nachts keine Ruhe mehr fand, sich auf seinem Lager hin- und herwarf und wachen Auges zu phantasieren begann.

4. Kapitel

Samstagabends hatte der Sturmtrupp, zu dem Fritz gehörte, seine regelmäßige Zusammenkunft im Restaurant »Grüne Linde«, das weit draußen am Rande der Stadt lag. Fritz versäumte diese Abende niemals, nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern weil sie seine einzige Freude waren. Er galt etwas vor sich und vor seinen Eltern, wenn er sich, mit der Uniform angetan, nach dem Abendbrot auf den Weg machte. Früher hatte der Vater geschimpft über die ewige Wirtshauslauferei, wie er es nannte. Er selbst war bei Weitem kein Abstinenzler, er wusste ein gutes Glas Bier zu schätzen, aber er war der Ansicht, dass sich das für einen grünen Jungen noch nicht gehöre. Allmählich aber gewöhnte er sich daran, denn er sah, dass die Uniform mancherlei Nützliches bringen konnte; er rückte auch immer ein paar Pfennige heraus, damit es nicht etwa hieße, sein Junge sei armer Leute Kind, und drückte ein Auge zu, wenn Fritz spät in der Nacht, nicht immer auf festen Füßen, heimkehrte. Der gute Fritz konnte zwar nicht viel vertragen, aber er trank dafür umso mehr, denn um keinen Preis wollte er hinter seinen Kameraden zurückstehen.

Als er an diesem Abend – er hatte sich etwas verspätet – in die hintere Stube des Wirtshauses trat, wurde er mit lautem Hallo begrüßt. Er war das nicht gewohnt, denn man pflegte sonst von seinem Erscheinen nicht viel Notiz zu nehmen. Da er wenig sprach und sich nie irgendwie hervortat, fiel seine Anwesenheit gar nicht auf. Heute aber war man auf sein Fehlen aufmerksam geworden, denn einer der Kameraden war auf den Gedanken gekommen, dem semmelblonden Eberle einen Streich zu spielen, ganz harmlos nur, aber man versprach sich doch viel Spaß davon. Es war nicht zu übersehen, dass Fritz die Kellnerin, die sie bediente, mit allzu eifrigen Augen betrachtete. Jetzt wollte man ihn, den man noch nie mit einem Mädchen gesehen hatte, glauben machen, dass Anna nach ihm gefragt und sich so benommen habe, als sei sie in ihn verliebt. Anna wurde in den Plan eingeweiht und war auch gern bereit mitzutun. Sie führte einen lockeren Lebenswandel, hatte alle paar Wochen einen anderen Freund, manchmal auch mehrere zugleich, je nachdem, wie es sich traf.

Anna sollte es dahin bringen, mit dem jungen Eberle in dem angrenzenden Zimmer allein zu bleiben und zu versuchen, ihn zu Zärtlichkeiten hinzureißen. Dann wollte man plötzlich die Tür aufreißen und seinen Spaß haben. Ein harmloses Vergnügen, dem Milieu dieser jungen Leute angemessen. Nun ging die Vermutung, dass die Kellnerin Anna den Fritz Eberle nicht kalt lassen würde, gar nicht so fehl. Der blasse Junge, der Mädels gegenüber noch schüchterner war als sonst, fühlte sich durch Annas Gegenwart stets eigenartig erregt. Zwar war er sich dessen nicht bewusst, aber wenn das Mädchen in der Nähe war, wurde er um ein Grad lebhafter und seine Augen bekamen zuweilen einen schwachen Glanz. Sie trug Röcke, die nur bis zum Knie reichten, obwohl das nicht mehr in Mode war, aber sie wusste, was sie tat. In ihre Beine waren alle Männer verliebt, sollte sie sie verhüllen? Und wenn sie dahinschritt, sich ganz leicht in den vollen Hüften wiegend, brachte sie das Blut der Burschen vollends in Wallung.

Endlich war Fritz erschienen und sogleich von den Kameraden lärmend in Empfang genommen worden. Ihn schwindelte, er war außerstande, auf die Fragen und Reden zu antworten, die ihm von allen Seiten zuflogen. Wie er der Anna das nur antun könne, wie betrübt und niedergeschlagen sie gewesen sei, dass er sie so habe warten lassen. »Aber die Anna?«, stotterte Fritz, »was für eine Anna?« »Wie er sich verstellt«, johlten die Kameraden, »seht nur den Duckmäuser.« Und man fügte hinzu, er solle nur die Freunde nicht für dumm halten, man habe recht wohl bemerkt, dass sie beide ein Gespusi hätten. Sie lachten und schlugen ihm auf die Schulter, es prasselte auf ihn nieder wie Gewitterregen. Das Blut stieg ihm zu Kopf, seine Wangen färbten sich, aber noch immer vermochte er nichts zu sagen. Widerstandslos ließ er sich, unter dem Jubel der Gefährten, auf seinen Platz bringen. Sie schrien, trampelten, johlten: »Anna. Anna.«

Und sie kam. Sie trug ein Glas Bier in der Hand und ein verschämtes Lächeln im Gesicht. Die Wangen waren etwas gerötet, die prallen Brüste unter der dünnen Bluse mehr gezeigt als verborgen. Sie sah ihn an, als hätten sie beide ein süßes Geheimnis zu bewahren. Fritz, hochrot im Gesicht und kaum noch Herr über sich, riss ihr das Glas aus der Hand und leerte es mit einem Zug. Lauter Beifall belohnte seine männliche Tat. Kaum hatte er sich aber umgedreht, stand schon wieder ein gefülltes Maß vor ihm. »Heda, Fritz«, rief einer, »auf die Weiber.« Und Fritz hörte sich rufen: »Auf die Weiber.« Er hob sein Glas und tat ihnen allen Bescheid. Wie im Traum war alles, was ihm geschah. War er das, der da mit den andern um die Wette schrie und soff, der ein Glas ums andere leer trank, der mit der Faust auf den Tisch hieb und »Herrgottsakra« brüllte, gerade so, wie der lange Noltens, der der Stärkste von allen war. War das noch Fritz Eberle, der scheue, schüchterne?

Als er sich erhob, stand Anna plötzlich vor ihm, ganz dicht, sodass er ihren Atem spüren konnte. Ein erregender Geruch ging von ihr aus, ein Geruch, der ihn taumeln machte. Er wollte etwas sagen, aber sie legte den Finger auf den Mund und nahm verstohlen seine Hand. »Komm«, flüsterte sie leise an seinem Ohr und zog ihn mit sich fort in das angrenzende Zimmer. –

Andern Tags, als er mit schwerem Kopf erwachte und sich Schritt für Schritt erinnerte, stieg ihm, wegen dieses Erlebnisses, das so herrlich begonnen und so schmählich geendet hatte, das Blut zu Kopf. Dort, in dem reservierten Zimmer, hatte ein grünes Sofa gestanden, ein altes, wackliges Ding, das ganz entsetzlich quietschte und krachte; aber sie hatte ihn da geküsst. Oh, es war ihm wie Feuer durch die Adern geflossen. Und er, was hatte er noch getan? Er hatte sie wohl wiedergeküsst, und die Wahrheit war, dass er gar nicht genug bekommen konnte. Und er hatte weit mehr getan, ihr ins Ohr geflüstert, dass er sie liebe, mehr als alles in der Welt, dass er sie haben möge und dass sie nun nimmermehr auseinandergehen möchten. Aber dann, als er immer kühner wurde und sie ihn stets noch ermunterte, waren die Kameraden hereingestürzt. Es schien, dass sie schon die ganze Zeit an der Tür gelauscht und jedes Wort gehört hatten. Die guten Freunde hatten Spaß gehabt, Gott im Himmel, er hatte sie noch nie so amüsiert gesehen, wie gestern Abend, als sie auf seine Rechnung lachten. Aber was tat Anna, das Mädchen? Wurde sie rot vor Scham, so wie er? Versteckte sie sich, suchte sie ihren Schreck, ihre Überraschung zu verbergen? Oh nein, sie lachte mit, als sei die ganze Sache verabredet gewesen. Eine Schamlose war sie, nichts weiter. Sie war aufgesprungen, hatte ohne Verlegenheit ihre Röcke in Ordnung gebracht und ihm scherzhaft mit dem Finger gedroht: »Fritzchen, Fritzchen.« Um dann zu den Kameraden zu sagen: »Er liebt mich, Kinder, ach, und nächstens heiraten wir.«

Mit einem Satz war Fritz aus dem Bett. Die Erinnerung war zu peinlich. Er hörte den schweren Schritt seines Vaters und erschrak. Was würde der Alte sagen? Es war fast zehn Uhr, und er war noch nicht angekleidet. Aber wider alle Befürchtung war Vater Eberle nicht aufgebracht. »Nun, haben der Herr Sohn einen gehörigen Affen heimgebracht?« Gottlob, er scherzte, dann war er guter Stimmung. Er erwiderte, dass es allerdings etwas hoch hergegangen sei und dass man ihn nicht habe fortgehen lassen, bevor … »Nun ja«, unterbrach ihn der Vater, »bevor du deinen Schwips weghattest. Na, du beginnst nun langsam ein Mann zu werden.« Der Alte schlug ein dröhnendes Lachen an und wandte sich zum Gehen. »Ach ja«, drehte er sich noch einmal um, »da hat jemand ein Briefchen für dich abgegeben.« »Für mich? Einen Brief?« »Ja, ja, tu nicht so überrascht. Er wird doch nicht von einem Mädel sein?« Er sah, wie Fritz über und über rot wurde, und brach in neues Gelächter aus. »Junge, Junge, ich sage es ja, du fängst an, in die langen Hosen hineinzuwachsen.«

Der Brief war, wie sich herausstellte, von dem Schenkmädchen Anna, die Fritz in nicht ganz fehlerfreiem Deutsch aufforderte, sich mit ihr diesen Nachmittag um vier Uhr am Stadtwall zu treffen. Sie sprach zum Schluss die Hoffnung aus, dass er sich von dem gestrigen Schreck erholt habe, und schloss mit den Worten: »auf baldiges Wiedersehen, Deine Anna«. Fluchend warf Fritz das Stück Papier auf den Boden. Wollte sie den Scherz noch weitertreiben? War es nicht genug, dass man ihn gestern derart verhöhnt hatte, dass allein die Erinnerung daran ihm die Schamröte ins Gesicht trieb? Deine Anna. Welch ein unerhörter Spott. Und wie sie ihn gestern angesehen und sich aufs Sofa geworfen hatte. Er sah wieder vor sich, wie er nach dem Spaß nach Hause gegangen war, allein, durch die dunklen Straßen. Wind hatte geweht, schneidend kalter Wind, der den pulvrigen Schnee vom Boden aufgewirbelt und ihm ins Gesicht geblasen hatte. Oh, diesen Heimweg würde er niemals vergessen.

Und nun, um allem die Krone aufzusetzen, dieser Brief. Dachten sie vielleicht, dass er sich noch einmal zum Besten haben ließe? Plötzlich setzte er sich hin und vergrub seinen schmerzenden Kopf in den Händen. Grenzenloses Mitleid mit sich selbst überkam ihn. Alle fielen sie über ihn her. Vom Vater angefangen bis zu seinen Kameraden. Da war niemand, der es gut mit ihm meinte. Und als er dachte, dass ein Mädchen ihn vielleicht leiden könne, eine einzige Seele auf der ganzen, weiten Welt, da hatte sie ihn verhöhnt. Er schluchzte laut auf. Er vergaß ganz, dass er ein Mann war, ein erwachsener Mann. Zu groß war die Demütigung, und auch der Alkohol tat seine Wirkung: Er weinte.

Sein Körper wurde von dem Schluchzen, das er krampfhaft zurückzuhalten versuchte, hin- und hergeworfen. Nichts war er, gar nichts, verachtet und herumgestoßen. Aber da kam ihm plötzlich sein Instrument in den Sinn, und seine Tränen versiegten. Er hob den Kopf. War er wirklich so ein Nichts? Leistete er in Wahrheit so wenig? Nein, bei seinem Konzert hatte es sogar der Vater anerkannt, der Vater und alle Verwandten. Er erhob sich und schien die Kopfschmerzen vergessen zu haben. »Ich werde es euch zeigen. Ich werde es euch allen zeigen«, sagte er mehrmals halblaut, mit zusammengebissenen Zähnen vor sich hin. Ein Gefühl, das bislang in ihm geschlummert hatte, erwachte nun mächtig in seiner Brust. Und als er sich aufrichtete, trat ein flackernder Glanz in seine Augen. Er begann zu hassen.

5. Kapitel

Der Arzt Dr. Spitzer nahm die große, dunkel geränderte Hornbrille von der Nase, legte sie in das Etui, das er mit einem lauten »Klack« zuschnappen ließ, und wandte sich an Krakau, der ihm nervös in den Vorraum gefolgt war. »Vor allen Dingen, lieber Herr Krakau, verordne ich Ruhe. Vielleicht sind Sie enttäuscht, dass ich Ihnen kein Rezept aufschreibe, dass ich Sie nicht in die Apotheke schicke, aber ich sage Ihnen: In erster Linie braucht sie Ruhe, alles andere ergibt sich von selbst.« Krakau sah den Arzt mit einem Blick an, als verstünde er nicht ganz. Dr. Spitzer zog die Stirn in Falten: »Ich meine nicht so sehr die Ruhe im landläufigen Sinne, ich will nicht sagen, dass Ihre kleine Frau nun den ganzen Tag im Bett liegen muss, dass sie nicht ein wenig spazieren gehen, sich zerstreuen darf. Im Gegenteil, dies dürfte sogar angebracht sein in ihrem Zustand, in diesem sehr delikaten Zustand.« Ein Schmunzeln umspielte die Lippen Dr. Spitzers, das Krakau nicht behagte. Gleichwohl strahlte der starke, hochgewachsene Mann Vertrauen aus, man fühlte sich in seiner Obhut geborgen.

»Sehen Sie«, fuhr Dr. Spitzer fort, »innere Ruhe meine ich, und darunter verstehe ich: keine Aufregung, kein Erschrecken, ja, Sie müssen Sorge tragen, dass der Lärm, das Hasten, der Kampf und die Not des Alltags nicht zu ihr vordringen. Sie müssen eine Schildwache sein, ihren Frieden bewahren. Mein Freund Krakau, Sie verstehen mich. Oder etwa nicht?« Als er sah, dass Krakau den Kopf hängen ließ und nichts sagte, legte er ihm freundschaftlich und ermutigend die Hand auf die Schulter: »Was machen Sie für ein Gesicht, Herrgott, ist das ein Grund, den Mut sinken zu lassen? Ist denn hier überhaupt von einer Krankheit die Rede? Ein paar überreizte Nerven, die, in Verbindung mit der Schwangerschaft, etwas Schonung heischen, keine ernsthafte Sache. Ein eigenartiger Mensch ist Ihre Frau. Ich habe so etwas noch nicht gesehen, nein, wahrhaftig, und doch hab ich schon so mancherlei erblickt in meinem Leben. Fast möchte ich sie mit einer Mohnblume vergleichen. Glauben Sie nicht, dass ich sentimental werde, mit zweiundfünfzig ist man darüber hinaus. Aber das mit der Mohnblume, das hab ich schon oft gedacht. Sie dürfen sie nicht zu hart anfassen, sonst verliert sie die Blätter, ach, ein Windstoß genügt schon, um die prächtige rote Blüte zu zerstören.« Krakau wollte ihn unterbrechen, aber der Arzt ließ ihn nicht zu Wort kommen. Er ließ Krakau los und begann stattdessen, in der Diele auf und nieder zu gehen. »Ist es möglich, dass sie in einem Traum lebt, in einem Märchen, das sie selbst gedichtet? Wie sich die Mohnblume zwischen den langen Ähren des Kornfeldes verbirgt, damit der raue Wind sie nicht berührt, so versteckt sie sich in ihren Träumen, weil sie die Wirklichkeit fürchtet.«

»Übertreiben Sie nicht, lieber Doktor? Gewiss, Lisa hat ein zartes, ein seltenes Wesen, wenn ich so sagen darf.« Krakau machte eine Handbewegung, als wollte er mit den Händen ausdrücken, was seine Worte nicht vermochten. Er sprach langsam, mit häufigen Pausen, und suchte wiederholt nach den richtigen Formulierungen: »Doch habe ich oft genug bei ihr einen praktischen Sinn gefunden, ein reales Denken, nein, nein, ich bin nicht Ihrer Ansicht, sie ist nicht in ihren Träumen, sie kennt das Leben und …«

»Die Wirklichkeit, wollen Sie sagen.« Dr. Spitzer wurde sehr erregt: »Es ist doch zu komisch, dass kaum ein Mann seine eigene Frau kennt. Weil sie gut einzukaufen versteht, kennt sie die Wirklichkeit, weil sie gut hauszuhalten weiß, ist sie keine Träumerin. Du lieber Gott, was für eine Verwirrung der Begriffe.« Er trat auf Krakau zu und schüttelte ihn: »Ich wette mit Ihnen, dass sie von dem Umsturz, der nun schon seit einigen Jahren unser Leben von Grund auf aufwühlt, so gut wie nichts weiß.« Krakau machte eine abwehrende Handbewegung. »Oh ja«, fuhr Dr. Spitzer fort, »sie weiß, dass eine neue Regierung, ein neuer Kanzler an der Macht ist, sie hat vielleicht auch gehört, dass man hie und da ein paar Juden davongejagt, aber dass sie selbst als Gattin eines Juden in eine schiefe Lage gekommen ist, dass ihr eigener Mann am Ende betroffen und bedroht sein könnte, dessen ist sie sich nicht bewusst.«

Krakau lächelte; er lächelte auf eine ganz eigene Art, als wäre das eine Sache, die nur ihn allein etwas anginge; er zog dabei die Oberlippe etwas in die Höhe, sodass sich seine weißen, wohlgeformten Zähne zeigten. »Nun, ich bin auch kein Freund von unnützen Sorgen. Warum soll sie sich den Kopf schwer machen?« Die Begeisterung des Arztes flaute augenblicklich ab. »Und was ist mit Ihnen, Krakau?«, fragte er und betrachtete ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Nun«, fuhr er lachend fort, »leben Sie nur weiter in Ihrem Märchen, in Ihrem Traum, ich will nur hoffen, dass es kein böses Erwachen gibt.«

Langsam wandte sich der Arzt zur Tür. Er zog schwerfällig seinen Pelz an, setzte den schwarzen, steifen Hut auf und zog ein Paar lederner Handschuhe aus der Tasche. Während der ganzen Zeit stand Krakau abwesend lächelnd daneben. Er sah genau zu, aber er sprach kein Wort. Dr. Spitzer, die Türklinke schon in der Hand, drehte sich noch einmal um. Er sprach leichthin, ohne Betonung, so als mäße er den Worten selbst kein Gewicht bei: »Übrigens dürfen Sie sich nicht wundern, wenn über kurz oder lang ein Kollege statt meiner zur Visite kommt.« Der Musiker schreckte zum ersten Mal auf. »Ein Kollege, wie meinen Sie das?« »Ja, sehen Sie, das ist so eine Frage der Wirklichkeit, Sie werden’s kaum verstehen.« Er räusperte sich und sprach dann schnell weiter. »Ich werde nämlich ins Ausland gehen.«

»Ach, das ist nicht Ihr Ernst!«

»Es gefällt mir hier nicht mehr, ich brauche Luftveränderung.«

Jetzt war die Reihe an Krakau, erregt zu werden. Er kreuzte die Hände auf dem Rücken und wippte mit den Füßen, dabei sprach er ganz leise, und doch spürte man in jedem Wort eine außergewöhnliche Spannung. Unsinn sei das, ganz einfach Unsinn. Was solle denn daraus werden, wolle er denn alles zurücklassen, seine Wohnung, seine Praxis, so einfach ginge doch das nicht. »Meine Praxis?«, fiel ihm Dr. Spitzer ins Wort. »Ich habe im Ganzen noch fünf Patienten, allesamt Juden. Soll ich davon existieren? Ha, es ist lächerlich, aber stellen Sie sich vor, dass einer von ihnen oder sogar mehrere gesund würden, welche Katastrophe für mich.« Er lachte, aber es gelang recht kläglich. Vielmehr war es ein trockenes Ausstoßen, eine Mischung aus Stöhnen, Lachen und Husten.

»Aber Sie waren doch wie ich Frontkämpfer.«

Was sei denn das schon. Gewiss, er habe formell die Berechtigung, weiter zu praktizieren; man habe ihm dies und jenes gelassen, sei nicht ganz so mit ihm verfahren wie mit verschiedenen Kollegen, denen man effektiv jede Möglichkeit genommen habe, etwas zu verdienen. Aber faktisch wage sich doch kein Mensch mehr zu ihm. »Was soll ich, Krakau, worauf warten? Soll ich es machen wie Notar Dr. Nathansohn, der jetzt mit Kaffee und Tee hausieren geht?« Krakau war erschüttert. Er schlug mehrmals mit der flachen Hand gegen die Stirn und strich nervös mit den Fingern über die Oberlippe. »Ihre Frau, Ihre Kinder?«

»Die kommen mit. Ja, ich bin wohl was älter als Sie, aber ich wag’ es. Nein, nein, ich weiß«, fuhr er fort, als er sah, dass Krakau etwas einwenden wollte, »Sie sind sicher, Sie haben nichts zu fürchten. Aber wenn sich irgendwo jemand in den Kopf setzt, Sie zu Fall zu bringen, dann sind Sie geliefert, rettungslos geliefert.« Er reichte Krakau die Hand. »Aber«, fügte er hinzu, »sagen Sie Ihrer Frau kein Wort von allem. S i e darf nicht geweckt werden aus ihrem Traum. Denken Sie an die Blätter des roten Mohnes.« Die letzten Worte sprach er mit einem feinen, beinahe zärtlichen Lächeln, und dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.

Krakau war allein; allein mit den Gedanken und Bildern, die plötzlich aus allen Ecken auf ihn zuzukommen schienen. War die Zeit für jene Bilder, die er so lange mit Erfolg ferngehalten und verbannt hatte, tatsächlich gekommen? Er ließ sich schwer auf einen Sessel fallen und bedeckte mit beiden Händen sein Gesicht. Krakau war ein Mensch, der sich nur ungern mit den Dingen der Wirklichkeit befasste. Nicht aus Feigheit, aber sie lenkten ihn ab, raubten ihm die kostbare Zeit, und überdies waren sie meist unerquicklich. Ach, und sie zerstörten die Harmonie. Denn Erich Krakau hatte eigentliche Not noch nie kennengelernt, noch nie sich in der Lage gesehen, diesen hässlichen Dingen Auge in Auge gegenüberzutreten. Von Kindheit an hatte er sich daran gewöhnt, Musik als das Höchste und das einzig Wahre zu betrachten. So hatte ihn der Vater, selbst ein begabter und leidenschaftlicher Musiker, erzogen. Töne waren die Nahrung seines Geistes gewesen, und das Übrige war zwangsweise in den Hintergrund getreten. Später war es für ihn ein Leichtes gewesen, ungewöhnlich begabt wie er war, sich mit seinem Instrument durchzuschlagen. Er hatte immer Engagements gehabt, immer Geld verdient, oft mehr, als er brauchte. Aber er war nie hochmütig geworden. Jede freie Minute gehörte der Arbeit, heute, genau wie vor achtundzwanzig Jahren, da er begonnen hatte, und oft konnte man ihn ärgerlich über sein eigenes Stümpern schelten hören. Er schalt sich nicht aus Gefallsucht, um vielleicht von den Anwesenden das Gegenteil zu hören, es war ihm ernst damit, obwohl er nicht ohne Eitelkeit war. Mit dem Bewusstsein, etwas zu können und erreicht zu haben, verband sich ein rastloses Streben und eine rücksichtslose Selbstkritik, die ihm immer wieder das Erlangte als unzureichend oder, wie er es nannte, als Stümperei hinstellte. Viel gab er auf sein Äußeres, war stolz auf seine Hände, die lang und schmal und von edler Gestalt waren, auf sein Haar, das schwarz, in sanften Wellen, die breite Musikerstirn umrahmte.

Eigentlich gab es für Erich Krakau nur zwei Dinge auf der Welt, die Musik und seine Frau, die er abgöttisch liebte und behütete. Was sonst noch da war, war mitzunehmen, war Beiwerk, Verzierung, aber durchaus nicht notwendig, beileibe nicht.