Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Evohé

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

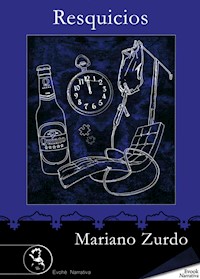

Si piensas que tu nueva y flamante puerta acorazada es infranqueable, ponla a prueba pasando una nota por debajo de ella. Así es la vida, una sucesión de puertas que creíamos cerradas, pero por cuyos resquicios se cuelan historias que vienen a alterar un presente más o menos rutinario. Resquicios es una novela con forma de ovillo que los lectores tendrán que ir devanando con paciencia. Pero tranquilo, si el argumento se te hace un nudo no es que la estés leyendo mal, la culpa será del autor. El pobre es zurdo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Resquicios

Mariano Zurdo

A Mayte, sin resquicio alguno

PRIMER PERSONAJE

La puerta acorazada tiene una grieta

Llevo horas pegado a la puerta de casa, como el niño que hace todo el trayecto Madrid-Playa con la nariz pegada a la ventanilla del coche, jugando con el vaho, buscando matrículas capicúas entre esa sopa de letras y números y agua gris, contando farolas o haciendo muecas a los pasajeros de otros vehículos. De esa infancia, esta adultez en la que evito con bastante éxito coger el volante en los viajes para poder disfrutar más del trayecto. Todavía me fascina adelantar vertiginosamente a los primeros planos y sentirme misteriosamente acompañado por el fondo.

Lo sé, mi casa no se mueve ni la puerta es transparente. Lejos de serlo, es una de esas acorazadas, que yo me empeño en llamarla blindada y el que me la vendió se empeñó en sacarme de mi error para convencerme de que había hecho una magnífica compra.

Normalmente soy parco en palabras y conciso en pensamientos, pero cuando me pongo nervioso me vuelvo verborreico y difuso a partes iguales. Llevo horas pegado a la puerta acorazada de mi casa, sí, y decía que ya sé que la casa no se mueve. Pero es que a diferencia del niño que intenta no aburrirse haciendo tiempo para llegar al destino con la nariz aplastada en el cristal, yo estoy haciendo tiempo a la espera de que mi destino a corto plazo llame a mi puerta. Y quiero que, cuando llame, el golpe de sus nudillos contra la madera llegue directamente a través de las vibraciones de las sucesivas planchas a mi mejilla.

Vale, lo admito, estoy exagerando un poquito. Añadamos exagerado a verborreico y difuso. No he acampado como una lapa en la roca. No me he convertido en una segunda mirilla ni en el felpudo de dentro, pero lo cierto es que las excursiones desde cada punta de la casa a la puerta no cesan. No hay trayecto que no pase en algún momento por ella. Ayuda la precariedad de metros cuadrados habitables, está claro.

Cada ruido me suena a timbre.

Cada tacón me parece que sale del ascensor y que frena en seco, clavándose en la frondosidad del felpudo que está sin segar desde que lo compré.

Ya he espiado por el periscopio a varios vecinos. Ahora ya sé quién deja ramos de flores muertas a la del cuarto izquierda. El cartero ha pasado de largo y un testigo de Jehová, seguramente en su primera salida, no se ha atrevido ni a llamar a la puerta, no fuera a ser que hubiera alguien detrás dispuesto a atenderle con amabilidad y tuviera que llevar a la práctica real el discurso largamente ensayado. No es tan fácil escucharse a uno mismo en alto diciendo según qué cosas.

Vuelvo por enésima vez a la frontera acorazada tras una inoportuna siesta. Miro por la mirilla que me devuelve la imagen distorsionadamente redonda de siempre; un escenario estable con escasos personajes nuevos. Ahora mi vecina de arriba, monumento vivo al culo perfecto, hace mutis por el foro bajando las escaleras. Las flores muertas yacen a la espera de que la destinataria las descubra y las entierre definitivamente en el cubo de la basura. A falta de novedades más sustanciosas, pego la oreja a la madera intentando que la puerta recuerde y me revele con exactitud los golpes de nudillo que he dormido, pero la puerta es simplemente acorazada, no inteligente, y calla.

Abandono una vez más el puesto de vigía para volver al sillón del delito narcoléptico y, en el primer paso de arrancada, mi pie resbala con algo. Descartado elespagatpor pura incapacidad mecánica de mis articulaciones, casi acabo dentro y de cabeza en el paragüero. Tras recomponerme cual gimnasta rumana después de un mortal hacia atrás con doble tirabuzón trompicado, miro para abajo buscando la presunta mancha de aceite. Un papel doblado ha traspasado la única grieta franqueable de mi flamante puerta acorazada.

Nada es inexpugnable. Y vuelve a mí la frustrante sensación de las largas noches navideñas de mi infancia, en las que intentaba no quedarme dormido para pillar al camello bebiéndose el agua que le dejaba al lado de mis zapatos…

La doblez de la nota

«Después de llegar tarde, ya no hay prisa», uno más de los axiomas que repetía mi abuela materna, que en paz descanse, y que, junto al dominio del refranero, constituía prácticamente toda su capacidad de comunicación. En estos momentos, que tan bien describía la yaya, la precipitación pierde sentido. Recojo la nota del suelo tranquilamente, vértebra a vértebra. Sin desdoblarla, comienzo mi protocolo particular para situaciones de este tipo. Es una rutina sencilla pero inalterable. Me dirijo a la nevera con la nota sin abrir y lo que abro es una Mahou clásica de la estantería de las muy frías. Los sucesivos finales del protocolo se encuentran en mi sillón con orejeras.

Ahora ya puedo leer la nota, pero no lo hago todavía. Sé de quién es, por supuesto. Uno no peregrina durante horas como si estuviera enganchado con unos tirantes elásticos a la puerta de casa por cualquiera.

Me dijo que vendría cuando saliera del trabajo, pero la conozco lo suficiente y la sorpresa hubiera sido que llamara al timbre a la hora convenida, sin más. Tanto es así, que hoy, excepcionalmente, porque hace tres semanas que no la veo, me he cogido el día de vacaciones. No sería la primera vez que se presenta en mi casa el viernes a las ocho; pero de la mañana. Es lo habitual, viene a Madrid para dos días y prefiere gastar más de la mitad del tiempo en estos juegos. Ella ha decidido que forman parte íntima de nuestra relación. Nunca he sido un tipo sumiso, pero en este caso es lo que hay. Sobrevivo a la contradicción porque hace tiempo que descubrí que asumir no siempre es sinónimo de claudicar. Y en última instancia, supongo, cada uno se droga de una manera diferente (y me refiero a los dos). Solo espero que esta vez me proponga un juego breve.

Huelo la nota confirmando innecesariamente que es de ella. Es la primera vez que la encuentro hoy. Empiezo a leer. Dejo de leer. Me levanto como si el sillón hubiera comenzado a arder y corro hacia la entrada abandonando esta vez la botella con infidelidad calculada. Giro el pomo con la velocidad del campeón del mundo de futbolín, abro la puerta, pero ella ya no está.

No me queda más remedio que activar el segundo nivel del protocolo, consistente en recurrir a otra cerveza. Empiezo a leer la nota de nuevo:

Hola cariño. Te espero tras la puerta el tiempo suficiente para… (hasta aquí leí la primera vez) para saber que cuando salgas ya me habré ido. Y lo haré despacio, convencida como estoy de que nada alteraría la velocidad de tus decisiones.

Espero que con las carreras por el pasillo no se te vierta la cerveza camino de donde ya no estoy, porque sin duda en estos instantes estarás desarrollando tu magnífico protocolo para situaciones de emergencia, con una Mahou clásica de las muy frías y repanchingado en el sillón con orejeras, sin salirte ni un ápice del guion, así desalojen el edificio o toda la ciudad por una invasión marciana.

Ahora, que estarás nuevamente sentado saboreando la segunda al comprobar que efectivamente me he ido, te recuerdo que estaré en Madrid hasta el domingo por la tarde. Tengo muchas ganas de verte. Te deseo como nunca y como siempre. Espero que tú tengas la mitad de ganas que yo y el doble de originalidad que de costumbre para encontrarme. Si no, ya sabes, quedamos el lunes en el Messenger.

Los besos te los dejé colgados en la puerta.

Esta nota viene doblada en cuatro, con doblez femenina y masculina.

Doy el último sorbo. El gesto de contrariedad hace que unas gotas de cerveza me resbalen por la barbilla y me manche la camisa, dando un toque aún más predecible a mi actitud, aunque sea un tropiezo más tardío del que habías vaticinado.

Y empiezo a tutearte.

No soy original, como te encargas de recordarme a la mínima oportunidad. Y, sinceramente, no sé bien para qué me lo recuerdas tanto, recordar mucho es sinónimo perfecto de reproche. Sobre todo, cuando jamás me precié de serlo ni nunca prometí cambiar.

No seré original, pero te veré antes del lunes.

Cuestión de puntería

Nada más leer la nota me dispuse a dejar en ridículo al ficticio hijo de Poirot y miss Marple, descartando las vías menos originales para encontrarte, pero enseguida me he percatado de que es poco original descartar esas vías.

Subo tras mirar el buzón. He abierto el mío, el del cartero y el de la comunidad; sin ganzúas, porque ninguno tiene ya cerradura. Vacíos. Antes, ya había inspeccionado la puerta (nada, aparte de restos pegajosos de olor del cacao de tus últimos besos), debajo del felpudo (del mío y del de la vecina), entre las flores muertas de ella, todas las cuentas de correo electrónico (demasiadas, las colecciono porque soy tan vago como poco original y creo nuevas sin borrar las antiguas), y los blogs nuestros y los de todos nuestros amigos comunes. En la bajada y subida al buzón, he aprovechado para bucear por todo el portal, buceos ilegales incluidos. No ha quedado maceta, poyete, desconchado o rendija sin explorar. Todo impoluto. Parece que hoy, precisamente hoy, el escrupuloso señor Lobo ha sustituido al zángano del portero en la limpieza de las zonas comunes.

He releído tu nota tantas veces como se puede hacer en apenas veinte minutos. He buscado más allá del texto por si habías marcado letras a lo largo de él y que, juntas, me dijeran algo. He unido en vertical las primeras letras y las últimas de cada renglón; nada. Hasta he viajado de nuevo a la infancia, esta vez sin utilizar la puerta acorazada como ventanilla de coche, y he acercado la nota a la vitrocerámica encendida por si habías utilizado tinta mágica para esconder un mensaje secreto entre líneas. Ahora hay palabras chamuscadas, pero ninguna oculta.

No he perdido demasiado tiempo, aunque me acerco inexorablemente al lunes. A veces el tiempo acelera como si quisiera batir el record de mil quinientos con una marca propia de los cien metros lisos. Sé que sabrás que en este preciso instante estoy reflexionando apoyado en la nevera abierta, con su bombilla suplantando la mía del ingenio, bebiendo la tercera, sin importarme ya demasiado la temperatura de la cerveza. Me ayuda a pensar. O regala justificaciones para mi aturdimiento, según lo mires.

Y aquí me tienes, hablando en alto y hablándote a ti, como si el frigorífico fuera un confesionario y tú estuvieras dentro, confesando entre los yogures. Siempre me pasa lo mismo cuando te deseo, porque el deseo es mutuo aunque no sé si simétrico, cuando te necesito, cuando te mataría… Me pasa que te hablo como si te tuviera enfrente; o dentro. Y debo estar loco, porque estoy convencido de que me escuchas.

Desde que te conozco, inutilizaste toda posibilidad de búsqueda por GPS. Siempre que vienes a verme te dejas a propósito el móvil en casa. Ni las primeras veces intentaste camuflarlo de descuido. Vienes en coche, en tren o en autobús de forma aleatoria, cambiando de horario y punto de llegada, jugando al despiste como el mejor de los espías de las novelas de la guerra fría que nunca leí y que pocas veces vi en el cine. Tus padres no saben de mi existencia y tus amigos me hacen en Segovia: otra idea ingeniosa que simplemente asumo sin saber por qué lo haces. Sigo preguntándomelo, pero con menor frecuencia, que si no, no es asumir del todo. Nunca te quedas a dormir en casa. Bueno, técnicamente a dormir, sí, pero nunca dejas las maletas aquí. En mi casa, muda y neceser. Tienes una tía, prima hermana de tu madre según tu relato, a saber, que te hace las veces de campo-base, pero tampoco sé en qué parte de la ciudad vive; ni siquiera sé cómo se llama. Los fines de semana no sé si vivo dentro de una película, encima de un escenario o en medio de una conspiración judeomasónica. No me extrañaría nada que un buen día contactara conmigo el ministro de Interior para advertirme de que eres una testigo protegida.

Avanza peligrosamente la tarde del viernes. Cojo una hoja en blanco y empiezo a elaborar dos listas: una con los sitios que frecuentamos y otra con los lugares a los que quieres que te lleve. Recapacito y desisto en la mitad de la primera. Sería una buena estrategia si tuviera una semana para encontrarte. Otra bala menos en la recámara y otros cinco minutos más desperdiciados. A veces descartar es sencillamente un mal atajo.

Desesperado, hago una pelota con la hoja y la refuerzo con tu nota y juego a acertar en el centro de la diana que supone tu pequeño retrato de fotomatón rodeado de un marco en el que cabría toda mi familia y la tuya. Mi puntería, soy un consumado lanzador de gurruños de papel, hace que tu cara acabe estrepitosamente en el suelo. En el suelo, junto a tu foto, al cristal en añicos y al proyectil, veo una tarjeta tuya que antes no estaba, una de las que te diseñé para tu flamante proyecto empresarial, ese que jamás verá la luz. La cojo sorprendido y en el reverso leo:

Era así de fácil, si piensas en mí, solo tenías que buscar en mí.

Siempre estoy donde te esperas, no soy tan imprevisible, pero a veces llegas pronto y otras tarde.

Esta vez creo que te precipitaste. Regresa a la casilla de salida y en un par de tiradas llegarás a la meta.

Sonrío. Me cuesta aceptar que tuvieras este juego preparado desde hace tres semanas, la última vez que tuviste a mano el marco, pero aun así sonrío. Primero, por el despiste que me ha hecho perder tanto tiempo. Era el primer sitio en el que tenía que haber mirado. Siempre me dices que no quieres que tenga más fotos tuyas en mi casa que esa. Así siempre podré acudir a ti sin necesidad de tener que elegir en cuál estás más guapa. Pero también sonrío porque la pista de esta tarjeta es demasiado buena, definitiva, lo que significa que tienes tantas ganas de verme como yo a ti; y ya empezaba a dudarlo.

El primer ladrillo

Aliso la primera nota, mi lista abortada de lugares para encontrarte y las ordeno con la tarjeta que acabo de encontrar mientras enciendo el ordenador. A este paso tu juego tendrá tantas páginas que podremos editar un libro con él.

Yo es que soy mucho de colocar el primer ladrillo con toda su ceremonia y luego descanso meses hasta ponerme a construir en altura. Y no siempre paso del segundo ladrillo. Desde siempre fue así. Me matriculé con dieciocho años recién cumplidos para sacarme el carné de conducir y así poder ir a la universidad motorizado; me examiné a los veinticuatro, recién licenciado. Acabé Psicología sin intención de ejercer, y lo conseguí, y con el firme propósito de estudiar Antropología Social. Tras cinco preinscripciones decidí matricularme. Ahora solo me queda asistir a la primera clase. Pagué religiosamente un año de gimnasio por adelantado, todo un ofertón. Visité todas las instalaciones y en todo el año solo las utilicé el día de la inscripción. Yo creo que fui de los primeritos en pedir los papeles para apostatar en Madrid, y a este paso los presentaré cuando ellos me hayan excomulgado; algo casi imposible, lo sé, porque no quieren perder ni a la oveja más descarriada con tal de no afear sus católicas estadísticas.

Una muestra más de mi capacidad de empezar y demorar: decidí coger el carro de las nuevas tecnologías, asumiendo el peligro de subirme cuando ya fueran viejas, y me creé un blog. La primera entrada se llamaba «La casilla de salida». La siguiente entrada tardó más de seis meses en llegar y, desde entonces, publico casi a diario. Soy más o menos constante, pero me cuesta arrancar. Y frenar.

La casilla de salida... Tú siempre utilizas este rincón apartado, mi primera entrada, para dejarme mensajes en los comentarios. Por lógica, y haciendo pedorretas a la originalidad, es donde miré primero. También sabías eso, pedorreta devuelta, y por eso esperaste el tiempo preciso para marearme. Si yo no me hubiera precipitado o tú no hubieras querido alargar el juego, probablemente ahora mismo ya estaríamos juntos. Y me cago en tú móvil de última generación, ese que me ocultas y desde el que, supongo, acabas de dejar un comentario…

Quiero pensar que lo de la tarjeta en el marco fue solo una medida de seguridad por si no se me ocurría volver a la casilla de salida. Y necesito pensar que en tu previsión yo la encontraría tras buscar en todos los rincones y no con un golpe de suerte, y nunca mejor dicho, y que no soy tan previsible como para saber que voy a hacer una lista inútil que usaré como proyectil a una hora determinada de la tarde de este viernes, y que impactaré en mitad de la paloma mensajera, desplumándola por el suelo. Lo cierto es que, desde que has comenzado el juego, es el primer atajo válido que encuentro, y que mi puntería me ha ahorrado un buen puñado de minutos. Y, de paso, me ha evitado tener que recoger mañana toda la casa tras la inspección exhaustiva del escenario del crimen.

Cojo el cuarto botellín antes de volver al ordenador. El pobre necesita una reencarnación urgente, porque tarda una vida en ponerse a trabajar, y más cuando lo apago de malos modos, como he hecho hace un rato tras no encontrarte. Arranco la etiqueta verde de la cerveza y la escruto como si fuera una papeleta electoral del estado de Florida en las elecciones del 2000 por si te ha dado por ponerme algún recadito. A estas alturas ya no me extrañaría que las botellas estén colocadas en la nevera según un plan trazado, en el orden justo, como se alinean necesariamente los planetas.

No sería la primera vez que desordenaras mi nevera, aunque por otros motivos no menos lúdicos. No entiendo que te parezca tan raro que me guste ordenar los yogures por sabores y por fecha de caducidad. Menos entiendo aún que te haga tanta gracia chincharme cambiando un par de ellos de sitio para ver si me doy cuenta. Cuando sabes de sobra que me voy a dar cuenta: risas garantizadas.

Empiezo a trastear en el ordenador, pincho en demasiados sitios casi a la vez y mi impaciencia le bloquea aún más. Disfrutas jugando a acertar, demostrándome que soy un libro abierto con las páginas escritas con un par de minutos de adelanto; con un altavoz chivato por letra. Para ser exactos, no disfrutas jugando a acertar, sino que disfrutas acertando, porque no te gusta nada perder. Pero eso nunca ha sido un problema para nuestra relación, porque ya lo hago yo por ti; soy todo un experto perdedor. El primer día que quedamos, te dejé ganar a los dardos fallando el último lanzamiento aposta. Me hacía falta un 18 y me concentré en el 17 como hace un rato lo hice con tu nariz respingona del retrato. Yo no sufro como tú con las derrotas parciales si preveo que puede llegar el consenso al final. Mi tolerancia a la frustración disfruta de una inmejorable salud, así que llevo encadenados un buen puñado de diecisietes.

Último clic y llegó a la casilla de salida. Bajo hasta tu último comentario, escrito hace apenas diez minutos, y se confirma que la pista era definitiva:

Nuestra segunda piel intercambiable.

Tú notas mi aroma en la oficina.

Yo noto el tuyo en mis paseos insomnes por tu casa.

Espero que no haya centrifugado que revuelva las letras ni las borre.

De nuevo salgo corriendo, con lo poco que me gusta a mí el deporte, esta vez para apagar la lavadora en mitad del programa. ¡Joder, ya es casualidad! No puede ser otra cosa; me niego a que lo sea. Esa maldita camisa blanca ha estado colgada en el armario desde hace tres semanas, donde tú la dejaste. Me extrañó que ese día te diera por lavarla, plancharla y colgarla, porque sabes que me gusta ponérmela después de que lo hagas tú, pero ahora todo cobra sentido. Me la puse ayer por la tarde para que oliera a mí, porque sé que te gusta ponértela conmigo dentro. Desgraciadamente una paloma al salir del trabajo decidió unirse a la fiesta… Hace un rato la metí a lavar, con la esperanza de no tardar en encontrarte, para que te acariciara recién suavizada. Como ves, confío tanto en la velocidad de la secadora como en mi pericia de perro sabueso.

Lo de la camisa blanca es una de las escasas rutinas que andamian una relación marcada por tus improvisaciones: los jueves me pongo la camisa para ir a trabajar solo si vas a venir al día siguiente, los fines de semana te la pones tú a modo de pijama, el lunes me la vuelvo a poner yo, el martes se lava, los jueves me pongo la camisa yo... Estoy desconcertado, cada vez más. Si pusiste la nota en la camisa hace tres semanas te arriesgabas a que descubriera tu juego antes de tiempo. Quizás no era riesgo, sino intención. ¿O sabías que esperaría hasta el último momento para suavizar la caricia?

Lágrimas azules

Si la penúltima pista era una prueba evidente de que quieres que te encuentre, esta última parece una declaración firme de que deseas que no lo haga. No me vale de nada que pusieras la nota con tanta antelación en la camisa, porque sabes de sobra que jamás reviso los bolsillos de la ropa. Anda que no te has reído veces de mi colección de billetes de metro, de tiques de la compra, de notas similares a la tuya pasadas por agua… Todavía guardo un billete de cincuenta euros para ver si el equipo de submarinistas del Banco de España decide algún día canjeármelo por uno de secano.

No tengo ni idea de por qué no me he puesto la camisa desde entonces cuando es mi favorita. Me da lo mismo que me dieras tres oportunidades como mínimo para ponerme la camisa y lavarla. Sabías que no miraría los bolsillos, lo sabías…

¿Que si he pensado en sentarme en el sillón a ver una película mientras me bebo un par de barriles de cerveza y que te siga buscando, por ejemplo, tu puta madre? Concretamente hace unos segundos estuve a puntito, pero decidí escurrir la nueva nota con el secador de pelo en vez de chamuscarla con un mechero Bunsen.

Como pequeña venganza pierdo unos minutos preciosos contestando con parsimonia tu comentario en la casilla de salida:

El punto de almizcle de tu último perfume era tan excesivo que estuve estornudando tres días y actuó como el excremento corrosivo de las palomas, así que la camisa acabó hecha un colador y la tiré esta misma mañana a la basura.

Tu presunta nota va camino del olvido…

El aire seco está devolviendo cierta consistencia al papel, pero poco más. Tu nota parece un pómulo con el rímel corrido bajo un ojo lloroso. Me temo que las lágrimas artificiales de la lavadora, por mucho suavizante que lleven, son todavía más contundentes que unas buenas lágrimas naturales, saladas o amargas, porque apenas distingo nada entre las manchas de tinta azul: algún trazo suelto que intenta, en vano, seguir pareciéndose a una letra después del sunami; algún número aislado.

Estoy sentado delante de la nota completamente seca. Ahora lamento no haber aguantado despierto ni uno solo de los episodios del CSI. Siempre me pasa lo mismo, veo las primeras imágenes de cuerpos descuartizados, entorno los ojos para retener la cena en su sitio y ya me quedo transpuesto para los restos. El segundero acelera con la manilla bien afilada y me siento muy gilipollas intentando descifrar algo en estas manchas de un improvisado test de Rorschach.

Hasta aquí hemos llegado. Estoy en un punto muerto y solo tú puedes desencallarme acabando con el juego. Quizás tengas prevista alguna alternativa más o sucumbas a la realidad y te pongas en contacto conmigo. De una u otra forma, y una vez más, me toca esperar, ser la parte pasiva de tus maquinaciones. Tampoco puedo ponerme el disfraz de ingenuo o el de ofendido. Ni siquiera puedo mostrar sorpresa por estagymkhanaen la que me has embarcado. Nuestra relación comenzó con unas notitas, jugando. Tienes razón cuando zanjas mis sermones recordándome que esa fue una de las cosas que me enamoró de ti. Lo que pasa es que la novedad inicial ha perdido fuerza y, ahora, sencillamente, deseo estar contigo, no perseguirte con la única ayuda de este mapa sin el nombre de las calles que tengo delante. No necesitas mantenerme alerta con este tipo de artimañas porque ya me tienes.

Suena el móvil. Un número interminable. Será de una centralita, aunque me extraña porque un viernes a estas horas no trabaja ni el que odia los sábados:

—¿Sí, dígame?... Sí, soy yo… La conozco, sí… Efectivamente, soy su novio… Pero, ¿está bien?... Claro, claro, voy para allá. Dígame la dirección exacta… ¿Cuarenta y…?... Cuarenta y tres, perfecto, ya lo tengo apuntado… Pues en media hora más o menos estoy allí… Sí, tranquila, no se preocupe, estoy bien. Cogeré un taxi… Gracias por llamar y, por favor, dígale que voy enseguida…

Ainhoa

—Doctor, ¿han localizado a Daniel?, ¿ha dicho si va a venir?

—Sí, tranquila, ya está de camino.

—¿Le han notado preocupado? No quiero que sufra por mí, no soportaría verlo sufrir.

—Pues no lo sé, ha hablado la enfermera con él, pero supongo que estará preocupado. Si te quiere es normal que lo esté, pero ella le habrá tranquilizado. Ahora procura descansar, Ainhoa. Cuando llegue te despertaremos, te lo prometo.

—Por favor, que nadie le diga nada de lo que ha pasado. Prefiero contárselo yo. Él no sabe nada y no quiero que se entere por otra persona. ¡Por favor doctor, prométamelo!

—Como quieras, Ainhoa, la decisión es tuya, pero ahora no te preocupes por nada, cierra los ojos e intenta dormir un poco, la medicación te ayudará a descansar.

Un vagón de metro

Alguna vez tenía que pasar. No siempre los juegos pueden acabar cantando las cuarenta o bingo, con jaque mate o comprando un hotelito en el Paseo de la Castellana. Suelen acabar mal por la sencilla razón de que solo suele haber un vencedor. Incluso, como en este caso, la partida puede acabar abortada sin ganador oficioso pero con perdedores oficiales. Tú siempre dices que el placer del juego está en jugar, no en el resultado, pero no te lo crees ni tú misma al oírtelo decir. Yo te digo que depende. Tú me contestas que digo demasiado eso de «depende», y a mí no me queda más remedio que reconocer que es verdad. Siempre me costó enfrentarme a las verdades absolutas, y decir «siempre» ya es una pequeña traición hacia mí mismo.

A pesar de que la llamada ha roto la baraja de un machetazo, he intentado sacar alguna información de la nota desteñida, pero ha sido imposible. El orden de las supuestas letras y los números derretidos parecen obedecer a una dirección, y sería lo lógico si en algún momento querías realmente que te encontrara; si esta era la última pista. Pero ahora ya da lo mismo porque te tengo localizada en una dirección segura de la que no te vas a mover en un tiempo; al menos el justo como para que yo llegue.