Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sudarènes Editions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Trente ans après le massacre de Chester Hill, un adolescent est kidnappé. Le shérif Mills va devoir faire appel à la police d'État s'il veut résoudre l'affaire au plus vite avant qu'une nouvelle tragédie ne survienne.

Étrangement, les premiers indices recueillis laissent à penser que les meurtres commis il y a trente ans et l'enlèvement du jeune Luke Barnes sont intimement liés.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Policier municipal né en 1989, Romain Pautasso est passionné par la littérature depuis l'enfance.

Ses romans puisent dans le fantastique et l'horreur.

L'auteur aborde la noirceur humaine comme une source d'inspiration intarissable.

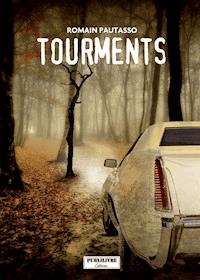

Il est l'auteur du roman "Tourments".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RETOUR À CHESTER HILL

L’homme de l’ombre

Romain Pautasso

Note de l'auteur :

Chester Hill est une bourgade comme les autres. Certains d'entre vous l'ont découverte avec "Tourments" publié chez mon Éditeur.Elle provient de mon entière imagination... à quelques détails près, piochés par-ci, par-là.En tant que policier, je me dois d'être franc avec vous. Des situations décrites dans ce roman sont réelles. Les dialogues, les accrochages entre flics au détriment de l'enquête.Derrière chaque policier se cache un être humain avec ses qualités et ses défauts.Une enquête est réalisée avec tout un ensemble d'êtres plus ou moins différents. J'appelle cela "faire avec les variables".Il est incontestable de dire qu'une enquête aurait pu etre mieux réalisée avec des êtres parfaits.Mais la réalité est là.Alors maintenant, plongez dans "Retour à Chester Hill".Je vous souhaite une bonne lecture.

PROLOGUE

En 1977 dans la petite bourgade de Chester Hill, au milieu de l’État de Georgie aux États-Unis, vivait le monstre Jeffrey Lester. Il assassina Sheryl Pitts, Cindy Standfords ainsi que la gouvernante, Martha Gonsalez. Ces trois femmes furent découvertes au profond de la forêt de Wolf Wood dans un charnier.

Atteint d’une pathologie psychiatrique, il a été reconnu schizophrène et coupable du triple meurtre la même année. La perpétuité a été requise à son encontre. Sa complice de l’époque, Carole Burns, a purgé une peine de dix-huit ans. Elle était la meilleure amie de Cindy Standfords.

Le fiasco de cette histoire a poussé le shérif du comté, Joe Burks, à prendre sa retraite quelques années plus tard, propulsant son principal adjoint de l’époque, David Mills, au poste de Shérif.

Le plus étonnant dans cette histoire est que Jeffrey Lester est persuadé d’avoir été pourchassé par une créature inhumaine, le faisant sombrer dans la folie.

Retour à Chester Hill débute trente ans après ces évènements

PARTIE I

Chapitre 1

Une journée comme une autre

(mardi 9 janvier 2007)

Il y a des horreurs, aux frontières de la vie,

que nous ne soupçonnons pas

et de temps à autre,

la funeste curiosité d’un homme

les met à portée de nous nuire.

Howard Phillips Lovecraft

1

La première fois de la journée où David Mills entrouvrit la fenêtre de son bureau, c’était pour jeter les mégots qui débordaient de son cendrier. Une sale manie depuis quelque temps qui faisait ronchonner Katy, la femme de ménage du poste du shérif.

Il referma la fenêtre et frissonna un instant. L’hiver était rude et n’allait pas s’en aller de sitôt. Le reflet de son visage émanant de l’écran de son ordinateur portable le renvoya à une triste réalité qu’il s’était juré de combattre avec le temps.

Quelle sale gueule tu as, pour un type de soixante ans, songea-t-il.

Il posa ses mains sur son visage et expira lentement. Un mal de crâne ne l’avait pas quitté depuis tôt ce matin, vers six heures, moment auquel il s’était levé péniblement et avait enfilé son uniforme. Sa femme, Marilyn, dormait à poings fermés.

Son bureau était sombre et grand, au bout d’un couloir bardé d’imprimantes, de tableaux en liège où se trouvaient punaisés diverses notes de service et plannings d’équipages. Il n’avait pas voulu déplacer son bureau au premier étage, là même où se tenait celui de son premier adjoint, le sous-shérif James Jefferson, cinquante-deux ans, venu tout droit de Floride pour des raisons de rapprochement familial. David s’entendait relativement bien avec lui et lui faisait une confiance totale dans l’exécution des missions et du service.

L’espace d’un instant, le shérif se rappela avec nostalgie le temps où il était le bras droit de Joe Burks, puis contempla le portrait de son ancien chef, toujours accroché dans son bureau. Celui de David était exposé juste à côté, comme si le « bon vieux temps » était toujours présent.

Joe s’était retiré en 1979, deux ans après l’affaire Lester. Avant de profiter de sa retraite, il avait organisé la candidature de David au poste de shérif et ce dernier avait été élu sans difficulté. La campagne avait été troublée par plusieurs articles de presse qui avaient fait scandale. Le nom de Joe Burks avait été trainé dans la boue et le journal ACN (Atlanta City News) en avait fait une critique acerbe en publiant une première page, démolissant l’image du shérif.

ATLANTA CITY NEWS (Extrait)

Le vieux shérif est dépassé par les événements… Il est temps qu’il passe le relais… Comment Jeffrey Lester a-t-il pu ressortir libre de sa première audition ? Sans cela, la dénommée Martha Gonsalez serait toujours en vie. Une HONTE.

David se souvient encore de l’expression maussade de Joe, lisant l’article. Il avait ensuite froissé le journal pour l’envoyer voler dans la corbeille.

— Encore une belle journée de merde, avait-il dit.

L’affaire Lester, dont Jeffrey avait été surnommé « le gendre maléfique » avait pas mal secoué la région, faisant les gros titres dans la presse de tout l’État jusqu’à l’échelon national.

Le service du Shérif était devenu la risée du comté, les journalistes pointant du doigt les incohérences de l’enquête. David se remémora avec amertume cette époque. Jeffrey avait été arrêté trop tardivement. Martha Gonsalez en avait payé le prix et serait surement encore en vie si le sale gosse avait été mis hors d’état du nuire plus tôt.

David déboucha une bouteille de bourbon, trinqua en face du portait de Joe Burks et avala une pleine gorgée.

2

Mills sourit à l’évocation d’un souvenir. Le whisky lui rappelait son ancien patron. Il en avait compris la signification. Quoi que l’on fasse, le travail d’un policier sera toujours critiqué. Et plus l’on monte dans la hiérarchie, et plus les épaules se doivent d’être larges pour endosser le poids des critiques.

Il avait besoin de changer d’air, la flopée de souvenirs douloureux faisant surface. Alors David ouvrit le premier tiroir de son bureau et en extirpa les clefs de la Ford Crown Victoria.

Il est temps d’aller faire un tour.

Le shérif passa la porte de son bureau et referma derrière lui.

Il n’avait pas remarqué l’important amas de courriers qui trônait dans la bannette dédiée en coin de table. Il n’avait pas remarqué non plus l’enveloppe kraft placée au-dessus de la pile en provenance de la clinique psychiatrique Saint James de Bridgetown.

3

Il était 9h35 lorsqu’il débarqua dans le bureau du maire avec quelques dossiers sensibles sous le bras. Féru de sécurité, le maire, Spencer White, voulait un bilan des interventions chaque mois ainsi qu’une analyse claire et concise de l’évolution de la délinquance qui gangrénait petit à petit la commune.

— Vous avez du retard shérif.

Spencer White se tenait debout derrière son bureau. David balaya la remarque d’un revers de la main et s’assit en face du maire.

— Comme tu as décidé de t’asseoir, alors commençons.

— Il y a bien longtemps que tu ne m’avais pas tutoyé, Spencer.

— Il y a bien longtemps que tu n’étais pas arrivé en retard. Mais tu as raison, tâchons de préserver notre bonne entente. Nous sommes le 9. Heureusement que ton agréable secrétaire a pris la peine de s’excuser à ta place pour décaler trois fois le rendez-vous.

— Je n’ai pas eu le temps ces temps-ci.

David s’alluma une cigarette et déballa son premier dossier. Une ferme de marijuana démantelée début décembre 2006 à Harrington, une petite commune à l’est de Chester Hill. La brigade des stups dirigée par le lieutenant Mickael Williams avait planqué aux alentours durant deux mois. Une fois le profil des différents dealers et tailleurs de weed effectué, l’assaut avait été réalisé par l’Unité Tactique d’Intervention, un genre de SWAT dont le sergent Mick Foster était à la tête.

— Il y a eu des dégâts, ajouta Spencer White.

— On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Le type à la tête de la ferme avait un flingue planqué dans son fut’. Mon adjoint a été blanchi.

— Par chance heureusement.

— Non, ajouta David Mills. Par justice.

Le maire sourit à la remarque.

— En effet. Je vois que tu interprètes mes remarques pour des attaques. La séance risque d’être longue. Je te propose de repartir du bon pied.

Timothy White était le fils de l’ancien maire que David a connu en activité à l’époque. Hormis son attrait pour la police, David détestait tout du premier élu de la ville. Pour une raison qui lui échappait encore, Chester Hill n’avait toujours pas sa propre police municipale. David se gardait bien de lui demander les raisons. Au cas où Spencer White décide d’attraper la perche et de se lancer.

Les journalistes ont bien soulevé la question dans les années 80, lorsque la commune a commencé à se développer. Le terme « police municipale » était lancé. ACN avait soulevé qu’une meilleure gestion de la police et un droit de regard plus étendu permettrait d’éviter un futur fiasco. Cela ne s’était jamais réalisé.

Spencer White faisait tournoyer un stylo autour de ses doigts en fixant le shérif droit dans les yeux.

— C’est d’accord. Reprenons si tu le veux bien, lança David.

4

Elizabeth Grey ouvrit les yeux. Elle se trouvait dans sa chambre, allongée dans son lit médicalisé. Quelque chose avait grincé chez elle, ou bien était tombé, elle n’en était pas bien sûr. Elle attrapa son dentier qui trônait sur la table de chevet et le plaça maladroitement sur ses gencives. Un claquement de porte fit sursauter la vieille femme de 96 ans.

— C’est vous, Gina ? dit-elle en pensant à son auxiliaire de vie.

La jeune femme de trente ans passait tous les jours vers 10h30 jusqu’à 11h30. Elizabeth se tourna, le réveil digital indiquait 09h45. Bien trop tôt pour la tournée de Gina.

— Qui est-ce ? dit-elle d’une voix rauque.

La vieille femme se souvint parfaitement d’avoir fermé sa porte d’entrée à clef. Une habitude depuis toujours. Vivant loin de la ville, elle devait veiller à protéger son domicile par tous les moyens mis à sa disposition. Alors elle pensa au vieux fusil de chasse dans le placard et ses cartouches non loin dans une petite boite à chaussures.

— Qui va là ? appuya Elizabeth en haussant le ton.

Elle se redressa péniblement et enfila ses chaussons molletonnés. Un frisson lui parcourut l’échine. Les températures étaient presque descendues dans la négative dehors, et il ne faisait pas bien chaud dans la grande maison. Bien que la cheminée avait cessé de fonctionner depuis un bon moment déjà, les radiateurs électriques peinaient à chauffer la grande demeure.

— Je vous préviens que ça va chauffer ! Sortez de chez moi ou vous prendrez du plomb dans le gras du cul !

Elizabeth jeta un œil dans le couloir puis tendit l’oreille. Sourde de la droite, elle pivota pour écouter de la gauche. S’il y avait bien une chose qu’Elizabeth craignait, c’était bien les cambrioleurs. « P’t’être bien qu’si un jour un type vient avec de mauvaises intentions, à coup sûr j’le fumerais », disait feu son mari.

Personne ne l’entendrait crier, si loin de la première habitation. Personne ne viendrait à son secours. Seule Gina pouvait donner l’alerte une fois qu’elle aurait franchi la porte pour découvrir son corps inanimé -si loin de la ville, si près de la solitude-.

Tandis qu’Elizabeth craignait ce moment de passer à l’action, elle repensa à son amour, qui l’avait laissée seule depuis plus de quarante ans. Pas un type avant lui, pas un type après, elle ne s’était dévouée qu’à Dean. C’était un travailleur qui avait amassé une petite fortune dans l’exploitation agricole et celui du bétail. Il disait toujours qu’il y avait deux sortes de cafards ; ceux qui trainaient dans la cuisine et ceux qui s’approchaient trop près de chez eux. Elizabeth redoutait à ce moment-là de tirer sur un cafard qui trainait trop près de chez elle, voire qui venait d’entrer par effraction. À en juger par ce bruit qui l’avait extirpé de son mauvais rêve agité, le cafard devait trainer dans le salon, ou bien dans le vestibule.

Depuis pas un bruit. Même si la vieille femme ne voyait pas au-delà des dix mètres, elle était certaine qu’il n’avait pas gagné l’étage, prêt à lui filer un mauvais coup derrière la tête pour l’assommer. La voie était libre du placard au fusil, jusqu’à l’escalier délimité par sa chaise montante électrique et par un faible rayon de lumière qui traversait une fenêtre en hauteur de la descente. Alors elle prit son courage à deux mains et glissa sans faire de bruit jusqu’au placard. Sans se retourner, elle déverrouilla la porte dont la clef grinça dans la serrure et ouvrit la porte en bois. Le fusil était là, facilement distinguable dans son fourreau vert foncé qui portait la marque Winchester en caractère gras d’imprimerie. Modèle 101 assemblé en 1964, son mari l’avait bichonné comme la prunelle de ses yeux. Elizabeth ouvrit la boite à chaussures qui était cachée par une fine couverture et en extirpa quatre cartouches. Elle les posa sur l’étagère face à elle et sortit le fusil de sa housse. Elle enleva les deux bouts de chiffon qui obstruaient les deux canons et les posa sur la même étagère où trônaient les munitions. D’un geste maladroit, elle bascula sur la droite le levier et ouvrit le double canon. Il lui semblait tellement plus lourd qu’à l’époque où son mari et elle, s’entrainaient à tirer sur des cibles faites de pailles et ligotées au tronc d’un arbre. Le cliquetis significatif de ce moment juste avant le chargement lui rappelait une époque lointaine et désormais révolue pour toujours.

Elle enfourna deux cartouches et claqua le double canon. La sécurité était enlevée, Elizabeth était prête à faire feu à la moindre menace. Néanmoins, quelque chose la perturbait. Elle avait senti cette ambiance électrique qui ne l’avait pas quittée depuis son réveil. Sa nuit avait été remplie de cauchemars de toutes sortes. Poursuivie par une ombre noire, elle était retenue par une force qui la figeait sur place. Deux yeux rougeâtres au milieu d’un visage ovale et imperceptible se rapprochaient d’elle dans un grincement métallique assourdissant. Cette même force lui broyait la cage thoracique et lui comprimait les poumons, si bien qu’à son réveil brutal ce matin, elle en était essoufflée. La vieille femme ne se laissait jamais berner par ces éléments. Quelque chose d’inhabituel allait interférer dans sa vie routinière. Sa gorge se contracta. Sa bouche sèche trahissait son anxiété. Tandis qu’elle pivotait pour faire face à l’escalier, elle ferma les yeux et rassembla ses forces pour un ultime appel.

— Dégagez ou bien…

Ou bien… qui sait ce qui pouvait se passer. Indubitablement, il y avait un cafard. Alors elle songea à son téléphone dans sa chambre, en panne depuis plus de deux semaines, parce qu’elle n’avait pas osé rajouter une tâche à Gina qui en faisait déjà bien assez. Quelle sotte tu fais désormais. Ne restait que celui du rez-de-chaussée.

Empoignant son fusil sans se soucier de l’arthrite qui lui bouffait les articulations des poignets et des mains, elle s’aventura à pas de loup dans ce qui lui semblait être un foutu merdier. Peu sûre d’elle et encore moins vaillante un fusil dans les bras, Elizabeth regrettait le temps où Dean usait de sa grosse voix pour faire pâlir n’importe quel type ou bouseux du coin. Par chance, tu as toujours su entretenir tes armes Dean. Celle-là ne me fera pas faux bond, malgré toutes ces années. Et il s’en était écoulé de l’eau sous les ponts, depuis le temps où elle maniait le fusil sur le stand de tir improvisé de ses terres, à trouer des cibles en pailles. Elizabeth, sourde d’une oreille, presque pas mieux de l’autre, myope comme une taupe, une cataracte dans les starting-blocks, allait devoir faire preuve d’un sang-froid considérable. Surtout qu’elle n’obtenait aucune réponse jusqu’à maintenant.

Jusqu’à ce qu’une lamelle de parquet ne grince. Et pas n’importe laquelle, à un rythme bien défini, bien trop connu et identifiable pour qu’Elizabeth ne se trompe. Quelqu’un se berçait dans le rocking-chair du salon.

5

Pendant ce temps-là, à quinze kilomètres à l’est de Chester Hill, un homme termina d’un trait sa canette de bière, qu’il s’empressa d’écraser au creux de sa main, et de balancer par-dessus le pont qui enjambait l’ancienne voie de chemin de fer du fret. Sous son vieux manteau de laine, il portait un sweat-shirt à capuche (cette dernière rabattue sur la tête.) Il sortit son paquet de cigarettes et tapa au cul de l’emballage pour sortir une sèche. Il l’alluma d’un coup de briquet et aspira une grande bouffée. Assis sur les fesses, les jambes pendantes sous cinq mètres de vide, il contemplait l’horizon qui s’étendait de la vallée jusqu’à la forêt de Wolf Wood. Il y avait une ambiance assez mystique qui s’échappait de la lisière des bois, comme si une nappe de brume enveloppait les lieux. Sauvage, indomptée, énigmatique, autant d’adjectifs qui découlaient de ses pensées. À première vue, le décor semblait l’inspirer. L’homme à la capuche rabattue se leva et s’assura de tenir en équilibre sur l’épais muret. Il ouvrit sa braguette et urina par-dessus bord en faisant des huit, clope à la main. Il s’amusa à viser la végétation en tirant la langue pour montrer son plus grand plaisir. Parfois il fallait s’accommoder des petites choses simples que la vie pouvait lui offrir. Tandis qu’il expulsait les dernières gouttes, il poussa un râle de soulagement.

Parce qu’il n’était pas du genre à s’extasier face à un beau paysage, encore moins devant une œuvre d’art. Il pourrait pisser de la même manière du haut du mont Rushmore s’il le pouvait et surement du haut du crâne de George Washington. L’affaire terminée, il redescendit de son perchoir et termina sa cigarette tout en vérifiant l’heure sur son téléphone portable : -9h55- (parfait pour reprendre la route), un modèle acheté pour cinquante dollars, dans une boutique sur Lexington Street à Atlanta. Pas cher pour ce que c’était ou bien trop bradé pour être honnête, le téléphone avait bien pu appartenir à un type qui s’était fait faire les poches, ou bien à un autre qui l’avait oublié dans sa voiture. Vitre brisée, téléphone volé, refourgué à un commerçant peu regardant, prix sacrifié et vendu dans la foulée. Qu’importe, il faisait de belles photos et possédait une petite carte mémoire pour rajouter de la mémoire.

L’homme à la capuche rabattue jeta son mégot de cigarette et regagna la route qu’il avait quittée pour sa petite pause. Une voiture rouge attendait sur le bas-côté, moteur allumé, la musique punk-rock de The Offspring déchirant le calme ambiant.

L’homme à la capuche rabattue s’installa côté passager et se frotta les mains.

— Ça caille dehors.

— Avec tout le temps que tu as pris pour pisser, tu m’étonnes.

— J’pouvais plus tenir.

— Petite bière ? proposa le conducteur.

— Ça ira, Jason.

— Ça en fera plus pour moi, Daryl, dit-il avant de la décapsuler.

La voiture démarra en trombe en faisant gicler des gravillons.

6

Elizabeth tremblait si fort qu’elle jurait qu’elle pourrait briser quelques dents de son dentier. Le bruit strident et redondant de la lamelle de parquet lui glaçait le sang. Pardonne-moi Dean. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez vigilante. Quelqu’un est entré chez nous. Pardonne-moi bon sang.

Elle savait que si elle venait à se servir du monte-escalier électrique pour gagner le rez-de-chaussée, le bruit alerterait le cafard. Elle serait sa proie, à sa merci au sein de sa propre demeure. Pas le choix, il y a bien longtemps que les escaliers étaient devenus dangereux pour ses os fragiles. Une chute et l’issue serait irrémédiablement fatale.

Bravant sa peur, elle s’assit dans la chaise et rabattit l’accoudoir. Le mécanisme enclenché, ceinture de sécurité bouclée, elle appuya sur le bouton de démarrage, ce qui amorça la descente. Il y avait un coude sur le trajet. Dans quelques secondes, elle aurait une vue dégagée sur le couloir. Braquant le fusil droit devant elle, Elisabeth plaça son index sur la queue de détente. Dans une position assez inconfortable, elle cala la crosse contre le dossier du siège.

Dans le salon, le grincement battait la rythmique dans un concerto glacial. Elle s’imagina toutes sortes de situations. Et si Gina était arrivée plus tôt et portait un casque audio sur les oreilles ? Assez improbable, quoiqu’assez réconfortant. Ou bien devait-elle rêver ou délirer ? La fin était-elle si proche qu’elle devait se perdre dans les délires de son cerveau usé par la vie ?

Le monte-escalier amorça le coude et ralentit sa vitesse. Elle pivota pour se retrouver de profil -extrêmement vulnérable, l’arme du mauvais côté-. Elizabeth tourna le Winchester en direction de la menace. La rythmique se faisait plus forte, lui rappelant l’issue incertaine qui allait en découdre. Elle souffla un bon coup tandis que le siège avalait les mètres restants. Une fois arrivée en bas, la lamelle cessa de battre.

— Je suis armée, dit-elle subitement (se surprenant au passage).

L’air était chargé, sensation proche de ce qu’elle ressentait lors de ses lointaines séances de spiritisme. Elle se rappela aussitôt des surnoms qui lui collaient à la peau. La folle, la timbrée, madame Irma, autant d’idioties qui résonnaient en elle comme un coup de poignard. Plus qu’un don, sa faculté l’avait fait tomber en disgrâce auprès de ceux qui la fuyaient comme la peste. J’ai pu le prouver à maintes reprises se dit-elle pour se rassurer. Et ce matin, elle allait encore le vérifier par elle-même. Le système s’arrêta. Elle dégrafa la sécurité et se leva péniblement, faisant craquer son ossature délabrée.

Il n’y avait pas un bruit, hormis les oscillations du balancier de l’imposante horloge, tout près du rocking-chair en rotin. Plus que quelques mètres et elle serait fixée. Plus que quelques pas à faire et elle braquerait son fusil en direction du cafard, même si sa vue commençait à lui jouer des tours.

Dans le salon, la pointe de son fusil dépassait l’arrête du mur. Dans le salon, Elizabeth passa la tête et dirigea le canon en direction du fauteuil à bascule. Dans le salon, le balancier arrêta son mouvement, paralysé par une force qui ne devait pas être ici ; longtemps interdite par l’épaisse barrière de gros sel devant la porte d’entrée qu’Elizabeth vérifiait chaque soir avant de monter se coucher.

Dans le salon se tenait un homme debout, habillé en costume satin sombre avec un chapeau melon noir, à la peau grisâtre et aux dents pointues, alignées dans un sourire exagéré. Un homme, comme figé dans le temps, depuis l’été 1954, dernière fois où elle l’avait aperçu.

Elle laissa échapper son fusil. Elizabeth porta sa main droite sur le cœur et bascula en avant. Elle s’écroula au sol tandis qu’il s’avançait vers elle. Pensant son heure arriver, elle leva les yeux pour l’affronter du regard. S’entremêlaient en elle ses souvenirs d’enfance, l’image réconfortante de Dean, la promenade des Anglais bordant la baie des Anges de la ville de Nice, en France. La pompe sanguine ancrée dans sa cage thoracique allait se décrocher une bonne fois pour toutes. Il était là, face à elle comme un cauchemar que l’on ressasse les nuits d’angoisse. Ce matin, il venait la faucher, comme une âme prête à la récolte, une parmi tant d’autres. Mais c’était la sienne et elle était prête. Prête au grand saut, prête à revoir son mari.

Et aussi improbable qu’il soit, il lui adressa la parole.

— Bientôt, murmura-t-il d’une voix caverneuse.

7

David Mills entama la descente des marches de la Mairie, rempli d’amertume. Il n’était que 11h et le maire venait de l’envoyer promener en lui annonçant quelques mauvais sondages qui pouvaient entacher sa réélection. Dans moins de trois mois, le shérif entamerait sa campagne pour se faire réélire. Et l’actuel sous-directeur de l’antenne du FBI en Géorgie convoitait la place avec une opinion publique favorable à son encontre. Il faut dire que James D. Connelly avait tout du parfait remplaçant qui savait se mettre des options favorables dans la poche. Charismatique, élégant, James Donald Connelly savait soigner son image et ses apparitions publiques. Ancré dans la police fédérale depuis plus de trente ans, il était sorti diplômé du MIT et avait rejoint les rangs du FBI d’abord comme agent de terrain spécialisé dans la lutte anti-fraude, puis dans la cybercriminalité –la guerre de l’invisible- lorsque le FBI avait jugé nécessaire de s’y intéresser à la fin des années 1980. Promu sous-directeur en 2003, il avait planifié des opérations coup-de-poing dans toute la région pour endiguer la montée en puissance d’un réseau de mafia d’origine mexicaine Los Hermanos Sangrientos, une déviante de l’originelle (Assassinats et enlèvements) spécialisée dans les narcotrafics et prostitutions. James D. Connelly s’était targué d’avoir arrêté deux importants chefs de file dans le comté de Blaine, provoquant une belle panique dans la population. Avant la divulgation des identités, chacun se demandait s’il s’agissait d’un voisin, d’un nouvel employé de la nouvelle zone commerciale récemment sorti de terre en périphérie de la ville. Près de deux cents travailleurs avaient débarqué dont plus de la moitié n’étaient pas originaires de la région.

David Mills se rappelle ce jour-là d’avoir assisté à l’annonce, tranquillement installé dans son fauteuil chez lui, une bière à la main. Depuis des semaines, le FBI organisait des planques dans son patelin. Depuis des semaines, David n’était au courant de rien. Sa colère noire l’avait amené à lancer sa bière contre sa télévision, éclatant la dalle lcd au passage, formant une belle étoile multicolore psychédélique et laissant le visage de James D. Connelly parfaitement intact, comme si l’humiliation ne devait pas cesser. Comme seule réponse à sa protestation auprès du siège à Washington : « Les prérogatives fédérales prévalent aux polices locales. »

— Et qu’en est-il de la coopération policière ? avait répondu David.

— Ne rentrez pas dans ce domaine, shérif. Occupez-vous des affaires de votre comté.

L’échange téléphonique avait été de courte durée. Son interlocuteur raccrocha à peine sa phrase terminée.

Dépité, David Mills scruta l’écran de son téléviseur. La journaliste Alexia Standfords avertit la fin de l’annonce en direct de l’antenne du FBI de Géorgie. Le shérif observa les traits du visage de l’intervenante. Découpé en plusieurs morceaux par le bris de l’écran, il ne parvint pas à se souvenir. Pourquoi diable cette femme lui disait quelque chose ? David sonda sa mémoire encombrée à la recherche d’un petit indice, mais c’est plutôt le nom de famille qui le rappela à une vieille époque.

Une époque chargée d’éléments houleux, où il n’était encore qu’un simple adjoint aux ordres de Joe Burks, l’homme à qui il devait tout. Il parvint à sonder le regard d’Alexia Standfords. Elle devait avoir quoi maintenant ? 35 ans, peut-être un peu plus, et pourtant il se souvient d’une petite fille au regard apeuré face à la disparition de Cindy Standfords, sa grande sœur. Cette même tristesse semblait se refléter dans l’expression mélancolique de la journaliste d’ACN, comme si elle gardait en elle les cicatrices de son enfance brisée.

« C’était Alexia Standfords, en direct du FBI pour ACN. »

Un nom surgit de l’esprit de David Mills, pour la deuxième fois de la journée. Un nom recraché des profondeurs d’un abysse de noirceur, semblable à celui d’une âme souillée de goudron encore fumant, répondant à celui de Jeffrey Lester.

Le shérif regagna sa voiture de patrouille stationnée au bas des marches de la mairie. Un plaisantin avait placé sous l’essuie-glace avant, une étiquette portant l’inscription « Enlèvement demandé. » Il se fichait royalement de se stationner correctement, y compris sur les emplacements à proscrire, alors David réduisit le papier en boule et le jeta par terre. Pas très écologique, mais comme cette mairie est un ramassis d’ordures, pas étonnant d’en trouver juste devant.

Il démarra et s’engouffra dans le centre-ville. En réponse à la création du fameux pôle commercial, les petits commerces étaient en perdition. David comptait les innombrables pancartes affichant des rabais sur des lots. -30%, -50% et prix sacrifiés étaient devenus des doctrines pour permettre aux commerçants, implantés depuis longtemps, de joindre les deux bouts à la fin du mois. Deuxième effet de l’immense complexe où plus de soixante marques étaient représentées, le tourisme et l’hôtellerie prenaient de l’ampleur. Le shérif passa devant l’Hôtel Queen autrefois tenu par Michelle Grey, décédée depuis, qui affichait complet. David piocha une cigarette et l’alluma dans la voiture. Personne ne remettait en cause ses mauvaises habitudes prises avec le temps, il était le seul autorisé dans l’habitacle -son véhicule et personne d’autre-. Quand il y repensait, il se trouvait plus dur que Joe Burks. Il s’était autorisé des privilèges qu’il se serait empressé de dénigrer auparavant. Son changement avait commencé à s’opérer le jour où il avait accédé au titre du Saint Graal Shérif du comté. À cette époque, les autres adjoints lui avaient fait la remarque. Je ne cautionnais pas certaines attitudes de Joe, je ne deviendrais pas comme lui.

Sa première cigarette avait été le soir de l’enterrement de son ancien patron. Il se souvient avoir été, la veille de la cérémonie, dans son bureau. Et dans les tiroirs de son bureau, il avait trouvé plusieurs paquets de tabacs et une flasque de whisky. Il s’était emparé de la fiole et d’un paquet.

Une fois le shérif Burks inhumé, il avait versé le bourbon sur la pierre tombale et avait grillé une cigarette (après plusieurs tentatives foirées pour la rouler convenablement.) Infecte, mais c’étaient les siennes. Repose en paix Joe, auprès de ta femme, Annie.

David Mills refoula ses souvenirs qui affluaient comme des coups de poing. Il baissa le volume de la radio de police et en profita pour écouter les nouvelles du jour sur W7CN. D’importantes coupures de courant avaient été signalées à l’ouest de l’état, privant quinze mille foyers de chauffage. Nos forêts regorgent de bois, il y en a même qui en font des plantations et il y a encore des idiots qui se chauffent à l’électricité. Paraîtrait qu’il fallait remonter à l’hiver 1986 pour trouver des températures aussi basses. Le réchauffement climatique, j’t’en foutrais moi. Il trouvait la chaleur d’une cheminée plus douce, tellement agréable lorsque l’on se détend devant en sirotant un bourbon. À trop y penser, il pourrait succomber à l’idée de rester devant sa cheminée pour l’après-midi jusqu’à tard dans la soirée où il se ferait griller une entrecôte, avec juste ce qu’il faut de gros sel. Il la partagerait avec Marilyn et passerait la soirée sur son fauteuil relax, les doigts de pied en éventail, à la chaleur des flammes.

À trop y penser, il décréta sa journée rêvée, sienne. Planté à un feu rouge, il tourna la tête en direction de la voiture qui s’arrêta sur sa gauche. Une femme s’esclaffait au téléphone. Même si l’usage du téléphone portable lors de la conduite était toléré en Géorgie, ce que le shérif pensait totalement stupide (et ce n’était pas la seule liberté qu’il décrétait absurde), il baissa sa fenêtre et klaxonna à deux reprises. D’abord surprise, la jeune femme ouvrit sa vitre et haussa les sourcils d’un air interrogateur.

— Vous voulez mourir ? demanda David.

— Je vous demande pardon, shérif ?

— Vous voulez que l’on vous ramasse à l’aide d’une pelle dans la journée ? Non pas que cela m’enchanterait, mais je préfèrerais que vous raccrochiez cette saloperie de portable. Pour votre sécurité. Et il rajouta « à votre service. » Il profita du feu passé au vert pour déguerpir avant d’entendre une quelconque réponse. Tu aurais adoré voir ça Joe, ironisa-t-il. L’affichage digital de son tableau de bord indiquait 11h15, alors il profita de se ranger sur le bas-côté pour appeler James Jefferson, le numéro deux du poste.

Le sous-shérif décrocha à la troisième tonalité.

— Oui David, je t’écoute.

— Ouais James, voilà, ça m’embête de te dire ça, mais ça ne va pas trop, je vais prendre mon après-midi.

— Qu’est-ce qui ne va pas, David ?

— Ne t’en fais pas. Un coup de mou. Puis ce cinglé de maire m’a un peu brisé les noix, si tu vois ce que je veux dire.

— Eh comment que je te crois, patron. Et puis un jour, à force de débiter ses conneries, il finira bien par avoir ta peau, ironisa l’adjoint. On n’est pas à Chicago, bon sang !

— Voilà pourquoi j’ai bien besoin de me retrouver chez moi, ajouta David.

— Tu n’as pas à te justifier, je te donne ton aprèm, renchérit James sur le même ton.

— Ho, et fais-moi plaisir, je crois avoir deux rendez-vous vers 15h. Si tu peux me les prendre…

— C’est comme si c’était fait.

— Je crois que c’est une adjointe du maire justement, concernant une manifestation culturelle prévue dans quinze jours. Et l’autre je ne sais plus trop.

— Comme je te l’ai dit, c’est comme si c’était fait.

— Merci, James.

Puis il raccrocha et se remit en route. La route glissait par endroit, encore gelée par les températures exceptionnellement basses. Il se rappela les paroles du présentateur météo de W7CN –les plus basses depuis l’hiver 1986, prévues pour durer encore cinq à six jours-.

David n’avait pas fini de se réchauffer, les doigts de pied en éventail. Il passa devant les restes encore figés d’une imposante congère, déblayée il y a deux jours par la déneigeuse municipale, puis il fit demi-tour, emprunta un chemin sur sa droite et gagna son lotissement, où il habitait au bout d’une longue impasse.

Marilyn n’était pas encore rentrée. Il en profiterait pour se jeter un verre. Son épouse lui faisait la remarque qu’il buvait un peu trop. Qu’importe, il avait attrapé le vice. Le vice de son ancien chef, un luxe d’autrefois qui se banalisait avec le temps et qui lui rappelait que Joe n’était pas l’exception qui dérogeait à la règle.

Un poste à responsabilité pouvait-il amener à entamer une addiction ? Peu importe, une fois qu’on a le pied dedans, il est difficile d’en décrocher. Surtout lorsqu’un maire vous brise les noix et que le poids du temps qui passe, vous enfonce les épaules jusqu’aux genoux.

8

Plus tôt dans la matinée, vers 10h15, Jason enleva son cd de The Offspring (qui avait fait deux fois le tour déjà) et ouvrit la boite à gants, en se penchant jusqu’à atteindre les genoux de Daryl.

— Tu veux écouter quoi ? proposa-t-il. J’ai d’autres cd là-dedans.

— Te fatigue pas, on est presque arrivés.

Dans quelques minutes, le vieux panneau d’entrée de Chester Hill, troué d’une balle sur le point du i, pointerait le bout de son nez. Daryl le connaissait, et ce n’était qu’au troisième passage qu’il s’aperçut de l’impact sur le panneau. Ou du moins, on le lui avait fait remarquer. Il ne se déplaçait qu’en covoiturage et utilisait le site Carpoolworld pour se faire. Atlanta–Chester Hill ne lui coutait que vingt-huit dollars, s’il ne se déplaçait qu’avec le conducteur. Il s’étonnait toujours qu’un tel itinéraire soit proposé. Ce jour-là, Jason Copeland avait décroché un entretien dans une boutique Levi’s de la nouvelle zone commerciale. Il était prêt à déménager sur le champ s’il décrochait le job.

— Prêt à déménager ? C’est normal si tu comptes y bosser, fit remarque Daryl.

— Passer d’Atlanta à Chester Hill, crois-moi, il faut se préparer psychologiquement à vouloir déménager.

Encore un dernier virage pour voir se dessiner les premières habitations du chef-lieu du comté.

— Tu t’y feras. Les gens sont sympas ici. J’ai fait le trajet plus d’une fois pour venir ici.

— Une petite amie ? s’enquit Jason.

— Plutôt de la famille.

Son regard s’obscurcit lorsqu’il dévisagea le panneau percé d’une balle, au loin.

— Ça te dirait de boire un coup plus tard une fois ton entretien terminé ?

Jason sourit à la proposition.

— J’suis partant mec. Je t’appelle dès que j’ai terminé.

9

Gina se stationna sur l’allée gravillonnée d’Elizabeth Grey, près d’un chêne dont les feuilles avaient viré au rouge durant l’automne-hiver. Elle se souvint en avoir planté un chez elle il y a cinq ou peut-être bien six ans maintenant, mais il n’avait pas tenu les premiers gels. Trousseau de clefs en main, imposante sacoche médicale dont la bretelle lui meurtrissait l’épaule droite au fil du temps, elle avança d’un pas pressé. Elle avait quinze minutes de retard, causé par un accident en sortie de virage à l’entrée de la ville. Le poids lourd s’était dangereusement déporté sur la droite puis le chauffeur avait contrebraqué, faisant se mettre en travers la remorque. Par chance, l’imposante dépanneuse était parvenue à le remettre sur le bon chemin. Elizabeth n’avait pas décroché son téléphone lors des trois appels pour prévenir du contretemps. Gina espérait juste que tout allait bien et que cette absence à l’autre bout du fil était provoquée par un séjour prolongé aux toilettes, le volume de la télévision trop fort ou bien qu’Elizabeth était bel et bien devenue sourde comme un pot. Ces choses-là pouvaient arriver subitement. Gina s’occupait d’une autre vieille dame qui ne l’avait pas entendu arriver, un jour, alors qu’elle s’était annoncée comme à son habitude. Elle se rappela encore de son expression de terreur lorsqu’elle avait tapoté sur l’épaule de la mamie et que cette dernière s’était retournée en jetant son sirop de menthe contre le mur en face d’elle.

Peut-être bien qu’il s’agit de la même chose. Elle ouvrit la moustiquaire et testa la poignée. Au cas où Elizabeth se trouverait dans le jardin pour une quelconque raison. Fermée. Bien. Elle déverrouilla la porte et pénétra dans la maison. L’entrée était comme à son habitude, sombre, tranchant dans le vif avec l’extérieur. Elizabeth se sentait mieux dans la pénombre, pour une raison inexpliquée jusqu’alors. Même si le fait de baigner dans la lumière l’aiderait certainement à mieux s’orienter avec sa vue déficiente, Elizabeth passait systématiquement derrière Gina pour scrupuleusement fermer les rideaux. Et c’était le même manège depuis des années.

— Elizabeth ? Vous êtes là ?

La jeune auxiliaire posa sa sacoche médicale contre le meuble à chaussures et alluma la lumière. Là, au beau milieu des meubles qu’elle connaissait si bien depuis des années, à l’entrée du salon près du mur, elle découvrit la vieille femme allongée au sol sur le flanc droit, le bras gauche barrant son visage.

Le cœur de Gina se souleva.

— Bon sang, Elizabeth ! cria-t-elle en se précipitant pour lui porter secours.

L’auxiliaire avait quelques notions de secourisme et pourtant, face à l’imprévue, face à la détresse, elle était incapable de savoir par où commencer. Elle plaqua sa main contre le torse de la vieille dame. Sa cage thoracique se soulevait brièvement, par de petites impulsions, comme des spasmes. Vivante, Dieu merci !

— Elizabeth, c’est moi, Gina. Je vais vous aider à vous relever.

Elle s’approcha au plus près d’elle pour avoir une prise suffisante et en profita pour lui découvrir le visage en ramenant son bras le long du corps. Et c’est là, contre toute attente, qu’elle entendit furtivement une série de syllabes inaudibles.

— Elizabeth, vous m’entendez ?

Les lèvres de la vieille dame s’agitaient en formant la même danse. Ses yeux balayaient frénétiquement sous ses paupières fermées. La vieille femme était enfermée dans une transe qui la faisait transpirer et lui donnait l’image d’une mourante en proie à une force invisible. Gina savait qu’il ne fallait pas paniquer dans ces situations-là. Et pourtant, elle avait franchi le cap depuis quelques secondes. Un laps de temps court et intense qui vous faisait perdre les pédales, toutes notions de temps et de clarté dans le résonnement. Elle dégaina son portable et composa le 911.

— Le 911 je vous écoute, annonça l’opératrice.

— Envoyez vite une ambulance au 122 Glover street à Chester Hill. Madame Grey vient de faire un malaise.

— Elle sera en route d’une minute à l’autre. Quel âge a-t-elle ? Est-ce qu’elle prend un traitement ?

— 96 ans. Juste des… des comprimés pour son cœur et ses reins.

— Tâchez de réunir ses médicaments, le docteur en aura besoin pour le diagnostic. L’ambulance ne va pas tarder. Restez près d’elle et rassurez-là.

— Mmm… merci, balbutia-t-elle.

Gina se sentait impuissante et paralysée. Pas elle, pas maintenant, pas en sa présence. Elle s’était toujours doutée que l’âge avancé d’Elizabeth la confronterait fatalement avec la mort. Une pensée qu’elle s’était immédiatement empressée de verrouiller dans une cage de son esprit sous peine d’avoir toujours cette angoisse lorsqu’elle faisait le trajet pour venir s’occuper d’elle. Les lèvres de la veuve Grey continuaient leur ballet incessant en une rythmique redondante. Gina se mit à quatre pattes et caressa le visage de la vieille femme. Elle était comme coupée du monde, plongée dans un drôle de rêve qui la laissait dans un état hypnotique. Puis elle décida de tendre l’oreille et de se rapprocher, encore, jusqu’à entendre un murmure qui lui glaça le sang. Elle tâcha de se concentrer pour comprendre la signification de l’improbable, de l’inenvisageable, qu’importe la situation, chez elle ou bien ailleurs. Cette répétition jetée à la figure, éveillait tous ses sens. Elle se sentit subitement en danger, en proie à quelque chose qui venait de frapper et qui donnait l’impression d’agir de nouveau.

— Il est là… il est revenu… c’est lui.

Et il y avait ce fusil qui gisait près d’elle.

10

Aussi loin qu’il se souvienne, Daryl n’avait jamais eu beaucoup d’amis. D’un tempérament introverti, il s’était forgé une image de dur à cuire sous laquelle se cachait une personnalité, complexe pour certains, creuse pour d’autres.

Il avait atterri au James Folks à midi, un bar-restaurant bondé de monde. Il posa son sac à dos à ses pieds, puis commanda un cheeseburger avec un supplément bacon et une grande portion de frites. Pour faire glisser toute cette graisse, il s’était englouti une pinte de Guinness, puis il avait conclu le repas avec quelques cigarettes et une gaufre arrosée de chantilly et de caramel. Le tout pour six dollars cinquante, la formule midi. Autant dire qu’à Atlanta, il trouverait le même repas pour huit ou neuf dollars, suivant les quartiers. Chester Hill avait encore ce goût des choses accessibles qui offraient du bonheur pour moins cher à la campagne. De plus, en discutant avec le serveur et en échangeant quelques anecdotes sur le coût de la vie et le bon air pur, il avait pu se procurer un paquet de Chesterfield rouges de dessous de table. Pas les bleus (light) qui laissaient un goût d’inachevé, mais les vraies. La seule existence des légères était une hérésie.

Son téléphone vibra. Il venait de recevoir un texto de Jason. « J’y suis. J’passe en entretien mon gars. » Daryl lui répondit : « Bonne chance. »

Une complicité se faisait presque ressentir avec ce type de passage avec qui il avait partagé seulement plus de deux heures d’existence. Daryl se demandait s’il était lui aussi un type coincé comme on avait pu le cataloguer. Peu importe, ce genre de relation éphémère se concluait par un passage aux oubliettes une fois la page tournée. Telle une expérience partagée entre plusieurs personnes, où l’on se promet de se revoir, puis finalement rien ne se passe avec le temps. Terminées les belles promesses, la vie continue son cours, les chemins se croisent puis divergent étrangement vers des destinations opposées et s’oublient à jamais. Mieux valaient parfois mettre des distances si l’on ne voulait pas être déçu. Telle est la nature humaine. Peut-être était-ce le reste de ses expériences vécues, misées sur l’espoir et l’affinité, conclues par la déception et le repli sur soi. Un cruel manque de confiance naquit en lui en cette période trop jeune pour fonder ses espoirs en l’autre.

Compte sur toi-même et non sur les autres. Tu es un petit garçon merveilleux, lui répétait sa mère, lorsqu’il revenait de l’école en pleurant. Mieux valait ne pas tomber dans les remontants infâmes de l’oncle Pete. Plus tard, il apprit que c’était du bourbon, puis il se dit que ce n’était pas si mauvais finalement.

— Vous désirez un café ? proposa poliment la serveuse.

— Eh comment !

11

Lorsque David arriva chez lui, il se débarrassa de ses chaussures et glissa dans ses chaussons molletonnés. Marilyn devait être aux courses ou bien affairée à d’autres préoccupations qu’elle s’empresserait de lui raconter, une fois rentrée. Qu’importe, il se servit un verre de bourbon, trois pierres à whisky pour refroidir le tout, et s’empressa de se réchauffer en prenant une bonne douche chaude en attendant de déguster son péché mignon à température idéale. Cette année, il supportait mal les températures. Il y voyait le présage d’un hiver glacial puis un été à crever la gueule ouverte. Certaines questions le taraudaient. Et s’il n’était pas élu cette fois-ci ? Auparavant, s’il avait décidé de ne pas se représenter, il aurait bien proposé sa candidature à un poste de député ou bien pour celui de juge du comté. Les choses risquaient de changer. S’il était le candidat perdant, comment pouvait-il espérer une élection à un poste judiciaire ? Peut-être serait-il préférable à soixante ans de profiter de sa retraite. Il envisagerait même d’écrire un bouquin retraçant les diverses enquêtes marquantes de sa carrière. Et il commencerait certainement par celle qui lui trotte en tête. Le nom de Joe Burks était sali, et ce serait une manière de lui redonner la gloire qu’il méritait, une manière de laver son honneur. Lorsqu’il se voyait dans le miroir, l’image lui renvoyait celle d’un homme usé par le travail. De larges cernes noirs ne quittaient plus les poches sous ses yeux, ses cheveux blanchissaient, sa barbe grisonnante d’une semaine le vieillissait de quelques années et son ventre prenait de l’ampleur. Terminée l’époque où les pectoraux devançaient son profil. À y penser, il était devenu le reflet de Joe Burks. Avant de passer à la douche, il alluma le poste cd et appuya sur lecture. Le synthétiseur de Baba O’Riley démarra en trombe, redonnant une ambiance plus gaie. Les Who et leurs notes endiablées lui redonnaient la pêche. David mima les touches du piano sur le rebord de son lavabo et ferma les yeux, se projetant l’espace d’un instant dans une époque lointaine où tout était plus simple, bien loin de la gestion administrative barbante. Il avait acquis le cd il y a quoi maintenant ? Dix ans, peut-être un peu plus ; et c’était quasiment le même depuis, qui tournait en boucle pendant qu’il se douchait. Il avait calculé, inconsciemment, que durant toute la durée de l’intro, il se mouillait le corps. Lors du démarrage du chant de Roger Daltrey « Out here in the fields », il se savonnait. Puis il se rinçait et lorsqu’il entendait « Teenage wasteland, it’s only teenage wasteland… » deux bonnes minutes plus tard, il sortait encore dégoulinant sur le tapis de bain. Une rythmique bien rôdée avec le temps, qui ne lui échappait jamais, presque considéré comme un rituel. Si bien qu’il s’en amusait lorsqu’il cherchait à rattraper le temps perdu sur une étape.

Cette fois-ci, Marilyn l’avait surpris en ouvrant la porte de la salle de bains, pendant qu’il se peignait les cheveux.

— Comment se fait-il que tu sois déjà rentré ?

— Je n’étais pas très bien au boulot. Je me suis dit que j’allais te faire une surprise et passer la journée avec toi.

Elle le dévisagea, dubitative.

— Pas bien au point de te servir un whisky ? Tes manies te perdront.

David grimaça. Il connaissait ses mêmes remarques sur le bout des doigts. Tellement bien qu’il se demandait si un quelconque visiteur fantomatique ne les lui soufflait pas.

— Ce n’est pas la question ma cocotte.

Marilyn fit demi-tour et clôtura la discussion à sa manière.

— Je vais finir de ranger les courses. Fais comme tu veux.

Chaque homme normalement constitué savait qu’il ne fallait certainement pas faire ce qu’il voulait. Marilyn avait ses codes féminins à respecter. David avait les siens qui consistaient à respecter dans l’ordre le programme constitué. Flemmarder toute l’après-midi, puis manger son entrecôte avec du gros sel et finir les doigts de pied en éventail devant la cheminée. David avait essuyé pas mal de sermons sur l’alcool, et il répétait qu’il était bien placé dans son métier pour en connaitre les effets néfastes. Marilyn lui répétait alors, à cet instant-là, que s’il était trop impliqué, il risquait de ne pas s’en apercevoir et que c’était son travail d’épouse de le mettre en garde. « Pour la énième fois David, ne tombe pas là-dedans ! L’alcool est un séducteur sournois, et lorsqu’il sera installé, il sera trop tard.

De tous ses préceptes moraux à respecter, Marilyn tenait par-dessus tout à préserver la santé de son mari. Et lorsqu’il se tuait à la tâche, elle lui préconisait de rentrer se reposer. Au fil des années, il s’était réfugié dans l’alcool. Pas au sens où elle le jugeait alcoolique, mais il s’égarait de temps à autre et ouvrait une bouteille pour la vider sans réelle occasion. Elle le surprenait, assise dans son fauteuil relax, un verre dans la main droite, une cigarette dans la gauche. Marilyn avait horreur qu’il fume à la maison. Il usait d’aérosols et craquait une allumette pour dissimuler l’odeur et la faire disparaître.

Son reflet, voilà ce que tu es devenu David. C’était comme si ce comté n’était tenu que par le même genre d’homme. La dure réalité du métier s’attaquait de prime abord aux plus fragiles, puis s’étendait aux gaillards les plus acerbes. Personne ne pouvait ressortir de sa vie de flic dans le même état qu’il n’y était entré, s’il était un tant soit peu normalement constitué d’origine.

David essuya de sa main la buée qui avait envahi le miroir. De son reflet épars, il crut reconnaitre l’image de son ancien patron.

Son reflet… meurtri et revêche. L’image se dissipa pour ne faire qu’un avec lui. Une larme roula le long de sa joue droite et s’écrasa dans le lavabo. Si seulement Joe… si seulement j’avais pu discerner ta souffrance.

12

Luke Barnes arpentait à pied le long chemin qui le séparait de son lycée à chez lui. Une balade qui lui prenait entre quinze et vingt minutes. Alors pour passer le temps, il écoutait de la musique qu’il stockait sur son mp3. Quelques titres allant de Queen aux Rolling Stones (de la musique de vieux disaient ses amis.) Il répétait qu’à seize ans, il fallait élargir ses horizons. Avec le groupe de rock de son lycée « The Skinned », il se voyait très bien écumer dans un premier temps les bars pour y donner une série de concerts. Puis un jour, à force de notoriétés, peut-être qu’une maison de disque allait bien vouloir signer avec eux. Leur E.P valait le coup selon l’entourage. Luke maniait la guitare depuis qu’il était en âge de tenir une cuillère, se vantait sa mère. Leurs titres postés sur plusieurs réseaux peer-to-peer se téléchargeaient par centaines. Ce n’était certainement pas du goût de la bande de Freddy Custer qui, dès qu’elle le pouvait, passait à tabac Luke. « Paraîtrait que tu veux être une star, Luke ? On va voir si t’as les épaules assez solides. » Il y a encore deux jours, il était tombé dans un guet-apens, à la sortie de son lycée pour rejoindre le bus. Un jeune l’avait entrainé dans la cour, puis lui avait collé quelques bourre-pifs. Il se serait bien défendu si deux autres ne l’en empêchaient pas en lui tenant les bras tout en le collant au mur. Alors comme la bande de Freddy Custer prenait le même bus scolaire que lui, il s’en passait bien, quitte à se geler un peu les genoux pour rentrer chez lui. Ici, sur les routes qu’il connaissait bien, il pouvait se repasser les morceaux qui l’influençaient. Quelques accords mimés en air guitare et il notait dans un coin de sa tête des passages à exploiter pour les futurs morceaux. Une fois arrivé chez lui, il lui arrivait de noter des trouvailles sur une tablature vierge. Son tempérament discret mais insurgé ne l’amenait pas à se plaindre. S’il fallait donner des réponses, il disait qu’il se bagarrait. Sa dernière empoignade lui avait valu un pansement steri-strip sur le haut de la pommette gauche.

« Mon rebelle-rocker l’avait surnommé Jennifer Stanley », sa petite amie depuis deux mois. Au lycée, tout le monde savait que Luke prenait des roustes de temps en temps. Il rendait quelques coups, ce qui arrangeait ses assaillants s’il fallait se justifier. Parce que Luke savait frapper où il le fallait et visait d’abord les valseuses. C’était son petit secret d’entrée de jeu, pour se dépêtrer d’un merdier.

Ses cours étaient terminés, faute du professeur d’histoire, absent pour cause d’une bronchite aiguë. Le lycée, n’ayant pas trouvé de remplaçant, proposait des études facultatives. Luke avait préféré rentrer seul. Il pourrait en profiter pour passer chez Jennifer, prévenue par SMS, qui se remettait d’une mauvaise grippe. C’était une occasion en or. Une tentation plus grande, qu’ils parlaient de le faire enfin, laissant libre cours à cette tension qui s’accumulait, de s’exprimer. Luke souriait. Il n’était qu’à une centaine de mètres de chez elle, quand une voiture s’arrêta près de lui.

La vitre électrique avant droite se baissa.

— Monte, petit.

Intrigué, Luke ôta son casqua audio pour le déposer sur sa nuque, reposant autour de son cou.

— On ne se connait pas, vous devez faire erreur.

— Je ne fais jamais d’erreur, ajouta l’homme.

Luke s’arrêta pour prendre le temps de le scruter. On ne sait jamais, peut-être était-ce un type de la bande de Freddy Custer. Luke se pencha et plongea son regard dans celui de l’inconnu qui roulait en Mercedes, assez peu banal à Chester Hill. Il portait un bonnet noir enfoncé jusqu’aux yeux. Une sombre écharpe lui masquait le cou ainsi que la bouche.

La rue était déserte de piétons. Quelques véhicules s’engouffraient dans l’artère mais aucun ne prêtait attention à ce qui se tramait. C’était un coin très tranquille, résidentiel à souhait.

— Je crois qu’on ne s’est pas bien compris toi et moi, ajouta le conducteur. Regarde ce que je tiens dans la main droite.

Luke sentit une vive décharge dans la poitrine qui le tétanisa. Un arc électrique semblait le paralyser de la tête au pied. Ses intestins se nouèrent et sa mâchoire s’engourdit. Le canon d’un flingue argenté le pointait.

— C’est un vrai mon p’tit gars. Il y a deux solutions. Je m’en sers et c’est terminé pour toi. Ça, c’est la solution numéro une. La deuxième, tu mets tes fesses sur ce siège, tu écoutes ce que j’ai à te dire et tu t’en sortiras.

Luke leva les yeux à la recherche d’une âme bienveillante. N’importe qui, qui pourrait l’aider.

— Ne m’oblige pas à décompter.

Luke ravala sa salive. Ce type semblait si sérieux et calme, qu’il en était terrifié. Les premiers pas en direction de la Mercedes allaient certainement sceller son sort. Pourtant Luke avait l’intime conviction que s’il tentait de s’échapper, il prendrait du plomb jusqu’à rendre son dernier souffle. Le type s’étira jusqu’au siège passager et ouvrit la portière avant droite. Alors Luke pensa à ses parents, à Jennifer, à Dobby, son chat siamois croisé ragdoll puis juste avant de s’engouffrer dans la voiture, il tourna la tête à plusieurs reprises. Personne n’était là pour l’aider. Personne ne pouvait lui apporter de l’espoir.

La voiture sentait le neuf, un léger parfum citronné flottait dans l’air. Neuve, ou très bien entretenue, peut-être une location à en juger par l’absence de personnalisation. Le conducteur devait avoir la trentaine, ou un peu moins. Un nez fin, des yeux perçants. Ce regard, jamais il ne pourrait l’oublier. Celui d’un chasseur venant cueillir son gibier. Ses yeux, brillants comme des émeraudes, ne trahissaient aucunement un quelconque désir de faire machine arrière. Ce type-là semblait déterminé à poursuivre son chemin, qu’importe l’issue.

Le canon du flingue était toujours pointé sur lui.

— Baisse-toi, dit-il.

Luke s’exécuta en mettant les mains sur la tête.

— Non, enlève-moi ça, tu n’es pas en état d’arrestation. Je ne suis pas un putain de flic. C’est une insulte pour moi. Est-ce que tu m’insultes ?

— N…n…non monsieur, bafouilla le jeune.

À peine Luke replia ses bras le long de son corps, qu’il sentit un coup puissant sur l’arrière du crâne. Une frappe de lâche, comme ceux de la bande de Freddy. Fais comme un rat, se dit-il, juste avant que son esprit ne s’obscurcisse. Il tomba aussitôt dans les vapes.

13