9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie viele Achtzehnjährige ist Aden Sawyer auf ein einziges Ziel fixiert: endlich ihren beengenden Geburtsort verlassen. Ihr Plan wird sie weit vom Haus ihrer Mutter, in dem die Familienfotos zur Wand gedreht sind, und vom Einfluss ihres dominanten Vaters entfernen. Denn sie ist entschlossen, nach Peschawar in Pakistan zu reisen, um dort in einer Medrese den Islam zu studieren. Mit Hilfe eines Freundes organisiert sie die heimliche Reise. In Pakistan schlüpft sie in eine neue Identität, verkleidet sich als junger Mann und verbrennt sogar ihren Pass. Doch bald gerät sie in größere Gefahr, als sie sich jemals vorstellen konnte. Der Weg zur Erlösung ist lang und gefährlich, und er führt direkt in die Kriegswirren Afghanistans. Im Angesicht von Gewalt, Enttäuschung und Verlust muss Aden Entscheidungen fällen, die nicht nur ihren Glauben auf die Probe stellen, sondern ihr tiefstes Verständnis davon, wer sie ist. John Wray verfolgt das Schicksal seiner jungen Heldin mit der zwingenden Logik der Paranoia, mit apokalyptischer Konsequenz und visionärem Blick und erzeugt so atemberaubende Spannung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

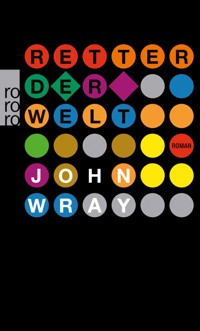

John Wray

Retter der Welt

Roman

Über dieses Buch

Wie viele Achtzehnjährige ist Aden Sawyer auf ein einziges Ziel fixiert: endlich ihren beengenden Geburtsort verlassen.

Ihr Plan wird sie weit vom Haus ihrer Mutter, in dem die Familienfotos zur Wand gedreht sind, und vom Einfluss ihres dominanten Vaters entfernen. Denn sie ist entschlossen, nach Peschawar in Pakistan zu reisen, um dort in einer Medrese den Islam zu studieren.

Mit Hilfe eines Freundes organisiert sie die heimliche Reise. In Pakistan schlüpft sie in eine neue Identität, verkleidet sich als junger Mann und verbrennt sogar ihren Pass. Doch bald gerät sie in größere Gefahr, als sie sich jemals vorstellen konnte. Der Weg zur Erlösung ist lang und gefährlich, und er führt direkt in die Kriegswirren Afghanistans. Im Angesicht von Gewalt, Enttäuschung und Verlust muss Aden Entscheidungen fällen, die nicht nur ihren Glauben auf die Probe stellen, sondern ihr tiefstes Verständnis davon, wer sie ist.

John Wray verfolgt das Schicksal seiner jungen Heldin mit der zwingenden Logik der Paranoia, mit apokalyptischer Konsequenz und visionärem Blick und erzeugt so atemberaubende Spannung.

Vita

John Wray wurde 1971 in Washington, D.C., als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer österreichischen Mutter geboren. Studium am Oberlin College, an der Columbia University und an der Universität Wien. Er lebt als freier Schriftsteller in Brooklyn und Friesach (Kärnten). 2007 wurde er von dem Literaturmagazin «Granta» unter die zwanzig besten jungen US-Autoren gewählt, 2017 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt mit dem Preis des Deutschlandfunks ausgezeichnet.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2022

Copyright © 2009 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Lowboy» Copyright © 2009 by John Wray

Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München

ISBN 978-3-644-00013-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Violet

Am 11. November rannte Lowboy, um den Zug noch zu erwischen. Leute standen im Weg, aber er achtete darauf, niemanden zu berühren. Er rannte die rostig gelbe Bahnsteigkante entlang, die Kabine des Zugbegleiters fest im Blick: Er zwang ihn zu warten. Die Türen waren schon geschlossen, aber sie öffneten sich, als er dagegentrat. Es kam ihm wie ein Zeichen vor.

Lachend stieg er ein. Um ihn herum Zeichen, nichts war ohne Bedeutung. Der Boden unter seinen Füßen zitterte und tickte, die geflieste Wölbung über dem Zug hüllte das Gemurmel der Leute in Kupfer- und Alufolie. Die meisten Plätze im Wagen waren besetzt. Töne erklangen, als sich die Türen hinter ihm schlossen: Cis, dann A. Wie ein spitzer Bleistift stachen sie ihn in die Ohren. Er drehte sich um und drückte das Gesicht gegen die Scheibe.

Schädel & Knochen, seine vom Staat bestellten Feinde, stürmten über den Bahnsteig. Schädel war ein unscheinbares, schmächtiges Milchgesicht, das nicht viel hermachte, aber Knochen war groß und breit wie ein Fahrscheinautomat. Sie bewegten sich wie Polizisten in einem Stummfilm, als wären ihnen die Schuhe zu groß. Niemand wich ihnen aus. Lowboy musste grinsen, als er sie so heranstolpern sah: Mit jedem ihrer lächerlichen Schritte verloren sie mehr von ihrem Schrecken. Ich muss mir einen neuen Namen für die beiden einfallen lassen, dachte er. Kurz & Süß. Vorher & Nachher. Brücke & Tunnel.

Knochen sah ihn zuerst und schlug mit den Fäusten gegen die Tür. Speichel sprühte geräuschlos aus seinem Mund gegen die zerkratzte, schmierige Scheibe. Mit einem Ruck fuhr der Zug an, hielt, fuhr wieder an. Lowboy schenkte Knochen sein Dorftrottellächeln, spitzte die Lippen, klimperte mit den Augen und hob feierlich den Mittelfinger. Schädel rannte mit rudernden Armen neben dem Zug her, bemüht, auf Höhe der Tür zu bleiben. Knochen schrie dem Zugbegleiter etwas zu. Achselzuckend pfiff Lowboy die beiden Töne, die das Türenschließen angekündigt hatten. Cis-A, Cis-A. Eine ganz simple Melodie, wunderhübsch.

Später bestätigten die Fahrgäste in dem Wagen, dass der Junge aufgekratzt gewirkt hatte. Offenbar war er in Eile, aber er machte einen selbstbewussten, ruhigen Eindruck. Er bemühte sich darum, älter auszusehen, als er war. Seine Kleider passten ihm schlecht, sie schlotterten ihm um den Körper, aber weil er blaue Augen hatte und zurückhaltend war, fiel er niemandem unangenehm auf. Die Leute musterten ihn, wenn er ihnen den Rücken zuwandte, so wie man es eben in der U-Bahn tut. Was ist das für ein Junge, dachten sich einige, der in so scheußlichen Kleidern herumläuft?

Der Zug passte genau in den Tunnel. Er schlüpfte hinein wie eine Hand in die Hosentasche, schloss sich um Lowboys Körper und hielt ihn ruhig. Der Junge drückte immer noch die rechte Wange an die Scheibe und spürte, wie die Luft und der Fels vorbeisausten. Ich bin in einem Zug, dachte er. Schädel & Knochen sind nicht da. Ich fahre im Uptown-Local.

Das Raumklima im Wagen war wie immer angenehm, die Temperatur lag zwischen 17 und 20 Grad. Die Gummidichtungen an den Türen ließen keine Zugluft durch. Die Stoßdämpfer aus Federstahl, gefertigt in St. Louis, Missouri, sorgten für glatten, ruhigen Lauf. Lowboy lauschte dem Geräusch der Räder, dem Rumpeln auf Schienenstößen und Weichen, dem Quietschen und Kreischen in den Kurven, dem mühelosen Zusammenspiel all der verschiedenen Teile des Zuges. Wohltuend vertraute, fast sentimentale Geräusche. Seine geistige Anspannung löste sich. Sogar sein verkrampftes, klaustrophobisches Hirn empfand etwas wie Zuneigung für den Tunnel. Es war schließlich sein Kopf, der ihn gefangenhielt, nicht der Tunnel, die anderen Passagiere oder der Zug. Ich bin in meinem eigenen Schädel gefangen, dachte er. Geisel meines limbischen Systems. Es gibt keinen Weg ins Freie, außer durch die Nase.

Ich kann wieder Witze machen, sagte sich Lowboy. Blöde Witze, aber immerhin. Gestern hätte ich das noch nicht gekonnt.

Lowboy war eins fünfundsiebzig groß und wog genau 68 Kilo. Sein Haar war links gescheitelt. Das meiste, was passierte, war ihm vollkommen gleichgültig, aber manche Dinge setzten sich in ihm fest – die konnte er dann nur aushusten. Er besaß eine Liste mit Dingen, die er gernhatte. Wenn es ihm schlechtging, nahm er sie sich der Reihe nach vor wie Amulettanhänger an einem Armband. Er zählte die ersten acht aus dem Gedächtnis auf :

Obelisken.

Unsichtbare Tinte.

Violet Heller.

Snowboarden.

Der Botanische Garten in der Bronx.

Jacques Cousteau.

Bix Beiderbecke.

Der Tunnel.

Sein Vater hatte ihn mal zum Snowboarden in den Poconos mitgenommen. Die Poconos und der Strand von Breezy Point waren Nummer neun und zehn auf der Liste. Im Sommer wurde er tiefbraun wie ein Indianer, aber jetzt, nach all der Zeit, die er weg gewesen war, war er leichenblass.

Lowboy blickte auf seine Arme, die wie tot aussahen. Er drückte die rechte Handfläche kräftig gegen das Glas. Er war der Nachkomme einer langen Reihe von Soldaten und insgeheim selbst ein Soldat, aber er hatte am Grab seines Vaters geschworen, nie in einen Krieg zu ziehen. Einmal hatte er beinahe jemanden mit bloßen Händen getötet.

Der Tunnel ging ohne irgendwelche Anzeichen von Mühe in eine Gerade über, die Drehgestelle und Schienen wurden leiser. Lowboy lenkte seine Gedanken auf seine Mutter. Sie war blond wie eines dieser Mädchen auf den Werbeplakaten, allerdings schon über achtunddreißig. Sie schminkte die Augen und Lippen der Schaufensterpuppen von Saks und Bergdorf Goodman. Sie malte Sachen, die niemand je zu Gesicht bekam. Einmal hatte er sich nach den Brustwarzen erkundigt, und sie hatte hinter vorgehaltener Hand gelacht und das Thema gewechselt. Am 15. April wurde sie neununddreißig, außer es wurden ganz neue Regeln eingeführt oder er hatte sich verzählt oder sie starb. Seit achtzehn Monaten war er nicht mehr so nahe bei ihrem Haus gewesen. Seine Richtungsangaben lauteten wie folgt: Umsteigen am Columbus Circle, warten, dann sechs dicht beieinander-liegende Haltestellen an der Linie C. Das war alles. Aber er würde das Haus seiner Mutter nie wiedersehen.

Langsam und konzentriert, mit geübter Präzision, widmete er seine Aufmerksamkeit dem Zug. Über Züge ließ sich leichter nachdenken. Es gab Tausende davon in dem Tunnel. Sie schoben Geisterzüge aus Luft vor sich her, und jeder einzelne hatte ein Ziel. Dieser Zug, in dem er sich befand, fuhr zum Bedford Park Boulevard. Sein Wappen war ein B in Helvetica-Schrift auf leuchtend orangefarbenem Grund. Der Zug zum Haus seiner Mutter hatte die gleiche Farbe: die Farbe von Plastikobst, die von auf Samt gemalten Sonnenuntergängen, die Farbe des Lichts, das am Strand durch halbgeschlossene Lider dringt. Orange, William von Orange, dachte er verträumt. William von Orange heiße ich. Er schloss die Augen und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Er stellte sich vor, wie er durch die Anlagen von Schloss Windsor spazierte. Es war angenehm kühl im Schatten der Buchsbaumhecken. Er sah mit dunklem Holz getäfelte Korridore, mit Tüchern verhängte Gemälde, hohe Halskrausen, Himmelbetten. Er sah ein Porträt von sich mit einer Pelzmütze. Er sah seine Mutter in der Küche, sie briet Zwiebeln und Knoblauch in Butter. Ihr Gesicht hatte die Farbe von Seife. Er biss sich auf die Lippe und zwang sich, die Augen wieder aufzuschlagen.

Eine befangene Stille machte sich im Wagen breit. Lowboy bemerkte es sofort. Die anderen Fahrgäste betrachteten ihn prüfend, sie musterten seine abgeschabten Sportschuhe mit Klettverschluss, seine Hose mit den scharfen Bügelfalten, sein falsch geknöpftes Hemd und sein untadelig gescheiteltes strohblondes Haar. In der Scheibe sah er gespiegelt ihre verwunderten Blicke. Sie glauben, ich bin unterwegs zu einer Verabredung. Sie glauben, ich mache einen Ausflug. Wenn die wüssten!

«Ich bin William von Orange», sagte Lowboy. Er drehte sich zu den Leuten um. «Hat vielleicht jemand eine Zigarette ?»

Die Stille verdichtete sich. Er fragte sich, ob ihn überhaupt jemand gehört hatte. Manchmal kam es vor, dass er ganz klar und deutlich etwas sagte, jedes Wort sorgfältig artikulierte, und niemand schenkte ihm auch nur die geringste Beachtung. Das passierte sogar ziemlich oft. Aber an diesem Tag, an diesem bestimmten Vormittag, konnte ihn niemand ignorieren. An diesem Vormittag war er in Hochform.

Ein Mann links von ihm hob den Kopf und räusperte sich.

«Schulschwänzer», sagte der Mann in einem Tonfall, als beantwortete er eine Frage.

«Bitte ?», sagte Lowboy.

«Du hast die Schule geschwänzt?» Es klang seltsam melodisch, wie Musik.

Lowboy sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Ein würdiger Herr mit einem eleganten, spitz zulaufenden Bart und glänzend polierten Schuhen. Sein Gesicht und sein Bart hatten genau dieselbe Farbe. Er saß in sehr korrekter Haltung, die Knie zusammengepresst, die Hände gefaltet auf dem Schoß. Seine Hose war weiß und frisch gebügelt, an seiner grünen Lederjacke befanden sich kleine Footbälle anstelle von Knöpfen. Seine Haare waren unter einem orangefarbenen Turban versteckt. Er wirkte vornehm, unerschütterlich und weise.

«Ich kann die Schule nicht schwänzen», sagte Lowboy. «Sie haben mich rausgeworfen.»

«Aha», sagte der Mann streng. «Wieso?»

Lowboy ließ sich Zeit, ehe er antwortete. «Es war keine gewöhnliche Schule», sagte er schließlich. «Sondern so eine fortschrittliche. Sie haben mich wegen guter Führung entlassen.»

«Ich kann dich nicht hören.» Der Mann schüttelte nachdenklich den Kopf; seine schmalen Lippen standen ein bisschen offen. Dann klopfte er auf den Sitz neben sich. «Was hast du gesagt?»

Lowboy starrte auf den leeren Platz. Offenbar war es ihm gerade wieder mal passiert, dass er die Lippen bewegt hatte, ohne wirklich zu sprechen. Er trat einen Schritt vor und wiederholte seine Antwort.

«Aha.» Der Mann gab einen freundlichen kleinen Seufzer von sich. «Du kommst also nicht aus dem Gefängnis –?»

«Sie sind ein Sikh», sagte Lowboy.

Der Mann riss die Augen auf, als wären die Sikhs eine vergessene Rasse. «Das muss aber schon eine sehr gute Schule sein, wenn man da so etwas lernt!»

Lowboy hielt sich an der Querstange fest und beugte sich nach vorn. Der Sikh hatte etwas Melodramatisches. Etwas Künstliches. Da, wo die Stirn unter dem Rand des Turbans verschwand, war seine Gesichtshaut etwas heller als sonst, und hinter den Ohren sahen platinblonde Haare hervor. «Ich habe mich in der Bibliothek informiert», sagte er. «Ich weiß alles über euch Sikhs.»

Sie näherten sich einer Haltestelle. Zuerst traten die Wände des Tunnels leicht zurück, dann kamen die Lichter, dann die Geräusche, schließlich spürte er es in seinem Körper. Seine linke Seite wurde leicht, seine rechte schwer, und er musste sich mit aller Kraft an der Stange festhalten. Dass er im Tunnel ausgerechnet einem Sikh begegnet war, hatte ohne Zweifel etwas zu bedeuten, er wusste nur nicht, was. Ich werde darüber nachdenken, wenn der Zug hält, sagte sich Lowboy. Gleich denke ich darüber nach. Dann wird es mir klarwerden.

Der Bahnsteig war schmal, schmutzig und von weit weniger Leuten bevölkert als der in der vorherigen Station. Er hatte damit gerechnet, dass sie ihn alle bereits erwarteten – seine Mutter, Dr. Kopeck, Dr. Prekopp, Schädel & Knochen –, doch es war niemand da, den er kannte. Die Türen gingen grundlos auf und zu.

«Die Hauptstadt der Sikhs ist Amritsar», sagte Lowboy, als das Cis und das A erklangen. Sein Kopf war wieder klar, aber er wollte eine Zigarette. «Amritsar ist im Pandschab. Die Sikhs glauben an die Reinkarnation wie die Hindus, aber an einen einzigen Gott wie die Muslime. Ein Sikh schneidet nach seiner Initiation niemals seine Haare oder seinen Bart.»

«Eine ausgezeichnete Schule.» Der Sikh lächelte. «Außergewöhnlich.»

«Ich brauche eine Zigarette. Geben Sie mir eine Zigarette, bitte.»

Der Sikh schüttelte den Kopf. Sein braunes Gesicht strahlte.

«Verdammt», sagte Lowboy.

Der Zug ruckelte träge und setzte sich in Bewegung. Beide Plätze rechts neben dem Sikh waren frei. Lowboy ging zu dem weiter entfernten, vorsichtig darauf bedacht, nicht mit dem knochigen Ellbogen des Sikhs oder seinen Beinen in der gebügelten Leinenhose in Berührung zu kommen, und setzte sich. Er holte tief Luft. Es war tollkühn, sich hier, wo alles sich so neu und überwältigend stark anfühlte, in die Nähe eines fremden Körpers zu wagen, aber der leere Platz dazwischen machte es möglich. Es war richtig, sich hinzusetzen und mit dem Mann zu reden.

Er schaute umher, ob jemand lauschte. Offenbar nicht.

«Die Sikh-Religion ist nicht mal siebzig Jahre alt», sagte Lowboy. Die Wörter zitterten vor ihm in der Luft.

Der Sikh presste die Lippen aufeinander, sein Gesicht zog sich zusammen. «Das stimmt nicht», sagte er und betonte jedes Wort mit großer Präzision. «Das stimmt nicht. Entschuldige.»

Lowboy legte die Hand auf den Sitz zwischen ihnen, wo bis eben die Hand des Sikhs gelegen hatte. Die Stelle war noch warm. «Können Sie mit Sicherheit sagen, dass sie älter ist?», fragte er. Er trommelte mit den Fingern auf das Plastik. «Sie sind noch keine siebzig.»

«Kann ich. Mit Sicherheit», sagte der Sikh. «Mit absoluter Sicherheit.»

Warum er alles zweimal sagen muss, dachte Lowboy. Ich bin doch nicht schwerhörig. Es erinnerte ihn an die Schule. Genau so, wie der Sikh ihn jetzt ansah, darum bemüht, nicht allzu neugierig zu erscheinen, hatten die Ärzte dort ihn angesehen. Er zwang sich, den Blick abzuwenden, und kämpfte gegen die Enttäuschung an. Dann wurde ihm bewusst, dass er die Füße des Sikhs anstarrte. Es waren die kleinsten Füße, die er je an einem Erwachsenen gesehen hatte. Wie Puppen-schuhe, dachte er. Sikhs gelten als die größten Menschen in Asien. Er schaute von den Schuhen in das Gesicht des Sikhs auf, das flach und angenehm und unnatürlich wie ein Kuchen war. Und da setzten die Zweifel ein.

Da sind sie wieder, dachte Lowboy und kniff Mund und Augen zu. Seine Kehle wurde trocken und dick wie immer, wenn die ersten Zweifel kamen. Der Zug bremste scharf und ratterte über eine Weiche. Die Luft wurde um genau drei Grad wärmer.

«Aha, na gut», sagte er heiter. Aber es war nicht gut. Seine Stimme klang falsch, fand er, affektiert und gestelzt, die Stimme eines verwöhnten englischen Lords.

«Schon gut», sagte er, und seine Haut begann zu prickeln. «Wissen Sie, das ist vollkommen in Ordnung.»

Als er die Augen öffnete, waren sie wieder tief im Tunnel. Es gab nur einen einzigen Tunnel in der Stadt, aber der wand sich in Schleifen und Spiralen wie eine Telefonschnur und war so in sich verknäult, dass er keinen Anfang und kein Ende zu haben schien. Uroboros hieß der Drache, der seinen eigenen Schwanz verschlang, und der Tunnel war auch Uroboros. So nannte der Junge ihn. Er wirkte wie ein geschlossenes, unabhängiges System, aber in Wahrheit war er alles andere als geschlossen. Es gab überall an den Seiten, ähnlich den Kiemenlöchern des Aals, Öffnungen, gerade groß genug, dass ein Mensch durchschlüpfen konnte. Jetzt befand sich der Zug unter der 53rd Street. Man konnte an der nächsten Station aussteigen, seinen Körper durch die Drehkreuze schieben, und der Tunnel blieb genau derselbe. Die Züge fuhren sogar, wenn kein einziger Mensch drin war.

An der nächsten Station stiegen zwei Männer aus, nicht ohne einen schnellen Blick über die Schulter zu werfen; ein dritter ging nach vorn in den nächsten Wagen. Lowboy sah ihn durch die pockennarbigen Scheiben der Verbindungstür: ein älterer Pendler in einem zerknitterten Madras-Jackett, Jude oder vielleicht Libanese, der nervös in einem ledergebundenen Terminkalender mit Goldschnitt blätterte. Bald würde auch der Sikh den Wagen wechseln, und daran war nichts auszusetzen. So machte man das im Tunnel. So kam man am besten über die Runden. Man stieg ein, setzte sich, berührte Arme und Knie und Schuhe und hielt den Atem an, und nach einer Weile, einer halben Stunde höchstens, trennte man sich voneinander für immer und ewig. Es wäre grundfalsch, deswegen beleidigt zu sein. Er selbst hatte es schon tausendmal so gemacht.

Lowboy tätschelte sein Knie und erinnerte sich daran, dass er nicht den Zug genommen hatte, um mit kleinen Opas über Religion zu reden. Er war aus einem bestimmten Grund in diesen Zug gestiegen und wusste tief in seinem Herzen, dass es der beste Grund war, den man haben konnte. Er folgte einem Ruf so nannte man das. Es war eine wichtige, eine dringende Sache, eine Sache auf Leben und Tod. Der Ruf war scharf und hell und transparent wie eine Injektionsspritze. Wenn er jetzt unachtsam wurde, konnte er von dem Weg abkommen, den sein Ruf ihm wies, konnte ihn mit etwas anderem verwechseln oder ihn vielleicht sogar ganz vergessen. Im schlimmsten Fall finge er wieder zu zweifeln an.

Er wandte sich dem Sikh zu und nickte traurig.

«Ich steige beim nächsten Halt aus», sagte er. Er hustete in seinen Ärmel und sah umher, bis die Leute, die ihn beobachteten, wegschauten. «Beim nächsten Halt!», wiederholte er für alle Anwesenden.

«Schon?», sagte der Sikh. «Ich habe dich noch gar nicht gefragt –»

«William.» Lowboy schenkte ihm sein Bankangestelltenlächeln. «William Amritsar.»

«William?» Die Stimme des Sikhs zitterte. Er sprach es Well-ium aus.

«Aber man nennt mich Lowboy. Das gefällt den Leuten besser.»

Ein langer Augenblick verging. «Sehr erfreut, William. Ich heiße –»

«Low – wegen der Stimmungstiefs», sagte Lowboy lauter.

«Und weil ich Züge mag.»

Der Sikh schwieg. Er musterte Lowboy und fuhr sich mit zwei vogelklauenartigen Fingern durch den Bart. Er versucht sich einen Reim auf mich zu machen, dachte Lowboy. Bei dem Gedanken fühlte er sich wie ein Einsiedler hoch oben auf einem Felsen.

«U-Bahn-Züge», sagte er. «Tief in der Erde.» Er spürte, dass ihm die Stimme wegblieb. «Verstehen Sie jetzt?»

Der Zug begann zu bremsen, und Lowboy stand auf, den Sikh immer im Blick. Der Sikh bewegte sich nicht, saß kerzengerade wie eine kurzsichtige alte Frau in einem Bus.

«Sie sind nicht vielleicht Doktor, oder?» Lowboy sah mit zusammengekniffenen Augen auf ihn hinunter. «Dr. med.? Dr. phil.? Dr. med.dent.?»

Der Sikh sah ihn verblüfft an. «Doktor, William? Wie um alles in der Welt kommst du –»

«Können Sie mir beweisen, dass Sie nicht an der Schule sind?»

Der Sikh lachte trocken. «Ich bin über achtzig, William. Ich war früher Elektroingenieur.»

«Quatsch», sagte Lowboy. Er schüttelte den Kopf. «Blödsinn.»

Alle Leute im Wagen schauten ihn jetzt an. Manchmal war er praktisch unsichtbar, mausgrau und unauffällig, aber es kam auch vor, dass ein grünliches Leuchten, ähnlich dem von Zähnen in Schwarzlicht, von ihm ausging. Wenn das passierte, wurde seine Stimme sehr schnell sehr laut, und dann konnte er nur noch den Mund halten. Die Luft draußen vor der Scheibe wurde dunkler. Er hätte dem Sikh gern einiges erklärt, damit er Bescheid wusste, aber er hielt den Atem an und presste die Lippen aufeinander. Er konnte schweigen, wenn es sein musste. Das war eines der ersten Dinge, die er in der Schule gelernt hatte.

«Was für Leute waren denn da hinter dir her?», fragte der Sikh und stützte die Ellbogen auf seine hübschen Streichholzbeine. «Jagen die Schulschwänzer?»

Lowboy schüttelte heftig den Kopf. «Nein, die hat nicht die Schule geschickt. Die hat –» er besann sich gerade noch rechtzeitig – «eine Bundesbehörde geschickt. Sie sollen mich einschüchtern. Damit ich auf ihre Linie einschwenke.» Er sah auf sein Handgelenk, wo die Uhr hätte sein sollen, aber da war nichts, nicht mal ein helleres Band auf der Haut. Er fragte sich, ob er je eine Uhr besessen hatte.

«Sie müssen mich jetzt entschuldigen», sagte er. Er drehte sich gemessen zur Tür. Für schnelle Bewegungen war es zu warm in dem Wagen.

Der Zug schien zu zögern, als er ans Licht kam. Die Ventilatoren verstummten, die Deckenleuchten flackerten, und er fuhr im Kriechtempo in die Station ein. Es war ein wichtiger Knotenpunkt; sechs Linien trafen hier zusammen. Die Fliesen waren quadratisch und platt, weiß glasiert wie die Wandfliesen in einem Pissoir. Der einzige Mensch auf dem Bahnsteig war ein Wachmann vom U-Bahn-Sicherheitsdienst. Er wirkte, als könnte er jeden Augenblick vor Langeweile tot umfallen. Lowboy runzelte die Stirn und biss sich auf den Daumenknöchel. Es gab keinen guten Grund dafür, dass der Bahnsteig morgens um 8 Uhr 30 menschenleer sein sollte.

Der Wachmann beobachtete den einfahrenden Zug aus dem linken Augenwinkel, offensichtlich darauf bedacht, nicht allzu interessiert zu wirken. Lowboy kannte den Trick von der Schule. Er musste an Knochen denken, wie er gegen die Tür gehämmert und herumgeschrien hatte, an Schädel, der wild fuchtelnd neben dem Zug hergelaufen war. Er sah wieder den Wachmann an. Innen am Kragen seiner Uniformjacke schien irgendetwas angeklemmt zu sein; er hielt den Kopf unnatürlich schief und bewegte konzentriert die Lippen wie jemand, der eine schwierige Stelle aus einem Buch vorliest. Lowboy hätte sich am liebsten flach auf den Boden geworfen.

Er drehte sich um. «Ich habe mich geirrt», sagte er zu dem Sikh. «Das ist gar nicht die Station, an der ich aussteigen muss.»

Der Sikh lächelte erfreut. «Na, dann schlage ich vor, du setzt dich wieder hin.»

«Ich erzähle Ihnen, warum die mich rausgeschmissen haben», sagte Lowboy und nahm Platz. «Soll ich?»

«Da kommt der Polizist», sagte der Sikh leise.

Lowboy wandte den Kopf und sah den Wachmann, der sich jetzt schwerfällig in Bewegung setzte und am Zug entlangmarschierte. Er warf prüfende Blicke in jeden Wagen und murmelte in seinen Jackenaufschlag. Die Türen blieben offen. Es kam keine Durchsage. Der Wachmann wirkte nur deswegen so gelangweilt, weil er immer schon im Voraus wusste, was passieren würde. Lowboy lehnte den Kopf gegen die Scheibe, um Kraft zu sammeln, dann ließ er den Oberkörper zur Seite sinken, bis seine Wange die Schulter des Sikhs berührte. Der Kragen seines Hemds roch schwach nach Anis. Lowboy stiegen Tränen in die Augen.

«Leihen Sie mir Ihren Turban?», flüsterte er.

«Am besten wäre es, du würdest in die Schule zurückgehen», sagte der Sikh durch die geschlossenen Zähne.

«Wenn ich nur könnte», sagte Lowboy. Seine linke Hand zuckte. Die Blicke der anderen Fahrgäste huschten von dem Wachmann über Lowboy zu dem Sikh. Einige begannen unruhig zu werden.

«Hast du keine Familie?», fragte der Sikh. Er verlagerte sein Gewicht. «Hast du niemanden –»

«Nehmen Sie mich in den Arm», sagte Lowboy. Er fasste den Arm des Sikhs und schlüpfte darunter. Den Trick kannte er aus Filmen, aber natürlich konnte er nicht wissen, ob er wirklich funktionierte. Der Anisgeruch wurde stärker. Er sah das Spiegelbild des Wachmanns in den Scheiben der Fenster und Türen und in allen Pupillen ringsum. Er schmiegte sein Gesicht an die Lederjacke des Sikhs. Er spürte, wie der Mann nervös Luft holte, aber das war auch alles.

«Guten Morgen, Officer», sagte der Sikh.

Sobald der Wachmann weg war, beugte sich Lowboy keuchend und hustend nach vorn, die Hände in die Seiten gestemmt. Der Sikh befreite so sachlich wie eine Krankenschwester seinen Arm und strich den Stoff seiner Hose glatt. «Ich habe einen Enkel in Lahore in Pakistan», sagte er. «An den erinnerst du mich.»

«Hat der die Schule geschwänzt?»

Der Sikh nickte lächelnd. «Er heißt Sateesh. Ein schlimmer Finger so wie du. Als er sechzehn war –»

«Ich bin noch nicht so weit», sagte Lowboy und trommelte mit den Fingern auf seinen Brustkasten. «Die hätten mich nie rauswerfen dürfen.»

Als der Zug anfuhr, setzten all die kleinen Lebensäußerungen ringsum wieder ein, die Atemgeräusche und das Husten, das Geflüster und das Singen, das so falsch klang. Vor allem der Gesang kam ihm merkwürdig vor, nachdem es so lange unerträglich still gewesen war, aber Lowboy war froh darüber. Er summte ein paar Sekunden vor sich hin und genoss dankbar das Schaukeln des Zuges, dann holte er tief Luft und setzte eine ungerührte Miene auf. Was er jetzt zu sagen hatte, war ernst und wichtig und nur für den Sikh bestimmt. Er hatte ihm sonst nichts zu bieten, sei es als Geste oder Zeichen der Verbundenheit, sei es als Geschenk. Aber schon geringere Geschenke hatten Menschen das Leben gerettet.

«Ihre Religion spricht dem Opfer allerhöchsten Wert zu», sagte er. Wieder hielt er den Atem an. «Das Opfer ist etwas Wichtiges, oder?»

Der Sikh antwortete nicht. Lowboy hatte irgendeine Reaktion erwartet, einen Aufschrei, eine erregte Geste oder ein Lachen, aber das blasse Gesicht des Mannes blieb unbewegt. Er sah nicht mehr Lowboy an, sondern ein Mädchen auf der anderen Seite des Mittelgangs, das an den Kabeln seiner silbern blinkenden Ohrhörer nestelte. Er wirkte nicht mehr weise, elegant oder auch nur klug. Je länger Lowboy ihn anstarrte, desto lebloser wurde er. Dem Jungen war, als blickte er auf ein Stück Brot, das vor seinen Augen austrocknete und ungenießbar wurde.

«Sie vertrocknen», sagte Lowboy. «Hören Sie mir zu?»

Das ist die Hitze, dachte er. Wir backen darin. Der Sikh starrte streng geradeaus, als säße er Modell für ein Porträt. Er bereitet sich vor, dachte Lowboy. Er sammelt seine Reserven. Der Sikh würde an der nächsten Station aufstehen und in einen anderen Wagen gehen, umsteigen, die Polizei holen oder vielleicht sogar die Schule verständigen, ganz bestimmt, Lowboy sah es ihm an. Aber das Schreckliche war, dass der Sikh ahnungslos bleiben würde, wenn er sein Geschenk nicht annähme. Das wäre ein unvorstellbar schlimmer Rückschlag.

Ganz plötzlich, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, den Kopf zu drehen oder Luft zu holen, fragte der Sikh ruhig und deutlich: «Was war der Grund, William?»

«Der Grund?» Lowboy konnte es kaum glauben. «Sie meinen: der Grund, warum ich ausgerissen bin?»

Der Sikh zwinkerte langsam, wie ein Kätzchen in der Sonne.

«Ich will Ihnen verraten, warum», sagte Lowboy. «Weil Sie mich danach fragen.» Er beugte sich zu ihm hinüber. «Die Welt macht’s nicht mehr lang. Nur noch einen Tag.»

Jetzt wandte der Sikh doch den Kopf und sah den Jungen an, aber nur seine wässrigen, eng beieinanderliegenden Augen wirkten lebendig. Lowboy hatte keinen Beweis dafür, dass der Alte ihm zuhörte, denn er hatte kein Wort gesagt, aber er hielt es doch für sehr wahrscheinlich. Der Moment der Offenbarung machte träge die Runde im Wagen; er glitzerte schwach, als er vorbeizog, verflüchtigte sich dann ohne einen Laut. Lowboy achtete nicht darauf. Der Sikh saß steif vorgebeugt mit ungeduldig wippendem Kopf und stemmte die Absätze seiner Halbschuhe gegen den Boden. Genauso nervös wie das junge Mädchen gegenüber. Warum waren sie alle so ungeduldig? Na ja, die Zeit lief ab, das war schon richtig. An der nächsten Station konnte man in eine blaue oder in eine orangefarbene Linie umsteigen. Es mussten Entscheidungen getroffen werden. Und sie wurden soeben getroffen.

Von den Gleisen war ein Zischen zu hören – der Zug fuhr über eine Weiche. Das Geräusch schnitt durch den Wagen, lange Stücke davon hingen wie Gardinen im Mittelgang und bildeten so etwas wie eine schützende Trennwand. Lowboy blinzelte, holte tief Luft und sprach es aus.

«Die Welt wird in zehn Stunden untergehen.» Er drückte seine Fingerknöchel gegen die Zähne, um weitersprechen zu können. «In genau zehn Stunden, Opa. Durch Feuer.»

Der Gesichtsausdruck des Sikhs war unmöglich zu deuten. Sein Körper war der eines Schlafwandlers oder einer Leiche. Lowboy schloss den Mund, verschränkte die Arme und nickte. Es fiel ihm schwer, ja, es tat weh, den Sikh so zu beobachten, dazusitzen und auf irgendeine noch so winzige Gefühlsäußerung zu warten, zu lächeln und immer weiter zu nicken und auf die eine richtige Antwort zu hoffen. Er beschloss, sich dem Mädchen mit den Ohrhörern zuzuwenden.

Sie saß kerzengerade da, ein perfektes Spiegelbild des Sikhs, in genau abgewogener Symmetrie, wie gemalt. Je länger Lowboy sie betrachtete, desto weniger verstand er. Seine Wahrnehmung des Mädchens, des Sikhs, jedes einzelnen Objekts in dem Wagen ließ sich nicht mehr fixieren. Seine Gedanken glitten haltlos wie Quecksilber von einer Möglichkeit zur nächsten. Die Räume zwischen den Ereignissen wurden immer weiter. Sie waren leer und weiß. Er zwang sich, die Oberfläche der Dinge ins Auge zu fassen, nur die Oberfläche. Das ist mehr als genug, sagte er sich. Er ließ den Blick unverwandt auf dem Mädchen ruhen.

Ihr Haar hatte jenen stumpfen Rotton, den schwarzgefärbtes Haar im Sommer annimmt. Es war auf eine Weise geschnitten, wie er es noch nie gesehen hatte – mit langen, wilden Ponyfransen, die ihr über die Augen hingen. Wenn sie sich vorbeugte, verschwand ihr Gesicht dahinter. Lowboy stellte sich vor, die ganze Stadt wäre voller solcher Mädchen, alle mit unsichtbaren Gesichtern und silbernen Ohrhörern. Anderthalb Jahre lang war er ein Kosmonaut gewesen, ein Ausgestoßener, ein Gedächtnisloser, Veteran eines willkürlichen Krieges. Die Welt war älter geworden während seiner Abwesenheit. Während er in der Schule gewesen war und sich zurückentwickelt hatte. Er betrachtete die Hände des Mädchens, die gefaltet in ihrem Schoß lagen und schützend das Ding umschlossen, an das die Kopfhörer angesteckt waren. Sie wirkte, als schämte sie sich für ihre Hände, ihren Schoß, ihre absichtsvoll zerrissenen Netzstrümpfe. Am liebsten würde sie ihren ganzen Körper verstecken, sagte er sich. Und plötzlich überkam ihn die Erkenntnis: So wie ich.

Ihre Hände waren gerötet und rissig, mit kurzen, plumpen Fingern, aber irgendetwas war an den Fingern, das ihm gefiel. Erst als sie einen zum Mund führte, fielen ihm die Nägel auf : bis an die Fingerkuppen abgebissen, eingerissen und unlackiert, die Nägel eines Kindes. Etwas in seiner Erinnerung löste sich. Ich habe schon mal solche Hände gesehen, dachte er. Ein Bild stieg in ihm auf, ein in der Luft zurückgebogener Körper im Gegenlicht, dann Laute, die fast einen Frauennamen bildeten. Ein paar Sekunden noch, und der Name wäre ihm eingefallen, er hätte ihn laut aussprechen können, aber bevor es dazu kommen konnte, machte er eine Entdeckung. Der Name und das Bild verschwanden.

Das Mädchen gegenüber lächelte. Lächelte, kein Zweifel, teilte die Ponyfransen und wurde rot, aber die Bedeutung ihres Lächelns entzog sich ihm. «Es ist die Musik», murmelte er und nickte dem Sikh zu. «Aus den Ohrhörern kommt Musik, die ihr gefällt.» Doch noch während der Sikh zurücknickte – mechanisch und ausdruckslos –, wusste Lowboy, dass er falsch lag. Das Mädchen lächelte nicht still vor sich hin, sie lächelte ungeniert und offen. Und sie lächelte niemand anderen an als ihn.

Das erinnerte Lowboy daran, warum er aus der Schule ausgerissen war.

Behutsam, wie zur Probe, versuchte er ihr Lächeln zu imitieren. Er hielt die Augen weit geöffnet und achtete darauf, dass seine Zähne sichtbar wurden. Der ganze Bewegungsablauf war ihm so fremd, dass seine obere Mundpartie taub wurde. Es hatte in der Schule keine Mädchen gegeben, jedenfalls nicht in dem Flügel, in dem er untergebracht gewesen war, und Mädchen waren ihm damals, als man ihn dort aufgenommen hatte, auch gleichgültig gewesen. Aber jetzt waren sie ihm nicht mehr gleichgültig. Jetzt fühlte er sich in Gegenwart von Mädchen hellwach.

«Starr sie nicht so lüstern an», sagte der Sikh.

«Ich starr sie nicht an. Ich flirte mit ihr.»

«Du machst ihr Angst, William.»

Lowboy winkte dem Mädchen zu, riss die Augen noch weiter auf und deutete auf seinen Mund. Ihr Lächeln wurde ausdruckslos und starr. Er passte das seine dem ihrem an. Die Hand des Mädchens fasste nach dem Rucksack und öffnete ihn. Sie beugte sich vor, ihre Fransen fielen herab wie eiserne Rollläden vor einem Schaufenster. Sie starrte in ihren Rucksack wie ein kleines Kind in einen Brunnen.

«Warum nimmt sie diese verdammten Ohrstöpsel nicht raus? Ich will ihr was sagen. Ich singe es sogar, wenn es sein muss. Ich möchte –»

«Die Welt geht unter?», fragte der Sikh. «Wieso?»

Lowboys Lächeln erstarb. Jeder Charme, den er ausgestrahlt haben mochte, war restlos verschwunden. Die Frage hatte einzig und allein dazu gedient, ihn abzulenken, ihn daran zu hindern, mit dem Mädchen in Kontakt zu treten. Ihn zu entwaffnen. Das Mädchen mit dem Rucksack verblasste, und der Sikh schob sich lautlos in den Vordergrund. Er war nicht mehr derselbe wie vorher. Im Rest des Wagens wurde es dunkel, als würde der Sikh von einem Spotlight angestrahlt. Sein Gesicht war frei von Neugier, menschlicher Anteilnahme, Liebe. Seine Stimme klang vollkommen anders.

«Ihre Stimme hat sich verändert», sagte Lowboy. «Ich glaube nicht, dass ich Sie noch hören kann.»

«Lass das arme Mädchen in Frieden, William.» Hinter seinem schütteren, fahlen Bart grinste der Sikh. Das Grinsen sah aus, als wäre es mit Tapetenleim an seinem Gesicht festgeklebt. Er hob den Kopf ins Licht und zwinkerte. «Streite dich lieber mit mir.»

In diesem Moment sah Lowboy die Gefahr in aller Klarheit. Die Erkenntnis traf ihn mitten in die Brust und breitete sich in alle Richtungen aus wie ein Krampf. «Kein Stress», sagte er. Er sprach angestrengt und langsam, schluckte nach jedem Wort den Atem hinunter. «Nur kein Stress, Opa. Lass mich in Ruhe.»

Der Sikh zeigte wieder die Zähne. «Opa?», sagte er in voller Lautstärke. Er sagte es zu den Leuten in dem Wagen, nicht zu Lowboy. Er gab eine öffentliche Erklärung ab. Er blickte durch den Wagen, ganz der geschickte Unterhalter, und legte Lowboy eine dürre Hand auf die Schulter. «Wenn ich dein Opa wäre, Junge –»

Seine Stimme hallte noch durch den Wagen wie die eines Moderators, als Lowboy die Hände unter den Bart des Sikhs schob und ihn wegstieß. Der Mann flog vom Sitz wie eine Papiertüte im Wind. Wer hätte gedacht, dass er so leicht ist, dachte Lowboy. Der Sikh krümmte sich im Fallen und klappte den Mund auf, als parodierte er grell und schiefmäulig den Ausdruck von Überraschung. Eine Haltestange erwischte ihn knapp unter der Schulter und ließ ihn gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Tür schleudern. Wieder eine dröhnende Stimme, aber es war nicht die des Sikhs, sondern sie kam aus dem Lautsprecher an der Decke. «Columbus Circle», schrie Lowboy. «Umsteigen in die Linien A, C, D, 1, 9.» Er musste lachen. Keine Witze mehr, dachte er und lachte weiter. Nichts von alledem war lustig. Eine Frau stand mit erschrocken aufgerissenem Mund im Mittelgang. Er wandte sich ihr zu, und sie schloss den Mund.

«Junge», sagte der Sikh atemlos. Er sprach genauso unverständlich wie der Lautsprecher über ihm. «Junge –»

Lowboy kniete sich neben ihn. «Opfer sind sinnvoll», sagte er. «Finden Sie nicht auch?»

Der Sikh zeigte die Zähne, machte leise, sinnlose Geräusche und griff sich mit beiden Händen an den Hals.

«Sie machen sich Sorgen um mich», sagte Lowboy. Er schüttelte den Kopf. «Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Doktor. Machen Sie sich Sorgen um die Welt.»

Der Sikh rutschte rückwärts zur Tür und lehnte den Kopf an die graphitgraue Gummidichtung in der Mitte. Seine Augen beschrieben einen trägen, traurigen Kreis. Der Turban lag neben seinem Ellbogen wie ein mit Stoff überzogener Korb, immer noch säuberlich gewickelt, die Falten tadellos. So machen die das also, dachte Lowboy. Man kann das Ding aufsetzen und abnehmen wie einen Hut.

«Junge», sagte der Sikh noch einmal. Er stieß das Wort mühsam mit der Zunge hervor. Man konnte meinen, es wäre das einzige Wort, das er kannte.

Lowboy beugte sich hinunter und packte ihn an den Aufschlägen. Er spürte, wie die kleinen Footbälle unter seinen Fingern sich knirschend aneinander rieben. «Schon gut, Opa», sagte er. «Ich hab da einen Plan.»

Detective Ali Lateef, geboren unter dem Namen Rufus Lamarck White, liebte Anagramme, Akrostichen, Palindrome und verschlüsselte Botschaften aller Art, die sich mit Hilfe mehr oder weniger komplizierter mathematischer Operationen enträtseln ließen. Wenn es wenig zu tun gab, vertrieb er sich die Zeit damit, einfache Privatalphabete zu erfinden, die er dazu benutzte, Dummheiten und Missgeschicke aus dem Leben von Lieutenant Bjornstrand, seinem direkten Vorgesetzten, auf Zettel zu schreiben, die er an der Pinwand über seinem Schreibtisch in der Abteilung «Vermisste Personen» aushängte:

R2N F1P 23K F1KC6 D52N O238K2 DN15 5KC 23K

TR23P2O F1KC6

D52N O23K2 K3BFP2?

AG4NKOPN1KC!!!

Diese Zettel waren die einzige Extravaganz, die Lateef sich leistete. In allem Übrigen war er geradeheraus und umgänglich, und keiner seiner Kollegen in dieser Dienststelle, wo Grobheiten das einzig verlässliche Zeichen von Freundschaft waren, hätte je seine berufliche Befähigung in Frage gestellt. Seine Kleidung, seine Hautfarbe, sogar die Tatsache, dass er unverheiratet war, gaben fast täglich Anlass zu Frotzeleien, aber seine Arbeit war über jede Kritik erhaben. Seine Fallberichte wurden wie Lehrbücher herumgereicht. Das war eine Quelle tiefer und anhaltender Befriedigung für Lateef, wenn er es auch niemals offen eingestanden hätte.

Gleichermaßen geheim hielt er die Tatsache, dass er unter seinem Namen litt. Keiner Menschenseele hatte er das je verraten, keinem seiner Arbeitskollegen, keinem seiner gelegentlichen Trinkkumpane und gewiss keinem Familienangehörigen. Sein Vater, Fahrer bei der MTA, der den größten Teil seines Lebens als Jebby White bekannt gewesen war, hatte am 1. Januar 1969 vor einem Standesbeamten in King’s County alle seine Kinder umbenennen lassen, nachdem er selbst den Namen Muhammad Jeroboam angenommen hatte. Es hatte über ein halbes Jahr gedauert, bis Rufus seinen neuen Namen richtig aussprechen konnte, und noch heute klang er ihm fremd im Mund. Wäre er alt genug gewesen, um selbst zu entscheiden – und hätte man ihn irgendwie gefragt –, dann hätte ihn die Namensänderung vielleicht mit Freude oder mit Stolz erfüllt, aber so hatte er sich in mehr als vierzig Jahren nie damit abgefunden.

Die ganze Sache erbitterte ihn umso mehr, als sein Vater alles andere als ein politischer Mensch war. Als die Fahrer 1976 gestreikt hatten, war er schon nach anderthalb Tagen kleinlaut und unter Entschuldigungen an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, eine ganze Woche vor dem offiziellen Ende des Ausstands; es war ihm leichter gefallen, seinen Namen zu ändern, als einen Lohn zu fordern, von dem man leben konnte! Lateefs Vater sah in dieser Haltung keinen Widerspruch, aber er selbst musste jedes Mal, wenn er daran dachte, etwas in die Hand nehmen – eine Türklinke, einen Briefbeschwerer, den Griff seiner Dienstpistole – und es fest umklammern, bis die Erinnerung ihn losließ. Er war ein gläubiger Mensch, aber das konnte er nur schwer verzeihen.

Zorn und Zurückhaltung machten Lateef zu einem Einzelgänger. Er entwickelte eine Vorliebe für alte 78er-Schallplatten, Biographien großer Staatsmänner und Single-MaltWhisky aus dem schottischen Hochland. Die Frauen, die er kannte, nannten ihn, manchmal leicht abfällig, manchmal schwärmerisch, den alten Professor White. Er lebte in einer geräumigen, aber nüchtern eingerichteten Wohnung auf der billigeren Seite des Prospect Park mit Blick auf die verputzten Mauern des Botanischen Gartens von Brooklyn. Sein Vater und seine Mutter lebten noch; sie wohnten – gegen alle Wahrscheinlichkeit immer noch zusammen – direkt gegenüber: Wenn sie die Fenster offen ließen, konnte er ihre Streitereien Wort für Wort mitverfolgen. So wenig wie seine Mitarbeiter sprachen seine Eltern über seine Arbeit. Sie vermieden das Thema so sorgfältig, als wäre er Auftragsmörder oder Untergrundkämpfer in irgendeinem Dschihad. Man hätte glauben können, er lasse Menschen verschwinden, statt sie zu suchen.

«Vermisste Personen» war Lateefs Spezialgebiet. Es war kein begehrtes Ressort: Wenn überhaupt, wurden die Gesuchten in aller Regel tot aufgefunden und fielen dann in die Zuständigkeit der Abteilung «Tötungsdelikte»; oft blieben die Nachforschungen auch ganz ergebnislos, dann gab man irgendwann frustriert die Akten an die Bürokraten von den «Ungelösten Fällen» ab. Siebzig Prozent aller Vermisstensachen endeten als Todesfälle oder Karteileichen, aber aus ihm unerfindlichen Gründen hatte diese Statistik für Lateef etwas sonderbar Tröstliches. Dass er es mit unsichtbaren Dingen, mit unsichtbaren Menschen, mit einem unsichtbaren Verbrechen zu tun hatte, gefiel ihm. Sogar er als Ermittler blieb bis zu einem gewissen Grad unsichtbar. Ihm gefiel, dass so ein Fall vollkommen aus dem Blick geraten konnte. Wenn er eine Akte an die Abteilung «Ungelöste Fälle» abgab, wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach für immer und ewig unsichtbar würde, überkam ihn jedes Mal ein Schwindel. An manchen Abenden, wenn er im Dunklen in seinem kunstledernen Sessel saß und Scotch trank, dachte er darüber nach, was es zu bedeuten hatte, dass er dieses Gefühl so genoss. Aber das kam nicht allzu oft vor.

Von Anfang an hatte Lateef Talent für diese Arbeit bewiesen – Bjornstrand behauptete, es speiste sich aus heimlichem Neid auf die Verschwundenen –, und im Lauf der Jahre hatte sich seine Begabung zur Meisterschaft entwickelt. Selbst wenn er – die gefürchtetste seiner Dienstpflichten – den Angehörigen eines Vermissten die Todesnachricht überbringen musste, kamen ihm seine Stärken zugute: Geduld, Takt und die Fähigkeit, sich ganz leicht, aber merklich von dem jeweiligen Vorgang zu distanzieren. Manchmal konnte er sich, ohne diesen Gedanken auch nur im mindesten als ungehörig zu empfinden, sagen, dass er wahrhaftig ein vollkommenes Werkzeug Gottes war. Sogar sein Name schien ihm dann ganz und gar zu entsprechen.

Am Morgen des 11. Novembers sah es ganz so aus, als könnte der Tag genau solche Glücksmomente bringen. Lateef saß in aufrechter Haltung an seinem Schreibtisch und summte unmusikalisch vor sich hin, während er gemächlich einen Stapel Kopien durchblätterte. Von Zeit zu Zeit schloss er die Augen, hob die Kopien ans Gesicht und sog den Duft von frischem Toner ein. Es gab Tage, an denen ihm der Geruch so widerwärtig war, dass er sich die Hände wusch und das Hemd wechselte, um ihn loszuwerden, aber an diesem Morgen genoss er ihn wie eine Droge. Es war ein Fall hereingekommen, der ihn nicht zu langweilen, zu deprimieren und ihm das Gefühl zu geben versprach, er erledige nur die Vorarbeiten für die Leute von der Abteilung Tötungsdelikte. Ein ungewöhnlicher Fall insofern, als er strukturiert war, eine klar definierte symmetrische Form hatte,und zwar von Anfang an. Diese Form oder Struktur war nicht das Ergebnis polizeilicher Ermittlungsarbeit, sondern verdankte sich dem Vermissten selbst. Und er war ungewöhnlich, weil er mit einer chiffrierten Nachricht zu tun hatte.

Es wäre ein wunderbarer Morgen gewesen, einer der besten in seiner Karriere, wenn die Mutter sich nur hingesetzt hätte. Natürlich gab es immer eine Mutter, einen Freund, einen Mitbewohner oder eine Ehefrau, irgendwelche dem Vermissten nahestehende Personen, die in der Regel entweder dumpf vor sich hin brüteten oder durchdrehten. Aber diese Mutter stand schon eine Dreiviertelstunde vor der Tür seines Büros, rauchte allen Verbotsschildern zum Trotz Zigaretten, redete unablässig monoton mit sich selbst und blockierte den Zugang zum Aufzug und zum Treppenhaus. Lateef trat leise an die Tür und lugte durch einen Schlitz in der schwarz-rot-grün-gestreiften Jalousie – ein Kwanzaa-Geschenk von seinem Vater – hinaus.

Man sah auf den ersten Blick, dass die Frau Ausländerin war. Sie stand mit nach innen gerichteten Fußspitzen da wie ein Bauer auf dem Gemälde eines alten Meisters und ließ ihre Asche achtlos auf den Boden fallen. Sie unterschied sich ganz deutlich von den anderen Leuten, die hierherkamen, schien weder devot, fassungslos noch beschämt. Wenn jemand sie im Vorbeigehen streifte, schaute sie kurz auf, ein bisschen überrascht, aber durchaus freundlich, dann blickte sie wieder auf ihre Gesundheitsschuhe hinunter. Schuhe, wie eine Altenpflegerin oder Krankenschwester sie tragen könnte, dachte Lateef. Aber die Frau da draußen war ganz bestimmt keine Altenpflegerin. Sie trug diese Schuhe, um weniger graziös auszusehen – anders war es nicht zu erklären –, doch irgendwie funktionierte das nicht. Ihre Haltung hatte etwas völlig Ungezwungenes, ja Ungezähmtes. Die Indifferenz einer schönen Frau ihrer Umwelt gegenüber. Offenbar fiel ihr gar nicht auf, dass sie andere belästigte. Sie hielt die Zigarette zwischen Daumen und Ringfinger, ein bisschen wie etwas Störendes, vielleicht einen kleinen Zweig, den sie sich gerade aus dem Haar gezupft hatte.

Lateef öffnete die Tür, ohne Bjornstrand zu beachten, der mit nervös zuckenden Lidern die Frau beäugte, und wartete, bis sie sich ihm zuwandte. «Wir rauchen hier in der Wartezone nicht, Mrs. Heller. Sie können in meinem Büro rauchen, wenn Sie möchten.»

Wenn er nicht bereits gewusst hätte, dass sie die Mutter war, hätte er es jetzt an dem Blick erkannt, den sie ihm zuwarf. «Nicht in der Wartezone», sagte sie, als wiederholte sie etwas, das sie auswendig lernen sollte. Sie sah sich gelassen um, offenbar nach einem Aschenbecher, fand aber keinen und folgte Lateef mit der brennenden Zigarette in der Hand ins Büro. Als sie bei seinem Schreibtisch ankam, hatte sie die Glut ausgedrückt – wo, fragte er sich – und sah ihn völlig interesselos an.

«Nehmen Sie Platz, Mrs. Heller.»

Sie rührte sich nicht. «Sie können ganz beruhigt sein, Detective», sagte sie. «Mein Sohn wird nichts Unrechtes tun.»

«Das hat er bereits», sagte Lateef. «Er hat seine Medikamente nicht genommen und damit seine Entlassungsauflagen nicht erfüllt. Und er hat einen Fahrgast in der Linie B tätlich angegriffen.»

Ihr Arm bewegte sich auf den Hocker zu, verharrte aber auf halbem Wege. Sie war bleich geworden und stellte den entgeisterten Ausdruck zur Schau, den die Angehörigen immer hatten. Ihr kurzes blondes Haar wirkte irgendwie fehl am Platze, es passte nicht zu ihrem Kummer. Sie sollte es schwarz färben, dachte Lateef unwillkürlich. Entweder das oder es ganz abschneiden.

«Was ich sagen will, Detective, ist, dass kein Grund besteht, Großalarm auszulösen. Es ist nicht nötig, gleich die schweren Kavaliere ausrücken zu lassen.»

Er hob die Brauen, wartete auf ein Lächeln von ihr, aber sie blieb ganz ernst. «Die schwere Kavallerie, meinen Sie.»

Sie errötete prompt, und er sah ihr dabei zu. In diesem Augenblick, während er darauf wartete, dass sie weitersprach, kam ihm zum ersten Mal an diesem Tag ein offen unprofessioneller Gedanke. Er legte die Fingerspitzen aufeinander und unterdrückte ihn.

«Sie werden ihn im Lauf des Tages finden», sagte sie. «Spätestens heute Abend. Er wird keinen Widerstand leisten.»

«Was ist, wenn wir ihn bis morgen nicht gefunden haben, Mrs. Heller?» Er warf einen Blick auf die fotokopierten Blätter. «Oder bis übermorgen?»

Sie ging auch darauf nicht ein. «Wie lange wird es dauern, was meinen Sie?»

«Wenn er in der U-Bahn bleibt, sollten wir ihn bald finden. Aber es könnte natürlich sein, dass er raufgeht, und auf der Straße –»

«Er bleibt in der U-Bahn. Er bleibt so lange da unten, bis er geschnappt wird.»

In ihrer Stimme lag etwas, das fast wie Stolz klang. Lateef musterte sie. «Mrs. Heller –»

«Miss Heller», sagte sie ohne jede Koketterie. Sie stand immer noch stocksteif neben dem Stuhl, den er ihr angeboten hatte. Offenbar hatte sie nicht vor, sich hinzusetzen.

«Ihr Sohn ist in ernsten Schwierigkeiten, Miss Heller. Er ist den Pflegern, die ihn begleiten sollten, entwischt und hat nicht nur die Leute von der Bellavista-Klinik in Aufregung versetzt, sondern auch die Polizei und die Verkehrsbetriebe gezwungen, eine schwierige und möglicherweise sehr kostenträchtige Fahndungsaktion zu veranlassen, deren Erfolg keineswegs gewiss ist. Er ist auf dem Bahnsteig in der Station Rockefeller Center unangenehm aufgefallen, hat in der U-Bahn Fahrgäste bedroht und mindestens einen tätlich angegriffen.» Lateef seufzte, ein professionelles Seufzen, das Bedauern und unendliche Geduld signalisierte und einem ganz bestimmten Typus von Angehörigen vorbehalten war. «All das in der ersten Stunde nach seiner Entlassung.» Er ließ seine Worte eine Weile wirken. «In einer einzigen Stunde, Miss Heller.»

Jetzt setzte sie sich hin. «Das tut mir leid.»

«Uns auch.» Fast eine Minute lang beobachtete er sie schweigend, während sie nachdachte. Er nutzte die Zeit, um ihren Akzent einzuordnen. Sie kam aus Europa, so viel stand fest. Aus irgendeinem Land im Norden. Vielleicht Dänemark.

«Können wir weitermachen?», fragte er schließlich.

«Natürlich können wir.» Ihr fremdländischer Akzent war jetzt deutlicher als vorher. «Warum nicht?»

«Also gut. Dann sammeln wir erst einmal gemeinsam alle Gründe, die Ihren Sohn dazu veranlasst haben könnten –»

«Haben Sie schon mal Clozapin genommen, Detective?»

Er hustete und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. «Kann ich nicht behaupten», sagte er. «Ich habe noch nie eine Notwendigkeit dazu gesehen.»

«Mein Sohn sagt, es ist, als würde man in Glas gegossen.»

«In Glas. Aha.»

«Nachdem er mir das gesagt hat und ich gesehen habe, wie es auf ihn wirkt, kann ich verstehen –»

«Was können Sie verstehen, Miss Heller?» Lateef hob ganz leicht die Brauen. Was er jetzt zu sagen hatte, war wenig barmherzig, sogar grausam, aber er versuchte nicht, es abzumildern. «Gibt es ein besseres Medikament für Ihren Sohn als Clozapin? Eines, das besser wirkt und vielleicht weniger Nebenwirkungen hat? Eines, das man ihm willkürlich vorenthält?»

Sie warf ihm einen stumpfen Blick zu, verschränkte die Arme über der Brust und ließ sie wieder sinken. Es dauerte lang, bis sie endlich antwortete.

«Es gibt nichts, was wir nicht versucht hätten, Detective. Wirklich gar nichts. Ich nehme an, das steht auch in Ihrer Akte.»

«Die Akte interessiert mich momentan nicht, Miss Heller. Es ist wichtig, dass wir das klären.» Er schob den Stapel Kopien auf die Seite und erwiderte ihren stumpfen Blick. «Ist das, was Ihr Sohn heute Morgen getan hat, richtig?»

Ihr Mund öffnete sich, aber sie brachte keinen Ton heraus. Eine Weile schien es, als hätte sie Lateef vollkommen vergessen. Draußen vor dem Büro hatten zwei Männer einen Disput begonnen – Lateef erkannte Bjornstrands Stimme, die andere war ihm fremd. Er hörte unbeteiligt zu, während er darauf wartete, dass sie etwas sagte.

«Nein, Detective, ich glaube nicht, dass es richtig war.»