Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

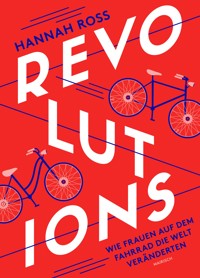

- Herausgeber: mairisch Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

In REVOLUTIONS erzählt Hannah Ross die Geschichte des Fahrrads aus weiblicher Perspektive. Sie führt uns von den Anfängen des Radfahrens im 19. Jahrhundert, als Frauen unglaubliche Widerstände überwinden mussten, bis in die Gegenwart und rund um die Welt, von Europa und den USA bis in den Nahen Osten, nach Indien und Australien. Die inspirierenden Lebensgeschichten vieler außergewöhnlicher Rad-Pionierinnen, Rennfahrerinnen, Feministinnen und Abenteurerinnen zeigen, warum eine selbstbestimmte Position der Frau von Beginn an mit dem Radfahren verknüpft war: Das Fahrrad als echte »feministische Freiheitsmaschine«. Ross berichtet mit großer Leidenschaft von dem Glück, das wir durch das Radfahren erleben und davon, wie schon eine kleine Radtour ein ganzes Leben verändern kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

PROLOG - DIE KLEINE KÖNIGIN

KAPITEL 1 - FAHRRADVERRÜCKT

KAPITEL 2 - WILDE FRAUEN

KAPITEL 3 - SO GEHST DU NICHT AUS DEM HAUS

KAPITEL 4 - KRAFTÜBERTRAGUNG

KAPITEL 5 - FIGHT FOR YOUR RIGHT TO BIKE

KAPITEL 6 - FRAUEN, ERHEBT EUCH!

KAPITEL 7 - DIE GROSSE AUSFAHRT

KAPITEL 8 - DAS WEITE SUCHEN

KAPITEL 9 - RUND UM DIE WELT

KAPITEL 10 - DAS LEBEN IST EIN RENNEN

KAPITEL 11 - RADFAHREN WIE EIN MÄDCHEN

KAPITEL 12 - SEHT IHR UNS JETZT?

NACHWORT - IMMER WEITER IN DIE PEDALE TRETEN

DANKSAGUNG

BIOGRAFIE - HANNAH ROSS

IMPRESSUM

Prolog - Die kleine Königin

Die Franzosen bezeichnen das Fahrrad schon lange liebevoll als La petite reine – die kleine Königin. Das ist allerdings etwas verwunderlich, denn aus nun über hundert Jahren Fahrradgeschichte entsteht eher der Eindruck, dass daran kaum Frauen beteiligt waren und sind. Schaltet man im Juli den Fernseher ein, kommt man nicht am größten Sportevent des Jahres vorbei, bei dem sich fast zweihundert Radsportler über mehrere Tausend Kilometer durch Frankreich quälen. Jeder dieser Teilnehmer ist ein Mann. Und auch in den meisten Städten und Gemeinden der Welt sieht man mehr Männer auf Rädern als Frauen. Es scheint, als sei das Radfahren eher eine Angelegenheit für Männer und hätte mit kleinen Königinnen nicht viel zu tun.

Und doch war das Radfahren von Anfang an auch ein feministisches Anliegen. Die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony war im späten 19. Jahrhundert der Ansicht, das Fahrrad habe »mehr zur Emanzipation der Frau beigetragen als irgendetwas anderes auf der Welt«. Als das Fahrrad in den 1880er-Jahren aufkam, löste es eine Revolution aus. Das Leben der Menschen wurde durch dieses praktische und effiziente Fahrzeug verändert; es ermöglichte nicht nur, mit vergleichsweise geringem Aufwand größere Entfernungen zu überwinden und an Orte zu gelangen, an die man sich sonst vielleicht nie gewagt hätte, sondern es machte auch noch Freude, sich damit fortzubewegen. Und auch heute, wo es so viele Möglichkeiten des Reisens gibt, ist das Radfahren noch immer beliebt. Das Gefühl, in die Pedale zu treten, den Wind in den Haaren zu spüren, sich beim Bergabfahren ein wenig vorzukommen, als könne man fliegen – all das wird einfach nie langweilig.

Fragt man Menschen, was ihnen am Radfahren am besten gefällt, fallen immer wieder die Worte »Freiheit« und »fliegen«. Doch als ich begann, die Geschichte des Fahrrads zu recherchieren, fiel mir auf, dass die Flügel der Frauen immer wieder gestutzt wurden. Während Männer nie groß darüber nachdenken mussten, ob sie sich auf den Sattel schwingen und in die Pedale treten sollten, war das Radfahren für Frauen immer eine politische Angelegenheit, denn die Gesellschaft schrieb ihnen vor, was sie tun durften und was nicht.

In den 1890er-Jahren, als sich die Begeisterung für das Fahrrad in der ganzen Welt ausbreitete, waren etwa ein Drittel der Rad-Besitzer*innen in Großbritannien und Nordamerika Frauen. Eine beeindruckende Statistik, bedenkt man, dass zu dieser Zeit das Verhalten von Frauen stark kontrolliert wurde und der Anblick einer radelnden Frau mehr als nur ein paar hochgezogene Augenbrauen hervorrief. Die Fahrerinnen wurden oft beschimpft und in einigen Fällen sogar mit Steinen beworfen. Außerdem mussten sie sich mit unpraktischen und gefährlichen Kleidungsstücken wie langen Röcken und Petticoats herumschlagen, die damals als unerlässlich zur Wahrung des eigenen Anstands galten. Trotzdem schlossen die Frauen diese neue Maschine sofort in ihr Herz, und auch der Vorwurf, Radfahren würde ihr Aussehen ruinieren, sie unfruchtbar machen oder zu Promiskuität führen, konnte sie darin nicht beirren.

Auf dem Fahrrad konnten sie ihre Welt vergrößern, und sie waren entschlossen, diese Chance zu nutzen. Einige gingen sogar so weit, auf zwei Rädern den Globus zu umrunden. Aber selbst diejenigen, die es nie weiter als bis zum nächsten Park schafften, widerlegten die vorherrschende Ansicht, dass Frauen gebrechliche Geschöpfe waren, die – wenn ihre finanzielle Situation es ihnen erlaubte, nicht arbeiten zu müssen – am besten vornehm und zurückgezogen im Haus leben sollten, um sich dort angemessenen Tätigkeiten wie der Handarbeit oder dem Blumenpressen zu widmen.

Diese erste Generation von Radfahrerinnen setzte sich gegen solche restriktiven Vorstellungen von Weiblichkeit zur Wehr. Obwohl die meisten nur zum Vergnügen radelten, war es immer auch zugleich ein politischer Akt, wenn Frauen ihre Körper auf diese Weise zeigten. Es ist kein Zufall, dass die Suffragetten, die für die Gleichberechtigung der Frau kämpften, begeisterte Radfahrerinnen waren; für sie waren Fahrräder feministische Freiheitsmaschinen.

Und heute? Hundert Jahre ist es her, dass wir Frauen das Wahlrecht erhielten, und erstaunlicherweise machen Frauen bis heute noch nicht einmal ein Drittel aller Radfahrer*innen in Großbritannien und Nordamerika aus. Warum gibt es immer noch so große Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn Frauen heute doch so viel mehr Freiheiten haben als ihre Schwestern im viktorianischen Zeitalter? Ob als sportliche Betätigung oder als Freizeitbeschäftigung, die Vorteile des Radfahrens sind vielfältig und weitreichend und sollten für alle zugänglich sein. Wie die frühen Pionierinnen gezeigt haben, mögen unhandliche Röcke und Korsetts vielleicht Hindernisse gewesen sein – aber das Geschlecht ist es nicht.

Indem es die Menschen kostengünstig und unkompliziert dorthin bringt, wo sie hinmüssen, hat sich das Fahrrad als wirkmächtiges Instrument für Veränderungen erwiesen. Es bietet nicht nur Zugang zu Bildung oder Arbeit, sondern kann auch große gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, sowohl physische als auch psychische. Fragt man Radfahrer*innen nach diesen Vorteilen, werden die meisten sagen, dass das Radfahren sie glücklich mache; einige sagen sogar, dass sie Rad fahren müssen, um bei Verstand zu bleiben. Wir leben in einer Welt, in der es Fahrräder für jedes Bedürfnis und jeden Geschmack gibt – federleichte Rennräder für Leistungssportler, Elektrofahrräder, die, wo nötig, zusätzliche Kraft liefern, und spezielle Fahrräder für Menschen mit Mobilitätsproblemen. Es ist weithin anerkannt, dass, wenn mehr Menschen mit dem Rad fahren würden, das umweltschädliche Verkehrschaos unserer Städte reduziert werden könnte und sie sich in ruhigere, sauberere und angenehmere Orte verwandeln würden, mit einem deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Angesichts der bevorstehenden Klimakatastrophe sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.

Dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, Radfahren sei nichts für sie, zeigt uns jedoch, dass es bis dahin noch ein langer Weg ist. In Ländern wie den Niederlanden und Dänemark, in denen die Radverkehrsinfrastruktur durch staatliche Förderung sicherer und einladender gestaltet wurde, fahren nicht nur mehr Menschen mit dem Rad, auch die Aufteilung zwischen den Geschlechtern ist ausgewogener. Denn Repräsentation ist wichtig. Wenn wir sehen, dass Menschen etwas tun, die aussehen wie wir, sind wir eher geneigt, es auch auszuprobieren. Zu lange schon schien das Radfahren eine exklusive Sache zu sein, bei der nicht jede*r mitmachen durfte.

Mein Ziel ist es, ein anderes Bild zu zeichnen. Ich möchte Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt stellen und einige ihrer außergewöhnlichen Geschichten erzählen: Geschichten von Freiheit, Ermächtigung und Revolution derjenigen, die schon viel zu lange an den Rand gedrängt, übersehen oder nicht repräsentiert worden sind. Ob sie nun auf Medaillenjagd gingen, die Welt erkundeten oder sich für das Frauenwahlrecht einsetzten, diese Radfahrerinnen sind eine Inspiration. Revolutions erzählt die Geschichte von über 130 Jahren Frauen auf Fahrrädern, von Europa und Nordamerika bis nach Afghanistan, Indien und darüber hinaus.

Als ich von meiner Arbeit an diesem Buch erzählte, nahmen viele an, dass ich mich auf Spitzensportlerinnen konzentrieren würde. Nun sind diese beeindruckenden Athletinnen ein wichtiger Teil der Geschichte, aber es gibt rund ums Fahrrad so viel mehr zu erzählen als von Medaillen und Rekorden; zu glauben, es ginge hier nur um Sport, würde der Sache nicht gerecht. Man muss auch nicht das teuerste Fahrrad und die Instagram-tauglichste Ausrüstung haben. Radfahrerinnen sind divers, mit unterschiedlichem Hintergrund und vielfältigen Interessen, und sie verlieben sich aus den verschiedensten Gründen ins Radfahren.

Und das ist es, was ich hier zeigen möchte.

Teil 1 dieses Buches erzählt von der Revolution, mit der alles begann: dem Aufkommen des Fahrrads im späten 19. Jahrhundert und den frühen Pionierinnen, die tapfer die Beschimpfungen ertrugen, die man ihnen entgegenbrachte, und sich von Desinformationen nicht haben beirren lassen. In Teil 2 begegnen wir Frauen, die ihr Fahrrad im Namen von Freiheit, Gleichheit und Schwesternschaft eingesetzt haben. Dann geht es in Teil 3 auf die Reise mit denjenigen, die abseits der (zumindest von Frauen) befahrenen Straßen radelten und ihre Zeitgenossinnen ermutigten, ihnen zu folgen. Teil 4 schließlich beginnt noch einmal in jener Zeit, als das Fahrrad noch eine Neuheit war und Frauen als Rennfahrerinnen erst recht, und widmet sich jenen, die Geschwindigkeiten und Entfernungen erreichten, die viele ihrem Geschlecht niemals zugetraut hätten. Zum Schluss lernen wir einige großartige Frauen kennen, die nicht nur Leistungssport auf höchstem Niveau betreiben, sondern sich auch dafür einsetzen, den Sport zu verändern, indem sie gleiche Bezahlung, bessere Bedingungen, mehr Sichtbarkeit und Inklusivität fordern.

Die Zeit ist mehr als reif für eine Geschichte des Radfahrens aus der Sicht von Frauen. Es ist eine Geschichte für uns alle: für diejenigen von uns, die heute auf dem Rad sitzen und sich fragen, warum das Radfahren nicht so vielfältig ist, wie es sein sollte; für diejenigen, die das noch nicht erkannt haben; und für diejenigen, die nach uns kommen werden und für die ihr Platz auf der Straße, dem Berg oder der Rennstrecke hoffentlich selbstverständlich sein wird.

Kapitel 1 - Fahrradverrückt

DER PÖBEL VON CAMBRIDGE

Wir schreiben den 21. Mai 1897. Auf dem mittelalterlichen Marktplatz von Cambridge hat sich eine große, lautstarke Menge männlicher Studenten versammelt, einige davon bewaffnet mit Eiern und Feuerwerkskörpern. Am Rand der Menge stehen vereinzelt Studentinnen, sichtlich eingeschüchtert. Über den Köpfen aller hängt, aus dem Fenster im ersten Stock eines Buchladens gegenüber dem Gebäude der Univerwaltung, eine Puppe, die eine Frau auf einem Fahrrad darstellt, bekleidet mit Bluse und Unterhose. Doch warum hängt sie dort, und warum wimmelt es unter ihr von Studenten?

Sie alle warten auf die Entscheidung der Universitätsleitung über einen Antrag, mit dem den Frauen, die an der Universität studierten, ein vollwertiger Abschluss ermöglicht werden soll. Zwar war es Frauen seit den späten 1860er-Jahren erlaubt, rein weibliche Colleges wie Girton, Newnham und Hughes Hall zu besuchen, Kurse zu belegen (vorausgesetzt, der Professor gab die Erlaubnis) und Prüfungen abzulegen; doch waren Frauen nicht berechtigt, am Ende ihres Studiums auch einen Abschluss zu erhalten. Sie konnten also zwar studieren, wurden aber nie als vollwertige Mitglieder der Uni angesehen. Allerdings waren sie damit sogar noch besser dran als ihre Vorgängerinnen zu Beginn der 1860er-Jahre: Die ersten fünf Studentinnen Cambridges mussten 50 Kilometer entfernt studieren, um die männlichen Studenten mit ihrer Anwesenheit nicht zu stören.

Die Demonstranten vor dem Verwaltungsgebäude protestierten aber nicht etwa gegen diese grobe Ungleichbehandlung, sie waren vielmehr empört darüber, dass ein solcher Antrag überhaupt in Betracht gezogen wurde – obwohl andere Universitäten in Großbritannien bereits Männern und Frauen gleichermaßen den Abschluss erlaubten. Der Antrag in Cambridge aber war offenbar so kontrovers, dass sogar Extrazüge aus London fuhren, damit die Studenten anreisen und ihre Stimme abgeben konnten. Viele hielten Plakate hoch, die ihre Ansichten deutlich werden ließen: No Gowns for Girtonites (Girtons wurden die rein weiblichen Colleges genannt, also etwa: Keine Talare für Studentinnen) und Varsity for Men (Universität den Männern).

Als die Nachricht kam, dass der Senat der Universität den Vorschlag abgelehnt hatte, mit 661 Stimmen dafür und 1.707 dagegen, war die Freude der männlichen Studenten mit Händen greifbar. Wütend holten sie die Puppe herunter, rissen ihr den Kopf ab und ihren Körper in Stücke und warfen die Überreste vor den Eingang des (rein weiblichen) Newnham College. Die darin verschanzten Studentinnen konnten nur schockiert und vermutlich voller Angst zusehen, wie der Mob versuchte, die Türen aufzubrechen. Die Männer sahen sich als moralische Sieger; Frauen hatten zu lernen, welcher Platz ihnen zustand, und damit aufzuhören, unverschämte Forderungen zu stellen, die in männliche Privilegien eingriffen.

Es sollte weitere fünfzig Jahre dauern, bis Frauen in Cambridge zu gleichen Bedingungen wie Männer graduieren durften – Cambridge war damit die einzige Universitätsstadt, die sich dem Wandel widersetzte. Und erst 1988 nahm die bis dahin letzte reine Männer-Universität Frauen auf, und erneut protestierten die männlichen Studenten dagegen – diesmal allerdings weniger gewalttätig –, indem sie schwarze Armbinden trugen und die Fahnen auf Halbmast hängten.

Um zu verstehen, warum sich die Wut von 1897 an der Nachbildung einer Radfahrerin entlud, müssen wir zwei Bewegungen betrachten, die sich im Vorfeld dieses Ereignisses überschnitten. Da war zum einen das Aufkommen eines neuen, feministischen Selbstverständnisses, das als New Woman bekannt wurde und seit der Veröffentlichung von Mary Wollstonecrafts A Vindication of the Rights of Woman im Jahr 1792 immer populärer wurde. Entschlossen, sich von den Fesseln des spätviktorianischen Patriarchats zu befreien, begannen Frauen, Zugang zu Bildung, Karriere und anderen Aktivitäten zu fordern, die bis dahin allein den Männern vorbehalten waren. Diese Forderungen bildeten die Grundlage für die groß angelegte Bewegung für das Frauenwahlrecht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der zweite Katalysator war der Fahrradboom, bei dem sich das Radfahren in Westeuropa und Nordamerika dank der Entstehung einer neuen Art von Fahrrädern zu einer Massenaktivität entwickelte. Auch Frauen begannen zuhauf mit dem Radfahren. Aber bevor wir ihre Faszination für diese neue Aktivität erforschen, müssen wir das revolutionäre Potenzial der neuartigen Maschine verstehen – und warum viele Männer darauf bedacht waren, sie für sich zu behalten.

DIE ENTSTEHUNG DES ZWEIRADS

Im Jahr 1885 brachte die Firma Starley & Sutton aus Coventry ein neues Fahrrad auf den Markt, das Rover Safety. Es war nicht das erste Fahrrad, aber es war dasjenige, das die Zeit überdauern und den größten Einfluss haben sollte – sein Design bildet nicht zuletzt die Blaupause für die Räder, die wir heute fahren. Nach einigen Verbesserungen und Überarbeitungen entwickelte sich das Safety zum Must-have-Accessoire des nachfolgenden Jahrzehnts.

Schaut man sich Bilder der davor existierenden Fahrräder an, wird schnell klar, warum diese keinen Bestand hatten. Das erste Fahrrad entwickelte der deutsche Erfinder Baron Karl von Drais, der eine pferdelose Kutsche erschaffen wollte und 1817 seine Laufmaschine vorstellte. Das entscheidende Wort ist hier Laufen, denn genau das war es, was der Fahrer oder die Fahrerin auf diesem Gerät tun musste, das im Wesentlichen aus zwei Kutschenrädern bestand, die durch ein Holzbrett miteinander verbunden waren, mit einem gepolsterten Sitz darauf und einem rudimentären Lenkmechanismus. Man fuhr auf ihm, indem man im Sitzen über den Boden lief. Abgesehen davon, dass dies ziemlich albern aussah, war es bergauf nicht gerade einfach, und das Fehlen von Bremsen machte es bergab auch nicht angenehmer. Dennoch war die Nachfrage nach einem selbst fahrenden Gerät auf Rädern im vormotorisierten Zeitalter offenbar groß; trotz der Nachteile und des hohen Preises sah man die Laufmaschine bald überall auf den Straßen schicker Großstädte wie London, Paris und New York. Aber als Trend war sie nur von kurzer Dauer; dieses neuartige Laufen im Sitzen – das zudem schnell die Schuhsohlen der Fahrenden abnutzte – führte letztlich zu einem nur begrenzten Anklang.1

In den Jahren zwischen Drais’ Erfindung und dem RoverSafety im Jahr 1885 versuchten unzählige aufstrebende Konstrukteure, das Konzept zu verbessern. Doch erst 1867 entstand das erste Fahrrad mit Pedalantrieb.2 Das vom Pariser Schmied Pierre Michaux entworfene vélocipède war mit Pedalen ausgestattet, die an der Nabe des Vorderrads befestigt waren – und das Laufen überflüssig machten! Man nannte es allerdings auch den Boneshaker wegen des gesundheitsschädlichen Effekts, den der eiserne Rahmen und die hölzernen Räder auf die Fahrenden hatten (luftgefüllte Gummireifen waren damals noch nicht erfunden). Die Maschine erfreute sich für ein paar Jahre großer Beliebtheit bei denjenigen, die sie sich leisten konnten (sie kostete 250 Francs, umgerechnet heute etwa 1.400 Euro). Theater- und Zirkusartisten bauten sie in ihre Darbietungen ein, und einige sportliche Enthusiasten fuhren damit die ersten offiziellen Radrennen überhaupt.

Erfinder auf der ganzen Welt konkurrierten nun miteinander darum, dieses neuartige Zweirad weiter zu verfeinern, und die Patentämter erhielten eine Flut von Variationen von Michaux’ Modell. In den frühen 1870er-Jahren wurde die Begeisterung für den Boneshaker dann von der Erfindung des Hochrads (oder Ordinary) in den Schatten gestellt. Die vielleicht ikonischste Erfindung des viktorianischen Zeitalters, bei der die Radfahrenden auf einem riesigen Vorderrad thronten und ein winziges Hinterrad für Gleichgewicht sorgte, wurde in Großbritannien als Penny-farthing bekannt (eine Anspielung auf den Größenunterschied zwischen der Münze Farthing und dem weitaus größeren Penny). Das Design wirkt heute so fremdartig und unpraktisch, dass man glauben könnte, der Erfinder hätte jeglichen Bezug zur Realität verloren. Und doch übte dieses seltsame Monster eine gewisse Faszination aus, zumindest in den ersten Jahren, nachdem Starley & Sutton 1871 ihr erstes 48-Zoll-Rad auf den Markt gebracht hatten.

Dieses neue Fahrrad war nicht nur weitaus billiger als Michaux’ Knochenbrecher, sondern zudem deutlich leichter und bemerkenswert flink. Und auch ohne den Luxus luftgefüllter Reifen waren die Fahrenden wegen des übergroßen Vorderrads viel weiter von den Löchern, Steinen und Rillen entfernt, die auf den damals noch asphaltlosen Straßen allgegenwärtig waren.

Im Laufe des Jahrzehnts wurden die Räder weiter ausgebaut und die Geschwindigkeiten sowie die zurückgelegten Distanzen stiegen. Große Menschenmengen strömten zu den Rennen, die ersten Fahrer schafften die Meile in drei Minuten und wurden an der Ziellinie bejubelt. Die Nachfrage nach diesen Rädern war so groß, dass es um 1880 über hundert Hersteller von Ordinarys in Großbritannien gab, und auch die Kunden in den USA waren – nach Überwindung der anfänglichen Skepsis – begeistert. Unter ihnen war auch Thomas Stevens, ein Emigrant aus Großbritannien, der 1884 als Erster die USA von San Francisco nach Boston auf zwei Rädern durchquerte, mit einem in Amerika hergestellten Columbia Ordinary. (Das war nur der Anfang von Stevens’ Fahrradabenteuern; im folgenden Jahr brach er von London aus auf und radelte durch Europa, den Nahen Osten, China und Japan, um als Erster auf einem Zweirad die Welt zu umrunden).

Und warum hörte die Evolution des Fahrrads nicht mit dem Ordinary auf, wenn es so viele Vorteile hatte? Nun, zum einen war es sehr gefährlich: Bis rauf auf den Sattel war es ein ganzes Stück, entsprechend tief war der Fall bei einem Sturz. Für die Liebhaber von Hochrädern gehörten Stürze quasi zum Berufsrisiko. Selbst für erfahrene Fahrer konnten starker Wind, Spurrillen in der Straße und andere Hindernisse (wie z. B. Mitradler, die auf die Fahrbahn gestürzt waren) zur tödlichen Gefahr werden. Schwere Kopfverletzungen waren so häufig, dass sie Spitznamen bekamen – cropper, header, imperial crowner –, was die meisten Menschen davon abhielt, eine Fahrt zu wagen. Kritiker bezeichneten das Radfahren als »ein Spiel für junge Männer«, aber auch die ließen sich von den potenziell tödlichen Konstruktionsmängeln häufig abschrecken. Zum anderen war der Preis der Räder so hoch, dass sich nur wohlhabende Männer der Mittel- und Oberschicht eines leisten konnten. Insgesamt führte das dazu, dass die Freuden – aber auch die Gefahren – des Radfahrens den vernünftigen, mittelalten und weniger wohlhabenden Männern (und Frauen) vorenthalten blieben.

Obwohl sich auch Frauen auf die Maschinen wagten – einige unerschrockene Fahrerinnen fuhren sogar Rennen auf ihnen und zogen damit ein großes Publikum an – kann man sagen, dass weibliche Fans des Hochrads eindeutig in der Minderheit waren. Kein Wunder, wenn man die zusätzlichen Hindernisse bedenkt, die sie zu überwinden hatten. Die gesellschaftlichen Normen verlangten wie gesagt, dass Frauen ihren Körper unter Schichten von Petticoats und langen Röcken versteckten, die hinter ihnen über den Boden schleiften. In dieser Kleidung in den Sattel zu steigen war nahezu unmöglich, und jede, die es schaffte, wäre unweigerlich zu Boden gestürzt, sobald sich ihr Rock in den Speichen verfangen hätte.3

Manche Frauen – und auch Männer – fuhren daher mit einem Tricycle, einem Dreirad, das mit Fußhebeln angetrieben wurde und in den späten 1870er-Jahren an Popularität gewann. Man musste darauf die Beine nicht spreizen, was der viktorianischen Kleiderordnung entgegenkam, und die Knie konnten eng beieinander gehalten werden, was das Fahren angemessen ladylike und sittsam machte. Sogar Königin Victoria kaufte 1881 eines für sich und ihre Töchter. Aber wie das Hochrad hatte auch das Dreirad einige grundsätzliche Schwächen. Die Geräte waren so schwer und unhandlich, dass man beim Bergauffahren die Hilfe einer zweiten Person brauchte, die einen von hinten anschob, denn nur durch Treten alleine bekam man das Gewicht nicht nach oben. Und auch wenn die Fahrenden keine große Schulung brauchten und auch nicht die Gefahr bestand, mehrere Meter aus dem Sattel zu fallen, gab es immer noch Risiken, etwa das Umkippen durch Bodenwellen. Die Größe des Rades brachte es mit sich, dass man es nicht wirklich in seinem Hausflur unterbringen konnte, wer also keine Remise oder keinen Schuppen hatte, war aufgeschmissen. Nun ja, wenn man nicht wohlhabend genug war, um eine Remise zu besitzen, konnte man sich wahrscheinlich auch kein Dreirad leisten.4

Parallel dazu blieb das Hochrad weiterhin nur wenigen zugänglich, meist jungen Männern (was denen sicher gut gefiel), und die formierten sich bald zu richtigen Clubs. Einige davon waren geradezu verschwenderisch ausgestattet: Der Massachusetts Bicycle Club (finanziell unterstützt von der Pope Manufacturing Company) war in einem imposanten vierstöckigen Stadthaus in Boston untergebracht; die Mitglieder konnten über eine Rampe direkt ins Gebäude radeln, um den Waschraum und die Bibliothek zu nutzen und sich dann im Salon niederzulassen, um nach der Fahrt Drinks und Zigarren vor einem knisternden Kaminfeuer zu genießen. Doch auch wenn nicht alle Clubs so prunkvoll waren (viele nutzten irgendeinen Raum, der sich dafür eignete, etwa das Zimmer über einem Pub), so legten sie doch alle großen Wert auf ihre Uniformen. Die Mitglieder trugen Mützen und Jacken in ihren Clubfarben, darauf prangte das jeweilige Clubabzeichen. Es machte sie stolz, zu dieser elitären Gruppe junger Männer zu gehören, die Abenteuer erlebten, Rennen fuhren und mit ihrem Leben spielten; und so ist es nicht verwunderlich, dass die Studenten von Oxbridge ihre eigenen Clubs gründeten und die Universitäten der nordamerikanischen Ivy League bald nachzogen.

Doch all die Mützen, Abzeichen, gefährlich großen Räder und der damit einhergehende Elitismus sollten sich als hinfällig erweisen, als ein neuer Fahrradtyp entwickelt wurde, der das Radfahren demokratisieren sollte. Und das war auch längst überfällig.

SAFETY FIRST

John Kemp Starley brachte es 1885 gleich auf den Punkt, als er den Nachfolger des Hochrades Safety nannte. Denn mit seinen zwei normal großen Felgen war das neue Fahrrad genau das: die sichere Wahl. Im Gegensatz zu seinem absurden Vorgänger war es niedrig genug, dass die Fahrenden beim Anhalten die Füße auf den Boden stellen konnten. Dieses neue Design ist dem Kettenantrieb zu verdanken, einer neuen Technologie, bei der die Pedale über eine Kette mit dem Hinterrad verbunden sind. Bei einigen frühen Safety-Entwürfen ist noch ein leicht größeres Vorderrad zu sehen, doch dieser Unterschied war nur minimal, sodass jede und jeder, die oder der einigermaßen mobil war, ohne Schwierigkeiten auf ein solches Rad aufsteigen konnte. Und sein berühmter Diamantrahmen, der bis heute die Grundform des Fahrrads ausmacht, war genau der Durchbruch, auf den all die aufstrebenden Erfinder gehofft hatten. Doch wie bei vielen Objekten, die später zu Design-Klassikern werden, dauerte es auch hier ein paar Jahre, bis es sich wirklich durchsetzen konnte; eingefleischte Hochradfahrer verschmähten das Safety zu Anfang, die allzu große Nähe zum Boden erschien ihnen höchst unwürdig. Und doch war der Wandel der Fahrradwelt in vollem Gange, das RoverSafety wurde bald auf der ganzen Welt verkauft. Selbst Starley hätte nicht ahnen können, wie revolutionär es werden würde.

Drei Jahre später gelang eine weitere Erfindung, die endgültig einen Fahrradboom auslöste. John Dunlop, ein schottischer Tierarzt, der in Belfast lebte, hatte in seiner Freizeit damit herumexperimentiert, das Dreirad seines Sohnes mit luftgefüllten Gummireifen auszustatten, um es komfortabler zu machen. Als er erkannte, dass er auf dem richtigen Weg war, meldete er ein Patent an. Es gab zwar die üblichen Skeptiker, die dachten, dass sich das nie durchsetzen würde, doch die ersten öffentlichen Vorführungen zogen große Menschenmengen an, und eine kurze Fahrt mit Dunlop-Reifen machte allen schnell klar, dass das Fahren auf luftgefüllten, stoßdämpfenden Reifen einem hölzernen Rad vorzuziehen war. Als die neuen Reifen auch bei Rennrädern zum Einsatz kamen und die Durchschnittsgeschwindigkeit dadurch um ein Drittel stieg, gab es keinen Zweifel mehr daran, dass sie ein fester Bestandteil des Fahrrads werden würden. Jetzt war die richtige Kombination gefunden, und die Fahrradverrücktheit der westlichen Welt konnte beginnen.

BOOMZEIT

Mein Urgroßvater Samuel Moss, der als Drucker auf der Londoner Fleet Street arbeitete, war ebenfalls einer derjenigen, die in den 1890er-Jahren vom Radfahrfieber gepackt wurden. Mitte des Jahrzehnts nahm er regelmäßig an Wettkämpfen im neu eröffneten Herne Hill Velodrome in London teil; die Trophäen, die er für seine Leistungen gewonnen hatte, wurden stolz auf einem Beistelltisch im Haus meiner Großmutter ausgestellt.

Doch auch wenn Rennen zu dieser Zeit schon sehr angesagt waren, begnügten sich die meisten Leute mit der immer noch neuen Erfahrung, eine entspannte Runde durch den nächsten Park zu drehen. Das angenehme Gefühl, mit nur wenig Anstrengung vor sich hin zu rollen, war für die meisten vermutlich ganz anders als alles, was sie bis dahin erlebt hatten; und wenn sie jetzt auch größere Strecken in Angriff nehmen wollten, so war das nur allzu verständlich. Heute leben wir in einer Zeit, in der die meisten nicht groß darüber nachdenken, Hunderte von Kilometern am Tag mit dem Auto zurückzulegen, aber unsere Vorfahren vor Beginn des motorisierten Zeitalters waren auf Pferde und Dampfeisenbahnen angewiesen. Viele Menschen, die in Dörfern oder Kleinstädten ohne Bahnanschluss lebten, wären nie auf die Idee gekommen, weiter zu reisen, als sie an einem Tag laufen konnten. Selbst diejenigen, die sich ein Pferd leisten konnten, konnten nur recht eingeschränkte Entfernungen zurücklegen: Mit dem Fahrrad kommt man an einem Tag durchschnittlich doppelt so weit wie mit dem Pferd. Zwar waren Züge noch schneller, aber die konnten einen nicht überall hinbringen.

Als Fahrräder erschwinglich wurden, begann sich die Welt für die Menschen der Jahrhundertwende dramatisch zu erweitern. Sie hatten nun Zugang zu neuen Erfahrungen und Möglichkeiten, und vielleicht sogar zu neuen romantischen Liebschaften. Soziologen in Großbritannien schreiben dem Fahrrad einen Rückgang genetischer Defekte im Zusammenhang mit Inzucht zu, und auch das US Census Bureau bezeichnete die Erfindung im Jahr 1900 als game-changer: »Wenige Dinge, die jemals von Menschen benutzt wurden, haben eine so große Revolution in den sozialen Verhältnissen bewirkt wie das Fahrrad.«

Zum Ende des viktorianischen Zeitalters traf das Safety jedenfalls überall auf große Begeisterung, wodurch das Radfahren innerhalb weniger Jahre zu einem Massenphänomen und die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts zur bedeutendsten Periode in der Geschichte des Fahrrads wurden. Im Jahr 1890 gab es in den USA 27 Fahrradfabriken, die etwa 40.000 Räder pro Jahr herstellten; 1896 waren es schon 250 Fabriken und über 1,2 Millionen Räder. In vielen Fabriken wurde die ganze Nacht durchgearbeitet, um die Nachfrage zu bedienen. Pope, der damals größte US-amerikanische Hersteller, produzierte zur Mitte des Jahrzehnts ein Fahrrad pro Minute. Und Großbritannien hatte sich inzwischen mit 700 Fabriken als Epizentrum des Fahrradbooms etabliert.

Die ersten Modelle waren noch teuer, aber im Laufe des Jahrzehnts sanken die Preise durch neue Massenproduktionstechniken von etwa 150 Dollar in den frühen 1890er-Jahren – sechs Monatsgehälter für einen Arbeiter in einer Pope-Fabrik – auf durchschnittlich 80 Dollar im Jahr 1897, wobei einige Modelle preislich auch deutlich darunter lagen. Darüber hinaus machten die Möglichkeit zur Ratenzahlung und ein wachsender Gebrauchtmarkt, angeheizt durch wohlhabende Verbraucher*innen, die auf das jeweils neueste Modell umstiegen, die Geräte bald für alle Gesellschaftsschichten erschwinglich. Am Ende des Jahrzehnts waren Fahrräder ein alltäglicher Anblick auf den Straßen Westeuropas, Nordamerikas und darüber hinaus. Sie waren nicht länger ein Spielzeug für die Elite, sondern wurden sowohl zur Erholung als auch zum Transport genutzt.

Kopenhagen und Amsterdam, die großen Fahrradstädte unserer Zeit, waren auch damals schon als erste dabei und bereits zu Anfang der 1890er-Jahre voller Fahrräder. Zur selben Zeit wurde Toronto ebenfalls zu einer Fahrradstadt; die Stadtverwaltung förderte den Einsatz von Fahrrädern, da man der Überzeugung war, dies würde die wachsende Stadt als urban und modern erscheinen lassen. In den königlichen Parks von London waren Räder um 1895 das angesagteste Fortbewegungsmittel; 1896 fuhren täglich bis zu 3.000 Radler*innen über die Wege des Hyde Parks. Einer der Pioniere des britischen Kinos nahm damals in körnigem Schwarz-Weiß den beständigen Strom vornehm gekleideter Männer und Frauen auf, die, beobachtet von zahlreichen Schaulustigen, eine der großen Alleen des Parks entlangradelten. Die zwanzig Sekunden Filmmaterial mit dem Titel Hyde Park Cyclists bieten einen außergewöhnlichen Einblick in die Welt dieser eleganten Parkradler.

Auch Frankreich erklärte sich zur Radfahrernation und diktierte, was gut gekleidete Radfahrer*innen zu tragen hätten, mit dem Bois de Boulogne in Paris als Zentrum des cyclisme à la mode. Radbegeisterte trafen sich täglich in der Brasserie de L’Espérance oder im Chalet du Cycle, übergaben ihr Rad dem Garderobenpersonal, erhielten dafür eine nummerierte Eintrittskarte, um dann einen Kaffee oder ein Glas Wein zu genießen, bevor sie weiter durch die baumgesäumten Alleen des Parks radelten. Das Publikum war bunt gemischt: Kellner teilten sich in ihrer Mittagspause die Boulevards mit Persönlichkeiten wie Präsident Casimir-Perier, der mit seiner Frau und seinen Kindern auf einem Tandem fuhr, mit Bühnenschauspielern wie Sarah Bernhardt und Schriftstellern und Künstlern wie Fernand Léger.

In Italien war man ebenfalls darauf erpicht, als Fahrradnation wahrgenommen zu werden, allerdings ging es den Menschen dort weniger um das Radeln als Freizeitbeschäftigung, vielmehr standen sportliche Rennen im Vordergrund.

In Australien hingegen war das Fahrrad weniger ein modisches Accessoire als vielmehr ein praktisches Hilfsmittel, um mit den Herausforderungen des Klimas und der Landschaft umzugehen. Während des Goldrausches wurde es von Goldsuchern genutzt, die lange Strecken durch unwirtliches Gelände zurücklegen mussten, und für die vielen Arbeiter in den abgelegenen Bergbaustädten des Landes sowie für die zwischen den Farmen herumziehenden Schafscherer wurde es schnell zu einer günstigen Alternative zu Pferden.

Im Gegensatz dazu stand man dem Fahrrad in Deutschland von offizieller Seite eher ablehnend gegenüber. Einige Behörden versuchten, den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg des neuen Gefährts zu unterdrücken, indem sie Radfahrer*innen eine Prüfung abverlangten oder deutlich sichtbare Kennzeichen an den Rädern forderten. In Berlin, Dresden und München wurden Fahrräder aus den Innenstädten verbannt. Jede Region des erst kürzlich vereinten Landes schien eigene Vorschriften zu haben, und überall lauerten Polizisten in Zivil darauf, Verkehrssünder zu erwischen. All dies konnte sich für ausländische Reisende als großes Problem erweisen, aber den Aufstieg dieses praktischen, angenehmen Gefährts konnte es dennoch nicht aufhalten: 1896 zählten sich eine halbe Million Deutsche zu den Radfahrer*innen.

Obwohl Zar Nikolaus sich fürs Radfahren begeisterte, gab es auch in Russland eine Phase, in der Prüfungen für Radfahrer vorgeschrieben waren – und Frauen, die Rad fahren wollten, durften diese erst ab 1897 ablegen.

Überall auf der Welt begann die Industrie zu klagen, dass ihre Gewinne sanken, weil die Verbraucher ihr Geld nur noch für Fahrräder ausgaben. Einige Firmen versuchten daher mitzumischen: Der New Yorker Juwelier Tiffany & Co. produzierte ein vergoldetes, mit Amethysten besetztes Rad mit Perlenlenker. Es hatte einen Wert von 10.000 Dollar (heute rund 190.000 Euro) und wurde von dem Geschäftsmann »Diamond« Jim Brady als Geschenk für seine Freundin, die Schauspielerin Lillian Russell, in Auftrag gegeben. Dieser Höhepunkt an Dekadenz im Zusammenhang mit Fahrrädern im goldenen Zeitalter Amerikas bestärkte die Kirche in ihrem Misstrauen gegenüber der Fahrradmanie umso mehr. Einige prominente Mitglieder des Klerus prangerten die Aktivität als gotteslästerlich an und waren empört darüber, dass immer mehr ihrer Schäfchen es vorzogen, am Sonntag Rad zu fahren, anstatt auf einer harten Kirchenbank zu sitzen und über ihre Sünden belehrt zu werden.

Die Geistlichen waren allerdings nicht die Einzigen, die fürchteten, dass Radfahren moralisch verderblich sein könnte. Sogar einige Radfahr-Enthusiasten waren der Ansicht, dass es für einen gewissen Teil der Gesellschaft keine angemessene Tätigkeit sei – nämlich für Frauen.

Aber woher kam diese Aufregung? Wir dürfen nicht vergessen: Es war eine Zeit, in der Frauen oft ihre Handlungsfähigkeit abgesprochen wurde und sie kaum Rechte hatten. Die meisten Frauen führten ein Leben, das sowohl gesellschaftlich als auch körperlich ausgesprochen unfrei war. Es war ihnen einfach nicht vergönnt, unabhängig zu sein, eine Ausbildung an Elite-Universitäten zu absolvieren – oder eben auf zwei Rädern durchzustarten.

1 Drais’ Design ist jedoch nicht komplett obsolet – die Laufräder, mit denen Kinder heute das Fahren lernen, haben eine gewisse Ähnlichkeit.

2 Einige glauben, dass das erste Fahrrad mit Pedalantrieb bereits 1839 von dem schottischen Schmied Kirkpatrick Macmillan erfunden wurde. Da er sein Design jedoch nicht patentieren ließ, war es nie kommerziell verfügbar, was es unmöglich macht, schlüssig zu beweisen, dass er mit seiner Erfindung tatsächlich seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war.

3 So unwahrscheinlich es auch klingen mag, Starley & Sutton hatten tatsächlich einen Damensattel entwickelt, bei dem das Hinterrad als Gegengewicht zu einer Seite hin versetzt ist. Allerdings ist es schwer, Beweise dafür zu finden, dass jemand tatsächlich damit gefahren ist.

4 Dreiräder haben seitdem ein Comeback erlebt, wenn auch in leichteren und benutzerfreundlicheren Varianten, etwa um älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen das Radfahren zu ermöglichen. Vielen fällt die Fortbewegung darauf leichter als zu Fuß.

Kapitel 2 - Wilde Frauen

DAMEN, DIE IN DIE PEDALE TRETEN

Starley, Erfinder des Safety-Modells, hatte auch Weitsicht genug, ein Fahrrad zu entwerfen, das speziell für Frauen geeignet war. Das 1887 auf den Markt gebrachte Psycho Ladies’Safety besaß einen Rahmen mit einer nach unten gebogenen Stange, also einem Durchstieg, sodass Fahrerinnen in langen, lästigen Röcken nicht über die Querstange steigen mussten. Das Modell hatte auch einen Kettenschutz, der verhinderte, dass sich die Kleider in den Speichen verfingen und es so zu Unfällen kam.1

Ein Jahr später gaben die Mitglieder von Harriette H. Mills’ Fahrradclub eine Bestellung auf, auch wenn das hieß, dass die Psychos den weiten Weg von Großbritannien bis in Mills’ Heimatstadt Washington, D.C. verschickt werden mussten. Mills besaß bereits ein in den USA produziertes Ladies’ Dart-Modell, aber diese konnten nicht schnell genug hergestellt werden, um die große Nachfrage zu befriedigen. Eine andere Firma nannte ihr Damenmodell The Witch – noch so ein Fall von offenbar kontraintuitiver Marketingstrategie, wenn man bedenkt, dass der Begriff damals noch nicht vom Feminismus positiv umgedeutet worden war. Trotz der fragwürdigen Namenswahl ist klar: Die Hersteller auf beiden Seiten des Atlantiks hatten erkannt, dass sie mehr Fahrräder verkaufen konnten, wenn sie diese speziell auf Frauen zuschnitten.

Aus meiner eigenen Familiengeschichte geht nicht hervor, ob, während Samuel Moss Rennmedaillen gewann, auch seine Frau, meine Urgroßmutter, vom Fahrradfieber gepackt wurde. Aber Statistiken zeigen, dass Mitte der 1890er-Jahre Damenräder ein Drittel des Marktes in Großbritannien und Nordamerika ausmachten. Das wäre ein Jahrzehnt zuvor, als der Hochradwahn noch in vollem Gange war, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.

Durch die Begeisterung, die das Radfahren unter bestimmten Mitgliedern der oberen Gesellschaftsschichten auslöste, erfuhr die Popularität von Damenrädern einen weiteren deutlichen Schub. Die Herzogin von Somerset zum Beispiel lud oft um die fünfzig Freund*innen zum Frühstück in das Seehaus im Battersea Park ein, bevor alle gemeinsam eine Runde durch den Park radelten. Die Gruppe liebte auch nächtliche Fahrten durch die Stadt, bei denen chinesische Laternen ihren Weg beleuchteten, bevor sie irgendwo für ein großes Abendessen einkehrten. Fahrräder zierten die Marmorsäle der Aristokratie in ganz London, und jeden Morgen wurden sie sorgfältig in Kutschen verladen und zusammen mit ihren Besitzer*innen zum örtlichen Park gefahren. Diener*innen in Uniform warteten auf den Stufen der großen Häuser dann darauf, die geschätzten Fahrräder nach der Rückkehr zu polieren.

Für die Mitglieder der feinen Gesellschaft ging es aber nicht nur darum, auf einem Fahrrad gesehen zu werden, sondern auch darum, ob man das neueste Modell hatte und welche Kleidung man dazu trug. Von Daisy Greville, Gräfin von Warwick (die Mätresse des Prinzen von Wales, des späteren Königs Edward VII.), wurde gesagt, sie habe sich die »tollwütige Krankheit, die allgemein als Cyclomanie bekannt ist«, eingefangen. Ihre Leidenschaft fürs Radfahren machte sie zur Inspirationsquelle für das populäre Lied Daisy Bell, in dem es heißt: »But you’d look sweet on the seat / Of a bicycle built for two.« Die Presse stürzte sich begierig auf Daisy Greville und berichtete über die wechselnden Farben ihres Gefährts und die auf die Jahreszeiten abgestimmten Outfits – Moosgrün im Herbst, ganz in Weiß im Sommer, Braun und Gold im Frühling. Und die Modemacher kopierten eifrig alles, was sie trug.

Viele Damen der feinen Gesellschaft und einige berühmte Schauspielerinnen integrierten also ihr neues Hobby, wo immer es ging. Bei den Wochenendpartys in den teuren Landhäusern wurden Picknickausflüge, Geschicklichkeitsturniere und Fahrradparaden veranstaltet, alles natürlich in schicken Kostümen. Manche tauschten sogar bei der Fuchsjagd das Pferd gegen das Zweirad.

Die Damen der New Yorker Upper Class waren ebenso begeistert. Im Jahr 1894 berichtete das CyclingMagazine: »Schon um fünf Uhr morgens sieht man auf der Upper Fifth Avenue und dem Boulevard eine große Anzahl von Damen mit ihren Mägden oder Dienern fahren.« Einige von ihnen waren sicher auch Mitglieder im elitären Michaux Club am Broadway, der sich an die »oberen Vierhundert« der Stadt wandte (angeführt von der Doyenne der High Society, Caroline Astor) und in dem auch die Rockefellers und Roosevelts verkehrten. Im Jahr 1896, so zu lesen in Harper’s Magazine, waren im Club »genauso viele Frauen wie Männer eingeschrieben«. Doch nur 250 Mitglieder wurden aufgenommen, und so entstand schnell eine lange Warteliste. Die Clubräume boten eine Bibliothek, einen Aufenthaltsraum für den High Tea und eine Übungshalle für die Wintermonate, in der die Mitglieder zu Musik fuhren und Synchronübungen machten – eine Art Äquivalent zu den heutigen Peloton- oder SoulCycle-Spin-Kursen.

Bei Munsey’s Magazine war man von diesem Anblick fasziniert und erklärte »die komplizierten Figuren der Radfahrer*innen, während sie ihrem Leader zur Musik der Band durch die geräumige Halle folgen, zu einem der schönsten Anblicke in ganz Gotham«.

Im Frühjahr und Sommer wurden Gruppenfahrten zu landschaftlich reizvollen Zielen wie dem Riverside Drive organisiert, wo man zum Mittagessen einkehrte. Die Stadtplaner reagierten auf diese Begeisterung und legten einen Fahrradweg an, der vom Prospect Park bis zum Badeort Coney Island am Atlantik reichte. Er war so beliebt, dass er schon innerhalb eines Monats verbreitert und wegen Überbeanspruchung repariert werden musste.

Die italienische Königin Margherita von Savoyen war dem Fahrrad ebenfalls verfallen. Angeblich fuhr sie ein Rad mit Reifen aus massivem Gold. Königin Amélie von Portugal wiederum wurde von ihrem Mann zum Radfahren ermutigt, der sich Sorgen machte, dass sie zu viel Zeit mit dem Lesen von Büchern über Physik verbrachte. Sie nahm den Zeitvertreib mit Begeisterung auf, wobei ich hoffe, dass sie dennoch weiter Gelegenheit fand, ihrem Interesse an der Wissenschaft nachzugehen. Die Begeisterung der Aristokratie für das Radfahren war auch in China zu spüren. Dort fuhren die Sing-song girls (das chinesische Äquivalent der Geisha), die immer als Erste die neuesten Modetrends aufgriffen, durch die Parks der Städte.

Doch Ende 1896 setzten die Räder der High Society in London, New York und anderswo bereits wieder Staub an. Für sie war der Trend fast so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hatte – sobald der Punkt erreicht war, an dem Fahrräder für die Massen erschwinglich wurden, verlor das Ganze die Exklusivität und damit seinen Reiz für die Oberschicht. Für die breite Masse war das dagegen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Auch die Kirche begann nun, das Radfahren langsam zu akzeptieren. Einige fortschrittliche Geistliche stellten Fahrradständer für die Gemeindemitglieder auf; es gab sogar Fahrradhochzeiten: 1897 heiratete ein italienisches Paar in einer Kirche am Londoner Leicester Square; die ganze Hochzeitsgesellschaft fuhr danach durch die Straßen, inklusive Braut und Bräutigam in ihrer Hochzeitskleidung, die Lenker mit Blumen geschmückt. Die Szene erregte so viel Aufsehen, dass die Polizei anrücken musste, um die Masse an Zuschauern in Schach zu halten. Doch nicht nur die heilige Ehe wurde auf Rädern zelebriert. 1896 berichtete das Lady Cyclist Magazine von einer Taufe, bei der die Amme mit dem Baby auf dem Arm auf einem Tandem mitfuhr, während der Rest der Gesellschaft auf etwa achtzig Fahrrädern folgte.

Auch Flitterwochen per Rad wurden zu einem Trend, oft fuhr das frisch verheiratete Paar auf einem Tandem. Tom und Helen Follett waren ein solches Paar, sie bekamen von einem Onkel ein Rad geschenkt und fuhren damit 1896 von New Orleans nach Washington, D.C., was etwa zwei Monate dauerte. Helen beklagte sich zwar über den schlechten Zustand der Straßen im Süden, war aber vom Leben auf zwei Rädern begeistert und beschrieb es als die »großartigste Erfahrung überhaupt«. Sie fühlte sich frei wie »ein Vogel, der über blumenbedeckte Prärien segelt; man kommt sich vor wie ein Windhund, der einem atemlosen, verängstigten Hasen hinterherspringt; man vergleicht sich sogar mit einem Blitz oder einer sirrenden Kanonenkugel. Man kann verstehen, wie sich Monte Christo fühlen musste, als er auf den Felsen kletterte und erklärte, die Welt gehöre ihm«.

Ein Jahr zuvor feierten in Frankreich die Physikerin Marie Curie und ihr Mann Pierre ihre Hochzeit ebenfalls mit einer Fahrradtour. Die Hochzeit war, wie von Marie gewünscht, sehr schlicht, ohne weißes Kleid, goldene Ringe oder Hochzeitsfrühstück und erst recht ohne religiöse Elemente. Ihre Tochter Ève schrieb in ihrer Biografie über ihre Mutter, dass der einzige Luxus des Paares die beiden »glitzernden« Fahrräder waren, die sie vom Hochzeitsgeld gekauft hatten. Unmittelbar danach, »unter Einsatz von einigen Tausend Pedaltritten und ein paar Francs für eine Dorfunterkunft, fand das junge Paar den Luxus der Einsamkeit, den sie für lange, verzauberte Tage und Nächte miteinander teilten«. Ève schreibt weiter, dass »während dieser glücklichen Tage das engste Band geknüpft wurde, das man sich zwischen Mann und Frau nur vorstellen kann«. Das Radfahren sollte weiter ein fester Bestandteil in Maries Leben bleiben, es war ihre Möglichkeit, sich von ihrer anspruchsvollen Forschungsarbeit zu erholen, für die sie später als erste Frau mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Jeden Sommer erkundeten Pierre und Marie per Rad einen Teil des ländlichen Frankreichs. Auch im achten Monat ihrer Schwangerschaft radelte Marie noch immer: Das Paar fuhr nach Brest und legte dabei dieselben Entfernungen zurück wie sonst auch. Die Reise wurde erst unterbrochen, als die Geburt anstand und Marie nach Paris zurückkehrte.

DIE UNMÖGLICHKEIT, IM DAMENSITZ ZU FAHREN

Bevor das Radfahren Mitte der 1890er-Jahre bei der High Society in Mode kam, mussten Radfahrerinnen wie schon erwähnt oft mit Ablehnung und Missbilligung rechnen. Das reichte von kleineren Belästigungen – oft verknüpft mit dem Hinweis auf Weiblichkeit und Sittlichkeit bzw. deren vermeintlichen Mangel – bis hin zu offener Gewalt.

Die Suffragette und Schriftstellerin Helena Swanwick beschrieb ihre Erfahrungen auf dem Rad in London so: »Die Busfahrer waren sich nicht zu schade, mich mit der Peitsche zu schlagen, und Taxifahrer fanden es lustig, mir von hinten aufzufahren. Einmal wurde ich in einem Slum in Notting Hill an meinem Rock vom Rad gezogen.« Doch sie fuhr unbeirrt weiter, für sie überwogen eindeutig die Vorteile, es war eine Aktivität, die ihr Leben »ungemein bereichert hatte«. Sie und ihr Mann liebten es, von ihrem Haus in Manchester aus mit dem Rad aufs Land zu fahren, und sie tourten auch durch andere Teile Großbritanniens und sogar durch Frankreich. Helena hatte am Girton College in Cambridge studiert, es mag sein, dass sie eins der Vorbilder der berüchtigten Puppe auf dem Fahrrad war.

Auch die Schriftstellerin Evelyn Everett-Green musste feststellen, dass sie durch ihre Fahrt auf dem Rad Taxifahrer zu verärgern schien, die sie regelmäßig als »Flittchen« bezeichneten, und auch manche Frauen nannten sie »ekelhaft«. Ihre Freunde und ihre Familie versuchten, ihr vom Radfahren in London abzuraten, da sie es für »nicht sehr schicklich« hielten. Möglicherweise, so könnte man aus Evelyns Kommentar schließen, änderte sich aber deren Meinung später: »Im April 1895 galt man noch als exzentrisch, weil man Fahrrad fuhr, während schon Ende Juni die Exzentrizität bei denen lag, die nicht fuhren.«

Andere Radfahrpionierinnen sahen sich mit echter körperlicher Gewalt konfrontiert. Lady Dorothea Gibb wurde mit Steinen beworfen, als sie auf ihrem Safety durch York fuhr, aber auch sie ließ sich nicht davon abbringen und ermutigte sogar ihre Tochter, mitzufahren. Emma Eades, angeblich eine der ersten Frauen, die in London Rad fuhr, wurde von Männern wie Frauen ebenfalls mit Steinen beworfen. Als sie auch noch anfing, im Alhambra, einer Musikhalle am Leicester Square, vor Publikum Fahrradtricks vorzuführen, war ihre Familie so beschämt, dass die ganze Angelegenheit einfach totgeschwiegen wurde.

Das Bild der im College in Cambridge eingeschlossenen Studentinnen, draußen der grölende Männermob, ist eine gute Analogie dafür, wie die Geschlechternormen im 19. Jahrhundert konstruiert waren. Männer und Frauen hatte in getrennten Sphären zu existieren, Frauen sollten zu Hause bleiben und sich um ihre Familien kümmern, anstatt sich für alle sichtbar herumzutreiben; in dieser Rolle, in der sie weder über politische Macht noch wirkliche Bewegungsfreiheit verfügten, waren Frauen viel leichter zu kontrollieren, sie waren praktisch Gefangene in ihren eigenen Häusern. Zudem wurde ihnen als dem »schwachen Geschlecht« gesagt, dass sie einen völligen Zusammenbruch riskierten, sollten sie sich geistig oder körperlich zu sehr anstrengen. Vor dem Gesetz gehörten sie, solange sie ledig waren, ihren Vätern, und wenn sie heirateten, mussten sie ihren Besitz und ihren Körper dem Ehemann überlassen, ebenso wie ihren Lohn, falls sie arbeiteten. Die Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens, wie Arbeit, Politik und Bildung, waren eine reine Männerdomäne. Es war eine Zeit, in der eine Frau Unruhe stiften konnte, indem sie einfach allein auf die Straße ging; Frauen, die das taten, riskierten, wegen Prostitution verhaftet zu werden. Mit ihren neuen Fahrrädern entkamen Frauen dem häuslichen Gefängnis und nahmen sichtbar Platz auf der Straße ein – im Geltungsbereich der Männer.

Das Zeigen des eigenen Körpers und der Umgang mit diesem wurde ebenfalls eingeschränkt. Frauen, die »anständig« erzogen worden waren, verbargen ihre Figur mit langen Röcken und Unterröcken und hielten sich so oft wie möglich im Haus auf. Während es für Frauen aus der Arbeiterklasse akzeptabel war, sich zu schinden und zu schuften, galten die Töchter der feinen Gesellschaft als zu fragil und kostbar, um ins Schwitzen zu kommen. In Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil (1813) ist die erzkonservative Caroline Bingley empört darüber, dass Elizabeth Bennet zu Fuß fünf Kilometer ins nahe gelegene Netherfield geht, um ihre kranke Schwester zu pflegen, und hält sie für eine Ausgestoßene, weil sie allein und in schlammverdreckten Röcken unterwegs ist.

Als körperliche Aktivität vor aller Augen musste das Radfahren mit diesem Kodex von Weiblichkeit zwangsläufig in Konflikt geraten. Bevor es das Safety gab, waren Frauen aus den wohlhabenden Klassen, wenn sie überhaupt Sport treiben wollten, angehalten, dabei vornehm und »damenhaft« zu sein. Krocket, Bogenschießen, Golf oder Rasentennis galten als zulässig, weil diese Aktivitäten – abseits der neugierigen Blicke – hinter Mauern oder in privaten Gärten stattfanden. Geschwommen wurde bis in die 1920er-Jahre nach Geschlechtern getrennt; und obwohl damals die weibliche Badekleidung mit ihren knielangen Wollbadekleidern, die über Pumphosen und schwarzen Strümpfen getragen wurden (nun wahrlich kein Outfit, mit dem man mal eben ein paar Bahnen zieht), eher einem Burkini als einem Bikini ähnelte, galt der Anblick einer Frau in Badekleidung für die vornehme Gesellschaft noch immer als zu gewagt. Mitte der 1890er-Jahre kamen die ersten Frauenfußballspiele auf, doch sie wurden aufgrund von Protesten schnell wieder eingestellt (und erst im Ersten Weltkrieg wieder aufgenommen, wo sie sich dann großer Beliebtheit erfreuten).

Natürlich gab es Frauen, die trotz dieser restriktiven Vorstellungen großartige Leistungen vollbrachten – etwa die Besteigung von Bergen und Gletschern in den Alpen –, aber sie waren selten. Helena Swanwick und ihresgleichen übten Widerstand gegen die Regeln aus, die sie eindämmern und kontrollieren sollten. Sie erkämpften sich ihren Platz auf der Straße und bewiesen dabei, dass sie durchaus funktionstüchtige Beine besaßen. Für viele Viktorianer*innen waren sie wilde, gefährliche Frauen und eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Viele waren der Meinung, man müsse sie überwachen lassen, und die reißerischen Geschichten in den Lokalzeitungen über sie taten ihr Übriges.

Von der Komponistin Ethel Smyth, von der zahlreiche Orchesterwerke und Opern stammen, erfahren wir, dass die Londoner Zeitungen der frühen 1890er-Jahren voll von Bildern »wilder Frauen in ihrem unscheinbaren Pionierlook« waren, die auf Fahrrädern fuhren. Smyth, die später die Suffragettenhymne The March of the Women komponieren und zwei Monate im Holloway-Gefängnis verbringen sollte, weil sie das Fenster eines Abgeordneten eingeworfen hatte, fühlte sich natürlich zu diesen unangepassten und unabhängigen Frauen hingezogen. Von ihrer Mutter ermutigt, beschloss sie sofort, sich ein Fahrrad zu kaufen. Die anderen Mitglieder ihrer Familie sagten ihr zwar, dies sei eine »unanständige« Tätigkeit, ungeeignet für »gesittete« Frauen, doch ihre Warnungen stießen auf taube Ohren. Warum sollten Männer den ganzen Spaß für sich alleine haben?

Nun besteht zwischen dem Interesse am Frauenwahlrecht und dem Radfahren natürlich kein notwendiger Zusammenhang; dennoch gibt es Hinweise darauf, dass der Typ Frau, der sich von der Unabhängigkeit und Aufregung, die ein Fahrrad bietet, angezogen fühlte, auch ein mehr als nur flüchtiges Interesse an der Gleichberechtigung der Geschlechter hatte. Kate Sheppard etwa war ein leuchtendes Beispiel für eine solche New Woman, ein Begriff, der 1894 von der Schriftstellerin Sarah Grand in einem Essay geprägt wurde. Als prominente neuseeländische Frauenrechtlerin, deren Arbeit entscheidend dazu beitrug, dass das Land 1893 als erstes das allgemeine Wahlrecht einführte, fand Kate Sheppard auch die Zeit, den ersten Frauen-Radsportclub zu gründen.

Diese Neuen Frauen wollten eine Ausbildung und das Recht auf eine Karriere, manche wollten sogar das Wahlrecht – kurzum, sie wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie waren darin nicht die Ersten, aber es war eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, und jetzt entwickelte sich eine Bewegung, die für Selbstbestimmung, Freiheit und Veränderung warb und nicht mehr aufzuhalten war. Kein Wunder, dass die Bewegung von der Presse mit dem Radfahren in Verbindung gebracht wurde. Und auch die Radfahr-Puppe vor dem Senat der Uni Cambridge verwundert uns jetzt nicht mehr: In den Augen des Mobs war eine Rad fahrende Frau eine ebenso große Bedrohung für die etablierte Ordnung wie eine, die in Cambridge studiert hatte.

Im Jahr 1896 schrieb das Munsey’s Magazine, dass das Fahrrad für Männer »lediglich ein neues Spielzeug« sei, für Frauen aber »ein Ross, auf dem sie in eine neue Welt reiten«. Auch die amerikanische Frauenrechtlerin Susan B. Anthony bezeichnete das Fahrrad als »Freiheitsmaschine«: »Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Frau auf einem Fahrrad vorbeifahren sehe. In dem Moment, in dem sie sich auf den Sattel setzt, strahlt sie ein Gefühl von Selbstvertrauen und Unabhängigkeit aus; und schon fliegt sie an mir vorbei: Ein Bild ungehemmter Weiblichkeit.« Und die Suffragette und Schriftstellerin Elizabeth Haldane forderte im Namen der Frauen, deren Leben durch das Fahrrad verändert worden war, dem Erfinder des RoverSafety ein öffentliches Denkmal zu errichten. Aber wie wir gesehen haben, waren nicht alle von den neuen Freiheiten der Frauen so begeistert.

RUFT EINEN ARZT!

Es ist kaum verwunderlich, dass das Radfahren in einer Zeit, in der das Patriarchat versuchte, den weiblichen Körper weitgehend zu kontrollieren, in einen Strudel aus intensiven Debatten, Pseudowissenschaften und Fehlinformationen geriet. Wer konnte schon wissen, welche moralisch verwerflichen Dinge Frauen in der freien Natur wohl anstellen würden, sobald sie sich der wachsamen Blicke ihrer Familien und Vormünder entledigt hatten?

In den USA etwa war sich die Women’s Rescue League sicher, dass das Radfahren einen negativen moralischen Einfluss auf seine weiblichen Anhängerinnen haben würde. Die Anführerin der Liga, Charlotte Smith, reichte beim Kongress eine Petition ein, um ein Verbot zu erwirken. Sie verurteilte den Radsport als »Vorschub des Teufels«, der, wenn man ihn weiter zuließe, zum moralischen und religiösen Niedergang führen würde und »die Zahl der leichtfertigen Mädchen immer größer werden lässt, die schließlich in die Armee der ausgestoßenen Frauen der Vereinigten Staaten abdriften werden«. Mit anderen Worten, es würde anständige Frauen zu Prostituierten machen – und diese Ansicht war weit verbreitet.2

Seit Jahrhunderten waren Frauen auf Pferden geritten, was war also nun an dem Tausch vier Beine gegen zwei Räder so kontrovers? Es hing ganz einfach mit der Art und Weise zusammen, wie man auf dem jeweiligen Transportmittel saß. Von einer Frau auf einem Pferderücken wurde erwartet, dass sie im Damensitz ritt (es brauchte einen Weltkrieg, um diese Tradition zu beenden); dabei wurden beide Beine sittsam auf eine Seite drapiert, verdeckt von langen Röcken. Aber lange Röcke waren auf einem Fahrrad unpraktisch, und der Damensitz war einfach keine Option. Diejenigen, die der prüden und fehlgeleiteten Vorstellung anhingen, dass der bloße Akt, mit gespreizten Beinen auf einem Sattel zu sitzen, sei es auf einem Fahrrad oder einem Pferd, für eine Frau ein offenkundig sexuelles Verhalten darstelle, sahen darin auch eine Gefahr sowohl für die Moral einer Frau als auch für ihre Fortpflanzungsorgane.

Einige Männer – und auch einige Frauen –, die sich für Mediziner*innen hielten (ich verwende den Begriff sehr weit gefasst; man muss bedenken, dass manche Ärzte damals auch glaubten, dass das Fahren in schnellen Dampfzügen Hirnschäden verursachen könnte), waren davon überzeugt, die Wissenschaft sei auf ihrer Seite. Dr. Robert Dickinson, ein amerikanischer Gynäkologe, war sich sicher, dass Radfahrerinnen ihre Sättel extra so einrichteten, dass sie »eine ständige Reibung der Klitoris und der Schamlippen erzeugten«, dass »der Druck durch das Bücken nach vorne stark erhöht würde und die Wärme, die durch die kräftige Bewegung erzeugt wird, das Gefühl noch verstärken könnte«. Ich denke, das sagt mehr über den Geisteszustand von Dr. Dickinson aus als alles andere. Er lag überhaupt in vielen Dingen falsch – nicht zuletzt in seiner Befürwortung der Eugenik und der Meinung, dass homosexuelle Frauen eine Bedrohung für die Gesellschaft seien; er widmete einen großen Teil seiner Karriere dem Versuch, sie zu »heilen«.

Andere behaupteten, dass Radfahren zu Promiskuität führe – ein Irrglaube, der sich bis heute in konservativeren Kulturkreisen hält und vielleicht auch erklärt, warum Frauen selbst in vermeintlich liberalen Ländern berichten, beim Radfahren öfter sexuellen Belästigungen ausgesetzt zu sein als beim Gehen.

Die viktorianischen Hersteller machten sich die Kontroverse zunutze, indem sie neue Arten von Sätteln produzierten, die angeblich eine sexuelle Stimulation verhinderten. Die meisten Modelle, die als anatomisch oder hygienisch