Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bierselig genießt der einstige Clown Jacobus Kubisch seinen Ruhestand. Bis sich ein Unbekannter seiner Biografie bemächtigt und damit hausieren geht. Warum nicht? Schließlich hat Kubisch einst Courage gegen die Obrigkeit bewiesen, war ein Mann des offenen Wortes und kann mit einem Gefängnisaufenthalt aufwarten. Und das kann nun wirklich nicht jeder. Kubisch fühlt sich geschmeichelt, glaubt sogar an sein Comeback. Als mysteriöse Dinge geschehen, mischt sich Argwohn in seine Euphorie. Die Wahrheit ist fantastischer, aber auch ernüchternder als vorstellbar. Eine unernste Tragödie, ein Märchen voller Realität, gewürzt mit etwas Irrsinn und dem unvermeidlichen Ernst des Lebens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Dieses Werk wurde vermittelt durch literarische Agentur Antas Bindermann Listau

Dank für Anstiftung, Beihilfe und Kumpanei an Krista Maria Schädlich, Doris Liebermann, an meine Schwester Husl sowie an alle, die mich ermunterten weiterzumachen.

Dank auch dem Verlag mit der Eule, der zu Recht und eindringlich vor zahlreichen Regelverstößen gegen die deutsche Grammatik warnte, vor ungehöriger Vermischung der Zeitebenen, schludrigem Umgang mit dem Konjunktiv, schnodderiger Ausdrucksweise oder dem inflationären Gebrauch von »sowas«, auch vor übertriebenem Hang zum Kalauer, haarsträubender Verballhornung topographischer und anderer Begriffe, besonders vor diversen inhaltlichen Kapriolen und strukturellem Firlefanz, den Text am Ende dennoch druckte. Einem Starrkopf ist manchmal einfach nicht zu helfen.

ISBN E-Book 978-3-359-50069-8ISBN Buch 978-3-359-01736-3

© 2017 Eulenspiegel Verlag, Berlin

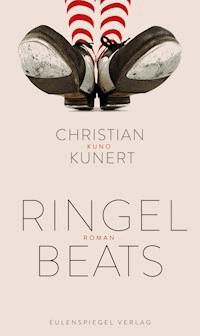

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlinunter Verwendung eines Motivs von Fotolia/sashkalenka

Die Bücher des Eulenspiegel Verlags erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel.com

Inhalt

Vorausschickung

Wichtige Mitwirkende

Die Stadt der Witwen

Der erste Entblößer

Kubisch

Der Boss der bösen Besenbuben

Mathilde

Ein Komiker

Das Ende der Welt

Die Villa

Rübhügel

Baustoffversorgung

Leuchte

Das Kaminzimmer

Froschbart

Tag zwei

Straßenleben

Herrenstein

Post

Gwarg

Wer ist Fährtendieb?

Beri

Der Festakt

Null Null Sieben

Die Rübhügel-Begegnung

Irrlichter

Die Botschaft des Grabes

Wie geht’s, Cobu?

Das Wesen

Tag drei

Das Erbe des Wolfes

Der Gehetzte

Das Teufelshorn

Der Einbrecher

Der Patient

Eines Nachts

Nachreichung

That is, you can’t, you know, tune in

But it’s all right

That is, I think it’s not too bad

John Lennon

Vorausschickung

Er erinnerte mich an einen, den ich gar nicht kenne, der mir gleichwohl ein guter Freund ist, seit ich denken kann. Das kommt von seinen Geschichten, die mich nicht loslassen, die mir mehr bedeuten als alles, was ich an Literatur so intus hab, auch wenn ich von ihm selbst nie eine hörte. Kaum ein Tag meiner Kindheit verging, ohne dass mein Vater, die toten Augen in irgendeine Ferne gerichtet, eine davon erzählte, eine »Hannes-Geschichte«, wie wir sie nannten. Sie hatten den Schützengraben geteilt, er und dieser Hannes, wie andere Tisch und Bett teilen. Hannes glaubte, solange er Geschichten erzählt, könne ihm der Krieg nichts anhaben. Geschichten bekommen keinen Typhus, kein Gas kann ihnen den Atem nehmen, keine Granate sie in Stücke reißen. Sind sie erst mal lebendig, sind sie nicht totzukriegen. Er dürfte nur nie aufhören, welche zu erzählen, dann würden seine Geschichten ihn in einen Mantel aus Unsterblichkeit hüllen.

Und so erzählte er Geschichten. Pausenlos. Selbst wenn ringsum die Schlacht tobte, erzählte er Geschichten. In der Erinnerung meines Vaters saß er dabei einmal gar aufrecht am Rand des Schützengrabens, dezent gestikulierend, nicht bemüht, den Lärm zu übertönen. Den Kameraden widerfuhr Schreckliches, meinem Vater riss es die halbe Stirn weg. Hannes war der Einzige, der heil aus dem Krieg kam. Er machte in Überseehandel. Es lief gut. Aber Geschichten erzählte er keine mehr. Eine simple Grippe – das war’s dann.

Nun bekam auch ich es mit einem zu tun, der Geschichten erzählte, als ginge es um sein Leben. Allerdings sah der ganz anders aus, als ich mir Hannes immer vorgestellt hatte. Von Gestalt alles andere als ein Asket, saß er auch nie im Schneidersitz. Schon gar nicht hatte er diesen wässrig blauen Blick, der in Sphären dringt, von denen unsereinem nicht mal schwant, dass es sie überhaupt gibt.

Reden gehört hab ich ihn zwanzig Stunden oder zweihundert – das krieg ich nicht mehr zusammen. Man musste den Eindruck gewinnen, dass er zu den Leuten gehört, die nie fertig werden mit erzählen. Einzig wie er bisweilen unvermittelt zum Fenster stürmte und unverständliches Zeug hinausrief, machte, dass man sich nicht einer Puppe gegenüber glaubte, bei der nur die Kinnlade beweglich ist. Die allerdings permanent.

Nur dass sich hier niemand wundert – ich jobbte bei Zimmerleuten. Wir hatten zu tun in der Klapse. Der gesamte Gemeinschaftsbereich wurde trocken ausgebaut, inklusive Fußboden und Decke, und wir waren nur zu dritt. Schon mal gemacht, Trockenausbau? Estrichelemente verlegen, Unterkonstruktionen hochziehen für die Wände, dann die schweren Platten anschrauben und verfugen, ohne dass es Rillen gibt oder Huckel oder irgendwas nicht in der Flucht ist – ich kann’s inzwischen, aber es ist die Härte, wir mussten verdammt konzentriert arbeiten. Um das Palaver eines Verrückten kann man sich da nicht kümmern. Da hilft nur abschalten.

Doch genau das gelang mir nicht umfassend genug. Und so kommt es, dass in den diversen verstaubten Kammern meines Hirns seine Geschichten von der Decke hängen wie kleine Bälle an Gummibändern, die auf und nieder tanzen bei der geringsten Bewegung und so, mal dieser, mal jener, kurz in das einfallende Licht eintauchen. Versuche, hinter den Sinn ihrer Choreografie zu kommen, kosteten mich einen Haufen Zeit. Bald war ich kaum mehr mit was anderem beschäftigt. Um mich herum wurde es einsam. Aber ich kriegte den Honig nicht vom Finger. Vor allem: Mit wem hatte ich es da zu tun gehabt? Wer war dieser Verrückte, der nicht müde wurde zu beteuern, er sei der, von dem alle Welt wusste, dass er ein paar Tage zuvor in seinem Auto verbrannt war?

Schreib auf, was er erzählt hat, das entrümpelt das Hirn, rieten mir Freunde, wohl in der Absicht, mich eine Weile loszuwerden, weniger, weil sie mir den nötigen Eifer zugetraut hätten. Wissen Sie, was das für ein Stress ist, aufschreiben? Da meine ich jetzt nicht den Einkaufszettel. Das ist schon schlimm genug. Aber von der Decke hängende Geschichten eines Irren?

Kann sein, dass sie bald Grund haben werden, sich zu wundern, meine Freunde. Um es klar zu sagen: Ich riss mich am Riemen. Sammelte, sortierte, formulierte. Schrieb auf, schmiss weg, kramte wieder hervor und schmiss wieder weg. Und das Ganze von vorn. Machte mich auf die Socken, Orte zu suchen, wie er sie beschrieben hatte, um von ihnen Signale zu empfangen, die mir helfen könnten, Ordnung in die chaotische Gymnastik meiner Gummibälle zu bringen. Dreimal Wladiwostok und zurück, dann hatte ich sie gefunden. Es gelang mir sogar, eine am Rande des Geschehens Beteiligte ausfindig zu machen, deren Name in keinerlei Adressverzeichnis zu finden war, indem ich am Grab ihres Mannes, das einen sehr gepflegten Eindruck machte, mithin regelmäßig besucht zu werden schien, volle vier Tage auf sie wartete: Frau Ursula Wencke, verwitwete Rübhügel. Ihre anfängliche Reserviertheit wich, auch dank meiner seriösen Ausstrahlung, schon bald der ortstypischen Schwatzlust, problematisch bei Termindruck, hilfreich indes bei lückenhafter Faktenlage wie in meinem Falle. Die wichtigste Frage allerdings hat auch sie mir nicht beantworten können: Was, in aller Welt, hab ich am Hut mit diesem Spinner? Warum will er mir nicht aus dem Kopf? Nun, ich hoffe, beim Schreiben find ich’s endlich raus. Freilich kann ich nicht garantieren, dass alles stimmt, was ich erzähle. Aber wer kann das schon.

Wichtige Mitwirkende in der Reihenfolge ihres Auftritts

Jacobus »Cobu« Kubisch Brettlkünstler in Frührente

Annerose Winter genannt Nero, seine Frau

Heinrich Klempnermeister, samt Tochter Luise

Thronreiter Kubischs Grundstücksnachbar

Mathilde Kubischs Mutter

Dr. Bernhard Berger Kubischs Vater

Dr. Resch Mailschreiber

Fährtendieb ein Unbekannter

Sethus Groschenberg ein Urahn vom Fährtendieb

Beri bürgerl. Bernd Ringel, Kubischs Schulfreund

Reinhard Rübhügel Kulturrat bei der Stadt

Ursula Rübhügel Kosename Ulla, seine Frau

Olaf Björnsson schwedischer Bauunternehmer

Erwin Wencke Baustoffversorger

Leuchte einst Laternenmann, später Transportarbeiter, getauft Siegfried Hermann

Froschbart Untersuchungsrichter

Herrenstein ein Phantom

Oppendorf Karl Friedrich, Deutschlehrer

Null Null Sieben Sicherheitsbeamter

Ottokar Hermann Leuchtes Vater

Theo Hermann Leuchtes Onkel und Ziehvater

Ferner: der Volksmund, die Götter, die Russen, die Amis, der Kaiser, der Führer, der Feind. Die Regierung, die Polizei, der Geheimdienst und die Freiwillige Feuerwehr Bornewitz

Die Stadt der Witwen

Der zweite Entblößer scheute unüblicherweise das Licht. Er verging sich an der Nacht, und das ausgerechnet in der Schlippe, einem in aller Unschuld wild gewachsenen Pfad aus Zeiten, als hier alles noch Wald war. Die Schlippe bekam durch ihn den Ruf eines verruchten Terrains, den sie nicht verdient hat, der ihr aber bis heute anhängt. Nach landläufiger Meinung hätten für so einen die Mädchen auf ihrem Heimweg von der Schule von Interesse sein müssen. Oder die schönen, jungen Witwen, flotte kleine Hüte mit schwarzer Spitze auf der Dauerwelle, die hier lang eilten, ihre mageren Einkäufe rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit heimzutragen. Aber der war wohl nicht ganz normal. Man konnte nur den Kopf schütteln. Ein normaler Mensch entblößt doch sein Geschlecht nicht im Dunkeln, wenn er will, dass es gesehen wird. Der musste sich nicht wundern, wenn er nur als ein Abbild der Unwirklichkeit wahrgenommen wurde. Wie ein Yeti der Nacht, zwar Eindrücke hinterlassend, aber nie richtig von jemandem gesehen. Trotzdem war das ganze Viertel in Erregung, und wer durch die Schlippe ging, glaubte, den Atem der Unzucht im Nacken zu spüren.

Im Roswitha-Stift, dem Kindergarten der Erbarmenskirche, übte sich Schwester Judith in Sexualkunde, ein Vierteljahrhundert bevor sowas offiziell in die Lehrpläne Einzug hielt. Da saßen sie alle im Kreis, eingezwängt in Leibchen mit Strumpfhaltern, Jungs wie Mädchen, die süße Annerose Winter, der freche Jacobus, die Mechthild mit der großen Klappe, der Bernd, der lange Diethold und wie sie alle hießen, auch die dralle Trude, Tochter vom Fleischermeister Poschmann, mit ihrem Bruder Frieder, der noch drei Jahre Zeit hat, bis er, äußerlich einem der väterlichen Presssäcke ähnelnd, von den anderen »Wiesel« gerufen werden wird. Und allesamt machten sie Augen wie in der Geisterbahn. Auch Luise.

»Wir wollen jetzt also alle nicht mehr durch die Schlippe gehen, habt ihr das verstanden?«, fragte Schwester Judith die Runde.

»Ja-haah!«

»Fein. Und wo gehen wir lang, wenn wir nicht mehr durch die Schlippe gehen wollen?«

»Die Lilienstraße!«

»Richtig. Da habt ihr fein aufgepasst.«

»Und warum dürfen wir nicht mehr durch die Schlippe, Schwester Judith?«

»Das hab ich euch doch eben erklärt.«

»Da ist der Entblößer«, kicherte Trude hinter vorgehaltener Hand.

»Dieses Wort will ich aber nicht noch einmal hören, Gertrude! Ich habe gesagt, da ist ein Böser.«

»Was is’n ein Entblößer, Schwester Judith?«

»Wir wollen dieses Wort nicht mehr in den Mund nehmen! Ein …, also, das ist ein … altes Ferkel. Der hat keine Unterhöschen an. Da gibt’s gar nichts zu lachen. Wenn ihr den seht, guckt ihr nicht hin, verstanden?«

»Wenn wir den sehen, ham wir doch schon hingeguckt.«

»Guckt ihr wieder weg, meine ich.«

»Wir wissen aber nicht, von was wir weggucken solln, wenn wir nicht wissen, wie’s aussieht.«

»Mantel an und nichts drunter. Und jetzt is’ gut«, hoffte Schwester Judith.

»Und woher solln wir wissen, ob der was drunter hat, wenn er ’n Mantel anhat?«

»Weil der euch das zeigt.«

»Aber wenn wir nicht hingucken dürfen?«

»Das muss nu ooch noch sin!«, schimpften die Putzfrauen, die Fäuste zum Zeichen der Entrüstung in die Hüften gestemmt, wenn sie sich wie zufällig jeden Tag vorm Friseurladen Ecke Rosendamm trafen, um Dampf abzulassen: Immer wir! Erst dieser Krieg, der uns die Männer nahm, dann der Hunger und nicht wissen, wo wohnen und wie die Kinder durchbringen, dazu die Leere im Bett und die Sehnsucht im Herzen. Und jetzt? Da taucht schon mal ein Mann auf, da isses ’n Perverser!

Über der Tür des Friseurs ragte ein rostiges Eisengestell in die Kreuzung, daran aufgehängt ein silberner Teller. Der hatte die Bombennächte wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden und schepperte wie eh fröhlich in jedem Wind. Sein Geklapper hatte schon den Jubel der Kaiserlichen begleitet, den Lärm, den die Revolution neunzehnachtzehn machte, das Stiefeln der SA, eine Spalierfahrt des Führers inklusive, den Einmarsch der Amerikaner fünfundvierzig wie die Übergabe der Stadt an die Russen, auch die schneidigen Fanfarenzüge der neuen Herrschaft, die nun schon über zehn Jahre die Geschicke des Landes bestimmte, ohne dass jemand sie groß darum gebeten hatte. Jetzt wurde er Zeuge einer Verschwörung. Die Putzfrauen vor dem Treppchen, das hinauf zum Friseurladen führte, planten die Selbstverteidigung.

Eines Nachts belagerten sie, jede bewaffnet mit einem Blecheimer, die Schlippe, um den Entblößer zu stellen. Die Taktik sah vor, fürchterlich mit den Henkeln zu klappern, sobald man einer männlichen Gestalt im Mantel gewahr würde und, deren Schockstarre nutzend, nachzusehen, ob sie was drunter hat. Es war eine schafskalte Juninacht. Und es gab genug Grund sich vorzustellen, wie es wäre, jetzt eine heiße Brühe zu schlürfen. Am besten in Herdnähe. Aber die Damen waren eisern. Sie hielten durch bis zur Morgendämmerung, die ihre Aktion allerdings mit Erfolglosigkeit krönte.

Etliche andere, die meinten, es besser zu können, schlugen sich in der Folge lauere Nächte um die Ohren. Trotzdem wollte es keinem gelingen, das Fleisch des Entblößers zu beschauen. Allein zwei Knaben, in Manier unerschrockener Kinderbuchhelden, schafften das eines Nachts. Sie berichteten davon aber erst etliche Zeit später im Zusammenhang mit dem Fund einer männlichen Leiche, deren Identität nie geklärt werden konnte.

Der Name »Schlippe« hat seinen Ursprung sicher im Verb »schlüpfen«. Aber der Volksmund in dem Teil des Erdkreises, von dem hier die Rede ist, hält von beidem nicht viel. Klänge wie Doppel-p oder »pf« sind ihm suspekt. Disharmonisch, irgendwie unrein. Da schüttelt’s ihn. Er singt die Melodie, die ihm passt. »Strümpfe« zum Beispiel kennt er nur aus der Schriftsprache. Phonetisch trägt er Schdrimbä. Folgerichtig ist das, was er seiner Liebsten abstreift, auch kein Schlüpfer, sondern ein Schlübber. (Er streift ihn auch nicht ab, er »zerrd’n runder«. Aber das nur nebenbei.) Und »Schlippe« – tja, das hat einer aufs Straßenschild geschrieben aus Nullahnungsdorf. Im wirklichen Leben heißt das Ding »Schlibbe«.

Für einen, der was vorzuzeigen hat, war die Schlippe der ideale Ort. Er brauchte sich nur in den Weg zu stellen und die Arme auszubreiten, schon herrschte er über ein Theater ohne Seitenausgänge. Zur Linken erstreckten sich die Villengärten der Lilienstraße mit ihren protzigen Einfriedungen, deren schmiedeeiserne Gitterstäbe in die Höhe ragten, als wären sie dafür da, den Himmel aufzuspießen, falls er einmal herabstürzen sollte. Auf der anderen Seite schnauften die Dampfloks den aufgeschütteten Bahndamm hinauf, verborgen hinter wildwüchsigem Strauchwerk und Gehölz. Ihre eisernen Lungen rasselten und pfiffen wie schwindsüchtig, bis sie endlich das stolze Viadukt erreicht hatten, das die Hauptstraße quert und sich dann in mächtigen, ziegelgemauerten Bögen, wie Stapfen eines Riesen, bis zum zentralen Bahnhof fortsetzt. Dann hatten sie es nicht mehr weit und tröteten ausgelassen wie junge Elefanten, während die Kinder unten auf der Straße mit großen Augen die angehängten Güterwaggons zählten und träumten, sie wären voller Lakritz und Himbeerbonbons.

Als noch zu Kaisers Zeiten eine weitere Bahnlinie gebaut wurde, parallel zur alten, schüttete man den Damm dafür derart auf, dass er zur Hälfte unter die alten Bögen reichte. Seine Schrägen waren mit Steinen gepflastert und mit Mörtel verfugt. Entlang des Fundaments breitete sich bald Grünzeug aus, dichtes Geäst wuchs in die Höhe und machte aus dem Damm einen geheimnisvollen Ort. Aus seinem Inneren drangen sagenhafte, manchmal auch haarsträubende Geschichten. Beherbergte er ein teufelswildes Untier? Diente er als Raubgutversteck? Man sah am besten geradeaus, wenn man dort vorbeilief. Es ging das Gerücht von einer schmalen, schmiedeeisernen Gittertür, durch die hineinzugelangen wäre. Niemals jedoch habe ein Mensch sie zu durchschreiten gewagt, es wisse auch gar niemand so recht, wo sie sich befindet, noch weniger, wer den Schlüssel besitzt. Kaum vorstellbar, dass dieses Türchen und sein finsteres Dahinter unter den Kindern der Witwenstadt nicht gleichermaßen für Bangemachen wie atemberaubende Aufschneidereien hat herhalten müssen.

Kurz vor Ende des Krieges besetzten amerikanische Soldaten die Stadt. Als sie nach versprengten Einzelkämpfern suchten, entdeckten sie es, das Türchen, verborgen hinter einem gewaltigen Dornengestrüpp. Es war nicht verschlossen. Sie postierten eine Wache.

Im Morgengrauen des nächsten Tages rollten sie wieder an. Wie ein Überfallkommando. Schienen es irgendwie eilig zu haben. Ihre riesigen Transporter waren im Halbkreis aufgestellt. So konnte niemand sehen, was sie gefunden hatten, ob sie etwas hinaus- oder hineintrugen oder beides oder keines von beidem. Wurde ihnen jemand zu neugierig, riefen sie »Äweh, äweh!« und machten eine Handbewegung, als wären Krümel vom Tisch zu wischen. All das nährte Gerüchte von grausigen Funden, von Dolch und Degen, an denen noch Blut klebt, daneben Ratten, gierig nagend an den Knochen der Gemeuchelten. Bevor sie wieder abrückten, mauerten die GIs den Eingang zu, das eiserne Türchen ließen sie mitgehen. Dass sie einen Menschen mit eingemauert hatten, blieb unbemerkt. Einer mehr oder weniger – es gibt Zeiten, wo es nicht so drauf ankommt. Bald war wieder Dornenhecke über alles gewachsen, es wurde Sommer, die Menschen dankten Gott für den Frieden, und die Amerikaner übergaben das Kommando über die Stadt, wie es die alliierten Staatschefs lange zuvor vereinbart hatten, den Russen. (Ob Gott auch dafür gedankt wurde, ist nicht überliefert.)

Der erste Entblößer

Im Herbst dieses unvergleichlichen Jahres war es, dass schon mal ein Entblößer Hinsehen erregt hatte. Er geisterte durch die Unterhaltungen der Erwachsenen, bis der böse Mann aus der Schlippe ihn gut zehn Jahre später daraus verdrängte. Ein Stück weiter oben war das gewesen, im Park der Nordstadt. Der hatte ’ne seifendramatische Ader, der Typ. Verkroch sich in den Laubhaufen am Wegesrand und harrte dort aus, bis ihm der rechte Zeitpunkt gekommen schien. Dann sprang er, wild Blätter aufwirbelnd, hervor. Sein dunkler Umhang gab ihm dabei etwas Priesterliches, und wenn er die Arme ausbreitete, um seine libidinösen Requisiten für Blicke freizumachen, konnte man meinen, er habe sich der falschen Passion hingegeben. Die Vorführung dauerte nur Sekunden. Dann trat er, seine Pose beibehaltend, schrittchenweise zurück. Das zu Boden schwebende Laub bildete dabei einen Vorhang, der sich hinter ihm schloss. War die Luft wieder durchsichtig, war der Entblößer verschwunden. Und wer es gesehen hatte, dem war eher nach Beifall zumute als nach Entsetzen.

So kurz nach dem Krieg war das Viertel vornehmlich von Damen, alten Frauen und Fräuleins bewohnt. Männer sah man hier seltener als Sternschnuppen. Und wenn, dann schleppten sie sich einbeinig auf Krücken durch die Straßen, das leere Hosenbein hochgekrempelt und fixiert, damit es sich nicht selbständig machte und groteske Tänze vollführte. Andere waren grausig anzusehen mit ihren zerfetzten, frisch vernarbten Gesich-tern.

Nicht allzu lang hin gab es aber auch wieder ganz gewöhnliche Männer. Weiß der Himmel, wo sie herkamen. Jedenfalls gab es wieder Besoffene, Prügeleien und geschwängerte Frauen. Wie im Lied vom armen Kuckuck, den der junge Jägersmann schoss: Und als ein Jahr vergangen war, sim-sala-bim-bam-ba, da war er wieder da, der Kuckuck.

Man könnte annehmen, nach diesem Krieg, der sich durchs Land gefressen hatte wie ein nimmersatter Wolf, wäre nirgendwo für etwas anderes Platz gewesen als für Entsetzen und Trauer. Aber so verhält sich das nicht mit der Natur. Nichts gesehen schienen die Sterne zu haben, nichts gehört die Spatzen. Gelassen nahmen Laubgehölze und Wildkräuter Besitz von den Resten der Häuser, deren Statik berechnet worden war, bevor »Bomberverbände« und »Feuerwalze« Worte des Jahres wurden. Das Leben forderte sein Recht zurück auf Lachen, Lust und Neugier. Was Wunder, dass der Park sich füllte mit ereignishungrigen Augen. Frauen, die von der Polizei befragt wurden, beschrieben den Entblößer übereinstimmend als eine sehr männliche Erscheinung, gutaussehend, mit jugendlicher Haut und schwarzen Löckchen. Sein Gesicht indes konnte keine beschreiben.

Ein polizeilicher Lautsprecherwagen näselte durch die Straßen. Wer den »Exebidschonistn« fange oder Hinweise geben könne, wie er zu fangen sei, dem eröffnete er Aussicht auf eine Sonderration Margarine. Vielleicht war es derselbe Wagen, vielleicht sogar derselbe Sprecher, der noch vor wenigen Monaten seine Volksgenossen aufgerufen hatte, kochendes Wasser bereitzuhalten, um es dem Feind auf den Kopf zu schütten, falls der Anstalten machen sollte, dem Führer diese schöne deutsche Stadt zu entreißen.

Nanu, hatten da die Leute gestaunt. Eben noch V2 und Messerschmitt, jetzt kochend Wasser? Und wie viel kochendes Wasser braucht man, einen Soldaten zu brühen? Haben wir überhaupt so einen großen Topf, Elfi?

Aber wie sollen wir den heiß kriegen? Es gibt schon lange keinen Brennstoff mehr in dieser schönen, ausgebrannten deutschen Stadt.

Wir könnten den Kleiderschrank verheizen.

Aber ist es da nicht besser, Walter, wir werfen ihn wie er ist auf den Feind? Stell dir vor, du hast den Schrank gehackt und verheizt, das Wasser kocht, du wuchtest den schweren, heißen Topf aufs Fensterbrett und schaust nach unten, und da ist gar kein Feind. Und dann stehst du da und wartest und wartest, und bis endlich einer kommt, ist das Wasser wieder kalt.

Hast recht, Elfi. Unser Kochtopf hat ja auch nicht Kimme und Korn. Wenn wir nicht richtig treffen, wird der Feind bloß böse und kommt hochgerannt, und dann haben wir nicht mal mehr einen Kleiderschrank, in dem wir uns verstecken können. Und überhaupt, die vielen teuren Bomben und Granaten. Hätten sie den Krieg nicht gleich mit Heißwasser führen können?

So, wie der Entblößer aus dem Nichts gekommen war, verschwand er auch wieder darin. Man brachte das in Zusammenhang mit einem neunzigminütigen, gesamtstädtischen Stromausfall (örtliche Zeitungen machten »vorübergehend« daraus, feindlicher Rundfunk »mehr als zwei Stunden«), der den armseligen Silvesterpartys nun auch noch das funzlige Licht und die kratzige Musik aus den wenigen verbliebenen Goebbelsschnauzen nahm. Ursache war ein Kurzschluss in der Oberleitung der Straßenbahnlinie 11 in der Cotteritzer Straße, der die Anwohner mit seinem Funkenregen an die Fenster lockte. »Wie bei der Ufa!«, sagten die einen, »Jetzt wird doch noch richtig Silvester!« die anderen. Wieder andere fühlten sich an die Bombennächte erinnert.

Wo das Licht ausging und die Musik verstummte, wuchs sprunghaft die Zahl derer, die entschlossen murmelnd auf der neuen Regierung rumhackten, etwa im selben Maße, wie das Vertrauen der neuen Regierung in ihr Volk schwand. Menschliches Versagen stand unter Strafe, Materialermüdung galt unter solch einer Führung als ausgemerzt, das hatte sie beschlossen, und dabei blieb sie auch. Höhere Gewalt war schon lange als bürgerlich-revisionistisch gebrandmarkt und durfte nicht mehr stattfinden. Blieb nur Sabotage.

Dass sein Umhang dem Entblößer zum Verhängnis geworden sein, sich der Wind darin verfangen und ihn hoch über die Stadt getragen haben könnte, wo ihm die Kälte ins Ruder fuhr, was ihn manövrierunfähig machte, sodass er hinabtrudelte wie eine Buchecker, genau hinein in die Oberleitung der Linie 11, um an Ort und Stelle in einem Funkenwirbel zu verglühen, blieb eine Glaubensfrage, genau wie dass der Führer so schöne braune Augen hatte. Beider Fälle Wahrheit wäre zu erfragen bei dem silbernen Teller überm Friseurladen Rosendamm Ecke Cotteritzer. Aber dessen Sprache versteht nicht jeder.

Kubisch

Jacobus Kubisch, der Stunde eben noch wohlgesonnen, kriegt den Empfang einer Mail angezeigt mit der Betreffzeile »Fährtendieb«, deren Absender er nicht kennt. Sowas bereitet ihm Unbehagen. Und Unbehagen ist nichts, womit er viel anfangen kann. Seine Kopfordnung ist gestört. Mit Mails der suspekten Art hat er schlechte Erfahrungen. Am besten gleich in den Papierkorb damit.

Aber so einfach ist das manchmal gar nicht.

Seit ihm ein Schlaganfall das Gesicht verbog und die Zunge schleppen machte, scheut er Begegnungen mit Menschen. Dabei ist er noch glimpflich davongekommen. Lahmt nicht und hat nach bangen Wochen seinen kompletten Wortschatz wieder parat. Inklusive aller Schmäh- und Schimpfwörter. Im Krankenhaus, da war er noch mal wer gewesen. Das machten die Berge von Post, die an den berühmten COBU adressiert waren, den Clown, der einst mit Späßen den Zorn seiner Obrigkeit auf sich gezogen hatte. Von der Schwester bis zum Oberarzt, alle nahmen sie zur Kenntnis, dass sie einen Prominenten in der Mache hatten. Aus’m Osten, aber immerhin. Da fühlte Kubisch sich angenehm sonderbehandelt und nahm noch mal ein ausgiebiges Bad im Balsam der Verehrung, bevor die Vergänglichkeit den Stöpsel zog. Lange her.

Das wilde Leben auf und hinter der Bühne, es war, Gott ist Zeuge, ein himmlischer Zeitvertreib. Er hat die Süßigkeiten, die es abwarf, genossen. Aber er glaubt (manchmal ist er sich sogar sicher), dass ihm nichts fehlt. Sein Garten, das ist jetzt seine Bühne, und was darin gedeiht, sein Publikum. Aufmerksames, kritisches Publikum, aber auch dankbar. Wenn er gut war, bekommt er am Saisonende Standing Ovations und üppiges Honorar.

Zunächst saß er noch häufig am Schreibtisch, stand unter Druck, hatte das Gefühl, sich äußern zu müssen, warf mit zeitkritischen Texten um sich. Viel mehr als eine Nebenbeschäftigung ist davon nicht geblieben, ein Steckenpferd, oder eher noch eine Pflichtübung. So wie andere Zahlen in ihr Sudoku eintragen, trägt Kubisch Buchstaben ein in seine Manuskripte. An die Regionalzeitung in der alten Heimat, wo ein Schulfreund Chefredakteur ist, schickt er regelmäßig Glossen, von denen er aber nicht weiß, ob sie gedruckt werden, ob überhaupt je ein Mensch eine Zeile davon gelesen hat. Was er ganz sicher weiß, ist, dass er kein Honorar dafür bekommt. In dieser Beziehung hat er schon bessere Tage gesehen, zum Beispiel nach den großen Wandlungen im Lande, lass es eine Generation her sein. Da war das Geld noch schwerelos und flog einem fast von alleine zu. Da holte sein Freund ihn aus der berühmten Versenkung, in der die alte Macht gerade unbeweint verschwand, und verkaufte ihn exklusiv in seinem Lochwitzer Landruf. Die Leser waren begierig hinter dem her, was er zu erzählen hatte.

Aber mit Einführung von gewichtigem Geld verflog das Interesse an seinem Werk. Er hat zu viel Konkurrenz oder zu wenig Verbindungen. Vielleicht ist sein Humor auch ein bisschen von der altbackenen Sorte. Müßig, darüber nachzudenken. Er hat gesagt, was er zu sagen hatte. Das gibt er allerdings nicht so gern zu. Lieber kommt er denen, die nach Neuem aus seiner Feder fragen, mit seiner These vom Elend des Schreibens. Ein Autor, sagt er, hat allen anderen Menschen gegenüber einen Vorteil: Er allein kennt die Geschichte, die er erzählt. Wenn er sie veröffentlicht, gibt er diesen Vorteil auf. Und wer verzichtet schon gern auf seinen Vorteil?

Man muss es nicht glauben, aber der alte Kubisch verbringt seine Tage nicht mit Verzweifeln an seiner Lebenslage. Gerade ist er Strohwitwer, auch das weiß er zu genießen. Seine Frau, die er Nero nennt, gibt Klavierkonzerte, weit unten im Süddeutschen, das spült Geld in die Kasse und entbindet ihn von Erwartungen an seine Umgangsformen. Er kann die Türen knallen und die Klamotten in die Ecke haun wie ein Tunichtgut.

Das neue Leben als alter Mann ist also durchaus ein Weg, der nicht ausschließlich mit Bananenschalen gepflastert ist. Nur – die Abstände, in denen das Telefon läutet und jemand auf den Automaten spricht, werden größer, die Tage, an denen er den Weg zum Postkasten umsonst macht, häufen sich. Eine Mail ungelesen zu löschen kostet Überwindung. Man braucht starke Nerven dafür. Die hat er manchmal nicht. Prompt hat er sich kürzlich einen räuberischen Trojaner eingehandelt, der aus ihm einen noch ärmeren Mann machen wollte, als er eh schon ist. 200 Euro fehlten, als er stutzig wurde und das Konto sperren ließ. Kybernetische Strauchdiebe haben kein soziales Gewissen wie Schinderhannes oder Störtebeker, hat er dabei gelernt. Sie räumen ab, wo sie können, ob sich auf dem Konto Direktorengehälter türmen oder eine Mindererwerbsrente wie die von Jacobus Kubisch verdunstet. Vorsicht ist also geboten. Aber die hat einen schwachen Tag heute. Neugier gewinnt.

»Einen Moment bitte, Herr Kubisch …«

Das geht ja gut los. Es gibt Sätze, die bedeuten genau das Gegenteil von dem, was sie sagen. Das ist wie bei der Mutter, die mit »Mein lieber Freund!« einleitete, was sich als feindselige Kanonade fortzusetzen pflegte. »Einen Moment bitte …« – da weiß man, jetzt dauert gleich was ganz lange. »Nehmen Sie noch einen Moment bitte im Wartezimmer Platz.« Aber diese drei Worte lösen noch aus anderen Gründen ruhestörerisches Empfinden aus bei Kubisch, ohne dass er auf Anhieb sagen könnte, aus welchen.

»… es wird Ihnen vielleicht etwas eigenartig vorkommen …« Genau das.

Der Motor seines Gedächtnisses stottert in letzter Zeit bisweilen, es hapert mit der Erinnerung. Manches ist so weit weg wie seine Füße beim Sockenanziehen. Seit wann ist Sockenanziehen ein Akt, vor dem ihm jeden Morgen graut? Er kann sich nicht erinnern, dass er an diese Tätigkeit früher irgendeinen Gedanken verschwendet hätte. Er kann sich überhaupt an gar keine Situation erinnern, in der er Socken anzog. Aber er hatte immer welche an. Dass es immer dieselben waren, ist auszuschließen. Also wie verhält sich die Sache? Da gibt’s zwei Möglichkeiten: Entweder ist Sockenanziehen erst neuerdings so eine Quälerei, oder es war schon immer eine, und er hat es vergessen.

»Der Bauch«, meint Nero.

»Was Bauch. Seit wann hat der Bauch was mit’m Gedächtnis zu tun?«

»Aber mit der Beweglichkeit.«

»Ach was. Schrumpfen wir nicht alle im Alter?«

»Und wenn?«

»Siehste, dann werden nämlich auch die Arme kürzer.«

»Die Beine aber auch.«

Ja ja, die Beine auch. Es wird so manches kürzer mit den Jahren. Sogar die ehelichen Streitereien werden kürzer, sofern man sich, weise geworden, der Erkenntnis beugt, dass der häuslichen Harmonie am ehesten gedient ist, wenn man seiner Frau das letzte Wort lässt.

Kubisch weiß, dass er zu viel isst. Auch wenn er darauf besteht, er habe lediglich mehr Hunger als andere. Früher, in den berauschenden Jahren als Junggeselle, hat er nicht viel Zeit verschwendet mit essen, schon gar nicht mit kochen. Seit er selber kocht, degradiert er sämtliche Starköche zu Stümpern. Um seine Töpfe, behauptet er, schart sich der Olymp und bittet um Nachschlag. Kleine Mengen zu bereiten, tut er sich schwer. Wenn man doch aber auch die Götter zu Gast hat!

Moment bitte, Herr Kubisch. Wir waren beim Thema Vergesslichkeit.

Genau. Neulich hat er über einem alten Schwarz-Weiß-Foto gesessen. Lange. »Unser Sommer in Krün am See«, steht auf der Rückseite. Luise hat es geschossen, die Tochter des Klempnermeisters Heinrich, der, wenn er denn wirklich mal ins Haus kam, zunächst zu fragen pflegte: »Worm liechd’nier gee roder Debbisch?«

Das kam nicht von ungefähr. Irgendein todbringender Sternenstaub musste es kürzlich speziell auf Klempner abgesehen haben. Es gab sie jedenfalls nur noch extrem vereinzelt, umschwärmt wie Eiswürfelverkäufer in der Wüste. Klempnermeister Heinrich war der Superstar, prominenter als der Oberbürgermeister. Und seine Politik funktionierte auch besser als die vom Oberbürgermeister. Sein Versorgungsnetz war feinmaschig wie ein nahtloser Perlonstrumpf. Übers ganze Land verteilt unterhielt er seine Stützpunkte, Orte, an denen sein Schweiß geflossen war, wo er Verstopfungen beseitigt, Abflüsse verkittet oder gebrochene Rohre mangels Ersatz bandagiert hatte, auch über diesen und jenen Haarriss hinweggesehen, denn es war gut, bald wieder gebraucht zu werden. Besonders von Leuten, von denen man bald wieder was brauchen konnte. Und wenn man dann, obwohl eigentlich unabkömmlich, sich doch die Zeit nahm, »weil Sie’s sind«, das schuf solide geschäftliche Grundlagen, trieb die ökonomische Entwicklung wirkungsvoller voran als alle Direktiven und Jahrpläne der Regierung.

So wandelte der Klempnermeister Heinrich jenseits aller Engpässe durch jede Krise, missgünstig beäugt vom Oberbürgermeister. Er brauchte nur mit der Fingerkuppe auf die Landkarte zu tippen, immer blieb irgendwas hängen. Mal war es ’ne Plattfeder für seinen alten Horch, mal’n Eimer Dachlack, meistens Geräuchertes, Knackwurst oder Schinkenspeck, wie es inzwischen schon zentnerweise in der ganzen Wohnung von der Decke hing. Harte Währung, mehr wert als Geld.

Das erklärt auch, warum Tochter Luise im stets ausgebuchten Urlaubsparadies Krün am See, mitten in der Hauptsaison, dieses Foto machen kann von ihrem Schwarm Jacobus, der bei ihr »Eh Kerle!« heißt. Sie macht es sogar in einem der begehrten Pensionszimmer, mit Morgensonne und Blick auf den See, nicht etwa auf’m Zeltplatz, wo der Durchschnittsmensch Urlaub macht. Da sitzt er im Bett, gerade mal neunzehn, der »Äh Gerle!« (manchmal auch »Gerle äh!«), der Geliebte der guten, schmollmündigen Partie Luise Heinrich, mit der vielleicht alles anders geworden wäre, nackig, das Frühstückstablett auf den Oberschenkeln, und lächelt.

Ja geht denn das? Sitzen mit gestreckten Beinen, 90 Grad zum Oberkörper? Und auch noch grinsen? Und wie kommt man in diese Position aus der Rückenlage? Er wird ja wohl nicht so geschlafen haben. Und wieso kann er sich an Luises Muschelschoß erinnern, an die seidige, mondbleiche Haut zwischen Achseln und Brustansatz, überhaupt an ihre Brüste, bläulich schimmernd wie ein Sahneparfait mit einem Stich Heidelbeere, auch an den Eindruck, eine Räucherkammer sei nicht weit, wenn er an ihrem Pinselhaar schnüffelte, nicht aber, wie er sich aus dem Liegen in den Sitz bewegt hatte? Was hat er vergessen, dass er das nicht mehr zusammenkriegt? Ist es normal, wenn man nicht mehr weiß, was man vergessen hat?

»Erinnern«, hat kein Geringerer als Thronreiter gesagt, »ist nichts für junge Leute. Erinnern hat den Geruch von Schule, von Leistungskontrolle, von wissen müssen. Nee, erinnern ist was für die Alten. Für solche wie unsereinen, Kubitz. Wenn die einmal angefangen haben, hörn sie nicht wieder auf damit. Dann vergessen sie sogar ’s Luftholen oder dass sie aufs Klo müssen. Das Dumme ist, je älter wir werden, desto schwieriger wird’s mit der Erinnerung. Und je schwieriger es wird, desto mehr Zeit verbringen wir damit. Und je mehr Zeit vergeht … naja. Irgendwann kommt der Punkt, wo das Zurückliegende viel lebendiger scheint als das Gegenwärtige. Und – baff! – ist das Leben hinten. Vorn ist, dass es jeden Tag schwieriger wird mit dem Erinnern. So geht es mit dem Menschen zu Ende, indem er sich an was erinnern will, wovon er immer weniger weiß, was es ist. Oder er hat vielleicht ’ne blasse Ahnung, aber richtig verlassen kann er sich nur auf eins, nämlich, dass sein Gedächtnis nicht mehr funktioniert. Er hört auf zu sein, weil ihm die Erinnerung ans Leben versagt.«

Also sprach Thronreiter, der Grundstücksnachbar, dem das »Kubitz« nicht auszutreiben ist, was übrigens, verglichen mit dem ursprünglichen »Kibutz«, schon einen gewaltigen Qualitätssprung bedeutet. Ob nun immer ganz folgen könnend oder nicht, hat Kubisch den Kopf gewiegt, eher zustimmend als verneinend, und womöglich unbeabsichtigt den Eindruck eines bemitleidenswerten alten Mannes dabei gemacht, denn Thronreiter, mitfühlend, hat schnell noch angehängt: »Keine Bange, es hat alles auch sein Gutes, Kubitz. Wenn wir uns nicht mehr so gut ans Leben erinnern, vielleicht fällt es uns dann leichter, davon zu lassen. Und vielleicht hat das Vergessen auch den Sinn, dass wir uns ans Sterben nicht mehr erinnern, wenn wir neu geboren werden.«

Möchte man gern glauben, dachte Kubisch da. Aber im Moment kann er seinem Gedächtnisschwund noch nicht viel Gutes abgewinnen, der anhänglich wie ein junger Hund um seine Beine strolcht und macht, dass er alle Meter über ihn stolpert. Manch feiner Einfall ging ihm schon verloren, weil er ihn nicht sofort in sein Notizbüchlein eingetragen hat, das Nero, für die Hosentasche passend, ausgesucht und mit Glitzersternchen verziert hat.

Dabei sind gute Einfälle unbezahlbar. Das weiß jeder, der mal einen hatte. Es sind Lebewesen, eigensinnig und widerspenstig. Sie werden geboren, genährt, verfolgt, ausgeschlachtet. Man muss ihnen nachjagen. Nur Auserwählte finden Einfälle auf der Straße. Mancher sperrt seine in eine Voliere, denn sie haben auch Flügel, leider. Auch scheinen sie einem nicht allein zu gehören, sie sind wie schöne Frauen, charmant und begehrenswert. Man kann sich nicht mit ihnen blicken lassen, ohne dass sie lüstern begafft werden, man kann sie nicht allein lassen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie einem Hörner aufsetzen. »Dem sind die Ideen ausgegangen«, heißt es dann, während sich der nächstbeste Scheißkerl mit ihnen schmückt.

Manchmal hat Kubisch beim Schreiben mehrere Einfälle auf einmal. Dann kommt er nicht hinterher.Während er den einen notiert, macht der andere sich auf und davon. Und dann quält ihn die Vorstellung, dass der flüchtige der bessere war. Also bemüht er sich um Tempo, macht Notizen nur noch in Kürzeln, um seine Einfälle bei der Stange zu halten. Aber das hilft nichts, weil er das Gekritzel hinterher nicht entziffern kann. Und so kommt es, dass der Altmeister Kubisch, je mehr Einfälle er hat, desto einfallsloseres Zeug zusammenschreibt.

Der Boss der bösen Besenbuben

»Einen Moment bitte, Herr Kubisch!«

Es kam von hinten. Er musste sich nicht großartig umsehen, um zu wissen, was es zu bedeuten hatte.

Verhaftet werden hat was von Hochzeit (und umgekehrt). Mal abgesehen von Details wie Blumen streuen oder Ja sagen. Die meisten Menschen erleben sowas nur einmal im Leben und vergessen diesen Tag nie. Bester Opernstoff. Das eine wie das andere.

Die Kulisse schien ganz passabel. Hapern tat’s bei der Dramaturgie. Aber zu spät: Die Bühne ist ausgeleuchtet, das Orchester spielt, die Vorstellung läuft bereits. Da hilft nur Improvisation, es wird ihm schon was einfallen.

Was muss diesen aufgewühlten Nächten aber auch stets so ein trister, glanzloser Morgen folgen! Es war wieder ein solches Leuchten gewesen, das Leben! Ein Kaleidoskop aus darbenden Lippen, rotem Wein und Kerzenlicht. Reden hatte Cobu geschwungen wie ein Ablassprediger, den Arm auf der Schulter der schönen Sylvia. Und jetzt das. O Sylvia, die du gingst! Es ist immer dasselbe: Erst gehen die schönen Frauen, dann die anderen, dann gehen die schönen Männer, und dann ist man wieder unter sich.

Etwas war seltsam: Männer am Nachbartisch, die er noch nie gesehen hatte. Sie schienen über ihn zu reden, und wenn er seinen Kopf zu ihnen drehte, sah er ihre Blicke sich schnell abwenden. Gewiss, sowas passierte ihm oft, sein Gesicht war schließlich öffentlich. Es wird getuschelt, wenn so einer auftaucht. Damit muss ein Prominenter leben. Eigenartig nur: Die Männer tuschelten nicht auf Deutsch.

Russen waren in den letzten Wochen vermehrt in der Stadt gesehen worden. Sie wirkten wie aufgescheucht, schienen etwas zu suchen. Man glaubte zu wissen, dass solche Aktionen Deserteuren galten, jungen Burschen mit Heimweh, die meinten, der Hölle ihrer Kasernen entrinnen zu können, indem sie sich zu Fuß auf den Weg in ihre fernöstlichen Dörfer machten. Aber Cobu – sah er vielleicht aus wie ein russischer Deserteur? Wie ein Iwan?

Am Ende war er der Einladung von Tischgesellen gefolgt, kürzlich erst kennengelernt, von denen er wusste, dass sie eine Hausbar hatten. Ein Ehepaar. Er Bühnenbildner, sie Schauspielerin am städtischen Theater. Er mit einer Stimme wie Klingeldraht, flaumbärtig, aschblond. Sie mit schwarzem Stoppelhaar und einem alles dominierenden Oberlippenbärtchen, dazu die Stimme – Junge, Junge – gut für ’ne Erdbebenwarnung. Sie wohnten im Souterrain einer Villa, direkt am zentralen Park, museal möbliert. Da hatte er sich geborgen gefühlt und war prompt auf’m Sofa eingeschlafen.

Morgens waren ein paar Kaltwassergüsse und Dehnübungen vonnöten gewesen, um aufrechten Ganges an den Frühstückstisch zu gelangen. Der Hausherr fing ihn auf dem Weg dorthin ab. Er war Cobu bisher als angenehm wortkarg und zurückhaltend sehr sympathisch gewesen, heute aber empfahl er fistelnd einen Blick auf seine Ölgemälde, für die ein spezieller Raum existierte, speziell ausgeleuchtet, mit einer speziellen Sitzgelegenheit in der Mitte, die ein langes Betrachten der Bilder ermöglichen sollte, ohne dass der Betrachter schmerzende Füße geltend machen konnte, wenn ihm danach war, sich anderen Anblicken zuzuwenden. Das Angebot, sich zu setzen, schlug Cobu mit dem Argument aus, er könne Farben im Stehen tiefer erfassen, schritt von Werk zu Werk und bedachte ein jedes mit fachsimpelnder Rede, knapp, aber von der hymnischen Sorte, wobei es darauf ankam, dem Künstler keine Lücke für irgendwelche Anmerkungen zu lassen, denn was gerade absolut nicht auf seiner Wunschliste stand, war ein Disput über Linien, Perspektiven und subjektive Sichtweisen. Er war bärenhungrig, und Kaffeeduft mischte sich bereits verheißungsvoll in die Ausdünstungen der Ölfarben. Zum Dank für seine flotten Elogen wurde er ausreichend bewirtet, bevor sie ihm die Abkürzung durch den Park empfahlen, gut für einen kleinen Verdauungsspaziergang, wie sie meinten.

»Einen Moment bitte, Herr Kubisch!«

Man hatte ihn gewarnt, oft genug. Auch Freunde hatten zu Mäßigung gemahnt, immer wieder. So lange, bis es ihm zu viel wurde. Ein Mann wie er, wie kann er Diplomat sein? Sollte er behutsam spotten, vorsichtig lästern, taktvoll Hiebe austeilen? Was ist das für ein Künstler, der das Risiko scheut, ihr Klugscheißer? Ein Seiltänzer auf einem Kreidestrich!

»Moment bitte, Herr Kubisch!«

Er beschleunigte seinen Gang. Sollten sie wenigstens bisschen rennen müssen.

O Sylvia, warum bist du nicht mit mir! Willst du nicht bangen, wenn sie mich jagen, nicht klagen, wenn sie mich fangen?

Nur: Wohin flüchten im Land der Sackgassen, wo sogar die Ostereierverstecke behördlichem Argwohn ausgesetzt sind? Entkommen schien unmöglich, also musste wenigstens irgendein starker Auftritt her. Aber es ist ein diesiger, nieseliger Mittwochvormittag, kein Mensch bummelt durch den Park, niemand da, der vor der Geschichte bezeugen könnte, wie er sich seinen Häschern mit aufgerissener Brust entgegengeworfen hatte und unerschrocken in den Kerker des Tyrannen geschritten war. Also lieber was mit Witz, was wenigstens auf ihn selbst Eindruck macht, irgendwas aus dem Stegreif, na komm, das war doch seine Stärke – mein Gott – sein Humor wird ihn doch nicht plötzlich im Stich lassen, nur weil er die Geheimpolizei auf’m Hals hat?

Keine Bange, es wird ihm schon noch was einfallen. Und überhaupt, was konnten sie ihm schon groß.

Nun, wir sollten uns an dieser Stelle vielleicht um Erinnerung bemühen an eine andere Nacht, junger Mann. Noch gar nicht so lange her. Wir sind doch erst Anfang dreißig, das Hirn ist noch barrierefrei durchblutet, allenfalls ein paar Windungen des Vernunftzentrums sind vom Wein unterspült. Mit ein wenig gutem Willen kriegen wir doch verschwommen noch klar, wie wir in der Kneipe etwas zu heftig auf das »Feierabend!« des Wirtes reagiert haben, auf dieses direkt aus der Barbarei übernommene Ritual des Stühlehochstellens und Reinemachens, während man noch gemütlich beisammensitzen will, auch auf den Terror des Besens, der an Knöchel und Tischbeine rempelt, dass es nur so kracht und die Neigen in den Gläsern sich wellen wie sturmgefegte See. Und wie wir dann ein bisschen Theater gemacht haben:

Der Schöngeist: (zum Barbaren)

Der Wein, den du servieret hast

Zu guter Laune Zwecke,

Den Kelch noch füllt er, nicht den Gast!

Drum, Besen, in die Ecke!

(Man applaudiert am Tisch des Schöngeistes)

Der Barbar: Machen Se hier nich so’n Lärm!

Der Schöngeist: Leise ist nicht meine Weise.

(beifälliges Gelächter in der Runde des Schöngeistes)

Der Barbar:(ungehalten kehrend)

Feierabend, verdammt noch mal!

Der Schöngeist:

Sein Besen, oh, wie uncharmant,

Beschert mir blaue Flecke.

Mit seinem öden »Feiera’md!«

Am Arsche er mich lecke!

Der Barbar: (das Gejohle am Tisch abwürgend)

Was will der Kerl mit dem trunknen Blut?

Mir meine Nachtruhe kürzen?

In eines Abgrunds Höllenglut

Wird meine Wut ihn stürzen!

(Beifall für den Barbaren!)

Wie Künstlerkollegen dem Schöngeist noch in selber Nacht erzählen werden, war der barbarische Wirt einst ein berühmter Schauspieler. Am größten Theater der Stadt. Mit dem höchsten Staatsorden bedacht. An Ovationen und Kritikerhymnen gewöhnt wie daran, dass alle Welt sein Gesicht kennt, führte er das Leben eines Unantastbaren. Er spielte den Faust, auf allen Litfaß-Säulen sah man ihn im Zwiegespräch mit dem Teufel. An einer Stelle hatte er zu sagen:

»Du Geist des Widerspruchs! Nur zu!

Du magst mich führen.

Ich denke doch, das war recht klug gemacht;

Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht,

Um uns beliebig nun hierselbst zu isolieren.«

Eines Abends, aus einer Laune heraus, modelte er es um:

»Du Geist des Widerspruchs! Nur zu!

Du magst mich führen.

Ich denke doch, wir werden gut bewacht;

Zum Brocken wandern wir in der Walpurgisnacht,

Um uns gemütlich nun höchstselbst zu füsilieren.«

Ein Scherz, ein theaterüblicher Versuch, die Kollegen auf der Bühne zum Lachen zu bringen. Man könnte annehmen, dass es niemandem weiter aufgefallen wäre. Der Geheimdienst indes schien unter Theaterfreaks und Goethekennern seine besten Leute zu haben: Beim zweiten Vorhang verbeugte sich der Mann mit den Händen auf dem Rücken. Sie steckten in Handschellen.

Den Dossiers der Folgezeit, wie sie noch heute beim Aktendienst einzusehen sind, ist zu entnehmen, dass in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, vom Stammtisch bis zur Hochzeitsfeier, auffällig oft Goethe zitiert wurde.

Von den Kumpanen gezerrt und geschoben, entging Cobu nur knapp einer Anzeige wegen Missachtung der Polizeistunde. (»Die Polizei? Nicht neu, doch treu.«) Auf dem Weg nach draußen hielt er eine Grundsatzrede zum Thema Banausentum und Besenterror. Schließlich landete das Grüppchen auf dem verwaisten Marktplatz. Er war schlecht beleuchtet, nur die drei aufgeblasenen Fahnen in der Mitte standen im Licht.

Noch immer schimpfend, schüttelte Cobu die Leute ab. Es sah aus, als wolle er sich mitten auf dem Marktplatz entleeren. Die Reihen der Mitgegangenen lichteten sich. Er torkelte zu einer der weißen Fahnenstangen, und während es plätscherte und er einen sofortigen Strafbefehl über fünf Mark sechsundvierzig forderte, floss der Wein zurück in den wundersamen irdischen Kreislauf von Werden und Vergehen.

»Lass gut sein, Cobu. Du machst uns alle verdächtig«, sagte einer.

»Oh, verdächtig? Find nicht schlecht ich.« Und zack – war er ein Stück die Stange hochgeklettert, schnappte sich die Fahne, um grölend daran hin und her zu baumeln. Ein bisschen zu heftig für den Geschmack der Umstehenden. »Bleib gesund, Cobu«, murmelten sie auseinandergehend.

Blieb nur noch der Unbekannte, der vor den Kolonnaden am Rand des Marktplatzes auf einen Stock gelehnt die Szene beobachtete. Ab und zu machte er ein paar Schritte nach links, dann wieder nach rechts, ohne dabei den Blick von Cobu zu wenden. Wie ein Fotograf, der den optimalen Winkel zum Motiv sucht. Die Krempe seines Hutes beschattete sein Gesicht, einen offensichtlichen Gehfehler suchte er mit einem viel zu großen, schwarzen Mantel zu kaschieren. Beides, Hut wie Mantel, passte nicht so recht zur Jahreszeit. Hatte so ein Typ nicht in einer Ecke der Gaststätte gesessen, aus der sie gekommen waren?

»He, ich kenne Sie!«, rief Cobu hinüber.

Der Mann erschrak und wandte sich zum Gehen.

»Sie sind der Boss der bösen Besenbuben!« Der Mann drehte den Kopf nicht nach ihm. Nur eine wegwerfende Handbewegung machte er, wofür er allerdings seinen Arm extra aus den Tiefen seines Mantels hervorkramte, während er davonhinkte und bald eins wurde mit dem Dunkel der Altstadtgassen.

Endlich gab das gemarterte Gewebe der Fahne nach, stückweise riss der Stoff und beförderte seine lärmende Last zu Boden. Cobu landete weich, aber genau in seiner Pfütze. Er kam sich ziemlich erbärmlich vor.

»Ist was passiert?«, hörte er einen Mann fragen und »Können wir helfen?« eine Frau. Als er aber den Kopf hob, sah er in zwei bärtige Gesichter. Das zu kapieren würde der Rest der Nacht nicht reichen.

»Habt ihr noch was zu saufen?«, fragte er nur.

Man kann nicht sagen, dass Cobu schlecht erzogen gewesen wäre. Im Gegenteil. Seine Mutter war im allgemeinbildenden Schulwesen tätig und bemüht, ihren Jungen, den sie ohne Vater großkriegen musste, im Geiste dieser Institution auf das Leben vorzubereiten.

Leider wird sie relativ jung sterben, weil sonst manches an der Geschichte um ihren Sohn nicht erklärbar wäre, dem es schlecht bekam, dass er als junger Mann schon ein Lotterleben führte und ein Spötter war, der zwar später für seine Courage verehrt und sogar finanziell entschädigt wurde für erlittenes Unrecht (wenn auch nicht besonders üppig), am Ende jedoch besser getan hätte, was ihm dringend geraten worden war, nämlich seinen guten Namen wegzuschmeißen wie einen madigen Käse.

Sie wird also nicht sehr alt werden, die Mutter Kubisch, was bedauerlich ist, denn sie ist eine außergewöhnliche und besonders liebenswerte Person. Plötzlich könnte eine schlimme Krankheit sie heimsuchen. Oder sie könnte schon immer einen kleinen organischen Defekt gehabt haben. Am wahrscheinlichsten wird es ein schockierendes Erlebnis sein, was ihr Herz abrupt zum Stillstand bringt: Der Blick auf einen winzigen Gegenstand mit goldener Schrift darauf. Aber wie auch immer – ihr früher Tod kann keine Rechtfertigung sein für die Ausschweifungen ihres einzigen Nachkommens, der mit seinen Spezis in der überschaubaren Provinzstadtbohème orgiastisch den Lenz des Lebens feiert. Es tummeln sich schließlich noch mehr Söhne gestorbener Mütter auf dem Erdball, und nicht mal 14 Prozent davon, sagt die Statistik, sitzen andauernd in der Kneipe.

Mathilde

Mathilde war die gern besungenen siebzehn Jahre alt, ein sehr frauliches Fräulein, als sie beim Lesen gestört wurde. Jemand hatte ungestüm die Tür zu dem Raum aufgestoßen, in dem sie Wache schieben musste, eines Mittwochs im April, nachmittags in ihrer Schule, in der sie noch im selben Jahr die Reifeprüfung zu bestehen gedachte. »Luftschutzdienst« hieß das und bedeutete, dass im Falle von Bombenabwürfen auf die Stadt die schwere Schreibmaschine und die Kartons mit den Akten aus dem Sekretariat in den Keller zu bringen seien, von wo sie nach dem letzten Bombardement gerade wieder nach oben geschleppt worden waren. Mathilde las ihren Satz zu Ende und markierte mit dem Zeigefinger den Anfang des nächsten.

»Verzeihung«, sagte der Störer in der Tür stehend, »ich wollte nicht stören«, ging aber nicht wieder hinaus, sondern blieb mit der Hand an der Klinke und mit den Augen an Mathilde hängen. Als sie aufsah, schloss er die Tür hinter sich.

»Ich hatte wirklich nicht vor, Sie zu stören, Fräulein, freue mich aber, dass es mir trotzdem gelungen ist. Mein Name ist Berger.«

»Sieh an. Und was haben Sie auf dem Herzen?« Er ging zu Mathildes Tisch und beugte sich ein wenig hinunter. »Bernhard Berger, übrigens.«

»Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Was suchen Sie denn hier?«

Berger richtete sich wieder auf. »Um die Wahrheit zu sagen: eine Ratte.«

»Eine Ratte?«

»Ja. Ist uns zugelaufen. Hört auf den Namen Agnes.«

»Hier ist bestimmt keine Ratte.«

»Falls sie aber doch gelegentlich vorbeischaut, könnten Sie ihr etwas ausrichten?«

»Ich rede grundsätzlich nicht mit Ratten!«