Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Noch 1933 – die Nationalsozialisten waren gerade an die Macht gekommen – schienen Ernst Röhm und Hitler beste Freunde zu sein. Ein Jahr später war Röhm tot. Erschossen auf Befehl Hitlers in einer vollkommen illegalen Mordserie des jungen NS-Regimes, das sich zur Machtkonsolidierung kaltblütig Konkurrenten und persönlicher Feinde entledigte. Der sogenannte »Röhm-Putsch« vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 ist die erste großangelegte Mordaktion Hitlers. Da diese staatsterroristische Aktion jenseits aller Legalität stattfand, wurden unmittelbar danach alle Beweise vernichtet, Opfer ohne Begräbnis beigesetzt, Totenscheine gefälscht. Die Ereignisse gehören deshalb zu den am wenigsten aufgearbeiteten Ereignissen des »Dritten Reichs«. Klandestin und dreckig mutet die ganze Aktion an, wie ein dunkler Agentenkrimi. Sven Felix Kellerhoff schreibt auf der Grundlage zahlloser bisher unbekannter Dokumente die moderne Gesamtdarstellung der »Nacht der langen Messer«.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sven Felix Kellerhoff

»Röhm-Putsch!« 1934

Hitlers erste Mordaktion

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

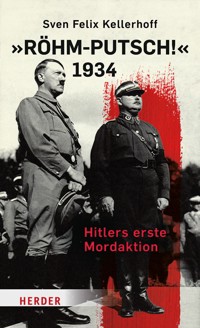

Umschlaggestaltung: Michaela Kneißl – geviert

Umschlagmotiv: Ernst Röhm und Adolf Hitler in der Nürnberger

Luitpoldarena auf dem Reichsparteitag der NSDAP 1933. Foto: akg images

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN Print: 978-3-451-39896-4

ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83407-3

ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83406-6

Inhalt

»Du bist verhaftet«

Vorspiel

»Kein permanenter Zustand«

»Zweite Revolution«

»Schwul Heil«

»Offene Kampfansage«

»Gefahrenzone«

»Spannung in der Partei«

Drama

»Eher überfällig als verfrüht«

»Etwas liegt in der Luft«

»Stille Alarmbereitschaft«

»Jetzt ist es zu spät«

»Der letzte Beweis«

»Drei Kreuze«

»Das Schwein wäre erledigt«

»Zum Tode verurteilt«

»Viel schmutzige Wäsche«

»Als Staatsnotwehr rechtens«

Nachspiel

»Der Führer schützt das Recht«

»Sehr großzügig behandelt«

»Blinder Gehorsam«

Anhang

Zu Forschungs- und Quellenlage

Dank

Quellen

Literatur

Anmerkungen

Personenglossar zu »Röhm-Putsch!«

Abbildungsverzeichnis

»Du bist verhaftet«

Friedlicher als Bad Wiessee am Tegernsee kann ein Ort kaum sein.1 In der Morgensonne des 30. Juni 1934 wirkt das Kurheim Hanselbauer, eine große Pension direkt an der Seepromenade, geradezu idyllisch. Es ist Samstag, ein warmer Sommertag bricht an; nur über der Zugspitze im Süden hängen dichte Wolken. Gegen 6.45 Uhr früh fahren mehrere Limousinen, darunter ein schwerer Mercedes, langsam durch das ortsseitige Tor in der Bodenschneidstraße 9. Sie halten vor dem Haus mit drei Obergeschossen und breit auskragendem Dach. Leise entsteigen den Autos Männer, ein gutes halbes Dutzend, teils in Uniform, teils in Zivil, und eilen auf das Hanselbauer zu.

Die Pensionswirtin, überrascht vom so früh unerwarteten Besuch, lässt sie nach kurzem Wortwechsel ein. Das Ziel der Männer ist der erste Stock, genauer: die beste Unterkunft der Pension, ein Appartement mit zwei Räumen. Nach einem kurzen Klopfen sagt einer von ihnen mit verstellter Stimme: »Meldung aus München.« Aus dem Inneren ist in vertrautem Tonfall die Antwort zu hören: »Komm doch rein, die Tür ist ja offen.«2

Das lässt sich Adolf Hitler nicht zweimal sagen. Er stürmt in das Zimmer und stürzt auf den im Bett liegenden Stabschef der SA Ernst Röhm zu. »Du bist verhaftet!«, herrscht er ihn an; der SA-Oberführer von Hannover Viktor Lutze, Propagandaminister Joseph Goebbels und zwei Kriminalpolizisten mit entsicherten Dienstwaffen direkt hinter dem Reichskanzler werden Augenzeugen.3 Hitler hat entweder selbst eine Pistole in der Hand oder eine Reitpeitsche. Völlig überrascht antwortet Röhm automatisch: »Heil, mein Führer!«, dann steht er auf und zieht sich an.4 Er ist offenbar gefasst; ertappt oder ernsthaft gefährdet fühlt er sich nicht: »Röhm behält Haltung«, notiert Goebbels einige Stunden später in seine Tagebuchkladde.5

Friedlicher als Bad Wiessee am Tegernsee kann ein Ort kaum sein …: die Pension Hanselbauer, Ort der Verhaftung des SA-Stabschefs Ernst Röhm am 30. Juni, in einer zeitgenössischen Fotografie. Nach dem Krieg wurde ein weiteres Stockwerk hinzugefügt.

Hitler geht in dem geräumigen Zimmer mit weiten Schritten auf und ab, »flammend wie ein höheres Wesen personifizierter Gerechtigkeit«, findet Reichspressechef Otto Dietrich.6 Der Reichskanzler fühlt sich persönlich verraten und glaubt, nur er allein könne Röhm »dafür zur Verantwortung ziehen«. Um das »Unheil überhaupt noch zu verhindern«, müsse »blitzschnell gehandelt« werden, erinnert sich Hitler zwei Wochen später an die entscheidenden Stunden. Nur ein »rücksichtsloses und blutiges Zugreifen« hält er für akzeptabel – eine radikale »Lösung«, wie er sie eigentlich immer bevorzugt.7

Gerade als Hitler aus Röhms Schlafzimmer zurück auf den Flur tritt, kommt ihm sein Fahrer Erich Kempka entgegen. Der SS-Mann hat eine durchgeladene Pistole in der Hand, denn schon im Treppenhaus des Hotels hat er gesehen, wie sein Vorgesetzter Julius Schreck mit vorgehaltener Waffe einen Mann im Braunhemd hinunter in den Keller drängt; es handelt sich um Julius Uhl, den Chef der Leibwache Röhms und engen Vertrauten des SA-Stabschefs: »Beim Vorbeigehen ruft mir Schreck noch zu: ›Rasch! Lauf hinauf zum Chef! Er braucht dich!‹«8 Das lässt Kempka sich nicht zweimal sagen.

Hitler hat sich im ersten Stock inzwischen zur gegenüberliegenden Tür umgewandt, zum Zimmer von Edmund Heines, dem SA-Oberführer von Schlesien und Breslauer Polizeipräsidenten. »Dort wird das Öffnen befohlen und nach kurzer Zeit stehen wir vor Heines und einem anderen Mann, der in demselben Zimmer geschlafen hat«, berichtet Viktor Lutze: »Auf die Eröffnung seiner Verhaftung lamentiert Heines.« Hitler reagiert gar nicht darauf. »Da ich befürchte, dass eventuell plötzlich von oder aus dem Nachtschränkchen eine Pistole gegriffen werden könnte, gehe ich in das Zimmer, um es zu durchsuchen und um aufpassen zu können«, notiert Lutze. Heines wendet sich »laut und wehklagend« an ihn, doch er, auf derselben Rangstufe wie Heines, kann gar nichts tun und sagt, er »solle doch nicht wie ein Jammerlappen handeln und ruhig sein«.9 Die Kriminalbeamten nehmen den Polizeichef von Breslau fest.

Gegen den jungen Mann, der mit Heines im Bett gelegen hat, wird Hitler laut Alfred Rosenbergs Gewährsmann Max Amann sogar gewalttätig. »Nie habe der Führer sich an einem Menschen vergriffen«, erzählt der NSDAP-Verleger und Verwalter des persönlichen Vermögens Hitlers dem Chefredakteur der Parteizeitung Völkischer Beobachter wenig später. Jetzt aber hätte er »den Lustknaben gepackt und voller Ekel an die Wand geschmissen«.10 Auch anderen gegenüber gibt Hitler sich empört: »Unerhört und schamlos« sei gewesen, was er in Heines’ Zimmer habe sehen müssen, sagt er wenig später zu einem Oberstleutnant der Reichswehr, »so schamlos, wie ich es nie in meinem Leben für möglich gehalten hätte«.11

Erich Kempka bekommt mit, wie Hitler in Heines’ Zimmer schreit: »Wenn Sie nicht in fünf Minuten angezogen sind, lasse ich Sie an Ort und Stelle erschießen!« Der Chauffeur tritt ein paar Schritte zurück, und ein Polizeibeamter flüstert ihm zu, dass Heines mit einem jungen SA-Mann im Bett gelegen habe: »Endlich kommt Heines aus dem Zimmer, und vor ihm tänzelt ein achtzehnjähriger blonder Bengel.«12 Es handelt sich um den tatsächlich knapp 21 Jahre alten Breslauer Erich Schiewek, der am Vortag ganz kurzfristig als Heines’ Begleiter eingesprungen ist und vorher keine Beziehung zum SA-Chef seiner Heimatstadt gehabt hat. Er wird zusammen mit anderen festgenommenen SA-Führern in die Waschküche geführt und muss dort unter Bewachung warten.13

Röhm dagegen, inzwischen in einen blauen Zivilanzug gekleidet, setzt sich im Vestibül der Pension in einen Sessel, raucht eine Zigarette und bestellt beim Wirt Kaffee. »Hitler blickt ihn verbissen an, sagt aber kein Wort«, bemerkt Kempka. Der verhaftete SA-Chef gibt sich selbstsicher: »Wegen Hochverrat kann man mir nichts.«14 Offenbar betrachtet er die Ereignisse des Morgens als Missverständnis, das sich bald aufklären werde.

Nicht alle SA-Führer unter den Gästen der Pension werden festgenommen. Für Hans-Karl Koch, ehemals ein enger Mitarbeiter von Edmund Heines, verwendet sich Viktor Lutze bei Hitler. Der bereits festgenommene und entwaffnete 37-Jährige, inzwischen nicht mehr in Breslau, sondern in Westdeutschland für die SA tätig, wird daraufhin freigelassen und bekommt sogar seinen Uniformgürtel mit dem Pistolenhalfter zurück; er wartet im Gastraum neben dem bewachten Röhm.15

Auch Emil Ketterer, der Leibarzt Röhms, Chef des SA-Sanitätswesens und Teilnehmer des Novemberputsches 1923 in München, bleibt unbehelligt. Aufgeschreckt durch den Betrieb auf dem Flur im ersten Stock, verlässt er voll angekleidet sein Zimmer, in dem er mit seiner Gattin übernachtet hat. Hitler tritt auf Ketterer zu, begrüßt seine Frau und ihn per Handschlag, dann bittet er beide, die Pension Hanselbauer zu verlassen. Sie sei »an diesem Tag kein angenehmer Aufenthaltsort«.16 Der Arzt befolgt den Ratschlag.

Hitlers Wagenkolonne bei der Abfahrt in Bad Wiessee am Morgen des 30. Juni 1934.

Der Handstreich gegen Ernst Röhm, Edmund Heines und einige weitere SA-Führer in Bad Wiessee ist »reibungslos« gelungen, wie Goebbels vermerkt.17 Hitler wirkt zufrieden: Er will mit den Gefangenen nun zurück in die Münchner Innenstadt. Eine gut 50 Kilometer weite Strecke. Er weist den Chef seines Fuhrparks Julius Schreck an, einen Omnibus zu besorgen, um die etwa anderthalb Dutzend Gefangenen abzutransportieren; Röhm soll in einem Wagen getrennt von seinen Untergebenen gefahren werden.18 Es ist etwa acht Uhr morgens; seit dem Eintreffen der Wagen vor der Pension sind rund 75 Minuten vergangen.

Doch unerwartet ergibt sich ein neues Problem: Entweder noch auf dem Parkplatz der Pension oder kurz nach der Abfahrt der Kolonne kommt den Autos ein Lastwagen mit SA-Leuten entgegen. Es handelt sich um die Stabswache, eine auf Röhm persönlich eingeschworene Leibgarde, die gewöhnlich unter dem Kommando des schon festgenommenen Julius Uhl steht. Die Männer sind für diesen Vormittag nach Bad Wiessee beordert worden. Hitler selbst, formal der höchste SA-Führer, muss aussteigen, um sie zum Umkehren zu bewegen. Viktor Lutze wartet derweil in der Pension Hanselbauer, in die Röhm für diesen Samstagsvormittag die wichtigsten SA-Führer aus dem gesamten Reich bestellt hat; seine Aufgabe ist es, anreisende Spitzenfunktionäre der Braunhemden zurück nach München in die NSDAP-Zentrale in der Brienner Straße zu schicken, genannt Braunes Haus.19

Mehrere anreisende SA-Führer begegnen auf der Fahrt zur Pension Hitlers Wagenkolonne. Der Reichskanzler hat seinen Chauffeur angewiesen: »Sie halten von jetzt ab jeden uns entgegenkommenden Wagen an. Wir wollen uns die SA-Führer einmal anschauen, die unterwegs nach Wiessee sind.«20 Bis zu 20 ranghohe Braunhemden schickte Hitler in ihren eigenen Wagen nach München zurück, erinnert sich Kempka.21

Etwa gegen halb zehn Uhr morgens kommt Hitlers kleine Kolonne am Braunen Haus an, das ungewöhnlicherweise »von einer Kompanie Reichswehr abgesperrt« ist, die Maschinengewehre aufgestellt hat, wie Hitlers völlig überraschtem Adjutanten Fritz Wiedemann auffällt.22 Der Omnibus mit den in der Pension festgenommenen Männern und der Wagen mit Röhm sowie einige der umgeleiteten Autos mit weiteren SA-Führern sind gleichzeitig auf Umwegen unterwegs ins Gefängnis Stadelheim im Süden von München.

Hitlers Auftreten in Bad Wiessee am Morgen des 30. Juni 1934 ist der dramatische Höhepunkt der als »Röhm-Putsch« bekannt gewordenen Regimekrise im zweiten Jahr der NS-Diktatur in Deutschland. Vor allem im anglo-amerikanischen Sprachraum nach einer Formulierung Hitlers selbst als »Nacht der langen Messer« zu Bekanntheit gelangt, erscheint diese erste systematische Mordaktion mit ihren etwa 90 Todesopfern gegenüber den zahlreichen anderen Verbrechen des Dritten Reiches auf den ersten Blick zwar vernachlässigbar.23 Trotzdem markiert sie eine wichtige Zäsur auf dem Weg zur totalitären Diktatur. Denn die Ereignisse an diesem Sommerwochenende 1934 sind für die seit dem 30. Januar 1933 schnell etablierte faktische Alleinherrschaft der Hitler-Bewegung über Deutschland eine große Herausforderung. Zwar gibt es überhaupt keinen »Putsch«-Plan Röhms oder der SA-Führung, sehr wohl aber ähnliche Gedankenspiele in der näheren Umgebung der Reichskanzlei. Außerdem lebt am 30. Juni 1934 der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg noch. Er wäre der Einzige, der – wenn überhaupt – Hitler noch absetzen könnte. Der Schlag gegen die SA-Führung, in deren Verlauf auch eine Reihe »alter Rechnungen« durch rohe Gewalt »beglichen« werden, ist deshalb eine besonders wichtige Episode der zwölf Jahre währenden NS-Gewaltherrschaft.

Vorspiel

»Kein permanenter Zustand«

Ausgerechnet ein Benediktinermönch brachte die neue Wirklichkeit in Deutschland auf den Punkt: »Volk und Staat sind wieder eins geworden durch die Tat des Führers Adolf Hitler«, stellte der Abt des Klosters Maria Laach Ildefons Herwegen am 28. Mai 1933 in Köln bei einer Gedenkveranstaltung für den zehn Jahre zuvor erschossenen NS-Märtyrer Leo Schlageter fest.24 Herwegen trauerte der Monarchie nach, lehnte die Demokratie ab und träumte von einem autoritären Staat, der dem Katholizismus alle Freiheit lassen, liberale Bestrebungen aber beschränken sollte; doch Nationalsozialist war der 1901 zum Priester geweihte Herwegen nicht: Als er seine Rede hielt, die laut der Kölnischen Zeitung bei der Zuhörerschaft als »offenes Bekenntnis zum neuen Staat und seinem Führer Adolf Hitler« ankam, versteckte der Abt schon seit Wochen seinen Schulfreund Konrad Adenauer in Maria Laach, den aus dem Amt gejagten Oberbürgermeister von Köln.25

Herwegens Feststellung war Ausdruck eines im ausgehenden Frühjahr 1933 in konservativen Kreisen weitverbreiteten Bedürfnisses. Vier Monate schon währte die »nationalen Erhebung« seit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar, in deren Verlauf überzeugte Nationalsozialisten ebenso wie zahllose Opportunisten Machtposition um Machtposition für die neue Parteiherrschaft erobert hatten. Begleitet war dieser innere Kampf von eskalierenden Übergriffen, vor allem auf politische Gegner der NSDAP und auf Juden, doch keineswegs nur auf sie: Auch alle Gewerkschaften, die sozialdemokratischen ebenso wie die christlichen und die liberalen, waren ins Visier geraten, sie wurden verboten und ihre Gebäude besetzt. Hunderte Morde sowie Zehntausende von Misshandlungen, Entführungen und anderen Verbrechen gingen auf das Konto der SA, die mit ihrer Willkür allgemein Schrecken verbreitete. Deshalb sehnten sich große Teile des Bürgertums nach wenigstens etwas mehr Normalität, wollten ein schnelles Ende der Unordnung, der jederzeit möglichen Attacken von Braunhemden und ihrer Exzesse in aller Öffentlichkeit.

Doch so eine Form von Ruhe und Ordnung strebten keineswegs alle Kräfte im »neuen« Deutschland an. Das zeigte ein Aufsatz in den Nationalsozialistischen Monatsheften Anfang Juni 1933: »Ein gewaltiger Sieg ist errungen. Nicht der Sieg schlechthin«, schrieb Ernst Röhm, der Stabschef der SA, über den Aufstieg der Hitler-Bewegung in die Verantwortung. Denn der »Führer und Kanzler des deutschen Volkes« bedürfe des Millionenheeres der Braunhemden bei dem »noch vor ihm liegenden gewaltigen Werke der deutschen Erneuerung«. Die SA und die ihr unterstellte SS seien die »Grundpfeiler des kommenden nationalsozialistischen Staates«. Frontal ging Röhm die Kritiker aus bürgerlichen Kreisen an: »Schon wagen sich vereinzelt Spießer und Nörgler wieder hervor mit der erstaunten Frage, was denn die SA und SS eigentlich immer noch wollten. Hitler sei doch nun an der Macht. Wir seien doch wieder national.« Doch das genüge den »Sturmmännern der braunen Front« nicht, kündigte der SA-Chef an, denn sie wollten »ein neues, in einer geistigen Revolution aus nationalistischem und sozialistischem Geiste wiedergeborenes Deutschland«. Fast drohend fuhr Röhm fort: »Deshalb werden die SA und SS nicht dulden, dass die deutsche Revolution einschläft oder auf halbem Wege von den Nicht-Kämpfern verraten wird!«26 Statt auf Ruhe und Ordnung setzte er also weiter auf Ungewissheit, Veränderungsdruck – und kaum verhüllt: Gewalt.

Weil zu den bürgerlichen Skeptikern, den »Spießern und Nörglern«, auch große Teile des Offiziers- und Unteroffizierskorps der elitären Reichswehr gehörten, die dünkelhaft auf die braun uniformierten Massen der SA herabsahen, zeichnete sich Mitte 1933 ein Konflikt ab. Und das, obwohl die Reichswehr, die in den 13 Jahren der Weimarer Republik so stolz auf ihren »unpolitischen« Charakter gewesen war, sich der neuen Regierung geradezu unterwürfig andiente. Vor den höheren Befehlshabern ließ Reichswehrminister Werner von Blomberg am 1. Juni 1933 keinen Zweifel: »Der Umschwung ist von der Nazibewegung allein gemacht«, hielt General Curt Liebmann, als Wehrkreiskommandeur in Württemberg Mitglied der engeren Reichswehrführung, die Worte seines Ministers fest. Allerdings bekannte auch Blomberg, dass er rasch eine Rückkehr zur Normalität anstrebte: »Es wird ein Glück sein, wenn diese Bewegung bald zu der von ihr erstrebten Totalität kommt.« Wie Ildefons Herwegen verband der ranghöchste Soldat diesen Wunsch mit einem Bekenntnis zum autoritären Staat: »Jetzt ist das Unpolitischsein vorbei und es bleibt nur eins – der nationalen Bewegung mit aller Hingabe dienen.«27

Ziemlich beste Freunde: Adolf Hitler und Ernst Röhm (mit Julius Schaub) auf einer Postkarte von 1932/33.

In den Wochen nach der Gedenkrede des Abts von Maria Laach verschwanden die noch existierenden politischen Parteien. Die SPD wurde am 22. Juni 1933 verboten, in den folgenden Tagen lösten sich nacheinander die Deutschnationale Volkspartei, die Deutsche Staatspartei, die Deutsche Volkspartei und das Zentrum selbst auf. Anfang Juli unterstellte sich der reaktionäre Veteranenverband Stahlhelm mit rund einer halben Million Mitgliedern der SA – die letzte noch bestehende Massenorganisation außerhalb der Hitler-Bewegung hörte effektiv auf zu existieren, selbst wenn sie formal noch fortbestand; ein sofortiger Beitritt hätte nämlich dazu geführt, dass die bereits im Januar 1933 zur SA zählenden etwa 430 000 Männer in der eigenen Organisation in die Unterzahl geraten wären. Fortan waren die NSDAP und ihre Untergliederungen die einzigen legalen politischen Gruppierungen.

Dieses Ende des gesellschaftlichen Pluralismus nur fünf Monate nach seiner Ernennung zum Reichskanzler nahm Adolf Hitler zum Anlass für eine Rede vor den Reichsstatthaltern, den regionalen Vertretern der nun praktisch allmächtigen Berliner Regierung. An sich ging es bei dem Treffen in der Reichskanzlei um Wirtschaftsfragen, aber im Zuge seiner Ansprache gab der »Führer« eine neue politische Generallinie aus: »Die Revolution ist kein permanenter Zustand, sie darf sich nicht zu einem Dauerzustand ausbilden. Man muss den freigewordenen Strom der Revolution in das sichere Bett der Evolution hinüberleiten.« Und ohne die SA zu nennen, fügte er mit Bezug auf das inhaltlich schon lange überholte, formal dennoch weiterhin gültige NSDAP-Parteiprogramm, die »25 Punkte« von Februar 1920, hinzu: »Die Ideen des Programms verpflichten uns nicht, wie Narren zu handeln und alles umzustürzen, sondern klug und vorsichtig unsere Gedankengänge zu verwirklichen.«28 Also das genaue Gegenteil dessen, was Ernst Röhm nur vier Wochen zuvor in den Nationalsozialistischen Monatsheften versprochen hatte.

Doch auf Konfrontation setzte Hitler nicht – noch nicht. Bei einer Rede vor SA-Leuten in Dortmund am 8. Juli appellierte er vielmehr an das Verantwortungsgefühl der versammelten Braunhemden: »Die Macht haben wir. Niemand kann uns heute Widerstand entgegensetzen. Nun aber müssen wir den deutschen Menschen für diesen Staat erziehen. Eine Riesenarbeit wird einsetzen für die kommenden Jahrzehnte.« Die NS-Bewegung sei »des deutschen Volkes einzige Hoffnung und sein einziger Glaube an die Zukunft«, weshalb »nach uns« nur Verzweiflung kommen könne.29

In der SA wurde diese Weisung Hitlers nicht überall akzeptiert. »Die SA-Opposition gegen den neuen Kurs greift immer weiter um sich«, meldete zumindest am 11. Juli 1933 die der SPD nahestehende Exilzeitung Deutsche Freiheit: »Das Zentrum der Opposition befindet sich in Berlin.«30 Die konservative Pariser Zeitung Le Temps sah es ähnlich und kommentierte: »Herr Hitler wird sich sehr starkmachen müssen, wenn er verhindern will, eines schönen Tages von seinen eigenen SA-Leuten weggespült zu werden. Wird er diese Kraft noch besitzen?«31

Am selben 11. Juli schickte Reichsinnenminister Wilhelm Frick ein Rundschreiben an die Reichsstatthalter und die weiter bestehenden Landesregierungen, in dem er Hitlers Absage an Eigenmächtigkeiten wiederholte. »Alle Macht dieses Staates liegt in den Händen der von dem Herrn Reichskanzler allein geführten Reichsregierung, in der alle entscheidenden Ämter mit zuverlässigen Nationalsozialisten besetzt sind. Damit ist die siegreiche deutsche Revolution in das Stadium der Evolution, d. h. normaler gesetzmäßiger Aufbauarbeit getreten.« Die Empfänger des Rundschreibens sollten fortan die »Autorität des Staates auf allen Gebieten und unter allen Umständen sicherstellen«. Jeder Versuch, diese Autorität zu erschüttern, von welcher Seite auch immer, müsse »rücksichtslos und unter Einsatz aller staatlichen Machtmittel verhindert« werden.32 Obwohl seinem Inhalt wie seinem Zweck nach an sich verwaltungsintern, wurde der Brief umgehend im Völkischen Beobachter abgedruckt und damit der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die zuständigen Behörden setzen Fricks Anweisung um, Preußens Ministerpräsident Hermann Göring zum Beispiel am 28. Juli. Da er in Personalunion auch Innenminister war und damit verantwortlich für die Polizei im weitaus größten Land des Reiches, ordnete er an, dass »künftig alle Angriffe« auf die SA mit »allergrößter Beschleunigung verfolgt werden«; allerdings gab es solche Angriffe praktisch nicht mehr. Viel wichtiger an Görings Anordnung war die Bestimmung, dass ab sofort »jede Handlung, die mit den Gesetzen des Staates nicht in Einklang steht, unerbittlich auf das Strengste verfolgt« werde, denn der nationalsozialistische Staat könne »private Eingriffe in staatliche Hoheitssphären« nicht dulden. Eine klare Ansage: Die SA hatte umgehend alle eigenmächtigen Vorhaben einzustellen. Um diese für Braunhemden frustrierende Weisung abzufedern, schob Göring nach, die bis zum 6. Juli 1933 im Zuge der »nationalen Erhebung« verübten Straftaten würden regelmäßig amnestiert. Sofern der »Täter zur Errichtung des nationalsozialistischen Staates handelte«, sollten laufende Verfahren »durch Niederschlagung oder Begnadigung« beendet werden.33 Ein klares Angebot: künftiges Stillhalten gegen pauschale Straffreiheit für vergangene Verbrechen.

»Zweite Revolution«

Mit einem solchen Handel war Ernst Röhm keineswegs einverstanden. Er wusste, dass sich die Weisungen Hitlers, Fricks und Görings gegen sein Konzept der fortgesetzten nationalsozialistischen Revolution richteten; der Reichsinnenminister hatte sogar ausdrücklich vor einer solchen »zweiten Revolution« gewarnt und gedroht: »Wer jetzt noch so redet, muss sich darüber klar sein, dass er sich damit gegen den Führer selbst auflehnt und dementsprechend behandelt wird.«34 Damit fühlte sich der SA-Chef aber nicht gemeint; er führte die »Redewendung von der ›zweiten Revolution‹« zu dieser Zeit »sehr oft im Munde«.35

Bis dieser Grundsatzkonflikt entschieden war, musste die SA dringend anderweitig beschäftigt werden; zumindest jene Teile, die schon vor dem 30. Januar zu den Braunhemden gehört hatten. Die Führung bemühte sich im Sommer 1933 noch mehr als in den Monaten zuvor, »Alten Kämpfern« als Belohnung für ihren Einsatz bezahlte Arbeit zu verschaffen; das führte zu einer gewaltigen Aufblähung des Staats- und Verwaltungsapparates, bis hinein in öffentliche und teilweise sogar private Unternehmen.36 Doch längst nicht alle SA-Mitglieder konnten so versorgt werden. Um sie zu beschäftigten, setzte Röhm so viele Veranstaltungen wie möglich an. Zahlreichen Aufmärschen und Kundgebungen verlieh der Stabschef durch seine Anwesenheit besonderen Rang. In Berlin fand beispielsweise eine große Herbstparade statt, und auch beim NSDAP-»Parteitag des Sieges« im September in Nürnberg nahmen mehrere Hunderttausend SA-Mitglieder mit Röhm an der Spitze teil. All das diente dazu, die Braunhemden von Eigenmächtigkeiten abzubringen.

Doch so einfach ließen sie sich nicht ruhighalten, denn jahrelang hatte die Partei ihre »Eigeninitiative« gegen tatsächliche wie angebliche Gegner gewünscht und befördert. Röhm übte allerdings keine offene Kritik an Fricks und Görings Weisungen, gar an Hitlers Grundsatzentscheidung. Vielmehr verfolgte er eine Doppelstrategie aus öffentlichen und vertraulichen Anweisungen.

So gab er einerseits einen breit publizierten Erlass gegen das »Muckertum« heraus, das »in letzter Zeit geradezu Orgien« feiere. Darin sagte er den »Moralrichtern« in den eigenen Reihen den Kampf an: Man könne nicht hinnehmen, dass SA-Angehörige sich als Keuschheitswächter betätigten und beispielsweise rauchende oder geschminkte Frauen belästigten. Die »deutsche Revolution« sei nicht von »Spießern und Sittlichkeitsaposteln gewonnen« worden, sondern von »Kämpfern«. Ausdrücklich verbot Röhm »sämtlichen Führern und Männern der SA«, sich als »Handlanger verschrobener Moralitäten« herzugeben.37

Andererseits erließ der Stabschef unter dem Betreff »Disziplin« eine streng geheime, SA-interne Weisung, der zufolge als »Sühne für den Mord an einem SA-Mann« ab sofort »durch den zuständigen SA-Führer bis zu zwölf Angehörige der feindlichen Organisation, von der der Mord vorbereitet wurde, gerichtet werden« sollten. Zwar schob Röhm nach, dieses »Gericht« müsse »kurz und soldatisch« vollzogen werden, also nicht in Form sadistischer Quälerei, wie besonders im März 1933 während der Gewaltexplosion nach dem Reichstagsbrand.38 Nach Görings Verbot aller Eigenmächtigkeiten der SA war das jedoch eine unmissverständliche Provokation – die Röhm übrigens selbst zu vertuschen versuchte: Als sich ein SA-Mitglied bei einer staatsanwaltlichen Vernehmung im August 1933 wegen eines Übergriffs nach der Göring-Amnestie auf diesen Röhm-Befehl berief, schickte der SA-Chef auf Nachfrage eine um die entscheidenden Sätze gekürzte Abschrift »im Auszug« an das Reichsjustizministerium; der volle Wortlaut wurde dort erst fast zwei Jahre später, Ende Juni 1935, aktenkundig – obwohl er schon lange vorher in Oppositionskreisen im Exil kursierte.39

Hitler selbst hatte im Sommer 1933 der SA-Führung öffentlich den Auftrag erteilt, die »Erziehung des deutschen Menschen im Geiste des Nationalsozialismus« zu gewährleisten; das sei ab sofort die »vornehmste Aufgabe« der Braunhemden. Röhm griff diese vage Formulierung in den kommenden Monaten auf und wiederholte sie in den meisten seiner öffentlichen Äußerungen. Mit weniger Nachdruck, das war den Ansprachen und Artikeln deutlich zu entnehmen, machte sich der Stabschef eine andere Passage derselben Hitler-Rede zu eigen. Der Reichskanzler hatte nämlich auch gesagt, die SA als »Heer politischer Soldaten der deutschen Revolution« wolle niemals »unser Heer ersetzen oder in Konkurrenz zu ihm treten«. Vielmehr sei und bleibe die Reichswehr der alleinige »Waffenträger der Nation«.40 So wichtig war Hitler diese Botschaft, dass er bei einer Tagung von SA-Führern in Bad Godesberg im August sinngemäß auf sie zurückkam. »Das Verhältnis der SA zur Armee sei das gleiche wie das der politischen Führung zur Armee«, gab der Völkische Beobachter die Kernsätze in indirekter Rede wieder: »Beide seien nicht Selbstzweck, sondern dienten nur dem einen Zweck, der Erhaltung unseres Volkes.«41 Offenkundig hielt Hitler diese Erinnerung für nötig.

Dabei entwickelte sich im Spätsommer 1933 die Zusammenarbeit von SA und Reichswehr zunächst wie angestrebt. Die Braunhemden sollten vorrangig bei der Reichsverteidigung eingesetzt werden, besonders im Grenzschutz Richtung Osten, also gegen Polen. Ferner hatten sie als Personalreservoir zu dienen. Röhm setzte Friedrich Wilhelm Krüger, einen der höchsten SA-Offiziere, als Ausbildungschef und Verbindungsmann zwischen SA-Führung und Reichswehr ein – natürlich einen ehemaligen Frontoffizier des Weltkrieges, der für die Generäle des Heeres akzeptabel schien, auch wenn er 1918 nur Oberleutnant gewesen war. Im Gegenzug erließ Reichswehrminister Werner von Blomberg einen Erlass, demzufolge die SA künftig für die vormilitärische Ausbildung in Deutschland zuständig sein sollte; binnen einiger Wochen waren diese Pläne so weit gediehen, dass künftig eine Viertelmillion junge Männer pro Jahr in über 200 SA-»Sportschulen« unterrichtet werden sollten. Hinzu kamen »Hilfswerklager«, in denen arbeitslose SA-Männer beruflich geschult, aber auch militärisch ausgebildet wurden. Blomberg zog im September eine positive Zwischenbilanz der bisherigen Zusammenarbeit mit Röhms Truppe. Die Reichswehr habe durch die SA keine Konkurrenz zu befürchten; die Aufgabe der Braunhemden sei, das im innenpolitischen Kampf Erreichte zu erhalten, während die Streitkräfte »in Friedenszeiten die deutsche Jugend zu Soldaten erziehen und in Kriegszeiten die deutschen Grenzen verteidigen« sollten.42

Doch diese aus Sicht Hitlers positive Entwicklung stieß schon zur selben Zeit an Grenzen, und zwar mindestens an zwei gleichzeitig: Einerseits beklagten sich Reichswehroffiziere, dass die SA-Führer nicht hinreichend qualifiziert seien, um die ihnen zugedachte Rolle beim Personalaufbau des künftigen Heeres zu erfüllen. Ein zum Ausbildungschef der SA abgeordneter Reichswehroffizier informierte das Reichswehrministerium, Krüger und seine Leute seien gar »nicht in der Lage, eine derartig schwierige Aufgabe« zu übernehmen; ein Teil selbst der SA-Führer sei nicht einmal im Krieg gewesen.43 Andererseits und vielleicht gerade aus unfreiwilliger Einsicht in die Berechtigung solcher Kritik fühlten sich Röhm und seine Untergebenen von der gerade 100 000 Mann starken Reichswehr schlecht behandelt – jedenfalls nicht angemessen für eine inzwischen mehr als zehnmal so große Truppe wie allein die aktive SA, zu der zwei verschiedene, jeweils etwa gleich große Reserven aus älteren, fronterfahrenen Mitgliedern hinzukamen.44

Um diese Konfrontation zu entschärfen, erhöhte Hitler den formalen Rang von SA und NSDAP, denn in der Partei wuchs eine ähnliche, wenngleich weniger stark ausgeprägte Unzufriedenheit mit dem Kurs der Regierung, vor allem ihrem Bündnis mit den bürgerlich-konservativen Kräften. Also band der Kanzler die beiden wichtigsten nationalsozialistischen Gliederungen in den Staat ein: Zum 1. Dezember 1933 berief er den »Stellvertreter des Führers« in der Partei Rudolf Heß und SA-Chef Röhm zu Reichsministern ohne Geschäftsbereich. Wichtig daran war – neben der persönlichen Auszeichnung seiner beiden Mitstreiter und dem damit verbundenen, ausgesprochen üppigen Jahresgehalt von jeweils 30 400 Reichsmark – das Zeichen an die Bewegung.45 »Völliger Einbau der Partei in den Staat«, beschrieb die Vossische Zeitung die Folge dieser Kabinettserweiterung.46

Diese primär innenpolitische Maßnahme hatte allerdings unerwartet negative Auswirkungen in der Außenpolitik. Frankreichs Botschafter in Berlin, André François-Poncet, beschwerte sich für diplomatische Verhältnisse recht deutlich beim Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Bernhard Wilhelm von Bülow, der »Einbau der SA in den Staat« habe die Situation der gegenseitigen Beziehungen »zweifellos erschwert«. Man sei in Paris sichtlich beunruhigt. Dahinter stand die Sorge, dass die militärischen oder zumindest quasimilitärischen Verbände des Staates auf einen Schlag vervielfacht worden waren. Sein Gesprächspartner beruhigte den Franzosen, indem er Röhms Organisation kleinredete: Niemand werde »ernstlich behaupten können, dass die SA eine Truppe« darstelle.47 Die britische Regierung sorgte sich ebenso, was die neue Funktion der Braunhemden anging; sie dürften keinesfalls auch noch in die Reichswehr eingegliedert werden, erklärte Botschafter Sir Eric Phipps die Londoner Position.48

Auf diese Bedenken reagierte Röhm umgehend. Schon am 7. Dezember hielt er auf Einladung des Außenpolitischen Amtes der NSDAP im Berliner Hotel Adlon einen Vortrag, zu dem vor allem ausländische Diplomaten und Vertreter der internationalen Presse erschienen. Gewiss zog sie nicht zuletzt die Konstellation von Gastgeber und Redner an, denn die persönliche Feindschaft zwischen dem NS-Außenpolitiker Alfred Rosenberg und Röhm war weithin bekannt. Keine sechs Wochen zuvor hatte der SA-Chef bei einem Empfang aus Anlass des türkischen Nationalfeiertages den anwesenden Rosenberg als »Baltenschwein« geschmäht. »Keinem der ausländischen Diplomaten ist dieses Schauspiel entgangen«, notierte die Augenzeugin Bella Fromm: »Rosenberg zitterte vor Wut und verschwand.«49 Würde es bei dem erneuten öffentlichen Zusammentreffen der beiden zum Eklat kommen?

Doch die Hoffnung auf derlei wurde enttäuscht. Ganz gesittet führte Rosenberg in seiner Einleitung aus, über das »Wesen des Nationalsozialismus« bestünden außerhalb Deutschlands »vielfach noch ganz falsche Vorstellungen«. Deshalb wolle das Außenpolitische Amt in den Wintermonaten die internationale Presse und Botschaftsmitarbeiter mit der eigenen Sichtweise vertraut machen; den Auftakt bildete der Vortrag zum Thema »Wesen und Aufgaben der SA«. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Rang eines Reichsministers gab sich Röhm moderat: »Die SA lässt sich mit keinem Heer, mit keiner Miliz, mit keinem sonstigen Heeressystem der Welt vergleichen«, sagte er. Zwischen Reichswehr und SA gebe es »ganz scharf und eindeutig« eine »Trennungslinie«, die Hitler festgelegt habe: »Die Reichswehr ist der alleinige Waffenträger des Reiches, die SA ist der Willens- und Ideenträger der nationalsozialistischen deutschen Revolution.« Die Braunhemden seien eine freiwillige politische Organisation, beteuerte er und schloss erstaunlicherweise eine leicht widerlegbare Lüge an: SA-Männer würden von der Reichswehr nicht ausgebildet.50

Zu den Zuhörern zählten auch britische Diplomaten, die ihren Eindruck nach London meldeten. »Es war offenkundig, dass Röhm nicht mit dem Herzen bei der Sache war«, hieß es in dem Telegramm, und noch zugespitzt: »Röhm hatte keine Freude an seiner Aufgabe zu erklären, dass die SA von nun an nur noch eine politische Kraft sein soll.« Nach dem Vortrag ergänzte der Stabschef im Gespräch mit einem Briten sinngemäß, die SA halte junge Männer von der Straße fern. Die Befürchtung des Auslands, die SA habe eine militärische Bedeutung, sei falsch.51

Ein durchaus irritierendes Niveau erreichte diese Tiefstapelei schon am folgenden Tag. In einem persönlichen Gespräch zwischen Hitler und Phipps über Abrüstungsfragen nach dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund verglich der Reichskanzler die Braunhemden ausgerechnet mit der Heilsarmee, immerhin einer ursprünglich britischen Gründung. Den Botschafter brachte diese Bemerkung nach eigenen Angaben zum Lachen – nicht gerade ein diplomatisches Verhalten.52

Ernst Röhm zog sich nach seinem Auftritt im Adlon erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Am 10. Dezember meldete er sich wegen Grippe krank, doch schon drei Tage später war er wieder gesund genug, um zu einem dreiwöchigen Erholungsurlaub nach Italien aufzubrechen, genauer: nach Capri – und das, obwohl seine Mutter am 15. Dezember in München ihren 76. Geburtstag feierte. Offensichtlich hatte der Stabschef Wichtigeres zu tun. Zu Weihnachten reisten ihm seine engsten Vertrauten ans Mittelmeer nach: der Chef der Berliner SA Karl Ernst, Polizeipräsident Edmund Heines aus Breslau, Röhms erster Adjutant Hans Erwin Graf Spreti und einige weitere, dazu mehrere »Komplimentieroffiziere«, die sich um das Wohlergehen der SA-Führung zu kümmern hatten.53 Was besprochen wurde, blieb unbekannt. Die Gruppe reiste kurzfristig und vorzeitig ab, als man erfuhr, dass der britische Außenminister John Simon auf Capri den Jahreswechsel verbringen würde – offenbar wollten die SA-Leute auch nicht in Zivil von ausländischen Beamten oder gar Journalisten beobachtet werden.

Zum Jahreswechsel richtete Hitler einen offenen Brief an Röhm, in dem er die Rolle der SA für die »nationalsozialistische Revolution« lobte. Der Brief war in vertraulichem Ton gehalten: »Als ich Dich, mein lieber Stabschef, in Deine heutige Stellung berief …«, und endete mit dem Versprechen »herzlicher Freundschaft«. Doch interessanter war ein anderer Satz, denn der NSDAP-Chef kam auf die schon mehrfach geäußerte Aufgabenteilung zurück: »Wenn das Heer den Schutz der Nation nach außen zu garantieren hat, dann ist es die Aufgabe der SA, den Sieg der nationalsozialistischen Revolution, den Bestand des nationalsozialistischen Staates und unserer Volksgemeinschaft im Inneren zu sichern.«54 Erstaunlich war weniger der bekannte Inhalt als vielmehr die erneute Wiederholung. Offenbar zweifelte Hitler, dass seine Botschaft verstanden worden war.

Daran änderte auch Röhms indirekte Antwort nichts. In seinem Neujahrsbefehl hieß es zunächst zwar: »SA und SS sind verkörperter Nationalsozialismus.« Zugleich versprach er aber, die Braunhemden »werden weitermarschieren, werden weiter angreifen und werden, wenn es sein muss, sterben für die Idee des Hakenkreuzes«.55 Klang der erste Satz noch kompatibel mit Hitlers Auftrag an die SA, die Deutschen »im Geiste des Nationalsozialismus« zu erziehen, so passte die folgende Formulierung kaum zu dem im Juli 1933 ausgegebenen Ziel, den »Strom der Revolution in das sichere Bett der Evolution hinüberleiten«. Im Gegenteil: Röhm hielt den »Kampf« ganz offensichtlich noch nicht für gewonnen. Ohne den Begriff zu benutzen, redete er der »zweiten Revolution« das Wort.

»Schwul Heil«

Im Zuge der engeren Zusammenarbeit wurden häufige Kontakte zwischen SA-Spitze und Reichswehrführung nötig. Dabei fiel zunehmend eine der Öffentlichkeit an sich bekannte Tatsache auf: die weitgehend offen gelebte Homosexualität Röhms und mehrerer seiner Vertrauten. Bei einem Termin im Reichswehrministerium im Januar 1934 registrierten die Anwesenden, so erinnert sich ein Stabsoffizier, dass der in Zivil erschienene Stabschef »erheblich nach Parfüm« roch.56 Auch der britische Minister Anthony Eden vermerkte bei einem Besuch in Berlin pikiert, dass der »Säbelrassler« Röhm »parfümiert« war.57 Das Offizierskorps der Reichswehr war eindeutig homophob und hatte Röhms kaum kaschierte Veranlagung schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten als Problem betrachtet. Doch mit der von Hitler gewünschten, viel engeren Zusammenarbeit wurde daraus eine Herausforderung.

Seit dem 1. Januar 1872 galt im Deutschen Reich der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches: »Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.«58 Seither waren gleichgeschlechtliche Beziehungen gesellschaftlich geächtet. Weil aber nur die »Unzucht« selbst strafbewehrt war, also Oral- und Analverkehr zwischen Männern, nicht aber sexuelle Handlungen unterhalb dieser Schwelle, bestanden Beweisprobleme, sofern die Betroffenen beteuerten, zu »Unzucht« sei es nicht gekommen. Allerdings ergab sich daraus ein erhebliches Potenzial für Erpresser. Mehrere Skandale schon im Kaiserreich wie die Eulenburg-Affäre um einen engen Freund Kaiser Wilhelms II. hatten gezeigt, dass bereits Andeutungen über Verstöße gegen den Paragrafen 175 Karrieren ruinieren konnten. Das Thema Homosexualität hatte enormes Empörungspotenzial, auch wenn es zugleich Initiativen gab, die Homosexualität entkriminalisieren wollten.

Während der Weimarer Republik nahmen die Gegensätze in der Gesellschaft zu, und wie für fast alle anderen Aspekte des Lebens galt das auch hinsichtlich gleichgeschlechtlicher Beziehungen: Einerseits entwickelten sich in fast allen Großstädten weitgehend offen homosexuell lebende Milieus, die von der Polizei in aller Regel ignoriert wurden. Andererseits blieb der Paragraf 175 in Kraft; von Emanzipation oder gar sozialer Anerkennung konnten Schwule nur träumen. 1926 schätzte das Landesjugendamt Berlin, dass in der Reichshauptstadt etwa 40 000 »Gleichgeschlechtliche« lebten, und gab »Vorsichtsmaßnahmen« bekannt: »Um vor ihnen die noch unverdorbene Jugend zu schützen, sollen in Zukunft besondere Sprechstunden zur Beratung der Eltern, Lehrer und Erzieher eingeführt, gefährliche Jugendliche auf dem Lande untergebracht und gegebenenfalls Fürsorgeerziehung zur Verfügung gestellt werden.«59

Ernst Röhm hatte seine homosexuelle Veranlagung eigenen Angaben zufolge mit 36 Jahren erkannt: »Ich bilde mir ein, gleichgeschlechtlich zu sein, habe dies aber richtig erst 1924 ›entdeckt‹«, schrieb er Ende Februar 1929 an den Arzt und Publizisten Karl-Günther Heimsoth: »Ich kann mich vorher an eine Reihe auch gleichgeschlechtlicher Gefühle und Akte bis in meine Kindheit erinnern, habe aber auch mit vielen Frauen verkehrt, allerdings nie mit besonderem Genuss.« Da der selbst schwule Arzt zum rechtsextremen Milieu gehörte und sich scharf von der meist linksliberalen Homosexuellen-Bewegung abgrenzte, wurden Röhm und Heimsoth zu Vertrauten, die sich erstaunlich offene Briefe schrieben. So berichtete der zeitweise als Ausbildungsoffizier in Bolivien tätige Röhm schwärmerisch: »Die blutjungen frischen Leutnants würden Ihnen sicher auch gefallen … natürlich unmöglich.« Er müsse sich »halt gedulden, bis ich wieder in La Paz bin – dort bin ich vorläufig versorgt«.60

Schon bald nach seiner Selbsterkenntnis hatte sich Röhm faktisch selbst geoutet. In der Nacht zum 13. Januar 1925 hatte er im »Marien-Casino« in Berlin, einem Treffpunkt der homosexuellen Szene, einen Jugendlichen namens Hermann Siegesmund angesprochen und an seinen Tisch gebeten. Nach einigen Gläsern Bier forderte Röhm den 17-Jährigen auf, »den Rest der Nacht mit ihm in seinem Hotelzimmer zu verbringen«. Siegesmund willigte ein; über einen eventuell vereinbarten Preis sagte er nichts, denn damit hätte er sich selbst belastet: Prostitution war ebenso strafbar wie »Unzucht«. Seinen Angaben zufolge saßen Röhm und er »noch angekleidet im Hotelzimmer«, als ein Zettel auf den Boden fiel, den der Jugendliche aufhob und unbemerkt einsteckte; es war ein Gepäckschein. Kurz darauf verließ Siegesmund das Zimmer, weil Röhm »mir widernatürlichen Geschlechtsverkehr abverlangte«.61 Ob es sich um eine Falle handelte und der Jugendliche von vornherein einen Diebstahl begehen wollte oder ob er lediglich die Gelegenheit nutzte, wurde nie geklärt. Jedenfalls holte er mit dem Schein einen Koffer ab. Nicht gerechnet hatte Siegesmund damit, dass der als führender Teilnehmer des Novemberputsches 1923 durchaus bekannte Röhm den Diebstahl anzeigen würde, weil er dadurch als Homosexueller aktenkundig wurde. Da aber Siegesmund selbst aussagte, es sei nicht zu »widernatürlicher Unzucht« gekommen, sondern er habe vorher das Hotelzimmer verlassen, lag kein Verstoß gegen den Paragrafen 175 vor; der Dieb erhielt eine Haftstrafe und Röhm sein Gepäck zurück. In einem Blatt der vielfältigen und untereinander heftig zerstrittenen völkischen Szene erschien über den Vorgang ein spöttischer Artikel, der in einem Zweizeiler gipfelte: »Bleibst du mal in Berlin bei Nacht / dann gib auf deinen Koffer acht!«62 Ob der Vorgang etwas damit zu tun hatte, dass Röhm die erst Ende Februar 1925 übernommene Leitung der wiedergegründeten SA schon zum 1. Mai wieder niederlegte, ist unklar; offiziell ging es um unterschiedliche Auffassungen zwischen Hitler und ihm.

Röhm schlug sich die folgenden Jahre mehr schlecht als recht durch, obwohl er eine Offizierspension von 335 Reichsmark im Monat erhielt, immerhin das Zweieinhalbfache des Durchschnittseinkommens; zudem unterstützte ihn das Reichswehrministerium 1926 bis 1928 mit fünf Zahlungen von insgesamt 1100 Reichsmark. Ob die finanziellen Probleme mit seinem Lebenswandel zu tun hatten, mit Besuchen in Lokalen für Homosexuelle, ist unklar; jedenfalls lobte er in einem Brief an Heimsoth ein teures Berliner Dampfbad als den »Gipfel alles menschlichen Glücks«.63

Um seine Bekanntheit in völkischen Kreisen zu Geld zu machen, verfasste Röhm unter dem Titel Geschichte eines Hochverräters eine Autobiografie, die im September 1928 erschien. Darin deutete er seine sexuelle Veranlagung zumindest recht offen an: »Meine Wege haben mich manchmal dahin geführt, wo der brave Spießer errötet und schaudert. Und doch möchte ich die gewonnenen Erfahrungen nicht missen.«64 Der entschieden homophobe Joseph Goebbels schrieb im Oktober 1928 in seine Tagebuchkladde: »Lektüre Röhm Geschichte eines Hochverräters. Sehr interessant in den Einzelheiten. Aber die Militärs können nicht schreiben.«65 Die Andeutungen hatte der Berliner NSDAP-Gauleiter und Propagandist offenbar nicht verstanden, denn auch noch gut zwei Jahre später, als Hitler den zwischenzeitlich als Militärausbilder nach Südamerika gewechselten Röhm nach Deutschland zurückrief, freute sich Goebbels: »Röhm kommt. Aus Bolivien, wo er in der Armee tätig war. Er ist sehr nett zu mir, und ich hab’ ihn auch gern. Eine offene, gerade Soldatennatur. Ein Charakter.«66 Am 15. Januar 1931 hielt er sogar fest, Röhm vor seinem alten Vertrauten Paul Röhrbein gewarnt zu haben. »Paragraf 175«, notierte Goebbels und fügte hinzu, der neue SA-Chef sei »sehr betroffen«.67 Ausweislich der Tagebücher erkannte er erst Ende Februar 1931 die Homosexualität des neuen zweiten Manns der Hitler-Bewegung: »Paragraf 175, auch Röhm soll dazu gehören. Ekelhaft!« Die Partei dürfe kein »Dorado der 175erei« sein.68

Goebbels’ Einsicht kam erstaunlich spät. Seit Anfang Januar führte Röhm die SA, und binnen weniger Wochen häuften sich in der gerade erst bezogenen neuen NSDAP-Parteizentrale in München, dem Braunen Haus in der Brienner Straße, Beschwerden wegen der Homosexualität des neuen Stabschefs. Hitler sah sich genötigt, mit einem eigens gedruckten, also nicht nur wie üblich in der Parteipresse veröffentlichten »Erlass« zu reagieren: »Der Obersten SA-Führung liegen eine Reihe von Meldungen und Anzeigen vor, die sich gegen SA-Führer und -Männer richten und vor allem Angriffe wegen des Privatlebens dieser Persönlichkeiten enthalten«, hieß es in der Anordnung. Eine Prüfung habe ergeben, dass es meist um Vorkommnisse gehe, die »gänzlich außerhalb des Rahmens des SA-Dienstes« geschehen sein sollten. Über »rein auf privatem Gebiet« liegende Dinge werde er als Oberster SA-Führer (und einziger Vorgesetzter Röhms) nicht entscheiden. Die SA sei »keine moralische Anstalt zur Erziehung von höheren Töchtern, sondern ein Verband rauer Kämpfer«. Abschließend drohte der Parteichef, Erstatter derartiger Anzeigen künftig »zur Verantwortung zu ziehen« und gegebenenfalls aus SA und Partei auszuschließen.69 Mit keinem Wort äußerte sich Hitler jedoch zum Inhalt der Vorwürfe; uneingeschränkte Unterstützung sah anders aus.

Zumal die Auseinandersetzungen innerhalb der SA weitergingen. Mitte April 1931 begann die Münchner Post eine üble homophobe Kampagne, zunächst mit durchsichtigen Anspielungen im Stil der gegen Philipp von Eulenburg gerichteten Hetze von 1906/07.70 Anfangs ignorierten die Nationalsozialisten diese Vorwürfe, woraufhin das sozialdemokratische Blatt am 22. Juni nachlegte und gestützt teilweise auf mehrere echte, vor allem aber auf drei gefälschte Briefe angeblich aus dem Braunen Haus ins Detail ging. Da fast die gesamte SPD- sowie Teile der kommunistischen Presse einstiegen, musste die NSDAP reagieren. Der Völkische Beobachter brachte zwei Tage später und zufällig in seiner 175. Ausgabe in diesem Jahr (wie die Münchner Post hämisch bemerkte) eine Art Ehrenerklärung, die auch Heinrich Himmler unterzeichnet hatte, als Reichsführer SS einer der Stellvertreter Röhms. Auch der Attackierte selbst meldete sich zu Wort und bestritt den Inhalt der gefälschten Briefe, umging aber die dahinterstehende Frage seiner sexuellen Orientierung. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass bereits seit einiger Zeit Ermittlungen gegen Röhm wegen des Verdachts liefen, gegen den Paragrafen 175 verstoßen zu haben; dazu vernommen worden war er schon Anfang April.

Die Münchner Post legte mit dem zutreffend geschilderten Kofferdiebstahl vom Januar 1925 nach. Einige Wochen lang eskalierten die Vorwürfe; sie richteten sich nicht nur gegen den Stabschef, sondern auch gegen seine Vertrauten Edmund Heines, Karl Ernst und andere. Das Niveau war unterirdisch: Der Vorwärts, das Leitmedium der SPD, schrieb von »Schwulitäten-Röhm«.71 Der Volksfreund