Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

La Gran Novela Rural Murciana. Las correrías de un moderno de pueblo desorientado que vuelve a su aldea de cabras por Navidad. Santini, un bigotudo escuálido de 29 años, vuelve por Navidad a Fuente Librilla, su pueblo de cabras a los pies de Sierra Espuña. Allí se celebra la fiesta de jubilación de su padre, Matías Martínez, el Ropasuelta, un malasombra autoritario con quien Santini lleva una década sin hablar. En la aldea, lo de siempre: la llorera fácil de su madre y la casa-tienda con el jamonero de El Pozo presidiendo el salón. Los mismos garrulos de guantazo rápido. Los viejos con su dominó y su Real Madrid y la jarana intergeneracional en El Callejón, el bar-pub-discoteca-after del lugar. Y a todo esto, el Ropasuelta tiene un tole tole: correr con su hijo la tradicional carrera popular del 4 de enero alrededor del pueblo. Él, que el chándal se lo ha puesto solo para hacer morcillas y matar corderos… Ropasuelta es la primera novela de Santos Martínez. Una brillante sátira que destroza los tópicos de la vida en el campo, manosea un buen puñado de masculinidades tóxicas y retrata con angustia y humor a una generación que, al borde de la treintena, solo ve suelo quemado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

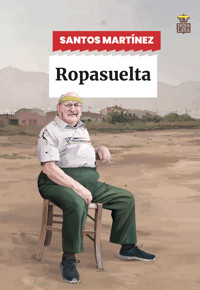

RoPASUELTA

SANTOS MARTÍNEZ

RoPASUELTA

Sensibles a las Letras, 103

Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2024

© Santos Martínez Álvarez, 2024

© de la imagen de la portada: Iván Cuervo Berango

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2024

El fragmento en cursiva de las pp. 201 a 203 es un capítulo de la novela El banquete celestial, de Donald Ray Pollock, ligeramente adaptado al contexto de Ropasuelta.

Hoja de Lata Editorial S. L.

Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Trabayadores Culturales Glayíu/Iván Cuervo Berango

Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez

ISBN: 979-13-87554-02-6

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

A María, que sabe bailar sevillanas y rapear a la vez(y me deja verlo)

«Why put a new addresson the same old loneliness?»

Just be simple, Songs: Ohia

«Mr. Blue, Mr. Bluekeeps on chasing methat´s why I´m runningwhy I´m always running»

Run for cover, The Dells

Fuente Librilla. Tarde-noche del 24

Mi padre iba por la vida como si el cielo le debiera algo. Lo vi mil veces: caían cuatro gotas, mi madre se levantaba del sillón de la esquina, le cantaban las rodillas, miraba por la ventana y señalaba el cristal. Él arrugaba el morro. Devolvía la mirada a la tele. Removía el culo en el sofá. Los destellos de luz que las imágenes proyectaban en su cara permitían observar cómo le iban apareciendo arrugas. Al rato se levantaba. Apartaba la cortina de un manotazo y decía con desprecio:

—¡Pos ya ha llovío to lo que tenía que llover!

Cuando lo hizo en su fiesta de jubilación, sentí que había vuelto a casa. Eso, la forma de llamar «zopenco» a mi hermano —arrastrando la zeta y derrapando en la pe— y el temblor rabioso de los párpados cuando algún infeliz le soltaba que ya era hora de cerrar el supermercado.

Lo de la fiesta fue idea de Rosario, mi hermana. Me llamó el día antes.

—El papá está pa morirse.

—Seguramente —contesté.

Mi padre y yo nos peleamos nueve años antes. Rosario insistió en que era el momento de hablar. Dijo que ya éramos dos adultos. Quería que me presentase por sorpresa.

—A ver si le va a dar un infarto —dije.

—Idiota.

Insistió. Era el momento de volver. Igual tenía razón. Una semana antes caí en el ERE del periódico, no tenía un duro y tardaría varias semanas en cobrar el paro, no me quedaba ni un amigo en Murcia y la lavadora de mi piso acababa de arder. No sé si tenía que volver a mi pueblo, pero sí era el momento de largarse del culo del mundo. Cogí el autobús de las dos en la estación de San Andrés. Seguía siendo el único que llegaba a Fuente Librilla. Era 24 de diciembre. Cuando recogimos a los zagales del instituto de Alcantarilla, camino de Barqueros, pensé que tenía su gracia dejar el culo del mundo por la superficie infectada de un grano en el culo del mundo.

La carretera consistía en una sucesión de boquetes rodeados de pegotes de hormigón. Mi padre decía que salía a cuenta seguir funcionando a caballo. Y ahí no estaba tan equivocado: la leyenda contaba que, como no había dinero para un plan de carreteras digno, se soltó a un caballo cuesta arriba y se iba asfaltando por donde el bicho tiraba. Muchos maestros pedían el traslado a los pocos días. Los comerciales de Lay’s, Pringles, Powerade y Menorquina ni siquiera llegaron, lo que se tradujo en generaciones de mozos con una alimentación entre sana y de posguerra.

Llegué a las cuatro y algo. La estación seguía siendo el banco verde frente a la cabina telefónica, en el centro del pueblo. Tampoco se habían ido el olor a purín removido, Sierra Espuña, al fondo, y los cinco grados menos que en cualquier lugar del mundo.

—¡Hijo mío! —gritó mi madre cuando abrió la puerta.

Extendí los brazos. Sabía que venían sus tembleques de voz y piernas. El labio bailando. El llanto y el suspiro. Se me echó encima. Empecé a temblar.

—Hijo mío…

Luego ella volvió a la cocina y yo fui al salón. Cuatro mesas unidas por un mantel. Patatas fritas, cascaruja, olivas, berberechos, mejillones, vasos, platos y tenedores de plástico. Mi hermano estaba subido a una escalera. Lo reconocí por el ángulo recto que formaba con los pies. Sus Paredes grises. Intentaba atar a una estantería un hilo del que colgaban cartulinas azules que formaban la frase «Ahora empieza la vida feliz jubilacion». Entre las letras había incrustado con cinta aislante figuras de pastores, Reyes Magos, trozos de abeto, un reno. Daba repelús.

—¡Hombre! —se dio la vuelta. Le vi en los ojos cómo calculaba el salto para no dejarse los dientes. Nos abrazamos. Estaba más gordo. Más canoso. Seguía oliendo a tomillo. —¿Qué hace aquí el señor corretero?

—Nada, que me han dicho que necesitas mano de obra…

Asintió, brazos en jarra.

—Sí, sí…

Nos abrazamos. Se le iba viendo el cuero cabelludo bajo el matorral de estopa rizada. Con 37 tacos, su calvicie/no calvicie era lo único que quedaba por determinar con respecto a su ingreso en la senectud. Los años le habían caído por decreto. Sin gracia, sin sorpresas. Como si fuera cada dos lunes al centro de salud a que le recetaran lo suyo en vejez. Lo suyo habría sido que heredara la tienda. Quinielas, pan de molde, golosinas, yogures. Quizá fruta y verdura, que dan castigo pero se cobran bien, pero nada de carne. Ni embutido. Me pregunté si le seguiría asustando rajar un cerdo desde el cuello hasta el rabo. Señaló su invento con la barbilla.

—¿Te gusta?

—Mucho.

—Se me ocurrió anoche.

—Mira…

—Como es lo de la jubilación y además es Navidad —dejó de mirarme, los ojos se le fueron al mostrador del embutido, a su izquierda—… pues lo mezclo todo, ¿sabes lo que te digo?

Volvió a la escalera. Le sujeté el hilo, que se había enredado en el jamonero de El Pozo. Murmuró algo. Luego repitió lo mismo como si fuera un estribillo de Melendi. Se le daba bien, eso. Eché un vistazo al fondo de la estancia. Sería difícil determinar en qué momento la casa se comió al supermercado. Recuerdo cierto equilibrio. El jamonero, ya amarillento, sujetando seis patas de cerdo que mi padre había curado como nadie más supo nunca, marcaba la frontera. Por delante quedaban dos estanterías color crema con conservas, cereales, galletas y patatas fritas. En paralelo, pegada a la pared derecha, se levantaba sobre un escalón la vitrina de la carne y el embutido. Al lado, la máquina de la lotería y tres montañas de quinielas, primitivas y bonolotos. Los cinco metros que quedaban hasta llegar a la puerta principal de la tienda tenían poca historia. La caja en el centro. La cámara de los yogures a la izquierda. Las cajas de verdura, fruta y patatas, a la derecha. Del jamonero para atrás era un trajín. En ese trozo, bajo el cartel de cartón lila que decía «Hogar» en letras blancas, crecimos los tres hermanos. Y no sé cómo les fue a ellos, pero yo sigo buscando el letrero cada vez que abro una puerta. Dos estanterías paralelas atravesaban el espacio entre el jamonero y la puerta trasera. Mezclaban sin fuste cordoneras, plantillas, lavavajillas, geles, detergentes y ambientadores. Y medecinas. Resulta que a mi madre le dio por ir al médico. Acumuló pastillas y le puso nombre a sus dolores. Cuando yo hice la comunión, las cajas de medicamentos ya sepultaban a los pobres champús. «Y aquí, los antiinflamatorios», les decía ella a los primos de Elche, golpeando una caja de Surtido Cuétara con el índice y el corazón. A mí me daba seguridad oírla decir «antiinflamatorio», sí, pero me preguntaba por qué no se los tomaba, en lugar de celebrarlos.

Luego, en el centro, una mesa de conglomerado de madera. Por ella desfilaban nuestras sudaderas, nuestros libros con pegatinas de delanteros del Numancia y nuestras mochilas bañadas en típex. Nuestros paquetes de galletas con la cinta roja suelta. Allí comíamos, nacía y moría nuestra vida en común. La cocina quedaba junto a la puerta de la calle. Y en su mismísimo corazón, junto a los fuegos, la joya de la corona: el asador. Mi padre apareció un día con un mamotreto marrón que hubo que meter en diagonal. Faltaba puerta.

—¿Esto qué es? —preguntó mi madre.

—¿Que qué es esto? —respondió mi padre, resollando—. Esto es tu futuro y el de tus hijos.

A uno de Pliego le tocó una primitiva, se compró aquel muerto, se hartó y lo vendió. «Se ha hartado porque no sabe», explicaba mi padre. Nunca concretó qué había que saber y qué no. Y, sobre todo, cuándo. Fue un éxito. El pueblo acudía en procesión, cacerola en mano, cada domingo a mediodía. Rosario se quedaba en la caja. Jesús se encargaba de las patatas y el caldo. Le decía a todo el mundo: «El caldo parece una salsa de bueno que está». Mi padre tocaba los pollos. Mi madre sudaba. Yo me quedaba en el quicio de la puerta con las palmas de las manos entre la madera y el culo. Me decían que me quitara de en medio. Sobre las cinco, mi padre se iba al bar. A mi madre se le hacía de noche sacándole lustre al torno metálico. Los domingos sonaban a ecuaciones desgraciadas, Carrusel Deportivo y espátula contra chapa. Olían a pellejo quemado. Yo levantaba la cabeza de la libreta y se me atrancaba un pedrusco en la garganta.

—El papá está pa morirse —dijo una voz a mi espalda. Me giré. Era mi hermana.

—Rosario… —mi hermano meneó la cabeza.

Nos abrazamos. Seguía ahuecando el pecho y los brazos al acercarse a alguien. Estaba morena. En diciembre, Señor. Se había arreglado los dientes. Ya no tenía sentido llamarla Rosario Drácula. Olía a salir del teatro un domingo a las siete y «picar algo» sin mirar los precios. Me contó por teléfono que todo estaba más o menos en su sitio. Supe que el «más o menos» era un ramalazo de humildad. Todo estaba en su sitio: el indefinido en Garrigues, la casa niquelada, la piscina a punto para junio, el Qashqai en la puerta, el zagal al caer y el idiota de Carles donde le tocaba, medio metro por detrás. Mi madre tenía razón. Decía que Rosario tenía tan mala hostia que no envejecería. No la exhibía, ahí residía su poder bajo aquel techo. Nosotros éramos el único cordón desatado de su vida: su hermano Jesús, 37 tacos, su habitación de infancia, afrontando la decoración navideña como si saliera en Got Talent, mi madre, sus piernas destrozadas, sus penas y sus caldos, mi padre, su cabeza de jabalí, y yo, que solo podía mirar a la gente a los ojos fuera del pueblo.

—De verdad, está pa morirse.

—Rosario —repitió mi hermano mientras bajaba de la escalera—, creo que no es el momento…

—¡Que pongas eso recto y te calles!

—¿Pero por qué siempre me gritáis? —se lamentó, se giró y obedeció sin esperar respuesta.

—¿Y el macuto de los primos de Elche?

Mi madre observaba mi maleta apoyada en el quicio de la puerta de la cocina. Se secaba las manos con un trapo multicolor.

—Se… rompió…

—¿Se rompió?

—Sí… en un viaje.

—En un viaje —asintió, pasándose la lengua por las muelas—. Qué pena. Era muy buen macuto.

Lo destrocé. Curré captando socios para la Cruz Roja. Dos semanas. Cero socios. Me echaron. Devolví el chaleco y la carpeta. Me dieron 40 euros. Compré una maleta. No era tan dura y flexible como decía el del Carrefour, pero aguantó diez años. Y sirvió para dar carrete al macuto de los primos de Elche. Acabó en un contenedor de la avenida Miguel de Cervantes. De camino, lo estiré hasta reventar las costuras. Cuando levanté la tapa, aquello era un gurruño azul y gris. Sobresalía un cuerno del parche de Cobi. Lo había pegado un primo de Elche cuando era relevante. El macuto pasó por las manos de todos los sobrinos de mi madre. Luego, por las de Rosario y Jesús. A mí me llegó en 2001. Tenía nueve años. Fuimos con la escuela al Museo de la Ciencia de Murcia. Primera excursión sin padres. Mi madre lo bajó del altillo la noche anterior. Me lo cruzó sobre el esternón. Lloró. Me abrazó. Noté el sudor en la espalda. El Cobi entre su pecho y el mío. Pensaría que ya me tocaba soportar al hombro el legado de un apellido. Y qué legado: ser objeto de mofa de hasta los gordos, los pecosos y los gafas en cada viaje. Vacié los pulmones al oír la tapa contra la base del contenedor. Pensaba yo que con gestos así puede uno borrar de dónde es.

—¡Qué contenta estoy, capulla! —mi madre se me acercó formando una uve con los brazos.

—¡Tus tres hijos juntos por Navidad, mamá! —Jesús observaba desde la cumbre escaleril.

Mi madre apoyó la cabeza en mi pecho. Intentaba balancearme. Podía ver por encima de ella. Jesús se acercó. Me abrazó por detrás. Su aliento me calentó la oreja.

—¡Tus tres hijos juntos por Navidad, mamá, y por la fiesta de jubilación!

Apoyada en el cristal de la vitrina, mi hermana levantó la mirada del móvil. Quise decirle que se uniera.

—¿Y el papá? —pregunté.

—El papá está pa morirse.

La fiesta estaba bien. A nadie le extrañaba que mi padre no apareciese. Mi madre me paseaba por la casa-tienda como un niño Jesús. Me agarraba por los sobacos. Las vecinas pusieron de su parte:

—¡Parece un filósofo! —dijo la Vinatera mientras destrozaba una torta de almendra.

—Como su padre… —contestó la Rosario de las telas, que seguía pasándose la lengua por los dientes cuando alguien le hablaba —el padre, porque no quiso…

—¡Porque no pudo, vaya un pijo! —respondió la Vinatera.

—Eran otros tiempos.

Empezó a llover. Los amigos de mi padre se alinearon al otro lado de la mesa, frente a las vecinas. Algunos apoyaron la cabeza en el mango del bastón. El Listo me tiró de las orejas. Parecía un duende.

—¿Has probado ya el material de Guardamar? —me preguntó al oído.

Nadie ha superado una adolescencia en Fuente Librilla sin que el Listo le hable de «el material de Guardamar». El rito iniciático no era el mensaje en sí, si no aguantar el mensaje. Si soportabas la media hora de brasa, bien, ya no eras un niño. En resumen: las putas de los polígonos de Mula y Alcantarilla, los dos núcleos urbanos más cercanos al pueblo, eran «para un aprieto». «Están muy resabiadas —decía, agitando los cubitos del cubata negro—, te despistas un segundo y te han despachado… además de que la mayoría son ecuatorianas». Según él, había que ir a Guardamar del Segura. Pronunciaba el nombre con pompa: Guarda maaar del Seguuura. Había que ir «escurrido, porque ellas son muy listas». Recomendaba «ponerles una pata paralela al travesaño de la cama». Era asqueroso. «Así —concluía— no se escapan por mucho que quieran». Creo que a mí me interesaba la parte de salir del pueblo a por algo. Fuera lo que fuera. Lo imaginaba devorando kilómetros, agazapado tras el volante de la C-15 gris, chispazos en las cervicales, cruzando una comunidad autónoma. Era un éxtasis vomitivo, pero era un éxtasis.

El Listo se acercó al cuenco de la cascaruja. Arrastraba los pies. Durante mucho tiempo cojeó de la pierna izquierda. Fue en sus años de guardián del canal. Resulta que uno de Pliego, el Jesucristo, enchufaba una manguera por la noche y se llevaba bidones enteros. El Listo lo denunció. A los dos o tres días, el otro le esperó subido a un almendro y le clavó un perdigonazo en la pierna. Luego el Listo y su sobrino le pegaron una jamanza palos. Nadie sabe cómo quedó. Nadie lo volvió a ver por el pueblo. A los años, otra vez de madrugada, un jabalí desorientado le metió un cabezazo en la otra pierna y le equilibró los andares. Me fijé en los calcetines. Uno a rombos verdes y grises y otro negro. Su Ana María jamás lo permitiría. Habría muerto, supuse. Se enzarzó en una discusión sobre la almendra con Alegrías, el mejor amigo de mi padre. Alto, delgado sin inspirar hambruna, la boina calada, cinturones impolutos, aún daba gusto verlo. Me guiñó un ojo.

Me acerqué a mi hermana, que estaba apoyada en la esquina del mostrador de la carne. Los cristales y las bandejas seguían relucientes. Era lo único que siempre permaneció limpio. Mi padre no permitía que una mota de polvo se acomodase en sus embutidos, una voluntad que se acabó sedimentando en nosotros. Daba igual que hubiera tres dedos de mierda en los yogures o los pandorinos. Después de todo, eso se podía comprar en cualquier otro sitio. Acomodé el culo en la chapa.

—¿Y el papá?

Se encogió de hombros y jugó con las punteras de sus botas. Saqué un par de quintos de la cámara frigorífica. Los abrí con el soporte de la tabla de cocina. Le ofrecí uno.

—¿Qué es eso de que está pa morirse?

Cambió el peso de una pierna a otra. Dio un trago.

—Echa cuentas: trabajando desde los ocho años, ha dormido al raso cuidando melones, ha matado cerdos y corderos sin la ayuda de nadie, ha labrado bancales y a las 9 estaba en la tienda. Así 60 años. Los huesos hechos mistos. Y ahora se jubila.

—Ya está bien.

—¿Ya está bien? Los cuerpos no resisten esos frenazos.

—Pues que siga trabajando.

—Dios —soltó aire como si le molestara un moco—, no tienes corazón.

Jesús cruzó por entre nosotros. Colocó un disco en el equipo de música, un Samsung gris con pantalla azul, un capazo de luces y bandeja giratoria para tres CD. Mi padre se lo sacó a uno de Alhama por medio remolque de leña. Sonaron unos cascabeles. Mi hermano desanduvo el camino al ritmo de Los peces en el río. Versionada por Manolo García.

—¡Este sigue siendo el mejor disco, Santini! —dijo, mirándome.

Estiré el brazo y recogí la carátula. Villancicos pop. Bunbury, Manolo García, Azúcar Moreno, Chayanne, Niña Pastori y mil más alrededor de un árbol de Navidad. Entre el plástico y la lámina había una capa de arenilla. Ya era viejo cuando me largué.

—Encima, ahora le ha dado por salir a correr —mi hermana dio otro trago.

—¿A Jesús?

—No, al papá. Jesús solo es retrasado.

Levanté la mirada, buscando una escapatoria. Ahí estaba: mi madre me llamaba con la mano desde la puerta de la cocina.

—Que digo —dijo— que está la gente tropezándose con la maleta. ¿Por qué no la subes al piso?

Asentí. Intentó abrazarme en el momento en que me agachaba. Casi me deja sin respiración. Me soltó y se pasó el lateral del delantal por las manos.

—¡Qué emocionada está la Adelica! —oí a la Vinatera. En las fiestas pronunciaba las eses.

A la derecha de la cocina estaba la puerta que daba a la escalera interior de la casa. Dos millones de escalones de mármol blanco siempre congelado que conectaban la azotea, a la que solo subía mi madre a tender, el piso y, por debajo de la tienda, el sótano, con la cámara frigorífica y el almacén. Me preparé para ver el piso. Un pasillo con tres habitaciones a un lado y un baño al otro. El salón quedaba al fondo. Supuse que la tabla de planchar se habría instalado en mi habitación. Pilas de sábanas, calzoncillos, calcetines y camisas en los brazos de los sofás. Nunca entendí la cantidad de ropa que circulaba en casa. Ni vestíamos ni olíamos bien. Una vez vino uno de Barqueros a echar la quiniela y dijo que lo importante no era tener dinero, sino manejarlo. Pensé que eso es lo que hacíamos nosotros con los trapos. Mi madre decía que era por nuestra sangre. «Suda mucho», explicaba.

Abrí la puerta, pulsé el interruptor y lo vi. Sentado en la escalera, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las palmas. Levantó la mirada.

—Con esos zapatos vas a trabajar, ¿no? —dijo, sorbiendo aire por la nariz y señalando mis Gazelle reventadas con la barbilla.

—Papá.

Dios, Matías Martínez, el Ropasuelta. Era un viejo. Seguía echado hacia delante, a punto de embestir. Los cuatro pelos le aguantaban sobre el cráneo manchado. Las verrugas en las junturas de los párpados. Los labios en forma de uve invertida, estirando los pómulos hacia abajo.

—¿Cómo estás, hijo?

Abrió los brazos. Lo interpreté como una invitación a un abrazo. Me acerqué. Le rodeé el tronco y apoyé la cabeza en su hombro. La sudadera, un saco rojo con publicidad de Limcamar que perteneció a mi hermano, olía a humedad y gasolina. Sollocé. Me palmeó la espalda. Al separarnos, nuestros ojos se cruzaron. No había echado de menos esa mirada.

—¿Qué haces aquí? —pregunté, incorporándome.

Se encogió de hombros. Se frotó la palma de una mano con los nudillos de la otra. No he visto a nadie más hacer ese gesto. Bajó los ojos. Tropezones de barro le salpicaban los bajos del pantalón de chándal y los laterales de la suela de unas zapatillas de paño marrón. La puerta se abrió. Mi madre.

—¡Padre e hijo!

El viejo se levantó. Le crujieron hasta las orejas. Al pasar junto a ella, le dijo:

—¿Te puedes creer que va a trabajar con esos zapatos?

Crucé el núcleo de vecinas, saqué un quinto. Lo abrí. Apoyé el culo junto a mi hermano, que bailaba A Belén, pastores versionado por Juanes. Junto a la mesa, mi padre asentía, abrazaba y explicaba. Me fijé en las estanterías del fondo.

—¿Cómo es que se han vaciado tan rápido? —le pregunté a mi hermano.

—El papá…

—¿Las ha devuelto al Makro?

—Algunas cosas… —clavó los ojos en el 7Up que todavía le burbujeaba en el vaso de plástico.

Lo pillé: mi padre le vendió al Makro los productos que había comprado dos semanas antes. Seguramente por el mismo precio. Lo caducado, seña de identidad del supermercado, se lo colocó al pueblo. A las viejas y a los críos. A unas, por vaciar el monedero en la chapa de la caja sin poder diferenciar entre reales y céntimos. A otros, por no tener tiempo para menudencias. Era tan explícito que no se le escapaba ni a mi hermano. Una vez Jesús le intentó parar los pies. A su manera, apelando al bien y al mal. El viejo le dijo que con quinielas y morcillas no se pagan aparatos de los dientes. Jesús se pasó el índice por la hilera de alambres, desde la muela hasta la paleta. Luego se dio la vuelta.

El Listo y el Librillano se sentaron a nuestro lado. Se me hizo raro ver al Librillano sin delantal y sin preguntarme si quería una tapica de magra. Hablaban de la vuelta de Sixto de la Cierva. Alegrías se acercó.

—Nene —le dijo a mi hermano—, ¿vas a poner su canción?

—Su canción… ¡ah, sí!

—¿Es que va a volver Sixto de la Cierva? —le pregunté.

Arrugó el morro.

—Eso dicen.

—Eso se ha dicho siempre.

—Ya, pero ahora se ve que sí. Le queda poco.

—Y se quiere despedir.

—¿Qué pijo? Si vuelve será por el vertedero.

Sixto de la Cierva, el Millonario, tendría unos 80. Se largó del pueblo 13 años antes. Yo tenía 15. Casi todo el terreno que rodeaba el pueblo le pertenecía. Cuando quisiera podría levantar un muro y aislar a Fuente Librilla. O eso se decía. En el pueblo tenía dos bares, el campo de fútbol y cinco casas. Vivía en la más céntrica, si es que un peo de Dios como este puede tener centro y extremos. Cuando los animeros iban a cantarle, en Navidad, lanzaba los billetes al suelo. Los animeros se agachaban y los recogían. Daban las gracias. Pagaba las flores de la Virgen y un marrano a la brasa el lunes de las fiestas. También tenía un apellido. El único que se pronunciaba. Mientras, los otros 547 habitantes circulábamos con un nombre o un mote, en pelotas, asalvajados, sacándonos mocos y pegándolos en el hombro del prójimo. Decía ser bisnieto de Juan de la Cierva. Basaba la mitad de su posición social en el dato y la otra mitad en el mito. Su hegemonía se basaba precisamente en eso: a nadie se le ocurrió siquiera comprobar si aquel gordo encorbatado y cojo, calvo con una hilera miserable de pelo blanco subrayando el pescuezo y colgando de las orejas, un rodapié clásico, era descendiente del inventor del autogiro. La mayoría no se lo tragaba, pero se le permitía. Era una guinda pomposa sobre un andamio indestructible. El Millonario tenía un plan: quería construir un vertedero a 600 metros del pueblo. «El mayor vertedero de escombro y tratado petroquímico de Europa», decía con los ojos entornados. Los fuenteros aprendimos a decir «petroquímico». Decía también que el vertedero iba a poner a Fuente Librilla en el mapa. Y, bueno, las típicas mierdas de esa clase de discursos: iba a crear trabajo, prosperidad, abundancia y, en resumen, «la felicidad». La historia es que lo dejó a medias. Tenía las obras a la mitad y… desapareció. Se dijo de todo: que si el hijo necesitaba tratamiento para los nervios, que si la hija que estudiaba en San Francisco sufría mal de amores, que si su mujer lo pilló con alguna y le exigió largarse del pueblo, que si alguien lo largó a perdigonazos, que si cáncer. Las versiones se solapaban. Ninguna era creíble.

—Nene… —dijo Alegrías.

Mi hermano levantó el pulgar.

—Termina esta y la pongo.

Esta era Clavelitos versionada por Malú. Jesús solía defender que Malú tenía el registro vocal más amplio en habla hispana. Yo le preguntaba si sabía lo que era el registro vocal. Él agachaba la cabeza, la nariz a tres dedos de la aletría. Al rato, pasaba página.

Sonaron unos violines. Julio Iglesias: De tanto gritar mis canciones al viento…

—¡Cabrón! —soltó mi padre. Alegrías sonrió, se acercó y le pasó la mano por el hombro.

… Ya no soy como ayer…

—Me cago en Dios… —negó con la cabeza. El labio le temblaba.

Yo no sabía qué le removía aquella canción, pero era oír los violines y ponerse mustio. «Es que es muy bonita», decía mi madre cuando le preguntaba. Llegué a pensar que mi padre y Julio Iglesias eran amigos. De la mili, de alguna vez que Julio tocara en Mula y tuviese cuerpo de embutido, yo qué sé. Luego la gente hacía chistes de los hijos de Julio, de que las manos le olían a coño, y yo sentía una culpa tremenda de imaginar a mi padre en esas. O lo veía en algún vídeo en su casa de Miami, zapatos sin calcetines, pantalones blancos de lino, y pensaba en las bolas de los jerséis de lana de mi padre y me decía que unos tanto y otros, tan poco.

… Ya no sé lo que siento…

—Pfff… virgen santísima…

Entonces la voz de Julio fue apagándose. Justo antes del estribillo. Todos miramos detrás del mostrador de la carne. Allí, mi hermano meneaba la cabeza con los ojos cerrados. Sonreía. Giró un poco más la rueda del volumen. Alzó su vaso de plástico.

—¡Quiero aprovechar este momento para decirle a mi padre y a mi madre lo mucho que los quiero, también a mi hermana Rosario y a mi hermano Santini, que ha vuelto después de un siglo por ahí por el mundo, Santini, eres el mejor, mi hermano, y a pesar de las muchas visicitudes yo creo que esta es una buena época del año para decirle a nuestros familiares lo mucho que los queremos y eso, la familia siempre va a estar ahí, y nada, que lo paséis todos muy bien hoy y siempre y feliz Navidad!

Se bebió el 7Up de un trago. Subió el volumen. Ya no había violines.

—¡Me cago en Dios —dijo mi padre— hay que ser zopennnnnco!

La gente se fue yendo. Mi madre volvió a la cocina. Mi hermana, al móvil. Hablaba con su prometido. Carles. El idiota de Carles. Estaba de guardia y por eso no había venido a la fiesta. Pero ya nos veríamos. Supe que la conversación surgió de su necesidad de pronunciar la palabra «prometido». Jesús y yo agrupamos las sobras en varios platos. Cascaruja, patatas fritas, navajas, mejillones, berberechos, canapés con queso Philadelphia cuarteado, pizza de mi madre, calcinada y con olivas negras. Mi padre estaba apoyado en el quicio de la puerta. Bebía tintorro en un vaso de unos cuatro dedos. El viento bajaba helado de la sierra y circulaba por las estanterías vacías de la casa-tienda. Nadie le dijo que cerrara. Se abrió la puerta de la cocina.

—Anda que no hace tiempo que no te comes unas patatas asadas en condiciones —dijo mi madre.

Jesús hizo hueco en la mesa. Yo cogí el trapo del hombro de mi madre y lo coloqué en el centro. Dejó la bandeja. Mi hermana se sentó.

—Voy a asar carne —dijo mi madre.

—¡Mamá! —contestó mi hermana, tecleando a dos pulgares—. ¡Qué manía de cocinar de más!

—Hija…

—Con esto cenamos.

Y con eso cenamos. Rosario soltó el móvil en la mesa y cogió una patata con las manos. Le dio un mordisco. Crujió. A su lado, mi hermano miraba boquiabierto el especial de Televisión Española sobre los mejores momentos del año. Rafa Nadal ganando Roland Garros, Kim Jongun amenazando con un cohete, el premio Príncipe de Asturias a Martin Amis. Yo abrí otro quinto.

—Jesúúús… —dijo mi madre.

—¿Eh?

—La boca, hijo.

Cerró la boca y me miró de reojo. Pinché un berberecho. Me heló el paladar. Mi madre me dio un codazo a dos por hora. Señaló la pizza. Le acerqué un trozo negro. Eran sus favoritos. Si sabía a algo, se le torcía el morro. Di un trago. Me giré. Mi padre seguía apoyado en el marco de la puerta. La luz de la farola le subrayaba los cuatro pelos sobre la coronilla. Giraba el vaso entre los dedos. En el omoplato del plumas seguían notándose restos del logo de Peugeot. Lo recordé: mi hermana necesitaba un coche para ir a trabajar. Vino un día diciendo que un amigo de una compañera suya tenía mano en Marcos Automoción, la Peugeot de Murcia. Le dejaban un 307 de segunda mano por 3000. A ella le cuadraba. «Eso te lo deja tu padre en 1500», dijo mi padre. Rosario resopló. El viejo decía que llevaba el negocio en la sangre. «Yo marchaba ganao antes de tener bigote, ¿sabes?», explicaba. Por la tarde, los cuatro nos enrolamos en la Vanette y aparecimos en Marcos Automoción. Salimos de allí sin 3000 euros, pero con cuatro plumas sin mangas. En el viaje de vuelta, mi padre repetía: «Se creía el tío…». Nunca terminó la frase.

Mi madre me pasó el brazo por la espalda para que volviera a la mesa. Apuré el quinto. Traje otros tres de la cámara. Mi hermana aceptó uno. Mastiqué una patata. Una ráfaga de aire se me coló por las lumbares y me recorrió el pecho, agitó el cartel de «Ahora empieza la vida feliz jubilacion», uno de los cabos cedió y la mitad de las cartulinas acabaron enroscadas en el jamonero. Jesús soltó el trozo de pan y se subió a la silla para recomponer su obra. Mi madre se comió el borde quemado de una patata. Se limpió las comisuras. No sé dónde aprendió a poner así la servilleta: la desdoblaba por la mitad, colocaba un trozo en el extremo de la mesa, que le servía para acumular desperdicios. Se limpiaba con la porción que colgaba. Era la única persona que acercaba la cabeza a la servilleta y no al revés.

—¿De los primos de Elche sabes algo? —me preguntó.

Mi hermana resopló.

—No… —contesté.

Rosario sacó el móvil. A mi hermano le faltaba el oxígeno. Se estiraba, enseñando un tercio de raja del culo.

—¿Es que ha pasado algo?

—No —dijo ella, levantando un hombro y envolviendo las cáscaras en la servilleta—, porque a lo mejor esta Navidad sí venían.

—¡Y dale! —dijo mi hermana—, ¡y dale!

—Hija…

Mi hermano se dio la vuelta. Levantó los puños. Sonreía. Me miró y se bajó la sudadera, que le surcaba la panza. El cartel resplandecía. Un Baltasar colgaba bocabajo de un extremo. Jesús se sentó y se tragó medio litro de 7Up. Se oyó un portazo. Pasos acercándose. Mi padre pasó junto al costado de la mesa.

—¡Pos ya ha llovío to lo que tenía que llover! —dijo.

Quise responderle, pero no me dio tiempo. Cogió una almendra y se perdió en la oscuridad de la casa-tienda.

Fuente Librilla. Noche del 24

El corazón me subía por la tráquea. Bajé las escaleras que daban a la puerta de la Vinatera. El aire me levantó el flequillo. Olía a leña. Me subí la cremallera de la cazadora. Miré calle arriba. Un calambre me cruzó desde el oído derecho hasta la mandíbula. La oreja ardía. Cada giro de cuello me encendía una caja de petardos bajo la patilla. Pasaba siempre que vivía una situación estresante. A veces ni siquiera era consciente. Sentía el relampagueo y luego observaba en perspectiva. Esta vez tampoco había que ser un lince. Tres horas duró la ilusión de haber madurado lo suficiente en diez años para volver a casa y torearlo todo. Sabía que tendría que hablar con mi padre. Contaba con ello. Llevaba una década pensando en cómo sería. Me venía a la cabeza cuando apagaba la luz. Le daba vueltas. Siempre me dormía antes de establecer un plan, pero sabía que llegaría. Con el resto no contaba. No: no pensaba que su presencia me seguiría inspirando entre miedo y rabia, observarlo negar con la cabeza y que me dieran ganas de agarrarlo de los hombros y zarandearlo y gritarle «¡¿qué pasa?! ¡¿Por qué no?!», empujarlo, preguntarme si ya estábamos en ese momento en que la inercia física jugaría a mi favor en un enfrentamiento a puñetazos. O mi hermano. Pensé en el cartel. «Ahora empieza la vida feliz jubilacion». Dios. Seguía siendo retrasado. Seguía sintiendo entre las sienes y en la lengua la necesidad de que lo supiera. De que no lo olvidara. Intuía que humillar a mi hermano ya ni siquiera serviría para que mi hermana y yo compartiéramos barco durante un rato. Ya no tenía sentido mirar al mediano desde abajo y desde arriba, reprenderlo por no saber hacer algo ya o no saber hacerlo todavía. Habíamos exprimido ese sándwich despiadado. Solo quedaba corteza. Tendríamos que inventar otra forma de comunicarnos. Me daba la risa. ¿Cómo iba a ser? ¿Le entraría yo un día hablando de abogacía? ¿Me hablaría ella de lo que fuera que hiciera yo con mi vida? Era ridículo. ¿Y mi madre? Por los clavos de Cristo, Madre, la quiero a usted con cada trozo de pellejo, pero no se puede vivir una vida en el victimismo. No puede usted salpimentar de culpa cada decisión que yo haya tomado. No puede, Madre. No puede llorar cada vez que una mandarina salga agria o que alguien diga «Elche» en la tele. Me sonreía. Le notaba en la cara la cantidad de historias que se le evaporaban cuando aparecía su hijo menor. Porque yo era eso, una aparición. Así, en ese cartón-piedra emocional, no se puede vivir, Madre. Con todo lo que la quiero se lo tengo que decir.

Caminé. La calle estaba flanqueada por dos hileras de coches, que ocupaban también la acera. De los balcones colgaban hileras de bombillas de colores. Distinguí algún Papá Noel piojoso. El humo salía de las chimeneas. La oreja me seguía bullendo. Pensé en la vuelta de Sixto de la Cierva. Yo no se lo decía a nadie, pero quería escribir una historia. Quitando los propósitos de comer tres veces al día y vivir bajo un techo, durante varios años aquella idea era lo más parecido a un objetivo. Lo intenté. Fracasé. Al borde de los 30, me quería dar una última oportunidad. Escribir una historia o agachar la cabeza y hacer solo números. Y la historia estaba ahí, en el corazón mismo de mi pueblo. Un gordo omnipotente que desaparece y, de pronto, reaparece. Le daría vueltas en secreto. Investigaría. Quizá entendiera un buen trozo de mí mismo. Algún por qué, algún para qué. Y desenmarañar la bola de pelo grasiento y legañas a la que llevaba años dando patadas hacia delante. Explicárselo a mi padre. Después de todo, yo tenía algo en común con cualquiera que se fuera del pueblo. Incluso con un magnate de los agujeros. Eructé. El olor a cerveza se me coló por la nariz. Todavía no estaba borracho.

Fuente Librilla. Noche del 24

Doblé la esquina de la era del Barbas y encaré El Callejón. Al fondo, el neón azul seguía parpadeando. Estaba a punto de ser vintage. Un grupo de zagales levantaban vasos de tubo bajo la luz. Encendían cigarros, apoyaban los pies en la tapia del lateral. Reían. Cerraban los ojos y enseñaban los dientes. Alguno zapateaba. El remolque del Zurdo aparcado en el margen izquierdo. Como siempre. Avancé. A medio camino, frente al contenedor, vi una silueta apoyada en la tapia de la derecha. Hablaba por teléfono. El fuego del cigarro le bailaba entre la boca y la cadera.

—¡Coño, un Martínez, espera, nene, que he visto a un amigo mío!

La pantalla del móvil le iluminó la cara. La barba perfilada y el peinado a lo García Lorca me confundieron, pero ahí estaba. Juan Antonio Alcaraz. El Billy Elliot. Las gafas de culo de vaso ahora eran cuadradas. Un palmo de pasta roja rodeaba cada cristal.

—¡Hombre! —dije, y le ofrecí la mano. Al mismo tiempo, él abrió los brazos. Yo retiré la mano para abrir los brazos y él los cerró para ofrecerme la mano. Lo abracé. Me palmeó el pecho.

—¡Toma, Santini, por nosotros!

Se agachó y recogió un par de vasos de chupito. Me ofreció uno. Lo levanté.

—¡Por nosotros!

El chorro me abrasó la garganta. Aguarrás, lo menos. La pantalla del móvil parpadeaba.

—¿Qué dices, nene, cómo te va?

—Bien —dije.

—¡Yo estoy en Madrid! —señaló el móvil y meneó la cabeza—. ¡Nene, que me he encontrao al Santini! ¡Claro que te he hablao de él!

Me apoyé en la tapia, a su lado. Olía bien. Cada poco, agitaba la pierna derecha. Llevaba una americana marrón a juego con los mocasines. Una camisa amarilla con tres botones desabrochados. Cuatro pelos al aire. Con la que estaba cayendo. Llevaría los pezones para cortar mármol.

—¡A mi madre te la tienes ganaica, Pedro, hijo, por eso no te preocupes! Sí… sí… la yaya es la que está pachucha. Ha pegao capuzón. Capuzón. No sé si de aquí, pero aquí se dice. Cuando ves a alguien después de mucho tiempo y ha envejecido así de golpe, pues dices que ha pegao capuzón. Sí, sí.

Le señalé el neón. Levantó el pulgar. Seguí caminando.

—Hijo, pues ni gracia ni no gracia, aquí habla la gente así… somos gente muy sencilla…

No sé en qué momento empezó a ser el Billy Elliot. Alguna fiesta de fin de curso. Alguien lo pillaría bailando. O llorando o hablando de peinados. Lo que sí recuerdo es lo que pasó el día que se le hincharon los huevos. Fue cerca de El Callejón. A la altura de la era del Barbas. Una tarde de octubre, la semana después de las fiestas. Bajábamos de la pista de la escuela. Como las crías —quitando a la Rosario, que era Mark Lenders—, Juan Antonio jugaba de defensa o de portero. Y se comía cada tiro a puerta. Luego, atravesando la cuesta, el Pakero se cebaba. Ese día le cantó el repertorio entero: los maricones no saben jugar, si fueran pollas en vez de balones sí las habría agarrado bien, todos los hombres de su familia eran maricones, le gustaban más las pollas que a su hermana… El Billy Elliot pasaba. Desde hacía algún tiempo. Eso encendía al Pakero, que metía más candela. Lo agarró del brazo: «Acho, Billy, ¿por qué no me la chupas?». Juan Antonio se detuvo. «Venga, sácatela», dijo. La voz le sonó hueca. Las sienes le palpitaban. El Pakero miró a los lados. Media sonrisa. Soltó la mochila y se acercó a Juan Antonio, unos metros por delante. Se iba desatando el nudo del pantalón de chándal. El Billy Elliott se agachó y cogió algo de entre los hierbajos. Los separaban cinco o seis palmos. El Pakero estiró la goma del pantalón con los pulgares. Los arrastró hacia abajo. Cuando iba a la altura de los muslos, se enderezó. No le dio tiempo a decir nada. Juan Antonio le trazó una X en la cara. Abrió la mano y el culo dentado de un litro de cerveza cayó en el asfalto. El Pakero se tapó la cara con las manos. Gritó vocales: «¡Aaaaaaaaaaaaao! ¡Iiiiiiiiiiiiiie!». La sangre le goteó por la sudadera gris. La cicatriz le apañó la cara: nariz de bóxer, granos, granos, granos, granos sobre granos y un tajo de tres dedos bajo el pómulo izquierdo. Juan Antonio se largó en silencio. Le cayó la venganza del silencio. Pasó de ser omnipresente a invisible. Supongo que lo prefirió.

Compartimos clase desde preescolar hasta bachiller. Nunca fuimos amigos. Éramos dos raspas pajizas con ojeras y el pelo espeso. Durante algún tiempo pensé que reconocíamos en el otro a un similar, y que eso nos unía. Pero no. Es autoindulgente pensar así, una gilipollez. ¿De qué te sirve reconocer a un similar de los 7 a los 17 si nunca juntáis la espalda cuando vienen los indios? Yo sabía que los dos queríamos largarnos de allí, pero observaba cómo la nube se cernía sobre él, cómo asomaban los palos, cómo se le desperdigaban las rodajas de salchichón del bocadillo cuando caía, y pensaba en que a mí al menos me gustaba el fútbol y me hundía en los mil millones de grises entre un gay y un matón de pueblo.

Imagino que, para él, volver sería una autoafirmación. Le daría gusto mirar a la gente, a las cabras, a las cosas. Mirar fijamente y luego apartar los ojos con desprecio. O igual había perdonado. Hay quien lo consigue. Me pregunté qué le contaría a su novio sobre el pueblo. Sobre mí. Sobre nosotros. Sentí un golpe de culpa en el estómago. Llegué a la altura del neón. Habían pintado de granate la pared.

—¡Santiniiii! —dijo uno de los zagales del corro. No lo reconocí.

—¡Eh! —dije, levanté la mano.

Subí el escalón. Por el ojo de buey de la puerta asomaban dos haces de luz, verde y azul.

—El del Matías del supermercado, tonto… —oí a mi espalda.

—¡Menudo bigote! —dijo otro.

—¡Parece Vicente del Bosque de chico!

Se rieron. Uno silbó. Abrí la puerta y me envolvió una nube de humo. Un bombo machacaba desde el fondo. Me apoyé en la columna que separaba la puerta del pasillo del baño. Evité un par de espaldas. La tragaperras seguía pegada a la pared. Avancé de lado hacia la barra. Distinguí la voz de C. Tangana. Cantaba sobre la problemática de tener alrededor demasiadas mujeres. Me hice hueco. El camarero pasó por delante. Bíceps de un palmo y medio. Levanté el índice. El tupé se le meneó al asentir. Uno de los viejos de la esquina me miró. Lo saludé con la barbilla. Primo del Alegrías, creo. Me imitó. Pagué el quinto. Un codo se me clavó en la espalda y me arrastró hasta el centro del bar. Un gigante me pidió perdón. Me ofreció la mano. Se la estreché. Estaba pegajosa. Me dijo algo al oído. Nada. Tenía cara de crío. Supuse que era de Barqueros. El empujón me había vaciado el quinto. Apuré el culo. Costaba girar sobre uno mismo. Reconocí algunas caras. Caras que diez años antes pertenecían a bebés. Dios. El más bajo rondaba el 1,90. Uno rubio pasó a mi lado. Levantó las cejas. El hijo del Moni. Diez años antes me preguntó si podía jugar en la pista, con «los mayores». Le dije que no. Esperé que no lo recordase. Qué brazos. Me podría partir como a una barra de pan y luego trocearme y esconder mi cadáver en una caja de pasta de dientes. Llevaba diez años sin sentirme un pigmeo. Las paredes estaban ocupadas por unos dibujos horrorosos. Unos abetos con su estrella, sus regalos y sus guirnaldas rojas. Supe que no sobrevivirían a la noche. C. Tangana se fundió. Nek le tomó el testigo. Esa transición tenía nombre y apellidos. Me puse de puntillas, buscando la cabina del dj. Seguía al fondo. La mampara de plástico transparente con pegatinas, los laterales de conglomerado estampado en leopardo, la pila de CDs detrás. Justo delante, una cabeza se meneaba al ritmo de Nek. … Al menos, ahora, nos miramos sin volver la cara… esos espasmos también tenían nombre y apellidos. Mateo Rodríguez Orcajada, Dj Teo’ss. Sonreí. Me abrí paso. Perdón, perdón, perdón, paso, perdón, paso. Llegué a la cabina. Me sujeté en la mampara. Dj Teo’ss jugaba con los potenciómetros de la mesa de mezclas. Los giraba y los soltaba repentinamente, como si quemaran. Lo que fuera que alterase, no se notaba en la canción. Podría estar configurando la calefacción de su casa. Leí las pegatinas. No Fear, Nike Total 90 y Berrock, que era un grupo kalimotxero de El Berro. Palmeé la mampara. Teo´ss levantó una mano sin mirar. Golpeé el plástico con fuerza.

—¡Pero me cago en Dios! —dijo, soltando los potenciómetros y levantando la mirada, el ceño se le alisó al verme—. ¡Me cago en Dios! ¡Un fantasma!

—¿Qué dice Dj Teo’ss?

Alargó la mano. Le estreché la mía. Me hizo con el índice el gesto de que luego hablábamos, el del dedo en horizontal trazando círculos en el aire. Levanté el pulgar. Pegué la espalda a la mampara. A este lado de la barra se apelotonaba un grupo de mujeres con la permanente de Rod Stewart. Eran las de la Asociación de Mujeres. Tenían entre 50 y 200. Hacían cenas, rifas y organizaban viajes a la 7 Región de Murcia, el canal autonómico, para ver el programa de Antonio Hidalgo. Cuando pasaba algo en el pueblo decían que no les gustaba politizarse. Que la asociación estaba para «otras cosas». El Callejón era el único bar-pub-discoteca-after de Fuente Librilla. Permitía ese tipo de escenas: la abuela asociativa con su agua Vichy en una esquina, el abuelo, al otro lado, cagándose en los muertos de Guardiola, los padres y las madres entre hablando, bebiendo y bailando —sin hacer ninguna de las tres—, las hijas perreando y los hijos sujetando el cigarro a la mitad del muslo, ojos de Mario Casas y pecho hinchado. Noté algo en el hombro. Un vaso. Lo sujetaba un brazo que venía desde la cabina. Dj Teo’ss me señaló y levantó el pulgar. Cogí el cubata. Ron cola. Mateo bajó de la cabina y levantó su vaso. Brindamos por algo. Dijo otra cosa más. Asentí. Di un trago.

—¡Que digo —me escupió a la oreja— que me alegro de verte!

—¡Y yo a ti, Mateo!

Volvimos a brindar. Levantó el pulgar. Fue a mear. Di un trago largo. Lo observé alejarse. Recordé sus greñas de la época del instituto. Tenía un don para estar en medio de todo. No era un liante, pero era un liado. A los 16 vio un vídeo de David Guetta. Hizo cuentas. Dejó de pasear libros y abrazó un nuevo sueño. Decía que iba a ser el dj más importante de Europa. Me parecía muy humilde por su parte no aspirar, yo qué sé, al mundo. También decía que estaba dispuesto a vender la casa de su madre para comprarse una mesa de mezclas. Nadie lo ponía en duda. Y ahí seguía.

Pegué el culo a la barra y llegué a la esquina. Desde allí, crucé al otro lado. Era más fácil que atravesar el centro del bar. Sonó Shakira. Shakira con autotune. Llegué al futbolín. Seguía en la esquina, tras el murete de ladrillo visto que separaba la zona de baile de la zona de diálogo y juego. Las mesas y las sillas eran nuevas. Cuatro gigantes remangados retorcían las barras del futbolín. Gritaban. Celebraban. Se lamentaban. Se palmeaban los hombros. Chocaban los pechos. Era difícil determinar dónde terminaba el enfado y empezaba el orgullo. Detrás de cada portería, otro par de camisas blancas remangadas. Junto al cenicero, dos monedas de un euro. Me coloqué en una esquina. Uno me miró. Llevaba el pelo como Gareth Bale. Saludé con la barbilla. No detecté rasgos conocidos. Di un trago. Cuando la pelota se atrancaba en una hendidura, en una de las bandas, a la altura del centro del campo, uno de los gigantes clavaba la rodilla en la madera. La pelota saltaba. Jugaban con más entusiasmo que talento. Uno de ellos hacía la ruleta en defensa y pasaba de un jugador a otro sin tocar la pared, gestos de indudable mediocridad. Los dos que jugaban arriba no eran mejores. No apuntaban: la bola les llegaba y la golpeaban. De vez en cuando iba a portería. A veces parecían controlar la pelota con los extremos durante unos segundos, detalle de innegable talento, pero era un espejismo: se les había atrancado entre la madera del jugador y la chapa verdosa.

—¡Me cago en Dios! —dijo uno.

—¡Acho, eres to malo! —le contestó el de enfrente.

—¡Suelta la pelota, hostias!

—¡Tú pásala p’alante, Ramón, hostias, que ahí me encargo yo!

—¡Más malo que la carne de pescuezo!

Me pasé los viernes y los sábados de mi adolescencia observando el futbolín. Ahí mismo. Cumplimos 15 años y, de pronto, salir era algo que había que hacer. Los lunes se hablaba en el patio. Nadie daba la sensación de disfrutar demasiado, ni siquiera el Pakero, que había dejado el tabaco tres veces cuando la mayoría no sabíamos lo que era toser. Después de todo, disfrutar y que se notara era de zagales. Los adultos hacían sus cosas —beber café, lavar el coche, ponerse vaqueros— y hablaban de sus cosas, y parecía que el gusto estaba más en eso, en contar la vida, que en vivirla. Yo seguía estando solo, y así mismo es como salía. Mi madre me daba cinco euros y yo le contaba que había quedado con Juanjo. Con el Petecas. Con cualquiera. Luego bajaba las escaleras y me daban unas ganas tremendas de llorar por tener que mentirle a mi pobre madre en algo tan mundano como el tener o no amigos. Subía a El Callejón y me colocaba en aquella esquina. Me hincaba dos o tres Fantas. Metía la lengua en el agujero del cubito y me lo pasaba por el paladar. Vivía tres horas de calma tensa. Procuraba que me vieran. Iba al baño, volvía. Hacía como que iba borracho. Balbuceaba. Llegaba a la esquina y calculaba el momento justo para escaquearme. Nunca jugué. La penúltima bola entraba en la portería y yo me giraba. Apuraba la Fanta. Había cumplido. Dejaba el vaso en la barra y volvía a casa corriendo.

Luego sí jugué. En Murcia, Valencia, Barcelona. En un bar español de Berlín. No era tan difícil. Nunca lo dominé, pero entendí que iba más de muñeca y de intuir la fuerza y la dirección con que la pelota rebotaba que de fuerza.

—¿Te metes?

Los imbéciles le metían rodillazos al mango. O, peor, lo doblaban hacia abajo.

—Eh, Bigotes, ¿te metes?

—¿Eh? —dije—. Ah, sí.

Lo dije sin pensar. Apuré el cubata.

—¿Arriba o abajo? —me preguntó un gigante con entrecejo.

—Abajo.

Me coloqué a su lado. Los dos pechos de enfrente se chocaron. Bufaron. Uno se remangó sobre el remangue. El puño de la camisa blanca llegaba casi al hombro. Asomaban dos bíceps del color de la masa del pan. La luz del foco del futbolín los hacía omnipresentes. El otro, orejas sin lóbulo bajo un degradado capilar que florecía en un tupé-yunque, cascó la primera bola en el lateral de madera.

—¿Pre pa raaaaaoh?

Las sílabas separadas, la curva ascendente en la penúltima vocal, la barbilla en el esternón cada vez que abrían la boca. Reconocí el acento: eran de Barqueros. Barquereños mazados. Solo podían ser horribles jugando al futbolín. Tupé-yunque soltó la pelota.

—¡Va muaaaaahí! —dijo mi compañero.

Lo miré de reojo. Las manos le daban para envolver el mango rojo y un trozo del metal de la barra. Parecía comprometido.

—¡Jiii iiii! —soltaba cada vez que golpeaba la bola.

Coloqué a uno de los centrales en el centro de la portería.

—¡Jiii iiii!

Tupé-yunque no la olía. Bíceps evitó un gol. Movió el portero y estampó la pelota en la pared. Entrecejo, mi compañero, la interceptó en la delantera. Soltó otro latigazo.

—¡Jiii iiii!

Rebotó en el fondo. Subió un par de centímetros. La controlé con el defensa derecho. Se me quedó atrapada entre el trozo de madera y la chapa. No pasaba nada. Lo estampé contra la banda. La pelota salió en diagonal, pero con menos fuerza de la que esperaba. Tupé-yunque la enganchó con su extremo derecho. ¡Pam! Me la comí.

—¡Va moooooh!

—¡Loh tííííí oh!

Pecho contra pecho. Entrecejo ni me miró. Bufé. Se me había escapado. La falta de práctica. Pero íbamos a ganar. Eran horribles. Mi compañero tenía un misil en el brazo y yo sabía defender. Íbamos a ganar.

—¡Saca! —dije.

Y sacó. Entrecejo bloqueó el primer tiro. La pelota le llegó a Bíceps. Soltó un taponazo que golpeó en la chapa del fondo de la portería y volvió al campo. 2-0.

—¿Pre fieee reh de laaan te? —me preguntó Entrecejo.

Negué con la cabeza. Eran malísimos. Dos goles los mete cualquiera. Mazados y de Barqueros. No se podía ser peor. Sacaron. Dos rebotes. Otro. Y otro. Nos ganaron 10-1. Entrecejo marcó nuestro gol. Mientras simulaba corregirme la colocación de los defensas, le metió al hierro con la rodilla. Esa jugada deleznable. Peor que un gol en contra. Chocamos manos. Noté un toque en el hombro. Alguien diciéndome algo. Me giré. Dios, no veía un pijo. Un tipo de unos 60 me sonreía. Abrió los brazos, esperando un abrazo. Los ojos se me adaptaron a la oscuridad. Un tipo canoso, raya al lado, un poco despeinado, barba de tres días, bufanda. Era Andresín. Nos abrazamos. Olía a gel Magno.

—¡Que digo —me gritó al oído— que lo tuyo era el fúrbol de verdad, no el furbolín!

—¡Vaya! —grité.

Me indicó la barra. Nos pegamos al murete que separaba el futbolín del resto del bar. Rodeamos el perímetro. Andresín levantó dos dedos. El camarero asintió. Movió los hombros al ritmo de Maluma.

—¿Quééé? —me palmeó el hombro.

En la barra lo acompañaba Alfredo, que había engordado unos 250 kilos desde la última vez que lo vi. Ambos levantamos las barbillas. El camarero trajo dos vasos de tubo. Dos gintonics estoicos. No dije que no.

—Este —le decía Andresín, señalándome— sabía jugar.

Andresín fue mi entrenador durante dos años. 6.º y 1.º de ESO. Jugamos en la comarca del río Mula y en el noroeste. El ganador jugaba en Murcia con los ganadores de Murcia capital, del Altiplano, de Cartagena y de Lorca. Una liguilla a doble partido. Y ya, el que ganaba, contra España. Normalmente se jugaba en Palma de Mallorca. Iván Helguera entregó la copa un año. Nosotros no llegamos ni a Murcia.

—Frontal del área —seguía Andresín—, la pelota perdida. Llega este trotando…

Un par de zagalas pasaron a mi lado. Trazaban eses. Una me golpeó el hombro. Levantó la mirada, sorprendida. Conseguí levantar el vaso. Siguieron hacia la puerta.

—Trotando, Alfredo, ¡como los buenos!

Alfredo me cogió el vaso. Colocó el índice en el borde del suyo para sujetar los cubitos y me echó la mitad.

—Toma, nene, que te lo han tirao.

Me guiñó un ojo. Levanté el vaso. Brindamos. Andresín dibujaba una parábola con el reverso de la mano. Alfredo asentía, los ojos medio cerrados. Andresín se giró.

—¿Qué? —me preguntó.

—¿Cómo? —dije.

Asintió a dos por hora. Volvió a la parábola. Alfredo apretó los labios. Andresín me palmeó el hombro.

—Este, este.

Levantó el vaso.

—¡Por el fútbol bien jugao! —creí entender.

Lo imitamos.

—¡Por entender el juego, me cago en Dios! —siguió, cuando el resto ya nos limpiábamos el morro con la manga.

Sonó la de Alejandro Sanz y Shakira. Alfredo meneó la cadera. Yo extendí los brazos y bajé los hombros. El movimiento me removió algo en las tripas. Al enderezarme, una ola de líquido que supuse negruzco me subió por la tráquea. Cerré la boca. El líquido volvió a bajar. Intenté ahuecar el paladar para no notar el sabor de la pizza, las patatas fritas, las patatas asadas, la cerveza, el Jägermeister, el anís, aquel trozo de panceta.

Yo sé que no he sido un saaanto…

Unos metros por delante, dos armarios se encararon. Uno levantó el brazo. El otro levantó los hombros como los gatos.

… pero lo puedo arreglar, amooor…

Alguien empujó a uno de los armarios, que chocó con el otro. El otro separó con los brazos al uno. Se cruzaron varios «¡Eh, eh, eh!». Aparecieron más armarios.

… No solo de pan vive el hombre…

«¡Eh, eh, eh!». Como pasa siempre, el primer puñetazo desatascó el bote de los puñetazos. Volaron varios vasos. Se hizo un hueco en el centro del bar. A mí me estamparon contra la barra. Volví a sentir algo en las tripas. Intenté no hacerle caso. Miré el vaso. Estaba al caer. Me lo bebí de un trago. Busqué a Andresín. Nada. Alfredo, nada.

… Y no de excusas vivo yo…

Las tripas. Veía cómo las cabezas de los armarios se superponían a sí mismas. Me agaché, por hacer algo. Pensé que me vendría bien algo de aire. En cuclillas, seguí la barra hasta la esquina. Los dibujos de los abetos ya formaban una alfombra en el suelo. Dios, de cerca eran más feos todavía. Pegué el culo a la tragaperras. Cuando iba a empujar la puerta, la Mondonga la abrió de un codazo. Me miró desde arriba. Seguía de luto. Había engordado otros 50 kilos. Me miró. Dios, me podría aplastar con el meñique. No me reconoció. Apoyé la espalda en la puerta. Me enderecé. El aire de la sierra me espabiló un poco. Me subí la cremallera de la cazadora. Un grupo de zagales rodeaba el remolque del Zurdo. Me acerqué.

—¿Qué dicen los jóvenes? —dije.

Me sentí viejísimo. ¿Qué tenía yo, 250 años? Lo menos. 250, 300 años.

—Pos na —dijo uno.

Le salía humo de la boca. Era verdad. No hacían nada. Uno que iba en sudadera me ofreció un porro. Claro que sí. Le di una calada corta. No subía. Una larga. Pensé que me vendría bien calentar los pulmones. Eso atemperaría el mejunje gástrico. El camión de la basura cruzó la perpendicular. Tres o cuatro salieron corriendo detrás. Otros tres o cuatro lo siguieron. El de la sudadera me puso delante una uve formada por sus índice y corazón. Le devolví el porro. Salió corriendo.

—¡Basurero campeón, basurero campeón! —gritaban.

No entendí nada. Tres o cuatro parejas de madres y padres salieron de El Callejón. No escapaban de una pelea. Reían. Miraban hacia arriba y se subían las cremalleras. Los padres me miraron de reojo. Me acerqué a la puerta. Distinguí una silueta en el muro. Una luz naranja trazaba líneas rectas verticales. Despedía destellos amarillentos. Una luz blanca. La pantalla de un móvil. Una zagala. Levantó los ojos y la barbilla. Gafas. Se llevó el cigarro a la boca. Creo que achinó los ojos. Soltó el humo.

—¿Te pasa algo? —dijo.

—¿Eh?

Caí en la cuenta de que llevaba un rato de pie, quieto, echando humo helado por la boca. Más que amenazante, creo que resultaría curioso.

—No, nada —dije.

Levantó las cejas. Como no sabía qué hacer, apoyé el culo en el muro.

—Qué frío, ¿no?

Levantó los hombros. Guardó el móvil. Volvió a soltar una bocanada de humo. Otros dos o tres salieron del bar. Intenté fijarme en la valla de enfrente. Separaba El Callejón de un descampado vacío. Los rombos metálicos se superponían a sí mismos. Como las cabezas hacía un rato.

—Qué raro que la gente no aparque ahí —dije.

Me miró. Levantó una ceja.