14,99 €

Mehr erfahren.

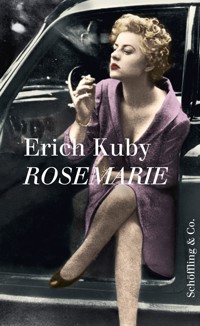

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Rosemarie. Des deutschen Wunders liebstes Kind" erzählt von der berühmtesten Edelprostituierten der Bundesrepublik: Rosemarie Nitribitt. Mit ihrem teuren Cabrio war sie in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt stadtbekannt. Für ein Mädchen, das mehrfach aus Erziehungsheimen ausgerissen war, hatte sie es zu einem erstaunlichen Vermögen gebracht. Ihre Ermordung im Herbst 1957 sorgte für einen Skandal: Wusste sie zu viel? War es einer ihrer Kunden aus den Kreisen der Bosse und Banker? Bis heute ist ihr Mörder nicht gefasst, und die Pannen bei den Ermittlungen bis hin zum zeitweiligen Verschwinden der Prozessakten befeuerten die Gerüchte darüber, was ihr zum Verhängnis wurde. Es sind diese Atmosphäre und dieser Zeitgeist, die Erich Kuby in seinem Roman einfängt. Seine temporeich erzählte Geschichte der Nitribitt, die auf seiner Mitwirkung am Drehbuch zu dem Film "Das Mädchen Rosemarie" (1958) aufbaut (und dem zahlreiche weitere Adaptionen folgten), wird zum fesselnden Porträt der Doppelmoral der damaligen Gesellschaft. Die Neuausgabe enthält einen Essay von Jürgen Kaube."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Vorwort

Rosemarie

Erich Kuby

Zur Entstehung und Wirkung des Buches

Jürgen Kaube

Autorenporträt

Über das Buch

Impressum

Anmerkungen

Rosemarie

Vorwort

Die zahlreichen Rosemaries zwischen Hamburg und München reden nicht öffentlich. Wie kämen sie dazu, sich das Geschäft zu verderben.

Jene Rosemarie aus Frankfurt redet nicht mehr, sie wurde im Spätherbst 1957 ermordet. Man hat sie so tief verstummen lassen, dass nicht einmal ihr Tod für sie sprechen durfte. Seine Umstände sind zur Stunde noch ungeklärt.

Dennoch ist sie eine Person des öffentlichen Interesses und, was mehr bedeutet, sogar des öffentlichen Bewusstseins geworden. In den Monaten nach ihrer Ermordung beschäftigte sich die öffentliche Meinung mit diesem Mädchen mehr als mit irgendeiner anderen Person von allgemeiner Bemerktheit.

Liest man nach, was darüber geschrieben wurde, so sieht man, dass sich kaum jemand die Mühe gemacht hat, ein Bild der Ermordeten zu rekonstruieren, obschon ihr absonderliches Schicksal, das ihr schrecklicher Tod nachträglich ins Licht gestellt hat, dazu herausfordert. Auch die Kriminalstory, die natürlich in einem Mordfall enthalten ist, fand nur geringes Interesse. Es sind die gesellschaftlichen Bezüge; es ist die Tatsache, dass der Kundenkreis dieses Mädchens, das heute jeder kennt, aus der Oberschicht unserer industriellen Gesellschaft stammte; es ist das enorme Einkommen, das Rosemarie in der letzten Phase ihres Lebens hatte – diese Umstände lösten die publizistische Lawine aus und erklärten ein Erschauern des Volkes. Hier brach ein Damm aus Geld, aus viel Geld, der normalerweise die Schicht der wenigen, in der Rosemarie heimisch war, vor den Augen der vielen verbirgt. Die nach der Ermordung bekannt gewordenen, unbestreitbaren und unbestrittenen Tatsachen, von denen man jetzt so tut, als wären sie böswillige Erfindungen, haben eine gesellschaftliche Ruinenlandschaft erkennen lassen.

In jedem anderen, weniger betulichen, weniger von Heuchelei wie von Schimmel überzogenen Lande wäre es im Winter 1957/58 zu einem ungeheuren gesellschaftlich-politischen Skandal gekommen. Er hängt noch in der Luft, solange ein Täter nicht gefunden, eine gerichtliche Klärung nicht herbeigeführt ist, aber er bleibt dort wohl hängen, selbst wenn der Kriminalfall geklärt würde, denn bei uns stehen sogar die Hüter einer als christlich ausgegebenen Ordnung innerlich vor denjenigen stramm, die in Rosemaries Gegenwart als deren Kunden vermutlich nicht gar so stramm gewesen sind, wie sie sich öffentlich geben.

Nun legen wir dieses Buch vor, damit jenes Land nicht so blamabel stumm bleibe, das die Rosemaries in zehn Jahren hervorgebracht hat als des deutschen Wunders Liebeskinder. Wir empfanden es als doch zu armselig, wenn sich die Reaktion auf das, was da bekannt geworden ist, nur in Witzen und in ›Tatsachenberichten‹ äußerte. Das Buch einen Roman zu nennen, nur deshalb, weil es im Einzelnen durchaus erfunden ist, wäre wohl verfehlt; nicht nur, weil es den Begriff, literarisch genommen, nicht zu füllen vermag, sondern auch, damit es sich niemand zu leicht mache und sage: das ist ja nur ein Roman. Es gibt eine höhere Art von Wirklichkeit über dem Individuellen und Zufälligen; um Übereinstimmung mit ihr ist dieses Buch bemüht.

Es mag Ärgernis erregen, aber es ist nicht selber das Ärgernis. Der Überbringer schlechter Nachrichten ist nicht ihr Urheber. Bevor also einer Geschrei erhebt, möge er sich die einfache und schlagende Tatsache vor Augen führen, dass nicht eine Romanfigur, sondern ein Mädchen ermordet wurde mit Namen Rosemarie, das im Frankfurter Telefonbuch von 1957 steht. Es wurde von der Welt, die wir meinen, ausgehalten. Glänzend ausgehalten. Warum? Nach einer Antwort auf diese Frage sucht dieses Buch.

Der Verfasser hat außerdem einen Film gleichen Titels in gleicher Absicht geschrieben. Es ist denkbar, dass Leser dieses Buches den Film sehen und Filmbesucher das Buch lesen werden. Sie werden sich fragen, aus welchem Grunde Film und Buch trotz ihrer Übereinstimmung in Thematik und Fragestellung voneinander weitgehend abweichende Handlungsinhalte haben. In hohem Maße erklärt sich der Unterschied aus den verschiedenen Darstellungsmitteln – aber doch nicht ganz. Überlegungen, welcher Art und wie relativ klein der Kreis der Konsumenten eines Buches auch im besten Falle ist, verglichen mit Art und Zahl der Konsumenten eines Filmes selbst im Normalfall, bestimmten den Verfasser gleichfalls, zwei verschiedene Schlüssel für zwei verschiedene Schlösser zu machen. Und außerdem hatte er zu bedenken, dass die Freiheit der Äußerung in unseren angeblich freien Verhältnissen umso geringer wird, je größer der Kreis derjenigen ist, die erreicht werden können. Würde man, was hier gesagt werden will, beispielsweise in der Sprache Heideggers, also eigentlich sekretiert zum Ausdruck bringen, so brauchte man sich über die Grenzen der Freiheit hier und heute wohl überhaupt keine Gedanken zu machen. Die Massenregime, geistig leer, moralisch neutral, fürchten nicht das Wort an sich, sondern seine Verbreitung.

Wer aus diesen Bemerkungen den Schluss zieht, dass es dem Verfasser also offenbar nicht darauf angekommen ist, ein Kunstwerk zu schaffen, das selbstverständlich nicht in Variationen angeboten werden könnte, sondern etwas zu bewirken – nämlich eine Erschütterung des Ansehens, welches die Rosemarie-Kunden als Leitbilder unserer Gesellschaft skandalöserweise genießen –, dem sei mit keinem Wort widersprochen.

Im September 1958 E.K.

Rosemarie

Des deutschen Wundersliebstes Kind

Das Zimmer war blau, blau in der Hauptsache, Teppiche und Wandbespannungen waren blau, Holzwerk und Türen cremefarben, und als Schmitt, der als letzter eintrat, das Moos dieses uferlosen blauen Plüschs unter den Sohlen seiner italienischen Schuhe spürte, hielt er an, beugte sich hinab und berührte das Textil zärtlich.

Das Zimmer war wirklich blau und fast ein Saal. Im Verzeichnis der Räumlichkeiten des Palasthotels hieß es das Blaue Konferenzzimmer. Ein ovaler Tisch, blau verhangen, war von zwanzig blauen bequemen Stühlen umsäumt. Bei den Sitzungen des Isoliermattenkartells waren nie mehr als acht besetzt. So viele Mitglieder hatte das Kartell. Das heißt, eigentlich waren es nur sieben, Ministerialdirektor Hoff vertrat die Regierung. Die Herren pflegten zu ihren Zusammenkünften regelmäßig und pünktlich zu erscheinen. Es war ihnen wichtig. Sie hatten sich da auf eine große Sache eingelassen. Keiner von den sieben Industriellen, heilige Zahl, Hartog sprach es sogar einmal aus, keiner produzierte Isoliermatten, nur Herr v. Killenschiff besaß neben seinen Werken in Zonst irgendwo auch eine Fabrik für Glaswolle. Das Wort Isoliermattenkartell war Bruster eingefallen, als sie in ihrer ersten Sitzung nach einer Tarnbezeichnung suchten. Man brauchte ein handliches Wort zur Verständigung und für die Akten. Sie hatten es mit Gelächter angenommen. Diese Auguren lächelten sich nicht mehr zu, sie wieherten miteinander, wo jene nur lächelten.

Was treiben Sie denn da? fragte Bruster den Alleininhaber der chemischen Werke Mallenwurf & Erkelenz, der noch immer den Teppich streichelte. Ich staune, sagte Schmitt und setzte sich an den Tisch, die haben hier ein wirklich fabelhaftes Personal. Vor drei Jahren haben sie das Hotel renoviert, muß ich ja wissen, wohnte damals wochenlang hier, es war schauderhaft, aber der Teppich sieht aus, als hätten sie ihn gestern gelegt. Bei mir zu Hause verbrauchen sie einen Perser, der zweihundert Jahre lang wie neu war, in einem Jahr mit dem Staubsauger. Meinen Sie, man könnte den Mädchen beibringen, mit der Bürste nicht aufzudrücken? Sie lernen es nicht.

Natürlich nicht, sagte Hartog, wenn sie mit Maschinen umgehen könnten, würden Hausmädchen keine Hausmädchen, sondern Arbeiterinnen sein. Bei mir kommt kein Staubsauger auf einen echten Teppich. Ach, sagte Bruster, und wie –? Vielleicht mit der Hand klopfen wie die alten Germanen? lachte Nakonski. Alle interessierten sich für das Gespräch, nur Hoff blickte ärgerlich drein. Genau, sagte Hartog.

Wollen Sie behaupten, sagte Schmitt, Sie hätten Personal, das jede Woche die Teppiche zusammenrollt, ins Freie trägt, über eine Stange hängt, klopft, bürstet, Staub schluckt und so weiter? Hartog antwortete fast verlegen: Das macht das Stubenmädchen zusammen mit dem Diener. Und wie lange sind die schon bei Ihnen? fragte Bruster. Das Mädchen ungefähr acht Jahre, der Diener war schon bei meinem Vater. Na dann, sagte Nakonski.

Die elektrische Uhr über der Tür zeigte halb drei. Die Sitzung war für 2 Uhr 15 angesetzt worden. Wie lange, schätzungsweise, erkundigte sich Ministerialdirektor Hoff, beabsichtigen die Herren noch über Dienstmädchen zu sprechen? Sie haben wohl keins? meinte Schmitt. Er war der Älteste am Tisch: weiße Haare und Sonnenbräune aus Klosters, frisch gekirnt. Er sah aus wie ein Friedensrichter aus einem amerikanischen Film. In diesem Kreis leistete nur er es sich, Hoff schlecht zu behandeln, und versäumte keine Gelegenheit dazu. Längst bedauerte er, sich in die Sache eingelassen zu haben, die sie nun schon seit fast einem Jahr immer wieder im Blauen Konferenzzimmer des ›Frankfurter Palasthotels‹ zusammenführte und die eigenen Produktionspläne durcheinanderbrachte.

Ich meine nur, sagte Hoff, Dienstboten sind bekanntlich ein unerschöpfliches Thema. Also los, sagte Bruster, fangen wir an; was haben Sie Schönes? Nichts Schönes, antwortete Hoff. Die Schwierigkeiten, die sich bei Mallenwurf ergeben haben – die Herren kennen das statement vom 14. … – die Herren kannten es – … stellen alle unsere Termine in Frage.

Sie waren eben auch zu kurz, warf Bruster ein.

Wir haben sie gemeinsam beschlossen, entgegnete Hoff; hier ist das Protokoll jener Sitzung.

Geschenkt, sagte Nakonski, wir haben uns eben geirrt. So schnell geht es nicht.

Wir haben uns wirklich geirrt, Herr Ministerialdirektor, sagte Hartog. Unser Irrtum lag darin, zu glauben, wir brauchten gewisse Kinderkrankheiten nicht mehr durchzumachen. Wir hatten gehofft, die Erfahrungen der anderen ohne weiteres übernehmen zu können. Stimmt aber nicht. Wir haben fünfzehn Jahre verloren und können sie nicht in einem Jahr aufholen, da beißt die Maus keinen Faden ab …

Hartog gebrauchte zuweilen Redensarten, die den anderen nie in den Sinn gekommen wären. Vom Verteidigungsminister, Hoffs Chef, hatte er einmal gesagt: Er will uns immer zeigen, wo der Barthel den Most holt, aber das wissen wir selber. Dergleichen Wendungen stammten aus bäuerlicher Tradition, kamen von weither in der Familie Hartog. Das Isoliermattenkartell im ganzen kam nicht von weit her. Selbst Killenschiffs Adel stammte nur vom Vater, oder richtiger gesagt von Kaiser Wilhelm II. Was da an Tradition war, wußte der geschickte Sohn zu verbergen, er tarnte sich sogar in seiner Sprechweise, glich sie den anderen an, die kaum achthundert Worte im Gebrauch hatten. Viel mehr zu gebrauchen, fehlte ihnen der Anlaß. Hartog und Gernstorff waren zudem die einzigen in diesem Kreis, deren Familien schon seit einem runden Jahrhundert in der Industrie und reich waren. Die Hartogschen Werke in Essen hatten Kriege und Krisen spielend überstanden.

Sie saßen bis um sieben Uhr im Blauen Zimmer zusammen. Ein Kellner brachte von Zeit zu Zeit, durchs Telefon beordert, etwas zu trinken, Mineralwasser und schwarzen Johannisbeersaft. Niemand hat je die Landschaften voller Sträucher mit schwarzen Johannisbeeren gesehen, die es irgendwo geben muß, wenn man den Umsatz dieses Getränkes in gehobenen Schichten bedenkt. Es ist ein Geheimnis, das vielleicht nur chemische Fabriken lösen können. Außer Flüssigkeiten nahmen die Herren Pillen und Medizinen zu sich – alle außer Hartog und Schmitt. Jener aus Disziplin nicht, dieser, weil ihm nichts fehlte. Er war den siebzig nahe, und die deutsche Geschichte hatte es gut mit seiner Generation gemeint: in den Jahren des Wachstums hatte sie alles in Hülle und Fülle gehabt, von 1914 ab wurde sie an Entbehrungen gewöhnt, und an der Völlerei der letzten Jahre beteiligte sich Schmitt nicht. So war er gesund geblieben, und nicht einmal sein Auto vermochte ihn zu ruinieren. Von seiner Villa zum Verwaltungsgebäude hatte er einen Weg von zwanzig Minuten durch den eigenen Park, den er meistens zweimal, wenn nicht viermal am Tag durchquerte.

Nakonski hatte von seiner Frau ein silbernes Döschen für seine Pillen zu Weihnachten geschenkt bekommen; auf der vergoldeten Innenseite des Deckels konnte er jedesmal lesen: Denkanmich! Dieselben Worte hatte Frau Gernstorff auf den Anhänger zum Autoschlüssel ihres Mannes gravieren lassen und ihm überdies für viel Geld einen Stofftiger geschenkt, der im Rückfenster lag und auf einen Unfall lauerte.

Nur Hoff war nicht verheiratet. Drei, Nakonski, v. Killenschiff und Bruster, hatten sich ihrer ersten Frauen mit Hilfe von Rechtsanwälten entledigt und zwischen 1950 und 1955 jüngere und hübschere geheiratet, die besser zu ihrem neuen Reichtum paßten. Frau Schmitt hatte sich ihrerseits scheiden lassen, weil sie der Gesundheit ihres Mannes seelisch nicht gewachsen war, und war glänzend versorgt worden, bevor sie die Entlassung der dritten Sekretärin, mit der ihr Mann auf Reisen ging, hätte durchzusetzen versuchen müssen. Sie gab mit ihrem Rückzug einem knapp fünfundzwanzigjährigen Mädchen namens Erika Bulger Gelegenheit, Schmitt und die Firma Mallenwurf & Erkelenz zu heiraten, das wegen seiner Figur unter vielen Bewerberinnen ausgesucht worden war, auf der Industriemesse von 1954 den Interessenten für Möve-Traktoren Kaffee anzubieten. Bei dieser Gelegenheit war sie von Schmitt bemerkt worden. Eben diese Erika Schmitt, geb. Bulger, war es, die nach Rosemaries Tod, als man allgemein vermutete, das Mädchen sei auch durch Erpressungen zu ihrem vielen Geld gekommen, die Äußerung tat: Ich kann nicht verstehen, was es da zu erpressen gab. Wir wissen doch alle, wie unsere Männer herumschlafen.

Sie hatte die Realistik im Umgang mit ihrem Mann derart entwickelt, daß ihn ein Sekretärinnen-Verhältnis, das er nun wieder neben der geborenen Bulger betrieb, es zog sich ein halbes Jahr hin und nahm anstrengende Formen an, ganz verwirrte. Er wußte nicht mehr genau, wo er nun eigentlich seine Freiheit fand, bei seiner Frau oder bei der anderen; die Unbefangenheit beider im Bett unterschied sich in nichts, und so wäre er wahrscheinlich ganz davon abgekommen, herumzuschlafen, wenn nicht Rosemarie in das Isoliermattenkartell eingebrochen wäre.

Die Sitzung zog sich schier endlos hin. Die Konstruktionsteile, die in Schmitts Werken entwickelt werden sollten, das Herzstück der Steuerungsapparatur, zeigten sich störrisch. Sie veränderten die elektrischen Befehle willkürlich. Verdammt, sagte v. Killenschiff, das Ding ist doch kein Mensch, das muß doch funktionieren. Eben nicht, sagte Schmitt, wir stehen vor einem Rätsel. Ich glaube, Prosky hat in den letzten Wochen keine Nacht richtig geschlafen.

Prosky war erster Fachmann für Elektronik, Professor Prosky, der die Universitätslaufbahn aufgegeben hatte, um Chefkonstrukteur bei Mallenwurf & Erkelenz zu werden.

Da hilft nur Geduld, sagte Hartog, ich kenne das aus dem eigenen Betrieb. Wir haben im Januar einen neuen Automaten aufgestellt, er arbeitet immer noch nicht ganz zuverlässig. Aber eigentlich ist das doch sehr interessant, finden Sie nicht, man konstruiert so ein Ding, setzt es zusammen aus achtzigtausend Teilen, alles ist berechnet, mathematisch gesichert, elektronisch vielfach kontrolliert – und dann hat es Launen. Richtige Launen. Ist gar keine Maschine mehr. Wir haben entsetzlichen Ärger mit der neuen Anlage, aber ich ärgere mich nicht, mich freut’s eigentlich, verstehen Sie, es ist etwas Neues.

Es war schon Ende April, ein drückend schwüler Tag, jähe, verrückte Unterbrechung einer Kältewelle, die den Winter ungebührlich, aber schon nicht mehr ungewohnt verlängert hatte. Hartogs Meditationen gingen allen auf die Nerven. Bruster stand auf, um ein Fenster zu öffnen. Wenn Hartog nicht so reich gewesen wäre, wäre er anders mit ihm umgegangen; er hielt seine Zurückhaltung für Pose. Desungeachtet duzten sie sich, obwohl Hartog sich nicht so leicht mit jemandem duzte. Er wußte gar nicht, wie er dazu gekommen war, mit Bruster Brüderschaft zu schließen, es war an jenem Abend zuviel getrunken worden.

Vielleicht war es in diesem Augenblick, in dem Bruster auf das Fenster zuging, um es zu öffnen, daß er sich entschloß, sich von dem Regierungsprojekt wieder zu lösen, an dem sie hier im Blauen Konferenzzimmer arbeiteten. Er war alles andere als klug, aber er hatte eine Witternase. Sie sagte ihm, daß es zu Verwicklungen kommen würde, und was Hoff da eben äußerte, um das Gespräch wieder zur Sache zurückzuführen, lag genau in der Richtung, in der seine Befürchtungen liefen.

Wenn wir im Herbst nichts zeigen können, sagte Hoff, werden uns die Franzosen den Rang ablaufen. Wir haben absolut zuverlässige Informationen darüber, daß in Chalieux eine Fernrakete bereits auf dem Prüfstand steht, die …

Sollen sie doch, dachte Bruster, ich brauch das nicht, solche Sputniks, ich verkauf mein Zeug auch so. Er machte Draht. Hartog, Schmitt und andere machten auch Draht, er machte nur Draht. Das sagt sich so, und es klingt nach nichts. Aber es gibt nur noch wenige Plätze in Europa, von denen aus man keinen Draht sieht. Von dem zu schweigen, der als Kabel vergraben ist. Es gibt Draht so fein wie Menschenhaar, und auch solchen Draht machten die Brusterschen Fabriken, isolierten und wickelten ihn, Kilometer auf winzige Röllchen. Wunder sind überall.

Bruster blickte vom zweiten Stock auf Garage und Tankstation im Innenhof des Hotels. Ein weißgekleideter Junge füllte Benzin in einen offenen Amerikaner, der wie eine unaufgeräumte Wohnung aussah. In dem Durcheinander von Decken, Paketen, Zeitungen, Photoapparaten hing über dem Rücksitz ein Baby in einer Wachstuchschaukel; die Eltern bewohnten die vordere Bank. Während sich der Vater über die Lehne zu dem Baby neigte, saß die Mutter hinter den Schalthebeln, ihre winzigen Hände umfaßten das Steuerrad. Sie bezahlte den weißen Jungen und kurvte hinaus. Zwischen der Tankstelle und der Einfahrt zu den unterirdischen Garagen unterhielt sich ein Mechaniker mit einem Mädchen. Es gefiel Bruster auf den ersten Blick. Die Perspektive erlaubte keine genaue Abschätzung der Figur. Wenn sie keine kurzen Beine hat, ist sie prima gewachsen, dachte er. Der Mechaniker ging weg, hinunter zu den Garagen. Das Mädchen wendete sich dem Ausgang des Hofes zu. Bruster beugte sich vor, zu einem letzten Blick. Da schaute das Mädchen herauf. Bruster grinste. Es verzögerte den Schritt. Hallo, rief Bruster mit unterdrückter Stimme. Es war ganz still im Hof. Das Mädchen blieb stehen. Es schaute sich um, es sicherte, würde ein Jäger gesagt haben, Bruster war jetzt auf Jagd. Die ist richtig, dachte der Mann am Fenster. Der Blick, mit dem es sich umgesehen hatte, imponierte Bruster. Er zog ein Notizbuch heraus, schrieb auf eines der perforierten Blätter, eingeheftet zwischen ›Wichtige Telefonanschlüsse‹ und ›Postgebühren‹: 20 Uhr vor dem Hotel, beescher SL, riß das Blatt heraus, umwickelte damit teils aus ballistischen, teils aus taktischen Gründen ein Fünfmarkstück und ließ die Sendung fallen. Er war sich dessen so sicher, daß das Mädchen sie aufheben würde, daß er, ohne noch einen Augenblick am Fenster zu verweilen, zum Tisch zurückkehrte.

Es ging immer noch um den Terminplan. Das mag alles sein, sagte Gernstorff gerade, aber der Minister muß einsehen, wir können kein Wunder tun. Nee, sagte Bruster, noch saß er kaum, das können wir nicht. Gelächter, aber nicht bei Hoff. Wissen Sie denn, wovon wir reden? fragte er. Und ob, sagte Bruster, wir reden schon den ganzen Nachmittag über dasselbe, aber niemand traut sich scheinbar, es zu sagen. Wir reden von einem Jahr. Hoff wiederholte fragend: Von einem Jahr? Mindestens, sagte Bruster, der Minister wünscht, daß wir schon im kommenden Herbst etwas zeigen können, aber ich sage Ihnen, es wird genau ein Jahr länger dauern. So etwas habe ich im Gefühl, und da täusche ich mich nicht. Was Prosky jetzt bei Schmitt erlebt, werden wir so oder so noch alle erleben. Die Botokuden würden solche Dingerchen bauen, wenn es so leicht wäre.

Ihr Gefühl in Ehren, sagte Hoff, aber noch ein weiteres Jahr, das ist unmöglich. Unmöglich gibt’s nicht, gab Bruster zurück, mit offenbarem Hohn ein Wort des Ministers, das er auf der ersten Zusammenkunft im Blauen Konferenzzimmer besser nicht verwendet hätte, ins Gegenteil verkehrend.

Gegen zwanzig Uhr stopften sie ihre Papiere in die Mappen. Hoff verabschiedete sich noch unter der Tür und verschwand im Lift. Die Herren lockerten ihre Wirbelsäulen. So geht’s nicht, sagte Schmitt zu Hartog, wir sind doch keine Wehrwirtschaftsführer, die sich einfach herumkommandieren lassen. Zum erstenmal an diesem ganzen Nachmittag tat Gustav Härwandter den Mund auf, vielleicht, weil er sich als ehemaliger Wehrwirtschaftsführer getroffen fühlte: Wir sollten vorschlagen daß der Minister zur nächsten Sitzung kommt.

Härwandter wußte nicht, daß Hoff schon in seinem Zimmer saß und dem Minister telefonisch Bericht erstattete. Dieser Bericht trug dazu bei, daß der Geheimdienst bald darauf beauftragt wurde, Brusters, Schmitts und Nakonskis Auslandsbeziehungen und Privatleben zu überwachen, sie erschienen als unsichere Kantonisten. Der Geheimdienst bediente sich, als es soweit war, auch Rosemaries, aber Bruster bezahlte ihr mehr.

Das ist ein guter Vorschlag, sagte Hartog, ich habe den Eindruck, dieser Hoff glaubt, wir wollten nicht. Da glaubt er richtig, sagte Bruster so leise, daß es nur Nakonski hören konnte. Nun sei mal friedlich, erwiderte dieser.

Sie standen vor dem Lift, der hinter dem Mattglas der Tür nach oben vorbeizog, eine Kiste voll Licht. Gehen wir zu Fuß, sagte Schmitt. Und wohin? fragte Killenschiff.

Ich gehe essen, meinte Schmitt, ins Chinesische, wer kommt mit? Es zeigte sich, daß nur Gernstorff ihn begleiten wollte. Und Sie? fragte er Hartog.

Freunde, rief Nakonski und blieb auf der Treppe stehen, hob ein wenig die Arme, die Handflächen nach außen kehrend, Freunde, das Leben ist lebenswert. Ich höre die Nachtigall trapsen, sagte Killenschiff, Sie alter Sünder! Wir hören sie, sagte Schmitt, aber ich gehe doch essen. Hartog schüttelte den Kopf. Nein, sagte er, mir ist es zu früh, ich will noch ein bißchen an die Luft. Luft in Frankfurt? meinte Nakonski, da müssen Sie erst mal zwanzig Ka-Em fahren; also, was ist nun, wer kommt mit? Du doch bestimmt? Heute nicht, sagte Bruster und warf einen Blick auf seine Uhr, ich habe eine Verabredung. Na, so was, sagte Nakonski. Mit ihm kam nur Härwandter. Sie gingen in die Halle und nahmen Portier Kleie auf die Seite.

Hartog verließ als erster das Hotel. Es war schon dunkel draußen. Der Parkplatzwächter hielt ihm den Schlag auf und schloß ihn mit sanfter Bestimmtheit. Hartog, häufiger Gast im Palasthotel, hatte sich angewöhnt, dem Mann für dieses behutsame Türenschließen eine Mark zu geben. Jegliche Meisterschaft macht sich bezahlt, und Hartog haßte Türenknallen.

Die kleine rot-weiß gestrichene Schranke, die die Ausfahrt auf die Straße versperrte, war geöffnet. Hartog wollte gerade Gas geben, als ihn eine Frauensperson, die plötzlich vor seinen Scheinwerfern stand, zwang, hart zu bremsen.

Das Verdeck seines Wagens war zurückgeschlagen. Die Frau kam um den Wagen herum, öffnete die Tür, stieg ein und schlug sie wieder zu.

Sachte, sagte Hartog. Er blickte das Mädchen an. Soviel er sah, war es jung und blond. Es saß da, steckte die Hände in die Taschen seines Regenmantels und schaute geradeaus durch die schräge Scheibe.

Und? fragte Hartog.

Das Mädchen wendete ihm einen Augenblick ihr Gesicht zu, häßlich war es nicht, dann schaute es wieder an ihm vorbei.

Was wollen Sie? fragte Hartog ungeduldig. Hinter ihm forderte ein anderes Fahrzeug mit der Lichthupe Durchfahrt. Er bog in die Straße ein und hielt wieder. Also, was soll das? wiederholte er.

Sie sind aber ulkig, sagte das Mädchen. Es streifte eine weiße Handtasche vom Arm und fing an, darin zu kramen. Es brachte ein verknittertes Papier zum Vorschein. Da, sagte es.

Hartog nahm das Papier, schaltete das Kartenlicht am Armaturenbrett ein und las die Nachricht. Der Zettel verriet ihm nichts. Von Brusters Handschrift kannte er nur den Namenszug.

Das ist nicht von mir, sagte er.

Wieso denn nicht – beescher SL …

Es gibt viele beige SL; als ich heute hier parkte, sah ich mindestens drei.

Pause.

Mir ist es gleich, sagte das Mädchen dann.

Aber mir nicht, erwiderte er.

Pause.

Was hatten Sie denn vor? fragte die Person.

Ich will noch an die Luft, sagte Hartog.

Das Mädchen kicherte. Es wiederholte fast Nakonskis Worte: In Frankfurt und am Abend? Da müssen Sie aber weit fahren. Sie sind ja ulkig.

Sagen Sie nicht immer ulkig, sagte Hartog.

Das Mädchen starrte ihn verwundert an. Dieser Blick war wie der einer Negerin, die zum erstenmal über der Lichtung ihres Krals ein Flugzeug auftauchen sieht. Die abgrundtiefe Verständnislosigkeit dieses Blickes veranlaßte Hartog, die Handbremse zu öffnen. Dann kommen Sie mal mit, sagte er.

Die Hoteltür, die Bruster kurz nach zwanzig Uhr aus dem Hotel hinausgedreht hatte, drehte ihn eine halbe Stunde später wieder herein. Er war wütend darüber, daß das Mädchen aus dem Hof ihn versetzt hatte. Er ging quer durch die Halle, in der noch Nakonski und Härwandter saßen und der Girls warteten, die da kommen sollten. Nakonski rief ihn an. Was ist denn, Alfons, ich dachte, du seist verabredet? Ich war es, sagte Bruster, und ihr? Wir sind es, jedenfalls behauptet das Kleie. Auf den ist Verlaß, sagte Bruster und begab sich zum Portier.

Haben Sie noch Karten? fragte Bruster.

Gewiß doch, Herr Bruster, ging Herr Kleie auf den Scherz ein, die Vorstellung beginnt jederzeit, aber ich fürchte, es wird nicht Premiere sein.

Hab ich auch nicht erwartet, sagte Bruster, oder treten in Ihrem Theater auch Debutantinnen auf?

Es ist nicht mein Theater, Herr Generaldirektor, es ist nur Kundendienst, und was soll es sein?

Mit diesen Worten zog er ein schwarz gebundenes Buch mit ABC-Register aus seiner Schublade.

Teuer?

Was nennen Sie jetzt teuer? Steigen die Preise?

Wie sollten sie nicht, alles steigt.

Haha, lachte Bruster. Gerade trat ein Boy auf Nakonski zu und richtete ihm etwas aus. Die beiden Herren erhoben sich und schritten dem Ausgang zu.

Sie geboten zusammen über sechstausendvierhundert Arbeiter, sie waren die Kleinen im Isoliermattenkartell, aber für die Mädchen, zu denen sie jetzt gingen, waren sie aus der obersten Schublade des Reichtums.

Hundertfünfzig, sagte Kleie.

Hundertfünfzig? – das sollte sich machen lassen.

Jetzt handelt es sich um den Typ, sagte Kleie.

Blond, sagte Bruster, blond, schlank – und sachlich.

Kleie blickte auf. Sachlich? sagte er, das habe ich noch nie in einer Heiratsanzeige gelesen.

Wie? rief Bruster amüsiert.

Verzeihung, sagte der Chefportier des Palasthotels, – auch er hatte es in zehn Jahren zu zwei Häusern, die er vermietete, und zu einer Wohnung, die er bewohnte, gebracht –, ich meine nur, sachlich, das ist gut. Stellen Sie sich vor, Herr Generaldirektor, Sie schlagen am Sonntag beim Frühstück noch mal die Wochenendausgabe der Eff-A-Zett auf und kommen zu den Heiratsanzeigen, sind ja genug drin, eine größer als die andere, ganz klotzige Dinger dabei, wenn da nun stehen würde, liebevoller Charakter, sonniges Wesen, musikalisch, gute Kochkenntnisse, im Bett sachlich – das wär doch mal was. Möchte wetten, das Inserat hätte Erfolg. Aber das hat noch keine geschrieben und noch keiner verlangt. Dabei, Sie haben recht, ist es doch mindestens so wichtig wie das Kochen –

Sie haben Ihren philosophischen Tag, Kleie. Nun schauen Sie mal nach, was noch da ist.

Noch genug, sagte Kleie, heute ist hier nichts Besonderes los. Morgen wär’s anders, große Tagung, da ist immer ganz schön was gefällig. Also, wenn Sie sich vielleicht noch ein paar Minuten in die Bar setzen wollten, ich telefonier mal.

Und er wählte eine Nummer.

Hartog war mit dem Mädchen, dessen Bekanntschaft er dem Typ und der Farbe seines Wagens verdankte, losgefahren, ein Stück flußaufwärts, aber die Stadt hörte nicht auf, er hielt irgendwo, sie stiegen aus, die Luft war immer noch drückend, und das Wasser, dessen Strömung nicht zu bemerken war, stand wie schmutziges Öl zwischen seinen steinernen Fassungen. Das Mädchen hatte den Verstand, nichts zu reden; befragt, antwortete es, es heiße Rosemarie. Hartog wurde innerlich klebrig vor Mißmut. Sie waren noch keine dreihundert Meter gegangen, da machte er schroff kehrt.

Fahren wir wieder, sagte er.

Da haben Sie Ihre Luft, sagte Rosemarie.

Sie stiegen ein und fuhren in die Stadt zurück über die nächste Brücke. Dazu aufgefordert, lotste Rosemarie den SL vor eine Bar mit Programm, die ziemlich weit draußen lag. Rosemarie sagte: da war ich einmal.

Hartog war ohne Mantel, die Garderobiere hing den billigen Regenmantel Rosemaries zwischen zwei verspätete Pelze. Allmählich ging Hartog auf, was Bruster aus der Entfernung auf den ersten Blick gesehen hatte: die Person war schön gewachsen, sie sah aus, als sei sie aus zahlreichen großen und kleinen Halbkugeln zusammengesetzt, es war alles rund an ihr, auch Stirn, Nase, Mund und Kinn, und sogar die Augen waren auf eine besondere Art rund, Rock und Pullover verdeutlichten noch, was ohnehin deutlich genug war. Indes, üppig war die Figur nicht, sie hatte Kontur.

Rosemarie bekam gut zu essen und zu trinken, aber sie fühlte sich nicht behaglich. Von dem Augenblick an, in dem Hartog gesagt hatte: Sagen Sie nicht immer ulkig, hatte sie ihre Unbefangenheit verloren. Ihre einzige Sicherheit, die Direktheit der Huren, war dahin. Dieser Mann machte mit ihr Konversation, wenn er überhaupt etwas sagte, er benahm sich, als wäre sie eine Dame, und sie wußte nicht ein noch aus. Tanzen wollte er offenbar auch nicht. Und das Programm begann erst später. Auf dem Tisch lag ein Prospekt des Unternehmens, vielleicht erwartete die Direktion, daß die Gäste ihn mitnehmen und an Bekannte weitergeben würden. Auf dem Umschlag hob eine Schlafzimmeraugenfrau ein Sektglas einem Brunnenbuberl entgegen, das sein Wässerlein in das Glas laufen ließ. Das Original dieses Kunstwerkes stand auf der Bar und füllte die Wanne, in der man die Gläser wäscht.

Was Rosemarie zu diesem Bild sagen wollte, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen, war auf ›Sie‹ unsagbar. Sie rauchten, sie rauchten wenigstens, Hartogs Etui und Feuerzeug lagen auf dem Tisch, Rosemarie nahm sie und spielte damit. Sie öffnete das Etui und las die Widmung: 24.3.1951 Adelheid. Hat er da erst geheiratet? dachte sie.

Ist das aus Gold? fragte sie.

Hartog nickte. Sie wog beide Gegenstände in der Hand.

Allerhand schwer, sagte sie, was kostet das zusammen?

Ich weiß es nicht, sagte Hartog.

Da war wieder dieser Flugzeug-Aufblick der Negerin.

Wissen Sie es wirklich nicht? fragte sie.

Nein, sagte er, es interessiert mich nicht, was solche Sachen kosten.

Sie sind aber – sagte sie und verschluckte das Wort ulkig. Andere Männer fragen immer sofort, was es kostet.

Was? fragte er.

Das hätte nun der Anfang des Spieles sein können, auf das Rosemarie wartete, aber Hartog bemerkte gar nicht, wohin die Frage zielen konnte.

Alles, alles, sagte Rosemarie. Sie reden immer von Preisen, Sie nicht?

Im Geschäft muß ich mich um Preise kümmern, sagte Hartog, aber privat nicht.

Jetzt sind Sie privat?

Hartog blickte auf. Hm, sagte er und lächelte ein wenig. Sie ist doch eigentlich ganz hübsch, dachte er. Er hatte Adelheid zweimal betrogen, einmal im Krieg, in Frankreich, das dauerte zwei Wochen, und einmal, das war erst ein Jahr her und hatte länger gedauert. Der 24. März 1951 war ihr zehnjähriger Hochzeitstag gewesen. Die Französin und Alice v. Nevend, eine Schulfreundin seiner Frau, verheiratet, aber gelangweilt, hatten sich in ihn verliebt, bevor sie mit ihm ein Verhältnis begannen. Und früher? Nein, eine Rosemarie war nicht dabei gewesen. Selbst jetzt, als sich seine Laune etwas besserte und er anfing, von dem Mädchen Notiz zu nehmen, dachte er nicht daran, sich mit ihm einzulassen. Er war noch entschlossen, es abzusetzen, sobald sie die Bar verlassen hatten.

Als sie gegessen hatten, fing das Programm an. Ein paar Mädchen wedelten mit den Beinen, und schließlich zog sich eines von ihnen aus. Es tat es unter Assistenz einiger Herren aus dem Publikum. Es bot auch Hartog die Chance, den Knopf eines Strumpfhalters zu lösen; er tat es, um sich nicht lächerlich zu machen, aber das Mädchen sagte: Nur Mut, und damit hatte er sich doch blamiert. Wenn Rosemarie nicht einen für ihren Broterwerb nützlichen Instinkt für homosexuelle Männer gehabt hätte, so wäre jetzt der Verdacht in ihr entstanden, bei diesem Mann mit seinem goldenen Etui, seinem goldenen Feuerzeug und seinem Sportwagen stimme es nicht. Sie hatte nur noch eineinhalb Jahre zu leben, und während dieser eineinhalb Jahre dachte sie manchmal daran, wie Hartogs Hände versucht hatten, das schwarze Strumpfband des Barmädchens aufzumachen, ohne seine nackte Haut zu berühren. Denn diese Bewegung war für sie der Anlaß geworden, den Mann anders zur Kenntnis zu nehmen denn nur als Kundschaft für diese Nacht. Aber das begriff sie erst später.

Dem Mädchen, das sich auf der gläsernen, sich langsam drehenden Scheibe auszog, auf der man tanzte, war Koketterie bei seinem Tun fremd. Es verschwand nicht, als es nackt war, und das Licht ging nicht aus, sondern wurde nur dunkelrot. Und das Mädchen, blond überall, mit gewaltigen Brüsten, stand auf der Glasscheibe, die sich drehte, ergriff eines der schwarzen Strumpfbänder, das es vom Gürtel gelöst hatte, und benützte es, während die Kapelle aussetzte, zu einer unüberbietbar ordinären Geste, und das Licht veränderte sich und zuckte in farbigen Blitzen. Als das Mädchen verschwunden war, die Kapelle von neuem begonnen hatte, und Hartog, der Rosemarie während der Darbietung den Rücken zugewendet hatte, sich ihr wieder zukehrte, sah sie, daß er einen anderen Blick hatte. Er bemerkte sie endlich. Gehen wir, sagte er, und er meinte, was er sagte, nichts anderes. Aber sie antwortete: Wohin denn? In deinem feinen Hotel geht’s wohl nicht? Und bei mir – lieber nicht.

Sie hatte ihre Sicherheit zurückgewonnen, und obwohl er nicht antwortete, wußte sie, daß er die Nacht mit ihr verbringen würde. Er sah gut aus, er gefiel ihr, und die drei Stunden, seitdem sie in sein Auto gestiegen war, in denen er so unangreifbar erschienen war, sie hatten in ihr eine Begierde entzündet, in deren Genuß seit langem bei ihr kein Mann gekommen war.

Als sie auf die Straße traten, regnete es ein wenig. Er hatte schon zuvor in Erwartung des Regens das Wagendach geschlossen. Sie fuhren in die Innenstadt zurück. Wortlos und ohne Zeit zu verlieren, ergriff Rosemarie die Initiative, wie es ihr Gewerbe so mit sich bringt. Er ließ es geschehen. Ja? fragte sie. Ja, sagte er. Du warst so … da traut man sich gar nicht, sagte sie. Wirklich? sagte er, und dachte: Warum muß erst dieses Straßenmädchen kommen? Er fuhr, er gab Gas, er nahm Gas weg, er kuppelte aus, er kuppelte ein, er bremste, er reagierte mechanisch auf die roten, gelben und grünen Lampen an den Kreuzungen, er fuhr durch Frankfurt, zwischen ihm und der Welt ringsum war nur ein bißchen Glas, er dirigierte die mächtige Maschine, tat eine sachliche Arbeit, wenn man Chauffieren Arbeit nennen kann, schmiegte sich in die Lederpolster des Sitzes und war ganz und gar mit sich allein. Zugleich aber durchrannen ihn jene Gefühle, die er sonst nur in Verbindung mit einer äußersten Zweisamkeit, einer anspruchsvollen Intimität kennengelernt, Gefühle, die er noch niemals so frei, so intensiv, so absolut und abgezogen von der Seele empfunden hatte. Von faire l’amour war nur das faire übriggeblieben. Der Wagen trug sie fast lautlos und behutsam durch die nächtliche Stadt, die noch voll bunter Lichter war wie ein Jahrmarkt, und noch belebt.

Er fuhr zur Autobahn hinaus, weil er die Sensation genießen wollte, den Wagen auszufahren und zugleich den Empfindungen nachzugeben, die sie in ihm weckte.

Als der Motor anzog, hob sie den Kopf. Was ist? fragte sie. Nichts, sagte er.

Die Autobahn war fast leer, er schaltete das große Licht ein und raste dahin. Der Regen hatte aufgehört. Für einen Augenblick bremste er ab und drückte auf einen Knopf. Das Dach öffnete sich. Er drehte die Seitenscheibe herunter. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er die Windschutzscheibe umgelegt. Er fuhr, als gälte es, ein Rennen zu gewinnen; er lenkte mit einer Hand, mit der linken, während die rechte in ihren Haaren spielte. Mach mir nicht die Frisur kaputt, sagte sie.

Er hatte die südliche Route eingeschlagen. Kurz bevor sie die Abzweigung nach Heidelberg erreichten, war sie selbst wie von Sinnen. Er fuhr auf das Bankett hinaus und hielt an. Sie verharrte in ihrer Stellung, den Kopf auf seinen Knien und regte sich nicht. Auch er bewegte sich nicht. Stille war plötzlich um sie. Nach einer Weile zündete er sich eine Zigarette an. Sie drehte sich ein wenig und sagte: Mir auch. Er schob ihr das Mundstück der Zigarette zwischen die Lippen. Während sie den Rauch einsaugte, spürte er den Druck ihres Mundes gegen seine Finger. So rauchte sie die Zigarette zu Ende.

Sie blieben die Nacht in Heidelberg. In ihrem Badezimmer lag auf dem Rand der eingebauten Wanne aus schwarzen Kacheln eine kleine gelbe Tube.

Was ist das? fragte Rosemarie.

Schaum fürs Bad, sagte Hartog. Sie müssen den Inhalt in die leere Wanne drücken und dann mit der Brause darüberspülen – so schäumt es am besten. Er ging ins Zimmer zurück, um sich auszuziehen. Als er ins Bad zurückkam, war sie ebenfalls entkleidet. Sie stand über die Wanne gebeugt und spielte mit dem Schaum. So sah er sie zum erstenmal nackt, und sie war vollkommen gewachsen.

Komm, sagte sie.

Die Wanne war groß genug für beide. Sie saßen, unter der Schaumdecke verborgen, einander gegenüber, und da bekam sie einen Lachanfall.

Was ist denn? fragte er.

Da sitzen wir zusammen in der Badewanne und du sagst Sie zu mir, rief sie, und fuhr fort zu lachen.

Das verstehst du nicht, sagte er, je fremder du mir bleibst, desto lieber bist du mir.

Du bist aber wirklich ulkig, sagte sie.

Erst gegen elf Uhr am nächsten Morgen betrat er wieder sein Frankfurter Hotel. Herr Kleie war noch im Dienst, oder wieder. Ihre Frau Schwester ist gestern abend noch angekommen, sagte er, Sie möchten sich doch bitte gleich melden.

Komm herauf, sagte Marga am Telefon, ich liege zwar noch im Bett, aber du kannst mit mir frühstücken. Er ging in sein Zimmer, rasierte sich, wusch sich die Hände mit Pour un homme, und roch gut, als er in Margas Zimmer trat.

Ich dachte nicht … sagte er, küßte ihr die Hand und ließ sich auf der Bettkante nieder. … mich hier zu sehen, vollendete sie den Satz. Ich hatte eigentlich auch gar nicht die Absicht, hereinzufahren, aber ich brauche einen neuen Sattel, in drei Wochen reitet der Club in Arnoldsheim. Ich wußte nicht, daß ich dich treffen würde. Na, ich sah dich ja gestern abend auch nicht.

Ich … sagte er.

Ja, sagte sie. Man sieht es. Willst du Tee?

Das Frühstück war über ihr Bett verstreut. Das Bett war rund, ein Nest. Sie sah ihrem Bruder ähnlich, aber sie hatte mehr Rasse. Die einzige Schwester und ihm nahe. Ihre Ehe war dahin, aber sie trauerte ihr nicht nach. Der ehemalige Rennreiter Horst v. Rahn war nur noch charmant gewesen, als er zu alt geworden war, Rennen zu reiten. Er war jetzt Generalvertreter der Hartogschen Werke in Belgien; versorgt und verbraucht. Sie war auf Gersau geblieben, das ererbte Gut gedieh, sie hatte keinen Rennstall, aber Pferde. Wenn Frauen nicht nur sonntags über eine Wiese hoppeln, sondern wirklich reiten, sieht man es ihnen an. Sie halten meistens nichts von den Männern, mit denen sie sich einlassen. Aber sie liebte den Bruder.

Wie oft bist du eigentlich jetzt in Frankfurt? fragte sie.

So alle drei bis vier Wochen. Warum fragst du?

Aus purer Sehnsucht. Du machst dich rar. Nach Gersau kommst du nie. Da könnten wir uns hier hin und wieder sehen. Ich kann mich ja nach dir richten.

Ja, sagte er.

Soviel Begeisterung, sagte sie und fuhr mit der Spitze ihres kleinen Fingers eine Linie in seinem Gesicht nach, von der Nase um den Mund zum Kinn. Mach mal Pause …

Ich möchte schon, sagte er.

Und tust es nicht. Das ist doch kein Leben. Der Betrieb läuft glänzend, und du machst dich kaputt.

Eben, sagte er. Er läuft so glänzend, daß er innerlich zittert. Wozu hast du denn einen Rasierapparat …?

Er nahm ihn vom Nachttisch.

Mein Gott, sagte sie, man braucht ihn.

Ja, sagte er, das ist so, siehst du, er steht auf 220 Volt, und wenn ich ihn einstecke, läuft er ganz normal. Aber wenn ich ihn jetzt auf 110 schalte …

Er tat es. Der kleine Motor im Innern der weißen Kapsel raste los.

Nicht! sagte sie.

Er schaltete ab. Das hält er aus, sagte er, aber nicht lange. Dann brennt der Motor durch. Aus. Und so laufen unsere Fabriken.

Schöne Aussichten, sagte sie. Aber besser sie brennen durch als du.

Ich muß aufpassen, daß nichts passiert. Zehn Jahre hab ich angeheizt, und jetzt bremse ich. Das ist viel mühsamer. Aber da ist der neue Automat, den wir bei der DERLAG aufgestellt haben. Er bremst von selbst.

Sie legte sich zurück, es war sehr gemütlich.

Er geht nicht, sagte er. Wenn er gehen würde, würde er soviel leisten wie bisher die vierhundert Arbeiter in Halle 9. Aber er geht nicht. Er spuckt Feuer, er hustet, es kracht und rumort in ihm – einfach herrlich.

Marga lachte.

Ja, sagte er, es läuft mal etwas nicht glatt. Eine Maschine!

Nur die Maschine? fragte sie.

Er schenkte sich eine zweite Tasse ein. Du bist zu scharfsinnig, sagte er.

Du brauchst nichts zu erzählen, wenn du nicht willst, entgegnete sie, aber wenn du willst – du weißt, der Baron hat mich gelehrt zu schweigen, indem er lauter Sachen tat, über die man nicht reden konnte.

Sie nannte ihren geschiedenen Mann immer den Baron.

Ich auch, sagte Hartog.

Dann laß es, sagte sie. Sie war Konrad gegenüber ganz ohne Empfindlichkeit.

Er stand auf. Ein Film-Bett, sagte er, aber es steht dir.

Du siehst wunderbar aus.

Bestechung gilt nicht, sagte sie. Also, was ist denn …?

Du wärmst doch nicht etwa diese Geschichte mit Alice auf? Das tu Adelheid nicht an. Sie hat es einmal geschluckt, ihr habt euch auseinander- und wieder zusammengeredet, genug Alice!

Das ist es nicht, sagte er.

Also eine neue Dame?

Keine Dame. Das äußerste Gegenteil.

Er machte Andeutungen und mehr als das.

Das paßt gar nicht zu dir, sagte sie.

Ich dachte es auch. Aber es paßt …

Setz dich mal wieder hin, sagte sie. Der Erzherzog Johann hatte eine Geliebte, und niemand verstand, warum er sie länger als eine Nacht hatte. Aber er hatte sie. Schließlich fragte ihn der alte Schwarzenberg, Kaiserliche Hoheit, fragte er, was finden Sie nur an der Person?

Falsch, sagte er, der Schwarzenberg hat bestimmt gesagt: Was findest du nur an der Person, Kaiserliche Hoheit. Er war immerhin Feldmarschall, der Schwarzenberg, und der Johann war zwar Kaiserliche Hoheit, aber nur Brigadier.

Du bist gemein, sagte sie, du bringst mich um die Pointe. Xaver, sagte der Erzherzog, das verstehn Sie nicht, die Person ist so herrlich ordinär.

Und was hat er mit ihr gemacht?

Na hör mal, sagte sie, ich war nicht dabei.

Ich meine, wo hat er sie aufgehoben – dazwischen. Sie wird ja nicht in Schönbrunn gewohnt haben. Er muß doch dafür gesorgt haben, daß sie versorgt war. So eine treibt’s doch sonst mit allen …

Hartog mietete Rosemarie eine Wohnung. Ein Zimmer, ein Bad und eine kleine Küche. In einer kleinen Straße draußen beim Dornbusch, das ist ein Stadtteil von Frankfurt. Er gab ihr Geld, weil die Vorstellung, die Wohnung selber einrichten zu dürfen, das Mädchen in Entzücken versetzte. Beim ersten Besuch in der fertigen Wohnung sah Hartog sofort, daß er einen Fehler gemacht hatte. Er hätte die Einrichtung einer Firma überlassen müssen. Der runde Tisch vor der Couch zeigte Rohrgeflecht unter einer Glasplatte. Blumentöpfe standen auf einer dreistöckigen Etagere. Der Teppich hatte Muster, die Vorhänge hatten Muster, und Rosemaries Morgenmantel hatte ein anderes Muster. Auch die Seitenteile der Couch waren geflochten.

Sie führte ihn stolz herum; im Bad wenigstens gab es kein Rohrgeflecht und keine Bilder.

Sie war selig, schmiegsam und dankbar. Sie hatte das Große Los gezogen.

Hartog hätte tausend Mark auf den runden Tisch legen sollen, auf die durchbrochene Decke über der Glasplatte, den Hut nehmen und gehen. Aber dafür war er zu gut erzogen und zu schwach. Er blieb. Er hoffte auf das Bett. Ihr entfesselter Kleinbürgerinstinkt veränderte sie sogar dort. Sie wurde neckisch. Er wurde ihrer Gefühlspose nicht Herr, er setzte sich nicht durch, es wurde qualvoll. Sie fand eine Gelegenheit zu sagen: Magst du mich?

Da hatte er einen männlichen Augenblick. Er sagte: Nein. Aber sie drückte ihn an sich und nahm es für ein Ja. Sie wußte auf den Pfennig genau, was die Wohnung und ihre Einrichtung gekostet hatten, und was er ihr sonst gekauft hatte: alles nämlich vom Badeschwamm bis zum Radioapparat. Sie konnte sich nicht vorstellen, daß dies alles ein dummer Irrtum war, sein Irrtum, und daß er nichts wollte, als wieder auf der Autobahn sein und diese entfremdete Lust wieder fühlen, geweckt von den exakten Techniken eines Mädchens, das sich plötzlich aus der Nacht gelöst und in sein Auto gesetzt hatte.

Als sie ins Badezimmer gingen, wurde es besser. Dort war ein klares hartes Licht, das Glaszeug, der Spiegel, die Kacheln, die Wanne, das Becken hatten eine zuverlässige Oberfläche und eine leidliche Form, und das Mädchen hatte das Gefühl, die Liebesstunde sei nun vorbei, und sie wurde wieder, was sie war, eine Hure, bar jeder falschen und jeder echten Scham. Hartog, eben noch des Mißmuts voll und nach der Entspannung an den Rand des Ekels gelangt, bekam jenen Blick, mit dem er sie angeschaut hatte nach der Entkleidungsszene. Sie war erstaunt, und was sie dachte, läßt sich am besten mit dem Wort: Donnerwetter! ausdrücken. Er nahm sie nun ohne Federlesens noch einmal auf dem dunkelblauen Bodenbelag, den sie am Nachmittag gebohnert hatte, und nur ihre Schultern lagen auf einer rosafarbenen Matte aus Schaumgummi.

Dann zog er sich an und ging fort. Sie fragte nicht, wann er wiederkomme, sie wagte es nicht, und war verwirrt. Wenn er sie beim Abschied angesehen hätte, würde er ihren lauernden Blick bemerkt haben. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihn wiedersähe, aber sie konnte sich auch nicht vorstellen, daß er dies alles im Stich ließe für nichts und wieder nichts. Dabei dachte sie nicht an sich, sondern an die Einrichtung für 7385 Mark und 60 Pfennig. Ohne Miete und Baukostenzuschuß. Sie hatte noch den redlichen Hurensinn, der das eigene Ich nicht rechnet.

Er nahm sich ein Zimmer im Palasthotel, sein Zimmer, ihm von Kleie zugewiesen, das gewohnte stets, und kam wieder. Er lernte mit der Wohnung und ihrer Bewohnerin fertig zu werden. Diese eine Erfahrung, dieses erste Couch-Volksfest hatte ihn belehrt, daß er hier nicht sein durfte, wie er war: ein gebildeter, kluger Mann von guten Manieren, von einer natürlichen Ritterlichkeit gegen Frauen, der eine fatale Fähigkeit hatte, Liebe zu provozieren, ohne lieben zu können, und diesen Mangel durch einen immer gut inszenierten Minnedienst auszugleichen versuchte. An diesem Konrad Hartog, reich dazu, dessen Geld sich bei Rosemarie in billigstes Neu-Barock verwandelt hatte, entzündeten sich ihre bürgerlichen Träume, und sie präsentierte sich ihm so, wie sie glaubte, es diesem Herrn schuldig zu sein. Und nicht nur das: auch so, wie sie sich eine Rosemarie im Glück vorstellte. Um ihre Anbiederung nicht noch einmal erleben zu müssen, trug er hinfort eine Art zur Schau, die gar nicht die seine war; er behandelte sie mit kalter Gier, sprach Worte aus, die er niemals zuvor benützt hatte und von denen er sich fragte, woher er sie nahm, und erfand listige Vorwände, um die Vereinigung und die Spiele in allen möglichen Situationen und Varianten casanovahaft zu vollziehen, nur nicht dort und so, wie es diese Wohnung und ihre Besitzerin erwarteten.