9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

«Eine packende Geschichte über Freundschaft und Liebe.» WAZ Marc und Roy waren einmal beste Freunde. Bis sie sich in dieselbe Frau verliebten. Jahre später muss Marc zurück nach München, zu Roys Beerdigung. Er blickt zurück auf sein halbes Leben, Freundschaften, Lieben. München, Achtzigerjahre: Marc wächst in der Doppelhaussiedlung auf. Er will ausbrechen, Schauspieler werden, die Welt erobern. Die liegt seinem Freund, dem Industriellensohn Roy – eigentlich Robert –, schon zu Füßen. Die beiden träumen und hoffen, wachsen aneinander, aber auch hinein in eine Glamourwelt, die sich in der Edeldisco «Roxy» trifft. Sie feiern das Dasein. Sie lernen die umwerfende Carolin kennen, die alles verändert. Und sie merken: die Linien zwischen Freundschaft und Rivalität sind manchmal dünn. Packend und zugleich mit großer Leichtigkeit erzählt der Schauspieler Johann von Bülow in seinem vom Leben inspirierten Roman von Schicksal und Zufall, von Jugend und Freundschaft, vom luxuriösen Unglück des Reichtums und der Wucht echter Entscheidungen – kurz: davon, was wirklich zählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

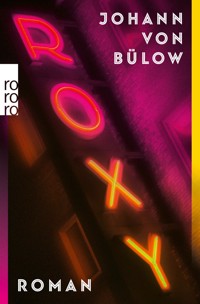

Johann von Bülow

Roxy

Roman

Über dieses Buch

Marc Berger muss nach München. Zur Beerdigung seines einst besten Freundes. Dabei hatte Roy buchstäblich alle Möglichkeiten der Welt. Damals. Marc blickt zurück auf sein halbes Leben, Freundschaften, Lieben. München, Achtzigerjahre: Marc wächst in der Doppelhaussiedlung auf. Er will ausbrechen, Schauspieler werden, die Welt erobern. Die liegt seinem Freund, dem Industriellensohn Roy – eigentlich Robert –, schon zu Füßen. Die beiden träumen und hoffen, wachsen aneinander, aber auch hinein in eine Glamourwelt, die sich in der Edeldisco «Roxy» trifft. Sie feiern das Dasein. Aber die Linien zwischen Freundschaft und Rivalität sind manchmal dünn. Sie lernen die umwerfende Carolin kennen, die alles verändert.

Packend und zugleich mit großer Leichtigkeit erzählt Johann von Bülow in diesem starken, vom Leben inspirierten Roman von Schicksal und Zufall, von den Wegen, die man geht, vom luxuriösen Unglück des Reichtums und der Wucht echter Entscheidungen – kurz: davon, was wirklich zählt.

Vita

Johann von Bülow, geboren 1972 in München, zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern seiner Generation. Nach einem Studium an der Otto-Falckenberg-Schule spielte er an wichtigen Theatern wie dem Schauspielhaus Bochum; darüber hinaus ist er in zahlreichen deutschen und internationalen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen und arbeitet mit Regisseuren wie Oliver Hirschbiegel und François Ozon. «Roxy» ist sein erster Roman.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Nikita Gavrilovs / NG Media

ISBN 978-3-644-01409-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

I took her to a supermarket

I don’t know why

But I had to start it somewhere

So it started there

I said pretend you’ve got no money

She just laughed and said

Oh you’re so funny

I said; yeah

I can’t see anyone else smiling in here.

Pulp, «Common People»

Eins

Freundschaft ist etwas Seltsames. Man kann sie sich nicht erarbeiten, hat keinen Anspruch darauf. Sie wird einem geschenkt. Man jagt gemeinsam durchs Leben. Dicht an dicht durch dick und dünn. Manchmal verirrt sich einer. Biegt ab vom gemeinsamen Pfad. Verliert sich. Und am Ende, nach dem Irrlauf, ist doch alles wieder so wie am ersten Tag.

Marc warf die halb gerauchte Zigarette aus dem Fenster des Mietwagens, schloss den Spalt, durch den eben noch ohrenbetäubender Lärm hereingedrungen war, und blickte auf die nasse Straße vor sich. Noch etwa vierhundert Kilometer bis München. Jetzt hatte er es schon mal bis Halle geschafft. Halle war wichtig. Sobald man an Halle vorbei war, lag Berlin ein gutes Stück hinter einem.

Er widerstand dem Drang, rauszufahren und bei McDonald’s einen Stopp einzulegen. Um ihn herum eine einzige Suppe aus Nebel und Nass. Er dachte daran, wie er vor vielen Jahren zusammen mit Roy bei strömendem Regen in die entgegengesetzte Richtung gefahren war. Im blauen Saab 900. Seinem ersten eigenen Auto. Petrolblau metallic, kein Cabrio, aber mit Schiebedach. Der hatte noch einen Aschenbecher vorne in der Mitte. Raucherpaket heißt das heute. Wenn man den Zigarettenanzünder hineindrückte, sprang der nach kurzer Zeit mit einem mechanischen Klack wieder zurück, und ein rot glühender Draht spendete Feuer.

Als Kind hatte seine Mutter ihm auf seine Frage, wofür man diesen Stift denn benutzen solle, geantwortet: «Im Auto darf man kein Streichholz anzünden, das ist gefährlich.» Er fand das seltsam. Gefährlich war doch eher, dass man sich die Finger an dem heißen Ding verbrennen konnte und es eventuell bei hundertachtzig Sachen in den Fußraum fallen ließ. Und dass dann der Wagen in Brand geriet. Oder der Sitz ein Brandloch bekam, oder die Hose, oder, noch viel schlimmer, man selbst, je nachdem, wo das Ding hinfiel.

Marcs Großmutter war mit ihrer sehr kleinen Tochter nach dem Krieg in München gelandet und bei entfernten Verwandten untergekommen. Ihr Mann war gefallen, und nun stand sie allein da, eine junge Frau mit einem Baby und ohne einen Pfennig in der Tasche. Das wenige, was sie auf der Flucht Richtung Westen aus einem Ort, der längst einen polnischen Namen hat, mitnehmen konnte, hatten die Russen ihr abgeknöpft, als sie in den letzten Kriegstagen von der Roten Armee eingeholt wurden, kurz bevor sie über Umwege doch noch amerikanisch kontrolliertes Gebiet erreichten. Vielleicht kam es daher, dass sich in seiner Familie alle über alles Mögliche Sorgen machten.

Marcs Mutter war eine geborene Baronin von Messerstein. Ihr vollständiger Name lautete Irmela Margarethe Hedwig Adelheid, Baronin von Messerstein genannt zu Arnsberg. Nach der Heirat mit Marcs Vater hieß sie Berger. Irmela Berger. Die restlichen Vornamen ließ sie weg.

Sein Vater war Mitte der Sechzigerjahre aus Frankfurt nach München gekommen. Er war nicht gerade das, was man «praktisch veranlagt» nannte, er war ein nüchterner Kopfmensch und arbeitete beim Bundesnachrichtendienst.

Seine Großmama – Marc musste Großmama sagen, Oma fand sie ordinär – sah aus wie aus einem Heinz-Rühmann-Film. Sie war streng, dabei aber sehr elegant und schön, auch noch im Alter. Marianne Hoppe mit Betonfrisur. Sie besaß eine Trockenhaube für den Heimgebrauch.

Sie bestand darauf, mit «Baronin» angesprochen zu werden, aber der Spitzname, den Marcs Mutter ihr gab, war «Kronleuchter». Das hatte nichts mit der Trockenhaube zu tun, sondern mit ihrer Angst, erschlagen zu werden. Großmama saß in der Oper nämlich ungern im Parkett, und auf gar keinen Fall in der Mitte. Denn da hängt schließlich dieser große Kronleuchter.

Mit dem Rauchen hingegen hatte sie erstaunlicherweise kein Problem. Ihr Risikomanagement war schwer zu durchschauen. Als er klein war, erklärte sie Marc auf seine Frage, warum sie denn immerzu rauche: «Aus Gewohnheit und gegen den Hunger. Wir hatten so wenig zu essen, damals nach dem Krieg, da haben wir einfach gegen den Hunger geraucht.» Das klang nicht sehr logisch, weil sie ja auch immer noch weiter rauchte, als längst schon wieder genug zu essen auf dem Tisch stand, aber Marc spürte schon früh, dass man ihr mit Logik sowieso nicht beikam.

Auch der Mülleimer in ihrer Küche roch stets nach kaltem Rauch. An einem kühlen Sommermorgen, Marc war vielleicht sechs, als er bei ihr zu Besuch war, fegte ein Windstoß vom offenen Fenster die Asche aus dem Aschenbecher über den Frühstückstisch, sodass das hellgelbe Butterstück in der Schale aus weißem Porzellan schwarzgrau übersprenkelt war. Als Marc die dunklen Flöckchen mit den Fingern abzuwischen versuchte, gab sie ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. «Du sollst das Buttermesser benutzen, wie oft habe ich dir das schon gesagt.» Dann schabte sie die kontaminierten Stellen sorgfältig mit dem kleinen Messer ab und pustete die übrige Asche vom Tisch.

Sie rauchte Lord Extra aus einer goldenen Schachtel mit blauem Schriftzug, die sie lange Zeit aus einem bestimmten Tabakladen bezog, dem einzigen weit und breit, der die Sorte noch führte. Das Gold der Schachtel harmonierte wunderbar mit ihrer tadellosen silbernen Frisur. Auch mit den breiten, beigen Sesseln, in deren Samtbezug man Muster malen konnte, wenn man mit dem Finger gegen den Strich der Faser fuhr. Mit all den komischen alten Sachen, mit denen sie sich umgab, war es bei ihr immer ein wenig wie im Museum. Später wechselte die Marke das Design, und es gab Lord Extra nur noch in einer weißen Schachtel mit roter Schrift. Sie rauchte weiter, aber das neue Design passte nicht mehr so gut zu ihr.

Roy hat auch geraucht. Mehr als Marc. Damals haben sie ständig geraucht. Besonders gern haben sie vor dem Sportunterricht kurz vor acht noch hastig eine durchgezogen. Bevor der Sportlehrer kam, der diesen seltsamen Gang hatte. Als ob er sich bei jedem Schritt den Schuh vom Fuß schleudern wollte. Irgendeine Verletzung beim Ballspielen vor langer Zeit, er sprach nie darüber.

Sie traten die Kippen aus, sobald er das Gittertor zum Sportpark hinter der Schule aufschloss. Die Anlage gehörte zu einer Firma, die das riesige Areal mit Hallen, Tennisplätzen, Tartanbahn und allem Drum und Dran für ihre Mitarbeiter errichtet hatte. Als Freizeitangebot, gestiftet vom Firmenpatriarch für die dankbare Belegschaft. Später wurde der Park geschlossen, er brachte nix und kostete nur. Inzwischen steht auch das große Hochhaus dahinter, in dem Büros waren, seit Jahren leer. Das Unternehmen ist ausgezogen, der Sportpark verwildert. Und das Gelände ist heute mehr wert als jemals zuvor.

Auf dem riesigen Parkplatz neben dem Hochhaus hatten Marc und Roy früher Autofahren geübt, um Fahrstunden zu sparen. Mindestens zehn musste man für die Prüfung absolvieren, sie lieferten sich einen Wettbewerb, wer am wenigsten Stunden brauchte. An der Stelle des Parkplatzes stehen jetzt riesige Wohntürme, höher als das alte Bürohaus, das angeblich auch bald in Wohnungen umgewandelt werden soll.

Marc stellte die Sitzheizung eine Stufe höher. Draußen war November. Leichter Sprühregen ließ die Scheibenwischer in unregelmäßigem Rhythmus über die Windschutzscheibe gleiten. Verschwommene Rückleuchten vor ihm im Nebel. Wenn ihn jemand überholte oder er einem vorausfahrenden Lastwagen näher kam und das fein aufgewirbelte Spritzwasser auf die Scheiben traf, beschleunigten die Wischer, um wenigstens ein bisschen Sicht auf die trübe Landschaft freizugeben. Heute gibt’s keine Aschenbecher mehr in den Autos, dafür Regensensoren, dachte er.

Im Wagen roch es jetzt stark nach Rauch. Obwohl er beide Fenster einen Spalt weit geöffnet und nur die halbe Zigarette geraucht hatte. In Mietautos sollte man einfach nicht rauchen. Der Geruch zieht in die Polster, und am Ende zahlt man eine teure Reinigungspauschale. Roy hätte sich gleich die nächste angesteckt. Manchmal stellte er sich den riesigen Haufen Zigaretten vor, die Roy bis zu seinem Tod geraucht haben mag. Großmama kam bis zu ihrem Tod bestimmt locker auf eine halbe Million. Ganz so viele werden es bei Roy nicht gewesen sein, dachte Marc. Zum x-ten Mal nahm er sich vor, bald ganz aufzuhören. Er skippte sich durch die digitale Senderliste des Autoradios. Ob Bayern 3 schon reinging?

Die Gegend am Stadtrand von München, in der er aufgewachsen ist, besteht zu einem Teil aus Villen, die um die Jahrhundertwende erbaut wurden, umgeben von altem Baumbestand und riesigen Gärten. Und zum anderen Teil aus der angrenzenden «Parkstadt». Einer Großwohnsiedlung, errichtet in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Zweitausend Wohneinheiten in klassenloser Blockbauweise, die Geschosszahl vom Rand her ansteigend, um den Kontrast zu den älteren Einfamilienhäusern der Nachbarschaft nicht zu krass aussehen zu lassen. Ein Hauch von Marzahn bei München. Dazwischen befanden sich Reihenhäuser, einfache Nachkriegshäuser und eine Doppelhaussiedlung.

Marcs Elternhaus lag gerade noch so am Rande des Villenviertels, aber schon ziemlich nah an den Hochhäusern. Genau auf der Grenze zweier Schuleinzugsgebiete. Auf seiner Straßenseite begann der Bereich der neuen Grundschule mit angegliederter Hauptschule in der Parkstadt. Es gab noch eine weitere Grundschule im alten Ortskern, da gingen die Kinder aus den Villen hin. Diese Grundschule besuchte Roy. Obwohl sie nicht weit auseinanderlagen, waren die beiden Schulen wie verschiedene Planeten.

Sein Vater war von der Schule, der Marc zugeordnet wurde, nicht begeistert. Parkstadt klang zwar schön, fand er, aber mit Park hatte das Ganze so wenig zu tun wie ein englischer Rasen mit einer Motorcross-Strecke. Deshalb brachte er ihn morgens zur Sicherheit mit dem Auto dorthin. Marcs Eltern hatten panische Angst, er könnte entführt werden. In den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren waren die Zeitungen voll von schrecklichen Geschichten über verschwundene Kinder. Und auch wenn Marc nicht den klangvollen Geburtsnamen seiner Mutter trug, sondern nur den ganz gewöhnlichen seines Vaters, fürchteten seine Eltern, vor allem aber Großmama, er könne ein ähnliches Schicksal erleiden wie der Sohn der Oetkers oder, schlimmer noch, die Opfer der RAF. Dass eine Entführung oder ein politischer Mord an einem Grundschüler, dessen Vater als Unterabteilungsleiter beim Bundesnachrichtendienst und dessen Mutter als Lehrerin arbeiteten, eher unwahrscheinlich waren, spielte dabei keine Rolle. Seine Eltern waren Nachkriegskinder, sie machten sich alle möglichen Sorgen. Er war ihr einziges Kind, ihm durfte nichts zustoßen. Und sie fürchteten sich vor vielen Dingen.

Für Großmama schienen sowieso überall Gefahren zu lauern. «Wer weiß schon, was sich in so einem Entführerhirn alles abspielt? Solche Leute kommen auf die seltsamsten Gedanken», sagte sie zu Marcs Eltern, als sie erfuhr, auf welche Schule er kam. Marc hatte dort in Wahrheit aber ganz andere Probleme.

«Bist du Bayern oder Sechzig?», hatte ihn am ersten Tag ein Junge aus der Parkstadt gefragt. Er hatte eine zerknautschte Nase, kräftige Oberarme und wirkte recht bedrohlich. Marc stand allein mit ihm im Garderobenraum vor seinem Klassenzimmer und hatte keine Ahnung, was er antworten sollte. Es ging um Fußball, so viel war klar, und genauso klar war, dass er eine Antwort geben musste. Nur spielte Fußball in seinem Leben bis dahin überhaupt keine Rolle, sein Vater schüttelte nur den Kopf darüber.

Für wen sollte er denn um Gottes willen sein? Wofür standen diese Mannschaften? War es gut, für die Besseren zu sein? Immerhin wusste er, dass das die Bayern waren. Oder war es gerade uncool, für die Gewinner zu sein? Was, wenn Marc sich für die entschied, die der andere nicht ausstehen konnte? Was, wenn er stolze Verlierer den Siegern vorzog? Überhaupt, für welche Mannschaft würde der Knautschnasige wohl sein? Seine Gedanken kreisten und kamen zu dem Schluss, dass er wohl am besten für die Besseren wäre. «Sechzig muss die Blumen gießen, Bayern wird die Tore schießen!» – das hatte er irgendwo mal gehört. Blumen gießen war definitiv nichts für coole Typen, damit wollte er nichts zu tun haben. Also war er von da an für die Bayern, auch wenn er leider noch nie ein Spiel von ihnen gesehen hatte. Das war ein weiteres Problem, aber falls Rückfragen kämen, würde ihm schon etwas einfallen.

In Bayern war es insgesamt nicht so einfach für ihn, als Kind von zwei Zugereisten, wie sie hier sagten. Im Kindergarten hatte Marc einen Freund gehabt, er hieß Gerhard. Sein Vater war bei der freiwilligen Feuerwehr. Bei ihm zu Hause wurde man ermahnt, dass es in Bayern nicht «Tschüss» heißt, sondern «Pfiat di». Einmal spielte Marc mit ihm zwischen den Löschfahrzeugen auf der Wache, als ein dicker Feuerwehrmann vorbeikam und plötzlich stehen blieb. Er blickte erst auf Marc, dann zu seinem Freund:

«Griaß di, Gerhard», sagte er, wandte den Kopf, stutzte und sah Marc dann lange an. Schließlich wies er mit dem Kinn in Richtung Marc und fragte Gerhard:

«Is des dei Freind?» Gerhard nickte verlegen. Lange Pause, langer Blick zu Marc, der fühlte, wie er rot wurde. Dann in gleichgültigem Ton, wieder zu Gerhard:

«Is aber koa Bayer, oder?» Gerhard schüttelte stumm den Kopf. Der Feuerwehrmann ging ohne ein weiteres Wort davon.

Die Bayern, das war ein schwieriges Kapitel. Marc ging manchmal mit Gerhard und dessen Mutter einkaufen. An der Wursttheke stellte Marc sich auf Zehenspitzen und rief der Verkäuferin zu: «I bin a Bayer, mei Vater is a Preiß!» Das hatte ihm Gerhards Mutter so beigebracht. Darauf brach die Verkäuferin über dieses Unglück beinahe in Tränen aus und rief ihren Kolleginnen zu: «Mei, der arme Bua hat an Preiß zum Vater. Gebt’s ihm Wurstradl!» Es gab meistens Gelbwurst, manchmal sprang sogar ein Wiener Würstel dabei raus. Gerhard bekam auch immer was, obwohl sein Vater, wie er betonte, bestimmt kein Preiß, sondern im Gegenteil ein waschechter Bayer sei. In Gerhards Familie wurde gerne und viel gegessen. Das sah man auch. Gerhards Mutter nahm deshalb gleich noch ein halbes Pfund Gelbwurst für Gerhards Vater mit nach Hause. Er war Mitglied einer Faschingsgruppe, in die nur echte Bayern aufgenommen wurden. Echte Bayern waren diejenigen, die über Generationen im Ort, zumindest aber in Bayern ansässig waren, anständige Berufe wie beispielsweise Feuerwehrmann hatten, viel Gelbwurst aßen und denen niemals ein «Tschüss» über die Lippen kam. Gerhard zog ein paar Jahre später weg. Marc war traurig darüber. Er zog irgendwo aufs Land, wo nur echte Bayern lebten. Marc wusste nicht, ob er als Preiß ihn dort überhaupt besuchen kommen durfte.

Er versuchte, sich zu erinnern, wie der Junge damals in der Garderobe reagiert hatte, als er sagte, dass er für die Bayern sei, und ob die Antwort, die er gab, richtig oder falsch gewesen war. Vielleicht wäre sein Leben ganz anders verlaufen, wenn er damals Sechzig gesagt hätte, dachte Marc. Roy hatte sich noch weniger als er für Fußball interessiert. Aber das ließ er sich nicht anmerken. Wenn irgendwo über Fußball gefachsimpelt wurde, konnte er alle glauben machen, dass er sich wahnsinnig gut auskennt. So etwas fiel Marc bis heute schwer. Was Fußball betraf, hatte sich in seinem Leben im Grunde nicht viel geändert, seit dem Moment in der Garderobe.

Marcs Vater hatte vor sehr vielen Dingen große Angst. Das war bei Rolf Berger offensichtlich berufsbedingt. Beim Bundesnachrichtendienst war es quasi eine Einstellungsvoraussetzung, immer das Schlimmstmögliche anzunehmen. Die Sowjetunion war ständig auf dem Sprung, die Bundesrepublik zu überrennen oder in eine atomare Fallout-Zone zu verwandeln. Jeder Kollege beim BND konnte ein von der Stasi eingeschleuster Spion sein. Vor Markus Wolf und der gefürchteten Hauptabteilung Aufklärung des MfS hatten dort alle großen Respekt, auch wenn sie das niemals zugegeben hätten. Die Nachbarn in der Doppelhaussiedlung könnten ihre Gespräche auf der Terrasse oder im Garten belauschen, fand Marcs Vater. Vielleicht wohnten da ja sogar Agenten, die auf ihn angesetzt waren. Rolf Berger reduzierte daher den nachbarschaftlichen Austausch auf das absolut notwendige Minimum. Im Garten sprach er nur im Flüsterton. Überhaupt ging es ihm immer darum, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten.

Der BND hatte seine Zentrale in einem benachbarten Vorort, und immer, wenn sein Vater Marc zur Grundschule brachte, kamen sie an einem Bus vorbei, der heimlich in einer Seitenstraße auf die Mitarbeiter des Geheimdienstes wartete, die mit der S-Bahn zur Arbeit fuhren. Die Spione stiegen daraufhin möglichst schnell in diesen Bus, der sich, kaum waren alle an der Bushaltestelle versammelt, langsam aus seinem Versteck bewegte. Ab und zu wartete er auch an einer anderen Stelle, vermutlich, um ausländische Agenten auf diese raffinierte Weise zu täuschen. Aber immer rollte er am Ende verlässlich an der Haltestelle vor und nahm die Beamten auf, wie ein Raumschiff, das sie auf ihren eigenen Planeten brachte, auf dem andere Gesetze herrschten als in der normalen Welt. Marc fand die ganze Geheimniskrämerei als Kind aufregend. Obwohl er natürlich keine Ahnung hatte, was sein Vater beim BND machte. Er durfte auch gar nicht wissen, dass er dort arbeitete. Wenn die Frage aufkam, welchen Beruf sein Vater habe, hatte Marc zu antworten, er sei «Angestellter im öffentlichen Dienst». BND-Mitarbeiter und ihre Familien durften niemals sagen, dass sie beim BND arbeiteten. Es gab sogar eine eigene Behörde, die extra zu deren Tarnung geschaffen wurde, das «Bundesamt für Vermögensaufgaben».

Die Scheibenwischer hatten aufgehört zu schlagen. Ein Drängler war endlich vorbeigefahren, und der Regen ließ nach. Marc musste lachen, weil die Sache mit dem Bus so typisch war für das ganze Räuber-und-Gendarm-Getue der Leute dort. Nichts wäre für den KGB leichter gewesen, als morgens die grauen Gesichter der müden BND-Männer und -Frauen beim Einsteigen einfach abzufotografieren. Der Bus fiel einem ja schon dadurch auf, dass er geheimnisvoll, ohne Liniennummer, aber versehen mit der unauffälligen Anzeige «Dienstfahrt», leer durch die Seitenstraßen schlich, bevor er seine Fahrgäste aufnahm.

Marcs Vater war Unterabteilungsleiter im Bereich «Regionale Auswertung und Lageberichte Asien/Fernost». In den Siebziger- und Achtzigerjahren war das ein Abschiebeposten für Leute, die irgendwie auf der Karriereleiter hängen geblieben waren. Er hätte auch im Finanzamt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle arbeiten können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Rolf Berger fuhr immer mit dem Auto zur Arbeit. Stets ein Gebrauchtwagen. Ein Neufahrzeug zu kaufen, das bereits, wenn man den Hof des Autohändlers verließ, mehrere Tausend Mark an Wert verlor, schien ihm nicht nötig. So was hielt er für Extravaganz. Sparsamkeit war ihm ein hohes Gut. Geld gab er nur aus, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Marc bekam ein knappes Taschengeld, zwei Mark in der Woche, das musste reichen. Wenn Not am Mann war, konnte er sich an seine Mutter wenden, sie half ihm ab und zu, sich besondere Wünsche zu erfüllen.

Er wurde zwar mit dem Auto morgens in die Schule gebracht, aber abgeholt wurde er nicht, seine Eltern waren ja beide berufstätig. Seine Mutter kam oft erst am späten Nachmittag nach Hause. Deshalb war das strenge Sicherheitskonzept, das am Morgen galt, für den Rückweg ein wenig aufgeweicht. Als ob all die dunklen Bedrohungen der Nacht, am Morgen noch gefährlich, im hellen Mittagslicht aber schon ein Stück harmloser waren. Für den Heimweg durfte Marc den Bus nehmen. Die Strecke, die er nach der Schule zurücklegte, führte durch die Parkstadt zurück in seine Doppelhaussiedlung. Zwischen den mäßig hohen Wohnblöcken der Trabantenstadt stach ein einziges Hochhaus mit mehr als zwanzig Stockwerken als großer Riegel hervor. Marc kannte niemanden, der darin wohnte, aber im Erdgeschoss dieses Gebäudes befand sich ein Fahrradgeschäft. Wenn etwas an seinem Rad kaputt war, scheute er sich davor, es dorthin zur Reparatur zu bringen. Er hatte das Gefühl, die Fahrradmonteure verachteten ihn. Es schien, als könnten sie ihm seine handwerkliche Ungeschicklichkeit an der Stirn ablesen. Der Werkzeugkasten im Haus seiner Eltern enthielt einen Hammer, ein paar Reißnägel, einen Schraubenzieher und eine Zange. Sonst nichts. Wenn es im Haus etwas zu erledigen gab, wurden Handwerker bestellt.

Marc wohnte mit seinen Eltern in einer Doppelhaushälfte aus den Sechzigerjahren. Viele ihrer Nachbarn arbeiteten bei der Firma mit dem Hochhaus und dem Sportpark. Direkt nebenan lebte das Ehepaar Falter, das kinderlos geblieben war. Herr Falter starb bald, nachdem die Bergers dort eingezogen waren, und nun lebte nur noch die winzig kleine Frau Falter im Nachbarhaus. Sie war wirklich sehr klein, höchstens einen Meter fünfzig groß, wenn überhaupt. Bereits an seinem zehnten Geburtstag hatte Marc sie größenmäßig eingeholt. Wenn er nach der Schule wie so oft seinen Schlüssel vergessen hatte, lief die Sache jedes Mal gleich ab.

Marc klingelte und sagte: «Entschuldigung, Frau Falter, tut mir furchtbar leid, aber ich hab schon wieder meinen Schlüssel vergessen.»

Darauf Frau Falter in ihrem schönen Münchnerisch: «Des macht doch nix, Bua!»

Sie lächelte, gab ihm den bei ihr verwahrten Ersatz, und Marc schloss schnell die Haustür auf. Meist gab es dann noch einen kurzen Plausch, in dem Marc die Rosen bewunderte, die Frau Falter in ihrem Vorgarten hatte, oder er streichelte und beruhigte ihren uralten Dackel, der kläffend und keuchend um Frau Falters kurze Beine strich. Marc entwickelte da bereits ein gutes Gespür dafür, wie er trotz seiner Schusseligkeit die Gunst der Nachbarin stets neu erlangen konnte. Er redete dann zum Beispiel mit ihr über die Gesundheit oder das Wetter, wie das Erwachsene eben so machten. Er fand das vollkommen normal, jetzt, wo er sich mit einer von ihnen auf Augenhöhe befand. Er war stolz, wenn ihn Frau Falter lobte, was für ein gescheiter Bub er sei. Dass er ab und zu den Hausschlüssel vergesse – «ja mei», das sei eben so, wenn man so viel im Kopf hat, «was soll denn da noch alles reinpassen?».

Um die Ecke wohnte Henning Grawert. Obwohl er sprengelmäßig auf die «gute» Grundschule im Ortskern hätte gehen können, schickten ihn seine Eltern auf die «Gettoschule», damit er dort mit einer anderen Realität in Kontakt kommen würde, wie sein Vater sagte. Er war mal KPD-Mitglied gewesen und die Grawerts so etwas wie Hippies, in den Augen ihrer gutbürgerlichen Nachbarschaft. Ihr Haus war größer und deutlich schöner als das der Bergers. Zwischen all den Nachkriegshäusern stach es wie ein Solitär heraus. Eine schmale, hohe Villa mit einem unordentlichen Garten drum herum. Zwischen den wild wuchernden Wiesenblumen und dem an vielen Stellen ungemähten Gras leuchteten bunte Keramikkugeln in kräftigen Farben, die Hennings Mutter selbst fabriziert und auf lange, hölzerne Stäbe gesetzt hatte. Hennings Mutter war Künstlerin. Sie kam aus Frankreich und hielt Malkurse für die Kinder der Nachbarschaft ab.

Seine Eltern hatten sich mit denen von Henning angefreundet, obwohl die Familien nicht unterschiedlicher hätten sein können. Sie fanden die Grawerts irgendwie aufregend. Marc hatte den Eindruck, sein Vater war von der französischen Malkurs-Mutter besonders angetan. Natürlich hätte er das niemals zugegeben, aber für seine Verhältnisse lächelte er recht viel, wenn er mit ihr sprach. Als sie erfuhren, dass ihre Söhne in die gleiche Klasse gingen, schlug Marcs Vater vor, er könne Henning ja morgens mit dem Auto gemeinsam mit Marc zur Schule bringen und dafür könne Henning doch am Nachmittag Marc auf dem Rückweg im Bus begleiten. So wäre das Sicherheitsproblem endlich gelöst.

Alle fanden die Idee wunderbar und hatten sich in den Kopf gesetzt, dass die Söhne nun ganz schnell Freunde werden mussten. Henning fand Marc auch gleich nett, aber Marc hatte überhaupt keinen Bock auf Henning. Es half nichts. Er bekam die strenge Auflage, nach Schulschluss fortan nur noch gemeinsam mit dem Sohn der Grawerts nach Hause zu fahren. Sie mussten also zusammen zum Bus dackeln, damit sie aufeinander achtgaben, um nicht entführt zu werden. Marc war sauer auf seine Eltern, die ihn zwangen, täglich mit diesem schnarchnasigen Nachbarsjungen den Bus zu nehmen. Obendrein sollte er manchmal bei den Grawerts zum Mittagessen bleiben, wenn seine Mutter mal wieder nicht dazu gekommen war, ihm etwas vorzukochen, was er sich zu Hause hätte aufwärmen können, wenn sie spät von der Schule kam.

Er hatte sich alle möglichen Tricks ausgedacht, um nicht neben Henning im Bus sitzen zu müssen. Oft gab er vor, sein Hausschlüssel sei ihm aus der Hosentasche gefallen. Dann begann er alles abzusuchen, kroch zwischen den Sitzen umher und entfernte sich so weit wie möglich von ihm. Manchmal wartete er nach dem Einsteigen an der Tür und sprang kurz vor der Abfahrt wieder heraus. Henning nahm Marcs Ablehnung stoisch hin. Er war still und unaufdringlich, nur halt irgendwie uncool. Marc konnte gar nicht so genau sagen, was ihn an Henning eigentlich störte. Vielleicht war es einfach nur, dass er keine Lust hatte, mit einem Jungen befreundet sein zu müssen, dessen Eltern Freunde seiner Eltern waren. Und vielleicht noch, weil Henning manchmal etwas müffelte. Seine Mutter benutzte Waschnüsse. Chemische Waschmittel hielt sie für Teufelszeug.

Henning war ein verträumter Typ, hatte eine eigene Briefmarkensammlung und interessierte sich außerdem noch für Astrologie. Als Marc das erste Mal zu ihm ins Zimmer kam, hatte er dort gerade ein Experiment aus einem Yps-Heft aufgebaut. «Die Eier der Urzeitkrebse» schwammen in einer salzigen Brühe vor sich hin. Daneben lag eine Ausgabe, in der eine «echte Agentenausrüstung» enthalten war. Marc fragte sich, ob sein Vater vielleicht recht hatte und ob die Grawerts möglicherweise vom KGB geschickt worden waren, um die Bergers auszuspionieren. Als Henning ihn aufforderte, das Fingerabdruckpulver auszuprobieren, behielt Marc seine Hände lieber in den Hosentaschen. Darüber hinaus gab es im Haus noch eine Schwester, die zwei Jahre älter war als Henning. Sie hieß Véronique, und Marc fand sie noch doofer als ihren Bruder. Sie hatte ein Johnny-Hallyday-Poster an der Tür ihres Zimmers hängen, das Marc und Henning nicht betreten durften und aus dem meist französische Popmusik drang. Unter der Türritze guckte fast immer das Telefonkabel durch. Es war extra lang, damit es bis in ihr Zimmer reichte, und extra lang waren auch ihre Telefonate.

Hennings Großvater mütterlicherseits war ein berühmter französischer Schriftsteller gewesen. Seine Tochter, Hennings Mutter, hatte alles, was Deutsche den Franzosen nachsagen: Eleganz, Lässigkeit und ein sehr entspanntes Verhältnis zur Ordnung. Im Haus der Grawerts war es immer gemütlich, weil überall alles herumlag. Riesige Bildbände und Zeitungsstapel türmten sich auf dem Fußboden zwischen wild geschwungenen Möbeln voll riesiger bunter Kissen, die Hennings Eltern von ihren Reisen nach Indien mitgebracht hatten.

Hennings Vater war Professor für Literatur, und von den vielen Büchern im Haus hatte der Vater manche selbst geschrieben. Es war ein großbürgerlicher Intellektuellenhaushalt mit alternativem Einschlag und genug Geld für Gelassenheit im Alltag. Die Nonchalance, mit der sie ihr Leben führten, war das genaue Gegenteil der leicht verkniffenen Art gekränkten Stolzes, mit der die Bergers ihr Dasein manchmal erduldeten. Seltsamerweise fanden Marcs Eltern alles, was sie sonst ablehnten, ausgerechnet bei diesen Grawerts «herrlich». «Das sind herrliche Leute, Irmela», sagte sein Vater, wenn sie zusammen mit Marc nach einem Abendessen bei den Grawerts zurück in ihre Doppelhaussiedlung liefen.

Wenn Hennings Vater von der Arbeit nach Hause kam, konnte es sein, dass er sich bereitwillig im Garten an einen Baum fesseln ließ, der als Marterpfahl diente, und Henning, seine Schwester Véronique und Marc tanzten als Indianer um ihn herum und stießen dabei ein wildes Kampfgeschrei aus, bis die Nachbarn sich beschwerten. So etwas hätte sein eigener Vater niemals mit sich machen lassen. Irgendwann fügte Marc sich aber insgeheim in diese von seinen Eltern angebahnte Freundschaft, und nach einer Weile genoss er die Zeit mit Henning sogar richtig. Henning war treu und machte bereitwillig mit, wenn Marc ihn überredete, seine langweiligen Experimente liegen zu lassen, um endlich etwas Aufregenderes zu spielen. In der abendlichen Dunkelheit der Vorweihnachtszeit schlichen sie zu den Nachbarn und drehten die elektrischen Kerzen der Lichterketten aus, die sie um die Koniferen und kleinen Fichten in ihren ordentlichen Gärten gewunden hatten. Henning schwang sich über einen Gartenzaun und schlich in der Dämmerung auf ein besonders hell leuchtendes Exemplar zu. Wie Rambo robbte er durch den Garten, an dessen Ende eine große Fensterscheibe den Blick auf eine Familie beim Abendessen freigab. Aus einem seiner Yps-Hefte hatte er eine Dose mit dunkler Schminke eingesteckt und sich das Gesicht mit schwarzen Streifen bemalt. Drinnen brannte Licht, das verschaffte ihm in der Dunkelheit einen Vorteil. Aber nur, solange die Kerzen am Baum nicht erloschen. Sobald man nämlich an einer Kerze drehte, ging die gesamte Lichterkette aus. Als Henning den elektrischen Kontakt unterbrochen hatte, robbte er, so schnell er konnte, wieder zurück zu Marc, der am Gartenzaun Schmiere gestanden hatte. Marc war beeindruckt, das hätte er Henning nicht zugetraut. Danach konnten sie aus dem Schutz einer nahen Hecke heraus beobachten, wie ein erstaunter Mann in den Garten trat und sich fluchend auf eine längere Fehlersuche bei seiner erloschenen Weihnachtsbeleuchtung begab, die am Ende aussichtslos bleiben sollte. Henning strahlte Marc an und hielt ihm die kleine Schminkdose hin. Marc strich sich mit zwei Fingern über die Wange und nahm sich vor, von nun an im Bus nicht mehr abzuhauen, wenn Henning den Platz neben ihm haben wollte.

Langeweile war das, was Marc in seiner Kindheit am meisten fürchtete. Ein langer, zäher Schatten, der ihn auf Schritt und Tritt begleitete. Ein vertrauter Freund, den abzuschütteln unmöglich schien. Der stets in einer dunklen Ecke des Zimmers saß und geduldig wartete, wie ein Auswechselspieler, allzeit frisch und mit aufgewärmten Muskeln. Marc erinnerte sich, dass er einmal, er war höchstens acht Jahre alt, so verzweifelt ein Treffen für den Nachmittag erzwingen wollte, dass er die gesamte Telefonliste seiner Schulklasse abtelefonierte. Er saß im Flur mit den dunkelgrünen Fliesen, den Ellbogen auf das hölzerne Telefontischchen gestützt, und wählte mit wachsender Verzweiflung die Telefonnummern der Klassenkameraden durch, eine nach der anderen. Es musste sich doch einer finden lassen, der Zeit hatte. Die Vorstellung, allein zu bleiben an diesem Tag, auf sich gestellt zu sein, sich gar, wie seine Mutter sagte, «mit sich selbst zu beschäftigen», erschien ihm als Kind wie ein Albtraum, eine Katastrophe, die unbedingt abgewendet werden musste. Ein Unglück, das mit jeder Absage der Angerufenen – Training, Hausaufgaben, Hausarrest, andere Verabredungen – näher zu rücken schien wie eine Lawine, die unaufhaltsam ins Tal der Erkenntnis rollte und deren Grollen die unheilvolle Botschaft lauter und lauter verkündete: Du bist allein! Keiner hat Zeit, dich von dir selbst abzulenken! Am Ende hatte Marc ganz unten auf der Liste einen Jungen gefunden, der sich unglaublich freute, dass endlich mal jemand bei ihm anrief, und der ihn gleich zu sich nach Hause einlud. Marc war noch nie bei ihm gewesen, hatte überhaupt noch nie etwas mit ihm unternommen. Er war bekannt für sein seltsames Kichern, wenn er etwas lustig fand, weshalb ihn alle nur «Kichererbse» nannten.

Richard, wie er richtig hieß, wohnte nicht weit entfernt, in einem Haus, das in den Nachkriegsjahren in sehr einfacher Bauweise errichtet worden war. Es war einstöckig, hatte einen kleinen Garten ringsum und war mit Dämmplatten versehen, die aussahen wie Sofakissen, die jemand einfach auf die Fassade geklebt hatte. Eine Art Chesterfield-Häuschen, wie ein englisches Ledersofa, mit Wölbungen, die in der Mitte von einem Knopf gehalten wurden, seltsam rund und verformt. Die Witterung hatte auf der Dämmung über die Jahre Spuren hinterlassen, alles wirkte leicht angegraut. Im Garten standen hohe Kiefern, ihre Nadeln lagen überall, in der Nachmittagssonne wirkte das Ganze wie ein Sepia-Postkartenmotiv aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Marc klingelte mit einem mulmigen Gefühl. Richard und seine Mutter öffneten ihm freudestrahlend. Drinnen musste man die Schuhe ausziehen. Im ganzen Haus lag dicker Teppichboden, der jedes Geräusch verschluckte. Er zweifelte, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, ausgerechnet hier den Nachmittag zu verbringen.

Nachdem Marc und Richard von dessen Mutter im Wohnzimmer vor einer olivenholzbraunen Schrankwand Kakao und Kuchen serviert bekommen hatten, blätterten sie ein «Captain Future»-Heft durch und redeten über ihre liebsten Comic-Helden. Kichererbse mochte besonders Professor Simon Wright, von dem nur noch das Gehirn existierte, welches in einem fliegenden Spezialbehälter, einer Art gläserner Servierschüssel, durch die Gegend flog. Marc fand Captain Future selbst viel besser. Er liebte Comics. Besonders «Die blauen Panther», die Abenteuer einer Gruppe von französischen Pfadfindern und ihrem Chef Mustang. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als genau so ein Anführer zu sein.

Kichererbses Mutter öffnete die Wohnzimmertür aus hellem Eichenholz mit Milchglasscheibe einen Spaltbreit, steckte den Kopf herein und fragte, ob der Kuchen schmeckte. Richard kicherte nur ein klein bisschen und sagte weiter nichts, deshalb antwortete Marc übertrieben laut: «Vielen Dank, es schmeckt ausgezeichnet!» Er erschrak. Der Teppichboden schluckte den Schall seiner Worte fast vollständig. Richards Mutter lächelte selig und verschwand. Er konnte hören, wie sie etwas herumräumte. Irgendwann verstummten auch diese ohnehin schon leisen Geräusche komplett. Im Haus war es totenstill. Als Marc sich das letzte Kuchenstück in den Mund schob, hörte er seine eigenen Kaugeräusche so laut in seinem Kopf, als wären sie durch ein Mikrofon verstärkt, das jemand an seinen Kiefer hielt. Ihm fiel auch plötzlich auf, dass die Kichererbse schon einen leichten Flaum über der Oberlippe hatte, ein feiner Kakaofilm brachte diesen jetzt noch besser zur Geltung. Ihn überkam das Gefühl, dass Richard dieses seltsame Haus vielleicht nur verließ, um die Schule zu besuchen. Die übrige Zeit schien er mit seiner Mutter – ob es einen Vater gab, war nicht zu erkennen – hier vor sich hin zu leben und dabei zufrieden kichernd Kakao und Kuchen zu naschen, schalldicht verpackt und umhüllt von dickem Teppichboden – ein flaumbärtiges Faultier in einem sepiagrauen Lebkuchenhaus.

Den weiteren Nachmittag verbrachten sie im Keller, wo sie mit einer riesigen Modelleisenbahn spielten, die bereits von Richards Großvater dort aufgebaut worden war. Die Langeweile, der Marc an diesem Nachmittag entfliehen wollte, hatte es sich da bereits zwischen den Faller-Eisenbahn-Häuschen und der H0-Spurbahn gemütlich gemacht. Marc entdeckte sie auf einer Weide mit Schafen und Ziegen, die sich über einen Hügel zog, den gerade eine Dampflok – mit echten kleinen Rauchwolken – hinauffuhr. Sie lächelte ihm in Gestalt eines Hirtenknaben zu, der, auf dem Rücken liegend, die Beine überkreuzt und einen Grashalm im Mund, Marc frech zuzuzwinkern schien.

Es hatte aufgehört zu regnen. Inzwischen war er im südlichen Thüringen. Entlang der A9 waren in der Dunkelheit nur wenig andere Autos unterwegs. Wie in einem endlosen Pac-Man-Spiel schien das Auto die weißen Fahrbahnmarkierungsstreifen vor sich zu verschlingen, einen nach dem anderen, in stoischem Gleichmut. Drei oder vier weiße Streifen leuchteten jeweils im Licht der Scheinwerferkegel kurz auf und verschwanden sogleich unter dem Wagen. Kilometerfressen. Marc hatte das Radio ausgeschaltet, und nur das gleichmäßige Geräusch der Reifen und das leise Brummen des Motors waren zu hören. Er schaltete das Fernlicht ein. Die Strecke war hier kurvenreich, und die Müdigkeit, die ihn langsam ergriff, machte es ihm schwer, dem Streckenverlauf zu folgen. Immer wieder musste er das Lenkrad plötzlich korrigieren, wenn der Wagen ein Stück auf den Standstreifen oder auf die linke Spur zu geraten drohte. Ein Lastwagen auf der Gegenfahrbahn blinkte auf, Marc erschrak und löschte hektisch das Fernlicht. Er hob die Hand zur Entschuldigung und merkte im selben Moment, wie unsinnig diese Geste war. Der Fahrer konnte ihn ja nicht sehen. Vielleicht wäre eine Pause angebracht, bevor er noch einen Unfall baut, dachte er. Das wäre was: auf dem Weg zur Beerdigung verunglückt. Durch Sekundenschlaf dem Freund auf dem Fuße gefolgt. Wie ein altes Ehepaar, der eine stirbt, der andere bald danach.

Als er in die fünfte Klasse des Gymnasiums kam, wurde er der Zweigstelle zugeteilt. Das Haupthaus lag im benachbarten Vorort. Groß, gewaltig und komplett aus Beton. Die Zweigstelle war ein eingeschossiger Flachbau mit Wänden aus Kunststoff, alles wie aus Lego, außen und innen vollkommen schmucklos, wie in die Landschaft gewürfelt. Direkt dahinter begannen Felder. Das zusätzliche Gebäude war notwendig geworden, weil jede Menge Kinder geboren wurden. Das starre Bildungssystem war durchlässiger geworden, und die Zahl der Schüler mit Gymnasialempfehlung stieg rasant an. Das Haupthaus war bald zu klein geworden, um all die vielen Hoffnungsträger für eine bessere Welt etwas lernen zu lassen, und man beschloss, die Zweigstelle zu gründen.

Marc fand es seltsam, eine Schule mit Zweigstelle zu haben. Normalerweise hatten Banken eine Zweigstelle, oder ein Supermarkt vielleicht. Es gab in seinem Stadtteil darüber hinaus seit Kurzem einen Getränke-Tengelmann, den Gemüse-Tengelmann und den normalen Tengelmann. Irgendwie schienen in diesen Jahren alle Gebäude plötzlich zu klein zu werden, dachte er. Zu klein, um die ganzen Zahnpasta-, Gemüse- und Biersorten in die Regale zu stellen, die alle verkauft werden wollten. Es musste ja jedes Jahr mehr verkauft werden. Zu klein auch die Schule, um all die Schüler aufnehmen zu können, die auf einmal im Überfluss da waren und unterrichtet werden mussten. Im Heimat- und Sachkundeunterricht, seinem Lieblingsfach in der Grundschule, hatte man ihm erzählt, dass seine Geburtsstadt im Krieg weitgehend zerstört worden war. Später hatte man sie wieder aufgebaut und aus den Bergen von Schutt Ausflugshügel geschaffen, wie die im Olympiapark. Mit bescheidenen Mitteln wurden neue Häuser errichtet, manche davon auch für die Vertriebenen aus dem Osten. Den anschwellenden Autoverkehr, der zunächst munter durch das Herz der Stadt floss, hatte man irgendwann zugunsten einer Fußgängerzone aus dem innersten Stadtzentrum verbannt. Eine U-Bahn wurde gebaut, deren Stationen in grellen Farben leuchteten, deren Böden, Wände und Sitzmöbel aus robustem buntem Plastik den Weg in eine helle Moderne wiesen, in der sich das Neue, hoffentlich Bessere, bald durchsetzen würde. Der unverbrüchliche Glaube, dass sich der Mensch, zumal der schuldig gewordene deutsche Mensch, bessern ließe, fand seinen Ausdruck in der Architektur jener Jahre. In Marcs Kindheit waren alle überzeugt, dass alles immer nur besser werden konnte. Großmama sagte zu ihren Gästen, die staunend den Blick aus ihrem Wohnzimmer in den herrlichen Gemeinschaftsgarten ihrer schmucken Wohnanlage bewunderten: «Tja, manche Flüchtlinge machen sich!»

An seinem ersten Schultag auf dem Gymnasium wurde Marc auf einen Platz in der ersten Bankreihe gesetzt, neben einen Jungen, der einen orange-blauen Nickipulli trug und ständig blinzelte. Er hieß Joschi, und gegen ihn war Henning mit seinen Yps-Heften ein geradezu lässiger Typ. An einem Tisch etwas weiter hinten saß ein Junge mit dichtem braunen Haarschopf, umgeben von ein paar Schülern, die ihm offenbar treu ergeben waren. Sobald er einen Zwischenruf machte, lachten alle wie auf Kommando. In der Pause stellte sich jemand für ihn in die Schlange beim Verkaufsstand des Hausmeisters und besorgte ihm Chips und Cola. Auf Joschi hatte sich die Entourage dieses Bandenführers offenbar besonders eingeschossen. Sie rempelten seinen Ranzen um, wenn sie an seiner Bank vorbeikamen, oder sie warfen mit Papierkügelchen nach ihm, wenn der Klassenlehrer sich an die Tafel gedreht hatte. Am Ende der letzten Stunde bekamen alle die Hausaufgabe, ein Namensschild zu basteln, welches sie am nächsten Tag vor sich auf die Bank stellen sollten. Am nächsten Morgen stutzte der Lehrer kurz, als er an der Bank des Braunhaarigen vorbeikam.

«Wer soll das sein?», fragte er, als er den Namen mit der Klassenliste abglich.

«Na, ich», sagte der Junge und kippelte herausfordernd mit seinem Stuhl.

«Aber du heißt doch Robert? Robert Grünbauer. So steht es jedenfalls hier.»

«Das kann schon sein, aber alle nennen mich so, wie’s hier steht.»

Der Lehrer sah kurz auf das Schild, dann wieder in das Gesicht des Jungen. Jetzt war der Moment, wo sich entscheiden würde, wer dieses Duell gewann. In der Klasse wurde es still. Der Junge sah den Lehrer herausfordernd an.

«Also schön», sagte er leicht resigniert. «Wenn das alle machen, dann machen wir das hier eben auch so.» Der kleine Kampf schien es ihm nicht wert, allzu viel Energie aufzuwenden. Als er weiterging, drehte sich Marc langsam um und versuchte zu sehen, was genau auf dem Schild stand. Zwischen den Köpfen seiner Mitschüler hindurch konnte er kaum etwas erkennen. Mit rotem Filzstift standen da auf einem schief gefalteten DIN-A4-Blatt drei schwungvolle Buchstaben: Roy.

Marc war beeindruckt. Er wäre selbst gerne so ein Anführer gewesen wie dieser Roy. Ihm war klar, dass er sich schleunigst etwas einfallen lassen musste, wenn er hier nicht zum Außenseiter werden wollte.

Nach ein paar Monaten, in denen er immer noch an niemanden so recht Anschluss gefunden hatte, kam er eines Morgens an der Schule an und fand sich auf einmal inmitten eines riesigen Winterwimmelbildes wieder. Über Tage hatte es ordentlich geschneit. In der Nacht hatten einige ältere Schüler die Zweigstelle mit Schnee zugeschippt, alle Eingänge waren dicht, die Schlösser vereist. Fahrradständer hatten sie aufgestapelt und Schnee drübergeschaufelt, bis kein Durchkommen mehr war. Mit dem kurzgeschlossenen Räumtraktor des Hausmeisters hatten sie den Schnee eisenfest vor die Eingänge gedrückt. Womöglich steckte sogar Wolfi selbst, ein lockerer Typ mit goldener Halskette und Minipli, mit den Tätern unter einer Decke. Und falls Wolfi den Schneeräumer nicht persönlich gesteuert hatte, hatte er bestimmt grinsend den Zündschlüssel an die Räumbrigade rausgerückt! Er fuhr einen Opel Granada Coupé in Knallrot, in dem er ein wenig aussah wie Rod Stewart mit Locken. Der Traktor war sozusagen nur sein Zweitwagen. Wolfi stand an diesem kalten Wintermorgen feixend zwischen wütenden Lehrern und schneeballwerfenden Schülern vor der verrammelten Schule. Der Direktor begann, zusammen mit dem Schwingfuß-Sportlehrer, den Haupteingang freizuschaufeln. Sogar über die Fenster im Flachdach versuchten einige Lehrer in die Schule zu gelangen, bis ihnen klar wurde, dass man auf diese Weise zwar hinein, aber noch lange nicht durch die Tür wieder hinauskam. Fluchend kletterten sie vom Dach wieder herunter. Auf dem Schulhof herrschte das schönste Durcheinander. Überall flogen Schneebälle durch die Luft, und zwischen Knäueln von raufenden Jungs und tobenden Mädchen standen die ratlosen Lehrer, die zusehen mussten, wie alles im Chaos versank. Marc hatte sich irgendwann unauffällig zu der Gruppe um Roy gestellt, die gerade dabei war, mit Schneebällen auf ein Kruzifix zu zielen, das am Giebel der kleinen Garage für Wolfis Schneeräumtraktor angebracht war. Die Garage lag etwas außerhalb des Schulgeländes, an der Einfahrt zum Lehrerparkplatz. Sie standen in einigen Metern Abstand davor und versuchten, den Christus «vom Dach zu schießen», das war jedenfalls die Parole, die Roy ausgab. Jeder gab sich Mühe, aber bisher war es keinem gelungen, so zu treffen, dass der hölzerne Heiland herunterfiel.

Plötzlich kam Wolfi mit knatterndem Motor angerauscht und schob eine weitere Ladung Schnee vom Schulhof in einen Schneehügel am Rand des Parkplatzes. Die Ausfahrt war jetzt nicht mehr sehr breit. Wenn er weiter Schnee ablud, kämen die Lehrer mit einem größeren Auto bald nicht mehr heraus, dachte Marc. Für Wolfis Opel war die Ausfahrt schon sehr schmal.

«Hört’s gefälligst sofort auf mit dem Schmarrn», brüllte er ihnen zu, fuhr den Traktor rückwärts in die Garage, drehte den Zündschlüssel, der an einem Fuchsschwanz hing, aus dem Schloss und hakte ihn an dem Karabiner ein, den er immer an seiner Jeans trug. Dann zwinkerte er ihnen zu.

«Der Herrgott kann doch nix dafür. Der hat euch doch den ganzen Schnee erst vom Himmel fallen lassen, wegen dem ihr heut kein Unterricht habt’s.» Er schnappte sich eine Schaufel aus der Garage und schlenderte zurück zum Schulbau. Offenbar hatte er es nicht eilig, die Eingänge dort frei zu bekommen. Dann gab es ein leises Geräusch, ein weiches Plumpsen auf dem verschneiten Boden.

Marc sah es als Erster. Roy hatte es gleich darauf bemerkt. Wolfi hatte seinen Fuchsschwanz verloren. Offenbar hatte er ihn nicht richtig eingehakt. Als er um die Ecke war, schlichen sie auf den Pelz zu. Der Traktorschlüssel lag unschuldig vor ihnen im Schnee. «Wer als Nächster danebenwirft, muss mit seiner Karre ’ne Runde fahren», sagte Roy. Ehrfürchtig starrten sie auf den haarigen Bommel.

Keiner aus der Gruppe wollte der Erste sein, da schnappte sich Roy den Schlüssel und ging auf Marc zu:

«Wetten, du traust dich nicht, Angsthase?»

Marc wusste sofort: Das war seine Chance, ihnen zu beweisen, dass er genauso cool war wie sie. Wenn er in die Bande um Roy aufgenommen werden wollte, musste er diesen verflixten Jesus irgendwie treffen, oder er wäre verdammt dazu, neben Joschi zu versauern. Manchmal ertappte er sich auch schon dabei, wie er blinzelte. Die ewige Blinzelei steckte offenbar an. Er nahm eine Handvoll Schnee und formte ein festes Geschoss, dann holte er aus und zog durch. Der Schneeball flog auf das Kruzifix zu und zischte knapp unter den Füßen des Gekreuzigten in die offene Garage. Er landete auf der hochgestellten Schaufel des Traktors, der hiermit einen neuen Fahrer gefunden hatte. Alle starrten Marc an, und Roy hielt ihm den Schlüssel hin.

«Na dann zeig uns mal, was du kannst.»

Er setzte sich auf den Fahrersitz und ließ den Motor an. Der Lärm war ohrenbetäubend. Sicher würde er von der Schule fliegen, nachdem er gleich von einem Lehrer oder von Wolfi von der Karre heruntergerissen werden würde, dachte Marc. Das war aber auch schon egal. Hauptsache, kein Joschi mehr. Unter dem Gejohle der Bande um Roy legte er den Vorwärtsgang ein und trat das Gaspedal durch. Mit einem Ruck setzte sich der Schneeräumer in Bewegung. Erschrocken klammerte er sich ans Lenkrad und hielt jetzt direkt auf Roy zu. Wenn er ihn nicht mit der Schaufel, die ihm ständig die Sicht versperrte, einen Kopf kürzer machen wollte, musste er etwas tun. Er riss das Steuer herum und bretterte über den Vorplatz, ohne zu sehen, was vor ihm lag. Er suchte nach einem Hebel, um die Schaufel irgendwie nach unten zu fahren, damit er freie Sicht bekäme. Als er den Kippschalter endlich gefunden hatte, tat es einen lauten Rumms, und der Motor ging aus. Dann sah er es. Er steckte mit der Schaufel mitten in dem Schneehaufen, den Wolfi eben an der Parkplatzausfahrt zusammengeschoben hatte. Damit war die Ausfahrt blockiert. Solange der Traktor hier quer feststecken würde, käme kein Lehrer vom Parkplatz runter, so viel war sicher. Benommen stieg er vom Sitz, in der festen Erwartung, vom aufgebrachten Wolfi am Schlafittchen gepackt und direkt zum Direktor geschleppt zu werden.

Stattdessen sprang Roy in das Führerhaus des Traktors, zog den Zündschlüssel ab und warf ihn in hohem Bogen über den Zaun in das angrenzende Wäldchen. «Respekt, Angsthase, hätte ich dir gar nicht zugetraut», sagte er und zog Marc hinter eines der Autos, weil jetzt die ersten Lehrer ankamen und sahen, was passiert war. Leise schlichen sie zwischen den parkenden Fahrzeugen zurück, kletterten über den Schulzaun und mischten sich wieder in das Gewühl der Schüler, das dort immer noch herrschte.

Am Ende fiel der Unterricht für den ganzen Tag aus. Einige Lehrer versuchten vergeblich, mit Wolfi den Traktor aus dem Schneehaufen herauszuziehen. Es musste ein Unimog der freiwilligen Feuerwehr von Gerhards Vater kommen, um das Gefährt schließlich abzuschleppen. Die Verursacher der Blockade wurden nie gefunden, mit nahezu geheimdienstlichen Methoden wurden die Anführer der Aktion mit den zugeschaufelten Türen zu ermitteln versucht. Alles erfolglos. Am Ende wurde Wolfi an eine andere Schule versetzt. Marcs und Roys Freundschaft aber hatte an diesem denkwürdigen Morgen ihren Anfang genommen, als sie sich gemeinsam über den Parkplatz davonstahlen. Ab jetzt wurde alles anders.

Eine faszinierende Machtdemonstration, fand Marc. Alle Schulen standen still, wenn des Schülers Arm es will. Wenn Gymnasium so aussah, standen goldene Zeiten bevor, fanden die beiden.

Bei Roy zu Hause sah alles ganz anders aus als bei Marc. Die Familie besaß ein riesiges Anwesen am Isarhochufer. Ein weiter Garten zog sich den gesamten Hang hinter dem herrschaftlichen Haus bis zum Isarkanal hinunter. Eigentlich war es mehr ein Park. Es gab wild wuchernde Bereiche, die etwas Verwunschenes hatten. Ein verwitterter Pavillon lag zwischen riesigen Farnen an einem kleinen Tümpel, in dem Goldfische schwammen, manchmal auch Enten. In einer Garage weiter vorn, die so groß war wie ein eigenes Haus, war die erlesene Sammlung von Oldtimern seines Vaters untergebracht. Ein Jaguar E-Type Coupé aus der Serie 1, Baujahr 1964, British racing green, stand neben einem Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder von 1973. Die Lackfarbe hieß grigio ferro, was sich mit Stahlgrau übersetzen ließ. Aber wenn das Licht richtig stand, schimmerte der Wagen auch ein kleines bisschen braun.

Roys Vater hatte ein besonderes Faible für Italien. Wie viele Deutsche, denen es an Leichtigkeit fehlte und die unfähig waren, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen, liebte er die kraftvolle Eleganz und die Sportlichkeit der großen italienischen Autobauer. Ihre Schöpfungen hatten etwas ungemein Lässiges, für einen Deutschen wie ihn geradezu verboten Nachlässiges, wie leicht ging daran etwas kaputt. In seiner Sammlung befanden sich außerdem ein paar sehr spezielle Autos der Gegenwart. Da gab es zum Beispiel einen Lancia Delta S4 Stradale, eine seltene Straßenversion des Sportwagens, der unter anderem die Rallye Monte Carlo 1986 gewonnen hatte. Ehrfürchtig erzählte Roy, als er Marc das eckige Gefährt, dem man die Herkunft aus dem Rallyesport deutlich ansah, zum ersten Mal zeigte, dass davon nicht einmal hundert Stück hergestellt wurden. All diese Fahrzeuge standen in ihrer zerbrechlichen Eleganz und verschwenderischen Unzuverlässigkeit in größtmöglichem Gegensatz zur wuchtigen Solidität und demonstrativen Langeweile, die das Geschäft von Roys Vater als Bauunternehmer ausmachten. Im Alltag fuhr er ausschließlich eine 500er-S-Klasse.

Roys Vater besaß all diese wunderschönen Autos, fuhr sie aber höchst selten, weil er panische Angst hatte, ein Kratzer oder eine Delle könnten den Wert der raren Objekte mindern. Nur an Tagen mit perfekten klimatischen Bedingungen wurde ab und zu eines der Fahrzeuge bewegt, dann aber höchstens zu einem kleinen Ausflug in die oberbayerische Voralpenlandschaft. Wenn bei Föhnwetter auf der Landstraße vor München die Alpen zum Greifen nahe schienen und Ludwig Grünbauer Roy und Marc im Ferrari bei geöffnetem Dach zu einer kleinen Tour mitnahm, spürte man bereits, dass Italien nicht weit war. Aber wenn die Fahrt mal wieder im Undosa am Nordufer des Starnberger Sees endete, brachte einen der dort servierte Cappuccino, damals klassischer Filterkaffee mit Sprühsahne, mit Wucht in die Gegenwart der westdeutschen Achtziger zurück. Bayern war eben doch nur fast Italien.

In der Schule saßen Marc und Roy seit der Aktion mit dem Kruzifix und dem Schneeball nun nebeneinander. Sie unternahmen fast alles gemeinsam, und besonders gern gingen sie ins Kino. Nachdem sie «Zurück in die Zukunft» gesehen hatten, musste jeder sofort ein Skateboard haben wie das im Film. Roys war natürlich ein Markenprodukt, Marc hatte ein günstiges bekommen. Es war rosa, deshalb war der Preis herabgesetzt. Beide trugen Daunenweste und rot-weiße Nikes, wie Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, der in echt fast so klein wie Frau Falter war. Roy spielte ständig mit Marc die Szene mit den Kopfnüssen nach. «Hallo, McFly, jemand zu Hause?» – dabei klopfte er Marc immer etwas zu fest auf den Schädel, wie die Jungs im Film Martys Vater in der Bar. Die Schulpartys gingen los, und Marc war das erste Mal verliebt. In die einzigartige Petra. In Petra waren aber beinahe alle zwölf Jungs der Klasse verliebt. Leider nur in Petra. Die anderen etwa zwanzig Mädchen der Klasse fanden das verständlicherweise nicht so toll. Roy zog Marc mit seiner Schwärmerei deshalb gnadenlos auf. Was er selbst über sie dachte, war nicht so eindeutig zu sagen, dachte Marc.

Als an ihrer Schule in der Vorweihnachtszeit ein Wohltätigkeitsbasar stattfinden sollte und alle Klassen aufgefordert wurden, einen Beitrag zu leisten, um Spenden für hungernde Kinder in der, wie jemand sagte, «Dritten Welt» zu sammeln, zeigten Marc und Roy zunächst wenig Ehrgeiz, sich zu engagieren. Roy nahm an, es würde wieder auf die üblichen Kuchen hinauslaufen, die von emsigen Müttern zu Hause gebacken und die dann, an einem sich in