6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Schicksalsroman - Leben zwischen Licht und Schatten. Robert Brandt, Fotograf und künstlerisch begabt, ist Ende Fünfzig und steht mitten im Leben. In einem idyllischen Ferienort betreibt er eine kleine Galerie und vermietet in seinem Haus am Meer Gästezimmer. Doch Roberts Leben war nicht immer so unbeschwert. Geheimnisse ranken sich um ein fast vier Jahrzehnte zurückliegendes Ereignis und lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Eines Morgens klopft Felia an seine Tür. Mit ihrem alternativen Aussehen, ihrer dazu unpassend erscheinenden Verschlossenheit und den traurigen Augen bringt die junge Frau Roberts geordnetes Leben von einem auf den anderen Moment durcheinander. Als Felia dann auch noch auf ein ungewöhnliches Aquarell stößt, bricht die Vergangenheit erneut über Robert herein ... Eine ungewöhnliche Nacht beginnt. Unter dem Vollmond im Haus am Meer wird von Liebe, Lügen und Halbwahrheiten, von Verlusten, Ängsten und himmlischen Gefühlen berichtet. Menschen, die sich finden und schicksalhaft miteinander verbunden bleiben - ein Leben lang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

2022

der Rahmenhandlung)

vorliegend überarbeitete Version 2022

Thomas Staufenbiel

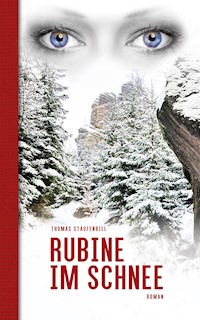

Rubine im Schnee

Ein Leben zwischen Licht und Schatten

PROLOG - DIE RUBINE IM SCHNEE 5

HAUS AM MEER I 6

VOLLER MOND 38

IM LICHT DER SONNE 134

HAUS AM MEER II 216

SCHATTEN DER NACHT 220

VATER 271

HAUS AM MEER III 317

MUTTER 320

SONNE, MOND UND STERNE 327

HAUS AM MEER IV 347

EPILOG - WAS WIRKLICH ZÄHLT 356

PROLOG

Ringsherum war es still geworden. Kein Laut drang mehr an mein Ohr. Ich sah hinauf in den Himmel, den weißen Flocken entgegen, die sich wie in Zeitlupe näherten und angenehm kühl auf meinem Gesicht niederließen. Einzigartige Gebilde unendlicher Schönheit und doch so vergänglich.

Meine Augen wurden feucht. Salziges Wasser sammelte sich in ihnen, bis sich eine erste Träne ihren Weg über meine erhitzte Wange bahnte. Unendlich langsam spürte ich sie hinabrollen und allen weiteren ihre Spur hinterlassen. Am Kinn zögerte sie, vielleicht nur einen Augenblick, vielleicht eine Ewigkeit. Doch weitere folgten und ließen den Tropfen schwerer werden, bis er sich löste und zu Boden fiel. So wie sich diese erste schwere Träne auf meine große Liebe legte, folgten ihr mehr und mehr.

Ein eisiger Wind blies mir heftig entgegen, als wollte er die Welt in eine Schockstarre zu versetzen. Mir kam es vor, als nähme er meine Tränen auf ihrem Weg gefangen und verwandelte sie in kleine Eiskristalle. Hart und schwer schienen sie in den befleckten Schnee zu stürzen. Und dort veränderte sich ihr Aussehen. Ganz langsam sogen sie den Saft des Lebens in sich auf und glitzerten mir entgegen.

In der Wolfsgrube sah ich sie zum ersten Mal in meinem Leben. Sie, die mir bis heute nicht aus den Gedanken schwanden und die mich auf jedem meiner Wege begleiteten. Unsere Liebe hatte sie erschaffen. Sie manifestierten sich tief in meiner Seele und gaben mir in ihrem Glanz die Schuld an all der Tragik. Sie, die tiefdunklen Rubine im Schnee.

HAUS AM MEER I

An diesem frühen Sonntagmorgen schauen erste Sonnenstrahlen durch die lichten Baumreihen und versprechen einen milden Tag. Am Strand laufen vereinzelte Jogger ihre Bahnen. Einige kenne ich vom Sehen, andere sind vermutlich Urlauber vom nahen Campingplatz oder aus den Ferienwohnungen des Ortes. Das Meer hat sich in der Nacht ordentlich ausgetobt und den Strand mit allerlei Treibgut, Algen und Muscheln übersät. Jetzt liegt es ruhig und nur kleine Wellen plätschern ans Ufer. Weit draußen auf der Linie des Horizonts kann ich die großen Fähren entdecken, die zwischen der nahen Hansestadt und den skandinavischen Ländern verkehren. Weiter vorn stehen die Reusen jener Fischer, deren Boote gerade im kleinen Hafen zu meiner Rechten festmachen. Sie bringen ihren Fang an Land. Wenn der Reusenfischerei auch längst keine große Bedeutung mehr zugeschrieben wird, so gibt es sie hier tatsächlich noch.

Unser kleiner Ort Redelow ist ein Geheimtipp für Feriengäste, die das Ursprüngliche der Küste lieben und überlaufene Touristenzentren meiden. Doch auch bei uns ist in den Sommermonaten einiges los. Da gibt es diverse Strandfeste mit Lagerfeuern und Gitarrenmusik. Auf dem Reiterhof findet jedes Jahr eine Woche lang ein großes Mittelalterspektakel mit Schaustellern, Buden, rustikalen Speisen und jeder Menge Musik statt. Im Hafen werden neben Rundfahrten zur Steilküste auch Hochseeangeltouren angeboten und sogar eine Yacht kann gemietet werden. Manchmal bietet die kleine Kirche im Ortskern die Kulisse für eine Hochzeit. Danach kann man beobachten, wie zwei Schimmel, die vor eine weiße Kutsche gespannt wurden, das Brautpaar an den Strand bringen. Dort steigt dann ein rauschendes Fest und nicht selten finden sich auch Bewohner unseres Ortes dazu ein und feiern gemeinsam mit den frisch Vermählten bis in die frühen Morgenstunden.

Doch immer wieder kehrt Ruhe ein und Ursprünglichkeit lässt sich genießen. Es sind die endlosen Felder, die Landspitze mit dem kleinen Leuchtturm und die schroffe Steilküste, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen. Pferdeliebhaber können entspannte Ausritte in die flache Landschaft unternehmen und Tagträumer im Gras liegen und auf einem Halm kauend die Wolken ziehen lassen. Wer abschalten möchte, ist in Redelows Idylle genau richtig.

Ich liebe die ruhigen Tagesanbrüche und genieße sie meist auf der Veranda hinter dem Haus. Dort sitze ich dann mit einer Tasse heißem Kaffee, frischen Brötchen und der Tageszeitung. Zugegeben, ich lese sie inzwischen nicht mehr druckfrisch vom Papier, sondern ganz entspannt auf meinem Tablet. Überhaupt hat das Internet in einem Ort wie diesem seine ganz besondere Berechtigung. Es ist ein Teil dessen, was ich den Draht zur Welt nenne. Mal ehrlich, wer stellt sich gern als Hinterwäldler dar, wenn die Wärme des Sommers die Urlauberströme aus den großen Städten der Republik zu uns bringt?

Jetzt, Ende September, steht das Gästezimmer im hinteren Teil des Hauses bereits seit einiger Zeit leer. Die Hauptsaison ist vorüber und nur wenige Touristen verirren sich noch nach Redelow. Die Ausnahmen machen wie so oft hartgesottene Camper, die der Natur zu jeder Jahreszeit das Beste abgewinnen können. Jetzt flauen die Besucherströme ab, aber insgesamt war es ein gutes Jahr. Seit dem zeitig einsetzenden Frühling stand das Zimmer keine einzige Nacht leer. Die Gäste gaben sich die Klinke in die Hand und verbreiteten den ganzen Sommer hindurch ein geschäftiges Flair. Der Geruch von Sonnencreme auf heißer Haut schwebte über dem Strand und ließ die Monate wie einen einzigen langen Urlaub erscheinen. Doch auch die Reinigung des Zimmers und die Erledigung all der kleinen Dinge, die den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt gewähren, standen jederzeit auf meiner Tagesordnung.

Umso mehr freue ich mich nun auf einen ruhigen Morgen ohne Verpflichtungen, nehme einen Schluck Kaffee und lasse meine Blicke ziellos schweifen. Ich atme die salzige Seeluft ein und spüre, wie mich die Sonnenstrahlen an der Nasenspitze kitzeln. Vom Strand weht das Gekrächze der Möwen herüber und über mir rauscht leise der Wind in den Wipfeln der hohen Kiefern.

Hin und wieder streift mich ein flüchtiger Gedanke. Hat er etwas mit mir zu tun? Ich weiß es nicht und lasse ihn ziehen wie jene Schwalbe im Wind, die gerade nahe der Veranda vorbeifliegt. Blinzelnd sehe ich ihr nach.

Ich spüre, wie sich ein Lächeln auf meine Züge legt. Früher hätte ich die Schwalbe beneidet, wäre ihr in Gedanken hinterhergejagt, wie ich oftmals voreilig einer Idee folgte, die mir wichtig erschien. Jetzt bin ich zur Ruhe gekommen. Kann das nach all meinen Erlebnissen wirklich wahr sein?

Es gab eine Zeit, da war ich euphorisch, ließ mich von Neuem anstecken und begeistern. Mit den Jahren habe ich jedoch gelernt, dass vieles nur im Licht künstlicher Scheinwerfer glänzt, nach deren Erlöschen jedoch unwiederbringlich verblasst. Weniges hat Bestand und kämpft doch bis zum Schluss um seine Berechtigung.

Ein flüchtiger Gedanke findet heute kaum noch meine Beachtung. Doch so, wie hin und wieder eine Schwalbe ihr Nest unter dem Balken der Veranda baut und für einige Zeit Gast in diesem Haus bleibt, findet sich auch im Gästezimmer manchmal ein Besucher ein, dem das Haus nicht nur Unterkunft für die Nacht bietet, sondern Geschichten zu erzählen hat. Dann kann es passieren, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, sich doch ein kleiner Gedanke zu mir verirrt und ich schließlich nach seinem Sinn frage.

Die Schwalbe umkreist einige Male das Haus, setzt sich dann auf einen Balken der Überdachung und schaut zu mir hinunter. Während ich darüber nachdenke, wann sie wohl ihren Weg in den Süden antritt, schreckt mich plötzlich die Türklingel auf. Verwundert werfe ich einen Blick zur Uhr. Ich erwarte keinen Besuch, der Briefträger kann heute ausschlafen und Gäste sind nicht angemeldet. Da mich das Rätseln nicht weiterbringt, gehe ich zur Tür und öffne.

Erstaunt blicke ich auf die junge Frau, die im Licht der Morgensonne vor meiner Tür steht. Sie passt so gar nicht in das Bild der kleinen Straße mit den gepflegten Vorgärten und hellen, Reet gedeckten Häusern. Ich bin gerade erst aus meinen Schwalbenbetrachtungen aufgetaucht und kann diese Gestalt nicht mit meinen melancholischen Bildern in Einklang bringen. Sie erscheint mir wie die Figur aus einem Comic-Heft. Ein wenig komisch komme ich mir vor, als ich dieses Wesen von unten bis oben mustere. Es mag fast so aussehen, als wolle ich sie in eine Schublade stecken: abgestempelt als durchgeknallten Kult. Punkt, aus und Schluss.

Da steht sie nun also. Sie ist sehr viel jünger als ich und reicht mir gerade bis unter die Nasenspitze. Ihre Füße stecken in hohen, mit allerlei Schnallen besetzten schwarzen Stiefeln, aus denen zwei schlanke Beine hervorschauen. Diese stecken in schwarzen Stümpfen und verschwinden in Kniehöhe unter einem violetten Rock. Mein Blick fällt jetzt auf ein Stück nackte Haut, was mir für die Jahreszeit unpassend erscheint. Dort sticht ihr Bauchnabel-Piercing mit dem kleinen Edelstein ins Auge, der ein Amethyst sein könnte. Die Farbe violett scheint es der jungen Frau offensichtlich angetan zu haben. Das in Form und Farbe perfekt auf den restlichen Look abgestimmte Top beginnt knapp oberhalb des Bauchnabels und ist komplett mit einer schwarzen Netzstruktur überzogen. Lange Ärmel liegen eng auf der Haut und verbreitern sich am Handgelenk zu einer Art Trichter. So kann ich die schlanken Hände der Frau nur schemenhaft erkennen, die schwarz lackierten Fingernägel schauen jedoch hervor. Die Schultern der Fremden sind von einer dichten, schwarzen Haarmähne bedeckt. Vom Gesicht ist außer dem dunkel geschminkten Schmollmund und einer schmalen Nase wenig zu sehen. Das meiste überdeckt eine verspiegelte Sonnenbrille. Um den Hals trägt dieses Wesen eine schwarze Perlenkette, die verdächtig nach billigem Modeschmuck aussieht. Und schließlich fällt mir noch die Nieten besetzte Handtasche auf, in der kaum mehr als ein Schlüssel und etwas Kleingeld Platz finden können. Allerdings vermute ich, dass diverse Schminkutensilien hineingepresst wurden, denn das Täschchen kommt ziemlich ausgebeult daher.

Wie gesagt, diese junge Frau wäre sofort in der Schublade für „durchgeknallte Typen“ gelandet, hätten nicht vor Jahren einige ihr von Stil und Auftreten her sehr ähnliche junge Leute aus der Großstadtszene zu meinen guten Freunden gezählt. In vielerlei Hinsicht hatte mir die Zeit mit jenen äußerlich skurril anmutenden Menschen mehr gegeben als mancher Augenblick mit einem gemeinhin als Normalo bezeichneten Typen. Das sonderbare Erscheinungsbild und die dadurch selbst geschaffene Abgrenzung schienen damals in gewissem Sinne legitim: Hinter solcher Fassade traf ich auf einsame junge Menschen mit bodenständigen Ansichten und diversen Problemen.

Will mich diese Vergangenheit nun einholen? Welch ein Zufall, dass die Unbekannte ausgerechnet vor meiner Tür steht.

„Hi, gibt's hier noch ein freies Zimmer?“, fragt sie und streicht eine Strähne hinter ihr Ohr.

Da ich nicht weiß, was ich von ihr halten soll, fällt mir spontan nur eine wenig intelligente Antwort ein.

„Kommt darauf an.“

„Worauf?“, kontert sie und ich muss mir ein Lachen verkneifen, denn das ist haargenau die Antwort, die ich auch selbst gegeben hätte.

Ich schaue sie an und habe das Gefühl, vor einem Spiegel zu stehen. Die übermäßig großen Gläser der Sonnenbrille zeigen mir beinahe mein gesamtes Abbild.

„Na, wer das fragt!“, rede ich ohne nachzudenken.

„Hey, das ist Datenschutz“, kommt die prompte Antwort, die mir genauso wenig gefällt, wie ihr vorher meine unsinnige Frage. Da ich nichts weiter dazu sage, trippelt die junge Frau in ihren Stiefeln von einem Fuß auf den anderen. Die Situation ist wohl auch für sie fragwürdig. Vielleicht wäre Weglaufen eine Alternative, doch genau wie ich bewegt auch sie sich nicht von der Stelle. Die Sekunden dehnen sich zu gefühlten Stunden, ohne dass irgendeine Entscheidung getroffen wird. Wie ich da stehe ohne etwas zu sagen, komme ich mir ein bisschen dämlich vor. Andererseits bin ich neugierig, wie sich die Situation auflösen wird. Für die auffallend gekleidete junge Frau ist es alles andere als spannend. Ganz im Gegenteil, sie scheint verzweifeln zu wollen. Das finde ich eigenartig, denn eben noch glaubte ich eine selbstbewusste Frau vor mir, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Nun, nur wenige Augenblicke später, bröckelt die Fassade zusehends. Ihre Körperhaltung verliert mit jeder Sekunde an Spannung. Fast schon glaube ich, sie wird jeden Moment in sich zusammensacken. Ein unbestimmtes Gefühl regt sich in mir und sie beginnt mir leid zu tun. Immerhin ist sie noch sehr jung und könnte meine Tochter sein. In diesem Zustand lässt man doch niemanden gehen, schräges Outfit hin oder her.

Die junge Frau wird nervös und spielt mit ihrem Handtäschchen. Nach einer Ewigkeit fasst sie sich ein Herz und erklärt: „Ich hab keins gefunden. Bin schon durch den halben Ort. Überall hängen die Schilder: Zimmer frei. Aber alle sagen, die sind belegt.“

„Schon mal darüber nachgedacht, dass die dich einfach nicht bei sich haben wollen?“ Ein bisschen gemein komme ich mir bei diesen Worten schon vor, aber ich weiß genau, dass die Zimmer der Nachbarschaft zu dieser Zeit nicht komplett ausgebucht sind.

„Mann, ich will doch nur ein Zimmer für ein paar Nächte, ich bin total fertig. Keine Angst, ich kann's bezahlen.“

Na, das ist süß, warum sollte ich Angst haben? Mit Kunden, die die Zeche prellen wollten, hatte ich schon zu tun. Jetzt kann ich ein Schmunzeln kaum noch unterdrücken. „Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich habe keine Angst“, erkläre ich.

Das bringt mein Gegenüber nun völlig aus der Fassung. Sie kommt keinen Schritt weiter. Aus irgendeinem Grund bleibt sie jedoch stehen, statt ihr Glück beim nächsten Haus zu versuchen. Ich für meinen Teil bin mir inzwischen nicht einmal mehr sicher, ob ich sie ziehen lassen würde. Doch was hält diese junge Frau?

„Oh Mann, Scheiße“, ist alles, was sie noch vorbringen kann. Wütend stampft sie mit dem Fuß auf den Boden, bockig wie ein kleines Kind, das nicht bekommt, was es gerade will.

Ich warte. Worauf, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt die Tür schließen und wieder hinaus auf die Veranda gehen. Doch werde ich dann noch in Ruhe meinen längst kalt geworden Kaffee trinken können? Werden meine Gedanken weit draußen auf dem Meer sein oder ziehen sie den Rest des Tages hinter dieser jungen Frau her, die Redelow wahrscheinlich verlassen wird, ohne ein Zimmer gefunden zu haben? Bin ich dann nicht genauso herzlos wie all die Anderen? Und so warte ich, während sie ihren Kopf in alle Richtungen dreht und überall und nirgendwo hinsieht, ohne auch nur das Geringste dabei wahrzunehmen. Vielleicht will sie mich glauben machen, sie schaue sich nach einer Alternative um. Ich sehe jedoch, wie sie mit sich kämpft. Inzwischen gleicht sie einem Häufchen Elend, kaut auf ihrer Unterlippe herumkaut, nestelt an dem kleinen Handtäschchen herum und schaut schließlich zu Boden.

„Bitte“, sagt diese sonderbare Frau auf einmal leise und legt ihre ganze Verzweiflung in dieses eine Wort. Da steht sie vor mir, hat doch auch ihren Stolz und will nicht zeigen, wie plötzlich alles über ihr zusammenbricht. Sie nimmt die Sonnenbrille ab und ich sehe, wie Tränen die schwarze Schminke um ihre Augen aufweichen. Das spiegelnde Utensil ist offenbar weit mehr als ein modisches Accessoire gewesen. Es verbarg die Verletzlichkeit und hielt den Schein der Unnahbarkeit aufrecht. Jetzt zerfällt das Bild in tausend Stücke und unter der Schale ihrer ausgefallenen Kleidung sehe ich eine zutiefst verletzte Frau. Tränen ziehen nun dunkle Streifen über ihre Wangen und tiefe Augenränder zeugen von einer durchwachten Nacht. Dann schaut sie mir das erste Mal direkt in die Augen, reicht mir die Hand und sagte ebenso leise wie zuvor: „Felia.“

Ich nehme ihre Hand und ziehe die junge Frau weg von der Straße, weg von den neugierigen Blicken hinter gehäkelten Gardinen. Fort von abweisenden Worten durch halb geschlossene Türen, die ihr bis dahin wenig Glück gebracht haben. Hinein in das schützende Haus mit seinen kleinen Fenstern, den dunkelblauen Läden, dem Reetdach und einer gemütlichen Ferienwohnung am Ende des Flurs.

* * *

Das Haus ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Betritt man den Vorflur, findet sich links eine Tür, die in das private Arbeitszimmer führt. Geradeaus erreicht man die Ferienwohnung, die nach hinten auf einen Teil der Veranda hinausführt. Die rechte Tür des Flurs führt in die Privaträume des Hauses. Tritt man dort ein, gelangt man vorbei an Schlafzimmer, Bad und Küche bis in das Wohnzimmer mit seiner großen Fensterfront und dem Zugang zur Veranda. Normalerweise schließe ich die Tür zum Vorflur, damit die Gäste nicht versehentlich die Privaträume betreten. Bedingt durch ein eigenwilliges Bauchgefühl verzichte ich heute jedoch darauf.

Mein neuer Gast bleibt den ganzen Tag in seinem Zimmer. Die meiste Zeit scheint Felia zu schlafen. Nur manchmal verirrt sich ein leises Schluchzen bis hinüber in mein Wohnzimmer und lässt mich aufhorchen. Dann folgt eine lange Stille, bis ich es später, in der Küche stehend, wieder erahne. Ich lasse den Teller sinken, den ich gerade abgewaschen habe, doch da ist nichts als das immerwährende Ticken der alten Wanduhr. Trotzdem spüre ich in meinem Inneren, dass es Felia nicht gut geht. Im Augenblick kann ich nichts für sie tun und genau das ist es, was mich unruhig macht. Warum beginne ich mich für sie verantwortlich zu fühlen? Wir kennen uns erst seit wenigen Stunden und doch mache ich mir fortwährend Gedanken.

Die meisten Gäste kommen mit Koffern, als wollten sie Jahre bleiben. Felia hat nur diese winzige Tasche dabei und ihr tränenverschmiertes Gesicht steht mir wie ein böses Omen vor Augen. Was kann ich tun? Zunächst bleibt mir nichts, als das Geschirr abzutrocknen und einige Lebensmittel einzukaufen, denn schließlich wird Felia irgendwann Hunger bekommen. Wann habe ich jemals für einen meiner Gäste eingekauft? Das Ferienzimmer verfügt über eine Kochnische und ich bin weder Hotelier noch Küchenchef. Seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass sie kein „normaler“ Gast für mich ist. Welcher Umstand hat sie ausgerechnet hierher verschlagen? Ich merke, dass ich mir genau diese Frage vor wenigen Minuten schon einmal gestellt habe. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Mein Gesicht spiegelt sich in der Fensterscheibe über der Spüle und ich muss grinsen. Oh Mann, ich bilde mir ganz schön was ein. Entschlossen lege ich das Geschirrtuch aus der Hand, nehme mein Portmonee und den Hausschlüssel und mache mich auf den Weg zu dem kleinen Supermarkt. Wie gut, dass der bis Ende September auch sonntags geöffnet hat.

Es ist bereits später Nachmittag, als ich das Haus wieder betrete. Die Tür am Ende des Flurs steht weit offen und meine neugierigen Blicke finden das Zimmer leer vor. Ich packe die Einkäufe aus und frage mich im Stillen, wo mein Gast wohl hingegangen ist. Sie wird in ihrem Outfit überall Aufsehen erregen und für Gesprächsstoff sorgen. Das ist sicher nicht das, was Felia jetzt braucht. Langsam werde ich mir selbst unheimlich. Warum mache ich mir Sorgen? Sie hat ihr Leben bisher auch ohne mich gelebt. Energisch schüttele ich die Gedanken ab und freue mich auf einen ruhigen Ausklang des Tages.

Morgen werde ich mich wieder um meine Galerie kümmern, die ich an diesem Wochenende vollständig vernachlässigt habe. Die Kunstschaffenden unserer Region finden sich dort regelmäßig ein, stellen ihre Schöpfungen aus und bieten Bilder und Schriften zum Kauf an. Das schmale Fachwerkhaus erkennt man schon von weitem. Es steht eingezwängt zwischen zwei ebenso alten Gebäuden nahe der Kirche im Ortskern. Tritt man ein, schlägt dem Besucher nicht nur der typische Geruch von altem Holz und Papier entgegen, sondern schellt auch die kleine Glocke über der Tür. Die Plastiken und Bücher sind in den zahlreichen Regalen ausgestellt, die Bilder in Registern voller Sammelmappen oder auf Staffeleien im Raum verteilt. In dieser Galerie spielt sich der Großteil meines jetzigen Lebens ab. Sie ist gleichzeitig Aufgabe und Lebensinhalt für mich geworden. Dorthin gehe ich fast jeden Tag, freue mich auf neue Bekanntschaften, anregende Gespräche und natürlich auf zahlungskräftige Kunden.

Mit diesen Gedanken habe ich Felia für eine Weile aus meinem Kopf verdrängt. Die Einkäufe sind längst verstaut und noch immer stehe ich unschlüssig in der Küche herum. Als ich bemerke, wie die letzten Sonnenstrahlen ein warmes Licht ins Haus werfen, gehe ich schließlich hinaus auf die Veranda. Dort setze ich mich auf meinen Lieblingsplatz und spüre sofort etwas Ungewohntes. Anfangs ist es nur ein Gefühl, doch als ich mich umschaue, sehe ich meinen Gast zusammengekauert auf dem Boden sitzen. Als Felia zu mir herüberschaut, erkenne ich sofort, wie leer und ausdruckslos ihr Blick ist. Sie schweigt. Was gibt es auch zu reden? Dürfen mich ihre Sorgen etwas angehen oder soll ich sie gar ermutigen, mir davon zu erzählen? Habe ich nicht in meinem Leben schmerzhaft gelernt, dass man nichts erzwingen kann? Irgendwann kommt von allein, was kommen soll.

„Es tut mir leid“, sagt Felia irgendwann und ich weiß nicht, was sie meint. Vielleicht ist es ihr unangenehm, sich so zu zeigen. Vielleicht spürt sie auch, wie meine Gedanken um sie kreisen. Da ist etwas zwischen uns: ein seidener Faden, unsichtbar, unendlich fein und viel zu kostbar, um ihn zu zerreißen.

„Hast du Hunger?“, frage ich schließlich. Die Antwort ist ein zustimmendes Nicken.

Während ich in der Küche mit Tellern und Besteck hantiere und Wurst, Brot und Salat auf das Tablett stelle, bemerke ich nicht, dass Felia im Türrahmen lehnt und mir zuschaut. Erst als ich den Balsamico aus dem Schrank hole, sehe ich sie dort stehen. Wir blicken uns einen kurzen Moment an, dann nimmt sie wortlos das Tablett und trägt es hinaus. Ich stehe da und schaue ihr eine Zeitlang gedankenverloren hinterher. Doch bevor ich mich wieder sinnloses Grübeln übermannt, greife ich nach den Getränken, gehe ebenfalls auf die Veranda und staune über den sehr einladend gedeckten Tisch.

Es ist ein schweigsames Abendessen, doch ich spüre, wie Felia innerlich ruhiger wird. Hin und wieder verliert sich ihr Blick in den Weiten des Meeres. Vielleicht ziehen ihre Gedanken den weißen Segeln hinterher, träumt sie sich hinaus auf die Wellen und fort von allem Kummer und Schmerz. Mit der Zeit legt sich ein verträumter Ausdruck auf ihr Gesicht und verrät doch nichts. Noch immer trägt sie das violette Outfit mit den schwarzen Netzärmeln, nur die Boots müssen irgendwo achtlos in der Ecke liegen.

„Ich habe lange nicht in einer so schöner Umgebung gegessen“, sagt sie plötzlich und sieht zu mir herüber. „Es ist schon eine Weile her, da saß ich abends oft stundenlang mit einem Freund auf dem Dach unseres Hochhauses. Es war echt schön, in den Sonnenuntergang zu schauen. Dazu gab's Pizza oder wir haben uns was vom Dönerstand um die Ecke geholt. Aber so auf der Veranda am Meer, das kenne ich nur aus dem Urlaub mit meinen Eltern.“ Und ganz in Gedanken fügt sie nach einer Pause hinzu: „Als Kind war alles einfacher, nicht so verdammt hart.“ Dann verstummt Felia wieder und schaut bis weit hinter den Horizont.

„Ich habe zurzeit keine Buchungen auf das Zimmer. Du brauchst dir also keine Gedanken zu machen. Kannst erst mal eine Weile hierbleiben.“ Habe ich das wirklich gesagt? Das wird dann wohl die eine oder andere Verpflichtung mit sich bringen. Felia stand am Morgen ohne Gepäck vor der Tür und trägt trotzdem an einer schweren Last. Ich nahm sie statt als Urlaubsgast eher wie eine Bekannte auf, die ich nicht im sprichwörtlichen Regen stehen lassen konnte. Will ich wirklich, dass sie bleibt? Die Frage beantwortet sich Sekunden später von allein. Die Einladung ist ausgesprochen und ein erstes Lächeln zieht über Felias blasses Gesicht. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass damit bereits eine kleine Last von dieser geheimnisvollen jungen Frau abgefallen ist.

Nach dem Essen durchwühle ich die Schränke und suche eine Jeans und ein Shirt heraus. Felia schaut fragend, versteht dann aber, dass sie hier nicht ewig in ihren verrückten Klamotten herumlaufen kann. Sie nimmt die Sachen entgegen und verschwindet im Gästezimmer. Es dauert eine ganze Zeit, bis sie wieder vor mir steht und ich diesen völlig neuen Menschen kaum wiedererkenne. Sie hat sich die Schminke aus dem Gesicht gewaschen und selbst ihre braunen Augen schauen mich im Moment nicht mehr allzu traurig an. Jetzt fallen mir auch die langen Wimpern auf und selbst die eine störrische Haarsträhne, die ihr andauernd ins Gesicht rutscht, kann nichts daran ändern, dass sie frischer wirkt. Ansonsten muss ich lächeln, denn das Shirt ist etwas zu groß und die Jeans musste sie unten umkrempeln.

„Passt doch gut hierher, dieser Schlotterlook. Wenn ich so nach Hause komme, wird's der letzte Schrei am Modehimmel.“ Felia bemerkt dabei nicht, dass auch mir diese Sachen nicht passen würden.

Inzwischen habe ich längst entschieden, dass wir morgen in die Hansestadt hinüberfahren werden, um sie neu einzukleiden.

Während Felia sich umschaut, räume ich das Geschirr in die Spülmaschine, statt es wie so oft per Hand zu säubern. Dabei bin ich mit den Gedanken bei meinem neuen Gast. Es ist nicht schwer zu erraten, was sie denkt. Einerseits gefällt ihr die Ruhe und Abgeschiedenheit, andererseits fehlt ihr die Stadt mit ihren bunten Lichtern. Sie kann die Stille vielleicht genießen und doch schafft eben diese Ruhe auch Unbehagen, forderte ihren Tribut, zwingt sie sozusagen, der eigenen Stimme und dem Schlagen ihres Herzens zu lauschen. Das alte Haus mit seinen Ecken und Winkeln ist vermutlich etwas ganz Anderes, als Felia es gewohnt ist. Ich stelle mir vor, dass sie in einer klaren, schnörkellosen Hochhauswohnung lebt, an der die Straßenbahn vorbeizieht und nachts nie Dunkelheit herrscht. Und tatsächlich: Nach dem Essen erzählt sie von ihrem Zuhause und weckt dadurch Erinnerungen in mir.

„Ich würde gern noch einen Abendspaziergang am Wasser machen. Kommst du allein klar?“, frage ich später ein wenig unsicher darüber, wie ich mich verhalten soll.

„Ja, alles okay.“ Ihre Antwort klingt aufrichtig, auch wenn sie leise und nachdenklich ausgesprochen ist. Es entsteht eine kurze Pause, während der mein Blick auf ihr ruht. Sie steht halb abgewandt im Türrahmen, hat die Stirn an das kühle Holz gelegt und scheint mit sich zu hadern. Ich sage nichts, lasse ihren Gedanken Raum und Zeit. Felias Hände krampfen sich um das Holz und ich kann förmlich spüren, wie schwere Mühlräder in ihrem Kopf arbeiten. Wieder kaut sie auf ihren Lippen herum. Ihr Blick wandert durch die geöffnete Tür auf den Flur hinaus und verfängt sich plötzlich in dem kleinen Arbeitszimmer gegenüber. Vielleicht ist ein leichter Luftzug durchs Haus geweht, vielleicht vergaß ich auch ganz zufällig die Tür zu diesem Raum zu schließen. So bietet nun dieser kleine Spalt einen sehr persönlichen Einblick und offenbart ein Porträtgemälde an der hinteren Wand.

„Wer ist sie?“, fragt Felia plötzlich und richtet ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Bild. Sie geht wie selbstverständlich in das Zimmer. Ich folge ihr mit leichtem Unbehagen und beobachte, wie sie mit ihren Fingern über die Leinwand streicht, als wolle sie eine Verbindung mit ihr eingehen.

„Sie ist wunderschön …“ Diesmal ist es mehr ein Flüstern zu sich selbst. Und dann fragt sie: „Hast du das Bild gemalt?“

„Ja“, antworte ich knapp und schaue auf meine Hände. Mit ihnen führte ich vor Jahren den Pinsel, um mein einziges Aquarell zu erschaffen. Ein sehr persönliches Bild, gezeichnet in einer Technik, in der ich nicht geübt bin. Normalerweise bevorzuge ich den Bleistift oder Kohle. Meine Zeichnungen von Landschaften, Pflanzen und auch Tieren sind eher skizzenhaft und klar strukturiert. Die liebsten Motive bleiben mir jedoch immer der Strand und das Meer, die Steilküste und der Leuchtturm. Es gibt unzählige Zeichnungen davon, die ich zu meiner inneren Befriedigung gut in der kleinen Galerie verkaufen kann. Dieses Bild allerdings bleibt eine Ausnahme. Ich kann bis heute nicht mit Bestimmtheit sagen, wie es mir gelungen ist, den Zauber meiner Gefühle auf diese Leinwand zu bannen. Sehe ich das Bild an, ist es fast so, als stünde die Porträtierte vor mir.

Auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter schaut mitten aus einem Sonnenblumenfeld eine wunderschöne Frau auf den Betrachter. Ihr rotbraunes Haar weht leicht im Sommerwind. Dieser samtig glänzende Traum bedeckt ihre Stirn vollständig, legt sich glatt um ihr schmales Gesicht und spielt um ihre Schultern. Die Spitzen der Haare verlieren sich in der Unendlichkeit unzähliger Sonnenblumen. Das weiche Gesicht mit dem strahlenden Lächeln und den kleinen Grübchen ist in seiner Schönheit jedoch nichts gegen diese Augen. Ich habe sie ein klein wenig größer gemalt, doch die kristallblaue Farbe entspricht in jeder Nuance der Wirklichkeit. Sie wirken wie zwei tiefe Bergseen, die so klares Wasser in sich bergen, dass ich bis auf den Grund und damit bis tief in die Seele der Porträtierten blicken kann. Nun, da Felia das Bild sieht, bin ich damit nicht mehr allein.

„Wer ist die Frau?“, fragt sie noch einmal, ohne sich von diesem Anblick abzuwenden. Doch ich gebe keine Antwort, will keine Antwort geben, denn wie könnte ich in wenigen Sätzen all das erzählen, was dieses Gemälde in sich birgt? Aber mein sonderbarer Gast kommt nicht los davon und steht wie gebannt davor. Dann sagt Felia etwas, das mir den Atem stocken lässt. Zuerst glaube ich an einen Scherz, doch sie sieht mich ernst an und ich lasse mich in den Sessel fallen, der neben mir steht.

„Mond“, flüstert Felia. Und nach einer kurzen Pause: „Ich sehe den Mond in ihren Augen. Den vollen Mond.“

Wie ist das möglich? Wie ist diese junge Frau in der Lage, ein so persönliches Detail zu entdecken, das ich in einer nächtlichen Stunde tiefster Erinnerung schemenhaft hinzugefügt habe? Es ist nicht einmal als Gestirn der Nacht zu erkennen. Vielmehr erscheint es als eine leichte Spiegelung in den Augen. Und doch hat Felia Recht. Groß und voll spiegelt sich der Mond des Jahres siebenundsiebzig dort in dem Kristallblau jener Augen. Der Vollmond unserer ersten Nacht – eines unsterblichen Glücks, wie ich damals dachte. Und doch ist so vieles mehr auf dem Bild verewigt als nur der Mond. Birgt es so viel mehr, dass nicht einmal mir selbst jene Tiefe klar wird, die ich geschaffen habe?

Welches Schicksal hat Felia hierhergeführt, frage ich mich in dieser Stunde erneut. Wo liegt der Sinn? Sie steht noch lange vor dem Gemälde und denkt nach. Vielleicht weiß sie schon jetzt viel mehr als ich selbst über Farben, die in stillen Abendstunden gemischt und auf Leinwand gebracht wurden. Farben, die ineinanderfließen, weiche Linien bilden und den Glanz aller glücklichen Momente meines Lebens widerspiegeln.

Mir wird das Zimmer zu eng und so sage ich noch einmal: „Ich gehe jetzt ein bisschen hinunter an den Strand.“

„Darf ich mitkommen?“

Ohne zu zögern nicke ich zustimmend. Ja, ich gebe zu, ich habe schon mit dieser Antwort gerechnet und doch weiß ich nicht, warum ich das tue und ob ich nicht lieber allein sein will. Dennoch: Es beruhigt mich sonderbar, dass Felia mitkommt.

Der Strand zeigt sich zu dieser Stunde fast menschenleer. Ein leichter Wind zieht über das Meer, zaubert kleine Wellen auf das Wasser, und das letzte Sonnenlicht färbt den Horizont tiefrot. Wir gehen schweigsam nebeneinander. Unsere Lungen füllen sich mit der salzigen Luft und über unseren Köpfen ziehen die letzten Möwen des Tages ihre Bahnen.

Hin und wieder halten wir an, schauen hinaus in die Ferne und Felias Blick verliert sich in unergründlichen Weiten. Was sehen ihre jungen Augen, das meine nicht erblicken können? Oder schauen wir beide auf die gleichen Dinge? Da fällt mir wieder diese Textzeile aus einem alten Gedicht ein, das ich vor langer Zeit einmal geschrieben habe: „Und sahen wir beide nur das eine …“, rezitiere ich leise vor mich hin.

„… war ihr Erschrecken auch das meine!“, beendet meine Begleiterin den angefangenen Satz und ich schaue sie erstaunt an.

„Ich hab's irgendwo gelesen, glaub in so 'nem Buch, das bei meiner Mutter im Nachtschrank liegt“, meint Felia sich zu erinnern.

Dieses und viele andere Gedichte waren mir in einem dunklen Lebensabschnitt nur so aus den Fingern geflossen. Ich schrieb sie nieder, ein kleiner Verlag nahm sich einiger davon an und veröffentlichte sie in einem schmalen Lyrikband.

„Es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so tiefgründig ist und dann mit der Frage nach dem Sinn des Lebens endet. Ich hab es als Kind nicht verstanden. Jetzt ist alles anders.“

Alles ist anders. Felias letzte Worte klingen in mir nach und das leise Rauschen der Wellen nimmt sie mit auf eine Reise in die Tiefen der Zeit. Diese junge Frau war noch nicht einmal geboren, als ich jene Worte schrieb, hat sie trotzdem in ihrem Gedächtnis gespeichert und über den Sinn nachgedacht. Wie müßig scheint es mir, weiter nach der Bedeutung ihres Hierseins zu forschen. Ich nehme diese junge Frau als Geschenk.

Wir schauen beide hinaus auf das weite Meer. Der letzte helle Streifen verabschiedet sich am Horizont und die ersten Sterne blinken am Nachthimmel über uns. Ich entdecke bereits erste Sternbilder. Da ist der Kleine Wagen, an dessen Deichsel der Polarstern leuchtet. Daneben steht die sich windende Erscheinung des Drachen und etwas höher Kassiopeia.

Wieder scheint mir, als würden mich meine Lieben, die bereits vor mir gegangen sind, von dort oben beobachten. Wie oft habe ich ihre Namen in die Sterne geschrieben, zuerst im Schmerz und voller Kummer, dann in Wehmut und schließlich voller Erinnerung. Auch in dieser Nacht schicken sie ihr Licht zu mir herunter und ich weiß, dass noch nicht alles getan ist. Dass ihr Leben und Tod nicht umsonst waren und meine sinnlosen, längst verhallten Schreie sich nun noch einmal zu Worten formen sollen.

„Gebt mir noch etwas Zeit“, flehe ich in dieser Stunde hinauf zu den Sternen. „Gebt mir noch etwas Zeit!“

* * *

Ein neuer Tag bricht an und beschert uns einen blauen Himmel voll wärmendem Sonnenschein. Um mein Gewissen zu beruhigen und noch ein wenig Freiraum zu bekommen, bitte ich am Morgen einen Freund mir zu helfen. Es ist für ihn nicht das erste Mal und so nimmt er die Schlüssel für meine Galerie gerne entgegen. Damit weiß ich sie für heute in guten Händen.

Wenig später fahren Felia und ich gemeinsam in die nahe gelegene Hansestadt mit ihrem bunten Treiben und den vielen Geschäften. Als wir am Vormittag aus dem Auto steigen, schauen uns die Leute ein wenig verwundert an. Und tatsächlich bieten wir beide ein eigenwilliges Bild: eine junge Frau in einem weiten Shirt und mit umgekrempelter Hose und ein Herr mittleren Alters mit einem Strohhut auf dem Kopf. Unser erster Weg führt uns in eine Boutique und anschließend in verschiedene Drogerien und Warenhäuser. Dort kleidet sich Felia neu ein und versorgt sich mit diversen Dingen, die eine junge Dame eben benötigt. So ausgestattet ist sie nun die Frau von nebenan. Mit dieser rein äußerlichen Wandlung vollzieht sich im Laufe des Tages auch eine Wandlung in ihrem Inneren.

Nach dem Einkaufsbummel setzen wir uns in ein Eiscafé und verbringen hier den halben Nachmittag. Bei Kaffee und Kuchen sehen wir den in der Ferne vorbeifahrenden Schiffen und der wogenden Menschenmenge auf der Strandpromenade hinterher. Dabei stelle ich eine sehr gute Beobachtungsgabe an meiner Begleiterin fest.

Einmal gibt sie mir vorsichtig einen Wink und deutet auf zwei Krawattenträger. Die beiden sind in ein offensichtlich anregendes Gespräch verwickelt und gestikulierten wild mit Armen und Beinen. Erst staune ich, dann fallen mir die unterschiedlichen Nationalitäten der beiden auf. Sie sprechen offenbar nicht dieselbe Sprache. Ein anderes Mal zeigt Felia zu einem Pärchen hinüber, das sich wie ein Ruhepol inmitten der Menschenmenge in heißen Küssen verliert. Es ist erstaunlich, wie Felia es schafft, diese kleinen Episoden des Lebens aus der Menge der Eindrücke herauszupicken und sie in mein Blickfeld zu rücken.

Später laufen wir über die Bootsstege, schauen uns die großen Yachten an und malen uns Bilder von fernen Stränden und langen Reisen auf dem Meer aus. Ein Katamaran hat es meiner Begleiterin besonders angetan. Er ist ein Traum in Weiß mit zwei ausladenden Rümpfen, die durch ein Brückendeck miteinander verbunden sind. Darüber thront der hohe Mast mit seinem derzeit eingerollten Segel. Felia hisst es in Gedanken und zieht mit diesem Gefährt aus dem Hafen hinaus auf das offene Meer.

Sie trotzt allen Gefahren und hält gegen den stärksten Sturm das Ruder fest in der Hand. Ihre Fantasie bekommt Flügel und jetzt muss ich meine Tagträumerin im letzten Augenblick festhalten, damit sie nicht vornüber in das Hafenbecken stolpert. Nachdem wir uns von diesem Schreck erholt haben, lachen wir beide ausgelassen jeden versteckten Kummer in den Wind. Vorsichtshalber ziehe ich Felia jedoch vom Steg zurück auf das feste Land. Wie die Leute am Vormittag noch über unser Äußeres gestaunt haben, so schauen sie jetzt verwundert auf zwei ausgelassen lachende Menschen. Dabei fallen wir im bunten Durcheinander des Hafens gar nicht mehr auf.

Erst spät abends treffen wir wieder in Redelow ein. Wir haben mehr als einmal herzhaft gelacht und ich fühle mich merkwürdig jung und unbeschwert. Auch Felia wirkt inzwischen viel lockerer als am Vortag und doch bin ich mir sicher, dass sie ihre Sorgen nur verdrängt. Habe ich so etwas nicht selbst schon erlebt?

* * *

Am nächsten Morgen kommt Felia nur langsam in Gang. Sie sieht blass und erschöpft aus, redet wenig und verschwindet häufiger im Bad. Anfangs schiebe ich es auf einen schlechten Schlaf, doch später mache ich mir bestimmte Gedanken. Darauf ansprechen will ich sie aber nicht. Das Frühstück genießen wir gemeinsam auf der Veranda und wieder wundere ich mich über den herrlichen Sonnenschein. Nur in der vergangenen Nacht hat es geregnet, doch der Wind hat die Wolken bereits in den frühen Morgenstunden davongeblasen. Mir scheint, als ziehe Felia die Sonne regelrecht an. Mal Hand aufs Herz: Ich muss auf diesen Gedanken kommen! Noch am Samstag vor ihrer Anreise regnete es seit mehreren Tagen in Strömen.

Heute öffne ich die Galerie wieder selbst und knüpfe an meine alltäglichen Aufgaben an. Es ist genügend zu tun, denn aufgrund dieses außergewöhnlich schönen Wetters kommen nun doch noch eine Reihe von Touristen in den Ort und flanieren von Schaufenster zu Schaufenster. Die kleine Glocke über dem Eingang der Galerie klingelt an diesem Tag außergewöhnlich oft.

Am Nachmittag verabrede ich mich mit zwei Künstlern des Nachbarortes und lade sie für den nächsten Tag ein. Wir organisieren die notwendigen Dinge und alle Beteiligten freuen sich auf ein besonderes Event, das wir zwar in ähnlicher Form schon oft durchgeführt haben, jedoch niemals zu dieser Jahreszeit.

Felia sehe ich erst am Abend wieder. Wir sitzen noch eine Weile gemeinsam auf der Veranda, doch es fallen nur wenige Worte. Als die Sonne untergegangen ist, verabschiedet sie sich zur Nacht und verschwindet im Gästezimmer.

* * *

Am nächsten Vormittag treffe ich mich mit den beiden Künstlern und einigen Helfern vor der Galerie. Wir stellen Tische und Bänke auf den Marktplatz und platzieren Töpferutensilien und Ton, Papier und Aquarellfarben darauf. Jeder, der Lust hat, kann sich heute an diesen Dingen ausprobieren. Die Experten stehen den Gästen helfend zur Seite, ich winke Schaulustige heran und immer wieder finden sich auch Kunden in der Galerie ein. Ich habe gerade eine kleine Plastik verkauft, da sehe ich Felia an einem der Tische über ein weißes Papier gebeugt sitzen. Sie taucht gerade den Pinsel ein, zieht den ersten Strich über das Blatt und ist völlig in sich selbst versunken. Sie bemerkt mich nicht und so freue mich über ihr Kommen und lasse sie in ihren Gedanken.

Das ganze Spektakel zieht sich bis in den späten Nachmittag hinein. Der Marktplatz ist an diesem Tag Dreh- und Angelpunkt des Ortes. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal so viele Menschen zu dieser Jahreszeit hier gesehen zu haben. Überall riecht es nach Kaffee und frischem Kuchen. Die kleinen Läden mit ihren Souvenirartikeln und anderem Nippes sind gut besucht. All die Dinge, die man normalerweise nicht braucht, werden heute noch einmal aus reiner Sentimentalität gekauft. Unsere Tische hingegen füllen sich derweil mit den Plastiken, die später in den Öfen der Töpferei gebrannt werden. Zahlreiche Kinder versuchen sich an den Aquarellfarben und zaubern lustige Bildchen mit ihren geschickten Händen, die zuweilen selbst zu Kunstwerken werden. Felias Bild bekomme ich an diesem Tag nicht zu Gesicht. Nach dessen Fertigstellung bemerkt sie mich, lächelt verlegen und hält es hinter dem Rücken versteckt.

* * *

Den nächsten Tag verbringt Felia größtenteils am Strand. Dort lässt sie ihre Füße vom kalten Meerwasser umspülen und nur sie allein kennt in diesen Stunden ihre Gedanken. Später kommt sie mit einem Stein zurück, in dem sich ein natürlich entstandenes Loch befindet. Sie weiß nicht, dass sie einen sogenannten Hühnergott gefunden hat. Ich erkläre es ihr und versichere, dass eine Menge Glück dazu gehört, so einen zu entdecken. Daraufhin setzt sich Felia in einen der Rattan-Sessel auf der Veranda, hält den Stein wie einen Schatz in der Hand und träumt mit offenen Augen vor sich hin.

Kurz vor dem Abendessen holt sie eine Ansichtskarte unseres Ortes hervor und beginnt zu schreiben. Ich schaue Felia verwundert an, worauf sie verlegen lächelt und sich zu erklären versucht: „Ja ich weiß, das ist eine ganz schön altmodische Art und Weise.“ Und nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: „Es gibt da eine Freundin, Tanja heißt sie. Wir kennen uns schon aus dem Kindergarten und haben ein paar Jahre in der Grundschule nebeneinandergesessen. Jetzt ist sie Flugbegleiterin und kommt viel rum. Ich weiß gar nicht mehr, wann das mit den Karten anfing, aber irgendwann hatte ich plötzlich Post von ihr. Ich bin seit Jahren nicht mehr aus der Stadt herausgekommen und hab alle ihre Karten gesammelt. Wenn ich mir die Fotos ansehe, ist es so, als wäre ich auch dort gewesen. Jetzt bin ich mal dran. Tanja wird Augen machen.“

„Altmodisch, naja …“ Ich muss ein wenig lächeln und doch hat sie recht. „Ihr jungen Leute lebt mit euren Smartphones, als wären sie eure Partner, und tingelt dann in diversen sozialen Netzwerken herum, als gäbe es keine reale Welt mehr.“

Sie sieht erstaunt zu mir herüber.

„Natürlich kenne ich mich aus, bin doch nicht von gestern“, reagiere ich gespielt schnippisch und ziehe die Augenbrauen in die Höhe.

Wir lachen beide. Dann schreibt sie ihre Karte, klebt die Briefmarke akkurat an den vorgesehenen Platz und ich merke, dass es für Felia tatsächlich Neuland ist.

„Ach, das Datum fehlt noch.“ Reflexmäßig greift sie in die Hosentasche. Doch dann fällt ihr ein, dass sie ihr Handy am ersten Tag achtlos beiseitegelegt hat und das Ladegerät keinen Platz in der winzigen Handtasche gefunden hatte. Sie wirkt in diesem Augenblick ratlos und mir wird immer klarer, wie überstürzt und unfreiwillig ihr einsamer Ausflug ans Meer begonnen haben muss.

„Hast wohl die Zeit vergessen?“, schmunzele ich.

Felia wirft mir einen nachdenklichen Blick zu.

„Glaub schon“, antwortet sie leise.

Ich schaue hinüber zum Kalender und sage: „Heute ist Freitag, der 28. September.“

Felia fügt das Datum hinzu und wenig später beginnt die Karte ihre Reise zum Adressaten.

Nach dem Abendessen gehen wir hinunter zum Hafen, sehen den Möwen beim Einschlafen zu und entdecken in der Ferne ein Lagerfeuer. Wir machen uns auf den Weg dorthin, gesellen uns stillschweigend dazu und lauschen dem Gesang der jungen Leute.

Die Lieder erinnern mich an meine eigene Sturm- und Drangzeit. Während wir den ewigen Flower-Power-Liedern zuhören, schwebt die Musik über unsere Köpfe hinaus auf das endlose Meer. All meine Sehnsüchte und Träume liegen in den Melodien. Warum diese Jugendlichen gerade auf die Klassiker der Siebziger stehen, ist mir nicht klar, doch was passiert schon ohne Grund? Schließlich stimmen sie den Song „Lady in Black“ an und ich kann ein paar Tränen nicht zurückhalten. Zu heftig trifft mich die Erinnerung an meine erste große Liebe.

„She came to me one morning, one lonely Sunday morning (Eines Morgens kam sie zu mir, eines einsamen Sonntagmorgens)”, singen sie und die Jahre verschwimmen im Fluss der Zeit. „Oh lady lend your hand, i cried, oh let me rest here at your side (Oh Lady, reich mir deine Hand, lass mich an deiner Seite verweilen).“

Alles steht wieder direkt vor meinem geistigen Auge. Die innigen Gefühle, die Sehnsucht und das Kribbeln im Bauch. Nächte ohne Schlaf und das Gefühl, den Boden unter den Füßen verloren zu haben. Immer weiter drängt der Gesang im Schein der Flammen: „There is no strength in numbers … but when you need me be assured I won't be far away (Man ist gemeinsam nicht stärker … aber wenn du mich brauchst, kannst du sicher sein, bin ich nicht weit weg).“ Tränen fließen über meine Wangen, als wenn sie mit Macht die Erinnerung an diese Zeit wegspülen wollen. Obwohl mein Verlust nun schon fast vier Jahrzehnte im Staub der Vergangenheit ruht, genügt ein Lied, ein kleiner Windhauch, um ihn wieder freizulegen.

Im lodernden Feuer dieses Abends rufe ich mir jene schreckliche Zeit in Erinnerung, und ein Schauer rinnt über meinen Rücken: Ich hocke gedanklich in endlosem Weiß. Rings um mich herum gibt es nichts als Schnee. Flocken fallen vom Himmel, bedecken jene Welt, und ein Nebel zieht auf und hüllt mich vollständig ein. Nur aus weiter Ferne dringt der Gesang an meine Ohren. Ein sonores „Ahh hah hah hah ahhh ahhh ahhh“, und die Lady in jenem Lied ist fortgegangen.

Realität und Erinnerung verweben sich miteinander und ich denke daran, dass sie mich ein Leben lang begleitet hat. Ich schüttele leicht den Kopf. Sie? Die Lady oder meine erste große Liebe? Dann sehe ich die Rubine im Schnee entstehen. Sie glänzen und funkeln in tiefem Rot und der Gesang untermalt diesen Anblick mit den Worten: „And if one day she comes to you drink deeply from her words so wise (Wenn sie eines Tages zu dir kommt, trinke reichlich von ihren weisen Worten)“. Ist das die Verbindung, die eine Brücke schlägt zwischen Vergangenheit und Gegenwart? Noch immer trage ich schwer an einem selbst auferlegten Geheimnis. Kann Felia die Wogen glätten, die es heute noch in mir aufwirft?

Es ist spät geworden und die Lieder längst verklungen, als wir uns beide voller Emotionen auf den Rückweg machen. Auch Felia wurde am Feuer immer ruhiger. Ab und zu ging sie hinunter zum Wasser, um sich ihr Gesicht zu kühlen. Kam sie wieder, waren ihre Augen rot umrandet. Ich weiß sehr genau, was das bedeutet.

Auf der Veranda angekommen, fragt sie sehr direkt:

„Um wen hast du geweint?“

Doch ich antworte nicht und sie belässt es dabei. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass noch vieles gesagt werden muss. Felia hat jedoch beschlossen, im Laufe des morgigen Tages abzureisen. Wir sitzen noch eine Weile schweigend im Licht der Sterne und ich mir wird klar, dass am nächsten Abend ein Vollmond den Himmel erleuchten wird.

Spät in der Nacht verabschiede ich mich mit den Worten: „Ich gehe jetzt schlafen. Morgen wird ein anstrengender Tag.“

Felia schaut mich fragend an und ich kann ihr keine Antwort auf ihre ungestellte Frage geben. Was wird morgen so anstrengend werden? Die Abreise, das Abziehen der Laken? Oder gibt es etwas, von dem wir beide vielleicht schon etwas ahnen?

„Erzählst du mir von ihr?“

Ich stehe in der Tür, denke nach und sage schließlich: „Nicht heute.“

Es ist weder ein Ja noch ein Nein und doch scheint es ihr zu genügen. Sie kuschelt sich in die Rattan-Schaukel und schließt die Augen. Ich bleibe noch einen Moment im Türrahmen stehen und sehe zu, wie sich ihr Gesicht im weichen Licht des zunehmenden Mondes entspannt. Ein Anblick, der mich auf seine eigene Weise gefangen nimmt und beruhigt.

* * *

Felia muss die Nacht in diesem gemütlichen Möbelstück verbracht haben, das in seiner Form einer dreiviertel Nussschale gleicht und an zwei Ketten befestigt unter einem Balken der Veranda hängt. Heute Morgen finde ich sie dort zusammengerollt in tiefem Schlaf versunken. Ich bereite das Frühstück und bemerke irgendwann, dass sie still in das Gästezimmer geht, um ihre Sachen zu packen. Später sitzen wir draußen, trinken den heißen Kaffee, genießen die frischen Brötchen und schweigen. Erst als sie mich in die Galerie begleitet und die ersten Urlauber hereinschauen, taut meine ungewöhnliche Begleiterin wieder auf. Ich bin vollends begeistert, wie sie es schafft, die Besucher von der angebotenen Kunst zu überzeugen. Es liegt ihr tatsächlich im Blut und nicht nur das, ich habe das Gefühl, es macht ihr großen Spaß.

Seit ihrer Ankunft vor sechs Tagen ist Felia aufgelebt und hat ihre jugendliche Frische zurückgewonnen. Selbst ihre Haut ist nicht mehr so blass und durchscheinend wie am ersten Tag. Sie scheint mit zunehmender Freude in jeden neuen Morgen zu blicken, ja, hin und wieder bemerke ich sogar herzerfrischende Ausgelassenheit.

Doch ich werde das Gefühl nicht los, dass die Leichtigkeit ihres jetzigen Seins nur den Schmerz überdeckt, der tief in der Seele schlummert. So erfrischend ihre Lebensfreude auch scheint, macht sie auf mich einen vergänglichen Eindruck. Diese Vermutung findet sich dann auch am frühen Nachmittag bestätigt.

Felia wird mit der Zeit immer ruhiger. Nach einem schweigsamen Mittagessen setzt sie sich auf die Stufen der Veranda und spricht schließlich kein Wort mehr. Ich beobachte sie und obwohl die wenigen Sachen für ihre Abreise längst gepackt sind, hoffe ich doch insgeheim auf jede weitere Minute, die sie mein Gast bleibt.

Was weiß ich schon von dieser Frau? Im Grunde genommen ist es fast nichts. Was wird bleiben, wenn sie jetzt geht? Das scheint auch Felia nicht klar zu sein. Die bevorstehende Abreise ist für sie wie diese lästige Fliege, die sich ihr andauernd nähert. Ein besonders großes Exemplar der metallisch goldgrün glänzenden Schmeißfliegen.

Mir ist, als quälten uns dieselben Gedanken. Ich stehe noch immer im Türrahmen und beobachte Felia. Sie ist tief in Gedanken versunken und bemerkt es nicht einmal. Zum wiederholten Male wedelt sie dieses hässliche Insekt fort, als wenn sie die Notwendigkeit seines derzeitigen Daseins nicht akzeptieren will. Für mich ist diese Fliege das Sinnbild ihres Problems. Felia könnte aufstehen und weglaufen. Aber das goldgrüne Etwas käme ihr hinterher, würde sie auch weiterhin umschwirren und lästiger werden an jedem neuen Platz, den sich Felia aussuchte. Das Problem würde gedeihen in all seiner Hässlichkeit, wäre bedrängend, nervend und zerstörend. Genau wie auch mich vor langer Zeit ein vermeintlicher Fehltritt beinahe zerstörte.

Immer mehr ahne ich von Felias Schmerz, füge die Beobachtungen der letzten Tage zusammen und erkenne Parallelen. In mir steigt Wut auf. Wut, die sich nicht gegen meinen Gast richtet, sondern gegen dieses elende Biest, das sich nun auf die oberste Stufe setzt und Felia anstarrt. Ich ziehe meinen linken Schuh aus, schleiche mich an und warte geduldig einen Augenblick. Der Aufprall schallt über die Veranda und lässt Felia zusammenzucken. Wir sehen hinab auf das matschige Etwas und als wäre meinem jungen Gast eine Last genommen, sprudeln jetzt die Worte aus ihr heraus: „Ich kann noch nicht fahren, es wäre nicht richtig. Da stimmt noch etwas nicht. Das fühle ich ganz deutlich.“ Dann erst sieht sie mich an und zeigt auf ihr Herz. „Hier drin.“

Ich nicke, reiche ich ihr meine Hand und helfe ihr auf. Fragend blicke ich in ihre braunen Augen. Der Anstoß muss von ihr kommen.

Sie holt tief Luft. „Ich bin einfach abgehauen“, sagt sie schnell. „Panik, Angst, all das. Wenn ich jetzt wieder dahin zurückgehe, dann ist alles wie vorher. Dann wird sich nichts ändern. Ich schaffe das nicht allein.“

Felia senkt den Kopf. „Und du, was ist mit dir, Robert? Erzähl mir von ihr. Wer sie ist und wer du bist. Ich hab das Gefühl, dass es mich weiterbringen kann, dass ich hier Hilfe finde. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Ich wusste es schon am ersten Tag, als ich das Portrait in dem kleinen Zimmer sah.“ Und nach einer neuerlichen Pause, fast trotzig und doch nur die Angst verdeckend, abgewiesen zu werden, fügt sie hinzu: „Glaub bloß nicht, dass es mir leicht fällt, dich darum zu bitten.“

Ich glaube es nicht und weiß, wie schwer es ihr fällt. Inzwischen kenne ich diese junge Frau recht gut. Andererseits, es spricht so viel Verzweiflung aus diesen Worten … Felia hat plötzlich etwas preisgegeben und langsam verdichten sich die Fäden zwischen uns zu einem starken Tau. Doch wir können nur herausfinden, was uns verbindet, wenn wir uns öffnen und ich etwas tue, das ich noch nie zuvor getan habe.

„Wie kann ich dir helfen, Felia?“

„Erzähl mir deine Geschichte.“

* * *

Ein sanfter Wind streichelt unsere Wangen und kühlt die Stirn. Jetzt sitzen wir gemeinsam auf der Veranda und all die Ereignisse der letzten Tage laufen vor meinem geistigen Auge ab. Es kommt mir viel länger vor als nur eine Woche, dass Felia vor meiner Tür stand. Ich sehe sie an, staune über die Veränderung und weiß doch instinktiv, dass alles nach wie vor beim Alten ist. Heute wollte sie abreisen und doch sitzen wir beide hier und genießen die warmen Strahlen der Nachmittagssonne.

Felia hat um Aufschub gebeten. Doch nicht nur sie spürt ein unerledigtes Etwas. Es ist da, will gesehen und verstanden werden. Doch bisher verstehen wir nur sehr wenig.

„Du willst meine Geschichte hören“, sage ich. „Sie ist nicht einfach zu erzählen. Da sind Höhen und Tiefen, aber ich glaube zu wissen, worauf es ankommt. Vielleicht stehst du an einem wichtigen Punkt in deinem Leben. Ich glaube sogar, dass du eine Entscheidung treffen musst. Auch für mich gab es solche Momente.“

Ich bin ein Mann in den besten Jahren. Felias Zwischenruf, ich sähe noch gar nicht so alt aus, ist lieb gemeint. Zugegeben, im Vergleich zu anderen Endfünfzigern wirke ich eher jung. Und doch weisen erste tiefere Falten und die fast ergrauten Schläfen auf ein gelebtes Lebens hin. Die Jahre haben mich gezeichnet. Wenn sie auch auf der Haut nur wenige Narben hinterließen, so finden sich tiefe Furchen auf meiner Seele. Sie geben Zeugnis zahlreicher Erfahrungen. Auf manche davon hätte ich verzichten können und gerade diese drängen sich mir noch immer auf. Die Vergangenheit lastet auf meiner Seele und forderte ihren letzten Tribut. Ich weiß genau, was sie von mir erwartet.

Felia hat sich wieder in die bequeme Rattan-Schaukel gesetzt und scheint zu überlegen.

„Die Augen – ich glaube, sie sehen mich an.“

Ich verstehe sofort, was sie meint. Ihr geht wieder einmal das Porträt durch den Kopf. Wie oft fand ich sie in den letzten Tagen vor dem Bild stehend.

„Sie schauen auch mich an“, versichere ich ihr.

„Kristallblau.“ Felia tippt sich mit dem Zeigefinger gegen die Lippen. Dann wirft sie mir einen erwartungsvollen Blick zu. „Wer ist diese junge Frau?“

Da ist sie wieder, diese Frage, auf die ich schon beim ersten Mal keine Antwort gegeben habe.

„Hat sie etwas mit deiner Geschichte zu tun?“

„Du willst es wirklich wissen.“ Ich atme tief ein und füge nach einer kurzen Pause hinzu: „Sie ist meine Geschichte, aber das Bild zeigt noch vieles mehr.“

Felias Blick ruht wie gebannt auf mir, versucht mich zu durchdringen und hinter meine Geheimnisse zu kommen. Sie sucht interessiert nach Antworten und schöpft in diesem Augenblick Hoffnung für sich selbst.

Um mich noch ein letztes Mal zu vergewissern, frage ich: „Willst du den Rest dieses Tages wirklich mit alten Geschichten vergeuden?“

„Mit Geschichten vergeudet man keine Zeit“, antwortet Felia und streicht sich eine widerspenstige Strähne hinter das Ohr. Ich stehe auf, gehe ins Haus und spüre, wie sie verwirrt hinter mir herschaut. Sollte sich meine Ahnung erfüllen? Kann ich ihr durch meine Geschichte weiterhelfen und wird mein Reden auch mich endlich von dieser letzten Last befreien?

„Dann solltest du heute besser nichts mehr vorhaben, es wird etwas dauern, dir von alldem zu berichten“, sage ich und Felias Verwirrung weicht einem interessierten Blick, als ich mit Getränken, Knabbereien und einer Schale frischem Obst auf die Veranda zurückkehre. Sie lächelt. Während sie sich gemütlich in die Rattan-Schaukel einrollt, fülle ich unsere Gläser.

„Na gut, obwohl ich noch nie einem Fremden davon berichtet habe. Wen interessiert schon mein Leben?“

„Wir sind uns nicht mehr fremd“, wirft Felia ein. „Ich bin fast eine Woche hier. Da sind wir doch schon Freunde.“

Ich denke einen Moment darüber nach, akzeptiere ihre Aussage und schaue hinüber zum Horizont.

Die Sonne steht bereits im Westen und doch wird es noch eine Weile dauern, bis sie am Horizont im Meer versinkt. Ein sanfter Wind streicht um die Bäume und oben auf einem Balken der Verandaüberdachung sehe ich wieder eine Schwalbe sitzen. Ist es dieselbe wie am Sonntagmorgen vor sechs Tagen? Hat auch sie gewartet?

Kalte Tage werden kommen. Die Zeit verbietet einen Aufschub. Da ist er wieder, dieser flüchtige Gedanke, den ich nun einfange, um mich ihm zu stellen.

Ich rücke den Sessel zurecht und mache es mir bequem. Ein tiefer Atemzug füllt meine Lungen mit frischer Seeluft und trägt mich in Gedanken in meine Jugend zurück.

„Ich war etwa so alt, wie du jetzt bist, Felia, gerade einmal zweiundzwanzig. Mein Gott, ist das lange her. Jung und voller Tatendrang schaute ich mit einer rosaroten Brille in die Welt. Neunzehnhundertsiebenundsiebzig, das war mein Sommer der ersten großen Liebe …“

VOLLER MOND

Sie hieß Maja, war wunderschön und sie bedeutete zugleich mein Schicksal. Wir waren bis über beide Ohren verliebt und konnten nicht genug von einander bekommen.

Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich die Sommersprossen auf ihrer Nase gezählt habe und jedes Mal zu einem anderen Ergebnis kam. Doch es wurde mir nie zu viel. Ihre Nähe war für mich die einzige Definition von Glück, ihre Augen der Zugang zu ihrer Seele und ihre Lippen die süßeste Versuchung, der ich bis dahin erlegen war. Erst durch Maja verstand ich, was Liebe wirklich bedeutet, und wie tief sie gehen kann.

Doch dann war schlagartig alles anders. Nein, das stimmt nicht ganz. Majas Abschied fand nicht an diesem einen Tag statt, er vollzog sich langsam und war anfangs kaum spürbar. Nur der letzte Schritt kam plötzlich und tat unendlich weh.

Dann stand ich alleine, war verlassen worden und wollte es nicht wahrhaben. Meine große Liebe Maja war fort. Und obwohl seitdem schon viel Zeit vergangen sind, kann ich mich an jede Minute unseres letzten gemeinsamen Tages erinnern. Jedes Wort, das sie sagte und jede Geste, die ich wahrnahm, hatten ihre Bedeutung, auch wenn ich dies alles erst viel später verstand.

Manchmal, wenn ich nachts wachliege, glaube ich noch immer Majas leicht rauchige Stimme zu hören. Wie sie liebevoll meinen Namen flüstert … Und noch immer läuft mir dabei ein leichter Schauer über den Rücken …

* * *