Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

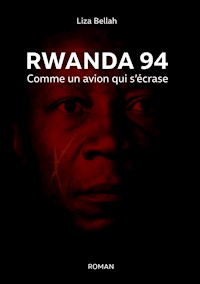

Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l’avion transportant le président rwandais, son homologue burundais et leurs proches s’écrase près de l’aéroport international de Kigali. Un missile tiré par des inconnus depuis les collines avoisinant la piste d’atterrissage l’aurait abattu alors qu’il amorçait sa descente au-dessus de la capitale rwandaise. Dans la foulée de ce drame, la chasse aux coupables, réels ou imaginaires, s’enclenche et le pays s’embrase. Le lendemain, les Rwandais se réveillent dans un pays sous un état d’urgence, sommés par l’armée de ne pas quitter la maison. À Karama, au sud du pays, Ngabo et ses amis, tous collègues à l’hôpital régional, se sentent très loin de ce tumulte qui, pour eux, ne concerne que les citadins qui flirtent avec le monde politique. Très vite, la réalité les rattrape. Les massacres s’intensifient et les tutsis traqués comme des bêtes sauvages commencent à affluer vers le complexe hospitalier qui se retrouve débordé et isolé comme coupé du monde des vivants. Le médecin et son équipe font tout pour soigner les blessés, s’occuper des traumatisés et apaiser les révoltés. Ils les cachent comme ils peuvent jusqu’à ce qu’une attaque de miliciens locaux les surprenne sans qu’ils puissent faire quoi que ce soit pour l’arrêter. S’ensuit une lutte pour la survie dans laquelle chacun manque de se faire tuer. Ngabo se démène pour protéger tout le monde, ses collègues de travail en premier, n’imaginant pas qu’il allait devoir faire face au plus meurtrier des massacres des temps modernes. Entretemps, la guerre des balles fait son irruption à son tour, amenant son lot de déplacés et encore plus d’insécurité. Les habitants de Karama sont à jamais menacés et doivent quitter la localité malgré les innombrables barrages qui jonchent toujours le chemin. Ce récit retrace de manière fidèle l’enchaînement chronologique des faits qui ont marqué le génocide des Tutsis du Rwanda. À travers des personnages fictifs, l’auteure revient sur l’une des pires tragédies du vingtième siècle qui changea à jamais sa vision du monde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 526

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À ma fille, ma première lectrice, mon indéfectible soutien.

À ma mère et mes deux petits frères, tous assassinés, À nos morts, tous partis trop tôt, À tous les survivants, aux survoltés et à tous ceux à jamais traumatisés.

À nos anges gardiens qui sont mes héros, quels qu’ils soient !

Sommaire

Dédicace

I. À l’aube d’une apocalypse

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

II. Le conflit s’intensifie

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Chapitre 26

Chapitre 27

Chapitre 28

Chapitre 29

Chapitre 30

Chapitre 31

I. À l’aube d’une apocalypse

1Burundi, fin août 1994 — La fuite en avant

Les têtes fatiguées dodelinaient au rythme de la cadence imposée par les soubresauts subis par le vieux bus lâché à vive allure. Le macadam avait depuis longtemps laissé place à d’énormes nids-de-poule sur cette route de campagne qui, apparemment, n’avait pas vu passer un tracteur de réparation depuis plusieurs années. Le périple semblait sans fin, jonché de nombreux arrêts où le bus larguait quelques heureux, contents de retrouver leur domicile en un seul morceau. Dans ces mêmes bourgades, d’autres passagers montaient à bord à la hâte, heureux d’échapper à une longue marche sous un soleil de plomb.

Ngabo se retournait sans cesse sur son siège d’une couleur indéfinissable, ternie, sans doute, sous l’assaut des innombrables épaules qui s’étaient adossées dessus. Il semblait aussi vieux que ce bus qui reliait la capitale du Burundi aux bourgades du sud-est dans d’incessants allers et retours. L’ancien médecin cherchait la position la plus tenable pour son dos endolori, appuyé contre le coussin défraîchi de son siège. Depuis le matin, il luttait contre la lassitude qui le gagnait petit à petit, fatigué par la moiteur engourdissante qui régnait dans le vieil habitacle. Il voulait mener à bien la mission qu’il s’était assignée depuis la veille au soir ; il avait juré de veiller pour deux, sachant que, de toute façon, il n’avait pas d’autre choix.

Les événements qu’il avait traversés ces derniers mois aux côtés de la femme qui voyageait avec lui l’avaient contraint à réagir ainsi. Le docteur de campagne qu’il était n’avait pas besoin de mobiliser trop d’efforts pour y parvenir. N’empêche… plusieurs heures passées assis dans ce bus, poursuivant un voyage entrepris dans la hâte, commençaient à mettre à rude épreuve sa détermination.

Il traîna un œil las autour de lui, essayant de tromper l’ennui qui engourdissait son cerveau. Il fixa la ligne d’horizon, imaginant un sens cohérent aux objets qu’il voyait filer en sens inverse à travers les vitres opaques du bus déchaîné.

Sous le ciel dégagé de cet après-midi de fin juillet, les collines traversées cuisaient sous la chaleur étouffante. Le soleil finissait de brûler dans les champs les quelques rares cultures encore debout à cette période de l’année. Seules les feuilles des immenses eucalyptus et des palmiers géants gardaient encore leur imperturbable fraîcheur.

Ngabo ne pouvait les apercevoir que de loin, tellement les arbres étaient grands. De l’autre côté de la route, des champs de sorgho déroulaient fièrement un bel océan couleur ocre jusqu’à perte de vue. Ici et là, les voyageurs dépassaient des troupeaux de vaches broutant dans une indifférence pénible les quelques rares herbes à avoir encore des feuilles digestibles, même pour un bovin aguerri.

Ngabo ramenait de temps en temps le regard sur la passagère avachie sur le siège à côté du sien. La jeune femme semblait dormir à poings fermés, quoiqu’il aurait pu parier qu’il n’en était rien. Elle avait pris l’habitude de le leurrer ainsi depuis quelques mois et en avait fait une routine. Il n’était pas dupe, pourtant. Il savait très bien qu’elle ne s’endormait plus que dans certaines conditions, que seule sa présence rassurante à ses côtés pouvait lui garantir.

La voir ainsi apaisée le remplit d’un sentiment qu’il n’arrivait pas à définir. Une sorte de joie, emplie d’un mélange d’envie et de soulagement. Il aurait aimé pouvoir faire comme elle… Pouvoir se détendre un peu et oublier le reste, ne serait-ce que pour quelques minutes.

En revanche, il n’arrivait pas à comprendre comment cet être d’apparence si frêle pouvait supporter cette chaleur intense — et le brouhaha qui régnait à l’intérieur de ce bus — au point de se relâcher de la sorte. Comment pouvait-elle, d’ailleurs, continuer à tenir debout, vu tout ce qu’elle traversait ?

Les autres passagers suffoquaient aussi sous l’air chaud circulant dans l’habitacle aux dimensions pourtant imposantes. Les grandes vitres largement ouvertes laissaient entrer plus de poussière que d’oxygène. Ngabo se retourna pour la énième fois sur son siège élimé, s’épongea le front avec un mouchoir de poche qu’il avait rendu crasseux en une journée. Il chercha en vain la position la plus tenable pour son dos qui lui faisait horriblement mal. La banquette sur laquelle il avait échoué était aussi confortable qu’un morceau de bois.

Il en avait marre de ce voyage qui n’en finissait pas, entrepris en catastrophe la veille en fin de journée. Son amie et lui avaient été forcés de partir du camp des réfugiés rwandais du nord du Burundi, où ils venaient de passer quelques semaines, le temps de comprendre qu’il n’était plus possible d’y rester. Une altercation plus violente que les précédentes avait éclaté entre lui et Mbaga, son frère. Une rixe de plus, qui avait touché Ngabo plus profondément que d’habitude, car son frère aîné s’était attaqué à ce qui lui était le plus cher au monde. Cela avait été une bataille de trop pour les deux frères que tout opposait dans la vie.

Dans la foulée de cet ultime accrochage, le médecin avait compris que la cohabitation entraînée par la fuite de leur pays n’était plus possible. Il était parti sans se retourner, n’emportant que celle qui lui était devenue indispensable. Partir du camp était devenu plus qu’une évidence pour lui : plus rien ne le rattachait à cet endroit qu’il détestait tant, même pas ses parents ; ils avaient pourtant toujours été le centre de sa vie !

Lui et son amie avaient marché longuement, sans ressentir de fatigue, avant d’atteindre la route principale. Leurs jeunes corps étaient encore sous l’effet de l’adrénaline résultant de la bataille survenue quelques heures plus tôt. Ils avaient quitté le camp sur un coup de tête, sans avoir aucune idée de l’endroit où ils pouvaient aller, ni comment y arriver. À cet instant précis, ils espéraient juste trouver un automobiliste assez gentil pour les déposer n’importe où, pourvu que ce fût loin de cet enfer qu’ils venaient de quitter.

Ils avaient réussi à monter à bord d’un camion de transport de marchandises après plusieurs heures de marche sur la route asphaltée. Le chauffeur avait dévoré en un temps record — un pied sur l’accélérateur et une main sur le klaxon — la distance qui séparait la petite bourgade de la capitale. Il les avait ensuite gentiment déposés non loin de la gare routière aux allures fantomatiques, au beau milieu de la nuit. Les deux jeunes gens l’avaient remercié profusément avant que le véhicule ne s’ébranle à nouveau et ne disparaisse sous ses phares hésitants, les laissant désemparés devant le grand hangar béant.

Un peu plus tôt dans la soirée et avant qu’ils n’arrivent à la gare, Ngabo avait été tenté de lui demander de les héberger pour la nuit, mais il avait changé d’avis à la dernière minute. Même si quelque chose lui disait que ce gentil chauffeur aurait compris : il voyageait avec une jeune fille à ses côtés et ne savait pas où aller. Le conducteur, pas plus âgé que lui, du moins en apparence, aurait pu les laisser dormir une nuit sur le sol de son salon s’il ne disposait pas d’une chambre d’amis… Finalement, Ngabo avait jugé qu’il en avait assez fait pour eux et l’avait laissé tranquille. Il n’aimait pas abuser de la gentillesse des gens.

Ce n’était pas une nuit à la belle étoile — peut-être la première d’une longue série — qui allait avoir raison de sa bonne éducation, avait-il pensé, sans toutefois rien révéler de ses tourments à sa compagne de route qui le suivait désormais comme son ombre depuis quelques mois. Si quelqu’un lui avait dit, seulement quelques semaines avant, qu’il serait un jour à la rue dans une ville pourtant truffée d’hôtels et d’autres lieux d’accueil, il lui aurait ri au nez ! Il lui restait un peu d’argent sur les maigres économies qu’il n’avait pas cessé de grignoter depuis le début du conflit, mais il était hors de question qu’il les dépense inutilement.

Il avait dernièrement vécu assez d’horreurs pour comprendre que plus rien n’était impossible ! Même pour ceux qui, comme lui, avaient pensé être à l’abri de la misère pour la vie ! Le pire était qu’il ne savait même pas comment faire pour retrouver un semblant de vie normale… Il avait l’impression que les gens, le temps, les événements, ne faisaient que le narguer. Tout semblait vouloir l’enfoncer chaque fois qu’il pensait qu’il allait pouvoir enfin sortir la tête de l’eau.

Le camion avait été le premier véhicule à s’arrêter à leur hauteur, en direction de Bujumbura, et leur destination avait été ainsi décidée. Ils n’avaient pas plusieurs choix de toute façon : se diriger en sens inverse aurait été, pour eux, retourner au Rwanda, leur pays, dont ils n’avaient même plus envie d’entendre parler ! Du camp de HCR qu’ils venaient de quitter, les rumeurs sur les exactions des nouveaux occupants allaient bon train.

Recroquevillés sur un banc de la gare, ils avaient attendu le lever du jour en se réconfortant mutuellement comme ils pouvaient. Ce fut pendant ce court instant de répit que Ngabo se résolut enfin à penser sérieusement à la suite de leur périple qui ne faisait que commencer. Il avait repoussé ce moment depuis leur départ, ne sachant pas trop par quel bout prendre le trajet.

Pour la survie de son amie — pour leur survie à tous les deux —, il fallait qu’ils s’éloignent le plus possible du sinistre camp qu’il croyait derrière lui désormais. Il n’avait plus envie de côtoyer ces Interahamwes qui n’avaient pas laissé leurs machettes au Rwanda et qui vivaient tranquillement au milieu d’autres fugitifs, tous échoués là-bas. Cette cohabitation avait duré jusqu’à ce que cette stupide bataille éclate entre son frère et lui. Un conflit qu’il avait vu venir, mais qu’il n’avait pas réussi à éviter, impuissant face à la brutalité de ce frère qu’il ne reconnaissait plus depuis le début du conflit. Tout comme le reste… Un regret de plus à épingler sur sa liste qui s’allongeait.

Il était également hors de question qu’ils restent à Bujumbura. La vie y était très chère : Ngabo en avait déjà entendu parler. C’était pourtant d’un endroit comme celui-là, assez cosmopolite, que ce couple contre nature avait besoin. Leur union défiant les lois de la logique interethnique aurait pu se fondre dans la masse humaine et s’y épanouir. Ngabo aurait aimé y avoir un ami comme il en avait eu un peu partout au Rwanda : d’anciens collègues de lycée ou d’université, quelqu’un prêt à l’héberger une nuit, même en débarquant à l’improviste, traînant derrière lui une copine comme en ce moment… Seul un véritable ami pouvait comprendre et l’aider ! Cela lui aurait laissé un peu plus de temps pour réfléchir à la suite à donner à ce trajet.

L’idée d’aller plutôt vers la Tanzanie s’imposa dans son cerveau encore surchauffé par la violence des événements qu’il venait de vivre. Le seul endroit, pensait-il, où ils allaient pouvoir repartir de zéro. L’immensité du pays l’avait quelque peu rebuté. Il les imaginait tous les deux perdus au milieu de ses forêts denses, sans ressources ni connaissances. Il avait repoussé ce sentiment négatif aussi vite qu’il s’était insinué dans son esprit, préférant rester optimiste et se concentrer sur leur survie, se jurant en même temps de suivre cette route aussi loin que le peu d’argent qui lui restait allait le lui permettre.

Ngabo avait trouvé Bujumbura calme et la nuit très douce, quoiqu’un peu moite à son goût. Quelques chiens errants aboyaient au loin. Éreintés, les deux voyageurs avaient laissé traîner leur fatigue vers un banc en bois, déserté à cette heure tardive de la nuit. D’un geste presque familier, le jeune homme avait proposé ses cuisses à son amie pour qu’elle y repose sa tête. Elle ne s’était pas fait prier tellement elle était épuisée. Ngabo aurait tant aimé lui proposer mieux ! Mais les temps n’étaient pas au confort…

Quelques minutes plus tard, il l’avait entendue respirer profondément avant de tomber dans un sommeil presque comateux. Il l’avait attirée un peu plus contre lui, la calant dans son giron, ce qui lui avait permis de mieux entourer son corps frêle de ses deux bras vigoureux. Il était sûr qu’ainsi choyée elle n’allait pas faire les terrifiants cauchemars qui la réveillaient au beau milieu de la nuit chaque fois que les bras de Morphée tentaient de la happer.

Au contact du corps détendu, petit à petit, le jeune homme sentit un peu de chaleur remonter le long de ses veines, lui communiquant un bien-être fou qui lui permit de se laisser aller, à son tour, au repos. La douceur émanant de cet être si fragile le remplit d’une énergie qui chassa le froid de la nuit de ses os et lui donna le courage de dormir enfin. Il avait besoin de ce peu de sommeil afin de recharger ses batteries. Ainsi, il pouvait continuer à être ce rempart qui leur avait sauvé la vie, à tous les deux, des tas de fois : le bouclier humain qu’aucun danger, jusque-là, n’avait encore pu franchir pour l’anéantir. Il avait besoin surtout de beaucoup de courage et de détermination pour continuer à protéger sa compagne que tout condamnait. Il s’était déjà fait cette promesse bien avant de comprendre qu’il ne pourrait plus vivre sans elle.

C’était une sacrée responsabilité qu’il s’était imposée, et une prise de risque inconsidérée pour ce jeune médecin qui n’avait arrêté de s’exposer à tous les dangers depuis le début du conflit rwandais… Depuis ce maudit matin, ébloui par un soleil naissant indifférent aux drames qui se profilaient à l’horizon, ce jour où Anton, son ami, l’avait tiré brutalement d’un sommeil plein de rêves d’une volupté sans retenue. Depuis ce jour-là, il ne s’était pas passé un instant sans que Ngabo n’eût risqué sa vie en tentant de sauver celle des autres : ses collègues de travail comme des pauvres villageois que le destin n’avait cessé de déposer sur son chemin. Un chemin qu’il avait, jusque-là, cru bien tracé ! Depuis ce jour, il s’était assigné une lourde tâche qui avait transformé sa petite existence paisible de médecin de campagne rangé en un hideux cauchemar. C’était à peine s’il se souvenait de qui il était vraiment, tellement beaucoup de choses avaient changé ces derniers temps. Ce qui pouvait paraître comme une courte période avait été très riche en rebondissements, mêlant les beaux souvenirs aux plus traumatisants des expériences.

Quatre mois plus tôt, il se fiançait à sa petite amie de longue date avec qui il n’avait plus aucun contact aujourd’hui. Il avait assisté, impuissant, à la mort atroce de certains de ses amis et en avait vu d’autres tuer de leurs propres mains. De notable respecté par sa communauté, avec maison et moto de fonction à sa disposition, il était devenu du jour au lendemain presque un clochard. Dans d’autres circonstances, il aurait eu du mal à se laisser abandonner à la bienveillance glaciale d’un banc public pour passer la nuit ! Il était même ahuri de constater qu’il en était arrivé à se battre jusqu’au sang ! Comme un forcené ! Jusqu’à ce jour, il avait cru pouvoir maîtriser les plus inavouables de ses pulsions animales.

Il ne regrettait en aucun cas de s’être battu avec Mbaga. Son frère avait le don de le mettre hors de lui et l’avait bien cherché. Il avait franchi un point de non-retour en s’attaquant à celle qui lui était devenue plus précieuse que tout. Devant tant d’animosité de la part d’un membre de sa famille envers sa compagne, rien d’autre n’avait plus compté !

Il eut soudain honte de s’attendrir ainsi sur son propre sort, alors que ses malheurs n’étaient rien comparés aux tourments que connaissait justement cet être qui voyageait à ses côtés. Il était tous les jours surpris de la voir en vie, chaque matin que le bon Dieu leur accordait, et savait combien cela tenait d’un miracle. Ce n’était pas qu’il minimisait pour autant sa propre situation — tout aussi précaire —, au contraire. Il n’avait pas cessé de risquer sa vie à plusieurs reprises, en défendant des positions que n’importe quelle autre personne sensée aurait qualifiées de suicidaires, mais qu’il avait assumées sans concession. Il aurait refait la même chose s’il avait fallu recommencer ! Seulement, il priait pour que toute cette folie s’arrête.

Il jeta un regard discret à son amie, histoire de s’assurer qu’elle allait toujours bien. Ce geste attentionné était devenu un pur réflexe pour lui. Depuis le début de leur calvaire, il ne se passait pas un instant sans que l’ancien médecin ne s’enquière de son bien-être. Cela était devenu presque vital pour celui que la milice locale avait surnommé « le bon samaritain des cancrelats ». Il n’était rassuré que lorsqu’il la savait hors de danger.

Son visage lui parut détendu. Il la trouvait encore plus belle, ainsi émaciée. La faible clarté du contre-jour accentuait sa maigreur. C’était incroyable de voir à quel point elle avait fondu en si peu de temps. Rien ne rappelait la jeune fille à la jolie silhouette agrémentée de belles formes qui les avait éblouis, lui et ses collègues, le jour de son arrivée à l’hôpital, à peine cinq mois avant. Ses cheveux d’un noir de charbon avaient, depuis, beaucoup perdu leur bel éclat. Le plus étrange était que cela n’avait atténué en rien cette beauté naturelle qui avait mis du temps à le séduire.

Il contempla le foulard coloré qu’il lui avait acheté le même matin sur l’étal d’un marchand indien, à la gare, avant de monter dans le bus. Il aimait la façon dont le tissu aux reflets clairs faisait ressortir son teint cuivré qui s’était encore éclairci à forcer de rester longtemps confiné : un objet dérisoire qui avait ramené un peu de renouveau dans leur vie jonchée de drames.

La jeune fille avait négligemment serré ce bout d’étoffe autour de sa tête pour protéger de la poussière ce qui restait de sa belle chevelure, autrefois d’un noir flamboyant. Ngabo se félicita de ce choix de dernière minute ; en observant les têtes des autres femmes qui voyageaient avec eux, il remarqua qu’une fine couche couleur ocre maculait leurs cheveux rendus collants par la moiteur régnant dans le bus.

Le regard fatigué descendit sur le front dégagé qu’il avait eu le loisir de contempler de si près ces derniers temps. La fatigue et la faim avaient altéré les traits réguliers qui, d’habitude, lui donnaient ce portrait de madone couleur café crème. Ses hautes pommettes semblaient avoir encore été étirées par la misère. Le soleil de plomb qu’elle avait supporté sur la colline très peu abritée du camp des réfugiés avait parsemé son visage de quelques taches brunâtres qui faisaient penser à des grains de beauté pas tout à fait formés. Tout son être dégageait une volonté qui dissimulait bien la lassitude que seuls ceux qui avaient connu la même misère pouvaient mobiliser.

Ngabo savait lire ce que cachaient les paupières faussement closes et l’expression du visage, un brin agacée, à la manière d’une voyageuse ordinaire offusquée par cet interminable trajet qui retardait inexorablement le moment béni de retrouver la fraîcheur accueillante de son logis vénéré. Il savait qu’elle devait se ficher pas mal des innombrables arrêts de bus ! Son trajet à elle la menait vers l’inconnu ! Ni l’un ni l’autre n’avait hâte d’arriver…

Il regarda le corps gracile qu’il avait pris l’habitude de bercer, la nuit, quand de violents cauchemars le malmenaient dans son sommeil, tel un vulgaire pantin. Ses démons ne voulaient jamais la laisser dormir ! S’il arrivait à jouer ce rôle si particulier et si intime auprès de cette jeune fille, ce n’était pas grâce à ses qualités de médecin, aussi bon soit-il… c’était plutôt à cause des circonstances qui les avaient rapprochés de la manière la plus cruelle qui soit, en le rendant le seul témoin de ses pires tourments.

Ngabo ne pouvait qu’admirer le courage qu’elle avait, ne serait-ce que pour rester en vie. Et de l’admiration à l’amour, il n’y avait eu qu’un pas…

En l’observant, alors qu’elle luttait pour vivre, son homme s’était rendu compte à quel point les êtres jugés les plus fragiles pouvaient se retrouver dotés de ressources inouïes… Ou peut-être qu’ils n’en avaient aucune… qu’ils dérivaient au gré des flots qui les charriaient en même-temps que leurs malheurs ! Qu’en savait-il ? Il n’était qu’un simple médecin, pas un psychologue dans cette psychopathe de vie !

Son amie ouvrit les yeux comme si elle avait ressenti le regard du jeune homme onduler sur son visage meurtri par la violence que la vie n’avait cessé de lui infliger. Un puissant rayon de soleil frappa ses rétines. Elle ne broncha pas et se fendit d’un sourire las et enfantin, dévoilant ainsi des dents d’une blancheur de manioc frais… une attention empreinte d’une fatigue non feinte, mais qui arrivait encore à lui témoigner toute la gratitude qu’elle éprouvait pour lui. Ingabire souriait chaque fois qu’elle croisait son regard, peu importait les circonstances ou le lieu !

Ce que Ngabo ignorait, c’était qu’elle avait arrêté de lutter depuis quelques semaines, laissant imperceptiblement son destin couler dans celui de cet homme qu’elle connaissait depuis si peu de temps, finalement. Elle ne vivait plus, pour ainsi dire, qu’à travers sa générosité et son courage incomparables. Depuis le début des massacres, elle ne faisait que le suivre, presque en mode automatique, comme si un fil invisible reliait ses membres à ses propres gestes. Si elle en était arrivée à s’abandonner ainsi aveuglément à lui, c’est qu’il avait su gagner sa confiance au moment où tout le reste se disloquait autour d’elle. Sans parler du fait qu’elle vivait dans un endroit qui lui était inconnu. De par son courage et sa gentillesse inégalables, Ngabo avait su la rassurer. Le temps s’était occupé du reste.

Ngabo était conscient de cette lourde responsabilité, qu’il avait endossée sans se poser trop de questions. Cette femme lui était devenue essentielle, au point d’oublier tout ce qui ne le ramenait pas à leurs soupirs étouffés, au creux des nuits dans lesquelles aucune étoile ne brillait plus. Il ne s’était jamais imaginé qu’une telle attirance physique pouvait se nouer entre deux personnes quasi étrangères l’une à l’autre, et dans une période aussi courte et marquée par la folie. Alors que d’habitude il prenait son temps, avec elle il avait foncé, le cœur en avant, poussé peut-être par l’urgence qu’éprouvent ceux qui ne croient plus au lendemain.

Lui qui, d’habitude, était réservé quand il s’agissait de sentiments, il n’aurait su dire depuis combien de temps cette fille désemparée habitait son cœur tout aussi meurtri. Il se demandait encore si ça avait été le fait de la savoir en danger et sans défense, ou si c’était son agressive beauté qui avait décidé pour eux…

Une main chaude lui toucha le bras et le tira de sa torpeur méditative.

— Tu vas bien ? Je te trouve inquiet !

— Ça va, merci. Je réfléchis…

— Tu réfléchis à quoi ? Aurais-tu déjà des regrets ? s’enquit-elle, soudain inquiète à son tour.

— Non ! Qu’est-ce que tu vas imaginer ? À rien en particulier… ou à tout, si tu veux…

— Je vois. Que pouvons-nous faire d’autre ? ajouta-t-elle d’un ton qui trahissait toute sa lassitude contenue.

Elle avait eu aussi son lot de réflexions, tout au long de ce long trajet, pour tromper l’ennui exacerbé par la chaleur qui ne faiblissait pas. Les relents de transpiration émanant des voyageurs mêlés aux odeurs dégagées par les animaux voyageant sous les sièges de leurs propriétaires exaspéraient ses narines. Des connaissances s’interpellaient à tue-tête d’un bout à l’autre du spacieux habitacle, tandis que des bébés hurlaient dans le giron de leurs mères qui n’hésitaient pas à sortir de leurs corsets tout aussi fatigués des tétés qu’ils attrapaient goulûment avant de se taire d’un coup.

Toute cette cacophonie lui tournait la tête. Elle ignorait par quel miracle elle avait réussi à garder le thé au lait qu’elle avait avalé le matin au café de la gare avant de monter dans le bus. Elle aurait aimé se retrouver ailleurs, loin de ce chaos ambulant qui décuplait cette peur des foules qu’elle ne s’était découverte que très récemment. Seule la présence de son ami l’aidait à tenir le coup. Elle s’accrochait à lui, mentalement du moins, espérant que le pire était derrière eux.

Le bus dévorait la route, passant au milieu d’un paysage vallonné, dans un nuage de poussière qu’il étalait derrière lui. Il s’arrêtait dans de petites villes et centres de négoce où descendaient des voyageurs, pour en charger d’autres encore plus nombreux. Les deux amis dépassaient des endroits qui n’évoquaient rien dans leur mémoire et qu’ils allaient oublier sitôt la course reprise.

Voyager dans ce bus lâché à vive allure, conduit par un chauffeur qui faisait très peu attention aux nids-de-poule qui les propulsaient de temps en temps dans les airs, ramena la jeune fille vers des souvenirs d’un passé pas si lointain… Le jour où elle avait entrepris un autre voyage presque similaire à celui-là… À la seule différence qu’au moins, à cette époque, elle savait où elle se rendait et quand elle allait rentrer chez elle. Début février, elle avait laissé derrière elle une famille qui l’aimait à sa façon et ne pensait qu’à la retrouver à la fin d’un stage qui ne devait durer que trois mois.

Ce jour-là, un autre homme voyageait à ses côtés. Et, depuis, elle avait perdu sa trace et ne se faisait plus aucune illusion quant à son sort, probablement semblable à celui de tas d’autres personnes qu’elle avait vues mourir de ses propres yeux. Peut-être le même que pour ses parents et ses frères et sœurs qu’elle n’avait pas revus depuis le jour de son départ.

« Ne pas penser à ça. Ne pas penser à eux… Pas en ce moment… Plus tard peut-être… » se promit-elle comme chaque fois qu’un détail ou un fait lui rappelait que son monde avait basculé dans un enfer sans nom…

Elle se répétait ces mots, devenus son seul mantra depuis qu’elle avait perdu tous ses repères. Cette incantation l’avait aidée à calmer l’angoisse qui lui nouait les entrailles chaque fois qu’elle pensait aux siens. C’était la seule chose qui l’aidait à économiser ses forces, ayant compris, presque instinctivement, que la survie dépendrait de ce sacrifice.

Sourd à ses prières, son cerveau continuait à cogiter. Elle ferma les yeux et se laissa aller à ces souvenirs d’une violence inouïe…

2Karama — Début du mois de mars

Il n’était pas encore sept heures du matin à l’hôpital, mais Ngabo était déjà installé derrière son bureau. Le jeune directeur adorait cette solitude matinale au sein du grand édifice hospitalier. Il en profitait pour se plonger dans ses tâches administratives avant que le ballet incessant des allées et venues de ses employés ne commence, dans les minutes qui précédaient l’ouverture. Ainsi, il savourait tous les jours ce moment d’accalmie qui lui permettait de se concentrer sur son travail de chef de service. Cela l’aidait à préparer une journée sans repos qui, immanquablement, commencerait par un défilé de malades avides de ses soins.

Son local, un peu plus spacieux que celui de son confrère et adjoint, à l’autre bout du couloir, donnait sur le long corridor qui divisait l’aire principale du bâtiment en deux aires aux dimensions presque égales. Il lui servait de salle de consultation où il recevait des malades à longueur de journée. Un travail de longue haleine qu’il partageait avec Anton, son adjoint. De simples collègues de travail, ils étaient devenus de grands amis, au fil du temps et des épreuves partagées dans une bonne ambiance, un homme aussi dévoué que lui et qui lui avait été d’un soutien indéfectible dès ses premiers pas dans le métier. Les deux médecins étaient épaulés par une douzaine d’autres collègues, tout aussi motivés.

Ce matin-là, Ngabo luttait contre la fatigue. Dès l’aurore, il avait été réveillé brutalement pour une urgence, comme cela lui arrivait souvent depuis qu’il dirigeait cet imposant hôpital de campagne. L’infirmier de garde l’avait appelé en catastrophe pour sauver la vie d’une femme enceinte et son bébé, dont l’accouchement paraissait plus compliqué que prévu. Il avait l’habitude de ce genre d’incident et avait intégré les gestes qu’il effectuait presque automatiquement en pareil cas. Avant d’être le directeur de cet hôpital, il était avant tout médecin ; les gardes de nuit ne lui faisaient pas peur. Il s’était débarbouillé le visage et avait sauté dans ses chaussures avant de courir vers son lieu de travail. Ça lui avait donné à penser que le praticien qui était en lui ne dormait jamais réellement. Il vivait tout le temps en alerte — niveau maximal —, même dans ses moments de repos.

La patiente, une trentenaire qui habitait les environs, donnait naissance à son sixième enfant. Elle avait été admise à l’hôpital la veille dans l’après-midi. Elle avait été prise par des contractions alors qu’elle travaillait aux champs. À son arrivée, son cas n’avait pas été jugé préoccupant, quoique les choses se soient aggravées au beau milieu de la nuit, au point de compliquer la suite du travail. Sa tension avait subitement chuté et les infirmières de garde avaient jugé bon de prévenir le médecin qui était intervenu sans tarder.

Ngabo avait vite soupçonné un cas de diabète gestationnel sous-diagnostiqué, comme c’était souvent le cas dans les campagnes où les consultations prénatales étaient inexistantes. Le médecin avait vite pratiqué tous les gestes nécessaires pour éviter qu’elle ne tombe dans le coma. La fatigue et le stress générés par les contractions avaient créé une chute brutale du taux de glycémie que le médecin avait dû stabiliser avant toute autre intervention.

Son état redevenu stable, elle avait pu accoucher dans de bonnes conditions. Une césarienne avait été pratiquée immédiatement pour sauver la mère et son bébé. Très vite, les analyses allaient révéler qu’en plus, elle souffrait d’une grave anémie et d’une infection généralisée. Le médecin avait ordonné qu’on la garde plus longtemps que d’habitude, afin de la suivre pendant quelques jours. L’équipe soignante s’était attelée à dompter son infection à grands coups de pénicilline tout en essayant de réguler son taux de sucre dans le sang.

Elle allait être, plus tard, confiée au département diététique afin de l’aider à lutter contre ses carences et à stabiliser son anémie. Les bonnes sœurs qui s’occupaient de cette aire de l’hôpital avaient été surnommées des « faiseuses de miracles », tellement elles sauvaient la vie de beaucoup de femmes des environs, à la santé ravagée par les conséquences d’innombrables grossesses et d’une alimentation déséquilibrée.

Grâce au grand potager que ces « bonnes fées de la soupe » entretenaient avec amour et dévouement dans les jardins de la concession de l’hôpital, elles organisaient des ateliers de cuisine à l’aide de différents ingrédients récoltés. À la fin de chaque séance, elles avaient l’habitude de distribuer le fruit de leur labeur aux participantes qui se réjouissaient de rentrer chez elles le ventre plein.

« L’usure du temps sans doute… » avait murmuré Ngabo, pensif et ne s’adressant à personne en particulier, pendant qu’il rédigeait à la hâte une ordonnance à la malade, à l’attention de l’infirmière présente. Le calme était revenu peu avant six heures et le médecin avait regagné sa maison de La Cité, pour en repartir aussitôt une tasse de thé bien chaud avalée.

Le service ne démarrant pas avant huit heures du matin, il aurait pu en profiter pour se rendormir une heure ou deux, et même prendre une partie de sa matinée s’il en avait eu envie : le règlement interne le lui autorisait, dans le cas d’une intervention de cet acabit, mais, très matinal de nature, le jeune homme avait renoncé à cet aménagement purement administratif qu’il respectait rarement. Tout le personnel allait le trouver assis derrière son bureau comme tous les jours.

Dehors, le soleil suivait progressivement sa longue procession vers le zénith, dépliant nonchalamment ses rayons dans une fraîcheur toute matinale. Sur la colline d’en face, de la fumée blanche montait des foyers aux toitures hétéroclites disséminées dans des plantations aussi soignées que variées. La lumière, pas encore forte à cette heure-ci, adoucissait la verdure éclatante des feuilles de caféiers, de bananiers, d’eucalyptus et d’autres plantes cultivées pêle-mêle au milieu des résidences à l’aspect un peu décrépi.

De sa fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment, Ngabo contempla le paysage étendu de l’autre côté de la vallée délimitant les contours de Karama. La vie s’y réveillait plutôt normalement. Cette contrée typique du Sud lui rappelait son propre village, perché sur le plateau surplombant les marais de la rivière Akanyaru, à quelques encablures de là.

Né d’un couple de paysans, le médecin avait connu une enfance dure et joyeuse, comme n’importe quel autre petit villageois du même milieu. Tout comme ses petits camarades de jeu, il avait grandi dans l’insouciance qu’offrait la vie dans un petit village du bout du monde, disputant aux chèvres de sa mère le petit bout de terrain surexploité de son père sur lequel il expérimentait des jeux d’une inventivité extraordinaire. Sans connaître l’existence de la télévision ou des jouets en plastique importés, lui et ses camarades dignes d’un autre temps excellaient dans l’art de se fabriquer des ballons de football dans des feuilles de bananiers.

Avant l’âge d’aller à l’école, rien ne distinguait encore le fils de Boniface Munyakazi de ses petits voisins du même âge, aussi turbulent et désobéissant que plein d’autres, toujours prompt à taper dans le ballon — pas toujours rond — que ses frères et lui confectionnaient.

Il avait souvent été le bourreau de Margarita, sa mère, qui n’hésitait pas à lui décocher une gifle chaque fois qu’une bêtise lui échappait. Et ce n’étaient pas les occasions qui manquaient à la bonne dame à la main leste ! Une marmite remplie de haricots brûlant sur le feu, alors que l’impertinent garçon avait reçu l’ordre de ramener de l’eau du puits depuis bien des heures… ou encore, le feu qui se mourait par manque de bois, tandis que les haricots secs n’étaient qu’à moitié cuits… Plus tard, ce furent des tracas d’un autre genre que lui infligea son fils du milieu…

Troisième de six enfants, il fut le seul de sa famille qui s’intéressa vraiment aux études, surprenant ainsi ses parents et leur entourage, et cela au contraire de ses frères et sœurs qui, tous, avaient failli retourner sur les collines avant de comprendre à quoi pouvaient rimer les petits traits et les petites figures tordues que leurs maîtresses d’école s’appliquaient à dessiner sur les tableaux noirs de leurs salles de classe.

Ngabo, quant à lui, fut vite fasciné par cet univers de signes qu’il apprit à décoder sans grande difficulté, aux côtés de ses petits camarades de classe, tout aussi avides d’apprendre, mais moins doués que lui. Il passa de classe en classe sans redoubler une seule fois, allant jusqu’à gagner le très sélectif concours national d’admission à l’enseignement secondaire. Il marqua ainsi un exploit qui allait plus tard lui ouvrir les portes d’un statut social inconnu jusqu’alors de tous les membres de sa famille ! Sans ce parcours du combattant, il ne serait jamais devenu médecin et chef de service de l’hôpital.

Ses parents — qui n’avaient rien fait pour l’encourager à rester à l’école — le laissèrent continuer ses études tant qu’il ne les embêtait pas. S’occuper des devoirs d’un gosse ne pouvait pas figurer sur la liste des tâches de Boniface Munyakazi ! Quant à Margarita, sa femme, son emploi du temps était bien assez chargé sans que cette nouvelle corvée vienne s’y ajouter. Entre s’occuper de ses chèvres et de sa basse-cour ainsi que de ses innombrables travaux champêtres et s’assurer de la bonne éducation de ses filles, le travail scolaire de son fils avait été très vite relégué au second plan. À cette époque du moins… De toute façon, ni l’un ni l’autre n’aurait su comment l’aider : aucun d’entre eux ne savait lire et écrire.

Les deux parents estimaient leur rôle rempli en inscrivant leurs gamins dans le plus proche établissement scolaire — plus par peur des remontrances des autorités locales, et soucieux d’obéir à la politique nationale, que pour autre chose ! À l’époque, les dirigeants avaient fait de l’alphabétisation de tous les enfants rwandais leur cheval de bataille. Les parents envoyaient leurs enfants à l’école par peur de recevoir une amende… Qu’ils y restent ou la quittent, souvent cela ne les regardait plus.

Boniface et sa femme avaient des soucis beaucoup plus importants à régler en permanence : entretenir une si grande tribu tout en étant aussi pauvres que Job en son temps mobilisait toute leur énergie. Parvenir à nourrir une famille aussi nombreuse était devenu leur principale préoccupation. Le kwashiorkor avait menacé d’emporter quelques-uns de leurs enfants à plusieurs reprises, et ce fut au prix d’efforts considérables qu’ils étaient parvenus à les faire grandir en totalité.

La famille exploitait les quelques champs que Boniface avait hérités, à peine majeur, de ses parents. Sitôt riche de ces quelques mètres carrés, il s’était marié avec Margarita, une jeune fille de la région. Plutôt timide, mais à la carrure solide, elle promettait de porter des enfants et de l’aider dans les champs. Ils avaient eu Mbaga très vite, suivi de près par une petite fille. La famille s’était peu à peu agrandie, avec la venue au monde de trois autres garçons et d’une autre fille, et les nourrir était devenu la préoccupation majeure du jeune couple.

Ngabo avait passé huit longues années à l’école primaire avant d’intégrer l’école secondaire sans trop d’efforts, après avoir décroché sa place haut la main. Sa moyenne élevée en maths lui avait valu une orientation vers la très sélective section des sciences du très renommé lycée de Byimana, où il avait fréquenté les mêmes bancs que les enfants de hauts dignitaires du pays, souvent venus de Kigali.

À ce stade de sa très jeune vie, il ne surprenait plus personne. Sa mère avait déjà été habituée à le voir ramener à la maison de très bonnes notes, année après année, durant son passage à l’école primaire. Cela ne voulait pas dire qu’elle avait toujours compris quoi que ce soit aux documents qu’elle faisait souvent semblant de lire — les tenant à l’envers — pour impressionner les voisins…

Ayant compris que son fils était doué, Margarita avait petit à petit commencé à lire les signes d’un avenir meilleur pour sa famille dans les résultats brillants qu’il rapportait de plus en plus à la maison. Cela l’avait encouragée à investir un peu de l’argent du ménage dans son éducation, malgré l’ombre de l’avenir incertain qui ne cessait de planer au-dessus de l’espoir d’un futur radieux. Cette mère, pas bête en dépit de son alphabétisme, avait compris que son fils allait peut-être interrompre ses études faute d’argent. Certes, elle et son mari parvenaient encore à les nourrir, mais elle craignait qu’ils n’arrivent à pas faire face aux dépenses occasionnées par son admission à l’école secondaire. Tout cela risquait de leur causer de gros tracas… autant à eux qu’à Ngabo qui aimait tellement l’école !

Margarita avait même, à certains moments de profond désespoir, espéré que son fils échouerait au redoutable examen… Non pas parce qu’elle avait abandonné son désir de le voir les tirer un jour de leur misère chronique, mais surtout pour ne pas le voir humilié ! Elle allait jusqu’à penser qu’il lui serait peut-être plus facile d’accepter son propre échec, même inexplicable, plutôt que l’horrible humiliation infligée par la pauvreté de ses parents… Elle se souvenait de certains enfants de leurs voisins qui avaient vécu la même déconvenue : gagner le concours national, et manquer de l’argent nécessaire pour rejoindre l’école durement obtenue ! Cette brave mère avait été témoin de leur terrible descente aux enfers et avait vu comment ils avaient tous mal tourné après ce coup bas du destin.

En ces temps de post-indépendance, où l’argent avait remplacé le troc d’objets et de propriétés, un fils diplômé valait mille fois plus qu’un troupeau de vaches dans ce pays où le coût de la vie ne cessait de grimper. Un tel enfant était considéré comme un véritable don du Ciel !

Le rêve de Ngabo — ou celui de sa mère — s’était tout de même réalisé, et le rendement fut à la hauteur des efforts surhumains que Margarita et son mari eurent à fournir pour le maintenir dans l’école des sciences de Byimana. Alors qu’ils continuaient d’avoir du mal à joindre les deux bouts, Boniface et sa femme avaient tout fait pour lui trouver le minimum nécessaire. Sa détermination à décrocher son baccalauréat avait fait le reste.

Ce fut une période très difficile pour la famille nombreuse, qui réussit à glaner à gauche et à droite de quoi l’envoyer à l’école. Ce fut également un soulagement pour lui, qui échappait ainsi à ce qui aurait été l’échec de sa vie : devoir céder sa place à un autre élève aux parents nantis, capables de financer sa scolarité. Bien d’autres gamins de sa connaissance — voisins ou anciens camarades de son école primaire — avaient vu leur chance leur échapper de cette manière. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas réussi à se relever de cet affront, qu’ils avaient tous vécu comme une injustice et qui, après, leur avait ôté toute envie de travailler la terre. Il avait eu peur de de finir bon à rien, comme eux.

Pendant les six longues années que Ngabo fréquenta l’école secondaire, son père relégua l’exploitation du terrain familial aux soins de son épouse et de ses plus grands enfants pour louer ses mains à ses voisins. Il accepta n’importe quel travail, du moment qu’il l’aidait à mettre un peu d’argent de côté pour l’école de son fils qui en réclamait toujours davantage.

Ainsi, il travailla dans les champs des riches propriétaires terriens qui l’embauchaient volontiers, tous mobilisés par l’envie de voir ce fils du village aller de plus en plus haut dans ses études. Il aida sur divers chantiers pendant les saisons sèches, et creusa des fosses de latrines, quand il ne réparait pas des palissades dans lesquelles les bêtes domestiques, appartenant aux mêmes voisins, s’amusaient à créer des brèches, lui donnant encore plus de travail pour son plus grand plaisir.

Ngabo obtint finalement son diplôme, assorti d’une généreuse bourse d’études à l’Université Nationale. Une chance inespérée qu’il décida de saisir sans trop réfléchir. Encore une fois, cela ne surprit personne, son entourage s’étant déjà habitué à ses capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne et aux efforts conséquents qu’il fournissait sans relâche.

La seule qui tomba des nues fut Margarita, sa mère. Aussi perspicace qu’elle fût, elle n’avait pas imaginé un seul instant que Ngabo pouvait être égoïste à ce point ! Après tout ce qu’ils avaient enduré à cause de lui pour financer ses fameuses études, elle avait espéré qu’il trouverait un travail au plus vite et leur viendrait en aide… Au lieu de quoi, elle vit son ingrat de fils se préparer à continuer à perdre du temps à l’école ! À quoi allaient-elles lui servir, ces études, s’il les terminait déjà vieux ? Et eux ne seraient probablement plus de ce monde pour en profiter ! Croyait-il qu’ils allaient vivre éternellement ?

3Karama — Les souvenirs de toute une vie

Un rapide coup d’œil sur la pendule murale, de l’autre côté de la pièce, indiqua au médecin qu’il était grand temps de remballer ses souvenirs, aussi savoureux soient-ils… Une montagne de travail l’attendait. Il reporta son attention sur le tas de dossiers qui l’attendait sur le bureau devant lui, et décida de s’y attaquer, histoire d’avancer un peu. Il s’y attela et lutta pendant quelques minutes contre l’ennui qui l’assaillait chaque fois qu’il se concentrait sur ses tâches administratives. Il tint bon, et expédia dans un temps record divers rapports ou lettres provenant de différents partenaires, et toutes sortes d’autres formes de sollicitations sans grand intérêt. Il se demanda au passage si, par hasard, sa hiérarchie ne le prenait pas pour n’importe quel autre cadre…

« J’exerce un vrai métier, moi ! J’aimerais consacrer plus de temps à mes malades qu’à ces paperasseries ! »

Il se reprit vite et pesta contre sa mauvaise manie de s’apitoyer sur sa petite personne, ce qui ne lui ressemblait pas du tout dans la vraie vie. Comme le dernier des fainéants, aurait pu dire sa mère, si elle l’avait entendu râler ainsi face à des tâches administratives qu’il assimilait à une corvée.

Au contraire, Ngabo aimait bien son travail. Ses attributions de chef de service — qui lui occasionnaient bien des heures supplémentaires et des tracas de toutes sortes — lui assuraient également une prime non négligeable. Et Dieu seul sait combien il appréciait ce supplément d’argent qui tombait tous les mois sur son compte en banque. Il n’aurait jamais pu agrandir la maison de ses parents sans cette manne providentielle. Les bouts de terrain fertiles rachetés aux voisins et qui prolongeaient les champs de son père n’auraient pas pu être payés sans ces gratifications.

Le vieil homme ne tarissait plus d’éloges sur son fils, depuis que la famille rivalisait de bonnes récoltes avec les voisins qui l’avaient, un temps, employé. À la fin du long calvaire du temps où son fils était encore étudiant, Boniface était retourné labourer ses propres champs qu’il avait transformés en une petite ferme rentable depuis le coup de pouce de son fils. Riche de son nouveau statut de propriétaire terrien, il se trouvait même de plus en plus convié parmi les invités de marque les jours des rassemblements populaires de sa localité.

Savoir sa famille à l’abri du besoin avait rassuré le jeune homme, qui en profita pour réaliser un autre projet encore plus cher à son cœur. Il avait demandé la main de sa fiancée de longue date, et les jours qui le séparaient de leur mariage se comptaient sur les doigts. Un rêve d’adolescent qui n’avait pas quitté ses nuits depuis sa rencontre avec la jeune fille au cours de ses années d’internat à Byimana.

Il l’avait d’abord aperçue alors qu’il était en quatrième, faisant sa sortie dominicale au milieu de ses camarades du lycée de filles, escortée par des nonnes farouchement alertes. Il avait, plus tard, appris qu’elle fréquentait la section normale primaire du Groupe Scolaire des Filles depuis un an. Depuis cette rencontre fortuite, et jusqu’à ce qu’il l’approchât pour de vrai afin de lui déclarer sa flamme, aucune autre fille n’avait eu la chance de compter pour lui plus que le temps d’un regard vite détourné. Le jeune homme qui était connu pour son assiduité au travail scolaire, passait plutôt des nuits blanches à réviser ses cours dans les douches de son internat, au lieu de courir après les filles du lycée voisin.

Il laissait ce loisir à ses copains, beaucoup plus aptes aux techniques de drague à la sauvette, spécialistes de la cueillette de sourires ou de petites lettres d’amour à la sortie de la messe du dimanche. Ngabo s’amusait tout de même de ce vrai jeu de cache-cache entre les lycéennes à l’air farouche, flanquées de leur escorte de bonnes sœurs à l’œil de lynx, et les garçons des écoles alentour. Gratifiés d’un sourire faussement timide ou d’un regard dérobé, ils rentraient chez eux heureux, gonflés de l’espoir qu’ils allaient pouvoir batifoler une fois que les nonnes auraient le dos tourné. Il avait tenu ses bonnes résolutions jusqu’à ce qu’il croise cette jeune fille, qui pulvérisa sa noble détermination au moment où elle élisait domicile dans son cœur encore vierge de tout émoi sentimental.

Ce coup de foudre les entraîna dans une relation amoureuse qu’ils entamèrent en toute discrétion pour échapper à l’œil lucide des bonnes sœurs rompues aux techniques de surveillance. L’idylle — qui dura au-delà de leurs séjours respectifs à Byimana — survécut à la distance qui suivit le déménagement du jeune homme au campus de Butare, où il s’installa pour poursuivre ses études de médecine, tandis que Zaninka préparait encore son bac d’enseignante. À la fin de ses études, elle retourna chez elle, à Kibuye, où elle commença une carrière d’institutrice à la même école qu’elle avait fréquentée gamine, et dans laquelle sa mère avait enseigné de longues années.

Revenu à Karama en tant que directeur de l’hôpital, Ngabo continua à garder cette histoire aussi discrète qu’il le put, se contentant de profiter des rares moments de plaisir qu’il partageait avec sa promise pendant ses rares visites à Kibuye. Chaque fois que son emploi du temps assez chargé le lui permettait, il s’échappait pour la retrouver. Anton et ses autres collègues, qu’il avait de plus en plus de mal à convaincre de l’existence même de Zaninka, riaient souvent de son style de vie d’une autre époque et n’arrêtaient pas de le comparer à un ancien prêtre catholique. Ce fut avec plaisir qu’il leur cloua le bec, ainsi qu’à leurs railleries, le jour où il invita sa jolie fiancée à La Cité.

— Bonjour, chef. Bien dormi ?

— Salut, Anton. Oui, bien, comme d’habitude. Et toi ?

— Moi aussi.

Anton passait saluer son patron chaque matin avant de prendre son service dans son bureau, à côté du sien. Il le savait toujours là, assis derrière sa pile de papiers, ou rêvassant, la tête renversée sur le haut dossier de sa chaise de chef de service, pensant probablement à sa chère et tendre…

— Toi, tu es en beauté aujourd’hui ! Qu’est-ce qui nous vaut l’honneur d’un style si soigné ? lui demanda-t-il, portant soudain une attention particulière à son adjoint avec qui il était devenu ami.

— Je suis toujours bien habillé, moi ! lui répond-il sur un faux ton d’autodérision.

— Ah bon ? J’avoue que je ne l’avais pas remarqué jusqu’ici.

— Et puis… en quoi est-ce que ça te regarde ? Du moment que je fais mon travail correctement !

— Oui, je vois… le travail… correctement et j’en passe. C’est cette stagiaire qui te met dans cet état ? C’est encore une gamine, tu sais !

— Et alors ? lui répondit Anton d’un ton qui trahissait son impatience de conquérir leur nouvelle recrue.

— Et elle n’est pas pour toi !

— Pas plus qu’à toi, tant qu’on y est !

— Décidément, tu ne changeras jamais ! rétorqua Ngabo en riant de leurs conneries.

Ça, c’était son ami ! Sortie de la bouche de quelqu’un d’autre, cette remarque lui aurait sans aucun doute arraché ses protestations les plus indignées. Qui d’autre qu’Anton pouvait afficher ses intentions de faire la cour à l’une des membres de son équipe sans s’attirer ses foudres ?

L’intéressé ne releva pas la mise en garde à peine voilée de son supérieur. Il salua ce dernier avant de regagner son bureau pour couper court aux brimades qu’il voyait venir. Il connaissait bien son ami : il ne le lâcherait pas tant qu’il continuerait à faire le coq autour de la nouvelle venue.

Les deux praticiens étaient devenus amis dès leur premier jour de collaboration à cet hôpital. Assistant médical de formation, Anton travaillait déjà à Karama depuis quelques années quand Ngabo y fut nommé. En bon collègue, il l’avait renseigné sur le fonctionnement de cet hôpital qu’il trouvait immense à ses débuts. Ses conseils d’ancien combattant — comme il aimait le surnommer — lui furent d’un grand secours, alors que son seul contact avec le milieu médical avait été les innombrables stages effectués au CHU de Butare durant ses études à la Faculté de Médecine.

Anton, qui connaissait déjà l’hôpital comme le fond de sa poche, ne rechigna pas à lui servir de guide le temps qu’il prenne ses marques, une attention que son chef était loin d’oublier. De simples collègues de travail, ils étaient vite devenus presque inséparables, partageant des moments riches d’échanges et de beuveries dans La Cité, la résidence du personnel dans laquelle ils habitaient tous les deux.

4Le 6 avril — La nuit où tout bascule

Le village dormait sous une épaisse nuit de début avril. La pluie avait cessé de tomber depuis plusieurs heures déjà. Au-dessus de l’hôpital, le dernier quartier de lune menait une danse étrange, se dévoilant et disparaissant, par à-coups et au gré du vent, qui ballottait dans tous les sens les nuages qui nappaient le ciel de la petite localité. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres des quelques bâtisses connectées à l’unique réseau électrique local. Seules quelques veilleuses éclairaient les chambres occupées à l’hôpital. Les habitants de La Cité dormaient tous du sommeil du juste. Les festivités de Pâques combinées à la petite fête donnée par Ngabo pour célébrer ses fiançailles avec la belle Zaninka les avaient tous lessivés. Il leur faudrait quelques jours pour recharger leurs batteries avant de renouer avec leurs habitudes trépidantes.

Dans sa maison de fonction, Ngabo s’était, lui aussi, abandonné pour une fois dans les bras irrésistibles de Morphée, très heureux et fier de lui : sa carrière professionnelle avançait comme il le voulait, il allait épouser sous peu la fille de ses rêves, son amour de jeunesse qu’il aimait surtout plus que tout au monde… Que pouvait-il désirer de plus ?

Au loin, sur l’asphalte, la jeep flambant neuve dévorait la route luisante sous ses phares puissants. Musoni luttait contre le sommeil, combiné à la fatigue d’une longue journée. Il avait du mal à garder sa concentration. Sa femme, ramassée sur le siège à côté de lui, luttait tout autant pour garder la tête droite. Il n’arrêtait pas de lui suggérer de se détendre, d’allonger le siège et de dormir un peu, le voyage ne faisant que commencer. Elle refusait de l’écouter et lui proposait de prendre le volant à la place. N’était-elle pas la plus dispose des deux ? Profitant de ses vacances pascales, elle n’avait presque rien fait de sa journée, mis à part quelques emplettes tôt dans la journée, en compagnie de sa petite sœur au cours de leur déambulation au marché de Gitarama et ses environs.

Musoni refusait catégoriquement que sa femme conduise à sa place. Pas dans ces conditions, en tout cas ! C’était lui l’homme de la famille et pas l’inverse ! Il lui revenait à lui, et à lui seul, de veiller à leur sécurité. Les enfants, eux, faisaient dodo, toujours attachés à leurs sièges et emmitouflés avec soin. Leur tante voyageant à leurs côtés, sur la banquette arrière, veillait sur leur sommeil en se disant qu’elle les aimait bien, ces petits bouts de chou, comme s’il s’agissait de ses propres bébés, semblables à ceux qu’elle ne manquerait pas d’avoir avec son fiancé adoré, une fois qu’ils auraient obtenu le feu vert divin !

Le véhicule empruntait en sens inverse le trajet que Zaninka avait effectué deux jours plus tôt dans un minibus rempli à craquer, un trajet qu’elle avait parcouru des étoiles plein les yeux malgré la chaleur qui lui brûlait le front. Elle gloussait et rougissait sous son foulard, rien qu’au doux souvenir des moments pétillants qu’elle avait partagés sous les remparts protecteurs de leur intimité de La Cité.

Pelotonnée sous son châle — un cadeau tricoté par sa chère maman pour une occasion dont elle ne se souvenait plus — à l’arrière de la jeep qui dévorait la route, elle luttait contre le sommeil qui la titillait, elle aussi. Elle se disait que l’insolent ne voulait épargner personne de cette étrange équipée qui filait au beau milieu de cette étrange nuit. C’était à peine si Musoni voyait encore où il mettait les pneus… Ce soir-là, contrairement à la fois d’avant, c’était avec un cœur lourd de doutes qu’elle voyageait… ou des regrets, elle n’arrivait pas encore à trancher lequel de ces deux sentiments elle éprouvait…

Zaninka avait encore du mal à intégrer le fait qu’ils soient tous partis ainsi, sur un coup de tête, d’après ce qu’elle pensait ! Rien ne l’avait préparée à ce brusque changement de programme. Un peu plus tôt dans la matinée, elle se sentait encore la femme la plus heureuse du monde, alors qu’elle courait de boutique en magasin avec sa grande sœur, faisant des achats en vue de son mariage à venir. Et cela n’était que le doux prolongement d’un état d’esprit qui l’habitait depuis quelques semaines… Le jour où Ngabo, son petit ami de longue date, s’était incliné devant ses parents pour leur demander sa main. Son cher et tendre avait accompli cette formalité lors d’un week-end de début mars, le jour où il était venu à Kibuye pour cette unique démarche.

Sous un ciel où la lune brillait comme seul témoin de leur bonheur encore secret, il l’avait demandée en mariage. Non qu’il ait douté un seul instant qu’elle dise non, il la savait acquise à son cœur depuis le premier jour où il l’avait vue dans une rue tortueuse de Byimana.

Il avait accompli ce rituel — on aurait dit une simple démarche de routine dans leur cas — qui avait donné à la jeune fille le feu vert qu’elle avait attendu avec impatience pour le présenter enfin à ses parents. À partir de ce moment, la suite des choses leur avait échappé quelque peu. Les deux familles allaient prendre les choses en main et se mettre d’accord sur les délais de leur future union. Zaninka avait rêvé de ce moment depuis très longtemps : elle aspirait à l’indépendance que lui faisait miroiter le mariage pour quitter, enfin, le nid familial et la tyrannie de sa mère. Elle avait envie d’aller fonder sa propre famille auprès de l’homme qu’elle adorait.

Elle s’était toujours imaginé cette nouvelle vie assez euphorique, pavée de rires et de moments de tendre complicité comme il leur arrivait d’en avoir dans les rares occasions où ils avaient réussi à voler à leur entourage quelques heures d’intimité. Un luxe qui leur avait été, de temps en temps, possible grâce à la fidèle amitié que son fiancé entretenait avec Jacques, son ancien camarade d’université devenu, depuis la fin de leurs études, cadre dans une grande banque de la ville côtière.

Sitôt les obligations familiales accomplies, Ngabo avait invité sa toute nouvelle promise à venir le rejoindre chez lui dans le Sud, afin qu’il puisse à son tour la présenter aux siens. La jeune fille avait vite accepté l’invitation, ne sachant pas ce qu’elle allait raconter à sa mère pour obtenir la permission de s’y rendre sans chaperon. Elle savait qu’elle ne la laisserait jamais partir seule rendre visite à un homme, pas même à son « presque » gendre aux bonnes intentions déjà exprimées !

La raison de ce départ précipité, au beau milieu de la nuit, était tombée comme un coup de hache alors que chacun aspirait à passer une soirée paisible en famille. Plus tôt dans la soirée, assise devant la télé et discutant avec animation avec sa sœur, Zaninka était loin d’imaginer que les choses allaient prendre une telle tournure. Elles attendaient Musoni avec patience, faisant à peine attention aux effluves qui leur parvenaient de la cuisine attenante à la salle à manger de la grande maison : c’était le signe que le dîner n’attendait que le retour du chef de famille pour être servi.