Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Montacerdos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

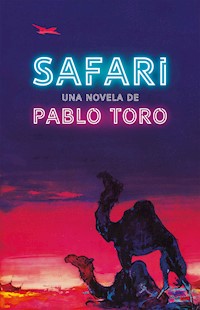

Dos amigos chilenos, mercenarios de una empresa privada durante la guerra de Irak, se embarcan en la perturbadora misión de capturar un camello, sumergiéndose así en los absurdos horrores de la invasión estadounidense. En Santiago, dos compañeros de curso de un colegio británico se involucran en una improbable contienda política luego de la muerte de Pinochet. Muchos años después, una mujer narra la historia de un viejo convicto, a quien ofrecen la libertad a cambio de participar de un safari humano, producido por una corporación que parece controlar el planeta. Tres espacios, tres tiempos, tres historias que indagan en la fragilidad de los vínculos sociales, políticos y familiares. Relatos que se trenzan para mostrar hasta qué punto la realidad excede nuestra capacidad de comprenderla, y cómo el lenguaje choca contra ella de manera incesante. Un artefacto que explora con humor los límites y posibilidades del arte mismo de narrar. Después de Hombres maravillosos y vulnerables, su celebrado primer libro de relatos, Pablo Toro confirma con Safari un proyecto literario único y consistente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Este libro contó con el apoyo de la Beca de Creación otorgada por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2018.

Safari

©Pablo Toro, 2021

Registro de Propiedad Intelectual:

266976

©Pablo Toro, 2021

©Montacerdos ediciones, 2021

Imagen portada:

Near East (1955) ©Otto Nielsen

Diseño:

XiMorales

Primera edición: mayo de 2021

ISBN: 978-956-9398-61-2

ISBN digital: 978-956-9398-72-8

Montacerdos ediciones

Eduardo Castillo Velasco 1610

Santiago de Chile

www.montacerdos.cl

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, sin autorización de los editores, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier tipo de medio o procedimiento.

“Si el voluntario logra sobrevivir a los tres días de cacería, recuperará su libertad y recibirá una compensación acorde a su sufrimiento físico y moral” Acta de reglamento de la Ley Safari

Primera parte

La noche del camello

La cabeza, ya separada del resto del cuerpo, giró sobre sí misma. Vista desde abajo, recortada contra el cielo negro, parecía un meteorito de carne. El contratista Villanueva miró directo a los ojos del muerto y pensó que palpitaban o que mantenían un hálito de vida. Esa era, entonces, la última imagen que la cabeza vería en este mundo: los ojos de otro hombre, herido, asustado, deseando estar en otra parte y dispuesto a matar por quinientos dólares al día.

Tenía veinte años.

Decían que había muerto Sylvester Stallone. El contratista Villanueva se enteró de los rumores a bordo de un Humvee, avanzando hacia la Zona Verde a cuarenta millas por hora, su blindaje corporal encima, rodilleras y coderas puestas, el fusil M4 en sus manos, el aire polvoriento entrando por su garganta, sudando desde la cabeza hacia el resto del cuerpo, escuchando la radio Freedom 102.6 fm, un poco atontado por el calor que no le impedía estar alerta a cualquier indicio de insurgentes que amenazara el convoy donde venía, como parte de la comitiva, Donald Rumsfeld.

Dentro del Humvee, Gutiérrez especulaba sobre la posible estirada de pata de Sylvester Stallone y se tomaba la libertad de llamarlo “Sly”. El contratista Villanueva seguía llamándolo por su nombre completo, quizás por alguna razón que se asociaba con la dignidad. Habían escuchado que la radio Freedom 102.6 fm era parte de una operación de inteligencia destinada a fomentar en las tropas, así como en ellos, los privados, un espíritu de compañerismo y esperanza en la Guerra Contra el Terror.

—Rocky Balboa sirve para eso —dijo Gutiérrez—. Rambo, Halcón, el Juez Dredd.

Mientras subía el volumen a la radio, el contratista Villanueva pensó que la mayoría de esas especulaciones debían ser ciertas. Que tanto el rumor sobre la muerte de Stallone como la visita de Rumsfeld a la Zona Verde formaban parte de una misma línea de causas y consecuencias. Miró a Gutiérrez, que estaba mirando a una bandada de pájaros grises en el cielo y tiró una seguidilla de escupos secos al pavimento.

El convoy volvió al centro de operaciones tras dejar a Rumsfeld arriba de un vuelo de regreso a Washington. El contratista Villanueva pensó en escribir a Chile y sintió una leve descarga eléctrica en el estómago, un pinchazo ya conocido en la base del ombligo. Mientras se decidía a escribir o no escribir, un secretario personal del coronel William Barnes se les acercó y les dijo que debían presentarse de inmediato en su remolque.

Caminaron hacia el extremo oriental de la Zona Verde y vieron a Elmer Páez, el puertorriqueño, que estaba de guardia frente a la puerta del remolque. Llevaba sus pulseras de cobre a la vista. Algunos en la división se burlaban de las pulseras a sus espaldas, o en su cara, pero él insistía en usarlas. Le habían pertenecido a su esposa Nancy y eran su amuleto de la suerte: la única razón por la que seguía vivo. Mirado con perspectiva, era cierto que Elmer Páez había sobrevivido a una emboscada de insurgentes en Fallujah, donde murieron dos hombres de su equipo de reconocimiento, pero el contratista Villanueva no estaba dispuesto a darle a Nancy ni a las pulseras de Nancy el crédito por ese rajazo. Gutiérrez, por el contrario, no descartaba el poder de los amuletos ni el poder de las ganas de creer en los amuletos.

Elmer Páez tocó a la puerta y Barnes asomó la cabeza, botando el humo de un cigarro en pequeños intervalos.

—¡Villanueva! ¡Gutiérrez!

Ya no era el mismo. Parecía estar posando en una vieja fotografía que se ha gastado con los años en la oscuridad de un cajón. Quince meses antes lo habían visto lleno de garra y energía en una base militar en Moyock, Carolina del Norte. Ese día, el último de los cinco meses de entrenamiento, una mañana clara y silenciosa en la que por fin se terminaban las tortuosas rutinas de ejercicios y la exigencias de los instructores, el ex coronel William Barnes había pronunciado un discurso frente a los novecientos miembros de la división Security Consulting y dijo unas palabras que el contratista Villanueva recordaba de memoria:

—Esto no es un juego —había dicho Barnes, que era el segundo de mayor rango en Blackstone después de Jack Donovan, jefe de jefes y cabrón de cabrones—. En los dos años que dure el contrato que firmaron, van a ver algunas cosas realmente horribles. Cosas que no van a entender. Por eso, confíen en su entrenamiento. Vamos a meternos cerca de la mierda, muchachos, pero lo haremos de manera responsable. Nacionales y extranjeros: ya no habrá diferencias. Ahora todos honraremos a Dios y seremos el complemento perfecto de las tropas. Este es su último fin de semana libre, así que llamen a sus padres, vean a sus familias y despídanse de sus parejas. No sean egoístas y chupen esas conchas. Vayan y paguen las deudas que tengan que pagar. Pero solo hasta el lunes. Después, ya no. Cuando nos subamos a ese avión y ese avión esté en el aire, entonces ya solo pensaremos en ganar esta guerra.

En ese tiempo la presencia de William Barnes era sinónimo de profesionalismo, buena voluntad y “vamos a ganar, mierda”. No eran soldados, pero bajo su mando era como si lo fueran.

—El trabajo no estará terminado —les dijo una mañana, a pocos días de haber llegado, cuando prestaban apoyo táctico a un convoy de infantería en la bov Rustamiyah y el olor a basura y plástico quemado les hinchaba las fosas nasales—. Hasta que veamos a los niños de este país jugando libres en sus barrios, sin miedo, tal como lo hacemos nosotros en casa. Solo entonces, muchachos, las fuerzas de la liberación habrán cumplido su tarea.

Ahora Barnes se veía flaco y desahuciado, como si no hubiera dormido en días o semanas. Su cara estaba hinchada y sus ojos bailaban al son de un ritmo que desconocían o que los hacía perderse y rebotar. El remolque casi vacío, las paredes descascaradas, sin asomo de decoración o civilización aparte de un grueso escritorio de madera con algunas fotos de familiares, dos mapas de la ciudad, una caja de municiones y una edición plastificada del tratado “Counterinsurgency fm 3-24”. Barnes le ordenó a Elmer Páez que tomara un descanso y les dijo a los contratistas que necesitaba tener con ellos una conversación confidencial acerca del general Jack Donovan.

—Necesito que me escuchen atentamente para que entiendan la crueldad de lo que voy a pedirles ejecutar —dijo Barnes, en un inglés sobre modulado que solía usar con los contratistas extranjeros.

El contratista Villanueva notó que Gutiérrez sonreía, como si las palabras iniciales de Barnes fueran la obertura de una épica sangrienta o de algo que se movía en los límites de la maldad y de la entretención.

—Ustedes vienen de Sudamérica.

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—¿Los dos son chilenos?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Díganme: ¿saben algo acerca de la tortura?

—…

—…

—¿Escucharon la pregunta?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Entonces respondan: ¿Tienen una comprensión de los alcances sicológicos del maltrato físico sostenido?

—Sí, señor.

—Conocemos historias, señor.

—¿Historias que son difíciles de tragar, dirían ustedes?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Bien —dijo Barnes, que era completamente calvo y tenía los ojos verdes, uno de los cuales ya no funcionaba—. Tengan eso en mente. Esas historias. Y sepan que no estoy haciendo esto porque me guste la crueldad. ¿Alguna pregunta?

—No, señor.

—No, señor.

Sin más elaboraciones, Barnes comenzó su relato de la historia del exgeneral de infantería del Ejército de Estados Unidos Jack Donovan. Señor de la guerra, pagador de sueldos, jefe de jefes y cabrón de cabrones. Esa sería la historia, según Barnes, que explicaría el nivel de crueldad de lo que iba a pedirles ejecutar, en unos pocos minutos más, a dos de los catorce chilenos que formaban parte de los ochenta sudamericanos que formaban parte de los novecientos miembros a nivel mundial de la división Security Consulting de la contratista privada Blackstone, prestando servicios en la ciudad de Bagdad.

Resulta que Jack Donovan había nacido para la guerra. Su padre y su hermano mayor, lo mismo. Era el negocio de la familia. Se había formado en West Point tras un período de descarrilamiento adolescente, cuando lo sorprendieron aspirando pegamento y escuchando a Captain Beefheart en el estacionamiento de una escuela secundaria en Ithaca, Nueva York, en 1971. Donovan, sin embargo, resultó ser un alumno brillante y un asesino innato.

—Asesino en el mejor y en el peor sentido de la palabra—dijo Barnes—. ¿Entienden lo que digo?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Ustedes no entienden ni una mierda.

—No, señor

—No, señor.

Una década más tarde Jack Donovan se había hecho Ranger del Ejército. Había llegado a sargento del primer pelotón de la primera compañía y había participado en las operaciones Causa Justa en Panamá, Tormenta del Desierto en Iraq y Serpiente Gótica en Somalia. Había saltado de aviones en más de cien oportunidades sobre desiertos y bosques y aeropuertos y carreteras. Se había ganado la confianza de sus oficiales y el respeto ecuánime de sus pares. Pero su consagración definitiva había llegado con la guerra de Kosovo.

Se contaba que Donovan era poseedor de una intención barbárica en el combate que descollaba incluso entre los más aptos miembros de su división de infantería de la otan, conformada por griegos, alemanes, ingleses y franceses. Había eliminado, en tres campañas, a más serbios nacionalistas que todo el resto de su división. Y se contaba de boca en boca, casi siempre con exageraciones o desviaciones, la historia de un operativo clandestino en la ciudad de Pristina, donde le había sacado los ojos al líder nacionalista Svetlan Karadzic tras un combate cuerpo a cuerpo en la cocina de un regimiento. Las versiones eran cambiantes. En algunas, Jack Donovan había usado un abridor de latas. En otras, utilizó una cuchara. En otras, había ejecutado el acto con sus propias manos a lo largo de dos agonizantes minutos.

—El punto —dijo Barnes— no es la acuciosidad histórica del hecho, sino el respeto y el miedo que eso le otorgó entre las tropas. ¿Saben a qué me refiero?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

El contratista Villanueva pensó en su respuesta. ¿Se parecía eso a lo que había experimentado en la emboscada en Ciudad Sadr, cuatro días antes, cuando observó por la mirilla telescópica de su fusil M4 a una adolescente que se movía por el techo de un edificio con una Kalashnikov en sus manos y estudió sus movimientos y patrones de disparo y se acomodó en una esquina protegida por un toldo y le disparó dos veces a la cabra en la rodilla?

Barnes apagó el cigarro y sus hombros temblaron al ritmo de una tos flemática y se miró las manos. Parecía extinguido, de cierta forma.

Para diciembre de 2001, Jack Donovan estaba en Bagdad, como parte de una unidad clandestina conformada por Rangers y agentes de la cia. Fue ahí, en una noche de operaciones secretas en busca de armamento químico, movido por la imagen de dos torres colapsando sobre sí mismas, en la periferia de Rustamiyah, cuando el cielo adquiría un color siniestro y la luna se deformaba como un queso derretido ante los gases tóxicos y las tormentas de arena, ahí, sorprendido por una emboscada enemiga, Jack Donovan fue capturado por miembros sediciosos de la Organización Badr, quienes lo vendieron, algunas semanas después, a miembros de Al Qaeda.

—Y así, muchachos —dijo Barnes—, es como el heroísmo se convierte en una broma de mal gusto. No se supo nada de Jack Donovan hasta dos meses después.

Barnes abrió el cajón del escritorio, hurgueteó en el interior y sacó una Luger de nueve milímetros.

—Dicen que le perteneció a Herman Göring. ¿Tienen algo que decir sobre eso?

—…

—…

—¿Creen que esta Luger le perteneció a Herman Goering?

—Sí, señor

—Sí, señor.

—Son un par de chupapicos– dijo Barnes, y abrió la caja de municiones, sacó las unidades y cargó lentamente la Luger.

El contratista Villanueva apretó los puños y pensó: “ante cualquier eventualidad”. Miró a Gutiérrez, que no parecía sospechar de ninguna intención en los movimientos de Barnes que no fuera la de contar una historia con el dramatismo que esa historia ameritaba. La Luger como truco de utilería o de chamullo actoral que se hacía necesario para entender la crueldad de lo que iba a pedirles ejecutar, en algunos minutos más, fuera lo que fuera.

—El verano pasado atacamos un campamento de Al Qaeda en la zona sur occidental, en la periferia de Ciudad Sadr, justo en el punto donde las curvas del Tigris, miradas desde el cielo, parecen una erección matutina. Ese día matamos a diecisiete hombres. Lancé, personalmente, cinco granadas y vi el cuerpo de un muyahidín explotar en cientos de pedazos. ¿Han visto algo así, muchachos?

—No, señor.

—No, señor.

—Describir la guerra no vale la pena. Solo imaginen un cuerpo explotando en pedazos.

—Sí, señor.

—Sí, señor.

Barnes tomó la Luger por el mango. El contratista Villanueva se fijó en un mapa de la ciudad que estaba encima del escritorio y vio el recorrido del Tigris que la dividía en dos mitades y vio la península que se armaba en la punta del mapa y que, según los iraquíes, tenía forma de lágrima y que, según él, tenía forma de corazón. Cerró los ojos. Lo único que vio fue una muralla blanca que se elevaba hasta el cielo.

—Cuando encontramos a Jack Donovan tenía el cuerpo repleto de llagas y una de sus orejas rebanada por la mitad. La clase de dolores estomacales que te harían añorar la muerte. Y esa es la parte de la historia que yo considero mística, muchachos. Porque sí, Jack había sido torturado por sus captores. Había sido electrocutado, abusado, golpeado. Pero lo que pasó un par de noches antes de su rescate, lo que había entrado en su estómago, era algo que lo liquidaría en función de su propio instinto de supervivencia. Y eso, a mi modo de ver, convierte todo este asunto en un fenómeno cercano a la religiosidad. ¿Creen en Dios, muchachos?

—Sí, señor.

—No, señor.

—Mierda —dijo Barnes—. ¿Te crees inteligente, Villanueva?

—No, señor.

—Un chileno listo —dijo Barnes.

Se escuchó una explosión a lo lejos, a pocas millas de la Zona Verde. El contratista Villanueva pensó en un grito de guerra que le había escuchado a los insurgentes del jam y que solo podía describir como el chirrido de un pájaro majestuoso y electrocutado. Barnes no pareció inmutarse con la explosión y se concentraba en el sonido áspero de la Luger rozando el escritorio.

—Esta no es una historia de guerra —dijo, mientras tosía con escándalo—, esta no es, bajo ningún punto de vista, una historia de guerra.

Les recordó que pronto les pediría un favor, pero se entendía que la palabra “favor” era un código que cifraba la palabra “orden”. Y ese favor estaba, según Barnes, cargado de una crueldad tan extrema, tan ajena a la verdadera naturaleza del guerrero, que se hacía necesario contarles las últimas noches de cautiverio del general Jack Donovan para su comprensión cabal de lo que estaba por ocurrir.

—No es que Donovan resistiera la tortura durante años, como si esto fuera una película de mierda —dijo Barnes—, él habló con sus interrogadores y dijo lo que sabía y es bastante seguro, aunque no del todo comprobable, que recibimos golpes y hubo muertos de nuestro lado por la información que les entregó. ¿Lo convierte eso en un traidor, según ustedes?

—No, señor.

—No, señor.

—Por supuesto que sí. Jack fue temporalmente un traidor. Pero tus adorados principios no significan demasiado cuando estás en una pieza oscura y tu cuerpo es una llaga y estás siendo mordisqueado por una rata mientras intentas dormir. ¿Se entiende, muchachos?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Tengo a contratistas de quince países. Casi todos exsoldados. Algunos chilenos. Tengo a veteranos como Fuenzalida y Grauschopf, exoperadores de Manuel Contreras. ¿Saben de quién hablo?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—¿Saben historias de Contreras?

—Sí, señor.

—Sí, señor

—¿Por qué creen que los llamé a ustedes y no a Fuenzalida o a Grauschopf?

—…

—…

—Los he visto —dijo Barnes—. No sacan músculos en su tiempo libre. No toman cerveza. No practican tiros. No babean por los fusiles recién llegados en los camiones. No se pajean en los caminos. No parecen fanáticos de esta mierda o particularmente desesperados por dinero. Los elegí porque parecen la clase de gente capaz de guardar un secreto. ¿Estoy equivocado?

—No, señor.

—No, señor.

El contratista Villanueva miró a Gutiérrez y notó una disposición sumisa en la curvatura de su espalda. Vio sus ojos demasiado abiertos y supo que ya no había salida, que fuese cual fuese el desenlace de la historia del general Jack Donovan ellos estaban involucrados en algo que había sido puesto en marcha.

—Hay un momento definitivo en el proceso de confinamiento, cuando la violencia se convierte en otra cosa —dijo Barnes—. Dos semanas antes de ser rescatado, los captores de Jack Donovan lo pusieron en manos de Abu Nusrat. ¿Saben de quien hablo?

—Sí, señor.

—Sí, señor

—¿Han tenido hambre, muchachos?

El tono de Barnes era tan retórico que ninguno de los dos contestó.

—No estoy hablando del hambre que les da allá afuera, patrullando desde el punto A hasta el punto B. Estoy hablando de otra cosa. ¿Se entiende?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

A Jack Donovan lo dejaron sin alimentos. Abu Nusrat le permitía un trago de agua, todos los días, tras aplicarle corriente en sus extremidades. La oscuridad era casi absoluta. El espacio y los contornos se hacían borrosos y el tiempo dejaba de transcurrir, o se cortaba en pedazos, como una maraña de presentes incomunicados. Empezó a desmayarse. Para fines de la primera semana ya tenía su “rincón de los desmayos”. No distinguía una mano de la otra. La idea de una mano había empezado a hacerse problemática. Al cumplirse la segunda semana estuvo azotando su cabeza contra el muro hasta perder el conocimiento. Para el quinceavo día de hambre, Jack Donovan sintió que una rama se había quebrado en su cabeza.

—Y aquí, muchachos—, dijo Barnes, mientras soltaba el humo del cigarro con una lentitud que hacía vislumbrar el colapso definitivo de su sistema respiratorio—, es donde entran ustedes en la historia.

Barnes tomó aire, cerró los ojos y exhaló, como si estuviera buscando fuerzas en alguna parte. Fijó su mirada en la Luger que le pudo haber pertenecido, tal vez, pero probablemente no, a Herman Göring.

—Llegado este punto tengo el deber de ofrecerles una salida. No es un deber oficial. No estoy hablando de las reglas. Ustedes pueden salir por esa puerta, olvidar este asunto y seguir patrullando la ciudad durante los nueve meses que restan de su contrato. O pueden quedarse, escuchar el resto de la historia, ayudarme con este favor y personalmente me encargaré de ponerlos en un avión de vuelta a Chile. Habrá dinero de por medio.

A Gutiérrez se le movió el brazo derecho, un espasmo involuntario que trató de hacer pasar como voluntario. Algo que le ocurría con frecuencia desde la emboscada que les habían hecho cuatro días antes, en la periferia de Ciudad Sadr, en la boca negra que albergaba a buena parte de los ejércitos insurgentes del clérigo Muqtada al-Sadr, a quien todos llamaban el Jaish Al Mahdi, o en jerga de Blackstone, el jam. Ese día le prestaban apoyo táctico a un pelotón de infantería del Ejército y pasaron frente a una muchedumbre reunida afuera de una mezquita, entonando cánticos y gritos y ondeando las banderas del jam y unos helicópteros que sobrevolaban la zona habían disparado unas bengalas y la mezquita se había incendiado y las cosas se habían ido, en cosa de segundos, a la mierda.

Gutiérrez terminó disparando su fusil M4. Mató a dos hombres y a una mujer. Los muertos no eran insurgentes. No eran guerrilleros. Eran estudiantes universitarios.

—Estoy adentro si él está adentro, señor —dijo Gutiérrez.

—Bien —dijo Barnes—. ¿Villanueva?

—Ok.

Barnes lo miró con escozor, quizás ofendido por el tono levemente contestatario de ese “ok”. El contratista Villanueva pensó en la posibilidad de volver a Chile y percibió el torrente de imágenes inconexas y recuerdos vaciados de detalles que evocaban a un muerto y que sugerían la presencia de un hoyo negro iluminado por una llama incandescente. Sintió una puntada eléctrica en la espalda. Un pinchazo ya conocido en la base del ombligo. Quiso alejarse del manchón borroso y deforme que eran sus recuerdos chilenos.

—La puerta de la celda se abrió —dijo Barnes.

Jack Donovan, acurrucado en una esquina, se levantó. La mirada borrosa por los delirios del hambre. Sintió los respiros de algo. Una criatura. Exhalaciones agitadas y de ritmo inconstante. Se abrió la puerta, entró Abu Nusrat y condujo a un camello hacia el interior.

Resulta que Jack Donovan no era un desentendido en camellos. Supo de inmediato que frente a él no había un camelus ferus o un camelus bactrianus, sino un camelus dromedarius, de una sola joroba. Por el gastado de las suelas, podría haber hecho de dromedario danzante en más de alguna “fiesta del camello”, pero bien podían ser los años de caminatas interminables por desiertos y calles y caminos de tierra. Jack Donovan sentía un amor profundo por los animales. Esto lo sabía Abu Nusrat, y Donovan sabía que Nusrat sabía.

Pasaron algunas horas en la semioscuridad. Jack Donovan se mantuvo alejado del camello, pero de a poco se había interesado en su presencia. Empezó a observarlo con detención. El pelaje opaco, los ojos viscosos, la piel blanda que temblaba con pequeños espasmos. La respiración mucosa y rítmica, las fosas nasales oblicuas, el labio superior dividido. Las patas largas y delgadas, repiqueteando contra el piso como si intuyeran la permanencia del encierro.

Movido por la curiosidad, sí, pero también por un factor terapéutico en la presencia del camello, Jack Donovan se había liberado de los dolores del hambre que atrofiaban sus músculos y confundían sus sentidos. Se levantó y se acercó. Acarició el lomo con las dos manos, observó de cerca el pelaje opaco, la gradación de los ojos, el café, el negro, los tintes amarillos, los pequeños puntos blancos cerca de la pupila. Pensó en mirillas telescópicas para observadores curiosos y eso le produjo una sonrisa, la primera en semanas. El camello movió los labios y Jack pensó que estaba sonriendo. Después pensó que le estaba sonriendo a él.

Empezó a hablarle. Le contó episodios violentos de su niñez, historias de guerra, anécdotas matrimoniales. Le contó chistes de irlandeses borrachos y chistes de ingleses invasores y ventiló frustraciones personales que nunca había dicho en voz alta. Hasta le puso un nombre: Steve Buscemi. Se pasó el resto de la noche conversando con Steve Buscemi, quien no reaccionaba con desinterés a las historias del soldado, sino que lo miraba con algo que se parecía al respeto y al interés genuino mientras movía la cabeza y estiraba el cuello y le cerraba un ojo en señal de aprobación.

Esa noche Jack Donovan durmió apoyado en el lomo de Steve Buscemi y tuvo la clase de sueño profundo que no había tenido en años. O tal vez nunca. El tipo de sueño que solo tienen los animales o los niños que aún no se enteran de la muerte. Cuando despertó, a la mañana siguiente, ya no sentía el cansancio. La pesadumbre que le cerraba los ojos. El letargo persistente que lo acompañaba desde que tenía recuerdos y que no era culpa de Bagdad, sino que venía de antes, de West Point, incluso de antes, de Forest Hills, o quizás de antes: algo que heredó de su padre.

La noche anterior había soñado con un hombre que corría desesperado por un bosque y arrancaba de alguien, un cazador con el rostro brumoso, un ente que venía de un pasado remoto o de un futuro lejano y cuya expresión revelaba que no tenía nada personal contra su presa humana, que no la odiaba, pero que la cazaría de todas formas, por razones terapéuticas, porque había un sistema que amparaba sus actos y predilecciones.

El segundo día Jack Donovan y el camello ejercitaron dentro de la celda. Caminatas en círculo, paseos diagonales, carreras de ida y vuelta, retrocesos lentos. Hubo elongaciones, estiramientos, masaje de pectorales y pezuñas. Hubo intentos desesperados y hasta cierto punto exitosos por no pensar en el hambre y en la imposibilidad del escape. Hubo más historias. A Jack se le ocurrió que ya estaba en condiciones de ventilar algunos episodios de su vida oculta, sus noches de sexo con hombres y mujeres desconocidas en moteles o callejones del distrito de Columbia, usando un nombre falso, odiándose a sí mismo, limpiando su ropa y volviendo a su casa para tomar desayuno con su mujer, Beth, con sus hijos, Jason y Lilly, duchándose con la sensación viva y católica de haber condenado su existencia al abismo. Una pesadumbre que solo aflojaba cuando ya estaba de vuelta en el regimiento, horas después, mandando y cabroneando y atormentando a sus tropas y escupiendo frases grandilocuentes sobre el excepcionalísimo americano; las enormes y excepcionales vergas que los soldados americanos ostentaban en el campo de batalla.

El camello bufó con algo parecido al entusiasmo y Jack Donovan interpretó esa reverberación mucosa como una manifestación del interés genuino. Empezó a contarle sobre mujeres y hombres con los que había estado en Bagdad, por las noches, en un bar clandestino en el distrito comercial en Karrada; prostitutas iraquíes que se hicieron informantes y militares iraquíes tan llenos de culpa sexual que se habían hecho expertos en inventar biografías y modificar sus aspectos. Llegó, naturalmente, a la historia del capitán Saddam Jaffati, del ejército iraquí.

Jaffati colaboraba con Estados Unidos. Había sido un desertor. Su esposa Hannia había muerto a manos de la Guardia Republicana de Hussein. Solía reunirse con Jack Donovan en Karrada, dos veces por semana, en el baño de un bar clandestino conocido como La Reunión. Se encerraban ahí durante algunas horas y tomaban whisky barato traído de Jordania y se curaban hasta difuminar la consciencia. Luego Jaffati hacía casi todo el trabajo físico. Algunos días llegaban tan asqueados con lo que estaba pasando allá afuera, la crueldad y la incompetencia desplegadas por las fuerzas de la ocupación, que no pensaban en sexo, solo se curaban con whisky jordano y contaban chistes híperviolentos y homofóbicos y a veces Jaffati relataba anécdotas desquiciadas sobre la ocupación de Bagdad por parte de los mongoles en el siglo trece. A veces no había ánimo para chistes, ni para curarse, ni para odiar, ni para rememorar las ocupaciones de los turcos o de los británicos; solo se quedaban fumando y mirando por la ventana y escuchando bombazos y gritos y ráfagas de fusiles mientras se tomaban de la mano como adolescentes nerviosos.

Una mañana, tiempo después, a comienzos de La Oleada, Jack Donovan supo que su amigo Jaffati había cercenado sus propios genitales. El motivo era la culpa religiosa. No fue un arrebato. Los hechos habían sido pausados y considerados, producto de una reflexión anterior. Fue así: Jaffati le había confesado su “promiscuidad radical” al dirigente político Samir Mashtat, su tío, ferviente opositor del liberalismo sexual occidental. Jaffati dijo que todo había empezado en la adolescencia temprana y se había concretado a partir de los veinte años, cuando empezó a encontrar, en el distrito comercial en Karrada, a gente como él, consagrada a una búsqueda paranoica y nocturna de algo que no tenía justificación. Mashtat consideró la posibilidad de expulsar a Jaffati de la comunidad religiosa y denunciar sus perversiones, pero el cariño que le tenía su sobrino, a quien llamaba “Saddi”, lo llevó a proponer una alternativa distinta, basada en la secta de los Skoptsy: la remoción de sus genitales para congraciarse con Dios. A diferencia de los rusos castrados, Jaffati lo haría en una clínica especializada, con tecnología de punta, sin dolor, sin barbarismo, con la consecuente desactivación de sus deseos impuros. Así lo hizo una semana más tarde, en Arabia Saudita, con falsa identidad, amparado en una misión de inteligencia militar que justificó con astucia ante el Tío Sam.

El procedimiento quirúrgico fue exitoso. Ambos, tío y sobrino, juraron mantenerlo en secreto. Jaffati volvió a Bagdad y retomó su trabajo para los gringos. Había alivianado la culpa de su consciencia. No sentía deseos. No cargaba con la paranoia de ser descubierto. Podía ser un buen hijo de Dios y retomar algunos de sus vicios menos transgresores. Volvió a juntarse con Jack Donovan en el baño de La Reunión, dos veces por semana, sin contacto físico, a curarse con whisky jordano y fumar en silencio y escuchar el matraqueo incesante de la invasión americana.

Después de un tiempo, sin embargo, algunos meses tal vez, Jaffati notó que ciertas fuerzas y pulsiones que creía enterradas para siempre habían vuelto a su organismo en forma de sueños vívidos y lentos, plagados de belleza, fragmentos como evocaciones preclaras de un sentimiento guardado con llave. Una serie de imágenes inconexas que tensionaban sus músculos y gatillaban deseos que él suponía extirpados de su espíritu. En un comienzo pensó que podía ser un fenómeno temporal, un arrebato de su consciencia preoperatoria, una vertiente del trauma. Pero llegó el día en que entendió que estaba mintiéndose a sí mismo, que sus deseos no eran temporales, que la castración había sido en vano y que seguía siendo lo que siempre había sido. Su ira fue tan enceguecedora tras esa revelación que golpeó brutalmente a dos hombres camino a la casa de su tío, el Gran Instigador, a quien procedió a matar lentamente con un abridor de cartas, para luego desaparecer de Bagdad y no volver a ser visto.

Un crimen prolífico en versiones, puesto en duda por la prensa local, fetichizado por las tropas americanas, ridiculizado por los contratistas de Blackstone. Un escándalo que era fuente de sórdidos rumores, como el que aseveraba que Jaffati había cercenado los genitales de su tío y los había conservado en formol y se había escapado a Bélgica para “ponérselos” en una clínica especializada. Detalles insidiosos, conjeturas maleteras, cahuines baratos que ahora Jack Donovan le estaba contando a Steve Buscemi, su amigo rumiante, su audiencia cautiva.

El tercer día lo pasaron meditando, frente a frente, concentrados. El silencio acentuaba las exhalaciones animales que habían adquirido, con el paso de las horas, la consistencia sonora y reverberación de un mantra. Un sonido gutural que empezaba con la “u” y terminaba en la “o”; que podía ser siniestro en sus puntos intermedios y que al final resultaba agradable y blanco y saturado. La meditación, para Jack Donovan, siempre había sido un embuste. Todavía lo era. No había una Diosa de la Respiración. No había un alivio, tampoco, en el pozo infecto de la introspección y el análisis. Numerosas sesiones de terapia en el Departamento de Recursos Humanos de Blackstone lo habían llevado a convencerse de la inutilidad de las palabras para curarse de los dolores síquicos de la guerra. La única claridad posible, para él, se encontraba en el mundanal ruido de la mierda, la tropa, la estrategia, la implementación del caos para llegar al orden, los pormenores de la destrucción.

Más guerra, no menos.

Y sin embargo estaba ahí, junto a Steve Buscemi, tratando de no pensar, meditando desde la “o” hasta la “u”, siguiendo la vibración que emanaba desde las tripas de un camello que era, a estas alturas, un hermano.

Incapaz de vaciar su mente, Jack Donovan pensó en su padre y lo imaginó predicando en contra de la violencia, el adulterio y el abuso al prójimo. Lo imaginó parado frente a un grupo de vecinos cansados, soltando la lengua, diciéndoles que un buen católico irlandés debía “lesionarse a sí mismo” para alcanzar la trascendencia. Era la regla no escrita del comportamiento decente. Se refería a ritos personales y gestos mundanos que, si se acumulaban con modestia, podían tener un efecto trascendental. Perder discusiones, dar la razón, reconocer errores, admitir culpas, conceder puntos. Actos de humildad que purificaban el espíritu y que eran la sustancia, según su padre, no solo el envoltorio, de la buena vida de un católico irlandés.

Tal vez por simple y estereotípica rebeldía adolescente, tal vez por huevear, tal vez porque la violencia le producía más fascinación que el sexo, Jack Donovan se había tomado el discurso de su padre en un sentido diametralmente opuesto cuando decidió entrar, algunos años después, al Ejército de Estados Unidos.

Lesionar al otro, eso era lo suyo. Causar el dolor, no auto infringirlo. Algo que Steve Buscemi podía entender perfectamente, ya que los animales no cazaban únicamente por instinto sino que también por diversión.

El camello estiró la cabeza y le rozó el brazo con la nariz. Pasó la lengua dura y áspera por una de sus manos en un gesto de cariño. No podía ser otra cosa. Era un ademán de valoración y reconocimiento. Jack sintió que se le hinchaba el corazón de alegría y supo con claridad, en ese momento, que Steve Buscemi era un amigo de verdad, que ambos saldrían juntos de esta, que volverían a la civilización y que más adelante se echarían de menos, ya libres, bien alimentados, cada uno retomando sus vidas pero acordándose cada cierto tiempo de los días terribles y finalmente catárticos que pasaron en el calabozo infecto de Abu Nusrat. Todo eso pasaría. Todo sería verdad. La esperanza, entonces, tomó la forma de un bailecito que podía ser un twist o un rocanrol y mientras Jack Donovan movía las caderas como si Bill Halley y los cometas sonaran en su cabeza, Steve Buscemi emitió un bufido largo y entrecortado que solo podía interpretarse como una carcajada.

Entonces Jack Donovan se puso a cantar una vieja canción rebelde irlandesa que le había escuchado a su padre.

Barnes, que se sabía la canción, se puso a cantar:

UNA NACIÓN DE NUEVO,

UNA NACIÓN DE NUEVO,

E IRLANDA, POR MUCHO TIEMPO UNA PROVINCIA, SEA

¡UNA NACIÓN DE NUEVO!

El contratista Villanueva cerró los ojos y vio una pantalla dividida en dos. A un lado, Barnes cantaba la canción frente a él. Al otro, Donovan se la cantaba a un camello. Eran dos escenas separadas, pero el canto estaba sincronizado y Donovan armonizaba en un tono más alto y la melodía no era del todo desagradable. Barnes terminó la canción y el contratista Villanueva abrió los ojos.

Resulta que Donovan se había pasado el resto de la noche entonando canciones de libertad y emancipación junto a Steve Buscemi. En un momento su alegría fue tal que podía ver la boca del camello modulando frases de algunas canciones. Frases como: “la libertad viene de la mano derecha de Dios, y necesita un tren santo”. Palabras que sonaban dignas y agradables en la boca de su amigo rumiante y que hicieron a Jack Donovan pensar en su padre y en la voz ronca de su madre y largarse a llorar.

Algo pasó después de un rato, sin embargo, cuando los himnos y risas unidireccionales y palmoteos en el lomo ya no surtieron efecto. El animal se había acostado en una esquina, cansado, a dormir.

—Algo se quebró en ese momento —dijo Barnes—. Jack se tomó ese gesto como una especie de ofensa personal.

Se acurrucó en una esquina. Se concentraba en aguantar el dolor punzante del hambre, que había vuelto con más fuerza que antes. La sed también. Estaba empezando a sentir la lengua seca, el estómago bullendo, la fatiga visual, la noción del presente como una sucesión de cubículos vacíos e incomunicados. Incluso en esas condiciones, Jack Donovan conocía la mente de su interrogador. Sabía que podían quebrarlo hasta más allá de lo pensable, hasta un punto inverosímil, como a uno de esos tipos que terminaban poniendo bombas en regimientos y volando edificios federales en Oklahoma. Eso le asustaba, sí, pero cuando miró a Steve Buscemi acurrucado en la otra esquina, cuando se fijó en sus patas, en la carne contenida en el lomo, cuando empezó a salivar y a sentir unos fluidos cítricos en lo más profundo de su estómago, pensó en lo que no quería pensar.

Pensó en la satisfacción, aunque fuera momentánea, de mascar un pedazo de carne, un nervio, un cartílago, los interiores de un hueso, un ojo, la grasita de la joroba.

—Y entonces pasó exactamente lo que están imaginando —dijo Barnes.

Jack Donovan había decidido no entregarle su voluntad al enemigo. Había contemplado nuevas batallas que se librarían en el futuro, después de esta, la que perdería contra Abu Nusrat. Tras abrazar a Steve Buscemi, pedirle perdón y llorar con la cabeza apoyada en su lomo, se abalanzó sobre él con toda la ferocidad y la técnica que le permitían sus ya famosas intenciones barbáricas de combate.

—No me voy a desgastar en describir la carnicería —dijo Barnes—. Hagan ustedes un esfuerzo de imaginación.

El combate, si cabe esa palabra, duró quince minutos, hasta que el animal ya no respiró. En el proceso Donovan recibió fuertes mordiscos en el cráneo y unos arañazos en el ojo derecho que le hicieron expulsar pequeños hilos de sangre.

—Cuando lo encontramos estaba intoxicado por la carne de camello. Su organismo iba en camino a la descomposición. Ese día eliminamos a ocho muyahidines y detuvimos a Abu Nusrat, que fue interrogado y torturado en los años sucesivos de las formas más creativas que pueda concebir la imaginación humana. Actualmente tiene residencia en la isla de Guantánamo —dijo Barnes, sonriendo, como si esa última parte del relato le produjera una alegría fugaz y arropadora. Luego dijo algo sobre la venganza, lo típico, que era un plato mejor servido frío, a lo que el contratista Villanueva pensó en responder que no, que la venganza no se servía sino que se engullía y se tragaba como un perro hambriento y rabioso, y pensó en contar la historia de la sargento Mary Ackerman para respaldar sus dichos. Pero no lo hizo.

—El favor —dijo el contratista Villanueva, y Barnes lo miró como ofendido por la informalidad de su tono—. Con todo respeto, señor, quiero saber cómo entramos nosotros dos en todo esto.

Barnes tomó la Luger y apuntó directamente a la cabeza del contratista Villanueva y susurró unas palabras en alemán. A Gutiérrez pareció divertirle ese gesto, como si fuera otro más de los encomiables esfuerzos dramáticos del coronel.

—Quiero saber por qué se fueron de su país.

—…

—…

—¿Alguien va a contestar?

—Éramos estudiantes, señor —dijo Gutiérrez.

El contratista Villanueva se vio asediado por imágenes y recuerdos inconexos de una vida anterior: Una animita roja/Jarabe con codeína/La muerte de Pinochet/Un hospital de paredes blancas.

Barnes se quedó mirándolos con cierta compasión y bajó la Luger, como si de pronto comprendiera que los contratistas que venían del culo del mundo no estaban dispuestos a indagar en las razones que los habían llevado a arrancar de su país y reinventar sus vidas como asesinos de Blackstone.

—Mierda —dijo Barnes—, por eso me agradan, muchachos. Los dos entienden la verdadera moral del guerrero—. ¿Saben a qué me refiero?

—No, señor.

—No, señor.

—Cualquiera puede morir. Nunca tomen en serio a un soldado que estaría orgulloso de morir. Eso es para las historias, no para la vida. El único y verdadero talento de un soldado es sobrevivir para la siguiente batalla. Dirigir el odio y la humillación que habita en nuestros corazones y enfocarlos hacia el siguiente objetivo. Es por eso que la moral del guerrero, según mi punto de vista…

Barnes siguió desarrollando su teoría sobre la moral del guerrero y el contratista Villanueva se fijó en la concentración total y hasta cierto punto ridícula con la que Gutiérrez seguía sus palabras. Le dieron ganas de gritar.

—…hacia la completa obliteración de los valores del enemigo. ¿Creen que es una postura miserable?

—No, señor.

—No, señor.

—¿Quieren volver a su país?

—…

—…

—Pues bien —dijo Barnes, quizás comprendiendo que no obtendría una respuesta—, Jack Donovan logró recuperar su sentido de realidad. Logró recuperarse del maltrato físico y mental. Excepto por un detalle. Y en ese pedazo de información vital, muchachos, recae lo miserable y esencial del favor que les voy a pedir.

Un bicho, que podía ser un escarabajo, se movió en la esquina del remolque y dio unas vueltas en circunferencias perfectas y se metió por una grieta en la muralla. El contratista Villanueva pensó que podía estar imaginándose al bicho y no se atrevió a mencionarlo.

Resulta que Jack Donovan, de vuelta en Washington, no había sido capaz de retomar la vida en sociedad. Al menos no de la forma que se esperaría de una leyenda de armas y un portador ejemplar de las heridas cicatrizantes de la guerra. Se divorció de su mujer, Beth. Perdió el contacto con sus hijos, Jason y Lilly. Se emborrachaba en fiestas por toda la ciudad. Culiaba con hombres y mujeres desconocidas en moteles y autos estacionados en callejones. Comenzó a hablar, en reuniones sociales, en contra del Complejo Militar Industrial. Recitaba de memoria un discurso de Eisenhower del 61. Tenía constantes pesadillas con animales que hablaban en lenguas muertas y con signos olvidados o malinterpretados por el tiempo.

Los altos mandos comenzaron a especular. Si Jack Donovan no cambiaba su actitud, el Pentágono y el Departamento de Justicia se verían en la obligación de “amordazarlo”. Y es acá, en este punto de la historia, cuando el coronel William Barnes, un desconocido para Donovan, pero no realmente, decide advertirle sobre la reputación que se está ganando con los jefes.

Lo encuentra una noche de rayos eléctricos y nubes amenazantes en el distrito de Columbia, cuando Jack D está en pelotas en el techo de su casa, drogado, con una botella de Wild Turkey en sus manos y meando al viento, imitando los bufidos de un camello, entonando canciones de emancipación irlandesa. Barnes se sube al techo y se presenta y Donovan lo mira en silencio, con agresividad en un principio, luego resignado, convencido de que vienen a “amordazarlo”. No opone resistencia. Parece entregado a lo que tenga que pasar. Apura un trago de la botella y pide tiempo para un último cigarro. Barnes le aclara que no lo mandó nadie y se sienta a su lado. Lo saluda con entusiasmo. Empieza a hablar de campañas que Donovan comandó en Somalía, Granada y Panamá. Incursiones que Barnes conoce de memoria, con precisión analítica, como si fueran el tema de una tesis doctoral.

Las apelaciones al ego funcionan. El interés se revela como genuino. Barnes logra ganarse la confianza de Donovan y escucha la historia del encierro en Ciudad Sadr, la historia de Steve Buscemi, los hechos que atormentaban a Donovan sin la posibilidad de una tregua con el mundo. Barnes entendió, por primera vez, que el comportamiento errático, mal educado y agresivo de Jack D en su vida cotidiana no era producto de los traumas ni de las pesadillas ni de las cicatrices que la prisión y la tortura habían dejado enterradas en el cuerpo, o sí, lo eran, pero el núcleo, el verdadero centro de su dolor, tenía las características de un síndrome de abstinencia.