Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

En 1975, Dzung, étudiant privilégié, erre dans la ville de Saïgon à la quête d’un bon plan pour la nuit avec son ami, Hung, un soldat qui s’est éclipsé du front pour cette joyeuse occasion.

Saïgon, le 11 janvier 1975 : la guerre a trente ans. Mais comme tous les samedis dans la métropole sud-vietnamienne, le week-end vient juste de commencer. Dzung, étudiant privilégié, erre dans la ville à la quête d’un bon plan pour la nuit avec son ami, Hung, un soldat qui s’est éclipsé du front pour cette joyeuse occasion. Pendant leur périple sur leur belle motocyclette, ils croisent tout une galerie de personnages hauts en couleurs : une aventurière lasse du sexe, des adolescentes qui vont à leur bal de débutantes, une jeune fille de province perdue, une prostituée de 17 ans atteinte par le bovarysme, un milicien évacué médical, un parachutiste de retour d’embuscade, une veuve muette, un analyste de la CIA pour une fois correct… Et en bruit de fond, la guerre qui a toujours été là, comme la canonnade à 10 kilomètres des dancings populaires…

Un roman qui croise les portraits de différents personnages afin de dresser un tableau de la vie quotidienne et populaire à la fin de la guerre du Vietnam : une aventurière lasse du sexe, des adolescentes qui vont à leur bal de débutantes, une jeune fille de province perdue, une prostituée de 17 ans atteinte par le bovarysme, un milicien évacué médical, un parachutiste de retour d’embuscade,...

EXTRAIT

Les antennes de télévision prenaient racine sur les toits-terrasses et « Bonanza » avec « Batman » faisaient leur apparition sur les postes japonais en version originale US sans sous-titrage. Cela ne semblait pas poser de problèmes, tout le monde parlait Anglais, du moins « OK Salem » et tout le monde le comprenait, du moins « Bing ! », « Bang ! » et « Boom ! »

On était passé du jaune vacillant des ampoules à incandescence au vert instable des tubes à fluorescence. Le manque d’électricité était cependant pérenne quelle que soit l’époque, pour alimenter les 78 tours Pathé-Marconi comme pour les enregistreurs à cassette nippons. D’une guerre à l’autre, la situation sécuritaire ne s’était pas améliorée non plus, le couvre-feu toujours institué à minuit et lorsque la circulation s’était tarie, l’on distinguait nettement le bercement monotone de l’artillerie à quinze kilomètres. Mais à Saigon même, le bruit des motocyclettes l’emportait maintenant sur celui des canons.

À PROPOS DE L'AUTEUR

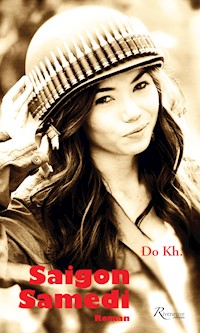

Né au Vietnam en 1955,

Dô Khiêm alias

Dô Kh., vit entre Paris et la Californie. Poète, romancier, essayiste et scénariste attiré par le cinéma documentaire, il compte parmi les écrivains vietnamiens les plus novateurs. Saigon Samedi est son second roman écrit en français après Khmer Boléro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Samedi 11 janvier 1975 Prologue

Cousins et cousines, oncles et tantes, passantes et passants, ce n’est pas ma vocation de raconter des histoires. Je suis chanteur ambulant et je chante sans commentaire le plus souvent, mais là je vais faire un effort. Spécialement pour vous, gens de l’Ouest car c’est passablement compliqué et puisque c’est dans un livre que cela se passe, je ne vais point chanter même si c’est ma profession.

C’est un métier, chanteur ambulant, rien que de se tenir debout avec mon seul œil à peine valide, dans les gares routières devant les cars en partance, aux places de marchés devant les étals de soupe, avec ma voix et ma guitare pareillement rayées. Ce n’est pas un métier, c’est une condition, comme réfugié par exemple, ou encore militaire effectuant un repli tactique. On voyage avec, et cela nous donne l’occasion d’observer.

Donc, cousins et cousines, je suis là devant vous, je ne suis pas en musique, mais je suis en italique, 1 mètre 70 et je boite légèrement. Ce n’est pas de naissance. De naissance, je suis vietnamien.

Nous sommes à Saigon, la Perle de l’Extrême-Orient, précisément le 11 janvier 1975 et à la fin d’une décennie. Les décennies chez nous sont plutôt de courte durée, il leur manque souvent une moitié, c’est-comme-le-reste. Nous sommes à la fin d’une époque, à la fin d’une guerre mais là j’anticipe, les guerres chez nous sont plutôt longues, c’est-comme-le-reste aussi et il n’est pas d’usage d’anticiper.

Nous sommes à la fin de l’année du Tigre et la saison sèche ne fait que commencer, on le voit à la poussière entre mes doigts de pied. La poussière rouge du lœss, l’année du Tigre, la saison sèche, elle qui ne prendra pas fin avant mai, dans 150 jours à 30° de moyenne chaque, c’est-à-dire dans 4 500° Celsius à venir, si mon calcul est exact.

Ce n’est que le soir, lorsque les vagues d’air se sont retirées que l’on peut se mettre sur le pas de la porte, à regarder l’écume de la chaleur se briser sur les arêtes des trottoirs. Là, je deviens lyrique. Nous autres, Vietnamiens, on est un peuple de poètes, je veux dire, cette histoire, heureusement elle se passe beaucoup la nuit, la qualité de la lumière, entre tropique du Cancer et tropique du Capricorne, je n’insiste pas dessus.

Vingt-trois heures

La ruelle était calme à cette heure tardive. Elle avait pris naissance dans les faubourgs de la ville, cette partie depuis toujours vietnamienne, on se l’imagine, mais qui n’avait pas échappé pour autant aux bouleversements des dernières décades.

La première guerre avait amené son premier lot d’émigrés internes, poussés par l’insécurité des campagnes et attirés tant bien que mal par les opportunités qu’offrait la présence d’un corps expéditionnaire envahissant. Ici même, le capitaine Jean Bedel Bokassa aurait pu concevoir avec sa ou bien ses « congai » d’antan, ces enfants qui allaient plus tard devenir des princesses d’Empire. Puis, étaient arrivés à leur tour les réfugiés du Nord, victimes consentantes des accords de Genève. Ceux-ci furent bousculés, rejoints à leur tour par les déplacés de la Deuxième guerre, d’Indochine cela s’entend. Entre campagnes de pacification ou pacification de la campagne, nettoyage gouvernemental et bombardements US, la ruelle prenait forme, étirait à la verticale ses recoins. L’on ajoutait d’abord une mezzanine à l’arrière pour l’étudiant de province et ensuite pour le cousin des rizières en friche, enfin un ou deux étages supplémentaires en façade à ces maisons de ville loties sur quatre mètres de large et douze mètres de long avec la sempiternelle courette cuisine-salle de bains.

Les années soixante étaient fastes pour Saigon, l’aide américaine munificente. Le ciment était abondant et bon marché, dûment estampillé « Ceci est un don du peuple Américain ». Le matériel récupéré, détourné, volé des installations militaires, bon marché et abondant, l’était autant. Le catalogue Sears and Roebuck faisait rêver et la société de consommation montrait son bout de nez rouge déformé, un nez de Pierrot égrillard. Les antennes de télévision prenaient racine sur les toits-terrasses et « Bonanza » avec « Batman » faisaient leur apparition sur les postes japonais en version originale US sans sous-titrage. Cela ne semblait pas poser de problèmes, tout le monde parlait Anglais, du moins « OK Salem » et tout le monde le comprenait, du moins « Bing ! », « Bang ! » et « Boom ! »

On était passé du jaune vacillant des ampoules à incandescence au vert instable des tubes à fluorescence. Le manque d’électricité était cependant pérenne quelle que soit l’époque, pour alimenter les 78 tours Pathé-Marconi comme pour les enregistreurs à cassette nippons. D’une guerre à l’autre, la situation sécuritaire ne s’était pas améliorée non plus, le couvre-feu toujours institué à minuit et lorsque la circulation s’était tarie, l’on distinguait nettement le bercement monotone de l’artillerie à quinze kilomètres. Mais à Saigon même, le bruit des motocyclettes l’emportait maintenant sur celui des canons.

Une seule maison restait animée dans la ruelle à cette heure. Elle avait ses rideaux de sécurité dépliés et grands ouverts, toutes les lumières de la grande pièce en marche, assez pour éclairer une bonne partie du trottoir et de la chaussée. Des soldats jouaient aux cartes avec des adolescents sur des tabourets installés dans la rue même et des jeunes filles leur amenaient des boissons. Deux hommes âgés devisaient à l’intérieur, mais les enfants étaient tous couchés et les badauds chez eux retournés.

Au milieu de la pièce et bien en vue du public, sur des tréteaux mal déguisés en catafalque solennel reposait un cercueil simple en bois de pin recouvert du drapeau jaune aux trois bandes rouges de la République du Sud.

*

La Vespa pétaradante avec ses 350 cc faisait figure de Harley Davidson imposante, même dans les avenues larges de la banlieue qu’avaient ouvertes il n’y avait pas si longtemps BRJ et RMK, le consortium de travaux publics qui avait doté Saigon de son pesant d’asphalte. « Raymond International, Morrison-Knudsen, Brown & Root, and J.A. Jones Construction » n’avaient cependant pas soigné les contrats qu’ils avaient remportés sans enchères publiques et à l’heure qu’il était, des morceaux entiers de la chaussée étaient partis rejoindre le constructeur en Amérique.

L’Amant (nous allons l’appeler ainsi en hommage à la Dame de Sa Dec), naviguait les nids-de-poule avec la sérénité qui seyait à sa moustache bien taillée. Signe de distinction dans un pays où la population mâle est imberbe avant d’atteindre le rang vénéré d’“Oncle”, l’homme était en civil, ce qui était un autre signe extérieur non négligeable toujours dans un pays où quasiment toute la population mâle était en armes. La Vespa, la moustache, et les pattes de cheveux qui lui recouvraient les oreilles, c’était la totale. À ces attributs, il ne lui manquait que l’indispensable. La jeune fille qu’il avait en amazone sur la selle arrière remplissait précisément cette fonction, comme une pensée à la dernière minute, ah oui, et il me faudrait aussi une nana qui irait avec mon eau de toilette.

Cathy avait des jambes trop longues pour une robe trop courte et les gardait dignement croisées autant que se pouvait pendant les négociations difficiles du parcours. La rue était presque vide, des marchands retardataires poussaient leurs charrettes en silence dans la semi-obscurité, des familles de sans-abri s’installaient sur les trottoirs pour la nuit avec leurs nattes, un garde distrait devant les sempiternels sacs de sable qui protégeaient quelque bâtisse officielle. À la descente du pont, une équipe de la patrouille mixte de police bâillait d’ennui devant leur véhicule. La nuit était claire, et le grondement que l’on aurait pris pour un orage lointain était celui des obus ensommeillés.

C’était l’une de ces patrouilles combinées, policiers civils et policiers militaires qui faisaient des barrages volants aux carrefours et qui contrôlaient les documents des passants. L’on en trouvait jusqu’à trois ou quatre pendant n’importe quel trajet en ville et si la police civile s’intéressait aux cartes grises des motocyclettes, aux réfractaires et aux insoumis, la police militaire était là pour les soldats en mal de permission, déserteurs et autres portés-absents au bataillon. Ce n’était pas de toute évidence le cas du couple qui arrivait, impérial sur la grosse Vespa à un train de parade des jours de fête.

– S’il n’y avait pas eu de danger pour les passants, je n’aurai pas hésité à faire feu directement sur ces jeunes cons ! Tu vois, ils s’étaient abrités derrière le tricycle, alors j’ai dû tirer la semonce en l’air !

Le policier militaire était toujours passablement indigné par l’incident.

– Il n’y avait pas de quoi en faire tout un plat, dit le policier civil.

Tu n’es pas au front, moi non plus d’ailleurs. Des petits branleurs, mais en Yamaha 100 tout de même ! S’ils avaient obtempéré, on aurait pu se faire 300 piastres pour la soirée en regardant de près la carte grise !

– Par contre, celle-là, désignant Cathy, hehe, j’aimerais bien lui tirer son coup ! Pang ! Et même deux de suite ! L’un après l’autre. En rafale ! Pang-pang !

Des piétons s’étaient arrêtés à la montée du pont. Le Chanteur de rues avait la quarantaine, des Ray Ban Aviator à la mode et incongrues sur un tel personnage. On aurait dit un MacArthur au visage grêlé par la maladie ou par des blessures de guerre, entre variole infantile et éclats d’obus, l’on ne savait au juste. Il était guidé par une petite fille et portait une vareuse militaire rapiécée, le modèle en tissu local qui datait de 1965, et dans le dos une vieille guitare éraflée, retenue par une belle sangle en corde de parachute. Par ordre d’ancienneté, venait donc la guitare, qui avait connu Alain Delon en pompons ; la vareuse, qui avait connu le débarquement bruyant des Marines à China Beach ; et enfin la petite fille qui n’avait jamais connu que la guerre. Celle-ci s’était accroupie pour uriner au bord du trottoir, laissant l’homme à lui-même le regard dans le vide vers l’avenue, à guetter le bruit du véhicule qui s’approchait. Une aspérité sur la chaussée fit réajuster sa position à Cathy et elle dut décroiser ses jambes en s’agrippant au conducteur. Le reflet du lampadaire à ce bref instant révéla qu’elle ne portait point de culotte sous sa légère robe. Mais cela, le Chanteur aveugle ne pouvait, de visu, certes pas le constater.

*

L’Amant avait arrêté son engin devant une ruelle sans nom, de celles qui poussaient de travers comme des plantes parasites sur le tronc des artères principales de la périphérie de la ville. Elles n’obéissaient à aucun tracé, se faufilaient entre les obstacles naturels ou artificiels pour finir par étouffer ces mêmes axes.

Une lumière brillait à l’entrée de la ruelle, une échoppe de fortune protégée d’une simple bâche et où des convives s’attardaient encore à des tables en plein air. En face somnolait l’Hôpital militaire général, un vaste complexe de bâtiments coloniaux qui avaient connu des temps meilleurs et autour duquel on avait pris soin d’installer des couches de barbelés en rouleaux pour le protéger de l’on-ne savait-quoi. Certes, pas des sapeurs en caleçon des forces de la guérilla le poignard entre les dents et leurs torpilles Bangalore entre les mains. Une patrouille des Forces populaires d’Autodéfense passait en traînant leurs armes, l’œil aux aguets pour un divertissant méfait à commettre pendant ces heures vides. À Saigon du moins, ces jeunes gens des quartiers entre 15 et 17 ans tuaient plus le temps que l’ennemi, sous l’autorité de quelque fonctionnaire usé qui les laissait à leurs propres moyens et à leurs petits larcins.

Pour le moment, la distraction, le clou de la nuit pour tous les présents était Cathy qui s’était levée de la sellette de l’engin, effectuant ce geste pourtant simple avec une savante ondulation des fesses et un gracieux battement des jambes. L’on aurait dit un glissement progressif d’une Anicée Alvina Viet, si cela existe.

– Merci pour la soirée, je vais faire le reste à pied, ce n’est pas la peine de m’accompagner jusqu’à la maison avec ta Vespa ; dit celle-ci.

L’homme n’avait d’ailleurs pas l’intention de la peine à sa Vespa donner. Il ne se retourna qu’à moitié.

– Oui, je passerai dans la semaine à la boutique.

Les petits pas mesurés de la jeune femme emmaillotée dans sa robe attiraient les regards goguenards de la patrouille. Les adolescents avaient ralenti la cadence déjà lâche pour admirer les jolis rebondissements des fesses quand la jeune fille devait franchir sur ses talons haut perchés les multiples flaques qui parsemaient l’allée en autant d’embûches.

Accoudée au feu de l’échoppe, Tuyet suivait elle aussi ces déhanchements altiers mais avec un autre intérêt.

– C’est la traînée qui rentre à cette heure ! Dieu sait où elle a été et ce qu’elle a fait pendant la soirée !

La Vespa lui coupa la parole en partant avec sa pétarade, plus impérieuse par sa proximité que toutes les canonnades au loin.

Au fond du boui-boui, on distinguait à peine le couple accroupi en tailleur sur sol de terre battue. Ils avaient un baluchon, un sac à dos militaire et un fusil d’assaut qu’ils gardaient entre eux, adossés à la cloison. L’homme était en uniforme et la femme avait un chapeau conique qui lui cachait la moitié du visage. On aurait dit qu’ils dormaient assis et cela aurait pu être vrai si le soldat ne bougeait pas à l’occasion son regard, allant de Tuyet à la Vespa et à la patrouille de gaillards.

Deux jeunes hommes s’appliquaient encore à leurs bols de gruau de riz aux tripes à une table sous l’auvent. Ils étaient en tenues de sortie, qui trahissaient leur aisance décontractée. La Yamaha rouge de forte cylindrée garée sur place détonnait par ailleurs dans ce décor modeste.

– « On est heureux » dit Hung en soufflant sur son gruau.

– « Qu’est-ce que l’on fait, quand on est heureux » ? enchaîna Dzung, son camarade.

Il va être minuit.

– Qu’est-ce que l’on fait, quand il va être minuit ?

Hung lança un regard vers Tuyet au-dessus de ses lunettes embuées. Son ami se tourna alors vers la jeune fille. Celle-ci tenait à la main un papier qu’elle contemplait en souriant à elle-même.

– Qu’est-ce que vous faites quand il est minuit mademoiselle ? lui dit Dzung.

Je parie que vous allez vous transformer en princesse. C’est la formule magique que vous avez dans la main ?

– Non, c’est une photo…

– Ah, une photo. Est-ce que l’on peut regarder, nous aussi ?

Une heure du matin

Les latrines étaient vides de toute présence humaine à cette heure, mais Hung n’eut pas à franchir le seuil du bâtiment pour se raviser. Les déjections de la journée s’alignaient jusque devant l’entrée même, les unes après les autres comme à une parade. Nul n’est besoin de remonter la piste pour imaginer le tout premier tas dans les toilettes et Hung renonça à sa tardive visite, la troisième et toute aussi vaine tentative de la journée.

Il aurait pu s’accroupir sagement à la distance réglementaire de 30 centimètres du dernier monticule, mais Hung était particulier. Là où il y a grand monde il ne se passe pas grand-chose selon Nietzsche et Hung décida de garder sa livraison intestinale pour un endroit plus individuel à découvrir, par exemple aux alentours des postes de garde à la périphérie.

« Si je meurs demain dans le blockhaus

Le regret se répandrait-il au-delà des champs de mines »

Hung irait tout à l’heure marquer son territoire près du concert de barbelés du périmètre de défense. D’autant plus que pour le moment les latrines étaient gardées par une patrouille de rats impavides dont l’éclaireur de pointe se tenait à un mètre de Hung et le surveillait d’un regard affecté d’indifférence.

« Il foncera sur moi dès que je m’accroupirai, suivi du reste de la troupe » s’imagina le jeune homme face à la bête. « Je ne vais pas pouvoir me défendre avec la crosse du M79 et la culotte sur les jambes. »

Le lance-grenades n’est efficace qu’à partir d’une centaine de mètres, une fois le projectile suffisamment loin du canon et l’action du dispositif de sécurité qu’il contient à l’intérieur, annulée par le mouvement giratoire sur cette distance minimale.

Je m’explique de nouveau pour ceux que cela intéresse, « Note de l’auteur », je devrais mettre, car les caractères en italique sont déjà réservés aux citations et à l’autre, le Chanteur ambulant, quand il s’avise d’intervenir dans cette histoire qui vient à peine de commencer et qui est déjà enchevêtrée dans d’obscurs détails techniques.

Le M79 est une arme individuelle à tir courbe qui lance des grenades au coup par coup et à une distance pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. Ce sont de petits obus si vous voulez, avec une charge explosive pour envoyer des fragments alentour. Ce projectile de 40 mm de diamètre, mignon comme tout ce qui est petit, dispose à l’intérieur d’une petite vis de sécurité qui se détache à mesure de la progression. Elle a pour fonction d’empêcher l’explosion du truc – avec fragments alentour – au visage de son expéditeur dès la sortie du canon.

Cela dit, c’est un instrument d’une efficacité redoutable puisqu’il peut atteindre un objectif caché derrière un obstacle (mur, maison, digue, bosquet) et d’application flexible puisqu’il fonctionne aussi avec des munitions à tir direct comme des décharges de chevrotines ou bien des fumigènes et autres fusées aussi lumineuses que certaines pensées. C’est à la fois un petit mortier d’épaule et un gros fusil de chasse à un coup, et à beaucoup je suis sûr que cela ne dit rien non plus, mais j’aurais essayé.

Dans les années 60, Saigon connut d’ailleurs le cas d’un opéré de la grenade M79, une première chirurgicale. Le patient avait reçu une grenade tirée à bout portant et qui n’avait pas explosé. Il la portait dans son ventre et à chaque pas qu’il faisait, la vis de sécurité se dévissait de quelques tours. Personne n’avait fait alors de calcul savant sur les ordinateurs à fiches perforées de la MAAG, la mission militaire US, pour trouver l’équation qui aurait établi la relation entre la distance usuelle de détonation de la grenade et les mouvements quotidiens de son malheureux récipiendaire.

Un slow de 4 minutes 30 secondes comme « Pluie du crépuscule aux frontières » pourrait être l’équivalent de 7 mètres 50 de progression linéaire et la grenade exploserait dans le ventre du patient après 11 slows enchaînés, au 12e par exemple, à la 2e reprise du refrain très exactement.

Chanteur ambulant :

Là, bien sûr, je me dois d’intervenir, puisque les chansons sont de mon domaine.

« Où te rends-tu alors qu’il pleut au crépuscule à la frontière ?

Que guettes-tu encore, debout aux sources de la rivière ? »

Je sais, je fais digression alors que l’on ne sait toujours pas qui est ce Hung, ni où il se trouve avec son lance-grenades M 79 (Note de l’auteur : c’est un jeune homme et il se trouve dans une base militaire, ceci est déjà acquis) mais rassurez-vous, nous sommes toujours le 11 janvier 1975, à une heure passée du matin, histoire de ne pas commencer à minuit juste, c’est toujours une heure de gagnée et sur les 24, et une heure ce n’est pas rien.

« Celui qui part languit de celle à l’arrière

Sa robe de mariée sur les champs de la guerre. »

Quant à la chanson, elle fait partie de mon répertoire habituel, il n’y a d’ailleurs pas d’anachronisme, bravo, c’est une chanson du début des années 60 qui a mené son auteur vers la gloire pendant deux décennies.

Ce pauvre Nguyen Van Dong, colonel Sud vietnamien par ailleurs et à ce titre mort en captivité après la victoire communiste, je veux dire après la Libération, dans d’affreuses souffrances dues aux rhumatismes.

Que voulez-vous, à force de traîner sous la pluie, qui plus est au crépuscule, sans parler des régions frontalières et les pieds dans la rivière, le rhumatisme, on l’attrape. C’est progressif, mais tout colonel commence par officier aspirant.

Je dois beaucoup à cet auteur sympathique, je dois beaucoup à ce « hit » et je vous la chanterai en entier à l’occasion. Mais le lance-grenadier face aux rats, ou plutôt, le patient avec sa grenade dans le ventre nous attend.

Le patient a été finalement sauvé par une opération menée derrière des sacs de sable avec des pinces allongées d’un mètre. Le rat qui narguait Hung tranquillement aurait pu sans peine survivre, lui aussi, à un tir de M 79 à bout portant, trimbalant ensuite la munition explosive dans son ventre. La bête était d’une taille qui inspirerait prudence à un gros berger agressif, et les rats ne dansent pas le slow dans des latrines débordées autour des monticules de merde où la valse serait plus appropriée.

Mais nous n’étions pas à Schönbrunn, et en reculant de 100 mètres Hung aurait pu arroser les toilettes avec ses munitions explosives. Bien sûr, la munition à chevrotines, taille 00, aurait été adéquate à courte distance mais allez trouver des buckshots 00 pour lance-grenades M79 deux ans après les accords de l’avenue Kléber à Paris. Du 21 janvier 1973 datait le désengagement des Américains auprès de son fidèle allié et sa créature, la République du Vietnam Sud même si la base où Hung se trouvait avait résonné en son temps de mélopées du Pacifique lorsqu’elle servait encore de QG divisionnaire pour la joyeuse « Tropic Lightning » hawaïenne et que les rutilants convois militaires la desservant étaient appelés le « Cu Chi Express ».

Hung ne recula donc pas de 100 mètres des latrines, mais de 15 et rencontra le regard tout aussi jaune et impavide de Son le recruteur, impavide par l’expérience et jauni par l’hépatite.

– Il va falloir trouver un autre endroit, dit Hung

– C’est une grande base, dit Son le recruteur.

À 25 ans, Son le recruteur, ou plutôt Son l’ex-recruteur, ou Son le Ranger, ou très précisément Son l’ex-recruteur des Rangers faisait figure d’aîné parmi la troupe, presque une figure de retraité parmi tous les jeunes soldats de la compagnie. Dans une autre vie, le soldat de deuxième classe Son avait été sergent dans un corps d’élite, dont il tenait le stand de recrutement sur le marché de Ba Chieu à Gia Dinh. Des circonstances complexes l’avaient amené à quitter le prestigieux uniforme bariolé des Panthères noires ainsi que le boulot pépère de sergent recruteur où il passait son temps à draguer sur place les vendeuses de boissons. Ce n’était pas donné, une telle occupation à même la capitale, de 9h à 18h, avec café au lait glacé tous les jours et repos du guerrier le dimanche. Mais Son avait dû détourner les primes d’engagement des volontaires ou bien commettre quelque péché autrement grave pour se retrouver ainsi chassé du corps et rétrogradé, après sans doute un passage au bagne militaire, ce dont il se gardait de se vanter ouvertement. En tout cas, l’homme avait l’expérience des choses de l’Armée, sans doute celle de la poudre des champs d’honneur et pour tout dire celle des aléas de la vie qui rendent philosophe. De ses malheurs, Son avait gagné cette nonchalance placide et de sa gloire passée, Son n’avait gardé que le sobriquet.

Ils se rendirent tous deux à un autre endroit, suivis du troisième comparse de la patrouille, le Viêt-cong rallié.

– Allons vers l’enceinte, indiqua Hung en joignant le geste à la parole, on doit encore consigner au cahier les tours de garde.

– Oui, chef, fit Son le recruteur.

– Oui, chef, fit aussi le Viêt-cong rallié.

Hung était le responsable du petit groupe. L’homme avait été remarqué dès le premier moment par le sergent-major de la compagnie de nouvelles recrues. Avec ses lunettes d’intellectuel, il détonnait parmi le reste des hommes de troupe, un assortiment de petits durs des bidonvilles, de racaille pas trop famée et d’une grande majorité tout de même de paysans mal dégrossis.

– Toi, le mec à binocles, tu sais lire ? Avait demandé l’autorité qui avait la Compagnie en charge.

– Oui, sergent-major.

– Tu sais aussi écrire ?

– Cela va avec, sergent-major.

– Alors, je te nomme leader du groupe de gardes de nuit !

Établis-moi une liste de dix types pour les postes de notre enceinte. Tu mets tout cela par écrit, avec les noms, les dates et les horaires.

Est-ce que tu en seras capable ?

Hung avait vu immédiatement les avantages de la proposition. La corvée de nuit ne serait pas surveillée de près. Il serait tout à son aise et l’administration n’est tatillonne que sur le papier. Sur le papier, il savait faire, et flâner sous la lune vaudrait certes mieux que de creuser des tranchées au soleil ou de remplir des sacs de sable. Il n’allait pas refuser ce privilège que lui donnait le port distinctif de lunettes de vue.

– Affirmatif ! Totalement, chef, sans aucun problème !

Le sergent lui tendit un cahier d’écolier de 48 pages en mauvais papier.

– Tu as de quoi écrire ?

– Oui, sergent-major.

– Bien ! Alors, tu n’as pas besoin que je te donne un crayon à bille avec.

– Je n’ai qu’un… crayon à bille noir.

– Cela ira ! Le rouge sur ce cahier, c’est pour moi ! Je veux le voir dûment consigné au rapport chaque matin. Les horaires des rondes dans le périmètre de défense, les noms des types à chaque poste de garde. Le numéro de chaque poste. Poste 1, poste 2, poste 3 et poste 4 !

Tu as tout compris ?

Hung s’était levé. « À vos ordres », avait-il dit sans enthousiasme, mais avec l’assurance et l’autorité que le confucianisme confiait depuis plus de vingt siècles à la classe particulière des lettrés. Le voilà propulsé dès le premier jour en « dirigeant à crayon à bille de couleur unique ». Encore trente ans de guerre, et il aurait aussi le droit de consigner en rouge dans des cahiers d’écolier.

– Que les volontaires pour le groupe me suivent à côté, dit Hung sans attendre l’ordre du sergent.

Son le recruteur et le Viêt-cong rallié étaient les premiers à le faire avec un air déjà entendu.

*

– Je mangerai bien de la soupe de riz aux tripes, dit Son.

– De l’autre côté, on avait aussi du chao-long, dit le Viêt-cong rallié.

– Mais vous n’aviez pas d’alcool ! C’est interdit chez les communistes ! Rien que pour cette raison, je suis, moi, un combattant de la liberté !

– On en avait, de l’alcool. Ce n’était pas interdit de boire ! Il était seulement interdit de se saouler.

– De la bière ? demanda Son avec dédain.

– De la bière, bien sûr ! Quand on était cantonné au Cambodge. De la bière… Bayon !

Les rats avaient suivi les trois hommes et rôdaient autour de l’endroit où Hung s’était accroupi.

– Du chao-long et de la bière. C’est mieux alors que ce qu’ils nous donnent ici, marmonna Son.

– Pas tous les jours, quand même ! Mais on avait de la viande de Chine populaire en boîte. Il y avait de tout de l’autre côté. De tout.

– Tu aurais dû rester chez les Viêt-cong !

– Euh… À la guerre… On ne fait pas toujours ce que l’on veut… J’étais…

– « Chez nous, il y avait de tout. Ici, rien. » Vous aviez aussi de la lecture, je suppose. Tchekhov ? Demanda Hung.

– Tche… khov, je ne vois pas qui c’est. Mais de la lecture, on en avait.

– C’est pourtant un Russe. J’aurai cru…

Eh bien, chez nous on lit des Américains. Sauf Tennessee Williams. « Un tramway nomme désir », c’est toujours interdit.

– Chez nous… Je veux dire de l’autre côté, il a aussi des interdits. Comme tu dis, le… « Désir ». Mais on mangeait mieux…

– C’est tout ce qu’il me faut, dit Son. Si l’on y mange mieux, je vais aller de l’autre côté. On n’a qu’à y aller tous ensemble !

– Vous deux, vous n’avez qu’à y aller. Moi… C’est que j’en viens !

– Ah mais bien sûr, j’avais oublié. Tu en viens. C’est toi qu’ils vont manger si jamais ils te retombent dessus. Ils vont faire de toi de la viande en conserve et te renvoyer en boîte en Chine.

Graciez les soldats américains faits prisonniers

Mais si c’est un rallié, dépecez-le et coupez-lui la tête…

À ce moment précis un éclair illumina les toits des bâtiments Quonset en tôle préfabriquée. Puis vint avec un léger retard le grognement pachydermique, un grondement qui roulait et se déroulait sans rage, comme une déclaration de puissance sourde et placide, plus qu’une menace acérée. Le sol chavira sous eux un bref instant, avant de se rajuster comme l’aurait fait un homme bousculé dans une foule. Il y eut un souffle court qui perturba l’atmosphère liquide du ciel, puis d’autres explosions qui suivirent immédiatement, autant de floraisons rapides comme des prises de vues en accéléré.

– 122 mm, constata le Viêt-cong rallié.

– Tu as eu le temps de remettre ton fatal, remarqua Son le recruteur à l’adresse de Hung.

On ne se torche pas le cul aux 122 mm !

Ce n’était pas la première fois que Hung se trouvait sous le feu indirect de l’ennemi. Comme beaucoup de Saigonnais de sa génération, les roquettes, il en avait goûtées en tant qu’enfant au seuil de l’adolescence lors du triste Têt de 1968. Cependant, là, il n’avait pas eu les sifflements caractéristiques ni les jolis zigzags qu’elles dessinaient au-dessus des têtes avant de retomber plus loin quelque part plus loin. Quand les projectiles sifflent, quelles que soient leurs mélodies, si tu les entends siffler, ce n’est jamais pour toi. Cette fois-ci, ils leur étaient bien destinés, directs et sans l’avertissement ordinaire des bruits distinctifs de départ des obus. C’est pratique, la mise à feu électrique, et cela ne se fait pas remarquer. Positif c’est rouge, et négatif c’est noir, je branche cela à la batterie portable, cela fait pfuit-pfuit et cela s’envole sans guidage vers une direction vaguement prédéterminée. Ce n’est pas très précis, mais cela fait du bruit, et suffisamment destructif pour qu’on nomme cela une arme de saturation. L’Armée Rouge en son temps avait noyé le Reich sous des déluges de roquettes similaires envoyées par centaines à la minute mais là on était bien loin des hauteurs de Seelow ou de la Vistule. Les petits camarades Viêt-cong des souterrains avaient dû sortir prendre l’air avec leur demi-douzaine de Katyusha et les orienter approximativement en la direction de la base de Dong Dzu.

L’approximatif pour des raisons que lui seul connaissait, avait frappé tout juste à côté de Hung au moment où il relevait son pantalon.

Cela, bien que surprenant en cette nuit paisible, ne devait pas outre mesure inquiéter. « Des roquettes, des roquettes, oui, mais de Tbilissi ». Des roquettes, des orgues de Staline quoi ! Si ce n’étaient pas des 122 mm de diamètre, alors des 117, on n’était pas à 5 mm près, tonton Staline ne compte pas.

Immédiatement suivirent des pétarades confuses d’armes légères, accompagnées sans cadence particulière par de sourdes explosions. Des baraquements sortit alors une multitude de jeunes gens affolés, qui en caleçons courts et qui à moitié nus, se jetant à terre à chaque rafale, se précipitant vers la protection de quelque amoncellement de sacs de sable crevés ou se plongeant dans les tranchées proches où flottait du liquide d’ailleurs douteux. Fusèrent de toutes parts des jurons mêlant la fonction respectée de parents, la profession méprisée de femmes légères avec le caractère sacré des déités ancestrales ou catholico-bouddhistes. Le ton était franchement alarmiste et sans fondement solide, venant surtout de la part de personnes soudainement tirées de leur sommeil. Les rats, quant à eux, avaient disparu.

– Attaque Viêt-cong !

– Ils arrivent !

– Ils sont là ! L’ennemi !

Hung et ses amis se rendirent vivement à l’armurerie de la compagnie, enjambant les recrues qui rampaient sur leurs coudes comme à l’exercice, ponctuant de leurs cris d’effroi les explosions de plus en plus vives de l’autre côté du mur. Le ciel qu’ils distinguaient au-dessus des toits était maintenant embrasé de gerbes resplendissantes, quadrillé par des balles traceuses rouges et vertes dignes d’un soir de fête nationale.

Apparut à la porte de la maisonnette où l’on entreposait les armes, le sous-off de garde, un caporal-chef livide qui dut s’y prendre plusieurs fois avant de pouvoir enfiler le haut de son treillis.

– Patrouille de nuit au rapport, chef ! dit Hung.