4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Theresa, jung, fröhlich, impulsiv, will zur Stillung ihres Fernwehs nach Südwestafrika reisen – um einen Mann zu heiraten, den sie nur aus Briefen kennt. "Inzwischen ging der November zu Ende, der Tag meiner Ausreise näherte sich. Mein Fernweh nahm ab, meine Halsschmerzen zu. Immer häufiger in leere Ecken starrend, entwarf ich unerwartete Ereignisse, die mir erlauben würden, die Reise abzusagen, ohne mich total zu blamieren. Leider fand ich außer meinem plötzlichen Ende nichts überzeugend genug – und so weit wollte ich nicht gehen …"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

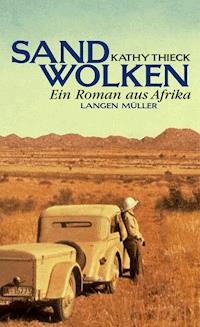

Kathy Thieck

Sandwolken

Ein Roman aus Afrika

LangenMüller

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.langen-mueller-verlag.de

© für das eBook: 2017 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

© für die Originalausgabe: 2000 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

eBook-Produktion: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

ISBN 978-3-7844-8318-4

Für Jürgen

Die Handlung und alle Personen dieses Romans sind frei erfunden.

1

Als diese Geschichte begann, reiste man noch nicht so weit und so häufig wie heute, besonders in meiner Familie nicht. Mit Ausnahme meiner Mutter und meines Großvaters kamen mir meine Verwandten einmütig sesshaft vor. Sie schätzten lange Gewohntes und Vertrautes. Ferne Länder und exotische Namen waren keine Verlockung für sie.

Schon darum hatte ich damals beschlossen, mein Geheimnis so lange wie möglich für mich zu behalten. Zuerst war dieses Geheimnis nur ein Bündel Briefe gewesen. Ich trug sie, in meiner Handtasche verborgen, überall mit mir herum und ließ die Tasche nie aus den Augen. Es ging erstaunlich lange gut, doch dann brachte mich eine von Hildchens reizenden Bemerkungen leider so auf die Palme, dass ich nicht länger den Mund halten konnte. Mir saßen die Worte häufig zu lose, doch das fiel mir immer erst hinterher auf. Auch an diesem Abend ging es mir so.

Es war schon dunkel. Draußen gingen gerade die Straßenlaternen an, und drinnen, in unserem Wohnzimmer, hatte Tante Wanda die große Hängelampe tief über den Tisch gezogen. Sie saß in ihrem goldgelben Licht, war in besonders guter Stimmung und stickte Schmetterlingsflügel auf eine schon mit Hummeln und Margeriten verzierte Leinendecke.

Als meine Antwort auf Hildchens reizende Bemerkung wie eine versehentlich geworfene Handgranate in diese häusliche Szene platzte, saß Hildchen zunächst einmal sprachlos da, und Tante Wanda sah mich eine Weile auch nur stumm und erschrocken an. »Meine Güte, Theresa«, sagte sie dann bedrückt. »Du bist wirklich wie deine arme Mutter. Nicht nur, dass sie damals auch nach Afrika wollte, sie hatte auch denselben Grund wie du. Beinahe unheimlich kommt mir das vor!«

Der Grund, den Tante Wanda erwähnte, war ein Mann gewesen – genauso wie jetzt bei mir. Schon darum war meine Tante äußerst besorgt.

»Du sagst, ihr seid schon lange eng befreundet«, verhörte sie mich. »Warum wusste ich davon nichts?« Bei dieser unangenehmen Frage fiel Tante Wandas Fingerhut vom Tisch, rollte über den Teppichrand und verkroch sich unter dem Büfett. Ich wollte – nicht nur aus Höflichkeit – gleich hinterher, doch meine Tante hielt mich am Ärmel fest. »Warum hast du ihn mir nicht vorgestellt?« Als meine Antwort auf sich warten ließ, war Tante Wanda sehr gekränkt. »Wirklich, Theresa, das hab ich nicht verdient!«

Und damit hatte sie recht. Zu spät fiel mir ein, dass ich auf diesen Augenblick genauso wenig vorbereitet war wie sie. »Ich hätte ... ich wollte ... es tut mir wirklich leid, Tante Wanda.«

»Mir auch!« Meine Tante hatte ihr Stickzeug zur Seite geschoben. Die Lust auf bunte Flügel war ihr erst mal vergangen. Stattdessen ging sie zum Büfett, holte ihre ganz nach hinten verbannten Zigaretten hinter einem schiefen Berg von Schnittmustern hervor und steckte sich eine an. Das verstärkte mein Schuldgefühl. Tante Wanda hatte vor vielen Jahren ihr Herz bei einem Charleston verloren und sich kurz danach das Rauchen angewöhnt, weil ihr Verlobter Frauen mit langen schwarzen Zigarettenspitzen besonders elegant und verführerisch fand. Wie gesagt, das war schon lange her. Charleston tanzte Tante Wanda schon längst nicht mehr, und die mondäne Zigarettenspitze bewahrte sie nur zur Erinnerung unter ihrer Nähseide auf. Aber rauchen tat sie zu ihrem Leidwesen immer noch, trotz vieler Versuche, es aufzugeben, weil es ihr zu teuer war. Ihre vor sich selbst versteckten Zigaretten tauchten vor allem wieder auf, wenn sie Sorgen hatte – wie jetzt.

»Ich hab schon damals deine Mutter nicht verstanden«, seufzte sie, das abgebrannte Streichholz zu den bunten Stickgarnresten in den Aschenbecher legend. »Skorpione, Schlangen, Schlafkrankheit, was ist daran so verlockend? ... Und neuerdings auch noch Mau-Mau-Terroristen! Hörst du dir nie die Nachrichten an, Theresa? Was diese Leute mit ihren bedauernswerten Opfern machen, ist grauenhaft.«

Hildchen, meine Kusine, die bis dahin, vor Staunen starr, nur schweigend zugehört hatte, fand bei diesem Hinweis plötzlich ihre Sprache wieder. »Wirklich?«, fragte sie und klang dabei deutlich animiert.

Hildchen mochte mich nicht. »Ich hätt viel lieber ’nen großen Bruder gehabt«, war ihre Begrüßung gewesen, als ich während des Krieges als heulendes Kind bei Tante Wanda abgeliefert wurde, weil meine Eltern bei einem Bombenangriff auf Hamburg ums Leben gekommen waren. Hildchens Enttäuschung war verständlich, denn Tante Wandas Haushalt war männerlos, und Hildchen wünschte sich einen Beschützer. Ich selbst merkte auch schon ziemlich bald, dass es nachteilig war, ein Mädchen zu sein, wenn Hänschen und Fränzchen Poggensee, zwei in unserem Nachbarhaus ansässige Terroristen, jeden Winter harte Schneebälle an meine von Tante Wanda gestrickte Pudelmütze pfefferten, mir, wann immer sie Lust dazu hatten, in den Puppenwagen spuckten oder meine Murmeln in den Rinnstein schmissen. Zum Heulen war’s, aber so wie Hildchen, die bei solchen Anlässen stets mehrere Liter Tränen vergoss, benahm ich mich trotzdem nicht. Wie ein ständig schniefendes Kaninchen kam sie mir vor – Kaninchen, weil sie leicht vorstehende Zähne hatte. Dass sie sonst sehr hübsch war, muss ich – wenn auch widerwillig – hinzufügen. Tante Wanda liebte ihre Tochter über alles, war aber auch lieb zu mir. Und das gefiel Hildchen nicht. Hildchen brauchte Tante Wanda ganz für sich allein – vielleicht, weil ihr Vater im Krieg gefallen war. Sie wollte ihre Mutter nicht mit mir teilen. Diese hatte es nicht leicht mit uns, das kann man sich denken. Bald ging es nicht nur um sie. Lebenswichtig wurde außerdem, wer von uns beiden öfter im Schwarzen Peter gewann, wer das Einmaleins schneller herunterrattern konnte, wer mehr Pudding kriegte, weniger Sommersprossen und außerdem längere Wimpern hatte. Und wer in der Tanzstunde einmal mehr aufgefordert wurde. Wir konkurrierten auf jedem Gebiet. Als ich beschloss, genauso wie die Tochter unserer Nachbarin, eine elegant gekleidete Ärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenleiden zu werden, rief Hildchen natürlich sofort: »Ich auch!«, obgleich sie bis dahin fast in Ohnmacht fiel, wenn Tante Wanda einmal etwas zu forsch an ihren Hühneraugen herumsäbelte.

Es wurde nichts mit dem ärztlichen Traum, weder für Hildchen noch für mich. Er war zu teuer. Da Tante Wanda nur ein kleines Einkommen hatte, mussten wir so bald wie möglich Geld verdienen. Hildchen lernte Krankenpflege, und ich wurde von Fernweh befallen – unheilbar, so wie Mimi in La Bohème von der Schwindsucht –, weil ich bei einer Schiffsagentur in die Lehre ging.

Fernweh war schlimmer als Schwindsucht, das jedenfalls musste ich aus Tante Wandas Besorgnis schließen, als sie herausfand, wie es um mich stand. »Du bist genau wie deine arme Mutter!«, hatte sie schon damals erschrocken festgestellt. Nach Tante Wandas Aussagen hatte sich meine Mutter, bevor sie meinen Vater kennenlernte, beinahe nach auswärts verheiratet. »Auswärts« war nicht Husum oder Lüneburg, »auswärts« stand für Marokko. Von dort kam ein in Datteln und Feigen reisender Geschäftsmann, der sich in meine Mutter verliebte, als er sie beim Hamburger Domfest auf einem Karussellpferd vorbereiten sah. Er wollte sie heiraten und mit nach Marokko nehmen. Wie verliebt meine Mutter war, ging aus Tante Wandas Erzählung nicht hervor. Offenbar schwärmte sie hauptsächlich von ihrem zukünftigen Leben in Marokko, obwohl sie wenig über diese Gegend wusste. Marokko war weit weg und ganz anders als Hamburg, das war die große Verlockung.

Meine Großmutter, nach der ich übrigens Theresa heiße, sah die Sache anders, sie sah nur Haremsmauern. Sie lauerte dem fremden Freier im Dunkeln hinter einer Litfaßsäule auf, teilte ihm mit, was sie von seinen Absichten hielt und verdrosch ihn dabei mit ihrem Regenschirm. Er ließ sich nie wieder sehen.

Diese oft gehörte Geschichte war für mich ein weiterer Grund, Tante Wanda so lange wie möglich nichts von meinen auswärtigen Heiratsplänen zu erzählen. Es lag, wie gesagt, an Hildchen, dass ich es früher als beabsichtigt tat.

Ihr Benehmen, als sie an diesem Abend nach Hause kam, war von Anfang an verdächtig gewesen. „Feuer!!“, dachte ich entsetzt, als es draußen Sturm klingelte und riss die Haustür auf. Draußen stand Hildchen in einem eng anliegenden, roten Rollkragenpullover, zeigte ihre niedlichen Kaninchenzähne und sah besonders reizend aus. Sie winkte mir gnädig zu, stürzte in die Wohnung und fiel Tante Wanda um den Hals. »Oh, es gibt Leber!«, rief sie glücklich und schnupperte die nach gebratenen Zwiebeln riechende Korridorluft. Was war hier los? Hildchen mochte keine Leber und pflegte sonst übellaunig hauptsächlich das dazu gereichte Apfelmus zu verdrücken, wenn Tante Wanda ihr erklärte, wie gesund der Verzehr von Leber sei. Heute kaute sie mit großem Appetit, ließ mir auch etwas Apfelmus übrig, erzählte von ihren entzückenden Patienten und trällerte beim Tellerabtrocknen: »Nachts ging das Telefooon, und ich wusste schooon, das kannst nur Duuu sein ...«

Es hat also was mit dem Doktor zu tun, deutete ich Hildchens Symptome, während ich die Zwiebelreste von der Bratpfanne schrubbte. Der Doktor war Hildchens neuester Verehrer, ein ernsthafter junger Mann, den ich zum Einschlafen fand, der aber Tante Wanda mit Hoffnung und Begeisterung erfüllte. Kein Wunder also, dass ihr Nadel, Faden und die halb bestickte Leinendecke aus den freudig zitternden Händen rutschten, als Hildchen nach dem Abwaschen ihre große Überraschung im Wohnzimmer explodieren ließ. »Wirklich? Ihr habt euch verlobt?«, rief Tante Wanda.

»Ja, wirklich«, nickte Hildchen und fand gleich wieder ein Haar in der Suppe. »Warum haben wir keinen Sekt im Haus? Für solche Anlässe braucht man Sekt«, beschwerte sie sich.

»Den kauf ich morgen«, versprach Tante Wanda und drückte Hildchen innig an ihre Brust. »Siehst du, mein Kind, nun wirst du doch noch Frau Doktor. Und Rolf ist ein so feiner Mensch. Solide wie ein Felsen, auf den kannst du bauen.«

Ich sah, wie liebevoll ihre Arme Hildchens roten Pullover umschlangen, und eine Hälfte meines Herzens freute sich an ihrem Glück. Die andere war voller Eifersucht – leider. Und darum schämte ich mich. »Herzlichen Glückwunsch«, gratulierte ich Hildchen schnell und gab ihr sogar einen Kuss auf die nicht an Tante Wandas Schulter gedrückte Wange. Ich meinte es ehrlich, weil ich gerade beschlossen hatte, von nun an erwachsen und nicht mehr kleinlich zu sein.

Hildchen nahm unsere Gratulationen wie eine soeben gekrönte Fürstin entgegen und sonnte sich in Tante Wandas ungeteilter Aufmerksamkeit. Meine Tante, die unglaublich fleißig war, hatte inzwischen trotz all der freudigen Aufregung ihre Handarbeit wieder aufgenommen, stickte aber mehr an einem farbenfrohen Zukunftsmuster für Hildchen als an dem Frühling auf ihrer Kaffeedecke herum. Sie entwarf eine gut gehende Arztpraxis, ein Eigenheim mit blumenumrankter Terrasse und Buchsbaumhecke, zwei Kinder – eins männlich, eins weiblich – sowie allgemeine Immunität gegen ungeplante Widrigkeiten. Hildchen und ich hörten ihr begeistert zu. Hildchen, weil sie an Tante Wandas Vorhersagen nichts auszusetzen hatte, und ich, weil mich meine guten Vorsätze zu einem besseren Selbst geläutert hatten. Dass mein besseres Selbst alsbald einen verhängnisvollen Rückfall erlitt, lag an der eingangs erwähnten reizenden Bemerkung, die mich auf die Palme brachte. Hildchen, vielleicht etwas enttäuscht, weil ich ihren Triumph durch neidvolles Betragen nicht noch vergrößert hatte, sah mich plötzlich misstrauisch an.

»Theresa freut sich bloß, weil sie mich bald los ist und dann unser Kinderzimmer ganz für sich alleine hat«, teilte sie Tante Wanda mit, so als ob ich überhaupt nicht anwesend sei.

Ich schnappte nach Luft. Wie ein halb garer Kuchen fielen meine frischgebackenen, guten Vorsätze in sich zusammen. So verkannt zu werden! »Wenn du annimmst, dass ich den Rest meines Lebens in unserem Kinderzimmer verbringen will, täuschst du dich gewaltig«, belehrte ich Hildchen hitzig, obwohl ich auf kühle Zurückweisung zielte. »Wahrscheinlich zieh ich noch vor dir aus. Ich hab mich nämlich auch verlobt und geh demnächst nach Afrika!«

Von da ab hatte ich Tante Wandas ungeteilte Aufmerksamkeit. Das heißt, ich hatte ihre ungeteilte, sorgenvolle Aufmerksamkeit, denn dass sie meine Verlobung nicht halb so vielversprechend fand wie Hildchens, merkte ich gleich. Außer Sorgen wegen Schlangen, Skorpionen, Schlafkrankheit und Mau-Mau-Terroristen fiel ihr nämlich noch ein weiteres Hindernis ein: »Und Alfred, der arme Junge?«, fragte sie mich vorwurfsvoll.

Alfred, der arme Junge, lud mich – wenn er Zeit hatte – ins Kino und zu anschließendem Kuss vor der Haustür ein, wie gesagt, nur wenn er Zeit hatte. Hauptsächlich war er das unermüdlichste Mitglied eines Fußballklubs, der ununterbrochen trainierte und ohne ihn nicht gewinnen konnte. »Alfred merkt erst, dass ich nicht mehr da bin, wenn meine erste Ansichtskarte aus Afrika kommt«, prophezeite ich meiner Tante, kroch unters Büfett und überreichte ihr den Fingerhut. Sie sah mich seufzend an. »Du und deine arme Mutter«, sagte sie, »... aber Großvater war ja auch nicht viel anders, der wollte auch dauernd weg.«

Mein Großvater war in unserer Familie für seine Abenteuerlust berüchtigt gewesen, weil er in seinem Leben gleich zweimal per Dampfer nach Helgoland fuhr. Einmal genügte ihm nicht. Meine Großmutter hatte ihn weder das erste noch das zweite Mal begleitet, sie war nicht reiselustig. Nur mit Widerstreben konnte sie sich einmal im Jahr entschließen, ihre liebe Schwester Mathilde im Vorort Harburg zu besuchen. Jedes Mal, wenn der Zug über die Elbbrücken rollte, wurde ihr blümerant, weil sie dann nicht mehr in Hamburg war. Kein Wunder, dass sie handgreiflich wurde, als ihr Familienbesuche in Marokko drohten.

»Und zu dieser unruhigen Sorte Mensch gehört dein Verlobter wahrscheinlich auch, sonst wäre er noch hier«, stellte Tante Wanda, ihr Stickzeug zusammenfaltend, fest und setzte mit Bedauern hinzu, dass ich genau das Gegenteil brauche, etwas Ruhiges nämlich, etwas Solides.

Nur eines fand sie wirklich positiv an meiner fragwürdigen Verlobung. »... dass ihr Kollegen wart, ist gut«, erklärte sie mir. »Bei der Arbeit macht man sich nämlich nichts vor. Da lernt man sich wesentlich besser kennen, als wenn man nur zusammen ins Kino geht.« Bei dieser tröstlichen Überlegung drückte sie ihre zweite Zigarette aus und blickte mich hoffnungsvoll an: »Verdient er denn wenigstens gut da unten?«

Das war die erste von vielen Fragen, die ich nicht genau beantworten konnte. Trotzdem tat ich sehr mitteilsam, und wenn es brenzlig wurde, zeigte ich Fotos herum: von meinem Verlobten, von imposanten Sanddünen und von einem Leuchtturm mit sinkender Sonne dahinter. Ich hatte noch andere, doch die ließ ich lieber in meiner Handtasche, weil sie Tante Wanda bestimmt nicht gefallen hätten. Selbst der Leuchtturm und die Dünen erzeugten nur laue Begeisterung. Hildchen studierte hauptsächlich das Foto meines Verlobten mit bohrender Gründlichkeit. Tante Wanda schien er zu gefallen. »Er wirkt sympathisch«, fand sie ein bisschen erleichtert. »Trotzdem wär mir wesentlich wohler, wenn ich ihn wenigstens einmal persönlich gesehen hätte.« Ihr sanfter blauer Blick war plötzlich wieder vorwurfsvoll. »Du hättest ihn mir vorstellen sollen, Theresa!«

Damit beendete sie, sich erhebend, ihr Verhör, verriegelte die Haustür und ging ins Bad. Zwei Verlobungen an einem Tag hatten sie sichtlich ermüdet.

Als Tante Wanda und Hildchen schon schliefen, tappte ich im Dunkeln mit meiner Handtasche noch einmal ins Badezimmer zurück. Dort saß ich lange auf Tante Wandas selbst gehäkelter Badematte und sah mir wohl zum hundertsten Male auch die Fotos an, die vorher in meiner Handtasche geblieben waren. Eines zeigte kahlen Sand, schmale, Schatten werfende Telegrafenmasten und eine Reihe einstöckiger Häuser, die wie geduckte, in Grau gehüllte Waisenkinder wirkten. »Die Hauptstraße« stand handgeschrieben auf der Rückseite des Fotos. Kein Bürgersteig – nichts. Stattdessen war wie zum Beweis vor einem der Häuser ein Auto geparkt. »Waschtag« hätte Tante Wanda ebenso wenig gefallen. Auf diesem Foto züngelten Flammen unter einem im Freien stehenden verrußten Waschtopf ohne Deckel. Daneben, in einem engtaillierten, langen, bauschigen Kleid, hockte die turbangeschmückte, schwarze Waschfrau im Sand. Ihr vergnügtes, rundes Gesicht machte die hinter dem Waschtopf gähnende Wüste weniger leer.

Den nächsten Schnappschuss hatte ich Tante Wanda nicht unterschlagen, er zeigte meinen Verlobten. Ein längliches Gesicht mit markanter Nase, dichtes, dunkelblondes Haar und darunter ein gelassener, lächelnder Blick, den sogar Tante Wanda sofort vertrauenerweckend fand.

Trotzdem ... Mir wurde plötzlich wieder die Kehle trocken, ich ließ das Foto sinken. Wie sah er aus, wenn er missgestimmt war? ...

Oder von meinem Anblick enttäuscht? ...

Die Antwort darauf wusste ich nicht, weil er mich und ich ihn bisher nur von lächelnden Fotos kannte.

2

Meine Verlobung war durch die Mithilfe eines gutherzigen Kollegen zustande gekommen. Wenn ich hinter meiner Schreibmaschine saß und Schiffsmanifeste tippte, wünschte ich mir oft, vorübergehend auch ein Frachtstück mit exotischem Bestimmungsort zu sein: Zanzibar zum Beispiel oder Samoa oder Rio de Janeiro. So ein lebloser Gegenstand reiste fernen Küsten entgegen, wo statt grauer Spatzen bunte Vögel in Palmenhainen sangen, während Leute mit Augen, Ohren und Träumen jahrein, jahraus zu Hause bleiben mussten – Palmenhaine kamen in all meinen Träumen vor.

Mein Kollege Kurt Ocker, ein Mann mit lebhaften, runden Haselnussaugen, denen nichts entging, grinste, wenn er mich in leere Ecken starren sah. »Na, hat Sie’s grade wieder erwischt?«, fragte er dann und holte mich mit einem sanften Knuff ins Büro zurück. Er hatte Verständnis für mich. »Ich selbst war auch mal so ein Fall, deshalb bin ich zur See gegangen«, erzählte er mir. Ich nickte nur, wenn ich das hörte und merkte erneut, dass es nachteilig war, ein Mädchen zu sein. „Hamburg, Tor zur Welt“, dachte ich – aber nur für Männer und Frachten. Mädchen gingen nicht zur See, sie blieben zu Haus und schrieben die Ladelisten. Und hörten zu, wenn Männer erzählten.

Kurt Ockers Thema war Afrika. Dort hatte er sich als Schiffsoffizier an fremden Eindrücken sattgesehen, bevor ihn ein Mädchen aus Blankenese sanft an die Leine legte und für immer von seinem Fernweh heilte. Trotzdem wusste dieser glückliche Ehemann noch ganz genau, wie es vorher war. »Zu Hause war mir alles zu eng«, erklärte er mir. »Ich wollte raus. Wissen Sie, was ich meine?« Na, und ob, nickte ich, denn Tante Wandas kleines Wohnzimmer mit dem Riesenbüfett tauchte vor meinen Augen auf. Kurt Ocker also ging zur See. »Das ist schon so was, wenn man plötzlich nichts als Reling, Wasser und Himmel sieht. Und dann kommt der große Augenblick: Man macht den allerersten Schritt auf einem fremden Kontinent!«

Ich schritt begeistert mit und ließ mich von diesem Sindbad durch zahlreiche Häfen schleppen: Daressalam, Dakar, Mombasa, Lobito. Wir rauschten die Küsten rauf und runter. Eines Tages, als Kapstadt an der Reihe war, hatte Kurt Ocker eine brillante Idee. Er beschrieb mir gerade den Tafelberg, eine graue, im fernen Nebel auftauchende Wand, als er plötzlich nachdenklich in einer langen Pause versank. »Kapstadt ist bildhübsch«, fuhr er schließlich fort, »... aber wenn Sie so richtiges wildes Afrika wollen, gehen Sie lieber nach Südwest, weil’s da nämlich ...«

»So? Wie denn?«, fiel ich ihm in seinen Satz. »Als weiblicher Seemann, oder wie?«

»Keine Unterbrechungen, bitte«, befahl Herr Ocker, teils weil er mein Vorgesetzter war, und teils weil er ungestört eine begeisterte Beschreibung von Südwestafrika vom Stapel lassen wollte: »Erstens leben dort noch viele Deutsche, denn bis zum Ersten Weltkrieg war es deutsche Kolonie, und zweitens sind große Gebiete noch wunderbar ungezähmt. Keine geteerten Straßen, kein Menschengedränge, dafür Zebras, Kudus, Strauße und so weiter ...«

Was ich drittens von Herrn Ocker erfuhr, war die Tatsache, dass er dort unten einen Freund habe, der gut zu mir passen würde, das sei ihm gerade eingefallen. Ich staunte. »Was meinen Sie damit: Er würde gut zu mir passen?«

»Na, was wohl?«, sagte Herr Ocker ganz nonchalant. »Ich geb Ihnen seine Adresse, Sie fangen einen Briefwechsel an, und dann heiraten Sie ihn.«

»Na klar«, sagte ich und sah ihn mitleidig an.

An diesem Abend war Hildchen besonders garstiger Laune. Rolf, der rettende Doktor, war noch nicht in ihr Leben getreten, und außerdem gab es Leber ohne Apfelmus, weil Tante Wanda die Schüssel aus der Hand gerutscht war. Kein Apfelmus sei besser als Apfelmus mit Scherben, versuchte sie ihre Tochter zu trösten. Die aß an diesem Abend nichts. Schadet euch gar nichts, wenn ich verhungere, sagte ihr Blick. Abwaschen musste ich auch allein.

Tante Wanda suchte inzwischen ihre Kopfschmerztabletten. Die brauchte sie meistens, wenn Hildchen schlechter Laune war. Als sie nur ein leeres Glasröhrchen fand, ging sie seufzend an ihr Riesenbüfett, zog eine der vielen, mit weinrotem Samt ausgeschlagenen Schubladen auf und nahm den Großen Hausarzt heraus. Das Riesenbüfett hatte noblere Zeiten gesehen, bevor man es in ein kleines Wohnzimmer zwängte, wo es kaum Platz für Tisch und Stühle ließ. Tante Wandas Ehemann hatte es vor vielen Jahren einem echten aber bankrotten Grafen abgekauft, als dieser sein Jagdschloss nebst Inhalt versteigern lassen musste. Meine Tante liebte und hegte das gräfliche Möbelstück. Auf der stets staubfreien schwarzen Marmorplatte lagen weiße, selbst gehäkelte Spitzendeckchen, auf den Spitzendeckchen standen leere Schüsseln und Vasen aus Bleikristall, und hinter den vielen, mit geschnitzten Weintrauben üppig behängten Türen bewahrte Tante Wanda ihren halben Haushalt auf. Unter anderem, wie gesagt, den Großen Hausarzt und weiter hinten (gut versteckt) einen Roman, in dem ein Mann einem Mädchen die Bluse aufriss, um ihre wie Walderdbeeren sprießenden Brustwarzen zu küssen. Meine Tante ahnte nicht, dass Hildchen und ich den Mann und das Mädchen kannten. Wir durften nicht mal in dem Großen Hausarzt lesen. Tante Wanda vergaß nämlich häufig, dass Hildchen und ich inzwischen erwachsen waren.

»Wer hat diesen Bauch kaputt gemacht?«, rief sie deshalb auch entrüstet, als sie, das Kapitel über Kopfschmerzen suchend, auf einen ganzseitig abgebildeten, weiblichen Körper stieß, der von oben bis unten mit hautfarbenen Türchen ausgestattet war. Die Türchen konnte man aufklappen und einen Einblick in innere Organe nehmen. »Wer hat diesen Bauch kaputt gemacht?«, wiederholte Tante Wanda empört und wies auf ein türloses, unter dem Bauchnabel gähnendes Loch. »Theresa!«, rief Hildchen sofort, obwohl mein Verbrechen schon reichlich verjährt war und jeder andere Zeuge es längst vergessen hätte. Aber Hildchen natürlich nicht. Ich senkte den Kopf und war auf einmal wieder ein schuldbewusstes Kind, das bänglich auf Tante Wandas Strafe wartete. Tante Wandas Strafe war ein trauriger Blick, der mich unfehlbar von Kopf bis Fuß zu Blei verwandelte, so schwer traf er mich. »Es ist schon ganz lange her«, wehrte ich mich schwach.

»Theresa, ich habe Hildchen und dir verboten, in diesem Buch zu lesen!« Nun war auch ich empört und protestierte: »Du vergisst, Tante Wanda, dass ich inzwischen erwachsen bin!« Meine Tante rieb sich die schmerzende Stirn. »Du denkst, du bist erwachsen«, verbesserte sie mich. »Aber so fix, wie du dir das vorstellst, wird man das leider nicht.« Mit dieser Feststellung hatte sie recht, das erwies sich leider ziemlich bald. Ich sah es später hundertmal ein, doch im Augenblick war ich nur aufgebracht. Nicht erwachsen! Das sagte sie mir – mir, die ich vor vier Monaten mündig geworden war. Einundzwanzig bunte Kerzen hatte sie mir auf ihre berühmte Stachelbeertorte gesteckt. Wie auf einem Kindergeburtstag. Damals war ich darüber gerührt gewesen, heute sah ich es als böses Omen. Kurt Ockers Worte fielen mir ein: »Zu Hause war mir alles zu eng, ich wollte raus. Wissen Sie, was ich meine?«

„Und ob“, dachte ich heute zum zweiten Mal – und fasste einen Entschluss.

Am nächsten Morgen hoffte ich, dass Kurt Ocker seinen irrsinnigen Vorschlag gleich beim Eintritt ins Büro wiederholen würde. Etwa so: „Morgen, Fräulein Fabian. Gut geschlafen? Hier ist die Adresse von meinem Freund. Nun mal los!“

Stattdessen warf er mir vierzig neue Frachtbriefe auf den Tisch, weil die Atlantik ihre Jungfernreise nach New York antreten sollte, sagte »Nun mal los« und bat mich außerdem, nicht lauter als im Flüsterton mit ihm zu sprechen, weil er einen Brummschädel habe. Seine Haselnussaugen blickten heute rosig bewölkt. Kurt Ocker hatte die bevorstehende Jungfernreise gestern Abend an Bord gebührend gefeiert.

Ein Tag verging, dann der zweite – eine ganze Woche. Kurt Ocker erwähnte seinen Freund nicht mehr. Sein Vorschlag war anscheinend nur ein Witz gewesen. Mein Herz klopfte, als ich ihn erst mal mit einer allgemeinen geographischen Frage wieder nach Afrika lockte: »Walfischbai ist doch auch ein Hafen, warum haben Sie den noch nie beschrieben?«

»Furchtbares Nest, nichts als ein paar Hütten im Sand«, brummte Kurt Ocker, aufgebracht in seiner Schreibtischschublade »von irgend so einem Nachtwächter« mal wieder geklaute Büroklammern suchend.

Ich tat so, als wäre das Nächste ein Witz: »Und da wohnt Ihr Freund?«

»Mein Freund?«

»Ihr Freund, der so gut zu mir passen würde«, frischte ich sein Gedächtnis auf.

Kurt Ocker hob den Kopf. Dann begann er zu lachen, er fand mich sichtlich amüsant. Rot angelaufen, wie in zu heißem Badewasser, saß ich da. Er wischte sich inzwischen die Augen. »Ganz recht, mein Freund wohnt in Walfischbai«, bestätigte er.

»Vielen Dank für das Kompliment«, sagte ich ziemlich pikiert. »Ich nehme an, wir passen so gut zusammen, weil er in einer Hütte haust.«

»Das hab ich nicht gesagt.« Er rührte erneut das Chaos in seiner Schublade um.

„Meine Güte“, dachte ich, „es geht so langsam wie beim Zähneziehen.“ Er wollte anscheinend nicht mehr. Bestimmt war es klüger, jetzt aufzugeben. Die nächste Frage rutschte mir trotzdem raus: »Wie sieht er aus?«

»Absolut normal«, sagte mein Kollege, mich schmunzelnd betrachtend, »das ist er nämlich. Und Köpfchen hat er außerdem – plus Unternehmungsgeist für zwei. Und deshalb, meine liebe Theresa, würde er gut zu Ihnen passen.« Den letzten Satz unterstrich Kurt Ocker mit einer galanten Verbeugung. Meine Frage, was ein Mann mit Köpfchen in einer Hütte zu suchen hätte, beantwortete er endlich mit etwas größerer Ausführlichkeit: »Gelegenheiten, Chancen, Möglichkeiten. Davon wimmelt’s nämlich da unten, weil die Gegend eben noch nicht doll entwickelt ist, und – wie gesagt, P. C. hat Unternehmungsgeist.«

Dass P. C. außerdem Ende zwanzig, grundanständig und augenblicklich bei einer Schiffsagentur angestellt sei, fügte Kurt Ocker auch noch hinzu. »Hier, schreiben Sie ihm«, sagte er, kritzelte »P. C. Bendix, P.O. Box 47, Walfischbai, S.W. Afrika« auf einen Zettel und legte ihn mir in die Hand. Danach ging er zum Mittagessen. »Ach, übrigens«, drehte er sich auf der Schwelle noch einmal um: »P. C. steht für Peter Carl.«

Typisch Mann, dachte ich, setzt einem Flöhe ins Ohr und stellt sich den Rest ganz einfach vor, weil er nicht weiß, dass für Mädchen alles viel schwieriger ist ... „Schreiben Sie ihm!“

Ha! Was sollte ich ihm schreiben? Darüber dachte ich mehrere Tage vergeblich nach. Dann stieg ich wieder ins heiße Badewasser, wurde knallrot und bat Kurt Ocker, mich erst mal brieflich vorzustellen. »Fräulein Fabian«, wunderte dieser sich. »Für ein Mädchen mit Fernweh, das unbedingt was erleben will, haben Sie erstaunlich wenig Mumm.« Dann steckte er die Hände in die Taschen und sah mit freundlichem Spott auf mich herab. »Wie möchten Sie denn gerne vorgestellt werden?«

»Als ein Mädchen mit Fernweh, das rasend gerne Briefe kriegt«, schlug ich ihm vor. »Von Gut-zueinander-Passen und so was sagen Sie bitte nichts.« Kurt Ocker schärfte seinen Blick und reckte sich. »Moment mal, wer schreibt denn nun, Sie oder ich?«

»Sie«, gab ich natürlich sofort klein bei, bat ihn aber, meine private Adresse nicht zu erwähnen. Das war mir wegen Tante Wanda zu riskant.

»Liebe junge Dame mit Fernweh ...«, begann der erste Brief aus Walfischbai, den ich mehrere Wochen später im Büro erhielt. Ich stopfte ihn hastig in den Umschlag zurück, rannte in die Damentoilette und schloss mich ein. Der Brief war freundlich, aber nicht sehr persönlich. P. C. Bendix teilte mir mit, dass ihm ein Briefwechsel mit einem weiblichen Wesen sehr willkommen sei, weil Frauen dort, wo er wohne, genauso rar wie Blumen seien.

»Na, was schreibt er denn?«, fragte Kurt Ocker, als ich mit dem nunmehr auswendig gelernten Brief in der Rocktasche nach ungebührlich langer Abwesenheit wieder auftauchte.

»Dass er in einem ganz normalen Haus wohnt«, sagte ich vorwurfsvoll. »Aber Walfischbai beschreibt er genauso wie Sie. Ist es denn wirklich so schlimm?«

Kurt Ocker zuckte die Achseln. »Na ja, Wüste ist nun mal Wüste«, meinte er. »Aber wenn Sie sich P. C. angeln können, wird es Ihnen trotzdem gefallen.«

Ganz so zuversichtlich wie Kurt Ocker war ich begreiflicherweise nicht. Erstens nahm ich Anstoß an dem von ihm gewählten Ausdruck »angeln«, und zum anderen störte es mich, dass weder er noch sein Freund bisher auch nur einen einzigen Palmenhain erwähnt hatten. Ganz im Gegenteil: In der Namibwüste wachse nichts, absolut gar nichts, erklärte mir Kurt Ocker begeistert. Südwest sei kein üppiges, grünes Land, es habe seine eigenen, ganz besonderen Farben: in blasses Gold getauchte Weiten, in zartem Lila schimmernde Bergketten, bizarre Felsen, geheimnisvolle Schluchten und bald nah, bald fern vorüberziehendes afrikanisches Wild. Kurt Ocker geriet so sehr ins Schwärmen, dass auch mich Begeisterung packte. Dann allerdings kehrte er ziemlich abrupt in den Norden zurück und schlug mir vor, von nun an meine eigenen Briefe zu schreiben.

Ich gab mir große Mühe. Über eine Woche verbesserte ich an meinem ersten Brief herum, weil er mir weder in Kladde noch in Reinschrift gefiel. Ihn danach mehrere Tage in einem frankierten, aber vorsichtshalber noch nicht zugeklebten Luftpostumschlag mit mir herumzutragen, hatte auch nicht die erhoffte Wirkung. Mein Kopf blieb weiterhin wie leer gefegt.

P. C. Bendix brauchte sich offenbar nicht so zu plagen, das sah ich an seinem Antwortbrief. Wie in einer guten Unterhaltung sprach er nicht nur von mir und sich selbst, sondern schnitt so viele Themen an, dass es mir nie mehr an Schreibstoff fehlte.

»Und wann, geheimnisvolle Fremde, werden Sie den Schleier lüften?«, wollte er ziemlich bald wissen. »Ich hätte gern ein Foto von Ihnen. Oder wollen Sie auch weiterhin inkognito bleiben?« Ja, wenn’s geht, hätte ich liebend gern geschrieben, denn ich besaß kein Foto, auf dem ich mir schön genug war. Mein bestes zeigte mich im Badeanzug neben Hildchen am Strand – nicht sehr geeignet für diesen Zweck. Erstens war Hildchen hübscher als ich, und zweitens erschien es mir schicklicher, mich voll bekleidet vorzustellen. Schließlich schickte ich das Foto trotzdem ab. P. C. Bendix’ Antwortbrief enthielt ein nettes Kompliment. Aber wer auf der abgeschnittenen Hälfte des Fotos war, fragte er auch: ein Mann, von dem er nichts wissen sollte? Nein, wirklich nicht, schrieb ich sofort zurück, nur eine Kusine, die leider total verwackelt war.

»Na, das kommt mir ja vor wie ein richtiges Schneegestöber«, meinte Kurt Ocker, als die Briefe aus Südwest immer häufiger auf meinen Schreibtisch flatterten.

Ich verschnürte den wachsenden Stapel mit einem Gummiband und trug ihn mit mir herum. Je größer er wurde, umso verbeulter sah meine Handtasche aus, und umso besser lernte ich P. C. Bendix kennen. Ich dachte pausenlos über ihn nach und über das, was er schrieb: über Südwest natürlich oder die Antarktis oder seinen Wunsch, sich selbständig zu machen oder Hamlet oder Huckleberry Finn oder die bewundernswerte Langlebigkeit seines anscheinend sehr alten Autos oder Beethovens Klavierkonzerte oder zerbröckelnde Kolonialreiche oder Sherlock Holmes. Und vieles andere mehr. Er schien in allem sachlich zu denken, nahm es mit Humor, wenn man nicht der gleichen Ansicht war wie er und brachte mich oft zum Lachen. Über sich selbst und mich schrieb er natürlich auch. Hamburg könne Bremen nicht das Wasser reichen, zog er mich auf. Seine Eltern lebten in Bremen, dort war er aufgewachsen.

»Sie sagten, er wollte weit von zu Hause weg«, horchte ich Kurt Ocker aus. »Warum?«

Mein Kollege lachte. »Eigensinn und Drang zur Unabhängigkeit. Er hatte Krach mit seinem alten Herrn. Das wussten Sie nicht?«

Nein, das wusste ich nicht. Peter Bendix hatte es bisher nicht erwähnt. Eigensinn, diese Eigenschaft merkte man seinen Briefen nicht an. Ich las, wie gesagt, Humor in ihnen, Toleranz, sachliches Denken und Ehrlichkeit. Dieser Eindruck bestätigte sich, als er mir einen Heiratsantrag machte. Nach gründlichem Nachdenken, so schrieb er, sei er zu dem Schluss gekommen, dass wir heiraten sollten. Einmal, weil ich auf diese Weise mein Fernweh stillen könne, zum anderen, weil er sich eine deutsche Frau wünsche (dass ich nicht aus Bremen komme, sei bedenklich, aber nicht zu ändern) und außerdem, weil er aufgrund unseres Briefwechsels der Meinung sei, dass wir gut zueinander passen würden. Im Übrigen vermute er auch, dass selbst Paare, die vor ihrer Hochzeit täglich zusammen waren, einander auch nicht viel besser kannten als wir. Jede Eheschließung sei ein Risiko.

Das Wort Liebe kam in diesem vernünftigen Heiratsantrag nicht vor.

Hieraus schloss ich, dass Peter Bendix entweder völlig unromantisch oder aber sehr ehrlich war.

Ich nahm seinen Antrag an.

3

Tante Wanda hatte also keine Ahnung, dass ich meinen Verlobten noch nie gesehen hatte. Das fand sie erst heraus, als ich schon auf dem Weg nach London war.

Ocean Queen hieß das Schiff, auf dem Peter Bendix meine Passage gebucht hatte. »Gute Reise, Theresa«, schrieb er dazu, »und viel Spaß in London, Las Palmas und Lobito. Diese Städte sind alle wesentlich hübscher als Walfischbai.«

Meine Ausreise war für Dezember gebucht, und bis dahin musste ich viele Papiere zusammensuchen, um ein Visum für Südwestafrika zu erhalten.

Tante Wanda hatte ihre üblichen Stick-, Strick- und Häkelprojekte erst einmal aufgegeben, weil sie zwei Hochzeitskleider zu nähen hatte – eins mit Schleppe für Hildchen und ein kurzes für mich. Peter Bendix hatte mir zu einem schlichten Kleid geraten, weil unsere Hochzeit nur mit wenigen Gästen gefeiert werden würde.

Da Hildchen noch etwas Zeit hatte, wurde ich als Erste benäht. Tante Wanda verfolgte mich mit einem ständig von ihrem Nacken baumelnden Zentimetermaß, zwischen den Lippen sprießenden buntköpfigen Nadeln und weißen Stoffteilen, die sie auf meinem Leib zusammensteckte. Vor den an meiner Haut vorbeiflitzenden Nadeln hatte ich höllische Angst, aber um das Ergebnis dieses gefährlichen Unternehmens machte ich mir niemals Sorgen, denn was Tante Wanda nähte, sah immer gut aus. Als ich schließlich in meinem fertigen Hochzeitsstaat in ihrem Schlafzimmer vor dem Spiegel stand, war sogar Hildchen zu einem positiven Urteil geneigt. »Du siehst ... das Kleid sieht prima aus«, stellte sie fest. Ich starrte schweigend in den Spiegel, überlegte, ob ich auch Peter Bendix in diesem Aufzug und überhaupt gefallen würde, und brauchte einen Schluck Wasser, weil ich vor Beklemmung schon wieder Halsschmerzen kriegte. Tante Wanda hielt mich zurück und zupfte an meiner Kopfbedeckung herum, einem weißen, duftig beschleiften Hut, den sie mir als Ersatz für einen Brautschleier verordnet hatte.

Sie war mit mir zufrieden, das sah man ihr an.

Während Tante Wanda sich ganz auf mein Hochzeitskleid konzentrierte, dachte ich über andere wichtige Bekleidungsstücke nach. Zum Beispiel über ein Nachthemd aus zartgelber Spitze, an dem ich eine Woche lang vorbeigegangen war, weil es mir zu teuer erschien. Ich glaubte, es dringend für mein Eheleben zu brauchen. Über alles, was damit zusammenhing, war ich natürlich gut informiert, ich lebte schließlich nicht auf dem Mond. Auch Alfred, der gelegentlich an mir interessierte Fußballspieler, hatte ständig versucht, mich zu weit über unseren Kuss vor der Haustür hinausgehendem Zeitvertreib zu überreden, doch ich hatte ihm immer leicht widerstanden. Peter Bendix’ Briefe dagegen gaben mir zu denken. Wie schon erwähnt, waren sie interessant, humorvoll und ehrlich, so ehrlich, dass er nicht einmal vorgab, in mich verliebt zu sein. Romantisch veranlagt war er also offenbar nicht. So ein Mann musste erobert werden: mit Spitzen, Parfüm und anderen noch zu entdeckenden Listen. Tante Wanda, welcher der heiße Roman im Büfett gehörte, und die schließlich auch mal verheiratet gewesen war, hätte vielleicht auch Verständnis gehabt, doch da ich es nicht sicher wusste, versteckte ich das Nachthemd vor ihr. Und ein Parfüm namens Scheherezade sparte ich auch für Afrika auf.

Inzwischen ging der November zu Ende, der Tag meiner Ausreise näherte sich. Mein Fernweh nahm ab, meine Halsschmerzen zu. Immer häufiger in leere Ecken starrend, entwarf ich unerwartete Ereignisse, die mir erlauben würden, die ganze Sache abzusagen, ohne mich total zu blamieren. Leider fand ich außer meinem plötzlichen Ende nichts überzeugend genug – und so weit wollte ich nicht gehen. Kurt Ocker war nach wie vor begeistert von der Idee und lud mich zu einem Abschiedsessen bei sich zu Hause ein. Er hatte eine hübsche Wohnung mit vielen blühenden Topfpflanzen und einem weiß lackierten Babybett, in dem ein kleines Mädchen vergnügt vor sich hin gluckste. Der stolze Vater nahm sein Töchterchen auf den Arm und brachte mich in Verlegenheit, indem er mir versicherte, dass Peter Bendix bald genauso reizende Kinder fertigbringen würde. Frau Ocker, eine schlanke, warme Heiterkeit versprühende Blondine, legte ihm sanft die Hand auf den Mund und schickte ihn ins Nebenzimmer mit dem Vorschlag, den Tisch zu decken. »Ganz langsam, bitte«, setzte sie hinzu, »damit Fräulein Fabian sich von dir erholen kann.« Mich stellte sie in der Küche zum Überwachen der brodelnden Makkaroni an, hantierte flink mit einer Reibe und unterhielt mich dabei mit launigen Beschreibungen ihrer anfänglichen hausfraulichen Misserfolge. Dann schwieg sie und sah mich forschend an: »Wie geht es Ihnen wirklich, Theresa?«

»Nicht so besonders«, gab ich mit plötzlichem, eigentlich unbeabsichtigten Freimut zu. Frau Ocker ließ ihre Reibe stehen und legte den Käse in die Schüssel. »Ach, du meine Güte«, sagte sie, »das hatte ich mir schon gedacht.« Schnell die Makkaroni von der Herdplatte ziehend, drückte sie mich auf einen Küchenstuhl und machte mir Mut. »Es wird alles gut gehen«, prophezeite sie. »Ich kenne P. C. nicht persönlich, aber nach den Aussagen meines Mannes ist er ein Goldschatz ... ein Goldschatz in der Wüste.« Sie lächelte mich an. »Er ist fest davon überzeugt, dass Sie glücklich werden. Und außerdem ... wenn Sie bei Ihrer Ankunft unüberwindliche Abneigung fühlen, können Sie ja immer noch Nein sagen.«

Genau dieselben Worte hatte auch Peter Bendix in einem seiner Briefe gebraucht und absolute Ehrlichkeit auf meiner wie auf seiner Seite empfohlen.

Der Abend bei Ockers tat mir gut. Da ich in einem männerlosen Haushalt aufgewachsen war, wirkte ihr zärtliches Einvernehmen und heiteres Geplänkel wie eine Offenbarung auf mich. So schön konnte es also sein zu zweit! Ich beschloss, mir große Mühe zu geben und mit Peter Bendix eine ebenso glückliche Ehe zu führen.

An meinem vorletzten Arbeitstag erschien eine Dame von der Zeitung in unserem Büro. Sie stellte sich als Kurt Ockers Kusine vor und bat mich um ein Interview. Ein Interview! Ich hatte gerade ein halbes Kaiserbrötchen im Mund, schob die andere Hälfte verlegen in die Tüte zurück und starrte die Dame sprachlos an. Kurt Ocker war natürlich nicht da, er expedierte im Hafen ein Schiff nach Baltimore. Die Geschichte meiner durch ihren Vetter ermöglichten »Reise ins Glück« habe in ihrer Familie die Runde gemacht, ließ mich die Reporterin wissen, und da sie sehr ungewöhnlich sei, würde sie diese gerne ihren werten Lesern ... und so weiter. Ob ich damit einverstanden wäre? »Nein!«, wollte ich ihr sofort das Wort abschneiden, tat es aber leider nicht, weil mir etwas eingefallen war: Hildchen hatte noch nie in der Zeitung gestanden. Die würde sich wundern! Tante Wanda hatte recht – ich war noch nicht erwachsen.

Die Reporterin schrieb also alles auf, obgleich sie das meiste schon wusste, wünschte mir viel Glück und verabschiedete sich. Kurz danach rang ich meine Hände und wartete vergeblich auf Kurt Ockers Rückkehr ins Büro. Etwas nach fünf rief ich ihn zu Hause an. Er war noch nicht da. Ich raffte meine Sachen zusammen, fuhr mit der Bahn nach Hause und raste in eine Telefonzelle. »Herr Ocker!«, schrie ich, als ich seine Stimme hörte. »Sie müssen mir helfen! Ihre Kusine darf das Interview auf keinen Fall in die Zeitung setzen, denn meine Tante hat keine Ahnung, dass ich P. C. noch nie gesehen habe.« Kurt Ocker, der offenbar von den Absichten seiner Kusine nichts gewusst hatte, erfasste die Lage trotzdem sofort. Er hielt mir eine Predigt: »Sie hätten Ihrer Tante die Wahrheit sagen müssen«, warf er mir vor.

»Hab ich aber nicht ...«, jammerte ich verzweifelt, »und wenn sie’s jetzt in der Zeitung liest ...« Ein Mann, der wartend vor der Telefonzelle auf und ab gegangen war, hörte meine Klagelaute, blieb stehen und zog die Augenbrauen hoch.

»Theresa, sind Sie noch dran?«

»Helfen Sie mir!«, rief ich in den Hörer. Kurt Ocker versprach, sein Bestes zu tun. Ich räumte die Telefonzelle, mochte aber noch nicht nach Hause gehen und lief noch lange, wütend auf mich selbst, im Dunkeln herum.

Am nächsten Morgen grinste mein Kollege mich leicht verlegen an. Ihm war die Sache auch etwas peinlich.

»Ich glaub, ich war geistig umnachtet«, entschuldigte ich mich.

»Der arme P. C.«, meinte er nur. »Ich hatte Sie als geistig normal beschrieben.« Dann erfuhr ich mit Erleichterung, dass der Artikel nicht erscheinen würde. Kurt Ockers Kusine hatte es fest versprochen. Warum er einen Tag nach meiner Abreise trotzdem unter der Überschrift THERESA SUCHT IHR GLÜCK IN DER WÜSTE die Aufmerksamkeit meiner Tante fesseln konnte, habe ich nie herausgefunden.

An meinem letzten Abend in Hamburg, als Hildchen noch nicht zu Hause war, kam Tante Wanda mit einer flachen Schachtel in unser Kinderzimmer. Meine Koffer waren schon alle gepackt. »Dieses musst du auch noch reinzwängen, Theresa«, sagte sie. »Hoffentlich gefällt es dir.« Mir wurde schon wieder weinerlich zumute. Tante Wanda, die ja nicht auf Geldbergen saß, hatte mich schon reichlich beschenkt. Vor allem mit einem Satz rotemaillierter Kochtöpfe und einer Bratpfanne. »Für Leber«, ordnete sie an. »Und wenn dir im Anfang beim Kochen was schiefgeht, brat es mit viel Zwiebeln auf, dann schmeckt es meistens doch noch ganz gut.« Was in der Schachtel war, konnte ich mir denken, denn Tante Wanda hatte schon festgestellt, dass mir noch Geschirrtücher fehlten. Als ich nun den Deckel hob und mein Spitzennachthemd sah, war ich zuerst vor Schrecken ganz stumm. Wie kam es in diese Schachtel? Ich hatte es gestern ganz unten in meinem Koffer versteckt. »O, Tante Wanda ...«, stotterte ich.

»Gefällt es dir?«

»O, Tante Wanda ...« Mehr konnte ich nicht sagen. Tante Wanda freute sich an meiner Sprachlosigkeit. »Sehr praktisch ist’s ja nicht, aber ich sah es im Schaufenster und ging gleich rein. Kochtöpfe sind nun mal wichtig, Theresa, aber was Hübsches noch viel mehr ... Werde glücklich, mein Kind.«

Sie hob mein gesenktes Gesicht und gab mir einen Kuss.

4

Meine Stimmung in London stand unter null. Ich konnte mich für nichts begeistern, weil ich Reste von Seekrankheit, Halsschmerzen und Heimweh nach Tante Wanda hatte. Und neben Herbert Balsam saß ich obendrein auch. Wir fuhren in einem Bus, der Bus fuhr durch lauter Nebel, und darum sah ich, was ich sah, durch eine Brille von grau verschmiertem Glas: Die Themse – sie schien wie die Elbe zu sein – ein ganz gewöhnlicher Fluss. Westminster Abbey war eine Kirche, doch hauptsächlich auch ein Massengrab. Ein Toter war sogar stehend begraben. Und was den Tower betraf ... ein Bau voller schluchzender, kopfloser Geister. Wie gesagt, ich war in schlechter Stimmung und konnte mich für nichts begeistern.

Abends, beim Essen im Hotel, saß Herbert Balsam auch wieder neben mir: groß, mit hellem, eng gewellten Haar, rot-weiß gepunkteter Fliege und Dauergespräch. Er bot mir an, meinen Pudding zu essen, weil er mir sichtlich nicht schmeckte. An englischen Pudding müsse man sich erst gewöhnen, behauptete Balsam, den Teller mit meiner Portion zu sich herüberziehend. Er habe mit deutschem Pudding nichts gemein – nichts. Ich blickte auf das mit farbloser Soße übergossene, per Gabel in seinem Mund verschwindende Kuchenstück und dachte wehmütig an Tante Wandas Sonntagsnachtisch: goldgelb oder schokoladenbraun, sachte auf dem Teller wackelnd. Später kroch ich in mein englisches Bett, steckte zwischen den ungewohnten Laken und Decken wie in einem zu großen, kalten Briefumschlag und vermisste meine Federdecke genauso sehr wie mein Kinderzimmer. Aber Hildchen vermisste ich nicht. Ich war noch immer wütend auf sie. »Theresakind, Theresakind«, hatte Tante Wanda gemurmelt, als ich mich auf dem Bahnsteig in Hamburg tränenreich an ihr festhielt. Der Abschied fiel ihr genauso schwer wie mir, das tat mir furchtbar gut. Aber Hildchen merkte es natürlich auch und sah schon wieder rot. Nicht mal Tante Wandas allerletzte Umarmung gönnte sie mir. Einfach meinen Ärmel ergreifend, schob sie mich in den Zug, weil ich diesen angeblich sonst verpassen würde. Der Zug hatte reichlich Aufenthalt, und einige durchreisende Passagiere gingen sogar ganz gemächlich auf dem Bahnsteig hin und her. Unter anderem Herbert Balsam, mit weithin leuchtender, rot-weiß gepunkteter Fliege und deutlich an Hildchen interessierten Blicken. Von mir nahm er erst Notiz, als wir uns in dem ansonsten leeren Abteil schon hingesetzt hatten und Hildchen, Bahnsteig und Tante Wandas unermüdlich winkender schwarzer Handschuh nicht mehr zu sehen waren. »War das Ihre Schwester?«, begann er sofort ein Gespräch. Ich weinte hinter meinem nassen Taschentuch lautlos vor mich hin und wünschte, nicht gestört zu werden. »Und ist sie noch zu haben?« Nun sank mein Tränenfänger doch herab. Streng blickte ich in Balsams scherzhaft zwinkerndes Auge und merkte bald, dass es gar nichts nützte. Nachdem er sich gemütlich ausgezwinkert hatte, lupfte mein Begleiter seinen Hosenboden von der Bank, um mein vom Gepäcknetz herunterbaumelndes Kofferschild zu lesen. »Aha! Aha! Ocean Queen! Na, das ist ja wunderbar. Da werden wir uns also noch öfter sehen!« War es möglich? Ja, es war: Mein schrecklich geselliges Gegenüber befand sich auch auf dem Weg nach Afrika. Allerdings nicht das erste Mal. Der Vielgereiste lehnte sich zurück, die Arme über seiner Brust verschränkend. Er kenne sich aus in Südwest, ließ er mich wissen. Und wenn ich irgendwelche Fragen hätte ... Dann hätte ich noch etwas warten müssen, denn erst mal fragte er mich: Woher ich ... wohin ich ... und warum ich ...?

Meine Antwort war kurz. »Walfischbai«, erwiderte ich. Das andere ging ihn ja wirklich nichts an. Ich kannte eben Südwest noch nicht, das andere wusste er nämlich schon.

»Walfischbai!« Sein ausgestreckter Zeigefinger schoss auf mich zu: »Walfischbai! Peter Bendix! Ja, Sie sind natürlich seine Braut!«

Aufspringend stellte er sich vor, schüttelte meine Hand und verwandelte sich in eine Aufsicht führende Glucke, weil ich die solo und schutzlos reisende »Bendix-Braut« war. »Ich schätze Ihren Verlobten«, beteuerte er mir. »Ich schätze und respektiere ihn. Wir kennen uns geschäftlich.« Und dass ich für die Dauer der Reise auf ihn, Balsam, zählen könne, erfuhr ich zu meiner Besorgnis auch. Das sei er meinem Verlobten schuldig. Im Übrigen suche auch er eine Braut, setzte mein Beschützer, seine Stimme senkend, überraschend hinzu. Ach, Hildchen, dachte ich, da hast du vielleicht was verpasst!

Das war bestimmt auch Balsams Meinung. Bevor ich von ihm erfuhr, was für eine gute Partie er war, rieb sein grün melierter Jackenärmel das brezelartige B auf seinem Siegelring blank. Er sei Manager, verriet er mir, er reise geschäftlich, und zwar für ein Möbelgeschäft in Swakopmund. »Und Swakopmund ist ein Seebad, Swakopmund ist nicht wie Walfischbai, Fräulein Fabian. Sie haben wirklich Mut.«

»Warum?«, fragte ich kühl und plötzlich heimlich besorgt. Wusste er etwa, dass Peter Bendix und ich uns nur brieflich kannten? Ging mein Verlobter mit unserem Geheimnis genauso unbedacht um wie ich? Nein, offenbar nicht. Balsam hatte an etwas anderes gedacht. Walfischbai sei äußerst riskant, warnte er mich. Wegen des Südwesters. Der Sand zerkratze nämlich die Möbel. »Das wussten Sie nicht?« Ich schüttelte den Kopf. Sorgen wegen unserer Möbel hatte Peter Bendix niemals erwähnt, aber dass der Südwester ein häufig wehender Sandsturm war, kam in mehreren seiner Briefe vor. Swakopmund, kaum eine Autostunde von Walfischbai entfernt, blieb, laut Balsam, von dieser Plage meistens verschont, weil es nicht in einer Bucht, sondern an der offenen Küste lag und der Südwester statt grauer Sandwolken frische Seeluft über die Dächer blies. Es gäbe eine nette Story, berichtete Balsam, sich grinsend in seiner Ecke räkelnd, und gab sie sogleich zum Besten: »Das Letzte, was Gott auf dieser Erde schuf, war Walfischbai, und da es ihm sofort ganz furchtbar missfiel, begräbt er’s immer wieder unter Sand.« Balsams Gefeixe reizte mich zum Widerspruch.

»So?«, nahm ich sofort Partei. »Ich bin ganz froh, dass es Walfischbai gibt. Als Swakopmund noch Hafen war, mussten die Schiffe meines Wissens draußen vor der Brandung ankern, und die meisten Passagiere gingen in Booten und nassen Unterhosen an Land.«

»Fräulein Fabian!« rief Balsam entsetzt und schob seine flache Hand auf mich zu, anscheinend um mir den Mund zuzuhalten. »Wenn Sie so unverblümt daherreden, kann man leicht den falschen Eindruck kriegen. Und Sie als Braut sollten da besonders vorsichtig sein!«

So fing meine Reise an, und so ging sie erst mal weiter. Der Zug ratterte, Balsam redete, draußen wurde es dunkel. Ab und zu nickte ich ein. Und zwischendurch erfuhr ich alles über Balsams ideale, noch zu findende Braut. Was er suchte, war furchtbar rar: ein Mädchen mit Beamtenblut. Ob ich wisse, was er meine? Er erklärte es mir. Sein Vater, pommerscher Landrat und leider schon verstorben, hatte nämlich die Tochter eines Postmeisters geheiratet und seinem Sohn geraten, nach einer ähnlichen echten Perle Ausschau zu halten.

Beamte gab es nach wie vor in Massen, erklärte er mir, doch die Qualität ihrer Töchter sei erschreckend gesunken, und darum kehre er auch diesmal unbeweibt nach Afrika zurück. »Bisher jedenfalls ...« Balsam machte eine Pause und sah mich bedeutungsvoll an: »Haben Sie schon mal ... ich meine, ist dieses Ihre erste Schiffsreise?« Die Antwort ahnte er sicher schon, denn er wartete sie gar nicht erst ab. »Sie werden sich nämlich wundern«, prophezeite er, »was auf einer langen Seereise so alles passieren kann.«

Und damit hatte er völlig recht.

Auf der nächtlichen Fähre nach England wurde ich meinen Beschützer für mehrere Stunden los, konnte es aber nicht gebührend genießen, weil Seekrankheit doppelt so schrecklich wie Balsams Gesellschaft war. Außer meinem aufgewühlten Magen und mir litten noch drei weitere weibliche Passagiere in den engen Kojen unserer Miniaturkabine vor sich hin. Müde, grünlich bleich und in der feuchten Morgenkälte bibbernd, stieg ich in England an Land. Die rot-weiß gepunktete Fliege schwirrte erneut auf mich zu. Wie gesagt, es gefiel mir dort nicht.

Am darauffolgenden Morgen im Hotel schien die Sonne durch das fremdartige Schiebefenster. Ich stieg aus meinem nunmehr zerknitterten Briefumschlag-Bett und eilte in den Speiseraum. Balsam, durchdringend nach Rasierwasser duftend, war schon mit seinem Frühstück beschäftigt. Er speiste Rührei und grauen Fisch. »When in Rome, do as the Romans do«, empfahl er mir und begann eine Plauderei über seine eigene erstaunliche Anpassungsfähigkeit, die vor allem seine verehrte Chefin Edwina Lord zu schätzen wisse. »Tolle Frau, sehr vermögend und sehr attraktiv.« Balsam griff zur Serviette und reinigte respektvoll seinen Mund.

»Und ihr Vater ist Beamter?«, fragte ich nur so aus Spaß.

»Victor Lord? O nein, wo denken Sie hin! Hat Besitz und Geschäftsinteressen in jeder Ecke von Südwest. Macht auch gerade die ersten Supermärkte im Land auf.« Und mit der Tochter dieses bedeutenden Mannes stand Balsam, wie er mir stolz offenbarte, auf Du und Du. Er durfte sie beim Vornamen nennen. Edwina Lord war ein ergiebiges, mein ganzes Frühstück bereicherndes Thema, das merkte ich bald. Außer dem Möbelgeschäft in Swakopmund, erzählte Balsam hochachtungsvoll, besaß sie ein zweites in Windhuk, der Hauptstadt von Südwest, das führende am Platze natürlich. Und Lord hieße sie, obwohl schon zweimal verheiratet, nach wie vor, weil dieser Name in Südwest beinahe schon ein Titel sei – den lege man nicht ab. »Edwina kommt häufig nach Walfischbai, denn Mr. Lord lebt zeitweilig dort, und beide sind sehr gesellig. Sie werden sie kennenlernen«, versprach Balsam mir.

Als wir per Bus zum Hafen gelangten, spielte er wieder den Reiseführer. »Jetzt holen Sie besser die Schiffskarte raus. Dies hier sind die Prince Albert Docks, und da liegt unser Schiff.« Rundherum herrschte wilder Betrieb. Über uns schwebte ein mit Koffern zum Platzen geladenes Netz auf den rot-schwarz bemalten Schiffsschornstein zu. Die Ocean Queen ragte hoch aus dem Wasser, ihre Gangway glich einer breiten Brücke. Ich tat den ersten Schritt, blickte zur Reling empor und plötzlich, wie Sturmflut ohne Warnung, kam mein Fernweh zurück. Ich kriegte direkt eine Gänsehaut. Vor mir, unter Taschen und karierten Reisedecken schwankend, stieg eine Gruppe fremdländisch nuschelnder Passagiere an Bord – Portugiesen in Wintermänteln und Tropenhelmen, ein Anblick, den ich selig genoss: Sie und ich, Theresa Fabian, waren auf dem Wege nach Afrika!

Dann war ich an Bord, stand in der Eingangshalle und blickte mich staunend um. Dieses Schiff hatte keine Ähnlichkeit mit dem engen, dumpfen Schuhkarton, in dem ich über den Kanal geschaukelt war. Hohe Decken, hell getäfelte Wände, Spiegel. Und über allem schwebend ein mächtiger Kronleuchter, der die unter ihm quirlenden Passagiere wie eine strahlende Sonne beschien. Pässe und Schiffskarten wurden geprüft. Balsam, der Vielgereiste, konnte beides nicht finden. Während er Mantel, grünen Tweed und Hose beklopfte, bekam ich meinen Kabinenschlüssel ausgehändigt, machte vorsichtig einen langen Schritt, dann noch einen, und war um die nächste Ecke verschwunden. Ohne Balsam! Von nun an würde ich mich hinter meiner Sonnenbrille, siebenhundert Mitpassagieren und notfalls in einem der Rettungsboote verstecken. Ich brauchte keinen Beschützer! ... Außer vielleicht, um mir beim Auffinden meiner Kabine behilflich zu sein? Das Schiff hatte endlose Gänge, Kabinentür an Kabinentür, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Treppe rauf, Treppe runter, meine Nummer gab es nicht. »This way, Madam.« Wie ein tröstlicher, weißer Leuchtturm tauchte ein hochgewachsener Steward vor mir auf und setzte mich auf den richtigen Kurs. »Herein!«, rief eine Stimme, als ich an die Kabinentür klopfte. Drinnen sah ich als Erstes zwei schlanke, hübsch geformte Beine von dem oberen der beiden Schiffsbetten herunterbaumeln. Das dazugehörige Mädchen hatte dunkles, kurz geschnittenes Haar, eine aparte Stupsnase und erfreut gehobene Augenbrauen. „Flott“, dachte ich. »Guten Tag«, sagte das Mädchen zu mir und dann: »Ach, diese Erleichterung. Ich hatte nämlich sehr befürchtet, dass Sie womöglich eine steinalte Großmutter wären.«

»So?«, lachte ich, »wollen Sie mal die Fotos von meinen süßen Enkelkindern sehen?« Das Mädchen lachte auch, machte einen kühnen Satz von dem Bett herunter und stellte sich vor: »Pauline von Birnbach. Ich werde meistens Pix genannt.«

»Theresa Fabian«, sagte ich. »Und mich freut’s übrigens auch, dass wir beide noch keine Großmütter sind. – Steigen Sie auch in Walfischbai aus?« Mein Gegenüber nickte: »Ja, ich geh auf eine Farm. Und Sie?«

»Ich geh ... ich heirate.«

»Sie heiraten? Ach, Sie Glückspilz! Die ganz große Liebe?« Ich wurde rot und schwieg. Es klopfte – gerade zur rechten Zeit, fand ich, und eilte zur Tür. Draußen stand der freundliche, weiße Leuchtturm von vorhin und fragte nach Miss Fabian. »Madam, a telegram for you.« Er streckte es mir entgegen. Meine Hände verkrochen sich hinter mir. Ein Telegramm? Ich wollte keins. Das konnte nichts Gutes bedeuten! Dann war es doch in meiner Hand. »Ich weiß gar nicht, wer mir ...«, flüsterte ich besorgt und machte den Umschlag auf: »Gute Reise, Theresa. Freue mich sehr auf dich. P. C.«, stand auf dem Papier. Ich sank auf einen der beiden Kabinenstühle. »Von meinem Verlobten«, sagte ich, »er freut sich auf mich.«

»Na, das war nicht schwer zu erraten«, grinste meine Kabinengenossin. »Sie sehen nämlich plötzlich wie die Frühlingssonne persönlich aus, strahlend glücklich – und sehr verliebt.« Glücklich war ich wirklich in diesem Augenblick. Er freute sich sehr auf mich! Das hatte er zwar schon öfter geschrieben, aber so ein Extratelegramm ...

Fräulein von Birnbach war inzwischen auf den anderen Stuhl geplumpst, streckte ihre hübschen Beine aus, faltete die Hände hinter dem Kopf und träumte laut vor sich hin. »Das würde mir ja auch gefallen, so bei der Ankunft in zwei männliche Arme zu sinken«, seufzte sie. »Was dagegen erwartet mich? Ein riesengroßes Fragezeichen!«