Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

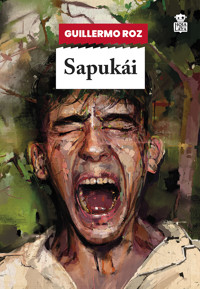

Sapukái es apenas un crío cuando le arrebata las sandalias a su padre borracho para irse a trabajar a los grandes bosques del norte de Argentina. Allí, junto a su amigo Lito, aprende a pedir permiso a los enormes árboles, con reverencia y humildad, antes de derribarlos con el hacha. Allí descubre que, en lo profundo de la selva, la vida de un hachero vale menos que la del caballo que tira de los maderos. Clive Thomas Gaskell llega desde Inglaterra con un montón de deudas y un saquito de semillas compradas en la Exposición Universal de París de 1900. Lo acompañan sus dos hijos, Johnny y Mary, y una esposa reducida a mera sombra. El patriarca debe ponerse al frente de La Compañía, el negocio forestal de sus acreedores. Está dispuesto a cortar hasta el último quebracho de la selva, a exprimir al último trabajador, con tal de sanear sus cuentas y saciar sus ambiciones. La noche en la que se alzan los machetes, muere el Sapukái crío y nace el líder. El redentor que lleva a los desharrapados, hombres y mujeres, a levantarse contra el poder tiránico de los ingleses. A lavar con sangre los años explotación. Basado en la historia real de la revuelta de La Forestal (1919-1923), una compañía de capital británico que ejerció un poder absoluto en las provincias del norte de Argentina.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GUILLERMO ROZ

SAPUKÁI

SENSIBLES A LAS LETRAS, 96

Primera edición en Hoja de Lata: febrero del 2024

© Guillermo Roz, 2024

Autor representado por la agencia literaria Dos Passos

© de la ilustración de la portada: Iván Cuervo Berango, 2024

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2024

Hoja de Lata Editorial S. L.

Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Iván Cuervo Berango

Corrección: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-93-3

Producción del ePub: booqlab

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

A Laura de Bruselas

ÍNDICE

Dos pasajes de ida a Santa Ana

Cien semillas de quebracho

Tenemos suerte, tenemos mucha suerte

Marte

La música de las hachas

Mimosa

Un wínchester, un beso y una víbora con una cruz en la piel

Bellas familias de la Old England

Una horca al sol

La noche es una mujer negra

Apenas queda la lluvia

NOTA FINAL del autor y agradecimientos

Sapukái (del guaraní) significa «le quema el sonido en los ojos», porque era un canto pronunciado en voz muy alta, con el que se adoraba a Dios y se le pedía que no finalizara el mundo en los días de eclipse.

POCHO ROCH, músico e historiador correntino, en la revista El Federal

¿Quiénes eran exactamente estos hombres y mujeres? ¿Qué objetivos perseguían? ¿Eran acaso «gente desorbitada», dispuesta al «todo o nada»? ¿Qué otro camino les quedaba acaso?

¿Habían lanzado una insurrección general con carácter revolucionario?

¿Eran «bandoleros», «insurrectos» o «víctimas»?

¿«Revolucionarios», «redentores», «perseguidos»… o todo al mismo tiempo?

ALEJANDRO JASINSKI, Revuelta obrera y masacre en La Forestal

DOS PASAJES DE IDA A SANTA ANA

Lo manda a llamar el intendente del pueblo. A él solo, a Sapukái. El intendente gordo anda con una camisa blanca y un sombrero. Huele a tabaco y a colonia. Se llama Roco, pero todos lo llaman Señor Intendente.

A Sapukái no le gusta que lo manden a llamar. Voy si quiero, se dice a sí mismo. Mira al suelo.

Es temprano, pero ya las chicharras zumban. Por arriba de los cañaverales se asoma un sol desparramado.

Al Señor Intendente no le gusta esperar. Da vueltas de un lado a otro de la galería que anticipa su casa. Se pone y se quita el sombrero. Se suena los nudillos. Escupe en una maceta antes de dirigirse al chico.

Me mandó tu papá para que te hable.

No lo mira. Enciende un cigarrillo. Tira el humo al cielo. Con una uña larga se saca algo de entre los dientes. Continúa.

Dice que te diga lo que sé y lo que sé es cortito: acá te vas a cagar de hambre, igual que tu papá. Así que lo que vas a hacer es irte. Ya está hablado y ya tenés edad para arreglarte solo. Tu papá no me supo decir tu edad, pero te veo grandote. Ya sos un hombre, ¿entendés? Un hombre. Así que voy a hacer el esfuerzo y te voy a pagar el billete de tren. Porque le debo una a tu viejo. Es una deuda grande y llegó el momento de pagarle. ¿Me seguís? Te vas a bajar allá, en Santa Ana, y vas a ir a ver a una persona. Esa persona se llama Montiel, Cándido Montiel. No te olvides de ese nombre. Ya está avisado de que vas para allá. Cándido Montiel.

Te vas a cagar de hambre, dice. Como si Sapukái le tuviera miedo al hambre. Lo único que él conoce, a sus doce años, es el hambre y a su papá, que anda dando vueltas alrededor de él y de sus hermanos, siempre con una botella. El rancho es un barco adentro de un remolino con un borracho adentro.

¿Hambre?, pregunta, y escupe el pasto largo que lleva apretado entre los dientes. ¿Hambre?, repite en voz alta para que el intendente lo oiga, aunque no quiera. Pronuncia igual que quien no ha escuchado jamás esa palabra, como quien descubre la palabra más asombrosa del mundo y la más repugnante. Se le escapa una risita con la mitad de la boca. Hay cosas de las que mejor reírse, que para llorar está la vida entera. Hambre, dice, murmura, se ríe. Cierra y abre los puños, golpea con la imaginación.

Desde hace mucho, en su casa se vive de lo que él caza, pesca o roba. Lo de robar es un decir: no hay robo si no hay nadie a quien robar, porque en la zona son todos pobres y, para colmo, pocos. Una vez por año llegan los Beltrán Casariego, allá, a la ribera, esos sí que tienen. Pero robar una vez por año no es robar. Al único al que se le puede robar seguido es al intendente y a su madre, pero su padre siempre le recuerda que el intendente le debe una y que eso los salvará. Si le roba al intendente, esa recompensa nunca llegará.

Al gordo, no, Sapu. Haceme caso, al gordo, no.

Lo que caza y pesca es siempre lo mismo. Poco después de aprender a caminar, aprendió a encarnar las lombrices en un alambre, echar el hilo y esperar a que pique algo. Si pica, habrá algo que comer, si no… A veces, hay que caminar hasta el monte, aunque haya que cruzar un estero del que pueda saltar un caimán yacaré o una boa curiyú. Siempre es bueno cruzar con un palo y, si alguien presta, un machete de los de cortar maleza y caña. Se lo prestan. A él lo quiere todo el mundo porque cuando vuelve, si hay, reparte. Entonces, allá va. No avivando el agua. Moviéndose con gusto, pero sin euforia. Hay que hacerse al paisaje, lento, imprevisible, traicionero. Hay que dejar que todas las novedades sean el canto de un chimango ensuciando el cielo o un mugido lejano. Si viene una nube de mosquitos, taparse con lo que se pueda, ahuyentarlos con lo que se pueda, pero acordándose de que toda agitación puede convertirlo en una presa. No hay que andar diciéndole a los que te quieren merendar que uno anda por ahí, ni andar haciéndose el héroe con gritos ni alegrías. Eso es para los extranjeros y para Florencio, el hijo mayor de los Recabarren. Pobrecito, les nació con un cerebro del tamaño de una lombriz. Chilla del ansia cuando lo llevan al monte.

Al monte se va en caso de que ya la barriga no tenga más que vacío y rasque desde adentro, haga esas cosquillas feas. Se camina, en silencio, con el palo y con miedo. El miedo ayuda a estar atento. Si se quiere continuar, uno está atento a todo: dónde está el compañero, a qué se debe el movimiento de un pasto, a lo que se huele, a lo que se toca, a los sabores que la humedad deja en la boca. Y se avanza, se avanza despacito. Si se llega vivo al monte, se pueden encontrar unas moreras, algún ciruelo picado por los pájaros y paltas. O se puede intentar meterle una flecha a algún carpincho, darle en la cabeza con una boleadora a una nutria, encontrarse con un oso hormiguero, mirar para arriba para acabar con el canto de un guacamayo rojo. Adentro del monte hay que ser un animal como ellos, los animales. Y matar todo lo que se pueda, matar sin cansarse. El que se cansa pierde, porque hace falta energía para volver por el camino de vuelta, que es largo y necesita de la misma atención que el de ida.

A su amigo Lito se le da bien lo de matar, tiene ojo y tiene hambre. Da gusto mirarle la cara a Lito cuando mata. Se le enciende un sol en los ojos cuando se da cuenta de que, por fin, algo cayó en sus manos.

Pero eso no es comer, ni vivir, eso es pasar necesidad y durar. Mejor ni hablar si uno se vuelve con las manos vacías. Mejor ni hablar del silencio que se hace cuando a uno lo ven llegar sin nada. Los ojos secos de esos nenes, esas bocas que ya no sirven para reírse. La casa en silencio, nada de nada en la mesa, irse rápido a dormir para llorar cada uno en su catrera, carajo. Y no salir a caminar porque se corre otro peligro, peor que el del monte: cruzarse con el aroma de una casa vecina, en la que en esa noche se cena. Y oler comida no es comer. Comer es otra cosa. Comer es elegir la comida que uno quiere cada día, la ración que uno quiere, poder repetir. Hambre es tener a la presa en las manos y no poder esperar a cocinarla porque la desesperación le hace a uno meterle los dientes, arrancarle la piel a dentelladas, como un yaguareté cuando logra morder un coatí o una corzuela. Con lo rico que se come cocinado, a fuego lento, con cubiertos limpios, un vaso de vidrio y una servilleta para limpiarse la boca. Comer es hundir un tenedor en un pedazo de carne para ver salir el jugo. Disfrutarlo con la saliva que se hace en la boca, con pausa, con elegancia. Acostumbrarse a la obscenidad de dejar un pedazo en el plato sin tocar, ahí, indiferente. Y si se tiene mucho en la billetera, meterse a un lugar donde uno elige y una persona disfrazada le sirve a uno la comida. Eso sí, se tiene que pagar muchísimo. Se llama restorán ese lugar de gente disfrazada. A ellos se lo contaron y los que lo cuentan dicen que es una experiencia maravillosa.

Comer es una costumbre de los que no tienen hambre, a esos los llaman comensales.

A los otros los llaman pobres y no comen, devoran.

Detrás del intendente gordo sale su mamá. Es la mamá de Matusalén. Dicen que tiene más de cien. Sapukái le calcula doscientos. Lleva dos bastones y va con los ojos casi cerrados.

Pagale todo, Roco. Pagale al Sapukái todo. Es el hijo de Domingo, Roco. Acordate que al Domingo le debés la vida, Roquito, nunca te lo olvides. Todo lo que necesite. Todo todito. Mandáselo a Montiel, que él tiene trato con los ingleses. Mandáselo, hijo. Al Cándido Montiel, que no va a fallar.

Vaya adentro, mamá. Ya le dije que sí. Quédese tranquila, siga con lo suyo. Yo sé lo que tengo que hacer.

La vieja sabe que el papá de Sapukái sacó de un tanque australiano a un Roco que se ahogaba. Si se hubiera ahogado no hubiera llegado a intendente. El papá de Sapukái tendría cuatro o cinco años y le bastó para salvar a Roco, que era un bebé. Se lo llevó en brazos a la mujer que lo andaba buscando por todas partes y no lo encontraba. Mientras lo buscaba, se acordaba de la Pituca Pellegrini, quien salió a buscar a una de sus criaturas, que no tendría más de dos años. Se la encontró despedazada debajo de un yaguareté de ojos verdes. En otros lugares lo llaman puma, y en otros, jaguar. Es una belleza mala, el yaguareté, y en guaraní significa «la verdadera fiera». Mejor ni nombrarlo porque aparece.

La madre de Roquito besó a su bebé un rato largo, lo besó como si le inflara los pulmones de aire porque el empapado se quedó echado en sus brazos, casi sin moverse, como si no fuera a volver. Ella dice que desde ese día, de tanto llanto, los ojos se le fueron cerrando y ahora le quedaron así, apenas una línea en cada lado. Se lo cuenta a todos los que puedan pasar por ese caserío, no perdona a nadie. Los ojos verdes de la fiera se le suelen aparecer en pesadillas. Nunca los vio en la realidad, pero en las pesadillas vuelven a estar encima del nene de la Pituca Pellegrini. Ella grita al yaguareté, le escupe, le dice que se vuelva al monte, carajo.

Lo cierto es que al ver que su bebé volvía a tener calor en el cuerpo y se le prendía a la teta, la madre de Roco se juró, entre lágrimas, por su propia vida y por la de su hijo, que a ese nene salvador nunca jamás le faltaría nada. Ni al nene ni a los hijos que ese nene tuviera.

El salvador, convertido en el padre de Sapukái, recibe año a año, de manos de la agradecida, un cordero para Navidad y una damajuana de cinco litros de vino. Y si los nenes del nene pasan por su casa pidiendo, ella les da algo, lo que tuviera ese día. Pero lo de fin de año es una ceremonia, no se le olvida nunca. Sapukái se junta con sus hermanos, todos en cuclillas en la puerta del rancho, para ver cómo la madre del intendente le acaricia la cara a su papá, el salvador. La escena puntual de cada Navidad. Será siempre el nene mojado, casi ahogado, con su bebé en brazos. Después, el salvador se va al fondo de la casa, atrás del eucaliptus, y se toma los cinco litros de vino. Ya borracho, no pudiendo cortarle el pescuezo al cordero, le tiene que dejar esa tarea a la mamá de Sapukái. Se la dejaba, hasta que la mujer murió.

Y cuando llegues allá, Montiel te va a llevar a la fábrica de los ingleses, dice el intendente. Allá te van a dar trabajo y, con suerte, también una casa. Eso dicen. Montiel te va a explicar mejor. Al Montiel le gusta hablar que da gusto, así que no te van a quedar dudas de cómo tenés que hacer para ganarte la vida. Además, vos vas a entender todo enseguida porque acá, todos dicen que sos el más inteligente, que te das maña para todo. ¿Será verdad, che? El hombre se agacha para mirarlo mejor y se ríe. ¿Será verdad que sos el más inteligente del pueblo? ¿Serás más inteligente que yo? No creo, no creo. Dice, muerde el cigarro, lo mastica, escupe una cosa marrón al suelo. Se vuelve a reír con una risotada con la que mueve la panza.

Sapukái está a punto de irse, de dejar que el otro siga hablando solo. Antes de que se decida, el gordo remata.

Ahora en serio, oíme bien: si te conseguís una esposa y laburás bien, con el tiempo te ascienden, ganás bien y te dan una casa. ¿Qué más querés? Bueno, está todo dicho, es una oportunidad brillante. ¡Imaginate: una casa para vos solito, como un hombre!

¿Quién le dijo a ese que él quiere una casa?

¿Quién le dijo que quiere estar solito?

¿Quién le dijo que quiere ser un hombre?

¿Sabrá el intendente, el amigo gordo de su padre, que no solo dicen que es el más inteligente y el que más maña se da, sino que además es el más generoso?

Que pregunte cómo reparte cuando viene de haber cazado bien, de haber pescado bien, cómo las familias salen de las casas para verlo pasar igual que si saludaran al más valiente, al más querido, a la esperanza que nunca se pierde. ¿Sabrá que Sapukái hay uno solo y que si se quedara sería el intendente del pueblo y que, si por la zona de los esteros y las palmeras y el río largo lo conocieran aún mejor, lo elegirían gobernador de la provincia entera? ¿Hará falta que se diga que en cualquier terreno ese chico lo haría mejor que ese cerdo de camisa blanca y cigarro en la boca? ¿Habrá que explicar que no es devolver un favor lo de los billetes, sino quitarse de encima a quien le ganaría con facilidad cualquier elección?

¿Sabrá ese el motivo por el que me llaman Sapukái?

Dicen que al nacer no lloraba, gritaba, y sus gritos se parecían al de un sapukái, el sapukái que gritaban los indios en los días de eclipse. Dicen que se escuchó también en la luna y en el sol, según le dijo su mamá.

Él nació un día de eclipse. Su mamá se lo contó antes de irse al otro mundo, justo antes de traer a su hermano más chiquito. La mujer le explicó que un eclipse es un momento muy malo del universo, cuando las estrellas y los planetas se vuelven locos y se tapan la cara unos a otros y se escupen fuego y se dicen maldiciones en el idioma de las galaxias y de esas cosas del cielo. Entonces, en esos días, un sonido venido de todas partes se empieza a oír. Es el lamento de las madres, de todas las madres de todos los mundos que lloran o gritan o piden a Dios que, pase lo que pase, aunque los planetas se peleen y estallen, sus hijos se salven. Sapukái quiere decir Diosito de mi vida y de mi corazón mantené a mi hijo fuera de todo peligro, cuidalo de los truenos y los rayos y los eclipses, no lo abandones, abrazalo, buscale cobijo, mostrale los caminos para que llegue a un escondite donde nadie lo vea, donde no lo agarren los yaguaretés y la Luz Mala no lo encuentre, no le enfoque los ojos, dejá que mi hijo corra más rápido que los animales y que vea en la oscuridad, dejá que se salve, dejá que crezca, dejá que se haga un hombre para que sea bueno y fuerte. Pero si el nene nace un día de eclipse y grita, grita como pidiendo auxilio, él mismo es un sapukái y hay que ponerle de nombre así, Sapukái. Y si no grita, también, porque nació en eclipse. De todos modos, él recuerda que su madre le dijo que él gritó, gritó como se esperaba y aún más fuerte, un grito que nunca se había escuchado en el pueblo, y que su grito llegó hasta la luna y hasta el sol. Y lo más probable es que su grito se uniera al sapukái de todas las madres de todos los hijos del universo.

Por todo esto, Sapukái no comprende por qué él o sus hermanos pasan hambre o frío o calor o por qué debe andar parándole el carro a su padre, u otras cosas malas que lo hacen ponerse triste. Si él es tan especial y su nombre es el del grito más terrible de la Tierra, el grito que salva y lo hace fuerte como un quebracho y un yaguareté juntos, por qué mierda tiene una vida miserable. A veces, lo piensa subido a un árbol, con las piernas colgando, alejándose de la posibilidad de matar a alguien de la rabia, de la impotencia de ser pobre y de tener hambre y de no poder escaparse de tanta injusticia, carajo.

Allá arriba, alto entre las ramas, mira pasar a los vecinos, a los perros, se pone a tallar su nombre con todas las letras que Lito le hace practicar. Tira una piedra lejana. Mierda, dice, allá arriba. Mierda, repite la palabra que es mala palabra. Y cada vez que dice «mierda» es para olvidarse de que está llorando.

Al final, quiera o no, se tiene que bajar del árbol porque tiene que ver por dónde andan los hermanos, a escucharlo leer a Lito para seguir aprendiendo, esas cosas que calman la desolación. Quién sabe, quizás en algún momento lleguen los días heroicos, los días sin angustias, los días para ponerse ropa nueva porque se va a conocer por fin un restorán de esos, al que sentará en una mesa larga a todos los hermanitos, uno al lado del otro, y que los atiendan los disfrazados. Serán los días para gritar sapukáis de alegrías, que de esos también tiene que haber. Y lo hermosos que serán, lo hermosísimos que serán esos días.

El Señor Intendente se rasca la entrepierna. Se deja la mano pesada allí, para pensar o para sentirse. Con la otra se tapa la luz del sol. De allá lejos llega un viento de los que no abundan por el litoral, uno que llega para tocar las flautas de los cañaverales y para asordinar la cantinela de las chicharras.

Esa gente se aprende los nombres si necesita los votos, pero él no vota todavía. Debe haberse aprendido su nombre por error, a menos que sea verdad eso de su fama de peligroso o demasiado inteligente o de quién sabe qué cosa más subversiva. A todos los llama: ¡Ey, vos! Y ellos van. A él no le gusta que lo llamen o lo manden llamar. Pero ese día, cuando el gordo le dice Sapukái con todas las letras, a él le entra la sensación de que por fin alguien se dio cuenta de que existe, de repente.

Ahora que el mandamás dice que existo, me echa.

Qué gracioso, el gordo, se dice.

La vieja descorre la cortinita y mira por la ventana. Mira al nene, le sonríe con todas las arrugas. Es la sonrisa de la que pide perdón por el hijo que le creció. No quiere perderse la escena esperada, la de un gesto de bondad de su Roco.

Hacete un bolso y venite a las tres. Una carreta te va a llevar hasta el tren. Tenés que ser puntual, ¿me escuchaste?

Respira pesado, se cansa del encargo que le prometió a su salvador. Ayudar a los pobres cansa tanto. El mal aliento se le mezcla con el olor de la colonia.

Un bolso. No tengo bolso ni nada que poner adentro.

El chico tiene ganas de decirle que él no se puede ir porque tiene hermanos chiquitos que su papá, el borracho, dejará morir o venderá o ahogará en el río en una madrugada de esas en las que habla con las piedras y flamea en el aire su botella como si fuera una bandera, su bandera. Tiene ganas de explicarle que su viejo se está sacando de encima al único que puede hacerle frente. De todos modos, al gordo qué carajos le va a importar lo que pueda explicarle.

Tu papá te está salvando, querido. Que tome no quiere decir que no sea un buen tipo y que no te quiera y todas esas cosas. Yo también tomo y mirame, soy bueno. ¿Soy bueno o no soy bueno?

El Señor Intendente se ríe mostrando unos huecos negros en la dentadura. Desde adentro de la tela blanca empiezan a agrandarse lamparones de sudor. Se quita el sombrero para rascarse la frente. Espera la respuesta. Se ríe.

Sapukái se sacude una hormiga que le camina por uno de los pies desnudos. La ve escapar. Tapa la hormiga con polvo. Hace silencio.

El gordo tendrá que dispararle con una escopeta si quiere que le conteste. Tendrá que dispararle al medio del pecho.

Los hombres tomamos una copa de vez en cuando. A los hombres de verdad, tomar nos ayuda a pensar. Tu papá toma porque a veces necesita pensar. Pensar, ¿entendés? Los que piensan que piensan, no piensan, dice.

El gordo se señala la frente con un índice.

Si no viene Lito, yo no voy, responde el chico.

Las manos detrás, el pecho inflado.

El intendente larga una risotada. Se mueve la tierra. Los agujeros de la dentadura echan más sombra a sus sombras. La carne suelta de la panza hace temblar al paisaje. Sigue fumando, se piensa la respuesta. Las fosas nasales se le recalientan en cada bufido.

Se pone la mano en la entrepierna para pensar. Se la deja ahí un rato. Achina los ojos de cara a las chispas de luz que florecen tras los cañaverales.

Me parecía raro que no lo mencionaras. Tu papá me lo dijo, así como vos me lo dijiste, igualito. Me dijo que no te ibas a mover sin tu compinche. Son jodidos, me dijo. Se cuidan como madre e hijo, me dijo.

La vieja golpea el vidrio. Le exige algo al hijo. Se queja con palabras que no oyen más que los muebles de la casa. La figura de su enojo baila detrás del vidrio, que vuelve a golpear con dos zarpas de niña viejísima. La concentración que le pone a la escena del otro lado de su ventana la arruga más, la acordeona.

¡Ey! ¡Basta, mamá!

Le hace así con la mano para que pare.

La mujer no se rinde. Se pasa un puño por la boca y por un bigote suave que le baja por los labios. Pone una palma entera en el vidrio, mira al nene con una mueca de madre cósmica y de abuela de pueblo, le dice sin decirle:

Esperá, esperá que Roco lo arregla, que él sabe que tiene que arreglarlo. No te vamos a fallar, hermoso.

Ta bien. Hago el favor completo. Igual, allá están necesitando gente, los ingleses. No sé para qué les van a servir, pero mejor que sirvan para algo y me hagan quedar bien. Pero no pidas más, que lo mío no es la generosidad, justamente. Traelo a tu amigo también.

El grito de un pájaro lejano hace la pausa.

El hombre espanta al chico con dos dedos al aire.

La señora desaparece tras la cortina, que se queda bailando.

Ya se va yendo. Aunque mueve los pies descalzos sobre la tierra, sobre el pasto, parece que nada se mueve, que solo hay un silencio y que todo se ha quedado quieto bajo el sol. Es la tristeza que frena al mundo. El mundo de los descalzos. Es la angustia de su corazón que ese día deja de latir porque se va a ir, y cuando uno se va por primera vez de la tierra que a uno lo vio nacer, la tierra santa o asesina, la tierra de las oportunidades o la de todos los fracasos, ese día todo se termina y uno se muere.

Cuando Lito lo ve llegar, lo sabe. Él sabe cosas porque es brujo o sabe leer las letras o algo. No lo sabe exactamente, no sabe que los dos se van a ir del pueblo en una carreta pagada por el intendente, que van a subirlos a un tren que tarda horas o días, que van a bajarse en otro pueblo o en otro país que se llama Santa Ana y que allí hay unos ingleses que dan trabajo a la gente en una fábrica. No lo sabe exactamente así. Él lo llama presentimiento.

Tus hermanos van a estar bien, Sapu. Lito habla con sus manos en los hombros de su amigo. Yo le voy a decir a mi mamá que los vaya a ver todos los días, que les lleve agua bendita, que le hable a tu papá, que no los deje acercarse al río ni que vayan para el lado de los esteros. Lo que sea necesario, hermano, sabes que nos tenemos que ir. Y cuando hagamos algo de guita, los venimos a ver con regalos. Si no nos vamos, jamás en la vida les vas a poder traer regalos. ¿Te imaginás cómo te van a recibir cuando te vean volver, rico y lleno de regalos?

Sapukái le pide con la mirada que el futuro sea así. Que le jure que será así.

Lito se despide con abrazos de su madre y su hermana. A la madre le besa la frente y le murmura algo de amor eterno y de gratitud. Ella llora, pero dice que sí, que hace bien, que un día hay que volar. A la hermana le besa la trenza y la abraza y le hace jurar que con Antonio no, ni con el tanito Fortunato que no se lava nunca las orejas ni las uñas y, muchísimo menos, con ninguno de los Riestra, ateos y, peor, tacaños, tan tacaños que no prestan ni la atención. Pero con el hijo de la formoseña puede ser, pero con calma, con tiempo, que todo lo ve nuestro Señor desde arriba. Y que no se ponga a tener un hijo tras otro, que para eso están los conejos y los perros. Y que rece, que se comporte como una señorita como le dice su madre.

Cuando lo oye hablar, Sapukái se pregunta cómo sabe tanto con solo doce años. Lito es brujo o algo que él todavía no sabe, será eso del presentimiento. Aunque la verdad es que todo lo saca de ese libro que envuelve en una hoja de parra. Lito lo llama Bibla. Lo escribió Dios en persona.

Estoy nervioso, pero sé que el de arriba nos va a ayudar, vas a ver. Y nos va a perdonar las malas palabras y las cosas que anduvimos haciendo por acá. Vamos, vamos saliendo, que si empezamos a pensarlo no nos vamos más. Vamos, Sapu.

Lito habla tapándose unas lágrimas secas por el sol y volviéndose a arreglar la raya al costado. Después tira besos a lo lejos. Su mamá y su hermana se abrazan y se van haciendo chiquitas. Lito tiene en la cara el gesto de cuando caza una nutria y sabe que ese día va a comer.

Unas cuadras más allá, el padre de Sapukái espera en la puerta del rancho. Una mano para la botella, otra para sacarse de encima un hijo que se le quiere trepar y con la que se quiere rascar. Todo el día se está rascando, el alcohol le debe picar en todo el cuerpo. Tiene dos ratas negras por manos, dos que le recorren el esqueleto y lo rascan, lo muerden, lo dejan estirado en la tierra, lo matan.

Buen día, don Domingo.

Le dice Lito, arreglándose la raya al costado y dominando la Bibla bajo un brazo.

El hombre está medio dormido o se hace el dormido. Está sentado junto a la puerta. Siempre parece a punto de despertarse o haciéndose el que se va a despertar. Hay gente que vive cada día en la frontera del sueño y la vigilia, y muere sin enterarse de si vivieron despiertos o dormidos.

Qué hacé, chango. Yo sabía que no se iba a ir sin vos. Ya se lo había dicho al intendente. Mejor. Juntos. A laburar.

Lito asiente, sonríe con respeto, está a punto de agradecerle, pero sabe que cualquier palabra de obediencia para con don Domingo le acarreará un reproche de su amigo.

Sapukái entra a la casa, rápido, eléctrico, abrumado por todas las dudas del mundo. Se agarra la otra remera, el otro pantaloncito. Se lava la cara con el agua de la palangana. Uno de los hermanos le agarra una rodilla, moquea. Él se ríe cuando el otro le ríe con unos dientes chiquitos.

Sapukái llora adentro de la palangana.

Le duele el pecho, se le parte algo que quiere dejar en esa casa, dejarlo roto y solo irse con lo que le quede sano. Abraza a uno, dos, tres hermanos. Se va a ir dejándoles la estela de un hermano roto, un hermano muerto. Porque cuando se vaya morirá y solo ellos se quedarán vivos con el borracho que les ha tocado, borracho sentado en la puerta de la casa, centinela del alcohol y de la nada, el balbuceante, el maldito.

No dice ni un chau. No puede.

Suspira: se nos va el tren.

El viejo no reacciona.

La cabeza le rebota contra el pecho.

Se rasca.

Sapukái se le acerca para mirarlo por última vez. Los hermanos hacen un corro. Sospechan que lo matará justo antes de irse. Pero no, prefiere agacharse frente a él y quitarle las alpargatas.

Yo las voy a necesitar más que vos. Ya que nunca tuve unas, las voy a tener ahora, le dice. No importa que me queden grandes, voy a crecer.

El padre alcanza a mirarlo y a pegarle en la espalda con la botella. Sapukái se ríe mientras llora. El borracho se cae del banquito. Lito quiere ayudarlo, pero su amigo lo detiene con los ojos, con una mano abierta en el aire. Hay que abandonar la escena con urgencia. A veces, hay que dejar todo como está y mandarse a mudar. Fugarse como si uno fuese un ladrón. Correr rápido sin dar vuelta la cabeza.

Se mete las alpargatas entre la ropa. Toca una a una la cabeza de sus hermanos. El padre se revuelca en el polvo. Le cae un líquido de la boca.

Sapukái sale del brazo de su amigo.

Al caminar, mientras se va alejando, rumia que le deberían salir raíces, plantarse allí como un árbol, que sus hermanos lo treparan mientras ven cómo el tirano se va muriendo en la puerta del rancho, ahogado por su propia miseria del vivir, de existir como un harapo rodando en el suelo, una hierba mala que nadie ha tenido el coraje de cortar. Un árbol alto y gordo que nadie pueda arrancar de ahí, ni las palas juntas del pueblo, ni las inundaciones, ni los vientos, ni una manada de animales gigantes, ni los eclipses, ni los sapukáis que llegan como un rayo hasta la luna. Él, convertido en árbol, con las ramas abiertas cargadas de frutas dulces, unas que vuelvan a crecer apenas arrancadas, y que maten el hambre para siempre.

Mi tirano está seguro de que me salva, igual que el intendente.

El padre ve desde el suelo cómo su hijo se aprieta sus alpargatas robadas.

Muerto, se va.

Camina cayéndose.

El dolor y la rabia lo suspenden en el aire, lo impulsan, lo sacan de la escena del calor insoportable, de las chicharras.

Se va orinando sobre el camino. Lito le da la mano. Va orinando el camino de polvo que lo ha visto crecer y ahora lo expulsa. Los dos, tomados de la mano, son un solo latido, un solo lamento, un rastrojo sobrevolando el desierto.

Un caballo negro espera para mover la carreta en la puerta del intendente. Sentado en la parte alta, un hombre de lentes oscuros sostiene las riendas con una mano. Un cigarrillo le sale de la cara.

El intendente mira su reloj de pulsera dos o tres veces desde que los atisba en el horizonte. Apenas llegan, sin saludarlos ni mirarlos a los ojos, les pone un fajo de billetes atados con un hilo.

Con esto les alcanza, le dice. Dos pasajes de ida a Santa Ana. Solo ida, Sapukái. Los dos saben leer, me dijo tu papá. Eso sí: que no te engañen porque yo no pago más. Lean bien cuando les den los pasajes. Que diga San-ta-A-na. Vayan, que se les va a hacer tarde y yo tengo que hacer.

Los dos le miran la camisa blanca y el sombrero. El ángulo de la sombra le parte la cara en dos. El sombrero es de tela buena y tiene una cinta roja que le da vuelta a toda la copa. El intendente es hermoso en su desproporción y su cabeza es rica, redonda como una pelota. No saben a ciencia cierta si volverán a tener el privilegio de relacionarse con alguien tan rico como un intendente. Sapukái piensa que a él le gustaría ser una persona que gobierne, que mande, que ordene. Un líder. No para tener dinero, pero sí para tener esa sensación, esa que todavía no sabe describir y que se llama Poder.

No sean vagos, trabajen y háganse hombres. Si se hacen ricos vuelven al pueblo y hacen inversiones acá. No se deben olvidar nunca que, por más humilde que sea, este es el pueblo de los dos, el pueblo en el que nacieron, el pueblo en el que crecieron y se educaron, y el pueblo que los alimentó.

A vos sí que te alimentó, gordo chancho, se calla la idea Sapukái.

Es de bien nacido ser agradecido, muchachos… Me escucharon, ¿no?

Los dos asienten desde arriba de la carreta.

Después mueve una mano floja para que se larguen de una buena vez. Un minuto antes de que el hombre de lentes oscuros dé un latigazo de salida, Lito no se quiere quedar con la duda.

Una sola pregunta antes de irnos… ¿Cuánto tendremos que laburar para comprarnos un sombrero como esos que tiene usted, con esa cinta roja tan linda?

El intendente larga una risotada que asusta al caballo.

La carreta sale impulsada como un trueno.

El cigarro se cae de la cara del hombre y los brazos se le estiran arrastrados por las riendas.

A lo lejos, se ve el bastón en alto de la madre de Matusalén, que sale a despedirlos.

La nube de polvo de la carreta envuelve al caballo y el campo y los cañaverales, que les dicen adiós con sus maderas amarillas. En los oídos, la música caliente de las chicharras y el traqueteo de las ruedas. Las lágrimas hacen caminos en las caras polvorientas.

Aunque conocen lo que llaman «las afueras», se les hace que salen del pueblo por primera vez.

Por allá se ven las vacas de don Güemes, la yegüita nueva y más allá las garzas blancas y naranjas, los cuellos haciendo una ese flácida, mirándose las caras largas en el agua, obras exclusivas del Creador.

A esa hora del día, los techos altos de la casona de los Beltrán Casariego son amarillos por efecto de la arena y del sol. Sobre la ribera, los venidos de la capital suelen llegar en barco privado por el río para quedarse todo el verano. Es el tiempo en el que el viejo Suárez les enseña a los nenes ricos a que no se les caigan las cañas de las manos. Si hacen así, así y así, los surubíes y los dorados muerden y cagaron, ya los tenemos, enteritos. Después nos los manducamos a la parrilla, les cuenta el viejo, con unos ojos grandes, de mago o de diablo, que asustan a las criaturas.

Más de una vez, Lito tuvo que imponerle una medida a Sapukái: a los Beltrán Casariego solo les robarían una vez por verano. Estos no son robos, Lito, esto es justicia: un poco para ellos y un poco para nosotros, que no tenemos nada. Sapukái o el hambre siempre terminaban por convencer a Lito de que un robo por verano resultaba insuficiente.

La carreta avanza y deja a un lado San Baltazar, la capilla de los negros de los que siempre parece escaparse un candombe, aunque se esté en silencio. Al otro lado, tres gallinas desertoras de las hermanitas Sotelo, quienes saldrán a llamarlas a cada una por su nombre, esperando a que las tres regresen, ordenadas alfabéticamente. Adelante, la nada misma de los que se quedan sin pueblo, sin tierra conocida, los cuises cruzando el camino como despidiéndose a su manera, el calor que los aplasta, los suspende en el trote de los pedazos de barro que sueltan las espuelas y las ruedas, el calor que los expulsa, un sopor que los hace beber del pico, arriba de la carreta conducida por un hombre de lentes oscuros, un cochero fantasma bajo el sol, una pesadilla del exilio y del miedo.

Cuando llegan a la estación, pisan por primera vez un nuevo mundo: el mundo de los ingleses. Lo ignoran. Una estructura diseñada en Londres se ha convertido en estaciones de ferrocarril para el fin del mundo, postales que el paisaje aceptará como un regalo envenenado. Entre medio de pajonales, campos y esteros, todavía puede adivinarse el trazo del lápiz Faber del arquitecto británico que un día bosquejó esa fantasía. Colonizar, primero, con la precisión funcional de la arquitectura: techos de tejas rojas, ladrillos a la vista, galerías abiertas con columnas de hierro torneadas, carteles de letras blancas sobre fondos negros con el nombre de la estación, vigas cuadradas de quebracho cruzando el techo.

Sapukái y Lito caminan hacia una ventanilla en la que un hombre les pide que repitan tres veces adónde se dirigen. No les queda claro si es sordo o es tonto o les toma examen para ver si, de verdad, conocen el destino de su viaje. Los pasajes se les pegan a las manos sudorosas. Se juran que, durante el camino, llegarán a repetir cien veces el nombre. Así será imposible olvidarlo. Quizás estén arriba de ese tren durante días o semanas y las paradas resulten cientos o miles, y es importante saber en cuál de ellas hay que bajar.

Santa Ana Santa Ana Santa Ana.

Santa Ana Santa Ana Santa Ana.

Santa Ana Santa Ana Santa Ana.

Cuando el guarda se baja del tren al andén para picar los pasajes de los que van a subir, los mira de arriba abajo. Trabaja de eso, de mirar de arriba abajo. Tiene unas cejas selváticas y desparejas compradas en una tienda de disfraces. Las levanta en cada gesto con el objetivo manifiesto de asustar, pero también para examinar mejor a los viajeros. Se diría que, sin esas cejas, perdería autoridad. El guarda se arranca el silbato de la boca y les mira los pies. Ahí se queda unos segundos. Se peina los pelos de una ceja.

No se puede viajar con los pies descalzos, señores. Lo deja bien clarito el reglamento. Clarito, clarito. Lo dice sin parpadear.

Nosotros tenemos los billetes. Los acabamos de comprar. Nos manda el intendente.

Mientras los escucha, sin mirarlos y sin querer escucharlos, va picando los pasajes de otras personas. A los otros los ayuda a subirse alargándoles manos, contestándoles a los buenos días, sonriéndoles. De repente, se aleja. Es un hombre que sabe hacer su trabajo y no quiere problemas. Es un hombre que no quiere problemas y pica muy bien los pasajes.

Vuelve. Sabe que habrá que terminar el asunto para que el tren salga de nuevo.

Se lo repito, si quieren. Se lo digo más despacio o se lo deletreo: no se puede viajar con los pies descalzos. Por más billetes que tengan y por más que los mande el intendente o el rey de España o el papa de Roma. ¿Ha quedado claro, caballeros?

El caballeros queda sonando en el andén. Un hombre sonríe porque le parece muy buen chiste eso de llamar a dos nenes «caballeros», a dos nenes pobres y descalzos, aunque uno lleve una muy respetable raya al costado.

Sapukái lo mira a Lito. Lito entrecruza las manos y mete la cabeza adentro de la remera. Reza. Se pelea con Dios. Ya está volviendo al pueblo sin volver.

Nos vamos a quedar abajo.

Si nos quedamos, ya no hay otro tren.

Sapukái empieza a sudar por todos los poros.

No habrá nadie, nunca jamás, que les pague un pasaje de tren para salir del pueblo.

Cuando quieren buscar ayuda dando vueltas para un lado y otro, ven cómo se aleja la carreta tirada por el caballo. Hasta les parece que el carretero se quita los lentes negros, se da vuelta y se ríe para adentro con dos ojos enteramente blancos, y que se cuelga otro cigarrillo de la cara, otro más, y se va festejando ese fiasco, esa comedia de enanos, con dos cigarrillos que le salen de la boca como cuernos. Apenas se aleje, se caerá al suelo de las carcajadas.

Qué risa esos dos changuitos muertos de hambre. Qué risa que hayan perdido la oportunidad de sus vidas.

Algo hay que hacer. Algo urgente porque el guarda pica pasajes, los mira y asiente con la diplomacia de los que han ganado y espera de los perdedores solo asentimiento.

Toca el silbato con rabia.

El pitido es una provocación y un sapukái.

Suena hasta la luna y hasta el sol.

El humo sube desde la máquina del tren, que, con lentitud y disimulo, empieza a moverse.

Sapukái saca un pasto largo de quién sabe dónde, lo muerde y piensa, piensa que piensa. Los dientes apretados. El sudor. El latido del corazón que se acelera con la aceleración del tren.

Ahora o nunca.

Sapukái recuerda que tiene el par de alpargatas que le robó a su papá. Pero Sapukái y Lito son dos y ninguno de los dos está dispuesto a viajar sin el otro.

De repente, ante la mirada vigilante del guarda, se pone la izquierda en su pie izquierdo y la derecha en el pie derecho de Lito.

Tenemos solo un pie descalzo cada uno y el reglamento dice «los pies descalzos». Pies descalzos no es pie descalzo.

Se le queda el silbato muerto en la boca. El reglamento lo dice bien clarito: pies descalzos. Claro, clarito.

Si no nos deja subir, el que incumple la ley es usted.

Así que, sin esperar respuesta, suben de un salto.

Al guarda no le queda paciencia para discutirles o quitarles las malditas alpargatas y tirárselas por la ventanilla. El tren sale con ellos arriba.

Lito se ríe. La locomotora ruge y Dios también. Y la Virgen y el Reino de los Cielos ya están enterados de que salen para allá, para lo de los ingleses. Igual no están tan muertos o igual se inventarán una vida adentro de la muerte nueva que comienzan a vivir.

A Sapukái le sale una sonrisa cuando ve por la ventanilla que los palos de luz recortan cuadros verdes y celestes, que nunca se subió a nada que no sea un caballo o una carreta. Le da vergüenza y le da esperanza que el tren nunca jamás los devuelva al punto de partida. Mucho tiempo después, aprenderá una palabra que querría saber usar en ese instante: valentía.

Antes de subirse a ese tren, nunca había pensado en vivir, sino en matar. Cómo matarlo a él, que mató a su madre a fuerza de partos, que los hizo pescar si querían comer antes casi de saber caminar, que robó para seguir chupando, que le salvó la vida a un nene que iba a ser intendente, pero no supo salvar a sus hijos de una existencia denigrante.

Había pensado en ahogarlo en el río, a su papá. Una vez vio a un mono ahogado, panza abajo. Se lo llevaba la corriente, entre cañas. Se le ocurrió algo así para él. Romper una botella y cortarle el cuello o las muñecas. Cavar un pozo y arrastrarlo junto a sus hermanos durante una madrugada de borrachera. En la oscuridad sería un muñecote blando, fácil de manipular. Lo de matar era un pensamiento que conocía, pero lo de vivir no lo había experimentado como idea. A sus seis o siete o nueve o diez años, no se había permitido la acción, sino solo la fantasía, la avaricia de su desaparición, la llegada de la libertad. Arriba del tren se da cuenta de que podría haberle clavado una flecha de las que sabe fabricar, bien puntiagudas, de las que solían pelar con Lito para matar cuises o para atravesar pescados en aguas limpias, como dicen que saben hacer los indios. Unos amigos suyos les habían enseñado a mojar la punta en la fruta roja envenenada, con la que una vez mataron una iguana.

Matar una iguana.

Matar un mono.

Matar un hombre.

El corazón de los hombres estaba del lado izquierdo, lo había aprendido. Por las noches se dejaba una mano en el lado izquierdo del pecho. Respiraba en la oscuridad y lo oía. Le preguntaba cosas a su corazón, le pedía aprobación para atacar. Él hubiera sabido apuntar al lado izquierdo del pecho del cerdo. Nadie se lo hubiera reprochado. Pero para matar hay que servir, no solo odiar. Lo debería haber matado a los diez años, cuando nació su último hermano y su madre se quedó en medio de aquel charco y la tuvieron que lavar un poco, envolverla en la sábana, tirarle unas flores recogidas en el campo. Cuando estaba ya adentro del pozo, la taparon con tierra y con arena, y tuvieron que escuchar que uno de los nenes pidiera una manta, porque mamá ahí abajo va a tener frío.

Mamá le sigue apareciendo en sueños y lo autoriza, con alegría y buen humor, a que ahogue al hijo de puta.

Usté se merece matarlo, mijo.

Él se merece morir, mijo.

Que lo ahogue con una fuerza que nunca tuvo. Que le rompa la cabeza con una piedra o con un tronco. Que lo rocíe con alcohol y que lo incendie una madrugada. Que le empape la cama con el alcohol de quemar con el que el viejo a veces se conforma. Sería un gusto ver al loco criminal hijo de puta quemándose desde afuera. Por el medio del pueblo, abriéndose paso con las manos, adentro de su propio humo. Y la gente sin salir de sus casas, escuchando los alaridos. Nadie saldrá a ver cómo se le disuelve el pelo y la barba, cómo el fuego le come los ojos. Nadie saldrá a escuchar de cerca los gritos de dolor y de auxilio y de odio y de miedo.

Hubiera preferido dejar a sus hermanos solos, comiendo tierra, comiendo gusanos, y no haberlos dejado al lado de la bestia.

El tren de ese día va para atrás y para adelante.

Para atrás y para adelante.

Como la suerte.

Como la vida.

Los asusta el traqueteo. No los asustó matar animales más grandes que ellos, robar y subirse a árboles tan altos que desde allí podían haber visto los picos más altos de los Andes, mojarse la cara con el agua llegada desde las cataratas del Iguazú… Pero el traqueteo del tren los tiene asustados. Lito no le suelta la mano a Sapukái. Desde detrás del vidrio de las ventanillas ven bosques y selvas, ríos, vacas, verdes y marrones, horizonte y el sol que reparte rayos para todos. No quieren abrir a pesar del calor porque les da la sensación de que todo se les va a venir para adentro, los campos sembrados, las vacas, los colores, los pájaros como flechas. La carreta del hombre de los lentes oscuros ya había sido veloz, pero lo del tren con sus ruidos les parece demasiado.

En el cielo no hay nadie, nada, hasta que empiezan a aparecer las chimeneas. Una por pueblo. En medio de la nada, unos árboles, unas casas, unas calles y unas personas y, en el medio, una caña flaca de ladrillos rojos. Se llaman chimeneas. Son enormes. Atrevidas. Terribles. Aunque cada una mide sesenta y cinco metros, no tienen fin. Si volviesen al pueblo y lo contaran, no se lo creerían. Nunca vieron algo más alto que un árbol alto. Pegados al vidrio caliente, adentro de la humedad del día, las miran y las remiran, dopados. Pasan los pueblos, cada uno con su estación, y en cada uno hay una de esas. Largan el mismo humo blanco y gris que la máquina del tren. Parecen ideadas para espantar algo muy malo o para atraer algo muy grande que no llegan a identificar. No pueden ni imaginarse cómo llegaron hasta allá arriba para construir una cosa así. ¿A quién se le habrá ocurrido mandar hasta allá arriba a un cristiano, si es que lo hicieron cristianos? Porque, en el cielo, ellos solo vieron a los pájaros y a las nubes y a los relámpagos que parten la noche de los campos. Desean con toda su alma que, si les toca un trabajo, no tenga nada que ver con esos monstruos.

En un solo día, en unas pocas horas, conocen más formas modernas que en toda la vida.

Si es idea de los ingleses, los ingleses deben ser tipos siniestros y brillantes.

Al final, les están regalando el país a los british. No podés negármelo, Miranda. Se lo estamos regalando todo, de a poquito, viejo.

Se lo dice un hombre a otro. Conversan a dos asientos de ellos. Nos les importa que los escuchen. Quieren tener razón en voz muy alta. Ignoran que no saben. Señalan puntos en el espacio para explicarse y levantan índices para mostrar el honor de su ideario. Llevan medallas doradas al cuello, calzoncillos planchados, tarjetas de visita. Son los dueños del grito y del silencio.

Pero estarás conmigo que peor que se lo queden los indios, Serrano. Esos no dudan. Dales un ratito y te roban, te matan, te queman todo y se van a tirar panza arriba hasta que les agarre hambre otra vez. ¿O no es así, querido?

No, por supuesto, ni que lo digas. Si yo no estoy comparando, no es mi intención.

Los hombres tienen cara de saber, narices de saber, bigotes de saber. Miran para arriba todo el tiempo, no sea cosa que los de atrás, que vienen con una alpargata cada uno, les roben las valijas negras, cuadradas, con hebillas doradas de cierre perfecto. Vaya a saber qué traen en las valijas. Lo más seguro que billetes. Es lo que esa gente suele traer en sus valijas. Fuman, se acomodan los sombreros negros, en el medio del pecho les tiemblan unas corbatas. De vez en cuando estiran en el aire unos relojes y se dicen la hora. Les gusta decir: un cuarto para las ocho, en vez de ocho menos cuarto. Les suena mejor y lo que suene mejor a ellos les importa.

Lito se le acerca a Sapukái y le susurra al oído: debe de ser algo muy importante eso de saber la hora. ¿Tanto lío porque sea una hora u otra? Te juego algo a que esos deben haber andado en automotor, el de las cuatro ruedas. Inclusive cada uno debe tener uno, un Ford, que son los negros y que los millonarios pueden tener. Los millonarios pueden tener hasta dos o tres por familia, si quieren.

Eso les recuerda el verano que los Beltrán Casariego trajeron su Ford a la casona de la ribera. Una máquina de cuatro ruedas con su brillo, con su música mecánica. Un diseño tan impresionante a la vista que su sola presencia fue divulgando secretos a voces: con eso también se podía navegar, quitándole apenas los neumáticos y poniéndolos por debajo del chasis, como flotadores. También con eso se podía volar. Lo de la navegación se aceptó, sin problemas. Lo del vuelo no llegó a consensuarse por el tema alas.

En un día de ese verano, los Beltrán Casariego pararon el coche en la puerta del almacén de ramos generales. Compraron pan, salamín, queso, un kilo de dulce de leche, dos botellas de caña, un Martín Fierro ilustrado, un polvo Neutrón para las cucarachas y se volvieron a ir. Salieron con una canasta de mimbre dorada que parecía un cofre de tesoros piratas. Durante el rato que estuvieron adentro, a los vecinos les dio tiempo de arracimarse frente al coche. Se quedaron mirándolo. Algunos se asomaron a las ventanillas. Había el silencio del que espera que una máquina hable. Un Ford negro. Un auténtico Ford negro en el pueblo y frente a ellos. Todos rezaron por una invitación. Aunque sea, subir a sus butacas detenidas, sin que avanzara un metro. Era preciso saber qué se sentía ahí adentro. Era urgente. Y poder acariciar el tapizado de cuero. Y decir que uno había viajado al futuro.

Hacía demasiados días que habían llegado a la casa de la ribera. Andaban de acá para allá con el coche. Y no habían invitado a nadie a que se subiera. A nadie nadie nadie. Y el coche pasaba. Su negrura enlutando los días de sol terrible del verano. Y las miradas iban y venían con el coche. El coche era una viuda lujuriosa, amarga, impenetrable. Andaban hasta de noche porque el automotor tiene luces propias que pueden iluminar un campo entero. ¿Qué les costaba invitar? No había derecho a dejarlos sin siquiera un gesto. ¿Qué carajo les costaba? Aunque sea, elegir a uno, a uno solo. Hacer un sorteo para un solo agraciado. Subirlo en representación de todos los otros. No, nada, nadie. Como si los otros no existieran. Pero ese día en la puerta del almacén de ramos generales, todos esperaban afuera con cierta esperanza. Quién sabe por qué, ese día más que ningún otro, se creyó que había llegado el momento en que los ricos tuvieran el buen gesto.

Cuando salieron del almacén, ni saludaron. El hombre se subió al coche y su mujer y sus nenes. Como siempre, como cada una de las veces que los Beltrán Casariego encendían el motor, pusieron la primera marcha. Y, como si no hubieran conocido la herida que trae el desprecio de los otros, avanzaron. El horizonte de la riqueza y las velocidades, hasta setenta kilómetros en carretera, los esperaban y ellos no querían hacerlos esperar. Y los de a pie, estacados al suelo, que se mueran.

Hasta los perros lloraron cuando el Ford negro se empezó a alejar del almacén.

A nadie de los que esperaban se le ocurrió gritar, ni quejarse. Todos bajaron la cabeza y optaron por volver a sus casas, un pie descalzo delante de otro pie descalzo, sobre las huellas de las ruedas neumáticas del inalcanzable cuatro ruedas.

Pero cuando ya parecía que el Ford se perdía en el horizonte, Sapukái agarró una piedra gorda y se la tiró. El cascote hizo una hermosa parábola en el aire hasta dar en el vidrio trasero. Lo rompió con un estallido. El coche se detuvo con un frenazo. Tras atravesar el vidrio, el cascote le había dado en la cara al nene del medio. Los Beltrán Casariego bajaron. El nene lloró abrazado a la madre con un ojo negro. La familia entera, con las puertas abiertas del coche, miraron hacia donde la gente. Vieron como todos habían salido espantados hacia los campos y las casas. Solo quedaba Sapukái, mirándolos. Fueron unos segundos en los que se mantuvo serio, con la cabeza alta y las manos en jarra sobre la cintura, casi sin parpadear. Nadie dijo nada. Se diría que no cruzaron palabras porque no hablaban el mismo idioma o porque el silencio era el idioma para una circunstancia como esa. Solo se miraron, con un llanto apagado de fondo.

Al final, Lito, que lo tironeaba del brazo, logró llevárselo.

Se tenía que hacer y se hizo. Esto no daba para más, Serrano. Si los ingleses no nos mandan esos valores, querido, hoy no tenemos banco provincial, y si no tenemos banco provincial, no tenemos campo que exporte, y si no exportamos, no tenemos ni provincia ni país ni nada de nada. Es así, mi viejo, vos lo sabés tan bien como yo. Que no se pudo pagar el empréstito o el crédito o como lo llamase esta buena gente, eso se sabía. Lo sabíamos nosotros, lo sabían ellos y lo sabíais vosotros, dirían los gallegos.

Los hombres esos saben todo de antemano y están enojados. Estarán enojados porque se les rompió la hélice del aeroplano, que seguro deben de tener, y por eso se tuvieron que subir al tren. O quizás no estén tan enojados porque por lo menos van charlando y fumando y de vez en cuando pasa una mujer y la miran de arriba abajo y le dicen alguna cosita que otra.

Y que ahora les tengamos que entregar la tierra era una posibilidad. Si acá lo que sobra es tierra, Serrano, no lo olvides. Para eso está, para hacerla rentable, mi viejo. Hay que pagar las deudas y nosotros vamos a pagar. Al final, vamos a salir ganando más que ellos. Vas a ver que la historia me va a dar la razón. Vas a ver. Vas a ver que sí. Estos vienen a trabajar y a poblar. Estos van para adelante.

Serrano quiere hablar, pero hace una pausa porque el tren se pone más ruidoso. Hay tramos mejorables. Baja el traqueteo. Continúa.

Efectivamente. Claro que sí. Lo que pasa es que también son piratas, eso no me lo podés negar. No te olvides que siguen siendo el imperio expansionista de siempre. Si uno lee un libro de Historia, ahí está todo. Pero, claro, en este país, lo de la lectura, ya se sabe… Lo que yo te digo, estimado Miranda, es que hoy les estamos dando no sé cuántos millones de leguas, media provincia si me apurás, y mañana van a querer quedarse con la otra media y, si los dejás, con el país entero.

¿Y entonces se la dejamos a los indios, Serrano? ¿Sos consciente de la cantidad de pestes que trae la barbarie? ¡No te me pongas quejoso, che, que si los tipos estos no estuvieran aquí, ni vos, ni yo ni los nuestros estaríamos donde estamos! De verdad, reflexionemos juntos si querés, lo otro es entregar el futuro a la malaria, a los piojos, a la nada.

No, querido, ya dijimos que de eso ni hablar. Al indio hay que barrerlo, Miranda. Eso lo sabemos todos, que esos tienen hijos y más hijos y al final te llenan de porquería todo. Ya lo sé, ni que lo digas. No hace falta que nos pongamos a comparar una cosa con la otra, no salimos ganando, claro. Pero a los rubios estos hay que mantenerlos vigilados, haceme caso. Yo solo digo eso.

Las chimeneas inglesas fuman menos que aquellos dos ricos. Abren periódicos enormes, se chocan entre sí para leer, se convidan líquidos de petacas bien guardadas en bolsillos interiores. Por momentos, se giran para mirar a Lito y a Sapukái, y murmuran.

No pueden venir de otro lugar más que de la capital, de allá abajo. Lo saben por cómo van vestidos, los zapatos lustrados, los bigotes que a Sapukái y a Lito les hacen acordar a los del gato siamés de los Acuña, las corbatas estiradas de solemnidad.

Lito le dice que no, que de la capital solo puede venir el presidente de la nación, que es el más rico de todos y que es el único que tiene dinero para un viaje tan largo. El presidente de la nación tiene un aeroplano largo, larguísimo, con cama adentro, y un tipo que se dedica a hacerle mate a él solo. Un mate de oro. Con bombilla de oro. Un aeroplano que ni los Beltrán Casariego podrían comprar. Uno que se llama aeroplano presidencial del presidente de la nación. Que es también todo de oro, como el mate.

Se duermen cabeza contra cabeza; el traqueteo ya no les da miedo, sino siesta. No son conscientes de que puede llegar su parada y de que pueden pasarse. Quién les diría que alguna vez viajarían en tren.

Estaremos muertos porque nos fuimos de allá, de donde somos, pero para estar muertos tenemos bastante suerte, piensan.

Semejante tren, semejantes vías, semejante surco hecho en medio de no pueden saber cuántas leguas.

A los ricos siempre les dan todo, y a nosotros, nada. Ni que nos vean muertos de hambre. Eso siempre lo dijo mi papá y yo no lo entendía. Sigo sin entenderlo, piensa Sapukái. Será que todavía le deben eso de la guita que les prestaron para el banco provincial, para las máquinas con las que aran el campo. Quién sabe. No lo pueden saber, nunca dejarán que lo sepan del todo. Lito y él, que saben de todo, de flechas, de nadar en el río, de imitar al intendente hasta revolcarse por el suelo de la risa, nunca sabrán que esos tipos ricos sí vienen de la capital gracias a ese tren que también pusieron en el mapa los ingleses. Los ingleses hicieron primero el tren, después hicieron los pueblos y ahora hacen las fábricas y las chimeneas. Igual eso es a lo que Serrano se refería cuando decía que hay que tenerlos vigilados. Y ahora los ingleses tienen la selva y el bosque y a los tipos que vienen a su lado vigilando las valijas y a ellos abrazados a una remera y a un pantaloncito.