9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: duotincta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

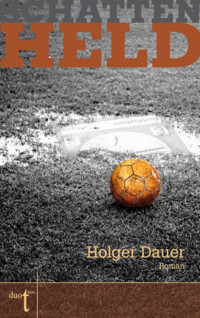

Das Wunder von Bern und der Absturz ins Bodenlose: Herbst 1969. Ein Mann streift durch die abendlichen Straßen, betritt eine Kneipe, setzt sich an einen Tisch – und bleibt nicht lange allein. Denn rasch wird klar: Der Mann war einer der "Helden von Bern", stand 1954 für Deutschland im Finale. Doch die Zeiten der Siege und des Stolzes sind längst vorbei, jedenfalls für ihn. Geblieben sind Scham, Einsamkeit und die Blicke der anderen. Für ein paar Biere und Schnäpse gibt er die Erinnerungen an einen großen Tag am Stammtisch zum Besten. Ein Jahr im Rampenlicht, ein Leben im Schatten: Schonungslos und zugleich einfühlsam erzählt Holger Dauer eine Geschichte des Scheiterns inmitten eines allgegenwärtigen Aufschwungs. Schattenheld ist eine kritisch-poetische Ehrerbietung an die legendären Weltmeister, ein Psychogramm der frühen Bundesrepublik und einer euphorisierten jungen Nation, die in Vielem noch die alte war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

verlag duotincta

E-Book

Holger Dauer

Schattenheld

Roman

Über den Autor

Holger Dauer, Jahrgang 1961, promovierter Germanist, seit 2001 Online-Redakteur bei "3sat". Zahlreiche Veröffentlichungen von Rezensionen in Zeitungen und Online-Magazinen sowie von Prosatexten und Gedichten in Literaturzeitschriften und Anthologien, etwa im „Dichtungsring“ (Bonn), in „Der Dreischneuß“ (Lübeck), „Keine Delikatessen“ (Wien), „um[laut]“ (Köln), „etcetera“ (St. Pölten), „Lost Voices – El Vau“ (Hannover), „Asphaltspuren“ (Düsseldorf), "Cognac & Biskotten" (Innsbruck), "Driesch" (Drösing/Niederösterreich) u.a. Der Roman "Schattenheld" ist im Juni 2016 im Berliner Verlag duotincta erschienen. Lebt in Rheinhessen in der Nähe von Mainz.

Mehr Infos: www.holger-dauer.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Erste Auflage 2017 Copyright © 2017 Verlag duotincta, Berlin Alle Rechte vorbehalten. Satz und Typographie: Verlag duotincta Einband: Nadine Tsawalasilis ISBN 978-3-946086-16-1

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.duotincta.de

1

Dem Ball wachsen zwei Ohren, eine Nase stülpt sich aus, ein Mund kerbt sich ein, ein halbrunder, scharfkantiger Spalt, aus dem eine Zunge, tänzelnd wie im Rausch, herausschlängelt und sich gleich wieder einrollt, zwei Augenhöhlen schließlich, aus denen das Rot wie aus einer offenen Wunde hervorschießt – es ist der immergleiche Traum, der ihm die Nächte zerstückelt und den Schlaf zerhackt, fünf-, sechsmal wacht er davon auf, genauso oft kriecht er dann aus dem Bett, noch ganz betäubt vom Ansturm der Trugbilder, die, wie er oft denkt, so trügerisch vielleicht gar nicht sind, dann tritt er ans Fenster, steckt sich eine Zigarette an, blickt lange hinaus, auf den kaum beleuchteten Hinterhof, ist froh, dass es nichts zu sehen gibt, geht anschließend in die Küche, wo Weinbrand- und Wermutflaschen in einem Hängeregal zweireihig aufgestellt sind, die großen hinten, davor die kleinen, schön in einer Linie, wie für ein Mannschaftsfoto gruppiert. Zwei, drei Schlücke aus der vorderen Reihe, zwei, drei aus den Flaschen dahinter, dann wieder zurück zum Fenster, noch eine Zigarette, zuletzt, meistens jedenfalls, ins Bett, müde, zerschlagen, voller Angst vor dem, was der Schlaf wohl diesmal an Schikanen für ihn bereithalten wird.

Heute aber ist es anders, heute hat es ihn hinausgezogen, hinaus aus der Wohnung, heute will er vom Schlafengehen nichts mehr wissen, und nichts von dem Traum, der ihm doch wieder aufgelauert hätte. Seit ein paar Minuten schleicht er auf der dunklen Straße entlang. Der Mond ist gerade mal ein halber Ball. Ein paar Sterne haben sich um ihn geschart als wollten sie ihn verteidigen. Der Mann, der Traumflüchtende, beachtet sie nicht. Sein Blick ist nach unten gerichtet, auf die Füße vielleicht, wie ein Spaziergänger, der zufällig vorbeikäme, vermuten könnte, oder auf die aufgesplitterte Teerdecke der Straße. Dort verharrt er, der Blick, wie festgefroren, wie eingesargt, als habe der Mann einen Schwur getan, ihn nie wieder zu heben, weil das, was er zu sehen bekäme, ohnehin nicht für ihn gedacht ist, oder als habe er sich vorgenommen, von nun an jeden seiner Schritte zu observieren, um nicht wieder aus dem Tritt zu geraten.

Ein kleiner, gedrungener Körper ist es, der sich, schwankend im auffrischenden Wind, durch den Herbstabend kämpft und nun, da er eine Kreuzung erreicht hat, erstmals seinen Kopf hebt, ihn rasch nach links und nach rechts und wieder nach links dreht, dann, in einen kurzen Eilschritt verfallend, die Straße überquert und, auf der anderen Seite angekommen, erst einmal stehenbleibt und tief und heftig durchatmet, als sei ihm eben eine lebensrettende Flucht gelungen, die es zu würdigen gilt, weil sie ganz unerwartet kam, ihm als gänzlich unverhofftes Geschenk zuteilwurde.

Zwei oder drei Minuten steht der Mann da, streicht sich durchs schüttere dunkle Haar, atmet dann ruhiger, wie besänftigt nach tiefem Zorn. Ein Linienbus rattert vorbei, zwei Frauen sitzen am Fenster und starren auf den Mann, der sich wieder in Bewegung setzt. Das Motorgeräusch des Busses verrauscht und wird durch die Glockenschläge einer Kirche ersetzt. Neun sind es, acht nur zählt der Mann, weil der erste von einer mächtigen Windböe verschluckt wird. Regen setzt ein. Der Mann, der in einen schmalen Fußweg zwischen grauen Bungalows einbiegt, schlägt den Jackenkragen hoch, als könnte ihn der vor der Nässe schützen. Kurz blickt er auf, hält sich eine Hand vor Stirn und Augen. Halbmond und Sterne haben sich hinter eilende Wolkenfetzen zurückgezogen, aus denen jetzt dicke Tropfen herunterprasseln – ein Himmel wie das verweinte Gesicht eines alten Mannes.

Wie damals, denkt er, wie damals. Wenn es regnet, denkt er an damals, an Spiez, an Bern, an Wankdorf, an das Endspiel, an ungläubige Mienen und verdruckste Freude, an hysterische Fassungslosigkeit und die hastigen Umarmungen der Kameraden, die sich um den Hals fielen, weil sie nicht wussten, wohin mit ihrer Tollheit, vielleicht auch, um ihre siegverzerrten Gesichter zu verbergen, das Triumphgeheul zu ersticken. Spiez, Bern, Wankdorf, das Unfassbare hatte Gestalt angenommen, keiner wankt, keiner wankt, er aber hatte gewankt, nach dem Spiel, danach erst, nach dem entfesselten Traum, erst danach, keine Sekunde vorher, erst danach.

Wie doch das Vergangene seine Spuren hinterlässt, denkt er, hauchfeine Spuren zarter Kinderfüße, klaftertiefe schwerer Stiefel. Sein Wetter war es nicht, damals, er mochte keinen Regen, und eigentlich mag er ihn auch heute nicht. Aber es war das Wetter von Fritz, des großen Fritz, des Rasenprimus, des von allen geliebten Fritz. Es regnete, es war wie die Taufe eines Heiligen, der Chef war zufrieden, also war Fritz zufrieden und also warst du zufrieden. Denkt er, zieht den Kragen noch etwas höher und geht weiter, in Richtung der neuen Hochhäuser, die dem Horizont die Weite nehmen, vorbei an den großen Holztafeln mit den Wahlplakaten, die noch nicht abgehängt sind, Sie entscheiden, Sicher in die Siebziger, Wir schaffen die alten Zöpfe ab, Auf den Kanzler kommt es an, Darum Kiesinger.

Auf dem Weg stehen erste Pfützen. Der Mann versucht nicht, ihnen auszuweichen. Der feuchte Kies knirscht unter seinen Schritten, ab und zu patscht ein Fuß in eine der winzigen Wasserlachen, ein paar Tropfen spritzen dann an Schuhe und Hosensaum, der Mann achtet nicht darauf, er geht weiter, lächelt jetzt sogar, ganz kurz nur – so, wie er immer nur kurz lächelt, wie aus Angst, es könnte bemerkt werden –, lächelt, weil er weiß, dass Schuhe und Hose schon vorher beschmutzt waren – peinlich war es ihm, so losgehen zu müssen, aber es war das einzige Paar Schuhe, das ihm noch passt, und die einzige Hose ohne Löcher –, jetzt aber hat er eine Ausrede – nein, keine Ausrede: jetzt hat er einen Grund, eine Erklärung für den Schmutz, denn das Regenwetter macht den Schmutz verständlich, macht ihn plausibel, entschuldbar, ja geradezu unumgänglich, es gibt gute Gründe für den Schmutz, Gründe, die nicht von der Hand zu weisen, für jedermann begreifbar sind, in Wahrheit ist er ein Opfer des Regens, ein Wetteropfer, ein Schmutzopfer, seht her, regnete es nicht, Hose und Schuhe wären von blendender Reinheit, so rein wie der Morgenhimmel über dem Thunersee damals, wie die Laken in den Betten des großen Hotels am See, nie zuvor und nur noch wenige Male danach hatte er solch ein feines, duftendes Weiß erlebt.

Er überlegt: Was ist schlimmer: Wenn sie dich erkennen oder wenn sie dich nicht erkennen? Am schönsten wäre vielleicht: Sie erkennen dich und bewundern dich trotzdem. Der Mann steht vor einem flachen, schmutzig-weiß getünchten Gebäude, durch ein gekipptes Fenster stolpert Schlagermusik heraus, Mal bin ich King, Mal bin ich Clown, Mal bin ich happy, Mal bin ich down, zupackendes Männergemurmel, an- und abschwellend in raschem Wechsel, verbündet sich mit Rex Gildos Lebenseinsichten, Gläser klirren, Stühle werden gerückt, Karten, so hört es sich an, auf Tische gehauen, separiertes Lachen schrillt auf und ebbt gleich wieder ab – vertrautes Kneipengedröhn, Poltersymphonie der Alltagsflüchtlinge, wildbrave Feierabendorchestrierung. Vereinsheim FC 1903 steht in großen, roten Buchstaben über der Eingangstür. Der Mann tritt auf sie zu, zögert, geht weiter, zögert wieder. Vielleicht wäre es überhaupt das Allerbeste, sie erkennen dich, lassen es sich aber nicht anmerken – und lassen dich in Ruhe deine Schnäpse und deine Biere trinken. Das wäre das Allerbeste. Wenn man sich darauf nur verlassen könnte. Er blickt nach oben. Die Wolken stehen still, der Regen macht Pause. Jetzt ist es wieder dein Wetter, denkt er. Also.

2

Wieder einmal der eigenen Zuversicht auf den Leim gegangen. Hoffnung ist eine Totgeburt, denkt er. Mit gesenktem Kopf hat sich der Mann in die bierdunstige Gaststube geschlichen, wo das Geplapper sich augenblicklich in erstaunte Münder zurückgezogen, das Stühlerücken und Kartenschlagen aufgehört hat. Jetzt ist nur noch die Jukebox zu hören, aus der Treue Bergvagabunden im rhythmischen Gleichschritt herausmarschieren, Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen. Der Mann steht in der Mitte des Raums, leicht hebt er den Kopf, sein Blick tapst umher, links in der Ecke entdeckt er die kleine Theke, über der auf vier oder fünf Regalbrettern Pokale und Ehrenschilder, Wimpel, Fähnchen und Blechmedaillen angeordnet sind. Er gibt sich einen Ruck, geht auf die Theke zu, stolpert fast über ein Stuhlbein, steht endlich vor dem Wirt, der ein Handtuch in der einen, ein Weinglas in der anderen Hand hält, den neuen Gast fixiert, mit ruhigen Augen, neugierig, ohne Hast, ohne Argwohn, wie jemand, der das Leben hinnimmt wie einen unvorhergesehenen Wetterumschwung, gegen den doch nichts auszurichten ist.

Der Mann spürt, dass er von allen beobachtet wird. Seine Hände zittern. Er steckt sie in die Hosentaschen. Unsicher dreht er sich um, sieht die Männer an ihren Tischen, die jetzt miteinander flüstern und, manche scheu, andere offen, zu ihm herüberschauen. An einem Tisch nahe dem Eingang schütteln drei Männer die Köpfe über geleerten Magenbitterfläschchen. Aus einer Nebentür, die zu den Toiletten führt, wie das Schild darüber verrät, tritt ein weißhaariger Mann in den Gastraum und setzt sich an den einzig freien Tisch, auf dem ein halbvolles Weinglas steht, das der Alte sofort ergreift und in einem Zug leert. Noch schüchternes, bald mutigeres Gemurmel setzt ein, keiner aber lässt den Mann an der Theke, den kleinen Mann mit dem gedrungenen Körper und dem schütteren schwarzen Haar, aus den Augen. Der tritt von einem Bein aufs andere, holt die Hände aus den Hosentaschen und steckt sie wieder hinein, zieht dann ein Taschentuch heraus, schnäuzt sich, faltet das Taschentuch umständlich zusammen und schiebt es in die Hosentasche zurück. Und dann dreht er sich wieder um, ganz langsam, wie in Zeitlupe, sieht dem Wirt in die Augen, sucht dessen Blick – vielleicht in der Hoffnung, der möge sein Flehen auch ohne Worte erkennen –, senkt den eigenen dann doch wieder, sagt: Ein Bier, ganz leise, fast wimmernd, wie kapitulierend, blickt plötzlich wieder auf, weil er merkt, dass man ihn so nicht verstanden haben kann, atmet hörbar durch, der Oberkörper strafft sich, bäumt sich auf, er steht, wie vor langer Zeit vor seinem Hauptmann, als müsse er Meldung machen, wiederholt schließlich mit zittriger, nun aber vernehmbarer Stimme seinen Wunsch.

Der Wirt, ein großer, breitschultriger Mittfünfziger mit graublondem Krauskopf, hat gerade das letzte Glas von der mattsilbernen Tropfplatte genommen und abgetrocknet. Jetzt stellt er es in das dunkelbraune Glasschränkchen an der hinteren Wand, schiebt die Tür zu, hängt das Handtuch an einen Haken neben der Spüle und nimmt nun, locker auf die Theke gestützt, den Gast erneut in Augenschein.

Der zuckt zusammen, duckt sich unter dem Blick, der ihm merkwürdig bekannt vorkommt, es ist ein Blick aus fernnaher Vergangenheit, ein Blick, der Fassaden bröckeln lässt, der versteht, aber nicht verzeiht, ein Fuchsblick, der Blick des zarten, weisen Despoten, ein Blick mit Zeigefinger, der strengmilde Blick des Chefs, des kleinen, drahtigen Mannes im Trainingsanzug, des einstigen Bundestrainers, der aus dem Leben des kleinen, gedrungenen Mannes mit dem schütteren schwarzen Haar ein Leben im Überschwang, ein Leben in Saus und Braus, ein Heldenleben gemacht hat und ein Leben in schmutzigen Hosen und Schuhen und abgewetztem Anzug, ein Leben, in dem er, der kleine Mann, in seinen stillen Gedanken von sich selbst als dem kleinen, gedrungenen Mann mit dem schütteren schwarzen Haar spricht, als sei ihm, für ein paar Momente, sein Ich abhanden gekommen, als stelle er sich einen flüchtigen Bekannten aus früheren Tagen vor – oder einen Aussätzigen, von dem man sich fernhalten muss, um sich nicht anzustecken. Schon damals kam es ihm oftmals so vor, als wäre der andere nicht nur der Chef, sondern ein Gott, der Schicksale diktieren könnte! Aber für viele war er ja auch ein Gott, ein Gott des Kampfes, ein Gott des Sieges, ein Gott der Anständigkeit, ein Gott der Sauberkeit und des Gehorsams – und auch er selbst, der kleine, gedrungene Mann, betet noch manchmal zu ihm, dann, wenn er gar nicht mehr weiterweiß und wieder einmal nur noch die Vergangenheit bleibt.

Gesehen hat er ihn schon lange nicht mehr, aber jetzt hat sich sein Blick in den des Wirtes geschlichen, und es ist ein Verwundern und ein Erschrecken in dem Mann, so stark, dass er ohne Murren das große Glas Apfelsaft entgegennimmt, das der Wirt inzwischen vorbereitet hat und ihm statt des gewünschten Bieres in die Hand drückt, mit diesem zum Tisch wankt, an dem der weißhaarige Alte, der offenbar nach Hause gegangen ist, gesessen hat, und sich schwer auf den hellholzigen Stuhl fallen lässt, der unter seinem Gewicht ächzt wie ein berstender Torpfosten.

Der Atem des Mannes geht schwer, immer noch. Ist er doch, denkt er, wieder zum Prügelknaben seiner Erinnerung geworden! Wenn ein Leben darin besteht, Auswege zu suchen, Schlupflöcher ausfindig zu machen, in die man sich verkriechen kann, wenigstens für einen kurzen Moment: Ist das überhaupt ein Leben? Der Mann schüttelt den Kopf – nicht, um sich selbst zu antworten: die Gedanken will er abschütteln, die rüden, nutzlosen Gedanken, die ihn seit Jahren heimsuchen, das wilde Spekulieren darüber, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Wie der Melancholie des Augenblicks Herr werden, damit sie nicht wieder für Tage und Wochen als lang gezogener Seufzer im Hirn herumgeistert? Er nippt an seinem Glas, verzieht das Gesicht, stellt das Glas wieder hin. Das Zeug wird ihm dabei keine Hilfe sein. Es ist viel zu spät, um zu lügen, säuselt es aus der Jukebox, Komm und verzeih, Ich werd’ mit dir geh’n, Und die Welt, sie wird schön. Natürlich, denkt der Mann, natürlich. Und hört den Seufzer im Kopf. Und ahnt, dass der nicht aufhören wird heut Nacht. Und hat Angst, unendliche Angst, dass ihn noch jemand hört.

3

Er denkt nach: Wie lange sitzt er hier schon? Seit einer Stunde? Oder sind es schon drei? Die Uhr, die über der Jukebox hängt und von zwei kleinen Hirschgeweihen aus Plastik flankiert wird, will ihm weismachen, dass erst eine gute halbe Stunde vergangen ist, seit er sich gesetzt und angefangen hat, vor sich hinzustarren. Komisch, denkt der Mann, die Kneipe ist immer noch voll, nur der weißhaarige Alte ist gegangen, sonst keiner, dabei ist es mitten in der Woche, morgen ist Donnerstag, ein ganz normaler Arbeitstag. Er ist froh, dass er sich für die beiden kommenden Tage frei genommen hat, wichtige Arzttermine hat er gesagt, man hat es ihm offenbar abgenommen, denn Nachfragen oder zweifelnde Blicke gab es keine.

Wahrscheinlich, denkt der Mann, wird man ihn ohnehin nicht vermissen, was macht es schon, ob er auf seinem Aushilfspförtnerstuhl am Hintereingang des Zeitungsverlags in der Innenstadt sitzt oder nicht, ob er sinnlose Anrufe entgegennimmt und weiterleitet oder ob er es nicht tut, ob er die Papierbahnen- und Druckfarbenlieferungen gegenzeichnet oder am frühen Vormittag die nächtliche Putzkolonne verabschiedet – all das könnte auch ein anderer machen, wenn es denn überhaupt jemand machen muss: Vor ihm gab es am Hintereingang gar keinen Pförtner, man hat die Stelle eigens für ihn eingerichtet, nicht weil man von ihrer Notwendigkeit überzeugt gewesen wäre oder gar geglaubt hätte, mit ihm, dem Mann, sei vielleicht noch etwas Staat zu machen, wenigstens ein bisschen – nein, ein alter, einflussreicher Freund war es, der sich, mitleidig und vergangenheitsverliebt, für ihn verwendet, sich stark gemacht, sich aus dem Fenster gelehnt hat, auf anrührende Weise überzeugt davon, er könne sein Leben, das Leben des Mannes, in geordnete, gesunde Bahnen lenken, ihm zu einem neuen Sinn verhelfen, ja, es wieder nützlich und lebenswert gestalten. Immerhin: Seit er vor einem halben Jahr zum ersten Mal in dem provisorisch eingerichteten Pförtnerhäuschen mit den quietschenden Schiebefenstern Platz genommen hat, kann er nachts hin und wieder schlafen, zwei, manchmal sogar drei Stunden am Stück, so lange, bis ihn sein Alptraum, der ihn unaufhörlich umschleicht, wieder in die Wirklichkeit zerrt.

Durch und durch würzig, ehrlicher Genuss ... Seit zehn Minuten dreht der Mann die knisternde, grün-weiße Zigarettenpackung mit dem biederen Werbetext in den Händen, jetzt, wie in einem plötzlichen, resignierten Entschluss, fingert er eine der filterlosen Zigaretten aus der Schachtel, steckt sie in den Mund, kramt in den Taschen seines Anzugs, zieht ein Päckchen Streichhölzer heraus, öffnet es, wühlt in der Schachtel herum, in der sich erst einmal nur abgebrannte Hölzchen zeigen, findet schließlich doch noch eines mit rotem Schwefelkopf, das er hastig drei, vier Mal über die Reibfläche jagt, bis es endlich aufflammt, führt es mit zittriger Hand zur Zigarette, an der er heftig zieht, als habe er Angst, sein letztes Streichholz könnte verglimmen, bevor die Flamme übergesprungen ist.

Der erste Zug tut gut. Mit halb geschlossenen Augen stößt der Mann den Rauch wieder aus. Dichter Qualm umgibt ihn. Aus seiner Deckung heraus beobachtet er die Männer an den anderen Tischen, die immer noch schwatzen, immer noch lachen, immer noch trinken – und immer noch zu ihm herüberschauen, als erwarteten sie, dass gleich etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Fabelhaftes, vielleicht auch etwas ganz Unerhörtes passieren müsse. Kein Zweifel: sie haben ihn erkannt, ihn, den Weltmeister von damals. Sie haben ihn erkannt und wissen noch nicht, was sie mit dieser Erkenntnis anfangen sollen. Also warten sie und schwatzen und lachen und trinken. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als ebenfalls zu warten und weiter die Tischplatte ins Visier zu nehmen, um den lauernden Blicken, die er manchmal auch sucht, zu entgehen.

Natürlich könnte er auch aufstehen und gehen. Auf was, überlegt er, wartet er eigentlich? Was soll er hier? Apfelsaft trinken und sich angaffen lassen? Muss das sein? Nein, er würde gehen, jetzt gleich. Oder doch bald. Noch eine Zigarette und dann würde er gehen. Wieder holt er eine aus der Schachtel, dann fällt ihm ein, dass er keine Streichhölzer mehr hat. Also doch gleich. Er schiebt die Zigarette in die Packung zurück, rückt seinen Stuhl ein Stück vom Tisch weg, ganz leise, ganz sachte, will sich erheben – da steht plötzlich der Wirt vor ihm, der ihm ein paar Sekunden lang ins Gesicht blickt, ernst und besorgt, wie es scheint, dann ein Zündholzbriefchen auf den Tisch legt und ein gut gefülltes Schnapsglas und einen Halbliterkrug Bier dazustellt. Der Mann blickt auf die Gläser, dann auf den Wirt, der mit dem Kopf zum Stammtisch hinter ihm weist. Mit schönen Grüßen von den Herren dort drüben. Und, nach einer Pause: Sie müssen das nicht trinken … wenn sie nicht wollen. Er zuckt mit den Schultern, als sei es ihm im Grunde gleichgültig oder als wisse er längst, was der Mann mit den Getränken anfangen würde, und geht zurück zur Theke, hinter der er erneut seinen Posten bezieht.

Der Mann sieht zum Stammtisch hinüber. Die vier Männer, die dort sitzen, es sind die jüngsten und die lautesten im Raum, heben wie auf Kommando ihre Gläser und prosten ihm grinsend und lachend zu. Verwegene Spätfeierabendgesichter, die erhitzte Gemütlichkeit verbreiten, rotwangig wieherndes Einvernehmen zelebrieren, wie Menschen, die sich an ihren immergleichen Späßen berauschen und über die der andern die Köpfe schütteln. Der Mann weiß, was er ihnen schuldig ist, er kennt die Rituale der Dankbarkeit, in Fleisch und Blut sind sie ihm übergegangen, geschmeichelt muss er tun, sich mit Nicken, Lächeln und Zurückprosten der Zuwendung würdig erweisen, nicht den leisesten Verdacht von Überheblichkeit aufkommen lassen, auch wenn es ihm noch so zuwider ist. Die nächsten Biere stehen auf dem Spiel. Früher, als das Wunder noch ganz frisch war, als man ihn überall mit offenen Armen empfing, weil er ein Licht aussandte, das die anderen erstrahlen ließ, früher hat er, vermessen und großspurig, einfältig und liebebedürftig, wie er war, sich die Lorbeeren gerne aufs Haupt setzen lassen und bereitwillig die Huldigungen für bare Münze genommen. Jetzt, da die Lorbeeren verwelkt sind und sich bare Münzen nur noch selten in seinen Taschen finden, jetzt weiß er, dass die schulterklopfende Freigebigkeit nicht umsonst zu bekommen ist, sie fordert das Doppelte von dem ein, was sie zu geben bereit ist, mindestens.

Und doch … und doch will ein letzter Rest an Hoffnung, an Glaube an Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit einfach nicht weichen, obwohl ihm auch jetzt wieder der Verdacht kommt, das Schicksal, die Vorsehung und der Zufall, alle zusammen, hätten sich gegen ihn verbündet und eine Spieltaktik entwickelt, nach der er ausnahmslos zur Verlierermannschaft gehört – so als solle er für diesen einen großen Sieg, für diesen übermenschlichen Triumph auf ewig Buße tun, weil er ihm im Grunde gar nicht zukam, er kein Recht auf ihn hatte, er nicht.

Der Mann nimmt die neue Streichholzschachtel und steckt sich die Zigarette an, die er schon seit einiger Zeit in den Händen hält. Dann kippt er den Schnaps herunter und gleich darauf das Bier. Heute Abend, so ahnt er, wird er noch viel erzählen müssen. Und heute Abend wird er viel, sehr viel trinken – um die aufgerissenen Nahtstellen der Erinnerung zu flicken, wenigstens notdürftig.