7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

WEHE IHM! SIE HABEN IHN EINGEHOLT ... Spätsommer an der Rodenberger Windmühle: Das Leben eines Mannes endet auf mysteriöse Weise – er wurde mit verbotener Kriegsmunition erschossen. Hauptkommissar Wolf Hetzer entdeckt in Tatortnähe ein graviertes Metallschild aus dem Jahr 1880, das er zunächst für einen Fund aus frühen Mühlenzeiten hält. Als jedoch weitere Spuren in die Vergangenheit böhmischer Büchsenmacher weisen, kommen Hetzer Zweifel, ob er nicht doch etwas Tatrelevantes an sich genommen hat. Aber wie passt alles zusammen? Eigene, heimliche Recherchen lassen ihn zunehmend unruhig werden. Hat seine Verlobte etwas mit dem Fall zu tun? Nachforschungen führen ihn nicht nur ins Erzgebirge, sondern auch in die Abgründe unmenschlichen Handelns. ... DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Titelseite

Impressum

Über die Autorin

Widmung

Vorwort

Prolog

Unter der Frankenburg

Von Kleinenbremen nach Stadthagen

An der Mühle

Ein schwerer Gang

Gedanken

Bleiberecht

Wunden

Veränderungen im Spätsommer 1872

Babuschka

Die Eheschliessung

Moni

15. Oktober 1872

Auszeit

Heiligabend 1872

Babuschka

Neujahr 1873

Bruchstücke

Die Taufe

Brisante Neuigkeiten

Veränderungen

Keine Entscheidung

Das Schicksal

In Monis Haus

Keine gute alte Zeit

Der Koffer

Heimlichkeiten

Grübeleien

Nebenher

Das Schild

Eine schlimme Nacht

Im Büro

Umzug

Nachforschungen bei der SpuSi

Paul

Wenig Schlaf

Endlich Nachwuchs

Forschen in der Vergangenheit

Veronika

Zu Kreuze

Der Turnschuh

Der Rüffel

Vroni

Mysteriöse DNA

Die Untersuchung

Verblüffende Ergebnisse

Verheiratet und doch allein

Identität

Das Versteck in Haus 998

Nachforschungen

Schrecken

Haarige Angelegenheit

Zum Katharinafelsen

Die Idee

Ausnahmezustand

Funkzelle Rodenberg

Lebenswendungen

Baier und Lenhard

Zukunftsgedanken

Im Haus

Die Entscheidung

Das Gewehr

Die Flucht

Abschied

Übereinstimmung

Ein letztes Mal in der Feldstrasse

Der Mord

Epilog

Danksagung

Nané Lénard

SchattenZorn

Im Verlag CW Niemeyer sind bereits

folgende Bücher der Autorin erschienen:

SchattenHaut

SchattenWolf

SchattenGift

SchattenTod

SchattenGrab

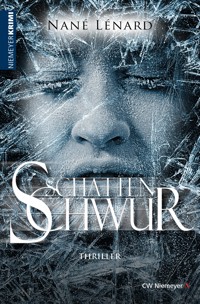

SchattenSchwur

SchattenSucht

SchattenGier

FriesenNerz

FriesenGeist

KurzKrimis und andere SchattenSeiten

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de

© 2017 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln

www.niemeyer-buch.de

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller

Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com

eISBN 978-3-8271-8330-9

EPub Produktion durch ANSENSO Publishing

www.ansensopublishing.de

Nané Lénard wurde 1965 in Bückeburg geboren, ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Abitur und einer Ausbildung im medizinischen Bereich studierte sie später Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Neue deutsche Literaturwissenschaften. Ab 1998 arbeitete sie als freie Journalistin. Von 2009 an war Lénard im Bereich Marketing und Redaktion für verschiedene Unternehmen tätig. Seit 2014 ist sie freiberufliche Schriftstellerin und verfasst neben Kriminalromanen auch Kurzgeschichten und Lyrik. Einige ihrer Werke wurden prämiert. Nané Lénard ist auf Lesungen, Buchmessen und in sozialen Netzwerken für ihre Fans präsent. Mittlerweile sind ihre SchattenThriller rund um die Kommissare Hetzer und Kruse sowie ihre heiter-skurrilen OstfriesenKrimis mit Oma Pusch im gesamten deutschen Sprachraum bekannt.

Weitere Informationen auf www.nanelenard.de

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Für meine Oma, die dieses Buch gerne gelesen hätte

Haus der Familie Gahlertin Weipert Grund Nummer 998Erbaut 1925

Meine Großmutter Monika Gisela Anna Gahlert im Buch Veronika oder Vroni genannt

Hochzeit der Eheleute Lenhard am 15. Juni 1937

(Das einzige noch erhaltene Bild von Fritz Lenhard)

VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

normalerweise schreibe ich kein Vorwort, aber in diesem Fall ist es mir ein inneres Bedürfnis.

Die Geschichte dieses Buches, an dem ich seit Jahren arbeite, ist in weiten Teilen tatsächlich passiert. Alle Geschehnisse des 19. Jahrhunderts habe ich anhand alter Aufzeichnungen, Kirchenbücher, Katasterpläne und Adressbücher recherchiert, sodass man sagen kann, dass die Fakten stimmen. Geburts-, Hochzeits- und Sterbedaten, Wohnorte, Paten, Verwandtschaftsbeziehungen, aber auch Todesursachen und Berufsbezeichnungen konnte ich den Kirchenbüchern entnehmen. Man muss den Hut vor den Geistlichen ziehen, die so exakte Details aufgeschrieben haben. Ohne die Kenntnis medizinischer Bezeichnungen, teilweise historisch, und der Fähigkeit Sütterlin zu lesen, wäre ich allerdings nicht weit gekommen.

Um diese Fakten habe ich nun Lebensgeschichten gesponnen, die so hätten passiert sein können. Vieles ist sogar wahrscheinlich. Während des Schreibens habe ich ständig weiterrecherchiert. Teilweise mussten ganze Passagen umgeschrieben werden, wenn ich bei meinen Nachforschungen plötzlich neue Details entdeckte. Es sollte so authentisch wie möglich sein. Das war mein Anspruch. Bis zu meinen Urgroßeltern habe ich die Namen der handelnden Personen so gelassen, wie sie tatsächlich waren. Das mag beim Lesen zunächst verwirrend sein, da dieselben Vornamen in den Familien immer wieder vorkommen. Aber das war eben damals so. Man war wenig einfallsreich. Zur besseren Übersicht habe ich selbst erstellte Stammbäume beigefügt, die ich aufgrund der Kirchenbücher anfertigen konnte.

Alles was zu späterer Zeit spielt, habe ich namentlich und teilweise auch handlungstechnisch verfremdet. Auch verwandtschaftliche Beziehungen wurden verändert. Den Namen Fritz Lenhard habe ich absichtlich belassen. Die Beschreibung seiner Folter und seines Todes ist mir mündlich überliefert worden. Im sächsischen Staatsarchiv befindet sich die Erklärung seines Todes. Des Weiteren liegen mir zwei eidesstattliche Erklärungen von Augenzeugen vor. Fritz Lenhards Namen findet man heute noch auf dem Friedhof von Bärenstein auf einer Stele zusammen mit den anderen Hingerichteten, die ebenfalls im Buch mit korrektem Namen benannt sind. Das war mir wichtig. Auch wenn ich genetisch nicht mit Fritz Lenhard verwandt bin, fühle ich doch eine Verbundenheit mit dem Ermordeten, der der erste Mann meiner Großmutter war. Krieg, Kriegsfolgen, Hunger, Flucht und Vertreibung sind immer ein aktuelles Thema. Es wechseln nur Orte und Protagonisten.

Denn sieh, es spannt die Flügel weit …

Mit riesengroßen, scharfen Krallen

schlägt lautlos dich das Tier,

und noch im Flug lässt es dich fallen,

als seist du bloß Papier,

doch nur um wieder aufzufangen,

was nicht genügend litt.

Bereit, um nochmals zuzulangen

genießt es jeden Schnitt,

mit dem die Klauen dich verzieren,

ungnädig ist sein Horn.

Zu guter Letzt wirst du verlieren,

durchbohrt vom SchattenZorn.

… als Fluch aus der Vergangenheit.

PROLOG

Eine Windböe zerzauste die Haare des Mannes, der auf einer Bank vor der Rodenberger Windmühle saß. Und auch die Sparren der Flügelbretter ächzten unter der plötzlichen Last. Man spürte zwar schon, dass der Herbst nahte, aber es war ein schöner Spätsommerabend. Einer von jenen, an denen die Sonne in verschwenderischen Farben über dem nordöstlichen Zipfel des Bückeberges unterging. Die Luft war noch lau und versprach es zu bleiben, bis die Feuchtigkeit mit der Nacht aus den Wiesen steigen würde. Liebespaare kamen gern an diesen romantischen Ort, wenn sich der Himmel blutrot färbte. Auch heute senkte sich die Sonne wohlwollend auf das Stillleben vor der Mühle und nahm dem Anblick seinen Schrecken. Denn in dem warmen, schwächer werdenden Licht fielen die Spritzer gar nicht mehr auf. Auch die Wunde nicht. Alles verschwand im Farbton des sterbenden Tages. Es sah so aus, als sei der Mann nur eingenickt. Sein Kopf war leicht nach vorn auf den Tisch gesunken. Nicht nur, weil er tot war, sondern auch, weil ein Teil des Geschosses seine linke Halsseite zerfetzt hatte.

UNTER DER FRANKENBURG

Es war derzeit nicht gut Kirschen essen mit Hauptkommissar Wolf Hetzer. Unzufrieden und darum nicht gerade bester Laune stand er in der Küche seiner alten Kate und drückte auf den Knopf seines Kaffeeautomaten. Es war kurz nach sechs. An und für sich war er eine Frohnatur, aber seit seiner schweren Verletzung war fast ein Jahr vergangen, und das Gefühl kam nur langsam und auch nur teilweise zurück. Trotz Reha und monatelangen Übungen hing sein linker Arm wie ein unnützes Anhängsel unter der Schulter. Ein Fremdkörper, der ihm im Weg war, wenn er ganz alltägliche Dinge neu erlernen musste. Simple Verrichtungen fielen ihm schwer, manches schien unmöglich geworden zu sein.

Kochen war eines seiner Hobbys gewesen, aber wer ließ sich schon gerne seine Zwiebeln von anderen schneiden oder seine Kartoffeln schälen? Ihm gelang nur noch die Kür des Würzens und Abschmeckens. Selbst das Wenden des Fleisches war zur Herausforderung geworden, weil die Pfanne durch sein Stochern auf dem Gasherd davonglitt. Und nachdem er sich beim Abgießen der Spaghetti an der Brust verbrannt hatte, gestand er sich ein, dass er sich den Realitäten stellen musste. Er war ein Krüppel. Ja, das sagte man nicht. Es war diskriminierend, aber genau so empfand er sich. Abgestempelt und ausgegrenzt. Nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge des Lebens selbst zu bewältigen. Er war ein Ex-Hobbykoch.

Langsam floss der Kaffee in seine Tasse. Toll, so ein Kaffeeautomat, dachte er. Selbst für einen Einarmigen bedienbar. Und während Wolf sich im Selbstmitleid suhlte, setzte sich Lady Gaga vor die Küche, legte den Kopf schief und sah ihn an. Die altdeutsche Schäferhündin, nach der sich die bekannte Sängerin benannt hatte, war in die Jahre gekommen. Das brachte neben einer leichten Augentrübung eine gewisse innere Ruhe mit sich und vielleicht auch ein wenig Weisheit. Denn sie bellte einmal kurz und forderte Wolf zum Spaziergang auf. Bewegung an frischer Luft war das Beste bei depressiven Verstimmungen. Nicht, dass Wolf geglaubt oder zugegeben hätte, dass er an einer litt. Seine Wut auf die Ungerechtigkeit des Schicksals mussten die anderen doch verstehen. Ihm entging, dass er unleidlich war, weil er sich selbst nicht mehr ausstehen konnte, und leider ließ er das auch seine Umgebung spüren. Die Kollegen gingen ihm mittlerweile aus dem Weg oder ignorierten seine Launen, sein Sohn dachte über eine Versetzung nach und selbst seine Nachbarin Moni war mittlerweile verzweifelt, weil er abweisend zu ihr war, obwohl sie nie aufgegeben hatte, ihm ihre Zuneigung zu zeigen. Der Hochzeitstermin stand in den Sternen. Wolf hatte nach der Verlobungsfeier nie mehr ein Wort darüber verloren. Vorsichtige Andeutungen von Moni ignorierte er einfach, bis sie es schließlich aufgab und beschloss, auf bessere Zeiten zu warten.

Nachdem Wolf seinen Kaffee getrunken hatte, pfiff er nach der Lady und zog sich im Hauswirtschaftsraum Jacke und Schuhe an. Heute Morgen war es nach der sternenklaren Nacht ziemlich kühl, fand er, als er ins Freie trat. Man konnte fast schon über einen Schal und Handschuhe nachdenken. Aber da würde er ja nur noch den rechten brauchen. Ob die linke Hand kalt wurde, konnte ihm egal sein. Er spürte sie sowieso nicht. Das brachte ihn auf eine Idee, die weiter in ihm reifte, während er mit seiner Schäferhündin durch den Wald ging. Entschlossen zog er sein Telefon aus der Tasche und rief die Rechtsmedizinerin Dr. Nadja Serafin an.

„Wolf hier“, sagte er knapp, als sie sich meldete. „Ab wann bist du in Stadthagen?“

„Ich wollte gleich losfahren“, erwiderte sie, „gibt es was Wichtiges?“

„Nein, nur eine medizintechnische Frage“, erklärte er. „Geht auch ganz schnell. Kann ich kurz rumkommen?“

„Sicher“, sagte sie etwas verdattert, weil es doch etwas Spezielles sein musste, wenn er sein Anliegen nicht am Telefon schilderte, sondern extra dafür zu ihr in die Rechtsmedizin kam.

„Sag Peter, dass ich später komme. Liegt ja sowieso nichts Besonderes an.“ Dann legte er auf.

VON KLEINENBREMEN NACH STADTHAGEN

Nadja grübelte. Was konnte Wolf von ihr wollen? Irgendwie war ihr die Sache unheimlich. Es gab keinen aktuellen Fall. Vielleicht wusste Peter etwas. Leise schlich sie ins Schlafzimmer zurück, aber er hätte sie ohnehin nicht gehört, denn er schnarchte wie ein Bär. Dabei lag er eingerollt auf der Seite wie ein Baby im Mutterleib. Vorsichtig hob sie die Decke an und kitzelte ihn an seiner Fußsohle, aber er schmatzte nur und drehte sich auf den Rücken.

„Peter“, sagte sie sanft, und er musste sie wohl gehört haben, denn er murmelte etwas Unverständliches, aber sie hatte nicht ewig Zeit. Daher entschloss sie sich zu einer Radikalmethode und zwickte ihn in die Wade.

Mit einem wütenden Aufschrei fuhr Peter hoch und stieß sich den Kopf an der Dachschräge. „Verdammt!“, fluchte er. Dann fixierte er sein Gegenüber mit einem bösen Blick. „Kannst du mir mal sagen, was das soll?“

„Ich will dich was fragen“, sagte Nadja und lächelte ihn mit einer Unschuldsmiene an.

„Hätte das nicht Zeit gehabt, du Folterknecht?“

„Nein!“, erwiderte Nadja mit Nachdruck. „Mit Wolf stimmt irgendetwas nicht.“

„Mit dem stimmt schon lange nix mehr“, sagte Peter und rieb sich seine Stirn. „Deswegen brauchtest du mich aber jetzt nicht so unsanft aufzuwecken.“

„Er will zu mir nach Stadthagen kommen“, erklärte Nadja.

„Und wozu soll das gut sein? Er hätte doch auf dem Weg nach Bückeburg hier vorbeikommen können“, wandte Peter ein.

„Eben“, stimmte Nadja zu.

„Geht er mir aus dem Weg?“, überlegte Peter.

„Das glaube ich nicht. Du hast wie alle anderen Rücksicht auf ihn genommen“, sagte Nadja.

„Vielleicht war das ein Fehler, und ich hätte ihm mal richtig die Meinung geigen sollen, damit er aus dieser Heulsusennummer wieder rauskommt“, grübelte Peter.

„Na ja, so ganz einfach ist das auch nicht, wenn du dich mit dem Gedanken abfinden musst, dass ein Arm nicht mehr wirklich funktioniert“, gab Nadja zu bedenken.

„Schon, aber er hätte auch tot sein können. Oder stell dir vor, er säße im Rollstuhl. Aber es ist nur der linke Arm, nicht mal der rechte. Er sollte anfangen, sich daran zu gewöhnen“, sagte Peter, „anstatt uns alle dafür zu strafen, dass wir sein Schicksal nicht teilen müssen.“

„Ich weiß, was du meinst, aber ich denke, du urteilst ein bisschen zu hart. Niemand, der nicht in der Situation ist, weiß, was es mit einem macht. Die Demut, für etwas dankbar zu sein, was einen nicht getroffen hat, bringt noch lange keine Dankbarkeit oder Akzeptanz für das kleinere Übel“, antwortete Nadja. „Na, wie dem auch sei. Ich werde jetzt nach Stadthagen fahren und sehen, was mich erwartet.“

„Soll ich mitkommen?“, fragte Peter und versuchte ein Gähnen zu unterdrücken.

„Nee, lass mal. Wer weiß, was es ist. Ich rufe dich dann später an. Und vielleicht hast du recht. Wir müssen aufhören, ihn mit Samthandschuhen anzufassen. Das lässt ihn nur tiefer in seiner Opferrolle versinken. Nimm ihn doch mal bei einem Bier ins Gebet“, schlug sie vor.

Peter nickte, obwohl er dazu im Moment so gar keine Lust hatte. Er musste Wolf schon auf der Dienststelle ertragen. Aber das war natürlich auch kein Zustand. Er war sein Freund. So konnte es auf Dauer nicht weitergehen. Für Wolf gab es momentan nur ihn selbst. Höchste Zeit, dass er sich daran erinnerte, dass um ihn herum auch Menschen waren. Er kuschelte sich wieder in die Kissen.

Nadja lachte, gab ihm einen Kuss auf seine Beule an der Stirn und zwickte ihn zum Abschied leicht in seinen großen Onkel, der unter der Bettdecke herausragte. „Schlaf nicht wieder ein. Du musst auch gleich raus!“

„Ja, ja“, brummte Peter und streckte sich.

Als Nadja in Stadthagen eintraf, schloss sie die Tür zur Rechtsmedizin auf. Sie war morgens gerne einen Moment allein. Diese Ruhe war herrlich. Auf dem Weg zu ihrem Büro warf sie einen Blick in den Spiegel im Sektionssaal. Das Kämmen hatte wie immer nichts genutzt. Die Natur hatte ihr Haare in die Wiege gelegt, über die jede andere Frau geweint hätte. In alle Richtungen standen sie vom Kopf ab, ohne jemals eine Frisur abzugeben. Aber Nadja grinste nur. Das hatte doch was, das konnte nicht jeder vorweisen. Als Jugendliche war sie dazu übergegangen, den Schnitt so kurz zu halten, dass die Pracht nirgendwo hinwachsen und man das Muster ihrer vielen Wirbel sehen konnte. Später hatte sie sich einfach damit abgefunden, dass sie war, wie sie war, und Peter liebte es ohnehin. Im Büro setzte sie einen Kaffee auf und sah in ihren Terminplan. Ziemlich tote Hose im Moment. Nur ein paar alte Fälle, die mit neuen Spuren abgeglichen werden sollten. Man starb lieber auf natürliche Weise im Schaumburger Land und Umgebung. Das sollte nicht heißen, dass sie den Menschen etwas anderes wünschte.

Es klingelte an der Tür. Durch die Glastür sah sie schon von Weitem, dass es nur Wolf sein konnte. Sie war gespannt, was er von ihr wollte.

„Hallo Wolf, komm rein!“, begrüßte sie ihn.

Er nickte nur.

„Was kann ich für dich tun?“, fragte sie und ging voran.

„Mal sehen“, sagte er. „Können wir in dein Büro gehen? Ich möchte mit dir allein sprechen.“

„Es ist zwar noch niemand außer mir hier, aber klar, setzen wir uns und schließen die Tür. Du machst es aber spannend.“

Wolf nahm ihr gegenüber am Schreibtisch Platz. „Danke.“

„Möchtest du einen Kaffee?“, fragte Nadja. „Frisch gebrüht.“

„Nein danke“, erwiderte Wolf wortkarg.

„Was führt dich denn nun her? Ich bin wirklich neugierig. Du hättest doch auch zu uns nach Hause kommen können“, sagte Nadja.

Wolf schüttelte den Kopf. „Ich möchte, dass das Gespräch hier unter uns bleibt. Kannst du mir das versprechen?“

„Kommt ganz drauf an“, gab Nadja ehrlicherweise zu.

„Ach, ist im Grunde auch egal“, erwiderte Wolf und zuckte mit den Schultern. Der linke Arm hing wie eine reife Frucht am Baum.

„Kommst du denn mit deinem neuen Wagen gut klar?“, fragte Nadja einige Zeit später, weil Wolf stumm blieb.

„Ist ein Krüppelmobil.“ Er lachte bitter. „Ein Wort, das sich eigentlich selbst ad absurdum führt. Aber ja, es hat Automatik und am Lenkrad ist ein Knauf, damit ich einhändig kurbeln kann. Ich brauche den linken Arm also gar nicht mehr. Und darum bin ich auch hier. Ich wollte dich bitten, dass du ihn mir abnimmst. Als totes Gewebe stört er mich nur. Baumelt überall rum. Besser, wenn er ganz weg wäre.“

Nadja atmete tief durch. Mit so etwas hatte sie nicht im Entferntesten gerechnet. „Wie stellst du dir das denn vor?“, fragte sie völlig perplex.

„Na, du wirst es doch wohl können“, sagte Wolf, „gib mir eine Narkose und such dir aus, wie du ihn abtrennen wirst. Das ist deine Sache. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Sauber und ordentlich. Zweckmäßig. Vielleicht lässt du ein kleines Stück Oberarm dran wegen der Optik.“

Mechanisch wie ein Roboter beugte sich Nadja vor. Bei ihrer Größe von einem Meter fünfundachtzig hatte sie ebenfalls lange Arme. Sie holte aus und verpasste Wolf eine Ohrfeige, die sich gewaschen hatte.

Für einen Moment hörte er gar nichts mehr, dann klingelten ihm die Ohren. Verdattert und völlig geschockt wollte er aufstehen.

„Nichts da!“, donnerte Nadja und drückte ihn in den Stuhl zurück. „Wir reden jetzt Tacheles! Ich hab schon lange die Schnauze voll, aber das hier ist der Gipfel. So eine Unverfrorenheit und Rücksichtslosigkeit, die aus grenzenlosem Egoismus resultiert. Ich habe selten so einen Egozentriker wie dich erlebt. Was ist nur aus dir geworden? Schau dich an: Ein Jammerlappen, der nur an sich selbst denkt. Glaubst du, die Menschen um dich herum haben überhaupt keine Gefühle? Seit Monaten benimmst du dich wie die letzte Sau. Lässt deine Unzufriedenheit an uns allen aus. Was denkst du denn, wer du bist? Nur weil einer deiner Arme versehrt ist, tickst du vollkommen aus? Willst ihn sogar abnehmen lassen? Du weißt doch noch gar nicht, ob sich deine Lage nicht noch bessert. Warte doch einfach noch mal ab. Die meisten Kriegsopfer lassen sich Prothesen machen, damit sie nicht einarmig rumlaufen müssen. Aber der Herr Hetzer will sein Anhängsel loswerden. Ich fasse es nicht. Ist dir eigentlich klar, wie viel Glück du gehabt hast? Du lebst, du kannst laufen, du hast Freunde, die dir helfen, wenn du sie lässt. Du kannst sogar trotzdem weiter arbeiten. Anstatt im Selbstmitleid zu versinken, könntest du zur Abwechslung auch mal dankbar sein.“

„Bist du fertig?“, fragte Wolf und wollte wieder hoch.

„Nein“, wetterte sie, „noch lange nicht. Mein Opa hat seinen Arm im Zweiten Weltkrieg verloren. Mit sechzehn. Und wenn du jetzt denkst, das sei lange her, dann sieh dich um, oder schalte den Fernseher ein. Werde demütig und füge dich in dein Schicksal. Nimm es endlich an. Mach das Beste daraus. Erst dann wird es wieder bergauf gehen. Und vielleicht entwickelt sich alles besser, als du denkst. Aber hör verdammt noch mal auf, dich selbst zu bemitleiden. Wo ist Wolf, der Kämpfer? Unser Freund, der sagt: Jetzt erst recht! Stell dir vor, Peter wäre in deiner Situation. Was würdest du ihm sagen?“

Zu einer Antwort kam Wolf nicht, denn Nadjas Telefon klingelte. Einen Moment zögerte sie, dann entschuldigte sie sich und nahm ab.

„Serafin … ja, ist gut, ich komme raus. Windmühle Rodenberg. Welche Straße? … Okay, das müsste mein Navi finden. Ich bin in ungefähr zwanzig Minuten da.“ Dann legte sie auf und seufzte.

Wolf sah sie fragend an.

„Ein Toter in Rodenberg. Offensichtlich erschossen. Tut mir leid, unser Gespräch muss warten“, erklärte sie.

„Gespräch ist gut. Monolog meinst du“, sagte Wolf.

„Du hättest ja vielleicht noch etwas dazu sagen wollen“, erwiderte Nadja und stand auf, um ihre Tasche zu holen.

„Das könnte ich auch jetzt noch, wenn du mich mitnimmst“, schlug Wolf vor.

Nadja sah ihn skeptisch an. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nicht besser wäre, wenn wir uns vertagen. Dann bliebe etwas Zeit zum Nachdenken.“

„Du würdest mich nach dieser Standpauke einfach so zurücklassen?“, beschwerte sich Wolf auf dem Weg nach draußen.

„Na gut“, gab Nadja zu, „hast ja recht. Das wäre unfair, also los, steig ein. Wir können auf der Fahrt weiterreden. Allerdings weiß ich nicht, ob die Nenndorfer Kollegen begeistert sind, wenn ich dich mit anschleppe.“

„Wir sagen einfach, wie es ist“, schlug Wolf mit einem Augenzwinkern vor, „dass ich gerade bei dir im Auto saß und du mich nicht einfach so auf weiter Flur aussetzen konntest. Außerdem werden sie mich bestimmt nicht als Konkurrenz empfinden, so als Krü …“

„Wenn du das aussprichst, schmeiße ich dich wirklich raus“, drohte Nadja.

Wolf spürte, dass sie es ernst meinte und sagte: „Ihr müsst schon verstehen, dass sich mein Leben von jetzt auf gleich total verändert hat. Das geht doch nicht spurlos an einem vorbei.“

„Da gebe ich dir recht, und das ist auch alles verständlich“, antwortete Nadja, „auch, dass man sich für eine Zeit auf sich selbst konzentriert, um diesen Schicksalsschlag zu bewältigen, aber das darf keine Endlosschleife oder Sackgasse werden. Am Ende muss dieser Prozess doch zu etwas führen, weil das Leben auch nicht Halt macht. Es kann nur die Suche nach einem Weg sein, auf dem es weitergeht. Ein Arrangement mit der neuen Situation, damit ein positiver Blick in die Zukunft möglich wird.“

Wolf lachte bitter. „In der Theorie gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber stell dir mal vor, du hättest plötzlich nur einen Arm. Die Konsequenzen erfährst du in allen Bereichen: Beruf, Privatleben, Autofahren … Wer holt denn jetzt zum Beispiel den schweren Korb mit Holz rein, wenn der Kaminofen angemacht wird? Niemand! Ich mache ihn nur noch halb voll und gehe zweimal. Ähnlich mit Wäschewannen und Einkaufs- oder Bierkisten. Was ich damit sagen will, ist, dass ich Moni überhaupt keine Hilfe mehr bin, eher eine Last, weil sie mir noch Dinge abnehmen muss.“

„Ich habe nicht bestritten, dass das ein schlimmes Los ist, aber es kann auch leichter oder gravierender empfunden werden. Nehmt doch jeder einen Henkel. Du musst wie gesagt neue Wege finden. Außerdem ist der Arm noch dran!“ Sie funkelte ihn böse von der Seite an. „Im besten Fall wird doch dein Zustand von jetzt noch nicht das Endstadium der Genesung sein. Darauf solltest du hoffen.“

„Hoffen, hoffen“, äffte er sie nach, „um am Ende noch mehr enttäuscht zu sein. Das kann auch nur jemand vorschlagen, der topfit und unversehrt ist.“ Schon in dem Moment, als er es sagte, tat es ihm leid.

Nadja bremste und hielt am Rand. Sie waren eben von der B65 in Richtung Rodenberg abgebogen. „Steig bitte aus!“, sagte sie freundlich, aber ihre Augen waren feucht.

„Entschuldigung, Nadja, ich habe es nicht so gemeint“, stotterte Wolf, der sich plötzlich erinnerte.

Sie war jetzt ganz ruhig. „Ein guter Freund denkt nicht nur an sich“, begann sie. „Er überlegt, wie es den Menschen geht, die ihm wichtig sind. Weißt du, manche Behinderungen sieht man einfach nicht, weil sie verborgen sind. Das heißt aber nicht, dass sie den Betroffenen nicht belasten. Glaubst du, Peter und ich sind gerne kinderlos? Was meinst du, wie wir uns gefühlt haben, als ich trotz meiner maroden Eierstöcke schwanger geworden bin? Das war für uns das größte Glück. Ein Geschenk, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Ich galt als unfruchtbar, erinnerst du dich?“

Wolf nickte.

„Und damit nicht genug. Dann verliere ich unter Lebensgefahr unser Kind in der sechsten Woche, weil es sich anstatt in der Gebärmutter im Eileiter eingenistet hat. Verstehst du? Es lebte. Es war alles an ihm intakt. Nur verpflanzen konnte man es nicht. Das war sein Todesurteil. Und Peter musste in die OP einwilligen, weil ich nicht mehr ansprechbar war. Wir hatten keine Wahl. Der Verlust war nicht zu verhindern. Es war nur die Frage, wie groß er sein würde, falls ich nicht zu retten gewesen wäre.“

Sie atmete tief durch, und Wolf öffnete die Beifahrertür. „Es tut mir sehr leid, Nadja. Ich bin ein echtes Arschloch.“

„Warte“, sagte sie, „ich bin noch nicht fertig. Das damals hätte uns unsere Beziehung kosten können. Ich bin einige Zeit genauso in mir versunken wie du jetzt, aber ich habe gespürt, dass es Peter schlechter ging als mir, dass er doppelt litt, weil er Angst hatte, mich nun doch noch auf andere Art und Weise zu verlieren. Das hat mich aufgerüttelt. Nicht nur ich war wichtig. Es ging uns beide an. Auch er brauchte Trost, und den konnte ihm niemand so gut spenden wie ich, die es auch betraf. Uns hat es damals stark gemacht, als ich endlich aus meinem Selbstmitleid aufgewacht bin. Man neigt dazu zu vergessen, dass das eigene Leid dem Nächsten und Liebsten genauso zu schaffen macht wie einem selbst. Hilf Moni, indem du ihr zeigst, dass du das Beste aus deinem momentanen Zustand machst. Nimm ihr ein bisschen von der Sorge um dich. Und lass dir verdammt noch mal helfen. Von ihr, von deinen Freunden. Du bist und bleibst doch der alte Wolf, mit einem oder anderthalb Armen.“

Einen kurzen Moment schwiegen beide.

„Danke“, sagte Wolf dann und wollte eigentlich gerade aussteigen.

„Mach die Tür wieder zu“, befahl Nadja. „Wenn du wüsstest, wie gut ich dich verstehen kann. Aber das bringt dich nicht weiter. Du hast dich lang genug vergraben. Es ist an der Zeit aufzuwachen. Versprich mir, dass du das versuchen wirst!“

„Hoch und heilig!“, erwiderte Wolf.

„Gut, dann lass uns jetzt zur Mühle hochfahren und sehen, was uns dort erwartet“, schlug sie vor.

„Eine Bitte habe ich noch“, sagte Wolf vorsichtig, „könnte das vielleicht unter uns bleiben?“

„Das kann ich dir nicht versprechen. Peter wird schon wissen wollen, warum du zu mir in die Rechtsmedizin gekommen bist, anstatt uns zu Hause zu besuchen“, wandte Nadja ein.

Wolf nickte. „Dann erzähl ihm von mir aus das mit dem Arm und dass du mir deshalb den Kopf gewaschen hast. Ist ja nicht gelogen.“

„Dass dir das andere peinlich ist, ist schon mal ein guter Anfang.“ Nadja grinste und parkte hinter der Polizeiabsperrung unterhalb der Mühle.

AN DER MÜHLE

„Was für eine Sauerei“, stöhnte Hauptkommissar Lutz Brinke gerade, als Nadja und Wolf auf den Fundort der Leiche zugingen. Er versuchte, sich dem Mann von der linken Seite zu nähern, ohne in das Blut auf dem Boden zu treten. Aber das war nahezu unmöglich.

„Wieso? Geht doch noch“, sagte Nadja mit fachmännischem Blick auf die Wunde, „ich hätte bei der Verletzung eine größere erwartet.“

Brinke zuckte mit den Schultern. Ihm reichte es.

„Hast du jetzt einen Lakaien, Nadja?“, fragte Brinke und grinste breit. „Da hätte ich an deiner Stelle einen jüngeren und frischeren genommen. Grüß dich, Wolf. Was verschafft uns die Ehre? Ich dachte, du bist vorübergehend zum Bürohengst geworden.“

„Reine Neugier, ich war zufällig bei Nadja, als du angerufen hast“, entgegnete Wolf und gab Lutz Brinke die Hand, „aber schön, dass wir uns mal wiedersehen.“

„Schade, ein bisschen Unterstützung könnten wir gut gebrauchen, jetzt, wo Imke krank ist, aber was soll’s.“ Brinke wandte sich wieder Nadja zu. „Kannst du schon was sagen?“

„Hochbetagtes Opfer. Ich schätze mal, zwischen achtzig und neunzig Jahre alt. Die Leichenstarre ist komplett ausgeprägt, das Blut größtenteils verkrustet oder trocken. Könnte gestern Nachmittag, am Abend oder in der frühen Nacht passiert sein. Deutliche Schusswunde an der linken Halsseite, höchstwahrscheinlich mit Arterienverletzung, wenn man den Radius der Blutspritzer betrachtet. Interessanterweise ist die Menge dann aber eher klein, die herauskatapultiert worden ist. Der Exitus ist wohl ziemlich schnell eingetreten. Keine Ahnung warum. Dazu muss ich ihn aufmachen.“

„Vielleicht hat er vor Schreck oder aus Todesangst einen Herzinfarkt bekommen“, mutmaßte Wolf.

„Möglich“, sagte Nadja.

„Kann er denn abtransportiert werden?“, fragte Brinke.

„Nein, noch nicht“, bat Nadja, „die Bestatter sollen ihn mir noch kurz da auf eine Plane legen. Ich will noch seine Rektaltemperatur messen und seinen Gesamtzustand unter die Lupe nehmen.“

Lutz Brinke nickte und gab die entsprechenden Anweisungen. Dann zog er Wolf zur Seite. „Komm, wir gehen ein Stückchen. Ich kann diese knackenden Geräusche schlecht ertragen, wenn sie die Leichenstarre in den Muskeln lösen, damit er in den Transportsarg passt.“

„Kann ich verstehen“, erwiderte Wolf, „inspizieren wir halt ein bisschen das Gelände. Wer hat ihn eigentlich gefunden?“

„Ein Fotograf “, antwortete Brinke. „Der wollte mit seiner Drohne zeitig am Morgen Bilder machen. Die Rodenberger Mühle im Sonnenaufgang oder so. Aber jetzt ist ihm schlecht. Er sitzt dort hinten. Ich wollte ihm ein bisschen Zeit zum Sammeln geben, bevor ich weiter in ihn dringe. Wahrscheinlich bringt das sowieso nichts. Wenn das gestern Abend passiert ist, kann er nichts gesehen haben.“

„Es sei denn, dass er da auch schon mal hier war“, wandte Wolf ein.

Lutz Brinke nickte. „Ich überlege schon die ganze Zeit, warum jemand so einen alten Mann erschießt.“

„Das Verbrechen macht doch vor keinem Alter halt“, überlegte Wolf laut, „Zorn, Eifersucht, Rache, Wut, Macht, Enttäuschung, Schmerz oder Gier sind alles Kräfte, die zu Mord führen können.“

„Ja, das ist schon klar, aber wenn ich ihn erstickt im Seniorenheim oder im eigenen Bett vorgefunden hätte, wäre ich weniger irritiert gewesen“, erklärte Brinke.