Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Braig

- Sprache: Deutsch

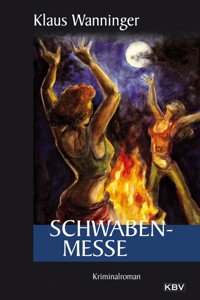

Die Landesregierung plant, auf den fruchtbaren Filderböden südlich von Stuttgart zusätzlich zu dem Flughafen jetzt auch noch eine neue Messe zu bauen. Die Bauern wehren sich. Die Regierung droht mit Enteignung. Plötzlich liegt ein Toter auf den Krautäckern neben dem Flughafen. Ein Toter, der anscheinend viel mit den Plänen der Regierung zu tun hatte. Kam er den Kritikern der Messe in die Quere? Welche Rolle spielt die als fanatische Gegnerin des Großprojektes bekannte Landwirtin Gabriele Krauter, auf deren Bauernhof in schwülen Sommernächten angeblich schwarze Messen gefeiert werden? Wieder nehmen Kommissarin Neundorf und Kollege Braig die Ermittlungen auf und stoßen auf dubiose Machenschaften einheimischer Politiker.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus WanningerSchwaben-Messe

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Schwaben-Rache

Schwaben-Messe

Schwaben-Wut

Schwaben-Hass

Schwaben-Angst

Schwaben-Zorn

Schwaben-Wahn

Schwaben-Gier

Schwaben-Sumpf

Schwaben-Herbst

Schwaben-Engel

Schwaben-Ehre

Schwaben-Sommer

Schwaben-Filz

Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, evangelischer Theologe, lebt mit seiner Frau und den schwäbischen Katern Mogli und Balu in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher einunddreißig Bücher. Seine Schwaben-Krimi-Reihe mit den Kommissaren Steffen Braig und Katrin Neundorf umfasst mittlerweile vierzehn Romane in einer Gesamtauflage von über einer halben Million Exemplare.

Klaus Wanninger

Schwaben-Messe

1. Auflage Juli 20002. Auflage Juli 20013. Auflage Juli 20024. Auflage Juli 20035. Auflage Februar 20046. Auflage Oktober 20057. Auflage Oktober 20088. Auflage Dezember 20099. Auflage Dezember 2011

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH,Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 99 86 68Fax: 0 65 93 - 99 87 01Umschlagillustration: Ralf KrampDruck: Aalexx Buchproduktion GmbH,GroßburgwedelPrinted in GermanyPrint-ISBN 978-3-934638-52-5E-Book-ISBN 978-3-95441-090-3

Meiner Frau Olivera danke ich für ihre Liebe,ohne die dieses Buch nicht hätte entstehen können.

Die Personen, Namen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen wäre rein zufällig. Leider beruhen die Hintergründe aber auf Tatsachen.

1.

Als sie das Bellen des Hundes zum ersten Mal wahrnahm, lag die Umgebung des Hauses noch im Dunkeln. Sie verharrte noch eine Weile im Halbschlaf, die Traumwelt vermischte sich eine Zeit lang mit der Wirklichkeit: Draußen, an den Rollläden, rüttelte der Wind, schleuderte die halb geschlossenen Elemente mit harten Schlägen hin und her und ließ im Abflauen das Kläffen des Tiers wieder deutlich werden.

Langsam tauchte sie aus dem Dämmerreich des Unbewussten auf. Sie hatte geträumt, lange und intensiv, und anscheinend ungezählte Male das Gleiche.

Die Hütte brannte, Flammen loderten, riesigen Fackeln gleich, am Holz der Wände hoch. Ziegel prasselten vom Dach, knallten auf die Steine des Hofes, zersprangen in tausend Teile.

Sie lagen im Schatten hinter dem Haus, starrten auf die Tür, lauschten auf die Geräusche aus dem Inneren. Der Himmel war dunkel in dieser kühlen Herbstnacht, Kälte lag in der Luft. Sie hielt den dicken Ast fest in der Hand, beobachtete den Widerschein des Feuers an der Hauswand. Die Hütte war alt, bestimmt vor mehr als einem halben Jahrhundert errichtet. Sie bestand aus einfachem Holz, dünnen, längst im grellen Licht der Sonne ausgebleichten Brettern, enthielt leere Kisten, vergammelte Kartonagen und Papiere, altes, teilweise schon vermodertes Holz, Überreste verrosteter landwirtschaftlicher Geräte. Stücke von Wert waren nicht darunter. Zwischen der brennenden Hütte, dem Wohngebäude und dem Stall erstreckte sich ein weitläufiger, mit kantigen Pflastersteinen ausgelegter Hof. Die Gefahr, dass das Feuer übersprang, war gering.

Sie wussten, dass er im Haus war, allein. Zwei Tage und zwei Nächte hatten sie das abgelegene Anwesen ausgespäht, genau überwacht. Er hauste zurzeit hier, hatte sich mit einem großen Vorrat an Lebensmitteln, Bier, Schnaps und Zigaretten zurückgezogen. Soweit sie es überblicken konnten, saß er den größten Teil des Tages in und vor dem Gebäude, trank von seinen alkoholischen Vorräten, drehte das Radio an, hörte Musik. Halb betrunken war er mehrfach in den Hof getorkelt, hatte sich breitbeinig mitten auf die Pflastersteine gestellt, seine Hose nach unten gezogen, dann kreuz und quer auf die kantigen Quader uriniert. Manchmal stand er so unter Druck, dass die Zeit nicht mehr reichte, sich von der Hose zu befreien: Mit Widerwillen und Ekel hatten sie dann beobachtet, wie ihm die Brühe in die Hose lief und den schmutzigen Stoff dunkel färbte. Fluchend war er ins Innere des Hauses zurückgekehrt, drinnen ein wildes Gebrüll ausstoßend.

Einmal, am späten Nachmittag, hatten sie sich voller Angst aufs nahe Feld zurückgezogen und dort in einer Ackerfurche in den Boden geduckt. Stark angetrunken war er auf dem Hof erschienen, hatte leere Schnaps- und Bierflaschen dort deponiert und sie dann mit seinem Gewehr zu treffen versucht. Sein Alkoholpegel war so hoch, sein Gehirn dermaßen in Schnaps getränkt, dass die Kugeln jämmerlich in alle Himmelsrichtungen zischten und Querschläger die gesamte Umgebung zu einem lebensgefährlichen Schlachtfeld werden ließen.

Jetzt aber lag er im Haus und schlief immer noch. Sie starrte zu ihrer Freundin und sah, dass diese den Kopf schüttelte. Die Luft war kalt, der Boden feucht. Sie spürte aufkommende Schmerzen in ihrer Hand und ihrem Arm, hatte Angst, dass diese taub, bewegungsunfähig werden könnten, vielleicht genau in dem Moment, wo es endlich notwendig wurde, sie zu gebrauchen.

Als sie wieder über den Hof spähte, zerbarst das winzige, schmale Hüttenfenster mit lautem Knall in der Hitze. Der Schlag hallte wie ein Gewehrschuss zwischen den Gebäuden. Wenn er jetzt nicht wach wurde, gab es keinen anderen Weg: Sie mussten selbst ins Haus, die Sache dort erledigen.

Die Flammen loderten hoch, weit über die Hütte hinaus, scheinbar bis zum Himmel. Teile des Daches torkelten brennend und Funken sprühend durch die Luft, schlugen wenige Schritte neben ihr auf den Boden. Eine Wolke von Ruß, beißendem Qualm und höllischer Hitze hüllte sie ein. Wurde er immer noch nicht wach, hatte er das Feuer nicht bemerkt?

Plötzlich hörte sie das Geräusch. Scharrende Füße, ein krächzender Bettrost, kullernde Flaschen, dann die Stimme, schreiend, fluchend, schimpfend. Sie nickte ihrer Freundin zu, packte den Ast noch fester. Ihre Finger schmerzten, das Herz pochte. Er musste jetzt aus dem Haus kommen, die Hütte zu retten, zumindest um den Schaden zu begutachten. Die Qualmwolke voller Ruß und Staub trieb über den Hof, tauchte ihn in ein nebliges, unwahres Licht. Der Wind drückte die Partikel auf den Boden, direkt in ihre Richtung. Sie fühlte den Dreck in ihre Lungen dringen, spürte sofort das Stechen in der Brust und den Hustenreiz, der ihr den Hals zu sprengen drohte. Plötzlich stand er im Hof. Fast lautlos war er durch die Tür getorkelt, starrte mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen ins Feuer, vom Alkohol umnebelt, von der jähen Störung seiner Nachtruhe wie gelähmt.

Es waren keine zwei Meter. Sie schnellte in die Höhe, den Ast fest in der Hand, stürzte sich durch den Rauch, sprang auf ihn zu. Im gleichen Moment, als sie den Arm nach oben riss, drehte er den Kopf, schaute sie voller Schrecken und Verwunderung an. Irgendeine Kraft in ihr drohte sie zu bremsen, ihr den Ast aus der Hand zu reißen – eine Erinnerung an früher, ganz früher, aber sie kämpfte mit sich selbst, bezwang den Widerwillen, entschied sich zu tun, was zu tun war. Bis er begreifen konnte, was hier geschah, hatte ihn der dicke, mächtige Ast bereits zu Boden gestreckt, ein Schlag, in dem alle Aggressionen der letzten Monate gemeinsam am Werk waren, eine Wucht, die seinen Schädel beinahe in verschiedene Teile spaltete. Dann waren sie gemeinsam über ihm, trampelten, schlugen, droschen, warfen mit allen kantigen und spitzen Steinen, die sie in der unmittelbaren Umgebung fanden, auf ihn, auf seinen breiten, schweren Körper, malträtierten ihn dermaßen, dass von der Leiche wenig Menschenähnliches übrig blieb. Sie waren im Rausch, in Trance, kämpften, verausgabten sich vollkommen, ließen erst von ihm ab, als der Rest der brennenden Hütte sich vollends aus seiner Verankerung löste und zur Seite fiel, ein Teil davon auf den Oberkörper der Leiche oder besser: auf den Rest dessen, was davon noch übrig geblieben war.

Das Letzte, das ihr von dieser Nacht in Erinnerung blieb, war die Schnapsflasche, die keinen Meter neben seinen Überresten lag, halb gefüllt, unversehrt. Sie ließen von ihm ab, nahmen einen großen Stein, gemeinsam, donnerten ihn auf die Flasche. Dann rannten sie aus dem Hof, erschöpft und ausgelaugt, zitternd und verbraucht, einer neuen Zukunft entgegen.

Wieder bellte der Hund, knurrend jetzt und mit nervösem Unterton. Sie tauchte endgültig aus ihren Träumen auf, starrte auf die Uhr und versuchte, den Stand der Zeiger zu erkennen. Beide bildeten sie eine fast senkrechte Linie. Fünf Uhr oder kurz davor, dämmerte es ihr und sie überlegte, was das sonst so ruhige Tier draußen an diesem Augustmorgen so in Rage zu bringen vermochte.

Gabriele Krauter wischte sich die Augen, blickte zur Seite, wo ihre Freundin in ruhigen Zügen atmete. Sie schob vorsichtig die Decke zurück, kroch aus dem warmen Bett. Der Hund bellte immer noch, heiser und abgekämpft jetzt, mehr und mehr in ein kehliges Knurren übergehend.

Gabriele Krauter verließ das Zimmer, schloss vorsichtig die Tür. Sie schlich sich ins Bad, legte ihren Schlafanzug ab. Als sie nach draußen blickte, zeigte sich der erste Dämmerstreifen am Horizont. Der Hund stand keine dreihundert Meter vom Hof entfernt, sprang vor einem schmalen, nur schwer identifizierbaren Gegenstand hin und her und bellte aufgeregt.

Er war kein schönes Tier; das struppige, verfilzte Fell wirkte verwahrlost, die Proportionen seines Körpers widersprachen jedem ästhetischen Anspruch. Den Hund einer bestimmten Rasse zuzuordnen fiel schwer: Der muskulöse, kräftige Leib erinnerte an einen Labrador Retriever, die kurzen, dünnen Beine eher an einen Spitz. Die Abstammung des Kopfes war überhaupt nicht zu enträtseln: Eine wulstige, ständig triefende Mundpartie und das plattgedrückte Gesicht ließen am ehesten noch auf einen unappetitlich vor sich hin sabbernden Boxer als Erzeuger des Mischlings schließen.

Gabriele Krauter blickte über den Hof und die Felder, sah die vielen Fahrzeuge auf der nahen Autobahn, die trotz der frühen Stunde, Lichtkegel vor sich herschiebend, schon unterwegs waren. Das weitläufige Areal des Flughafens, wenige hundert Meter von der Straße entfernt, tauchte hell erleuchtet wie ein unwirkliches, gerade gelandetes Raumschiff aus der dämmerigen Landschaft auf. Deutlich zeichneten sich die mächtigen Leiber in Startpositionen gerollter Flugzeuge auf dem fahlen Grau der weiten Betonflächen ab. Ihre heulenden Motoren prägten das Leben auf dem Hof und den Feldern, erinnerten sie jeden Tag wieder aufs Neue an die Konsequenzen ihrer hartnäckig und mühsam erkämpften Entscheidung, den landwirtschaftlichen Betrieb an Ort und Stelle weiterzuführen und nicht vor den Auswirkungen der modernen Zivilisation zurückzuweichen. Der Boden war fruchtbar und leicht zu bearbeiten, die Erträge meist opulent und weit über der Norm, die Arbeit auf den weiten, fast ebenen Flächen anstrengend, aber – bis auf den Lärm und die Abgasschwaden – zu ertragen. Sie musste sich arrangieren und eigene, der besonderen Situation angepasste Verhaltensweisen entwickeln, wollte sie hier langfristig überleben. Und dies war Gabriele Krauters Ziel, eines der wichtigsten, die sie sich selbst gestellt hatte.

Sie nahm sich ein frisches T-Shirt vom Regal, legte die blaue Arbeitshose auf einen Stuhl, starrte über die Äcker in Richtung des aufgeregten Tiers. Der Hund am Rand des Krautackers federte bellend auf etwas Gefundenes zu. Für den Bruchteil einer Sekunde verharrte er unmittelbar vor dem unbekannten Objekt, riss dann seinen Kopf zur Seite und sprang laut kläffend zurück.

Gabriele Krauter wusste nicht, wie lange Moses schon tobte und hin- und hersprang. Sie kannte den Hund aber gut genug, um zu begreifen, dass es sich um einen außergewöhnlichen Fund handeln musste. Der etwa acht Jahre alte Mischlingsrüde war nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, das hatten die Ereignisse der letzten Jahre deutlich gezeigt. Im Gegensatz zur hektisch-lauten Umgebung des Hofs blieb er normalerweise gleichmütig. Wenn Moses sich so in Rage bellte, musste etwas Besonderes vorgefallen sein.

Gabriele Krauter beschloss, vorerst auf eine Dusche zu verzichten, stellte sich vors Waschbecken, seifte sich ein. Prustend hielt sie den Kopf unter den Wasserhahn, klatschte sich kaltes Wasser ins Gesicht und auf den Oberkörper, trocknete sich sorgfältig ab. Als sie das T-Shirt überstreifte und in die Hose schlüpfte, hörte sie die Tür des Schlafzimmers knarren. Ihre Freundin starrte sie mit verschlafenen Augen an, fuhr sich durch ihre dichten strähnigen Haare. Sie war knapp über vierzig, knochig dünn, mit einem schmalen Gesicht.

»Moses bellt«, presste sie langsam hervor, gähnte leise. Der leichte Akzent ihrer Sprache war nicht zu überhören. Gabriele Krauter nickte und wies nach draußen.

»Wir sollten nachsehen, warum er sich so aufregt.«

Sie schlüpfte in ihre Schuhe, lief zur Haustür, öffnete. Der Horizont hatte sich deutlich aufgehellt, die Nacht war zu Ende. Das Kläffen des Hundes war vollends in ein böses Knurren übergegangen.

Gabriele Krauter steckte zwei Finger zwischen die Lippen, ließ einen durchdringenden Pfiff erschallen. Der Hund reagierte sofort. Wie ein Pfeil schnellte er von dem Acker weg, rannte auf das Haus zu und warf sich japsend vor der Frau auf den Boden.

Sie kniete nieder, streichelte das Tier.

»Was ist, Moses, was hast du entdeckt?«

Der Mischling rieb sich unruhig an ihrem Oberarm, tänzelte aufgeregt hin und her, stieß ein heiseres Bellen aus. Als sie sich aufrichtete, sprang das Tier davon. Alle paar Meter stoppte es mitten im Lauf, blickte zurück, winselte laut. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.

»Ich gehe nachschauen«, rief sie, ließ die Tür offenstehen. Sie versuchte näherkommend die dunkle Masse, ein knapp zwei Meter langes schmales Objekt am Rand des Krautackers, zu erkennen. Ob es aus Versehen von einem Flugzeug mitgeschleppt oder beim Steigflug zu Boden gefallen war? Die Manager des nahen Airports stritten vehement ab, dass es Vorkommnisse dieser Art gab. Technisch unmöglich, verlautbarten sie forsch, bei den modernen Maschinen, die in immer größerer Anzahl unterwegs sind: völlig unmöglich. Gabriele Krauter wusste, dass sie logen, ob bewusst oder mangels besserer Kenntnis, konnte sie nicht beurteilen. Sie hatte selbst mehrfach erlebt, dass startende Maschinen Ballast abwarfen: Erdbrocken, die sich von den Rädern lösten, kleine Äste oder Zweige, vom Wind auf die Startbahn geweht, die das Flugzeug dann vor dem Abheben zerquetscht und mitgerissen hatte. Im Winter bei niedrigen Temperaturen waren bereits mehrfach Eisklumpen unter hochsteigenden Maschinen in ihrer Nähe auf den Boden geschlagen; wahrscheinlich, weil die heiße Luft der Triebwerke sie von der Außenhaut gelöst hatte. Manchmal fand sie Überreste von Tieren, zerfetzte, verklumpte Vögel, die offensichtlich mit einem der stählernen Riesen kollidiert waren. Ohne Federn, mit dezimierten Gliedmaßen lagen sie irgendwo auf der Flur, verbrannt, verstümmelt, nicht einmal andeutungsweise ihr ursprüngliches Aussehen verratend. Ob Moses auf eine Ansammlung dieser unglückseligen Wesen gestoßen war?

Gabriele Krauter hatte den stechenden Geruch der unbekannten Masse schon in der Nase, als sie vom Krautacker noch mehrere Meter entfernt war. Der Wind kam böig von Nordwesten, trug eine seltsame Mixtur von süßlicher Verwesung und verbranntem Fleisch mit sich. Je mehr sie sich dem Fundstück näherte, desto intensiver nahm sie die starke Ausdünstung wahr. Ekel stieg in ihr auf, Gänsehaut überzog urplötzlich ihren Rücken, säuerliche Flüssigkeit revoltierte in ihrem Magen. Noch immer bellte der Hund vor ihr, leiser zwar und mit heiser-erschöpftem Unterton, aber mit deutlicher, unüberhörbarer Nervosität.

Dann hatte Gabriele Krauter ihn erreicht. Der Mischling jaulte laut auf, rannte die zwei Meter vor seiner Herrin her zu dem unbekannten Fund, stoppte jäh und schreckte wieder zurück. Die Töne, die der Hund von sich gab, waren so erbärmlich wie ihr Gemütszustand.

Nicht die Überreste eines Tieres lagen vor ihr, sondern die teilweise verkohlte Leiche eines Menschen. Arme und Beine lagen seltsam verwinkelt, halb um den Körper geschlungen, der Leib und die Hände des Toten waren schwarz verbrannt. Vom Gesicht hatten der oder die Täter nicht viel übriggelassen, neben der Nase gähnte ein tiefes Loch.

Die Person hier am Rand des Ackers war keinen freiwilligen Tod gestorben, soviel war klar. Gabriele Krauter spürte, wie es in ihr schaffte und gärte. Sie drückte den jämmerlich heulenden Hund von sich weg, beugte sich weit nach vorne. Die Reste eines späten Essens, vermischt mit bitterer Galle, ergossen sich wenige Zentimeter neben dem entstellten Schädel des Toten.

2.

Der kleine Junge stand im Schatten des mächtigen Busches und blinzelte ängstlich in die Morgensonne. Er schien sehr jung, keine zehn Jahre alt, war mit einer ausgebleichten, viel zu weiten alten Jacke bekleidet, die sich wie ein großer Vorhang um seinen auffallend schmalen Körper wickelte. Die kurzen, dünnen Beine steckten in schmutzigen Jeans, deren ausgebeulte Knie nach vorne abstanden.

Von der Straße her waren die Geräusche von Autos und Motorrädern, ab und an auch die Stimmen von Menschen zu hören, die die Hofeinfahrt passierten. Selten warf jemand einen Blick auf den leicht abschüssigen, von mehreren Mülleimer-Boxen gesäumten Weg zu den Garagen. Die Häuser in dieser Gegend hatten zwei oder drei Stockwerke, selten mehr, große, weitläufige Fenster, breite, oft von Sonnenschirmen oder Markisen bedeckte Balkone. Das Gelände rings um die Gebäude zeigte viel Grün; gepflegte Rasenflächen, Obstbaum-Wiesen, kleine Gärten. Vor den Garagen und auf den Parkplätzen standen auffallend große Autos, man hatte Arbeit und Geld in der schnell wachsenden Gemeinde im Remstal, brauchte sich vor niemandem zu verstecken, zeigte stolz und völlig unschwäbisch, zu was man es gebracht hatte.

Der kleine Junge drückte sich noch fester in den Schatten des Busches, suchte die Umgebung mit aufmerksamen Augen ab. Sein Blick fiel auf die dem Hof zugewandte Fensterfront des vor ihm liegenden Hauses: vier breite, mit hellen Gardinen geschmückte Glasflächen, mit einer reichen Auswahl von Pflanzen und Kakteen bestückt, alle streng verschlossen, keines auch nur einen Spalt offen. Genau dasselbe Bild eine Etage höher: Weite Fensterfronten, Vorhänge, Pflanzen, Ruhe. Menschen, neugierige Gesichter, Leben in irgendeiner Form war nirgendwo zu entdecken.

Er tastete die ganze Fassade mit seinen Augen ab, überprüfte die Umgebung, suchte nach einem Gegenstand, den Höhenunterschied zu überwinden. Auf der Rasenfläche neben den Garagen, von üppig grünen Zierhölzern gesäumt, lag ein alter, leicht eingedellter Eimer. Der Junge ließ sich auf alle Viere nieder, krabbelte durch den Busch zu dem Fundstück, zog es zu sich her. Er drückte den Eimer auf den Boden, spürte, dass er stabil genug war, seinem Körper Halt zu geben. Den kleinen Hund, der neugierig den abschüssigen Weg die Hofeinfahrt hinuntersprang, den Geruch irgend eines anderen Lebewesens in der Nase, bemerkte er erst, als er direkt vor dem dichten Pflanzengestrüpp angelangt war. Es handelte sich um einen hellbraunen Spitz, ein älteres, schon von etlichen kahlen Flecken in seinem Fell geziertes Tier. Auge in Auge standen sie sich gegenüber, auf gleicher Höhe, nur durch eine üppig grüne Ranke der Pflanze getrennt, beide zutiefst erschrocken, mit pochenden Herzen und Adrenalin im Blut.

Die alte Frau im Nachbarhaus wurde auf den Jungen erst aufmerksam, als der Hund heftig bellend vor dem Busch zurückwich und tänzelnd und kläffend den Rückweg antrat. Elfriede Buschmann hatte es sich angewöhnt, die Umgebung – wann immer es ihr möglich war – streng im Blick zu behalten, seit die Meldungen über Wohnungseinbrüche ständig neue Schlagzeilen in der Tageszeitung produzierten. Der Schlaf heute Nacht war tief und erholsam ausgefallen, weit befriedigender als in den Nächten zuvor, und so hatte sie gelöst und in freundlicher Stimmung ihren an Röststoffen armen Kaffee aufgebrüht und eine Packung Bahlsen-Kekse geöffnet, eines der zahlreichen Geschenke zum letzten Geburtstag. Sie stellte die Tasse auf einen hauchdünnen Teller, postierte beide auf dem kleinen Klapptisch nahe dem Küchenfenster, legte den Gebäckkarton daneben. Von diesem Platz aus hatte sie einen großen Teil der Straße, die Einfahrt in den Hof und die breite Grünfläche hinter den Häusern voll im Blick. Die Kekse zauberten ein Potpourri würziger Düfte in den Raum. Sie betrachtete die Farbe, die Form und die Anordnung des Backwerks, beschloss, zuerst von der üppig gefüllten Waffelrolle zu naschen, die in zwei verschiedenen Stapeln links und rechts an den beiden Enden des Kartons angeboten wurde. Als sie den ersten Keks in den Mund schob, mit der Zunge vorsichtig seinen Geschmack ertastend, meldete sich der Hund hinter dem Nachbarhaus.

Überrascht legte sie die Waffelrolle neben ihre Kaffeetasse, starrte nach unten. Der hellbraune Spitz sprang wütend hin und her, tänzelte vor dem Buschwerk auf und ab. Neugierig schob Elfriede Buschmann die kleine, selbst gehäkelte Gardine zur Seite, betrachtete das Treiben des Tieres. Der Hund bellte in Richtung des Pflanzengestrüpps, rannte dann rücklings den Weg zur Straße hoch, riss alle paar Meter den Kopf zur Seite, kläffte zurück. Tiere, gleich welcher Art, hatten laut Mietordnung im Hof und auf den Grünanlagen nichts zu suchen, allen voran Hunde; zu groß waren der Schmutz und die Zerstörung, die sie auf dem ordentlich gepflegten Gelände verursachten!

Entrüstet schob Elfriede Buschmann ihren Stuhl zurück, verfolgte das Zurückweichen des ungehorsamen Tieres, das sich mehr und mehr der Straße näherte. Der Spitz rannte den leicht abschüssigen Weg hoch, stoppte, kläffte in Richtung Hof, setzte erneut zum Spurt an. Wenige Sekunden später war er hinter parkenden Autos verschwunden. Die alte Frau ließ sich gerade wieder auf ihren mit einem selbst gefertigten Kissen bestückten Stuhl sinken, zufrieden über das Abtauchen des Störenfrieds, als sie den kleinen Jungen bemerkte. Er kroch auf allen Vieren aus dem Gebüsch, ängstlich, unübersehbar nervös um sich spähend.

Sie wusste – natürlich – vom ersten Moment an, was der plante. Mit seinen rabenschwarzen, wuscheligen Haaren, der viel zu weiten, lommeligen Jacke und den dünnen Beinen hatte er keine Chance, sie hinters Licht zu führen. Sie hatte das Fahndungsfoto in der Zeitung aufmerksam studiert, sich die Gesichter der Übeltäter genau eingeprägt. Rumänische Banden, nicht einmal davor zurückschreckend, ihre eigenen Kinder zu Verbrechern heranzuziehen, skrupellose Gangster, die nur ein Ziel hatten: Ehrliche, anständige Bürger zu überfallen und auszuplündern!

Elfriede Buschmann überwachte die Szene mit Argusaugen. Der Junge prüfte immer noch seine Umgebung, tastete die rückwärtige Fassade des Nachbarhauses mit angespanntem Blick ab. Seine ausgemergelten Gesichtszüge waren selbst von ihrer Küche aus deutlich zu erkennen. Die Backenknochen zogen sich scharfkantig durch beide Hälften des Gesichts, die Haut war grau, nicht einmal der Ansatz eines Fettpolsters vorhanden. Genau so war er in der Zeitung abgebildet.

Als der Junge hinter sich griff und vorsichtig einen Eimer aus dem Gebüsch zum Vorschein brachte, wusste Elfriede Buschmann, dass sie jetzt keine Zeit mehr verlieren durfte. Sie beobachtete noch, wie der Kleine draußen flink zu den Boxen wieselte, die die Mülltonnen beherbergten, den Kunststoffbehälter auf den Boden stellte und ihn bestieg. Sie schob ihren Stuhl zurück und bemühte sich, schnell zum Telefon zu gelangen. Die Notrufnummer kannte sie auswendig. Für alle Fälle. Sie tippte, wartete ungeduldig.

»Die rumänische Bande«, sprudelte sie los, als sich der Beamte am anderen Ende der Leitung endlich meldete, »hier bei uns im Hof.«

Sie erklärte, was hinter dem Nachbarhaus vor sich ging, bat um schnelles Eingreifen der Polizei. Ungeduldig buchstabierte sie ihren Namen, ließ sich mit ihrer Adresse und dem Geburtsdatum identifizieren.

Als sie endlich wieder aus dem Küchenfenster in den Hof blickte, war der Junge natürlich spurlos verschwunden. Nur der kleine Eimer stand noch an Ort und Stelle, direkt vor den Müllboxen.

3.

Kriminalrat Gotthold Gübler genoss den Blick aus seinem Büro im vierten Obergeschoss des Landeskriminalamts im Stuttgarter Ortsteil Bad Cannstatt. Immer, wenn er seine Augen über die nahen Berge mit ihren Rebenhängen und die Silhouette der Fabrikanlagen darunter schweifen ließ, fühlte er Stolz auf sein Beharrungsvermögen und seine Durchsetzungsfähigkeit, die es ihm ermöglicht hatten, entgegen dem ursprünglichen Willen der Amtsleitung und des Personalrats seine Arbeitsräume hier im obersten Stockwerk des langgezogenen Gebäudes einzurichten.

Unbeirrbar hatte der kleine, grauhaarige Mann bei der Neuordnung der Zimmerverteilung im letzten Winter darauf bestanden, sich und seine Mitarbeiter in einer Höhenlage zu platzieren, die ihnen einen weiten Blick über Bad Cannstatt und das Neckartal bis hin zum von der Grabkapelle der Württemberger gekrönten Rotenberg erlaubten. Er benötige das Panorama zur vollen Entfaltung seines kriminalistischen Spürsinns, hatte er allen Einwänden zum Trotz erklärt. Wer die kleine, stets in unauffällig graue Anzüge gekleidete Person kannte, wusste, dass mit ihr nicht leicht Kirschenessen war. Nach langen Querelen und viele die Arbeit des Amtes lähmenden Auseinandersetzungen hatten Güblers Widersacher schließlich resigniert und ihm das Recht auf die Zimmerflucht in der obersten Etage eingeräumt.

»Krauter, heißt die Frau wirklich Gabriele Krauter?«, vergewisserte sich Gübler am Telefon, nachdem die Kriminalpolizei in Leinfelden-Echterdingen das LKA über den Fund einer Leiche nahe dem Stuttgarter Flughafen verständigt hatte, »das ist interessant, sehr interessant!«

Er betrachtete die Rebenhänge über Bad Cannstatt und Untertürkheim und freute sich auf den neuen Wein, der in wenigen Wochen zu erwarten war.

Der Beamte am anderen Ende der Leitung konnte seine Ungeduld nicht länger zurückhalten.

»Also, was ist jetzt, übernehmen Sie die Sache, ja oder nein? Ich meine, wo die Frau einschlägig bekannt ist …«

»Aber ja«, erklärte Gübler, »Krauter, Gabriele. Selbstverständlich ist das unsere Untersuchung, ohne jeden Zweifel. Wir sind schon unterwegs.«

Er schob das Telefon zurück, verließ seinen hohen Stuhl, lief zur Tür.

»Braig«, rief er in den Nachbarraum hinein, »fertigmachen. Einsatz!«

Kriminalkommissar Steffen Braig sah missmutig von den Akten auf, die er gedankenverloren durchblätterte. Er war Mitte dreißig, groß, hatte dunkle Haare, die von etlichen grauen Strähnen durchzogen waren, arbeitete seit mehreren Jahren beim Landeskriminalamt. Normalerweise wehrte er sich nicht gegen Wochenenddienste, waren sie im Zusammenhang mit akuten Ermittlungen doch oft notwendig und wurden meist mit freien Tagen unter der Woche ausgeglichen. Er war nicht verheiratet, hatte im Moment keine Freundin, sah also keinen besonderen Grund, seine Freizeit zeitgleich mit der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung verbringen zu müssen. Im Gegenteil: Der besondere Reiz der Tätigkeit an Samstagen und Sonntagen lag in der Abwesenheit Güblers, was nicht nur eine deutliche Steigerung der Arbeitseffektivität ermöglichte, sondern auch das Betriebsklima innerhalb ihrer Abteilung in sonst unbekannte Sphären emporschnellen ließ. Gübler verstand es auf geradezu geniale Weise, selbst jeder Arbeit aus dem Weg zu gehen, seinen Untergebenen dafür aber unzählige unnötige Steine vor die Füße zu werfen.

Deshalb genoss Braig die Tage im Amt ohne Anwesenheit des Kriminalrats.

Die Arbeit der letzten Jahre hatte ihm neben dem üblichen Frust und einigen langwierigen, ergebnislosen Untersuchungen auch etliche Erfolgserlebnisse verschafft, die dazu beitrugen, sein Selbstbewusstsein spürbar zu stabilisieren. Er war sicherer geworden in der Durchführung seiner Ermittlungen, hatte sich mehr von Güblers oft wenig durchdachten Arbeitsmethoden gelöst, ihm dann und wann auch eigene konträre Fahndungswege entgegengesetzt, die durchaus zum Erfolg führten. Die Angst der ersten Monate im Amt, durch falsches Vorgehen Spuren zu verwischen, sie falsch zu bewerten oder sie zu übersehen und deshalb von seinem Vorgesetzten in dessen rücksichtslos-überheblicher Art zur Rede gestellt und gemaßregelt zu werden, war langsam, aber stetig einem aus Erfahrung und Routine erwachsenen Bewusstsein gewichen, die Erfordernisse seines Berufs bewältigen und aufgetragene Projekte meist sachgerecht zum Erfolg führen zu können.

Unterstützung fand dieser Reifeprozess durch die wachsende Anerkennung und Wertschätzung, deren Braig bei immer mehr Kollegen zuteil wurde. Es war unübersehbar, dass der junge Kommissar allgemein als freundlich, aufgeschlossen, zuverlässig und fachlich als äußerst kompetent galt – Eigenschaften, die in einem auf Kreativität und Teamarbeit angewiesenen Beruf unverzichtbar waren.

Mehr Schwierigkeiten erwuchsen Braig zurzeit aus seinem Privatleben; da war zum Beispiel das immer noch komplizierte Verhältnis zu seiner alleinstehenden, über jedes erträgliche Maß hinaus eifersüchtigen Mutter oder seine ihm selbst immer deutlicher zu Tage getretene Unfähigkeit, Beziehungen zu Frauen auf eine stabile, auch wenig erfreuliche Momente überdauernde Grundlage zu stellen. Wobei er sich im Klaren darüber war, dass sich die beiden Problemkreise gegenseitig überlappten und der zweite wohl in starkem Maß aus dem ersten resultierte. Der Ruhepol in seinem Leben fehlte, immer noch; den Beruf langfristig als einzige Aufgabe anzusehen, brachte auf Dauer keine Befriedigung. Spürbare Folgen seiner privaten Schwierigkeiten waren sporadisch auftretende Schübe von migräne-ähnlichen Kopfschmerzen, Beschwerden, die ihn im beruflichen Alltag lähmten und sein Dasein ab und an in eine Folterstätte verwandelten.

Güblers Anwesenheit heute im Amt vermochte Braigs Laune nicht gerade aufzumöbeln. Der Kommissar litt gerade jetzt unter Kopfweh, fühlte bohrende, beißende Schmerzen irgendwo tief in seinem Schädel und hoffte auf einen ruhigen Samstag in Bad Cannstatt. Auf alles, nur nicht auf ein neues Verbrechen.

»Einsatz?«, fragte er. »Um was geht es?«

Dass Gübler heute im LKA erschienen war, hatte einen triftigen Grund: Die Anwesenheit eines Fernsehteams, das die besonders effiziente Arbeit des Amts ausführlich zu dokumentieren beabsichtigte. Weil die Journalisten einen Einblick in möglichst viele Abteilungen des Landeskriminalamtes wünschten, hatte der Präsident darum gebeten, einen Samstag für deren Erscheinen auszuwählen, um die Arbeit der Beamten nicht über ein akzeptables Maß hinaus zu belasten.

Braig kannte die narzisstische Eitelkeit seines Vorgesetzten zur Genüge. Wo immer eine Kamera Aufnahmebereitschaft signalisierte, war Gübler nicht weit entfernt. Im Licht der Öffentlichkeit, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, schien das Lebenselixier des körperlich nicht gerade groß geratenen Mannes zu sein.

»Um was es geht?« entrüstete sich Gübler. »Junger Mann, was sind Sie von Beruf? Eine Leiche wartet auf uns. Draußen am Flughafen.«

Braig fühlte sich genervt. Das Geschwätz seines Chefs, dumm, hohl, aufgeblasen, kannte er zur Genüge. Der würde ihn auch dann noch von oben herab als junger Mann anreden, wenn er längst pensioniert war.

Trotz seiner Kopfschmerzen bemerkte Braig die großen Augen Güblers, die außergewöhnliche Energie, die den Mann antrieb, die Hoffnung, die ihn beseelte. Alles war typisch für ihn, nur das nicht: Hoffnung, Aktivität, Energie.

»Mord?«, fragte Braig. »Oder Unfall?«

Güblers Gesicht legte sich in Falten.

»Sie sollten keine philosophischen Exkurse abhalten. Die Spurensicherung ist schon an Ort und Stelle. Wir müssen uns beeilen.«

Braig konnte seine Überraschung nicht verbergen Er glaubte, nicht richtig verstanden zu haben.

»Wir? Sie wollen mitkommen?«

»Warum nicht? Haben Sie etwas dagegen einzuwenden?«

Steffen Braig schüttelte den Kopf. Natürlich hatte er nichts einzuwenden. Wieso auch. Überrascht war er trotzdem. Schließlich war es in all den Jahren, die er hier am LKA arbeitete, das erste Mal, dass Gübler sich bereit erklärte, selbst in die Niederungen der konventionellen Polizeiarbeit hinabzusteigen und die meist recht mühsame Untersuchung am Tatort vorzunehmen. Und das noch dazu an einem Wochenende und in einem Moment, wo eventuell aufnahmebereite Fernsehkameras auf den Mann warteten.

Er wusste nicht, was hinter dem ungewöhnlichen Interesse seines Vorgesetzten steckte. Auf jeden Fall war es verblüffend.

4.

Fünfundzwanzig Minuten später parkten sie vor dem Aussiedlerhof Gabriele Krauters. Gübler hatte darauf bestanden, das Blaulicht einzuschalten und die Hektik auf den ohnehin überfüllten Stadtrandstraßen Stuttgarts zu verschärfen.

»Schön haben die es hier«, erklärte er, indem er auf die Äcker und Felder der Umgebung zeigte. Über eine großzügig ausgebaute Trassenführung hatten sie die Bundesstraße verlassen, diese unterquert und dann die weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen erreicht. Goldgelbe Kornähren und ein fast unübersehbares Meer von kleinen, systematisch in Reih und Glied angeordneten Weißkrautköpfen prägten die Szenerie. Trotz der frühen Stunde flimmerte die Luft über den Feldern, die Temperaturen näherten sich jetzt schon hochsommerlichen Werten. Der Boden war staubtrocken, seit Tagen hatte es nicht geregnet. Braig sah, dass das Korn reif war, die Bauern standen wohl kurz vor der Ernte. Für das Weißkraut dagegen blieb ihnen noch Zeit. Die Köpfe mussten noch wachsen, waren klein, die Blätter noch zu locker gewickelt.

Die Nutzfläche lag eben, nur sanft geneigt, von wenigen schmalen Heckenstreifen durchzogen. Einige der Bauern wohnten inmitten der Flur, in weitläufigen, modern hergerichteten Aussiedlerhöfen, die über eine schmale, geradlinig verlaufende asphaltierte Straße zu erreichen waren. Braig zählte sieben verschiedene Gehöfte. Begrenzt wurden die Ackerflächen auf beiden Seiten von zwei stark befahrenen Straßen, deren Lärmpegel je nach Windstärke mal sehr laut und dann wieder weniger stark zu vernehmen war. Hinter der Breitseite des Geländes erstreckte sich der Flughafen, dessen startende und landende Maschinen in kurzen Abständen über die Felder hinwegdonnerten.

Gabriele Krauter, eine untersetzte, mittelgroße Frau Mitte dreißig, erwartete sie vor ihrem Hof. Sie trug ein graues T-Shirt und dunkelblaue Jeans, hatte ein schmales, von der Sonne gebräuntes Gesicht. Ihre hellblonden Haare reichten ihr, zu einem Pferdeschwanz gebunden, weit über die Schulter. Am linken Ohr prangte ein überdimensional großer, platinfarbener Ring.

»Die Filderböden zählen zu den fruchtbarsten im ganzen Land«, erklärte sie, »unsere Erträge bestätigen es jedes Jahr.«

Braig beobachtete die Frau, wie sie Gübler begrüßte, dann ihm selbst die Hand reichte. Er stellte sich vor, nickte ihr zu. Die Bäuerin verfügte über einen beeindruckend durchtrainierten Körper. Ihr Händedruck bestätigte, welche Kraft in ihr steckte. Trotzdem war nicht zu übersehen, dass sie nervös war. Unsicher zappelte sie hin und her.

»Lössboden?«, fragte Braig. Sein Schädel dröhnte vor Schmerzen, die an Intensität ständig zunahmen. Gübler warf ihm einen zornigen Blick zu.

»Richtig«, bestätigte Gabriele Krauter, »wir verfügen hier über eine mehrere Meter mächtige Lössschicht vom Ende der letzten Eiszeit. Fünfzehn- bis zwanzigtausend Jahre alt. Der Filder-Löss hat einen sehr hohen Tonanteil, sodass sich auf seiner obersten Schicht ständig Lehm bildet, der sogenannte Filder-Lehm. Diese Kombination führt zu unserer hohen Bodenqualität. Nach der offiziellen Bodenschätzung des Agrarministeriums, die alle Böden unter dem Gesichtspunkt ihrer Ertragsfähigkeit für Kultur-pflanzen erfasst, liegt die Filderkrume in der höchsten Stufe. Dies Land hier gehört zu den fruchtbarsten Anbauflächen in ganz Europa. Wir können weitgehend ohne Zusatz von künstlichen Düngemitteln arbeiten. Ein einzigartiger Luxus.«

»Ich weiß, ich weiß«, erwiderte Gübler und schüttelte unwillig seinen Kopf, »Sie haben es mir damals zur Genüge erzählt. Ich bin allerdings nicht gekommen, um mir wieder Ihre Vorträge anzuhören.«

Braig wandte sich überrascht an seinen Vorgesetzten. »Sie kennen sich?«

Gübler nickte beiläufig. »Wir hatten schon miteinander zu tun. Vor Ihrer Zeit beim Amt.«

Vier Jahre waren es inzwischen. Braig hatte es nicht bereut, sich auf die Stelle in Stuttgart beworben zu haben. Zwar waren Güblers herrische Art, sein unübersehbares berufliches Unvermögen, der ehrenkäsige, schikanöse Umgang mit Kollegen und speziell mit Untergebenen fast nicht zu ertragen, doch für Braigs Privatleben bedeutete die Trennung von seinem früheren Wohn- und Arbeitsplatz in Mannheim Rettung in buchstäblich letzter Sekunde. Allzu lange hatte er es hinausgeschoben, sich von seiner Mutter abzulösen, sich ihrem auch den entlegensten Bereich seines Privatlebens überwachenden Einfluss zu entziehen. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hatte er sich von ihr immer wieder davon abhalten lassen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass er sich von ihr abnabeln musste, wollte er endlich Schritte zu einem befriedigenden, sinnvollen Eigenleben unternehmen. Seine Mutterbindung war nicht länger zu ertragen, die Ausmaße ihrer Überversorgung hatten jedes akzeptable Maß überschritten.

Jahrelang hatte er es hingenommen, dass sie sich an ihm festklammerte, ihm bewusst und unbewusst jeden Freiraum raubte. Seine Kontakte zu anderen Leuten wurden von ihr kontrolliert, weibliche Bekanntschaften begutachtet und fast generell als unakszeptabel erklärt. Hatte er sich trotz ihres offenkundigen Widerwillens dazu entschlossen, die Beziehung zu einer Frau aufrechtzuerhalten, ja, sie sogar noch zu intensivieren, war seine Mutter jedesmal in völlig unkontrollierbare Hass- und Eifersuchtsszenen verfallen und hatte wochenlang nur noch das eine Ziel gehabt, die von ihr als Konkurrentin empfundene Frau zu vertreiben. Vor seinem Umzug nach Stuttgart war ihr dies immer wieder gelungen, hatten ihre subtil vorgetragenen Hinweise auf ihr schweres Leben ihn jedesmal davor zurückschrecken lassen, seine eigenen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen und endlich auf seine Rechte zu pochen.

Vor mehr als dreißig Jahren war sie mit ihren beiden kleinen Kindern Hals über Kopf aus ihrer Heimat Jugoslawien geflohen, nachdem sie den eigenen Ehemann mit ihrem Kindermädchen in flagranti überrascht hatte. Ohne jede Beziehung zu Deutschland hatte sie sich in das fremde Land begeben, weil man dort auf der Suche nach billigen Arbeitskräften war. Jahrzehntelang hatte sie drei Berufe gleichzeitig ausgeübt: Zeitungen ausgetragen, in Kantinen Geschirr gespült und geputzt, in Gastwirtschaften die Drecksarbeit erledigt, dazu die Kinder großgezogen, alles ohne Widerspruch, obwohl sie es in Jugoslawien zur allseits geachteten, weit bekannten Chefköchin eines der berühmtesten Fußballvereine des Landes gebracht hatte.

Dann war Braigs Schwester an Krebs erkrankt und in jahrelanges Siechtum verfallen, schließlich elendig an der schlimmen Krankheit gestorben – ein Ereignis, das die Bindung der Mutter an ihr verbliebenes Kind noch verstärkt und eben zu der Intensität hatte anwachsen lassen, die ihm die Luft endgültig raubte.

Kopfschmerzen immer heftigeren Ausmaßes hatten ihn geplagt, depressive Anfälle und tagelange Niedergeschlagenheit. Die räumliche und psychische Distanz zu seiner Mutter waren ihm zu einer Überlebensfrage geworden, sodass er die Versetzung nach Stuttgart als Befreiung aus einer lange währenden Gefangenschaft empfand.

Dennoch hatte er sich durch den Umzug nicht vollständig von ihr gelöst, die Trennung nicht so radikal vollzogen, dass sie sich jetzt vollständig alleingelassen fühlen musste. Im Gegenteil: Mindestens jede Woche, soweit es sein Dienst erlaubte, besuchte er sie, um sein Interesse an ihr deutlich zu demonstrieren. Seine Mutter jedoch zeigte sich nicht dankbar: zu seinem Leidwesen nutzte sie fast jede Begegnung, ihm Vorwürfe wegen seines Umzugs entgegenzuschleudern.

Und so sehr er sich gegen ihre Anklagen immunisiert glaubte, plagten ihn in der Nacht und am nächsten Tag heftige Kopfschmerzen, denen er meist nur mit einer Handvoll Aspirin abhelfen konnte.

Auf der schmalen Straße, über die sie das landwirtschaftliche Anwesen erreicht hatten, näherte sich ein großer, dunkelgrüner Traktor. Er schleppte einen gewaltigen Anhänger, voll beladen mit Korn, schwenkte wenige Meter vor ihnen auf den Hof. Eine auffallend schmale, schlanke Frau stieg ab und kam auf sie zu. Sie schien knapp über vierzig, hatte einen dünnen, fast knochigen Körper, strähnige Haare, ein ausgemergeltes, verschwitztes Gesicht.

Gabriele Krauter schien sichtbar aufgeregt, als sie sie sah.

»Meine Mitarbeiterin, Frau Beranek«, erklärte die Bäuerin mit leicht flatternder Stimme, »sie wurde wie ich durch das Gebell unseres Hundes auf die Leiche aufmerksam.«

Braig spürte Pochen und Rumoren hinter seinen Schläfen, ärgerte sich, dass er keine Kopfschmerztabletten mitgenommen hatte. Die Folgen seines gestrigen Besuches in Mannheim ließen sich nicht länger verdrängen.

»Um wieviel Uhr war das?«, fragte Gübler.

Mirjana Beranek wischte sich die Hand ab, reichte sie den Kriminalbeamten. Braig wunderte sich auch diesmal über den kräftigen Händedruck einer Frau, sah den großen, platinfarbenen Ring, den sie an ihrem linken Ohr trug. Dasselbe Modell wie der ihrer Kollegin.

»Kurz vor fünf, wenn ich mich richtig erinnere«, erklärte Gabriele Krauter ohne langes Überlegen.

»So früh war Ihre Mitarbeiterin schon hier?«

Die Bäuerin wies auf das Gebäude hinter ihnen.

»Wir wohnen beide dort. Das Haus ist groß genug, wie Sie sehen.«

Steffen Braig betrachtete das Anwesen, das aus einem langgezogenen, zweistöckigen Wohngebäude, einem großen Stall und zwei niedrigeren Holzschuppen bestand. Die Längsfront des Hauses besaß in jedem Stockwerk sieben Fenster, dazu unten die Eingangstür und oben einen Balkon. Vor der Schmalseite des Gebäudes erstreckte sich ein kleiner, von einem dunkelbraunen Holzzaun eingefasster Garten. Es schien genug Platz für zwei Familien vorhanden zu sein.

»So, so, Sie wohnen hier«, meinte Gübler. Er wiegte den Kopf hin und her, tastete die neu hinzugekommene Frau aufmerksam mit seinen Augen ab. Sein Blick blieb an ihrem linken Ohr haften, an dem der große Ring baumelte.

»Darf ich fragen, seit wann?«

Mirjana Beranek nickte freundlich. »Fünf Jahre jetzt«, erklärte sie. Ihre Stimme klang tief, brachte einen fremdländischen Akzent zum Ausdruck.

»Sonst noch jemand?«

Gabriele Krauter zuckte mit der Schulter.

Der Wind wehte stärker, ließ den Lärm der Bundesstraße anschwellen. Die Antwort der Frau war kaum zu verstehen.

»Sie wissen es doch, Herr Kommissar.«

»Kriminalrat«, berichtigte Gübler, »falls Sie es vergessen haben sollten.«

»Sie müssen entschuldigen. Es ist eine Weile her, dass Sie hier waren.«

Gotthold Gübler ließ sich Zeit mit seiner nächsten Frage. Er sprach langsam, überlegte jedes Wort.

»Kein Mann? Keine Familie?« Er grinste süffisant.

Gabriele Krauter stakste nervös von einem Fuß auf den anderen.

»Wer will denn heute noch auf einen Bauernhof heiraten? Schmutzige Arbeit, kaum Ferien, keine Rücksicht auf die Bandscheiben. Welcher Mann ist daran interessiert?«

Der Kriminalrat verzog sein Gesicht, war offensichtlich mit der Antwort unzufrieden.

»Aber Sie feiern noch immer Ihre …« Es hörte sich an, als stottere er. »… Ihre Orgien?«

Gabriele Krauter schüttelte den Kopf.

»Unser Haus ist groß, unser Anwesen hat Platz genug. Warum sollen wir nicht ab und zu ein paar Leute einladen?«

»Fragt sich nur, was für Leute.«

»Das ist doch wohl unsere Sache.«

»Nicht, wenn es sich um Berufsdemonstranten, Querulanten, Aufrührer, Terroristen und Kriminelle handelt.«

»Oh mein Gott, Herr Komm …« Krauter hielt ein, verbesserte sich. »Herr Kriminalrat. Ihre Vorurteile bleiben wohl ewig haften, wie?«

»Vorurteile?«

Gotthold Gübler zog sich sorgsam seine Krawatte zurecht. Er stand wenige Schritte von Gabriele Krauter entfernt, er reichte ihr kaum über die Schulter.

»Geben Sie doch endlich auf! Sie konnten nichts beweisen«, erinnerte sie ihn, »obwohl Sie es über Monate hinweg krampfhaft versuchten.«

Der Kriminalrat winkte verärgert ab.

»Was nicht ist, kann immer noch werden«, brummte er, »wo ist die Leiche, die Sie gefunden haben?«

Gabriele Krauter atmete tief durch, zeigte an ihrem Hof vorbei.

»Dreihundert Meter ungefähr. Vorne, Richtung Bundesstraße. Am Rand des Krautackers. Ihre Kollegen sind schon lange dort.«

»Gut. Dann gehen wir. Sie begleiten uns?«

Der Ton in Güblers Stimme machte deutlich, dass er ihre Zustimmung voraussetzte.

»Wir haben viel zu tun. Die Ernte ist in vollem Gang.«

»Ich kann Sie auch ins LKA vorladen. Zwangsweise. Wenn Ihnen das lieber ist?«

Die Bäuerin seufzte laut. Ihr T-Shirt zeigte unter den Achseln deutliche Schweißspuren.

»Reicht es, wenn ich alleine mitkomme?«, fragte sie.

Gübler schüttelte den Kopf.

»Ihre Mitbewohnerin, Freundin oder wie immer Sie sich gegenseitig bezeichnen, war dabei?«

»Wir hörten den Hund bellen, ich erwähnte es. Mirjana, Frau Beranek, kam wenige Schritte hinter mir, keine Minute später. In der kurzen Zeit kann ich die Person schlecht ermordet haben.«

Sie versuchte, ein schelmisches Grinsen aufzusetzen, was ihr aber nicht gelang. Ihr Gesicht wirkte verkrampft, das hektische Hin und Her ihrer Augen spiegelte ihre Nervosität.

»Ihre Witze sollten Sie sich sparen«, blaffte Gübler, deutete zur Bundesstraße. »Begleiten Sie uns besser zum Fundort.«

Er lief zwei Schritte, blieb dann stehen.

»Ihre Frau Beranek möchten wir dann in dreißig Minuten hören. Hier, vor Ihrem Hof.«

Diese nickte mit dem Kopf, lief wieder zu ihrem Ackergefährt.

Braig hörte den Motor des Traktors hinter sich losrattern.

Die Kollegen von der Spurensicherung waren ihm unbekannt. Gübler dagegen begrüßte den Arzt wie einen alten Freund.

Dr. Martin Keil hatte die Leiche bereits gründlich untersucht. Er war ein älterer, weißhaariger Mann mit einem bulligen Körper und dichten Augenbrauen. Seine Stimme klang rauchig und verschnupft, sein Gesicht strahlte vor Begeisterung. Die Nasenflügel glänzten rot wie bei einem starken Trinker.

»Saubere Arbeit«, sagte er laut, um den Lärm der nahen Straße zu übertönen, »der wurde erst gekillt, dann hat man sein Gesicht noch weiter demoliert. Anschließend wurden die Überreste mit Benzin übergossen, zumindest der obere Körperteil, und dann wurde er noch geröstet. Allerdings nur kurz. Als wollten der oder die Täter darauf achten, dass das Fleisch nicht zu sehr verkohle, sondern schön knusprig bleibe. Wie bei einem Grillfest.«

Er stand vor der entstellten Leiche, deutete auf ihre Gliedmaßen. Gübler und Braig betrachteten den toten Körper voller Abscheu.

»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte der Kriminalrat. »Kein normaler Mord?«

Dr. Keil schüttelte den Kopf.

»Nein, normal würde ich das nicht nennen. Aber was ist schon normal, wenn ein Mensch einen anderen tötet?«

»Ist die Todesursache bekannt?«

»Ich kann es noch nicht genau erkennen. Könnte aber ein kräftiger Schlag auf den Kopf gewesen sein. Wie gesagt, der Schädel ist ganz schön zugerichtet.«

»Wie lange ist er tot?«

Der Arzt überlegte, nahm seine Aufzeichnungen zu Hilfe, fuhr sich durch seine schütteren, weißen Haare.

»Höchstens acht Stunden«, erklärte er, »und mindestens fünf, sechs. So etwa würde ich es eingrenzen.«

Seine bunt verzierte Krawatte wurde von einem jähen Windstoß hochgerissen, schlang sich über seine linke Schulter. Der Arzt machte keine Anstrengungen, sie zurechtzurücken.

»Um Mitternacht also«, kombinierte Braig, versuchte, seine Kopfschmerzen zu vergessen, »oder eher zwei, drei Stunden danach. Wurde der Mann hier am Fundort getötet?«

Dr. Keil überlegte nicht lange.

»Auf diese Frage habe ich gewartet. Nein, eindeutig nein. Der Mann war tot, als er hier platziert wurde, mindestens zwei, drei Stunden. Und er war bereits so deformiert, wie Sie ihn hier vorfinden. Keinerlei Blutspuren, keine Hinweise auf Brand oder Benzin. Nein, man transportierte ihn hierher, ließ ihn am Ackerrand liegen. Zwei, drei Stunden nach seinem Tod, schätze ich mal. Und einige Zeit nach dem Grillfest.«

Gübler sah sich aufmerksam um.

»Wem gehört das Land hier? Alles Ihnen?«

Gabriele Krauter schüttelte den Kopf. Der platinfarbene Ohrring baumelte hin und her.

»Nein, der Acker wird von meinem Nachbarn, Herrn Klenk, bebaut. Aber nur in Pacht. Er gehört einer älteren Frau im Dorf.«

»Ihr Name?«

»Kemmler, Martha.«

»Gut, wir werden die Leute überprüfen. Wie sieht es mit Spuren aus? Irgendwelche Abdrücke von Reifen oder Schuhen? Wenn der Mann bereits tot war, als er hier abgelegt wurde…«

Der Kollege von der Spurensicherung schüttelte den Kopf.

»Tut mir leid, aber der Boden ist ziemlich trocken. Außerdem wurde bewusst daran gearbeitet, keine Abdrücke zu hinterlassen.«

Gübler glättete sorgsam den Stoff seiner Jacke, die am Handgelenk leicht verrutscht war. Er achtete penibel auf sein Aussehen, auch wenn der immer wieder böig auffrischende Wind all seine Anstrengungen schnell korrigierte.

»Wie soll ich das verstehen?«, fragte er mit skeptischem Blick.

»Der Boden wurde bearbeitet, um jede Spur zu tilgen. Ganz bewusst. Von der Leiche ausgehend in mehrere Richtungen, um uns zu täuschen. Clevere Burschen.«

Gübler schüttelte ungläubig den Kopf.

»Die Täter benutzten einen Besen oder einen ähnlichen Gegenstand. Die gesamte Umgebung ist sorgsam gekehrt, sehen Sie?«

Der Beamte zeigte auf den Boden, wo deutliche Spuren einer systematischen Bearbeitung zu erkennen waren.

»Lediglich die Fußspuren zweier Personen konnten wir identifizieren, aber die sind geklärt. Frau Krauter und Frau Beranek wurden durch das Gebell des Hundes auf die Leiche aufmerksam. Ihre Abdrücke konnten wir samt den Speiseresten aus Frau Krauters Magen – ein Resultat ihrer Übelkeit beim Auffinden der Leiche – verfolgen. Und natürlich die Spuren des Tieres. Der Hund muss wahnsinnig aufgeregt gewesen sein, rannte ständig hin und her. Seine Tapser sind überall zu finden.«

Braig starrte auf den Boden, betrachtete die Umgebung. Die Umrisse der Pfoten des Hundes waren überall im Gelände deutlich zu erkennen, mal stärker, mal schwächer ausgeprägt, je nach dem Tempo, mit dem sich das Tier bewegt hatte.

»Verdammte Sauerei!« schimpfte Gübler. »Aber irgendwann mussten die aufhören, alles zu verwischen. Die konnten doch nicht die halbe Nacht den Boden bearbeiten. Irgendwo müssen doch Spuren zu finden sein!«

Der Beamte stimmte ihm zu. »Wir sind dabei, immer größere Kreise zu ziehen. Vielleicht stoßen wir doch noch auf brauchbare Hinweise.«

»Wie steht es mit der Identität des Toten?«, fragte Braig. »Konnten Sie irgendwo Ausweise oder Papiere finden?« Tausend Presslufthämmer bohrten in seinem Hirn. Jede neue Sekunde bescherte ihm neue Schmerzen. Er hatte Schwierigkeiten, sich auf die Aussagen der Kollegen zu konzentrieren.

»Leider nein. Die Leiche ist nackt. Oder sehen Sie irgendein Kleidungsstück?«

Gübler stampfte voller Wut auf den Boden. Eine kleine Staubwolke stieg auf, hüllte seine Beine ein. Ärgerlich klopfte er sich den Schmutz von den Hosen. »Verdammte Schweine! Die wollten verhindern, dass wir den Mann identifizieren.«

Er schüttelte seine Jacke, strich sich über die Haare. »Wie alt ist der Tote, Doktor, lässt sich das wenigstens feststellen? Ungefähr?«

Dr. Keil wartete einige Sekunden, ließ Gübler zappeln. »Der Mann war Ende dreißig, Anfang vierzig, würde ich sagen, auf jeden Fall unter fünfzig. Und, wenn Ihnen das etwas nützt …«

»Ja?«

»Seine rechte Hand blieb seltsamerweise weitgehend unversehrt. Ein Versehen, ganz bestimmt, nach all dem, was mit dem Rest des Körpers angestellt wurde. Aber immerhin.« Er verstummte, überlegte, wie er seine Aussagen formulieren sollte.

»Eine auffallend wohlgeformte Hand, will ich mal sagen. Wenig abgenutzt für das Alter, das ich vermute, kaum Schwielen, wenn Sie verstehen.«

Gotthold Gübler schüttelte den Kopf. »Helfen Sie mir auf die Sprünge.«

»Kein Handwerker«, erklärte Dr. Keil, »und kein Landwirt, will ich mal behaupten, obwohl er hier draußen abgelegt wurde. Irgendein Kopfmensch, ein Beamter, Verwalter, Bürohengst oder so ähnlich. Sie verstehen?«

Er zeigte in Richtung der entstellten Leiche, fuhr sich mit dem Daumen über seine buschigen Augenbrauen.

»Sie sind sich sicher?«, fragte Gübler.

»Ziemlich. Die rechte Hand blieb erhalten. Leider nur sie.«

»Gut, das grenzt den Kreis der Gesuchten schon etwas ein.« Gübler schaute auf seine Uhr. »Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Wir müssen die Vermissten-Meldungen überprüfen, vielleicht führt uns das zu dem Mann. Und Sie geben Bescheid, sobald Sie mehr wissen.«

Sie verabschiedeten sich von dem Arzt, begleiteten Gabriele Krauter zu ihrem Anwesen. Die Frau starrte nach vorne, war auffallend bestrebt, nicht in Blickkontakt mit den Beamten zu geraten. Sie hielt die Arme über ihrer Brust verschränkt, lief mit ausdruckslosem Gesicht neben ihnen her.

Gübler ließ sich von ihrer abweisenden Haltung nicht beeindrucken. »Wo waren Sie heute Nacht?«, fragte er.

Gabriele Krauter lief weiter, zeigte keinerlei körperliche Reaktion.

»Sie sprechen mit mir?«

»Mit meinem Kollegen wohl kaum«, brummte der Kriminalrat, deutliches Missfallen in der Stimme.

»Wo soll ich schon gewesen sein«, erwiderte sie patzig. »Da ich im Gegensatz zu manchen Leuten arbeite, um zu meinem Geld zu kommen, bin ich abends recht müde. Und deswegen begebe ich mich dann zu Bett.«

Gübler blieb hartnäckig. »Um wie viel Uhr?«

»Je nachdem.«

»Gestern Abend.«

»Da war es spät. Nach Mitternacht. Ich schaute nicht auf die Uhr.«

»Ihre Mitbewohnerin oder Freundin«, Gübler spitzte seine Lippen, gab seinen Worten unüberhörbar einen anzüglichen Klang, »oder Lebensgefährtin, ich weiß nicht, wie ich Ihr Zusammenleben mit dieser Dame korrekt bezeichnen soll, war nicht dabei, als Sie ins Bett gingen?«

Gabriele Krauter zuckte mit der Schulter. Ihre Augen blickten abweisend, ihr Gesicht hatte harte Züge angenommen. »Fragen Sie sie doch«, zischte sie.

»Das werden wir tun, keine Sorge«, erklärte Gübler. Er starrte die Frau triumphierend an. »Gab es einen Anlass, dass es so spät wurde? Ich meine, vielleicht eine ihrer berühmten Versammlungen, Treffen oder so?« Hohn und Spott zeichneten seine Stimme ebenso wie sein Gesicht.

Gabriele Krauter reagierte nicht.

»In Anbetracht der Vorgänge hier draußen heute Nacht werden Sie verstehen, dass ich die Namen und die Adressen aller Personen benötige, die anwesend waren. Alle, ohne Ausnahme.« Sein Gesicht strahlte vor Glück. Grinsend deutete er auf Braig. »Mein Mitarbeiter wird sich alle notieren. Aber ich möchte Sie dringend davor warnen, bestimmte Personen vor uns zu verheimlichen.«

Braig sah, wie sich die Miene der Frau weiter verhärtete. Ihre stahlgrauen Augen flogen abweisend über ihn hinweg, taxierten seine Hose, seine Brust, sein Gesicht. Für den Bruchteil einer Sekunde verharrte sie bei seinen Augen, wendete sich dann wieder von ihm ab. Mehr als Verachtung hatte sie offensichtlich nicht für ihn übrig. Braig spürte die Schmerzen in seinem Schädel, kaum dass sie sich etwas gelegt hatten, unvermindert zurückkehren. Ohne Tabletten gab es kein Entrinnen. Er hatte Schwierigkeiten, das Gespräch weiter zu verfolgen.

»Ich habe es nicht nötig, irgendetwas zu verheimlichen. Ich war weg, gestern Abend, außer Haus.«

»Mit Ihrer …?« Gübler ließ die Fortsetzung seiner Frage genüsslich offen.

»Allein.«

»Keine Zeugen?«

Gabriele Krauter zuckte mit der Schulter. Sie waren am Haus angelangt, standen vor dem Garten, sahen, wie am anderen Ende der geradlinig verlaufenden Straße ein winzig kleiner Traktor langsam, aber stetig größere Ausmaße annahm.

»Keine Ahnung. Obwohl ich mit genügend Leuten zusammen war.«

Güblers triumphierender Blick verlor an Siegesgewissheit. »Name, Adresse.«

»Haus der Wirtschaft, Stuttgart Stadtmitte, großer Saal. Vortrag und Diskussion.«

»Oh, interessant. Zu welchem Thema?«

Gabriele Krauter wartete einen Moment mit ihrer Antwort, starrte auf die Straße, wo der Traktor zurückkam. »Industriestandort Baden-Württemberg.«

Gübler wirkte überrascht. »Sie interessieren sich für Wirtschaft?«

»Warum nicht?«

Er gab keine Antwort, fragte statt dessen weiter. »Dürfte ich um die genaue Zeit dieser Veranstaltung bitten? Sie verstehen, ich muss die Sache überprüfen.«

Die Frau seufzte laut. »Beginn 19.30 Uhr, Ende etwa 22.30 Uhr oder kurz danach. Ich sagte Ihnen schon, ich achtete nicht auf die Minute.«

»Aber Sie waren die ganze Zeit dabei? Dann müssen Sie doch Zeugen haben. Ich meine, bei einer so großen Veranstaltung sind viele Leute anwesend.«

»Keine Ahnung. Ich sah keine bekannten Gesichter. Ob sich jemand an mich erinnert? Ich weiß es nicht. Der Saal war voll, bis auf den letzten …«

Der Rest ihrer Worte ging im Lärm des Traktors unter. Mirjana Beranek steuerte die schwere Maschine an ihnen vorbei in den Hof, gönnte den Beamten keinen Blick. Erst als der Motor ausgeschaltet war, setzte Gübler das Verhör fort.

»Wir werden es überprüfen«, erklärte er mit fester Stimme, »ich kann Ihnen nur raten, bei der Wahrheit zu bleiben.«

Gabriele Krauter würdigte ihn nicht eines Blickes. Sie schaute zu ihrer Mitarbeiterin, die sich der Gruppe näherte.

»Sie wollten mit mir sprechen«, sagte Mirjana Beranek.

Gübler musterte sie, sichtbar verärgert. »Wo waren Sie gestern Abend?«, fragte er in scharfem Ton.

Die Frau wischte wieder langsam, ohne jede Hektik, ihre verschmutzten Hände an einem bunten Tuch ab, das sie aus ihrer Hosentasche zog. Sie fuhr sich über die Handrücken, die Arme hoch, dann übers Gesicht, ließ sich Zeit. Als sie die Prozedur beendet hatte, steckte sie das Tuch wieder weg.

Sie war wirklich auffallend dünn, zeigte ein abgearbeitetes, knochiges Gesicht. Magersucht, überlegte Braig, wäre sie jünger, tippte ich auf Magersucht. Eindeutig. Die eingefallenen Wangen, die dürren Arme, die faltige, weitgehend fettpolsterfreie Haut. Er erinnerte sich an die kurze Affäre des letzten Winters, als er in seiner neuen Lieblingskneipe, dem Bistro im Stuttgarter Bahnhofsturm, eine seiner wenigen Frauenbekanntschaften der letzten Zeit gemacht hatte: Nadja, Bankangestellte, Ende zwanzig. Sie lebte buchstäblich von Luft und Wasser, Nikotin noch dazu, aber nur wenig sättigender Nahrung. Ihr Körper bestand nur mehr aus Haut und Knochen; Arme und Beine wie ein junges Mädchen, der Busen winzig wie am Beginn der Pubertät. Es fehlte nicht viel, die Frau vor ihm für die ältere Schwester Nadjas zu halten.

Mirjana Beranek betrachtete die beiden Männer völlig ruhig. »Ich war hier«, sagte sie endlich, langsam und mit deutlich slawischem Akzent.

»Wann?«

»Immer. Den ganzen Tag. Den ganzen Abend. Die ganze Nacht.«

»Zeugen?« Gübler starrte sie wütend an.

»Wir waren auf dem Feld«, erklärte die Frau, »wo sollen da Zeugen sein?«

»Den ganzen Tag?«

»Wir sind mitten in der Ernte«, mischte sich Gabriele Krauter ein, »wissen Sie, was es bedeutet, zehn Hektar Korn einzuholen?«

»Immerhin reichte es Ihnen gestern Abend ins Haus der Wirtschaft.«

»Ich muss mich vor Ihnen nicht rechtfertigen, was ich in meiner knapp bemessenen Freizeit unternehme.«

Güblers Gesicht lief rot an. Er reckte sich in die Höhe, versuchte, seinem kleinen Körper mehr Gewicht zu geben. Braig wusste, dass sein Vorgesetzter stets Schuhe mit extra hohen Absätzen trug, sündhaft teure Modelle, die durch raffinierten Schnitt ihre Absicht zu verbergen suchten. Gotthold Güblers Körper war jedoch so klein geraten, dass ihm auch die teuersten Schuhe nichts halfen.

»Ich kann Sie gern ins Landeskriminalamt vorladen lassen«, drohte er, »vielleicht finden Sie mir gegenüber dann freundlichere Worte.«

Braig spürte, dass sie so nicht weiterkamen. Güblers aggressives Auftreten nervte ihn zusehends.