Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Braig

- Sprache: Deutsch

Stäffele, das sind die romantischen, von Büschen, Bäumen und Balustraden gesäumten Treppenwege in Stuttgart, die aus dem Stadtzentrum in die höher gelegenen Vororte führen. Ausgerechnet an der Sünderstaffel liegt die Leiche der jungen Jessica Heimpold. Wer trachtete ihr, der Tochter eines erfolgreichen Kaufmanns, nach dem Leben? Kommissarin Katrin Neundorf stößt im Freundeskreis der jungen Frau auf übel beleumundete Gestalten und sieht sich zudem mit äußerst dubiosen Geschäftspartnern des Vaters der Toten konfrontiert. Schon bald zeigen sich seltsame Verbindungen zu anderen Gewalttaten in Esslingen und Schwäbisch Gmünd ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Wanninger

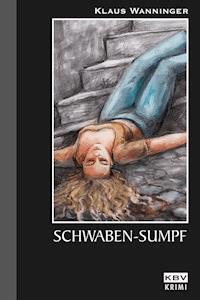

Schwaben-Sumpf

Vom Autor bisher erschienene Bücher bei KBV:

»Schwaben-Rache«

»Schwaben-Messe«

»Schwaben-Wut«

»Schwaben-Hass«

»Schwaben-Angst«

»Schwaben-Zorn«

»Schwaben-Wahn«

»Schwaben-Gier«

»Schwaben-Herbst«

»Schwaben-Sumpf«

Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, evangelischer Theologe, lebt mit seiner Frau Olivera und dem schwäbischen Kater Mogli in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher sechsundzwanzig Bücher. Seine erfolgreiche Schwaben-Krimi-Reihe mit den Kommissaren Steffen Braig und Katrin Neundorf umfasst mittlerweile neun Bücher. Gesamtauflage über eine halbe Million Exemplare.

Klaus Wanninger

Schwaben-Sumpf

1. Auflage 2006

2. Auflage 2007

Originalausgabe

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlagillustration: Ralf Kramp

ISBN 3-937001-83-2

E-Book-ISBN 978-3-95441-097-2

Meiner Mutter Martha zum Gedenken.

Die Personen, Namen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen wäre rein zufällig. Leider beruhen die Hintergründe jedoch auf Tatsachen.

1. Kapitel

Ich bin mir jetzt schon sicher, dass Sie mir nicht zustimmen werden. Einen Menschen zu vernichten, ist nicht zu rechtfertigen, werden Sie sagen. Niemals. Gott hat uns das Leben geschenkt. Uns allen. Er allein hat das Recht, es uns auch wieder zu nehmen. Einen Menschen zu richten, ihn auf seine guten und bösen Taten hin zu überprüfen, bleibt dem Allmächtigen vorbehalten. Wir dürfen Gott nicht ins Handwerk pfuschen.

Ich kann Ihre Worte jetzt schon hören. Ihr Beruf lässt Ihnen keine andere Wahl. »Überlassen Sie es Gott, unserem Herrn, ihm wird nicht einer, der anderen Böses tut, entgehen.«

Seit es Pfaffen gibt, reden sie so weltfremd daher. Als ob es den alten Herrn irgendwo dort oben, sofern er denn wirklich existiert, je interessiert hätte, was hier unten auf diesem seltsamen Erdball geschieht. Seit Anbeginn ihrer Existenz sind die Vertreter der Krone der Schöpfung doch vor allem damit beschäftigt, sich möglichst zahlreich gegenseitig abzumurksen. Das Einzige, was sich im Verlauf der vergangenen Jahrtausende änderte, sind die Methoden, die man zu diesem Zweck benutzte: Je weiter der technische Fortschritt gedieh, desto größer war die Anzahl der Opfer, die zu gleicher Zeit zur Schlachtbank geführt werden konnten. Die Geschichte der Menschheit – eine einzige Orgie der Gewalt. Und wenn sie denn für kurze Zeit wirklich einmal von ihrem Lieblingsthema abzukommen drohten, sorgten Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Küsten verschlingende Tsunamis für den scheinbar notwendigen Normalzustand.

Menschen zu vernichten, das scheint das Ziel und der Sinn dieses Universums. Und so darf ich hier aufrichtig bekennen: Menschen zu vernichten, das ist auch mein Thema. Und ob Sie das jetzt hören wollen oder nicht: Ich habe es getan. Es macht also keinerlei Sinn mehr, mir mit vielen Worten erklären zu wollen, weshalb es verwerflich, unerwünscht oder von Ihrem Gott strengstens verboten sei. Sparen Sie sich deshalb alle Einwände, sie kommen zu spät. Ich habe es getan. Es ist geschehen.

Warum ich mich dann überhaupt noch an Sie wende, wollen Sie wissen, jetzt, wo Sie doch nichts mehr dazu tun können, die schlimme Tat zu verhindern? Sie können es sich wirklich nicht denken? Sie – bei Ihrem Beruf?

Auch ich bin nur ein Mensch, ein völlig Normaler dazu. Was ich getan habe, ist nicht alltäglich – auch nicht für mich. Normalerweise ist es mein Ideal, Menschen zu helfen, nicht, sie zu vernichten. So geht es mir wie allen, deren Finger schmutzig wurden: Auch wenn ich dazu beigetragen habe, Schmutz aus dieser Welt zu räumen, ich benötige einen Menschen, mit dem ich darüber sprechen, mich austauschen, ihm meine Beweggründe darlegen kann.

Sie haben es erraten, meine Wahl ist auf Sie gefallen. Sie fragen, weshalb, wo ich doch meine Wertschätzung, was Pfaffen anbetrifft, bereits deutlich zum Ausdruck brachte?

Nicht allein das Beichtgeheimnis, dem Sie unterliegen, ist es, das mich veranlasste, mich an Sie zu wenden. Ich habe Sie, diese junge und wie mir schien, unverdorben idealistische Person bei einer Beerdigung erlebt, die für uns alle, für Sie, die Angehörigen, die Bekannten, kurzum für alle Anwesenden, auch und ganz besonders für mich, fast unerträglich schwer zu bewältigen war. Wie Sie, die junge Pfarrerin uns die Trennung von diesem Menschen nahebrachten – nie werde ich das vergessen, gerade, wo ich so in diese Sache involviert bin. Deshalb richte ich diese Worte an Sie. Und ich bin überzeugt, der Tag wird kommen, an dem Sie mir vielleicht nicht voll und ganz zustimmen, insgeheim wohl aber verstehen können, was mich dazu brachte, so zu handeln.

Sie fragen, was alles dazu beitrug, dass ich auf diesen Weg geriet? Wann ich mir endgültig darüber klar war, dass es so nicht weiterlaufen durfte, dass jetzt die Stunde gekommen war, wo es geschehen musste?

Es waren die Ereignisse in jenen Tagen …

2. Kapitel

Monika Auberlen hatte sich seit Wochen auf diesen Samstag gefreut. Der 13. Mai sollte endlich wieder ein paar jener Stunden bringen, die ihr einen – wenn auch nur kurzen – Ausbruch aus der Eintönigkeit des Alltags ermöglichten. Zwar hatte sie in den letzten fünf Jahren an der Rolle der zwei kleine Kinder umsorgenden Mutter und Hausfrau mehr Gefallen gefunden als sie es sich vorher hatte vorstellen können, doch fühlte sie sich vor allem in den unwirtlichen Wintermonaten mehr und mehr eingeengt; gefangen in der konventionellen Arbeitsaufteilung zweier Ehepartner, deren Alltagsleben trotz anderweitiger Absichten in althergebrachter Manier zu verlaufen drohte: Der Eine widmete sich voll und ganz dem Erwerb der notwendigen Finanzen, die andere war ausschließlich auf die Erziehung der Kinder fixiert. So sehr sie es kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter genossen hatte, dem harten Alltag der an einem Leonberger Gymnasium unterrichtenden Lehrerin zu entkommen, und so entschlossen sie war, sich dem nervenaufreibenden Stress dieses Berufs unter keinen Umständen mehr auszusetzen – der Wunsch nach kurzen, das Hausfrauendasein unterbrechenden Intervallen ließ sich nicht länger unterdrücken.

Wie ein Wink des Himmels war ihr deshalb der Vorschlag einer ehemaligen Kollegin erschienen, sich bei der Stuttgart-Marketing als Stadtführerin zu bewerben, um Interessierten die Sehenswürdigkeiten ihrer Geburtsstadt zu zeigen. Als Historikerin und Germanistin waren ihr die Geschichte und das kulturelle Umfeld Stuttgarts bis ins Detail vertraut, zudem hatte sie den überwiegenden Teil ihres Lebens innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Stadt verbracht. Sie hatte nicht lange gezögert, war bei den verantwortlichen Personen vorstellig geworden, hatte nach kurzer Bewerbung den Status einer in unregelmäßigen Abständen tätigen freien Mitarbeiterin erlangt.

Die Aktivitäten der Stadt-Marketing-Gesellschaft waren vielfältiger Natur; von konventionellen Stadt-Rundfahrten über Schiller-Spaziergänge auf den Spuren des Dichterfürsten bis hin zu Wein-Erlebnistouren quer durch die weitläufigen Stuttgarter Weinberge boten sie aufschlussreiche Einblicke in das Leben der schwäbischen Metropole. Monika Auberlen hatte eine besondere Vorliebe für eine erst vor wenigen Jahren eingeführte Variante entwickelt, die sich als Stäffeles-Tour großer Beliebtheit bei Touristen wie Einheimischen erfreute: Ein kurzweiliger, etwa zweieinhalb Stunden währender Spaziergang über einige der bekanntesten Stuttgarter Treppenwege, der alle paar Minuten mit neuen beeindruckenden Ansichten der Innenstadt aufwartete. Jedes zweite Wochenende von Mai bis Oktober wurde er angeboten, an diesem Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr.

»Ich verspreche Ihnen viele reizvolle Ausblicke auf unsere Stadt. Sie werden glauben, Sie befinden sich auf einem Rundflug über Stuttgart«, hatte sie nach kurzer Begrüßung vor dem i-Punkt, der Touristen-Information gegenüber dem Hauptbahnhof, der kleinen Gruppe an der Stäffeles-Tour Interessierten vorgeschwärmt. Der Rest ihrer Worte war im heftigen Prasseln eines kräftigen Regenschauers untergegangen, der sich genau in diesem Moment aus einer dunklen Wolke gelöst hatte. Monika Auberlen war in die nahe überdachte Passage am Anfang der Königstraße geeilt, hatte den wetterbedingten Aufenthalt dazu genutzt, ihre Zuhörer über die Entstehung und Vielfalt der Stuttgarter Treppenwege zu informieren. Sie war auf die beengte Lage der Stadt im schmalen Talkessel eingegangen, hatte den daraus resultierenden Zwang ihrer Bewohner erklärt, ihre Gärten, Obstbaumwiesen und Weinberge hangauf anzulegen. Sie hatte das im 19. Jahrhundert einsetzende Wachstum Stuttgarts erwähnt, das den Hängen in die Höhe folgte und war auf einige der bekanntesten Treppenstraßen und deren Länge zu sprechen gekommen.

»Der Stadtplan weist etwa dreihundert öffentlich begehbare größere Treppenanlagen innerhalb des Stadtgebietes auf, nicht einbezogen all die vielen Fußgängerunterführungen, Stadtbahnzugänge und Weinbergstaffeln. Nicht alle sind einen Besuch wert. Manche erschließen nur auf kürzestem Weg unterschiedliche Höhenlagen. Etliche unserer Stäffele aber sind pittoreske Kunstwerke, malerische Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Ohne jeden Zweifel gehören sie zu den schönsten Ecken Stuttgarts. Und manche Einheimische wissen sie als überaus ruhige, von üppiger Vegetation begleitete Frischluftparadiese zu genießen – einige der wenigen Winkel unserer Stadt, die von Autos und deren schlimmstem Lärm und Abgasen verschont sind. Was allen Stäffele immer wieder aufs Neue gelingt: Sie können uns ganz schön ins Schwitzen bringen: Zum Beispiel die Willy-Reichert-Staffel mit ihren vierhundertsieben Stufen. Oder die Sünderstaffel mit zweihundertsechzig. Vorausgesetzt, wir versuchen sie bergan zu bezwingen.

Sie stöhnen jetzt schon? Keine Angst, wir begnügen uns vorerst mit einem unserer kürzeren Treppenwege: Der Eugenstaffel. Sie hat nicht mal hundert Stufen. Der große Rest wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Dennoch gilt sie auch heute noch als die schönste. Überzeugen Sie sich selbst! Der Weg ist nicht weit.«

Monika Auberlen hatte voller Freude die Sonnenstrahlen bemerkt, die vom seichten, leicht bewegten Wasser des Eckensees draußen vor der Passage hundertfach reflektiert durch die Luft flirrten, war eilends dazu übergegangen, ihre Gruppe ins Freie zu lotsen. In der Nacht hatte es lange geregnet, für das Wochenende selbst waren nur noch Reste von Schauern angekündigt.

Sie hatte den oberen Schlossgarten gequert, war dann am Staatstheater vorbei durch die Unterführung zur Museumsmeile marschiert. Obwohl sie vor allem die Staatsgalerie privat sehr schätzte, hatte sie des nervenaufreibenden Krachs der benachbarten Bundesstraße wegen auf lange Ausführungen verzichtet, ihre Gruppe nach einer kurzen Entschuldigung vielmehr zügig zur Eugenstraße geführt, die nach wenigen Metern in die Eugenstaffel mündete.

Wann der Arger mit dem Mann begonnen hatte, wusste sie später nicht mehr zu erinnern. Er war um die fünfzig, auffallend wohl beleibt, mit einem schon von Weitem in die Augen stechenden grellgelben T-Shirt und kurzen giftgrünen Hosen, die gerade an seine Knie reichten, bekleidet. Viel zu dünn für die Jahreszeit und das Wetter, war es ihr durch den Kopf gegangen, als sie ihn zum ersten Mal genauer wahrgenommen hatte. Dennoch schien er nicht zu frieren, im Gegenteil; Ströme von Schweiß rannen ihm von der Stirn, als er die wenigen Stufen der Eugenstaffel bewältigt hatte. Sie war extra am oberen Ende der Treppe stehen geblieben, den über mehrere Absätze springenden Wasserfall samt der pompös ausgestalteten Anlage des Galateabrunnens, auf dessen mächtigem, mehrere Meter aufragenden Steinsockel die spärlich bekleidete Statue der Göttin Galatea thronte, über sich, hatte gewartet, bis der Mann endlich Anschluss an die Gruppe gefunden hatte. Dass von ihren Ausführungen zum Brunnen angeblich kein Wort zu verstehen war, hatte er – das Missfallen der anderen Teilnehmer erregend – erst im Anschluss an ihre mit ehrlicher Begeisterung vorgetragenen Worte in verletzend ruppigem Ton zum Ausdruck gebracht. Ohne sich den Ärger über seine ungehobelte Art anmerken zu lassen, hatte sie die Erklärungen wiederholt.

»Sie sehen jetzt über uns eine der schönsten Brunnenanlagen Stuttgarts, den Galateabrunnen. Er wurde von der württembergischen Königin Olga gestiftet und 1890 vom Bildhauer Otto Rieth in Bronze gegossen. Galatea – ihr Name bedeutet »milchweiß« – soll der griechischen Sage nach in der Nähe Siziliens gelebt haben. Ihre Liebe galt dem jungen Hirten Akis. Als sich der Kyklop Polyphem in sie versah, warf dieser aus Eifersucht einen Felsbrocken auf den Hirten und tötete ihn. Galatea ließ unter diesem Felsen eine sprudelnde Quelle entstehen und kreierte Akis als Gott der Bäche und Flüsse.

Wenn wir uns jetzt vollends zum Eugensplatz hoch begeben, werden Sie sehen, wie sparsam Galatea bekleidet ist. Vor allem ihr wohlgeformtes Hinterteil zeigt sich nicht von Stoff verhüllt. Genau dieser Tatbestand brachte 1890 bei der Einweihung viele Bürger Stuttgarts in Rage. Von »Unmoral« und »Jugendgefährdung« war die Rede. Königin Olga jedoch, die die Anlage gestiftet hatte, reagierte nicht so, wie es sich die ordentlichen Schwaben gedacht hatten: Sie soll vielmehr laut und deutlich den Auftrag gegeben haben, die Göttin mit ihren unverhüllten Rundungen zur Innenstadt hin postieren zu lassen, wenn noch ein einziger Kritikaster seine Stimme erhebe. Daraufhin muss es plötzlich ganz ruhig geworden sein um die Galatea, und alle, die heute auf den Eugensplatz kommen, bewundern die herrliche Aussicht auf die Stadt – genau wie die Göttin selbst.«

Wenige Minuten später, sie hatten den Platz längst verlassen, waren dabei, die Gerokstaffel zu bewältigen, hatte der Mann mit den kurzen Hosen den Verlust seines Fotoapparates, einer alten, wertvollen Spiegelreflexkamera, bemerkt. Ohne lange zu überlegen, war Monika Auberlen zurück geeilt, hatte den Apparat am Brunnenrand entdeckt, ihn seinem Besitzer unter dem Beifall der anderen überreicht. So sehr sie sich auch bemühte, keinen Zwist in der Gruppe aufkommen zu lassen, das Verhalten des Mannes blieb nicht ohne Folgen. Jeder suchte den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Isoliert trabte er hinter den anderen her, fand erst wieder Anschluss, als sie die Stafflenbergstraße oberhalb der steilen Klinge erreicht hatten, in der sich die Sünderstaffel eingebettet in eine von Büschen und Bäumen gesäumte Wiese aus dem Tal emporwand. Sie blieben im Halbrund über dem Abgrund stehen, fotografierten und filmten den einzigartig schönen Panoramablick auf das Zentrum Stuttgarts. Die dunkle Wolke hatte sich verzogen, Sonnenstrahlen verzauberten die Landschaft. Monika Auberlen war gerade dabei, die Gruppe auf die lateinische Inschrift des alten Steins am oberen Ende der Staffel aufmerksam zu machen, die die Herkunft des Namens erläuterte: »Peccatorum desiderium peribit: Verloren ist, was die Gottlosen wollten», als sie von lauten, verzweifelten Rufen unterbrochen wurde.

Sie unterbrach ihre Ausführungen, starrte zur Seite, sah den Mann mit den kurzen Hosen wild gestikulierend nach unten zeigen. Ein silbern glänzender Gegenstand schoss den steilen Abhang hinunter, polterte über die Wiese, verschwand im dichten Gebüsch einer Krüppelkiefer. Noch bevor ihr klar geworden war, dass es sich bei dem Geschoss um eine ihr wohlbekannte Kamera handelte, hatte sich der unerfreuliche Zeitgenosse in Bewegung gesetzt. Er spurtete mit einem Tempo, das kein einziger Teilnehmer der Stäffeles-Tour ihm auch nur annähernd zugetraut hätte, ans obere Ende der Treppe, trampelte dann schimpfend und immer noch wild gestikulierend die Stufen der Sünderstaffel hinunter. Er rutschte nicht, fiel nicht – wie einige Zuschauer bösartig hofften, andere teilnahmsvoll fürchteten – schaffte es vielmehr bis zu dem dichten Gebüsch, um unmittelbar dahinter zu verschwinden. Für wenige Sekunden war Ruhe, dann aber ertönte ein solch infernalisches Gekreische, dass jedem der Beobachter am oberen Ende der Klinge binnen Sekunden bewusst war, dass dies nicht allein vom Schicksal der Kamera verursacht sein konnte. So sehr alle darauf warteten – der Mann tauchte nicht mehr auf, nur sein Gebrüll schien die gesamte Umgebung zu elektrisieren. Einer starrte den anderen an, nicht wissend, nur ahnend, dass etwas Außergewöhnliches geschehen sein musste. Erst als sie dem Mann die Stufen hinunter gefolgt und hinter das Gebüsch getreten war, dämmerte es Monika Auberlen, dass es sich heute um eine ganz besondere Stäffeles-Tour handelte. Den Anblick des toten Körpers unter der Krüppelkiefer würde sie ihr gesamtes Leben nicht mehr vergessen.

3. Kapitel

Endlich hatte er das Schild mit dem gesuchten Namen gefunden. Noller.

Kriminalhauptkommissar Michael Felsentretter trat, fluchend über den erneuten heftigen Regenschauer, unter das winzige Vordach, wischte sich die Nässe aus dem Gesicht. Er drückte auf die Klingel, starrte auf eine von unzähligen Kratzern und obszönen Schmierereien verunstaltete Tür des Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße im Zentrum Stuttgarts, wartete. Egal wie die Reaktion ausfallen würde, nichts als Unannehmlichkeiten standen ihm bevor. War der Kerl unverheiratet und lebte allein, stand er jetzt völlig unnötig hier, weil niemand mehr öffnen würde, hatte er aber eine Partnerin oder gar eine Familie, blieb jetzt an ihm, Felsentretter, die ganze unangenehme Prozedur des in dieser Situation üblichen Kondolens-Gequatsches hängen. Ich muss Ihnen leider mitteilen, es tut mir sehr leid, ich komme mit einer schlimmen Nachricht – wie oft hatte er diese Sprüche schon von sich gegeben, meine aufrichtige Anteilnahme, mein Beileid – mit wie viel Widerwillen sich zu derlei Geschleime durchgerungen. Menschen, die er nicht kannte, oft nur ein einziges Mal im Leben zu sehen bekam, sollte er mit einer emotionalen Betroffenheit entgegentreten, als habe ein schwerer Schicksalsschlag ihn völlig aus der Bahn geworfen – und das oft im Abstand von wenigen Tagen, manchmal gar Stunden. Es mochte sein, dass andere gerne zu solchen Diensten bereit waren, Pfarrer vielleicht oder Ärzte, sein Ding war es auf jeden Fall nicht. Sich verstellen, anderen Leuten Freundlichkeit oder Interesse vortäuschen, sich heuchelnd anbiedern, so wie es gewisse Politiker ohne jeden Skrupel praktizierten – er spürte Gänsehaut auf dem Rücken, wenn er nur daran dachte. Am besten, der Kerl hier im ersten Obergeschoss hatte allein gelebt, dann blieb ihm jetzt dieses widerwärtige Getue erspart.

Felsentretter spürte die Kopfschmerzen, fühlte sich müde und unausgeschlafen. Jetzt, am Samstagmorgen, wo die Mehrheit der Bevölkerung sich in aller Gemütlichkeit ein opulentes spätes Frühstück gönnte, hatte er nichts Besseres zu tun, als hier im strömenden Regen vor dieser Bruchbude zu stehen und darauf zu hoffen, dass der Typ, dessen körperliche Überreste sie heute Nacht am Rand der Ulmer Straße in Esslingen aus einem völlig demolierten Fahrzeug gezogen hatten, zu Lebzeiten nicht mit irgendjemandem liiert gewesen war, dem er jetzt die Hiobsbotschaft überbringen musste. Scheiß Job! Kurz nach drei mitten in der Nacht hatten sie ihn aus dem Bett geholt und zur Inspektion der Unfallstelle beordert, eines der besonderen Vergnügen, mit denen dieser Beruf aufwartete. Er hatte sich aus dem Bett geschält und vorsichtig angezogen, immer darum bemüht, seine Tochter Sophia nicht aus dem Schlaf zu reißen. Was ihm dann zu begutachten blieb, war eine jener fast schon alltäglichen Szenen, die Menschen seines Berufes exklusiv vorbehalten blieben und ein stoisches, von allen Emotionen gelöstes Verhalten erforderten: Beschreibung des Unfallortes, Auflistung der Toten und Verletzten, der Versuch, ihre Identität zu ermitteln, Skizzierung der Verformung des oder der Fahrzeuge, eventuelle Ursache des Geschehens. Das Übliche eben.

Felsentretter drückte noch einmal kräftig auf die Klingel. Überlegte, bei einem der Nachbarn zu läuten, um sich über den Familienstand des Toten zu erkundigen, hörte den Summer. Überrascht starrte er auf die Tür.

Verdammte Kacke, der Typ hatte Familie! Also doch die übliche Litanei.

Er schob die Tür zurück, trat ins Innere. Ein helles kühles Treppenhaus mit abgetretenen Granitstufen empfing ihn. Er stapfte die Treppe nach oben, sah ein verschlafenes Gesicht in dem Türspalt.

Meine Fresse, ein Bimbo – noch dazu in weiblicher Ausführung. Wohin bin ich da geraten!

Felsentretter musterte das Namensschild neben der Tür, sah, dass er an der richtigen Wohnung angelangt war. Wer war das Weib? Stand dieser Noller auf Farbige?

»Wer sind Sie?«, fragte er, vom Anstieg leicht außer Atem, den Blick auf das verschlafene Gesicht im Türspalt gerichtet. Ob die deutsch verstand?

Die Frau starrte überrascht zu ihm auf. »Wie bitte?«, fragte sie in akzentfreier Aussprache.

»Wer Sie sind, will ich wissen«, knurrte Felsentretter, jetzt mit deutlich gereiztem Unterton.

Sie richtete sich auf, lachte laut. »Sie sind gut. Wer bin ich wohl? Haben Sie keine Augen im Kopf?« Sie deutete auf das Namensschild.

»Noller?« Der Kommissar legte die Stirn in Falten, betrachtete die Frau mit kritischer Miene.

»Allerdings. Das ist bei uns so üblich, dass man dort wohnt, wo man seinen Namen an die Tür schreibt.«

»Aha. Sie heißen also Noller. Gibt es da auch einen Mann dazu?«

Die Frau lachte. »Allerdings. Der liegt da drin im Bett und schläft.« Sie deutete in die Wohnung.

»Der schläft? Und wessen Überreste sind es dann, die ich heute Nacht in Ihrem völlig demolierten Karren besichtigen durfte?«

»Wie bitte?« Das verschlafene Gesicht hinter dem Türspalt schien nicht zu begreifen. »Von was reden Sie da? Unser Auto steht unten vor dem Haus. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie?«

Felsentretter ließ sich nicht beirren. Er zog sein Notizbuch aus der Jackentasche, las das Kennzeichen des verunglückten Wagens ab. »Ein Opel Astra, zugelassen auf einen Bernhard Noller«, fügte er hinzu, behielt sein Gegenüber im Blick. »Ist das Ihr Karren oder nicht?«

Die Frau starrte ihn aus großen Augen an, wiederholte die Nummer und das Fabrikat, nickte dann mit dem Kopf. »Ja, das ist unser Auto. Verunglückt? Das kann nicht sein. Wir waren die ganze Nacht hier.«

»Dann zeigen Sie mir den Karren«, polterte Felsentretter ungeduldig, »wo soll er stehen?«

»Dort vorne auf der Straße! Aber was soll das? Wer sind Sie?«

Der Kommissar griff nach seinem Ausweis, hielt ihn in den Türspalt. »Alles klar?«

»Polizei? Ich verstehe nicht …«

»Zeigen Sie mir endlich den Karren!«

»Moment. Jetzt hole ich doch meinen Mann.« Sie verschwand in der Wohnung, ließ die Tür offen stehen. Felsentretter hörte sie mit einem Mann sprechen, sah den dann, mit einer langen Hose und einem grauen Sweatshirt bekleidet, barfüßig auf sich zu kommen.

»Bernhard Noller«, stellte er sich vor, »was ist mit unserem Wagen?« Er war mittleren Alters, unrasiert, hatte wirre, ungekämmte Haare, wirkte verschlafen.

»Ja, wo ist er?«, konterte Felsentretter.

Noller blieb neben der Tür stehen, machte sich an der Wand zu schaffen, schrie plötzlich laut auf. »Meine Schlüssel, verdammt, wo sind meine Schlüssel?«

»Welche Schlüssel?«

»Na, die für meinen Astra natürlich.«

»Was ist mit ihnen?«

»Sie sind weg!«

»Sie wollen mich wohl verarschen, was?«

Noller drehte sich zur Seite, rief nach seiner Frau. »Isioma, hast du die Autoschlüssel?«

Sie trat in die Diele, schaute ihn ratlos an. »Hängen sie nicht hinter der Tür?«

Der Mann schüttelte den Kopf, verschwand in einem zur Straße ausgerichteten Zimmer. »Verdammt, der Wagen ist weg!«

Felsentretter schob die Tür vollends auf, betrat die Wohnung, folgte dem Mann in den Raum. Es handelte sich um eine schmale, modern eingerichtete Küche. Noller stand am Fenster, starrte auf die Straße. »Er ist weg. Aber ich habe ihn hier geparkt«, rief er laut, auf eine freie Stelle deutend, »gestern Abend noch.«

Der Kommissar starrte ihn zweifelnd an. »Und wieso steht er dann nicht mehr da?«

»Was fragen Sie mich das?«, ereiferte sich der Mann, »ich sage Ihnen doch, dass ich ihn hier abgestellt habe.«

»Wann soll das gewesen sein?«

»So gegen elf. Am späten Abend meine ich.«

»Dreiundzwanzig Uhr«, berichtigte Felsentretter. »Und wieso ist er dann nicht mehr hier? Hat Ihre Frau …«

»Nein«, rief es hinter ihm, »ich habe doch gar keinen Führerschein.«

Noller hörte die Worte seiner Frau, überlegte, schlug sich dann mit der flachen Hand an den Kopf. »Jonny, mein Gott, Jonny.«

»Was ist los?«

Der Mann holte tief Atem, schaute kopfschüttelnd zu ihm auf. »Was ist mit meinem Astra? Ein Unfall?«

Der Kommissar lachte laut. »Unfall ist gut. Matsch, verstehen Sie, Matsch.« Er hob beide Hände demonstrativ in die Höhe, drückte sie aufeinander, presste sie fest zusammen. »Reste von Blech und Fleisch.«

Sein Gegenüber erbleichte zunehmend. »Und Sie sind sicher, dass es sich um mein Auto handelt?«

»Das Einzige, was noch einigermaßen erhalten war, ist das hintere Kennzeichen.« Er schaute wieder in sein Notizbuch, las die Buchstaben und Zahlen nochmals ab. »Das ist Ihres, ja?«

Noller nickte, das Gesicht auf den Boden gerichtet. »Und es saß jemand drin?«

»Saß?« Felsentretter ließ ein sarkastisches Lachen hören. »Verdammte Kacke, das mag mal ein Mensch gewesen sein. Viel ist davon nicht mehr übrig.«

»Oh, mein Gott.« Der Mann vergrub sein Gesicht in den Händen, lehnte sich an den Küchenschrank, bewegte den Kopf langsam hin und her.

»Sie wissen, um wen es sich handelt?«

Noller benötigte mehrere Anläufe, bis er zu einer Antwort fähig war. »Jonny«, wiederholte er immer wieder, »Jonny«, fügte nach einer Weile dann »er war gestern Abend noch hier«, hinzu.

»Wann?«

»Ich weiß nicht genau. So um Mitternacht vielleicht.«

»Du meinst, Jonny hat ihn wieder genommen?«, fragte die Frau.

Noller nickte. »Das ist die einzige Erklärung.«

»Oh nein!«, rief sie laut. »Und dann ist er damit …« Sie wurde von der kräftigen Stimme Felsentretters unterbrochen.

»Wer ist dieser Jonny?«

»Einer meiner Jungs.« Er bemerkte den fragenden Gesichtsausdruck des Kommissars, beeilte sich, die Sache zu erklären. »Ich bin Sozialarbeiter. Jonny ist einer der jungen Leute, um die ich mich kümmere. Was heißt einer. Wir haben ein Vater-Sohn-ähnliches Verhältnis, würde ich sagen.«

»Das ist wirklich so«, bestätigte seine Frau. »Jonny sieht in dir seinen Vater. Er mag dich sehr.« Sie schaute mit von Tränen verschleierten Augen zu ihm auf.

»Jonny lebt in problematischen Verhältnissen«, fuhr der Mann fort. »Seine Eltern sind beide tot, seit drei Jahren schon, Krebs und Autounfall. Seitdem lebt er mit seinem älteren Bruder zusammen. Ein etwas verschrobener Typ. Jonny klammerte sich an mich, seit ich hier tätig bin. Und jetzt wollen die Rechten eine unserer Sozialarbeiter-Stellen kappen. Ausgerechnet jetzt, wo wir die Sache in den Griff bekommen haben.«

»Wie heißt dieser Jonny noch?«

»Johannes Knäble.«

»Und weshalb glauben Sie, dieser Knäble habe Ihren Karren geklaut? So muss ich das doch verstehen, oder?«

»Geklaut? Nein.« Noller wehrte mit beiden Händen ab. »Nicht geklaut. Jonny hatte, falls er es wirklich war, wohl noch Lust auf einen Ausflug. Er hat meine Schlüssel genommen und ist mit meinem Wagen weggefahren.«

»Wie kam er an Ihre Schlüssel? Wo haben Sie die normalerweise verwahrt?«

»Hinter der Wohnungstür am Schlüsselbord. Sie haben es doch gesehen.«

»Und Knäble wusste darüber Bescheid?«

»Natürlich. Er war oft bei uns. Droben in der Gänsheidestraße wohnt einer seiner Freunde, auf dem Weg dorthin kommt er oft vorbei. Außerdem ist er schon einmal mit meinem Auto durchgebrannt.«

Felsentretter starrte den Mann überrascht an. »Wann war das? Sie haben Anzeige erstattet?«

»Anzeige? Ich sagte Ihnen doch, Jonny sieht in mir so etwas wie einen Ersatzvater. Der Junge ist Waise, wird von seinem Bruder erzogen. Fürchtegott, der ist selber noch ein halbes Kind. Die Eltern waren in irgendeiner Sekte. Der Bruder leidet bis heute darunter.«

»Und der Diebstahl damals? Er ging glimpflicher aus als heute?«

»Drei, vier Stunden war er weg. Dann kam er wieder zu mir. Freiwillig, ich hatte es gar nicht bemerkt.«

»So wie heute Nacht auch.«

»Falls Jonny es war, ja.«

»Was hatte er gestern an? Ich meine abends, als er bei Ihnen war?«

Noller warf seiner Frau einen Blick zu, überlegte. »Eine dunkelblaue Jeansjacke«, antwortete sie, »und ein grünes Sweatshirt, das trug er meistens.«

Felsentretter nickte, kratzte sich hinter dem Ohr. »Weiße Sportschuhe«, setzte er dann hinzu, »mit drei roten Streifen, dazu helle Jeans?«

Er sah die Tränen in den Augen des anderen, verzichtete auf weitere Fragen. Verdammte Kacke, dieser Jonny ist es.

»Ja«, bestätigte Noller, »ja, genau das hatte er an.«

4. Kapitel

Katrin Neundorf hatte das obere Ende der Sünderstaffel erreicht, versuchte, die Menschenmenge vor der mit einem rot-weißen Plastikband gekennzeichneten Absperrung zu passieren. Die Leute standen dicht gedrängt, das gesamte Halbrund der Stafflenbergstraße entlang, alle in die Tiefe starrend. Wohin sie auch sah, überall neugierige Gesichter: Auf dem Absatz über den beiden Treppenzugängen, am Hang über dem Sünderstein, das gesamte Eisengeländer dem oberen Rand der steilen Klinge entlang. Sie schob mehrere Gaffer energisch zur Seite, achtete nicht auf das laute Schimpfen eines Mannes, baute sich vor dem uniformierten Kollegen, der die linke Treppe bewachte, auf.

»Hauptkommissarin Neundorf vom LKA«, erklärte sie, zeigte ihm ihren Ausweis.

Der Beamte studierte ihn sorgsam, hob dann das Absperrband in die Höhe. »Ich will sichergehen«, rechtfertigte er sein penibles Verhalten, »vorhin versuchte ein Fotograf, uns auszutricksen.«

Neundorf nickte ihm freundlich zu, schlüpfte unter der Absperrung durch, folgte den Stufen abwärts. Sie waren nass und teilweise glitschig, veranlassten sie, ihr Tempo zu zügeln. Sie passierte den Sünderstein, erreichte den oberen Absatz der zentralen Treppe. Der Ausblick war atemberaubend. Das Zentrum Stuttgarts lag vor und unter ihr, sie schien unmittelbar auf die Stadt zuzuschweben. Die prachtvollen Anlagen des Neuen Schlosses, der Königsbau mit der neuen Glaskuppel dahinter, weiter rechts der schlanke Bahnhofsturm.

»Liegt do unte wirklich a dotes Weib?«, kreischte eine laute Stimme über ihr.

Neundorf tauchte in die Realität ihres Berufes zurück, richtete den Blick auf die Personen am Fuß des oberen Treppenabschnitts. Helmut Rössle und Lars Rauleder sowie ein weiterer Mann knieten auf dem Boden, machten sich neben dem schmalen Stamm eines Nadelbaums zu schaffen. Die Zweige einer mannshoch gewachsenen Krüppelkiefer versperrten ihr die Sicht.

Die Kommissarin tastete sich vorsichtig Stufe um Stufe nach unten, sah das Mädchen erst in dem Moment, als sie unmittelbar neben ihm stand. Sie hatte genügend Zeit gehabt, sich auf dieses Bild vorzubereiten, spürte den Schock trotzdem wie einen Schlag mitten ins Gesicht. Oh nein, schoss es ihr durch den Kopf, doch nicht so ein blutjunges Ding.

Sie verharrte auf der Stelle, zwang ihre Augen auf den unter das tropfende Buschwerk auf die kalte Erde gebetteten Körper. Die Spurensicherer hatten die Zweige der Krüppelkiefer mit Schnüren zur Seite gebunden, gaben den Blick auf die Leiche frei. Ein hübsches junges Mädchen mit langen blonden Haaren und einem schmalen, bleichen Gesicht, vom Tod noch wenig verändert, gerade so, als habe es sich vor wenigen Minuten zum Schlafen gelegt. Sie spürte einen leichten Schwindel, holte tief Atem.

»Kein guter Tag, Frau Neundorf.«

Sie wandte den Blick zur Seite, sah den Arzt, der sich gerade aufrichtete, drückte seine ausgestreckte Hand.

Sie kannte Dr. Keil seit vielen Jahren, hatte bei unzähligen Leichenfunden mit ihm zu tun gehabt. Er galt als einer der fähigsten Gerichtsmediziner weit und breit, genoss bei Ermittlern wie vor Gericht hohes Ansehen, war für seine gründliche Arbeit bekannt. Sie sah sein angestrengtes, hochrotes Gesicht, wagte nicht daran zu denken, wie viele Mord- und Unfallopfer sie in seiner Gegenwart schon hatte begutachten müssen. »Kein guter Tag, nein«, bestätigte sie, den Blick auf die Tote vor sich gerichtet.

Sie ging in die Hocke, betrachtete das schmale, bleiche Gesicht des Mädchens, sah die kräftig geschminkten Lippen, die trotz der Totenstarre noch zart und unversehrt wirkende Haut, ihre langen blonden Haare. Nicht nur nach landläufiger Sicht eine junge, gerade erst aufblühende Schönheit, überlegte sie. Dann bemerkte sie die Druckspuren an ihrem Hals und eine kleine verkrustete Wunde an der linken Schläfe.

»Erwürgt.« Dr. Keil brachte ihre Vermutung zum Ausdruck, bevor sie die Frage formuliert hatte.

»Eindeutig?« Sie drehte ihren Kopf, schielte in die Höhe.

»Erwürgt und gegen eine Kante gestoßen. Kein Unfall.«

Sie überflog den Leib der Toten, die mit blauen Jeans, weißen Sportschuhen und einem hellgrünen T-Shirt gekleidet war. Zwei, drei Schmutzflecken an der Hose, sonst schien alles in Ordnung. »Nicht vergewaltigt?«

Der Arzt hob beide Hände. »Noch habe ich sie nicht untersucht.« Er deutete auf den Unterleib der Leiche. »Aber es sieht nicht so aus.«

Nein, dachte sie, es sieht wirklich nicht so aus. Sie kannte den Anblick geschändeter, vergewaltigter weiblicher Toter zur Genüge. Zerrissene Hosen, zerfetzte Unterwäsche, sichtbar gequälte Körper. Das Mädchen hier passte nicht in dieses Bild, jedenfalls nicht nach dem ersten Augenschein. »Wurde der Täter daran gehindert?«

Dr. Keil ging nicht auf ihre Überlegung ein. »Gegen Mitternacht«, sagte er stattdessen.

Neundorf begriff sofort, was er damit andeuten wollte. »So lange schon?« Sie schaute auf ihre Uhr. Zwanzig vor zwölf. Kurz nach elf war sie benachrichtigt worden. »Sie ist seit fast zwölf Stunden tot?«

»Vielleicht auch erst gegen eins. Sie wissen, ich benötige Zeit für genauere Untersuchungen.«

Sie starrte den Gerichtsmediziner an, schob sich langsam in die Höhe. Gewiss, er benötigte Zeit für genauere Untersuchungen. Doch wenn Dr. Keil sich zu einer Aussage entschloss, wie schnell auch immer, war er sich seiner Sache weitgehend sicher. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er durch die Ergebnisse der Obduktion jemals zu gravierenden Änderungen seiner ersten Verlautbarung gezwungen gewesen war. Nicht in einem Fall, in dem sie als Ermittlerin beteiligt war. Und das waren eine ganze Menge.

»Die hat noch ihr ganzes Lebe vor sich ghett«, erklärte Helmut Rössle. Er kniete immer noch auf dem Boden, suchte die Erde unter der Krüppelkiefer ab.

Die Kommissarin starrte auf die Tote, gab dem Spurensicherer recht. »Ich schätze sie auf sechzehn oder siebzehn«, vermutete sie, »oder habt ihr genauere Daten?«

Rössle schüttelte den Kopf, deutete nach unten. »Sie hat nix bei sich trage, koine Ausweis oder so. Aber do unte, die Kollege, hent oin, der behauptet, sie zu kenne.«

»Ein Bekannter des Mädchens?« Neundorf sah überrascht auf.

»En Nachbar, wenn i des richtig mitkriegt han, der wohnt irgendwo in der Näh, wenn der recht hat.«

»Danke, ich werde mich darum kümmern.« Sie betrachtete die Umgebung, die Pflanzen, den Steilhang der Wiese, die Stufen der Treppe. »Kann es hier passiert sein?«, fragte sie.

»Der scheiß Rege«, knurrte Rössle, »alle achtzig Deifel von Sindelfinge, der bringt uns völlig in d Bredouille.«

»Es gibt keine Spuren?«

»Nur oine. Dort vorne.« Er zeigte auf die Treppe etwa zwei Meter unterhalb, wo eine Plastikplane den Boden verdeckte, zog ein großes Taschentuch vor, schnäuzte sich. »Es könnt Blut sein.«

»Von der Wunde an ihrer Schläfe?«

»Vielleicht hent mir Glück und könnets analysiere. Aber sonst gibt’s nix. Der Rege heut Nacht …« Rössle wies auf die Hose der Toten. »Schleifspure send koine zu sehe.«

»Was ist mit den Flecken?« Sie zeigte auf die schmutzigen Partien der Jeans.

»Erde«, antwortete Lars Rauleder, »von hier. Sie muss mehrere Stunden so gelegen haben.« Er drückte sich vorsichtig hoch, streckte sich.

»Der Täter hat sie unter dem Gebüsch versteckt?«

Rauleder nickte. »Mit Erfolg. Sonst hätte es nicht so lange gedauert, bis sie entdeckt wurde.«

Neundorf betrachtete die Figur des Mädchens, schätzte ihr Gewicht auf nicht einmal fünfzig Kilogramm. »Dazu reicht eine Person.«

Der Spurensicherer sah keinen Anlass, ihr zu widersprechen. »Ein kräftiger Kerl macht das mit links. Das ist kein Problem.«

»Dann kann er sie auch nach ihrem Tod hierhergebracht und unter dem Strauch abgelegt haben«, überlegte sie, »ohne sie auch nur einen Meter über den Boden schleifen zu müssen.«

»Auf dem Rücken?«

»Oder in einer Verpackung. Plastikplane, was weiß ich.«

Rauleder warf ihr einen skeptischen Blick zu. »Die Treppen runter? Oder von unten hoch?«

Sie wies auf den schmalen Weg, der seitlich auf den kleinen Platz mündete. »Oder von da.«

Der Spurensicherer legte seine Stirn in Falten. »Auch dazu musste er erst eine Treppe runter. Und weshalb versteckte er sie dann nicht gleich dort drüben im Gebüsch?«

Neundorf verstand die Einwände des Kollegen. Auch der schmale Weg war von der Stafflenbergstraße aus nur über eine, wenn auch relativ kurze Treppe zu erreichen. Und genau dort, wo deren Stufen ausliefen, erstreckten sich Büsche und Bäume den gesamten Hang hinab. Weshalb also sollten der oder die Täter sich die Mühe gemacht haben, die Leiche des Mädchens hierherzutransportieren, noch dazu mit dem Risiko, unterwegs fremden Personen zu begegnen? Nein, der in jedem Fall recht komplizierte Zugang zum Fundort der Leiche sprach eher dafür, dass das Verbrechen hier in der Nähe geschehen war. Jedenfalls nach dem vorläufigen Erkenntnisstand.

»Du musst uns Zeit geben«, unterbrach Rauleder ihre Gedanken und zeigte auf die Plastikplane, »vielleicht ist es tatsächlich ihr Blut.«

Sie wusste, dass er recht hatte, wollte die Männer nicht länger von ihrer Arbeit abhalten. »Wer hat sie gefunden?«, erkundigte sie sich deshalb.

Rauleder deutete nach unten. »Touristen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie warten bei den Kollegen.«

Neundorf bedankte sich für die Auskunft, verabschiedete sich von Dr. Keil, erhielt seine Zusicherung, sich baldmöglichst um die Obduktion der Leiche zu bemühen. Sie warf einen letzten Blick auf das tote Mädchen, folgte der steilen Treppe nach unten. Das schmale bleiche Gesicht mit den fein geschwungenen, rot nachgezogenen Lippen blieb in ihr haften. Ein junges Wesen, sicher noch kaum mit den Tragödien des Erwachsenendaseins vertraut. Wer hatte ihr das angetan?

Sie drohte auszurutschen, hielt inne. Dünne Grashalme lagen mitten auf der Stufe. Sie kickte sie zur Seite, lief weiter. Die Sünderstaffel reichte bis zum Fuß der steilen Klinge, mündete in die von mehrstöckigen Häusern gesäumte, kaum hundert Meter lange Pfizerstraße. Neundorf sah die Menschenmenge, die sich dort hinter dem rot-weißen Absperrband versammelt hatte und unruhig nach oben starrte, merkte, dass die uniformierten Kollegen alle Hände voll zu tun hatten, niemand in den Bereich der Treppe durchkommen zu lassen.

Sie folgte den Stufen vollends nach unten, trat auf den Beamten zu, der ihr am nächsten stand, wies sich aus. »Neundorf vom LKA. Ich suche die Personen, die die Leiche gefunden haben.«

»Isch wirklich oiner ermordet worde?«, schrie ein Mann dazwischen, »heut am helllichte Dag?«

Der Polizeibeamte ließ sich nicht beirren, wies auf eine Gruppe von Frauen und Männern, die innerhalb des abgesperrten Bereiches standen und erwartungsvoll zu ihnen hersahen. »Sie warten schon ganz ungeduldig.«

Neundorf nickte, lief auf die Leute zu.

»Sind Sie endlich die Kommissarin?«, rief eine ältere Frau.

Sie nickte, stellte sich vor, versuchte, freundlich zu bleiben.

»Wir stehen schon bald eine Stunde hier«, fuhr die Frau fort.

»Das tut mir leid. Sie haben das Mädchen gefunden?«

Drei Leute, zwei Männer, eine Frau, setzten gleichzeitig zu einer Antwort an. Sie bremste den Redeschwall ab, wartete, bis sich die Gruppe auf eine jüngere Frau, die sich als Monika Auberlen vorstellte, einigte, ließ sich die Umstände, die zum Auffinden der Leiche führten, genau erklären.

»Und Sie haben die Lage des Körpers nicht verändert?«, vergewisserte sie sich.

»Um Gottes willen, Frau Kommissarin«, antwortete Monika Auberlen, »was glauben Sie, wie ich mich fühlte, als ich merkte, was mit dem Mädchen los war? Ich dachte, mein Herz bleibt stehen.«

»Aber Sie haben sie doch im Gesicht berührt.«