Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

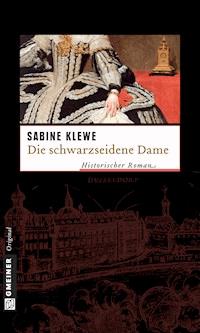

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Fotografin Katrin Sandmann

- Sprache: Deutsch

Die Fotografin Katrin Sandmann stößt im Elternhaus ihres Lebensgefährten auf einen geheimen Raum - und auf eine Mumie. Wer ist die unbekannte junge Frau und weshalb hat niemand sie vermisst? Was haben die Kinderbücher auf dem Nachttisch in der geheimen Kammer zu bedeuten? Katrin, die selbst gerade in einer schwierigen Situation steckt, begibt sich auf Spurensuche. Doch irgendjemand scheint ein starkes Interesse daran zu haben, ihre Ermittlungen zu verhindern …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sabine Klewe

Schwanenlied

Der fünfte Fall für Katrin Sandmann

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Sengaas, Kirchardt

Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart,

unter Verwendung eines Fotos von:

© Antje Lindert-Rottke – Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-4168-4

Für meine wunderbaren Nachbarn in Ingersberg und Eichen, die natürlich ganz anders sind als die Figuren in diesem Roman und die auch kein dunkles Geheimnis haben, zumindest keins, das in den letzten 35 Jahren ans Licht gekommen wäre …

Wenn tausend Menschen in China in den Fluten ertrinken, ist das eine Nachricht. Wenn ein einzelnes Kind im Teich ertrinkt, ist das eine Tragödie.

Josephine Tey

PROLOG

März 1947

Es dämmerte schon, als der Zug aus Köln in den Bahnhof Blankenheim Wald einfuhr. In einer Wolke aus weißem Dampf kam die mächtige Lokomotive zum Stehen. Türen wurden aufgestoßen, Menschen drängten hinaus, ein Mann im Anzug mühte sich mit einem übergroßen Koffer ab, bis der Gepäckträger ihm zu Hilfe eilte. Ein einbeiniger Kriegsveteran humpelte mithilfe von Krücken auf das Bahnhofsgebäude zu. Eine Mutter, schwer beladen mit Taschen, zog zwei quengelnde Kinder hinter sich her.

Ganz zum Schluss, als die ersten Türen bereits wieder geschlossen wurden, stieg eine junge Frau aus dem letzten Waggon. Sie trug ein Kopftuch und ihr Blick war auf den Boden gerichtet, mit der linken Hand umklammerte sie die Tragegriffe einer verschlissenen Reisetasche. Im rechten Arm hielt sie ein Bündel, das sie fest an sich presste. Langsam, fast widerwillig näherte sich die Frau dem Gebäude. Immer wieder schaute sie zu dem Zug zurück, als hätte sie dort etwas zurückgelassen, das ihr am Herzen lag, das sie aber nicht mitnehmen durfte.

Erst als die Frau das Bahnhofsgebäude auf der Straßenseite wieder verließ, hob sie den Kopf und sah sich suchend um. Ihr Gesicht war blass, die Augen wirkten müde. Inzwischen war es fast dunkel. Die meisten anderen Reisenden hatten sich bereits zerstreut, einige waren mit Wagen abgeholt worden, andere liefen zu Fuß die Straße entlang, die nach Blankenheimerdorf führte. Nur die Frau blieb abwartend stehen. Der Gepäckträger näherte sich, doch sie schüttelte den Kopf, und so wandte er sich wieder ab.

Mit einem Mal war von ferne ein Geräusch zu hören, das laute Tuckern eines schweren Motors. Kurz darauf waren auf der Straße Scheinwerfer zu sehen, dann die Konturen eines Traktors, der sich langsam näherte. Die Frau atmete tief aus, ihre Gesichtszüge entspannten sich.

Wenig später hielt der Traktor vor dem Bahnhofsgebäude. Ein junger Mann in schmutziger Arbeitskleidung sprang herunter. Er und die Frau begrüßten sich mit einem Kopfnicken, beide wirkten verlegen. Der Mann nahm der Frau die Tasche ab und half ihr auf das Gefährt. Sie ließ sich auf dem Sitz über einem der riesigen Räder nieder. Das Bündel hielt sie noch immer fest an sich gepresst.

Der Mann kletterte wieder hinter das Lenkrad und deponierte die Tasche neben sich. »Ich musste noch die Hühner füttern«, sagte er.

»Ja«, erwiderte sie.

Mehr sprachen sie nicht.

1

Dienstag, 8. Mai

Ein Telefonklingeln kann die Welt verändern. Es kann Kriege auslösen und Ehen beenden, es kann eine Katastrophe verhindern oder zwei Menschen versöhnen. In jedem Telefonklingeln steckt eine Verheißung, eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, die sich in Luft auflösen, wenn man abhebt.

Als das Telefon an diesem Nachmittag klingelte, dachte Katrin nur an das aufgeschlagene Buch auf ihrem Schoß und den heißen Tee in ihren Händen. Sie warf einen raschen Blick zu ihrem Freund Manfred, doch von dieser Seite war keine Hilfe zu erwarten. Manfred lag ausgestreckt auf dem Sofa, die Augen geschlossen, dicke Kopfhörer schirmten ihn von der Außenwelt ab. Über ihm auf der Fensterbank hatte Rupert sich zusammengerollt, doch selbst wenn der Kater wach gewesen wäre, hätte er Katrin wohl kaum den Gang zum Telefon abgenommen.

Sie spielte mit dem Gedanken, den Anrufbeantworter anspringen zu lassen, doch dann fiel ihr der Kunde ein, der sich noch heute melden wollte. Seufzend stellte sie die Tasse ab, legte das Buch zur Seite und erhob sich aus dem Schaukelstuhl.

»Katrin Sandmann«, meldete sie sich, als sie das Telefon in der Diele erreicht hatte.

»Katrin, bist du das?«

Als Katrin die Stimme erkannte, ärgerte sie sich. Dieses Gespräch hätte sie gern dem Anrufbeantworter überlassen. Es war Manfreds Mutter, und wie immer klang sie abgehetzt, als hätte sie das Telefonat mühsam zwischen zwei Geschäftstermine gequetscht. In Wahrheit hatte Ruth Kabritzky alle Zeit der Welt. Doch sie schaffte es trotzdem, ständig in Zeitnot zu sein. Noch bevor Katrin die überflüssige Frage beantworten konnte, sprach Ruth weiter. »Wie gut, dass ich euch erreiche, ich hatte schon befürchtet, ihr wärt unterwegs.«

»Hallo, Ruth«, sagte Katrin. »Ist alles in Ordnung?«

»Ich muss mit Manfred sprechen, sofort. Er ist doch da, oder?«

Katrin warf einen Blick ins Wohnzimmer. Normalerweise wäre Manfred um diese Zeit noch in der Redaktion. Er arbeitete bei einer Tageszeitung und war spezialisiert auf lokale Kriminalberichterstattung, auf Banküberfälle, Tötungsdelikte oder rätselhafte Einbruchserien. Diese Woche hatte er sich Urlaub genommen, um, wie er es ausdrückte, dem Irrenhaus für ein paar Tage zu entkommen. Ein Gespräch mit seiner Mutter war bestimmt das Letzte, worauf er Lust hatte. Wenn sie miteinander telefonierten, endete es fast immer im Streit. »Er ist gerade beschäftigt. Du kannst es mir erzählen, ich gebe es dann an ihn weiter.«

»Das geht nicht.« Ruth Kabritzky hörte sich an, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. »Ich muss mit ihm selbst sprechen. Es ist dringend.«

»Ist etwas passiert?« Katrin war plötzlich alarmiert. Als Ruth nicht sofort antwortete, lenkte sie ein. »Okay, ich sag ihm Bescheid. Einen Moment, bitte.«

Mit dem Telefon in der Hand ging sie zurück ins Wohnzimmer, setzte sich auf die Sofakante und berührte Manfred am Arm.

Er schlug die Augen auf und lächelte sie an. Als er das Telefon sah, schüttelte er den Kopf. »Ich bin nicht da«, formten seine Lippen.

Katrin hielt ihm das Telefon hin. »Deine Mutter. Es scheint wichtig zu sein.«

Er verdrehte die Augen.

Katrin zuckte hilflos mit den Achseln. Gerade wollte sie Ruth auf später vertrösten, als Manfred sich aufsetzte. Er nahm die Kopfhörer ab. Ein sanfter Jazzsound plätscherte heraus, zu leise, um die Melodie erkennen zu lassen.

Katrin blieb neben Manfred sitzen, während er telefonierte. Er sagte nicht viel, brummte nur hin und wieder eine Antwort. Dafür war der Redestrom seiner Mutter unüberhörbar. Katrin verstand zwar die Worte nicht, aber sie hörte den schrillen Tonfall, der sich hin und wieder wie eine Schwalbe in die Höhe schraubte.

Plötzlich verzog Manfred das Gesicht. »Wieso ich? Das ist doch Quatsch.«

Wieder ein Wortschwall.

»Aber da muss es doch noch andere …« Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Schließlich blaffte er ein »Ich überlege es mir« in die Muschel, beendete das Gespräch und warf das Telefon in die Sofaecke.

Katrin schwieg abwartend. Sie wollte Manfred nicht bedrängen. Das Thema Familie war ein Minenfeld, und ein Gespräch mit seiner Mutter riss immer alte Wunden auf. Manfred nahm es ihr übel, dass sie ihn nicht vor dem Vater geschützt hatte, der wie eine dunkle Wolke die Erinnerungen an seine Kindheit trübte. Oswald Kabritzky hatte mit solch kalter Strenge über seine Familie geherrscht, dass Manfred kurz vor dem Abitur aus dem Haus geflohen war und geschworen hatte, es nie wieder zu betreten. Bisher hatte er seinen Schwur gehalten, obwohl sein Vater vor mehr als zehn Jahren gestorben war.

Manfred starrte schweigend auf den Teppich. Mit einem Mal blickte er auf und fuhr sich durch das unordentliche blonde Haar. »So ein Scheiß!«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »So hatte ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt.«

»Was ist denn los?«, fragte Katrin vorsichtig.

»Ich muss in die Eifel. Und ich habe nicht die geringste Lust dazu.«

»Warum musst du denn in die Eifel?«

»Onkel Marius ist gestorben.«

Katrin sah ihn überrascht an. »Onkel Marius? Ich dachte, du hättest außer deiner Mutter keine Verwandten mehr?«

»Er ist nur ganz entfernt verwandt. Sein Vater und meine Urgroßmutter waren Geschwister. So was in der Art. Genau kapiert habe ich es nie.«

»Und du wirst zur Beerdigung erwartet.«

»Als Sargträger.« Er äffte die Stimme seiner Mutter nach. »Das gehört sich so, die Männer der Familie und der Nachbarschaft tragen den Sarg.«

»Du wirst es überleben.«

»Ja, vermutlich. Aber das ist noch nicht alles.«

»Was noch?«

»Ich habe sein Haus geerbt.«

*

Anna Henk arbeitete sich mit langsamen Schritten den Hang hinauf. Ein scharfer Wind blies ihr ins Gesicht und machte ihr den Aufstieg noch schwerer. Trotz des milden Maiwetters war der Wind kalt und schnitt ihr in die Haut.

Keuchend hielt Anna inne. Nur kurz verschnaufen, dann würde es wieder gehen. Unzählige Male schon war sie diese Straße gegangen, als kleines Mädchen, eine Kanne Milch in jeder Hand, eine für die alte Frau Hörnchen und ihren schwachsinnigen Sohn, eine für den Grauweilerhof. Bei jedem Wetter hatte ihre Mutter sie losgeschickt, in aller Frühe, noch vor der Schule. Im Winter war es um diese Zeit stockfinster gewesen, und im Unterholz am Wegesrand hatten geheimnisvolle Schatten gelauert.

Am unheimlichsten aber war der Grauweilerhof selbst gewesen. Anna kannte alle Geschichten über das Haus und was darin geschehen war. Ihr großer Bruder hatte sie ihr erzählt. Vor allem über den Dämon hatte sie immer alles ganz genau wissen wollen. Zu Hause, in eine warme Decke gehüllt auf dem Bett, hatte sie die Schauergeschichten genossen, doch wenn sie dann in der Frühe die Milch abliefern musste, schlotterten ihr die Knie vor Angst.

Meistens stellte sie die Kanne nur rasch ab und rannte, so schnell sie konnte, zurück nach Hause. Dem Hausherrn, einem dürren, ernst blickenden Mann mit riesigen Händen, wollte sie lieber nicht begegnen, und dem Dämon schon gar nicht.

Kaum zu glauben, dass Marius Grauweiler damals erst Ende zwanzig gewesen sein musste. Wenn Anna versuchte, sich seine Erscheinung in Erinnerung zu rufen, sah sie immer einen alten Mann vor sich, das Gesicht ausgemergelt, eine tiefe, allumfassende Trauer in den Augen. Der Dämon hatte ihm die Lebensfreude geraubt.

Anna setzte sich wieder in Bewegung. Als Kind hatte sie den Anstieg kaum bemerkt. Doch jetzt brannte jeder Schritt in ihren Gliedern wie eine kleine Stichflamme. Dabei war sie noch gar nicht so alt, viel jünger als Marius Grauweiler, und der hatte sich bis kurz vor seinem Tod selbst versorgt. So, wie er es sein Leben lang getan hatte.

Der Hof tauchte auf, und unwillkürlich wurden Annas Schritte langsamer. Am Tor blieb sie stehen. Alles schien still. Zu still. Selbst das Singen der Vögel, das sie auf ihrem Weg begleitet hatte, war verstummt. Anna schlug das Kreuz und faltete die Hände. Der Dämon ließ sich nicht blicken. Nicht am helllichten Tag. Aber er würde sich zeigen, ganz gewiss. Jetzt, wo der alte Marius tot war, war er herrenlos. Er würde in der Gegend umherirren und sich eine neue Bleibe suchen, wenn das Haus nicht rasch wieder bewohnt wurde.

Anna begann zu frösteln. Zeit, umzukehren. Trotz der Schmerzen rannte sie beinahe. Und sie hielt erst inne, als sie ihre eigene Haustür hinter sich geschlossen hatte.

2

Donnerstag, 10. Mai

Der Landrover kroch über die Autobahn. Mit jedem Kilometer schien er langsamer zu werden. Manfred fuhr, Katrin saß auf dem Beifahrersitz und sah aus dem Fenster, an dem gelb blühende Rapsfelder vorbeiflogen. Dieser Fahrstil entsprach ganz und gar nicht Manfreds Gewohnheit. Normalerweise lenkte er den Wagen hart am Tempolimit durch den Verkehr, gab Vollgas, wenn die Ampel auf Gelb umschlug, und hupte langsame Fahrer ungeduldig weg. Heute war Manfred derjenige, der angehupt wurde. Er zockelte über die Autobahn, als würde es ihm mit jedem Kilometer schwerer fallen, sich der ungeliebten Heimat zu nähern. Glücklicherweise war nicht viel los, und Manfred fuhr nicht so langsam, dass er ein gefährliches Verkehrshindernis darstellte.

Katrin blickte einem Jaguar nach, der sie mit hoher Geschwindigkeit überholte. Vielleicht sollte sie sich endlich wieder einen eigenen Wagen zulegen, sie hatte schon viel zu lang damit gewartet. Es war inzwischen mehr als ein Jahr her, seit sie in einem Parkhaus mit ihrem Auto entführt worden war. Die Erinnerung an die Tage in Gefangenschaft verblasste allmählich, doch gewisse Dinge bereiteten ihr noch immer Unbehagen. Kellertreppen etwa oder Parkhäuser. Zudem war der Golf Cabrio ihr erstes eigenes Auto gewesen. Es fiel ihr schwer, ihn zu ersetzen.

Katrin klappte das Notizbuch zu, das auf ihrem Schoß lag. Manfreds Schneckentempo hatte es ihr immerhin erleichtert, noch ein paar Dinge aufzuschreiben, die sie keinesfalls vergessen durfte. Seit Ruths Anruf vor zwei Tagen hatte sie keine ruhige Minute mehr gehabt. Sie hatte mehrere Stunden gebraucht, um Manfred zu überreden, zu der Beerdigung zu fahren. Mit trotzig verschränkten Armen hatte er dagesessen, während sie ihm etwas von Anstand, Höflichkeit und Respekt erzählt hatte. Am Schluss hatte sie das Gefühl gehabt, dass er nie vorgehabt hatte, der Beerdigung fernzubleiben, sondern nur hatte demonstrieren wollen, wie sehr er alles verabscheute, was mit familiären Pflichten zusammenhing.

Katrin scherte das nicht, denn ihre Überredungsversuche waren alles andere als uneigennützig gewesen. Sie war neugierig. Neugierig auf Manfreds Heimatdorf, das sie noch nie gesehen hatte. Sie wollte das Haus sehen, in dem er aufgewachsen war, die Wälder, in denen er als Kind gespielt hatte. Bisher hatte er jedes Mal abgeblockt, wenn sie ihm vorgeschlagen hatte, in die Eifel zu fahren.

»Ich habe geschworen, dieses Haus nie wieder zu betreten, und ich habe es ernst gemeint«, hatte er geantwortet und so jedes weitere Gespräch zu dem Thema im Keim erstickt. Und natürlich war Katrin auch neugierig auf das andere Haus, den alten Hof, den Manfred geerbt hatte. Welche Schätze er wohl hüten mochte? Tagebücher, Fotos, Briefe? Alte Kommoden und Schränke, die Geschichten erzählen konnten von den Menschen, die einmal ihre Besitztümer darin aufbewahrt hatten? Katrin liebte alte Möbel, hatte selbst einige in ihrer Wohnung stehen. Ihr absolutes Lieblingsstück war der Schaukelstuhl vom Trödelmarkt, den sie selbst restauriert hatte.

Nachdem klar war, dass sie tatsächlich für ein paar Tage in die Eifel fahren würden, hatte Katrin sich in die Arbeit gestürzt. Während Manfred seinen Urlaub verlängerte, ein Hotelzimmer buchte und einen Termin mit dem Notar vereinbarte, verbrachte Katrin den Dienstagabend und den ganzen Mittwoch damit, einige kleinere Aufträge fertigzustellen. Es ging um private Feiern, Hochzeiten, runde Geburtstage und Taufen, für die sie als offizielle Fotografin engagiert worden war. Nichts Aufregendes, doch die Bezahlung war ordentlich. Einen größeren Kunden, einen Verlag, der auf Fotos für einen Reiseführer wartete, vertröstete sie auf die kommende Woche. Sie war ohnehin früh dran, denn das Buch sollte erst im folgenden Jahr erscheinen. Gestern Abend hatte sie ihren Kater Rupert zu ihrer Freundin Roberta gebracht, deren drei Kinder sich sofort darum gestritten hatten, wer ihn als Erstes füttern durfte. Es war halb elf gewesen, als sie nach Hause zurückkehrte. Um ihre angespannten Muskeln zu entkrampfen, hatte sie sich ein Bad eingelassen und es sich mit einem Kriminalroman und einem Becher Kräutertee in der Wanne bequem gemacht.

Als sie eine Stunde später in ein Handtuch gewickelt ins Wohnzimmer getapst war, hatte Manfred mit einer Flasche Champagner auf sie gewartet. »Wir sollten wenigstens anstoßen auf unser Erbe, findest du nicht?«

Leider hatte seine Feierlaune die Nacht nicht überlebt. Als sie vorhin aufgebrochen waren, hatte er finster vor sich hin gestarrt.

»Nun komm schon«, hatte Katrin gesagt. »Es gibt Schlimmeres, als ein Haus zu erben.«

Er hatte das Gesicht verzogen. »Da bin ich nicht so sicher.«

Das Hotel schmiegte sich an den Hang oberhalb der Durchgangsstraße in Blankenheim, einem Städtchen, das einige Kilometer von Manfreds Heimatdorf Winscheid entfernt lag. Es war ein altmodisches, aber freundlich eingerichtetes Haus. Das Zimmer bot einen Blick über das ganze Tal und den gegenüberliegenden Berg samt Burganlage. Und es hatte sogar einen Schreibtisch. Katrin packte ihren Laptop aus dem Rucksack und stellte ihn auf.

»Ich dachte, du wärst gestern mit der Arbeit fertig geworden?«, fragte Manfred.

»Stimmt. Aber vielleicht kann ich doch schon die Bilder für den Verlag aussuchen, während du andere Sachen machst.«

»Was für andere Sachen? Ich hatte angenommen, du begleitest mich.«

Katrin lächelte ihn an. »Natürlich. Aber bestimmt nicht überallhin. Mit dem Notar sprichst du doch sicherlich allein, oder?«

Manfred zuckte die Achseln. »Kann sein.« Er fuhr fort, seine Reisetasche auszupacken. Viel enthielt sie nicht. Dabei würden sie mindestens vier Tage bleiben müssen, denn vorhin hatte Manfreds Mutter angerufen und ihnen mitgeteilt, dass die Beerdigung von Freitag auf Montag verschoben werden musste. Offenbar hatte es bei der Terminabsprache ein Missverständnis gegeben.

Katrin öffnete das Fenster und blickte hinaus. In dem Moment rasten unten auf der Straße zwei Motorräder vorbei und verschwanden lärmend hinter der Biegung. »Du lieber Himmel«, sagte sie, »hier ist es ja lauter als in Düsseldorf.«

»Die B 258 ist so etwas wie der inoffizielle Nürburgring. Für Biker zumindest«, erklärte Manfred.

»Ach wirklich?« Katrin schob das Fenster zu. »Heißt das, man hat hier ständig diesen Lärm?« Sie schüttelte den Kopf. »Und dafür wohnt man dann auf dem Land.«

Manfred hob die Schultern. »Lass ihnen doch ihren Spaß.«

»Aber nicht auf meine Kosten.« Katrin machte sich ebenfalls ans Auspacken. Im Gegensatz zu Manfred hatte sie einen Koffer dabei. Sie wollte auf alles vorbereitet sein. »Fahren wir gleich mal nach Winscheid?«, fragte sie, während sie das Kostüm in den Schrank hängte, das sie für die Beerdigung mitgebracht hatte. Es war dunkelgrau, und sie hoffte, dass es angemessen war. Sie trug es manchmal zusammen mit einer bordeauxroten Bluse und schwarzen Stiefeln, wenn sie wichtige Kunden besuchte.

»Nach Winscheid? Was sollen wir da?«

»Na was wohl?« Katrin sah ihn ungläubig an. War er denn gar nicht neugierig auf sein Erbe? Natürlich hatte er das Haus als Kind schon gesehen, aber das war Jahrzehnte her. Sie verstand nicht, warum er sich so zierte. Gestern hatten sie in Champagnerlaune Zukunftspläne gemacht, sich überlegt, von dem Erlös aus dem Verkauf des Hauses ein Jahr lang durch die Welt zu reisen, oder gar das Anwesen zu behalten und ein Hotel aufzumachen, doch davon war heute nichts mehr zu spüren. »Willst du dir nicht das Haus ansehen?«

»Ach so.« Manfred nahm die leere Reisetasche vom Bett und warf sie unten in den Schrank. »Das liegt nicht in Winscheid, sondern in Kestenbach.«

»Ach wirklich? Dann habe ich wohl etwas falsch verstanden.«

Manfred winkte ab. »Vermutlich habe ich es nicht richtig erklärt. Eigentlich habe ich gar nichts erklärt.« Er knallte die Schranktür zu. »Tut mir leid. Ich hatte einfach keine Lust, darüber zu reden. Das alles kotzt mich an.« Er trat gegen den Bettpfosten wie ein trotziges Kind. »Lass mich einfach in Ruhe damit.«

Katrin verschränkte die Arme. Wut stieg in ihr auf. »Ich weiß, dass es dir im Augenblick beschissen geht. Und ich kann dich verstehen. Aber ich bin weder deine Mutter noch dein Vater noch dieser Onkel, der dir ungebeten ein Haus vererbt hat. Also lass deinen Frust nicht an mir aus.«

Manfred wandte den Blick ab. »Du weißt nicht, wie sich das anfühlt.«

Eine Welle von Mitgefühl überrollte Katrin und erstickte ihre Wut. Sie trat näher und schlang die Arme um ihn. »Du bist jetzt erwachsen. Niemand kann dir mehr etwas tun. Und falls doch, hast du immer noch mich. Du weißt, ich werde mit jedem Gegner fertig, auch wenn ich nicht so aussehe.«

Manfred drückte sie an sich, dann hielt er sie von sich weg und grinste sie an. »Ich weiß.« Er küsste sie auf das Haar. »Danke.«

Katrin seufzte. Sie hätten an ihren ursprünglichen Plänen festhalten sollen. Zum Ende der Woche sollte die Wolkendecke aufreißen, und das Wochenende versprach, sommerlich warm zu werden. Sie hatten vorgehabt, ans Meer zu fahren, für ein paar Tage richtig auszuspannen, sich die Seeluft um die Nase wehen zu lassen. Stattdessen hatte sie Manfred überredet, in seine persönliche Hölle zurückzukehren. »Schon okay. Was hältst du davon, wenn wir uns ein nettes Restaurant zum Mittagessen suchen? Und beim Essen erzählst du mir ein bisschen etwas von Onkel Marius, deiner Familie und dem Hof?«

Manfred nickte langsam. »Ich schätze, das ist eine gute Idee.« Er blickte auf ihren Koffer. »Falls du rechtzeitig mit dem Auspacken fertig wirst.«

*

Rosemary Alcott hob den Koffer vom Band und hievte ihn auf den Karren. Sie schwitzte. Ihr Körper fühlte sich feucht und klebrig an, die Beine dick und schwer. Kein Wunder nach dem langen Flug. Außerdem war die Gepäckhalle stickig. Zumindest kam es ihr so vor. Vielleicht war es auch die Aufregung, die Rosemary die Kehle zuschnürte und ihr den Schweiß aus den Poren trieb. Schließlich war das hier keine gewöhnliche Reise, sondern eine Mission mit ungewissem Ausgang. Eine Mission, deren Ergebnis schmerzlich sein würde, egal, wie sie ausging. Rosemary fächelte sich mit der Zeitschrift, die sie aus dem Flugzeug mitgebracht hatte, Luft zu. Wie gut, dass sie ein leichtes Kleid angezogen hatte, sonst wäre sie womöglich in Ohnmacht gefallen. Wie konnte es nur so heiß sein? In ihrer Vorstellung war Deutschland immer kalt gewesen, besaß schneebedeckte Bergspitzen, unter denen sich malerische Dörfer an den Hang kuschelten.

Rosemary seufzte und steckte die Zeitschrift wieder in die Tasche. Langsam schob sie den Wagen auf den Ausgang zu. Gesprächsfetzen und Begrüßungsrufe drangen an ihr Ohr, als sie durch die automatische Tür in die Ankunftshalle des Frankfurter Flughafens trat, ein wirres Gemisch aus vertrautem Englisch und Deutsch, der Sprache, die sie zwar fließend beherrschte, aber noch nie gesprochen hatte.

Sie trat an die frische Luft, die angenehm kühl war, und reihte sich in die Schlange am Taxistand ein. Mit einem Taschentuch wischte sie sich über die feuchte Stirn. Hoffentlich war das Taxi klimatisiert! Und hoffentlich dauerte die Fahrt in die Innenstadt nicht zu lang. Sie sehnte sich nach einem kühlen Drink und danach, irgendwo ihre Beine ausstrecken zu können. Ursprünglich hatte sie direkt nach ihrer Ankunft mit dem Zug weiterfahren wollen, doch als sich herausgestellt hatte, dass sie viermal hätte umsteigen müssen, hatte sie beschlossen, eine Nacht in Frankfurt zu bleiben und am nächsten Morgen die Reise in einem Mietwagen fortzusetzen. Auf einen Tag Verzögerung kam es nun auch nicht mehr an.

Es dauerte fast zehn Minuten, bis Rosemary endlich in ein Taxi steigen konnte. Der Fahrer hatte dunklere Haut als sie selbst, wirkte arabisch und versuchte gar nicht erst, Deutsch mit ihr zu sprechen. Seufzend ließ sie sich ins Polster sinken und schloss die Augen.

Wie gut, dass Gary ihre Termine bei Gericht hatte übernehmen können, sonst wäre sie gar nicht weggekommen! Alles war so schnell gegangen, dass sie noch immer nicht glauben konnte, dass sie wirklich in Deutschland war. Am Dienstag war die E-Mail von jemandem aus der Organisation gekommen, der über die Todesanzeige gestolpert war. Da hatte sie kurz entschlossen die Reise angetreten, die sie seit Jahren vor sich herschob. Hoffentlich war es nicht zu spät!

Das Taxi hielt vor dem Hotel. In dem Gebäude war es kühl und dunkel, und es dauerte tatsächlich nur wenige Minuten, bis sie in ihrem Zimmer am Fenster stand und auf eine Skyline blickte, die sich nur wenig von der vor ihrem Bürofenster in Boston unterschied, außer, dass hier alles ein bisschen beschaulicher wirkte.

Rosemary schaltete ihr Handy an. Sie hatte zwei neue Nachrichten. Eine war von Tante May, die ihr eine gute Reise wünschte, die andere von Tom, dem Kontakt aus der Organisation. Rosemary öffnete die Nachricht: »Beerdigung erst am Montag. Viel Erfolg. Tom.«

*

»Kanntest du diesen Onkel Marius eigentlich näher?« Katrin schob sich ein Stück Salamipizza in den Mund.

Manfred zuckte die Schultern. »Eigentlich nicht«, antwortete er zwischen zwei Bissen Lasagne. »Als Kind habe ich ihn ein paarmal besucht. Weihnachten und so. Das war alles.«

»Schon merkwürdig, dass er dir alles vererbt hat.«

»Ich will den alten Kasten nicht haben. Ein Erbe kann man auch ausschlagen.« Manfred nahm einen Schluck Bier.

Katrin ließ die Hand sinken, die Gabel fiel auf den Tisch. »Ist das dein Ernst?«

»Was soll ich mit dem Ding? Ein uralter, baufälliger Hof im Nirgendwo. Da gibt es keine Heizung, keine Kanalisation, vermutlich noch nicht einmal fließend Wasser und Strom.«

»Jetzt übertreibst du!«

»Wart’s ab.« Manfred schob seinen Teller weg. »Du kennst die Eifel nicht.«

Katrin tat es ihm gleich. Die Pizza war riesig gewesen, sie hatte kaum mehr als die Hälfte geschafft. »Du mochtest deinen Onkel nicht besonders, kann das sein?«

Manfred zuckte mit den Schultern. »Ich habe doch gesagt, dass ich ihn kaum kannte. Und auf Gerüchte gebe ich nichts.«

Mit einem Mal war Katrins Neugier geweckt. »Gerüchte?«

Manfred winkte ab, doch so leicht würde sie ihn nicht davonkommen lassen. Immerhin stand sie ihm in dieser schwierigen Situation bei, ertrug seine schlechte Laune und war bereit, den Prellbock zwischen ihm und seiner Mutter zu spielen. Da war wohl ein bisschen Gegenleistung angebracht.

»Im Dorf wurde über ihn geredet«, sagte Manfred lahm.

»Und was?« Sie hätte ihm am liebsten die Worte aus dem Mund geschüttelt. Er redete doch sonst für sein Leben gern, warum hielt er sich jetzt so zurück?

»Na ja.« Manfred studierte den Inhalt seines Bierglases. »Er hat nie geheiratet, immer allein auf diesem großen Hof gelebt, du weißt doch, wie solche Geschichten entstehen.«

»Was für Geschichten?« Katrin platzte fast vor Neugier. »Spann mich nicht länger auf die Folter!«

»Angeblich hat es bei ihm gespukt. Ein schwarzer Dämon.«

Katrin lachte laut auf. »Ein Dämon? Hier in der Eifel? Das gibt es doch gar nicht! Bist du ihm auch mal begegnet, dem schwarzen Dämon?«

»Natürlich nicht.« Manfred verschränkte die Arme. Er schien die Sache überhaupt nicht witzig zu finden. »Aber als Kind fand ich das schon gruselig. Na ja, außerdem war Onkel Marius extrem wortkarg und immer so furchtbar ernst, dass er mir wirklich ein bisschen unheimlich war. Ich glaube, ich habe diesen Mann nie lachen hören.«

Katrin senkte den Blick. »Wie traurig.«

Manfred nickte nachdenklich. »Du hast recht, das ist traurig. Und vermutlich hatte der arme Kerl jede Menge Gründe, traurig zu sein. Er hat seine ganze Familie im Krieg verloren, stand 1945 als junger Bursche völlig allein da. War bestimmt nicht einfach.«

»Immerhin hatte er den Hof«, warf Katrin ein. »Viele hatten gar nichts mehr.«

Sie schwiegen eine Weile. Manfred leerte sein Bierglas, Katrin schaute aus dem Fenster, vor dem eine Limousine umständlich rangierte.

Schließlich brach Katrin das Schweigen. »Du hast gesagt, ihr hättet die gleichen Urgroßeltern gehabt, ist das richtig?«

Manfred kratzte sich am Kopf. »So in etwa. Irgendwer hat mal eine Art Familienchronik aufgestellt. Eine Kopie davon hing im Arbeitszimmer meines Vaters an der Wand. Für ihn war alles, was mit der Familie zusammenhing, unheimlich wichtig. Vermutlich will ich deshalb nichts damit zu tun haben. Alles, was mich irgendwie an meinen Vater erinnert, kotzt mich total an.« Er sah Katrin entschuldigend an, bevor er fortfuhr. »Laut dieser Chronik gab es Ende des 19. Jahrhunderts einen August Grauweiler, der in Kestenbach einen großen Hof besaß. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder, Agnes und Wilhelm. Agnes heiratete einen Theodor Kabritzky, die beiden sind meine Urgroßeltern. Wilhelm erbte den Hof. Marius war, wenn ich mich recht erinnere, sein jüngster Sohn. Die anderen beiden sind im Krieg gefallen. Na ja, und da ich keine Geschwister habe, und Marius nie geheiratet hat, bin ich offenbar der einzige lebende Nachkomme von August Grauweiler.« Er leerte sein Bierglas und senkte den Blick. »Und mit mir stirbt die Linie dann ganz aus.«

Unwillkürlich zuckte Katrin zusammen. Ihre Handflächen wurden feucht. Zeit, das Thema zu wechseln, bevor sie auf das nächste Minenfeld zusteuerten. Manfred hätte gern ein Kind. Trotz seiner eigenen miserablen Kindheit. Oder vielleicht gerade deswegen. Um es besser zu machen als sein Vater. In letzter Zeit hatte er mehrfach davon gesprochen. Er schien von einer seltsamen Unruhe erfüllt, gerade so, als höre er eine innere Uhr ticken. Dabei waren es doch eigentlich die Frauen, die angeblich ständig auf der Flucht waren vor dem Ticken ihrer biologischen Uhr. Katrin gehörte jedoch definitiv nicht zu diesen Frauen. Sie wollte auf keinen Fall ein Kind. Sie liebte ihre Freiheit, hatte keine Lust darauf, sich für die nächsten zwanzig Jahre einzuschränken. Bei ihrer Freundin Roberta bekam sie zur Genüge mit, wie sehr Kinder das Leben veränderten. Wie viel Zeit und Nerven es kostete, Windeln zu wechseln, Hausaufgaben zu betreuen und verwüstete Kinderzimmer in Ordnung zu bringen. Das war definitiv nicht das Leben, das sie sich wünschte. Und nun – nein, daran wollte sie jetzt nicht denken. »Lass uns aufbrechen«, sagte sie rasch. »Damit wir das Haus noch bei Tageslicht inspizieren können.«

Manfred hob eine Braue. »Es ist Mai, und wir haben gerade mal Viertel nach zwei.«

Hilflos zuckte Katrin mit den Schultern.

Manfred ergriff ihre Hände. »Das ist nicht leicht für dich, ich weiß. Ich bin mies drauf, weil mich dieser ganze Familienmist total stresst. Und du musst es ausbaden. Tut mir leid. Wenn das hinter uns liegt, wenn die Beerdigung über die Bühne und das Haus verkauft ist, dann holen wir den Urlaub an der See nach. Okay?«

Katrin lächelte. »Okay.«

Zwanzig Minuten später rollten sie durch Kestenbach. Der Ort lag nur wenige Kilometer südlich von Blankenheim an einem Berghang. Es gab einige Höfe mit Ställen und weiteren Anbauten, doch die Mehrzahl der Gebäude waren einfache Wohnhäuser. In der Dorfmitte bog Manfred links von der Hauptstraße ab. Ein schmaler Weg wand sich steil bergauf. Schon bald ließen sie die letzten Häuser hinter sich. Nach einer Biegung tauchten plötzlich wieder Gebäude vor ihnen auf, sie hatten den Grauweilerhof erreicht. Er lag am Waldrand, bestand aus einem kleinen Fachwerkhaus mit angebauter Scheune und einem etwas abseits stehenden Schuppen. Das weiß verputzte Gefach des Fachwerks sahen brüchig aus, von den Balken blätterte die schwarze Farbe ab. Doch abgesehen davon wirkte das Anwesen ordentlich und gut gepflegt. Das Pflaster vor dem Haus war frei von Unkraut, und die Wiese mit den Obstbäumen, die zur Rechten daran angrenzte, war erst kürzlich gemäht worden. Die Fenster waren alle mit leuchtend weißen Scheibengardinen versehen, die die untere Hälfte bedeckten, das Glas sah frisch geputzt aus. Neben der Haustür stand eine alte Regetonne, in die rote Geranien gepflanzt waren. Neben dem Schuppen blühte ein Flieder.

»Nett hier«, sagte Katrin.

Manfred erwiderte nichts.

Katrin ergriff seine Hand. »Keine Sorge. Ich will hier nicht einziehen. Ich bin ein Stadtkind, und zwar durch und durch.«

»Das will ich doch hoffen.« Manfred zog sie in Richtung Haus. »Komm, bringen wir es hinter uns.« Am Eingang angekommen, bückte er sich. »Der Schlüssel liegt angeblich hier irgendwo«, murmelte er und tastete hinter der Regentonne den Boden ab.

Katrin betrachtete den Schuppen, der im rechten Winkel zum Haus stand. Von Nahem sah er ziemlich baufällig aus. Das Holz hatte seit Jahrzehnten keine Farbe mehr gesehen, das einzige Fenster zierte ein fein gewirktes Spinnennetz. Die Tür hing schief in den Angeln und war nur angelehnt. Hinter dem Spalt gähnte undurchdringliche Finsternis. Vage meinte Katrin, die Konturen eines Fahrzeugs zu erkennen, eines hölzernen Leiterwagens vielleicht, doch sie war nicht sicher. Plötzlich fuhr eine Windböe über den Hof, die Tür geriet in Bewegung, der Spalt vergrößerte sich, als würde der Schuppen sein Maul aufsperren. Katrin schnappte erschrocken nach Luft, ein Schwindel erfasste sie, ihr Magen krampfte sich zusammen. Scheiße! Sie taumelte auf die Hauswand zu und stützte sich an der Fensterbank ab.

Manfred erhob sich, den Schlüssel in der Hand. Als er Katrin erblickte, erstarrte er. »Was ist los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.«

»Ich – ich weiß auch nicht«, stammelte Katrin. »Mir ist ganz plötzlich schwindelig geworden. »Liegt bestimmt am Wetter. Es ist furchtbar schwül heute.«

»Du hast recht.« Manfred nahm sie in den Arm. »Da kommt bestimmt noch ein Gewitter.« Er küsste sie sanft auf die Nasenspitze. »Und ich dachte schon, du hättest den Dämon gesehen.«

Er wandte sich ab, um die Tür aufzuschließen.

Katrin stieß erleichtert Luft aus. Langsam ließ der Schwindel nach. Doch das flaue Gefühl im Magen blieb. Sie glaubte nicht, dass das Wetter ihr zu schaffen machte. In letzter Zeit war ihr mehrmals aus heiterem Himmel schwindelig geworden, völlig unabhängig davon, ob es regnete oder die Sonne schien. Und ihr Magen spielte seit einigen Tagen verrückt. Außerdem war sie seit fast einer Woche überfällig. Noch kein Grund zur Panik, denn ihre Monatsblutung kam immer ein wenig unregelmäßig. Zusammen mit den Schwindelanfällen allerdings machte ihr das Angst. Sie wollte nicht daran denken, was es bedeuten konnte. Bestimmt war es blinder Alarm, und in ein paar Tagen lachte sie darüber.

Manfred zog die Tür auf und sah sie an. »Bereit?«

Sie trat zu ihm und stemmte die Hände in die Hüften. »Bereit. Lass uns auf Dämonenjagd gehen.«

*

Sie hatte lang nicht mehr an ihn gedacht. Viele Jahre nicht. Warum hätte sie auch an ihn denken sollen? Er war nichts weiter als ein Schatten auf ihrer Vergangenheit. Ein dunkler, hässlicher Fleck auf ihrer Biographie, ein Fleck, von dem niemand sonst etwas wusste, und den sie fast vergessen hatte. Nur manchmal, wenn sie eine Patientin untersuchte, wenn sie an einem Spielplatz vorbeikam oder im Restaurant am Nachbartisch eine Familie saß, dann spürte sie unvermittelt einen diffusen Schmerz im Unterleib, so schwach, dass sie ihn kaum wahrnahm. Etwas zog da, eine Sehnsucht oder vielmehr das Echo einer Sehnsucht, die sie längst begraben hatte. Nein, er war es gewesen, er hatte diese Sehnsucht begraben, hatte ein tiefes Loch geschaufelt und sie für immer in der dunklen Erde verscharrt, tief im Wald, an einem heißen Sommertag vor fast vierzig Jahren. So lang war es her, dass es ihr unwirklich erschien, sich anfühlte wie die Erinnerung einer fremden Person.

Aber heute waren ihre Gedanken unvermittelt zu ihm gewandert, zu seiner imposanten, muskulösen Gestalt, den verträumten blauen Augen, die sie voller Leidenschaft angesehen hatten. Schuld daran war Gitta, die Frau, die seit ihrer Kindheit vergeblich um ihre Freundschaft buhlte, die das Leben führte, vor dem sie selbst davongelaufen war. Gitta hatte sie angerufen und ihr erzählt, dass Marius Grauweiler gestorben war. Was bildete sie sich ein? Dass das irgendeine Bedeutung für sie hatte? Dass sie auf Nachrichten aus der Vergangenheit Wert legte? Sie lebte seit einer Ewigkeit in Köln, was in der Eifel geschah, interessierte sie längst nicht mehr. Es hatte nichts mit ihrem Leben zu tun, und sie wollte nichts davon wissen. Sie wollte nicht an damals erinnert werden. Nicht an irgendwelche albernen Geistergeschichten, die ihr als Kind Angst eingeflößt hatten, nicht an ihn, und schon gar nicht an die andere Sache. Sie presste die Lippen zusammen, drängte die Bilder weg, die tief aus ihrem Inneren in ihr Bewusstsein drängten.

Abrupt wandte sie sich vom Anblick der belebten Straße unter ihr ab und warf einen raschen Blick auf die Uhr. Kurz nach drei. Zeit, die Patientin hereinzurufen. Sie schnipste die Kippe nach draußen und schloss das Fenster. Dann drückte sie die Schultern durch, setzte ein professionelles Lächeln auf und öffnete die Tür.

*