21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wer einen Skelf-Roman aufschlägt, weiß, dass ihn die bunte Welt des Verbrechens, der Trauer und der Zusammenhalt dreier Frauen erwartet. Eine Schlägerei an einem offenen Grab bringt Dorothy Skelf dazu, die Möglichkeit eines vorgetäuschten Todes zu untersuchen. Tochter Jenny schwimmt derweil am Strand von Portobello, bemüht, die Folgen ihres Traumas zu überwinden. Sie ist gebrochen, verzweifelt, funktioniert kaum noch. Enkelin Hannah hingegen gewöhnt sich an das Eheleben, bis es von außen in Gefahr gebracht wird. Da ist Laura, eine Studentin, die den Bezug zur Realität verliert, als sie jemanden verliert, der ihr nahe steht. Da ist Danny, dessen Mutter starb, nachdem sein Vater verschwunden war. Da ist der ältere japanische Witwer, der glaubt, dass er heimgesucht wird. Gesichter aus der Vergangenheit überall, die schwer zu ertragen sind. Neben den traditionellen Bestattungen und Einäscherungen fasziniert das Eintauchen in japanische Traditionen ebenso wie die Astrophysik. Während Jenny Skelf es vorzieht, die Erinnerungen mit Gin zu verdrängen, statt sie nüchtern in einer Therapie zu verarbeiten, stößt sie Menschen von sich und bricht zusammen. Der Fund einer Leiche am Strand könnte der letzte Strohhalm sein. Wie so oft bei den Skelfs kommt das Verbrechen gerade rechtzeitig. Ein vorgetäuschter Tod, ein besessener Stalker, ein alter Mann, der behauptet, vom Geist seiner verstorbenen Frau missbraucht zu werden, und ein zerstörerisches Gespenst aus der Vergangenheit. Die Skelfs sind zurück in einem weiteren explosiven Thriller, und dieses Mal geht es um mehr als nur persönliche Dinge. SCHWARZE HERZEN ist Schmerz, ist Trauma, ist Trauer. An vielen Stellen düster-komisch und voller Hoffnung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

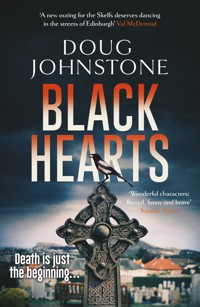

Doug Johnstone

Schwarze Herzen

Aus dem schottischen Englischen von Jürgen Bürger Herausgegeben von Wolfgang Franßen

Polar Verlag

Originaltitel: Black Hearts

Copyright: © Doug Johnstone 2022

The moral right of the author has been asserted

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2025

Aus dem schottischen Englischen von Jürgen Bürger

Mit einem Nachwort von Marcus Müntefering © 2025

© 2025 Polar Verlag e.K.

Unsere Produkte wurden im Rahmen der Verordnung zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation) einer Risikobewertung unterzogen und erfüllen gemäß Artikel 5 der GPSR die Anforderungen an sichere Produkte.

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Hersteller: Polar Verlag e.K, Rippoldsauer Str. 2, DE-70372 Stuttgart, www.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Lektorat: Eva Weigl

Korrektorat: Andreas März

Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann

Coverfoto: © Casper/Adobe Stock

Autorenfoto: © Chris Scott

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung:

Friedrich Pustet GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 8, 93051 Regensburg

ISBN: 978-3-910918-36-8

eISBN: 978-3-910918-38-2

INHALT

1 DOROTHY

2 JENNY

3 HANNAH

4 DOROTHY

5 JENNY

6 DOROTHY

7 HANNAH

8 JENNY

9 HANNAH

10 DOROTHY

11 JENNY

12 DOROTHY

13 HANNAH

14 JENNY

15 DOROTHY

16 JENNY

17 HANNAH

18 DOROTHY

19 HANNAH

20 JENNY

21 DOROTHY

22 HANNAH

23 DOROTHY

24 JENNY

25 HANNAH

26 DOROTHY

27 HANNAH

28 JENNY

29 DOROTHY

30 JENNY

31 HANNAH

32 DOROTHY

33 JENNY

34 HANNAH

35 DOROTHY

36 HANNAH

37 JENNY

38 HANNAH

39 DOROTHY

40 JENNY

41 HANNAH

42 JENNY

43 DOROTHY

44 JENNY

45 HANNAH

46 DOROTHY

47 JENNY

48 HANNAH

49 DOROTHY

50 JENNY

51 HANNAH

52 JENNY

53 HANNAH

54 DOROTHY

55 JENNY

56 DOROTHY

57 JENNY

58 HANNAH

59 DOROTHY

60 JENNY

61 HANNAH

62 JENNY

63 DOROTHY

64 JENNY

65 HANNAH

66 DOROTHY

Danksagungen

Wege zum Glück Ein Nachwort von Marcus Müntefering

Für Tricia, Aidan und Amber

1DOROTHY

Die Atmosphäre auf dem Liberton Cemetery war angespannt. Dorothy zog an ihren Manschetten, während sie hinter den vier Sargträgern ging, die Kathleen Frame zu ihrer letzten Ruhestätte trugen. Der stocksteife Geistliche der Church of Scotland hatte kurz zuvor einen unbeholfenen Trauergottesdienst in der Kirche hinter ihnen beendet, und diese Schwingungen folgten ihnen nun hinaus auf den Friedhof. Wegen der steinernen Stufen und dem groben Asphalt konnten sie die Rollbahre nicht verwenden. Es war nicht gut, wenn der Sarg auf dem Weg zum Grab klapperte und schepperte und sich die Trauergäste womöglich vorstellten, wie der Leichnam darin herumgeworfen wurde.

Archie befand sich vorne links am Sarg, hielt einen Griff auf Taillenhöhe. Auf seiner Höhe auf der anderen Seite befand sich mit nach unten gezogenen Mundwinkeln Mike, Kathleens Schwager. Hinten rechts ging Kathleens Sohn Danny, der den Griff so fest umklammerte, dass man meinte, seine Knöchel müssten jeden Moment zerspringen. Er starrte mit einem so finsteren Blick auf Mikes Rücken, als wollte er ihn damit durchbohren.

Trauer kam in unendlichen Gestalten, es gab so viele unterschiedliche Arten zu trauern, wie es Menschen gab, und Dorothy hatte gelernt, sich nie zu wundern. Manche heulten und knirschten mit den Zähnen, andere schluchzten leise, lachten nervös oder ungeniert, standen wie Statuen da oder simmerten wie Schnellkochtöpfe.

Sie kamen an einer Reihe alter umgestürzter Grabsteine vorbei, ohne noch lebende Besitzer, die für eine Instandsetzung aufkommen konnten. Sie passierten eine Reihe kleiner Gräber für tot geborene Kinder, alle aus den frühen Siebzigern. Sie dachte an all die verlorenen Möglichkeiten. Sie wären jetzt Ende vierzig, im Alter ihrer Tochter.

Die Sargträger nahmen einen Durchgang in der Mauer, die den alten Kirchhof vom neueren Friedhof trennte. Der Ausblick von Liberton Brae berührte Dorothy zutiefst. Arthur’s Seat und Salisbury Craigs überragten die Stadt wie uralte Wächter. Sie konnte das Observatorium auf dem Blackford Hill sehen, in dem sich Hannahs Post-Grad-Büro befand, und Braid Hills etwas weiter links davon, weite Gras- und Ginsterflächen.

Der Himmel war lachsfarben gesprenkelt, das Laub der Kirschen und Eiben glänzte feucht. Im Vorbeigehen spürte Dorothy die Frische auf ihren Fingern und legte sie sich an die Stirn. Weiter vorn versuchte Danny immer noch, seinen Sarggriff zu zerquetschen, und starrte weiter auf Mikes Rücken. Der vierte Sargträger war ein Freund von Danny, Evan, der sich in dem schwarzen Anzug, der für seine hoch aufgeschossene Gestalt viel zu klein war, sichtlich unwohl fühlte. Er hatte Danny zum Haus der Skelfs begleitet, um für die Beerdigung alles Nötige in die Wege zu leiten. Danny hatte dabei kein einziges Mal seinen Dad erwähnt.

Als sie über die Anhöhe kamen, weitete sich der Blick auf die Stadt. Dorothy dachte über die Beziehung ihrer Familie zu Edinburgh nach. Sie stellte sich die Stadt als Biosphäre, als ein geschlossenes Ökosystem vor, ein komplexes Netzwerk miteinander verbundener Organismen, die autonom und doch Teil eines größeren Ganzen waren. Jenny, Hannah und Indy als winzige Bakterien, die arbeiteten, um anderen Teilen des Ganzen zu helfen, die von ihrem Bestattungsunternehmen zu Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hospizen, der Leichenhalle, Kirchen, Moscheen, Synagogen, Krematorien, Friedhöfen und Gottesackern, Gedenkgärten, Totenwachen huschten. Menschen beim Übergang vom Leben zum Tod helfen.

Sie schaute sich um. Es waren etwa dreißig Trauergäste, die meisten von ihnen mittleren Alters, eine Handvoll von Dannys Freunden, die mit großen Augen der Konfrontation mit der Sterblichkeit gegenüberstanden. Friedhöfe waren keine Orte für junge Menschen.

Sie kamen an einer Anschlagtafel am Eingang des Liberton Brae vorbei. Darauf eine offizielle Warnung, sich nicht danebenzubenehmen, sechzehn Aufzählungspunkte in einer klausulierten, gefühlt juristischen Sprache formuliert: »Niemand darf sich während des Aufenthaltes auf einem Friedhof vorsätzlich oder fahrlässig einer gotteslästerlichen oder beleidigenden Sprache bedienen oder sich in einer beleidigenden, ordnungswidrigen oder anstößigen Weise verhalten.«

»Leck mich«, raunte Dorothy kaum hörbar.

Sie erreichten das frisch ausgehobene Grab und stellten Kathleen auf einem niedrigen Holzsockel daneben ab. Archie trat zu Dorothy, während sich die Trauergäste auf der anderen Seite des Grabes versammelten. Es roch intensiv nach feuchter Erde, und Dorothy musste an Anpflanzen und Wiedergeburt denken. Sie war spirituell, aber nicht religiös, hing keiner Glaubenslehre an, war jedoch überzeugt, dass es im Universum Energien gab, die wir nicht vollständig verstehen. Von Hannah wusste sie, dass die moderne Physik ihr da zustimmte – die Vernetzung von Dingen, die Chaostheorie, die Fuzzy Logic, die Quantenverschränkung.

Sie blickte auf den Sarg und das Grab. Erdbestattungen wurden seltener, Einäscherungen setzten sich durch. Aber die meisten Menschen, mit denen sie zu tun hatten, waren alt und mochten die alten Sitten. Es dauert seine Zeit, bis sich Dinge ändern.

Der Geistliche stand am Kopfende des Grabes. Danny funkelte seinen Onkel, der neben seiner Frau stand, wütend an. Mike hatte einen markanten Kiefer und blaue Augen, Roxanne leuchtend rote Haare, sie trug eine Jackie-O.-Sonnenbrille und ein tief dekolletiertes schwarzes Kleid.

Dorothy blickte kurz zu dem benachbarten Grabstein und errechnete William Hushs Alter zum Zeitpunkt seines Todes. Siebenundsechzig. Das machte sie bei jedem Grab. Mit ihren zweiundsiebzig Jahren war sie jetzt älter als viele, die sie berechnet hatte.

Das monotone Geleiere des Geistlichen kämpfte gegen den Verkehrslärm von der Liberton Brae an. Das Tuckern eines Busses erfüllte die Luft. Zwei Krähen erhoben sich von einem Grabstein und flogen in eine Tanne. Dorothy spürte Regentropfen auf dem Gesicht.

»Scheiße, du weißt es.« Das kam von Danny, der mit einem Finger auf Mike zeigte.

Evan griff nach Dannys Schulter, doch Danny schüttelte seine Hand ab. Der Geistliche hielt inne.

Danny machte zwei Schritte auf Mike zu. »Du weißt, wo er ist.«

Mike schüttelte den Kopf und zog die Hände aus den Taschen.

»Danny …«, sagte er. »Er ist tot.«

»Nein.« Danny machte weitere Schritte. »Er hat das alles inszeniert, und du weißt davon.«

»Du irrst dich.« Mike hatte die Fäuste geballt. Er bewegte seine Schultern, sodass er jetzt Roxanne abschirmte.

»Du Scheißkerl.«

Danny stürzte sich auf ihn. Mike duckte sich weg, war aber nicht schnell genug und musste einen Schlag seitlich gegen den Kopf einstecken, der ihn aus dem Gleichgewicht brachte. Danny verpasste ihm einen Stoß gegen die Brust und trat ihm dann zwischen die Beine. Mike klappte zusammen. Danny holte zu einem weiteren Schlag aus, doch jetzt griff Mike mit gesenkter Schulter an und bekam Dannys Taille zu fassen, während sie auf das offene Grab zutaumelten. Danny schlug Mike auf den Hinterkopf, konnte sich aus der Umklammerung befreien und wirbelte ihn herum. Mikes Absätze schwebten über dem Rand des Lochs, während Danny weiter auf ihn eindrosch. Sie taumelten nach hinten und schwebten einen Moment lang wie erstarrt über dem offenen Grab. Mikes Füße strampelten in der Luft, bis sie am anderen Rand des Grabes Halt fanden, Danny umklammerte weiterhin seine Taille, und ihr Gewicht trieb sie über das Loch genau auf Kathleens Sarg zu, der daraufhin vom Sockel rutschte und gegen William Hushs Grabstein krachte. Der Deckel zersplitterte, als der Sarg von dem Stein abprallte, dann sprang er auf und Kathleen landete der Länge nach auf dem Gras, schlug mit dem Gesicht auf, während ihr Rock die Oberschenkel hinaufrutschte und ihre Arme wie bei einem Fallschirmsprung ausgebreitet waren.

2JENNY

Sie schritt ins Wasser, und ihr stockte der Atem. Sie watete weiter hinein, graue Wellen klatschten auf Oberschenkel und Leistengegend. Sie atmete, versuchte, über den Schock wegzukommen. Jedes Mal, wenn sie dies tat, reagierte ihr Körper, als würde er sich nie wieder erholen. Allmählich wurde ihr Atmen ruhiger, aber ihre Haut brannte immer noch vor Kälte. Sie ging weiter, bis ihr das Wasser bis zur Brust stand, dann kehrte sie zurück.

Porty Beach hatte sich im Verlauf der wenigen Jahre, seit sie hier unten lebte, stark verändert. Damals war es hier meist menschenleer gewesen und niemand ging wild schwimmen. Sie hasste diesen Begriff, denn im Grunde war es einfach nur schwimmen. Jetzt waren Gruppen von Frauen draußen im Wasser, deren mit Badekappen bedeckte Köpfe wie neugierige Robben vor der Küste auf und ab wippten. Manche Leute standen auf Paddle Boards, saßen in Kajaks, und ein Ruderboot war unterwegs Richtung Musselburgh. Der Himmel spiegelte das ständig wechselnde Grau des Meeres wider.

Sie schwamm einfach hinaus. Die meisten anderen Schwimmenden waren in Gruppen da, aber sie schloss sich niemandem an. Der dunkle Landstreifen von Fife lag auf der anderen Seite des Meeresarms. Sie schwamm in höhere Wellen hinein, Seetang hing an ihren Beinen, und wenn sie nicht den richtigen Moment erwischte, hatte sie den Mund voller Salzwasser. Man musste nicht Freud sein, um daraus schlau zu werden. Seit all der Scheiße mit Craig auf dem Elie Beach war es etwas über ein Jahr her – sie hatte ihn angezündet und zugesehen, wie er auf dem Boot verbrannte, als wäre es eine Wikinger-Beisetzung. Seine Leiche war immer noch nicht gefunden worden. Und hier war sie, schwamm in genau demselben Gewässer, um sich geistig und körperlich zu heilen. Und um vielleicht zufällig auf seine verkohlte und aufgedunsene Leiche zu stoßen, damit sie endlich sicher war.

Als sie eine kurze Verschnaufpause einlegte, wurden die Wellen höher. Strudel zogen an ihren Beinen, eine Unterströmung, die sie bislang nicht bemerkt hatte, obwohl sie seit einem Jahr herkam. Brandon, ihr Therapeut, hatte seine Zweifel, was das alles betraf. Dorothy und Hannah hatten sie wegen der nächtlichen Panikattacken, des Alkohols und der Schlaftabletten zur Therapie gedrängt, und wegen der Tatsache, dass sie alles zwischen ihr und Liam kaputt gemacht hatte. Scheiße, das Schwimmen sollte sie doch auf andere Gedanken bringen.

Sie schwamm gegen die Dünung an, bekam Gischt ins Gesicht. Sie spürte wieder etwas an ihren Beinen ziehen, als eine Welle über sie wegspülte. Sie strampelte, versuchte, sich im Wasser senkrecht auszurichten, während ihr das Salz in den Augen brannte. Einen Moment sah sie graues Tageslicht, schnappte gierig nach Luft, dann brach sich eine weitere Welle über ihrem Kopf, drückte sie wie eine riesige Hand unter Wasser, während die Unterströmung sie drehte, bis sie nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Sie spürte eine weitere Welle auf die Oberfläche krachen und sie durchbrechen, um sie weiter nach unten zu treiben; ihre Lungen begannen zu brennen, Arme und Beine zappelten wie wild, um wieder an die Oberfläche zu gelangen, egal wie, dann kam eine weitere Welle, und sie spürte, wie alle Energie aus ihren Gliedern schwand.

Sie sah eine Gestalt durch das trübe Wasser auf sich zukommen, dann wurde sie von der Strömung herumgewirbelt. Sie spürte Hände auf ihrer Taille, die sie nach oben drückten, und sie stellte sich Craig vor, wie er sie mit der Waffe an ihren Kopf gedrückt ins Boot stieß und sie mit Benzin übergoss, bevor sie das Blatt wenden konnte und ihn in den Tod schickte. Doch vielleicht war er zurückgekehrt, das hier war jetzt seine Rache, zog sie mit sich auf den Grund des Meeres.

Ihr Kopf durchbrach die Wasseroberfläche, und sie schnappte nach Luft, wirbelte herum und schlug zu, nur dass es natürlich nicht Craig war, sondern nur ein guter Samariter, der ihr gerade das Leben rettete und aus dessen Nase nun Blut strömte. Wieder brach eine Welle über ihrem Kopf, und sie wollte in die Vergessenheit gezogen werden.

• • •

»Ja, und das war dann mein Morgen«, meinte Jenny lachend. »Hab einem Kerl eine gezimmert, weil er mir das Leben gerettet hat. Was ist mit Ihnen, schon irgendwelche Psychos geheilt?«

Sie legte den Kopf schief und lächelte Brandon an. Sein Büro war gerade groß genug für einen Schreibtisch in der einen Ecke, einen Behandlungsbereich in der anderen und zwei niedrige Stühle, die einander gegenüberstanden. Die Stühle waren unbequem, Jenny wuchtete sich hoch und ging herum. Wann immer sie hier war, durchströmte sie eine nervöse Energie.

Brandon King arbeitete am Fachbereich Psychologie der Universität. Er war noch kein diplomierter Psychotherapeut, was bedeutete, dass er spottbillig war. Sein kleines Büro in dem neuen Gebäude am Ende der Chalmers Street war nur einen Steinwurf entfernt von dem Ort, den Hannah für ihre eigenen Therapiegespräche aufgesucht hatte. Hannah hatte offensichtlich erfolgreich das psychotische Verhalten ihres Dads und seinen Tod verarbeitet. Sie hatte Indy, die ihr den Rücken stärkte, eine Ehe mit einer liebevollen Frau, zwei wunderbare junge Menschen, die sich von allem erholten, was das Leben ihnen entgegenwarf. Jenny hatte nicht das Gefühl, dass sie selbst sich jemals von alledem erholen würde.

Sie starrte aus dem Fenster. Das Laub verfärbte sich in den Meadows und drüben auf den Bruntsfield Links. Sie konnte so gerade eben ihr Haus sehen, ein dreistöckiges neugotisch-viktorianisches Melodram mit Blick auf die Links von Greenhill Gardens. Bestattungsunternehmer und Privatdetektive – ein Wunder, dass sie nicht schon längst eine Therapie begonnen hatte. Und sie glaubte nicht mal an Therapie. Über seine Gefühle zu sprechen, war dumm. Sie war unter Zwang hergekommen, fand Brandon aber süß und liebenswürdig, ein tapsiger Welpe.

Sie drehte sich wieder zu ihm um. Er hatte immer noch nichts gesagt, die klassische Therapeutenmasche. Er war groß und ein wenig verpeilt, hatte dichte schwarze Locken, trug ein kariertes Hemd, Jeans und Converses. Er war Anfang dreißig, nicht mehr ganz jung genug, um ihr Sohn sein zu können, aber auch nicht sehr weit davon entfernt.

Schließlich reckte er das Kinn. »Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?«

Jenny verdrehte die Augen und schnaubte verächtlich angesichts des Klischees. »Verdammt großartig. Ich kann froh sein, wenn er mich nicht verklagt.«

Brandon nickte. »Halten Sie es wirklich für eine gute Idee, im Forth schwimmen zu gehen?«

Er hatte absolut recht. Aber man stelle sich nur mal den verrückten Zufall vor, wenn sie eines schönen Tages Craigs verwesende Leiche an der Wasseroberfläche treiben sähe, mit Fischen, die an seinen Zehen knabberten, seine Augäpfel aussaugten und an seinem Rektum herumkauten. Wie verdammt geil wäre das denn?

»Ist eine gute Übung«, sagte sie.

Brandon runzelte die Stirn. Sie fand seine Missbilligung zum Schreien. Er wusste ganz genau, wie sie war, und schaffte es trotzdem immer wieder, von ihr enttäuscht zu sein.

»Was ist mit den Meditationsübungen, über die wir gesprochen haben?«

Sie verdrehte wieder die Augen und streckte die Daumen nach oben. »Einfach super. Fantastisch.«

Sie versuchte, ihn zu provozieren, es war ein Teil ihres spielerischen Hin und Her.

Er zuckte mit den Achseln und lächelte. Es war ein süßes Lächeln. »Sie bezahlen diese Sitzungen, Jenny. Wenn Sie meinen, es bringt nichts …«

Auch das gehörte dazu, er tat so, als wäre es ihm egal, doch dazu war er viel zu nett.

»Okay.« Jenny hob die Hände, als würde er eine Waffe auf sie richten. Sie erinnerte sich, dass Craig genau das auf dem Elie Beach getan hatte, das Blinken des Leuchtturms hinter ihm, das Rauschen der Wellen in ihren Ohren.

Plötzlich fühlte sie sich unendlich müde, stürzte ab nach dem Adrenalinschub von dieser Sache im Meer.

Das Telefon in ihrer Tasche meldete sich. Sie ging zu ihrem Sessel und nahm es heraus. Eine Nachricht von Mum. Sie las sie, nahm ihre Tasche von der Rückenlehne des Stuhls, warf sie über ihre Schulter und stopfte das Handy wieder hinein.

»Tut mir sehr leid, mein Großer, ich muss eine Leiche abholen. Sie können mich beim nächsten Mal heilen.«

3HANNAH

Hannah sah Indy den Middle Meadow Walk zum Söderberg heraufkommen. Ihr Haar war in letzter Zeit deutlich nachgewachsen und passte zu ihrem Gesicht, und die dunkel-türkisen Strähnchen passten zu ihren Augen. Der Schwung ihrer Hüften in diesem Anzug, Armreifen an den Handgelenken, Henna-Ornamente auf den Händen … sie entdeckte Hannah und winkte. Hannah erhob sich von ihrem Platz vor dem Café, und sie küssten sich, erst heftig, dann ein sanfter Ausklang.

»Wie läuft’s auf der Arbeit?«, fragte Hannah, als sie sich setzten.

»Du weißt schon«, antwortete Indy, warf ihr Haar über eine Schulter nach vorn. »Nichts als Tod und Trauer. Dann hast du’s noch nicht zur Uni geschafft?«

»Noch nicht ganz.«

Hannah hatte sich vor einem Jahr sehr darauf gefreut, mit ihrer Promotion zu beginnen und Teil der Exoplaneten-Forschungsgruppe der Edinburgh University zu werden, mit einem eigenen kleinen Büro am Royal Observatory. Aber jetzt war sie mittendrin und fühlte sich ein wenig ausgelaugt. Sie war weit entfernt von der anfänglichen Begeisterung, und das Ziel erschien ihr fast unerreichbar. Ihr Alltag bestand aus Tabellenkalkulationen und mathematischen Modellierungen, der Berechnung der Signaturen von Planeten um andere Sterne. Die riesigen Teleskope, die sie benötigten, um diese Dinge überhaupt erst zu finden, brauchten Ewigkeiten, um online zu gehen, und alles schien Milliarden von Meilen weit entfernt. Buchstäblich.

Eine Kellnerin nahm ihre Bestellung auf: Lachs auf Roggenbrot für Hannah, Halloumi-Salat für Indy. Sie plauderten über Indys Arbeit. Sie bediente von Zeit zu Zeit immer noch das Telefon der Skelfs, war aber inzwischen zur Bestattungsunternehmerin aufgestiegen und kümmerte sich um alles von den Leichen bis zu den Trauerfeiern, von Detailfragen bis zur Nachsorge. Es war wie bei einem Hochzeitsplaner, nur dass man alles in einer Woche erledigen musste, und das zu einer Zeit, in der die Kunden aufgelöst und schwach waren.

Hannah half zwischen ihren Forschungsaufgaben aus, kümmerte sich aber lieber um den Detektiv-Kram. Aktuell hatte sie jede Menge Zeit.

Indy hatte erzählt, und sie war in Gedanken abgeglitten.

»Was?«

Indy reckte den Hals. »Du hast nicht zugehört.«

»Sorry.« Hannah griff nach ihrer Hand. Ihre Finger glitten über Indys Verlobungs- und Eheringe.

»Ich habe gesagt, du musst deinen alten Schwung wiederfinden«, sagte Indy. »Weißt du noch, wie aufgeregt du warst, als du mit deiner Doktorandenstelle angefangen hast? Wie ein kleines Kind in einem Süßigkeitenladen.«

Hannah zuckte mit den Achseln. »Wir werden alle erwachsen.«

Indy starrte sie mit großen Augen an. »Scheiße, es ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Du bist erst dreiundzwanzig.«

Hannah schaute zum Fußweg neben ihnen, der von der Old Town zu den Meadows verlief. Eine Verkehrsader voller Menschen, viele Schüler und Studenten nach dem Ende der Ferien, weniger Touristen, da das Festival vorbei war, und dazwischen die ganze Palette, die Edinburgh zu bieten hatte – junge Mütter, alte Pärchen, Teenager, die die Schule schwänzten, Skateboarder, Radfahrer, Aussteiger, Büroangestellte. Jeder einzelne dieser Leute war mal ein neugeborenes Baby gewesen. Jeder von ihnen geformt von unzähligen Kräften, liebevollen Eltern und Tyrannen, Unfällen und Fehlentscheidungen, Glück und Entschlossenheit. Ein grenzenloses Wechselspiel, das man niemals am Computer abbilden könnte. Und sie alle würden als Leichen enden. Das Beste, worauf wir hoffen konnten, war, ein anständiges Leben zu führen und dass uns jemand vermissen würde, wenn wir nicht mehr da sind.

Hannah lachte.

»Was?«, fragte Indy.

Hannah schüttelte den Kopf und drückte Indys Hand. »Ich bin einfach nur glücklich, am Leben zu sein.«

Das war eine stehende Redensart bei ihnen, ein Signal, wenn einer von ihnen in trüben Gedanken versank. Angefangen hatte es als Witz, aber jetzt fühlte es sich tiefgründiger an.

Ihr Essen kam, und sie machten sich darüber her. Hannah spürte das einsetzende Nieseln aus dem bedeckten Himmel, sah, wie sich die Bäume im Wind wiegten.

Indy nahm eine Gabel Salat. »Hey, heute Morgen hat Nana angerufen.«

»Alles okay?«

»Sie wollte nur ein bisschen plaudern.«

Das war Indys Oma Esha, die letztes Jahr mit ihrem Mann Ravi aus Kalkutta herübergekommen war. Sie behielt Indys und Hannahs exotische Lesbenehe permanent im Auge – auf zustimmend wohlwollende Art und Weise. Hannah fand es gut, dass Indy ihren Großeltern so nahestand, sie waren schließlich alles, was sie an Familie hatte. Sie dachte an ihre eigene Mutter und Großmutter, die zehn Fußminuten von ihrer Wohnung in einem Haus zusammenlebten.

Eine Frau mittleren Alters kam mit einem älteren Mann den Weg herauf. Er hatte einen Gehstock und verscheuchte sie, als sie Aufhebens um ihn machte. Hannah musste an Dorothy auf einem Metalltisch im Einbalsamierungsraum denken und spürte, wie sich ihr der Hals zuschnürte. Trübe Gedanken. Einfach nur froh, am Leben zu sein.

»Wir sollten Esha und Ravi wirklich mal besuchen«, sagte Hannah.

Unausgesprochen stand zwischen ihnen: Bevor es zu spät ist.

Indy nickte. »Kalkutta wird dich umhauen.«

»Hi.«

Hannah drehte sich zu der Stimme hinter sich um und sah eine Frau etwa ihres Alters, klein und dünn, die Haare unordentlich zurückgebunden, große Creolen, eine große runde Brille und ein strahlendes Lächeln. Sie trug eine weiße Rüschenbluse und eine hippiemäßige braune Lederjacke, dazu Leggings und Turnschuhe.

»Hi«, sagte Hannah mit einem Fragezeichen in der Stimme.

»Sorry, du hältst mich wahrscheinlich für ziemlich unhöflich, dass ich dich hier beim Essen störe.« Die Frau warf einen Blick auf ihre Teller, sah dann Indy und schließlich Hannah an. »Ich bin Laura, wir sind uns schon mal begegnet, aber du wirst dich nicht mehr an mich erinnern.«

Sie machte eine Pause, und Hannah versuchte, nachzudenken.

Laura schüttelte den Kopf, als würde sie sich selbst zurechtweisen. »Laura Abbott, ich studiere Physik im King’s Building. Im letzten Studienjahr. Du hast einen Vortrag über mögliche Doktorandenstellen gehalten, und ich habe nach Mentoren gefragt.«

Sie meinte, da klingelte etwas. »Ja, ich erinnere mich, hi.«

Laura nickte, ließ dabei ihre Creolen klingeln. »Jedenfalls, ich hab euch hier sitzen sehen und ich dachte mir, sag einfach mal Hallo.«

Laura sah Indy an, die sie freundlich anlächelte.

Hannah verstand den Wink mit dem Zaunpfahl. »Das ist meine Frau, Indy.«

»Deine Frau, ist ja cool.« Laura schien überrascht, dass sie das laut gesagt hatte, und hob schnell zwei Finger an ihre Lippen. »Sorry.«

Indy lächelte Hannah an. »Überhaupt nicht. Es ist cool.«

Laura beugte sich vor und warf einen Blick über ihre Schulter, als wolle sie ihnen ein Geheimnis anvertrauen. »Ich hoffe, das ist jetzt nicht schräg, aber ich möchte einfach mal sagen, dass du für mich so was wie eine echte Inspiration bist.«

Hannah lief ein Schauer über den Rücken.

»Ich meine, alles, was du durchgemacht hast.« Sie warf Indy einen Blick zu, sah dann wieder Hannah an. »Mit deinem Dad und so.«

Hannah straffte die Schultern und reckte das Kinn. Ihre Familiengeschichte hatte in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht, also wussten wildfremde Menschen davon.

Laura registrierte die Körpersprache und schreckte zurück, stolperte fast über den Bordstein. »Hey, tut mir leid, ich hätte nichts sagen sollen.«

»Schon okay.«

Hannah lauschte auf das Geplapper von Leuten an Tischen in der Nähe, hörte das Klappern von Besteck, das Gurren einer Ringeltaube in der Eiche.

»Ich hätte …« Laura deutete mit dem Daumen die Straße hinunter. »Ich hab nur … es tut mir leid.«

Hannah schüttelte den Kopf. »Schon okay, Laura. War schön, dich zu sehen.«

Laura setzte ein Lächeln auf. »Okay. Bye.«

»Bye.«

Indy winkte ihr nach. »Bye, Laura.« Mit einem breiten Grinsen drehte sie sich zu Hannah um. »Da ist aber jemand in dich verknallt.«

»Ach, halt den Mund.« Hannah schaute Laura hinterher und versuchte sich zu erinnern, aber sie war ziemlich sicher, sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen zu haben.

4DOROTHY

Leslie’s Bar war eines dieser altmodischen Pubs, die allmählich aus Edinburgh verschwanden. Geschnitzte Flaschen- und Glasregale hinter der Theke, Buntglas und burgunderrote Polstermöbel. Dorothy saß mit Danny Frame in einem kleinen Nebenraum, der durch dunkles Holz und Glas von der eigentlichen Bar getrennt war, wo der Leichenschmaus stattfand. Die Geräuschkulisse von ausgetauschten Erinnerungen und Beileidsbekundungen erhob sich über die Trennwand, während Dorothy an ihrem Lagavulin nippte und das torfige Brennen in der Kehle spürte. Danny trank einen Schluck seines trüben India Pale Ales, setzte seine schwarz gerahmte Brille ab und strich sich mit Daumen und Zeigefinger über die Augen.

»Takotsubo«, sagte er und setzte die Brille wieder auf.

»Wie bitte?«

Danny trank, nickte zu sich selbst. »Takotsubo-Kardiomyopathie, daran soll Mum gestorben sein. Ist wohl so was wie ein Herzinfarkt, allerdings ohne offensichtliche klinische Ursache. Die linke Herzkammer weitet sich ballonartig aus. Daher der Name – die Herzkammer ähnelt einer Tintenfischfalle, wie sie von japanischen Fischern benutzt wird.«

Er hob eine Hand an seine Brust und sah Dorothy fest in die Augen. »Man nennt es auch das ›Broken-Heart-Syndrom‹. Ausgelöst durch heftige emotionale Stresssituationen. Ich hab’s gegoogelt.«

»Das tut mir leid.« Dorothy betrachtete Danny – jung, intelligent, völlig verloren.

Sie war ein wenig überrascht, dass der Leichenschmaus überhaupt stattfand. Nachdem Kathleens Leichnam aus dem Sarg gerollt war, hatten Danny und Mike voneinander abgelassen, sich hingesetzt und waren wieder zu Atem gekommen. Archie und Dorothy waren sofort hinübergeeilt, hatten den Sarg geborgen und Kathleen so respektvoll, wie unter den gegebenen Umständen möglich, wieder hineingelegt und dann den Deckel geschlossen. Was für ein Riesenschlamassel. Hart für Danny, seine Mutter so zu sehen. Der Rest der Trauerfeier verlief ruhig, lediglich das fromme Gemurmel des Geistlichen unterbrach die Stille.

Dorothy hörte Gelächter auf der anderen Seite des Pubs. Die Leute sollten unbedingt bei einem Leichenschmaus lachen und sich an die guten Zeiten erinnern. Doch Danny starrte mit finsterem Blick die Wand an und stürzte gierig sein Bier hinunter. Er wedelte mit der Hand in Dorothys Richtung.

»Ich schulde Ihnen eine Erklärung.«

Dorothy nippte an ihrem Whisky. »Sie schulden niemandem irgendwas. Sie haben gerade Ihre Mutter beerdigt.«

Danny verzog das Gesicht und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Dieser Dreckskerl.«

In Dorothys Erfahrung war es oft das Beste, die Leute einfach reden zu lassen. Das galt auch für die Detektivarbeit, bei der sich Leute oft genug verplapperten, wenn man nur genug Raum für Schweigen zuließ.

Danny reckte die Schultern. »Also … Mein Dad ist vor ungefähr einem Monat verschwunden.«

Das war also der Grund, warum Danny ihn bei den Vorbereitungen zu Kathleens Beerdigung nicht erwähnt hatte.

»Sein Auto wurde am Seacliff Beach in East Lothian gefunden. Mom hatte er gesagt, er wolle zum Paddleboarding. Er hatte seinen Neoprenanzug dabei. Reiter am Strand hatten ihn ins Wasser gehen sehen. Seine Kleidung hat man später im Wagen gefunden. Keine Spur von Brett oder Paddel. Ist an einem ruhigen Tag einfach verschwunden.«

Seinem Tonfall war eindeutig zu entnehmen, was Danny davon hielt.

»Die Polizei glaubt, er sei in Schwierigkeiten geraten. Es gebe unkalkulierbare Strömungen dort draußen, er sei unter Wasser gezogen worden.«

Dorothy trank einen weiteren Schluck Whisky. Eine Stimme drang über die Trennwand, jemand erzählte eine Anekdote oder einen Witz. »Aber Sie sind anderer Meinung.«

Danny schnaubte verächtlich und stürzte sein Bier hinunter. »Unmöglich! Er ist ein erfahrener und guter Schwimmer. Falls er tot ist, wo ist dann seine Leiche?«

»Raus aufs Meer gespült?«

»Ich habe mit einem Typen von der Küstenwache gesprochen. Er hat gesagt, normalerweise werden Leichen ein paar Tage später wieder an Land gespült. Denken Sie nur an all die Leute, die von der Forth Road Bridge springen. Die werden praktisch alle gefunden.«

»Dort ist die Bebauung aber auch viel dichter. Und es ist der schmale Abschnitt des Meeresarms. Seacliff hingegen liegt praktisch am offenen Meer.«

Danny schob seine Unterlippe vor. »Scheiße, er ist nicht tot.«

Dorothy sah ihn an. Verleugnung war menschlich und, so die Theorie, die erste Phase bei der Trauerbewältigung, worauf dann Wut folgt. Danny schien sich genau zwischen diesen beiden Phasen zu befinden. Nicht dass die Theorie unbedingt stimmen musste. Dorothy hatte während all ihrer Jahre in der Bestattungsbranche schon mit mehr Trauer zu tun gehabt, als sie begreifen konnte, und es folgte nie einem schönen, einfachen Muster.

Danny senkte den Kopf. »Scheiße, ich glaub’s einfach nicht, dass wir das bei Mums Beerdigung gemacht haben.«

»Seien Sie nicht zu streng mit sich. Sie stehen unter großem Stress.«

»Sie hätte es wahrscheinlich ausgesprochen komisch gefunden. Sie hatte einen ziemlich schrägen Sinn für Humor.«

Dorothy strich ihren Rock glatt, ließ die Hände auf den Knien liegen.

Danny sah sie an. »Sie war überzeugt, dass ihm irgendwas zugestoßen war, dass er raus aufs Meer getragen wurde und dann ertrunken ist. Sie hätte nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass er es nur vorgetäuscht haben könnte. Ich hab mal so eine Andeutung fallen lassen, und da ist sie mir sofort über den Mund gefahren. Hat gesagt, so was würde er niemals tun.«

Er blies die Wangen auf und atmete aus. Nahm einen großen Schluck von seinem Bier. »Ich weiß nicht, ob’s ihr das Herz gebrochen hat, aber umgebracht hat es sie ganz bestimmt. Es gibt den wissenschaftlichen Beweis, dass Trauer einen körperlich schwächt. Man hört immer wieder von Paaren, wo einer nicht lange nach dem anderen stirbt. Trauerarbeit verursacht Stress, führt zu hohem Blutdruck und Blutgerinnseln, schwächt das Immunsystem.«

Dorothy wusste das von zahllosen Beerdigungen und ihrer eigenen Trauer. Als Jim starb, fühlte sie sich krank, aß nicht mehr, trank viel zu viel, stürzte sich in die verrücktesten Situationen, nur um damit fertigzuwerden. Den Satz »Was dich nicht umbringt, macht dich stärker« fand sie noch nie gut. Absoluter Schwachsinn. Was einen nicht umbringt, macht einen schwächer, kann einen auf eine Million verschiedene Arten kaputtmachen. Kann einem das Leben zur Hölle machen.

Danny leerte sein Glas.

Dorothy hatte Verständnis für sein momentanes Bedürfnis nach Vergessen. »Darum ging es also bei diesem Streit?«

»Onkel Mike ist Dads Bruder. Sie stehen sich ziemlich nahe. Ich gehe jede Wette ein, dass er etwas weiß. Er hat sich merkwürdig verhalten, als Dad verschwunden ist. So als wär’s ihm scheißegal.«

Dorothy trank ihren Whisky aus, spürte die Klebrigkeit auf dem Glas, als sie es auf den Tisch stellte. Sie konnte von der Theke das abgestandene Bier in den Tropfwannen und hundert Jahre ertränktes Leid riechen. »Viele Männer mittleren Alters zeigen ihre Gefühle nicht. Ist bei denen so was wie ein Ehrenabzeichen.«

Danny fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. »Das hier ist anders.« Er rieb an seinem Hals. »Sie übernehmen doch auch Ermittlungsaufträge, richtig? Neben den Beerdigungen.«

In einer kleinen Stadt wie Edinburgh war das nicht gerade ein Geheimnis. Sie übernahmen Fälle, wenn es sich richtig anfühlte, und manchmal auch, wenn es sich falsch anfühlte, aber dennoch getan werden musste. Das hier fühlte sich für Dorothy richtig an.

»Machen wir, ja.«

Mit einem Mal wirkten Dannys Augen klarer. »Ich möchte, dass Sie das verlogene Stück Scheiße von meinem Dad finden. Helfen Sie mir?«

Dorothy betrachtete ihn. Er hatte schon so viel zu tragen. Ein Elternteil gerade erst unter der Erde, das andere auf See verschollen. Oder vielleicht auch nicht. So oder so, er brauchte Hilfe.

Aus dem anderen Teil des Pubs war mehr Gelächter zu hören.

»Natürlich«, sagte sie und ging, um eine neue Runde zu holen.

5JENNY

Indy fuhr den Leichenwagen in südwestlicher Richtung zur Royal Infirmary, während Jenny aus dem Fenster zu den Geistern hinausstarrte. Wenn man sein Leben lang an einem Ort wohnte, wurde man an jeder Ecke von Erinnerungen verfolgt. Sie bogen auf den Grange Cemetery ein, wo Jenny vor einem Jahr von exzentrischen Zwillingen einen Fall für die Detektei erhalten hatte. Sie kamen am The Old Bell vorbei, wo Jenny, wie sie sich erinnerte, an einem frühen Zeitpunkt ihrer Romanze mit Craig geflirtet hatte. Hätte sie damals gewusst, wie sich alles entwickeln würde, wäre sie davongelaufen. Andererseits hätte sie dann Hannah nicht bekommen, also nein. Sie erreichten den Kreisverkehr am Einkaufszentrum Cameron Toll, wo Jenny für herzzerreißende fünfzehn Minuten Hannah verloren hatte, als die noch ein Hosenmatz war. Sie bekam einen roten Kopf, als sie jetzt daran dachte, an den netten alten Mann, der sie im Waterstones fand, wo sie in einem Kinderbuch über das Sonnensystem las.

»Wie läuft’s in der Therapie?«, erkundigte sich Indy.

Jenny drehte sich zu ihr. Indy schien nie einfach nur so mit ihr zu quatschen. Diese Augen schauten direkt in Jennys Seele, was unangenehm, aber gleichzeitig auch seltsam beruhigend war. Jenny war froh, dass sie diese Beziehung zu ihrer Schwiegertochter hatte, auch wenn das bedeutete, dass sie Schwiegermutter war und zum Teufel mit der ganzen Scheiße.

»Jeden Tag glücklicher und gesünder.« Ihre Stimme hob sich gegen Ende, und sie klang wie verrückt, einerseits absichtlich, dann auch wieder nicht.

»Ich weiß, dass du nichts davon hältst«, sagte Indy. »Aber Hannah weiß es sehr zu schätzen, dass du es versuchst. Tun wir alle.«

Jenny schluckte. Wie konnte eine Frau in ihren Zwanzigern, die ihre eigenen Eltern eingeäschert hatte, nur so klug sein?

»Es ist ja nicht so, dass ich nichts davon halte …« Jenny wusste nicht, wie sie den Satz beenden sollte.

Sie stießen auf eine Baustelle auf der A7 an der Zufahrt zum Craigmillar Castle Park Cemetery. Die Ampel schaltete um, aber der Verkehr bewegte sich nicht. Verfluchtes Edinburgh.

Indy deutete mit dem Kopf auf die Friedhofszufahrt. »Hab bald eine Beerdigung dort. Ein Kleinkind.«

»Mein Gott.«

»Ganz schön hart.«

Der Motor lief im Leerlauf, ein Lastwagen rumpelte in der Gegenrichtung vorbei.

»Hat Dorothy dir von meinen Ideen für das Geschäft erzählt?«

Jenny schüttelte den Kopf.

»Ich recherchiere zu umweltfreundlicheren Bestattungen.«

»So was wie Archies Mum im Binning Wood?«

»Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, ich liebe diese Arbeit, aber hast du nie mal darüber nachgedacht, was wir tun?«

Jenny verzog das Gesicht. »Ich versuche, es nicht zu tun.«

Indy wedelte mit den Händen über dem Lenkrad. »Entweder pumpen wir jede Menge Balsamierungsflüssigkeiten in die Leichen, um sie dann in ein Loch zu werfen, wo sie den Boden vergiften, oder wir zünden sie an, wobei wir jede Menge Energie verbraten und einen Arsch voll Kohlendioxid erzeugen. Wir befinden uns mitten in einer Klimakatastrophe, und unser CO2-Fußabdruck ist fürchterlich.«

Jenny hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht mehr darüber nachgedacht hatte. Die Generation von Hannah und Indy nahm aus naheliegenden Gründen die Klimakrise ernster.

»Was gibt es denn sonst noch?«

Der Verkehr bewegte sich, und sie schoben sich ein Stück weiter, hatten fast die Ampel erreicht, als diese wieder auf Rot sprang.

»Zunächst mal Naturbestattung ohne Einbalsamierung. Dann gibt es eine Firma, die bietet menschliche Kompostierung an, sprich, man kann seine sterblichen Überreste für den Anbau von Bäumen oder Gemüse nutzen.«

Jenny schob die Unterlippe vor. »Ich denke, einige unserer älteren Kunden könnten davor zurückschrecken.«

Indy nickte. »Wir müssen die alten Optionen weiterhin anbieten, aber es muss sich etwas ändern. Es gibt zum Beispiel die Promession, das ist eine Kombination aus Gefriertrocknung und Zerrütteln zu einem Granulat, allerdings ist da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Oder man kann sich in einem Mushroom-Suit bestatten lassen, das ist ein mit Pilzsporen durchwebter Anzug.«

Indy nahm ihr Handy heraus und führte eine Suche durch, zeigte Jenny dann das Bild einer kleinen Asiatin, die einen TED-Vortrag hielt. Ihre schwarze Kleidung war mit weißen Linien überzogen, die sich wie Blitzeinschläge verästelten.

»Dieser Anzug ist von Fäden durchwebt, die Pilzsporen enthalten, die dafür sorgen, dass der Körper zersetzt und gleichzeitig angesammelte Giftstoffe wie Pestizide, Medikamente und Schwermetalle herausgefiltert und neutralisiert werden.«

»Schwermetalle?«

»Bei einer durchschnittlichen Einäscherung werden vier Gramm Quecksilber aus Zahnfüllungen und dergleichen in die Luft freigesetzt. Es ist verrückt. Und jetzt findet man auch noch Mikroplastik in den Leichen.«

»Wir sind so was von am Arsch.«

Die Ampel schaltete auf Grün um und sie fuhren weiter. Jenny war sich plötzlich der Autoabgase um sie herum bewusst.

»Wir können es besser machen.« Indys Stimme war leise und optimistisch, wie immer. »Ökologische Weltuntergangsstimmung ist nicht die Antwort. Es ist reparierbar.«

»Mit einem Mushroom-Suit?«

»Es ist ein Anfang.«

Sie bogen auf das Gelände der RIE ein, der Royal Infirmary of Edinburgh, vorbei an weiteren Bauarbeiten und gesperrten Wegen, erreichten dann die Rückseite des Hauptgebäudes. Die Totenhalle hatte einen eigenen Eingang, ein Stück weit weg von den Lebenden. Indy parkte, und sie holten die Bahre aus dem Laderaum, klappten sie aus und rollten sie zum Eingang. Indy klingelte, sie wurden hereingelassen. Eine junge Frau in OP-Kleidung mit Nancy auf dem Namensschild erwartete sie.

Nancy und Indy unterhielten sich, also war es vielleicht nur Jenny, mit der Indy keinen Small Talk machte. Bei unterschiedlichen Menschen sind wir alle unterschiedliche Versionen von uns selbst. Sie sah sich als Mutter, Tochter, Ex-Frau und Frau mittleren Alters voller Wut.

»Rhona Wilding«, sagte Nancy und öffnete eine der Türen an der riesigen Wand voller Kühlfächer für Leichen. So viel Raum für Tote in einem Krankenhaus. »Geboren am 6. Januar 1977.«

Scheiße, sie war zwei Jahre jünger als Jenny.

Indy zog einen blauen Nitrilhandschuh aus einer Schachtel auf dem Schreibtisch und öffnete den Reißverschluss von Rhonas Leichensack bis zur Brust. Sie hatte schwarzes Haar, das gewaschen werden musste, blaue Lippen, eine kleine Nase. Indy schaute nach Schmuck, verglich Rhonas Gesicht mit einem Bild auf ihrem Handy. »Visuell bestätigt.«

Sie hatten noch nie eine falsche Person abgeholt, aber diese Vorgehensweise hatte sie einige Male davor bewahrt, diesen Fehler zu begehen. Es gab eine Menge Leichen auf der Welt.

Jenny schaute sich in dem Raum um. Keine Fenster, das Kunstlicht hatte einen gelblichen Ton. Ein Schreibtisch, ein Computer. Es hätte jedes x-beliebige Büro in der Stadt sein können, wären da nicht die fünfzig Kühlfächer und die Reihe Tragbahren in der Ecke.

»Woran ist sie gestorben?«, fragte sie.

Nancy zog ihre Handschuhe aus, knüllte sie zusammen und warf sie wie ein Profi in einen Mülleimer. »Magenkrebs. Hat sie innerlich aufgefressen.«

Jenny atmete scharf aus, als sie sich das vorstellte.

»Komm jetzt«, sagte Indy leise.

Jenny zog nun ebenfalls Handschuhe an und nahm Rhonas Beine, während Indy sich hinter ihre Schultern stellte. Indy zählte bis drei, dann hoben sie sie von dem Schrankauszug auf die Rollbahre und schnallten sie an. Indy unterschrieb irgendwelche Papiere, dann waren sie auch schon wieder draußen im Tageslicht, rollten Rhona zum Transporter und verfrachteten sie in den Laderaum. Der ganze Besuch dauerte zehn Minuten.

Wieder auf der Straße bogen sie nach links ab, um Little France zu verlassen und die Straßenarbeiten zu umgehen, durchquerten Craigour und Moredun, bogen dann nach Norden Richtung The Inch ein. Jenny kannte diese Strecke nicht gut, ihr einziger Bezugspunkt war, dass die Friedhöfe Mount Vernon und Liberton rechts von ihr lagen. Sie fragte sich, wie die Beerdigung an diesem Morgen für Mum und Archie gelaufen war.

»Die vielversprechendste Öko-Bestattungsmethode ist die Resomation oder auch alkalische Hydrolyse«, sagte Indy, als hätten sie ihr Gespräch darüber nie unterbrochen. »Ich denke, wir sollten einen Resomator S750 anschaffen. Die Dinger sind teuer, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Bei der Wasserkremation kommt der Körper in eine kochende konzentrierte Kalilauge und wird binnen weniger Stunden zersetzt. Das Wasser kann anschließend als Dünger benutzt oder in einer normalen Wasseraufbereitungsanlage gereinigt werden, wo dann die festen Überreste getrocknet und zermahlen werden, wodurch man immer noch Asche erhält. Dieses Verfahren benötigt ein Fünftel der Energie und erzeugt keinerlei Treibhausgase. Das ist erheblich besser für den Planeten.«

»Ich weiß nicht, ob’s so eine tolle Idee ist, menschliche Überreste im Meer zu verklappen, Indy. Ich gehe dort schwimmen.«

Indy lächelte, als sie an den King’s Buildings vorbei in die Esslemont Road Richtung Zuhause einbogen. »Es ist sauberer als normales Abwasser. Außerdem muss es doch ohnehin schon Millionen von Leichen in den Weltmeeren geben, und du hast kein Problem damit, mit ihnen zu schwimmen.«

Jenny stellte sich vor, wie Craigs Leiche durch die Wogen kraulte, durchs Wasser auf sie zuschoss. Sie kamen wieder am Grange Cemetery vorbei, und sie fragte sich, ob sie den Toten jemals entkommen würde.

6DOROTHY

Dorothy stellte die große Schüssel Reis in die Mitte des Tischs. Sie kehrte zu dem Topf mit Veggie-Chili auf dem Herd zurück und rührte ein letztes Mal um. Dann drehte sie sich um und ließ sich einen Moment Zeit. Hannah, Indy und Jenny wirbelten um den Tisch herum, verteilten Tortillas, Guacamole und Salsa, Besteck und Teller. Es ließ ihr das Herz höherschlagen. Sie versuchte, es zu genießen, ihre Mädchen im Haus zu haben, aber diese Augenblicke entglitten ihr immer wieder. Sie dachte an die buddhistische Vorstellung von Vergänglichkeit, dass sich alles immerzu verändert.

»Steckst du in einer deiner Tagträumereien, Mum?« Jenny lächelte sie an. Ihr Running Gag seit Jahrzehnten, dass Dorothy sich oft bei dem ausklinkte, was gerade passierte, und versuchte, alles im richtigen Blickwinkel zu sehen. Jenny konnte diese Achtsamkeit nie wirklich nachvollziehen.

Dorothy brachte das Chili zum Tisch. »Wie war die Therapie?«

Jenny verzog das Gesicht, und Indy lachte. »Lass es, Indy hat mich das auch schon gefragt.«

Indys und Hannahs Wohnung lag nicht weit entfernt, und die meiste Zeit aßen sie hier. Seit Jim gestorben war, kochte Dorothy, damit sich ihr Haus nicht leer anfühlte. Alles, was diese Frauen in ihrem Leben hielt, war die Mühe wert.

Sie erinnerte sich an etwas und ging zu den Whiteboards an der Wand. Rhona Wilding stand jetzt in Indys Handschrift auf der Tafel für Bestattungen. Sie ging zu dem Brett der Detektei, nahm einen Marker und schrieb in großen Buchstaben Eddie Frame.

Schrödinger kam herein und strich um Dorothys Beine. Sie beugte sich vor und streichelte ihm über den Rücken. Seit Einsteins Tod war er nicht mehr derselbe – wer hätte gedacht, dass so was einer Katze nicht scheißegal war? Dorothy erinnerte sich an Einsteins böse zugerichteten Körper auf dem Scheiterhaufen hinten im Garten. Dieser Hund hatte ihr das Leben gerettet.

Die Katze schlenderte zu dem Sessel am Fenster, und Dorothy schaute hinaus. Es war bereits dunkel, die Lampen entlang der Wege durch die Bruntsfield Links brannten. Die wogende Grasfläche erinnerte im gelben Licht an Wanderdünen. Dort draußen war Jims Asche verstreut, winzige Partikel von ihm befanden sich in den Würmern und Blumen oder trieben in der Luft, umkreisten den Planeten auf der Suche nach einem Zuhause.

»Ich habe heute einen neuen Fall angenommen«, sagte sie und kehrte an den Tisch zurück. Die Mehrzahl der Fälle kam über Laufkundschaft oder Anrufe herein, aber gelegentlich lieferte ihnen auch die Bestattungsarbeit ein Rätsel.

»Die gleichen Frames wie von der Beerdigung heute?«, fragte Jenny.

Archie hatte die anderen Frauen bereits über das Debakel am Morgen auf den laufenden Stand gebracht.

Dorothy nickte.

Indy schaute zu dem Bestattungsbrett hinüber. »Wir haben Kathleen beerdigt und Danny hat sich um alles gekümmert, wer also ist Eddie?«

»Dannys Dad«, erwiderte Dorothy und löffelte sich Reis auf den Teller. »Er ist vor einem Monat verschwunden, als er zum Standup-Paddling in East Lothian war.«

Jenny runzelte die Stirn. »Und seine Leiche ist bis jetzt nicht aufgetaucht?«

Dorothy schüttelte den Kopf und gab Chili und Guacamole zum Reis.

»Erinnert mich stark an Reggie Perrin«, meinte Jenny.

Hannah warf Indy einen fragenden Blick zu. »Wer ist das?«

Jenny verdrehte die Augen.

Dorothy lächelte. »Eine Fernsehserie aus den Siebzigern. Comedy. Er hat seinen Tod vorgetäuscht, einen Haufen Klamotten am Strand zurückgelassen und ist dann ins Meer rausgegangen.«

Indy grinste. »Die Siebziger waren total abgefahren.«

»Das Fernsehen der Siebziger hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin«, sagte Jenny. »Was eine Menge erklärt.«

Indy sah Dorothy an. »Dann glaubt Danny also, er hat’s nur vorgetäuscht?«

Dorothy schaufelte sich eine Gabel Chili in den Mund. Nicht genug Kreuzkümmel. »Er möchte, dass wir Eddie finden, falls er noch lebt. Der Streit war zwischen Danny und seinem Onkel Mike.«

»Diese beschissenen Kerle«, sagte Jenny.

Bei der Wut in Jennys Stimme schmerzte Dorothy das Herz. Sie wollte, dass ihre Tochter endlich Frieden fand, aber bis dahin schien es noch ein weiter Weg zu sein. Instinktiv wollte sie helfen, aber dieser Abschluss musste aus ihr selbst kommen. Dorothy konnte nichts anderes tun, als da zu sein. Sie fühlte sich mies dabei, wenn sie ehrlich war, aber so ist’s nun mal, wenn man Kinder hat.

Das Telefon im Flur klingelte. Das Geschäft war geschlossen, aber sie gingen immer ran, denn es könnte ja ein trauernder Angehöriger sein, es könnte um eine Leiche gehen, die abgeholt werden musste, oder es war jemand, der Hilfe brauchte.

Indy hatte sich bereits von ihrem Platz erhoben, doch Dorothy stand auf und bedeutete ihr, sich wieder zu setzen. »Ich kümmere mich drum.«

Sie trat in den Flur hinaus und nahm den Hörer ab. Der Apparat war mit dem Anschluss unten verbunden, ihre persönlichen und geschäftlichen Sachen untrennbar miteinander verwoben.

»Die Skelfs, Dorothy am Apparat, womit kann ich Ihnen helfen?«

»Ja, Mrs Skelf, ich erinnere mich an Sie.«

Ein alter Mann mit asiatischem Akzent. »Nennen Sie mich doch bitte Dorothy.«

»In Ordnung. Ich bin Udo Hayashi, erinnern Sie sich an mich?«

Ein älterer japanischer Gentleman, dessen Ehefrau sie vor einigen Monaten eingeäschert hatten. Sie war Schottin, Dorothy stellte sich ihren Namen auf dem Whiteboard des Bestattungsunternehmens vor. Lily.

»Natürlich erinnere ich mich, Mr Hayashi.«

»Nennen Sie mich Udo. Sie haben mir bei Lily geholfen, Sie waren sehr freundlich.«

Häufig erbrachten Bestattungsunternehmen einfach nur eine Dienstleistung und schickten die Rechnung. Dorothy wollte das nicht schlechtmachen, aber sie war schon immer stolz auf die Nachsorge der Skelfs gewesen, die sich um Hinterbliebene kümmerten und sie auch noch Wochen und manchmal auch länger nach der Beisetzung aufsuchten. Das brachte kein Geld, aber sie wollte einfach helfen. Sehr häufig brachen die Hinterbliebenen erst nach der Beerdigung zusammen. Eine Beerdigung bot einen Halt, an den sie sich klammern konnten. Wenn dieser Rahmen jedoch genommen wurde, was blieb dann? Angehörige und Freunde kehrten in ihre Leben zurück, doch diejenigen, die dem Verstorbenen am nächsten standen, die blieben allein in einem leeren Haus.

»Wie geht es Ihnen, Udo?«, erkundigte sich Dorothy. Sie hörte das Geplauder der Frauen in der Küche.

»Mir geht es gut, danke sehr. Aber ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe.«

Es erforderte Mut, das auszusprechen.

»Hat es etwas mit Lily zu tun?«, fragte Dorothy.

In der Küche lachten Hannah und Indy.