Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaria (AL)

- Sprache: Spanisch

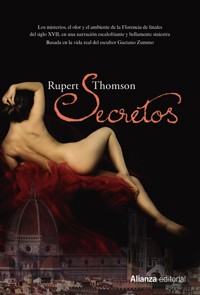

Un frío día de noviembre de 1701, un misterioso personaje llega a un convento cercano a París para visitar a una aristócrata. Tiene que contarle un asunto del máximo interés que afecta a su pasado. La historia se remonta a Florencia diez años antes, una ciudad que ya ha perdido el esplendor renacentista de antaño y en la que priman la hipocresía y la represión: cualquier placer se castiga con brutalidad en la vía pública, mientras entre los muros de palacio todo puede pasar impunemente. Gaetano Zummo, un escultor siciliano que va huyendo de un pasado que le atormenta, es invitado a la corte de los Medici. Es un artista reputado por el realismo con el que reproduce sus figuras de cera. El Gran Duque Cosimo III, un hombre de honda devoción religiosa que esconde tras su compasión una dolorosa experiencia matrimonial, le encarga esculpir una Venus de cera de tamaño natural. Mientras recorre las calles de Florencia en busca de inspiración femenina, cae hechizado por una enigmática mujer, Faustina. Los importantes secretos que oculta van a poner en grave peligro su vida. La perfección de la imagen que está esculpiendo puede ser su salvación, pero también su perdición. Basada en la vida del escultor Gaetano Zummo, "Secretos" es una novela de intriga histórica, de misterio, de amor... Una obra emocionante, sensual y escalofriante en la que Thomson, a través de una prosa extremadamente bella y rica en minuciosas descripciones, recrea una Florencia sumida en la corrupción y la austeridad, la soledad y la decadencia. Pero en la que también se dan cita la esperanza y el amor; y, sobre todo, la belleza del arte y de la vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rupert Thomson

Secretos

Traducido del inglés por Catalina Martínez Muñoz

Índice

Uno

Dos

Tres

Agradecimientos

Créditos

PARA CALVIN MITCHELLsiempre

Perro en lobo, luz en crepúsculo, vacío en presencia que aguarda.

THOMAS PYNCHON

El terror es parte de mí.

TAMURA RYÛICHI

Uno

Llegó un día de noviembre en que soplaba un viento frío y la lluvia empapaba los campos. El año era 1701. Desde mis dependencias privadas vi detenerse su carruaje con un chirrido: un vehículo alto y ligero, semejante a una araña, perfilado en negro contra el azul humo de los adoquines. La puerta se abrió unos centímetros. Se cerró de nuevo. Volvió a abrirse por completo. Buscando el suelo con pie cauto, casi maniático, descendió el viajero. En aquel momento comprendí que se estaba muriendo. La revelación me cogió por sorpresa y me llevó a observar con mayor atención su silueta esbelta, con la casaca oscura abotonada hasta el cuello, que estudiaba los chorreantes muros del convento. Mi ventana se encontraba en el último piso; no me vio.

El mes anterior me había escrito una carta. «No me conocéis —comenzaba diciendo—, pero debo contaros un asunto del máximo interés que sólo en persona puedo confiaros, cara a cara». Su caligrafía era densa y nervuda como un seto de espino, y empleaba más palabras de las que eran estrictamente necesarias. ¿Señal de nerviosismo? ¿Falta de educación? No sabría decirlo. Vi que hablaba con el portero y que éste apartaba la vista del recién llegado para mirar al cochero. Había resignación en la expresión de ambos, además de una pizca de burla. ¿Habían percibido lo mismo que yo? Tal vez llegue un momento en la vida en que se pierde la capacidad de llamar la atención, en que el mundo comienza a ignorarlo a uno porque no cree que uno pueda ya ejercer demasiada influencia sobre él. Con un escalofrío, me alejé de la ventana.

Tomé asiento, pensando en prepararme. Aparte del anillo ovalado que llevaba en la mano izquierda, el tocador era mi única concesión a la vanidad, por el preciado aunque modesto placer que me procuraba. El espejo me mostró las arrugas, las bolsas, la piel fláccida: el trabajo de talla al azar que dejaban los años de inquietud y desengaños. Pese a todo, al menos había vivido. Cincuenta y seis años, pero… Con el hábito sencillo y sobrio de una abadesa: yo, ¡Marguerite-Louise de Orleans! ¿Quién lo habría imaginado? No el maestro de danza, aunque es probable que este atuendo le hubiese resultado divertido. No el cocinero, ni el poeta ni el mozo de cuadras. Ninguno de mis numerosos amantes, en verdad, excepto, quizá, el Gran Duque de la Toscana. Claro es que yo no podría aparentar haber pensado en él alguna vez como amante. Como marido, sí. No como amante. Su desgana amatoria no era digna de tal nombre. Estoy segura, sin embargo, de que aprobó la decisión del rey francés de enviarme a un convento. Es lo mejor para ella, le oí decir. Ojalá se pudran sus huesos en el infierno. Amén.

Froté con colorete mis mejillas y tracé los altivos arcos de mis cejas. Mis labios, que habían perdido carnosidad con los años, también necesitaban unos retoques ornamentales. En mitad de la tarea me vi interrumpida por una novicia que se sonrojó y apartó la mirada al ver lo que yo hacía.

Me anunció que tenía visita.

—Lo sé —asentí.

Cuando finalmente le hizo pasar, yo estaba junto a la ventana, en mi gabinete. Paredes desnudas, sillas duras. Una chimenea con un montón de troncos que pugnaban por arder.

—Zumbo —dije.

Se inclinó.

—Reverenda madre.

A juzgar por su casaca, que era extranjera y distaba mucho de estar nueva, no era un hombre extravagante, ni siquiera parecía estar al corriente de las modas del momento. Bajo un brazo llevaba una carpeta marrón muy gastada.

—La verdad —dijo—, no sabía cómo dirigirme a vos.

—Reverenda madre está bien.

Me miró fijamente, con una extraña mezcla de curiosidad y afecto. Tenía el contorno de los ojos hinchado, casi irritado, como si no hubiera dormido.

Me volví a la novicia.

—Puede retirarse —dije. Y esperé a que hubiera salido para acercarme a mi visitante—. No se encuentra usted bien, ¿verdad?

—¿Puedo sentarme?

Le indiqué una silla al lado del fuego.

Ese verano, me contó, estando en Marsella, sufrió un dolor de cabeza tan repentino y violento que cayó al suelo. Lo llevaron a un hospital próximo al puerto. El aire olía a tripas de pescado y a tinta de calamar; se sintió mal nada más llegar. La mujer que regentaba el hospital era pelirroja, y él, en su delirio, creyó que estaba en llamas; pidió agua, no porque tuviera sed sino para apagar el fuego. Compuso con los labios una sonrisa breve e irónica antes de continuar. La gobernanta avisó a un barbero-cirujano y éste le anunció que su hígado estaba fallando y que no terminaría el mes. Pero terminó el mes. No obstante, a su llegada a París, el médico del rey le confirmó el diagnóstico.

—Sabía que estabais enfermo —dije—. Lo he notado en la manera en que os habéis apeado del carruaje.

Zumbo se acarició el pelo con la palma de la mano.

—Vuestra carta me intrigó —proseguí—. Pero ésa era vuestra intención, ¿no es cierto? Me contabais lo justo para aseguraros una audiencia. —El viento gemía en la chimenea; una ráfaga de humo se coló en la estancia—. Sin embargo, me temo que nunca había oído hablar de vos. Tuve que hacer indagaciones.

Me miró como si se sintiera acorralado.

—¿Y qué descubristeis?

—Hay cierta polémica en torno a vuestro apellido.

—Zummo es mi apellido, y así se me ha llamado la mayor parte de mi vida. Añadí la «b» cuando empecé a relacionarme con los franceses. Les resultaba más fácil.

Su explicación me pareció sospechosa, pero lo pasé por alto.

—Hacéis objetos —señalé—. De cera.

—Sí.

—Unos os tienen por un maestro artesano. Otros dicen que sois un hechicero. Que sois misterioso, obsesivo. Controvertido.

Bajando la mirada, Zumbo asintió.

—En un principio creí que vuestra visita era idea de mi marido —dije—, y cuando supe que habéis trabajado para él, que de hecho habéis gozado de su mecenazgo, bueno, ya podéis figuraros…

—Entonces ¿por qué accedisteis a verme?

—Sentía curiosidad y estaba aburrida, y ni siquiera a un hombre tan ingenuo como el Gran Duque se le ocurriría enviar como embajador a un «artista».

Zumbo sonrió para sus adentros.

—Y bien —dije, con súbita impaciencia—, ¿cuáles son esas noticias que tanto van a interesarme supuestamente?

Levantó la cabeza despacio, tensando el rostro de tal forma que adiviné los huesos por debajo de la piel.

—Se trata de vuestra hija —explicó.

—¿Anna Maria? Qué decepción ha sido esa muchacha. Un adefesio, a decir verdad. Claro que con un padre como…

—Ella no. La otra.

Aunque seguía sentada, sentí como si un remolino me arrastrara. Las paredes del presente se derrumbaron y el pasado lo anegó todo: turbulento, irrefrenable, cargado de escombros.

—¿Cómo sabéis eso? Nadie lo sabe.

No respondió.

Todavía mareada, me levanté y me acerqué a la ventana. Fuera, la lluvia caía inclinada como violentos trazos de lápiz, como si el inhóspito paisaje, al este de París, fuese un error que alguien se afanara en tachar.

—Decidme —contesté por fin, con fingida indiferencia—. No tengo nada mejor que hacer.

—Muy bien —respondió.

Dos

Aquél debería haber sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Me encontraba en la cima de un risco, contemplando Florencia por vez primera. Última hora de la tarde. El 18 de abril de 1691. Un sol anaranjado caía, tembloroso, tras un banco de nubes, como algo que nace. No quedaba más de una hora de luz. Mientras observaba los edificios arracimados a mis pies, las almenas de las prominentes torres veladas por la bruma que subía del río, palpé el trozo de papel arrugado en mi bolsillo, la carta de Cosimo III, Gran Duque de Toscana, y sin embargo… Y sin embargo ¿qué?

Aun cuando la danza veloz de los pájaros sobre los tejados atrapaba mi atención, no pude por menos que mirar de soslayo por encima del hombro. No había nada, naturalmente. Nada. Sólo la hierba serena, y los pinos, austeros y densos, y la bóveda malva del cielo, alto, inmenso… Más de quince años habían transcurrido y, no obstante, me había sido imposible olvidar lo que un buen día dejé atrás, lo que me seguía el rastro. Siempre temí que pudiera llegar un momento en que, como en los sueños, descubriera que no podía correr, ni siquiera moverme, como si me encontrase hundido en la arena hasta la cintura, y entonces me alcanzaría, y todo estaría perdido.

Abandoné mi ciudad natal de Siracusa en 1675, con los rumores pisándome los talones como una jauría de perros. No tenía más que diecinueve años, pero sabía que no habría retorno. Pasé por Catania y seguí adelante por la costa, con el Etna acechando en el cielo a poniente, el Etna con sus fértiles laderas, sus exquisitos frutos y flores y su promesa de destrucción. De Mesina zarpé rumbo a poniente. Estábamos a finales de julio y la noche era sofocante. Una luna rojiza teñía de óxido y cobre el perfil de las nubes. El aire no se movía, pero el mar se alzaba y se tensaba como si luchara por liberarse, y por momentos me hacía creer que la nave iba a naufragar. Eso habría causado mi muerte, y algunos habrían recibido la noticia con regocijo. ¡Con regocijo! Porco dio.

Pasé uno o dos años en Palermo y embarqué de nuevo con destino a Nápoles. Yo no era culpable de lo que de mí se decía, pero hay en una mentira bien contada una especie de verdad, y esa verdad puede aferrarse a un hombre como el sabor a ajo crudo o el olor a humo. La gente siempre está dispuesta a creer lo peor. A veces, en las titubeantes horas que preceden al alba, cuando una vez más me veía obligado a dejar mis habitaciones por miedo a ser descubierto o denunciado, era tal mi amargura que, si por casualidad pasaba por delante de un espejo, a duras penas me reconocía. Otras veces, me reía a la cara de lo que me perseguía. Que distorsionen los hechos a su antojo. Que me difamen. Que escarben en su mugre. Yo labraría mi propio camino, y sería complicado y glorioso como ellos jamás podrían imaginar, aun en sus sueños más descabellados. No confiaba en nadie. No permitía que nadie confiara en mí. Había estado en muchas partes, pero contaba con mi trabajo y creía que en él estaba mi salvación. De todos modos, vivía a salto de mata, como los hombres en tiempo de guerra, y llevaba conmigo un cuchillo a todas horas, a pesar de que en la mayoría de las ciudades estuviera prohibido, y de vez en cuando volvía a rememorar el pasado y a palpar las heridas con dedos cautos. Fue en este estado de ánimo, siempre vigilante, a menudo insomne, como me abrí camino, finalmente, hasta Florencia.

Contemplé una vez más la ciudad a mis pies. Entre los palacios y las casas de vecindad descollaba la cúpula rojiza de Santa María del Fiore, como una granada partida por la mitad y apoyada sobre una mesa rebosante de viandas, con su densa corteza vaciada y sus frutos semejantes a rubíes marchitos desde largo tiempo atrás. No oía voces ni bullicio alguno, aunque esto no debería haberme extrañado. Pensé en las tierras que había recorrido, en las granjas desiertas, sin tejados, las calzadas y los caminos asolados por la maleza, en las olivas sin recolectar que miraban como pupilas reventadas desde sus ramas.

Un país fantasma.

En lo alto de aquel risco, me arrodillé, no porque me animara un sentimiento de devoción o asombro sino porque quería contemplar el mundo en el que me disponía a adentrarme, darme unos momentos hasta estar preparado.

Cuando cruzaba la puerta del sur, una campana anunciaba la hora con insistencia y desamparo. El centinela me dijo que tenía suerte. Un minuto más y habría tenido que dormir extramuros. Pareció lamentarlo; quizá lo había privado yo de uno de los placeres clandestinos de su oficio. Le mostré mis papeles a un guardia. Bostezó y, con un gesto de la mano, me indicó que podía continuar. Me encontré en la Via Romana. Los edificios se amontonaban a ambos lados, con sus altas fachadas entre grises y amarillas, erizadas de ventanas protegidas con rejas y aleros tan exagerados que casi se encontraban en el aire. Una cinta de cielo delgada y oscura. Oí que la puerta se cerraba con estrépito y una mujer maldecía. Se había quedado fuera, seguramente. El centinela estaría contento.

Llegué al Ponte Vecchio, con sus joyerías cerradas ya a esa hora. En el centro, me detuve y me incliné sobre el parapeto. La brisa que venía del río olía a fango y a lenteja de agua. Dieciséis años de vacilantes llegadas y repentinas e improvisadas partidas; todos mis placeres arrebatados, todas mis promesas despreciadas o rotas. Me acordé de una tarde pasada con una joven viuda durante mi última visita a Roma. Sus párpados latían y temblaban cuando yacía bajo mi cuerpo, y su escote brillaba de sudor: me recordó la exquisita escultura de Santa Cecilia de Maderno. Quédate conmigo, murmuró. Estamos hechos el uno para el otro… Pero ahí me encontraba una vez más, con todo por delante, todo desconocido.

Minutos más tarde, cuando el muro alto y sobrio del Bargello se irguió ante mí, la presencia de varios objetos redondos en las almenas me hizo detenerme. En la oscuridad únicamente acerté a distinguir unos dientes y una mata de pelo. Un hombre calvo salió de un portal y dirigió la vista hacia donde yo miraba.

—Sodomitas —dijo.

Un par de días antes, continuó, un cuervo se había posado justo donde estaba yo, con un globo ocular humano en el pico. Encogiéndose de hombros, regresó a su exigua exposición de hierbas y bayas.

Le pregunté si conocía una posada llamada la Casa de las Conchas. La había dejado atrás, me dijo. Estaba en la Via del Corno, detrás del Palazzo Vecchio.

Llovía, aunque no con fuerza, y me apresuré por las calles húmedas y extrañamente enmudecidas.

Di con la posada que Borucher, el secretario del Gran Duque, me había recomendado, y pasé por debajo de un pórtico a un patio estrecho. Las paredes sucias y grises se alzaban hacia el cielo como una tapadera negra. Dudé de que el sol llegase alguna vez hasta el suelo, ni siquiera en verano. ¿Sería un sitio cómodo? No lo parecía.

Estaba a punto de llamar a la puerta cuando apareció una niña de unos once o doce años.

—¿Es ésta la Casa de las Conchas? —pregunté.

Su frente cuadrada y pálida me recordó una hoja de papel en blanco. En el pelo, largo y lacio, llevaba trenzadas plantas y briznas de paja. Calzaba unos zapatos del tamaño de una barca de remos.

—Ésta es la entrada trasera —dijo—. De todos modos, estamos al completo.

—Tengo una habitación reservada.

—¿Quién es usted?

—Me llamo Zummo.

Me llevó por un pasillo oscuro y con olor a vinagre.

—Mi madre lo atenderá —dijo, volviendo la cabeza por encima del hombro.

Sus modales eran elegantes, si bien andaba con torpeza y desgana. Con cada paso elevaba el torso hacia el techo y lo dejaba caer a continuación, como una marioneta manipulada desde lo alto por unos hilos invisibles. Se me ocurrió que quizá tuviera un pie deforme o las piernas de longitud desigual.

Pasamos por otro pórtico a un segundo patio, donde una mujer de mediana edad, con un chal naranja, estaba inclinada sobre una gallina que intentaba escapar. Con un movimiento inesperado, retorció brutalmente el cuello del ave y se incorporó después, con la gallina muerta colgando de su puño como una flor mustia.

—Usted es el escultor —dijo.

—Así es.

—Lo espero desde hace una semana.

—Vengo andando desde Siena. He tardado más de lo que pensaba.

Me dirigió una mirada inquisitiva, como si mis palabras fueran un código cifrado. El pelo, del color de la ceniza y bien estirado hacia atrás, caía entre sus hombros como una cuerda. Le faltaba uno de los incisivos superiores.

—Su equipaje ya ha llegado —anunció—. Una montaña de cosas. Ya está en su habitación.

Le di las gracias.

Entornó los ojos.

—Tendré que cobrarle las noches de más.

—Por supuesto.

—Soy la signora de la Mar, por cierto.

—¿Eso no es español?

—Mi marido, Dios tenga en su gloria a ese rufián despreciable, era español. —Se santiguó con desgana y le dio entonces la gallina a la niña—. Lleva esto a la cocina. —Y se volvió a mí cuando la muchachita se hubo marchado—: Se llama Fiore. Espero que no lo moleste.

—¿Es su hija?

—Sí.

Me acompañó a mi estancia, en la sexta planta, con vigas oscuras en el techo y las paredes pintadas de un tono rosa oscuro. Había un escritorio, una chimenea y una cama con el armazón de metal negro. Mi equipaje estaba apilado en una alcoba, detrás de una cortina de terciopelo marrón.

—La chimenea funciona —dijo—, pero la leña es cara.

Esa noche dormí a intervalos. Notaba el pecho tenso y tenía una maraña dentro de la cabeza, el cerebro compuesto por miles de fragmentos de cuerda enredados al azar me funcionaba a una velocidad asombrosa. De madrugada dejé el lecho y separé la cortina de tiras de hule que cubría la ventana. Vi un paisaje de torres y de cúpulas, y, al fondo, más oscuro que el cielo, el risco donde me había detenido unas horas antes.

Estando apoyado en el alféizar, regresó a mí un sueño. Subía por una escalera empinada en la oscuridad. Al alcanzar el rellano, me dirigí a una puerta que se abrió mientras yo me acercaba. En la sala había un hombre sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Yo adivinaba que era el Gran Duque, pese a que no tenía los labios carnosos y los ojos saltones característicos de los Medici. En realidad, con las mejillas rubicundas y el pelo rubio, se parecía a mi hermano Jacopo: Jacopo, el origen de todas mis penurias y mi desgracia. El Gran Duque me reconocía, pero parecía preocupado, contemplando su mano derecha, cerrada en un puño. Yo pensaba que quizá hubiese atrapado una mosca, y aguzaba el oído a la espera de detectar un zumbido leve aunque furioso. No oía nada.

Más tarde me acompañó al jardín. Aunque era de noche, el cielo desprendía un resplandor intenso. Caminamos juntos, cómodos en la compañía del otro. Yo no me sentía obligado a decir nada y él tampoco, al parecer. Era como si nos conociéramos desde siempre.

Llegamos al final de un sendero y fue entonces cuando él habló por primera vez. Le habían dicho, explicó con serenidad, que yo le había traicionado. ¿Era eso cierto? Me dirigí a una balaustrada de piedra con la esperanza de mostrarme tranquilo, inocente. Al otro lado se abría un abismo de cientos de metros, una imagen de puro vértigo. Presa del pánico, le pregunté qué tenía en la mano. Mostró los dientes con una desconcertante sonrisa. Tuve la sensación de haber caído en una ingeniosa trampa, pero él no respondió a mi pregunta ni abrió tampoco aquel puño enigmático.

Me alejé de la ventana. Mientras volvía a la cama, un hombre empezó a hablar en alguna parte, cerca, en un tono de voz que era casi un gruñido, y si bien no acerté a distinguir lo que decía, me pareció detectar en sus palabras desafío y pesar. De mañana, cuando le mencioné el incidente a la signora, contestó que podía ser su marido, aunque llevaba muerto mucho tiempo, desde el año en que el avestruz escapó del recinto donde el Gran Duque guardaba su colección de animales salvajes y cruzó el Ponte Vecchio seguido por una multitud que imitaba los movimientos entrecortados del animal. Este recuerdo le hizo sonreír y menear la cabeza, y entonces ya era demasiado tarde para ofrecerle mis condolencias. En realidad, continuó, podía ser que yo hubiese oído a Ambrose Cuif, el francés. Vivía encima de mí, en la última planta, y padecía de insomnio, aunque, bien pensado, él tenía la voz más aguda y ligera, casi como una niña. Quizá, a fin de cuentas, lo hubiera yo soñado.

—Quizá —asentí.

Una mañana de esta primera semana me despertaron unos golpes en mi puerta. Pregunté quién era y no tuve respuesta. Abrí la puerta. Me asomé a mirar. La escalera estaba desierta; de la taberna, al fondo, llegaba flotando un ruido de voces. En el suelo, a unos centímetros de mis pies, vi algo alargado y frágil como una cinta de seda gris. Al agacharme comprobé que se trataba de una piel de serpiente. No sé por qué, pensé que aquello era obra de Fiore, la hija de la señora, y cuando volví a verla, en la salita que había junto a la entrada principal, le di las gracias por el obsequio. Se ruborizó y se fue corriendo, golpeando al salir una mesa con la cadera. Un jarrón se balanceó sobre su base, pero no llegó a caer.

La signora levantó la vista de sus cuentas.

—Me parece que se ha prendado de usted —dijo.

Esa tarde le pregunté a Fiore si estaría dispuesta a enseñarme la ciudad. Se mordió el labio inferior, dio media vuelta y se alejó hacia la ventana. Caía una llovizna fina como alfileres. Quizá hubiera un par de sitios, dijo por fin, a los que podía llevarme.

El día siguiente el tiempo había aclarado y salimos bajo un cielo caluroso y azul. Fiore iba en cabeza, con sus andares torpes y esos extraños adornos en el pelo. Pero tenía un aire majestuoso —se sentía halagada, pensé, de la responsabilidad que se le había encomendado— y más de un comerciante se inclinó con ironía a su paso. A las puertas de la Santissima Annunziata le dije que, hasta poco antes, había en la iglesia efigies de cera, algunas expuestas en nichos, en las paredes, otras colgadas del techo. A veces las cuerdas se rompían y las figuras se desplomaban con los pies por delante sobre los fieles reunidos en oración. Había muerto gente a manos de gente que ya estaba muerta.

Fiore se puso en jarras.

—¿Quién le está enseñando la ciudad a quién?

Después de esto me callé.

Nuestra primera parada fue el Duomo, o Santa María del Fiore —por eso se llamaba así mi acompañante, evidentemente—, y a continuación subimos por una empinada escalera a una torre propiedad de los gemelos Guazzi. Simone y Doffo Guazzi fabricaban fuegos de artificio y su entusiasmo era infantil y contagioso. Tras explorar un molino hidráulico abandonado, cruzamos el río y visitamos otra iglesia, Santa Felicità. En mitad de la nave, Fiore dio la espalda al altar y señaló una rejilla encastrada en el muro por encima de la entrada. Era el pasadizo que utilizaba el Gran Duque para moverse por la ciudad sin que nadie lo viera. Una vez ella lo había visto, dijo, escudriñando la iglesia desde ahí arriba. Por último me llevó a un edificio ornamentado aunque mugriento en el gueto judío. Era allí donde había muerto una condesa, apuñalada por uno de sus numerosos amantes.

Caía el crepúsculo. Cuando regresábamos a la Casa de las Conchas, por el laberinto de callejuelas que rodeaba el gueto, Fiore entró en más detalles sobre el asesinato. Al degollar a la condesa, el cuchillo del amante había cortado el collar que ésta llevaba y, ciertas noches, si se prestaba la debida atención, se oía el tintineo de las perlas al rebotar en las escaleras. Mi guía seguía hablando, pero yo me había distraído. La mayoría de los comercios de los alrededores del Mercato Vecchio tenían sus puertas y ventanas cubiertas con piezas de hule o postigos de madera, mas, por azar, me detuve delante de un establecimiento con el escaparate de cristal. A juzgar por la multitud de frascos y de botellas que en él se exhibían, era una botica, aunque no mostraba ningún nombre, ni tampoco un cartel. Me acerqué un poco más. De niño había pasado muchas horas en las boticas. Cada vez que mi madre caía enferma, cosa que ocurría con mucha más frecuencia a raíz de la muerte de mi padre, una de mis obligaciones era recoger sus medicinas. Mientras esperaba mi turno, escuchaba a los hombres que se reunían en el local —hablaban de sus familias, de su trabajo, y también de religión y de política—, y no tardé en comprender que si uno quería tomar el pulso de una ciudad y descubrir sus secretos, no había mejor lugar que una botica. Al acercarme al cristal para examinar un surtido de hierbas que se empleaban contra la preñez —reconocí la artemisa y el enebro—, una mano delicada depositó un nuevo frasco en el escaparate. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de una joven. Tal vez fuera el cristal que nos separaba lo que me dio licencia, o tal vez el extraño matrimonio que formaban su pelo negro y sus ojos verdes claros, pero me quedé muy quieto, mirándola, hasta que, insinuando una sonrisa, ella bajó los ojos y se retiró al interior oscuro, con lo que di media vuelta y, aturdido, eché a andar por la húmeda y oscura garganta de un callejón donde en ese momento, inexplicablemente, el aire se había llenado de molinillos de diente de león, frágiles, transparentes, que caían por millares, girando, como insustanciales copos de nieve mitad imaginados. No me acordé de Fiore hasta que llegué a la esquina. Miré entonces por encima del hombro y la vi, corriendo para alcanzarme, con sus zapatones destrozados.

Unos días más tarde, la signora de la Mar me anunció a través de la puerta:

—Tiene usted visita.

No contesté. Estaba haciendo un dibujo de la joven de la botica y no quería que me importunaran.

La puerta se abrió.

—Es un hombre de palacio.

Volví la cabeza. La signora estaba sofocada y no, pensé, porque acabara de subir seis pisos.

Se encogió de hombros.

—Puedo decirle que está usted ocupado, si quiere.

—Quizá sea mejor que vaya a ver de qué se trata.

La seguí hasta la sala de la primera planta.

En pie, de espaldas a la ventana, había un hombre vestido con opulencia, en tonos oscuros. Era corpulento y lucía un bigote entrecano. Calculé que tendría alrededor de sesenta años.

—La Casa de las Conchas —dijo—. Hacía años que no venía por aquí. —Tenía una voz suntuosa, una voz acostumbrada a que la escuchasen—. Conocéis la historia, supongo.

Negué con la cabeza.

El marido de la signora era de Salamanca, explicó, donde eran muy típicas unas tortas rellenas de vieiras. Por lo visto, había en esa ciudad una casa con la fachada cubierta de conchas de vieiras, y el español tenía el sueño de recrear dicha casa en Florencia. Pero los inviernos eran demasiado húmedos, y las conchas se desprendían. O la gente las robaba. Poco a poco, el hombre perdió las fuerzas y olvidó su propósito.

—Y fue el marisco, curiosamente, lo que al fin acabó con su vida. —Se palpó el bigote y añadió—: Sois de Sicilia, ¿no es cierto?

—Sí.

—¿Cuánto hace que no volvéis por allí?

—Dieciséis años.

—Y ¿no lo añoráis?

—Lo añoro, sí. —¿Por qué me soliviantaban sus amables preguntas? Probablemente sólo intentaba ser cortés—. ¿Y vos, señor? ¿De dónde sois?

—¿No sabéis quién soy?

—No lo habéis dicho.

A pesar de lo quieto que estaba, el enviado se encogió o se estremeció en ese instante, y su gesto trajo a mi memoria una imagen que había visto en cierta ocasión en el mercado de Palermo: la de una serpiente, encantada, saliendo de una cesta. La impresión duró apenas un segundo. Tuve que frotarme los ojos.

—Disculpadme —dijo—. Soy el secretario personal del Gran Duque. Me llamo Apollonio Bassetti. —Dejó que las sílabas rodaran por su lengua como trozos de fruta blanda—. Su Excelencia ha preguntado por vos.

Observé a Bassetti atentamente. Parecía interesado por el polvo que se acumulaba en los rincones de la estancia.

—Hasta el momento, sin embargo, no os habéis presentado.

Sabía perfectamente que me esperaban en palacio y, aun así, por razones que no acertaba a explicar, había estado aplazando el momento. Dormía hasta tarde y salía a pasear por la ciudad, a veces con Fiore, a veces solo. Había pasado algunas noches en la taberna, bebiendo vino local, rojo por más señas, aunque me dejaba los labios negros como si lo hubieran sacado de un pozo de tinta. Allí había entablado conversación con hombres que se ganaban la vida de formas extrañas y desesperadas. Uno vendía ungüentos de puerta en puerta y ocasionalmente medía sus fuerzas contra un oso. Se llamaba Quilichini. Otro —Belbo— supervisaba la ejecución de los criminales en un páramo que se encontraba al otro lado de la puerta oriental. Un tercero recogía animales muertos y los arrojaba en un osario conocido como la Sardigna.

—Estaba instalándome.

—Estabais instalándoos…

No me pareció que Bassetti respondiera con sarcasmo o menosprecio. Si repitió mis palabras, fue con la esperanza de comprenderlas.

—Sí —contesté.

—Su Excelencia os espera mañana a mediodía. —Pasó a mi lado y abandonó la sala. Cuando estaba en la puerta principal, se volvió a la vez que hurgaba con una mano entre los pliegues de su ropa—. Casi se me olvida —dijo. Sacó un frasquito de cristal, con el tapón de corcho, y lo miró al trasluz, como si fuera una piedra preciosa—. Esto es para darle la bienvenida a Florencia. Una especialidad local.

Le di las gracias.

Mientras examinaba el frasco, en el que había una raíz o un tubérculo redondo, del color del barro y del tamaño aproximado de un albaricoque, fui consciente de que algo se movía a mi derecha, en la penumbra, al fondo del zaguán. Un hombre enorme bajó las escaleras y pasó a mi lado en silencio, como si yo no estuviera, y aunque no llegué a verle bien, me pareció que tenía el rostro demacrado y la boca como el corte de una navaja: ese momento de quietud y horror que precede a aquel otro en que la sangre mana de la herida. Bassetti siguió al hombre hasta un carruaje que esperaba. Juntos se marcharon.

La signora apareció a mi lado.

—¿Es una trufa?

Destapé el frasco. Desprendía un olor acre, medicinal; me recordó al gas.

Quienes conocían mis problemas a menudo reaccionaban con desconcierto cuando me veían por primera vez, y, a juzgar por la manera en que el Gran Duque me observó al día siguiente, él no fue una excepción. Probablemente se había imaginado a un personaje morboso y taciturno, incluso con posibles signos de deterioro físico —un sarpullido rojizo, forúnculos brillantes aquí y allá—, pero ahí estaba yo, sobrio aunque impecablemente vestido y con una sonrisa en los labios. Y ¿por qué no iba a sonreír? El Gran Duque me había invitado a su ciudad e iba a procurarme una fuente de ingresos. Pese a mis impresiones iniciales de Florencia, sentía una paradójica ligereza de espíritu, un ánimo que rozaba la travesura; como una planta que gusta de la sombra, yo tendía a florecer en lugares oscuros.

Su Excelencia estaba comiendo, naturalmente. Casi siempre estaba comiendo. Al margen de su reputación de hombre piadoso —sus rodillas habían cobrado la consistencia del cuero, según se decía, debido a las muchas horas que pasaba rezando—, era famoso por su apetito voraz, si bien al acercarme reparé en que no había carne en la mesa. Tampoco había pescado. Lo único que vi, amontonado en extravagante abundancia, fueron verduras.

El Gran Duque me miró.

—¿Tenéis hambre?

Respondí que ya había comido.

—Y aunque no fuera así —dijo, con tristeza—. Dudo que mostrarais ningún interés. Es una dieta pitagórica, por si tenéis curiosidad. Mi médico, Redi, es un tirano.

La noche anterior, continuó, había soñado que estaba de caza en Cascina, al oeste de la ciudad. A continuación se ofrecía un banquete. Se servía venado asado, cochinillo y pato. Y también callos, uno de sus platos favoritos. Se le hacía la boca agua y tuvo que secarse con una servilleta.

—Hasta cuando duermo estoy atormentado. —Movió la cabeza con pesar—. Trece años llevo comiendo verdura. ¡Trece años! —Suspiró—. ¿Os apetece un poco de vino?

Esto sí lo acepté.

—Signor Zummo —dijo, cuando me senté frente a él—, no os hacéis idea de cuánto he esperado este momento.

A la luz verdosa que entraba de los jardines palaciegos, el semblante del Gran Duque cobraba la esponjosidad y la palidez de los champiñones, que aún no había probado.

—Vuestro trabajo es fascinante —prosiguió—. Tenéis una visión no muy distinta de la mía. —Dirigió los ojos bulbosos a la ventana. La brisa mecía los mirtos; una fuente refulgía a lo lejos—. Es como si tuviera usted acceso al interior de mi intelecto. —Empezó a deshacer una alcachofa, separando a conciencia hoja por hoja, o eso parecía, hasta que llegó al corazón—: ¿Seguro que no queréis acompañarme?

Comprendí que, si insistía en rechazar la invitación, podía ofenderse. Inclinándome sobre la mesa, estudié una fuente que contenía unas fibras negras y duras que al principio me recordaron al hilo utilizado para hacer filigranas y después, perturbadoramente, al vello púbico.

—Buena elección —dijo el Gran Duque—. Algas fritas.

Mientras me servían las algas con un tintineo, mi anfitrión señaló que no sabía nada de mis orígenes.

Nací en Siracusa, expliqué, al sureste de Sicilia. La ciudad era un bastión militar desde hacía siglos, pero también era hermosa, con vistas al mar por tres de sus lados y un clima cálido y seco. Mi padre, constructor naval, trabajaba para la familia Gargallo. Por desgracia, había muerto cuando yo tenía seis años. Como era el segundo hijo, me eduqué en el colegio de los jesuitas, si bien mi pasión por la escultura en cera me alejó de la carrera eclesiástica.

El Gran Duque me interrumpió.

—Si la ciudad es tan idílica como decís, ¿por qué os marchasteis?

Ésta era una pregunta que me habían hecho muchas veces a lo largo de los años y, para responder, siempre elegía yo la mentira más acorde a las circunstancias, la que más creíble resultara.

—Necesitaba inspiración —dije.

Siracusa era una ciudad pequeña —una fortaleza, en realidad— habitada casi exclusivamente por militares y clérigos. Yo había visto algunos cuadros de Caravaggio —él fue mi primera influencia—, pero no mucho más; la vida en Sicilia podía llegar a ser sofocante, sobre todo para un artista. En Nápoles, sin embargo, supe que podría respirar, y fue en esta estimulante y caótica ciudad donde mi visión comenzó a cristalizar. El arte ejerció en mí un efecto muy poderoso: las obras religiosas de Luca Giordano, evidentemente, pero también los frescos de Mattia Preti y las pinturas sobre la peste de Jean Baron. Y había pasado muchas horas delante de la obra maestra de Gargiulo: Piazza Mercatello.

—Confío en que hayáis traído alguna muestra de vuestra obra —dijo el Gran Duque.

A una seña mía, un criado trajo un paquete grande y cuadrado de la sala contigua. Se trataba de una pieza que había completado durante mi estancia en Nápoles. Los ojos del Gran Duque, que eran saltones, parecieron hincharse todavía más mientras yo desataba el cordel. El envoltorio cayó, y Su Excelencia dejó escapar un suspiro. El retablo de madera contenía figuras de cera en distintos estados de decadencia, y eran los pigmentos lo que indicaba su grado de putrefacción. En primer plano aparecía una mujer medio desnuda y despatarrada, con la carne de una tonalidad amarillenta que insinuaba una muerte reciente. A su lado había un niño, casi un recién nacido, que llevaba algún tiempo muerto, con la cara y el cuerpo de un color marrón oscuro como la tierra. La gruta en que yacían las figuras aparecía cubierta de fragmentos de mampostería desmoronada y de columnas hechas añicos, también de cera, y el clima de desolación se veía realzado por las ratas, colocadas estratégicamente, unas encaramadas sobre los cadáveres, otras muy atareadas en devorarles las entrañas. Presidía la escena un hombre alado y musculoso provisto de una guadaña. El Gran Duque se inclinó hasta casi rozar la superficie de la pieza con la nariz, como si quisiera zambullirse en aquel mundo putrefacto y deleitarse en su podredumbre.

—Excelente —murmuró.

Le enseñé el orificio que había abierto en un ángulo del tejado del retablo de tal suerte que una luz espectral iluminase la escena. Llamé asimismo su atención sobre el paisaje del fondo, pintado en colores austeros y pálidos, para que también el espectador se sintiera dentro de la gruta, junto a las víctimas de la plaga, como si también a él se le ofreciera una última oportunidad de contemplar el mundo de los vivos: el luminoso y breve momento en que hubo vida en la tierra. El Gran Duque preguntó si la obra tenía título. Contesté que la había llamado El triunfo del tiempo. Asintió y se reclinó en su butaca. Oír a la gente hablar de mi trabajo era una cosa, observó, pero verlo con sus propios ojos, en carne y hueso, por así decir, era una revelación.

Poco después, Bassetti entró en el salón, con una oferta formal de mecenazgo y gesto complacido, pletórico, como si acabara de devorar un banquete igual a aquel con el que su señor fantaseaba. Estudié el documento y vi que el Gran Duque proponía un estipendio de veinticinco escudos mensuales. Jamás me habían pagado una suma tan atractiva.

Antes de que me marchara, Su Excelencia habló de unos edificios anexos, en el extremo occidental de los jardines, que, si quería yo, podían transformarse en talleres. En otro tiempo se habían empleado como establos, dijo, con la voz levemente ahogada. Se ruborizó entonces y, dirigiendo su mirada a la ventana, añadió que los caballos ya no le procuraban ningún placer.

Me desperté bruscamente, con la garganta seca. A través del techo llegaban unos ruidos suaves, a los que no encontraba yo ningún sentido. Pom-pom-pom. POM. Y otra vez: Pom-pom-pom. POM.

Esa noche, la signora de la Mar y Fiore decidieron celebrar mi afortunado encuentro con el Gran Duque con una cena, y emplear en ella la trufa que me había regalado Bassetti. La signora sugirió un risotto. Resultó, no obstante, que, al cortar yo la trufa, ésta pareció cobrar vida. En su interior oscuro y terroso había docenas de frenéticos gusanillos blancos. Me aparté de un salto y a punto estuve de derribar a Fiore.

—¡Qué lástima! —exclamó la signora. Creía que la trufa había estado demasiado tiempo enterrada.

Me acordé de cómo había sostenido Bassetti el frasco a la luz, como si contuviera una piedra preciosa.

—¿Es posible que él lo supiera? —pregunté.

—No veo cómo.

—Entonces no es intencionado.

La signora me miró de un modo extraño. A ella jamás se le habría ocurrido semejante idea.

Renunciamos al risotto y fuimos a una taberna, cerca del Arno, conocida por su pescado fresco. Bebí más vino de lo que acostumbraba. Y peor aún, me dejé convencer por la signora para probar un licor del color del betún, elaborado con alcachofas, que era, según me aseguró, una especialidad de la región.

—¿Igual que la trufa? —dije.

Pero seguí adelante y pedí el licor. De ahí mi dolor de cabeza. Los extraños golpes, sin embargo, venían del piso de arriba.

Salí de mi habitación y subí las escaleras, que se enroscaban como una espiral hacia lo alto. El aire parecía inmóvil, como si nadie hubiese subido allí desde hacía años. Me detuve en el rellano. Dándome la espalda, con una camisa descolorida y ceñida, semejante a una prenda interior, vi una silueta con la cadera fina y los hombros estrechos de un niño, aunque sus rasgos, de perfil, eran los de un adulto, con patas de gallo y la mejilla cetrina sin afeitar. Me disponía a decir algo cuando el desconocido levantó los brazos hacia delante, con las palmas vueltas hacia arriba, y acometió una fluida secuencia de volteretas, alejándose en la oscuridad. De hecho tuve la impresión de que se había esfumado, y, al preguntar: «¿Quién es?», no tuve respuesta, sólo un chasquido, como el de una puerta que se cierra con cuidado.

Quizá debería haberme retirado, pero la curiosidad pudo más que yo y eché a andar por el pasillo. Al fondo encontré una puerta. Pegué el oído a la madera y oí ruidos familiares. Tenían el mismo ritmo de antes. Los tres primeros golpes iban juntos. Después venía una pausa. Luego un cuarto golpe, que parecía definitivo, enfático, como un punto final. Empujé la manivela de la puerta, que crujió. Como ocurría con las escaleras, parecía que no se usaba desde hacía mucho tiempo.

—No, no —dijo una voz quejumbrosa—. Ahora no.

Era demasiado tarde. Yo ya había abierto la puerta un resquicio y estaba escudriñando por el hueco. El hombre dio una vuelta en el aire, a la altura de mi cabeza. ¡Pom! Abrí la puerta un poco más y me detuve en el quicio.

—¿No ha oído lo que le he dicho? —Tenía una voz aflautada, petulante. Comprendí que aquél era Cuif. El insomne.

—Lo siento —dije—. Me ha despertado usted.

—Estoy practicando.

—¿A media noche?

Cuif se encogió de hombros

—¿Es usted acróbata? —pregunté.

Enarcó las cejas y formó una curva descendente con los labios.

—Soy bufón —dijo—. ¡Bufón! Bueno, lo era.

Descalzo, cruzó la habitación y miró por una ventana protegida por una reja de hierro oxidado. Estábamos tan alto que únicamente se veía el cielo. Toda aspereza abandonó al francés, y, cuando habló de nuevo, parecía pensativo, nostálgico.

—Hubo una época —dijo— en que llegué a tener más de cien trajes. Necesitaba una habitación entera sólo para mis trajes. ¿Se lo imagina? Pero vivimos tiempos de austeridad, y en ellos no hay lugar para la gente como yo. Los bufones son frívolos. Superfluos.

—Pues yo los he visto —repliqué—. En el mercado…

Cuif resopló.

—Esos necios no se han dado cuenta de que todo ha terminado. Y usted ¿a qué se dedica?

—Soy escultor.

—Entonces es probable que también sea superfluo —señaló, como si confiara en acertar.

—La verdad es que no.

—¿Y eso? ¿Es su obra «popular»? —preguntó, dando a la última palabra un soniquete mordaz.

—Me interesan la podredumbre y la descomposición.

—Ah, eso está muy bien —dijo con amargura—. Probablemente llegará lejos.

Miré alrededor. Cuif ocupaba dos habitaciones, estrechas ambas, con las paredes roñosas, de un color gris como el pelo de un ratón. En la primera estancia, donde yo me encontraba, no había nada más que una estera. En un estante, cerca de la ventana, vi media docena de libros dejados de cualquier manera, unos contra otros, como hombres exhaustos tras haber pasado mucho tiempo bebiendo.

Sin previo aviso, el bufón, menudo y en apariencia eternamente joven, se colocó de un salto en el centro de la sala.

—¿Quiere ver cómo doy un salto mortal?

—No faltaba más.

Estaba delante de mí, los pies juntos, las manos apoyadas en los lados de los muslos, el rostro desprovisto de toda expresión. Tomó aire deprisa, ensanchando la jaula de pájaro que era su pecho. De repente tenía la cabeza a unos centímetros del suelo y las piernas, con las rodillas flexionadas, a la altura de mis ojos. Fue tan inesperado que me reí con ganas. Cuif consiguió mantener la posición unos instantes. Boca abajo. En el aire. Al poner los pies en el suelo, levantó remolinos de polvo alrededor de sus tobillos, como si actuara debajo del agua, en el fondo del mar, y hubiera removido los sedimentos. Lanzó los brazos a los lados y abrió la boca con una sonrisa teatral, revelando unos dientes grandes y saltones, como los de un burro.

Seguía yo aplaudiendo cuando su sonrisa se esfumó.

—No me ha salido del todo bien —murmuró.

—Ha sido maravilloso.

Negó con la cabeza e hizo un gesto de dolor.

—Creo que me he hecho daño. —Se sentó en el suelo y se frotó la rodilla derecha. En la ventana, el cielo comenzaba a cambiar de color.

—Tengo que irme —dije.

Se levantó despacio.

—No le cuente a nadie que ha estado aquí.

—De acuerdo, no diré nada.

Crucé la habitación. En la puerta, sin embargo, di media vuelta.

—Usted es Cuif —dije.

—Correcto.

—Yo soy Zummo.

—¿Vive aquí?

—Por ahora.

—Puede volver a visitarme.

Cerré la puerta a mis espaldas. La luz que se derramaba por la trampilla de la carbonera, al fondo del pasillo, era viscosa y gris como una tela de araña. Mientras regresaba al rellano, me impresionó la solemnidad de las palabras del francés, y la súplica que encerraban.

No había sido del todo sincero con el Gran Duque. En realidad, no había sido sincero en absoluto. Aun siendo cierto que Siracusa era un lugar idílico, mi infancia y adolescencia fueron de todo menos eso, y al final, apenas unas semanas antes de cumplir los veinte años, conseguí escapar. Con cada kilómetro que avanzaba, mi corazón parecía empequeñecerse, como si en lugar de músculo o sangre fuera un ovillo de lana escarlata que se deshiciera. Me vi expulsado del lugar que tanto quería y alejado de las personas más importantes para mí. A todas horas creía oír pasos tras los míos. Voces. Me dolía el cuello de tanto mirar por encima del hombro. Estaba asustado, pero también estaba furioso. Furioso porque mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Furioso porque nadie me había defendido. Furioso, sobre todo, porque era inocente.

Mi hermano, Jacopo, la tomó conmigo desde el primer momento. Siete años mayor, era alto, rubio y atlético: más que un hermano, parecía mi contrario. Con la tez del color de la aceituna y el pelo rizado y castaño oscuro, de mí siempre habían dicho que me parecía al padre de mi padre, que fue comerciante en telas en el sur de España —como la mayoría de los apellidos que empiezan por Z, Zummo era probablemente de origen árabe—, mientras que Jacopo había heredado el físico de mi madre. Mis abuelos maternos, los dos de piel clara, habían nacido en el Piamonte.

Uno de mis recuerdos más tempranos era que Jacopo me despertaba a media noche. Yo no tendría más de cuatro años. Vamos, Gaetano, me decía. Vamos a dar un paseo. Lo decía como si fuera una aventura. Pero en cuanto perdíamos de vista la casa, empezaba a insultarme. Me llamaba renacuajo y gorgojo. Me llamaba negro. Yo era el hijo bastardo de una criada, decía, y sus padres —sus estúpidos y bondadosos padres— me habían acogido y me habían dado su apellido. Cuando llegamos al castillo Maniace, donde el espigón alcanzaba su punto más alto, me subió al parapeto, me cogió de los tobillos y me colgó por encima del borde. Yo estaba cabeza abajo, y al fondo acechaban las olas negras. Pesas más de lo que creía, dijo. No sé si voy a poder sujetarte mucho más. Las nubes asomaban entre mis pies como trozos de metal dentado. Creo que no, dijo. Creo que voy a soltarte. La orina me recorrió todo el cuerpo, hasta el pelo. Jacopo se echó a reír. Eso me ahorra mearme encima de ti, dijo.

Dos años después, nuestro padre murió de repente. Un accidente en el astillero, nos dijeron. Para entonces a Jacopo le había cambiado la voz y tenía pelusilla encima del labio; ya era un hombre: al menos a mis ojos. Has matado a mi padre, me decía cuando estábamos a solas. Me cubría la cabeza con una manta y me pegaba, y tenía los puños duros como cascos de caballo. Una vez me enterró en la arena hasta el cuello y me dejó el día entero allí. Cuando me desenterró, tenía la cara abrasada. Negro, me dijo. Estaba tan entumecido que no podía ponerme en pie. Se quedó mirando cómo lloraba yo de dolor mientras mi cuerpo recuperaba la sensibilidad. Lo mataste, dijo. Fuiste tú. Mi madre no se enteraba. Siempre estaba demasiado ocupada con su propio sufrimiento.

Una noche de diciembre, no mucho tiempo después de que cumpliera yo los quince años, Jacopo se sentó en mi cama, bajó la cabeza y dejó las manos colgando entre los muslos. Fue el día en que se conmemoraba la decapitación de nuestra patrona, santa Lucía. Yo estaba enfermo y no me había sumado a la procesión que recorría las calles en silencio hasta el sepulcro, al otro lado de las puertas de la ciudad. Si me fijé en Jacopo esa noche fue porque hasta entonces nunca me había parecido vulnerable. No paraba de hablar de la muchacha que acompañaba a la imagen de la santa asesinada, y de cómo brillaba su pelo rubio, y de cómo había separado los labios, como aguardando un beso. Se llamaba Ornella Camilleri, y su padre era un barbero-cirujano de La Valeta. ¡Qué piel la suya! Como la luz de la luna. No, la luz de la luna era más corriente. Apretó los puños. En todo caso, confiaba en que ella se hubiera fijado en él. Jacopo estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. ¡Cuál no sería su asombro —su indignación— al ver que Ornella no correspondía a sus sentimientos! Empezó a clamar contra su actitud engreída. ¿Quién se había creído ella que era?

Ese año yo cruzaba a menudo la bahía, de escasa profundidad, en una barca de remos, hasta el embarcadero, y subía luego por el monte hasta la antigua cantera de caliza para sentarme en la boca fresca de una cueva y perderme en Vesalio o en Baltasar Gracián, o en quien por azar estuviera leyendo en aquel momento. Una tarde, cuando regresaba al puerto, sentí algo a mis espaldas. Me volví rápidamente. Un hombre harapiento. Los ojos inyectados en sangre, un puño levantado. Vi en el cerebro un destello de luz, y noté a continuación olor a quemado.

El rostro de una mujer surgió despacio, inclinado, en el cuenco oscuro del cielo. Parecía serena, capaz; no la conocía. A su lado, y mucho más pequeño, mucho más pálido, había otro rostro, el de una muchacha. Me miró desde arriba, con el pelo del color de las peras que crecían en nuestro patio, y al sentir que tan sólo era yo uno más de los desconocidos allí congregados, me atravesó una puñalada de celos, porque quería ser el objeto único de su mirada. Y entonces, toda la escena cambió de repente. Al comprender que era yo quien estaba en el suelo, me colmé de alivio y gratitud, y únicamente quería cerrar los ojos y dejarme llevar.

—No, no te duermas —dijo la mujer.

Sólo después de que me hubieran dejado en casa se me ocurrió que la muchacha del pelo rubio debía de ser Ornella.

Esa noche, Jacopo entró en mi cuarto.

—¿Una trampa? —dijo, cuando le conté lo que había ocurrido—. A ése lo habría aplastado yo.

—Tú siempre el héroe —murmuré.

Acercó tanto su cara a la mía que me llegó el olor a grappa de su aliento. Desde que la Camilleri, como él la llamaba, lo rechazara, había empezado a pasar el tiempo en la taberna del muelle, echando pulsos a los pescadores y pellizcando las rollizas caderas de la hija del patrón.

—¡Mira quién eres! —dijo, agarrando un puñado de mis rizos oscuros y retorciéndolos—. Has entrado en esta familia como un gusano. Eres un gusano de mierda…

—Esa lengua, Jacopo.

Nuestra madre había aparecido en la puerta.

Jacopo le pasó un brazo por los hombros con desenfado.

—Tienes mucha razón, madre. Eso de «gusano» ha sido un poco fuerte.

Unos días más tarde me presenté en la residencia de los Camilleri, una casa alta, entre gris y blanca, en la punta sur de Ortigia, no lejos del castillo. Quiso el azar que fuera la propia Ornella quien saliera a abrir la puerta.

—Ah, eres tú —dijo—. ¿Cómo te encuentras?

—Mucho mejor, gracias.

—Tienes una herida. —Rozó con los dedos el lugar equivalente de su frente, con un gesto tan íntimo como si me hubiera tocado a mí.

En la sala se quedó junto a los postigos, entornados por el calor. Si daba una impresión de altivez era por la postura de la cabeza, concluí, y por la inclinación del labio superior. Dicho de otro modo, no tenía ni voz ni voto en el asunto y puede que ni siquiera fuese consciente. Quería darle las gracias, dije, por haberme salvado.

—Yo no hice nada —contestó—. Todo fue cosa de Laura. Mi institutriz. Yo soy inútil frente a cualquier emergencia, no soy nada práctica. —Se apartó de la ventana. Tenía los ojos grises como el mar una mañana de octubre—. Fue extraño. Estabas en el camino, aturdido y sangrando, pero al verme, sonreíste…

Sí, había sido extraño. Aquella oleada de gratitud; la sensación de bienestar. El súbito e irresistible deseo de olvido. Como si ahora que había visto su semblante ya hubiese hecho yo cuanto tenía que hacer en la vida.

—Sería por la alegría al verme rescatado —dije.

Pero ella negó con la cabeza.

—No era ese tipo de sonrisa.

Siguió a estas palabras un breve silencio en el que ambos nos quedamos pensativos. Poco después dije que tenía que marcharme.

Cuando estaba llegando al extremo del zaguán, se me ocurrió una idea, y di media vuelta. Ornella debía de haberme seguido para cerrar la puerta, porque enseguida la tuve tan cerca que acerté a ver las vetas doradas en sus fríos ojos grises. Si se encontraba con mi hermano, le advertí, sería mejor que no le contase que yo había estado en su casa. En realidad, sería mejor no decir nada en absoluto de mí.

Me miró sorprendida.

—Tú no lo conoces —continué—. Si se entera de que hemos hablado…

—Lo conozco un poco. Me da miedo.

—A mí también me da miedo… Y yo tengo que vivir con él.

—No hablaré de ti —dijo—. Lo prometo.

—Nunca me has visto. Ni siquiera has oído hablar de mí. —Quizá me había mareado porque sin saberlo quería encontrar el modo de convertirla en mi aliada—. No sabes que existo.