Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Laberinto

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Mujeres de ciencia

- Sprache: Spanisch

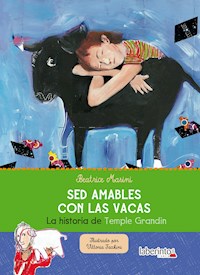

Una niña encerrada en sí misma, una joven obstinada, una estudiosa reconocida en el mundo entero por sus investigaciones dedicadas a los animales que criamos para alimentarnos. La historia de la estadounidense Temple Grandin, autista, que ha conseguido hacer lo que quería en la vida precisamente por lo que es.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 89

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Siate gentili con le mucche. La storia di Temple Grandin

© 2015 Editoriale Scienza S.r.l., Firenze – Trieste

www.editorialescienza.it

www.giunti.it

Autora: Beatrice Masini

Ilustraciones: Vittoria Facchini

Proyecto gráfico: Alessandra Zorzetti

Material complementario: Stefania Ucelli y Francesco Barale

Fotografías: contracubierta, pág. 3: © Steve Jurvetson

Traducción: Carmen Ternero Lorenzo

© 2021 Ediciones del Laberinto, S. L., para la edición mundial en castellano

ISBN: 978-84-1330-886-9

THEMA: YNB / BISAC: JNF007120

www.edicioneslaberinto.es

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com <http://www.conlicencia.com/>; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Prólogo

La vaca es enorme. Con el hocico húmedo, los labios oscuros y las orejas que se mueven. Detrás de ella, el cielo es de un azul fuerte, casi imposible.

Clic.

Se acerca y es aún más grande. Los ojos brillantes, el aliento dulce del heno. Calor.

Clic.

Clic.

Clic.

Me tumbo boca arriba. La vaca se acerca más. Me olisquea. Saca la lengua y me roza. Después, insegura, empieza a lamerme. El contacto es tan áspero que casi duele. Dejo que lo haga.

De la cabeza pasa a las manos. Le gustan mucho, a lo mejor porque están un poco saladas.

A los animales no les gusta lo nuevo. Pero son muy curiosos. Tener curiosidad es su forma de afrontar las cosas nuevas. Cualquier cosa nueva puede ser una oportunidad. Yo no sé qué oportunidad soy para una vaca tan negra como el terciopelo. Pero sé que le gusto, que no le doy miedo.

Sé que aquí me siento bien.

Estar tumbada entre un grupillo de vacas Black Angus es una buena aventura. Son negras, enormes. Pesan quinientos kilos cada una. Si estuvieran nerviosas yo no estaría tan tranquila, supongo. Quiero hacerles fotos, y me he dado cuenta de que si me tumbo entre ellas están más tranquilas, mucho más que si me acerco con esta cámara tan rara, que puede que las asuste.

Tranquilas ellas, tranquila yo.

Clic.

Capítulo 1. Sin reír, sin llorar

Hay muchísima agua, se balancea, se mueve siempre, habla siempre. Pero la niña está callada, ella también se balancea con el ir y venir de las olas. Lleva puesto un chaleco salvavidas naranja, flota alta y segura, fuera del agua de la cintura para arriba. Está tranquila. No da grititos, no da palmas, no salpica por todas partes, no se ríe: ella no se ríe. Se limita a estar ahí. Su madre, que ya la había llevado a la piscina con el mismo chaleco naranja, la mira, igual de seria que ella, sujetándola entre sus brazos. Es un momento de paz, aunque el océano brama y retumba en los oídos, el ruido infinito del mar, un mar revuelto, fuerte. No tiene nada que ver con la piscina a la que han ido hasta ahora. Luego la madre se distrae un momento. Les pasa a todas las madres de vez en cuando. Y en un segundo, la corriente aleja a la niña de su lado, se la lleva con un movimiento continuo. La niña está flotando un poco más lejos. Y luego más lejos. La madre se da cuenta de lo que está pasando, de eso y mucho más; como hacen las madres, imagina lo que puede pasar, todo de golpe, demasiado rápido, y grita, se agita, se lanza hacia la niña. Anda por el agua, que la frena, le impide avanzar. La agitación no ayuda. No consigue alcanzarla. La corriente es más rápida.

Hay un hombre en la playa. Lo ve todo, oye los gritos por encima de los rugidos del agua. Sigue a la niña desde la arena, observando la trayectoria de la corriente, que la arrastra con rapidez. Se tira al agua y en un instante llega hasta ella. Todo ha terminado antes de empezar.

El hombre vuelve a la orilla con la niña en brazos, se la devuelve a la madre. No ha pasado nada. Pero la madre volverá a ver la misma escena miles y miles de veces, siempre que vea un chaleco naranja: lo que ha pasado y lo que habría podido pasar. Se echará la culpa una y otra vez, como hacen las madres. Tardará un siglo en perdonarse. Ella también podría haber hecho lo mismo que el hombre: correr por la playa, en vez de intentar hacerlo, como una tonta, dentro del agua; seguir la corriente, en vez de luchar contra el agua inútilmente. Pero habría tenido que dejar a la niña sola. Ni se lo ha pensado. Ni ha pensado.

La niña, mientras tanto, ha seguido igual que estaba. Seria, silenciosa. No ha chillado, el grito de la madre no la ha asustado. Se ha quedado inmóvil, si se puede decir así, dentro del agua que no deja de moverse. Ni siquiera cuando la madre la ha apretado contra ella se ha asustado, aunque solo sea por contagio, como hacen los niños cuando son las madres las que tienen miedo. No ha llorado.

Temple tiene casi un año, y ella es así.

La madre de Temple, Eustacia, es una joven con su primera hija. No sabe nada de niños, tendrá que aprenderlo todo, como todas las madres. Pero se da cuenta enseguida, cuando va a ver a sus amigas que también tienen niños pequeños, de que Temple no se comporta como los demás: no coge las cosas, no es curiosa, no suelta grititos, no se ríe, no intenta agarrarse a su pelo, a los botones o a la camiseta para tirar fuerte. No se mete nada en la boca, ni siquiera el dedo.

Duerme muchísimo. No habla. No busca el contacto ni los abrazos. Parece encerrada en sí misma, como si estuviera en un mundo aparte.

Temple y su madre están jugando con un hoyo en la arena con otra madre y otra niña. Ceelie llena el cubo de arena y la moja con la regadera. Luego juega con los moldes canturreando algo, los vuelca y espera las miradas cariñosas y las alabanzas de las dos mujeres, que le hacen fiestas enseguida. Muy contenta, repite el juego una y otra vez.

Temple, sentada al lado, no habla, no canturrea. Coge la arena a puñados y deja que se le escurra entre los dedos.

—¿Hacemos una tarta? —propone la madre—. Mira, así.

Coge un molde, lo llena y le da la vuelta. Temple permanece indiferente.

—¿Por qué Temple no hace lo mismo que Ceelie? —No lo pregunta la madre de Ceelie, sino Eustacia.

—No lo sé —dice la otra madre—, pero creo que debería. Ceelie es un poco mayor que Temple, y los niños de dos años no juegan juntos, pero normalmente se miran y se imitan. Lo que hace uno, también lo quiere hacer el otro.

En el silencio que solo rompe el murmullo de Ceelie, la otra niña no levanta los ojos de la arena.

—Creo que podría aprender a hablar —dice la madre de Ceelie.

Porque Temple, con dos años, no habla. Grita. Es como si las palabras no pudieran salir, como si estuviera siempre prisionera de un enorme balbuceo sin resultados, y después tiene que sacarlo gritando. Es lo único que sabe hacer para que la oigan.

No quiere que la toquen. Le gustaría, en realidad, pero cuando la tocan es como si fuera demasiado, tanto que le duele.

Esta niña sabe cosas que el resto no saben, y no sabe cosas que el resto saben. Ve secretos en los granos de arena, puede pasarse horas contemplándolos, uno por uno, notando las diferencias más diminutas, como si los mirara por un microscopio. Cuando los mayores hablan entre ellos no los entiende, es como si usaran un idioma secreto. Cuando hay ruidos demasiado fuertes, se mece. Da vueltas sobre sí misma, el mareo la aísla y hace que se sienta bien.

—Llévala a un especialista del hospital infantil —concluye la madre de Ceelie—. Daño no le hará.

Eustacia lleva a Temple al pediatra que la conoce desde que nació. Tras un reconocimiento detallado, le dice:

—Si quiere, llévela al hospital infantil. Pero yo creo que, simplemente, usted es una madre aprensiva.

En el hospital, el especialista observa a Temple y comenta:

—Es verdad que es una niña especial, pero si juega con ella así… —Y saca de un armario una serie de cubos de colores, que están unos dentro de otros. El juego es intercambiarlos: tú me das esto, yo te doy esto.

Eustacia se queda perpleja. Le parece un juego normal y corriente, igual que todos los demás con los que ha intentado que juegue Temple. En casa juega con ella muchas veces a ese juego. Parece que a Temple le despierta la curiosidad, pero sigue sin decir una palabra.

Temple tiene casi tres años cuando se ríe por primera vez. Suelta una carcajada que es como una explosión, exagerada, fuerte, interminable.

Dick, el padre de Temple, está furioso.

—¡Es retrasada! ¡Y tú lo sabes, pero no quieres admitirlo! —le dice a Eustacia.

De una niña se espera que sea mona, dulce y obediente. Temple es muy mona, pero dulce y obediente, no. Hace lo que quiere, no lo que se espera de ella.

—No es retrasada —replica Eustacia enfadada y triste al mismo tiempo.

—Sí lo es. Eres tú la que no quiere aceptarlo.

—Y aunque lo fuera, ¿qué quieres hacer, meterla en una caja y abandonarla?

Temple juega sentada en la alfombra. Rompe un periódico, hace pelotas con las páginas y observa cómo vuelven a abrirse. Lanza los trozos de papel al aire y observa cómo vuelven a caer despacio. Es una niña muy guapa, de ojos azules y rizos rubios. Una niña muy guapa manchada de tinta negra, ensimismada en su juego.

Eustacia, a su lado, toca el piano. Bach. Intenta jugar con Temple, con vasitos de colores. Temple se distrae un momento, y luego vuelve a concentrarse en su periódico.

Eustacia vuelve a tocar Bach.

Temple canturrea.

Repite la melodía que acaba de escuchar.

Eustacia se siente embargada por una mezcla de alegría y alivio. Entonces, Dick se equivoca. Entonces, todos se equivocan. Temple canturrea Bach.

Temple arranca la tapicería lila con florecillas de la pared de su cuarto. Rompe el colchón forrado de tela con conejitos. Coge el relleno y se lo mete en la boca. Lo mastica y lo escupe. Se ríe y vuelve a escupir. Es inútil intentar calmarla. Coge todas las cosas de su cuarto y las tira contra una esquina, los juegos, los cojines y la ropa.

Es la época de las rabietas. Lo que pasa es que las de Temple no son rabietas, porque no se sabe qué las desencadena ni qué hace que terminen. Cuando Eustacia intenta tranquilizarla y la coge en brazos, apretándola contra ella, es como si Temple dejara de tener vida, se convierte en una muñeca de trapo, blanda, abandonada.

Capítulo 2. El silencio y las espinas

Cuanto Temple tiene dos años y medio, su madre encuentra a una niñera que ya ha cuidado de un niño «con problemas como los suyos».

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)