3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Diecinueve relatos que reviven a los protagonistas de poemas, comedias, y tragedias de la mitología griega, creando escenarios en los que se narran las posibles reflexiones detrás del mito, para aprovechar las cualidades humanas de los dioses y la dosis de sangre, erotismo y pasión de la literatura griega.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 178

Ähnliche

Trabajó como ilustradora de libros y editora de revistas. Actualmente es consultora de literatura para niños y jóvenes en una editorial italiana y se dedica a escribir sus propias historias en su tiempo libre. Ha publicado varios títulos, entre ellos A Brave Little Princess. Muchos de ellos han sido traducidos a diversos idiomas como el francés, alemán e italiano.

Voces griegas

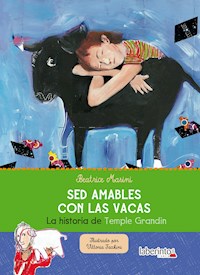

Beatrice Masini

Voces griegas

Traducción deBruno Aceves Humana

Primera edición en italiano, 2002 Primera edición en español, 2004 Segunda reimpresión, 2013 Primera edición electrónica, 2015

© 2002, Edizioni EL S.L.R., Trieste Esta edición fue negociada a través de Üte Korner Literary Agent, S. L., Barcelonawww.ullitag.com Título original: Signore e Signorine

D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Editoras: Miriam Martínez y Andrea Fuentes Dirección artística: Mauricio Gómez Morin Diseño de forros: La máquina del tiempo ® Diseño de interiores: Juliana Contreras y Francisco Ibarra Meza Ilustración de mapa: Héctor Raúl Morales Mejía Traducción: Bruno Aceves Humana

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-3180-0 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Coro

Alcestes

Alcmena

Antígona

Ariadna

Atalanta

Casandra

Circe

Clitemnestra

Hécuba

Helena

Electra

Fedra

Ifigenia

Lisístrata

Medea

Nausicaa

Penélope

Praxágora

Zenaida

CORO

Diosa, te lo ruego, no cantes ahora

el resplandor de la guerra,

acalla tu ira

que nos hace decir estupideces.

De verdad, por el momento,

el ingenio tampoco me importa:

admito que son maravillosos

los poemas de los héroes,

pero no quiero hablar de ellos

ni escribirles poemas.

Quizá no soy capaz,

quizá sólo es desgano,

quizá son otras las voces que me llaman,

las voces secretas

jamás escuchadas.

Voces de mujeres,

palabras que nunca han vivido en la poesía,

palabras que desdeñan los poetas

porque no las saben.

¿Qué sueños tenían esas mujeres?,

su rostro, ¿cómo era?

¿Qué querían ser cuando más grandes?

Yo diosa, yo mercader, yo oradora en la plaza de Atenas,

yo escultora, yo navegante,

todas cosas imposibles.

Dame entonces las palabras del silencio,

las palabras que viajan de la cabeza al corazón

de ida y vuelta

las que ellas no confiesan ni siquiera a sí mismas

o sólo las revelan a la amiga más intima

o a la imagen reflejada en el río.

Las palabras de los secretos,

de los deseos pensados,

desenmascarados,

sinceras hasta herir,

verdaderas

son éstas las palabras que quiero,

dame esas palabras, diosa,

las moldearé si puedo,

si me ayudas,

en historias nunca oídas.

Historias nuevas

porque esas mujeres son

de quienes las escuchan.

Son palabras secretas, sinceras, verdaderas,

palabras de ellas

y ahora mías,

y tuyas, diosa,

y de quien lee

y leyendo las libera

de la prisión de la tinta y el papel.

Aquí vienen,

¿las ves, diosa?, mira cómo avanzan

todas juntas

bellas, cansadas, jóvenes, viejas, pensativas,

libres hasta hacernos llorar, sonreír,

hasta lastimarnos,

y también hacer dichoso nuestro corazón;

libres de existir

en nuestros ojos,

en la cabeza,

en los oídos que escuchan

sus palabras.

ALCESTES

Apolo ha sido hospedado por el rey Admeto, en Feras, y para agradecerle sus atenciones le ofrece un inusitado y grandioso regalo: el soberano podrá escapar de Tánatos, la muerte, si encuentra a alguien dispuesto a morir en su lugar. El rey pregunta a sus ancianos padres si harían este sacrificio. Ellos se niegan, el amor es el amor, pero la vida es la vida. Es Alcestes, su dulce esposa, quien se ofrece. Admeto acepta el sacrificio. Ella muere y baja al Hades, el reino infernal. Admeto la llora abrumado por el dolor. Por fortuna llega Heracles, dispuesto a rescatarla del inframundo, y por una vez el drama tiene un final alegre. Pero Alcestes aún no lo sabe cuando escribe esta carta para Admeto. Y las cosas, ¿podrán, algún día, ser iguales?

Querido marido, Admeto amadísimo:

No sé todavía cómo te llegará este mensaje, ni si a nosotros los del mundo de las sombras nos sea posible comunicarnos con el mundo de los vivos. Más tarde le preguntaré a alguien. Me acercaré a algún espíritu ligero con una sonrisa y esta hoja de papel; y si tiene ganas de responderme, y si me dice —como temo— que no hay mensajeros entre la Tierra y el Hades, se lo agradeceré y entonces guardaré esta hoja para mí. A veces escribimos cartas para otros, pero en realidad las dirigimos a nosotros mismos.

Ayer —¿se dice ayer aquí abajo?, ¿o existe sólo el tiempo, el tiempo implacable que se desdobla sin fronteras? No lo sé, aún no lo aprendo—, ayer, creo, encontré a mi madre. Yo estaba sentada bajo un sauce, había metido los pies en el agua transparente de un pequeño manantial, y veía su contrastante blancura a través del agua cristalina, como si pertenecieran a otra persona, y los veía horribles: ¿nunca has pensado en lo espantoso que puede ser un pie si lo miras bien, si lo imaginas separado del resto del cuerpo, con esos cinco minúsculos apéndices blandos y curvos como una familia de gusanos? Esos eran mis pensamientos, y es que cuando tenemos todo este tiempo, nos podemos permitir hasta las ideas más absurdas.

De pronto advertí una presencia a mis espaldas —casi digo que vi una sombra, qué tonta: aquí todo es sombra, todos lo somos, y las sombras no tienen sombra—. Como sea, esa sombra sin sombra estaba detrás de mí y me miraba, pero, ¿qué prisa había?, no me volteé. Aquí tenemos todo el tiempo que queramos y es por ello, creo, que las sombras son tan lentas. Entonces la sombra lenta se sentó cerca de mí, paso a paso, sin ruido, los vestidos de las sombras no crujen, los pliegues no se descomponen, hay una eterna elegancia en nosotros; y ni siquiera giré la cabeza, sólo esperé a escuchar su voz. Era mi madre. Podría haberme puesto feliz de volver a verla, y confundir mi cabello con el de ella, pasarle los brazos en torno a la inconsistencia de su cuerpo etéreo y acercarla a mí, o simplemente —¿qué importa?— ponerme feliz por creer que la acercaba a mí. De cualquier forma la habría tenido en el corazón. A ella, de quien me alejé con tanta pena dos veces: primero cuando vine a tu casa como tu esposa y, después, cuando cortaron el hilo de su vida y yo no estaba y lo supe después de varios meses, cuando ya estaba enterrada. Sin embargo, no me puse feliz, la verdad no lo estaba.

Conozco a mi madre y sé que tiene una lengua filosa, veloz como un látigo, y que su espíritu, que tanto le gustaba a mi padre, siempre me ha turbado. Pero ayer, bajo el sauce, pensé en cómo sería el espíritu de un espíritu. ¡Ja! Y ya que las almas leen la mente una de la otra, ya que entonces son transparentes como el agua de aquel riachuelo, ella escuchó mis ideas y rio conmigo, dijo: “Vaya ocurrencia. Tú nunca fuiste muy ingeniosa, pero tratándose de humorismo, aquí nos contentamos con poco. Si vieras… ¡Es tal el aburrimiento! ¿Tú las ves? Me refiero a las sombras”. Y señaló un grupo de manteles que se movían lentísimos frente a nosotros, en la otra rivera del río. “No hacen otra cosa que vagar suspirando, todas infladas por su pasado. No hay una sola que quiera intercambiar una ocurrencia.” Sonreí y pensé: “No ha cambiado”. Y ella leyó de nuevo en mi mente:

“A estas alturas ya no se cambia. Aquí cada quien es lo que es. Por eso estoy aquí, hija mía, para decirte que no lamentes tu suerte, porque nadie puede deshacer la trama y rehacer el hilo de la vida. ¿O deseas pasar la eternidad lloriqueando al vil de tu marido, quien por tener demasiada sed de vivir te entregó a la muerte, en lugar de aceptar el destino como hacen todos los mortales?”

Hasta ese momento la miré: tenía los ojos vivos, encendidos; estaba casi enojada. Así es mi madre, tan dispuesta para la risa como para la ira. ¿Pero cómo le hacía para saber lo que había sucedido arriba, en la corte de Feras?

Entonces dijo: “Aquí se sabe todo de todos. Los acontecimientos de la Tierra, aquellos que nos interesan, que tocan a los seres amados, transcurren ante nuestros ojos como un eterno espectáculo teatral. No está mal cuando te acostumbras, sólo que no puedes pisar los callos de los actores o abuchearlos como se hace en el teatro. No puedes intervenir: así es como vi tu fin, hija mía”.

“¿Y entonces yo también podré ver a mis hijos, a mi bebita tan tierna, a mi pequeñín Eumelo, y escuchar el chancleteo de sus piecitos sobre las piedras del palacio?”

“Claro, pero sólo cuando dejes de llorarlos: la Vista se le otorga sólo a quienes aceptan su propio destino. De lo contrario, terminarás como ellos —y señaló de nuevo hacia las sombras suspirantes—. De nada sirve gemir por la vida que se ha extinguido. Es mejor aceptar los hechos. De cualquier forma, ¿qué otra cosa se podría hacer?” Tenía razón mi sabia, ocurrente, iracunda madre. Y se me estrujó el corazón, pero sólo un segundo, ante la idea de lo mucho que me había hecho falta.

Y prosiguió: “Si yo hubiera estado viva y me hubieras pedido consejo, jamás habría consentido que le regalaras tu vida a tu esposo”.

La miré con estupor, pues ella había sido una mujer fiel y devota a mi padre: “¿Cómo, madre? ¿No es así como se debe comportar una esposa? ¿No es eso lo que me enseñaste, con la palabra y con el ejemplo?”

“No, no con un marido tan ingrato. Él no pensó hacer lo contrario, tomarse el derecho de morir para salvarte a ti. Estaba demasiado encariñado con la vida”, respondió.

“¿Pero no lo estamos todos, madre?”, le dije.

“Sin duda, pero tú menos que él. Aceptaste dejar a tus hijos por amor a él, para permitirle quedarse en el mundo.”

“Fue una terrible elección”, acepté.

“Lo sé. Y eso que la hiciste sin pestañear. No temas, ahora es él quien te llora y sabe que no hay remedio; está furioso con su padre, quien aun siendo anciano se negó a sacrificarse, cuando en el fondo habría sido un pequeño regalo, cosa de semanas o quizá meses, y morirá tarde o temprano; no lo quiere volver a ver, ni tampoco a su madre. Como se lo pediste, Admeto decidió no casarse de nuevo, y será fiel a la promesa: tus pequeños no tendrán una madrastra. Y él, oprimido por el dolor, vivirá una vida que no es vida. Dime, ¿no era mejor morir, cumplir los designios de Apolo y dejar que vivieras tú? ¿Qué amor es el suyo que se consume en un soplo, cuando ese mismo amor podía concederte el derecho a la vida y dejártela intacta? Te casaste con un idiota. Será rey y todo, pero es un idiota. Míralo, vencido por el sufrimiento, el rostro hinchado por el llanto. Un pusilánime que llora cuando ya es demasiado tarde.”

Me esforcé para ver. Me froté los ojos como para borrar una niebla, pero no vi nada. Y ella, impaciente: “Te lo dije: si quieres ver lo que sucede allá arriba debes aceptar tu suerte”.

“Pero si ya la acepté, de lo contrario no estaría aquí”, repliqué.

“No es verdad —reconvino ella, precisa y punzante como siempre—. Si la hubieras aceptado, si estuvieras en paz con tu destino, podrías verlos. No ves porque sabes, como yo, que lo que hizo Admeto no es correcto y esto te atormenta. Olvida de una buena vez esta comedia de la esposa perfecta. Nadie es perfecto, ni siquiera los dioses. También ellos discuten, son envidiosos, frívolos, codiciosos. ¿Por qué tendrías que ser mejor que ellos?”

“Madre, tú tampoco aceptas mi suerte. Tú también tendrías que tener la vista nublada por la rabia.”

“Pero la que veo, aquella por la que tengo coraje, no es mi vida —aclaró—. Es la tuya.” Luego, repentinamente serena, desvió su mirada de la mía. Yo también me tranquilicé. Reconocí en su coraje al amor, al verdadero amor, aquel que no te deja nunca, que no te abandona, que no se consume. Y dije para mí:

“Perdona, esposo mío, porque te adoré y creo amarte pese a todo, y se necesitará tiempo para llegar a ese amor y tiempo es lo único que tengo. Tal vez, digo tal vez, también tú debiste dejarte llevar por una furia similar cuando te hice saber que moriría por ti, que ofrecía mi vida a cambio de la tuya. Tenías que haberte negado, protestar, llamar a nuestros hijos y ponérmelos en los brazos, y suplicarme que viviera por ellos, con ellos. Y afrontar tu destino, el tuyo. Era el tuyo.

“Sin embargo, hiciste un cambio. Como un niño que juega con un pajarito de terracota igual al de su hermano, y toma el juguete con tal rudeza que le rompe el pico, y ya no le gusta, ya no es bonito. Entonces, a escondidas, furtivo, lo cambia por el todavía perfecto juguete de su hermano. ¿Eso se hace? ¿Es bueno? Se hace, pero no es bueno ni justo y tú lo sabes.”

Mi madre desapareció. Se fue sin hacer ruido para dejarme —no hay duda— en libertad de pensar. Pero regresará, lo sé. No se ha ido nunca.

Quisiera decir que cae la noche, pero no es cierto. Aquí está siempre sombrío, gris, inmutable, un cielo de temporal, aunque el trueno no se escucha nunca. Me gustaría decirte que cae la noche y que te extraño, mas no es verdad. Cierto, continúo amándote, lo he dicho. Pero es como si se escurriera algo del amor por una grieta profunda, y el exquisito vino se volviera una mancha húmeda que absorbe la tierra, y así deja de existir. Y empiezo a entender que aquí abajo no es tan terrible como creía. No hay dolor; hay, si acaso, su ausencia. Tal vez empiezo a curarme: comienzo a convertirme en un verdadero espíritu. Habrá paz cuando lo sea. Eres tú quien no tiene paz, y no creo que la merezcas.

Tu mujer, por siempre.Alcestes

ALCMENA

Ésta es la historia de una mujer traidora y también, sin saberlo, traicionada. Alcmena, princesa de Micenas e hija de Electrión, es la esposa de Anfitrión. Éste mató sin querer a Electrión y por ello fue enviado al exilio. A pesar de todo Alcmena lo sigue, pero le hace prometer que vengará la muerte de sus ocho hermanos, asesinados por un enemigo. Si no lo hace, no será su esposa. Anfitrión parte de Tebas, donde ambos están refugiados, para cumplir con su promesa. Y es aquí cuando Alcmena se convierte en traidora y traicionada. Además, ella es bellísima, si no lo fuera, no habría explicación para lo que está por suceder.

Zeus no es el dios de la caza: es el dios de los dioses; sin embargo, es un cazador de corazón, y como es el dios supremo hace estragos en el corazón de diosas y mujeres. A menudo cambia de aspecto para no llamar la atención cuando baja entre los mortales: tan grande e imponente, y con ese ramo de rayos entre las manos, ¿quién no lo reconocería? Entonces se disfraza de toro, de cisne o de lo que se le ocurra; otras veces se hace invisible o se convierte en nube o en viento y espía en las casas de los humanos, merodea en los mercados, observa y escucha. Y si comprueba que son ciertos los rumores acerca de una mujer hermosa, va en busca de ella y la toma. No importa que sea una muchachita, una señora contenta con su matrimonio u otra infeliz que espera al esposo que se fue a la guerra: él toma todo; es el dios de los dioses, por eso todo lo puede.

Un día Zeus desciende de su nube en la ciudad de Tebas, se disfraza de campesino y vaga por las vías de la ciudad con el ojo atento. Pasa su presa: tiene el paso elegante y seguro de una mujer bella; su larga trenza oscura en torno a la cabeza hace las veces de una corona; un velo le oculta el rostro, pero la agudísima vista de Zeus no conoce obstáculos. Es realmente bella: alta, sólida, nariz recta, pestañas largas, ojos claros, piel tersa; de verdad que podría pasar por diosa. Zeus la ha elegido, la sigue y la ve entrar en un palacio, se vuelve invisible y se insinúa detrás de ella; observa y escucha.

Ella es Alcmena, mujer de Anfitrión. Él salió de Tebas para arreglar un viejo asunto pendiente. Los dos son esposos, pero nunca han dormido juntos; para que eso suceda, Alcmena le ha puesto una condición: Anfitrión debe matar al que acabó con la vida de sus hermanos. Aparte de los sirvientes y las doncellas, Alcmena está sola. Zeus la espía mientras ella, acostada en su cama, suspira y gime por su marido distante: “Anfitrión, Anfitrión, ¿cuándo regresarás conmigo? Te espero o temo por tu suerte, pero no me arrepiento de haberte enviado a matar a un asesino, porque la justicia debe reinar en las familias y no podré ser feliz sabiendo que quien ha aniquilado a mis hermanos vive tranquilo. Pero regresa, regresa pronto, te lo ruego. Que un dios te proteja, y que puedas regresar bello, fuerte, intacto como te fuiste. Prometo besarte, abrazarte y hacerte el hombre más feliz. Si esto no llegara a suceder, si como mis hermanos cayeras víctima de aquel malvado, te juro que no aceptaré a otro hombre y que pasaré el resto de mis días llorándote”.

Alcmena llora, y sus ojos son todavía más esplendorosos en el dolor. “Es una joya preciosa y rara en su fidelidad”, piensa Zeus. Aunque eso mismo podría traer alguna complicación. Es cierto que Zeus podría raptarla, así lo ha hecho con tantas mujeres y tantas veces que ésta no sería para nada imposible; pero teme que esta mujer, que ahora cayó dormida por el cansancio y el dolor, sea distinta a las otras, que no ceda ni siquiera cuando descubra ante sí a Zeus en persona. Y entonces, ¿qué hará? Fácil, en lugar de ponerse plumas o pelo, Zeus decide disfrazarse de Anfitrión. ¿Qué había dicho Alcmena?: “No aceptaré a otro hombre”. A Zeus, entonces, no le queda otra opción. Nunca ha visto a Anfitrión, pero es el dios de los dioses y entonces le basta pensar ese nombre para verse transformado: es un hombre firme, con rizos, el paso de soldado, tan preparado para la risa como para el enojo. Se mira en el espejo y se gusta como mortal. Tranquilo, se dirige a la cama de Alcmena y se inclina sobre ella; le acaricia los labios con el dedo pulgar. Esos bellos ojos se abren al instante, los invade el miedo, la sorpresa y luego el alivio, la alegría. Alcmena se endereza, extiende los brazos:

—Esposo, ¡regresaste! —dice con la voz descompuesta por la emoción—. Justo hace un momento estaba diciendo que nunca…

—Lo sé, lo sé. Serénate, hice lo que me pediste. El asesino de tus hermanos ya no ve la luz.

Luego Zeus-Anfitrión la calla con un abrazo. Es sólo el primero, apenas cae la tarde. La noche será larga, hecha de besos y susurros, de caricias y mimos, de amor. A la tarde siguió la noche y luego la madrugada. La luna está por ponerse, Zeus ya la ve en el horizonte, un gajo de plata pegado al marco de la ventana; basta un gesto, tres movimientos de los dedos, y en un instante, el astro sube de nuevo adonde estaba antes y ahí se queda suspendido, tambaleándose.

—¿Qué haces amor mío? —murmura Alcmena atrayendo para sí al falso marido.

—Nada, amada, detengo el tiempo para amarte más.

Alcmena se ríe, una risa queda, gutural; qué fantasías tiene este esposo, que cree que puede parar el tiempo como sólo lo haría un dios. Tres movimientos significan tres noches: una noche larga como tres noches, es el regalo de Zeus a sí mismo, para amar a la bella mortal hasta saciarse. Y después, finalmente, la luna se va y Zeus no la retiene con un movimiento. Después de tantos besos, es tiempo de dormir.

El sol está en el cenit cuando Zeus y Alcmena despiertan; sonríen y se abrazan otra vez, no están cansados el uno de la otra. Pero Zeus sabe que por esta vez terminó el juego: su mujer, Hera, estará preguntándose dónde se habrá metido, y cuando ella se enoja no hay paz durante días en el Olimpo. Llegó el momento de regresar a casa.

—Mujer, tengo que ir a la plaza —le dice Zeus-Anfitrión a Alcmena mientras se viste—. Soy un hombre y tengo que resolver asuntos de hombres.

Alcmena asiente. Comienza una nueva vida, será hermoso, ésta será una separación muy breve, ya no existe el tiempo de espera, es el tiempo de los días tranquilos, de las cosas que deben hacer solos y de las que deben hacer juntos. Un bebé, por ejemplo…

—Te acompaño. Te saludaré desde la puerta —dice Alcmena, y se envuelve con rapidez en la túnica, su larga trenza que le cae sobre la espalda. Atraviesan juntos el pasillo que conduce a la puerta de casa. Hay ruidos por allí, ¿será una pelea entre los criados? ¿O será alguien que llegó de visita y pregunta por la dueña de la casa?